BAB II Kerangka Konseptual II.1 Konsep 3R -...

Transcript of BAB II Kerangka Konseptual II.1 Konsep 3R -...

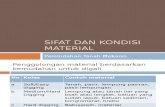

7

BAB II Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sekumpulan konsep-konsep yang digunakan

dalam menjalankan penelitian.

II.1 Konsep 3R

Sampah sering dianggap sebagai benda yang tidak berguna yang secara ekonomis

merupakan komoditas yang bernilai negatif karena untuk menanganinya

diperlukan biaya yang relatif besar. Menurut Azwar (1990) sampah adalah bagian

yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari

kegiatan konsumsi dan produksi manusia dan umumnya bersifat padat.

Murtadho (1988) membedakan sampah atas sampah organik yang mudah lapuk

(garbage) dan sampah anorganik yang tidak mudah lapuk (rubbish). Sampah

organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang

umumnya berasal dari pertanian. Sampah ini mempunyai sifat mudah terurai oleh

mikroorganisma dan mudah membusuk karena mempunyai rantai karbon yang

pendek. Sampah anorganik adalah sampah padat bersifat kering dan sulit terurai

oleh mikroorganisma karena memiliki rantai karbon yang panjang dan komplek

seperti kaca, besi, plastik dan sebagainya.

Pendekatan yang umum dilakukan dalam menyelesaikan masalah persampahan

adalah pendekatan yang konvensional yang bersifat pasif dan instruksional dengan

lebih menekankan kepada penanganan dan pengolahan sampah yang dibuang

(end-off pipe approach). Kebijakan pengelolaan sampah lebih menekankan

kepada bagaimana sampah dikumpulkan, diangkut dan di buang ke suatu tempat

karena dianggap sebagai barang sisa yang sudah tidak ada manfaatnya.

Filosofis pengelolaan sampah selama ini adalah dikumpulkan, ditampung di

tempat penampungan sementara (TPS) dan akhirnya dibuang ke tempat

penampungan akhir (TPA). Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah

di setiap lini rumah tangga, TPS dan TPA. Secara internal keadaan ini disebabkan

oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan, keterbatasan armada

8

personil kebersihan dan sulitnya mencari lembaga swadaya yang dapat bermitra

dengan pemerintah dalam penanganan sampah secara baik. Adanya keterbatasan

lahan yang dapat dipergunakan sebagai TPA karena semakin sulitnya memperoleh

ruang yang pantas dan jaraknya semakin jauh dari pusat kota, serta diperlukannya

dana yang besar untuk pembebasan lahan TPA, merupakan faktor eksternal yang

turut mempengaruhi permasalahan persampahan tersebut.

Pengelolaan sampah dengan cara demikian ternyata menimbulkan banyak

persoalan seperti : tingginya biaya operasional yang harus di tanggung oleh

pemerintah dalam hal ini PD. Kebersihan Kota Bandung, karena beban sampah

yang harus diangkut rata-rata/hari sebesar 43% = 3200 m3 atau sebanyak 320

rit/hari dengan biaya pengangkutan sebesar Rp. 500,000 per rit (PD. Kebersihan

2006), maka dapat dikalkulasikan besarnya biaya operasional pengangkutan

sampah yang harus dikeluarkan setiap harinya oleh PD. Kebersihan yakni tidak

kurang dari Rp. 160,000,000/hari. Jelas bukan suatu biaya operasional yang

sedikit.

Tingginya biaya operasional tersebut ditambah dengan minimnya anggaran PD.

Kebersihan akan menyebabkan kualitas pelayanan pengangkutan sampah tidak

akan maksimal. Agenda 21 menyebutkan bahwa secara nasional hanya 40% dari

sampah penduduk perkotaan yang dapat terlayani oleh fasilitas umum sedangkan

sisanya dibakar atau dibuang ke badan-badan sungai. Menurut Walhi1 dengan

adanya perlakuan sampah yang demikian akan menyebabkan terjadinya

pencemaran lingkungan, seperti penurunan kualitas air sungai dan menyebabkan

banjir.

Disamping itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang konvensional

menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana, terutama

tempat pembuangan akhir yang semakin sulit didapatkan karena keterbatasan

lahan. Permasalahan lahan menjadi suatu masalah yang sangat kompleks karena

1 http://www.walhi.or.id/ download tanggal 6 Oktober 2007

9

disamping semakin sulit mencari lahan akan tetapi juga mengandung konflik

sosial. Kendala keterbatasan lahan di Kota Bandung menyebabkan lokasi TPA

baru mengandalkan lahan dari kabupaten tetangga. Proses persetujuan

masyarakat dan proses perijinan dari pemerintah setempat memerlukan waktu

yang lama sementara produksi sampah dari sumbernya tidak dapat dihentikan.

Terkadang hal inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di

berbagai tempat penampungan sementara (PD. Kebersihan,2006).

Dengan berbagai permasalahan di atas maka perlu ada perubahan paradigma dan

strategi dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tentang sampah ini pada

hakikatnya memperluas pandangan lama tentang sampah dan diharapkan

penekanan penanganannya pun akan sedikit bergeser. Dalam paradigma baru ini,

sampah diposisikan selain sebagai limbah juga sebagai potensi sumberdaya yang

dapat dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai tambah sebagai produk daur ulang

maupun produk baru. Dengan demikian pada tahap lebih jauh proses ini akan

memberikan nilai tambah bagi sisi income masyarakat dan pemerintah sendiri.

Kondisi di atas mendorong upaya pengelolaan sampah kota yang lebih baik

berdasarkan pada usaha penanganan sampah sedini mungkin, sedekat mungkin

dari sumbernya dan sebanyak mungkin mendayagunakan kembali sampah

(Sadoko, 1993), perubahan pola pembuangan sampah serta meningkatkan

pemanfaatan dan pengolahan sampah yang lebih baik melalui proses reduce,

reuse, dan recycle

Mengenai konsep 3R, Sadoko (1993) mengemukakan sebagai berikut :

- Reduce

Mengurangi volume sampah. Kegiatan ini disebut juga tindakan pencegahan

sampah, dilakukan dengan cara mengkonsumsi barang lebih sedikit dan

tidak banyak menggunakan kemasan. Pada umumnya kemasan yang lebih

besar menghasilkan sampah lebih sedikit dibandingkan dengan kemasan

yang lebih kecil dan memiliki kecenderungan sekali pakai.

10

- Reuse

Menggunakan barang kembali yang telah dipakai tanpa melalui proses

pengubahan. Barang yang tidak dapat digunakan lagi dapat disumbangkan

kepada orang lain atau menjualnya.

- Recycle

Mendaur ulang barang yang tidak terpakai dengan melalui suatu proses,

misalnya kertas daur ulang yang diperoleh dari kertas-kertas bekas.

Proses daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri

atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan

pembuatan produk/material bekas pakai.2 Material yang dapat didaur ulang:

• Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi, baik yang putih

bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.

• Kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah, kardus kecuali

kertas yang berlapis (minyak atau plastik)

• Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka

meja, besi rangka beton

• Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jerigen, ember

• Sampah basah dapat diolah menjadi kompos

Secara garis besar proses yang dialami oleh bahan/material daur ulang adalah

sebagai berikut :

1. Kertas

• Kertas dipilah berdasarkan jenisnya

• Kertas yang sudah terpisah dipotong-potong menjadi kecil-kecil

• Melalui proses peleburan dalam boiler lalu diproses menjadi pulp

• Proses pembuatan kertas

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang

11

Gambar II.2. Proses Daur Ulang Kertas

Sumber : Data sekunder Tugas akhir Bainah Wati, Teknik Industri ITB 2002

2. Besi

• Besi dipisahkan menurut kualitasnya

• Dipotong-potong kecil lalu di lebur

• Di campur dengan bahan mentah sesuai kriteria kualitas yang diinginkan

• Taping, penuangan besi cair ke dalam kontainer

• Molding, membuat percetakan untuk dijadikan ingot

• Ingot diproses menjadi besi beton dengan rolling mall

12

Gambar II.3. Proses Daur Ulang Besi

Sumber : Data sekunder Tugas akhir Bainah Wati, Teknik Industri ITB 2002

3. Plastik

• Dipisah-pisahkan sesuai tipe masing-masing seperti PP, HDPE,LDPE,

PVC dan lain-lain

• Dicuci

• Dipotonng-potong

• Digiling/flakes

• Dicairkan dan dicampur bahan kimia sesuai standar produk atau

dijadikan bentuk pelet

• Diolah menjadi batang pipa plastik, kantong plastik, tali rafia,keset

poliester, serat nilon untuk tekstil dan lain-lainnya.

13

Gambar II.4. Proses Daur Ulang Plastik

Sumber : Data sekunder Tugas akhir Bainah Wati, Teknik Industri ITB 2002

4. Gelas

• Dicuci, pencucian dilakukan oleh lapak/bandar, hanya dilakukan pada

botol yang masih utuh. Untuk kaca yang berupa serpihan/pecahan

pencucuian material dilakukan langsung oleh pabrilk pengolah

• Dipisahkan berdasarkan warnanya

• Dihancurkan menjadi buubk halus

• Digunakan sebagai campuran membuat botol kaca yang baru atau

produk-produk kaca lainnya,

14

Gambar II.5. Proses Daur Ulang Kaca

Sumber : Data sekunder Tugas akhir Bainah Wati, Teknik Industri ITB 2002

Seperti yang dilakukan oleh negara Jepang yang telah berhasil mengubah sampah

menjadi produk semen yang kemudian dinamakan dengan ekosemen. Diawali

penelitian di tahun 1992, dengan dibiayai oleh Development Bank of Japan, para

peneliti Jepang telah meneliti kemungkinan abu hasil pembakaran sampah,

endapan air kotor dijadikan sebagai bahan semen. Dari hasil penelitian tersebut

diketahui bahwa abu hasil pembakaran sampah mengandung unsur yang sama

dengan bahan dasar semen pada umumnya. Pada tahun 1998, setelah melalui

proses uji kelayakan akhirnya pabrik pertama didunia yang mengubah sampah

menjadi semen didirikan di Chiba. Pabrik tersebut mampu menghasilkan

ekosemen 110.000 ton per tahunnya. Sedangkan sampah yang diubah menjadi

abu yang kemudian diolah menjadi semen mencapai 62.000 ton per tahun,

endapan air kotor dan residu pembakaran yang diolah mencapai 28.000 ton per

tahun. Hingga saat ini sudah dua pabrik di Jepang yang memproduksi ekosemen.

15

Gambar II.6. Simulasi pembuatan eko semen dari limbah rumah tangga

Berdasarkan hasil pengujian JSA (Japan Standar Association) dinyatakan bahwa

ekosemen mempunyai kualitas yang sama baiknya dengan semen biasa.

Sehingga, hingga saat ini penggunaan ekosemen sudah digunakan dalam

pembangunan jembatan, jalan, rumah, dan bangunan lainnya di Jepang.

Dengan adanya pengubahan sampah menjadi semen, menambah alternatif

pengolahan sampah menjadi barang bermanfaat bagi manusia yang telah

membuangnya. Selain itu dengan adanya alternatif pengolahan sampah menjadi

semen, biaya pengolahan sampah di Jepang menjadi lebih murah. Bila

sebelumnya 40.000 yen per ton (pengolahan sampah konvensional) menjadi

39.000 yen per ton (pengolahan sampah hingga menjadi semen)3

Berdasarkan hasil penelitian Stephen J. Miller, Ph.D., seorang ilmuwan senior dan

konsultan peneliti di Chevron yang bersama rekan-rekannya di Pusat penelitian

Chevron Energy Technology Company, Richmond, California, Amerika Serikat

dan University of Kentucky, telah berhasil mengubah limbah plastik menjadi

minyak pelumas. Dalam penelitiannya yang akan dipublikasikan dalam Jurnal

American Chemical Society bagian Energi dan Bahan Bakar (Energy and Fuel)

edisi 20 Juli 2005, Miller memanaskan polietilena menggunakan metode pirolisis, 3 http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-03-22-Semen-dari-Sampah.shtml

16

lalu menyelidiki zat hasil pemanasan tersebut. Ternyata, ketika polietilena

dipanaskan akan terbentuk suatu senyawa hidrokarbon cair. Senyawa ini

mempunyai bentuk mirip lilin (wax). Banyaknya plastik yang terurai adalah

sekitar 60%, suatu jumlah yang cukup banyak. Struktur kimia yang dimiliki

senyawa hidrokarbon cair mirip lilin ini memungkinkannya untuk diolah menjadi

minyak pelumas berkualitas tinggi.4

Berdasarkan berbagai contoh kasus di atas bagaimana ketika sampah diubah

kembali menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis perlu upaya-upaya inovasi,

maka bila kita kaitkan sampah ketika menjadi input untuk diproduksi kembali

merupakan input yang dianggap sudah ‘kehilangan’ sumber dayanya sehingga

tidak seperti bahan baku orisinil, untuk menjadi produk baru dari sampah sangat

memerlukan suatu daya cipta/inovasi tinggi.

II.2. INOVASI

Menurut Nonaka seperti yang dikutip oleh Bob Widyantono dalam makalahnya

menyebutkan bahwa inovasi sebagai suatu proses penciptaan pengetahuan dalam

organisasi (organizational knowledge-creation). Bahkan, ia menyebutkan bahwa

pengetahuan dalam dua kelompok, yakni yang tak terucapkan/terungkapkan

(Tacit), dan yang dinyatakan/diungkapkan secara eksplisit (articulable).

Pengetahuan yang nyata (articulable) berkenaan dengan pengetahuan yang

dialihkan (transmittable) termaktub dalam bahasa formal dan sistematik,

sedangkan pengetahuan yang tak terungkapkan (tacit) adalah mempribadi dan

sulit diformulasi, serta tidak mudah dikomunikasikan.

Pengetahuan yang tak terucapkan (tacit), menurut Nonaka, dapat dibagi lebih

lanjut dalam dua jenis, yakni know-how (aspek prosedural), dan semacam frame of

reference. Frame of reference itu oleh para psikolog dikenal sebagai mental

models dan mencakup paradigma, kepercayaan tradisional, yang kita biasa pakai

4 Sandri Justiana, S.Si dan Budiyanti Dwi Hardanie, S.Si http://acswebapplications.acs.org/ pada anggal 21-6-2007

17

dalam mempersepsi dunia beserta lingkungan. Suatu dimensi abstrak dari setiap

individu, dan inovasi seringkali menjadi penting untuk mengartikulasikan

perskpektif atau citra seseorang mengenai dunianya, kini maupun yang akan

datang. Penciptaan pengetahuan yang lebih bermakna terjadi lantaran adanya

interaksi antara yang tak terucapkan (tacit) dan yang nyata (articulable) yang

memerlukan penyesuaian dinamis pada keadaan, serta memainkan peranan dalam

kemampuan organisasi untuk bisa bertahan sekaligus tumbuh kembang. 5

Bila kita kaitkan dalam konteks pengolahan sampah, sistem reduce, reuse, dan

recycle (3R) sampah dapat dikatakan merupakan suatu inovasi karena didalamnya

ada proses penciptaan pengetahuan baru yakni bahwa sampah anorganik seperti

plastik dapat direcycle kembali untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk

membuat produk baru, kertas bekas dapat menjadi bahan baku untuk membuat

kertas lagi atau sampah organik yang dapat direcycle untuk menjadi produk baru

berupa kompos yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.

Ada pula yang mengartikan bahwa inovasi diartikan sebagai hasil interaksi

elemen dalam sebuah sistem yang mencakup antara lain: lingkungan usaha, sistem

pendidikan dan pelatihan, sektor kebijakan publik, dan kondisi sosio-kultural.

Sedangkan Kinerja Sistem Inovasi dipengaruhi oleh pola, karakter, dan intensitas

interaksi antar elemen sistem yang mengarah pada penciptaan pengetahuan baru

serta difusi dan penggunaan pengetahuan pada seluruh masyarakat (termasuk

business oganizations dan government bodies). 6

Pengertian lain dari suatu inovasi seperti yang diungkapkan dalam buku Creating

system Innovation oleh Hans de Bruijn adalah bahwa yang dimaksud dengan

inovasi adalah proses penambahan nilai atau valuae. Adanya kebutuhan akan

suatu proses inovasi dilatarbelakangi oleh adanya resistensi sosial dalam setiap

permasalahan adopsi teknis yang tidak bisa diselesaikan dengan perubahan

5 Bob Widyahartono MA ([email protected]) adalah pengamat ekonomi/bisnis; Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (FE Untar) Jakarta. Telaah -- SDM Dalam Masyarakat Berbasis Pengetahua, antara news, 26 Februari 2007 6 Pengertian Inovasi menurut Jurnal UI 5 Oktober 2006 hasil down Load tanggal 3 Mei 2007 Internet © 2006 Universitas Indonesia, all right reserved

18

konvensional seperti pada umumnya. Proses perubahan yang dimaksud untuk

dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sangatlah kompleks karena biasanya

melibatkan berbagai elemen baik elemen teknis, institusional, struktural dan

kultural yang ada dalam suatu sistem.

Hans de Bruijin (2004) merujuk fenomena kompleks seperti ini untuk

menegaskan adanya karakter sistemik dari suatu inovasi. Bukan hanya sebagian,

tetapi keseluruhan elemen perlu berubah agar suatu inovasi berlangsung dan

mencapai mencapai kestabilan. Dan dalam mencapai kestabilan itu proses

inovasi terus mengalami berbagai pertentangan nilai sebelum akhirnya sebuah

nilai baru akan diterima sebagai suatu nilai yang diproduksi dan dikonsesus

bersama. Proses inovasi juga dikatakan bersifat sistemik lantaran keseluruhan

elemen sistem perlu berubah agar situasi yang baru disertai hasil yang baru yang

lebih diinginkan dapat terwujud. Proses ini tidak jarang berliku-liku dan

menempuh periode yang cukup panjang.

Beberapa aspek mendasar dari Inovasi sistemik (Bruijn,et all, 2004) adalah bahwa

inovasi sistemik selalu melingkupi hal-hal sebagai berikut :

• Inovasi bersifat komprehensif.

• Karena bersifat suatu proses yang sistemik maka pada umumnya

inovasi sistem mengandung makna butuh waktu yang panjang.

• Adanya perubahan perspektif dan pergeseran budaya di antara para

aktor seperti stake holder, konsumen dan produsen.

Perubahan yang diinginkan terjadi dapat diinisiasi oleh pemerintah sehingga

pendekatannya sangat top down karena pemerintahlah yang menetapkan situasi

akhir yang diinginkan dan mempromosikan keberbagai aktor yang terlibat dalam

proses inovasi sistemik. Namun ada kalanya sang inisiator inovasi berasal dari

kelompok yang menamakan akademisi/periset dan pelaku pasar sehingga

pendekatannya bottom down. Atau bisa saja inovasi tersebut diinisiasi oleh

adanya kombinasi dari kepentingan-kepentingan sehingga pendekatannya bersifat

berjejaring.

19

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada tiga faktor penting yang membatasi

peluang untuk mengelola suatu inovasi menurut Hans de Bruijin ( 2004 ) adalah :

• Keterbatasan pengetahuan

Adanya keterbatasan pengetahuan menyebabkan munculnya ketidakpastian

atau ketidaktentuan.

• Konsesus berlangsung secara non-linier.

• Pertentangan Nilai

Menurut Bruijn,et all, 2004 dalam bukunya Creating System Innovation ketika

berbicara inovasi sistemik, maka kita dapat kita dapat membedakan substansi dari

inovasi sistemik dan proses untuk dapat mewujudkannya. Gambaran umum dari

substansi dari inovasi sistemik adalah sangat komprehensif dan radikal.

Dikatakan komprehensif karena keseluruhan sistem harus berubah dan bukan

hanya salah satu komponen dari sistem. Tentu saja hal ini akan membuat suatu

perubahan yang sangat radikal di mana keseluruhan sistem mengalami perubahan

baik institusi, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Ketika kita berbicara proses untuk mewujudkan inovasi sistemik maka masa

transisi manajemen adalah hal yang biasa terjadi. Terkadang membutuhkan waktu

yang sangat panjang untuk mengimplementasikan inovasi sistemik. Masa transisi

manajemen dapat diketahui dari beberapa prinsip berikut ini :

• Inovasi sistemik dapat dengan sengaja direncanakan di mana tujuan dapat

ditentukan dan ditargetkan.

• Inovasi sistemik dilakukan dengan hati-hati di mana masyarakat mengetahui

dan menyadari pentingnya inovasi dan implementasinya.

• Inovasi sistemik didominasi oleh interaksi di mana tujuan ditentukan bersama

oleh sejumlah elemen terkait

• Inovasi sistemik merujuk pada perubahan paradigma, inisiator perubahan bisa

datang dari pemerintah atau elemen lain yang memimpin untuk mencapai

tujuan yang telah disepakati bersama.

20

Inisiator suatu sistem inovasi menurut Bruijn,et all, 2004 dalam bukunya Creating

System Innovation bisa dari berbagai elemen dan merupakan interaksi berbagai

elemen sebagai berikut :

• Sumber pengetahuan dapat menjadi pendorong sehingga terjadi proses sistem

inovasi. Hal ini berarti dari arena science dan riset, pengetahuan dihasilkan

untuk memenuhi kebutuhan sistem inovasi dan memungkinkan terjadinya

suatu proses inovasi.

• Pemerintah sebagai inisiator sistem inovasi. Sistem inovasi merupakan hasil

dari kebijakan politik pemerintah di mana hal itu diperlukan untuk mendukung

bagi penerimaan masyarakat akan suatu proses inovasi.

• Pasar sebagai pendorong sistem inovasi. Kemungkinan terjadi proses sistem

inovasi juga dapat tumbuh dari kebutuhan pasar. Industri dapat menciptakan

teknologi baru, sebagai contoh revolusi IT pada tahun 1990 sebagai pendorong

suatu sistem inovasi di bidang informasi dan komunikasi.

Yang menarik dari berbagai kasus terjadinya proses sistem inovasi bahwa

untuk terjadinya proses tersebut membutuhkan keterkaitan/interaksi minimalnya

dua arena baik itu arena Universitas-Pemerintah, arena Universitas-Industri

maupun Industri-Pemerintah bahkan untuk idealnya agar sistem inovasi terwujud

dibutuhkan interaksi ketiga arena.

Gambar II.7. Interaksi dua arena : pemerintah dan market

21

Gambar II.8. Interaksi dua arena : pemerintah dan Akademisi

Gambar II.9. Interaksi dua arena : Universitas dan Industri

Industri Universitas

Pemerintah

Interaksidua

elemen

Interaksitiga

elemen

Industri Universitas

Pemerintah

Interaksidua

elemen

Interaksitiga

elemen

Gambar II.10. Interaksi tiga arena : Universitas, industri dan pemerintah

22

II.3. Konsep Triple helix (ABG)

Model pembangunan triple helix terdiri dari tiga elemen dasar, yakni pertama

peran yang lebih banyak bagi perguruan tinggi untuk melakukan suatu proses

inovasi, kedua adanya perubahan hubungan yang kolaboratif di antara ketiga

institusi di mana dengan adanya inovasi kebijakan akan semakin meningkatkan

hasil interaksi antar universitas-industri-pemerinyah, ketiga sebagai tambahan

fungsi mereka terdahulu maka setiap bagian ’ambil peran dari yang lain’

(Etzkowitz, 2005)7

Masih menurut Etzkowitz model pembangunan triple helix melihat bahwa

perguruan tinggi sebagai suatu sumber elemen penting untuk melakukan

rekombinasi dan inovasi. Hal itu berarti terdapat reinforcement aturan dalam

sebuah perguruan tinggi yakni dari ilmu-ilmu dasar ke proses inovasi dan

produksi yang merupakan awal dari sikap entrepereuener sebuah perguruan

tinggi.

Teori triple helix merupakan model penemuan spiral yang menangkap hubungan-

hubungan yang saling menguntungkan pada kondisi yang berbeda dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. Dimensi pertama model triple helix adalah

transformasi internal di setiap helix seperti pembangunan hubungan lateral di

antara perusahaan aliansi yang strategis atau suatu asumsi misi pembangunan

ekonomi oleh universitas. Kedua pengaruh satu helix terhadap yang lain,

misalnya, peran pemerintah federal dalam menerapkan kebijakan industri di

Dermaga Dole tahun 1980. Ketika peraturan yang menyangkut properti

intelektual yang dihasilkan pemerintah melalui penelitian berubah, maka

teknologi mengalihkan kegiatan sebagai wilayah yang dimiliki perguruan tinggi,

sehingga menghasilkan suatu transfer profesi akademik yang menyangkut

teknologi. Dimensi ketiga adalah kreasi jejaring dan organisasi tiga hubungan

7 Henry Etzkowitzs, The Renewal of the African University: Towards a “Triple Helix” Development Model, 2005

23

yang baru dari interaksi antara tiga helix yang dibuat untuk memunculkan

gagasan-gagasan dan format baru dalam pembangunan berteknologi tinggi.8

Masih dalam makalah yang sama Etzkowitz menggambarkan bahwa triple helix

menunjukkan hubungan antara universitas-industri-pemerintah sebagai suatu

variable yang berdiri sejajar dan saling bergantung dan saling berperan satu sama

lain. Disini terjadi gerakan institusional yang terpisah yang menunjukkan paling

tidak adanya suatu ideologi, seperti yang terjadi di Amerika. Ada juga model

pergantian yang dianut suatu negara yang meliputi industri dan akademian seperti

terjadi di Uni-Soviet, tetapi kondisi ini pun dapat ditemukan di Amerika latin dan

negara-negara eropa.

Hubungan bilateral antara pemerintah - perguruan tinggi, universitas - industri

juga industri dan pemerintah telah berkembang menjadi hubungan tripatrit di

antara ke 3 institusi tersebut, terutama di level regional. Hubungan Universitas,

industri dan pemerintah muncul bermula dari institusi yang berbeda di berbagai

bagian dunia, tetapi untuk tujuan yang umum adalah merangsang pengembangan

ilmu pengetahuan berdasarkan pembangunan ekonomi. 9

Dalam model triple helix, penekanan dikonsentraikan pada interaksi, hubungan-

hubungan antar lembaga dan kolaborasi. Jika secara tradisional lembaga

pemerintahan, pendidikan tinggi dan bisnis masing-masing beroperasi dalam

ranah-ranah yang saling terpisah sau dari yang lainnya maka model triple helix

menegaskan pentingnya hubungan-hubungan yang berjejaring. Fokus perhatian

dalam model triple helix adalah pada permasalahan bagaimana ketiga arena

kelembagaan yang berbeda- arena akademik, bisnis dan pemerintah- dapat

melakukan interaksi dan pertukaran sumber-sumber pengetahuan10

8 Henry etzkowitz, The Triple Helix of University - Industry – Government Implications for Policy and Evaluation, Working paper 2002·11,Science Policy Institute, page3 9 ibid 10 Sonny Yuliar dalam makalah Peran Perguruan tinggi dalam Masyarakat Berbasis Pengetahuan : isyu demikrasi dan tantangan kebiajakan

24

Menurut Etkowitz seperti yang dikutip dalam makalah tersebut konsep triple helix

berperan sebagai pemandu dalam pengelolaan interaksi. Dalam masyarakat-

masyarakat yang berbeda proses transisi dapat dimulai dari titik-titik berangkat

yang berbeda-beda (Etkowitz, 2007 )

Dalam dekade terakhir, kebijakan pendidikan tinggi di berbagai negara memberi

penekanan pada hubungan ‘triple helix’ di antara academicians,

businessmen/women, dan government agencies (ABG). Gagasan dasar yang

melatari pengembangan kerangka kerja ABG adalah bahwa agar pengetahuan

dapat menghasilkan nilai (values), proses pencapaian pengetahuan tidak boleh

terisolasi dari lingkungannya. Values merupakan hasil dari interaksi sosial.

Konsep ABG ini berkaitan erat dengan konsep sistem inovasi.

Dalam model triple helix, penekanan dikonsentraikan pada interaksi, hubungan-

hubungan antar lembaga dan kolaborasi. Jika secara tradisional lembaga

pemerintahan, pendidikan tinggi dan bisnis masing-masing beroperasi dalam

ranah-ranah yang saling terpisah satu dari yang lainnya maka model triple helix

menegaskan pentingnya hubungan-hubungan yang berjejaring. Fokus perhatian

dalam model triple helix adalah pada permasalahan bagaimana ketiga arena

kelembagaan yang berbeda- arena akademik, bisnis dan pemerintah- dapat

melakukan interaksi dan pertukaran sumber-sumber pengetahuan11. Dengan

demikian maka proses inovasi lebih dimungkinkan untuk dapat tercipta.

Dalam konsepsi Sistem Inovasi Nasional (SIN), proses inovasi dan pembangunan

yang berbasis IPTEK semakin bergantung pada kemampuan untuk menggunakan

pengetahuan yang dihasilkan di mana saja/di berbagai tempat (bukan sebatas di

lembaga-lembaga iptek formal), dan mengkombinasikan berbagai pengetahuan ini

dengan stok pengetahuan yang telah tersedia.

Untuk ini, kapasitas absorptif (absorptive capacities), kapasitas alih pengetahuan,

dan kemampuan untuk ‘to learn by interaction’ menjadi faktor-faktor krusial bagi

11 ibid

25

keberhasilan inovasi. Pengetahuan baru dan berguna (baik secara sosial maupun

komersial) merupakan hasil interaksi dan proses pembelajaran di antara berbagai

aktor/elemen di dalam sistem inovasi; penghasil (producer), pengguna (user),

pensuplai (supplier), otoritas publik, lembaga ilmiah, kesemuanya membangun

sebuah ‘daya distribusi pengetahuan’. 12

Gambar II.11. Creating Values melalui Jejaring ABG

II.4. Kesimpulan Kerangka Teoritik

Konsep 3R merupakan konsep yang digagas baik di dalam maupun di luar

negeri (Jepang) yang berkaitan dengan upaya mengantisipasi laju timbulan

sampah yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari berbagai aktivitas manusia.

Berikut gambaran pelaksanaan praktek 3R sampah di negara Jepang. Berdasarkan

pada pola dasar lingkungan hidup Jepang. Kebijakan penanganan sampah kota

Tokyo dilakukan dengan urutan sebagai berikut: pertama, mengontrol jumlah

12 Perspektif Tentang IPTEK Berimplikasi pada penyusunan indikator IPTEK,: Tesis Magister Studi Pembangunan ITB : Samiran, 2004

26

sampah. Kedua, penggunaan kembali barang produksi yang telah dipakai, dan

ketiga daur ulang (material recycle). Jika mengalami kesulitan dalam proses dan

rawan terhadap lingkungan, maka dijadikan sebagai sumber energi.

Untuk menerapkan sistem daur ulang (Material recycle) maka ada kebijakan

pengumpulan sampah terbakar dua hari dalam seminggu dan sehari untuk sampah

kertas, botol, dan kaleng. Kebijakan ini dilaksanakan di seluruh distrik mulai

bulan Februari tahun 2000. Sedangkan pet botol dikumpulkan pada/oleh toko-toko

tertentu. Sekarang ada sekitar 4.500 toko yang berpartisipasi dalam usaha ini.

Pembentukan tim penyuluh untuk para pengusaha industri besar. Untuk

kelancaran jalannya program pengontrolan buangan sampah dan daur ulang, pada

bulan maret tahun 1991 dimulailah program pengawasan dan penyuluhan. Serta

penyediaan tempat untuk pemrosesan sampah. Untuk menjaga kestabilan sistem

pembakaran sampah sempurna, penyediaan tempat pemrosesan sampah terus

dilakukan. Tahun 1999 telah didirikan tempat pemrosesan sampah di Toshima-ku.

Juga untuk mengurangi jumlah dioxin dilakukan terus penyempurnaan sistem

pembakaran. Selain itu, seluruh tempat pemrosesan sampah diusahakan untuk

mendapatkan ISO 14001. Pada tahun 1999, lima dari 60 tempat pemrosesan

sampah yang ada telah mendapatkan ISO 14001. Bantuan pemerintah pusat

terhadap pemerintah perkotaan dan pedesaan. Bantuan dana dan teknisi dilakukan,

terutama untuk membantu pelaksanaan program penanganan sampah rumah

tangga dan daur ulang.

Selain itu, kebijakan untuk mengikutsertakan pemerintah, masyarakat, dan

pengusaha dalam mengatasi masalah sampah adalah usaha yang tepat untuk

memberikan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing individu dalam

mengatasi masalah sampah.13

13 Anto Tri Sugiharto Ph.D, termuat dalam Pikiran rakyat, Kamis, 17 Maret 2005

27

Bila kita lihat implementasi praktek 3R sampah di negara Jepang sangat

membutuhkan adanya interaksi antara pemerintah, pihak industri, dan masyarakat

agar perubahan sistem pengeloaan sampah dalam hal ini erat kaitannya dengan

proses inovasi praktek 3R sampah terus terjadi.

Dari gambaran tersebut di atas implementasi praktek 3R sampah sarat akan

pentingnya proses-proses inovasi sedangkan konsep inovasi sangat menekankan

pentingnya interaksi berbagai elemen sebagai media bagi penyebaran pengetahuan

yang menjadi sumber proses inovasi maka dapat dikatakan bahwa dalam

implementasi praktek 3R perlu adanya interaksi berbagai elemen.

II.5.TEORI ANT

2.5.1. Fenomena Sosioteknis dalam Pandangan Teori Jejaring-Aktor

Teori Jejaring-Aktor (Actor-network Theory, ANT)14 berkembang di dalam

serangkaian kegiatan penelitian sosiologis tentang sains dan teknologi. Para ahli

yang terlibat dalam kegiatan ini berargumen bahwa 'pengetahuan'15 merupakan

produk yang memiliki dimensi sosial, dan bukan merupakan sesuatu yang

dihasilkan melalui pengoperasian metode saintifik secara eksklusif. Para ahli ini

memperluas lingkup pernyataan ini dan menegaskan bahwa agen-agen, institusi-

institusi sosial, mesin-mesin dan organisasi-organisasi merupakan produk atau

efek dari sualu jejaring material yang heterogen.

Dalam ANT, suatu entitas sosial juga merupakan jejaring elemen-elemen

material yang terpolakan. Dengan pernyataan demikian, ANT mengambil posisi

yang secara radikal berbeda dari teori-leori sosial yang memandang entitas sosial

hanya terdiri atas manusia-manusia saja. Dalam pandangan ini, tugas dari kajian

sosiologi teknologi adalah mempelajari dan memahami karakteristik jejaring

14 ANT dikembangkan berkat hasil kerja dan penelitian yang dilakukan sosiolog Prancis Michael Callon dan Bruno Latour, sosiolog Inggris John Law. 15 Di sini ‘pengetahuan’ yang dirujuk adalah yang memiliki eksistensi atau perluasan material, mulai dari percakapan, presentasi dalam seminar, makalah, paten, saintis yang terlatih untuk riset dan lain-lain

28

dalam heterogenitasnya, dan menggali bagaimana elemen-elemen terpolakan

dalam suatu satuan jejaring yang menghasilkan efek-efek seperti

organisasi, kuasa, birokrasi, fungsi teknologi, dan lain-lain. Pertanyaan-

pertanyaan analitik yang lazim dijawab ANT adalah seperti : Apakah suatu agen

menjadi agen semata-mata dikarenakan dia memiliki tubuh, pengetahuan,

keterampilan, nilai, dan lain-lain? ataukah suatu agen menjadi agen dikarenakan

dia menghuni sekumpulan elemen-elemen yang terbentang di dalam jejaring

elemen-elemen material, termasuk tubuh?

ANT mengakui bahwa manusia memiliki kehidupan dalam (inner life), seperti

kegiatan mental dan kegiatan kognisi. Tetapi yang ditekankan ANT adalah bahwa

sejauh agen sosial yang menjadi perhatian, agency ini diraih bukan karena karena

terwujud di dalam tubuh. Melainkan, agen/aktor merupakan jejaring dari relasi-

relasi heterogen yang terpolakan, atau merupakan efek dari jejaring demikian.

Sejauh efek sosial (keagenan, keaktoran) yang menjadi perhatian, berpikir, beraksi,

mencari nafkah dan hal-hal yang lazimnya diatributkan pada manusia, dihasilkan di

dalam jejaring yang meluas di dalam dan melampaui tubuh. Suatu aktor juga selalu

merupakan suatu jejaring — jejaring aktor.

Definisi yang sama berlaku untuk mesin. Sebuah mesin juga merupakan jejaring

heterogen sekumpulan kaidah yang dijalankan oleh elemen-elemen material,

operator-operator, user dan repair-persons. Begitu pula dengan organisasi dan

institusi, semuanya merupakan peranan-peranan berpola yang dijalankan oleh

orang-orang, mesin-mesin, dokumen-dokumen, gedung-gedung dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu menyadari keberadaan jejaring di

balik suatu aktor atau institusi. Misalnya, sebuah televisi merupakan objek tunggal

dengan beberapa komponen yang terlihat. Ketika televisi itu rusak, objek tersebut

segera berubah menjadi jejaring komponen-komponen elektronik dan intervensi-

intervensi manusia. Bagi orang yang sehat, organ-organ tubuh tersembunyi. Bagi

orang yang sakit, tubuh segera dikonversi ke dalam jejaring yang terdiri atas

proses, sekumpulan orang, dan intervensi-intervensi yang bersifat farmasitis.

29

Ilustrasi ini menggambarkan bahwa munculnya kesatuan, dan menghilangnya

jejaring, berkaitan dengan simplifikasi. Fenomena merupakan efek atau produk

dari jejaring heterogen. Tetapi dalam kehidupan praktis kita tidak sanggup

menghadapi komplikasi jejaring yang terus meluas. Umumnya kita tidak dalam

posisi yang siap untuk mendeteksi kompleksitas jejaring. Yang terjadi adalah

ketika sebuah jejaring beraksi sebagai entitas tunggal, jejaring tersebut seolah-

olah menghilang, dan digantikan oleh aksi itu sendiri dan aktor dari aksi tersebut.

Pada saat yang sama, cara-cara bagaimana efek dihasilkan juga menghilang. Jadi,

sesuatu yang lebih sederhana seperti televisi yang bekerja baik, bank yang

terkelola dengan baik, menjadi tabir yang menutupi jejaring yang

menghasilkannya.

Punktualisasi merupakan sebuah proses atau efek, dan bukan sesuatu yang dapat

dibentuk sekali untuk selamanya. Jadi, ANT mengasumsikan bahwa istilah

'struktur' dalam frase 'struktur sosial' bukan merupakan kata benda, tetapi kata

kerja. Struktur tidak berdiri bebas, seperti kerangka baja di lokasi bangunan.

Struktur merupakan efek relasional yang secara rekursif mereproduksi dirinya

sendiri. Asumsi ini berimplikasi tidak ada tatanan sosial, organisasi, atau agen

yang pernah mencapai status sempurna, otonom, dan final. ANT tidak mengakui

keberadaan tatanan sosial dengan pusat yang tunggal, atau dengan sekumpulan

relasi-relasi yang stabil. Alih-alih demikian, yang ada adalah tatanan-tatanan

dalam pluralitas (Michael Callon, 2003).

Pernyataan ini bukan berarti bahwa ANT mengakui pluralisme, bahwa yang ada

hanyalah pusat-pusat kuasa (power centers), tatanan-tatanan, yang kurang lebih

setara. Yang ditekankan oleh ANT adalah bahwa efek-efek kuasa, tatanan

dihasilkan dalam cara-cara relasional dan terdistribusi. Penataan struktur dan

efek-efek yang dihasilkan bersifat contestable. Oleh karena ini, analisis

proses penataan atau penstrukturan berada di posisi sentral dalam ANT.

Yang dituju adalah eksplorasi dan deskripsi proses-proses pembentukan pola,

orkestrasi sosial, penataan dan resistansi. yang melalui semua ini hadir efek-efek

seperti agen-agen, instrumen, mesin, institusi, atau organisasi.

30

Inti dari pendekatan ANT adalah berkenaan dengan bagaimana aktor-aktor dan

organisasi-organisasi memobilisasi, mempersandingkan, dan mempertahankan

segenap elemen-elemen heterogen yang melalui ini semua aktor-aktor dan

organisasi-organisasi tersebut terkomposisi. ANT mengangkat pertanyaan tentang

bagaimana aktor-aktor mampu mencegah elemen-elemen ini mengikuti

kecenderungan-kecenderungannya sendiri sehingga terlepas dari jejaring. ANT

mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas secara empiris.

2.5.2. Proses Pembingkaian (Framing) dan Efek kalkulasional

Sebagaimana disampaikan di atas, efek-efek kalkulasional tertentu dapat

dihasilkan, sehingga meningkatkan ketegaran jejaring. Tetapi efek kalkulasi

merupakan sekumpulan relasi-relasi yang melibatkan representasi material,

pengawasan dan kontrol. Dengan perkataan lain, efek kalkulasional muncul

melalui proses translasi, yang terjadi ketika agen-agen dan benda-benda yang

terlibat dalam kalkulasi mengalami disentanglement (pemutusan atau pelemahan

relasi) dan dibingkai (framed). Melalui pembingkaian dan disentanglement,

batas-batas ditarik di antara relasi-relasi; batas-batas ini yang menjadi

pertimbangan dalam kalkulasi.

Konsep disentanglement telah lama dikenal dalam teori ekonomi, ketika para

pakar ekonomi mendefinisikan eksternalitas yang menunjuk pada semua

koneksi, relasi, dan efek yang para agen ekonomi tidak perhitungkan dalam

kalkulasi mereka ketika memasuki transaksi pasar. Dalam perspektif ANT,

setiap entitas yang terlibat di dalam jejaring relasi-relasi, dalam aliran

intermediaries yang bersirkulasi, menghubungkan, membentuk identitas-

identitas. Konsep eksternalitas menunjuk pada semua pekerjaan yang

harus dilakukan untuk membuat relasi-relasi dapat dikalkulasi di dalam

jejaring. Ini mencakup pembingkaian aktor-aktor dan relasi-relasi mereka.

31

Pembingkaian (framing) dalam terminologi antropologi adalah:

Framing is a cognitive Contextualization device whereby all rules of

behavioir, symbol and their interpretation are bounded by a particular activity

with its own overall structure. Frames have temporal beginings and endeings

and often embodied specified physical boundaries. Menurut Michel Callon,

seorang sosiolog teknologi, pada konteks ANT pembingkaian merupakan

operasi yang digunakan untuk mendefinisikan agen-agen individual yang

dibedakan secara jelas dan dilepaskan hubungan di antara satu dengan yang

lain. Pembingkaian memungkinkan pendefinisian objek-objek, seperti

komoditas, fakta sosial, objek teknologi yang teridentifikasi dengan sempurna

dan dapat dapat diisolasi.

Gambar II.12. Ilustrasi proses (translasi) pembingkaian yang disederhanakan; relasi antara agen A dengan E, F, G terlepas, dan terbentuk relasi-relasi dengan X, Y, Z. Melalui pembingkaian, agen A mendapatkan kompentensi baru yang terdefinisikan melalui

translasi. Dari ilustrasi pada Gambar II.12, sebuah agen (baik human maupun non human)

mengalami pembingkaian ketika melemah/terputus relasi-relasinya dengan agen-

agen tertentu, dan menguat relasi-relasi dengan agen-agen tertentu yang lain.

Melalui proses pembingkaian demikian, sebuah agen meraih identitas atau

kompetensi yang baru. Salah satu efek penting yang muncul melalui

pembingkaian efek calculativeness—munculnya agen yang dapat melakukan

kalkulasi. Agen-agen yang terelasikan satu pada yang lain meraih efek kalkulatif

dikatakan saling kompatibel (compatible) satu terhadap yang lain.

32

Dalam pembahasannya tentang pasar strawberi di Perancis (Michael Callon,

2003) diilustrasikan bagaimana konstruksi pasar, dan munculnya agen-agen yang

terlibat dalam penentuan harga, terjadi melalui proses pembingkaian yang

menghasilkan efek :

- Hadirnya produk yang memenuhi kualifikasi;

- Terdefinisinya suplai dan permintaan;

- Organisasi transaksi yang memungkinkan tercapainya harga seiimbang.

Pada awalnya, menurut pemaparan Callon, investasi material dialokasikan.

Transaksi yang tak terkoordinasi di antara produser dan penyalur

(intermediaries) yang terlibat dalam relasi antar personal kemudian

dilokalisasikan di sebuah gudang penyimpanan yang khusus dibangun untuk

tujuan ini. Para produser menempatkan produk mereka ke tempat itu setiap hari,

yang diwadahi dalam keranjang-keranjang, dan dipertunjukkan dalam batches di

dalam gudang. Setiap batch memiliki lembar data yang segera diserahkan pada

juru lelang. Juru lelang ini memasukkan data ke dalam komputer dan

mengkompilasi sebuah katalog yang dibagikan kepada para pembeli.

Produsen dan pengepak buah strawberi masuk ke dalam ruang lelang yang

dirancang dengan cara sedemikian rupa, sehingga para pembeli dan para penjual

tidak pernah dapat melihat satu kepada yang lain, tetapi dapat melihat jelas juru

lelang dan papan elektronik yang memeragakan harga. Peragaan strawberi di

dalam ruang dan dalam katalog memungkinkan semua pihak mengetahui secara

persis suplai yang tersedia baik volume maupun mutunya. Terlebih lagi,

peragaan batches yang berbeda secara bersandingan menyoroti perbedaan dalam

kuantitas dan mutu di antara produser-produser. Para produser dapat

memperbandingkan produksinya masing-masing dengan produksi pesaing

mereka. +al demikian tidak mungkin terjadi jika pengumpulan buah strawberi

dilakukan secara lokal, dan tidak dipusatkan di dalam gedung lelang tersebut.

Para petani strawberi yang sebelumnya terikat dalam relasi personal dengan para

33

penyalur (intermediaries) dan pengepak buah kini memasuki hubungan baru yang

bersifal impersonal.

Segenap elemen-elemen yang heterogen berkontribusi pada proses pembingkaian

transaksi dengan cara pemutusan jejaring relasi-relasi, dan dengan demikian

mengkonstruksi sebuah arena di mana setiap entitas terputus hubungannya dan

entitas-entitas yang lain. Teknik lelang secara berangsur-angsur, peragaan

transaksi pada papan elektronik, kualifikasi relatif dari batches strawberi, dan

pengetahuan pasar secara umum semuanya membuat transaksi menjadi dapat

dikalkulasi.