BAB II

-

Upload

andrikeisha -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

description

Transcript of BAB II

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Stroke

Stroke adalah suatu gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh

karena gangguan peredaran darah otak, dimana secara mendadak (dalam beberapa

detik atau menit) dapat menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah

fokal di otak yang mengalami kerusakan. Menurut WHO, stroke adalah

manifestasi klinik dari gangguan fungsi serebral, baik fokal maupun menyeluruh

(global) yang berlangsung dengan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam, atau

berakhir dengan maut, tanpa ditemukan penyebab selain dari gangguan

vaskular.1Berdasarkan penyebabnya stroke dibagi manjadi dua jenis yaitu stroke

iskemik dan stroke hemoragik.

Stroke adalah sindrom yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah

otak (GPDO) dengan awitan akut, disertai manifestasi klinis berupa defisit

neurologis dan bukan sebagai akibat tumor, trauma ataupun infeksi susunan saraf

pusat.

2.2 Epidemiologi Stroke

Pada tahun 2009 secara keseluruhan tingkat kematian disebabkan CVD

adalah 236,1 per 100.000. Rasio 281,4 per 100.000 untuk laki-laki kulit putih,

387,0 per 100.000 untuk laki-laki hitam, 190,4 per 100.000 untuk perempuan kulit

putih, dan 267,9 per 100.000 untuk wanita hitam. Dari tahun 1999 sampai 2009,

tingkat kematian relatif disebabkan CVD mengalami penurunan sebesar 32,7%.

Namun di Amerika Serikat pada tahun 2009, CVD masih menyebabkan 32,3%

(787.931) dari semua 2.437.163 kematian, atau 1 dari setiap 3 kematian.9

Pada tahun 2010 di Inggris, stroke terbesar keempat penyebab kematian

setelah kanker, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan menyebabkan hampir

50.000 kematian. Kejadian stroke adalah sekitar25% lebih tinggi pada pria

dibandingkan pada wanita. Sekitar 85% stroke disebabkan oleh sumbatan (stroke

iskemik), 15% stroke disebabkan oleh perdarahan diotak (stroke hemoragik)

dengan 10% disebabkan oleh perdarahan intraserebral dan 5% disebabkan oleh

perdarahan subarakhnoid.10

Di Indonesia data nasional stroke menunjukkan angka kematian stroke

mencapai 15,4% (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2007). Sementara itu terdapat

juga data stroke di Indonesia berdasarkan penelitian cross sectional multi-senter

di 28 rumah sakit dengan jumlah subjek sebanyak 2065 orang pada bulan Oktober

1996 sampai bulan Maret 1997. Selama pengamatan tersebut didapatkan stroke

dan transient ischemic attack (TIA) sebanyak 693 orang.Usia rata-rata stroke dari

data 28 rumah sakit di Indonesia adalah 58,8 tahun ± 13 tahun, dengan kisaran 18-

95 tahun. Usia rata-rata wanita lebih tua dari pria (60,4 ± 13,8 tahun versus 57,5 ±

12,7 tahun). Usia kurang dari 45 tahun sebanyak 12,9% dan lebih dari 65 tahun

sebanyak 35,8%. Dari data ini terlihat peningkatan kejadian stroke yang

berkorelasi dengan bertambahnya usia. Pada studi Framingham, kejadian stroke

pada pria rata-rata 2,5 kali lebih sering daripada wanita, hal ini agak berbeda

ditemukan pada studi di Indonesia, dimana kejadian stroke pada wanita lebih

banyak daripada pria (53,8% versus 46,2%).2

Pada tahun 2007 hingga 2011 jumlah penderita stroke di RSUP dr. Moh

Hoesin Palembang sebesar 3259 orang, dengan kecenderungan terjadi

peningkatan angka kejadian stroke setiap tahunnya. Penelitian Junaidi dkk di

RSUP dr.Moh. Hoesin Palembang pada periode Oktober hingga November 2014

mendata jumlah penderita stroke yang dirawat sebanyak 118 penderita stroke,

dimana61,9%adalahstroke non-hemoragik/stroke iskemik dan 38,1% stroke

hemoragik. Usia penderita stroke terbanyak pada kelompok usia 31-60(56,8%),

diikuti kelompok usia> 60 tahun(41,5%), dan kelompokusia 0-30

tahun(1,7%).Stroke hemoragik (100%) sering terjadi lebih sering dibandingkan

stroke non-hemoragik (0%) pada kelompok usia 0-30 tahun, sedangkan stroke

non-hemoragik lebih sering terjadi pada kelompok usia 31-60 (65,7%) dan >60

tahun (59,2%) dibandingkan stroke hemoragik. Pada seluruh kasus stroke, laki-

laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, laki-laki lebih sering

mengalami stroke non-hemoragik (66,7%) daripada stroke hemoragik(33,3%) dan

perempuan lebih sering mengalami stroke non-hemoragik (56,9%) daripada stroke

hemoragik (43,1%).

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Mencari

Pertolongan

Tujuan penatalaksanaan stroke secara umum yaitu menurunkan morbiditas

dan menurunkan tingkat kematian serta penurunan angka kecacatan. Salah satu

upaya yang mempunyai peran penting dengan pengenalan gejala stroke dan

penanganan yang cepat dan tepat. Terdapat beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi perilaku seseorang untuk mendapatkan pertolongan yaitu

a. Geografis dan demografi.

Faktor geografi seperti jarak antara rumah penderita dengan petugas

kesehatan terdekat dapat mempengaruhi perilaku mencari pertolongan

kesehatan.

b. Faktor klinis

Faktor klinis juga berpengaruh terhadap perilaku mencari pertolongan.

Adanya riwayat diabetes, hipertensi dan jantung koroner akan membuat

penderita lebih berhati-hati.5,6,7

c. Sosial-budaya

Faktor sosial budaya dimana penderita hidup sendiri, kemudian adanya

kebiasaan mengobati diri sendiri kemudian baru mencari pertolongan

kesehatan baik ke pengobatan tradisional atau ke tenaga kesehatan

profesional.

d. Faktor tingkat pengetahuan.

Tingkat pengetahuan tentang penyakit stroke yang rendah akan

mempengaruhi kesadaran untuk mencari pertolongan kesehatan.

e. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

keterlambatan seseorang untuk mencari pertolongan. Dimana saat ini

masih banyak penduduk yang belum menggunakan jaminan kesehatan.

Dan masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

2.4 Klasifikasi Stroke

Klasifikasi stroke telah banyak dikemukakan oleh beberapa institusi.

Pasa dasarnya klasifikasi tersebut dikelompokkan atas dasar manifestasi

klinik, proses patologi yang terjadi di otak dan area lesinya. Menurut

modifikasi Marshall, stroke dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :

A. Stroke Iskemik

a. Trancient Ischemic Attack (TIA)

b. Trombosis serebri

c. Emboli serebri

B. Stroke Hemoragik

a. Perdarahan intraserebral

b. Perdarahan subarakhnoid

2. Berdasarkan stadium atau pertimbangan waktu:

A. Transcient Ischemic Attack (TIA)

B. Reversible Ischemic Neurologic Deficit(RIND)

C. Stroke in evolution atau progressingstroke

D. Completed stroke

3. Berdasarkan sistem pembuluh darah:

A. Sistem karotis

B. Sistem vertebro-basilar

4. Berdasarkan sindroma klinis yang berhubungan dengan lokasi lesi otak,

Bamford dkk mengemukakan klasifikasi stroke menjadi 4 sub tipe :

A. Total Anterior Circulation Infarct (TACI)

B. Partial Anterior Circulation Infarct (PACI)

C. Posterior Circulation Infarct (POCI)

D. Lacunar Infarct (LACI)

2.4 Patofisiologi Stroke

2.4.1 Patofisiologi Stroke Iskemik

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stroke iskemik, salah

satunya adalah aterosklerosis, dengan mekanisme trombosis yang

menyumbat arteri besar dan arteri kecil, dan juga melalui mekanisme

emboli. Pada stroke iskemik, berkurangnya aliran darah ke otak

menyebabkan hipoksemia daerah regional otak dan menimbulkan reaksi

reaksi berantai yang berakhir dengan kematian sel- sel otak dan unsur-unsur

pendukungnya.

Secara umum daerah regional otak yang iskemik terdiri dari bagian

inti (core) dengan tingkat iskemia terberat dan berlokasi di sentral. Daerah

ini akan menjadi nekrotik dalam waktu singkat jika tidak ada reperfusi. Di

luar daerah core iskemik terdapat daerah penumbra iskemik. Sel- sel otak

dan jaringan pendukungnya belum mati akan tetapi sangat berkurang fungsi-

fungsinya dan menyebabkan juga defisit neurologis. Tingkat iskemiknya

makin ke perifer makin ringan. Daerah penumbra iskemik, di luarnya dapat

dikelilingi oleh suatu daerah hiperemik akibat adanya aliran darah kolateral

(luxury perfusion area). Daerah penumbra iskemik inilah yang menjadi

sasaran terapi stroke iskemik akut supaya dapat direperfusi dan sel-sel otak

berfungsi kembali. Reversibilitas tergantung pada faktor waktu dan jika

tidak terjadi reperfusi, daerah penumbra dapat berangsur-angsur mengalami

kematian.

Pada proses iskemia fokal terjadi juga perubahan penting di daerah

penumbra pada sel-sel neuron tergantung dari luas dan lama iskemia, yaitu:

a. Kerusakan membran sel

b. Aliran masuk Ca++ ke dalam sel melalui kerusakan reseptor Ca++

c. Meningkatnya asam arakidonat dalam jaringan, diikuti oleh naiknya

kadar prostaglandin yang menyebabkan vasokonstriksi dan

meningkatnya agregasi trombosit.

d. Lepasnya neurotransmiter asam amino eksitatorik di daerah otak

tertentu yang mempunyai kepekaan selektif terhadap iskemia (selective

vulnerability) yaitu daerah-daerah thalamus, area CA di hipothalamus,

sel-sel granuler dan Purkinye di serebelum, serta lapisan 3,5,6 korteks

piramidalis.

e. Lepasnya radikal bebas, yaitu unsur yang mempunyai elektron pada

lingkar paling luarnya tidak berpasangan, karena itu zat ini sangat labil

dan sangat reaktif. Dalam keadaan normal, proses kimia yang

menghasilkan radikal bebas terjadi di dalam mitokondria sehingga tidak

mengganggu struktur sel lainnya. Pada kerusakan mitokondria, zat ini

bebas dan merusak struktur protein dalam sel serta menghasilkan zat-

zat toksik. Besarnya peran radikal bebas dalam kerusakan sel saraf dan

jaringan iskemik masih dalam penelitian.

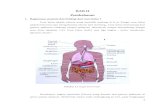

Gambar 1. Patofisiologi stroke iskemik

2.5 Penatalaksanaan Stroke

A. Penatalaksanaan di ruang gawat darurat

1. Evaluasi Cepat dan Diagnosis

Oleh karena jendela terapi dalam pengobatan stroke akut sangat pendek,

maka evaluasi dan diagnosis klinik harus dilakukan dengan cepat,

sistematik, dan cermat. Evaluasi gejala dan tanda klinik stroke akut

meliputi:

a. Anamnesis

b. Pemeriksaan fisik

c. Pemeriksaan neurologis dan skala stroke

2. Terapi umum

a. Stabilisasi Jalan Nafas dan Pernapasan

Pemantauan secara khusus terhadap status neurologis, nadi, tekanan

darah, suhu, dan saturasi oksigen dianjurkan dalam 72 jam, pada

penderita dengan defisit neurologis yang nyata.

Pemberian oksigen dianjurkan pada keadaan dengan saturasi oksigen

<95%.

Terapi oksigen diberikan padapenderita hipoksia.

Instubasi ETT (Endo Tracheal Tube) atau LMA (Laryngeal Mask

Airway) diperlukan pada penderita dengan hipoksia (pO2<60 mmHg

atau pCO2>50 mmHg), atau syok atau pada penderita yang beresiko

untuk terjadi aspirasi.

b. Stabilisasi Hemodinamik

Berikan cairan kristaloid atau koloid intravena.

Anjurkan pemasangan CVC (Central Venous Catheter).

Usahakan CVC 5-12 mmHg.

Optimalisasi tekanan darah.

Bila tekanan darah sistolik <120 mmHg dan cairan sudah

mencukupi, maka obat-obat vasopressor dapat diberikan secara

titrasi seperti dopamin dosis sedang/tinggi, norepinefrin atau

epinefrin dengan target tekanan darah sistolik berkisar 140 mmHg.

c. Pemeriksaan Awal Fisik Umum

Tekanan darah

Pemeriksaan jantung

Pemeriksaan neurologi umum awal:

i. Derajat kesadaran

ii. Pemeriksaan pupil dan okulomotor

iii. Keparahan hemiparesis

d. Pengendalian Peninggian Tekanan Intrakranial (TIK)

Penatalaksanaan penderita dengan peningkatan tekanan intrakranial

meliputi:

i. Tinggikan posisi kepala 200- 300

ii. Posisi penderita hendaklah menghindari penekanan vena

jugularis

iii. Hindari pemberian cairan glukosa atau cairan hipotonik

iv. Hindari hipertermia

v. Jaga normovolemia

vi. Osmoterapi atas indikasi:

o Manitol 0,25-0,50 gr/kgBB, selama >20 menit,diulangi 4-6 jam

dengan target <310 mOsm/L.

o Kalau perlu, berikan furosemide dengan dosis inisial 1 mg/kgBB

i.v.

vii. Intubasi untuk menjaga normoventilasi (pCO2 35-40).

viii. Kortikosteroid tidak direkomendasi untuk mengatasi edema otak

dan tekanan tinggi intrakranial pada stroke iskemik.

e. Penanganan Transformasi Hemoragik

Tidak ada anjuran khusus tentang terapi transformasi perdarahan

asimtomatik. Terapi transformasi perdarahan simptomatik sama

dengan terapi stroke perdarahan.

f. Pengendalian Kejang

Bila kejang berikan diazepam bolus lambat intravena 5-20 mg dan

diikuti oleh fenitoin loading dose 15-20 mg/kg bolus dengan

kecepatan maksimum 50 mg/menit.

Bila kejang belum teratasi, maka perlu dirawat di ICU.

Pemberian fenitoin memiliki kelebihan yaitu tidak terdapatnya efek

samping menurunnya kesadaran seperti yang terjadi pada pemberian

diazepam, sehingga penilaian derajat kesadaran penderita lebih

akurat.

g. Pengendalian Suhu Tubuh

Setiap penderitaan stroke yang disertai demam harus diobati dengan

antipiretika dan diatasi penyebabnya

Berikan Asetaminofen 650 mg bila suhu lebih dari 38,50C atau

37,50C

Pada penderita febris atau beresiko terjadi infeksi, harus dilakukan

kultur dan hapusan dan diberikan antibiotik

h. Pemeriksaan Penunjang

EKG

Laboratorium (kimia darah, fungsi ginjal, hematologi, faal

hemostasis, kadar gula darah, analisis urin, analisa gas darah, dan

elektrolit)

Bila perlu pada kekurangan perdarahan subaraknoid, lakukan pungsi

lumbal.

i. Pemeriksaan radiologi Foto rontgen dada

ii. CT scankepala

B. Penatalaksanaan umum di ruang rawat

1. Cairan

a. Berikan cairan isotonis

b. Pada umumnya, kebutuhan cairan 30 ml/kgBB/hari

c. Balans cairan diperhitungkan dengan mengukur produksi urin sehari

di tambah dengan pengeluaran cairan yang tidak tampak dan di

tambah lagi 300 ml per derajat celcius pada penderita panas)

d. Elektrolit (natrium, kalium, kalsium, dan magnesium) harus

dikoreksi sesuai dengan hasil analisa gas darah.

2. Nutrisi

a. Nutrisi enteral paling lambat sudah harus diberikan dalam 48 jam

b. Pada keadaan akut, kebutuhan kalori 25-30kkal/kg/hari dengan

komposisi:

Karbohidrat 30-40% dari total kalori

Lemak 20-35% (pada gangguan nafas dapat lebih tinggi 35-55%);

Protein 20-30% (pada keadaan stres kebutuhan protein 1,4-2,0

g/kgBB/hari (pada gangguan fungsi ginjal <0,8 g/kgBB/hari).

3. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi

a. Mobilisasi dan penilaian dini untuk mencegah komplikasi subakut

b. Berikan antibiotik atas indikasi dan usahakan sesuai dengan tes

kultur dan sensitivitas kuman atau minimal terapi empiris sesuai

dengan pola kuman.

c. Pencegahan dekubitus dengan mobilisasi dan/atau memakai kasur

anti-dekubitus.

d. Pencegahan trombosis vena dalam dan emboli paru.

C. Penatalaksanaan tekanan darah pada stroke akut

1. Penatalaksanaan Hipertensi

a. Pada penderita stroke iskemik akut, tekanan darah diturunkan sekitar

15% (sistolik maupun diastolik) dalam 24 jam pertama setelah

awitan apabila tekanan darah sistolik (TDS) >220 mmHg atau

tekanan darah diastolik (TDD) >120 mmHg. Pada penderita stroke

iskemik akut yang akan diberi terapi trombolitik (rtPA), tekanan

darah diturunkan hingga TDS <185 mmHg dan TDD <110 mmHg.

Obat antihipertensi yang digunakan adalah labetalol, nitropaste

nitroprusid, nikardipin, atau ditiazem intravena.

b. Pada penderita stroke perdarahan intraserebral akut apabila TDS

>200 mmHg atau Mean Arterial Pressure (MAP) >150 mmHg,

tekanan darah diturunkan dengan menggunakan obat antihipertensi

intravena secara kontinu dengan pemantauan tekanan darah setiap 5

menit.

c. Apabila TDS >180 mmHg atau MAP >130 mmHg disertai dengan

gejala dan tanda peningkatan tekanan intrakranial, dilakukan

pemantauan tekanan intrakranial. Tekanan darah diturunkan dengan

menggunakan obat antihipertensi intravena secara kontinu atau

intermiten dengan pemantauan tekanan perfusi serebral ≥60 mmHg.

d. Apabila TDS >180 mmHg atau MAP >130 mmHg tanpa disertai

gejala dan tanda peningkatan tekanan intrakranial, tekanan darah

diturunkan secara hati-hati dengan menggunakan obat antihipertensi

intravena kontinu atau intermiten dengan pemantauan tekanan darah

tiap 15 menit, MAP 110 mmHg atau tekanan darah 160/90 mmHg.

e. Pada penderita stroke pendarahan intraserebral dengan TDS 150-220

mmHg, penurunan tekanan darah dengan cepat hingga TDS 140

mmHg cukup aman.

f. Calcium Channel Blocker (nimodipin) telah dilakukan dalam

berbagai panduan penatalaksanaan PSA (perdarahan subarakhnoid)

karena dapat memperbaiki keluaran fungsional penderita apabila

vasospasme serebral telah terjadi.

g. Penurunan tekanan darah pada stroke akut dapat dipertimbangkan

hingga lebih rendah dari target diatas pada kondisi tertentu yang

mengancam target organ lainnya, misalnya diseksi aorta, infark

miokard akut, edema paru, gagal ginjal akut, dan ensefalopati

hipertensif. Target penurunan tersebut adalah 15-25% pada jam

pertama, dan TDS 160/90 mmHg dalam 6 jam pertama.

2. Penatalaksanan Hipotensi Stroke Akut

Hipotensi arterial pada stroke akut berhubungan dengan buruknya

keluaran neurologis terutama bila TDS<100 mmHg atau TDD<70

mmHg. Obat-obat vasopressor yang dapat digunakan antara lain

fenilephrin, dopamin, dan norepinefrin, pemberian obat-obat tersebut

diawasi dengan dosis kecil dan dipertahankan pada tekanan darah

optimal, yaitu TDS berkisar 140 mmHg pada kondisi akut stroke

D. Penatalaksanaan gula darah pada stroke akut

a. Kadar gula darah >150 mg/dL harus dikoreksi sampai batas gula darah

sewaktu 150 mg/dL dengan insulin drip intravena kontinu selama 2-3

hari pertama.

b. Hipoglikemia (kadar gula darah <60 mg/dL atau <80 mg/dL dengan

gejala) diatasi segera dengan dekstrosa 40% iv sampai kembali normal

dan harus dicari penyebabnya.

2.6 Kerangka Teori

Penderita stroke

RS kurang dari 3 jam

Geografi dan demografiFaktor klinisSosial budayaPengetahuan Ekonomi

RS lebih dari 3 jam