BAB II

-

Upload

wahyu-cahyani -

Category

Documents

-

view

215 -

download

2

description

Transcript of BAB II

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

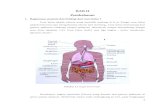

A. Hemoglobin

1. Definisi dan Pengukuran Hemoglobin

Menurut kamus Kedokteran Dorland, hemoglobin didefinisikan

sebagai pigmen pembawa oksigen sel darah merah (eritrosit), dibentuk

oleh eritrosit yang berkembang dalam sumsum tulang, merupakan

empat rantai polipeptida globin yang berbeda, masing-masing terdiri

dari beberapa ratus asam amino (Kumala, P et al, 1998). Hemoglobin

ini berperan penting dalam pengangkutan oksigen sekaligus ikut serta

dalam pengangkutan karbondioksida dan menentukan kapasitas

penyangga dari darah (Sherwood, 2001).

Hemoglobin adalah pigmen pengangkut oksigen utama dan

terdapat di eritrosit. Merupakan pigmen merah dan menyerap cahaya

maksimum pada panjang gelombang 540 nm. Jika eritrosit dalam

konsentrasi tertentu lisis, terjadi pembebasan hemoglobin yang dapat

diukur secara spektrofotometris pada panjang gelombang ini, yang

konsentrasinya setara dengan densitas optis. Semua bentuk

hemoglobin, termasuk oksihemoglobin, deoksihemoglobin,

methemoglobin adalah metode yang paling luas digunakan karena

reagen dan instrumen dapat dengan mudah dikontrol terhadap standar

yang stabil dan handal (Sacher, 2004).

Hemoglobin dapat diukur dengan menggunakan

spektrofotometer yang tersedia di kamar praktik dokter atau di

sebagian besar laboratorium umum, namun metode yang paling

banyak digunakan adalah penghitung sel otomatis yang secara

langsung mengukur hemoglobin di dalam saluran sel darah merah

(Sacher, 2004).

5

6

2. Kadar Hemoglobin

Pemeriksaan kadar hemoglobin bertujuan untuk menetapkan

atau mengetahui kadar hemoglobin dalam darah (Asmadi, 2008).

Kisaran cut off point untuk kadar hemoglobin menurut WHO adalah

sebagai berikut :

Tabel 1 : Cut Off Point Kadar Hemoglobin Menurut WHO

Populasi Non-anemia*Anemia*

Ringan* Sedang* Berat*Anak 6-59 bulan ≥110 100-109 70-99 <70Anak 5-11 tahun ≥115 110-114 80-109 <80Anak 12-14 tahun ≥120 110-119 80-109 <80Wanita tidak hamil (≥15 tahun)

≥120 110-119 80-109 <80

Wanita hamil ≥110 100-109 70-99 <70Laki-laki (≥15 tahun)

≥130 110-129 80-109 <80

*Hemoglobin dalam gram per liter (WHO, 2011).

3. Anemia pada Kehamilan

Pada wanita normal, volume darah rata-rata pada atau

menjelang aterm adalah 50% lebih tinggi daripada volume pada

keadaan tidak hamil. Volume darah ibu mulai meningkat selama

trimester pertama, meningkat paling pesat pada trimester kedua dan

mulai meningkat dengan kecepatan jauh lebih lambat pada trimester

ketiga hingga mendatar pada beberapa minggu terakhir kehamilan

(Cunningham et al, 2009).

Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga

memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya, volume plasma

bertambah dan sel darah merah meningkat. Namun, peningkatan

volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika

dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan

konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi (Prawirohardjo, 2008).

7

Puncak peningkatan volume plasma ini terjadi pada kehamilan 32

minggu (Cunningham et al, 2009).

Ekspansi volume plasma merupakan penyebab anemia

fisiologik pada kehamilan. Volume plasma yang terekspansi

menurunkan hematokrit (Ht), konsentrasi hemoglobin darah (Hb) dan

hitung eritrosit, tetapi tidak menurunkan jumlah absolut Hb atau

eritrosit dalam sirkulasi. Mekanisme yang mendasari perubahan ini

belum jelas. Ada spekulasi bahwa anemia fisiologik dalam kehamilan

bertujuan menurunkan viskositas darah maternal sehingga

meningkatkan perfusi plasenta dan membantu penghantaran oksigen

serta nutrisi ke janin (Prawirohardjo, 2008).

Tabel 2 : Nilai Batas untuk Anemia pada Perempuan

Status Kehamilan Hemoglobin (g/dl) Hematokrit (%)Tidak hamil 12,0 36Hamil

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3

11,010,511,0

333233

(Prawirohardjo, 2008)

4. Penyebab Anemia pada Kehamilan

Penyebab anemia tersering adalah defisiensi zat-zat nutrisi.

Seringkali defisiensinya bersifat multipel dengan manifestasi klinik

yang disertai infeksi, gizi buruk, atau kelainan herediter seperti

hemoglobinopati. Namun, penyebab mendasar anemia nutrisional

meliputi asupan yang tidak cukup, absorbsi yang tidak adekuat,

bertambahnya zat gizi yang hilang, kebutuhan yang berlebihan dan

kurangnya utilisasi nutrisi hemopoetik (Prawirohardjo, 2008).

Sekitar 75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh

defisiensi besi yang memperlihatkan gambaran eritrositik hipokrom

pada apusan darah tepi. Penyebab tersering kedua adalah anemia

8

megaloblastik yang dapat disebabkan oleh defisiensi asam folat dan

defisiensi vitamin B12. Penyebab anemia lainnya yang jarang ditemui

antara lain adalah hemoglobinopati, proses inflamasi, toksisitas zat

kimia dan keganasan (Prawirohardjo, 2008).

B. Prematuritas

1. Definisi

Persalinan prematur (preterm) adalah dimulainya proses

persalinan sebelum usia gestasi 37 minggu (Norwitch & Schorge,

2007). Persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung pada

umur kehamilan 20-37 minggu dihitung dari hari pertama haid

terakhir. Menurut WHO, menyatakan bahwa bayi prematur adalah

bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang.

Sedangkan menurut Himpunan Kedokteran Fetomaternal (POGI) di

Semarang tahun 2005 menetapkan bahwa persalinan preterm adalah

persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 22-37 minggu

(Prawirohardjo, 2008).

Insidensi kelahiran bayi prematur ini antar 7-10 % dari seluruh

kelahiran. Kelahiran ini bertanggungjawab terhadap 85% dari semua

morbiditas dan mortalitas perinatal. Persalinan bayi prematur ini

menunjukkan kegagalan mekanisme yang bertanggungjawab untuk

mempertahankan kondisi tenang uterus selama kehamilan atau adanya

gangguan yang menyebabkan menjadi singkatnya kehamilan atau

membebani jalur persalinan normal sehingga memicu dimulainya

proses persalinan secara dini (Norwitch & Schorge, 2007).

2. Penyebab Prematuritas

Meiss et al. dalam Cunningham (2006) menganalisa kausa

kelahiran sebelum usia gestasi 37 minggu pada sebuah studi populasi

kehamilan tunggal yang dilakukan di Maternal Fetal Medicine Units

9

Network. Sekitar 28 persen kelahiran preterm diindikasikan disebabkan

oleh preeklamsia (43%), gawat janin (27%), pertumbuhan janin

terhambat (10%), ablasio plasenta (7%), dan kematian janin (7%).

Tujuh puluh dua persen sisanya disebabkan oleh persalinan preterm

spontan dengan atau tanpa pecah ketuban. Ibu dengan plasenta previa

dan kehamilan multipel, yang keduanya sering disertai dengan

kelahiran preterm, disingkirkan dari analisis ini (Cunningham et al,

2006).

Perilaku merokok, gizi buruk dan penambahan berat badan yang

kurang baik selama kehamilan serta penggunaan obat seperti kokain

atau alkohol telah dilaporkan memainkan peranan penting pada

kejadian dan hasil akhir bayi dengan berat lahir rendah. Telah diamati

pula selama bertahun-tahun kelahiran preterm merupakan suatu

kondisi yang terjadi secara familial. Selain itu, infeksi cairan amnion

dan korioamnion yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme telah

memunculkan penjelasan berbagai kasus pecah ketuban dan persalinan

preterm yang tidak dapat dijelaskan hingga kini (Cunningham et al,

2006).

C. Berat Badan Lahir Rendah

1. Definisi

Berat badan lahir rendah (BBLR) telah didefinisikan oleh

WHO sebagai berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram.

Prevalensi BBLR adalah 15,5 %, yang berarti bahwa sekitar 20,6 juta

bayi yang lahir setiap tahun, 96,5% diantaranya di Negara

berkembang. Terdapat variasi yang signifikan insiden BBLR tiap

wilayah, insidensi tertinggi di Asia Selatan dan Tengah (27,1%) dan

terendah di Eropa (6,4%) (WHO, 2011).

BBLR menjadi konsekuensi dari kelahiran bayi prematur

(didefinisikan sebagai kelahiran sebelum 37 minggu) atau karena

10

ukuran yang kecil untuk usia kehamilan atau Short Gestational Age

(SGA), yang didefinikan sebagai berat badan lahir untuk usia

kehamilan <10 persentil) atau keduanya. Selain itu , tergantung pada

berat badan lahir referensi yang digunakan, proporsi varibel tapi kecil.

Pertumbuhan intrauterin yang terhambat didefinisikan sebagai

pertumbuhan janin yang lebih lambat dibandingkan normalnya,

biasanya bertanggungjawab atas SGA (WHO, 2011).

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram)

merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap

kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan atas 2 kategori

yaitu BBLR karena premature dan BBLR karena intrauterine growth

retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat

badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR karena IUGR

karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita

penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau saat

kehamilan. (Depkes, 2005)

2. Faktor yang Mempengaruhi Berat Bayi Lahir Rendah

Faktor penyebab kejadian BBLR sering tidak diketahui

ataupun kalau diketahui faktor penyebabnya tidaklah berdiri sendiri,

antara lain yaitu faktor genetik atau kromosom, infeksi, bahan toksik,

radiasi, insufisiensi atau disfungsi plasenta, faktor nutrisi serta faktor-

faktor lain meliputi merokok, peminum alkohol, bekerja berat masa

hamil, plasenta previa, kehamilan ganda, obat-obatan dan sebagainya

(Mochtar, 1998).

Menurut Hobel dalam Chairunita (2006) menyatakan bahwa

peristiwa-peristiwa tertentu yang timbul selama masa prenatal

(kehamilan) dan intrapartum (persalinan) dapat memberi pengaruh

kurang baik terhadap bayi dalam perkembangan selanjutnya.

11

Tabel 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin

dalam kandungan

Unsur Ibu Interaksi Ibu-Janin Unsur JaninUnsur GenetikStatus Gizi Saat iniStatus gizi sebelumnyaTinggi badanKenaikan berat badan selama hamilUmurParitasJarak kehamilan terakhirKeadaan kesehatanAdaptasi terhadap Lingkungan

PerokokPolusiKetinggianSuhuInfeksiDiabetesToksemiaAktivitas Fisik IbuStruktur Plasenta

Jenis KelaminRasUmur KehamilanKembarKetidakcocokan ibu-janin

(Chairunita, 2006)

D. Nilai APGAR

1. Definisi

Nilai APGAR adalah sebuah pemeriksaan cepat yang

memperlihatkan keadaan bayi pada menit ke-1 dan menit ke-5 setelah

kelahiran. Skor pada menit ke-1 menentukan seberapa baik toleransi

bayi dalam proses bernafasnya. Skor pada menit ke-5 menjelaskan

pada dokter seberapa baik kemampuan bayi hidup di luar rahim ibu.

Pemeriksaan ini dilakukan bertahap selama 10 menit setelah

kelahiran. Pemeriksaan APGAR ini dilakukan oleh dokter, perawat

atau bidan untuk memeriksa kemampuan bernafas bayi, denyut

jantung, tonus otot, refleks dan warna kulit (Zieve, D. & Kaneshiro,

N. K., 2011).

Nilai APGAR digunakan untuk menggambarkan kondisi bayi

selama beberapa menit pertama kehidupan. Skor ini dinilai pada menit

pertama dan kelima kehidupan. Jika skor masih dibawah 7 atau bayi

12

memerlukan resusitasi maka penilaian ini diteruskan setiap 5 menit

sampai normal atau sampai 20 menit (Lissauer & Fanaroff, 2008).

Tabel 4 : Nilai APGAR

Aspek yang dinilai

Nilai APGAR0 1 2

Denyut jantung Tidak ada Lambat (<100 kali/menit)

>100 kali/menit

Pernafasan Tidak ada Lambat, irregular

Bagus, menangis

Tonus Otot Lemah Sedikit fleksi pada ekstrimitas

Gerakan aktif

Kepekaan reflex Tidak ada Meringis Batuk, bersin,menangis

Warna Biru atau pucat

Badan merah muda, ekstremitas biru

Merah muda

(Lissauer & Fanaroff, 2008)

Nilai APGAR berkisar antara 1-10. Nilai tertinggi merupakan

indikasi bayi yang terbaik setelah kelahiran. Nilai antara 7, 8, 9 adalah

nilai normal dan menandakan bahwa bayi yang baru lahir tersebut

memiliki kesehatan yang baik. Nilai di bawah 7 menandakan bayi

tersebut memerlukan perhatian medis (Zieve, D. & Kaneshiro, N. K.,

2011).

2. Faktor yang Mempengaruhi Nilai APGAR

Nilai rendah pada APGAR biasanya disebabkan karena bayi

kesulitan bernafas, persalinan seksio sesaria, dan adanya cairan pada

saluaran respirasi bayi (Zieve, D. & Kaneshiro, N. K., 2011).

13

Tabel 5: Kondisi yang berhubungan dengan adaptasi neonatal terhadap

kehidupan ekstrauterin

Fetal Maternal PlasentalPreterm Anestesi umum KorioamnionitisKelahiran multiple Terapi obat-obatan

maternalPlasenta previa

Persalian dibantu dengan forsep atau vakum

Hipertensi diinduksi oleh kehamilan

Abrupsio plasenta

Presentasi sungsang atau abnormal

Hipertensi kronik Prolaps tali pusat

Seksio sesaria darurat Infeksi maternal Prolaps tali pusatPertumbuhan janin terhambat

Diabetes melitus maternal

Cairan amnion terwarnai mekonium

Polihidramnion

Denyut jantung janin abnormal

Oligohidramnion

Malformasi congenitalAnemiaInfeksi

(Lissauer & Fanaroff, 2008)

E. Hubungan Kadar Hemoglobin Maternal dengan Luaran Perinatal

Hemoglobin merupakan pemasok utama oksigen yang terdapat di

dalam eritrosit. Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga

memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya, volume plasma

bertambah dan sel darah merah meningkat. Namun, peningkatan volume

plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan

peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin

akibat hemodilusi. Batas kadar hemoglobin yang masih dapat ditolerir

untuk ibu hamil adalah 11 gr/dl. Jika kurang dari nilai tersebut ibu hamil

mengalami anemia (Prawirohardjo, 2008).

Penurunan konsentrasi hemoglobin menyebabkan fungsinya

sebagai pemasok oksigen ke seluruh tubuh termasuk plasenta akan

berkurang. Janin yang terganggu asupan oksigennya yang berhubungan

14

dengan insufisiensi uteroplasenta akan mengalami hipoksia, hal ini

menyebabkan stress janin (Norwitz & Schorge, 2008).

Terdapat bukti klinis dan laboratorium yang meningkat bahwa

banyak persalinan premature disebabkan karena stress ibu dan janin, yang

mengaktifkan sel-sel dalam plasenta, desidua, dan membran janin untuk

memproduksi corticotropin releasing hormone yang pada gilirannya

dapat meningkatkan produksi prostaglandin dalam jaringan untuk

menginduksi proses persalinan (Lockwood, 1999).

Mekanisme bayi prematur menunjukkan adanya kegagalan

mekanisme yang bertanggungjawab untuk mempertahankan kondisi

tenang uterus selama kehamilan atau adanya gangguan yang menyebabkan

menjadi singkatnya kehamilan atau membebani jalur persalinan normal

sehingga memicu dimulainya proses persalinan secara dini (Norwitz &

Schorge, 2008).

Persalinan prematur memiliki konsekuensi kelahiran bayi dengan

berat badan rendah. Selain itu BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) juga

dapat disebabkan karena intrauterine growth retardation (IUGR) (Depkes,

2005). Pertumbuhan janin yang mulai berkurang ini disebabkan karena

penurunan suplai nutrien (glukosa, oksigen, asam amino dan faktor

pertumbuhan lain). Gangguan pertumbuhan ini terjadi dengan urutan tetap

(jaringan subkutan, rangka aksial, organ vital) (Norwitz & Schorge, 2008).

Gangguan pertumbuhan jaringan sub kutan, rangka aksial serta

organ vital dapat menurunkan fungsi dari ketiganya. Sehingga penilaian

APGAR pada bayi baru lahir dengan cara mengobservasi denyut jantung,

pernafasan, tonus otot, kepekaan refleks dan warna kulit akan didapatkan

nilai APGAR yang rendah.

15

Dengan demikian berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan

bahwa kadar hemoglobin maternal berhubungan dengan luaran perinatal

yang merugikan. Antara lain kelahiran bayi prematur, BBLR, IUGR dan

nilai APGAR yang rendah sehingga membutuhkan perhatian khusus.

.

16

17

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan

prematuritas

2. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan luaran

berat badan lahir rendah

3. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan luaran

Intra Uterine Growth Retardation (IUGR)

4. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan nilai

APGAR pada bayi