BAB II

-

Upload

shazhan828 -

Category

Documents

-

view

3 -

download

1

Transcript of BAB II

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

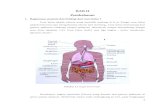

A. Rumah Sakit

Menurut World Health Organisation (WHO) rumah sakit merupakan

pusat kegiatan dari sebuah organisasi masyarakat dan kesehatan yang berfungsi

memberikan pelayanan kesehatan yang sempurna kepada seluruh masyarakat

dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakit, baik untuk pasien rawat

jalan maupun rawat inap, juga sebagai tempat untuk penelitian dan pelatihan

tenaga kesehatan.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan dengan inti

kegiatannya berupa pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non

medis, pelayanan dan asuhan keperawata, pendidikan dan pelatihan, penelitian

dan pengembangan, pelayanan rujukan uapaya kesehatan, administarasi umum

dan keuangan. Pelayanan rumah sakit pada hakekatnya merupakan sistem

proses yang aktivitasnya saling tergantung satu dengan lainnya. Unsur-unsur

yang saling berinteraksi dalam mendukung terciptanya pelayanan prima adalah

sumber daya manusia (medis, paramedis dan non medis), sarana dan prasarana,

peralatan, obat-obatan, bahan pendukung dan lingkungan.

Fungsi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.983/Menkes/Sk/XI/1992, tentang pedoman organisasi rumah sakit

umum yaitu menyelenggarakan pelayanan medis, menyelenggarakan pelayanan

penunjang medis dan non medis, menyelenggarakan pelayanan dan asuhan

keperawatan, menyelenggarakan pelayanan dan rujukan, menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

serta menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

B. Limbah Rumah Sakit

1. Definisi Limbah Rumah Sakit

1

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari

kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang

dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia

beracun, dan sebagian bersifat radioaktif ( Depkes, 2006).

Limbah rumah sakit yaitu buangan dari kegiatan pelayanan yang tidak

dipakai ataupun tidak berguna termasuk dari limbah pertamanan. Limbah

rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat

mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan

hidup apabila tidak di kelola dengan baik. Limbah rumah sakit adalah semua

limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat dan

cair ( KepMenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004).

Limbah cair rumah sakit dapat mengandung bahan organik dan

anorganik yang umumnya diukur dengan parameter BOD, COD, TSS, dan

lain-lain. Sedangkan limbah padat rumah sakit terdiri atas sampah mudah

membusuk, sampah mudah terbakar, dan lain-lain.

Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya

pengelolaan yang baik meliputi alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana

pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah

sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Limbah rumah sakit yang mengandung mikroorganisme patogen atau

bahan kimia beracun berbahaya dapat menyebabkan penyakit infeksi dan

tersebar ke lingkungan rumah sakit yang disebabkan oleh teknik pelayanan

kesehatan yang kurang memadai, kesalahan penanganan bahan-bahan

terkontaminasi dan peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana

sanitasi yang masib buruk. Pembuangan limbah yang berjumlah cukup besar

ini paling baik jika dilakukan dengan memilah-milah limbah ke dalam

pelbagai kategori. Untuk masing-masing jenis kategori diterapkan cara

pembuangan limbah yang berbeda. Prinsip umum pembuangan limbah rumah

2

sakit adalah sejauh mungkin menghindari risiko kontaminsai dan trauma

(injury).

2. Sumber dan Karakteristik Limbah Rumah Sakit

Sampah dan limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah

yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya.

Apabila dibanding dengan kegiatan instansi lain, maka dapat dikatakan

bahwa jenis sampah dan limbah rumah sakit dapat dikategorikan kompleks.

Dalam melakukan fungsinya rumah sakit menimbulkan berbagai

buangan dan sebagian dari limbah tersebut merupakan limbah berbahaya.

Sumber limbah cair rumah sakit dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Limbah cair infeksius : air limbah yang berhubungan dengan tindakan

medis seperti pemeriksaan mikrobioogis dari poliklinik, perawatan,

penyakit menular dan lain-lain.

b. Limbah cair domestik : air limbah yang tidak berhubungan dengan

tindakan medis yaitu berupa air limbah kamar mandi, toilet, dapur dan

laundry.

c. Limbah cair kimia : air limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan

kimia dalam tindakan medis, laboratorium dan sterilisasi, riset dan

lain-lain (Chandra, 2007).

Pada dasarnya sumber limbah padat di rumah sakit dapat

diklasifikasikan menjadi limbah medis dan limbah non medis.

1. Limbah medis

Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin,

pembedahan dan di unit-unit resiko tinggi. Limbah ini mungkin

berbahaya dan mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan populasi

umum dan staf rumah sakit. Oleh karena itu perlu diberi label yang jelas

sebagai resiko tinggi. contoh limbah jenis tersebut ialah perban atau

3

pembungkus yang kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi,

jarum-jarum dan semprit bekas, kantung urin dan produk darah

Limbah medis adalah limbah yang langsung dihasilkan dari

tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien. Termasuk dalam

kegiatan tersebut juga kegiatan medis di ruang poliklinik, perawatan,

bedah, kebidanan, otopsi dan ruang laboratorium. Limbah padat medis

sering juga disebut sampah biologis. Sampah biologis terdiri dari :

a. Limbah medis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, ruang

peralatan, ruang bedah, atau botol bekas injeksi, kateter, plester,

masker.

b. Limbah patologis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, bedah,

kebidanan, atau ruang otopsi, misalnya plasenta, jaringan tubuh,

potongan anggota badan. Limbah ini juga dianggap beresiko tinggi

dan sebaiknya di autoklaf sebelum keluar dari unit patologi.

Limbah tersebut harus diberi label biohazard.

c. Limbah laboratorium yang dihasilkan dari pemeriksaan

laboratorium diagnostik atau penelitian, misalnya sediaan atau

media sampel dan bangkai binatang percobaan.

d. Limbah radioaktif mencakup benda padat,cair dan gas yang

terkontaminasi radionuklida. Walaupun limbah ini tidak

menimbulkan persoalan pengendalian infeksi di rumah sakit,

pembuangannya secara aman perlu diatur dengan baik.

2. Limbah Nonmedis

Limbah padat non medis adalah semua sampah padat diluar limbah

padat medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan, seperti

kantor/administrasi, unit perlengkapan, ruang tunggu, ruang inap, unit

gizi atau dapur, halaman parkir dan taman, serta unit pelayanan.

4

Limbah ini meliputi kertas-kertas pembungkus atau kantong dan

plastik yang tidak berkontak dengan cairan badan. Meskipun tidak

menimbulkan resiko sakit, limbah tersebut cukup merepotkan karena

memerlukan tempat yang besar untuk mengangkut dan membuangnya.

Selain di bedakan menurut jenis unit penghasil, limbah rumah sakit

dapat dibedakan berdasarkan karakteristik limbah yaitu :

a. Limbah Infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme

patogen yang yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan

organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk

menularkan penyakit pada manusia rentan.

b. Limbah gas adalah semua limbah yng berbentuk gas yang berasal

dari hasil kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insenerator,

dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat

sitotoksis.

c. Limbah sangat infeksius adalah limbah berasal dari pembiakan

dan stock bahan sangat infeksius, otopsi, organ binatang

percobaan, dan bahan lain yang telah diinokulasi, terinfeksi atau

kontak dengan bahan yang sangat infeksius.

d. Limbah sitotoksis adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi

dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi

kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau

menghambat pertumbuhan sel hidup (Asmadi, 2013).

C. Kualitas Limbah Padat dan Cair

1. Kualitas Limbah Padat

Setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah di mulai dari

sumber, mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang

berbahaya dan beracun, pengelolaan stok kimia dan farmasi, dan peralatan

di mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan.

5

Pemilahan harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan

limbah. Limbah padat yang akan/dapat di manfaatkan lagi harus melalui

proses sterilisasi. Pengolahan dan pemusnahan limbah medis tidak

diperbolehkan membuang langsung ke tempat pembuangan akhir sebelum di

anggap aman bagi kesehatan (Depkes RI, 2004).

2. Parameter Kualitas Limbah Cair

Menurut pendapat Okun dan Ponghis yang dikutip Soeparman dan

Soeparmin (2002) berbagai kualitas limbah cair yang penting untuk

diketahui adalah bahan padat terlarut (dissolved solid), kebutuhan oksigen

biokimia (Biochemical Oxygen Demand), kebutuhan oksigen kimiawi

(Chemical Oxygen Demand) dan pH (power Hidrogen).

a. Bahan padat terlarut

Bahan padat terlarut penting diketahui terutama apabila limbah cair

akan dipergunakan setelah pengolahan.

b. Biochemical Oxygen Demand (BOD)

Merupakan ukuran kandungan bahan organik dalam limbah cair dan

ditentukan dengan mengukur jumlah oksigen yang diserap oleh akibat

adanya mikroorganisme selama satu periode waktu tertentu. Juga

merupakan petunjuk dari pengaruh yang diperkirakan terjadi pada

badan air penerima berkaitan dengan pengurangan kandungan

oksigennya.

c. Chemical Oxygen Demand (COD)

Merupakan ukuran persyaratan kebutuhan oksigen limbah cair yang

berada dalam kondisi tertentu, yang ditentukan dengan menggunakan

suatu oksigen kimiawi.

d. pH (Keasaman)

6

pH merupakan ukuran keasaman atau kebasaan limbah cair. pH

menunjukkan perlu atau tidaknya pengolahan pendahuluan untuk

mencegah terjadinya gangguan pada proses pengolahan limbah cair.

D. Pengelolaan Limbah Padat dan Cair Rumah Sakit

1. Pengelolaan Limbah Padat

Pengolaan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi

volume, konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau

kegiatan, melalui proses fisika, kimia atau hayati. Dalam pelaksanaan

pengelolaan limbah, upaya pertama yang harus dilakukan adalah upaya

preventif yaitu mengurangi volume bahaya limbah yang dikeluarkan ke

lingkungan yang meliputi upaya mengurangi limbah pada sumbernya, serta

upaya pemanfaatan limbah.

Program minimisasi limbah yang baru mulai digalakkan di Indonesia,

bagi rumah sakit masih merupakan hal baru. Tujuannya untuk mengurangi

jumlah limbah dan pengolahan limbah yang masih mempunyai nilai

ekonomis. Berbagai upaya telah dipergunakan untuk mengungkapkan

pilihan teknologi mana yang terbaik untuk pengolahan limbah, khususnya

limbah berbahaya antara lain reduksi limbah (waste reduction), minimisasi

limbah (waste minimization), pemberantasan limbah (waste abatement),

pencegahan pencemaran (waste prevention), dan reduksi pada sumbemya

(source reduction).

Reduksi limbah pada sumbernya merupakan upaya yang harus

dilaksanakan pertama kali karena upaya ini bersifat preventif yaitu

mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang keluar dan proses

produksi. Reduksi limbah pada sumbernya adalah upaya mengurangi

volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang akan keluar

ke lingkungan secara preventif langsung pada sumber pencemar, hal ini

banyak memberikan keuntungan yakni meningkatkan efisiensi kegiatan

7

serta mengurangi biaya pengolahan limbah dan pelaksanaannya relatif

murah.

Berbagai cara yang digunakan untuk reduksi limbah pada sumbernya

adalah:

a. House keeping yang baik, usaha ini dilakukan oleh runah sakit dalam

menjaga kebersihan lingkungan dengan mencegah terjadinya ceceran,

tumpahan atau kebocoran bahan serta menangani limbah yang terjadi

dengan sebaik mungkin.

b. Segregasi aliran limbah, yakni memisahkan berbagai jenis aliran

limbahmenurut jenis komponen, konsentrasi atau keadaanya, sehingga

dapat mempermudah, mengurangi volume, atau mengurangi biaya

pengolahan limbah.

c. Pelaksanaan preventive maintenance, yakni pemeliharaan/penggantian

alat atau bagian alat menurut waktu yang telah dijadwalkan.

d. Pengelolaan bahan (material inventory), adalah suatu upaya agar

persediaan bahan selalu cukup untuk menjamin kelancaran proses

kegiatan, tetapi tidak berlebihan sehiugga tidak menimbulkan

gangguan lingkungan, sedangkan penyimpanan agar tetap rapi dan

terkontrol.

e. Pengaturan kondisi proses dan operasi yang baik, sesuai dengan

petunjuk pengoperasian/penggunaan alat dapat meningkatkan

efisiensi.

f. Penggunaan teknologi bersih yakni pemilikan teknologi proses

kegiatan yang kurang potensi untuk mengeluarkan limbah B3 dengan

efisiensi yang cukup tinggi, sebaiknya dilakukan pada saat

pengembangan rumah sakit baru atau penggantian sebagian unitnya.

Kebijakan kodifikasi penggunaan warna untuk memilah-milah limbah

di seluruh rumah sakit harus memiliki warna yang sesuai, sehingga limbah

8

dapat dipisah-pisahkan di tempat sumbernya, perlu memperhatikan halhal

berikut:

1. Bangsal harus memiliki dua macam tempat limbah dengan dua warna,

satu untuk limbah klinik dan yang lain untuk bukan klinik.

2. Semua limbah dari kamar operasi dianggap sebagai limbah klinik.

3. Limbah dari kantor, biasanya berupa alat-alat tulis, dianggap sebagai

limbah bukan klinik.

4. Semua limbah yang keluar dari unit patologi harus dianggap sebagai

limbah klinik dan perlu dinyatakan aman sebelum dibuang.

Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan

kodifikasi dengan warna yang menyangkut pemisahan limbah adalah hal-hal

hal-hal berikut:

1. Limbah harus dipisahkan dari sumbernya.

2. Semua limbah berisiko tinggi hendaknya diberi label jelas.

3. Perlu digunakan kantung plastik dengan warna-warna yang berbeda,

yang menunjukkan ke mana plastik harus diangkut untuk insinerasi

atau dibuang.

Di beberapa negara, kantung plastik cukup mahal sehingga sebagai

ganti dapat digunakan kantung kertas yang tahan bocor (dibuat secara lokal

sehingga dapat diperoleh dengan mudah). Kantung kertas ini dapat

ditempeli dengan strip berwarna, kemudian ditempatkan di tong dengan

kode warna di bangsal dan unit-unit lain.

a. Penyimpanan limbah

Cara penyimpanan limbah adalah sebagai berikut :

1. Kantung-kantung dengan warna harus dibuang jika telah berisi 2/3

bagian. Kemudian diikat bagian atasnya dan diberi label yang

jelas.

9

2. Kantung harus diangkut dengan memegang lehernya, sehingga

kalau dibawa mengayun menjauhi badan, dan diletakkan di

tempat-tempat tertentu untuk dikumpulkan.

3. Petugas pengumpul limbah harus memastikan kantung-kantung

dengan warna yang sama telah dijadikan satu dan dikirim ke

tempat yang sesuai.

4. Kantung harus disimpan di kotak-kotak yang kedap terhadap kutu

dan hewan perusak sebelum diangkut ke tempat pembuangannya.

b. Penanganan Limbah

Petugas pengangkut limbah memperlakukan limbah sebagai

berikut:

1. Kantung-kantung dengan kode warna hanya boleh diangkut bila

telah ditutup.

2. Kantung dipegang pada lehernya.

3. Petugas harus mengenakan pakaian pelindung, misalnya dengan

memakai sarung tangan yang kuat dan pakaian terusan (overal),

pada waktu mengangkut kantong tersebut.

4. Jika terjadi kontaminasi diluar kantung diperlukan kantung baru

yang bersih untuk membungkus kantung baru yang kotor tersebut

seisinya (double bagging).

5. Petugas diharuskan melapor jika menemukan benda-benda tajam

yang dapat mencederainya di dalam kantung yang salah.

6. Tidak ada seorang pun yang boleh memasukkan tangannya kedalam

kantung limbah.

c. Pengangkutan limbah

Kantung limbah dikumpulkan dan sekaligus dipisahkan

menurut kode warnanya. Limbah bagian bukan klinik misalnya dibawa

10

ke kompaktor, limbah bagian klinik dibawa ke insinerator.

Pengangkutan dengan kendaran khusus (mungkin ada kerjasama

dengan Dinas Pekerjaan Umum) kendaraan yang digunakan untuk

mengankut limbah tersebut sebaiknya dikosongkan dan dibersihkan

tiap hari, kalau perlu (misalnya bila ada kebocoran kantung limbah)

dibersihkan dengan menggunakan larutan klorin.

d. Pembuangan Limbah

Setelah dimanfaatkan dengan kompaktor, limbah bukan klinik

dapat dibuang ditempat penimbunan sampah (land-fill site), limbah

klinik harus dibakar (insinerasi), jika tidak mungkin harus ditimbun

dengan kapur dan ditanam limbah dapur sebaiknya dibuang pada hari

yang sama sehingga tidak sampai membusuk.

Kemudian mengenai limbah gas, upaya pengelolaannya lebih

sederhana dibanding dengan limbah cair, pengelolaan limbah gas tidak

dapat terlepas dari upaya penyehatan ruangan dan bangunan

khususnya dalam memelihara kualitas udara ruangan (indoor) yang

antara lain disyaratkan agar:

a. Tidak berbau (terutania oleh gas H2S dan Amoniak).

b. Kadar debu tidak melampaui 150 Ug/m3 dalam pengukuran rata-

rata selama 24 jam.

c. Angka kuman. Ruang operasi: kurang dan 350 kalori/m3 udara

dan bebas kuman pada gen (khususnya alpha streptococus

haemoliticus) dan spora gas gangrer. Ruang perawatan dan

isolasi: kurang dan 700 kalori/m3 udara dan bebas kuman

patogen. Kadar gas dan bahan berbahaya dalam udara tidak

melebihi konsentrasi maksimum yang telah ditentukan. Rumah

sakit yang besar mungkin mampu membeli insinerator sendiri.

Insinerator berukuran kecil atau menengah dapat membakar pada

11

suhu 1300-1500oC atau lebih tinggi dan mungkin dapat mendaur

ulang sampai 60% panas yang dihasilkan untuk kebutuhan energi

rumah sakit. Suatu rumah sakit dapat pula memperoleh

penghasilan tambahan dengan melayani insinerasi limbah rumah

sakit yang berasal dari rumah sakit lain. Insinerator modern yang

baik tentu saja memiliki beberapa keuntungan antara lain

kemampuannya menampung limbah klinik maupun bukan klinik,

termasuk benda tajam dan produk farmasi yang tidak terpakai.

Jika fasilitas insinerasi tidak tersedia, limbah klinik dapat

ditimbun dengan kapur dan ditanam. Langkah-langkah pengapuran

(liming) tersebut meliputi hal-hal berikut:

a. Menggali lubang, dengan kedalaman sekitar 2,5 meter.

b. Tebarkan limbah klinik di dasar lubang sampai setinggi 75 cm.

c. Tambahkan lapisan kapur.

d. Lapisan limbah yang ditimbun lapisan kapur masih bisa

ditambahkan sampai ketinggian 0,5 meter di bawah permukaan

tanah.

e. Akhirnya lubang tersebut harus ditutup dengan tanah.

2. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit

Prinsip dasar pengolahan air limbah adalah menghilangkan atau

mengurangi kontaminan yang terdapat didalamair limbah tersebut sehingga

hasil olahan limbah dapat dimanfaatkan kembali atau tidak mengganggu

lingkungan apabila dibuang ke tanah atau ke badan air.

Secara spesifik pengolahan air limbah bertujuan untuk mengurangi

jumalah padatan tersuspensi, mengurangi jumlah padatan terapung,

mengurangi jumlah bahan organik, membunuh bakteri patogen, mengurangi

jumlah bahan kimia, serta mengurangi unsur lain yang dapat menimbulkan

dampak negative terhadap ekosistem.

12

Guna meningkatkan mutu lingkungan dan sanitasi di rumah sakit

maka perlu dibuatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang baik

dan teruji prosesnya. Dengan proses yang baik diharapkan kualitas effluent

yang dikeluarkan rumah sakit dapat mencapai baku mutu yang ditetapkan.

Limbah rumah sakit mengandung bermacam-macam mikroorganisme,

bahan-bahan organik dan an-organik. Beberapa contoh fasilitas atau Unit

Pengelolaan Limbah (UPL) di rumah sakit antara lain sebagai berikut:

a. Kolam Stabilisasi Air Limbah (Waste Stabilization Pond System)

Sistem pengelolaan ini cukup efektif dan efisien kecuali masalah

lahan, karena kolam stabilisasi memerlukan lahan yang cukup luas;

maka biasanya dianjurkan untuk rumah sakit di luar kota (pedalaman)

yang biasanya masih mempunyai lahan yang cukup. Sistem ini terdiri

dari bagian-bagian yang cukup sederhana yakni :

1. Pump Swap (pompa air kotor).

2. Stabilization Pond (kolam stabilisasi) 2 buah.

3. Bak Klorinasi

4. Control room (ruang kontrol)

5. Inlet

6. Incinerator antara 2 kolam stabilisasi

7. Outlet dari kolam stabilisasi menuju sistem klorinasi.

b. Kolam oksidasi air limbah (Waste Oxidation Ditch Treatment

System)

Sistem ini terpilih untuk pengolahan air limbah rumah sakit di

kota, karena tidak memerlukan lahan yang luas. Kolam oksidasi dibuat

bulat atau elips, dan air limbah dialirkan secara berputar agar ada

kesempatan lebih lama berkontak dengan oksigen dari udara (aerasi).

Kemudian air limbah dialirkan ke bak sedimentasi untuk

13

mengendapkan benda padat dan lumpur. Selanjutnya air yang sudah

jernih masuk ke bak klorinasi sebelum dibuang ke selokan umum atau

sungai. Sedangkan lumpur yang mengendap diambil dan dikeringkan

pada Sludge drying bed (tempat pengeringan Lumpur). Sistem kolam

oksidasi ini terdiri dari :

1. Pump Swap (pompa air kotor)

2. Oxidation Ditch (pompa air kotor)

3. Sedimentation Tank (bak pengendapan)

4. Chlorination Tank (bak klorinasi)

5. Sludge Drying Bed ( tempat pengeringan lumpur, biasanya 1-2

petak).

6. Control Room (ruang kontrol)

c. Anaerobic Filter Treatment System

Sistem pengolahan melalui proses pembusukan anaerobik

melalui filter/saringan, air limbah tersebut sebelumnya telah

mengalami pretreatment dengan septic tank (inchaff tank). Proses

anaerobic filter treatment biasanya akan menghasilkan effluent yang

mengandung zat-zat asam organik dan senyawa anorganik yang

memerlukan klor lebih banyak untuk proses oksidasinya. Oleh sebab

itu sebelum effluent dialirkan ke bak klorida ditampung dulu di bak

stabilisasi untuk memberikan kesempatan oksidasi zat-zat tersebut di

atas, sehingga akan menurunkan jumlah klorin yang dibutuhkan pada

proses klorinasi nanti. Sistem Anaerobic Treatment terdiri dari

komponen-komponen antara lain sebagai berikut :

1. Pump Swap (pompa air kotor)

2. Septic Tank (inhaff tank)

3. Anaerobic filter.

4. Stabilization tank (bak stabilisasi)

14

5. Chlorination tank (bak klorinasi)

6. Sludge drying bed (tempat pengeringan lumpur)

7. Control room (ruang kontrol)

Sesuai dengan debit air buangan dari rumah sakit yang juga

tergantung dari besar kecilnya rumah sakit, atau jumlah tempat tidur,

maka kontruksi Anaerobic Filter Treatment System dapat disesuaikan

dengan kebutuhan tersebut, misalnya :

a. Volume septic tank

b. Jumlah anaerobic filter

c. Volume stabilization tank

d. Jumlah chlorination tank

e. Jumlah sludge drying bed

f. Perkiraan luas lahan yang diperlukan

2. Keterpaparan Dan Parameter Limbah Cair Rumah Sakit

Keterpaparan limbah cair rumah sakit hampir sama dengan limbah

cair domestik, hanya yang membedakannya adalah adanya kandungan

limbah infeksius dan kimia/toksik/antibiotik. Limbah rumah sakit bisa

mengandung bermacam-macam mikroorganisme tergantung jenis rumah

sakit, tingkat pengolahan sebelum di buang. Pengukuran baku mutu kimia

limbah rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

nomor 58 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah

sakit adalah sebagai berikut :

a. Biological Oxygen Demand (BOD)

Pemeriksaan BOD dalam limbah didasarkan atas reaksi oksidasi zat-

zat organik dengan oksigen dalam air dimana proses tersebut dapat

berlangsung karena ada sejumlah bakteri. Diperhitungkan selama dua hari

reaksi lebih dari sebagian reaksi telah tercapai. BOD adalah kebutuhan

oksigen bagi sejumlah bakteri untuk menguraikan semua zat-zat organik

15

yang terlarut maupun sebagian tersuspensi dalam air menjadi bahan

organik yang lebih sederhana. Nilai ini hanya merupakan jumlah bahan

organik yang dikonsumsi bakteri. Penguraian zat-zat organik ini terjadi

secara alami. Dengan habisnya oksigen terkonsumsi membuat biota

lainnya yang membutuhkan oksigen menjadi kekurangan dan akibatnya

biota yang memerlukan oksigen ini tidak dapat hidup. Semakin tinggi

angka BOD semakin sulit bagi makhluk air yang membutuhkan oksigen

untuk bertahan hidup.

b. Chemical Oxygen Demand (COD)

Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain

pengukuran kebutuhan oksigen dalam air limbah. Metode ini lebih singkat

waktuya dibandingkan dengan analisis BOD. Pengukuran ini menekankan

kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur

adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secara biokimia. Adanya racun

atau logam tertentu dalam limbah pertumbuhan bakteri akan terhalang dan

pengukuran BOD menjadi tidak realistis. Untuk mengatasinya lebih tepat

meggunakan analisis COD. COD adalah sejumlah oksigen yang

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat anorganik dan organik

sebagaimana pada BOD. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran

air oleh zat anorganik. Semakin dekat nilai BOD terhadap COD

menunjukkan bahwa semakin sedikit bahan anorganik yang dapat

dioksidasi dengan bahan kima. Pada limbah yang mengandung logam-

logam pemeriksaan terhadap BOD tidak memberi manfaat karena tidak

ada bahan organik dioksida.Hal ini bisa jadi karena logam merupakan

racun bagi bakteri. Pemeriksaan COD lebih cepat dan sesatannya lebih

mudah mengantisipasinya. Perbandingan BOD dengan COD pada

umumnya bervariasi untuk berbagai jenis limbah.

c. Metan

16

Gas metan terbentuk akibat penguraian zat-zat organik dalam

kondisi anaerob pada air limbah. Gas ini dihasilkan oleh lumpur yang

membusuk pada dasar kolam, tidak berdebu, tidak berwarna dan mudah

terbakar. Metan juga dapat ditemukan pada rawa-rawa dan sawah. Suatu

kolam limbah yang menghasilkan gas metan akan sedikit sekali

menghasilkan lumpur, sebab lumpur telah habis terolah menjadi gas metan

dan air serta CO2.

d. Keasaman Air

Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan

berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Air

buangan yang mempunyai pH tinggi atau rendah menjadikan air steril dan

sebagai akibatnya membunuh mikroorganisme air yang diperlukan untuk

keperluan biota tertentu. Demikian juga makhluk-makhluk lain tidak dapat

hidup seperti ikan. Air yang mempunyai pH rendah membuat air korosif

terhadap bahan-bahan konstruksi besi dengan kontak air.

e. Alkalinitas

Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan air senyawa karbonat,

garam-garam hidroksida, kalsium, magnesium, dan natrium dalam air.

Tingginya kandungan zat-zat tersebut mengakibatkan kesadahan dalam

air. Semakin tinggi kesadahan suatu air semakin sulit air berbuih. Untuk

menurunkan kesadahan air dilakukan pelunakan air. Pengukuran

alkalinitas air adalah pegukuran kandunganion CaCO3, ion Mg bikarbonat

dan lain-lain.

f. Lemak dan minyak

Kandungan lemak dan minyak yang terkandung dalam limbah

bersumber dari instalasi yang mengolah bahan baku mengandung minyak.

Lemak dan minyak merupakan bahan organis bersifat tetap dan sukar

diuraikan bakteri. Limbah ini membuat lapisan pada permukaan air

sehingga membentuk selaput.

17

g. Oksigen terlarut

Keadaan oksigen terlarut berlawanan dengan keadaan BOD.

Semakin tiggi BOD semakin rendah oksigen terlarut. Keadaan oksigen

terlarut dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan

biota dalam perairan. Kemampuan air untuk mengadakan pemulihan

secara alami banyak tergantung pada tersedianya oksigen terlarut. Angka

oksigen yang tinggi menunjukkan keadaan air semakin baik. Pada

temperatur dan tekanan udara alami kandungan oksigen dalam air alami

bisa mencapai 8 mg/liter. Aerator salah satu alat yang berfungsi

meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Lumut dan sejenis ganggang

menjadi sumber oksigen karena proses fotosintesis melalui bantuan sinar

matahari. Semakin banyak ganggang semakin basar kandungan

oksigennya.

h. Klorida

Klorida merupakan zat terlarut dan tidak menyerap. Sebagai klor

bebas berfungsi desinfektan tetapi dalam bentuk ion yang bersenyawa

dengan ion natrium menyebabkan air menjadi asin dan dapat merusak

pipa-pipa instalasi.

i. Phospat

Kandungan phospat yang tinggi menyebabkan suburnya algae dan

organisme lainnya yang dikenal dengan eutrophikasi. Ini terdapat pada

ketel uap yang berfungsi untuk mencegah kesadahan. Pengukuran

kandungan phospat dalam air limbah berfungsi untuk mencegah tingginya

kadar phospat sehingga tumbuh-tumbuhan dalam air berkurang jenisnya

dan pada gilirannya tidak merangsang pertumbuhan tanaman air.

Kesuburan tanaman ini akan menghalangi kelancaran arus air. Pada danau

suburnya tumbuh-tumbuhan air akan mengakibatkan berkurangnya

oksigen terlarut.

18