BAB II

-

Upload

aprimond-syuhar -

Category

Documents

-

view

9 -

download

0

description

Transcript of BAB II

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hipertensi Heart Disease

a. Defenisi Hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya didefinisikan sebagai hipertensi esensial. Menurut The Seventh Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi kelompok normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2.

b. EtiologiSampai saat ini penyebab hipertensi esensial tidak diketahui dengan pasti. Hipertensi primer tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan khusus. Hipertensi sekunder disebabkan oleh faktor primer yang diketahui seperti kerusakan ginjal, gangguan obat tertentu, stres akut, kerusakan vaskuler dan lain-lain. Adapun penyebab paling umum pada penderita hipertensi maligna adalah hipertensi yang tidak terobati. Risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi stres, obesitas dan nutrisi.

c. KlasifikasiKlasifikasi berdasarkan JNC VII

Klasifikasi TD Sistolik (mmHg)TD Diastolik (mmHg)

Normal 100

d. Patofisiologi Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh angiotensin I converting enzyme (ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Selanjutnya oleh hormon, renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin I diubah menjadi angiotensin II. Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar pituitari) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan ke luar tubuh (antidiuresis), sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah.

Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl (garam) dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Patogenesis dari hipertensi esensial merupakan multifaktorial dan sangat komplek. Faktor-faktor tersebut merubah fungsi tekanan darah terhadap perfusi jaringan yang adekuat meliputi mediator hormon, aktivitas vaskuler, volume sirkulasi darah, kaliber vaskuler, viskositas darah, curah jantung, elastisitas pembuluh darah dan stimulasi neural. Patogenesis hipertensi esensial dapat dipicu oleh beberapa faktor meliputi faktor genetik, asupan garam dalam diet, tingkat stress dapat berinteraksi untuk memunculkan gejala hipertensi. Perjalanan penyakit hipertensi esensial berkembang dari hipertensi yang kadangkadang muncul menjadi hipertensi yang persisten. Setelah periode asimtomatik yang lama, hipertensi persisten berkembang menjadi hipertensi dengan komplikasi, dimana kerusakan organ target di aorta dan arteri kecil, jantung, ginjal, retina dan susunan saraf pusat.

e. Komplikasi Sistem organKomplikasi

Jantung CHFAngina pectorisInfark miokard

System saraf pusatEnsefalopati hipertensi

Ginjal Gagal ginjal kronik

MataRetinopati hipertensi

Pembuluh darah periferPenyakit pembuluh darah perifer

f. Penatalaksanaan Tujuan pengobatan pasien hipertensi adalah: 1. Target tekanan darah yatiu 89Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan

330->59Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR sedang

415->29Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR berat

5 30 mL/min) biasanya asimtomatik dan gejala klinis biasanya baru muncul pada CKD stadium 4 dan 5. Kerusakan ginjal yang progresif dapat menyebabkan: Peningkatan tekanan darah aibat overload cairan dan produksi hormone vasoaktif (hipertensi, edem paru dan gagal jantung kongestif) Gejala uremia (letargis, perikarditis hingga ensefalopati) Akumulasi kalium dengan gejala malaise hingga keadaan fatal yaitu aritmia Gejala anemia akibat sintesis eritropoietin yang menurun Hiperfosfatemia dan hipokalsemia (akibat defisiensi vitamin D3) Asidosis metabolik akibat penumpuan sulfat, fosfat, dan asam uratf. PenatalaksanaanEvaluasi dan penanganan pasien dengan CKD memerlukan pengertian konsep terpisah namun saling berhubungan mengenai diagnosis, kondisi komorbid, derajat keparahan penyakit, komplikasi penyakit dan risiko hilangnya fungsi ginjal serta peyakit kardiovaskula. Terapi meliputi: Terapi spesifik, berdasarkan diagnosis Evaluasi dan penanganan kondisi komorbid Memperlambat kerusakan fungsi ginjal Pencegahan dan terapi penyakit kardiovaskular Pencegahan dan terapi penyakit komplikasi (hipertensi, anemia,gagal tumbuh) Penggantian fungsi ginjal dengan dialisis atau bahkan transplantasi ginjal

3. Edema pulmonala. Defenisi Edema paru akut adalah keadaan patologi dimana cairan intravaskuler keluar ke ruang ekstravaskuler, jaringan interstisial dan alveoli yang terjadi secara akut. Pada keadaan normal cairan intravaskuler merembes ke jaringan interstisial melalui kapiler endotelium dalam jumlah yang sedikit sekali, kemudian cairan ini akan mengalir ke pembuluh limfe menuju ke vena pulmonalis untuk kembali ke dalam sirkulasi. Edema paru akut dapat terjadi karena penyakit jantung maupun penyakit di luar jantung ( edema paru kardiogenik dan non kardiogenik ).

b. Patofisiologi Edema paru timbul bila cairan yang difiltrasi oleh dinding mikrovaskuler lebih banyak dari yang bias dikeluarkan. Akumulasi cairan ini akan berakibat serius pada fungsi paru oleh karena tidak mungkin terjadi pertukaran gas apabila alveoli penuh terisi cairan. Dalam keadaan normal di dalam paru terjadi suatu aliran keluar yang kontinyu dari cairan dan protein dalam pembuluh darah ke jaringan interstisial dan kembali ke sistem aliran darah melalui saluran limfe.

Mekanisme yang menjaga agar jaringan interstisial tetap kering adalah : Tekanan onkotik plasma lebih tinggi dari tekanan hidrostatik kapiler paru. Jaringan konektif dan barier seluler relatif tidak permeabel terhadap protein plasma. Adanya sistem limfatik yang secara ekstensif mengeluarkan cairan dari jaringan interstisial.Proses terjadinya edema paru melalui 3 tahap, yaitu :1) Stadium 1 : pada keadaan ini terjadi peningkatan jumlah cairan dan koloid di ruang interstitial yang berasal dari kapiler paru. Celah pada endotel kapiler paru mulai melebar akibat peningkatan tekanan hidrostatik atau efek zat-zat toksik. Meskipun filtrasi sudah meningkat, namun belum tampak peningkatan cairan di ruang interstitial.2) Stadium 2 : kapasitas limfatik untuk mengalirkan kelebihan cairan sudah melampaui batas sehingga cairan mulai terkumpul di ruang interstisial dan mengelilingi bronkioli dan vaskuler paru. Bila cairan terus bertambah akan menyebabkan membran alveoli menyempit.3) Stadium 3a : pada stadium ini peningkatan filtrasi cairan dan tekanan di ruang interstitial dan peribronchovaskular sheat semakin tinggi, sehingga tight junction diantara sel epitel.

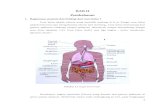

Gambar 4. Patofisiologi edema paru

c. Tanda dan gejalaTanda dan gejala yangmungkin terjadi pada edema pulmonal adalah: Batuk Batuk berdarah (hemoptoe) Denyut jantung yang cepat Kecemasan Sesak napas Kesulitan bernapas Mengi Keringat yang berlebihand. Penatalaksanaan

4. Kanker Colon a. Defenisi Kanker colorectal ditujukan pada tumor ganas yang berasal dari mukosa colon atau rectum. Kebanyakan kanker colorectal berkembang dari polip, oleh karena itu polypectomy colon mampu menurunkan kejadian kanker colorectal.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhiAdapun beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kanker colorectal yaitu: 1. Umur: Kanker colorectal sering terjadi pada usia tua. Lebih dari 90% penyakit ini menimpa penderita di atas usia 40 tahun, dengan insidensi puncak pada usia 60-70 tahun (lansia). Kanker colorectal ditemukan di bawah usia 40 tahun yaitu pada orang yang memiliki riwayat colitis ulseratif atau polyposis familial.2. Faktor Genetik: Risiko terjadinya kanker colorectal pada keluarga pasien kanker colorectal adalah sekitar 3 kali dibandingkan pada populasi umum.3. Faktor Lingkungan: Risiko mendapat kanker colorectal meningkat pada masyarakat yang bermigrasi dari wilayah dengan insiden kanker colorectal yang rendah ke wilayah dengan risiko kanker colorectal yang tinggi. 4. Factor Makanan: Makanan mempunyai peranan penting pada kejadian kanker colorectal. Mengkonsumsi serat sebanyak 30 gr/hari terbukti dapat menurunkan risiko timbulnya kanker colorectal sebesar 40% dibandingkan orang yang hanya mengkonsumsi serat 12 gr/hari. Orang yang banyak mengkonsumsi daging merah (misal daging sapi, kambing) atau daging olahan lebih dari 160 gr/hari (2 porsi atau lebih) akan mengalami peningkatan risiko kanker colorectal sebesar 35% dibandingkan orang yang mengkonsumsi kurang dari 1 porsi per minggu.5. Polyposis Familial diwariskan sebagai sifat dominan autosom. Insiden pada populasi umum adalah satu per 10.000.6. Polip Adenoma: Semakin besar diameter polip semakin besar kecurigaan keganasan.7. Colitis Ulserosa: Perkiraan kejadian kumulatif dari kanker colorectal yang berhubungan dengan colitis ulserosa adalah 2,5% pada 10 tahun, 7,6% pada 30 tahun, dan 10,8% pada 50 tahun.

c. Gambaran KlinisKarsinoma colon dan rectum dapat menyebabkan ulserasi, atau perdarahan, menimbulkan obstruksi bila membesar, atau menembus (invasi) keseluruh dinding usus dan kelenjar-kelenjar regional. Kadang-kadang bisa terjadi perforasi dan menimbulkan abses di peritonium. Keluhan dan gejala tergantung juga dari lokasi dan besarnya tumor.

d. Stadium Prognosis dari pasien kanker colorectal berhubungan dengan dalamnya penetrasi tumor ke dinding colon, keterlibatan kelenjar getah bening regional atau metastasis jauh. Semua variabel ini digabung sehingga dapat ditentukan sistem staging yang awalnya diperhatikan oleh Dukes.Tabel. Stadium dan prognosis kanker kolorektalStadiumDeskripsi histopatologi

DukesTNMDerajat

AT1N0M0IKanker terbatas pada mukosa/submukosa

B1T2N0M0IKanker mencapai muskularis

B2T3N0M0IIKanker cenderung untuk masuk atau melewati lapisan serosa

CTxN1M0IIITumor melibatkan Kelenjar Getah Bening Regional

DTxNxM1IVMetastasis

e. Pengobatan KemoprevensiObat Antiinflamatori Nonsteroid (OAIN) termasuk aspirin dianggap berhubungan dengan penurunan mortalitas kanker colorectal. Beberapa OAIN seperti sulindac dan celecoxib telah terbukti secara efektif menurunkan insidens berulangnya adenoma pada pasien dengan FAP (Familial Adenomatous Polyposis). Data epidemiologi menunjukkan adanya penurunan risiko kanker dikalangan pemakai OAIN namun bukti yang mendukung manfaat pemberian aspirin dan OAIN lainnya untuk mencegah kanker colorectal sporadik masih lemah. PembedahanTindakan yang paling sering dilakukan adalah hemikolektomi kanan, kolektomi transversal, hemikolektomi kiri atau reseksi anterior, dan reseksi abdominoperineal. Pembedahan sangat berhasil bila dilakukan pada pasien yang tidak mengalami metastasis. Pemeriksaan tindak lanjut dengan antigen embrionik adalah penanda yang sensitif untuk rekurensi tumor yang tidak terdeteksi. Daya tahan hidup 5 tahun adalah sekitar 50%.Indikasi untuk hemikolektomi adalah tumor di caecum, colon ascenden, colon transversum, tetapi lesi di fleksura lienalis dan colon descenden di atasi dengan hemikolektomi kiri. Tumor di sigmoid dan rectum proksimal dapat diangkat dengan tindakan LAR (Low Anterior Resection). Angka mortalitas akibat operasi sekitar 5% tetapi bila operasi dikerjakan secara emergensi maka angka mortalitas menjadi lebih tinggi. Reseksi terhadap metastasis di hati dapat memberikan hasil 25-35% rata-rata masa bebas tumor (disease free survival rate). RadiasiRadiasi pra bedah hanya diberikan pada karsinoma rectum. Sementara itu, radiasi pasca bedah diberikan jika sel karsinoma telah menembus tunika muscularis propria, ada metastasis ke kelenjar limfe regional, atau apabila masih ada sisa-sisa sel karsinoma yang tertinggal akan tetapi belum ada metastasis jauh. KemoterapiKemoterapi diberikan apabila ada metastasis ke kelenjar regional (Dukes C), tumor telah menembus muskularis propria (Dukes B), atau tumor setelah dioperasi kemudian residif kembali.

Kemoterapi yang biasa diberikan pada penderita kanker colorectal adalah kemoterapi ajuvan. Sepertiga pasien yang menjalani operasi kuratif akan mengalami rekurensi. Kemoterapi ajuvan dimaksudkan untuk menurunkan tingkat rekurensi kanker colorectal setelah operasi. Pasien Dukes A jarang mengalami rekurensi sehingga tidak perlu terapi ajuvan. Pasien kanker colorectal Dukes C yang mendapat levamisol dan 5 FU secara signifikan meningkatkan harapan hidup dan masa interval bebas tumor (disease free interval). Kemoterapi ajuvan tidak berpengaruh pada kanker colorectal Dukes B.

5. Indikasi Rawat ICUApabila sarana dan prasarana ICU di suatu rumah sakit terbatas sedangkan kebutuhan pelayanan ICU yang lebih tinggi banvak, maka diperlukan mekanisme untuk membuat prioritas. Kepala ICU bertanggung jawab atas kesesuaian indikasi perawatan pasien di lCU. Bila kebutuhan masuk ICU melebihi tempat tidur yang tersedia, Kepala ICU menentukan berdasarkan prioritas kondisi medic pasien mana yang akan dirawat di ICU. Prosedur untuk melaksanakan kebijakan ini harus dijelaskan secara rinci untuk tiap ICU.A. Indikasi masuk ICUDalam keadaan yang terbatas pasien yang memerlukan terapi intensif (prioritas 1) lebih didahulukan dibandingkan dengan pasien yang hanya memerlukan pemantauan intensif (prioritas3 ). Penilaian objektif atas berat dan prognosis penyakit hendaknya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas masuk ke ICU.1) Prioritas 1Kelompok ini merupakan pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi seperti dukungan/bantuan ventilasi alat penunjang fungsi organ/system yang lain, infus obat-obat vasoaktif/ inotropik, obat anti aritmia, serta pengobatan lain-lainnya secara kontinyu dan tertitrasi. Sebagai contoh antara lain pasien pasca bedah kardiotorasik, sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Institusi setempat dapat juga membuat kriteria spesifik yang lain seperti derajat hipoksemia hipotensi dibawah tekanan sarah tertentu. Terapi pada golongan pasien prioritas 1 (satu) demikian umumnya tidak mempunyai batas.

2) Prioritas 2Golongan pasien ini memerlukan pelayanan pemantauan alat canggih di ICU, sebab sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera misalnya pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Sebagai contoh antara lain pasien yang menderita penyakit dasar jantun, paru, gagal ginjal akut dan berat atau, pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Terapi pada pasien prioritas 2 tidak mempunyai batas karena kondisi mediknya senantiasa berubah.

3) Prioritas 3Pasien golongan ini adalah pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini sangat kecil. Sebagai contoh antara lain pasien dengan keganasan metastatic disertai penyulit infeksi, pericardiac tamponades, sumbatan jalan napas, atau pasien penyakit jantung, penyakit paru terminal disertai komplikasi penyakit akut berat. Pengelolaan pada pasien golongan ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Pengecualian Dengan pertimbangan luar biasa, dan atas persetujuan kepala ICU, indikasi masuk pada beberapa golongan pasien bias dikecualikan, dengan catatan bahwa pasien-pasien golongan demikian sewaktu-waktu harus bias dikeluarkan dari iCU agar fasilitas ICU yang terbatas tersebut dapat digunakan untuk pasien prioritas 1, 2 dan 3.Pasien yang tergolong demikian antara lain:a. Pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya untuk perawatan yang aman saja. Ini tidak menyingkirkan pasien dengan perintah DNR. Sebenarnya pasien-pasien ini mungkin akan mendapat manfaat dari tunjangan canggih yang tersedia di ICU untuk meningkatkan kemungkinan hidup survivalnya.b. Pasien dalam keadaan vegetative permanenc. Pasien yang telah dipastikan mengalami mati batang otak namun hanya karena kepentingan donor organ, maka pasien dapat dirawat di ICU. Tujuan perawatan di ICU hanya untuk menunjang fungsi organ sebelum dilakukan pengambilan organ untuk donasi.

B. Indikasi Keluar ICUPrioritas pasien dipindahkan dari ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan atau timyang merawat pasien, antara lain:1. Penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil, sehingga tidak memerlukan terapi atau pemantauan yang intensif lebih lanjut.2. Secara perkiraan dan perhitungan terapi dan pemantauan intensif tidak bermanfaat atau tidak memberi hasil yang berarti bagi pasien.apalagi pada waktu itu pasien tidak menggunakan alat bantu mekanis khusus seperti ventilasi khusus).Contoh golonngan pasien demikian, antara lain pasien yang menderita penyakit stadium akhir (misalnya ARDS stadium akhir). Sebelum dikeluarkan dari ICU sebaiknya keluarga pasien diberikan penjelasan alasan pasien dikeluarkan dari ICU