BAB I tht

-

Upload

ayurachamasari -

Category

Documents

-

view

251 -

download

3

description

Transcript of BAB I tht

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laringitis merupakan suatu proses inflamasi pada laring yang dapat terjadi, baik akut, sub

akut maupun kronik. Laringitis akut biasanya terjadi mendadak dan berlangsung dalam kurun

waktu kurang lebih 3 minggu. Bila gejala telah lebih dari 3 minggu dinamakan laringitis sub

akut. Bila gejala lebih dari kurang lebih 3 bulan dinamakan laringitis kronis. Laringitis kronis

dibagi menjadi dua bagian menurut sebabnya yaitu laringitis akut non spesifik dan laringitis

kronik spesifik.1

Salah satu bentuk laringitis kronis spesifik adalah laringitis tuberkulosis. Laringitis

tuberkulosis adalah proses inflamasi pada mukosa pita suara dan laring yang terjadi dalam

jangka waktu lama yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa.1,2

Laringitis tuberkulosis merupakan peradangan yang hampir selalu akibat tuberkulosis paru

aktif. Dulu, dinyatakan bahwa penyakit ini sering terjadi pada kelompok umur usia muda, yaitu

20-40 tahun. Namun dalam 20 tahun belakangan ini, insidensinya meningkat pada penduduk

yang berumur lebih dari 60 tahun dan lebih sering terjadi pada laki-laki, terutama pasien-pasien

dengan keadaan ekonomi dan kesehatan buruk, banyak di antaranya adalah peminum alkohol.1

Di Indonesia, belum terdapat publikasi data epidemiologi laringitis tuberkulosis yang

mencakup skala nasional. Penelitian di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam

kurun waktu 5 tahun (Januari 2000-Desember 2004) didapatkan 15 pasien dengan diagnosis

laringitis tuberkulosis. Insidensi terbanyak adalah pada kelompok umur 60-69 tahun (30%).2

Deteksi dini laringitis tuberkulosis sangat mempengaruhi prognosis pasien, oleh sebab itu

tenaga kesehatan diharapkan dapat memiliki pengetahuan mengenai penyakit ini.

1.2. Tujuan

Referat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang laringitis

tuberkulosis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Embriologi, Anatomi dan Fisiologi Laring

EMBRIOLOGI(2)

Faring, laring, trakea dan paru merupakan derivat foregut embrional yang

terbentuk sekitar 18 hari setelah terjadi konsepsi. Tidak lama sesudahnya terbentuk alur

faring median yang berisi petunjuk-petunjuk pertama sistem pernafasan dan benih laring.

Sulkus atau alur laringotrakeal mulai nyata sekitar hari ke 21 kehidupan embrio. Perluasan

alur ke kaudal merupakan primaordial paru. Alur menjadi lebih dalam dan berbentuk

kantung dan kemudian menjadi dua lobus pada hari ke 27 atau 28. Bangian yang paling

proksimal dari tuba akan menjadi laring. Pembesaran aritenoid dan lamina epitelial dapat

dikenali pada hari ke 33. Sedangkan kartilago, otot, dan sebagian besar pita suara

terbentuk dalam 3-4 minggu berikutnya.

Hanya kartilago epiglotis yang tidak terbentuk hingga masa midfetal. Banyak

struktur merupakan derivat aparatus brankialis.

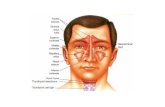

ANATOMI(2)

Laring berada di depan dan sejajar dengan vetebre cervical 4 sampai 6, bagian atasnya

yang aka melanjutkan ke faring berbentuk seperti bentuk limas segitiga dan bagian

bawahnya yg akan melanjutkan ke trakea berbentuk seperti sirkular.

Laring dibentuk oleh sebuah tulang yaitu tulang hioid di bagian atas dan beberapa

tulang rawan. Tulang hioid berbentuk seperti huruf ‘U’, yang permukaan atasnya

dihubungkan dengan lidah, mandibula, dan tengkorak oleh tendon dan otot-otot. Saat

menelan, konstraksi otot-otot (M.sternohioid dan M.Tirohioid) ini akan menyebabkan

laring tertarik ke atas, sedangkan bila laring diam, maka otot-otot ini bekerja untuk

membantu menggerakan lidah.

Tulang rawan yang menyusun laring adalah kartilago tiroid, krikoid, aritenoid,

kornikulata, kuneiform, dan epiglotis. Kartilago tiroid, merupakan tulang rawan laring

yang terbesar, terdiri dari dua lamina yang bersatu di bagian depan dan mengembang ke

arah belakang. Tulang rawan ini berbentuk seperti kapal, bagian depannya mengalami

penonjolan membentuk “adam’s apple” dan di dalam tulang rawan ini terdapat pita suara,

dihubungkan dengan kartilago krikoid oleh ligamentum krikotiroid.

Kartilago krikoid terbentuk dari kartilago hialin yang berada tepat dibawah

kartilago tiroid berbentuk seperti cincin signet, pada orang dewasa kartilago krikoid

terletak setinggi dengan vetebra C6 sampai C7 dan pada anak-anak setinggi vetebra C3

sampai C4. Kartilago aritenoid mempunyai ukuran yang lebih kecil, bertanggung jawab

untuk membuka dan menutup laring, berbentuk seperti piramid, terdapat 2 buah (sepasang)

yang terletak dekat permukaan belakang laring dan membentuk sendi dengan kartilago

krikoid, sendi ini disebut artikulasi krikoaritenoid

Sepasang kartilago kornikulata atau bisa disebut kartilago santorini melekat pada

kartilago aritenoid di daerah apeks dan berada di dalam lipatan ariepiglotik. Sepasang

kartilago kuneiformis atau bisa disebut kartilago wrisberg terdapat di dalam lipatan

ariepiglotik , kartilago kornikulata dan kuneiformis berperan dalam rigiditas dari lipatan

ariepiglotik. Sedangkan kartilago tritisea terletak di dalam ligamentum hiotiroid lateral.

Gambar anatomi laring(11)

Epiglotis merupakan Cartilago yang berbentuk daun dan menonjol keatas

dibelakang dasar lidah. Epiglottis ini melekat pada bagian belakang kartilago thyroidea.

Plica aryepiglottica, berjalan kebelakang dari bagian samping epiglottis menuju cartilago

arytenoidea, membentuk batas jalan masuk laring.

Membrana mukosa di Laring sebagian besar dilapisi oleh epitel respiratorius,

terdiridari sel-sel silinder yang bersilia. Plica vocalis dilapisi oleh epitel skuamosa.

Plica vocalis adalah dua lembar membrana mukosa tipis yang terletak di atas

ligamenturn vocale, dua pita fibrosa yang teregang di antara bagian dalam kartilago

thyroidea di bagian depan dan cartilago arytenoidea di bagian belakang. Plica vocalis palsu

adalah dua lipatan membrana mukosa tepat di atas plica vocalis sejati. Bagian ini tidak

terlibat dalarn produksi suara.

Gambar pita suara(12)

Pada laring terdapat 2 buah sendi, yaitu artikulasi krikotiroid dan artikulasi

krikoaritenoid. Ligamentum yang membentuk susunan laring adalah ligamentum

seratokrikoid (anterior, lateral, dan posterior ), ligamentum krikotiroid medial, ligamentum

krikotiroid posterior, ligamentum kornikulofaringeal, ligamentum hiotoroid lateral,

ligamentum hiotiroid media, ligamentum hioepiglotica, ligamentum ventricularis ,

ligamentum vocale yang menghubungkan kartilago aritenoid dengan kartilago tiroid dan

ligamentum tiroepiglotica.

Gerakan laring dilaksanakan oleh kelompok otot-otot ekstrinsik dan otot-otot

instrinsik, otot-otot ekstrinsik terutama bekerja pada laring secara keseluruhan , sedangkan

otot-otot instrinsik menyebabkan gerakan bagian-bagian laring sendiri. Otot-otot ekstrinsik

laring ada yang terletak diatas tulang hyoid (suprahioid), dan ada yang terletak dibawah

tulang hyoid (infrahioid). Otot ekstrinsik yang supra hyoid ialah M. Digastricus,

M.Geniohioid, M.Stylohioid, dan M.Milohioid. Otot yang infrahioid ialah M.sternohioid

dan M.Tirohioid. Otot-otot ekstrinsik laring yang suprahioid berfungsi menarik laring

kebawah, sedangkan yang infrahioid menarik laring keatas. Otot-otot intrinsik laring ialah

M. Krikoaritenoid lateral. M.Tiroepiglotica, M.vocalis,M. Tiroaritenoid, M.Ariepiglotica,

dan M.Krikotiroid. Otot-otot ini terletak di bagian lateral laring.Otot-otot intrinsik laring

yang terletak di bagian posterior, ialah M.aritenoid transversum, M.Ariteniod obliq dan

M.Krioaritenoid posterior.

Gambar otot pada laring(13)

Rongga laring.(2)

Batas atas rongga laring (cavum laryngis) ialah aditus laring, batas bawahnya ialah

bidang yang melalui pinggir bawah kartilago krikoid. Batas depannya ialah permukaan

belakang epiglottis, tuberkulum epiglotic, ligamentum tiroepiglotic, sudut antara kedua

belah lamina kartilago tiroid dan arkus kartilago krikoid. Batas lateralnya ialah membran

kuadranagularis, kartilago aritenoid, konus elasticus, dan arkus kartilago krikoid,

sedangkan batas belakangnya ialah M.aritenoid transverses dan lamina kartilago krikoid.

Dengan adanya lipatan mukosa pada ligamentum vocale dan ligamentum

ventrikulare, maka terbentuklah plika vocalis (pita suara asli) dan plica ventrikularis (pita

suara palsu).

Bidang antara plica vocalis kiri dan kanan, disebut rima glottis, sedangkan antara kedua

plica ventrikularis disebut rima vestibuli.

Plica vocalis dan plica ventrikularis membagi rongga laring dalam tiga bagian, yaitu

vestibulum laring , glotic dan subglotic.

Vestibulum laring ialah rongga laring yang terdapat diatas plica ventrikularis. Daerah ini

disebut supraglotic. Antara plica vocalis dan pita ventrikularis, pada tiap sisinya disebut

ventriculus laring morgagni.

Rima glottis terdiri dari dua bagian, yaitu bagian intermembran dan bagian interkartilago.

Bagian intermembran ialah ruang antara kedua plica vocalis, dan terletak dibagian anterior,

sedangkan bagian interkartilago terletak antara kedua puncak kartilago aritenoid, dan

terletak di bagian posterioir. Daerah subglotic adalah rongga laring yang terletak di bawah

pita suara (plicavocalis).

Persyarafan(2)

Laring dipersarafi oleh cabang-cabang nervus vagus, yaitu n.laringeus superior dan

laringeus inferior (recurrent). Kedua saraf ini merupakan campuran saraf motorik dan

sensorik. Nervus laryngeus superior mempersarafi m.krikotiroid, sehingga memberikan

sensasi pada mukosa laring dibawah pita suara. Saraf ini mula-mula terletak diatas

m.konstriktor faring medial, disebelah medial a.karotis interna, kemudian menuju ke kornu

mayor tulang hyoid dan setelah menerima hubungan dengan ganglion servikal superior,

membagi diri dalam 2 cabang, yaitu ramus eksternus dan ramus internus.

Ramus eksternus berjalan pada permukaan luar m.konstriktor faring inferior dan menuju

ke m.krikotiroid, sedangkan ramus internus tertutup oleh m.tirohioid terletak disebelah

medial a.tiroid superior, menembus membran hiotiroid, dan bersama-sama dengan

a.laringeus superior menuju ke mukosa laring.

Nervus laringeus inferior merupakan lanjutan dari n.rekuren setelah saraf itu memberikan

cabangnya menjadi ramus kardia inferior. Nervus rekuren merupakan lanjutan dari

n.vagus.

Nervus rekuren kanan akan menyilang a.subklavia kanan dibawahnya, sedangkan

n.rekuren kiri akan menyilang aorta. Nervus laringis inferior berjalan diantara cabang-

cabang arteri tiroid inferior, dan melalui permukaan mediodorsal kelenjar tiroid akan

sampai pada permukaan medial m.krikofaring. Disebelah posterior dari sendi

krikoaritenoid, saraf ini bercabang dua menjadi ramus anterior dan ramus posterior, Ramus

anterior akan mempersarafi otot-otot intrinsik laring bagian lateral, sedangkan ramus

posterior mempersyarafi otot-otot intrinsik laring superior dan mengadakan anstomosis

dengan n.laringitis superior ramus internus.

Gambar persarafan laring(14)

Pendarahan.(2)

Pendarahan untuk laring terdiri dari 2 cabang yaitu a.laringitis superior dan a.laringitis

inferior.

Arteri laryngeus superior merupakan cabang dari a.tiroid superior. Arteri laryngitis

superior berjalan agak mendatar melewati bagian belakang membran tirohioid bersama-

sama dengan cabang internus dari n.laringis superior kemudian menembus membran ini

untuk berjalan kebawah di submokosa dari dinding lateral dan lantai dari sinus piriformis,

untuk memperdarahi mukosa dan otot-otot laring.

Arteri laringeus interior merupakan cabang dari a.tiriod inferior dan bersama-sama

dengan n.laringis inferior berjalan ke belakang sendi krikotiroid, masuk laring melalui

daerah pinggir bawah dari m.konstriktor faring inferior. Di dalam arteri itu bercabang-

cabang memperdarahi mukosa dan otot serta beranastomosis dengan a.laringis superior.

Pada daerah setinggi membran krikotiroid a.tiroid superior juga memberikan cabang yang

berjalan mendatar sepanjang membrane itu sampai mendekati tiroid. Kadang-kadang arteri

ini mengirimkan cabang yang kecil melalui membran krikotiroid untuk mengadakan

anastomosis dengan a.laringeus superior.

Vena laringeus superior dan vena laringeus inferior letaknya sejajar dengan a.laringis

superior dan inferior dan kemudian bergabung dengan vena tiroid superior dan inferior.

Pembuluh Limfe(1)(2)

Pembuluh limfa untuk laring banyak, kecuali di daerah lipatan vocal. Disini mukosanya

tipis dan melekat erat dengan ligamentum vokale. Di daerah lipatan vocal pembuluh limfa

dibagi dalam golongan superior dan inferior.

Pembuluh eferen dari golongan superior berjalan lewat lantai sinus piriformis dan

a.laringeus superior, kemudian ke atas, dan bergabung dengan kelenjar dari bagian superior

rantai servikal dalam. Pembuluh eferen dari golongan inferior berjalan kebawah dengan

a.laringeus inferior dan bergabung dengan kelenjar servikal dalam, dan beberapa

dintaranya menjalar sampai sejauh kelenjar supraklavikular.

FISIOLOGI(2)

Laring berfungsi untuk proteksi, batuk, respirasi, sirkulasi, menelan, emosi serta fonasi.

Fungsi laring untuk proteksi ialah untuk mencegah makanan dan benda asing masuk

kedalam trakea, dengan jalan menutup aditus laring dan rima glotis secara bersamaan.

Terjadi penutupan aditus laring ialah akibat karena pengangkatan laring ke atas akibat

kontraksi otot-otot ekstrinsik laring. Dalam hal ini kartilogo aritenoid bergerak ke depan

akibat kontraksi m.tiro-aritenoid dan m.aritenoid. Selanjutnya m.ariepiglotika berfungsi

sebagai sfingter.

Penutupan rima glotis terjadi karena adduksi plika vokalis. Kartilago arritenoid kiri dan

kanan mendekat karena aduksi otot-otot intrinsik.

Selain itu dengan reflex batuk, benda asing yang telah masuk ke dalam trakea dapat

dibatukkan ke luar. Demikian juga dengan bantuan batuk, sekret yang berasal dari paru

dapat dikeluarkan.

Fungsi respirasi dan laring ialah dengan mengatur besar kecilnya rima glottis. Bila

m.krikoaritenoid posterior berkontraksi akan menyebabkan prosesus vokalis kartilago

aritenoid bergerak ke lateral, sehingga rima glottis terbuka.

Dengan terjadinya perubahan tekanan udara di dalam traktus trakeo-bronkial akan dapat

mempengaruhi sirkulasi darah dari alveolus, sehingga mempengaruhi sirkulasi darah

tubuh. Dengan demikian laring berfungsi juga sebagai alat pengatur sirkulasi darah.

Fungsi laring dalam membantu proses menelan ialah dengan 3 mekanisme, yaitu gerakan

laring bagian bawah ke atas, menutup aditus laring dan mendorong bolus makanan turun

ke hipofaring dan tidak mungkin masuk kedalam laring.

Laring juga mempunyai fungsi untuk mengekspresikan emosi seperti berteriak,

mengeluh, menangis dan lain-lain.

Fungsi laring yang lain ialah untuk fonasi, dengan membuat suara serta menentukan

tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada diatur oleh peregangan plica vokalis. Bila

plica vokalis dalam aduksi, maka m.krikotiroid akan merotasikan kartilago tiroid kebawah

dan kedepan, menjauhi kartilago aritenoid. Pada saat yang bersamaan m.krikoaritenoid

posterior akan menahan atau menarik kartilago aritenoid ke belakang. Plika vokalis kini

dalam keadaan yang efektif untuk berkontraksi. Sebaliknya kontraksi m. Krikoaritenoid

akan mendorong kartilago aritenoid ke depan, sehingga plika vokalis akan mengendor.

Kontraksi serta mengendornya plika vokalis akan menentukan tinggi rendahnya nada.

1. Roezin A. Sistem Aliran Limfa Leher.Dalam:Soepardi EA. Buku Ajar llmu Kesehatan

Telinga Hidung Tenggorok Kepala & Leher.Edisi ke-6. Jakarta. Balai Penerbit FKUI .

2007. h. 174-177

2. Cohen James . Anatomi dan Fisiologi laring. Boies Buku Ajar Penyakit THT. Edisi ke-6.

Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran.EGC. 1997. h. 369-376

11. Diunduh pada tanggal 1 Agustus 2015 dari:

http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio201_mckinley/Respiratory%20System.htm

12. Diunduh pada tanggal 1 Agustus 2015 dari :

http://hendri6780.blogspot.com/2010/10/laringitis-akut.html

13. Diunduh pada tanggal 1 Agustus 2015 dari :

http://www.ent-consultant-manchester.co.uk/node/3

14. Diunduh pada tanggal 1 Agustus 2015 dari :

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/19721.htm

2.2. Definisi

Laringitis tuberkulosis adalah proses inflamasi pada mukosa pita suara dan laring yang

terjadi dalam jangka waktu lama yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa.1

1. Ballenger John. Penyakit Granulomatosa Kronik Laring. Dalam: Penyakit Telinga, Hidung,

Tenggorokan, Kepala dan Leher Jilid 1.Jakarta: Binarupa Aksara.2013

2.3. Epidemiologi

Sebagaimana insidensi dan prevalensi tuberkulosis paru yang mengalami penurunan,

kejadian laringitis tuberculosis juga mengalami penurunan, meskipun kecenderungan

peningkatan kejadian laringitis tuberkulosis dalam beberapa tahun terakhir. 3

Dulu, dinyatakan bahwa penyakit ini sering terjadi pada kelompok umur usia muda, yaitu

20-40 tahun. Dalam 20 tahun belakangan ini, insidens penyakit ini pada penduduk yang berumur

lebih dari 60 tahun jelas meningkat. Saat ini, tuberkulosis dalam semua bentuk dua kali lebih

sering pada laki-laki dibanding dengan perempuan. Untuk pasien berumur di atas 50 tahun,

perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 4:1. Gambaran ini juga terlihat pada insidens

kelainan laring. Tuberkulosis laring lebih sering terjadi pada laki-laki usia lanjut, terutama

pasien-pasien dengan keadaan ekonomi dan kesehatan buruk, banyak di antaranya adalah

peminum alkohol.1

1. Ballenger John. Penyakit Granulomatosa Kronik Laring. Dalam: Penyakit Telinga, Hidung,

Tenggorokan, Kepala dan Leher Jilid 1.Jakarta: Binarupa Aksara.2013

3. Purnanta M. Arief. Laryngitis Tuberculosa in ENT Department Dr. Sujito Hospital

Yogyakarta. Yogyakarta: Departemen ENT-Head and Neck. Medical Faculty of GMU-Dr.

Sarjito Hospital.

2.4. Etiologi

Laringitis tuberkulosis disebabkan infeksi laring oleh Mycobacterium tuberculosa yang hampir

selalu akibat tuberkulosis paru aktif. Sering kali setelah diberi pengobatan, tuberculosis parunya

sembuh tetapi laringitis tuberkulosanya menetap. Hal ini terjadi karena struktur mukosa laring

yang sangat lekat pada kartilago serta vaskularisasi yang tidak sebaik paru, sehingga bila infeksi

sudah mengenai kartilago, pengobatannya lebih lama.2

2. Soepardi AE, Iskandar N, dkk. Kelainan Laring. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan

Telinga, Hidung Tenggorok Kepala & Leher. Ed 6. Jakarta: Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia.

2.5. Patofisiologi

Laringitis tuberkulosis umumnya merupakan sekunder dari lesi tuberkulosis paru aktif,

jarang merupakan infeksi primer dari inhalasi basil tuberkel secara langsung. Secara umum,

infeksi kuman ke laring dapat terjadi melalui udara pernapasan, sputum yang mengandung

kuman, atau penyebaran melalui darah atau limfe. 1,2

Berdasarkan mekanisme terjadinya laringitis tuberkulosis dikategorikan menjadi 2

mekanisme, yaitu:

a. Laringitis Tuberkulosis Primer

Laringitis tuberkulosis primer jarang dilaporkan dalam literatur medis. Laringitis

tuberkulosis primer terjadi jika ditemukan infeksi Mycobacterium tuberculosa pada laring,

tanpa disertai adanya keterlibatan paru. Rute penyebaran infeksi pada laringitis tuberkulosis

primer yang saat ini diterima adalah invasi langsung dari basil tuberkel melalui inhalasi.

b. Laringitis Tuberkulosis Sekunder

Laringitis tuberculosis sekunder terjadi jika ditemukan infeksi laring akibat

Mycobacterium tuberculosa yang disertai adanya keterlibatan paru. Laringitis tuberculosis

sekunder merupakan komplikasi dari lesi tuberculosis paru aktif.

1. Ballenger John. Penyakit Granulomatosa Kronik Laring. Dalam: Penyakit Telinga, Hidung,

Tenggorokan, Kepala dan Leher Jilid 1.Jakarta: Binarupa Aksara.2013

Laringitis tuberkulosis umumnya merupakan sekunder dari lesi tuberkulosis paru aktif,

jarang merupakan infeksi primer dari inhalasi basil tuberkel secara langsung. Secara umum,

infeksi kuman ke laring dapat terjadi melalui udara pernapasan, sputum yang mengandung

kuman, atau penyebaran melalui darah atau limfe. Berdasarkan mekanisme terjadinya laringitis

tuberkulosis dikategorikan menjadi 2 mekanisme, yaitu:

- Laringitis Tuberkulosis Primer

Laringitis tuberkulosis primer jarang dilaporkan dalam literatur medis. Laringitis

tuberkulosis primer terjadi jika ditemukan infeksi Mycobacterium tuberculosa pada laring, tanpa

disertai adanya keterlibatan paru. Rute penyebaran infeksi pada laringitis tuberkulosis primer

yang saat ini diterima adalah invasi langsung dari basil tuberkel melalui inhalasi. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa sebanyak 40,6% pasien dengan laringitis

tuberkulosis memiliki paru yang normal.

- Laringitis Tuberkulosis Sekunder

Laringitis tuberkulosis sekunder terjadi jika ditemukan infeksi laring akibat Mycobacterium

tuberculosa yang disertai adanya keterlibatan paru. Laringitis tuberkulosis sekunder merupakan

komplikasi dari lesi tuberkulosis paru aktif. Mekanisme penyebaran infeksi ke laring dapat

berupa penyebaran langsung di sepanjang saluran pernapasan dari infeksi paru primer berupa

sputum yang mengandung kuman maupun penyebaran melalui sistem darah ataupun limfatik.

- Penyebaran Lewat Sputum (Bronkogen)

Penyebaran infeksi basil tuberkel ke laring melalui mekanisme bronkogenik merupakan

teori yang lazim dipahami. Adanya bronkogen dalam hal ini, sputum yang mengandung bakteri

M. tuberculosis mendasari patogenesis terjadinya laringitis tuberkulosis. Terjadinya laringitis

tuberkulosis dapat disebabkan oleh tersangkutnya sputum yang mengandung basil tuberkulosis di

laring, terutama pada struktur posterior laring termasuk aritenoid, ruang interaritenoid, pita suara

bagian posterior dan permukaan epiglotis yang menghadap ke laring.

Antigen dari basil TB yang berada di laring dicerna sel dendritik lalu dibawa ke kelenjar

limfe regional dan mempresentasikan antigen M. Tuberculosis ke sel Th1. Th1 kemudian

berproliferasi dan dapat kembali ke tempat awal infeksi. Restimulasi oleh sel penyaji setempat

menghasilkan produksi IFN g dan mengaktifasi makrofag. Bila eliminasi mikroorganisme ini

gagal akan berlanjut pada inflamasi kronik terjadi dimana patogen persisten di dalam tubuh,

maka terjadi pengalihan respon imun berupa reaksi hipersensitifitas tipe lambat membentuk

granuloma. Setelah kontak awal dengan antigen, sel Th disensitisasi, berproliferasi dan

berdiferensiasi menjadi sel DTH (delayed type hypersensitivity) dimana pengerahan makrofag

yang berkelanjutan akan membentuk sel-sel epitloid berupa sel datia dalam granuloma. Tuberkel

yang avaskular berisikan daerah perkijuan di tengah dikelilingi oleh sel epiteloid dan di bagian

perifer oleh sel-sel mononukleus. Kemudian tuberkel-tuberkel ini bersatu membentuk nodul.

Karena letaknya di subepitel, epitel yang melampisinya mungkin hilang dan sering terjadi

ulserasi dengan infeksi sekunder.

Proses ini pertama kali cenderung akan mengenai prosesus vokalis dan

epiglotis. Adanya tuberkel mungkin akan merangsang terjadinya hiperplasia epitel dan jaringan

fibrosis subepitel. Hal ini mungkin bermanifestasi pada daerah interaritenoid berupa penebalan

yang menyerupai pakiderma. Prosesus vokalis mungkin di tutupi oleh nodul yang menyerupai

morbili. Hal ini merupakan manifestasi dari proses perbaikan karena hanya ditemukan sedikit

perkijuan pada lesi. Edema jelas pada keadaan lebih lanjut dan mungkin terjadi sebagai akibat

obstruksi jaringan limfe oleh granuloma. Edema dapat timbul di fossa interaritenoid, kemudian

ke aritenoid, plika vokalis, plika ventrikularis, epiglottis serta terakhir ialah subglotik. Epiglotis

dan jaringan ikat di atas aritenoid merupakan tempat yang paling tampak edema. Penyembuhan

tuberkulosis laring disertai oleh pembentukan kapsul jaringan fibrosa dan jaringan menggantikan

tuberkel.

- Penyebaran Melalui Limfohematogen

Selain mekanisme bronkogenik, penyebaran M. tuberculosis pada laring dapat juga melalui

sistem limfohematogen. Penyebaran melalui sistem limfohematogen biasanya mengenai laring

anterior dan epiglotis.

14. Probst, Rudolf, Gerhard Grevers, Heinrich Iro. Basic Otorhinolaryngology : Infectious

Disease of Larynx and Trachea. New York: Thieme; 2006. Hal 354-361

15. Keyvan Kiakojuri, Mohammad Reza Hasanjani Roushan. Laryngeal tuberculosis without

pulmonary involvement. Caspian J Intern Med 3(1): Winter 2012: 3(1): 397-399.

http://www.sid.ir/en/vewssid/j_pdf/1010920120910.pdf

16. Mehndirattan, Anil, Pravin Bhatn, Lamartine D’Costa. Primary tuberculosis of Larynx.

Ind J tub 1997. 44.211. Didapat dari: http://lrsitbrd.nic.in/IJTB/Year%201997/Octuber

%201997/OCT1997%20J.pdf

17. Shin JE, Nam SY, Yoo SJ, Kim SY. Changing trends in clinical manifestations of

laryngeal tuberculosis. Laryngoscope 2000; 110: 1950-1953s.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-200011000-00034/pdf

18. Baratawijdaja KG. Imunologi Dasar Edisi 7. Balai penerbit FK UI. Jakarta. 2006; h. 145,

170-173.

2.6. Gambaran Klinis

Secara klinis, laringitis tuberkulosis terdiri dari 4 stadium, yaitu:

1. Stadium infiltrasi

Yang pertama-tama mengalami pembengkakan dan hiperemis adalah mukosa laring

bagian posterior. Kadang-kadang pita suara terkena juga. Pada stadium ini mukosa laring

berwarna pucat. Kemudian di daerah submukosa terbentuk tuberkel, sehingga mukosa tidak

rata, tampak bintik-bintik yang berwarna kebiruan. Tuberkel ini makin membesar, serta

beberapa tuberkel yang berdekatan bersatu, sehingga mukosa di atasnya meregang. Pada

suatu saat, karena sangat meregang, maka akan pecah dan timbul ulkus.

2. Stadium ulserasi

Ulkus yang timbul pada akhir stadium infiltrasi membesar. Ulkus ini dangkal,

dasarnya ditutupi oleh perkijuan, serta sangat dirasakan yeri oleh pasien.

3. Stadium perikondritis

Ulkus makin dalam, sehingga mengenai kartilago laring, dan yang paling sering

terkena ialah kartilago aritenoid dan epiglotis. Dengan demikian terjadi kerusakan tulang

rawan, sehingga terbentuk nanah yang berbau, proses ini akan berlanjut dan terbentuk

sekuester (squester). Pada stadium ini keadaan umum pasien sangat buruk dan dapat

meninggal dunia. Bila pasien dapat bertahan maka proses penyakit berlanjut dan masuk

dalam stadium terakhir yaitu stadium fibrotuberkulosis.

4. Stadium fibrotuberkulosis

Pada stadium ini terbentuk fibrotuberkulosis pada dinding posterior, piata suara dan

subglotik.

2. Soepardi AE, Iskandar N, dkk. Kelainan Laring. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan

Telinga, Hidung Tenggorok Kepala & Leher. Ed 6. Jakarta: Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia.

2.7. Diagnosis

2.7.1. Anamnesa

Tergantung pada stadiumnya, disamping itu terdapat gejala sebagai berikut:

- Rasa kering, panas dan tertekan di daerah laring.

- Suara parau berlangsung berminggu-minggu, sedangkan pada stadium lanjut dapat timbul

afoni.

- Hemoptisis

- Nyeri waktu menelan yang lebih hebat bila dibandingkan dengan nyeri karena radang

lainnya, merupakan tanda yang khas.

- Keadaan umum buruk

- Pada pemeriksaan paru (secara klinis dan radiologik) terdapat proses aktif (biasanya pada

stadium eksudatif atau pada pembentukan kaverne)

2. Soepardi AE, Iskandar N, dkk. Kelainan Laring. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan

Telinga, Hidung Tenggorok Kepala & Leher. Ed 6. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia.

2.7.2. Pemeriksaan Fisik

2.7.3. Pemeriksaan Penunjang

Tuberkulosis laring harus dibedakan dari kanker dan penyakit granulomatosis lain yang

mirip secara klinis. Diagnosis tergantung dari ditemukannya basil tahan asam pada dahak pasien,

bilasan lambung atau bahan biopsi. Riwayat penyakit dan penemuan klinis mengingatkan dan

merupakan indikasi untuk pemeriksaan sputum dan bahan bilasan lambung dengan pewarnaan

Ziehl Neelsen. Pada beberapa pasien, kuman ini mungkin sedikit sekali dan harus diulangi

beberapa kali. Bahan dapat ditingkatkan dengan mencampurkan Clorox dan dilakukan

pemusingan untuk mengumpulkan kuman tersebut. Kultur pada media Dubos dan inokulasi pada

marmut perlu dilakukan pada kasus yang dicurigai, jika basil tahan asam tidak ditemukan pada

dahak. Bilasan lambung sering menolong dalam menemukan apusan posited daripada dahak.

Foto Rontgen toraks hampir selalu memperlihatkan kelainan dan harus dilakukan sejak

mula pada kasus yang dicurigai untuk menghindarkan penularan yang tidak perlu pada petugas.

Laringoskopi langsung dan biopsi harus dilakukan pada semua kasus untuk menegakkan

diagnosis tuberculosis dan untuk menyingkirkan ada tidaknya karsinoma atau penyakit lain.

Karsinoma terjadi cukup sering berkaitan dengan tuberculosis paru dan adakalanya dengan

tuberculosis laring. Oleh karena itu, kehadirannya tidak dapat disingkirkan dengan menemukan

foto toraks yang abnormal dan dahak yang mengandung basil tahan asam saja. Beberapa pasien

mungkin mempunyai dahak sedikit sekali dan foto toraks cukup normal, dan pemeriksaan bahan

biopsi dengan pewarnaan khusus mungkin perlu untuk menemukan basil tuberkulosa.

Diagnosis dapat ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

1. Anamnesa

Pada anamnesa dapat ditanyakan:

- Kapan pertama kali timbul serta faktor yang memicu dan mengurangi gejala.

- Riwayat pekerjaan, termasuk adanya kontak dengan bahan yang dapat memicu timbulnya

laringitis seperti debu, asap.

- Penggunaan suara berlebih.

- Penggunaan obat-obatan seperti diuretik, antihipertensi, antihistamin yang dapat

menimbulkan kekeringan pada mukosa dan lesi pada mukosa.

- Riwayat merokok.

- Riwayat makan.

- Suara parau atau disfonia.

- Batuk kronis terutama pada malam hari.

- Stridor karena adanya laringospasme bila sekret terdapat disekitar pita suara.

- Disfagia dan otalgia

16. Mehndirattan, Anil, Pravin Bhatn, Lamartine D’Costa. Primary tuberculosis of Larynx. Ind J

tub 1997. 44.211. Didapat dari:

http://lrsitbrd.nic.in/IJTB/Year%201997/Octuber%201997/OCT1997%20J.pdf

2. Gejala dan Pemeriksaan fisik

Pada pemeriksaan fisik, tampak sakit berat, demam, terdapat stridor inspirasi, sianosis,

sesak nafas yang ditandai dengan nafas cuping hidung dan/atau retraksi dinding dada, frekuensi

nafas dapat meningkat, dan adanya takikardi yang tidak sesuai dengan peningkatan suhu badan

merupakan tanda hipoksia.

3. Laboratorium

- Pemeriksaan Bakteriologik

Bahan pemeriksaan Pemeriksaan bakteriologik untuk menemukan kuman

tuberkulosis mempunyai arti yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis. Bahan

untuk pemeriksaan bakteriologik ini dapat berasal dari dahak, cairan pleura, liquor

cerebrospinal, bilasan bronkus, bilasan lambung, kurasan bronkoalveolar

(bronchoalveolar lavage/BAL), urin, faeces dan jaringan biopsi (termasuk biopsi jarum

halus/BJH).

Cara pengumpulan dan pengiriman bahan Cara pengambilan dahak 3 kali (SPS):

- Sewaktu / spot (dahak sewaktu saat kunjungan)

- Pagi (keesokan harinya)

- Sewaktu / spot (pada saat mengantarkan dahak pagi) atau setiap pagi 3 hari berturut-turut.

- Kultur kuman

Peran biakan dan identifikasi M.tuberkulosis pada penanggulangan TB khususnya

untuk mengetahui apakah pasien yang bersangkutan masih peka terhadap OAT yang

digunakan.

4. Laringoskopi direk atau indirek

Pemeriksaan dengan laringoskop direk atau indirek dapat membantu menegakkan diagnosis.

Dari pemeriksaan ini plika vokalis berwarna merah dan tampak edema terutama di bagian atas

dan bawah glotis.

Laringitis Tuberkulosis

5. Foto toraks

Untuk melihat apabila terdapat pembengkakan dan adanya gambaran tuberkulosis paru. CT

scanning dan MRI juga dapat digunakan dan memberikan hasil yang lebih baik. Gambaran

radiologik yang dicurigai sebagai lesi TB aktif :

- Bayangan berawan / nodular di segmen apikal dan posterior lobus atas paru dan segmen

superior lobus bawah.

- Kavitas, terutama lebih dari satu, dikelilingi oleh bayangan opak berawan atau nodular.

Foto Toraks Tuberkulosis Paru

6. Pemeriksaan patologi anatomi

Pada gambaran makroskopi tampak permukaan selaput lendir kering dan berbenjol-

benjol sedangkan pada mikroskopik terdapat epitel permukaan menebal dan opaque,

pembentukan granuloma, sel besar Langhans, serbukan sel radang menahun pada lapisan

submukosa.

2.8. Diagnosa Banding

1. Laringitis leutika

Laringitis leutika seringkali memberikan gejala yang sama dengan laringitis

tuberkulosis. Akan tetapi, radang menahun ini jarang ditemukan. Laringitis leutika terjadi

pada stadium tersier dari sifilis, yaitu stadium pembentukan guma. Apabila guma pecah,

maka timbul ulkus. Ulkus ini mempunyai sifat yang khas, yaitu sangat dalam, bertepi dengan

dasar yang keras, berwarna merah tua serta mengeluarkan eksudat yang berwarna

kekuningan. Ulkus tidak menyebabkan nyeri dan menjalar sangat cepat, sehingga bila tidak

terbentuk proses ini akan menjadi perikondritis.1,2,4,5,6

2. Karsinoma laring

Karsinoma laring memberikan gejala yang serupa dengan laringitis tuberkulosa.

Serak adalah gejala utama karsinoma laring, namun hubungan antara serak dengan tumor

laring tergantung pada letak tumor. Untuk diagnosis pasti sebaiknya dilakukan pemeriksaan

patologi anatomi.1,2

1. Ballenger John. Penyakit Granulomatosa Kronik Laring. Dalam: Penyakit Telinga,

Hidung, Tenggorokan, Kepala dan Leher Jilid 1.Jakarta: Binarupa Aksara.2013

2. Soepardi AE, Iskandar N, dkk. Kelainan Laring. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan

Telinga, Hidung Tenggorok Kepala & Leher. Ed 6. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia.

3. Colman BH. Disease of the Nose Throat Ear Head and Neck, tuberculosis of the larynx. 2007

4. Hibbert J, Laryngology and Head and Neck Surgery, Atrophic Laryngitis.2004

5. Becker W. Ear, Nose and Throat Disease, Spesific Form of Chronic Laryngitis.2005

2.9. Penatalaksanaan (1)

Pengobatan pada dasarnya ditujukan terhadap penyakit parunya. Obat-obat anti

tuberkulosis seperti isoniazid yang dikombinasikan dengan rifampisin atau etambutol paling

sering digunakan untuk mencegah timbulnya kuman yang resisten. Kombinasi yang berisikan

isoniazid paling bermanfaat dan obat ini biasanya digunakan dengan rifampisin atau etambutol

untuk terapi permulaan pada kebanyakan kasus paru. Ketiga jenis obat digunakan pada penyakit

yang sangat lanjut, pada saa pembedahan atau bila terdapat kuman yang resisten. Pasien dengan

penyakit laring biasanya menderita penyakit paru lanjut, sehingga perlu diberikan terapi ketiga

obat sekaligus. Dosis yang biasa diberikan ialah isoniazid 300-400 mg/hari, rifampisin 10

mg/kgBB/hari dan etambutol 15-25 mg/kgBB/hari. Obat-obat ini diberikan sekurang-kurangnya

selama enam bulan setelah dahak dan bilasan lambung tidak mengandung basil tahan asam lagi.

Respon penyakit laring terhadap pengobatan biasanya cepat. Jika ada rasa nyeri, biasanya

akan menghilang dalam beberapa hari dan ulkus akan smebuh dalam beberapa minggu. Istirahat

suara total harus dipertahankan selama fase aktif penyakit laring.

1. Ballenger John. Penyakit Granulomatosa Kronik Laring. Dalam: Penyakit Telinga,

Hidung, Tenggorokan, Kepala dan Leher Jilid 1.Jakarta: Binarupa Aksara.2013

Penatalaksanaan10,11

- Terapi non medikamentosa

- Mengistirahatkan pita suara dengan cara pasien tidak banyak berbicara.

- Menghindari iritan yang memicu nyeri tenggorokan atau batuk misalnya goreng-

gorengan, makanan pedas.

- Konsumsi cairan yang banyak.

- Berhenti merokok dan konsumsi alkohol.

- Terapi medikamentosa : Obat antituberkulosis (OAT)

Obat yang digunakan untuk TBC digolongkan atas dua kelompok yaitu:

Obat sekunder:

- Exionamid

- Paraaminosalisilat

- Sikloserin

- Amikasin

- Kapreomisin

- Kanamisin

- Operatif

Tindakan operatif dilakukan dengan tujuan untuk pengangkatan

sekuester. Trakeostomi diindikasikan bila terjadi obstruksi laring.

- Trakeostomi

Trakeostomi adalah tindakan membuat lubang pada dinding depan/anterior trakea untuk

bernafas. Trakeostomi dilakukan atas indikasi, berikut:

- Mengatasi obstruksi laring

- Mengurangi ruang rugi (dead air space) di saluran napas bagian atas seperti daerah

rongga mulut, sekitar lidah, dan faring.

- Mempermudah penghisapan secret dari bronkus pada pasien yang tidak dapat

mengeluarkan secret secara fisiologik.

- Untuk memasang respirator (alat bantu pernapasan).

- Untuk menambil benda asing dari subglotik, apabila tidak mempunyai fasilitas

bronkoskopi.

Trakeostomi pada kasus laringitis tuberkulosis dilakukan atas indikasi yaitu jika terjadi

obstruksi laring dan mengurangi ruang rugi di saluran napas bagian atas seperti daerah

rongga mulut, sekitar lidah, dan faring.

10. Yvette E Smulders, dkk. Laryngeal tuberculosis presenting as a supraglottic carcinoma: a

case report and review of the literature. Smulders et al; licensee BioMed Central Ltd. 2009

[Diakses tanggal 28 April 2012]. Didapatkan dari:

http://www.jmedicalcasereports.com/content/3/1/9288

11. Gupta, Summer K, Gregory N. Postma, Jamie A. Koufman. Laryngitis. Dalam: Bailey,

Byron, Johnson, Jonas T. editor. Head & Neck Surgery – Otolaryngology, edisi ke-4.

Newlands: Lippincott William & Wilkins; 2006.Hal 831-832.

2.10. Komplikasi

Pada laringitis akibat peradangan yang terjadi dari daerah lain maka dapat terjadi

inflamasi yang progresif dan dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas ini dapat

disertai stridor baik pada periode inspirasi, ekspirasi atau keduanya. Pada laringitis tuberkulosis

dapat terjadi sekuele, di antaranya stenosis glotis posterior, stenosis subglotis, paralisis plika

vokalis, dan persisten disfonia.

Soepardi AE, Iskandar N, dkk. Kelainan Laring. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga,

Hidung Tenggorok Kepala & Leher. Ed 6. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

2.11. Pencegahan

2.12. Prognosis

Tergantung pada keadaan sosial ekonomi pasien, kebiasaan hidup sehat serta ketekunan

berobat. Bila diagnosa dapat ditegakkan pada stadium dini maka prognosisnya baik.

Soepardi AE, Iskandar N, dkk. Kelainan Laring. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga,

Hidung Tenggorok Kepala & Leher. Ed 6. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Banyak penyakit infeksi pada laring yang dapat berakibat sumbatan pada jalur pernafasan, maka

dari itu penyakit-penyakit ini harus cepat terdiagnosa dengan cara melakukan pemeriksaan-

pemeriksaan yang tepat, termasuk pemeriksaan penunjang dan laboratorium untuk mencegah

komplikasi- komplikasi dari sumbatan tersebut termasuk kematian.

Manifestasi klinis laringitis sangat tergantung pada beberapa faktor seperti sebabnya,

besarnya edema jaringan, regio laring yang terlibat secara primer dan usia pasien. Pasien

biasanya datang dengan berbagai macam keluhan seperti rasa tidak nyaman pada tenggorok,

batuk, perubahan kualitas suara, disfagia, odinofagia, batuk, kesulitan bernafas dan juga stridor.

Diagnosa laringitis kronis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan

pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan diberikan sesuai dengan etiologi yang mendasari.

Biasanya disebabkan oleh iritasi asap rokok, sehingga pasien diminta untuk berhenti merokok

dan menghindari asap rokok disekitarnya.

Prognosis dapat ditentukan berdasarkan stadium atau keparahan penyakit, diagnosa dini,

dan tepatnya penatalaksanaan.

3.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA