The Double-figure Images in the Wall-paintings of Donggar Caves, Mnga’...

Transcript of The Double-figure Images in the Wall-paintings of Donggar Caves, Mnga’...

考古与文物 2007年第 6期

东嘎石窟壁画双身图像辨识

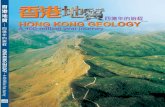

图一 东嘎 1号窟西壁左侧曼荼罗

杨清凡 (四川大学历史文化学院考古学系 博士 )

20世纪 90年代以来 , 我国考古工作者在西

藏西部地区调查发现了一批佛教石窟寺遗存 , 其

中以东嘎 -皮央石窟群规模最大 , 窟中保存有大

量精美壁画 , 属于密教题材的曼荼罗是其中一种

重要类型。在东嘎第一地点 I区 1号窟、2号窟

的曼荼罗壁画中 , 出现了许多男女尊共处一龛

(此指壁画中的龛形区域 ) 的双身图像 , 此前的

研究对这类图像关注不多 , 本文拟对此做一些初

步分析。

一、东嘎石窟壁画曼荼罗概况及研究简介

东嘎 -皮央石窟位于托林寺 (扎达县境内 )

以北约 40公里处 , 其中东嘎石窟群大体上可分

为两个地点 , 第一地点位于今东嘎村的北面断崖

上 , 石窟的分布由西向东可分 III区 , I区第 1、

2号窟都是较大型的礼佛窟。1号窟平面形制为

方形窟 , 单室 , 进深、面阔均为 6165米 , 顶部

式样为典型的 “斗四套斗形 ”, 通高 5164 米 ,

窟内壁面上绘制不同内容的曼荼罗。2号窟也是

单室方形窟 , 进深、面阔均为 713 米 , 通高

5151米 , 顶部为一多重同心圆形套顶 , 整个顶

部实际就是一个曼荼罗①。

目前关于东嘎石窟中曼荼罗图像的整理和研

究 , 主要有这批资料的发现和公布者之一霍巍先

生② , 以及赫尔穆特 · F 诺伊曼 ( Helmut F.

Neumann)。东嘎第一地点 I区 1号窟内四壁共

绘 7铺曼荼罗 (南壁窟门两侧各一铺 , 西壁、

北壁各二铺 , 东壁一铺 ) , 部分壁画主尊已无法

辨认 , 目前已辨明的只有两铺 , 即东壁 “法界

语自在文殊曼荼罗 ”, 西壁两铺曼荼罗中右侧者

为以大日如来为主尊的五佛曼荼罗。2号窟窟顶

壁画据研究可能也是以文殊为中心的 “法界语

自在文殊曼荼罗 ”。这些曼荼罗外围的尊像一般

都被安置在一种佛龛形小框中 , 笔者注意到有一

些为同一龛绘有两尊像 , 即男尊和女尊共处一

龛 , 在 2号窟窟顶曼荼罗的第四重图像中有一部

分 ; 1号窟中这类图像基本分布在西壁左侧曼荼

罗的四隅 , 23龛小像中约 19龛为此类 , 本文使

用的图像主要即来自后者 (图一 ) ③。

曼荼罗图像基本都是严格遵照仪轨绘制的 ,

因此曼荼罗中各神尊格的认定与该曼荼罗图像性

质、类型的确定密切相关 , 然而 , 藏文经典中关

·58·

于曼荼罗的资料迄今未得到系统整理 , 由此带来

对藏传佛教曼荼罗图像研究的诸多困难。关于 1

号窟西壁两铺曼荼罗壁画 , 前引霍巍文分析其

“诸尊的构图方式则为典型的金刚界曼荼罗式

样 ”, 内坛城之内圈以金刚杵为界道划分为九格

(“九宫格 ”构图 ) , 居中一格皆为身色呈白色的

四面二臂智拳印大日如来 , 西壁右侧曼荼罗中 ,

大日如来的四方为东方阿閦如来、南方宝生如

来、西方阿弥陀如来、北方不空成就如来 , 及东

南西北方四亲近共十六大菩萨、内四维四供养

女 ; 内坛城外圈为四方贤劫十六尊、外四维四供

养女 , 四门之内绘四摄卫。关于西壁左侧曼荼

罗 , 文中描述 “五佛配置方式相同 , 但作忿怒

相 ”。霍巍先生的分析为此曼荼罗图像的性质明

确了范围。为了比定西壁左侧曼荼罗外金刚墙之

外四周诸尊的尊格 , 笔者查阅佛教经典及图像 ,

通过文、图的比对 , 认为西壁左侧曼荼罗应该是

金刚界九会曼荼罗中的降三世会大曼荼罗 , 此曼

荼罗金刚环之外四角的小像基本应该为分布在金

刚界曼荼罗外金刚院的二十一天④。

二、汉藏佛教图像中的二十一天及天后

在密教的发展过程中 , 逐渐吸收印度教及其

他地方宗教中的神灵 , 作为密教中的各方各界守

护神 , 称为 “护世诸天 ”, 简称 “世天 ”, 其中

被奉为主众总摄各界一切诸天鬼神者 , 常见的有

所谓八方天、十二天、二十天、二十一天几种。

八方天指东方帝释天 ( Indra)、东南火天 (Ag2ni)、南方焰摩天 ( Yama)、西南罗刹天 (Nairi2ti /Nairrti)、西方水天 ( Varuna )、西北风天

(Vayu)、北方毗沙门天 (Vaisravana /Kubera )、

东北伊舍那天 ( Isana, 又作大自在天 /摩醢首罗

天 ) ; 又有上方梵天 ( B rahma )、下方地天

( Prthivi)、日天 ( Surya, Aditya)、月天 ( Can2dra) , 则为十二天。在金刚界曼荼罗外金刚院中

各天的方位与上述有所不同。在金刚界曼荼罗九

会中 , 第一根本成身会、第二三昧耶会、第三微

细会、第四大供养会、第八降三世会、第九降三

世三昧耶会 , 此六会外金刚部院则通常布列二十

天。二十天之名 , 各经轨所载不一。此外 , 《大

教王经 》卷十 (此指宋代施护译 《一切如来真

实摄大乘现证三昧大教王经 》, 三十卷 , 卷十即

“降三世曼拏羅广大仪轨分第六之二 ”) 增列大

自在天 , 而成二十一天 ; 二十一天各有其后 , 称

二十一天后⑤。

东嘎 1号窟西壁左侧曼荼罗壁画中 , 在外圈

金刚环之外四隅共绘 23龛小像 (左下角 6, 左

上角 6, 右上角 6, 右下角 5) , 其中 4龛不是双

身 ; 大部分小龛像都没能找到细部图片 , 尊像旁

的藏文题名以及某些尊像的特征还无法辨明 , 因

此目前对这 23龛尊像尚难一一详述名号、身形

特征。但将此铺曼荼罗与西藏俄尔寺曼荼罗图集

中 “降三世大曼荼罗 ”⑥、施护译 《大教王经 》

卷十 “降三世曼拏罗广大仪轨分 ”经文内容进

行对比 , 发现三者基本还是能对应的。兹将后二

者中二十一天及天后之名列表如表一。

虽然藏传佛教诸尊的图像与汉传佛教图像有

很多不同 (图像谱系、艺术表现形式 ) , 但主要

尊神的基本特征应有共通性 , 因为这些最基本的

特征实际是有关该神的宗教思想、仪轨的外化体

现。在对藏文佛教典籍解读存在困难的情况下 ,

某些汉文经典的记载可以借鉴 , 尤其北宋初期 ,

即 10世纪末、11世纪初来华印度僧人法天、天

息灾、施护等所译密教经典 , 其传播的密教主要

属于当时印度孟加拉、奥利萨地区波罗王朝兴起

的无上瑜伽密 , 在时间以及来源上都与西藏佛教

后弘期、尤其在西藏西部一带 “上路弘传 ”引

进的印度密教相当。关于护世诸天的图像特征 ,

主要可见于 《十二天供仪轨 》 ( 《大正藏 》第二

十一冊 No11298)、《大方广菩萨藏文殊师利根本

仪轨经 》卷第五 “菩萨变化仪轨品第二之二 ”

(天息灾译 , 《大正藏 》第二十册 No11191。以

下简称 《菩萨变化仪轨品 》)、《金刚顶瑜伽护摩

仪轨 》 (唐 ·不空译 , 《大正藏 》第十八册 ) 等

经典的记述 , 以及后人对各经典有关部分的辑

录 , 如 《成菩提集 》 (七卷 , 永范类聚 , 滋贺叡

山文库净土院藏本。《大正藏 ·图像部 》第八

册 ) ; 其传世的图像 , 于 《大正藏 ·图像部 》各

册中收录有 《十天形像 》 (一卷 , 京都醍醐寺藏

本。《大正藏 ·图像部 》第七册 )、《十二天形

像 》 (一卷 , 京都高山寺藏本。《大正藏 ·图像

部 》第七册 )、《诸尊图像集 》 (二卷 , 神奈川金

泽文库藏本。《大正藏 ·图像部 》第十二册 ) ,

·68·

表一 二十一天及天后对照表

《大教王经 》卷十 西藏俄尔寺降三世大曼荼罗

诸天众 后众 后众又号 二十一天 二十一天后

三界主众

大自在天 乌摩天后 忿怒金刚火

那罗延天 银色天后 金刚金色

童子天 沙瑟恥后 金刚童女

梵天 梵天后 金刚寂静

帝释天 帝释后 金刚拳

东

方

D rag po大自在天 U ma乌玛

Khyab vjug遍入天 /毗瑟纽天 /那罗延天

gSer ldan遍入天后 (意为“具金色者 ”)

gZhon nu 童子天 /俱摩罗天(红 )

D rag ldan ma

shangs pa梵天 (黄 ) Tshangs ma梵天后

dBang po帝释天 dBang mo帝释天后

飞行天众

甘露军荼利 甘露母 金刚甘露

月天 嚕呬尼母 金刚光

大胜杖 持杖母 金刚大仗

冰誐罗 惹多訶哩尼母 金刚宝带

南

方

Nyi ma日天 (红 ) M i vchi ma

Zla ba月天 (白 ) Ro hi nī噜尼母

sPen pa土曜 (蓝 ) dByug vdzin ma持杖母

M ig dmar火曜 (红 ) sKye ba ’phrog ma

虚空行天众

地居天众

末度末多 摩哩尼母 金刚隐沒

作甘露 吞伏母 金刚吞伏

最胜 嚩舍那母 金刚自在

持胜 那囉爹母 金刚爱

守藏天 寂静母 金刚女使

风天 风母 速疾金刚

火天 火母 炽盛金刚

俱尾囉天 俱尾梨母 金刚利

方

Myos pa (白 ) gSod ma

sB rang rtsir byed pa 作甘露(绿 )

Za ba mo意为“吞伏母 ”

rGyal ba最胜 (红 ) dGo ba ma

rGyal ba byed pa持胜 dGav ba mo金刚爱

Sa la spyod pavi mdzod守藏天(黄 )

Zhi ba ma意为“寂静母 ”

R lung风天 (蓝 ) Rang ma

Me火天 (红 ) vBar ba ma意为“炽焰母 ”

Lus ngan毗沙门天 /拘毗罗毗沙门 (蓝 )

Lus ngan ma毗沙门天妃 /吉祥天女

水居天众

嚩囉贺 嚩囉曳 金刚口

焰摩天 左扪尼 金刚迦梨

必哩 体 尾祖梨葛 (号金刚 频 那夜迦 )

親那那娑 金刚布单那

水天 水母 金刚摩葛哩

北

方

Sa vog phag 地神 /乘猪车者(蓝 )

Phag mo金刚亥母

gShin rje阎摩天 (蓝 ) Kālī金刚迦梨

Tshogs bdag象鼻天 /毗那夜迦天 (白 )

sNa chang ma

Chu lha水天 (白 ) Chu lha mo水天后

图表说明 : 俄尔寺曼荼罗图集中 , 各曼荼罗诸尊名录均为藏文的拉丁转写 , 本表所列 “降三世大曼荼罗 ” (1037

- DE ITY TRA ILOKYAV IJAYA MANDALA) 中外院 21天及其后妃名号、身色 , 除原图集中的藏文转写外 , 又附上在藏

汉词典中所能查到的大部分汉文名号 , 以便对照 ; 原书诸尊名号拉丁转写中代表藏文字母 “va”的 “’”, 此表中都

改用较为明了的 “va”; 诸尊顺序按该图中东、南、西、北方向顺时针依次排列。

及现图曼荼罗中的诸天形象等。藏文 《大藏经 》

中的资料因各方面原因暂无法运用 , 其他藏文文

献及图像相关资料有 《三百佛像集 》 (其中录有

帝释天、大梵天、地母神、火天、风天、水

天 ) , 《金刚怖畏初级道金像 》⑦ (其中录有帝释

天、梵天、月天、日天、阎魔天、水天、地神天

女、聚主天、火天、风天、大自在天、罗刹

天 ) ,《藏传佛教神明大全 》中“世间神 ”部

·78·

图二 东嘎 1号窟西壁左侧曼荼罗左下角的中排和下排龛

(编者注 : 下排图像不全 , 原文如此 )

分⑧等。以上各种文献及图像中反映的诸天形象

细节上互有差异 , 在此不一一辨正 , 仅就东嘎 1

号窟西壁左侧降三世大曼荼罗中笔者所能找到的

较清晰的几尊图像进行分析。

三、东嘎曼荼罗中部分双身图像名号的辨识

此曼荼罗周围的 23龛尊像没有按照常见的

构图方式在外金刚院四方排列形成一圈 , 而是分

布在外金刚环之外的四隅 , 也略不合二十一天之

数。这种外坛城尊像数目的略有增减 , 以及图像

布局的变化 , 或者正如霍巍先生所分析 , 可能是

当时画家因为壁面空间布局而采取的变通手法 ,

也有可能反映的是时间或地域的差别。其左下角

的 6龛 (图二、图三、图四 ) 分为三排 (下排

3, 中排 2, 上排 1) , 笔者初步分析应分别是 :

遍入天与其天后、俱摩罗天与其天后、梵天与梵

天后 (下排 3龛 , 自右向左 ) ; 帝释天与帝释天

后、日天与日天后 (中排 2龛 , 自右向左 ) ; 月

天与月天后 (上排 )。右下角 5龛也分三排 (图

5, 下排 3, 中排 1, 上排 1) , 其中大概可辨别

的有大自在天与天后 (下排左 1)、水天 (下排

左 2)、水天后 (下排左 3) , 可确认尊格的有双

身毗那夜迦天 (中排 )。

遍入天与其天后 (图二下排右 1) 此龛图像

不清晰 , 大略可辨认出两尊身色均为白色 , 男尊

一面四臂 , 手中持物不清 , 头戴宝冠、束瓶状高

髻 , 红色头光 ; 女尊坐于男尊身体左侧。乘骑不

明 , 推测应同其他各龛尊神坐于动物背上。从此

龛在该曼荼罗中的方位及与附近各龛的关系看 ,

推测应为遍入天 (梵 Narayana /V isnu, 藏 Khyab

vjug, 又称那罗延天、毗纽天 ) 与其天后。

俱摩罗天与其天后 (图二下排右 2) 男尊红

色 , 裸上身 , 六面 (两层 , 每层三头 ) 四臂 ,

有头光 ; 右上臂执枪 , 主二臂屈于胸前 , 手印或

持法器不明 , 左上臂搂住左侧女尊。女尊身为肉

色 , 佩发饰、项链、钏镯 , 胸部丰满 , 坐在男尊

左侧大腿上 , 双腿下垂 , 伸右臂搂住男尊 , 左臂

屈至身前 , 持物不清。两尊共坐一蓝身白翎的孔

雀背上。俱摩罗 (梵 Kumara, 藏 gZhon nu) , 意

译为童子。又作鸠摩罗天、鸠摩罗伽天、拘摩罗

天 , 护世二十天之一 , 因颜如童子而得名。其形

像有几种 , 最典型的为红色 , 六面。据 《菩萨

变化仪轨品 》,此尊形像为“次有童子天形如童

·88·

图三 日天与日天后

图四 月天与月天后

子。乘于孔雀手执枪六个头面面色红。着黄衣天

仙衣。左手执铃红幡 ”⑨。《藏传佛教神明大全 》

中六面童子 (八大天之一 , gzhon nu gdong drug)

为 “肤色红 , 六面二臂 , 右手执金刚 , 左手搂

住与己相似的妃子 ”。东嘎的此龛男尊特征基本

与之相符 , 且位于该曼荼罗的左下角 /东方 , 应

该就是俱摩罗天与其天后。

梵天与梵天后 (图二下排左 1) 男、女尊均

为白色 , 男尊有头光 , 三面 (中间一主面、左

右各一侧面 ) 四臂 , 顶束髻、余发披两肩 , 戴

项链、钏镯 ; 主二臂当胸合掌 , 右臂上举 (持

物或手印不明 ) , 左臂下垂 , 腿左伸右屈坐一白

色鸟背上。女尊位于男尊身左 , 着蓝褐相间横纹

紧身衣 , 乳房突出于领口之外 , 两手似当胸合

十 , 左腿斜竖 , 身体微转侧向男尊 , 也坐在一白

色禽鸟背上。此男尊的图像特征接近梵天。梵天

(梵 B rahma, 藏 Tshangs pa) , 意译清净、离欲 ,

原为印度教三大神之一。梵天后 (梵 B rahm i,

藏 Tshangs ma) , 梵天离欲清净 , 应无后妃 , 于

密教中称妃 , 寓意指梵天女性之德。关于梵天 ,

《菩萨变化仪轨品 》载 “具四头而著白天衣。偏

袒右肩以白线络腋。身貌金色髻戴金冠。左右两

手俱持瓶杖 ”。传世图像中梵天的形象略有差

别 : (1) 四面 (下 3上 1) 四臂 , 身肉色 , 乘三

鹅 (《十天形像 》)。 (2) 三面 (并排 ) (《诸尊

图像集 》) ; 藏传佛教图像中 , 梵天也有三面戴

宝冠的 �λυ 。考古遗存中发现的梵天形象 , 在克孜

尔壁画中多处有描绘 , 不是四面四臂 , 而均为俊

美的男子形象 , 头上多挽螺髻、有时为五小髻 ,

身披白底带纹样、镶黑边或石绿袒右横巾 , 佩璎

珞等少量饰物 , 下着灰色裙裤 , 跣足 , 形象独特

鲜明 �λϖ 。东嘎 1号窟此尊像 , 以及西壁右侧曼荼

罗中类似的一尊像 , 除了有三面以外 , 其实更接

近于克孜尔壁画中的梵天 , 都挽髻袒右 , 典型的

清净修行者特征 , 尤其东嘎西壁右侧的梵天像 ,

为单尊 , 三面二臂 , 挽髻 , 身着石绿带白点花纹

的袒右长衣 , 坐于一白鹅背上 , 图像更清晰。此

像在这幅壁画中的位置 , 也与梵天居曼荼罗外院

东方相符 , 应即为梵天 , 身边的女尊为梵天后。

帝释天与帝释天后 (图二中排右 ) 男尊身

为红色 , 残存妆金痕迹 , 有头光 , 头冠有残损 ;

一面二臂 , 右臂屈身前具体不清 , 左臂从女尊左

腿下穿出 , 执一物 (金刚杵 ?) ; 右腿微竖 , 左

腿上坐女尊。女尊发饰蓝色珠宝 , 身为肉色 , 上

似着白色紧身小衣 , 下着蓝地白花裤 , 右臂搂男

尊肩 , 左臂屈至胸前 , 右腿屈、左腿搭男尊左臂

上。男、女尊共坐于一只饰珠宝的白象背上。龛

顶立一小华盖。诸天中以象为乘骑的只有帝释

天。帝释天 (梵 Îakra Devanam - indra, 藏 brgya

- sbyin /dBang - po) , 本为印度教之神因陀罗 ,

被吸纳入佛教后 , 成为三十三天之天主 , 与梵天

·98·

图五 东嘎 1号窟西壁左侧曼荼罗右下角的中排和下排龛

同为佛教之护法主神 , 镇护东方。其形像 , 《十

二天供仪轨 》记述了与帝释有关的两个标志物 ,

即乘白象、右手持三股杵 , 却没有提供帝释天自

身的形像特征。或许正是因为经轨中描述不具

体 , 导致此后图像中帝释形象有多种造型 �λω, 有

的造型取其 “天帝 ”的地位 , 呈神王造型 , 具

体则可能借用了不同地区、时期的帝王造型。东

嘎此像具有帝释天的两项最基本特征 , 即乘白

象、持金刚杵 (尽管是左手而非右手持杵 ) , 并

大致合于其东方的方位 , 故应为帝释天 , 身侧女

尊为帝释天后。

日天与日天后 (图二中排左 , 细部见图三 )

男、女尊身色均为肉色 , 男尊有白色头光、身

光 , 面部端庄俊秀 , 颈戴两圈金色项饰 , 双手当

胸合掌而坐 , 以白色长巾缠头 ; 身着三角形大翻

领白色长袍 ; 右侧伸出一茎未敷白莲。女尊依男

尊左侧而坐 , 细长发辫饰珠宝散披两肩 , 前额垂

一坠饰 , 颈戴数重项链 ; 着同样的长袍 , 上披蓝

地小红花短披肩 ; 右手抚肩 , 左手于胸前拇指、

食指相捏 ; 女尊左肩后伸出一茎已敷白莲 , 上方

略残 , 似为一白色圆轮。两尊共坐于一辆由两匹

马拉的四轮马车上 , 马车的画法为侧面表现。龛

顶立一大华盖。此龛像在这 23龛小像中保存较

好、最为精美华丽且有典型地方特色 , 尤其服饰

中的三角形大翻领长袍 , 从迄今所见的敦煌、西

藏、拉达克 (Ladakh) 等地图像遗存分析 , 可

能反映出吐蕃时期以及 11—13世纪西藏王室贵

族的服饰特征 ; 男尊以长巾缠头的方式、女尊的

发式 , 则是西藏西部壁画中的典型样式 �λξ 。此前

的研究据此判断这两尊着俗装人物为供养人 ,

11—13世纪古格王国的王室贵族夫妇 �λψ。通过对

此铺曼荼罗及四隅尊像性质的辨识 , 笔者认为这

龛尊像也应属于曼荼罗外院二十一天之一 , 而不

是供养人。由于两尊像在形像上完全符合早期古

格王与其后妃的特征 , 因此笔者一开始推测其可

能是呈神王或帝王形的帝释天 , 但随着其右侧帝

释天像的确定 , 只能从这龛像的另一特征即乘马

车着手分析。经轨记载诸天中乘骑与马有关的为

日天 (梵 aditya /Surya, 藏 Nyi ma) , 乘三马座

或五马车 , 戴宝冠、身饰璎珞 , 跏趺而坐 , 合掌

持莲花 (《成菩提集 》“日天 ”)。从日天传世图像

看 , 马的类型有三马座、五马座 , 或为三马、五

马、七马车。在古印度、中亚的传统中 , 太阳神

形象就与马车或车不可分 , 敦煌、库车壁画中也

有体现 �λζ 。在藏传佛教的图像系统中 , 日天的图

像学特征基本与汉译经轨一致 , 即一面二臂 , 单

手或双手持莲 , 莲上托日轮 (或一手持莲 , 一

手托日轮 ) , 坐七马辇车 �λ{ 。此外 , 东嘎此尊位

于曼荼罗左下角亦即南或东南方 , 方位也相符。

而且 , 不论从曼荼罗的诸尊配置以及东嘎 1号窟

其他曼荼罗的构图上看 , 出现在这个位置的都不

可能是供养人。综上分析 , 这龛像应该是日天与

日天后 , 身体左侧莲花上的白色圆

轮代表的应即日轮 , 不过 , 为何西

藏西部的艺术家们要将日天与日天

后 (而不是其他天神 ) 赋予当时古

格王室夫妇的形貌 , 或许尚值得进

一步思考。

月天与月天后 (图四 , 曼荼罗

左下角上排 ) 此龛图像简捷 , 男、

女尊身色都为白肉色 , 男尊有头光 ,

束髻 , 冠式简单 , 余发披肩 , 上身

袒 , 下着短裙 , 左臂握拳安腰侧

(或伸于女尊身后 ?) , 右手当胸执金

刚杵 , 盘膝坐一白天鹅背上。女尊

坐男尊左腿上 , 身体微侧 , 胸部丰

满 , 两手姿势不明 , 一腿下垂也坐

一白天鹅背上。两尊身上的钏环各

·09·

类饰物都仅仅勾出线条轮廓 , 坐骑白天鹅也只初

具形态 , 似乎是尚未完成的作品。二十一天中以

鹅为乘骑的有梵天和月天 , 此尊当为月天。月天

(梵 Candra, 藏 Zla ba) , 即住在月宫殿之天王 ,

为月亮之神格化。其身形据 《秘藏记 》载为白

肉色 , 持半月形、乘鹅 , 图像中所见则与日天相

应 , 同样有三鹅座、五鹅座或五鹅车等。在藏传

佛教图像系统中 , 月天的基本特征也大致相同 ,

即肤色白、一面二臂 , 左右手均执莲花 , 莲上托

月轮 , 骑天鹅 �λ| 。金刚界曼荼罗将此天安置于外

院的南方、日天之旁。东嘎此龛像除了不见莲花

月轮外 , 其余都相符 , 应即月天与月天后。

右下角 5龛像因笔者所见图片不完整及缺细

部图片 , 只能大概予以辨别 , 其中下排可能依次

为 : 大自在天与天后 (曼荼罗右下角下排左 1。

大自在天 , 又名伊舍那天、摩醯首罗天 , 梵名

Isana /Mahesvara, 藏名 dbang - phyug/D rag - po,

乘黄牛 , 左手持颅碗 , 右手持三叉戟。其天后名

乌玛 Uma, 汉文佛经中多译作乌摩天妃 ) ; 水天

(下排左 2, 见图五下左 1。水天 , 梵 Varuna,

藏 Chu - lha, 一面二臂 , 看不清头上是否有蛇

冠 , 右手执龙索 , 左手执珍宝或左拳安腰 , 此图

中乘骑为摩竭鱼 , 不同于汉译经典中所载水天乘

龟 , 位于金刚界外院北方最下端 ) ; 水天后 (下

排左 3, 见图五下左 2。此龛位于水天龛像右侧 ,

也看不清是否有蛇冠 , 但坐于一龟背上 , 面部温

婉秀丽 , 胸乳丰圆、腰肢纤细 , 下着裙 , 显然是

一女尊 , 推测应为水天后。但为何水天与水天后

不像其他各龛男女配偶神共处一龛 , 尚待分

析 )。

右下角中排为双身毗那夜迦天 (图五上

左 ) �λ} 。毗那夜迦天 (梵 V inayaka; 藏 Tshogs bd2ag, 意为 “群主 ”) , 也称大圣欢喜自在天 (梵

Maharya - nandike? vara, 略称 “欢喜天 ”) , 其

形像为象头人身 (有二臂、四臂、六臂几种 ) ,

以单尊或双身出现 (有的仅将双身毗那夜迦天

称为欢喜天 )。双身毗那夜迦天的形像特征 , 主

要见于据说是含光 (约 8世纪 ) 译 《大圣欢喜

双身毗那夜迦天形像品仪轨 》一卷。但唐宋时

期官方都禁止象鼻天双修和崇拜 , 汉地没有发现

这一时期的象鼻天图像 ; 日本传世图像中形像和

上述仪轨相同 , 即男女两尊相抱站立。东嘎壁画

此尊图像特征与上述有所不同。两尊均为肉红

色 , 身肥软 , 佩各种宝饰 , 男尊毗那夜迦天较魁

梧 , 一面 (象头 ) 四臂 , 右后臂上举执钺斧 ,

右前臂于腰际执宝棒 , 左前臂当胸执金刚杵 , 左

后臂看不清楚 , 似搭女尊左肩并执一长柄法器 ,

盘膝而坐 ; 女尊胸乳丰圆 , 腿左屈右垂依男尊左

侧而坐 , 一面二臂 , 左臂上扬持一白萝卜 , 右臂

当胸、持物不明。尤其不同的是乘骑 , 图中男女

二尊共坐于一白色动物 (四蹄足、头部似羊 )

背上 ; 此动物右侧、女尊身旁 , 有几只胖胖的小

鼠。以鼠为乘骑本是印度教中象头神迦尼沙

( Ganesa) 的特征之一 , 当象头神被纳入佛教体

系后 , 此图像特征在藏传佛教中仍得以保存 �λ∼ 。

除了以上分析的 10龛图像外 , 西壁左侧曼

荼罗中其余 13龛图像中 , 大概仅 2龛不是此种

构图的 “双身 ”图像 ; 至于座下乘骑 , 2龛为人

尸 , 其余均为鸟兽。目前虽难以一一详述 , 但从

身色、方位、大致形貌上仍可确定其属于二十一

天 , 如右上角第二排身蓝色、头戴盔身披甲者为

毗沙门天 , 右上角第一排右侧身蓝色、骑鹿的男

女二尊应为风天及风天后 , 等。东嘎 2号窟窟顶

曼荼罗第四重中的类似图像也应为同一性质 , 于

此不再列举。

四、小结

与其他经典、图像相比较 , 东嘎壁画中双身

图像在图像特征上存在几点显著差异 : 其一 , 构

图明显有别于藏传佛教晚期双身像的 “欢喜佛 ”

式构图 , 应是双身图像的早期形式 , 此种以女尊

坐于男尊一侧腿上或身侧的构图 , 还可见于以下

作品 : 敦煌绢画 《千手千眼观音图 》 (绘于吐蕃

统治敦煌时期 , 现藏大英博物馆 ) 中 , 摩醢首

罗天身侧左腿上坐明妃 ; 斯匹蒂 ( Sp iti) 的塔波

寺 ( Tabo) 壁画 ; 敦煌密教绢画 EO11148 (吉

美美术馆藏 , 伯希和收集品 , 高 6712、宽 60cm,

绢本着色 ) , 画面中大型五莲台上绘五佛及五佛

母 , 男女尊绘于同一莲台上 , 女尊以一手搭男尊

肩上 �µυ 。其二 , 诸天及天后基本共乘同一个鸟兽

座 , 不同于东密现图曼荼罗中 , 除日天、帝释

天、月天、俱摩罗天、那罗延天、伊舍那天为鸟

兽座外 , 其余各天及其天后基本两两相邻各坐一

·19·

荷叶座。

密教美术中双身图像的出现 , 与金刚乘、尤

其金刚乘晚期无上瑜伽密的传播有密切关系 �µϖ 。

东嘎石窟壁画中如此大量而系统地出现双身图

像 , 对这一问题的探讨无疑具有重要价值。关于

此种双身像构图的原型 , 与后来明确体现 “般

若方便、乐空双运 ”宗教思想的父母佛 (俗称

欢喜佛 ) 图像之间的联系 , 以及西藏西部后弘

初期 (10—13世纪 ) 存在此种图像的历史及地

缘因素 , 都值得进一步思考 , 限于篇幅 , 不再于

此展开 , 拟另撰文分析。

注 释

①西藏自治区文物局、四川联合大学考古专业 : 《西藏阿里东

嘎、皮央石窟考古调查简报》, 《文物》1997年 9期。

②霍巍 : 《西藏西部佛教石窟中的曼荼罗与东方曼荼罗世界 》,

《中国藏学》1998年 3期 , P109—127。

③关于东嘎 1号窟西壁曼荼罗的较完整的图片 , 目前已公布的

资料有注①文中图二一 , 注 ②文中图版二 , 但都比较小。本

文使用图片由西藏博物馆夏格旺堆先生 2001年考古调查所摄

并惠赠。限于石窟内拍摄条件 , 有关照片都未能完整反映曼

荼罗构图 , 未全部包括两侧护世诸天的龛像。

④曼荼罗名称的确定 , 需要根据有关佛教经典及图像对其中各

尊像的名称和身形进行辨认、比定 , 拟另撰文分析。

⑤参见 《佛光大辞典》词条 “十二天”、“外金刚二十天”, 《佛

学电子辞典》V315130版 , http: / /www1FoD ian1net1

⑥bSod names rgya m tsho, The N gorM andalas of Tibet: L isting of the

M andala D eities (西藏俄尔寺曼荼罗 : 曼荼罗诸尊名录 ) [M ]

1Revised by Musashi Tachikawa, Shunzo Onoda, Keiya Noguchi,

and Kim iaki Tanaka. Tokyo: The Centre for East A sian Cultural

Studies, 1991. p131—33, 23. 1037 - DE ITY TRA ILOKYAV I2

JAYA MANDALA”.

⑦则一编 : 《中国藏密宝典 ·6》, 北京 : 民族出版社 200111。

其中 《金刚怖畏初级道金像》据北京密藏院版影印。

⑧久美却吉多杰编著 (藏文原著 ) , 曲甘 ·完玛多杰译 : 《藏传

佛教神明大全 》(上、下 ) ,西宁 : 青海民族出版社 , 2004年。

“世间神”部分见下册 , P776—798。描述多取自藏文大藏经 ,

具有参考价值。

⑨《大正藏》第二十冊 No11191。北宋初期印度僧人天息灾译。

�λυ 《诸神、佛像三百幅》之 “大梵天 ”。收录于尕藏编译 《藏

传佛画度量经》, 青海民族出版社 1992年。

�λϖ姚士宏 : 《克孜尔石窟壁画上的梵天形象 》, 《敦煌研究 》

1989年 1期。

�λω帝释、梵天等形像在中国北魏以后的壁画中开始出现 , 唐代

佛教壁画中 “释梵天众图”成为流行题材 (如唐两京、成都

等地寺院壁画中 ) ; 宋元以后 , 特別是明清 , 寺院的壁画与幡

画中释梵天众图像更是流行。金维诺 《法海寺壁画 “帝释梵

天图”》, 《美术研究》1959年 3期。

�λξ关于这种类型的服饰 , 多认为具有中亚、西亚的影响。海瑟

·噶尔美 《7—11世纪吐蕃人的服饰》, 胡文和译文 《西藏研

究》1985年 3期 , 台建群译文 《敦煌研究》1994年 4期 ; 杨

清凡 《从服饰图例试析吐蕃与粟特之关系 》 (上、下 ) , 《西

藏研究》2001年 3、4期 , 等。

�λψ同注①。另也见于霍巍、李永宪著 《西藏西部佛教艺术 》四

川人民出版社 2001年 , P98, 图 119及图版说明。

�λζ段晴 : 《于阗文中的八曜》, 《民族语文》1988年 4期。

�λ{ 《藏传佛教神明大全》, 页 784 “太阳神 ( nyi - ma) ” (即日

天 ) ; P789 “日曜 ( nyi - ma) ”。《金刚怖畏初级道金像 》页

四 , 右下日天。

�λ| 《藏传佛教神明大全 》, 页 784 “月亮神 ( zla - ba) ”, P790

“月曜 ( zla - ba) ”。

�λ}图 5中的 5龛像分属两个曼荼罗。左边 3龛属于西壁左侧曼

荼罗右下角 , 即双身毗那夜迦天、水天、水天后 ; 右边 2龛

则属于西壁右侧曼荼罗左下角 , 应为其外院十二天中的日天、

火天。

�λ∼藏传佛教文献 《宝生 》中描述了象鼻天的三种身形 , 其中 ,

遵阿底峡尊者法四手白象鼻天 (《宝生》卷二 , 叶 187a)、四

手红象鼻天 ( 《宝生》卷二 , 叶 188a) 乘骑均为老鼠。转引

自 (奥地利 ) 勒内·德·内贝斯基 ·沃杰科维茨著 , 谢继胜

译 《西藏的神灵和鬼怪 》, 西藏人民出版社 1993年 , P92—

93。类似形像也见于 《五百佛像集》等。

�µυ [日 ] 田中公明著、刘永增译 : 《敦煌寂静四十二尊曼荼

罗》, 《敦煌研究》2002年 5期。文中认为此构图较之后来父

母佛拥抱姿态为更古老的样式。

�µϖ谢继胜先生结合敦煌、西藏、西夏的有关图像资料 , 总结藏

传佛教前弘期和后弘初期双身图像的演变轨迹 , 对金刚乘佛

教尤其无上瑜伽密在吐蕃的传播进行分析。详见谢继胜 《金

刚乘佛教传入吐蕃与藏传佛教双身图像的历史考察 》, 《华

林》 (第二卷 ) , 中华书局 2002年 , P215—226; 谢继胜 《敦

煌莫高窟第 465窟双身图像辨识》, 刊 《敦煌研究》2001年 3

期 ; 谢继胜著 《西夏藏传绘画 : 黑水城出土西夏唐卡研究 》,

河北教育出版社 2001年 , P313—414, 第五章 “西夏唐卡的

双身图像与西藏绘画中密教双身图像的渊源”。

(责任编辑 张海云 )

·29·

![[19] 中华人民共和国国家知识产权局](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631afe810255356abc08e83e/19-.jpg)