Stefanini A, Bodini (2014), Salute e partecipazione della comunita’. Una questione politica....

Transcript of Stefanini A, Bodini (2014), Salute e partecipazione della comunita’. Una questione politica....

vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

SISTEMA SALUTELA RIVISTA ITALIANA DI EDUCAZIONE SANITARIA

E PROMOZIONE DELLA SALUTEgià Educazione Sanitaria e Promozione della Salute

Sistema Salute. La Rivista Italiana di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute è Organo del Centro sperimentale per l’educazionesanitaria dell’Università degli studi di Perugia. Già diretta da Alessandro Seppilli

Direzione e Redazione: Centro sperimentale per l’educazione sanitaria, Università degli studi di Perugia, via del Giochetto 6, 06126 Perugia / tel.:075.5857357-56-55 - fax: 075.5857361 / e-mail: [email protected] / www.unipg.it/csesi

Direttore responsabile: Filippo Antonio Bauleo, Azienda Sanitaria n. 2, Regione Umbria

Presidente del Comitato scientifico: Maria Antonia Modolo, Università degli studi di Perugia

Redattore capo: Lamberto Briziarelli, Università degli studi di Perugia

Segretario di redazione: Paola Beatini, Università degli studi di Perugia

Editing: Maria Margherita Tinarelli, Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute

Autorizzazione del Tribunale di Perugia n. 4 del 17 febbraio 2012

Comitato scientifico: Bruno Benigni, Centro di promozione per la salute “Franco Basaglia” (Arezzo) / Mario Bertini, Società italiana di psicologiadella salute, già professore di psicologia, Sapienza Università di Roma / Francesco Blangiardi, Società italiana di igiene, medicina preventiva esanità pubblica, Dipartimento di prevenzione AUSL n. 7 della Sicilia (Ragusa) / Sabrina Boarelli, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria /Antonio Boccia, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, professore di igiene, Sapienza Università di Roma / FrancescoBottaccioli, Società italiana di psiconeuroimmunologia (Roma) / Lamberto Briziarelli, già professore di igiene, Università di Perugia / AntonioCappelli, Centro italiano ricerca sui servizi sanitari e sociali (Roma) / Carla Collicelli, Fondazione CENSIS (Roma), professore di sociologia dellasalute, Sapienza Università di Roma / Paolo Contu, professore di igiene, Università di Cagliari / Michele Conversano, Società italiana di igiene,medicina preventiva e sanità pubblica, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto / Giorgio Cosmacini, professore di storia della medicina,Università Vita-Salute San Raffaele (Milano) / Claudio Cricelli, Società italiana di medicina generale / Barbara D’Avanzo, Dipartimento dineuroscienze, Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” (Milano) / Paola Di Nicola, professore di sociologia dei processi culturali ecomunicativi, Università di Verona / Floriana Falcinelli, professore di didattica generale e tecnologie dell’istruzione, Università di Perugia / CarloFavaretti, Health promoting hospital & health services network, Azienda ospedaliera-universitaria “Santa Maria della Misericordia” (Udine)/ Luigi Ferrannini, Società italiana di psichiatria, Dipartimento di salute mentale, ASL n. 3 della Liguria (Genova) / Irene Figà-Talamanca, giàprofessore di igiene, Sapienza Università di Roma / Fabrizio Fornari, Università “Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara / Salvatore Geraci, Areasanitaria della Caritas Diocesana Roma / Mariano Giacchi, professore di igiene generale e applicata, Università di Siena / Guido Giarelli,European society for health and medical sociology, professore di sociologia generale, Università Magna Graecia (Catanzaro) / MargheritaGiannoni, professore di economia sanitaria, Università di Perugia / Marco Ingrosso, professore di sociologia generale, Università di Ferrara /Domenico Lagravinese, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, Dipartimento di prevenzione ASL Bari / GavinoMaciocco, Osservatorio italiano sulla salute globale, professore di politica sanitaria internazionale, Università di Firenze / Maurizio Mori, giàprofessore di medicina di comunità, Università di Perugia / Aldo Morrone, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazionimigranti ed il contrasto delle malattie della povertà, Roma / Pio Enrico Ricci Bitti, Società italiana di psicologia della salute, professore dipsicologia generale, Università di Bologna / Walter Ricciardi, European public health association, professore di igiene generale e applicata,Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) / Paola Rivosecchi, professore di metodologia epidemiologica e igiene, Università di Perugia /Roberto Romizi, Associazione internazionale dei medici per l’ambiente / Tullio Seppilli, già professore di antropologia culturale, Università diPerugia, Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia) / Paolo Siani, Associazione culturale pediatri, Ospedale Cardarelli(Napoli) / Gianfranco Tarsitani, professore di igiene, Sapienza Università di Roma / Maria Teresa Tenconi, professore di igiene, metodologiaepidemiologica e medicina di comunità, Università di Pavia / Maria Triassi, professore di igiene generale e applicata, Università Federico II diNapoli / Enrico Tempesta, Osservatorio permanente giovani e alcol, Roma / Maria Giovanna Vicarelli, professore di sociologia dei processieconomici e del lavoro, Università Politecnica delle Marche (Ancona) / Mauro Volpi, professore di diritto costituzionale, Università di Perugia.

Comitato di redazione: Sandro Bianchi, Associazione culturale pediatri (sezione Umbria)/ Sabrina Flamini, Fondazione Angelo Celli per unacultura della salute (Perugia) / Fausto Francia, Dipartimento di sanità pubblica, AUSL Bologna / Patrizia Garista, Università di Perugia / EdvigeMancinelli, Università di Perugia / Giuseppe Masanotti, Università di Perugia / Liliana Minelli, Università di Perugia / Giovanni Paladino,Università Federico II di Napoli / Damiano Parretti, Società italiana di medicina generale (sezione Umbria) / Rossana Pasquini, Università diPerugia / Enrico Petrangeli, Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia) / Giancarlo Pocetta, Università di Perugia / CarloRomagnoli, ASL n. 2 dell’Umbria / Tiziano Scarponi, Società italiana di medicina generale (sezione Umbria) / Francesco Scotti, Gruppo tecnicointerregionale per la salute mentale, Regione Umbria.

261

263

266

270

271

277

284

290

295

308

Editoriale

Dibattito

Monografia

Indice vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

In questo numero

Ora e sempre (resistenza) promozione, prevenzione, edu-cazioneLamberto Briziarelli

Sul conflitto di interessiPaolo Vineis

Educazione Sanitaria, Servizio Sanitario, Partecipazione

Educazione sanitaria e salute pubblicaAlessandro Seppilli

Intervento alla Tavola Rotonda sulle Unità SanitarieLocaliAlessandro Seppilli

La popolazione: soggetto del sistemaAlessandro Seppilli

Riflessioni sull’educazione sanitaria. Esiste ancora l’edu-cazione sanitaria?Giancarlo Pocetta

Dalla parte della salute: il servizio sanitario nazionaletra prevenzione, cura e saluteFulvio Forino

Salute e partecipazione della comunità. Una questionepoliticaAngelo Stefanini, Chiara Bodini

vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014 Sommario

316

326

340

352

353

357

367

Altri contributi

Recensioni

Schede

Documenti

Notiziario

La promozione della salute attraverso i Social Media: unasfida per la sanità del futuro.Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, GiacomoScaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini

La promozione dello screening mammografico: aspettidelle diseguaglianze nell’accessoGabriele Cavazza, Aldo Trotta

Un progetto nazionale di prevenzione delle infezionisessualmente trasmissibili: la peer education inInAdolescenza-Guadagnare SaluteMarta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio,Antonella Ermacora, Giusy Famiglietti, Claudia Ratti

Oltre la crisi sistemica del Servizio Sanitario Nazionale:immaginare il futuro, a cura di Fulvio Forino, Dedalo 97

CULTURA È SALUTE. La Salute Pubblica a Perugia ein Umbria, attraverso i 60 anni del Centro Sperimentaleper l’Educazione Sanitaria dell’Università di Perugia.Concetti e immagini per promuovere Salute in Italia enel mondo, Perugia, 7-19 novembre 2014, Centro Spe-rimentale per la Promozione della salute e l’EducazioneSanitaria dell’Università degli Studi di Perugia

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 261-262

IN QUESTO NUMERO

Il Centro Sperimentale per la Promozionedella Salute e l’Educazione Sanitaria dell’Uni-versità di Perugia celebra il suo sessantesimoanno di vita. Fondato da Alessandro Seppillinel lontano 1954, oggi ha rinverdito la suaattività, con un nuovo Statuto al quale han-no aderito la Regione dell’Umbria, la Pro-vincia e il Comune di Perugia, nell’ambitodel Dipartimento di Medicina Sperimentaledell’Ateneo perugino, con un gruppo di gio-vani ricercatori per proseguire e ampliare ilcammino percorso sinora.Convinti che stiamo attraversando un mo-mento in cui si evidenzia ancora maggiore lanecessità di un più forte coinvolgimento eresponsabilizzazione dei cittadini nella tute-la e protezione della salute, per la ripresa diun rapporto fiduciario con il Servizio sanita-rio e le istituzioni che lo governano.Per la composizione di questo numero, nell’in-tenzione di sollecitare colleghi e lettori, è statadecisa la composizione di una Monografia dal

titolo Educazione sanitaria, Servizio Sanitarioe Partecipazione.Apre la monografia una serie di contributidel professor Alessandro Seppilli selezionatidal Comitato di redazione sugli specifici argo-menti. La scelta degli articoli è stata basatasul criterio delle “origini” di concetti e prin-cipi delle azioni, quale prova dell’antesigna-nità del Suo pensiero. Riaffermare i principi,non per vantare la primazia dell’“io lo avevodetto”, ma ad uso del tempo corrente perl’azione culturale che si vuole proseguire.Giancarlo Pocetta, Fulvio Forino, Angelo Stefa-nini e Chiara Bodini commentano e indicanogli sviluppi dei temi e le relative problema-tiche.Seguono la Monografia significativi studi elavori su temi di interesse e attualità.Segnaliamo il contributo di Fabrizio Bert etal che presenta una accurata revisione dellaletteratura sul ruolo dei Social Media e delWeb 2.0 per iniziative nell’ambito della edu-

262

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

cazione sanitaria e promozione della salute eanalizza potenzialità e rischi di tali mezzi dicomunicazione. Analisi e problematiche assaicoinvolgenti per tutti gli addetti ai lavori.L’articolo di Gabriele Cavazza e Aldo Trottapropone uno studio sulle disuguaglianze diaccesso ai programmi di prevenzione (scree-ning mammografico) realizzato a Bologna.L’analisi – molto dettagliata sotto il profilosocio-economico – ha riguardato anche ilconfronto sui livelli di non-adesione tra quar-tieri della città: i risultati offrono spunti di

riflessione davvero interessanti.All’educazione tra pari per la prevenzionedelle MST è dedicato il contributo di MartaDotto et al che riporta i risultati del progettonazionale InAdolescenza-Guadagnare Salute intermini di valutazione. La valutazione hacoinvolto tutti i soggetti partecipanti: stu-denti, peer educator e insegnanti.E’ parte del numero la Rubrica Dibattito cheriporta le riflessioni di Paolo Vineis sul temasignificativo e controverso del conflitto diinteressi nel mondo della ricerca.

Editoriale

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 263-265

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Ora e sempre (resistenza) promozione, prevenzione, edu-cazioneNow and forever (resistance) promotion, prevention, education

Lamberto Briziarelli

Sempre interrogandoci, dove siamo, dovestiamo andando, con gli occhi bene apertisulla società, “rerum cognoscere causas”,con le nostre radici di igienisti.Nei numeri immediatamente precedentiabbiamo “riesaminato” il cammino del-l’Igiene e l’evoluzione/involuzione del Ser-vizio Sanitario NazionaleOra, per i 60 anni del CSES risorto a nuovavita puntiamo la nostra attenzione sui prin-cipi strutturali, culturali e metodologici sucui si è sviluppata la nostra attività lungoquesto non breve cammino, partendo dallenostre stesse radici, gli elementi fondativielaborati dal nostro caposcuola.Allora, nel lontano 1954, erano stati postiper dare una risposta alle condizioni che ilPaese stava attraversando, con i piedi posa-ti sulle ceneri ancora fumanti di un incen-dio immane, il terremoto di scala dieci delsecondo conflitto mondiale; sono oggi an-cora validi, in quanto e come debbono esse-re rivisti, aggiornati, ammodernati di fron-

te all’oggi?Come è mutato il quadro, il contesto? Qualidifferenze caratterizzano l’oggi da ieri?Negli anni ‘50 quasi tutto era distrutto, ladignità di Nazione, l’economia, il territo-rio, l’assetto ideologico; una potenziale guer-ra civile incombeva sul Paese; come nonbastasse, nel campo sanitario sfide enormierano di fronte ad una collettività malape-na in piedi, la debolezza economica, l’insuf-ficiente copertura di bisogni primari, il pro-fondo mutamento della nosografia, la scom-parsa dei grandi flagelli, verso i quali ave-vamo però strumenti efficaci e l’affermarsidi patologie verso le quali la medicina e lasanità erano assai impreparate. Però era an-che il tempo delle grandi speranze, la vo-glia di ricominciare, la fiducia in un futuroche senza alcun dubbio sarebbe stato miglio-re, doveva essere per forza migliore.Dove siamo adesso? Pur riconoscendo che lastoria non torna mai sui suoi passi, dobbia-mo tuttavia constatare che la vita degli uma-

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Ora e sempre (resistenza) promozione, prevenzione, educazione264

ni ha un andamento sinusoidale, un continuosenofontiano salire e scendere, per poi risali-re ed ancora scendere e così continuando.La situazione di oggi è senza dubbio moltodifferente, ricca, anzi ricchissima di poten-zialità, nell’abbondanza di risorse tecnolo-giche e strumentali e, limitatamente al no-stro Paese ed all’Europa, libera da ben set-tant’anni dal rombo dei cannoni e delle mi-traglie, dallo sferragliare dei cingolati, chetuttavia ancora risuonano appena oltre inostri confini, di mare e di terra. Dove tut-tavia nuovi muri, materiali e non, sono sta-ti già rialzati e stanno risorgendo.Ma le sfide che abbiamo di fronte non sonoseconde a quelle di allora, alcune certamen-te peggiori. Il crollo delle ideologie, la finedella dottrina di Yalta e la conseguente guer-ra fredda hanno portato all’affermazione diuna sola nuova dottrina, il capitalismo, cheha visto crollare completamente le sue fon-damenta di fronte alla globalizzazione, conl’affermarsi di una completa dominazionedella finanza sul resto dell’economia. Essendocrollato il comunismo anche la dottrinamarxiana, che aveva avvertito certi perico-li, era divenuta obsoleta. Un solo esempio,il Pil, strumento di misura del benessere,guida alle scelte dei Paesi e regolatore delledecisioni Comunitarie ha mostrato la suainconsistenza, un gigante dai piedi di argil-la che affonda nella palude del neoliberismosfrenato, del tutto incapace di indicare af-fettivamente il livello di vita delle popola-zioni cui si riferisce.Il muro più grande o, se si preferisce, il gran-de fossato, sono quelli che all’interno di cia-scun Paese e fra Paesi esistono fra ricchi epoveri, incommensurabilmente più grandirispetto al passato, ascrivendo alla secondacategoria ceti sociali che fino a pochi annior sono godevano di una relativa agiatezza;

i primi sono pochissimi e racchissimi, i se-condi un numero immenso, in continua cre-scita e sempre più poveri; le garanzie che apartire dagli anni settanta nel nostro Paeseerano a disposizione della quasi totalità de-gli individui, cittadini e non, sono messe inserio pericolo e comunque calano per i menoabbienti, ancorché presenti in linea di dirit-to. Per restare nel nostro campo grandi dif-ferenze esistono nell’assenza e presenza dimalattie, riguardo al diritto all’accesso alleprestazioni sanitarie, alla garanzia dellecure, alla sicurezza ambientale, tra generi,età, luogo di vita, condizioni di lavoro. Cit-tadinanza, abitudini sessuali, etnia, religio-ne sono ancora elementi di discriminazioneprofonda, quando avrebbero dovuto diven-tare ininfluenti nei rapporti societari, pari-tari nei diritti, come sancito già nei patticostitutivi dell’immediato dopoguerra.Ma, seppur differenti, altre grandi sfide ciminacciano e altrettanto grandi, crescendodi pari passo alla crescita delle potenzialitàpositive: morbi più gravi e pericolosi appa-iono e minacciano interi continenti, agentipatogeni verso i quali l’armamentario tec-nologico è impotente; un progressivo de-grado ambientale e crescita di fattori di ri-schio, senza indulgere al catastrofismo, sonosotto gli occhi di tutti e molti se ne stannoaccorgendo, ancorché la maggioranza seguitia comportarsi con proterva e decisa attitu-dine anti-ambientale.I venti di guerra che spirano, ancora fuoridel nostro continente, ci caricano tuttaviadi conseguenze indirette, con la necessità difornire aiuti alle popolazioni sotto attaccoe rifugio a coloro che sfuggono dalla perse-cuzione e dalla fame.E dunque ci troviamo non nelle stesse con-dizioni di allora ma con uguali problemi,molto diversi ma forse più difficili da risol-

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Lamberto Briziarelli 265

vere; con la necessità di ricostruire non solole macerie materiali ma quelle morali, cul-turali e politiche, nel trovare nuove formedi convivenza e di cittadinanza, nel rico-struire i corpi intermedi su cui si basa lacostruzione democratica del Paese, nel ri-creare un rapporto di fiducia fra individui,fra questi e lo Stato, insomma in qualchemodo nel rifare ciò che fu fatto allora: rico-struire il Paese.E nel nostro campo, quello della salute edella sua salvaguardia, ci pare che le paroled’ordine, le linee guida non siano cambiate,

anche se gli strumenti operativi possonoessere diversi, adeguati al nuovo punto nelquale siamo oggi giunti. Ma i soggetti sonogli stessi, la centralità della persona e deisuoi bisogni, la parità, la dignità, il sensoresponsabilità, la comunità rimangono im-perativi aristotelici non negoziabili.Come dimostrano anche tutti coloro chehanno voluto ridiscutere con noi sulle paro-le chiave che hanno informato il nostro la-voro, da Alessandro Seppilli in avanti, conle nuove generazioni che percorrono ancoraquel cammino.

Dibattito

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 266-269

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Nel recente Summit delle Nazioni Unitesul cambiamento climatico per l’ennesimavolta si è ribadito che il problema esiste edè urgente (la CO2

è arrivata ai livelli record

di 396 ppm). A fronte della riconosciutaurgenza, tuttavia, non si assiste a un inter-vento deciso ed energico della politica edell’industria. La ricerca di soluzioni ener-getiche alternative e una riconsiderazioneprofonda delle attuali modalità della pro-duzione e dell’uso dell’energia non è ai pri-mi posti delle agende. Uno degli aspetti piùpreoccupanti è l’esistenza di forti conflittidi interesse. Il conflitto di interessi è unodei temi emergenti nel mondo della ricer-ca. Perché la cosa desta preoccupazioni, comeho argomentato in un seminario cui sonostato invitato a parlare a Helsinki su con-flitti di interesse e cambiamento climati-co? Vediamo due esempi.

Sul conflitto di interessi*Conflict of interess

Paolo VineisImperial College London

* Questo testo è tratto, con alcune modifiche, da un capitolo del libro di Paolo Vineis “Salute senza confini”,Codice Editore Torino 2014, ed è stato oggetto di un seminario presso il FIOH di Helsinki il 22 settembre2014.

Primo, la grande industria ha creato orga-nizzazioni sistematicamente volte a instil-lare dubbi sulla bontà della scienza del cam-biamento climatico. Come documenta beneil libro di Oreskes e Conway, Merchants ofDoubt (2010) ci sono diversi modi per get-tare discredito su una tesi scientifica, unodei quali è sollevare costanti dubbi sullavalidità delle prove: è stato fatto storica-mente per il fumo di sigarette, per le piog-ge acide, per l’ozono, per i pesticidi e re-centemente per il riscaldamento globale.Uno degli attacchi più violenti alla tesi delriscaldamento globale è stato pubblicato il27 gennaio 2012 sulle colonne del Wall Stre-et Journal, in un appello firmato da 16 scien-ziati e intitolato “Nessun motivo per esse-re presi dal panico per il riscaldamento glo-bale”. Ai sei punti principali sollevati daicritici ha risposto William Nordhaus, un

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

267Paolo Vineis

economista di Yale che ha dedicato anni allostudio del cambiamento climatico. Nor-dhaus ha mostrato che tutte le argomenta-zioni dei 16 erano faziose e facilmente con-futabili. Ovviamente i 16 contestatori era-no sostenuti dall’industria del petrolio. Ilsecondo esempio è un articolo recente sututt’altro argomento, il ruolo delle bevan-de gasate zuccherate nell’influire sul rischiodi cancro (Boyle e altri, European Journalof Public Health, 2014). Anche di questoha discusso il seminario di Helsinki. L’arti-colo, seguendo le norme editoriali di molteriviste, include nei ringraziamenti la Coca-Cola (che ha finanziato lo studio) ma so-stiene anche che “Gli autori non hanno con-flitti di interesse”. Qui sorge la perplessitàprincipale su un modo comune (anche daparte delle riviste scientifiche, di gestire ilconflitto: la “disclosure” non è sufficiente.Come ha concluso il seminario di Helsinki,“la trasparenza non basta”, non basta cioèdichiarare che si lavora per una certa indu-stria quando si pubblica un articolo scienti-fico: questo non evita infatti l’oggettiva esi-stenza di un conflitto. Secondo tutte le de-finizioni il conflitto di interessi deriva dauna situazione in cui un “agente” (un ricer-catore o un politico, o anche un giornalista)ha un obiettivo primario cui mirare ma ancheun obiettivo secondario che confligge con ilprimo. Il bene primario cui deve tendereun ricercatore che lavora in epidemiologiao in sanità pubblica è la salute della popola-zione, così come l’obiettivo primario delmedico è la salute del singolo paziente. Ilricercatore cade in un conflitto quandol’obiettivo primario confligge con un obiet-tivo secondario che può essere il profitto, lasua carriera, ecc. Nel caso del politicol’obiettivo secondario può essere la rielezio-ne, il finanziamento della campagna eletto-

rale, ecc. Può sembrare banale, ma eviden-temente non lo è: le riviste scientifiche con-tinuano ad accontentarsi della “disclosure”,cioè di dichiarazioni come quella citata so-pra, che non risolvono ma semplicementeportano alla luce il conflitto di interessi.

Nel discutere il conflitto di interessi vi sonoampie differenze culturali tra nazioni: negliStati Uniti è comune l’attività di lobbyinge perfino il fenomeno della “revolving door”,cioè di uomini d’affari che entrano in poli-tica e poi tornano all’impresa. Ma ancheentro l’Europa vi sono grandi differenze. Lamia esperienza personale in due organismigovernativi, uno in Italia e uno in Inghil-terra, è stata istruttiva. Nel Consiglio Supe-riore di Sanità italiano - come in molte isti-tuzioni del nostro paese - non è stato chie-sto a nessuno (almeno finchè ne ho fattoparte) di dichiarare conflitti di interesse,anche se gran parte delle deliberazioni era-no il frutto di negoziazioni tra corporazioni(gli infermieri, gli ortopedici, i chirurghiplastici, ecc.), per esempio nella approva-zione di nuove scuole di specializzazione.In altre parole in Italia la negoziazione è lanorma, le procedure sono blande, e l’esitoè fondamentalmente condizionato da comeciascun attore percepisce la posizione cheoccuperà al termine del processo. Nel Com-mittee on the Carcinogenicity of Chemicals delMinistero della Sanità inglese (un’altra espe-rienza personale) vi è apparentemente più enon meno conflitto di interessi, perchè al-l’industria è concesso farne parte. Tutti de-vono dichiarare il conflitto caso per caso, aseconda delle sostanze di cui valutare la can-cerogenicità. Di fatto, però, il processo èguidato da procedure scientifiche, e il posi-zionamento di ciascuno rispetto agli esiti èsecondario rispetto a una valutazione equi-

268

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Sul conflitto di interessi

librata delle prove. Detto in breve, in In-ghilterra le prove prendono il sopravventosugli interessi, in Italia gli interessi sulleprove (usando il termine “interessi” in sen-so molto lato, non solo quelli economicima anche quelli corporativi). A mio avvisonessuno dei due modelli è ideale; certamentenon quello italiano per il ruolo secondariodella prova, ma neanche quello inglese ovel’industria viene a trovarsi in un ruolo quasiparitario. Rispetto a entrambi è certamen-te preferibile il modello IARC: procedurerigorose, basate sull’evidenza, e trasparenzanei conflitti di interesse con un ruolo esclu-sivamente di osservatori per i rappresentantidell’industria. Questo modello rispecchiaquello che a mio avviso è il principio piùalto stabilito per garantire il funzionamen-to di una democrazia, quello di John Rawlsdetto del “velo di ignoranza”: chi è chiama-to a decidere su una questione pubblica nondeve essere influenzato dalla posizione cheoccuperà come conseguenza della decisio-ne, cioè deve decidere “dietro il velo di igno-ranza”. In tal senso non si vede perchè inItalia le riforme elettorali debbano esserefatte dai partiti, che ne sono i maggiori be-neficiari. Questi temi sono stati largamen-te ripresi - con significative differenze - dalmaggiore rappresentante oggi dell’etica pub-blica, Michael Sandel.

Il conflitto di interessi è molto più diffusodi quanto crediamo ed è spesso sfumato e lasua regolamentazione dovrebbe essere affi-data alle consuetudini e non solo ai regola-menti. Il conflitto di interessi non è esclu-sivamente un portato della corruzione (ovel’Italia è un caso estremo). Per esempio,costituisce un conflitto di interessi entro unastruttura di ricerca il fatto che un direttoredi Dipartimento utilizzi le risorse materia-

li e umane principalmente per gli scopi delproprio laboratorio, anzichè essere super par-tes (in effetti trovare persone limpidamentesuper partes non è comunissimo). Ma esisto-no elementi di conflitto di interessi - al-l’estremo opposto - quasi istituzionalizzatio promossi a livello societario. Ne è unesempio l’enfasi della UE sulla commercia-bilità dei prodotti della ricerca e sull’im-patto comunitario inteso come impatto eco-nomico, di cui ha esperienza chi ha fattodomande di finanziamento alla Commissio-ne. Nel caso del cambiamento climatico, èpossibile - anche se non necessario - chemolte delle soluzioni tecnologiche volte amitigarlo o prevenirlo abbiano un impattoeconomico negativo, e non si traducano invantaggi economici immediati per “small-medium enterprises”. Questo è un conflitto diinteressi nella misura in cui l’insistenza sul-le ricadute economiche finisce per distorce-re la scelta e il disegno di indagini che -lasciate alla sola razionalità della ricerca -potrebbero andare in una direzione diversa.Altri esempi vengono alla mente: spin-offdi Università - creati per commercializzarei prodotti della ricerca della stessa Univer-sità - vengono promossi dalle istituzionifinanziatrici, ma talvolta ciò che è stato sco-perto non ha le virtù che vengono pubbli-cizzate. Un esempio è il kit per identificarele persone che hanno maggiore difficoltà asmettere di fumare, basato sul gene DRD2,con valutazioni contrastanti tra gli articoliscientifici e le promesse commerciali.

Lo stesso mondo della comunicazione è af-fetto da conflitto di interessi. L’obbrobriocostituito dalla par condicio ne è un esem-pio. Non c’è nessun motivo per cui chi so-stiene che i campi di concentramento nonsono esistiti debba avere lo stesso spazio

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

269Paolo Vineis

mediatico di chi sostiene il contrario; laprima teoria è semplicemente falsa, punto.La par condicio è nata in una condizione digrande litigiosità politica e mediatica ed èspesso servita a dare dignità a posizioni chemeriterebbero molta meno pubblicità, comeil negazionismo climatico. La par condicioserve a creare cortine fumogene, attività incui si sono letteralmente specializzati isti-tuti creati dall’industria come il Cato Insti-tute. Dall’altro lato serve agli scopi scanda-listici e spettacolaristici dei mezzi di infor-mazione.

Fino a che questi problemi non verrannochiariti a livello societario è difficile che riu-sciamo a trovare risposte convincenti allegrandi sfide come il cambiamento climati-co. La soluzione non è soltanto la regola-mentazione con regole dettagliate: sappia-mo in Italia che troppe regole possono es-sere controproducenti. Trovo molto effica-ce l’approccio di Sandel basato sul concettosostanziale e non solo procedurale di eticapubblica. Il problema è che le sedi per eser-citare l’etica pubblica e discuterne i presup-posti e le applicazioni sono ben poche. Latendenza largamente discussa da ZygmuntBauman nei suoi libri è la perdita della strut-turazione della società (in quelle che lui chia-ma società liquide) nei tre livelli della mi-crostruttura (la famiglia), la mesostruttura(i partiti, il sindacato, i movimenti) e lamacrostruttura (la società nel suo insieme,

e l’economia). Il cambiamento climatico sista realizzando congiuntamente a una so-stanziale scomparsa delle mesostrutture,sostituite da un rapporto diretto tra gli in-dividui attraverso la rete telematica, eun’ipertrofia delle megastrutture (l’assolutopredominio dell’economia e della finanza).Le conseguenze di questa trasformazionesono tutte da identificare, ma segnano chia-ramente la fine del Novecento, quell’era incui l’etica pubblica veniva discussa nellamesostruttura - come i partiti, le Chiese - esi riverberava sulla microstruttura (le fami-glie). Pertanto, la più grande crisi ecologicadell’umanità si svolge congiuntamente alpiù grande mutamento comunicativo e de-cisionale. Gli stessi concetti sono statiespressi in modo più semplice ma magistraledal grande storico Tony Judt: “I giovani sonoindubbiamente in contatto con i loro similia distanza di migliaia di miglia. Ma anchese gli studenti di Berkeley, Berlino e Ban-galore condividono un insieme di interessisimili, questi non si traducono in una comu-nità. Lo spazio conta. E la politica è funzio-ne dello spazio ...” (Judt, 2010, p. 121). Eancora, a proposito dell’erosione del rispet-to per la sfera pubblica: “Una volta che ces-siamo di dare valore al pubblico anzichè alprivato, prima o poi avremo anche difficol-tà a capire perchè dovremmo dare più valo-re alla legge (il bene pubblico per eccellenza)piuttosto che alla forza” (p. 129).

BIBLIOGRAFIAJudt T. Ill fares the land. Penguin Books, London 2010.Oreskes N, Conway EM. Merchants of doubt.Bloomsbury, New York, 2010

Sandel M. Public philosophy. Harvard UniversityPress, Cambridge (Ma.), 2005

Monografia

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 270

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Educazione Sanitaria, Servizio Sanitario, Partecipazione

Tre contributi di Alessandro Seppilli (1902-1995) – Educazione Sanitaria (1958), Interven-to alla Tavola rotonda sulle Unità Sanitarie Locali (1969) e La popolazione: soggetto delsistema (1971) – compongono la parte iniziale della Monografia. Nel primo sono postebasi concettuali, scopi e contesti dell’educazione sanitaria, nel secondo una anticipatrice ecompleta visione del servizio sanitario nazionale italiano. Infine un contributo sul ruolocentrale della popolazione nel progetto di Riforma.Una sollecitazione alla riflessione per esperti di sanità pubblica: Giancarlo Pocetta esami-na le possibilità di nuovi percorsi per rilanciare e rimotivare un discorso sull’educazionesanitaria oggi; Fulvio Forino descrive la crisi sistemica – culturale, organizzativa e gestio-nale – che attanaglia attualmente il nostro Servizio Sanitario;Angelo Stefanini e Chiara Bodini indagano e riaffermano la partecipazione della comunitàcome processo politico.L’insieme dei lavoro al fine di accendere il dibattito e il confronto su temi centrali dei nostristudi e delle azioni.

Health Education, Health Service, Partecipation

The Monography begins with three contributions by Alessandro Seppilli (1902-1995) –Health Education (1958), Speech at the workshop on local health units (1969) and Thepeople as subject of the system (1971). The first one illustrates the conceptual foundations,aims and contexts of health education, while the second provides a pioneering and com-plete vision of the Italian National Health Service. Finally, a contribution on the crucialrole played by the people within the project of reform.Experts of public health are invited to reflect: Giancarlo Pocetta examines new ways topromote health education these days; Fulvio Forino describes the systemic crisis – whichis a cultural, organizational and management one as well – that our Health System is nowexperiencing; Angelo Stefanini and Chiara Bodini explore community participation andreaffirm it as a political process. The three contributions differ deeply, reflecting the diffe-rent ways of responding the issues that arose through the basic documents.The whole work is aimed at enriching the debate on issues which are central to our studiesand actions.

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 271-276

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Educazione sanitaria e salute pubblica*Health Education and Public Health

Alessandro Seppilli

* Lezione conclusiva tenuta al I° Corso estivo di Educazione Sanitaria, Perugia 1958

Definizione, scopi e premesse del-l’educazione sanitariaLe lezioni precedenti spero abbiano servito adimostrare che l’Educazione Sanitaria non èuna cosa semplice e, tanto meno, che si pos-sa facilmente improvvisare.Ciò che è stato detto in questo Corso da esper-ti di diversa formazione professionale e piùancora le vostre discussioni di gruppo e lapreparazione del materiale didattico che voistessi avete realizzato, vi debbono avere con-vinti della necessità di una seria e complessapreparazione e di una duttile e sensibile arti-colazione perché l’opera dell’educatore sani-tario possa in effetti raggiungere i suoi scopi.Cerchiamo di definire questa «EducazioneSanitaria». Abbiamo veduto che essa noncostituisce un semplice travaso di cognizionidal docente al discente; né possiamo identi-ficarla con la propaganda igienica, dalla qua-le, al contrario, profondamente differisce. Lapropaganda igienica, come ogni altra formadi propaganda, si rivolge prevalentemente

all’inconscio, senza richiedere una coscienteelaborazione dei temi da essa proposti. Voisapete che, al limite, la propaganda può diri-gersi all’inconscio saltando addirittura il con-trollo della coscienza: gli esperimenti realiz-zati con la così detta «propaganda sublimi-nare» dimostrano tale possibilità. Inserendoin un film a soggetto, a distanza convenien-te, dei fotogrammi propagandistici, senzanessun legame con il resto delle proiezioni,tali fotogrammi non vengono percepiti dallacoscienza, ma l’occhio li capta e li trasmetteai centri nervosi e il comportamento del sog-getto ne rimane influenzato senza che questise ne accorga. Senza arrivare a questi estre-mi, gran parte della moderna propagandacommerciale è diretta a raggiungere lo stes-so risultato: noi non «vediamo» più un grannumero di cartelli pubblicitari, ma la loropresenza ci condiziona ugualmente e ci in-fluenza nelle nostre scelte. Non si vuole esclu-dere con questo che l’educatore sanitario nonpossa servirsi, in alcuni casi determinati, dei

272

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Educazione sanitaria e salute pubblica

metodi della propaganda, per ottenere risul-tati rapidi di fronte a problemi urgenti e inambienti dove l’opera educativa non abbiamodo di svilupparsi. Ma non è questa la fun-zione fondamentale dell’educatore sanitario.Come ogni altra branca dell’educazione, an-che l’educazione sanitaria richiede la parteci-pazione attiva del discente.«L’Educazione Sanitaria è un intervento socia-le, che tende a modificate consapevolmente edurevolmente il comportamento nei confrontidei problemi della salute. Essa presuppone laconoscenza del patrimonio culturale del grup-po discente e la focalizzazione dei suoi inte-ressi soggettivi, e richiede la rimozione delleresistenze opposte dal gruppo stesso all’in-tervento».Questa definizione, provvisoria, che io sot-topongo alla vostra analisi critica, vuole rias-sumere le premesse e le esigenze di una effi-cace educazione sanitaria: se saremo ben con-sapevoli di tali premesse e di tali esigenze, lanostra opera potrà agire in profondità e an-drà a costituire parte del patrimonio cultu-rale del gruppo sul quale operiamo. Non ri-torno sull’analisi delle singole parti di questadefinizione, perché questa è già stata fattanelle lezioni precedenti: richiamo soltanto lavostra attenzione sulla indispensabilità di cia-scun elemento della definizione stessa e par-ticolarmente su quel termine «focalizzazio-ne» degli interessi soggettivi, che indical’identificazione di quella che potremmochiamare, con un paragone epidemiologico,la «via di penetrazione» del nostro insegna-mento.

ProgrammazioneCiò premesso, quando ci si accinge ad unacampagna di educazione sanitaria, dovremoprocedere alla scelta: del contenuto, dei mez-zi idonei e dell’educatore a ciò destinato. Non

ho nulla da aggiungere ai primi due termini,particolarmente al secondo, dopo quanto viè stato riccamente illustrato nelle lezioni pre-cedenti nelle esercitazioni di gruppo. Piutto-sto richiamo la vostra attenzione sul terzoelemento: la scelta dell’educatore.Noi distinguiamo, in genere, due forme dieducazione sanitaria: l’educazione diretta equella indiretta. La prima si rivolge al grup-po discente senza mediazione, o tutt’al più,con l’assistenza di quei «mediatori fiduciari»di cui già vi è stato fatto cenno, che rappre-sentano una specie di avallo, di garanzia, chel’educatore sanitario offre al gruppo, quandonon sia sufficientemente noto e stimato daesso. L’educazione diretta si fa agli adulti edin genere a gruppi che possono ricevere il no-stro linguaggio e comprenderlo senza biso-gno di «traduzione».Ai bambini, particolarmente nelle scuole ele-mentari, l’educazione sanitaria diretta non èpossibile. Ad essi deve parlare il maestro, il«loro» maestro, con il suo linguaggio e inse-rendo l’educazione sanitaria nell’insegnamen-to globale, che è una conquista della pedago-gia moderna, che va rispettata. E poiché nonè pensabile che tutti i maestri si trasforminoin educatori sanitari, essi dovranno riceveredall’educatore sanitario la preparazione ne-cessaria a svolgere questa parte della loromissione. Meglio se, in questo caso, l’educa-tore sanitario sarà anche esso un maestro,consapevole delle condizioni e delle esigenzein cui dovrà operare il suo discepolo media-tore. Naturalmente l’educatore sanitario,anche in questa sua attività, dovrà trovare illinguaggio e le tecniche più appropriate, senzasdottorare o impancarsi a insegnante dell’in-segnante, ma cercando invece di collaborarecol collega, fornendogli il materiale informa-tivo necessario e assistendolo nella sua pre-parazione, in questo settore inevitabilmente

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

273Alessandro Seppilli

ostico e difficile per lui.Nella programmazione della campagna edu-cativa deve trovare posto anche la predispo-sizione di un piano di controllo dei risultati,poiché sarebbe impossibile eseguire tale con-trollo, a campagna ultimata, se non lo aves-simo previsto sin dall’inizio della campagnastessa, raccogliendo anche i dati necessari alconfronto delle condizioni prima e dopo ilnostro intervento.Così, ad esempio, una campagna di vaccina-zione supportata da una campagna educativanella popolazione non ci consentirebbe digiudicare l’efficacia del nostro intervento senon avessimo prima raccolto con esattezzale condizioni di partenza e non avessimo pre-disposto sin dall’inizio la rilevazione dei datidi arrivo.

EsecuzioneNello svolgimento dell’educazione sanitariail momento essenziale rimane quello dellarimozione delle resistenze.Non basta il buon senso, non basta la sensi-bilità improvvisata dell’educatore: è neces-sario, come si è detto, in principio, identifi-care tali resistenze, conoscerne le cause e cer-care di rimuoverle con i mezzi di cui dispo-niamo, facendo consapevole la popolazionedi questi nostri sforzi e non cercando di car-pirne la buona fede, sia pure a fin di bene.Al termine dell’intervento, poi, si dovrà sem-pre compiere una indagine seria e sistemati-ca di controllo dei risultati, sulla guida di quantoinizialmente disposto prima dell’intervento.

Problemi organizzativiSi è accennato in vari interventi, durante ilcorso, al problema della iniziativa, in campodi educazione sanitaria.In Italia si può dire che fino ad oggi non esi-ste quasi nulla, se si eccettuano pochissime,

lodevoli iniziative locali, in alcuni dei Co-muni maggiori. In Inghilterra, dove l’educa-zione sanitaria ha raggiunto un livello moltoelevato (certamente il più elevato nell’Euro-pa Occidentale) esiste una rete organizzativache copre tutto il territorio nazionale e cheha i suoi nodi negli Uffici Sanitari periferici.Chi deve prendere da noi, l’iniziativa? Lo Sta-to o gli Enti locali, o Enti sorti per iniziativaprivata, come quelli già esistenti in alcunecittà tra cui lo stesso Centro di Perugia? Disolito, in Italia, queste cose nascono dal con-fluire di iniziative multiple diverse: è ciò chesta verificandosi attualmente anche in que-sto campo.La creazione del Ministero della Sanità pone,a mio avviso, l’esigenza fondamentale di unainiziativa centrale. Gli uffici sanitari provin-ciali sono oggi indubbiamente i più qualificatiper offrire «in nuce» un servizio di educazionesanitaria modernamente organizzato.Con questo Corso il nostro Centro ha comin-ciato la preparazione del personale addestra-to a tale ufficio: in un tempo ragionevole nondovrebbe essere difficile poter disporre di al-meno un educatore sanitario per ogni ufficiosanitario provinciale. Tanto meglio se i Co-muni maggiori vorranno fare altrettanto eseguire l’esempio di Perugia che dispone giàdi un educatore sanitario altamente qualifi-cato e di alcune A.S.V. preparate in questosettore.Il Comune di Perugia ha organizzato una retedi «Comitati frazionali di Educazione Sani-taria» che fanno capo al medico condotto ela cui attività viene coordinata dal «Comita-to Comunale di Educazione Sanitaria».La produzione del materiale didattico (flanel-le, filmine, films, pieghevoli, volantini, car-telloni) potrebbe essere sviluppata a cura deiCentri che già provvedono a tale attività. Peri films, ad esempio, il Centro di Cinemato-

274

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Educazione sanitaria e salute pubblica

grafia Sociale di Trieste ed il Centro per laEducazione Sanitaria di Milano; per le fla-nelle abbiamo già preparato parecchio ma-teriale qui a Perugia. Altrettanto potrebbedirsi per le filmine, i pieghevoli, i cartello-ni. La nostra rivista, che è l’unica del generein Italia, costituisce la naturale palestra perlo scambio delle esperienze, per l’incontrodi suggerimenti è proposte, per la informa-zione tecnica su quanto viene preparato erealizzato in Italia e all’estero nel nostrocampo.Queste le grandi linee dei problemi organiz-zativi, come si offrono a noi, in questo mo-mento. Naturalmente, in prospettiva, mol-to di più si potrà fare se, al centro ed allaperiferia, riusciremo a sollecitare la respon-sabile sensibilità degli organi preposti alladifesa della salute pubblica ed alla formazio-ne educativa delle popolazione.Noi vorremmo che anche presso ciascunProvveditorato agli Studi potesse essere pre-sente un educatore sanitario qualificato, perassistere il Provveditore in questo campo eorganizzare la preparazione degli insegnantinel settore. Vorremmo che tutto il corpo in-segnante, di ogni ordine e grado, potesse es-sere raggiunto da una rete capillare che ope-ra l’intero territorio nazionale: ma per que-sto è prima indispensabile formare gli edu-catori sanitari, e non è opera che si realizziper incanto o per decreto legge.

1. Maggiori problemi della salute pub-blica e l’educazione sanitariaPer quanto attiene al contenuto, l’educazio-ne sanitaria non può trattare che argomentidi igiene, e, con qualche riserva, di medicinapreventiva. L’igiene ha per scopo la conserva-zione ed il potenziamento dello stato di sa-lute; in altre parole non si preoccupa soltan-to di evitare le malattie, ma svolge anche

un’azione positiva per assicurare a ciascunindividuo il massimo di efficienza fisica con-sentita dalla sua costituzione e dai suoi pre-cedenti morbosi. La medicina preventivaconfina con l’igiene e comprende pratichemediche, tendenti a evitare aggravamenti ocomplicanze o anche fatti morbosi primari(a rigore le vaccinazioni e la chemioprofilas-si sarebbero pratiche di medicina preventi-va). La medicina curativa non può costituireoggetto di educazione sanitaria: essa è essen-zialmente clinica, vale a dire scienza dell’in-dividuale, e per la potenza e specificità deipresidi terapeutici attuali non può assoluta-mente essere affidata al profano inesperto dicose mediche. In passato, quando la terapiaera molto più generica e molto meno effica-ce, questo era ancora in una certa misuraammissibile. ma oggi ormoni e antibiotici,psico- e neuroplegici, glucosidi ed alcaloidi,non possono essere utilizzati senza danno econ vantaggio, se non da mano molto esper-ta. In altre parole, l’educazione sanitaria nondeve insegnare nè a diagnosticare, nè tanto menoa curare, le malattie; può insegnare il modo dievitare molte di esse o comunque di dimi-nuirne la gravità e può insegnare a ricono-scerne l’esistenza e la pericolosità, indicandoa chi ci si debba rivolgere, al momento op-portuno, per evitare il peggio.Quali sono i problemi più gravi di salutepubblica, sui quali richiamare l’attenzionedella educazione sanitaria?Se il nostro scopo principale è quello di evi-tare le malattie, la risposta a questa doman-da dovrebbe trovarsi in un quadro statisticodella «morbosità», vale a dire della frequen-za con cui le diverse malattie incidono oggisulla salute umana. Tuttavia difficoltà prati-che di rilevazione, che qui sarebbe troppolungo esporre, rendono scarsamente attendi-bili i dati della morbosità; perciò, volendo

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

275Alessandro Seppilli

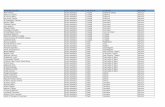

avere un quadro della distribuzione dellemalattie stesse il più possibile fedele, dob-biamo rivolgerci a un dato più ristretto, mapiù significativo, quello della «mortalità» (valea dire al numero dei morti per ciascuna cau-sa di malattia riferito a una determinata po-polazione).Uno sguardo alla tabella qui riportata ci of-fre appunto l’andamento della distribuzio-ne della mortalità per cause nella popola-zione italiana complessiva nell’ultimo cin-quantennio.

Andamento della mortalità dal 1901 al 1955 cifre re-lative a 100.000 abitanti

nella seconda metà del cinquantennio e si deveindubbiamente in misura prevalente alla sco-perta di strumenti assai efficaci nella lottacontro le malattie infettive e parassitarie (sul-famidici, antibiotici, D.D.T. e composti ana-loghi).Questo ultimo fatto ha provocato anche unospostamento sensibile nella graduatoria del-le cause di morte, facendo scendere di varipunti le malattie infettive e altre, pur non clas-sificate come tali, ma prevalentemente dinatura infettiva, come le malattie dell’appa-rato respiratorio. Naturalmente ciò ha por-tato in prima linea altre classi di malattie,come le malattie dell’apparato circolatorio equelle del sistema nervoso (dove le cause dimorte sono spesso di natura circolatoria), e itumori maligni. Un esame più attento, però,dimostra che la mortalità per malattie del-l’apparato circolatorio e per tumori maligniè anche aumentata in senso assoluto; e l’ana-lisi statistica, eseguita in molti paesi e ancheda noi, chiarisce che tale aumento non è do-vuto soltanto alla diminuzione delle altrecause (chi non muore di malattia infettiva hamaggior probabilità di morire poi per questecause, più proprie dell’età adulta e senile):l’aumento è reale ed assoluto, il che significache queste malattie sono effettivamente aumen-tate in proprio.Ciò non significa che la lotta contro le ma-lattie infettive possa considerarsi superata. Lemisure di «Polizia Sanitaria» hanno allonta-nato da noi il flagello delle grandi epidemiedi peste, di colera, di tifo esantematico; lavaccinazione antivaiolosa ha fatto scompari-re il vaiuolo; il D.D.T. e i suoi succedaneihanno ridotto a entità trascurabile il gravis-simo flagello della malaria. Ma ci sono anco-ra le infezioni da virus (influenza epidemica,poliomielite, meningite virale), contro lequali è del tutto inerme la terapia antibioti-

1901 1926 App. Resp. 448.5 App. Resp. 327.1

App. Dig. 383.4 Mal. Inf. 281,6 Mal. Inf. 367,9 App. Dig. 271,6 Sist. Nerv. 215.6 App. Circo 194.9 App. Circo 198.3 Sist. Nerv. 186,0 Tumori 59.2 Tumori 58,4 Generale 2.197,9 Generale 1.724,0

1950 1952 1955 App. Circo 202,5 245,5 249,5 Sist. Nerv. 149,1 145,0 141,1 Tumori 113,6 125,7 132,0 App. Resp. 106,8 96,0 79,1 App. Dig. 89,8 77,6 59,4 Mal Inf. 69,3 46,1 35,9 Generale 976,4 1.002,1 912,0

Come si può rilevare, la mortalità generaleper tutte le cause è sensibilmente diminuitanel periodo considerato; il che significa chela durata media della vita è aumentata inproporzione, aumentando sempre più il nu-mero degli individui che riescono a raggiun-gere lilla età avanzata. Questa diminuzionedella mortalità è particolarmente sensibile

276

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Educazione sanitaria e salute pubblica

ca. Ed anche infezioni che potrebbero esserepraticamente eliminate (come è avvenuto inaltri paesi) quali la difterite e la tifoide, fan-no ancora molte vittime tra noi per la trop-po scarsa diffusione delle vaccinazioni pre-ventive e per la trascuratezza dell’igiene in-dividuale in ampi settori delle nostre popo-lazioni. Senza dire della tubercolosi, che co-stituisce ancora un grave problema sociale eche potrebbe essere molto più efficacementecombattuta, se meglio fossero conosciuti imodi per difenderci da essa.Nel settore delle malattie infettive la possi-bilità di ulteriori progressi è in gran parteaffidata all’educazione sanitaria: le pratichedi vaccinazione, le indagini di massa (scher-mografia, prove tubercoliniche), le misuredi protezione individuale, non miglioreran-no e non si generalizzeranno se non attra-verso alla partecipazione attiva e coscientedelle popolazioni interessate.Altrettanto può dirsi per le malattie dell’ap-parato circolatorio la cui diffusione non è,come vogliono alcuni, un appannaggio ine-vitabile della civiltà e del progresso, bensìla conseguenza di gravi errori nella alimen-tazione e nel costume di vita, errori evita-bili in larga misura, senza rinunciare alleconquiste del nostro tempo. Il discorso sul-l’alimentazione ci porterebbe molto lonta-no: basti accennare all’abuso di grassi, al-l’indiscriminato impiego di sostanze spessonocive nella preparazione industriale dimolti alimenti, all’uso di antiparassitariestremamente tossici nell’agricoltura, e laesemplificazione potrebbe continuare. Quivoglio richiamare la vostra attenzione su unsolo fattore, che può considerarsi il nemico

pubblico numero uno della salute umana inquesti ultimi anni: il fumo, e particolarmenteil fumo di sigaretta.Indagini statistiche eseguite su vastissimascala hanno dimostrato una stretta correla-zione fra il consumo individuale di sigaret-te e l’aumento della mortalità generale, conparticolare riguardo alle malattie del sistemacoronario (angina pectoris, infarti del mio-cardio, trombosi coronarica); non solo, mail fumo di sigaretta rappresenta indubbia-mente la causa principale dell’enorme au-mento della mortalità per tumori dell’ appa-rato respiratorio, che in questi ultimi anni haraggiunto cifre impressionanti anche da noi.Questo per accennare soltanto ai problemimaggiori, ma l’educazione sanitaria puòsvolgere un’azione molto feconda anche inaltri settori della lotta contro le malattie ela morte; basti citare il gruppo delle malat-tie reumatiche (causa a sua volta del maggiornumero di vizi di cuore), le malattie infettivedell’età scolare (scarlattina, morbillo, varicel-la), gli infortuni stradali (educazione stra-dale) e domestici, le malattie professionali e gliinfortuni sul lavoro.Come si può constatare, c’è lavoro per tutti:medici, A.S.V., insegnanti; soprattutto perquesti ultimi, che non fanno parte delle strut-ture sanitarie ufficiali, ma che indubbiamen-te possono svolgere un ruolo di primissimopiano nella difesa della salute.È sopratutto ad essi che è rivolto questo no-stro sforzo; è sopratutto dalla loro sensibili-tà, dalla loro dedizione e dal loro entusia-smo, che noi ci attendiamo la forza per im-primere un nuovo impulso alla nostra fatica.

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 277-283

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Il parlare per ultimo offre qualche vantag-gio, ma offre anche qualche inconvenientee non è molto facile. Si potrebbe stare zittie sarebbe la soluzione migliore, perché tut-to quanto era importante dire è stato detto;si potrebbero raccogliere diversi argomentiche sono stati posti e discuterli, perché ognu-no di questi argomenti offre naturalmentela possibilità di approfondimenti e di pro-spezioni diverse. Ma io scarterò tutte e duequeste soluzioni; la prima perché non mi èconcessa, e la seconda perché credo polve-rizzerebbe l’impostazione della discussione,che dovrebbe seguire a questo mio inter-vento. Cercherò piuttosto di raccogliere daquello che è stato detto ed anche da quelloche, a mio avviso, è importante e non èancora stato detto, ciò che mi sembra ilsucco del discorso, su ciò vale la pena didiscutere seriamente, oggi, in un momentoin cui ci si avvia, o almeno ci si illude diavviarci, a trovare delle soluzioni concretea questa problematica.

Intervento alla Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali*Speech at Workshop on Local Health Units

Alessandro Seppilli

* Estratto da “Notiziario dell’Amministrazione Sanitaria”, anno XXI, n. 12, dicembre 1969

1. Premesse politichePrimo punto: è chiaro, mi sembra, che siamaturo ormai in tutti, che la riforma deiservizi sanitari in Italia, non è una diavole-ria inventata da quelli che hanno voglia diriformare o da preoccupazioni di caratterepartitico, settoriale o politico, ma derivada alcune esigenze, sia di politica generale,sia di tecnica sanitaria, che sono ormai ine-ludibili e che si presentano in tutto il mon-do sostanzialmente in modo analogo, an-che se poi le soluzioni proposte non semprecorrispondono alle attese.Le premesse di politica generale mi sembrache si possano ridurre sostanzialmente inmodo analogo, anche se poi le soluzioni pro-poste non sempre corrispondono alle attese.Le premesse di politica generale mi sembrache si possano ridurre sostanzialmente a due:in primo luogo l’affermazione che il dirittoalla salute, come è stato detto anche daglialtri partecipanti a questa tavola rotonda, èoggi considerato come un diritto primario del

278

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali

cittadino, uno dei diritti che derivano dal solofatto di essere un uomo o una donna, e chequindi, come il diritto alla difesa, per esem-pio, dell’integrità personale, deve essere as-sicurato dalla società, cioè dallo Stato, in-teso nel senso più lato ed espresso poi a tut-ti i livelli, e non può essere, quindi, delega-to a nessuno.Tanto meno, poi, può essere risolto in rap-porti di tipo contrattuale e differenziato subasi categoriali, o corporative, o di qualsia-si genere, anagrafiche o che so io. In altreparole, il diritto ad avere quel tanto che lascienza e la tecnica da una parte, le possibi-lità economiche della società nel suo com-plesso dall’altra, consentono, non può esse-re subordinato alla presentazione di titolivalidi, perché il solo fatto di esistere in que-sta collettività dà tale diritto. Questa pri-ma affermazione, recepita nel preambolodello Statuto dell’O.M.S. ed anche nellanostra Costituzione, oggi possiamo ritener-la tanto più valida, in quanto essa è ormaimaturata nella coscienza civile del nostroPaese.La seconda premessa di politica generale èche la gestione di un servizio come questo deveessere affidata alla cittadinanza come tale,non può venire erogata dall’alto, ma deveessere gestita dagli utenti stessi, che si deb-bono servire di tale servizio.A queste due premesse di carattere politicogenerale, che importano ovviamente alcu-ne conseguenze di cui parleremo, subito, siaffiancano altre premesse che potremo chia-mare di natura tecnico-sanitaria.

2. Aspetti tecniciScopo dei servizi sanitari è la difesa della salu-te, non la protezione economica dal rischio dimalattia come è posta dalle assicurazionisociali. D’altra parte da un secolo e mezzo

circa si va facendo sempre più evidente cheè più economico, più redditizio, prevenireche curare. Se non ché, finché dominavanonella nosologia di tutti i Paesi cosiddetticivili, le malattie infettive, la prevenzioneè consistita essenzialmente in attività nonstrettamente legate all’azione del medico,individualmente, clinicamente operante sulsingolo soggetto. Gli interventi ambientalicontro le cause delle malattie infettive, tuttoquello che è stato fatto da tre o quattro ge-nerazioni di igienisti nel campo della difesadelle malattie da importazione, della boni-fica del suolo, delle acque, dell’aria, sempredal punto di vista della lotta contro le ma-lattie infettive, ha in certo modo creato unaspecie di «specializzazione nella profilassi»ed a staccato in gran parte l’attività preven-tiva (che tradizionalmente era sempre statalegata all’attività del medico generico) daquella che è l’attività terapeutica.L’impostazione mutualistica, poi, della pro-tezione del rischio di malattia, conquistataa poco a poco per la pressione delle catego-rie meglio organizzate dei lavoratori, ha ul-teriormente dissociato le due cose; per cuioggi ci troviamo una gran massa di mediciche di prevenzione non si preoccupa quasiaffatto. Dico «quasi», perché tutti sannobenissimo, che non c’è nessun medico che,di fronte ad una malattia infettiva, non cer-chi di evitare che questa malattia si diffon-da. Ma sostanzialmente i medici terapistise ne occupano molto poco, mentre oggi,con la trasformazione a cui abbiamo assi-stito della nosologia, questa situazione deveessere profondamente cambiata.Oggi, per poter realizzare la prevenzione, ab-biamo bisogno che questa sia portata a livelloclinico, cioè al livello del rapporto individuale.Avremo, sì, una medicina preventiva dimassa, ma anche la medicina preventiva così

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

279Alessandro Seppilli

detta di massa non è altro che una massa diinterventi clinici, individuali. Assicurare uncorretto approvvigionamento idrico, si puòindipendentemente dall’attività dei singolimedici, ma se vogliamo lottare contro lemalattie cardiocircolatorie o contro i tumorimaligni, non possiamo prescindere dal rap-porto individuale medico-paziente.Un altro aspetto del problema, sempre diordine sanitario, è dato dal fatto che la pro-gressiva specializzazione, che è parte inevi-tabile del progresso tecnico e costituisce oggiuna esigenza assoluta in tutti i settori e quin-di anche nella medicina, ha frammentatogli interventi; per cui ci troviamo di frontealla necessità di ricomporli in qualche ma-niera, perché l’individuo è pur sempre untutt’uno e non c’è alterazione della saluteche non si rifletta su tutto organismo.Ciò significa che si fa sentire da una parte ilbisogno di una riabilitazione del medico per-sonale, che si assuma la responsabilità dellasalute dell’individuo continuativamente, edall’altra la necessità di un coordinamentodi quegli interventi specialistici, che inevi-tabilmente dovranno completare l’opera delmedico personale.

3. Il S.S.N.Orbene, da queste premesse, che mi sem-brano ineludibili, sia di politica generale,sia di tecnica sanitaria, deriva l’impostazio-ne della riforma dei servizi, che viene pro-posta oggi in Italia. Secondo tale imposta-zione, si affida allo Stato la responsabilitàglobale dei servizi, con la creazione di un«Servizio sanitario nazionale», inteso comel’osservanza di un compito primario delloStato, come l’istruzione o la protezione del-l’integrità personale o la difesa dei confini ol’esercizio della giustizia; tutte cose: che loStato deve garantire assumendone la respon-

sabilità. Questo, naturalmente, non significache lo Stato debba accentrare nelle sue mani taleservizio, tanto meno ad un livello centralizzato;però, questa responsabilità se la deve assu-mere.D’altro canto, l’esigenza politica suaccen-nata impone che la gestione di questo ser-vizio sia realizzata a livello locale.

Il comprensorioE qui va localizzato un concetto che io ri-tengo di importanza fondamentale per tut-ta l’evoluzione della politica italiana e nonsolo per quella della politica sanitaria: ilconcetto di «comprensorio», inteso comeuna estensione territoriale, dentro la qualepossano essere forniti al cittadino tutti iservizi essenziali di base. Concetto di compren-sorio, che prescinde dalle divisioni politico am-ministrative attuali, che non corrispondonopiù alla realtà sociale di oggi. I Comuni ita-liani in origine erano effettivamente deicomprensori; essi sono sorti proprio in quan-to assicuravano la difesa e i servizi di basead una certa comunità. Poi, nella evoluzio-ne storica, alcuni di essi si sono ridotti aniente, altri sono diventati immensi o si sonosfiancati sotto la pressione delle esigenzeeconomiche e sociali. A mio avviso, questoconcerto di comprensorio deve rinascere, e,una volta affermata la necessità di decen-trare lo Stato a livello regionale, questi com-prensori debbono configurarsi all’internodelle Regioni, nel quadro del programmadi sviluppo regionale.Abbiamo detto che, in prima approssima-zione, i comprensori dovrebbero compren-dere circa 50.000 abitanti; è un criterio mol-to approssimativo, perché purtroppo ci sa-ranno comprensori inevitabilmente più pic-coli, che la comunità dovrà sostenere, per-ché possano vivere, e ci sono, per contro,

280

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali

zone a popolazione addensata, dove i com-prensori potranno essere notevolmente piùampi. Comunque, dal concetto di compren-sorio nasce la prospettiva di un servizio sani-tario nazionale gestito a livello comprensoriale:nasce l’unità sanitaria locale, intesa come cir-coscrizione territoriale (e in un certo sensopolitico-amministrativa) dei servizi sanitari.Personalmente sono convinto che le stesse esi-genze poste dal servizio sanitario si riproporrannoper le attività assistenziali e sociali non legateal servizio sanitario; e, prima o poi, anche per leattività educative, dato che noi siamo unodei pochi Paesi in cui l’educazione è accen-trata a livello nazionale. Ad ogni modo, inprospettiva, il comprensorio, se è valido,deve essere valido per gli altri servizi comeper quello sanitario.

La gestionePer la gestione dell’U.S.L., la prospettiva cheha maggiori adesioni è quella di una strut-tura di tipo consorziale, perlomeno dove ilcomprensorio interessi più Comuni. Per icomprensori che sono più piccoli di una cir-coscrizione comunale (grandi Comuni) dob-biamo attendere che si delinei meglio l’ar-ticolazione amministrativa dei grandi Co-muni, perché ovviamente un Comune di 2o 3 milioni di abitanti non può formare uncomprensorio.Nella maggioranza dei casi, avremo unastruttura consorziale del comprensorio. In talcaso, chi dovrebbe gestire queste unità sani-tarie locali? Evidentemente c’è una dupliceesigenza: da una parte debbono essere rap-presentati nella gestione di questi consor-zi i Comuni e gli altri Enti locali istituziona-li presenti nel comprensorio, come l’ospeda-le di base. Però, noi vorremmo che ci fosseanche una rappresentanza diretta della popo-lazione, non mediata attraverso alle struttu-

re comunali e degli altri Enti locali. E po-tremmo immaginare abbastanza facilmen-te, visto che si tratta di territori ristretti, unapartecipazione di elementi eletti direttamentedalla popolazione. Se immaginiamo un’uni-tà sanitaria locale di 50.000 abitanti, divisain una decina di condotte (che noi chiamia-mo «distretti»), per ognuno di questi distret-ti ci dovrebbe essere un rappresentante elet-to direttamente dalla popolazione, che par-tecipi alla gestione insieme ai rappresentantidegli Enti consorziati.Indubbiamente è necessario che l’unità sanita-ria locale abbia soltanto due interlocutori: unoa monte, la popolazione, e uno a valle, la Regio-ne. Non ci devono essere diaframmi, né amonte, né a valle, tra l’U.S.L. e questi in-terlocutori. Altrimenti ritroveremmo nelnuovo sistema gli stessi difetti che lamen-tiamo oggi nel vecchio, vale a dire la pole-mica fra utente ed Ente gestore; l’utente deveessere il gestore del suo servizio e se è ilgestore del suo servizio sarà indotto a pro-grammare il suo servizio nella maniera piùredditizia, date le condizioni locali e le di-sponibilità economiche a disposizione.

Rischio di erroriProspettate così le cose, quali sono i peri-coli contro i quali, secondo me, bisogna lot-tare? Alcuni pericoli sono ormai superati allivello culturale, ma non sono scomparsi deltutto al livello operativo. Per esempio; latendenza all’accentramento nazionale; ci sonoancora di quelli che pensano ad un serviziosanitario nazionale gestito come un enor-me Ente, una specie di INAM generale pertutta la popolazione italiana; e si vedonogià nella fantasia i palazzoni e i burocrati,che dovranno gestirlo.E non è solo lo Stato che ci minaccia, ciminaccia anche la Regione, la quale, secon-

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

281Alessandro Seppilli

do alcuni, dovrebbe gestire direttamente leunità sanitarie locali; e infine ci sono le Pro-vince che cercano spazio per la loro soprav-vivenza, e dicono perché non la Provincia?Quelli che hanno esperienza di consorzi pro-vinciali, sanno quanto poco democratichesiano le gestioni dei consorzi provinciali,dove è assolutamente impossibile la parte-cipazione diretta della popolazione.Altro pericolo: la dispersione di quello chenoi cerchiamo di unificare, attraverso la per-sistenza di strutture verticali settoriali. Tuttele strutture verticali esistenti cercano di so-pravvivere e trovano anche alcuni consensi;ora, deve essere ben chiaro che tutto quelloche le strutture verticali hanno creato noilo dobbiamo utilizzare: ha detto molto benel’amico Bruni che «le strutture dell’ONMI,che fino ad oggi hanno operato nell’ONMI,domani opereranno nelle unità sanitarie lo-cali». E lo stesso discorso vale per le strut-ture degli istituti mutualistici e degli altriEnti che hanno operato fin qui, ma questonon vuol dire la conservazione delle gerar-chie verticali.Infine c’è ancora un terzo pericolo: la ten-denza a negare la responsabilizzazione della cit-tadinanza, della popolazione. Si capisce cheresponsabilizzare la popolazione comportadei rischi, perché la popolazione non è stataabituata, fino ad oggi, a gestire queste cose,ma è solo cosi che si procede nella demo-crazia; ed io credo che si proceda molto piùrapidamente responsabilizzando, che «tute-lando», come facciamo noi in Italia, per cuianche gli amministratori comunali, a co-minciare dal sindaco di Roma e di Milano,sono tutti sotto tutela, tutti necessariamentecontrollati da un’altra testa, che non è af-fatto detto che sia più perfetta o più com-pleta della loro.Questi i pericoli; e poi ci sono le resistenze.

Le resistenze, anzitutto da parte di quantihanno interesse che non si cambi nulla. Sicapisce che se c’è qualcuno che nel sistema,a qualunque titolo, guadagna un paio di mi-lioni al mese, questi non ha interesse che sicambi niente; e quindi, anche in perfettabuona fede, resiste.Un’altra resistenza è costituita dalla impre-parazione della popolazione, degli utenti,che abituati dall’impostazione paternalisti-ca a ricevere dall’alto, non percepiscono l’im-portanza dell’autogestione, alla quale ci siprepara solo attraverso un processo educa-tivo di maturazione politica.Una terza resistenza è stata accennata an-che da alcuni che hanno parlato prima dime: è la resistenza corporativa delle cate-gorie che, attraverso le lotte sindacali, sisono assicurate certe posizioni, che riten-gono valide e che temono possano esseremenomate dalla riforma, che porta tutti icittadini allo stesso livello.Infine, ci sono i «fantasmi»: oltre alle resi-stenze ed ai pericoli, ci sono i fantasmi. Ilfantasma della «impiegatizzazione» del me-dico, che ha riempito i discorsi, nelle com-missioni a cui abbiamo partecipato, di quelliche parlavano in difesa della «libera profes-sione». Questa impiegatizzazione del me-dico è un fantasma; perché nelle prospetti-ve del servizio sanitario nazionale i rappor-ti giuridici dei medici sono esattamentequelli che vigono attualmente. Se voglia-mo chiamare «impiegati» gli ufficiali sani-tari ed i medici dell’Ufficio di Igiene, que-sti saranno impiegati domani come lo era-no ieri; se chiamiamo «impiegatizzazione»il rapporto che lega il medico condotto alsuo Comune, quello sussisterà certamenteanche domani.Tutti quelli che hanno avuto familiarità conqualche medico condotto operante in un pic-

282

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali

colo centro, sanno che il medico condottonon si sente «impiegato» e svolge un’attivi-tà professionale altrettanto libera quantoquella degli altri colleghi.Un altro fantasma è quello della «burocra-tizzazione» delle prestazioni. Se c’è una or-ganizzazione burocratizzata delle prestazioniè proprio questa nostra, in cui, per avere laprestazione, bisogna prima dimostrare chisei, di chi sei figlio, che mestiere fai, quan-te marche hai pagato, di che malattia seimalato. Mi sembra chiaro che un servizioche riconosce: il diritto alla prestazione, peril solo fatto di essere al mondo, è il menoburocratizzato che si possa immaginare.Terzo fantasma: quello dei « costi insostenibi-li». Ora, è chiaro che il «diritto alla salute»è un diritto tendenziale, non è un dirittoassoluto, filosofico. E’ chiaro che, se dicia-mo «tutti hanno diritto a quello che la scien-za offre», non intendiamo con questo affer-mare che tutti hanno diritto ad essere ope-rati, anche di ernia, da Valdoni; è chiaro chevi saranno sempre dei limiti all’esercizio deldiritto, limiti imposti dalle possibilità tec-niche, sociali, economiche, che la colletti-vità offre.All’interno di queste possibilità, ci sono del-le scelte da fare, c’è una programmazione,che sarà fatta a livello nazionale, a livelloregionale, a livello delle unità sanitarie lo-cali. E quindi è chiaro che se volessimo por-tare le prestazioni a livelli insostenibili dal-la collettività esse sarebbero insostenibili inqualunque sistema; perciò dovremo propor-zionarle alle nostre possibilità.

Gli strumentiInfine, per concludere, quali sono, secondome, gli strumenti essenziali necessari perpoter realizzare tutto ciò.Occorrono anzitutto le Regioni; perché sen-

za le Regioni non si può programmare unservizio di questo tipo; occorrono i pianiregionali di sviluppo e quindi anche i pianicomprensoriali. A tutt’oggi, abbiamo già delleRegioni funzionanti ed abbiamo già delleRegioni che hanno fatto i piani comprenso-riali: quelle sono pronte.Occorre la riforma tributaria; ma possiamoanche immaginare che, in attesa della rifor-ma tributaria, si possa, attraverso un fondonazionale sanitario, sostenere in via tempo-ranea la spesa necessaria. Bruni dice «per unanno potremmo fare delle unità sanitarie in-complete»; io direi che, se è questione di unanno, é meglio aspettare e poi farle com-plete quest’altr’anno. Perché, diciamoci laverità, non c’è nulla di più pericoloso, inItalia, del provvisorio, della creazione distrutture che, una volta create, poi per sman-tellarle ci vuole il bene di Dio. Perciò, lagradualità necessaria, realizziamola attraver-so una programmazione di questa graduali-tà. Cominciamo a nazionalizzare le presta-zioni ospedaliere, cominciamo a naziona-lizzare le prestazioni ambulatoriali; poi, sesarà necessario, potremo aspettare ancorasei mesi, dopo di ché faremo le unità sani-tarie locali «globali».

Il personaleAd ogni modo, non facciamoci illusioni: leRegioni hanno due anni per poter legifera-re; per questi due anni, potremo anche aspet-tare la creazione delle unità sanitarie locali.Però, c’è il discorso che faceva Mazzotti: ilpersonale necessario dove lo andiamo a pren-dere? Questo è un discorso molto lungo,che richiederebbe per sé tutta una tavola ro-tonda. Perché ci sono problemi di formazio-ne di personale nuovo, a cominciare dai pro-blemi della riforma universitaria. Ci sono iproblemi della utilizzazione del personale

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

283Alessandro Seppilli

attualmente esistente, a cominciare dal per-sonale direttivo delle U.S.L. Personalmenteritengo che la direzione delle U.S.L. dovrà es-sere collegiale, poiché in essa convergono com-petenze molto diverse. Per esempio: diri-gente dei servizi preventivi (l’attuale uffi-ciale sanitario); dirigente dei servizi medicidi base (l’attuale dirigente dei servizi mu-tualistici); dirigente dei servizi ospedalieri(direttore sanitario dell’ospedale di base);dirigente dei servizi infermieristici; dirigentedei servizi sociali; dirigente dei servizi far-maceutici; dirigente dei servizi veterinari.

La direzione collegiale dovrà, poi, eleggereun direttore che la rappresenti e svolga lemansioni esecutive. E poi c’è il grossissimoproblema del personale sanitario così dettoausiliario, del personale «non medico»; e quibisogna operare, operare d’urgenza, non conil sistema all’italiana, che se mancano inge-gneri nominiamo ingegneri i capimastri ecosì non abbiamo né ingegneri né capima-stri, bensì con un sistema di reale qualifica-zione di questa categoria. Ma, ripeto, è unlungo discorso che richiederebbe un’altratavola rotonda.

Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 284-289

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

1.E veniamo al protagonista dell’opera, al qua-le tutta la riforma è dedicata: al cittadino,utente e gestore ad un tempo del servizio.Personalmente, io ritengo che nessun pro-gramma di riforma sanitaria meriterebbeseria attenzione se non si proponesse, in pri-missimo luogo, di superare l’attuale rappor-to inevitabilmente polemico fra chi forni-sce o assicura le prestazioni e chi le utilizza.Siamo partiti dal presupposto che scopo dellamedicina è la difesa della salute, di tutti edi ciascuno: perciò i soggetti del sistemanon possono essere che i cittadini, oggi trop-po spesso considerati, invece, come ogget-to passivo della società consumistica anchein questo settore vitale. Sono essi che deb-

La popolazione: soggetto del sistema*The people: subject of the system

Alessandro Seppilli

* Pubblicato, pp. 32-41 nel volume Significato di una riforma, di Alessandro Seppilli - Maurizio Mori - MariaAntonia Modolo (curatori), Il Pensiero Scientifico editore, 1972, pp. 210; e su “L’Educazione Sanitaria”, vol.XVI, fasc. 2-3 aprile-settembre 1971, pp. 161-177.

bono consapevolmente richiedere le presta-zioni di cui hanno bisogno e che il serviziodeve loro assicurare. Sono essi che debbonoconsapevolmente operare le scelte inevita-bili tra ciò che è utile o necessario e ciò cheè inutile o superfluo o addirittura dannoso.Per tali scelte debbono essere assistiti daitecnici. come in ogni altro caso in cui lascelta abbia un contenuto tecnico; ma deb-bono essere loro i soggetti della scelta e nonlimitarsi a subire passivamente le sceltedecisionali operate da altri.Questa responsabilizzazione dei cittadini nel-la gestione del servizio è la condizione inelu-dibile, a mio avviso, perché non si ripropon-ga nel servizio stesso l’eterna polemica tracittadino e servizio, che pesa come coltre di

Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014

285Alessandro Seppilli

piombo su tutti i nostri servizi pubblici. È lapremessa di una gestione veramente demo-cratica e non delegata del servizio sanitarionazionale; è insomma l’essenza stessa dellademocrazia, in questo come in ogni altroaspetto della vita sociale.