Revista Arqueologia Pública 3, 2008 Comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada

Transcript of Revista Arqueologia Pública 3, 2008 Comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada

Revista

Arqueologia Pública

Publicação Anual

no 3

2008

ISSN 1981-2477

São Paulo, Brasil

Revista.pmd 02/07/2009, 12:501

2

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

Editores

Comissão Editorial

Conselho Editorial

Projeto gráfico

Pedro Paulo Abreu Funari (NEE/UNICAMP)Erika Marion Robrahn-González (NEE/UNICAMP)

Lourdes Dominguez (Oficina del Historiador, Havana, Cuba)

Andrés Zarankin (UFMG)

Gilson Rambelli (NEE/UNICAMP)

Nanci Vieira Oliveira (UERJ)

Ana Pinon (Universidad Complutense de Madrid, Espanha)

Pedro Paulo Abreu Funari (NEE/UNICAMP)

Erika Marion Robrahn-González (NEE/UNICAMP)

Charles Orser (Illinois State University, EUA)

Gilson Martins (UFMS)

José Luiz de Morais (MAE/USP)

Peter Ucko (Institute of Archaeology, UCL)

Laurent Olivier (Université de Paris)

Sian Jones (University of Manchester)

Martin Hall (Cape Town University, South Africa)

Bernd Fahmel Bayer (Universidad Nacional Autónoma de México)

José Luiz de Magalhães Castro Neto

Revista.pmd 02/07/2009, 12:502

3

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

EDITORIAL

Arqueologia Pública: comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada.

A Arqueologia Pública alcança, a cada ano, novos horizontes e perspectivas. Isto sedeve, em não pequena medida, à crescente inserção das disciplinas científicas e acadêmicasno campo da ciência aplicada. Se isto ocorre em diversos campos, de forma variada, noâmbito da Arqueologia estas posturas de interação com a sociedade generalizam-se emritmo acelerado. A diversidade de grupos sociais interessados na pesquisa arqueológicarevela-se, em toda sua riqueza, neste terceiro número da revista Arqueologia Pública. Diver-sos artigos tratam da Arqueologia em contextos indígenas, com práticas de inserção dascomunidades na gestão e preservação do patrimônio arqueológico/cultural. A mídia merecedestaque, assim como as implicações educacionais da disciplina e discussões de caráterteórico. Também neste volume mesclam-se autores brasileiros e estrangeiros, em artigosvoltados para situações diversas. Boa leitura!

Pedro Paulo A. FunariErika Robrahn-González

Revista.pmd 02/07/2009, 12:503

5

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

Sumário

7

15

19

33

49

65

81

Artigos

UM SÍTIO, MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES: O CASO DO CHAMADO“STONEHENGE DO AMAPÁ”

Mariana Petry CabralJoão Darcy de Moura Saldanha

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM TERRASINDÍGENAS

Erika M. Robrahn-GonzálezMaria Clara Migliacio

ARQUEOLOGIA E CINEMA, UMA HISTÓRIA EM COMUM

Gonzalo Ruiz ZapateroAna Maria Mansilla Castaño

ARQUEOLOGIA E PÚBLICO: PESQUISAS E PROCESSOS DEMUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA

Manuelina Maria Duarte Cândido

¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueologíade Contrato en Uruguay.

Irina Capdepont Caffa

PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTAMUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO EGEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG

Daniel Fernandes MoreiraHaroldo Paes GessoniSônia Maria Sanches

Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio Cultural

Lúcio Menezes Ferreira

Revista.pmd 02/07/2009, 12:505

7

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 7-13.

UM SÍTIO, MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES: O CASO DOCHAMADO “STONEHENGE DO AMAPÁ”

Mariana Petry Cabral*João Darcy de Moura Saldanha**

Resumo: As pesquisas em um sítio de megalitos no Amapá nos coloca-ram de frente com a construção de vários discursos sobre os vestígiosarqueológicos. A partir da perspectiva interpretativa que perpassa o pro-jeto, a profusão de interpretações surgidas com a visibilidade que o sítioganhou foi entendida como parte importante no processo de construçãodo próprio discurso científico. Este artigo discute como a abertura a múl-tiplas interpretações, oriundas de múltiplos autores/atores, contribui paraa construção de discursos menos autoritários, logo também para a práti-ca de arqueologias híbridas.

Palavras-chave: Arqueologias híbridas; Interpretação; Vantagemepistemológica; Arqueologia amazônica; Patrimônio arqueológico.

(*) Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicasdo Estado do Amapá. [email protected](**) Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicasdo Estado do Amapá. [email protected]

“Isso não é um cachimbo”

A arqueologia é uma dessas ciências comcadeira cativa no imaginário popular. Os ar-queólogos aparecem nos filmes de Hollywood,em livros e gibis e agora até em novelas. Eainda que possamos discutir sobre o perfildestes personagens, muito mais próximos decolecionistas do século XIX do que profissio-nais contemporâneos, não há como negar aatração que eles exercem sobre o público.

Se essa é a imagem que o grande públi-co recebe sobre os arqueólogos, o que seráque eles entendem por “trabalho de arqueo-logia”? O que os arqueólogos fazem? Pode-

ríamos culpar a grande mídia pelas informa-ções distorcidas, mas até que ponto nós tam-bém não somos responsáveis por isso? Nos-sos textos, nosso discursos, alcançam essepúblico tão atraído pela arqueologia? Nossosprojetos permitem participação? Nossasmaneiras de construir interpretações estãoabertas para não-arqueólogos, para não-ci-entistas?

Já não é recente a argumentação de quea ciência em geral, e também a arqueologiaem particular, não são neutras. Nas palavrasde Christopher Tilley (1989), “uma arqueo-logia apolítica é um perigoso mito acadêmi-co”. Se a arqueologia é feita por pessoas –que são sempre falíveis, sempre posicionadas– por que o produto do trabalho dessas pes-soas – que é conhecimento arqueológico –seria neutro? Como seria possível retirar osujeito – que é o próprio pesquisador – docontexto de produção? Essas questões criti-

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:547

8

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

cam uma postura que afirmava não apenasa possibilidade, mas também a necessida-de, da arqueologia como ciência ser impar-cial, objetiva, neutra.

Desde pelos menos a década de 1980,na Europa e nos Estados Unidos, os arqueó-logos discutem sobre nosso papel social (en-tre outros, Wylie 1989; Tilley 1989; Shanks& Tilley 1987; Shanks & Tilley 1992; Hodder1992). Se pensarmos que a arqueologia étambém uma forma de agir no mundo, umaforma de sermos sujeitos em sociedade, oque nós produzimos como arqueólogos é tãoimportante quanto a maneira como chega-mos a isso. A produção arqueológica não édada. Ela é construída. Não existe um pas-sado – perdido, enterrado, submerso – deum lado, e a ciência arqueológica do outro.O passado só existe na prática científica.

É através desse fazer arqueológico, daprática, que mesmo os objetos são constitu-ídos (Shanks & Tilley 1992: 23). Isso não sig-nifica que os objetos não existam, que elesnão estejam lá, no sítio. Mas, como afirmaJulian Thomas (1996: 63), é apenas o reco-nhecimento do arqueólogo de que aquelevestígio tem relevância que o constitui defato. Um arqueólogo que não saiba reconhe-cer uma pederneira, por exemplo, não a en-contrará. E se mesmo os objetos materiaissão constituídos na prática, o que dizer dosobjetos intelectuais?: como problemas depesquisa, temáticas de projetos, as afirma-ções que fazemos? (Tilley 1990: 298-300).Ora, também eles não existem fora da práti-ca. Como disse Ian Hodder (1992): “O quemedimos e como medimos são questões te-óricas”. Portanto, toda observação é tambémuma interpretação.

E se o arqueólogo tem um papel ativocomo produtor de conhecimento, isso obvia-mente significa que a produção de conheci-mento não é uma tarefa automática. Pelocontrário, produzir conhecimento arqueoló-gico é um processo interpretativo, é a cons-trução de um discurso: transformar coisasem palavras, dar sentido às coisas atravésdas palavras. Então a relação entre as coi-sas e o texto é feita pelo arqueólogo, que

deliberadamente ou não está dando valores,significados, às coisas e a seu texto.

A produção arqueológica, então, comotoda produção científica, é escrita, é articu-lada, é discursiva. Então podemos dizer quea escrita da arqueologia não é só um meiopara divulgar resultados de pesquisa. A es-crita da arqueologia é também a própriaconstrução dos resultados. O discurso é aprodução.

É como a pintura do cachimbo de RenéMagritte: entre a linguagem e as coisas, exis-tem os significados. Não existe uma relaçãodireta, transparente, entre a linguagem e ascoisas (Tilley 1990:282). Se “isso não é umcachimbo”, a escavação também não é opassado. O passado é a construção que nósfazemos hoje, a partir das informações queconseguimos perceber dos vestígios.

Quando fazemos um projeto de arqueo-logia, nós escolhemos como vamos construiro passado. Escolhemos quem poderá parti-cipar dessa construção. Escolhemos o quepoderá fazer parte desta construção. É umaresponsabilidade nossa. E é sobre essas es-colhas, em um projeto que desenvolvemosno Amapá, que discorremos aqui.

Políticos, imprensa e cientistas

O Projeto de Investigação Arqueológicana Bacia do Rio Calçoene é um projeto fi-nanciado pelo Governo do Estado do Amapá,que teve início do final de 2005. Calçoene éum dos 16 municípios do Estado do Amapá,e tem sido a sede dos trabalhos de campoaté o momento. Calçoene fica a 270km dacapital, Macapá, na região Nordeste do Es-tado. É um município de área enorme, mascom população pequena, por volta de setemil habitantes, sendo 5000 na área urbana(IBGE 2000).

Esse projeto foi criado sobre duas ques-tões principais: a produção de conhecimen-to científico sobre as antigas populações in-dígenas e o envolvimento da comunidadelocal. Sendo um projeto totalmente financi-ado pelo Governo do Estado, houve sempre

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:548

9

Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”Mariana Petry Cabral

João Darcy de Moura Saldanha

um interesse explícito em promover desen-volvimento econômico e social para a re-gião. Com isso, o projeto nunca teve inte-resses apenas acadêmicos. A história decriação do projeto ajuda a explicitar essecontexto sócio-político.

O que ocorreu foi que em Novembro de2005, uma equipe de pesquisadores e técni-cos do Estado estava na região de Calçoenefazendo alguns trabalhos. Uma dessas pes-soas convidou a equipe para visitar um localonde havia umas pedras fincadas no chão.Esse era o sítio AP-CA-18, na época conhe-cido basicamente só pela população local euns poucos visitantes. É um sítio belíssimo.É uma estrutura circular de grandesmegalitos, com 30 metros de diâmetro. Nasescavações, a nossa percepção é de contex-tos cerimoniais: enterramentos, oferendas,visitações.

Além da impressionante estrutura queeles viram, um dos participantes, Elias JoséÁvila, meteorologista do IEPA, teve a sensi-bilidade de observar em um dos blocos umpossível alinhamento com o sol durante oSolstício, até aí apenas como hipótese, quedepois foi comprovada. Então o botânico Be-nedito Rabelo, na época Diretor do Centrode Ordenamento Territorial do IEPA, escre-veu um relatório sobre essa situação. E en-viou-o diretamente para o Governador. O re-latório começa assim:

“Ao: Excelentíssimo Senhor AntônioWaldez Góes da Silva

Governador do Estado do Amapá

Dirigimo-nos a Vossa Excelência paradar conhecimento sobre uma condiçãohistórica-cultural (arqueológica) do Es-tado do Amapá que, ao nosso ver, antesmesmo de ser tratada como objeto deestudos especializados, pode ser consi-derada como condição de importânciaestratégica para o Estado e carecer demedidas urgentes que lhes asseguremguarda e proteção f rente àvulnerabilidade em que se encontra.”(Rabelo, 2005:1)

O que ele destaca é que patrimôniosdeste tipo devem ser tratados não apenascomo objeto de pesquisa, mas também comoquestão de gestão e ordenamento territorial.A importância estratégica não é apenas pelapreservação de patrimônio como responsa-bilidade social ou cultural, mas ao uso quepode ser dado a esse patrimônio, como tu-rismo, por exemplo. Tanto mais interessan-te se lembrarmos que o Amapá já usa o sim-bolismo do equinócio como atrativo turístico.Como Rabelo descreve no relatório:

“Ao lembrar que o Marco Zero doEquador, com seu simbolismo, mesmoconstruído em cimento e areia tanto vemcontribuindo com o desenvolvimento des-te Estado o que não pensar de relíquiasque em tempos pretéritos também fo-ram utilizadas para demarcar hábitos ecostumes de outras gerações com a di-mensão temporal?”(Rabelo 2005: 8)

O sítio AP-CA-18 tem sido, desde então,entendido como um atrativo turístico com altopotencial. Durante muitos encontros que nóstivemos com políticos, autoridades do esta-do e outros pesquisadores, sempre o turis-mo apareceu como o principal meio de de-senvolvimento econômico através da arque-ologia. Esse é um dos motivos que fez o Go-verno do Estado investir na pesquisa. Outromotivo é um interesse que o governo temexpressado para a preservação e para a va-lorização do patrimônio arqueológico.

Como exemplo disso, em 2005, foi cria-do o Programa Estadual de Preservação doPatrimônio Arqueológico. Em 2006, junto como SEBRAE/AP, foi publicado um livro-manualpara incentivar o uso de grafismos arqueo-lógicos hoje. Como afirma o governador naapresentação do livro: “A herança culturalidentificada nos sítios arqueológicos encon-trados em nosso estado (...) muito contribui-rá para o entendimento e esclarecimentodesse período histórico, ao mesmo tempo emque promoverá a redescoberta de nossasraízes” (Góes da Silva, 2006: 5).

Foi nesse ambiente muito sensível aopatrimônio arqueológico que nosso projeto

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:549

10

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

teve início. Mas esse interesse explícito dogoverno, de autoridades, de políticos, de se-tores empresariais, também mostrou clara-mente que muitos discursos seriam – ou atéjá estavam sendo – produzidos. E essa situ-ação destacou a necessidade de fazermosum projeto inclusivo, que fosse aberto não sópara os discursos dos nossos financiadores(o próprio Estado), mas também para ou-tros discursos possíveis, como da comunida-de local. E essa é ainda uma experiência emandamento.

Quebrando a barreira epistemológica

O Município de Calçoene hoje em dia éhabitado principalmente por população ca-bocla, portanto pessoas inseridas na culturaOcidental. Isso é importante por que elas têmum conhecimento básico sobre o que é umapesquisa científica, ao menos na forma comoé transmitido pelos grandes meios de comu-nicação ou nas escolas. Isso permitiu umasituação para nós confortável de início, já queexistia uma base para apresentarmos nos-sos objetivos. Mas ao mesmo tempo, é umasituação que traz já uma barreira pré-estabelecida. Nós chegamos portando o queViveiros de Castro chama de “vantagemepistemológica” (2002:2). De um ladoestamos nós, arqueólogos, cientistas porta-dores do conhecimento; e do outro lado es-tão eles, comunidade local, receptores deconhecimento. Eles já nos receberam comoportadores de conhecimento, como os espe-cialistas, o lugar-comum de cientistas. E odesafio ainda é quebrar essa barreira,transformá-los de parceiros passivos a par-ceiros ativos.

Além de formas bem usuais de inserçãocom a comunidade, como palestras nas es-colas, em centros comunitários, e muita con-versação informal, nós também usamos umoutro meio de comunicação: a rádio.

No interior do Estado há muito poucaslinhas telefônicas, e elas só alcançam os pe-quenos centros urbanos. As estações de rá-dio funcionam como o principal meio de co-

municação. As pessoas trocam recados pelarádio: desde avisos entre parentes em situ-ações graves, como doença e morte, a reca-dos entre patrões e empregados, e entreamigos. A rádio Calçoene FM tem, portanto,uma audiência incrível. E é possível encon-trar aparelhos de rádio em todas as casas,especialmente nas mais distantes; sem luz,sem água, mas com rádio. A rádio é o prin-cipal meio de comunicação.

E nós fizemos muito uso desse meio. Eenquanto falávamos na rádio, ouvintes liga-vam, outros iam até lá, e outros ainda deixa-vam recados. Daí surgiram não apenas mui-tas informações, como dúvidas da popula-ção e mesmo muitos questionamentos, prin-cipalmente sobre o destino das peças quepoderiam ser encontradas.

Quando nós começamos a escavação,depois de seis meses de visitas e contatosna cidade, a maior parte da população co-nhecia o projeto e sabia qual era nossa posi-ção sobre a participação deles, sobre a guar-da do material, sobre futuros projetos. E coma participação de alunos de segundo graunas escavações, que receberam treinamen-to de campo e laboratório, e também parti-ciparam nas entrevistas com informantes, acolaboração se fortaleceu. Nós já não éra-mos mais estranhos, e uma confiança mú-tua surgia.

Uma parte importante desse processotem sido algumas aparições do sítio AP-CA-18 na grande mídia. Em maio de 2006, quan-do as escavações nem tinham sido iniciadas,o Governo do Estado decidiu apresentar a“descoberta”. Foi feita uma entrevista coleti-va no Palácio do Governo, e o próprio gover-nador anunciou a descoberta arqueológica.Era ano eleitoral, e o governador era candi-dato a re-eleição.

O resultado desse anúncio público gerouuma cadeia de publicação nos mais inespe-rados meios de comunicação. Do Jornal Na-cional à revista Seleções, o sítio apareceupraticamente no mundo todo. E o sítio levouo pequeno e pobre município de Calçoenepara a mídia, para os jornais e para a televi-são. E aparecer no Jornal Nacional é algo

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5410

11

Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”Mariana Petry Cabral

João Darcy de Moura Saldanha

raro mesmo para o Estado do Amapá, ima-ginem o que não foi para Calçoene... E daínasceu um sentimento de orgulho, orgulhopor ver uma coisa do seu município sendochamada de especial, orgulho por conhecerde perto, de ser um pouco dono daquilo. Eesse sentimento de propriedade dessepatrimônio ajudou muito na participação daspessoas no projeto. O que nós sentimos éque eles começaram a querer participar doprojeto.

Isso garantiu uma aproximação muitomais interessante entre nós e eles. É claroque a barreira entre conhecedores e recep-tores não foi ainda desfeita, mas ela dimi-nuiu. Durante as escavações, nós recebemoscentenas de visitantes. Alguns, como estu-dantes de primeiro e segundo grau, eramesperados, faziam parte da rede de conta-tos formais que tínhamos com as escolas e aprefeitura. Mas muitos outros não eram. Etirar fotos no sítio era sagrado. O interes-sante é que a máquina era nossa. Então nãoeram fotos para eles terem cópias, mas fo-tos para nós termos eles dentro do projeto.

É claro que a maior parte dos visitantesdemonstrou apenas uma curiosidade geral,interessados em ver de perto o que apare-ceu na TV. A barreira epistemológica conti-nuava lá. Mas algumas situações nos con-venceram que era possível realmente superá-la. Foi o caso com o Senhor Roseno Sarmentodos Santos.

As únicas descrições sobre poços fune-rários no Amapá eram as de Emilio Goeldi,do final do século XIX (Goeldi 1905). Goeldihavia escavado dois poços no Cunani, umalocalidade no norte do Município de Calçoene.E ali estava o Roseno, na nossa frente, quejá havia aberto três poços funerários em vá-rios sítios na área. Tornou-se um grandeparceiro; não apenas nos levando a váriosoutros sítios, mas também nos ajudando acompreender o primeiro poço funerário queescavamos.

Um outro exemplo é o Sr. Lailson Came-lo da Silva, ou Garrafinha. É dele o relatomais antigo que temos do sítio AP-CA-18,assim como os relatos das transformações

mais recentes: retirada da floresta de gale-ria, queimadas, pasto, criação bovina. A partirde Setembro de 2006, ele tornou-se oguardião do sítio, e hoje está a serviço doIEPA, cuidando da área, e recebendo os visi-tantes, que continuam a aparecer. Houve ummomento muito interessante durante as es-cavações. O Garrafinha é um grande conta-dor de histórias, e jamais perde a oportuni-dade de contar o que ele sabe e conhecesobre o sítio. Porém, em algum momento,ele começou a mudar seu discurso. Ele co-meçou a ressaltar o quanto ele mesmo ha-via destruído do sítio. Fazendo queimadas,derrubando árvores, juntando peças. E emseguida dizia: “eu era ignorante, mas hojeeu sou o guardião do sítio, e agora eu façotudo pra preservar”.

Para nós está bem claro que ainda te-mos muito a fazer, principalmente por que agente gostaria que a comunidade fosse maisativa em relação ao projeto, que a barreiraepistemológica fosse vencida. A relação es-pecialistas-receptores ainda domina a cena,mas um sentimento de responsabilidade emrelação ao patrimônio está crescendo; e issonos motiva a seguir esse caminho. Hoje, umadiscussão na câmara de vereadores deCalçoene reforça essa mudança de percep-ção sobre o patrimônio. Eles estão discutin-do a guarda do material arqueológico, pro-pondo alternativas para que o material volteao Município.

Isso nos mostra que o principal resulta-do dessa experiência de tentar incluir a co-munidade local, pelo menos até o momento,é essa mudança de percepção. O patrimônioarqueológico transformando-se de simplescuriosidade (se tanto), para uma questãopolítica no município.

São mudanças deste tipo que nos fazemagir muito mais cautelosamente na constru-ção dos nossos discursos. O que nós fala-mos sobre o sítio, a forma como recebemosas visitas, a forma como nos relacionamoscom eles, tudo influi na nossa construção. Equanto mais direto o envolvimento de outrosatores, mais cuidado nós temos que ter nasnossas afirmações, por que elas alcançam

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5411

12

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

de fato essas pessoas. Especialmente emcasos como o do sítio AP-CA-18, que deveser transformado em um parque paravisitação, a forma como o projeto é conduzi-do pode transformar essa comunidade. Epode não ser uma transformação igualitária(Sandlin & Bey 2006).

A experiência que nós participamos hojeem Calçoene é uma tentativa de romper essabarreira epistemológica. Não podemos falar em

Abstract: Research at a megalithic site in Amapá exposed us to theconstruction of a variety of discourses on archaeological vestiges.Considering the interpretative perspective guiding the project, weunderstood the multiple interpretations raised by the site visibility as animportant part of the building process for scientific discourse. This paperdiscusses the way through which an opening for multiple interpretations,made by multiple authors/actors, favors the building of less authoritariandiscourses, thus also a practice of hybrid archaeologies.

Key-words: Hybrid archaeologies; Interpretation; Epistemologicaladvantage; Amazonian archaeology; Archaeological heritage.

“abrir” um sítio à interpretação, simplesmenteporque é impossível fechá-lo à interpretação.Todos nós, arqueólogos ou não, estamos in-terpretando sítios quando os visitamos. O quenós precisamos não é abrir os sítios à inter-pretação; o que nós precisamos é abrir nos-sos projetos a outras interpretações. E abrirnossas práticas, nossas teorias e nossos dis-cursos aos outros pode ser o início da constru-ção de arqueologias realmente híbridas.

Referências bibliográficas

GOELDI, E.1905. Excavações Archeologicas em 1895. 1ª

parte: As Cavernas funerarias atificiaesdos indios hoje extinctos no rio Cunany(Goanany) e sua ceramica. Memórias doMuseu Goeldi.

GÓES DA SILVA, A.W.2006. Identidade Fortalecida. In: SEBRAE/AP. O

legado das civilizações Maracá e Cunani:o Amapá revelando sua identidade.Macapá: SEBRAE/AP.

HODDER, I.1992 Theory and practice in archaeology.

London/ New York: Routledge.IBGE.

2000 Censo Demográfico.RABELO, B.V.

2005 Relatório Cunani. Macapá: IEPA. 9p.SANDLIN, J.A. & G.J. BEY III.

2006 Trowels, trenches and transformation: A

case study of archaeologists learning a morecritical practice of archaeology. Journal ofSocial Archaeology. (9) 2. p.255-276.

SHANKS, M. & C. TILLEY.1987 Social theory and archaeology. Cambridge:

Polity Press.1992 Re-Constructing Archaeology - Theory and

Practice. London/ New York: Routledge.THOMAS, J.

1996 Time, Culture and Identity - An interpretivearchaeology. London/ New York: Routledge.

TILLEY, C.1989 Archaeology as socio-political action in

the present. In: Wylie, A. & V. Pinsky.Cr i t ical tradit ions in contemporaryarchaeology: Essays in the Philosophy,History and Socio-Politics of Archaeology.Albuquerque: University of New MexicoPress.

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5412

13

Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”Mariana Petry Cabral

João Darcy de Moura Saldanha

1990. Michel Foucault: Towards an Archaeologyof Archaeology. In: Tilley, C. Reading Ma-terial Culture: Structuralism, Hermeneuticsand Post-Structuralism. Oxford: BasilBlackwell.

VIVEIROS DE CASTRO, E.2002 O nativo relativo. Mana. (8) 1.

WYLIE, A.1989 Introduction: socio-political context. In:

WYLIE, A. & PINSKY, V.(ed) Criticaltraditions in contemporary archaeology:Essays in the Philosophy, History andSocio-Politics of Archaeology. Albuquerque:University of New Mexico Press.

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5413

14

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5414

15

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 15-18.

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICOEM TERRAS INDÍGENAS

Erika M. Robrahn-González*Maria Clara Migliacio**

Resumo: Este artigo apresenta o resultado do trabalho desenvolvido du-rante o “I Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio ArqueológicoPan-Amazônico”, promovido em novembro/2007 pelo Instituto doPatrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na cidade de Manaus/AM, mais especificamente, na Sessão Temática intitulada “Preservaçãodo Patrimônio Arqueológico em Terras Indígenas”.

Palavras Chave: Patrimônio Cultural, herança indígena, arqueologiapública, legislação.

(*) Professora Livre Docente, pesquisadora colabo-radora do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) daUniversidade Estadual de Campinas.(**) Professora Doutora, Instituto do Patrimônio His-tórico e Artístico Nacional, Mato Grosso.

Introdução

Este artigo apresenta o resultado do tra-balho desenvolvido durante o “I SeminárioInternacional de Gestão do Patrimônio Arque-ológico Pan-Amazônico”, promovido em no-vembro/2007 pelo Instituto do PatrimônioHistórico e Artístico Nacional (IPHAN) na ci-dade de Manaus/AM, mais especificamente,na Sessão Temática intitulada “Preservaçãodo Patrimônio Arqueológico em Terras Indí-genas”.

Durante este evento foram realizadasapresentações sobre o tema e debates sub-seqüentes, visando elaborar uma síntese depontos sensíveis e apresentar diretrizes erecomendações a serem observadas por

aqueles que desenvolvam trabalhos voltadosao patrimônio arqueológico, histórico, cultu-ral e/ou paisagístico localizado em terras in-dígenas.

O resultado final do trabalho foi apre-sentado na forma de uma Moção de Encami-nhamento, apresentada na íntegra no textoabaixo.

O objetivo maior do trabalho é contribuirpara um aperfeiçoamento e, em especial,uma postura ética e multicultural no trata-mento do patrimônio cultural de comunida-des indígenas, dentro do conceito de Arque-ologia Pública e Arqueologia Colaborativa,amplamente discutido no corpo teórico emetodológico da disciplina arqueológica.

Moção de encaminhamento

Esta moção visa sintetizar os principaispontos de reflexão abordados durante a pre-sente Sessão Temática. Para tanto, o texto écomposto por dois blocos, a saber:

Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3215

16

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

• Pontos sensíveis, diretrizes e reco-mendações, que organiza os principaistópicos de discussão e indica questõessensíveis e recomendações a seremconsideradas sobre o assunto;

• Ações, que indica ações a serem de-senvolvidas, visando o detalhamentoe continuidade das reflexões aqui le-vantadas para alcance de resultadosmais abrangentes nos aspectos estra-tégicos e operacionais do tema.

PONTOS SENSÍVEIS, DIRETRIZES ERECOMENDAÇÕES

o Conceito de “terra indígena”: no pre-sente trabalho considera-se como ter-ra indígena tanto aquelas terras ad-ministrativamente demarcadas pelogoverno brasileiro (TIs), aquelas dealguma forma reconhecidas e assumi-das pelos outros paises da Américado Sul, como as áreas consideradastradicionais pelas populações indíge-nas, demarcadas ou não, em especialseus locais de significância simbólica/sagrada/ cultural. Portanto, as dire-trizes técnicas, éticas e operacionaisrelacionadas ao longo da presenteMoção devem ser igualmente aplica-das em todas as situações acima men-cionadas, que passam a ser designa-das simplesmente como “terras indí-genas tradicionais”.

o O desenvolvimento de Programas Ar-queológicos em terras indígenas tra-dicionais necessita se dar dentro daperspectiva da Arqueologia Colaborativa,com base na ação compartilhada e noenvolvimento pluricultural, nãoassimétrico ou hierárquico, envolven-do equipes formadas por pesquisado-res e por representantes indígenas,que serão co-responsáveis pelo Pro-grama como um todo, e abrangendoo conjunto de suas etapas.

o As comunidades indígenas envolvidasdevem ser os principais beneficiáriosdo desenvolvimento e resultados dosProgramas Arqueológicos.

o Os Programas devem garantir a apro-priação, pelas comunidades indígenas,do conjunto de dados e resultadosobtidos, incluindo o registro do conhe-cimento e publicações especificamen-te voltados para elas. Devem, ainda,promover uma análise conjunta, pelaequipe de pesquisadores, comunida-des indígenas e IPHAN, sobre adestinação final do acervo arqueoló-gico que venha a ser gerado.

o O Programa Arqueológico deve abran-ger o conjunto do patrimônio cultural,como é entendido e percebido pelascomunidades indígenas, englobandotanto os vestígios arqueológicos em si,quanto bens e/ou vestígios históricos,culturais e paisagísticos, materiais eimateriais, incluindo perspectivas al-ternativas de abordagem. No caso dopatrimônio paisagístico, o Programadeverá considerar áreas de significânciacultural, simbólica e sagrada das co-munidades, não necessariamenteabrangendo vestígios materiais de suaocupação.

o Possíveis análises patrimoniais devaloração realizadas em terras in-dígenas tradicionais (e em especialaquelas voltadas ao licenciamentoambiental de obras de engenharia)devem ser realizadas de maneiracompart i lhada, part ic ipat iva ecolaborativa junto às comunidadesindígenas envolvidas, incluindo, deforma não assimétrica ou hierárqui-ca, a identificação, valoração e aná-lise de significância do patrimônioa partir da perspectiva indígena. Omesmo se aplica na indicação demedidas mitigadoras e/ou compen-satórias incluídas nos processos delicenciamento ambiental.

Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3216

17

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM TERRAS INDÍGENASErika M. Robrahn-González

Maria Clara Migliacio

o Estudos de diagnóstico arqueológicorealizados na bacia amazônica devemincluir nos levantamentos documentaisetnohistóricos regionais (já exigidospela Portaria IPHAN 230/02) uma aná-lise específica da possível presença,na área de impacto do empreendi-mento, de locais e/ou paisagens designificado simbólico/ sagrado parasociedades indígenas que ali se de-senvolveram, mesmo que atualmentenão mais habitem a área.

o O desenvolvimento de Programas Ar-queológicos em terras indígenas tra-dicionais deve prescindir de autoriza-ção específica das comunidades no quese refere ao seu escopo, objetivos,métodos de realização e formas deapresentação dos resultados. No casodo Brasil, recomenda-se que o IPHANexija este documento de apoioinstitucional das comunidades indíge-nas envolvidas, complementarmenteao documento de apoio institucionaljá exigido nos processos de solicita-ção de Portaria de Pesquisa, confor-me definido pela Portaria 07/88.

o Os Programas Arqueológicos em ter-ras indígenas tradicionais devem in-cluir a realização de pesquisas em sí-tios de interesse indígena, além da-queles definidos através da perspec-tiva científica.

o A realização de qualquer intervençãono patrimônio arqueológico, histórico,cultural e paisagístico presente emterras indígenas tradicionais deve con-tar com o consentimento das comuni-dades envolvidas. Inclui-se aqui todaatividade que abranja coletas de ma-terial e cortes de terreno, como aber-tura de sondagens, poços-teste e áre-as de escavação.

o Os Programas Arqueológicos em ter-ras indígenas tradicionais devem in-cluir a capacitação de técnicos indíge-nas para atividades voltadas à Ar-

queologia, Educação Patrimonial,Museologia e Conservação, bem comogarantir a maior participação possívelde indígenas em todas as fases dapesquisa.

o A elaboração de Programas de Ges-tão, Manejo, Monitoramento, Preser-vação e outros, deve incorporar aperspectiva indígena, na busca de umacondução compartilhada e colaborativaentre as diferentes abordagens envol-vidas (abordagem científica, aborda-gem legal, abordagem indígena).

o Esta Moção recomenda, por fim, arealização de gestões, em diversasinstâncias, para que os sítios arqueo-lógicos e/ou paisagísticos de signifi-cado mítico e/ou sagrado para as po-pulações indígenas sejam poupados deempreendimentos causadores de im-pactos ambientais, que não devemincidir sobre eles. No Brasil tal medi-da poderá ser buscada por meio deResolução CONAMA, Portaria doIPHAN, Leis, Decretos ou, ainda, deoutras formas de controle sócio-ambiental. Em outros países da Amé-rica do Sul deverão ser desenvolvidaspropostas no âmbito de seus própriosinstrumentos de controle sócio-ambiental.

AÇÕES

Considerando os pontos sensíveis sobreos temas levantados pela presente Sessão,são recomendadas as seguintes ações:

1) Criação de um Grupo de Trabalhopara detalhamento das reflexões aquiiniciadas e acréscimo de outras quese mostrarem pertinentes, com obje-tivo último de elaborar uma Agendapara Pesquisa e Preservação doPatrimônio Arqueológico, Histórico,Cultural e Paisagístico em Terras In-dígenas Tradicionais. Esta Agenda de-

Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3217

18

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

verá indicar diretrizes técnicas, éticase operacionais para trabalhos de pes-quisa patrimonial a serem desenvol-vidos em terras indígenas, abrangen-do tanto as terras indígenas adminis-trativamente demarcadas pelo gover-no brasileiro (Tis), e aquela reconhe-cidas por cada país amazônico, comoaquelas não demarcadas, mas reco-nhecidas pelas próprias comunidadesindígenas como locais ou paisagens deespecial significado simbólico/ cultu-ral. A diretriz deste GT deverá estarvoltada ao desenvolvimento de umaArqueologia Colaborativa, nos termosindicados pela presente Sessão. O GTdeverá ser composto por representan-tes indígenas e não indígenas, visan-do abranger a diversidade de perspec-tivas necessárias.

2) Criação de Grupos de Trabalho emcada país amazônico, com finalidadede organizar um mapeamento e ca-dastro de sítios e/ou paisagens deespecial significado simbóligo/ sagra-do/ cultural para as comunidades in-dígenas da Amazônia. O resultadodeste trabalho deverá, entre outros,subsidiar a realização e análise deestudos de diagnóstico arqueológicode empreendimentos e avaliações de

impacto junto a processos delicenciamento ambiental e outros,voltados à implantação de obrasdesenvolvimentistas.

3) Criação de Portaria IPHAN no Bra-sil, e de outros instrumentos normativosem cada país amazônico, objetivandonormatizar a realização de pesquisaspatrimoniais em terras indígenas tra-dicionais, a partir das especificidadestécnicas, éticas e operacionais que lhesão intrínsecas.

Composição da Sessão Temática“Preservação do Patrimônio Arqueoló-gico em Terras Indígenas”

Maria Clara Migliacio (Coordenadora)Erika M. Robrahn-González (Relatora)Fabíola Andrea SilvaBonifácio José BaniwaAfukaká KuikuroMutuá MehinakuMichael J. Heckemberger

Esta moção soma, ainda, as contribui-ções oferecidas pelos diferentes participan-tes do Seminário, que contribuíram duranteo debate ocorrido ao final das apresentações.

Abstract: This article presents the results of the “I International Seminaron Management of Archaeological Heritage Pan-Amazonian”, promoted inNovember/2007 by the Institute of National Historical and Artistic Heritage(IPHAN) in the city of Manaus / AM, more specifically, the Thematic Sessionon “Preservation of Archaeological Heritage in Indigenous Lands.”

Keywords: Cultural heritage, indigenous heritage, public archaeology,legislation.

Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3218

19

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 19-31.

O cinema tem olhado sempre para a ar-queologia com relativo interesse, na medidaem que lhe proporcionava paisagens, cená-rios, objetos e,em definitiva, mundos pararecriar visualmente. A pura materialidade daarqueologia tem oferecido continuadamenteelementos visuais para serem filmados. Eevidentemente a arqueologia é –mesmo queisto não seja reconhecido por tudo o mundo-uma disciplina fortemente visual, como temdito bem Stephanie Moser (1998), pioneirana analise da dimensão propriamente visualda arqueologia. Os arqueólogos têm sidorepresentados no cinema popular desde co-meços do Século XX (Day 1997: 3, Membury2002) e especialmente pelo cinema no estiloHollywood (Baxter 2001). Aos modelos dearqueólogo herói, estilo Indiana Jones(Zarmati 1995), o único durante muito tem-po, têm sido acrescentados os modelos das

arqueólogas-heroínas como Lara Croft(Zorpidu 2004). Por outro lado, os arqueólo-gos tenderam ao uso do cinema inclusivecomo metáfora do seu trabalho. Philip Barker(1982: 12), em um dos manuais de arqueo-logia de campo mais celebrados dizia que,em última instância, a tarefa dos arqueólo-gos ao tentar representar o que aconteceuno passado a partir de uma escavação erasemelhante à realização de um filme da his-tória do sítio arqueológico.

Que a pesquisa arqueológica é assimilávelà construção de um filme é provado, entreoutras coisas, pela importância que têm osmédios audiovisuais para transmitir o conhe-cimento histórico gerado, sob a forma devídeos e documentários para apresentar aopúblico os resultados da escavação de umsítio arqueológico qualquer. Se olharmos paratrás, descobriremos na arqueologia dos tem-pos pioneiros a importância da fotografia(Lyons et alii 2005), do desenho e da recons-trução histórica (Hodgson 2001, Lewuillon2002), nos tempos mais recentes do vídeo(Hanson & Rahtz 1988), dos documentários(Kulik 2006), da reconstrução digital através

ARQUEOLOGIA E CINEMA, UMA HISTÓRIA EM COMUM

Gonzalo Ruiz Zapatero*Ana Maria Mansilla Castaño**

Resumo: O presente artigo analisa as relações entre a arqueologia e ocinema, apresentando três diferentes tipos de cinema arqueológico, odocumentário, o docudrama e a dramatização ou cinema de fição pretéri-ta. Destaca-se seu potencial didático, a partir da experiência da sua utili-zação prática de visionado e avaliação crítica dentro do programa formativouniversitário de Pre-história na UCM.

Palavras Chave: Arqueologia, cinema, recursos didáticos.

(*) Departamento de Prehistoria. UniversidadComplutense de Madrid E-mail: [email protected](**) Departamento de Prehistoria. UniversidadComplutense de Madrid E-mail: [email protected]

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5719

20

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

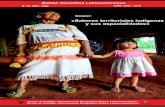

de computadores (Forte e Siliotti 1997) e in-clusive dos grupos de recriação histórica,reenactment, para representar o passado(Appleby 2005). A prova mais impressionan-te de que as performances têm hoje plenavigência tem sido a finais de setembro de2006, a representação ao vivo das cenas doBem-Hur (1959) de Billy Wyler, incluindo aespetacular carreira de quadrigas, em cená-rios criados no grande Stade de France deParis, com centenas de atores e extras, ecom vários centenas de milhares de espec-tadores que tinham pagado bilhetes mais doque caros por assistir ao vivo (http://news .bbc . co .uk /2 /h i / i n te r ta inment /5337836.stm). Este espetáculo imita ao ci-nema, embora é representação ao vivo econstitui uma particular mistura de teatro,cinema, experimentação, reenactment e apa-rato visual do passado. (Fig.1 e Fig. 2)

Se em geral o mundo do cinema temmostrado relativo interesse pela arqueolo-

gia, os arqueólogos temos sido mais descon-fiados com o gênero cinematográfico, fun-damentalmente pela tendência a pensar queno cinema a ficção é o componente maispoderoso e pelo tanto uma coisa muito afas-tada do obsessivo cientificismo da nossa dis-ciplina. Aos arqueólogos tem-nos importadomuito pouco o cinema (Day 1997: 4), o te-mos desapreciado por ser anticientífico eveículo de anacronismos ou ucronias e ape-nas nas últimas décadas temos começado amanifestar interesse em várias direções(Hernández Descalzo 1997, Pohl 1996). Mes-mo assim, as coisas não resultam fáceis.Assim, ante o sucesso dos filmes de StevenSpielberg de Indiana Jones (Sánchez-Escalonilla 2004), os arqueólogos têm seposicionado sempre fortemente contra a vi-são que a trilogia oferece da arqueologia.Apenas consegui achar uma visão positivanum breve artigo do arqueólogo britânicoJohn Gowlet (1990) nas páginas de Antiquityno qual o que vinha a dizer era que Indiana

Fig.1 - O Stade de France de Paris cenário contemporâneo da representação aovivo das cenas do Ben-Hur.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5720

21

Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero

Ana Maria Mansilla Castaño

era simplesmente o arqueólogo mais fa-moso do mundo porque tinha levado a ar-queologia a muita mais gente do que to-dos os arqueólogos que tinham vivido nahistória juntos. O que é rigorosamente cer-to. Desde então tenho partilhado a idéiade Gowlett e acredito que é mais inteligen-te se associar ao Professor Jones para in-teressar às pessoas e depois tentar expli-car algumas coisas que não funcionam bemnos filmes. Vale mais ensinar com Indy paramostrar alguns erros do que desqualificá-lo sem raciocinar (Baxter 2002). Pois final-mente, e por muito que tinha sido critica-do, Indy nunca está infectado pela obses-são de adquirir ou acumular riquezas, paraele a descoberta é a aventura e o conheci-mento a recompensa. “A Arqueologia tratade fatos não de verdades”, diz Indy aosseus estudantes, lhes proporcionando as-sim uma pequena verdade que bem mere-ce ser retida (Johanson 2003).

O que tento expor aqui é que a arqueo-logia, tratada de formas diferentes no cine-ma, pode ser um importante recurso didáti-co, O cinema com diferentes formatos, aotempo que os filmes de arqueologia, apre-sentam aspectos da arqueologia para mui-tas pessoas de nível cultural muito diverso.A arqueologia filmada tem chegado a serhoje, para muitos públicos, a primeira fontede conhecimento sobre o passado remoto. Éobvio que estes filmes utilizam modos derelatar muito diferentes dos da arqueologia,mas com tudo, como diz Rosenstone (2005:337), se trata de uma forma legítima demostrar a história, isto é, de dar sentidoexplicativo ao passado, mesmo que expostadesde necessidades e valores muito diferen-tes. Uma de essas necessidades é trasladarmensagens a umas audiências muito hete-rogêneas. A conexão cinema-história temchegado a ser tão atrativa que têm surgidorevistas acadêmicas para estudar suas liga-ções como é o caso de Screening the past(www.latrobe.edu.au/screeningthepast/) dauniversidade australiana de La Trobe ou aespanhola Film Historia, da Universidad deBarcelona (www.pcb.unb.es/filmhistoria) porcitar apenas alguns exemplos.

Tipos de arqueologias cinematográficas

O cinema de arqueologia, “cinema ar-queológico”, ou simplesmente o cinema so-bre passados remotos inclui gêneros diver-sos (Hernández Descalzo 1997: 312-313): i)O documentário, no sentido estrito, no qualos britânicos e os estadunidenses têm sidoos mestres inicialmente com produções jáquase míticas como as da BBC (Daniel 1978)e outras produtoras muito ativas comoChannel 4 (2005), com grandes sucessos depúblico (Kulik 2006); ii) O Docudrama, no qualse misturam imagens documentais junto comoutras de fição o que é o formato mais re-cente e o que tem o maior sucesso divulgativo(Bourdial 2002 e Gamble 2003 a); iii) adramatização ou cinema de ficção pretérita,que pode oscilar entre aqueles filmes que

Fig. 2 - Cartaz de promoção da representaçãodas cenas ao vivo do Ben-Hur.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5721

22

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

procuram as maiores cotas de rigor históri-co-arqueológico e os outros de ficção livreem simples “cenários” de passados pouco ounada críveis (Solomon 2002).

Todos estes gêneros do “cinema arque-ológico” oferecem muitas possibilidades comorecursos didáticos no ensino da arqueologia.Especialmente numa época na qual tudo oaudiovisual nos envolve e domina e na quereconhecemos que –finalmente- a arqueolo-gia é uma disciplina “fortemente visual”,embora não o manifeste explicitamente(Smith & Moser 2005). As imagens de pai-sagens, assentamentos, tombas e objetos dopassado formam parte da centralidade daarqueologia e pelo tanto, o “cinema arqueo-lógico” tem muitas razões para ser conside-rado um instrumento de aprendizado(Rosenstone 2005). Concordo plenamentecom Robert Rosenstone (2005: 350) em que“o cinema oferece uma importante e com-plexa visão do passado”. É uma forma deapresentar a História que precisa da nossaminuciosa atenção, especialmente porquemuito do que temos aprendido no passadosobre o passado nos é transmitido hoje pre-cisamente através deste médio e deste gê-nero, no telão e na tela da televisão paraaudiências muito amplas.

Na verdade, os arqueólogos não temostido quase interesse pelo “cinema de arque-ologia”, daí que os estudos relevantes e in-clusive as recopilações de filmes, apenas têmcomeçado a serem realizadas nos últimos dezou quinze anos e nem sempre por parte dosarqueólogos. Em primeiro lugar, é precisodestacar que a consideração de “cinema dearqueologia” precisa ser incluída dentro deaquela de cinema de história. Este constituia categoria superior e tem recebido certointeresse por parte dos historiadores (Barra1998, Carnes 1995, Fraser 1988). Talvez oslivros de Rosenstone (1995a, 1995b, 1997)sejam os melhores exemplos de um olharespecializado e lúcido para os filmes históri-cos e para a leitura da história no cinema.Mas a bibliografia sobre o tema é já muito

ampla (Ibars & López Soriano 2006). No ci-nema de arqueologia, em sentido amplo, atradição anglo-saxona (Archaeology & You2004, Baxter 2001, Downs, Allen, Meister eLazio 1995, Day 1997, Pohl 1996) e a france-sa (Lambotte 1990, Bourdial 2002) têm sidoas mais ativas, mas outras, e também a es-panhola, vão se acrescentando à especiali-dade (Hernández Descalzo 1997, Moreno iGimenez 2002). Ao mesmo tempo, é conve-niente apontar que o interesse continua es-tando mais no lado do cinema do que da ar-queologia. E assim, a recopilação mais am-pla de por volta de 140 filmes e vídeos nosquais os protagonistas são arqueólogos, olivro de David Howard Day A treasure Hardto Attain. Images of Archaeology in PopularFilm with a Filmography (1997), não é a obrade um arqueólogo. Mesmo que se pudessededuzir claramente depois da leitura dos onzebreves capítulos do ensaio que antecede àfilmografia comentada, verdadeiramente omais útil do livro. Muito mais amplo comocatálogo de filmes de Pré-História e MundoAntigo é o livro de Herbert Verreth (2003) Deoudheid in film. Filmografie. E certamente, éclaro que a informação mais atualizada eampla é preciso procura-la na Internet(http:www.saa.org/public/fun/movies.html).

Um gênero destaca por cima dos outros,o peplum ou “cinema de romanos” (Fig. 3).O estudo de Jon Solomon Peplum. O mundoantigo no cinema (2002) é, sem dúvida algu-ma, o melhor, e na Espanha o estudo pionei-ro de Fernando Lillo O cinema de romanos esua aplicação didática (1994) tem seguido oensaio mais aprofundado e amplo de AlbertoPrieto A Antigüidade filmada (2004) O me-lhor site, com um amplíssimo repertório éPEPLUM Images de l´Antiquité Cinema et BD(http://www.peplums.com).

Dimensão didática da arqueologiacinematográfica

Sob o ponto de vista do professor é fun-damental estimular as práticas de visionado

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5722

23

Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero

Ana Maria Mansilla Castaño

crítico, sobre tudo nos filmes que reclamamestar baseados “completamente” na históriareal. As visões críticas não se referem ape-nas à crítica sobre a fraca informação quecontêm ou ficar ofendidos pelo vandalismocultural que é possível achar as vezes (http://www.ea r l ymode rnweb . o r g . u k / eu r /index.php/early-modernity-in-film/historians-and-historical-film). A visão crítica supõe queos filmes arqueológicos não devem ser vis-tos em termos de como são, comparadas coma arqueologia e a história escrita, mas comouma forma de volver a contar o passado com

as próprias regras de representação docinema (Rosenstone 1995b: 3). A arque-ologia filmada não proporciona – não podefazê-lo de jeito nenhum- um conjunto claroe ordenado de elementos explicativos e dereferência. Um filme ou um documentárionão são textos científicos, nem têm biblio-grafia, nem notas a rodapé. Nesse senti-do, o filme arqueológico vai ser sempreum “passado-imperfeito” (Carnes 1995).Mas pode sim, mover à curiosidade, à in-dagação posterior e pode proporcionaridéias que vão mais além dos limites dopróprio filme (Hall 2004). Na minha opi-nião, as razões fundamentais do valoreducativo do cinema na arqueologia po-dem-se resumir da seguinte maneira:

i) O cinema é um médio ideal paraanalisar, avaliar e explorar a importânciadas imagens na arqueologia (Smith &Moser 2005). A Arqueologia é imagem,praticamente tudo o que está relacionadocom a arqueologia pode se reduzir a ima-gens, os objetos, os restos das vivendas edas tombas, as paisagens, até os própri-os processos e trajetórias temporais po-dem ser apresentados em gráficos e dia-gramas. De alguma maneira, pensar emarqueologia é pensar em imagens. Pelotanto, o cinema supõe um médio interes-santíssimo de como traduzir em imagensnarrativas a história do passado.

ii) A pura empatia que produz noespectador possibilita que nos desloque-mos melhor ao passado e que habitemos

–mesmo que por alguns minutos- passados“vivos”; condição indispensável para se inte-ressar pela história e suscitar questões e te-mas de interesse. Mergulharmos na ficçãode um passado facilita a compreensão dascaracterísticas do passado histórico ao pro-porcionar chaves, tanto visuais quantointerpretativas, do mesmo. E pode proporci-onar, ao mesmo tempo, uma dimensãoemotiva e afetiva que com freqüência acom-panha também à arqueologia.

iii)Permite utilizar os erros e anacronis-mos para introduzir informação arqueológi-

Fig. 3 - Cartaz do filme Espartaco um dos peplummais celebrado protagonizado por Kirk Douglas nadécada de 1960.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5723

24

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

ca, não simplesmente para censurar mausassessoramentos históricos dos filmes, masbem mais para reconstruir esses erros epossibilitar uma verdadeira “genealogia doanacronismo”. A anal ise de f i lmes edocumentários permite identificar erros e nojogo da sua procura e sua crítica permitedespertar o interesse pela realização devisionados inteligentes e com critério histó-rico. Alguma coisa semelhante, salvando asdistâncias, ao desafio de alguns livros infan-tis e juvenis de arqueologia muito instrutivosque propõem a descoberta de erros e ana-cronismos em desenhos de reconstruçãocênica (Leronge 2006), ou aqueles que mos-tram simplesmente a evolução de uma ruaou uma cidade ao longo de milhares de anos(Millard & Noon 1999, Steele & Noon 2006).

iv)Permite refletir sobre as vidas dos ele-mentos materiais do passado – autênticas “bi-ografias’ das coisas – até chegar à tela e des-vendar assim todo um complexo “imagináriopopular” do passado. A aparição no cinema deobjetos, artefatos, construções e máquinas quetentam vestir uma época determinada oferecea possibilidade de uma desconstrução de es-ses elementos. Permite, assim mesmo, sepa-rar os autenticamente históricos e ajustados àdocumentação arqueológica de aqueles quetêm ganho sua adscripção a uma época gra-ças aos erros transmitidos por diferentes viase que resultam pelo tanto, anacrônicos. Umexemplo: os capacetes com chifres dos celtas;excepto um exemplar britânico – o qual é in-clusive duvidoso que possa ser qualificado de“celta”- se desconhece a associação de estetipo de capacete aos celtas da Idade de Ferroeuropéia, mas as gravuras especialmente des-de o século XIX têm-na difundido erroneamen-te. No cinema se utilizam elementos que per-tencem ao imaginário popular mais do que àsimagens arqueológicas. O que importa não é oautêntico tipo de capacete celta, o que impor-ta é que seja identificado pelo público comocéltico, embora seja falso. Uma coisa é a ar-queologia e uma outra é o imaginário popular,a primeira é minoritária no entanto o segundoé majoritário. Tudo isso é tremendamente útilpara o aprendizado arqueológico.

v) A partir da atração da imagem podese confrontar informação cinematográficacom informação arqueológica (menos atra-tiva no começo) e gerar assim curiosidadehistórica sobre o passado. Não há dúvida quepoder comparar a reconstrução da Roma deum peplum da década dos 50, a do filmeGladiator e as das reconstruções arqueoló-gicas mais sérias e fidedignas constitui umexercício didático de grande atrativo (Wyke1997). Como se apresenta o Homen deNeandertal no filme O Clã do urso das ca-vernas e como se tem representado antro-pologicamente e arqueologicamente? O con-traste das imagens do Neandertal gera inte-resse e curiosidade sobre os processos pararepresentar v isua lmente o passadopaleolítico. O sugestivo e atrativo do cine-ma, embora seja anti-histórico, cria um pontode interesse que dificilmente a arqueologiavai conseguir por sim mesma.

Em última instância, o processo de re-presentação do passado no cinema podeservir para analisar e refletir sobre os pro-cessos que a arqueologia utiliza para repre-sentar os passados pré-históricos e históri-cos e contextualizar o que alguns arqueólo-gos têm chamado “imaginação arqueológi-ca” (Gamble 2003b). Como o diretor de umfilme constrói sua obra é uma boa metáforade como os arqueólogos construímos nos-sas representações do passado. E de fato,uma das últimas novidades nos estudos deposgraduação em arqueologia é a oferta doscursos “Masters Screen Media” (Máster2006) ou “Archaeology and the Media: Digi-tal Narratives in, for and about Archaeology”dirigido por Ruth Tringham (2006) na BerkeleyUniversity. Também sessões de congressosinternacionais se ocupam do tema como aMesa Redonda: “Teaching Archaeology usingFilm and Television” no 71 Annual Meeting ofthe Society for American Archaeology (SanJuan de Puerto Rico, 26-30 Abril de 2006).Na Espanha também não faltam cursos uni-versitários que abordam estes temas, o maisrecente O mundo antigo e medieval no cine-ma (Curso da Universidad Internacional

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5724

25

Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero

Ana Maria Mansilla Castaño

Menéndez y Pelayo em Valencia, 10-14 dejulho de 2006).

Resumindo, considero que o interesse dosarqueólogos no “cinema de arqueologia” devese centrar em duas questões fundamentais:primeiro, ver se seu conteúdo e discurso ge-rais proporcionam alguma coisa de interessesobre nosso passado com rigor histórico e se-gundo, ver se transmite, de forma clara, umsentido de passado e suas implicações atuaispara uma audiência ampla (Rosenstone 2005:350). E com caráter mais secundário, comotambém aponta Robert Rosenstone, avaliar averacidade da reconstrução dos detalhes.

O documentário de arqueologiacomo gênero específico

O gênero do documentário tem raízesantigas, e, pelo menos no âmbito anglo-saxão, uma tradição bem estabelecida des-de a década de 1960. Os vídeos da BBC eChannel 4 (Kul ik 2006) e a NationalGeographic (www.nationalgeographic.com/siteindex/archaeology.html) têm tido, e con-tinuam tendo, um grande prestígio e atrati-vo. O formato tradicional oferece informa-ção de culturas, sítios arqueológicos ou fe-nômenos com três ingredientes chave: pri-meiro, a base documental visual, isto é, osmateriais arqueológicos, os sítios arqueo-lógicos e as paisagens; segundo, o apóiocientífico, normalmente sob a forma de ar-queólogos e especialistas que são entrevis-tados em seus respectivos escritórios ouque, de forma mais ativa e sugestiva, falamante os próprios monumentos e sítios ar-queológicos e terceiro, a interpretação vi-sual na forma de gráficos, mapas e diagra-mas que tem revolucionado sua capacidadeinformativa com a chegada da infografia(Aguilera 1990). Além das distribuidorascomerciais The Archaeology Channel(www.archaeologychannel.org) oferece umaextensa coleção que abrangre desde temasda Origem da Humanidade às civilizaçõesdo mundo clássico (Bahrami 2006).

Nos últimos anos a tentativa de chegar amaiores audiências tem feito com que osdocumentários se orientem para o docudrama,no qual se combina o documental clássico comdramatizações que conseguem maior aten-ção do espectador. Até o ponto de que algunsdocudramas recentes, caso do Neandertal, éa história de ficção que articula o documentárioe de forma secundária, no fio da ficção, seapresentam dados informativos sob a formade rápidos flashes. Hoje contamos com óti-mos documentários de qualquer temática ar-queológica. Entre os mais significativos dosúltimos anos vale a pena destacar Caminhan-do entre as Bestas (Haines 2002) e Caminhan-do entre Homínidos (Lynch & Barret 2003,Gamble 2003a) da BBC e a produção franco-canadense A Odiséia da espécie (Bourdial2002). Na produção nacional Atapuerca (2002)de Javier Trueba sobre o famoso sítio arque-ológico de Burgos tem-se convertido em umagrande referência, mas também vão se re-alizando documentários vinculados a proje-tos de pesquisa arqueológica de grande qua-lidade como Castellón Alto, um povoadoargárico na província de Granada. Pelo con-trário, o seriado da TVE Memória de Espanha(2003-2004), sob a direção de FernandoGarcía de Cortazar, teve uma encenação muitofraca, especialmente nos primeiros episódi-os com abuso de encenações, que ainda porcima resultaram muito ruins, e em geral,como poucos médios e menos idéias. O tex-to dos historiadores liderados por García deCortazar era bem aceitável, embora TVE nãocolocasse nem imaginação, nem dinheiro.Mesmo assim, os índices de audiência foramelevados, especialmente para um documentáriode história. Em qualquer caso, ao tomar al-gumas notas sobre aqueles episódios acabeipensando que a avaliação do seriado nãopodia ser realizada apenas pelos profissio-nais, e seria preciso pensar fórmulas paraconhecer a avaliação dos não-especialistas:Quais os valores que apreciam?, Que capa-cidade crítica têm? As respostas a estas per-guntas e a outras de semelhante índole seri-am de grande ajuda para os historiadores eos arqueólogos.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5725

26

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

Nas aulas práticas, facilito aos estudan-tes algumas idéias gerais sobre como assis-tir a documentários e tomar notas, e maistarde lhes peço que escrevam suas avalia-ções, pontuem cada documentário – é im-portante ver diferentes tipos, incluindo osruins- e justifiquem dita pontuação. Na visãogeral que lhes ofereço incluo muitas das idéi-as aqui expostas e no plano prático insistonos seguintes aspectos: (i) que os vídeos têmdois grandes discursos: o visual, as mensa-gens exclusivamente transmitidas pelas ima-gens e o verbal, a informação falada em offque acompanha às imagens. Os dois sãoimportantes e precisam de uma analise si-multânea de cada um deles; (ii) que no dis-curso visual é preciso, por um lado, apren-der a catalogar os tipos de imagens (obje-tos, sítios arqueológicos, paisagens, mapase infografia, arqueólogos ou especialistasentrevistados ou apresentando informação –“bustos falantes” -, reconstruções dramati-zadas, gravuras antigas, etc...) e pelo outrolado é preciso realizar estimações temporaisde cada um dos tipos de imagens, isto é, sena porcentagem predomina o tempo dedica-do aos objetos, aos sítios arqueológicos ouàs reconstruções e como se distribui – apro-ximadamente- o tempo do conjunto das ima-gens. Pois esta distribuição não é casual edeve refletir as intenções do produtor. De-pois é preciso desenvolver estratégias paramedir o impacto e a força de cada imagem eseu grau de inteligibilidade; (iii) que o dis-curso verbal, os conteúdos específicos, exi-ge também uma analise hierarquizada, pri-meiro uma avaliação global, a quantidade deinformação e o ritmo de apresentação; se-gundo, uma analise das idéias centrais quese transmitem; terceiro, uma consideraçãodo léxico utilizado e finalmente, descobrir aspossíveis “iscas” do discurso falado e apre-sentar a arquitetura completa do “texto” parasua posterior crítica; e (iv) finalmente, incidirna importância de refletir sobre o grau decomplementaridade existente entre as ima-gens e as palavras, isto é, de que maneirase tem conseguido, ou não, um ajuste entreo que se vê e o que se escuta. Embora possa

parecer qualquer coisa de irrelevante, emalguns casos a informação falada que nãoguarda relação alguma com as imagens quese visualizam, fica praticamente perdida,escondida, por trás de imagens, que literal-mente, engolem o discurso falado. Se emalgum caso se pode ter a filmação do Comose fiz... do documentário podemos acrescen-tar mais elementos de interesse para o de-bate, a mesma coisa que se proporcionar-mos algum texto que explique a realização,como no caso da Odisséia da Espécie(Bourdial 2002).

Os resultados habitualmente são bastantebons, hoje a cultura audiovisual dos estudan-tes é muito alta e com apenas umas poucasidéias a modo de roteiro, como as arribaindicadas, eles são muito capazes de ofereceravaliações críticas e razoadas, que sem ne-nhuma dúvida me ajudam a re-situar meu pró-prio analise frente ao rico panorama que meusestudantes me oferecem. Uma tarefa final dedebate ou discussão completa perfeitamenteas opiniões pessoais colocadas por escrito.

Os filmes de ficção arqueológica/histórica na moda

O caso dos f i lmes de f icção comambientação arqueológica/histórica é umpouco diferente. Fundamentalmente pode-mos afirmar que a avaliação deve ser dife-rente pela simples razão de que, como te-mos visto com Rosenstone, os diretores decinema não são - e não pretendem ser – his-toriadores, mesmo que alguns deles reivin-diquem um altíssimo grau de verismo histó-rico nos seus filmes. Os cinco critérios queaplico para a analise didática nas aulas dearqueologia são perfeitamente aplicáveispara todos os filmes de este gênero, inde-pendentemente de que uns se situem na maisdisparatada ucronia e outros no intento maisencomiável de mergulhar-se na atmosferade sua época histórica. O que se ganha ematrativo – parece claro que segura mais ointeresse dos estudantes uma boa ficção doque um bom documentário – é obvio que se

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5726

27

Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero

Ana Maria Mansilla Castaño

perde na qualidade da informação ofereci-da, mas ao mesmo tempo a ficção permitedebates mais críticos e mais abertos do queno caso dos documentários. Vou comentar,muito brevemente, apenas uns poucos filmesque reúnem muitos elementos de interessepara sua utilização em atividades didáticas:A guerra do fogo, Gladiator, Troja, Alexan-dre e O guia do desfiladeiro.

A guerra do fogo de J.-J. Annaud (1981),baseada no celebrado romance de J.H. Rosny(2004) [1911], que tem tido um grande im-pacto (Felici 2000), é um filme fantástico (Fig.4). Continua sendo meu filme favorito no apar-tado de filmes de Pré-história, uma categoriaesta que na verdade não tem uma relação muitoampla de filmes atrativos e com um mínimo derigor arqueológico (Moreno i Jiménez 2002).As possibilidades didáticas são muito amplas,desde a coexistência de diferentes espécies ea possível interação entre neandertais-cro-magnons, às estratégias de caça e os modelossócias dos diferentes tipos humanos que apa-recem. A ambientação, vestimentas e armas,assim como a forma de se movimentar e defalar das diferentes formas humanas têm cria-do todo um modelo a seguir.

Gladiator (2000), de Ridley Scott temconseguido revitalizar, de forma espetacular,o cinema de romanos, o famoso peplum, quelevava anos em decadência (Landau 2000).O filme oferece múltiplas possibilidades paraexercitar as atividades didáticas que tenhoindicado acima e de fato conta com muitasleituras como recurso didático (GarcíaBeguería & Lérida Lafarga 2006). Por suaparte, Troja (2004) de W. Petersen, com BradPitt no papel de estrela, tem seguido a trilhaaberta por Gladiator e, embora os muitoserros, logra transmitir ao grande público umcerto sentido histórico do grande poemahomérico (Solomon 2006, Winckler 2006 ) esobre tudo conseguiu que muitas pessoas semergulhassem na leitura de a Ilíada. Comono mais recente caso de Alexandre (2004)de Oliver Stone, inclusive com os erros quese podem detectar, é preciso pensar nos acer-

tos (Fig. 5). Como bem tem dito FernandoQuesada (2005: 88) “não façamos de arque-ólogos fundamentalistas”, e celebremos quepor alguns dias Alexandre, bissexual, homos-sexual ou o que quer que fosse entre no co-ração de milhares de pessoas que de outramaneira jamais teriam ouvido falar da vidado grande personagem grego. Daí podemsurgir outros interesses mais sérios. Mas nemtodas são grandes superproduções. Em fil-mes de baixo orçamento é possível acharautênticas jóias que nos deslocam para pas-sados menos hollywoodienses, mas não porisso menos atrativos. É esse o caso do filmeO guia do desfiladeiro (1987), um deslumbran-te filme do norueguês Nils Gaup, ambientadona Idade de Ferro tardia da Escandinávia quemostra a vida de uma comunidade lapona ata-cada por uma mannerbunde de sinistros guer-reiros que chegam de terras mais meridio-nais (www.imdb.com/tittle/tt0093668).

Fig. 4 - Cartaz do filme. A guerra do fogo deJean-Jacques Annaud.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5727

28

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

Conclusão

Como reflexão final penso que é impor-tante destacar como as imagens do passa-do, que até há apenas dez ou quinze anosestavam sob a dominação quase exclusivado cinema, têm passado a formar parte dos“poliedros visuais” que trocam, transformame recriam imagens continuamente (Finn2001). Esses “poliedros” não são outra coisamais do que a interatividade crescente entrediferentes médios que “produzem/fagocitam”imagens: cinema (Pohl 1996), televisão(Fagan 2003, Payton 2002 e Silberman 1999),Internet, Vídeo e DVD, Vídeo-games (Watrall2002) e as próprias telas dos celulares e doiPOD. Todos eles estão gerando certo inte-resse entre os arqueólogos. O fascínio detodos os públicos pela arqueologia significaque os arqueólogos cada vez mais têm queestar tratando com os diferentes médios, comcerteza mais do que outras disciplinas, e pelotanto tem chegado a ser uma questão crucialcomo se comunicar com as audiências atra-vés dos diferentes médios e como os própri-os médios vêm a arqueologia (Clack & Brittain2007, Van Dyke 2006).

Fig. 5 - Cartaz do filme Alexandre, protagonizadopor Colin Farrell.

Bibliografia

AGUILERA, H.1990 Infografía, comunicación humana y

evolución social. In: H. Aguilar, M. de Vivaret alii (eds), Las nuevas imágenes de lacomunicación audiovisual en España.Madrid. Fundesco.

Abstract: This article analyses the relations between archaeology andcinema, presenting three different types of archaeological cinema,documentary, docu-drama and drama or past fiction cinema. It emphasizesits didactic potential, from the experience of its practical use of viewingand evaluating, in the Prehistory university formative program in the UCM.

Key Words: Archaeology, cinema, teaching resources.

APPLEBY, G. A.2005 Crossing the rubicon: fact or fiction in

Roman re-enactment, Public Archaeology,4: 257-265.

ARCHAEOLOGY & YOU2004 Movies, Television Programs, and Videos

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5728

29

Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero

Ana Maria Mansilla Castaño

FORTE, M. Y SILIOTTI, A. Eds.1997 Virtual Archaeology. Londres. Thames and

Hudson.FRASER, G. M.

1988 The Hollywood History of the World. Lon-dres. Harwill Press.

GAMBLE, C.2003a Walking tall, not talking heads. Resenha

de “Walking with Cavemen”. In: Nature,422: 473.

GAMBLE, C.2003b Arqueología Básica. Barcelona. Ariel.

GARCÍA BEGUERÍA, A. & LÉRIDA LAFARGA, R.2006 Gladiator. El cine y su aplicación didáctica

(http://clio.rediris.es/fichas/Gladiator/GLADIATORL.htm).

GOWLETT, J.1990 Indiana Jones: crusading for archaeology?

Recensão de S. Spielberg (dir.) IndianaJones and the Last Crusade. In: Antiquity,64: 157.

HAINES, T.2002 Caminando entre las Bestias. Un safari

prehistórico. Barcelona, Planeta.HALL, M. A.

2004 Romancing the Stones: Archaeology in Po-pular Cinema. In: European Journal ofArchaeology, 7 (2): 159-176.

HANSON, W. S. Y RAHTZ, P. A.1988 Video recording on excavations. In:

Antiquity, 62: 106-111.HERNÁNDEZ DESCALZO, P. J.

1997 “Luces, Cámara, ¡Acción!: Arqueología,Toma 1”. In: Complutum, 8: 311-334.

HODGSON, J.2001 Archaeological Reconstruction: Illustrating

the Past. Institute of Field Archaeologists.IFA Paper, nº 5.

IBARS FERNÁNDEZ, R. & LÓPEZ SORIANO, I.2006 Historia y el cine (http://www.

a n t r o p o s m o d e r n o . c o m / a n t r o -articulo.php?id-_articulo=919).

JOHANSON, M. A.2003 Real Archaeologists Wear Whips. In:

Archaeology, 56 (6): 58.KULIK, K.

2006 Archaeology and British television. In:Public Archaeology, 5: 75-90.

LAMBOTTE, B.1990 Le cinéma au service de l´archéologie.

L i e j a . Mémo i r e s de P réh i s t o i r eLiégeoise.

LANDAU, D. Ed.2000 Gladiator – The Making of the Ridley Scott

Epic. Londres. Boxtree.LERONGE, J.

2006 La Historia a lo loco. Madrid. Editorial SM.

about Archaeology, (http://www.saa.org/publ icat ions/ArchAndYou/ learn ing/movies.html).

BAHRAMI, B.2006 Channeling Archaeology. In: Archaeology,

59 (2), march/april: 55.BARRA, T.

1998 Screen ing the Past : F i lm and theRepresentation of History. Westport.Praeger.

BARKER, PH.1982 Techniques of archaeological excavation

Londres. B. T. Batsford, Ltd.BAXTER, J.

2001 Archaeology Hollywood-style and Beyond.In: The SAA Archaeological Record, 1 (5):21-23.

BAXTER, J.2002 Teaching with “Indie”: Using Film and

Television to Teach Archaeology. In: TheSAA Archaeological Record, 2 (5): 18-20.

BOURDIAL, I.2002 La Préhistoire comme si vous y étiez.

L´Odissée de l´Espéce. In: Science & Vie,1023: 168-175.

CARNES, M. C. (Ed.)1995 Past Imperfect: History According to the

Movies. Nueva York. Henry Holt andCompany.

CLACK. T. & BRITTAIN, B. M.2007 Archaeology and the Media. Oxford. Berg

Publishers.CHANNEL 4

2005 Time Team (http://www.channel4.com/history/timeteam). Acceso 1-VII-06.

DANIEL, G.1978 Introduction. In R. Sutcliffe (ed.) Chronicle:

Essays from Ten Years of TelevisionArchaeology. Londres. BBC: 7-9.

DAY, D. H.1997 A Treasure Hard to Attain: Images of

Archaeology in Popular Film, with aFilmography. Boston. Scarecrow Press.

DOWNS, M., ALLEN P. S., MEISTER, M. J. Y LAZIO, C.1995 Archaeology on F i lm. Boston. The

Archaeological Institute of America.FAGAN, G. G.

2003 Far- out television. In: Archaeology, 56(3): 46-50.

FELICI DE, R.2000 Émotions et langages dans le roman

préhistorique de J. H. Rosny Aîné. In: A. J.Ducros (dirs.) L´Homme Préhistorque. Imageset im aginaire. Paris. L´Harmattan: 243-271.

FINN, C.2001 Mixed Messages – Archaeology and the

Media. In: Public Archaeology, 1: 261-268.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5729

30

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

LEWUILLON, S.2002 Archaeological I l lustrat ions: a new

development in 19th century science.Antiquity, 76: 223-234.

LILLO REDONET, F.1994 El cine de romanos y su aplicación

didáctica. Madrid, Ediciones Clásicas.LYONS, A. et alii

2005 Antiquity and Photography: Early Viewsof Ancient Mediterranean Sites. J. PaulGetty Museum, Getty Trust Publications.

LYNCH, J. & BARRETT, L.2003 Walking with Cavemen. Nova Iorque. DK

Publishing.MASTER

2006 MA in Archaeology for Screen Media,(http://www.bristol.ac.uk/archanth/postgrad/screema.hmtl).

MEMBURY, S.2002 The Celluloid Archaeologist – an x-rated

exposé. In M.MILLARD, A. Y NOON, S.

1999 A street through time: a 12000 yearjourney along the same street. Londres.Dorling Kindersley.

MORENO I GIMÉNEZ, V. A.2002 Cine y Prehistoria. In: Caleidoscopio, 5, 2002

(http://www.uch.ceu.es/caleidoscopio/numeros/cinco/moreno.htm).

MOSER, S.1998 Ancestral images. The iconography of

Human Origins. Ithaca. N.Y. CornellUniversity Press.

PAYNTON, C.2002 Public Perception and “Pop Archaeology”:

A Survey of Current Attitudes TowardTelevised Archaeology in Britain. In: TheSAA Archaeological Record, 2 (2): 33-36 y 44.

PEPLUM2006 Images de l´Antiquité Cinema et BD

(http://www.peplums.com). Acesso 10-06.POHL, J. M. D.

1996 Archaeology in film and television. In B.M. Fagan (ed.) The Oxford Companyon toArchaeology:. Oxford. Oxford UniversityPress: 574-575.

PRIETO ARCINIEGA, A,2004 La Antigüedad filmada. Madrid. Ediciones

Clásicas.QUESADA, F.

2005 Alejandro ante Tiro, asedio salvaje. In:La Aventura de la Historia, 75: 82-91.

ROSENSTONE, R. A.1995a Visions of the Past: the Challenge of Film

to Our Idea of History. Cambridge.Harvard University Press.

ROSENSTONE, R. A.1995b Revisioning history: f i lm and the

reconstruction of a new past. Princeton.Princeton University Press.

ROSENSTONE, R. A.1997 El pasado en imágenes. El desafío del cine

a nuestra idea de la historia. Barcelona.Ariel.

Rosenstone, R. A. 2005 La Audiencia modela laHistoria. In J. Montero & J. Cabeza (eds.)Por el precio de una entrada. Estudiossobre Historia Social del cine: Madrid,Ediciones Rialp: 337-350.

ROSNY, J. H.2004 La conquista del fuego. Barcelona.

Hipòtesi, S,L.RUSSELL, L.

2002a Archaeology and Star Trek: exploring thepast in the future. In

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A.2004 Steven Spielberg. Entre Ulises y Peter Pan.

Madrid. Cie Inversiones Editoriales DossatSILBERMAN, N. A.

1999 Is Archaeology Ready for Prime Time?,Digging and Discovery as MassEnterteinment. In: Archaeology, May/June: 79-82.

SMITH, S. & MOSER, S. Eds.2005 Envisioning the Past. Archaeology and the

Image. Oxford. Blackwell Publishing.SOLOMON, J.

2002 Peplum. El mundo antiguo en el cine.Madrid. Alianza Editorial.

SOLOMON, J.2006 Viewing Troy: Authenticity, Criticism,

Interpretation. In: Winckler, M. M. Troy:From Homer´s Iliad to Hollywood epic:Oxford, Blackwell: 85-98.

STEELE, PH. & NOON, S.2006 Una ciudad a través del tiempo. Barcelo-

na. Blume.TRINGHAM, R.

2006 Anthropology 136i: Archaeology and theMedia: Digital Narratives in, for, and aboutArchaeology (http://www.mactia.berkeley/e d u / c o u r s e s / A n t h r o 1 3 6 i / h t m l /136iSu06_intro.html). Acesso 31-IX-06.

VAN DYKE, R. M.2006 Seeing the Past: Visual Media in Archaeology.

In: American Anthropologist, 108 (2): 370-384.

VERRETH, H.2003 De Oudheid in Film. Filmografie. Universidad

de Lovaina (http://www.ars.kuleuve.be/alo/klasieke/docs/film) .

WATRALL, E.2002 Digital pharaoh: archaeology, public

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5730

31

Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero

Ana Maria Mansilla Castaño

education and interactive entertainment.In: Public Archaeology, 2: 163-169.

WINCKLER, M. M.Troy: From Homer´s Iliad to Hollywoodepic: Oxford, Blackwell.

WYKE, M.1997 Projecting the past: ancient Rome, cine-

ma, and history. Nueva York. Routledge.ZARMATI, L.

1995 Popular archaeology and the archaeologist

as hero. In: J. Balme y Beck, W. eds.Gendered Archaeology. The SecondAustralian Women in Archaeology Conference.Canberra. ANH Publications: 43-47.

ZORPIDU, S.2004 The Pub l i c Image of the Female

Archaeologist. The Case of Lara Croft. InH. Bolin ed. The Interplay of Past andPresent: Huddinge. Södertörns högskola:101-107.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5731

32

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.

Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5732

33

Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 33-48.

ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA

ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA

Manuelina Maria Duarte Cândido*

Resumo: Este artigo desenvolve uma reflexão sobre Museus, Arqueolo-gia e Imprensa. Seu objetivo é discutir como a Arqueologia é apresentadapara o grande público pela imprensa e que papel cabe à musealização daArqueologia na relação entre Arqueologia e público. O texto compara asmatérias publicadas na mídia escrita em 2000 e 2006 e tenta compreen-der que imagens de arqueólogos, da Arqueologia e dos museus de Arque-ologia são construídas por estes veículos de comunicação.

Palavras-chave: Arqueologia, Arqueologia Pública, imprensa, museus

(*) Historiadora, especialista em Museologia, Mestreem Arqueologia, Diretora do Museu da Imagem e doSom do Ceará. [email protected]

Introdução

Desenvolvemos aqui uma reflexão sobreMuseus, Arqueologia e Imprensa. O objetivoé discutir como a Arqueologia é apresentadapara o grande público pela imprensa e tam-bém o papel da musealização da Arqueologianesta relação entre Arqueologia e público.