Producción de bifaces y aprendices en el sitio Quebrada Seca 3- Antofagasta de la Sierra, Catamarca...

-

Upload

unt-argentina -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Producción de bifaces y aprendices en el sitio Quebrada Seca 3- Antofagasta de la Sierra, Catamarca...

| ALEJANDRO F. HABER |

30 |

Como un rizoma que brota aquí y allá, que extiende tallos que, al tocar tierra,hacen rizoma, he querido traer a la discusión un concepto, una idea, pero una ideaque puede ser pensada en la práctica cotidiana. También de una manera rizomáticauywaña aparece aquí y allá: en la trampa a escala del paisaje que es Archibarca, endonde los campesinos han vuelto una y otra vez, se han quedado al abrigo de laspeñas como la de Ab1, y le han dado forma de casa a su habitar; en Yngaguassi y SanAntonito, en donde las familias indígenas iban a cosechar oro con el cual saldar lasvariadas y diversas cargas tributarias coloniales, pero lo hacían criándolo de acuerdoa su propia comprensión de cómo se desarrollan las relaciones en el mundo; enTebenquiche Chico, en donde la acequia, la chacra y la casa son tres espacios dereproducción recíproca en el marco de uywaña. También hace rizoma en la vida delos campesinos indígenas de la Puna. Ellos saben de los riesgos del oro y de lasvicuñas, y saben también de las acechanzas del capital sobre sus chacras, pastos,tolares y vegas. Su autodefinición como criollos ha sido mal comprendida por laantropología blanca como negación de la identidad indígena (García y Rolandi 2004),en lugar de escucharlo en el idioma de uywaña, es decir, criados en la tierra que se cría.

Coda

Las representaciones de las disciplinas académicas acerca del mundo andinotienen, lo queramos o no, directas consecuencias en ese mundo. Las representacionesacerca de los procesos sociales prehispánicos –también las que se recogen en estevolumen– dicen tanto de los procesos sociales prehispánicos como de aquellos quelas enuncian. Como parte de la definición del Taller que dio origen a este libro, nopuedo perder de vista que toda enunciación de los procesos pre-coloniales tiene unlugar respecto de los procesos de descolonización. Para el campesino indígena queme preguntó por la crianza de la veta de oro y su crecimiento nocturno, estaba claroque mi respuesta le indicaría mi posición en el mundo o, al menos, la distancia queme quedaría por recorrer.

Agradecimientos. Las investigaciones fueron financiadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica de laUniversidad Nacional de Catamarca, a través de tres proyectos trianuales a lo largo de la década de1990. Un subsidio de National Geographic Society (Research Grant #7357-02) y un Proyecto deInvestigación Anual del CONICET (PIA6394) permitieron realizar la prospección y las prime-ras excavaciones en Archibarca. Dos subsidios de la Fundación Antorchas fueron utilizados paralas investigaciones en poblados mineros. Los trabajos más recientes han sido financiados por laAgencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Técnica mediante el PICT2002-12563. Todaslas investigaciones contaron con las respectivas autorizaciones provinciales de ley. Numerososalumnos y colegas participaron de cada una de las tareas de investigación, aportando sus inquie-tudes, su esfuerzo y su entusiasmo. Muchas personas aportaron sus comentarios, ideas, pre-guntas y conocimiento para la escritura de este texto, pero ninguna de ellas es responsable de miserrores de interpretación: Dante Angelo, Alan Barnard, Armando Fabian, Pedro Funari, Cristó-bal Gnecco, Adrián Guitián, Tim Ingold, Carolina Lema, Wilhelm Londoño, Axel Nielsen,

| 3

PRODUCCION Y CIRCULACION

PREHISPANICAS DE BIENES

EN EL SUR ANDINO

Compilado por

Axel E. NielsenM. Clara RivoltaVerónica Seldes

María Magdalena VázquezPablo H. Mercolli

| A x e l N i e l s e n |

4 |

© Editorial Brujas

1 ° Edición.

Impreso en Argentina

ISBN: 978-987-591-107-9

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa,

puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún

medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación

o por fotocopia sin autorización previa.

www.editorialbrujas.com.ar [email protected]/fax: (0351) 4606044 / 4609261- Pasaje España 1485 Córdoba - Argentina.

Miembros de la CÁMARA ARGENTINA DEL LIBRO

Producción y circulación prehispánicas de bienes en el sur andino /

Carlos Aschero ... [et.al.] ; dirigido por Axel E. Nielsen. - 1a ed. -

Córdoba : Brujas, 2007.

460 p. ; 25x17 cm. - (Colección Historia social precolombina / Axel E. Nielsen)

ISBN 978-987-591-107-9

1. Historia Social Precolombina. I. Axel E. Nielsen, dir.

CDD 980.012

| ARQUEOLOGÍA DE UYWAÑA: UN ENSAYO RIZOMÁTICO |

| 29

Figura 7. Plano de una casa de Loreto de Yngaguassi, y su correspondiente secuenciaarquitectónica.

Figura 8. Plano de una casa de San Antonito, y su correspondiente secuenciaarquitectónica.

| ALEJANDRO F. HABER |

26 |

La acción política fue descripta como acción subversiva del orden colonial porlos actores colonialistas que intervinieron en su textualización judicial. Esa mismarepresión del sentido de la acción reapareció en las interpretaciones historiográficas,que también apelaron a la resistencia a la creciente presión tributaria y al contextotrasgresor del carnaval, todos motivos externos a los actores. Lo que muestranYngaguassi y San Antonito son los factores objetivos de la evaluación subjetiva delos actores: es contra el fondo de su propia teoría de la relacionalidad con los seresen el mundo que las acciones colonialistas debieron ser objeto de evaluación moral(Thompson 1979), y sólo desde allí es comprensible el contexto de justificación de laacción -que, desde otros marcos, debiéramos llamar acción política.

Uywaña

Hace ya muchos años que Gabriel Martínez llamó la atención acerca de unaconstelación lingüística aymara alrededor de la raíz uyw- (Martínez 1976). Los térmi-nos que integran esta constelación en el vocabulario de Bertonio de 1612 –“crías, loshijos y cualesquiera animales”– remiten a su etnografía de Isluga (Martínez 1989).Ellos hacen referencia a la crianza, al cuidado, al cariño, al respeto, al amor, relacionesentre padres e hijos, entre pastores y sus llamas, entre los vivos y los antiguos. “Uywaña’tiene, de cualquier modo, un sentido de criar que es un “proteger”, con una implica-ción de amor, de cosa querida y de relación muy íntima e interior, de la cual dependeel buen resultado del criar” (Martínez 1989: 26). Dice Martínez:

“‘uywiri’, participio activo de uywaña es, pues, “el criador”,“el que cría”, pero concebido como entidad abstracta, en unplano de sacralidad, con las connotaciones indicadas. Se aplica depreferencia, en este plano, al cerro o cerros protectores de laestancia, que aparecen entonces como “los criadores” de ésta; yla estancia, en tanto grupo social, como lo criado por sus uywiris”(Martínez 1989: 28).”

Johannes van Kessel y sus colaboradores también han prestado atención a uywaña,comprendiendo en ese marco lingüístico y conceptual a lo que desde la universidady las agencias de desarrollo se entiende como tecnología (Van Kessel y Condori1992; Van Kessel y Cutipa 1998; Van Kessel y Enríquez Salas 2002). Desarrollando laidea de crianza, dicen

“La divinidad es percibida como inmanente en el mundo:se hace presente en la Santa Tierra y en todas partes. El mundo esdivino, es vida y fuente de vida. Los elementos de la naturaleza,sea animal, sea árbol, sea piedra, ríos o cerros, casas o chacras,todos tienen su lado interior, su vida secreta, su propia persona-lidad, capaz de comunicarse con el hombre a condición que sepa

| 7

Presentación ................................................................................................................ 9

1. Alejandro F. HaberArqueología de Uywaña: un ensayo rizomático. ....................................... 13

2. Norma RattoPaisajes arqueológicos en el tiempo: la interrelación de cienciassociales, físico-químicas y paleoambientales (dpto. Tinogasta, Catamarca,Argentina). ....................................................................................................... 37

3. Salomón HocsmanProducción de bifaces y aprendices en el Sitio Quebrada Seca 3 -Antofagasta de la Sierra, Catamarca (5500-4500 años ap.). ................... 55

4. Gabriel E. J. LópezAspectos sociales de la transición al pastoralismo en la Puna: unaperspectiva evolutiva. .................................................................................... 83

5. Hernán Juan MuscioSociabilidad y mutualismo durante las expansiones agrícolas enentornos fluctuantes: un modelo de teoría evolutiva de juegosaplicado al poblamiento del período temprano de la Puna de Salta,Argentina. ........................................................................................................ 105

6. Carlos A. AscheroIconos, huancas y complejidad en la Puna Sur Argentina. ....................... 135

7. Daniel Darío Delfino, Valeria Elizabeth Espiro y R. Alejandro DíazExcentricidad de las periferias: la Región Puneña de Laguna Blancay las relaciones económicas con los valles mesotermales duranteel primer milenio. ........................................................................................... 167

INDICE

8 |

8. M. Alejandra KorstanjeTerritorios campesinos: producción, circulación y consumo en losvalles altos. ....................................................................................................... 191

9. Sara M. L. López Campeny, Patricia S. EscolaUn verde horizonte en el desierto: producción de cuentas mineralesen ambitos domesticos de sitios agropastoriles. Antofagasta de laSierra (Puna Meridional Argentina). ........................................................... 225

10. Pablo Mercolli, Verónica SeldesLas sociedades del tardío en la Quebrada de Humahuaca. Perspectivasdesde los registros bioarqueológico y zooarqueológico. ........................ 259

11. Hugo D. YacobaccioPoblación, intercambio y el origen de la complejidad social encazadores recolectores Surandinos. ............................................................ 277

12. Lautaro Núñez, Patricio de Souza, Isabel Cartagena, Carlos CarrascoQuebrada Tulan: evidencias de interacción circumpuneña durante elformativo temprano en el Sureste de la Cuenca de Atacama. .............. 287

13. Gabriela OrtizEl paisaje macroregional. Uso del espacio social expandido a travesde la circulación de objetos. ......................................................................... 305

14. Alvaro Martel, Carlos AscheroPastores en acción: imposición iconográficavs. autonomía temática.... 329

15. Gonzalo Pimentel, Indira Montt, José Blanco, Alvaro Reyes

Infraestructura y prácticas de movilidad en una ruta que conectó el Altiplano Boliviano con San Pedro de Atacama (II Region, Chile). 351

16. Carlos I. Angiorama ¿Una ofrenda “caravanera” en Los Amarillos? Minerales y trafico de bienes en tiempos prehispánicos. .......................................................... 383

17. Axel E. Nielsen Bajo el hechizo de los emblemas: políticas corporativas y tráfico interregional en los Andes Circumpuneños. ............................................. 393

18. José Berenguer R. El camino inka del alto loa y la creación del espacio provincial en Atacama. ................................................................................................... 413

| ARQUEOLOGÍA DE UYWAÑA: UN ENSAYO RIZOMÁTICO |

| 25

Figura 5. Plano de Loreto de Yngaguassi.

| NORMA RATTO |

42 |

localidad arqueológica debido a la acción de agentes naturales y antrópicos. Losmuros y otros rasgos arquitectónicos, con visibilidad en superficie que fueran regis-trados y relevados en la década de 1960 fueron colmatados por sedimentos deorigen eólico y/o en parte colapsaron mezclándose con la matriz natural del terreno.El deterioro es debido, en gran parte, al ambiente desértico donde está emplazada,por lo que en la actualidad la evidencia en superficie es muy pobre. Sumado a lafragilidad probable de los muros que podrían estar enterrados, resultaba imprescin-dible tener mapas del sitio previo a cualquier plan de excavación. Ante esta situación,los métodos y técnicas de las ciencias geofísicas brindaban la oportunidad de em-prender trabajos interdisciplinarios orientados a definir la localización de los Nú-cleos Habitacionales mencionados por Sempé, y particularmente aportar al diseñode excavación de NH-3 que no fue intervenido en la década de 1960. Este era elúnico que mostraba un diseño en la formatización del espacio muy distinta del resto,ya que, a pesar de su regularidad geométrica, presentaba menor tamaño y cantidadde recintos asociados.

De esta manera, los métodos geofísicos se aplicaron con el objetivo no delocalizar un sitio sino de caracterizarlo a fin de obtener una “planimetría geofísica”para determinar la distribución de los muros y/u otros rasgos arqueológicos quepermitieran generar hipótesis sobre la función de los sitios y delinear la estrategia deexcavación adecuada para proceder a su intervención. Para ello, se aplicaron enforma conjunta dos métodos de prospección geofísica: georadar y geoeléctrica.Dadas la aridez del ambiente y la presencia de suelos arenosos con bajo desarrolloorgánico fue necesario adecuar las estrategias usuales a fin de tener una buena reso-lución de las señales geofísicas. Finalmente, una interpretación conjunta de los datospermitió construir un mapa de alta resolución que se usó como referente para lastareas posteriores de excavación (Ratto 2005b; Ratto et al. 2005b) (Figura 2).

La intervención de NH-3 puso en evidencia la existencia de un evento catastró-fico ocurrido en un tiempo aún no determinado pero coetáneo o posterior a suabandono, cuyo alcance regional se encuentra en proceso de determinación. Dichoevento, posterior al 500 d.C. según los fechados radiocarbónicos, colmató los recin-tos del conjunto arquitectónico con material volcaniclástico, generando un depósitode 40 cm de espesor, que posiblemente proviene del volcán Cerro Blanco localizadoen la cordillera de San Buenaventura en el extremo norte del Bolsón de Fiambalá –ver más adelante.

Estudios Paleoambientales

Los estudios paleoambientales estuvieron dirigidos a definir los cambiosclimáticos holocénicos, evaluar cómo impactaron y determinar qué incidencia tuvie-ron en las estrategias de ocupación, explotación y organización socio-política y eco-nómica de las sociedades que integraron los pisos puneños y del valle mesotérmicoen el pasado.

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 55

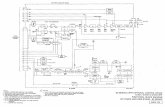

PRODUCCION DE BIFACES Y APRENDICESEN EL SITIO QUEBRADA SECA 3 -ANTOFAGASTA DE LA SIERRA,

CATAMARCA- (5500-4500 AÑOS AP.)

Salomón Hocsman*

En este trabajo se plantea un estudio de cultura material, específicamente arte-factos líticos tallados, en su contexto social, de forma de abordar el comportamien-to tecnológico como parte componente del comportamiento humano (Inizan et al.1999; Lemmonier 1992; Nelson 1991).

En tal marco, interesa abordar la dinámica social a nivel de microescala queimplica considerar la acción de los individuos y de grupos particulares en lacotidianeidad (Dobres y Hoffman 1994), y dentro de éstos, a los niños y jóvenescomo productores y consumidores de cultura material (Lillehamer 1989; Politis 1999;Sofaer-Derevensky 1994).

En relación con esto último, el aprendizaje de la talla de la piedra ocurre, gene-ralmente, pero no sólo, durante la niñez y la adolescencia de los individuos (Pigeot1990). Es aquí cuando los aprendices adquieren las destrezas necesarias para llevar acabo las prácticas de talla satisfactoriamente, de tipo motor y cognitivo, así como deconocimiento técnico.

Específicamente, se discute la presencia de aprendices en un contexto de caza-dores-recolectores transicional a un modo de vida agro-pastoril de la microrregiónde Antofagasta de la Sierra (Catamarca), como es el sitio Quebrada Seca 3 en susniveles 2b1 a 2b5. Para ello, se parte del análisis de variables morfológicas en bifaces(sensu Aschero y Hocsman 2004) con el fin de identificar habilidades motoras y capa-cidades cognitivas diferenciales.

En general, las aproximaciones arqueológicas al problema del reconocimientode aprendices se han basado en análisis de remontaje de núcleos (Bodu et al. 1990;Fisher 1990). Otra posibilidad, sin embargo, es reconocer destreza técnica medianteel estudio de atributos morfológicos en artefactos formatizados (Stout 2002; Whittaker1994). Se destaca que esta última línea de evidencia, aunque muy promisoria, cuentacon escaso desarrollo metodológico. Al respecto, en esta investigación se presentanuna serie de criterios para discriminar niveles técnicos a partir de bifaces.

* CONICET. Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e InstitutoMiguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán.

| SALOMÓN HOCSMAN |

56 |

Finalmente, es pertinente mencionar que el análisis tecno-tipológico se desarrollasobre la base de la propuesta de Aschero (1975, 1983) y a criterios de Aschero yHocsman (2004).

El Sitio y la Muestra de Bifaces Incluidos en el Análisis

El sitio Quebrada Seca 3 (QS3) es un abrigo rocoso ubicado al pie del farallónde ignimbritas que conforma la margen sur de la vega de Quebrada Seca, en lasquebradas de altura de la microrregión de Antofagasta de la Sierra (Puna MeridionalArgentina). Se encuentra a una altitud de 4.100 msnm (Aschero 1988).

La boca del abrigo está orientada hacia el noreste y presenta un área de reparocuyas dimensiones lineales, en ancho y profundidad desde el área de goteo hasta lapared del fondo, son de 9 x 5 m, con una superficie promedio de 24 m2. Dicha áreafue dividida en un espacio exterior y uno interior, designados alero y cueva respecti-vamente, por la existencia de una visera rocosa interna que restringe el espacio útil dehabitación (Aschero et al. 1991).

Durante el transcurso de las excavaciones el área correspondiente a la cueva sefue ampliando, mostrándose como un espacio útil de habitación en posición senta-da, a partir y entre los niveles 2b2 a 2b13 y en posición parada para los niveles pordebajo de 2b14. Consecuentemente, para las ocupaciones primero citadas, esa viserainterior habría sido un elemento condicionante en la utilización del espacio (Ascheroet al. 1993-94). A los fines de esta investigación, interesan los bifaces de los niveles2b1 a 2b5 de la capa 2b, fechados por datación absoluta entre los 5500 y los 4500años AP. aproximadamente (Aschero et al. 1991; Aschero et al. 1993-94; Pintar 1996).

De acuerdo con Aschero et al. (1993-94), sobre la base de evidencias de organi-zación del espacio, de actividades y de descarte/abandono de artefactos líticos, QS3se puede definir en estos niveles como un sitio de uso redundante y estacional porparte de unidades sociales reducidas, a modo de campamento temporario con espa-cios acondicionados y equipamiento de sitio, a lo que se suman evidencias funerariasen el nivel 2b2.

El análisis de los materiales líticos tallados implica la consideración de los cinconiveles en conjunto, de forma de obtener una visión integral. Al respecto, si biendesde los inicios de los trabajos en la microrregión se han destacado las semejanzasentre estos niveles (Aschero et al. 1993-94), los diversos análisis realizados hasta elmomento han abordado sólo niveles específicos o bien series de niveles, pero nuncael total.

| PAISAJES ARQUEOLOGICOS EN EL TIEMPO: LA INTERRELACIÓN DE CIENCIAS |

| 41

Técnicas Geofísicas

Los métodos geofísicos (geoeléctricos y de inducción electromagnética) tienencomo principal ventaja ofrecer una vía para la exploración y el descubrimiento desitios arqueológicos con arquitectura pero sin visibilidad superficial, especialmentebrindando una mejor delimitación de las lentes, los rasgos y las estructuras enterradasaportando de esta manera al diseño de excavación.

En nuestro caso particular la aplicación de técnicas geofísicas permitió generarmapas virtuales de las instalaciones arqueológicas del Bolsón de Fiambalá facilitandosu intervención, particularmente en el caso del Núcleo Habitacional Nº 3 de la loca-lidad arqueológica de Palo Blanco. De esta manera, la alta resolución de la técnicaaportó al estudio de la interacción entre la arquitectura residencial, la organizaciónespacial y la complejidad socio-política para comprender la dimensión social de laselecciones técnicas realizadas dentro de diferentes contextos socio-históricos (Bononoet al. 2005; Martino et al. 2005; Ratto 2005b).

La localidad arqueológica de Palo Blanco constituye una de los primeros case-ríos o aldeas2 que testimonian el desarrollo de las sociedades agro-pastoriles inicialesasentadas en el sector norte del Bolsón de Fiambalá (Dpto. Tinogasta, Catamarca).La importancia de esta localidad radica tanto en su aspecto científico como en supotencial para constituirse en recurso cultural a través de adecuados planes de mane-jo que contemplen las esferas de investigación, conservación y uso público. Nuevesobre diez fechados radiocarbónicos ubican su desarrollo entre los años calendáricos100 al 700 d.C., etapa Formativa para el Noroeste Argentino catamarqueño. Origi-nalmente fue intervenida por Carlota Sempé (1976) en la década de 1960, documen-tando cinco núcleos habitacionales construidos con muros de tapia que presentandiferentes arreglos arquitectónicos. El paso del tiempo actuó en forma negativa en la

Tabla 2.Representación de las funciones discriminantes. Grupos conformados con perfilesquímicos multielementales similares. Ver Figura1.

| NORMA RATTO |

40 |

Tabla 1. Cambios del ambiente físico y del desarrollo cultural regional (Puna de Chaschuil yBolsón de Fiambalá, Dpto. Tinogasta, Catamarca). Continuación.

Figura 1. Representación de las funciones discriminantes. Grupos conformados conperfiles químicos multielementales similares.

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 57

Tabl

a 1. Q

S3 (2

b1-2

b5).

Bifa

ces c

omo

tales

.

Refe

renc

ias:

1) A

rtefa

cto

en si

mism

o; 2

) Pie

za e

n pr

oces

o de

man

ufac

tura

/ E

Med

idas

de

L, A

y E

en

mm

/ (.

..): m

edid

a af

ecta

da p

or fr

actu

ra /

Ang

filo:

pro

med

io d

e los

ángu

los d

e los

dist

into

s filo

s que

com

pone

n la

pie

za /

Am

plitu

d de

l sin

usoi

de (o

ffset)

: en

base

a Ca

llaha

n (1

979)

/ C

ausa

de a

band

ono:

cate

goría

s en

bas

e a

Nam

i (19

93-9

4)

| SALOMÓN HOCSMAN |

58 |

La muestra de bifaces está constituida por 33 piezas, de las cuales nueve se hanconservado como tales (Tabla 1), mientras que otras siete han sido recicladas (Tabla2). Se destaca que otros 17 bifaces fueron transformados mediante la regularizaciónde sus bordes, conformando una variedad de filos (Tablas 3).

Es importante introducir aquí la diferencia entre bifaces como tales, reciclados ytransformados, por un lado, y entre bifaces en sí mismos y en proceso de manufac-tura, por el otro.

En el primer caso, se reserva aquí la ocurrencia de reciclaje sólo para aquelloscasos donde hay un cambio de forma y de función en el artefacto formatizado,perdiendo su identidad original (Schiffer 1987). Una excepción a lo dicho preceden-temente lo constituyen los bifaces, puesto que, al poseer filos generalizados (Haydenet al. 1996), están pensados para ser transformados fácilmente y no hay cambio defunción anterior. Es decir, hay cambio de morfología pero no de función, porqueestán destinados desde un comienzo a ser otras cosas. Por esto, se emplea el califica-tivo de biface transformado cuando hay una modificación de la arista sinuosa, gene-ralmente en arista regular, sin mediar reciclaje. Los bifaces como tales, por su parte,son piezas que no han sido transformadas y que tampoco han sido recicladas. Esdecir, que han sido descartadas conservando su identidad original.

Así, los bifaces reciclados son fragmentos meso-basales –N: 5– y meso-apicales–N: 2– (Tabla 2). En cuanto a los transformados, 10 son artefactos compuestos y/o dobles y siete puntas de proyectil (Tabla 3). En relación con estas últimas, se hanconsiderado sólo aquellas piezas con adelgazamiento bifacial inequívoco, por lo queseguramente la muestra está subrepresentada. Por otra parte, se destaca que no sehan incluido en el conteo dos piezas apedunculadas de base cóncava (Nº 19 –2b2–y Nº 111 –2b5–), por considerárselas reclamadas (sensu Schiffer 1987) de ocupacio-nes previas, por sus semejanzas tipológicas con el tipo QSC recuperado en este sitioen niveles más antiguos, fechados hacia el 7500 AP. (Martínez 2003). Esto estaríacorroborado, además, por la presencia de una leve pátina en una de ellas (Nº 19),sólo visible empleando microscopio (Cattaneo com. pers.).

En el segundo caso, se clasifica como bifaces en sí mismos a aquellas piezas enlas que la arista sinuosa pudo ser utilizada como filo activo, habiéndose finalizado laformatización. Se caracterizarían por poseer ángulos agudos, una arista sinuosa re-gular y una amplitud del sinusoide estrecha, además de una sección transversalbiconvexa simétrica regular (ver, por ejemplo, Hayden et al. 1996). Un punto impor-tante para caratularlos de esta forma es tener la certeza de que no se trata de preformasde algún tipo de instrumento en particular. Los bifaces en proceso de manufactura,por su parte, son aquellos artefactos que presentan evidencias de continuar en unainstancia de producción, como una arista sinuosa irregular con una sinuosidad mo-derada a amplia, sección transversal biconvexa asimétrica irregular, etc.

| PAISAJES ARQUEOLOGICOS EN EL TIEMPO: LA INTERRELACIÓN DE CIENCIAS |

| 39

Tabla 1. Cambios del ambiente físico y del desarrollo cultural regional (Puna de Chaschuil yBolsón de Fiambalá, Dpto. Tinogasta, Catamarca).

| NORMA RATTO |

38 |

a las instalaciones localizadas en pisos puneños de la región de Chaschuil (Pláy Ratto 2003; Ratto 2000, 2003; Ratto et al. 2002a y 2002b);

b- el sitio Batungasta funcionó como un centro de manufactura de bienescerámicos durante la época inkaica (Feely 2003; Ratto et al. 2002b);

c- la abundancia de cerámica con características tecnológica y estilísticas delFormativo recuperada en las distintas intervenciones realizadas en el sitioBatungasta y su área adyacente (González y Sempé 1975; Ratto 1996) permitepensar en una larga ocupación del espacio por sociedades con organizacionessocio-económicas y políticas diferentes, materializándose no sólo en el apro-visionamiento de arcillas sino también en la producción y circulación de bie-nes a otras áreas del valle mesotermal. Sostenemos que la continuidad de esapráctica en el tiempo se encuentra inmersa dentro de contextos socio-históri-cos diferentes, que debemos definir, pero donde prevalece la transmisión decómo se hacen las cosas, a manera de una trama que une diferentes urdimbrespara conformar un proceso enraizado en la memoria andina (Ratto et al.2004).

El perfil químico multielemental similar entre la alfarería regional estaría indican-do un mismo locus de producción. Aquellos de los depósitos de arcillas de La Troya,Fiambalá y Medanitos son las que guardan mayor similitud con la mayoría de lasmuestras cerámicas regionales (Figura 1 y Tabla 2). El caso de La Troya es particularporque no sólo contiene las materias primas sino también otro tipo de evidencia quefortalece aún más el locus como productor alfarero: 1) el registro de 42 estructuras decombustión destinadas a la manufactura cerámica, infiriéndose a partir de las inter-venciones realizadas en cuatro de ellas (Caletti 2005; Ratto 2005c); 2) las condicionesadecuadas de evapo-transpiración para la producción cerámica; y 3) el combustiblenecesario representado en bosques de algarrobo (Ratto et al. 2002b, 2004), donde lostrabajos recientes de Palacios y Brizuela (2005) consideran que constituyen un patri-monio genético-cultural prehispánico, sosteniendo que fueron implantados y/omejorados por las poblaciones originarias.

Los resultados de los análisis por activación neutrónicas permitieron determinarla reocupación y reutilización de espacios extractivos y productivos a lo largo deltiempo, como así también la integración de distintas eco-zonas dentro de distintoscontextos socio-históricos. Esto fue posible porque además del uso de la técnicaabordamos el estudio de la dinámica cultural regional a través de una escala espacialy temporal amplia que integra diferentes organizaciones socio-políticas que se suce-dieron y/o interrelacionaron a lo largo del tiempo. Hasta el momento el límite tem-poral está dado por la fecha radiocarbónica de 1350±60 AP. (AC-1.718, carbónvegetal) obtenida de una de las dos estructuras de combustión destinadas a la manu-factura cerámica, las que se localizan en las áreas de barreales de La Troya (Ratto2005c; Ratto et al. 2006). Por su parte, el límite superior no cuenta con fechadosradiocarbónicos pero por los materiales cerámicos recuperados se lo localiza dentrodel Período Tardío-Inka (Caletti 2005).

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 59

Refe

renc

ias:

1) A

rtefa

cto

en s

i mism

o; 2

) Pie

za e

n pr

oces

o de

man

ufac

tura

/ M

edid

as d

e L,

A y

E e

n m

m /

(...)

: med

ida

afec

tada

por

frac

tura

/ A

ngfil

o: p

rom

edio

de

los á

ngul

os d

e lo

s filo

s rem

anen

tes d

el b

iface

/ A

mpl

itud

del s

inus

oide

(off

set):

en

base

a C

alla

han

(197

9) /

Cau

sa d

e ab

ando

no:

cate

goría

s en

bas

e a

Nam

i (19

93-9

4)

Tabl

a 2. Q

S3 (2

b1-2

b5).

Bifa

ces r

ecicl

ados

.

| SALOMÓN HOCSMAN |

60 |

Tabl

a 3. Q

S3 (2

b1-2

b5).

Bifa

ces t

rans

form

ados

.

| PAISAJES ARQUEOLOGICOS EN EL TIEMPO: LA INTERRELACIÓN DE CIENCIAS |

| 37

1982; D´Altroy y Williams 1998; Falabella y Andonie 2003; Lizzie et al. 1995; Neff1992, 1998; Padilla 2001; Plá y Ratto 2003; Ratto et al. 2002b, 2004; Williams, 1999).

Con apoyo de la técnica nuclear es posible identificar las fuentes de materiasprimas explotadas por antiguos alfareros, ubicar los centros de producción, inte-grando los resultados con otros artefactos y/o rasgos del registro, y modelar laextensión y circuitos de los sistemas de distribución. Sin embargo, como toda técnicareúne alcances y limitaciones que deben ser muy tenidas en cuenta en el momento desu aplicación, ya que las pastas cerámicas constituyen un sistema complejo constitui-do básicamente por dos componentes: a) los minerales arcillosos; y b) las inclusionesno-plásticas o temperantes. Estas inclusiones pueden estar presentes en la composi-ción original de la arcilla, o pueden ser adicionadas durante el proceso de manufac-tura. Esto determina que la interpretación de los resultados químicos no es lineal nitrivial, dado que las relaciones originales de concentración entre varios elementos enla arcilla pueden ser alteradas por la adición de temperante. Por lo tanto, es de vitalimportancia conocer la composición mineralógica de la muestra cerámica (Bishop1980; Bishop y Neff 1989; Bishop et al. 1982; Neff 1992; entre otros). El empleo dela AANI permite la caracterización de elementos que tienen una marcada diferencia-ción geoquímica durante el proceso de cristalización de las rocas ígneas, cuyameteorización dio origen a las arcillas que luego fueron utilizadas para la manufactu-ra de artefactos. Por lo tanto, conforman una herramienta útil para la diferenciaciónde los depósitos arcillosos, a través de elementos como las Tierras Raras (TTRR), elCromo (Cr), el Torio (Th), el Escandio (Sc) y el Hierro (Fe), entre otros. Por su parte,los metales alcalinos, como Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb), Cesio (Cs), Calcio(Ca) y Bario (Ba), se encuentran en la estructura de los feldespatos, que a su vezconstituyen los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Además, altas con-centraciones de los metales de transición, como el Cobalto (Co), Fe (Hierro), Hafnio(Hf), entre otros, pueden indicar la presencia de inclusiones metálicas en las pastascerámicas producto de impurezas provenientes de sedimentos oxidados.

En nuestro caso la aplicación de la técnica analítica aportó a la definición de ladimensión social de las elecciones técnicas de la producción de alfarería realizada porsociedades con organizaciones pre-estatales y estatales que hicieron uso del espacioregional del Bolsón de Fiambalá y el área puneña cordillerana de Chaschuil a lo largode aproximadamente 1.000 años. En un comienzo los trabajos en el valle mesotérmicoestuvieron puntualizados en el sector donde se emplaza el sitio arqueológico Batungastay su entorno inmediato (Feely 2003; Ratto et al. 2002, 2004) para luego ampliar lasprospecciones y la documentación a otras áreas del amplio Bolsón de Fiambalá(Ratto 2004b, 2005c; Ratto et al. 2006).

Los resultados obtenidos a través de la realización de intervenciones arqueoló-gicas, estudios analíticos nucleares y análisis de tecnología cerámica indican que:

a- las sociedades agropastoriles (Formativas) y estatal (Inka) explotaron el alfarde La Troya para la manufactura de piezas cerámicas con las que abastecieron

| NORMA RATTO |

36 |

Ratto 2003, 2004a, 2005a; Ratto y Orgaz 2002-2004), independientemente que la acti-vidad se desarrolló dentro de contextos que le asignaron al espacio significacionessociales diferentes que seguramente variaron a lo largo del tiempo.

Por otro lado, el perfil arqueológico del valle mesotérmico del Bolsón de Fiambaláno cuenta aún con una profundidad temporal tan amplia como el puneño. Lostrabajos arqueológicos en el Abaucán (Dpto. Tinogasta, Catamarca) provienen de:1) las intervenciones realizadas en cementerios de los alrededores de Medanito porDreidemie a fines de la década de 1950; y 2) el registro, documentación e interven-ción de sitios arqueológicos como Batungasta, Saujil, Palo Blanco, Mishma 7 yRanchillos 1 por A.R. González y M.C. Sempé en la de 1960 (González y Sempé1975; Sempé 1973, 1976, 1977a y 1977b; entre otros). De ellos surge que el Valle deFiambalá fue ocupado por grupos con diferentes organizaciones socioeconómicasdesde aquellas agropastoriles (Formativo) hasta la estatal (Inka). Sin embargo, lasmanifestaciones culturales para el Período Tardío-Desarrollos Regionales son me-nos consistentes, ya que la cerámica pre-inka (Abaucán, Sanagasta y Belén) fue recu-perada en contextos: 1) sin resolución arquitectónica y calibración temporal absoluta;y/o 2) en asociación con contextos de filiación inkaica. Recientemente las investiga-ciones fueron reiniciadas en el valle luego de 40 años de inactividad (Basile 2005;Caletti 2005; Feely 2003; Ratto 2004b, 2005b; Ratto et al. 2002, 2004, 2005a, 2006;Salminci 2005; Valero Garcés y Ratto 2005, entre otros), desarrollando distintas lí-neas de investigación para comprender el proceso de cambio cultural y ambientalque se materializan en paisajes arqueológicos que se suceden en el tiempo. Dichaslíneas se concretaron en estudios arqueométricos sobre cerámica arqueológica –morfo-tecnológicos, petrográficos y por activación neutrónica- y rasgos arquitectónicosmediante la aplicación de técnicas y métodos geofísicos, y paleoambientales paradefinir los escenarios físicos con los que interactuaron las sociedades del pasado.

Luego de la breve reseña realizada para dar cuenta de las características de losperfiles arqueológicos de una y otra eco-zona, pasamos a desarrollar los problemas deinvestigación que motivaron la aplicación de las técnicas de las ciencias físico-químicasy naturales, como así también sus alcances, limitaciones, y resultados alcanzados.

Estudios Arqueométricos en el PACh-A

Técnicas Analíticas Nucleares

El estudio de las fuentes de aprovisionamiento de materias primas y de la produc-ción y distribución de alfarería se ha visto beneficiado por el desarrollo de las cienciasfísicas y químicas aplicadas al análisis de materiales arqueológicos. Dentro de estastécnicas el Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI) reúne los requisi-tos básicos de sensibilidad, precisión, exactitud y selectividad necesarios para abordarla discusión de problemas arqueológicos de procedencia, comercio, intercambio yproducción de objetos, como así también para reconstruir las relaciones económicasinter e intra poblaciones del pasado (Bishop 1980; Bishop y Neff 1989; Bishop et al.

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 61

Refe

renc

ias:

Med

idas

de

L, A

y E

en

mm

/ (

...):

med

ida

afec

tada

por

fra

ctur

a /

Ang

filo

: en

el c

aso

de a

rtefa

ctos

form

atiz

ados

com

pues

tos

y/o

dobl

es s

e ex

pres

a ca

da á

ngul

o en

el o

rden

de

filos

y/o

pun

tas

pres

enta

do e

n el

Subg

rupo

Tip

ológ

ico.

En

las

punt

as d

e pr

oyec

til s

e de

finen

sól

o lo

s án

gulo

s de

los

bord

es d

el li

mbo

(iz

quie

rdo

yde

rech

o re

spec

tivam

ente

)

Tabl

a 3. Q

S3 (2

b1-2

b5).

Bifa

ces t

rans

form

ados

. Con

tinua

ción

.

| SALOMÓN HOCSMAN |

62 |

Ambas categorías se incluyen dentro de los bifaces como tales (Tabla 1) y de losreciclados (Tabla 2). La muestra de bifaces en si mismos consta de cinco piezasmientras que los bifaces en proceso de manufactura son 11.

La Tecnología Lítica: Algunas Cuestiones Teóricas

Se parte de la base de que la tecnología no implica sólo los objetos y mediosusados por la sociedad para actuar sobre el ambiente físico (Bleed 1997; Bousman1993), o que refiere solamente a los instrumentos en sí y a sus modos de uso, sino queinvolucra todos los aspectos posibles del proceso de acción sobre la materia(Lemmonier 1992).

Siguiendo esta línea de pensamiento, Sigaut (1994) sostiene que la tecnología estáformada por actividades que definen acciones materiales, en el sentido que todasproducen un cambio material en algo, y que, al mismo tiempo, son intencionales. Así,por tecnología se entiende a todo corpus de artefactos, comportamientos y conoci-miento para crear y usar productos que es transmitido intergeneracionalmente (Schiffery Skibo 1987).

Toda actividad de talla implica la existencia de un proyecto (relacionado con unproducto que se desea obtener) más o menos elaborado, que incluye un esquemaconceptual, de naturaleza intelectual, y que es implementado a través de series deoperaciones denominadas esquemas operativos (Schiffer y Skibo 1987). Tales “pro-yectos” son representaciones resultantes de representaciones mentales que son social-mente transmitidas y compartidas1 (Lemmonier 1992; Pelegrin 1995; Toth y Schick1998; Wynn 1998).

Dado que la tecnología no está constituida simplemente por los ítems físicos dela cultura material, sino que, asimismo, se deben considerar el comportamiento tec-nológico y la acción humana (Ingold 1988), una aproximación a la tecnología líticadesde esta perspectiva debe emprender el estudio combinado de instrumentos yotros artefactos, materias primas, acciones físicas y destreza técnica (Inizan et al. 1999).Estos elementos son desarrollados en el punto siguiente: Componentes del conoci-miento tecnológico. Lo que importa destacar aquí, es que las decisiones tecnológicasque conectan a las acciones entre si pueden ser tratadas como comportamientosconcretos, observables tanto en los procesos de manufactura inferidos como en susresultados materiales (Bleed 1997).

Componentes del Conocimiento Tecnológico

De acuerdo con Schiffer y Skibo (1987), el conocimiento tecnológico tiene trescomponentes esenciales: 1) recetas para la acción (recipes for action); 2) sistemas deenseñanza (teaching frameworks) y 3) tecno-ciencia (techno-science).

Las recetas para la acción son las reglas que subyacen el procesamiento de mate-rias primas en productos terminados. En realidad, son modelos construidos por el

| PAISAJES ARQUEOLOGICOS EN EL TIEMPO: LA INTERRELACIÓN DE CIENCIAS |

| 35

PAISAJES ARQUEOLOGICOS EN EL TIEMPO: LA INTERRELACIONDE CIENCIAS SOCIALES, FÍSICO-QUIMICAS Y PALEOAMBIENTALES.

DPTO. TINOGASTA, CATAMARCA, ARGENTINA

Norma Ratto*

En el Proyecto Arqueológico Chaschuil-Abaucán1 (PACh-A) encaramos el desa-fío para comprender cómo el comportamiento humano quedó reflejado en la culturamaterial y sus distribuciones desarrollando diferentes líneas de investigacióninterrelacionando la arqueología, la historia, las ciencias físico-químicas y las naturales.Un enfoque de paisaje es apropiado para tales fines porque permite explicar el pasadode las sociedades prehispánicas, mediante su capacidad de reconocimiento y evalua-ción de las relaciones dinámicas e interdependientes que las personas mantienen con lasdimensiones físicas, sociales y culturales de su entorno a través del tiempo y el espacio.Los paisajes son construcciones dinámicas en los que cada comunidad y cada genera-ción impone su propio mapa cognitivo de un mundo, antropogénico e interconectado,de morfología, planificación y significado coherente (Anschuetz et al. 2001).

El paisaje arqueológico regional puneño de Chaschuil da cuenta de un enormerango de variación en su forma y estructura espacio-temporal desde las sociedades coneconomías extractivas hasta el advenimiento del control estatal inkaico, materializándo-se a través de conjuntos de artefactos y estructuras con densidades, distribuciones ydiversidades diferenciales a nivel intra e intersubcuencas del piso puneño (Ratto 2000,2003). De esta manera, los diferentes paisajes arqueológicos dan cuenta de cambios enel uso del espacio a través del tiempo por parte de distintas formaciones sociales yeconómicas que exploraron, explotaron, transitaron, habitaron y manejaron el espaciogeográfico tinogasteño de la Puna de Chaschuil. No puede sostenerse un uso y explo-tación continua de los espacios puneños a lo largo del tiempo, tanto durante la ocupa-ción y desarrollo de las sociedades extractivas como productivas. Por el contrario, laestructura del registro arqueológico regional permite perfilar a la región como un co-rredor o interconector entre eco-zonas diferentes, especialmente con el Valle de Abaucándonde se han registrado instalaciones que corresponden a aldeas del Formativo (1500-1700 AP.) y emplazamientos inkaicos. Otro aspecto interesante del área puneña-cordillerana es el rol cumplido por la caza de camélidos sudamericanos silvestres, tantopor parte de sociedades con economías extractiva como productora (Orgaz 2003;* Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de BuenosAires) y Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca.

| ALEJANDRO F. HABER |

34 |

en las líneas de Archibarca. Ello no obsta para que las líneas de Archibarca se complementasencon materiales perecederos como hilos o palos, de lo cual no contamos con datos pero nopuede ser descartado tampoco. Es probable que el color rojo tuviera alguna relación con losefectos perceptuales de las vicuñas, pero el color junto con la dirección del tejido señalanuevamente el aspecto poético de los mecanismos políticos de apropiación social de losrecursos: otros seres llamados a la comunicación.

7. Lo que los especialistas llaman el “stress predador”.8. La represión tiene, en esta frase, una acepción al menos doble: la represión militar de la acción

política mediante la aplicación y la amenaza de la violencia física, y la represión simbólicamediante la cual la revolución, sus actores y el poblado fueron representados. Es esta segun-da represión la que ha tenido efectos mucho más duraderos. Los procedimientos dejudicialización del conflicto tuvieron su efecto inmediato en la represión militar y políticamediante las cuales los líderes políticos fueron enjuiciados y encarcelados, y un efecto a largoplazo al ser tomados por los historiadores esos mismos papeles como documentos descrip-tivos de lo sucedido, de sus actores y del poblado. Mediante este efecto a largo plazo, lahistoria ha vuelto a reprimir el sentido, esta vez con posibles consecuencias contrarias a losdescendientes de aquellos revolucionarios de 1775. El conocimiento del pasado es tantocausa como consecuencia de la política cultural del colonialismo. Escribir la consigna políticano es un detalle marginal al texto.

9. Los equivalentes léxicos son uywana en runasimi y crianza y amparo en castellano surandino.10. Pero no pretende ser esto una justificación metodológica de la arqueología, lo cual sería recaer

en el objetivismo. Me estoy refiriendo, en cambio, a una arqueología dispuesta a cesar larepresión del sentido.

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 63

investigador sobre la base del comportamiento visible en las evidencias arqueológi-cas (ver por ejemplo Pigeot 1990). Resultan de la conjunción de una serie de elemen-tos y actividades: materias primas y utensilios e instalaciones (facilities) empleados, unadescripción de la secuencia de acciones específicas llevadas a cabo en el procesotecnológico y reglas de contingencia usadas para solucionar problemas que puedenaparecer. Casos de recetas para la acción serían, por ejemplo, los estadios de reduc-ción de bifaces de Callahan (1979) y Nami (1988).

Por su parte, los sistemas de enseñanza, que permiten la transmisiónintergeneracional del conocimiento, consisten en series de prácticas que pueden in-cluir imitación, instrucción verbal, demostración manual y aún autoaprendizaje porprueba y error. Como el sine qua non del aprendizaje de las recetas para la acción espracticar manipulando materiales, muchos sistemas de enseñanza hacen uso intensi-vo de la experiencia práctica (Wynn 1998). También se requiere de instrucción verbal,para proveer a los aspirantes con las indicaciones esenciales para llevar a cabo laacción exitosamente.

La transmisión de la tecnología generalmente demanda una práctica continua ymaestros que, siguiendo la tradición, puedan conducir eficientemente el aprendizaje.Por este proceso los sistemas de enseñanza transmiten la parte más intangible delconocimiento, el “saber cómo” –know how– (Inizan et al. 1999; Pelegrin 1990).

Las tecnologías “exitosas” incluyen sistemas de enseñanza que se transmiten,por medio de recetas para la acción, de generación en generación.

Finalmente, la tecno-ciencia que, involucra los principios que subyacen a las ope-raciones tecnológicas, explica por qué las recetas para la acción conducen al produc-to proyectado y por qué dicho producto, una vez terminado, puede desempeñar sufunción/es. Los principios que describen las operaciones tecnológicas son leyes debajo nivel y teorías, pero se debe tener en cuenta que tales principios son construccio-nes del observador, derivados de la ciencia moderna. Los artífices de una actividadartesanal, en realidad, practican su especialidad en desconocimiento de la tecno-ciencia subyacente.

La tecno-ciencia, en la práctica de la talla, involucra una serie de principios físi-cos, relacionados, por ejemplo, con la mecánica de fracturas en materiales sólidos,los sistemas de ángulos y la administración de fuerzas (Cotterell y Kamminga 1990;Whittaker 1994).

En definitiva, durante el aprendizaje, se espera una progresión natural en destre-za, un incremento del conocimiento y del “saber como” y una adquisición sucesivade competencias teóricas y prácticas (Pigeot 1990). De esta forma, durante el proce-so de educación técnica, se van incorporando una serie de principios técnicos, de losmás simples a los más complejos.

Por otra parte, el tipo de técnica a emplear incide sobre la capacidad del apren-diz de llevarla a cabo; por ejemplo, al considerar la percusión dura en relación con lapercusión blanda (Whittaker 1994). Esto lleva a sostener que a mayor complejidadde la técnica, se va a requerir que la duración de la enseñanza sea mayor.

| SALOMÓN HOCSMAN |

64 |

Destreza Técnica

La destreza técnica es el resultado de destrezas motoras y capacidades cognitivasque operan en combinación con el conocimiento (Inizan et al. 1999). Para Pelegrin(1995), la destreza técnica es una aptitud nacida de la experiencia, en base a unapráctica sostenida. Justamente, transformar el conocimiento en destrezas técnicasimplica siempre un proceso de aprendizaje (Sigaut 1994).

Es importante introducir la diferencia entre el conocimiento y el “saber cómo”(Sigaut 1994), dos elementos de naturaleza neuropsicológica distinta. De acuerdo alo señalado por Pelegrin (1990), como conocimiento pueden ser clasificadas las re-presentaciones mentales de formas y materiales (conceptos) y el registro de modali-dades de acción (secuencias de gestos asociadas con su resultado práctico). Es decir,refiere a las memorizaciones y representaciones mentales de objetos y de hechos.Con respecto al “saber como”, a su vez, se puede distinguir entre un “tiempoideacional” (ideatory) y un “tiempo motor” (Pelegrin 1990).

El primero implica la evaluación, reflexión y toma de decisiones en el marco deoperaciones basadas en representaciones mentales. El artesano imagina (esto es, cons-truye nuevas representaciones mentales de) el estado virtual del objeto de acuerdocon las acciones imaginadas, y considera sus respectivas ventajas y riesgos. Estasoperaciones mentales no son sólo espaciales (en relación a formas), sino que tambiénse organizan cronológica y secuencialmente, como cuando se deben ordenar seriesde extracciones de diferentes orientaciones. Sólo la experiencia práctica puede per-mitirle al artesano refinar estimaciones gradualmente y optimizar razonamientos, loscuales son esencialmente subconscientes.

El segundo involucra la programación y ejecución de gestos, implicando opera-ciones intuitivas que evalúan la adecuación de los parámetros de manufacturainvolucrados en la operación en curso. Así, se observan las características morfológicasdel objeto a ser tallado por medio de la visión y el tacto. Posteriormente, se “calcula”la orientación y manejo del objeto por la mano no dominante, y la fuerza y trayecto-ria del gesto llevado a cabo por la mano dominante. Es crucial notar que estos gestosson rápidos, y que su curso no puede ser controlado apropiadamente por la visión.El ojo controla la posición y orientación del objeto antes de la percusión, pero elcarácter del gesto de talla en si mismo tiene que ser “programado” antes del movi-miento. Esto significa que la adecuación y éxito de la ejecución muscular del gesto detalla se basa necesariamente en experiencia práctica previa.

Para finalizar, se sostiene que la destreza técnica en la ejecución de una técnica esuna forma de variación tecnológica, puesto que implica capacidades personalizadasde sujetos particulares (Ingold 1998) y, por ende, esta distribuida diferencialmenteentre y dentro las sociedades (Bleed 1997).

| ARQUEOLOGÍA DE UYWAÑA: UN ENSAYO RIZOMÁTICO |

| 33

Olivera, D. E.1991. La Ocupación Inka en la Puna Meridional Argentina: Departamento de Antofagasta

de la Sierra, Catamarca. Comechingonia Año 9, Número Especial. Vol. II: 31-72.Quesada, M.N.

2001. Tecnología Agrícola y Producción Campesina en la Puna de Atacama, I Milenio D. C.Tesis de Licenciatura, Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Ms.

Revuelta, C.M.2005. Apropiación Social y Vicuñas: Análisis Zooarqueológico de las Unidad Doméstica

TC1, Oasis de Tebenquiche Chico - Primer Milenio D. C. (Puna de Atacama). Tesis deLicenciatura, Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Ms.

Schuster, V.2005. Análisis Petrográficos de la Cerámica de Tebenquiche Chico (Puna de Atacama). Tesis

de Licenciatura, Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universi-dad Nacional de Rosario. Ms.

Thompson, E.P.1979. Tradición, Revuelta y Consciencia de Clase. Estudios sobre la Crisis de las Sociedad Preindustrial.

Crítica, BarcelonaVan Kessel, J. y D. Condori Cruz

1992. Criar la Vida: Trabajo y Tecnología en el Mundo Andino. Vivarium, Santiago.Van Kessel, J. y G. Cutipa Añamuro

1998. El Marani de Chipukuni. IECTA/CIDSA, Iquique.Van Kessel, J. y P. Enríquez Salas

2000. Señas y Señaleros de las Madre Tierra. Abya-yala/IECTA, Santiago.Weiner, J.F.

2001. Tree Leaf Talk. A Heideggerian Anthropology. Berg, Oxford.

Notas1. Lo mismo es igualmente válido para una infinidad de conceptos que utilizamos de manera

acrítica, tales como, por ejemplo, tecnología, naturaleza, sociedad, relaciones sociales, muerte,economía. Si bien se trata de conceptos que han recibido volúmenes enteros de crítica teórica,poca de esa crítica es puesta en juego en el lenguaje natural con el que describimos el mundo.

2. Un/a evaluador/a anónimo/a e iluminista ha sido capaz de conjugar el verbo “demostrar”una docena de veces en una misma página.

3. En la aldea actual de Antofalla sobresale la existencia de un huerto de flores, en un sitiopreferencial junto a cada una de las casas familiares.

4. Chimpu es una flor de lanas de colores que se cose en las orejas de los animales como parte dela fiesta de los animales o señalada. También expresa la relación biunívoca de la crianza, pueslos colores y su combinación varían de acuerdo al dueño (política) al mismo tiempo quehacen “florecer” a los animales (poética). El criador del animal se expresa como tal y, al hacerlo,refuerza su carácter de criatura respecto de la Pachamama.

5. Antolín Reales fue el Caciqui de la Comunidad de Antofalla en 2005-2006. La voz caciquicorresponde al uso local de la voz cacique, originalmente caribeña.

6. Existe abundante literatura etnográfica y etnohistórica referente a los chacos o cacerías colecti-vas, encierros de vicuñas realizados con la ayuda de hilos de lana roja torcida a la izquierda. Lasdescripciones de los chacos no refieren la existencia de líneas de piedra en el suelo y, además,si se tratase de “encierros” sería de esperar que las formas fuesen cerradas, y no abiertas como

| GABRIEL E. J. LÓPEZ |

96 |

recursos de caza y tierras derivado de la reducción de la movilidad y del aumento deltamaño de los grupos hasta el límite máximo de sustentabilidad, una estrategia única-mente cazadora para el aporte de proteína animal no sería viable. Por esta razón,siguiendo la lógica del modelo de Amplitud de la Dieta sería factible la introduccióndel pastoralismo.

Esto porque el pastoralismo pudo ser acompañado de cambios en la estructurasocial que con una estrategia cazadora no habrían sido posibles. De esta manera,grupos pequeños compuestos mayormente de familias nucleares cooperando al in-terior de la unidad doméstica habría sido una reorganización necesaria para el esta-blecimiento definitivo del pastoralismo como estrategia económica. Al respecto sedebe tener en cuenta el incremento continuo de la tasa de retorno de los camélidosen proceso de domesticación hasta elevar su posición en el ranking de recursos. Porlo tanto, el pastoralismo implicó seguir consumiendo fauna de alta calidad.

Discusión y Conclusiones

Este trabajo intentó explicar desde la lógica del evolucionismo darwiniano loscambios ocurridos a lo largo de la trayectoria evolutiva de los cazadores recolectoresde la Puna y su transición hacia el pastoralismo. En este sentido, para la explicación sepriorizaron los aspectos sociales, especialmente aquellos ligados a la organización, lacooperación y el tamaño de los grupos. Por supuesto, ninguno de estos aspectospuede apartarse de cuestiones vinculadas al marco ecológico de la Puna, caracteriza-do por cambios climáticos que afectaron a toda a la región aunque en forma varia-ble localmente. En este ambiente, el riesgo constituido por las fluctuaciones impre-

Figura 4. A es una estrategia de alto rendimiento promedio pero poco variable (porejemplo combinación de pastoreo y caza), por lo que minimiza el riesgo de caer ensituaciones maladaptativas, dado un umbral R. B. representa una estrategia de alta tasade retorno promedio pero muy variable (por ejemplo la caza).

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 65

Producción Lítica y Aprendices

Está ampliamente reconocido que la talla lítica es una actividad tecnológica querequiere de una importante cuota de práctica antes de que puedan lograrseconsistentemente resultados satisfactorios. De esta forma, es esperable la presenciaen el registro arqueológico de talladores con habilidad variable. Por otro lado, haycierto consenso en que la práctica de la talla comienza temprano en el ciclo de vida,es decir, durante la niñez y la adolescencia (Grimm 2000; Pigeot 1990). Así, se rela-ciona, por lo general, con niños a artefactos pobremente elaborados y toscos, por elhecho de ser talladores novatos.

Adquirir las destrezas necesarias para tallar la piedra es un proceso complejo,que demanda la interacción de diferentes tipos de conocimiento que van desde pa-trones teóricos hasta la habilidad práctica en la ejecución de acciones motoras (Finlay1997). Al respecto, de acuerdo a Stout (2002), la adquisición de destreza en la talla esun proceso de aprendizaje de cómo actuar para resolver un problema más que deadquirir alguna fórmula motora rígida.

La falta de control sobre principios técnicos básicos se ve reflejada en la con-cepción y en la ejecución del proceso de talla. Las estrategias de reducción llevadas acabo por inexpertos están generalmente incompleta o inadecuadamenteconceptualizadas, observándose, además, discrepancias entre el concepto y el pro-ducto terminado (Karlin et al. 1993). Asimismo, los talladores inexpertos son másproclives a cometer errores en forma frecuente y consistente; estando relacionados,por ejemplo, con la limitada apreciación de los novicios de la fuerza necesaria paradesprender lascas, lo que lleva a la producción de terminaciones en charnela o que-bradas. Al considerar los bulbos de percusión, tienden a estar más marcados en eltrabajo de quienes se inician, por la aplicación de fuerza excesiva (Finlay 1997; Grimm2000). A su vez, los talladores con experiencia son capaces de “leer” la materiaprima, anticipar y corregir errores, debido a un entendimiento técnico y habilidadesmotoras superiores.

Lo importante es que estas destrezas diferenciales se ven reflejadas en atributosparticulares en el registro material, que pueden ser abordadas desde aproximacionesmorfológico-macroscópicas. En este caso, la identificación de aprendices se realiza apartir de una clase de artefacto formatizado particular, los bifaces. Se parte de labase de que las características morfológicas de los bifaces permiten realizar inferenciassobre destreza técnica. Por ejemplo, a menor espesor y mayor regularidad de laarista sinuosa, mayor destreza técnica.

Características del Adelgazamiento Bifacial

Para confeccionar bifaces se requiere de la utilización de una técnica en particu-lar, que es la técnica del adelgazamiento bifacial por percusión blanda, aunque tam-bién se puede utilizar percusión dura e incluso presión (Callahan 1979)

| SALOMÓN HOCSMAN |

66 |

En el adelgazamiento bifacial se trabajan las caras de un artefacto, por medio delascados que afectan proporcionalmente más las caras que los bordes. Es manifiestala intencionalidad de rebajar el espesor del artefacto y generar una sección determi-nada, generalmente biconvexa. Así, se espera que las piezas con adelgazamiento pre-senten: a) lascados que se extiendan desde el borde hasta un poco más allá del centrodel artefacto y b) que estos contacten o se superpongan con negativos provenientesdel margen opuesto (Aschero y Hocsman 2004).

Cualquiera sea la técnica de talla, el tallador debe: 1) poseer una buena coordina-ción mano-ojo, incluyendo la destreza de golpear un artefacto con un percutor conun golpe incidente seco, 2) contar con un fuerte poder y gran precisión de asimientoy 3) controlar una serie de variables: profundidad de la plataforma, ángulo del golpe,ángulo exterior de la plataforma y fuerza del golpe (ver, por ejemplo, Pelegrin 1993).

La percusión blanda (madera, asta o una roca no muy dura) es particularmenteútil en adelgazar y dar forma a un biface porque es la forma más fácil de removerlascas largas relativamente planas y delgadas con bulbos de percusión delgados (afec-tando, por ende, mínimamente el ancho). Esto es así porque cuando el percutorblando golpea el biface, se comprime delicadamente y la fuerza se difunde y trans-mite más lentamente y en forma pareja (Whittaker 1994).

En la percusión dura, el golpe debe caer con un ángulo agudo (menor a 90º) enla plataforma (Figura 1). Además, el peso del percutor de piedra es a menudo sufi-ciente para proveer la fuerza del golpe, con muy poco esfuerzo muscular en adición.Un percutor blando es diferente ya que requiere de un golpe de considerable fuerzapara extraer una lasca. Esto significa que se requiere de más práctica para controlarlos golpes. Además, el golpe contacta la plataforma en un ángulo diferente, mayorque 90º (Whittaker 1994).

Por otro lado, la plataforma de los bifaces es diferente al comparar con los nú-cleos de lascas, ya que no se trata de una superficie sino de un borde (Whittaker 1994).

Figura 1. a) percusión dura; b) percusión blanda (modificado de Whittaker1994: 188).

| ASPECTOS SOCIALES DE LA TRANSICIÓN AL PASTORALISMO EN LA PUNA |

| 95

Hacia el Pastoralismo

El modelo de Tamaño Optimo de Grupos predice la existencia de un N máxi-mo, en donde se igualan los beneficios de agruparse o aislarse. Si se supera estetamaño de grupo por diversas razones, entre ellas fundamentalmente aquellas asocia-das a la competencia, es conveniente actuar solitariamente que formar parte delgrupo, evitando un proceso maladaptativo que lleve a una posible extinción.

A partir del Holoceno Medio, y fundamentalmente hacia el Holoceno Tardío, enla Puna se habría producido un continuo incremento del tamaño de los gruposcazadores recolectores, derivado de la reducción de la movilidad residencial y unamayor densidad poblacional (Aschero 1994). La imposibilidad de reducir el tamañode los grupos a niveles óptimos se relacionaría a la competencia por los recursos decaza principalmente y la baja probabilidad de dispersión espacial hacia nichos oterritorios de caza ya ocupados, aumentando los costos de exclusión y dispersión(Boone 1992) en un contexto de reducción de la movilidad, mayor densidad depoblación e intensificación en el consumo de camélidos. Bajo estas expectativas, conel aumento de la competencia por los camélidos silvestres, habría sido más difícilsostener la alimentación cárnica de los grupos. De esta manera, la caza como princi-pal estrategia económica de estos grupos no habría podido sustentar el retorno ener-gético promedio requerido. Por lo tanto, los camélidos silvestres declinarían su ran-king, ya que no permitirían asegurar el aporte de energía necesario para la alimenta-ción de grupos grandes. Para estos momentos habría comenzado un proceso deintensificación en el consumo de vegetales (Babot 2004), lo que es compatible con ladisminución de las posibilidades de obtener camélidos silvestres para alimentar agrupos de mayor tamaño. Por este motivo, tal como propone el Modelo de Ampli-tud de la Dieta, ante el aumento de la competencia por el consumo de los recursosde alto ranking (los camélidos), habría crecido la diversificación en el consumo deotros recursos (fundamentalmente vegetales). Más aún, se propone que durante elHoloceno Tardío muchos grupos habrían llegado al N máximo, el límite sustentablea partir de una estrategia fundamentalmente cazadora en el consumo de carne dealto rendimiento. En este marco el proceso de domesticación de los camélidos (en elcaso de la Puna de Atacama, la llama) produciría un incremento continuo de la tasade retorno de estos recursos. Sin embargo, aunque los camélidos domesticados notienen costos de búsqueda, tienen potencialmente mayores costos de manejo que loscamélidos silvestres (Muscio 2004). Por lo tanto, para que el pastoralismo se convir-tiera en la estrategia económica central, habría sido necesaria una nueva organizaciónsocial, compuesta de grupos más pequeños. La cooperación entre los individuos dela unidad doméstica en el manejo de los rebaños aumentaría sustancialmente el retor-no de los camélidos domésticos, ya que los costos y beneficios no serían individualessino colectivos.

En este sentido, se propone como hipótesis que ante la competencia por los

| GABRIEL E. J. LÓPEZ |

94 |

dolos, dado que obtendrán mayores retornos individuales por su posición de poder(ver Figura 2). Los miembros del grupo en contextos de intensa competencia, po-drían permanecer en esta situación si las posibilidades de dispersarse son escasas onulas, lo cual tendría más costos que permanecer en el grupo. En este caso, a pesarde las condiciones desventajosas para muchos de los miembros, la imposibilidad deoptar por una estrategia mejor los sostendría en el grupo. Esto sería posible por lamanipulación de mecanismos culturales, por ejemplo transmisiones sesgadas máscomplejas como la indirecta o la conformista, y fundamentalmente por ideologíascoercitivas. Sin embargo, no es claro el desarrollo de este tipo de jerarquías y des-igualdad social en los cazadores recolectores de la Puna del Holoceno Medio yTardío, pero es una posibilidad que no debe ser desechada dado el tipo de contextopropicio para que emergieran.

También es importante aclarar que en los contextos señalados el óptimo de losmanipuladores siempre estará por encima del óptimo del grupo, pudiendo o no coincidircon el N máximo del grupo (en la Figura 2 el óptimo de los manipuladores y elmáximo tamaño de grupo se igualan arbitrariamente a fines ilustrativos). Una posibilidadque se evidencia en sociedades estatales actuales en el marco de sistemas capitalistas esla obtención creciente de beneficios por parte de los manipuladores aún después del Nmáximo del grupo, dadas condiciones de sobreexplotación. Sin embargo, en sociedadescazadoras recolectoras deberá seguir indagándose esta cuestión, ya que es más probableque esto sea posible en organizaciones mayores que permitan una desigualdad extremay una acumulación muy grande de riquezas y excedentes.

Figura 3. El pastoralismo y la caza a partir de un Modelo de Tamaño Optimo de Grupos.

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 67

La posición de la plataforma, a su vez, es un aspecto que debe ser tenido en cuenta,ya que el adelgazamiento requiere de una plataforma centrada con el plano de simetríalongitudinal (llamado plano de equilibrio bifacial) –simétrico en relación a las dos carasdel biface– (Inizan et al. 1999) (Figura 2A). Con ésta es más fácil generar una lasca larga ygruesa –removiendo, por ende, más material– que sobrepase el centro de la cara y cortecualquier arista central (Figura 3). Esto produce una sección transversal más aplanada,razón por la cual es éste el mejor tipo de plataforma para adelgazar una pieza.

La confección de bifaces conlleva destrezas operativas sofisticadas. Por un lado,la habilidad de visualizar las relaciones geométricas como la simetría vista en planta(Figura 2B) y en sección transversal y, por el otro, de crear un borde derecho yregular (Toth y Schick 1998). De acuerdo a Pelegrin (1993), esto tiene importantes

Figura 2. A) plano de equilibrio bifacial; B) plano de equilibrio bilateral (tomado deInizan et al. 1999: 44).

Figura 3. Posiciones de la plataforma: a) debajo del plano de simetría; b)cercana al plano de simetría; c) por encima del plano de simetría (tomadode Whittaker 1994: 197).

| SALOMÓN HOCSMAN |

68 |

consecuencias en cuanto al “saber cómo” ideacional y motor. En cuanto al primero,porque implica concebir una forma integral independiente de la morfología de lamateria prima, lo que se logra por series de extracciones que están predeterminadaspor su naturaleza interdependiente. La remoción de cada lasca reduce el ancho de unlado a la vez que cambia la línea de la arista y la desplaza al punto del golpe. A estoresponde por qué cada lascado tiene que ser planeado para obtener un biface regular.

Con respecto al segundo, debe haber una modulación apropiada de los movi-mientos del golpe. El adelgazamiento bifacial requiere, por lo que se trató previamente,de un gesto técnico muy específico, que implica entrenarse en una forma distinta a latalla o percusión ordinaria, ya que: a) se debe golpear el borde más que la superficie; b)es necesario golpear en un ángulo extremadamente obtuso, aproximadamente paraleloa la fractura de la lasca deseada y c) el golpe describe un arco, con la mayor parte de lafuerza dirigida hacia el borde y con una pequeña porción de la misma trabajando enforma descendente para comenzar el negativo de lascado.

Variabilidad Morfológica en Bifaces e Instrumentos sobre Bifaces

Los bifaces en la muestra analizada han seguido diferentes trayectorias de pro-ducción, lo que explica, en parte, la variabilidad morfológica imperante. Así, se pre-sentan como: 1) artefactos en sí mismos (Figura 4: Arriba izquierda); 2) artefactos enproceso de manufactura hacia diferentes fines (Figura 4: Abajo izquierda y derecha);3) formas-base de artefactos compuestos y/o dobles con configuraciones de filosy/o puntas diversos y de puntas de proyectil pedunculadas y apedunculadas (Figura5) y, en algunos casos, complementariamente a las categorías 1 o 2, 4) piezas recicla-das (Figura 4: arriba derecha).

Figura 4. Bifaces como tales y reciclados. Arriba izquierda: Nº 509 -2b5-. Arriba derecha:Nº 514 -2b4-. Abajo izquierda: Nº 316 -2b4-. Abajo derecha: Nº 302 -2b3.

| ASPECTOS SOCIALES DE LA TRANSICIÓN AL PASTORALISMO EN LA PUNA |

| 93

plo por medio de señales costosas (ver Muscio 2004). Estas implican una alta inver-sión de energía y se relacionan principalmente a actividades rituales como es el casode inhumaciones con ajuar en distintos contextos de la Puna o las tecnologías deprestigio. Por ejemplo, en Inca Cueva 7 (4080 AP.) se halló un conjunto de elementosde materia prima local y exótica, compuesto entre otras cosas por flautas de maderadecorada, un bastón decorado de madera de guacayán, pipas tubulares de hueso,etc. que podrían tratarse de tecnología de prestigio perteneciente a individuos con unrol de liderazgo dentro del grupo local (Aschero y Yacobaccio 1999, Yacobaccio2001b). También en Huachichocana III (3400 AP.) se halló la inhumación de unjoven con ajuar funerario compuesto por pipas de piedra, cabezas de loros talladasen madera, cestería, collares de valva, etc. (Yacobaccio 2001b: 272).

Los individuos que sacaran ventajas sobre los demás podrían obtener beneficiosde la necesidad de una organización cooperadora entre los miembros del grupo,absorbiendo los costos derivados de la regulación y el cumplimiento de las sancio-nes, indispensables para evitar el dominio de comportamientos egoístas. Así, loslíderes serían beneficiados por el crecimiento del tamaño del grupo por encima delóptimo per cápita para cada uno de sus miembros. De esta forma, mientras losbeneficios del grupo se reducen, los individuos manipuladores seguirán aumentán-

Figura 2. Representación del conflicto entre los intereses individuales de manipuladoreso líderes que obtienen mayores beneficios con la inclusión de nuevos miembros en elgrupo (Boone 1992). A representa el retorno per cápita de los integrantes del grupo y B elde los manipuladores. Más allá de N máximo de grupo, los beneficios de los manipulado-res decrecerían por las condiciones completamente subóptimas del grupo en general (veren el texto discusión para sociedades “más complejas”). Sin embargo, la igualación del Nóptimo de los manipuladores y el N máximo del grupo es arbitraria a fines ilustrativos, yaque el primero puede registrarse entre el N óptimo y máximo del grupo.

| GABRIEL E. J. LÓPEZ |

92 |

poblacional es una mayor evidencia de sitios arqueológicos con ocupaciones bastan-te sincrónicas en la Puna en general, en un período de menos de 2000 años (Hocsman2002, Yacobaccio 2001b). A su vez, en sitios de la vertiente occidental de la Puna deAtacama como Tulán 52 o Puripica 1 (Núñez 1992; Núñez et al. 1995), se evidenciala presencia de estructuras arquitectónicas agrupadas. Estas indican una mayor esta-bilidad en la ocupación espacial y posiblemente mayor densidad de población engrupos cazadores con probable protección de camélidos en proceso de domestica-ción (Núñez 1992). Este tipo de patrón de estructuras aglomeradas con fechas ante-riores a los 4000 AP., no fue registrado hasta el momento en la Puna Argentina consimilar temporalidad. Por lo tanto, debe ahondarse en la posibilidad de variacioneslocales en el proceso general que se propone.

Un problema central en la discusión señalada anteriormente es la domesticaciónlocal de los camélidos (ver Yacobaccio 2001a), la cuál inevitablemente requirió ciertareducción de la movilidad residencial o mayor estabilidad en la ocupación, tal comose postula que ocurrió a partir del Holoceno Medio. De esta forma, bajo fuertespresiones de selección derivadas principalmente del riesgo ambiental, se habría acen-tuado la relación coevolutiva que desembocaría en la domesticación de los camélidos.A lo largo de este proceso se habrían seleccionado morfotipos capaces de aportarun alto rendimiento económico, llevando a un aumento en el ranking de los recursosen proceso de domesticación. Algunos especímenes óseos de camélidos de IncaCueva 7 (4080 AP.) y Alero Unquillar (3500 AP.) muestran un tamaño que se aproxi-ma al de la llama (Yacobaccio et al. 2000). Asimismo en la capa E2 de HuachichocanaIII (3400 AP.) se registró una cabeza que por alometría correspondería al rango detamaño y peso de la llama (Yacobaccio 2001a).

Todos estos indicadores arqueológicos, en conjunto, nos hablan de un procesode mayor reducción de la movilidad residencial, mayor densidad poblacional, tama-ños de grupo más grandes, intensificación en el consumo de camélidos y ocupaciónde los espacios o parches más productivos de la Puna, lo que habría propiciado unincremento de la competencia por tierras y recursos. Este proceso de incremento dela competencia promovería aún más el aumento del tamaño de los grupos, inclusivemás allá del óptimo debido a costos de exclusión altos. De esta manera, se podríanadmitir nuevos ingresantes en situaciones donde los costos de rechazo o defensa delos miembros del grupo residente son más altos que los costos de incluirlos (veranteriormente modelo de Tamaño Optimo de Grupos).

Por otra parte, bajo condiciones de competición por recursos limitados y pro-babilidades de dispersión bajas es factible la emergencia de jerarquías o más aún dedesigualdad social. Al respecto, Yacobaccio (2001b) y Hocsman (2002), entre otros,aportan líneas de evidencia que permitirían reconocer la emergencia de un procesode complejidad social en los cazadores recolectores de la Puna.

En estos contextos podría existir competencia entre individuos al interior delgrupo a través de la demostración de habilidades para obtener prestigio, por ejem-

| PRODUCCIÓN DE BIFACES Y APRENDICES |

| 69

Es importante notar que de la comparación de los tamaños de los bifaces comotales, transformados y reciclados, resultan estrechas vinculaciones entre los mismos(Figura 6). En primer lugar, resalta la homogeneidad relativa de tamaños, discerniblea partir de lo abigarrado de la distribución en largo y ancho. En segundo lugar, lamayoría de los fragmentos de bifaces como tales y bifaces reciclados, que involucranpiezas en proceso de manufactura, como es esperable, se encuentran hacia la derechadel gráfico, por presentar anchos mayores que los bifaces transformados, tanto en-teros como fracturados. A su vez, al considerar el largo, si a modo hipotético seincrementa en un tercio el largo de los bifaces y bifaces reciclados –medida induda-blemente conservadora para buena parte de las piezas consideradas–, el resultado esuna plena coincidencia con los tamaños de las piezas transformadas enteras. Final-mente, al tratar con los espesores máximos (no afectados por fractura), se registrauna disminución progresiva del espesor entre los bifaces en proceso de manufactura(x: 19,90 –N: 7–), los transformados (x: 11,54 –N: 15–) y los bifaces en si mismos(x: 10,15 –N: 2–). Se destaca la afinidad de espesores entre los bifaces transforma-dos y los bifaces en sí mismos.

Más allá de las tendencias señaladas, que permiten correlacionar bifaces en pro-ceso de producción con aquellos terminados, es notoria la variabilidad morfológicainterna. Los espesores o la sinuosidad de la arista son claros ejemplos de ello (Tablas1, 2 y 3).

Figura 5. Bifaces transformados. Arriba izquierda: Nº 525 -2b4-. Arriba derecha: Nº 593-2b5-. Abajo izquierda: Nº 292 -2b3-. Abajo derecha: Nº 508 -2b3.

| SALOMÓN HOCSMAN |

70 |

A los fines de este trabajo, interesan particularmente tres piezas (Nº 290, 302 y316), que son claramente diferentes del resto. Además de presentarse enteras, poseenuna forma del contorno irregular, sección transversal plano-convexa o bien biconvexamarcadamente asimétrica e irregular, arista sinuosa irregular con sinuosidad modera-da a amplia, ángulos de filo importantes y razones ancho/espesor relativamentepequeñas, por poseer espesores muy importantes (Tabla 1, Figura 4).