Microanfora plumbea da S. Vittore di Cingoli, in Picus, 33, 2013, 117-127 (in collab. con L....

Transcript of Microanfora plumbea da S. Vittore di Cingoli, in Picus, 33, 2013, 117-127 (in collab. con L....

SILVIA MARIA MARENGO - LUIGI TABORELLI (*)

MICROANFORA PLUMBEA DA S. VITTORE DI CINGOLI A proposito del contenitore

Sin dall’acquisizione del reperto (1) se ne rilevarono l’importanza e

la rarità; la sua provenienza era riferita a S. Vittore, località ricca di acque sita alla base del colle su cui sorgeva l’antica Cingulum (2).

L’esemplare, fuso in piombo (3), ha il corpo di forma piramidale al-lungata con sezione a rombo (4); il piano passante per la diagonale mag-

(*) Gli autori ringraziano Gianfranco Paci per l'amichevole incoraggiamento all'e-dizione del reperto.

(1) Museo Archeologico Statale di Cingoli (MC), N. Inv. 55090. Dimensioni (in cm): altezza 6,60; larghezza alle anse 2,15; orlo (elissoidale) assi 1,70 e 1,20; apertura, base interna del collo, diametro 0,8; profondità interna 4,2. Peso (in gr.) 21,5.

(2) G. PACI, Lex Sacra da S. Vittore di Cingoli, in XII Miscellanea greca e romana, Roma 1987, pp. 115-136, part. 128-133, nonché ID., A proposito dell’epigrafe di San Vit-tore di Cingoli con divieto di inquinamento, in Studi di archeologia in memoria di Liliana Mercando, Torino 2005, pp. 186-193; ID., Un municipio romano a S. Vittore di Cingoli, in «Picus» VIII (1988), pp. 51-69; S. ANTOLINI, Epigrafia e conoscenza del territorio fra Esino e Tronto, in Il Piceno romano dal III sec. a.C. al III d.C. Atti XLI Conv. Studi ma-ceratesi, Fiastra 2005, Macerata 2007, pp. 93-116, part. 94-95; N. FRAPICCINI, Gli dei in miniatura: la piccola plastica in bronzo come espressione di religiosità, ibid., pp. 139-181, part. 140-142. Dai reperti raccolti nella località, adiacente a tradizionali percorsi di collegamento transregionale, si deduce che vi sgorgava una sorgente ritenuta curativa e vi sorgeva un santuario, dedicato a una divinità a carattere salutare non identificata, frequen-tato almeno a partire dal III sec. a.C. da pellegrini provenienti da Umbria, Ager Gallicus e Piceno, inoltre dall'area costiera adriatica centro-meridionale.

(3) Ricorrendo all'impiego di una matrice bivalve. (4) Nella sezione il rapporto tra le diagonali è di circa 4 a 3, rapporto forse accentua-

«Picus» XXXIII (2013), pp. 117-127 – ISSN 0394-3968

SILVIA M. MARENGO - LUIGI TABORELLI 118

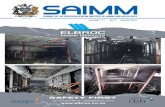

Fig. 1 – Museo di Cingoli. Microanfora plumbea.

giore corrisponde a quello delle anse, che sono sottili, delineate e cordo-nate ai margini ma non perforate (Fig. 1). Esso porta un’iscrizione da let-tere incise nella matrice, con profondità irregolare, che risultano in rilievo sulla superficie del reperto e sono distribuite su 4 faccette. Queste sono di forma triangolare allungata, hanno analoga dimensione e sono disposte in coppia risultando visibili 2 alla volta. Alcune linee appena rilevate, per-cepibili nella parte più ampia delle faccette, paiono prive di una precisa disposizione e avevano forse carattere decorativo o di riempitivo (infra, Le iscrizioni).

La consistenza e le peculiarità tecniche del reperto fanno ritenere che chi lo aveva ideato e realizzato non intendesse limitarsi a produrre un so-lo esemplare, sembra pertanto sostenibile l’ipotesi che questo sia il primo esemplare conosciuto di una produzione di microcontenitori per medica-menta (5).

Dal punto di vista della tecnica produttiva, i riferimenti più vicini al-la microanfora sembrano essere le «pointes de flèches» citate nel catalogo to da una sopravvenuta compressione del reperto; la stessa avrebbe potuto determinare la deformazione (infra) e in seguito le minime lacune riscontrabili su una delle due facce.

(5) Riferibile alla famiglia dei tipi di microanfore plumbee su cui, da ultimo: L. TA-BORELLI - S.M. MARENGO, Microcontenitori per medicamenta di epoca ellenistica e ro-mana, in «Arch. class. » 61 (2010), pp. 211-242, part. pp. 224-232. Quanto alla cronolo-gia del reperto da San Vittore, incerta, sembra riferibile (anche in base alle osservazioni in infra, Le iscrizioni) agli ultimi decenni del II sec. a.C.

Microanfora plumbea da S. Vittore 119

di Babelon e Blanchet (6): «(NN°) 2177 à 2179. Trois pointes de flèches, en plomb. Elles sont en forme de pyramide quadrangulaire avec des or-nements variés sur leurs faces; deux d’entre elles portent des incriptions:

1. ///C·OREC [lettere retroverse] VIDVALC [lettere retroverse]

2. S·C Long., 55, 57 et 64 mill.

Une pointe de flèche, en plomb, analogue aux précédents, est con-

servée à la Bibliothèque du Vatican» (7). La tecnica con cui sono stati prodotti i tre esemplari di punta di frec-

cia richiama quella con cui è stata realizzata la microanfora da S. Vittore. Tuttavia si osserva che mentre la 2177 e la 2178 hanno forma decisamen-te piramidale allungata (forma che conservano per tutto lo sviluppo del corpo, mantenendo la sezione quadrangolare), la 2179 sembra tendere ad appiattirsi a partire da circa 1/3 dello sviluppo del corpo. Inoltre le tre cu-spidi sono dotate del cannello metallico (mal conservato) in cui doveva essere inserita e fissata l’asticciola lignea che all’estremo opposto si concludeva con l’impennaggio. Quanto ai modesti elementi decorativi-riempitivi distribuiti sulle quattro faccette di ogni esemplare e al ductus della componente epigrafica, essi paiono assai generici e, nella loro semplicità, analoghi tra loro e a quelli che ricorrono sulla microanfora da S. Vittore (8).

(6) E. BABELON - A. BLANCHET, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque

nationale, Paris 1895, part. p. 671. (7) Si noti che in nessun caso si accenna alla provenienza dei reperti. (8) Si ringrazia Mathilde Avisseau-Broustet, Conservateur en chef del Département

des Monnaies, médailles et antiques della Bibliothèque nationale de France dove si con-servano le tre cuspidi citate (le osservazioni su di esse sono desunte dalle immagini fo-tografiche generosamente fornite; il riscontro autoptico resta auspicabile). Quanto alla cuspide che Babelon e Blanchet dicono «conservée à la Bibliothèque du Vatican», le ri-cerche inventariali (dopo il trasferimento effettuato nel 1999 di tutte le collezioni e og-getti museali della BAV ai Musei Vaticani) avviate dal Personale (che si ringrazia) non hanno dato esito tuttavia è possibile che questo lavoro faciliti il futuro reperimento del reperto. Peraltro ai tre esemplari di punta di freccia citati si riferisce anche Dressel in C.I.L. XV 8016.

SILVIA M. MARENGO - LUIGI TABORELLI 120

Recentemente Rahmani (9), a proposito degli esemplari nn. 13-14 da lui editi, ha riconosciuto nell’esemplare di punta di freccia 2177 della Bi-bliothèque nationale proprio una microanfora: «One lead miniature am-phora, similar in form and size to our nos. 13-14 and probably originating in Rome, may strengthen this parallel (10). Its inscription includes the name of the druggist, Claudius, preceded by the letters CERO, possibly referring to ceroma» (11). In coerenza, nella scheda del reperto, la pre-cisazione: «Three further lead miniature amphorae of this type were mis-interpreted as arrow tips» (12).

In attesa di un riscontro autoptico sull’esemplare 2177 della Biblio-thèque nationale (13), preferisco attenermi, per ora, all’interpretazione del reperto fatta da Babelon e Blanchet (che lo collocano tra le «pointes de flèches») anziché accogliere quella di Rahmani (che lo riconosce come microanfora); anche perché l’esemplare n. 14 da lui edito sembra essere un esemplare di punta di freccia, peraltro l’unico di questo tipo che egli inserisce nel censimento delle microanfore. (L. T.)

Le iscrizioni.

Distribuite sulle quattro facce del piccolo contenitore in senso longi-

tudinale, le iscrizioni si presentano di difficile lettura sia per le minime dimensioni dei caratteri, sia per il degrado che ha reso evanidi molti dei segni, sia per i danni provocati dalla compressione dell’oggetto che ha deformato i tratti delle lettere (Figg. 2 e 3).

(9) L. Y. RAHMANI, On Some Roman to Early Medieval Lead Miniature Amphorae, in «Israel Museum Studies in Archaeology» 2 (2003), pp. 33-62.

(10) Cfr. pp. 44-45: mentre l'esemplare n. 13 è una microanfora («Part of rim bro-ken; one handle damaged»), dubito che lo sia il n. 14 («Much damaged and worn. Most of rim and handles missing»); sul n. 14 cfr. inoltre pp. 36-37, 39, 45, Fig. 14a-14d.

(11) A nota 37: «Babelon and Blanchet 1895, no. 2177; cf. Dressler (sic) 1899, no. 8016».

(12) A nota 64: «Babelon and Blanchet 1895, no. 2177. Though no provenance is stated there, the quotation by Dressler (sic), 1899, no. 8016, takes their Roman prove-nance as evident».

(13) In particolare sulla sua iscrizione di ardua lettura. Per quanto sappiamo il ce-roma non era una sostanza per il cui consumo avesse senso utilizzare un microconteni-tore.

Microanfora plumbea da S. Vittore 121

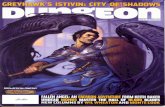

Fig. 2 – Museo di Cingoli. Microanfora plumbea da S. Vittore (ingrandita poco più della metà): le facce 1-2.

Fig. 3 – Museo di Cingoli. Microanfora plumbea da S. Vittore

(ingrandita poco più della metà): le facce 3-4. Su ognuna delle facce triangolari lo spazio riservato alle scritte è

quello che va dal vertice del triangolo fino al bordo sottostante le anse, dove corre una fascia orizzontale resa decorativa dalla presenza di punti, linee parallele e motivi a zig zag.

Le lettere (da mm 3,8 a 5) sono a rilievo e derivano pertanto da una matrice ‘in negativo’ (vd. supra); sono notevoli la A senza traversa e la M dalle aste oblique molto divaricate, la O piccola, la R dall’occhiello ro-tondo con innesto della coda sull’asta portante, la S allungata e a serpen-tina. La direzione alternativamente progressiva e retrograda delle scritte determina l’andamento bustrofedico del testo che non è imposto dalla

SILVIA M. MARENGO - LUIGI TABORELLI 122

forma dell’oggetto né dalle esigenze della lettura, ma che sembra piutto-sto un artificio grafico per aumentare il pregio del piccolo oggetto. È evi-dente che, qualunque fosse la sostanza contenuta, la quantità doveva esse-re minima e pertanto apparire particolarmente preziosa: la confezione non poteva tradire le aspettative.

La trascrizione che qui si propone segue l’ordine suggerito dalla di-sposizione a coppia delle facce iscritte e dall’andamento della scrittura.

1 AR ³O³MA → 2 AM[.]ROSI ← 3 ATRVNI → (ma N←) 4 [---]EMERVM ³ ←

Le lettere superstiti consentono di ricostruire con sufficiente sicurez-

za la sequenza AROMA nella faccia n. 1: della R è visibile la coda di-scendente verso destra, la O piccola è deformata e si distingue tra altri se-gni, le lettere sono distanziate.

La lettura AM[B]ROSI della faccia n. 2 non presenta problemi an-che se la B cade in una lacuna della superficie.

La faccia n. 3 restituisce la sequenza ATRVNI con N retrograda e lettere ben distanziate.

Nella faccia n. 4, molto evanida e con lettere piccole e ravvicinate, l’aggettivo [auth]emerum sembra l’unica soluzione possibile per la se-quenza EMERVM. Della M finale si intravvede la parte superiore; l’ini-zio della riga, parzialmente schiacciato, non è recuperabile con sicurezza; prima della sequenza EMERV restano tracce di aste verticali che possono appartenere alla H e alla T, forse in nesso. Trascriverei quindi per ora: AR ³O³MA AM[B]ROSI ATRVNI [AVTH] EMERVM ³.

Quanto si legge indirizza la ricerca in ambito medicinale e in parti-colare nel settore dei colliri (14).

Ad una preparazione oftalmica può riferirsi il termine AROMA, qui scritto in forma troncata per aromaticum. Il tipo di medicinale è ben de-

(14)‘Non tutti i colliri si vendevano sotto la forma di piccoli bastoncelli; alcuni di

essi si davano in vasi speciali di piccola dimensione e di cui si conoscono vari esempi’. (E. ESPÉRANDIEU, s.v. collyrium, in Diz. epigr. II, 1, p. 413).

Microanfora plumbea da S. Vittore 123

scritto nella letteratura specialistica antica ed è presente sui sigilli di ocu-lista (15).

Authemerum sembra avere attestazione epigrafica esclusivamente in sigillis medicorum oculariorum (16); trascrizione ‘occidentale’ del greco monohemeron, come è stato proposto (17), indica un prodotto efficace in giornata (18). Il termine è usato sia come aggettivo sia come nome pro-prio di un preparato specifico (19).

L’ambrosium, in botanica erba medicamentosa (20), è a sua volta un collirio ben noto (21) e la forma AMBROSI potrebbe esserne il tronca-mento. I suoi impieghi sono ad caliginem quindi nei casi di cataratta, pre-sbiopia e affezioni che ‘oscurano’ la vista e ad claritatem, quindi per re-cuperare la ‘chiarezza’del visus (22). Come altri colliri dall’etichetta

(15) Th.L.L. II, col. 629, 68 (esse videtur medicamentum oculare) con riferimento a C.I.L. XII 5691, 9 (ora J. VOINOT, Les cachets à collyres dans le monde romain, Monta-gnac 1999, n. 28) La composizione del kolluvrion ajrwmavtikon ejpigrafovmenon è in GA-LEN. XII, pp. 784-785 (ed. Kühn), ORIB. III, syops. ad Eusth., p. 101, AET. II 3, 109 e 110. Una curiosa notizia è riferita da CH. LORIQUET, Marque pharmaceutique inscrite sur une fiole en verre, in «Rev. archeol.» n.s. V (1862), p. 248: ‘Aujourd’hui ancore on connait sous le nome d’aromation une preparation d’eau distillée ou infusée de roses, de sureau, de plantain etc., qui entre dans la composition des collyres liquides’, ma con lettura errata di un balsamario vitreo.

(16) Th.L.L. II, col 1594, 30 (in sigillis medicorum oculariorum). Il termine ricorre nei sigilli VOINOT, op. cit., nn. 22, 38, 76, 126, 131, 154, 157, 177, 207, 256.

(17) Ad esempio Two prescriptions for ophtalmic remedies on a papyrus from the collection of the Oslo University Library, in Greek Medical Papyri II, ed. I. ANDORLINI, Firenze 2009, pp. 111-116 con attestazione del kol(luvrion) monohvmeronsu papiro datato al IV-V d.C.

(18) Questa interpretazione, suggerita da GALEN., XII, p. 755 (ed. Kühn) è già in C. L. GROTEFEND, Die Stempel der roemishen Augenaertze, Hannover 1867, p. 55. Cfr. A. HERON DE VILLEFOSSE - H. THEDENAT, Cachets d’oculistes romains, Tours - Paris 1882, pp. 24 -27; ‘al momento dell’applicazione’ pensa VOINOT, op. cit., p. 6, ma cfr. p. 43.

(19) Vd. ad esempio il penicillum authemeru(m) (VOINOT, op. cit., n. 126) di contro all’authemer(um) lene (VOINOT, op. cit., n. 22) o al Kosmou au(themerum) (VOINOT, op. cit., n. 154).

(20) Nella forma traslitterata dal greco, l’ambrosion è citato da Plinio tra le erbe che servono per preparati oftalmici (remedia oculorum) in I, 25, 95; cfr. la forma ambrosia in XXV, 102; Th.L.L. I, 2 col 1867, 59.

(21) Th.L.L. I, 2, col. 1868, 10 (medicamen). Ricorre nei sigilli VOINOT, op. cit., nn. 77, 111, 126, 256, 261, 267.

(22) VOINOT, op. cit., p. 39.

SILVIA M. MARENGO - LUIGI TABORELLI 124

‘pubblicitaria’ quali anicetum, divinum, amimetum, charma (23) esprime nel nome la garanzia della sua efficacia. Si dà però anche un’altra possi-bilità di lettura se si intende la forma come il genitivo del nome proprio Ambrosius. La lettura aromaticum Ambrosi darebbe una paternità al pre-parato, un dato raramente omesso (24). Il nome è attestato nella proso-pografia medica (25).

Quanto alla faccia n. 3, per l’enigmatico ATRVNI si possono pro-porre due interpretazioni. La prima chiama in causa un nome proprio de-clinato al genitivo evocando anche qui la possibilità di riconoscere l’identità del farmacista / oculista; la mancanza di confronti per la forma Atrunius non sarebbe una difficoltà insuperabile considerando l’esistenza del gentilizio Atronius (26). In alternativa – e di necessità se si accetta la lettura aroma(ticum) Ambrosi – si può proporre la correzione di ATRVNI in ATRVM supponendo che l’incisore della matrice abbia confuso una M con la sillaba NI; va detto a questo proposito che un errore officinale è comunque presente in questa faccia dato che la N risulta retrograda ri-spetto al verso della scrittura. L’uso dell’aggettivo ater risulta plausibile per l’esistenza di preparazioni definite atr(amentum) per il colore scuro (27) e per l’uso dell’opposto albus per i preparati chiari (28), ma non ha confronti nell’epigrafia dei cachets d’oculistes.

Come si vede non sono poche le perplessità che questo piccolo testo solleva a cominciare dal nome specifico del preparato. Tenendo conto dell’incisione della matrice e della direzione della scrittura si può leggere:

(23) HERON DE VILLEFOSSE - THEDENAT, op. cit., p. 9. (24) In questo senso va considerata la possibilità che l’ambrosium, sconosciuto alla

letteratura medica di matrice greca, ma molto attestata nei sigilli dei medici oculisti latini altro non sia se non ‘il collirio di Ambrosio’, come il Paccianum o il Severianum o altri simili che traggono nome dal loro ‘inventore’.

(25) SCRIB. LARG., Comp. 152; M. WELLMANN, in R.E. I 2 (1894), col. 1812. (26) H. SOLIN - O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Lati-

norum, Hildesheim - Zürich - New York 19942, p. 26. Attestato a Roma in C.I.L. VI 29758 = J.I.W.E. II, 616; I.C.V.R. 20359; «Not. Scavi » 1904, p. 402; vd. anche C.I.L. VIII 15461 e forse 25493; I.L.Bulg. 326 (= I.L. Novae 53) e 438 (= Ann. épigr. 2004, 1197); C.I.L. XII 4036 e «Zeitschr. Papyr. Epigr.» 69, p. 203. Possibile, ma meno giustifi-cabile epigraficamente un fraintendimento della minuta per Androni (cfr. il medicamento detto harma Androni in VOINOT, op. cit., n. 202).

(27) VOINOT, op. cit., n. 107 sul confronto di CELS. VI 6, 27. (28) VOINOT, op. cit., n. 59.

Microanfora plumbea da S. Vittore 125

aromaticum Ambrosi atrum authemerum, ma anche aromaticum ambro-sium Atruni authemerum oppure Atruni authemerum aromaticum ambro-sium oppure atrum authemerum aromaticum Ambrosi. La mancanza di confronti per il tipo di iscrizione invita per ora a lasciare aperte tutte le possibilità.

Come l’iscrizione, anche il tipo di contenitore iscritto è raro: morfo-logicamente si possono richiamare gli esemplari 8013 e 8016 di C.I.L. XV descritti dal Dressel come vasculi parvi quadrianguli in acutum desi-nentium (29) come pure gli esemplari editi da Rahmani (30), nei quali tut-tavia l’iscrizione è disposta in un registro orizzontale. Nel nostro esem-plare e in questi microcontenitori citati a confronto, le minuscole dimen-sioni parlano di una preparazione venduta in confezione di minimo con-tenuto, come avviene di norma per i colliri.

Per la datazione qualche indizio viene dalla scrittura che ricalca mo-delli di età tardo repubblicana; pur considerando che non si parla qui di un’officina epigrafica, ma di un prodotto artigianale, che per sua natura sfugge alle mode grafiche essendo affidato alla perizia (o imperizia) di chi realizzò la matrice, alcuni particolari grafici quali la O piccola come nelle scritture di età ellenistica e la coda della R che nasce dall’asta por-tante sembrano caratteristici di mode scrittorie che, dalla fine del II, non scendono oltre la metà del I sec. a. C. (S.M.M.)

A proposito del contenuto

In considerazione delle dimensioni del reperto e dell’iscrizione (su-

pra, Le iscrizioni), sarei propenso a interpretare la microanfora come un contenitore posto in commercio con una dose, pur minima, di collirio o-culare da diluire al momento dell’uso.

L’iscrizione richiama le formule incise sui punzoni-sigillo litici im-piegati per contrassegnare i colliri in pasta, di cui possiamo constatare la

(29) Sono i due esemplari C.I.L. XV 8013a (S. E VE SE RO retrogrado) e 8016

(MA KEd ONI O in ventre secondo il Dressel) che dovrebbero essere iscritti in fasce o-rizzontali, stando alla trascrizione; infine l’esemplare citato in C.I.L. XV 8013 SE VE SE RO retrogrado. Per i confronti che rimandano al catalogo di Babelon e Blanchet 2177, 2230 e 2231 vd. supra.

(30) Art. cit.; ma sugli esemplari nn. 13 e 14 vd. supra.

SILVIA M. MARENGO - LUIGI TABORELLI 126

crescente diffusione nelle province transalpine a partire dall’inizio del I sec. a.C. (infra). Su di essi ricorreva una sorta di formula con tre indica-zioni fondamentali: il nome del medicamento; quello di un personaggio (ritenuto l’ideatore-confezionatore del collirio); quello dell’affezione o la prescrizione per l’uso del collirio stesso (31). Dunque anche nella sua in-completezza la formula della microanfora richiama quella dei punzoni-sigillo, dato che manca l’indicazione dell’affezione per cui era consigliata l’applicazione del collirio.

In questo caso, poi, il contenitore potrebbe essere stato offerto come dono votivo alla divinità salutare del santuario da un paziente-dedicante, in memoria di una cura fatta con un medicamento forse dispensato presso il santuario stesso, cioè là dove il somministratore sapeva su quale affe-zione la sostanza aveva effetto (32).

D’altro canto se alcuni aspetti di ricercatezza nella confezione del contenitore (supra, Le iscrizioni) rendono dubbia la realizzazione dello stesso nell’ambito del santuario (33), non si può escludere il consumo del suo contenuto in quella sede o in un’area vicina, tale da giustificare la de-dica come ex voto a quella divinità.

A proposito della distribuzione dei punzoni-sigillo per colliri in pa-sta, Jackson osservava che in alcune regioni un guaritore doveva esser presente a non più di 50 chilometri dalla casa del paziente (34). Una simi-

(31) Talvolta la prima o la terza indicazione è omessa, più raramente lo è la secon-

da, ancora più raramente lo sono la seconda e la terza. (32) In tal caso si tratterebbe di un ex voto "per trasformazione", su cui J.-P. MOREL,

Ex-voto par trasformation, ex-voto par destination, in Mélanges P. Lévêque 6, Paris 1992, pp. 221-232, part. pp. 223-225: un oggetto concepito e prodotto per uno specifico uso (di contenitore) al quale viene sottratto (dopo che ha assolto il suo ruolo con il prelievo del contenuto) per farlo accedere all'universo del sacro attraverso un atto dedicatorio (o di consacrazione) che non avrebbe lasciato traccia (a meno di riferire lo schiacciamento ri-scontrato, supra, a un'azione rituale che lo rendeva non più utilizzabile).

(33) Sia la struttura del contenitore sia quella dell'iscrizione relativa al contenuto sono complesse, anche se in quest'ultima si osserva una sorta di incoerenza tra qualche ar-tificio grafico e un errore officinale. D'altro canto non si conoscono altri manufatti sicu-ramente riferibili a produzioni realizzate presso la struttura santuariale.

(34) R.P.J. JACKSON, Eye Medicine in the Roman Empire, in A.N.R.W. II, 37.3, Ber-lin-New York 1996, pp. 2228-2251, part. p. 2242; inoltre che la prossimità dei laboratori dei guaritori alle strade principali doveva facilitare gli spostamenti sia dei guaritori sia dei pazienti.

Microanfora plumbea da S. Vittore 127

le realtà sembra proponibile anche nella regione medioadriatica (35) dove alle attestazioni sulle modalità di approvvigionamento e di diffusione per il consumo dei medicamenta (36) possiamo aggiungere ora anche la mi-croanfora plumbea da S. Vittore. (L. T.)

RIASSUNTO

Si dà edizione di una microanfora in piombo di forma piramidale da San Vitto-re di Cingoli (MC) realizzata per fusione in matrice; le iscrizioni a rilievo sulle quat-tro facce sono analoghe a quelle sui signacula oculariorum e fanno ritenere che con-tenesse collirio. Ascrivibile al periodo compreso tra gli ultimi decenni del II e la me-tà del I secolo a.C.

Microanfora di piombo, iscrizioni, signacula oculariorum, collirio.

RÉSUMÉ

Edition d’une petite amphore de plomb en forme de pyramide, produite par fusion dans un moule, trouvée à San Vittore di Cingoli (MC); les inscriptions en relief sur les quatre faces sont semblables à celles des cachets oculistiques et indiquent qu’elle avait contenu du collyre. Datée entre les dernière décennies du Ile et le milieu du premier siècle av. J.-C.

Micro-amphore de plomb, inscriptions, signacula oculariorum, collyre.

(35) L. TABORELLI, Medicamenta e aromata in «area marchigiana», in «Picus»

XXXII (2012), pp. 51-63. (36) Notevolmente diversificate, cfr. ivi pp. 60-62.