Mandala La Mirada De Una Mirada Serrano

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Mandala La Mirada De Una Mirada Serrano

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

Resumen

Este artículo presenta un análisis de la imagen que Occi-dente ha creado sobre el Tíbet. Su propósito es descubrirsus alteraciones y sus matices para estudiar lo que revelansobre la cultura occidental, sus preferencias, sus temoresy su particular manera de ver el mundo.

Abstract

An analysis of the image of Tibet the West creates inattempted in this article. Its main purpose is to unravelalterations and biases introduced by this image in order tostudy what it reveals for our knowledge of Western culture,its preferences, its fears and its particular view of the world.

Palabras clave

Etnocentrismo, etnocentrismo occidental, Occidente, Tíbet,minorías, conflictos asiáticos, cultura occidental, conflic-tos culturales, Mandala.

MANDALA: LA MIRADADE UNA MIRADA

Adriana SerranoAdriana SerranoAdriana SerranoAdriana SerranoAdriana Serrano

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.158

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 159

Ocurre, tanto para los individuoscomo para los grupos humanos,que la mente ordena y comple-ta las percepciones de acuerdocon una estructura interna habi-tual. Esta estructura ha tomadoraíces y cuerpo en los individuosque conforman una cultura. Ellamoldea las imágenes que cadacual se hace de sí, del mundo,de los objetos, de los sucesosy de la historia. A partir de estasimágenes se forjan creencias;

desde ellas se toman decisionesy se realizan.

Esta estructura no es una cárcel:puede ser modificada y, de he-cho, se modifica todos los días,para adaptarse a los intereses ya los medios que ofrece cadaépoca; pero es una estructura.Está en la base, hace parte denosotros, nos constituye, nossostiene en el mundo. Estos há-bitos reiterados (habitus),1 que

Tíbet, La Rue du temps, Pratique du Mandala, Arles, Actes Sud, 1995.

1 También si no han sido citados a lo largo del texto, algunos de los conceptosque se hallan en la base de esta investigación provienen de Pierre Bourdieu. En

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.159

ADRIANA SERRANO160

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

aproximan ciertas cosas y diso-cian otras, son nuestro mecanis-mo de acceso a la experiencia ynada podemos sin este punto dereferencia inicial, sin esta piedraangular.

Occidente posee una cultura. Esuna estructura viva, cambiante,potente, heterogénea, comple-ja, contradictoria, temiblementefuerte y temiblemente frágil. Ac-túa a cada momento, apareceen todo lo que hacemos, cree-mos, percibimos o juzgamos.Se construye y se reconstruyepor medio de nuestros razona-mientos.

Este Occidente del que habla-mos se forja imágenes, se re-presenta los objetos que hallaante sí. Se crea, por ejemplo, unaimagen del Tíbet. Esta imagennunca es una sola y cambia deindividuo a individuo, pero po-see algunos rasgos generalesque permiten identificar al obje-to, tomar postura ante él y ac-tuar en correspondencia.

En este artículo queremos estu-diar, en la imagen que Occiden-te se hace sobre el Tíbet, lo queésta revela de la cultura occiden-tal. ¿Por qué buscar allí? ¿Por quéel Tíbet?

En primer lugar, porque este lu-gar representa un espacio, unacultura, un modo de vida que losoccidentales reconocen y pien-san como completamente aje-no, completamente no occiden-tal. En cierta medida lo “otro”sirve como espejo y nos hablasobre la imagen que tenemosde nosotros mismos: el “otro”pone en relieve aquello que nosparece evidente, porque para élno es tan evidente o no “es” enabsoluto. El “otro” es nuestro lí-mite, y ese límite nos vuelve so-bre nosotros mismos. Cuandomenos, a primer golpe de vistael Tíbet parece hacer parte deese “otro”. Podemos aprove-char esta circunstancia para cap-tarnos en la diferencia, en laoposición.

En segundo lugar, porque el Tíbetno es sólo una cultura diferentey opuesta, sino que es, además,una cultura agradable a los ojosde Occidente. Los escritos quetratan este tema, desde los sim-ples artículos de prensa hasta lostextos especializados, dejan ver,en la mayoría de los casos, unaabierta y declarada simpatía porsu pueblo, por su territorio y porsu forma de vida. Sirvan comoejemplo la entrega del PremioNobel de la Paz al Dalai-Lama, en

este caso se destacan en particular las nociones de habitus y capital. Éstaspermiten hacer una lectura de la cultura como una unidad en movimiento, comoun punto de referencia que forja la estructura de relación con el mundo, pero queno permanece inmóvil, fija en una tradición inalterable. Esta idea dirige y sostie-ne en cierta medida la totalidad de esta investigación.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.160

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 161

1989, la declaración oficial de apo-yo del Parlamento Europeo,2 laformación de la Campaing forTíbet, la exposición Au Tíbet avecTintin y el establecimiento de múl-tiples centros de estudio de lacultura y de la religión tibetanasen diversos lugares del mundo,particularmente, en Estados Uni-dos y Europa. Signos de esta sim-patía son también los programasde televisión, las películas, las can-ciones y los textos de divulga-ción que se publican continua-mente al respecto.

Ahora bien, si el Tíbet parece seragradable a los ojos de Occiden-te, cabe preguntar por qué. Ob-servar lo que una cultura consi-dera grato o valioso de otra nospermitirá reconocer sus gustos,sus apetitos y sus preferencias.

En tercer lugar, porque el Tíbetactual se haya en una situaciónpolítica particular: es una naciónque, a juicio de los occidenta-les, está sometida a una poten-cia extranjera. El ejército de laRepública Popular China tomó

por la fuerza el territorio tibeta-no en 1950 y desarrolla allí, des-de entonces hasta nuestrosdías, campañas de control y derepoblación. No existen motivosrazonables para poner en dudalas acusaciones de tortura y deirrespeto de las libertades indi-viduales en el territorio tibeta-no, puesto que las demás pro-vincias chinas se encuentran enuna situación similar, largamen-te presentada y discutida anteel tribunal de las Naciones Uni-das. Esta situación provoca enOccidente reacciones de simpa-tía por las víctimas, de rechazoante los victimarios y una tomade posición propia. Ello nos per-mite observar aquello que se es-tima, aquello que se teme, aque-llo que se cree ser, aquello a loque se aspira.

En suma, el Tíbet se muestracomo una ocasión rica y com-pleja para captar diversas dimen-siones, diversos gestos denuestro objeto de estudio. Porlo tanto, será nuestro espejo.3

2 Résolution du Parlement Européen du 13 juillet 1995 concernant la situation auTibet, en Levenson, Claude B, La Chine envahit le Tíbet, Bruxelles, Complexe,1995, p.101.A menor escala, existen también declaraciones oficiales de la ConfederaciónSuiza y del Cantón de Ginebra a favor de la causa tibetana.

3 Se hace necesaria una aclaración: aunque nuestro objeto de estudio sea Occi-dente y no el Tíbet, resulta obvio que para poder reconocer la parcialidad denuestra forma de observar una cultura diferente y lo que revela de nosotros mis-mos, debamos ocuparnos ocasionalmente del Tíbet en cuanto tal, para que sirvacomo punto de referencia y nos muestre la distancia entre nuestra apreciación ylos hechos. Se puede objetar que estos ‘hechos’ son ya una imagen deformada dela realidad. Probablemente. Cabe con todo la posibilidad de recurrir a estudioscientíficos, que revelan ya una parte de nuestros prejuicios. Cabe también el

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.161

ADRIANA SERRANO162

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

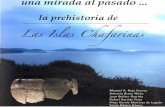

Para dar un cierto orden a nues-tra observación he preferido,entre múltiples vías posibles, elcamino que me sugiere una bellay rica imagen que proviene delmundo tibetano: el mandala. Setrata de un tipo de representa-ción que hace parte de las imá-genes sagradas del budismo ti-betano. Existen diversos tiposde mandala que, dicho sea depaso, han despertado toda unaserie de estudios y de activida-des en el mundo occidental.4 Unode ellos recibe el nombre dekalachakra o la rueda del tiempo.

Representación cósmica, ejerci-cio de meditación, método debúsqueda de la iluminación, víade acceso al inconsciente, guíade conocimiento del universo;eso y más puede ser para un bu-dista. Para mí, en cuanto occi-dental, el mandala, en general, yel kalachakra, en particular, esuna imagen sugerente, comple-ja y hermosa. Queremos utilizaraquí esta imagen como estruc-tura y guía del estudio, como unainvitación a observar de cierta

manera, en un cierto orden.¿Cuál?

La rueda del tiempo es un“palacio divino” dónde resi-den 722 deidades. En elcorazón, sobre una flor deloto, un buda: Kalachakra.Este palacio cuenta con cin-co pisos, representados porcinco cuadrados encerradoslos unos en los otros. Cincomandalas, en verdad, o so-portes de instrucción y me-ditación: (1) el mandala delcuerpo, (2) el mandala de lapalabra, (3) el mandala delespíritu, (4) el mandala de la“conciencia primordial”, (5)finalmente, en el centro consu flor de loto, el mandalade la “felicidad suprema”, finde este recorrido iniciático.5

Quiero considerar la imagen delTíbet como un palacio de variosniveles que se comunican, quedependen el uno del otro, peroque son diferentes entre sí. De-seo partir del cuerpo del objetoque me propongo considerar yrecorrerlo en espiral hacia sucentro, hacia aquello en lo cual

servirse de otras fuentes, como la versión china de los hechos: si bien puede sertanto o más deforme que nuestra propia percepción, ésta nos permitirá con todoacceder a puntos comunes que guardaremos como hechos, en cuanto no se nosdemuestre lo contrario. Que el Tíbet es una zona montañosa, que su cabezapolítico-religiosa fue por siglos el Dalai-Lama, que fue invadido por el ejército de laRepública Popular China, que se haya sometido, como nación minoritaria, dentrodel estado chino; todas estas afirmaciones y muchas otras resultan difícilmentediscutibles. Son las que tomo como punto de referencia.

4 Tíbet, La Roue du temps. Pratique du mandala, Arles, Actes Sud, 1995.

5 Ibid., p. 24. La traducción es del autor de este artículo.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.162

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 163

y por lo cual es valioso e irrem-plazable.6 Mi propuesta es la debuscar dentro de la imagen queOccidente se ha hecho del Tíbet,desde la mera impresión ante elterritorio hasta la admiración yel deseo de una profunda sabi-duría, cuáles son los móviles deese Occidente, cuáles sus temo-res, sus ambiciones, sus espe-ranzas. Mi deseo es poder con-templar cada aspecto en suparticularidad sin perder de vis-ta el conjunto, el todo.

Para hacerlo busco el cuerpo delobjeto, su presencia; en él bus-co su palabra, el pueblo que con-forma su voz; de su decir buscoel espíritu que lo impulsa, sucreencia; de ella busco el pensa-miento que la sostiene, su con-ciencia, su sabiduría, y en ella bus-co su fuente, aquello que lamueve y justifica, lo que desea,lo que constituye su felicidad. Albuscar estos elementos de la ima-gen del Tíbet, quiero observar aOccidente como un todo com-plejo, contradictorio, viviente. Ésaes la finalidad de este artículo.

Tíbet, un territorio-elcuerpoLa dimensión más exterior, lamás evidente, la que más fácil-mente podemos determinar conrespecto al Tíbet es su cuerpofísico. Es un territorio geográfi-co claramente identificable: la re-gión que cubre los altiplanos delHimalaya.7

Nuestra percepción al respec-to está mediada por las descrip-ciones de las personas que hanviajado al Tíbet y por el tipo deimágenes que ellas nos mues-tran. Estas imágenes y esas des-cripciones parten de miradasoccidentales que tratan de ha-cer comprender el efecto queeste encuentro les ha produci-do y de mostrar a otros occi-dentales la particularidad y elencanto de este objeto sor-prendente.

El Tíbet, esta región geográficaparticularmente inaccesible, nos

6 Dado que nos referimos a un país y no a un individuo, las equivalencias de losdiferentes niveles serán sólo aproximativas. Sólo como una analogía podemosdecir que la palabra es a un hombre como los habitantes son al territorio. Insisto,es una analogía y no una equivalencia lo que pretendemos alcanzar.

7 Puede distinguirse el altiplano del Himalaya, que constituyó anteriormente laentidad política del Tíbet, y que comprende una zona de 3,5 millones de km2, dela llamada región autónoma del Tíbet. Esta última comprende sólo una parte delTíbet original, 1,2 millones de km2, y recibe este nombre por parte del gobiernochino.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.163

ADRIANA SERRANO164

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

llega a partir de una imagen par-cial que destaca ciertos aspec-tos. ¿Cuáles? ¿Qué percibimos deesta tierra?

La montaña

El Tibet está en lo alto, se hallarodeado de montañas aún másaltas y es una extensión gigan-tesca. Los textos e imágenesque se presentan sobre el temadestacan la magnitud del mon-tañoso Tíbet como su primera yfundamental característica, encuanto cuerpo físico. ¿Qué sesigue de ello? ¿Qué importanciapuede tener el decir que el Tíbetes una elevada y grande zonade montaña?

“Grande”, “alto” y la imagen mis-ma de la montaña preparan, antelos ojos de múltiples culturas, tan-to como para una mirada occi-dental un encuentro con lo divi-no. No necesariamente, porqueno se trata aquí de ‘necesidad’,se trata de proximidad en el len-guaje y en el sistema simbólico.La montaña ha sido continua-mente utilizada en el espectro re-

ligioso de múltiples culturascomo lugar privilegiado de en-cuentro con Dios. ¿Porque esalta, se piensa más cercana al cie-lo? Ello valdría para las religionesque piensan a Dios en ‘lo alto’.Religiones animistas encontrarána la montaña en sí misma comouna divinidad, como la tierra po-derosa, y no sólo como una es-calera de ascenso a un cierto‘arriba’. ¿Porque está ‘retirada delmundo’ y facilita la reflexión? ¿La‘eleva’?

Que para los tibetanos las mon-tañas son divinas o sagradas, re-sulta indiscutible. Se hacen pere-grinaciones a distintas montañaspara orar y ofrendar, y esto seríaabsurdo si no se les consideraracomo territorios sagrados. El bu-dismo en cuanto tal no tiene dio-ses. Los budas son sabios quehan alcanzado un estado del es-píritu, la iluminación o el nirvana,pero no están, no necesariamen-te, en ‘lo alto’,8 tal y como éstese representa dentro de nues-tra cultura. No es el Everest, elmás alto de los picos del Hima-laya, el que se reverencia prefe-riblemente como montaña sagra-

8 Cabe aquí una aclaración: en cierta medida la altitud sí puede estar relacionadacon la cosmología budista. Ello aparece ya claramente en el símbolo del mandalaque reserva las habitaciones más ‘altas’ al nivel superior de pureza y de desarro-llo espiritual. Pero, simultáneamente, ese ‘arriba’ es también, y antes que todo,un ‘centro’. El ‘cielo’ de los budas, si se lo quiere pensar de esta manera, nocorresponde con los círculos de aire que rodean la tierra y que se hallan en loexterior. Luego, la imagen que sirve como punto de referencia no es en realidadla misma que sostiene las representaciones de Occidente y que colocan a Diosfuera de y sobre la creación. Para ampliar este punto véase el artículo de MartinBrauen: “Mandala extérieur, mandala intérieur”, en Tíbet, La Roue du temps, Arles,Actes Sud, 1995, pp. 39-50.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.164

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 165

da.9 Por el contrario, es el mon-te Kailash, cuya forma se aproxi-ma al diseño de los stupa, el quese considera como el centro delmundo y una vía de acceso a lafelicidad suprema. También si esalto, su virtud proviene de suforma, de su cualidad de centro,de presentarse como vía de ac-ceso a ‘otro mundo’, que noso-tros llamaríamos cielo, pero queno coincide en realidad connuestra imagen, con nuestra vi-sión de un ‘arriba’ que rodea latotalidad y la sobrepasa.

Nuestras metáforas relacionan,sin embargo, a la montaña conel encuentro con lo divino, enparte porque ellas van hacia loalto. Son un camino hacia el cie-lo y permiten el encuentro conel Altísimo. ‘Alto’ y ‘grande’ per-manecen en nuestro lenguajecomo virtudes. La montaña seconserva en nuestro imaginariocomo espacio para el encuentrocon lo sagrado. En nombre deeste hábito la metáfora nos pre-para para afirmaciones a propó-sito de ‘elevarse’, ‘engrandecer’y ‘espíritu’. Se trata de un len-guaje que propone calladamen-te una dirección, antes de hacer-se explícito.

Ello puede ser completado conun significativo detalle: la idea depurificación (de suyo religiosa),

que habla de un cambio funda-mental, de una transformación,que nace del dolor. La altitudevoca entonces la purificación ylo hace por un efecto físico: laaltitud impone un dolor, la fatiga.Ésta pide un periodo de adapta-ción que obliga a respirar de otramanera, a seguir otro ritmo vital.Físicamente la alta montaña as-fixia e impone un cambio. Es, lite-ralmente, ‘otro aire’, un aire dis-tinto del aire común. Respirar deotro modo hace pensar en vivirde otra manera, y lo que se pro-duce para el cuerpo por un efec-to físico se traslada como metá-fora al espíritu, a la conciencia.

De lo anterior se desprende unsegundo nivel de consideracióncon respecto a la montaña, quepuede resultar interesante. Otrogrupo de la población occiden-tal, más escéptico con respectoa asuntos como el alma, el espíri-tu y las divinidades, mira, sin em-bargo, con agrado al montañosoTíbet. Porque también para losque se declaran ateos, los adje-tivos de grande y alto siguen re-sonando de alguna manera. Tam-bién porque, incluso para ellos,la montaña se muestra como unlugar de purificación, como unterritorio ‘con un aire más limpio’.Un occidental que no se preocu-pa por purificaciones de tipo reli-gioso sube a la montaña para

9 Según el artículo de André Velter (Geo, p. 56) los tibetanos veneran también alEverest y lo llaman déesse mère du Monde. Velter, André, “Chemins surnaturelsde la Terre”, en “Himalaya”, Geo Un mouveau.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.165

ADRIANA SERRANO166

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

“pensar lejos del ruido y del tu-multo”, para “encontrarse con lanaturaleza y consigo mismo”.Sube a la montaña para mirar adistancia, para ganar un horizon-te más amplio, para ‘contemplar’.Sube a la montaña para despren-derse de lo cotidiano, para des-hacerse de las preocupacionesprácticas, para ‘liberarse’.

El lenguaje sigue imponiéndosecalladamente y, antes de decirnada sobre el Tíbet, ya hemos di-cho que guarda las más altas mon-tañas de la Tierra. Nuestra afirma-ción hasta este punto se restringea decir que al privilegiar entre losaspectos físicos de este lugar sucarácter montañoso, se inicia su-tilmente, se prepara, un cierto tipode mirada, que tenderá fácilmen-te, a causa de hábitos simbólicos,a ligar la imagen dada con refe-rencias religiosas o, cuandomenos, espirituales. A hablar so-bre purificación, sobre liberacióndel cuerpo o del pensamiento.

Lo primero que hemos visto deesta tierra, del Tíbet como cuer-po, es que se trata de una re-gión de montaña.

El ecosistema

Un segundo aspecto de lo queOccidente destaca es la idea deque, por lo menos en lo que res-pecta al pueblo tibetano, culturay naturaleza no se oponen. Lostibetanos parecen moverse enun territorio salvaje y hostil, pero

se adaptan a él tanto en sus sis-temas de producción, como ensus trajes, viviendas, etc.

Este aspecto aparece especial-mente cuando se toman en cuen-ta las modificaciones que el go-bierno chino ha introducido en lagerencia de los recursos y en lossistemas de producción de la re-gión. Por contraste con la activi-dad económica de los chinos,parece que los tibetanos vivían yviven, tanto como se les permita,en un puente entre el mundopuramente natural y la cultura;actúan de conformidad con lasleyes del ambiente; obedecen ala naturaleza y la completan consu acción. Un verdadero ecosis-tema, un mecanismo de acciónrecíproca y armoniosa entre elterritorio y sus habitantes.

¿Por qué se destaca este aspec-to? Porque no es corriente paraun occidental. Occidente ha do-mesticado buena parte de suentorno natural, hasta el puntode que se hacen necesarias las‘reservas’ que conserven la ima-gen de lo que fue la naturaleza.Junto al orgullo de haber domi-nado los peligros del ambiente,junto a la seguridad que la técni-ca ha forjado y que certifica cier-to confort y potencia de acción,aparece la nostalgia por una re-lación más armoniosa, menosguerrera y más satisfactoria conesa misma naturaleza. Occiden-te se ve no sólo como domina-dor de la naturaleza, sino tambiéncomo su destructor. Todos los

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.166

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 167

periódicos hablan de los proble-mas ecológicos y los centros deeducación de base se preocupanpor forjar en los futuros ciuda-danos la conciencia de los efec-tos indeseables, temibles, queuna explotación inconscientepuede producir con respecto aluso de los recursos naturales norenovables. Es claro que esteproblema proviene de la actituddominadora-destructora de Oc-cidente y por ello mismo pareceurgente el encontrar otro tipo derelación que permita un equilibriodurable.

Probablemente el pueblo tibeta-no no sea más ecológico que lamayor parte de las culturas. Encualquier caso, se consideraidealmente su nexo con el am-biente, y por eso es señaladocomo un ejemplo, como la posi-bilidad de imitación de otro tipode relación con el mundo.

Lo primero que extraemos deallí es un orgullo de nuestra cul-tura: el hombre occidental esfuerte. Lo es más que la natura-leza, puesto que la domina; másfuerte que otros pueblos queobedecen a la naturaleza, por-que no tienen poder sobre ella.Esta fuerza reside en la variedady en la riqueza de recursos y demedios tecnológicos. Pero esoquiere decir también que el hom-bre occidental está solo, porquecarece de la alianza con el mun-do natural que poseen algunospueblos, como, en este caso, elpueblo tibetano. La cultura tra-

dicional parece producir aquelloque es necesario para sobrevi-vir en las condiciones climáticasdadas y mantener un equilibrioy un modo de vida satisfactorioy durable.

Ahora bien, ¿por qué tomar esteaspecto como característica delterritorio y no más bien comouna cualidad de la cultura tibeta-na? Simplemente porque elmodo como se presenta en lostextos (tanto escritos comoaudiovisuales) esta característi-ca cultural, muestra una adecua-ción tan perfecta del hombre ydel ambiente que la cultura seconvierte en una prolongacióndel entorno. Parecería que sonlas condiciones naturales las quedeterminan y engendran de unamanera casi biológica un ciertotipo de construcción o de com-portamiento cultural. Explicamosde un modo similar el tipo deconstrucciones de los castoreso de las abejas. Se trata de unecosistema: los hombres deesta civilización parecen dota-dos de una sensibilidad instinti-va que les impide transgredir lasleyes de autoconservación delambiente, ante lo cual aparecencomo animales en medio de ani-males, seres que no detienen,sino que ‘prolongan’ la actividadde la Tierra.

Esta visión de ecosistema no esexclusiva del Tíbet. Los más co-munes de los discursos ecolo-gistas actuales insisten en la sa-biduría tradicional de las culturas

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.167

ADRIANA SERRANO168

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

que habitan regiones de alto ries-go ecológico, en cuanto a laadministración de recursos serefiere. En la mayoría de los ca-sos la justificación de las activi-dades culturales estará marcadapor las condiciones climáticas onaturales y, en consecuencia, lacultura misma aparece bajo laforma de un producto natural.

La segunda dimensión de la ima-gen que el Tíbet presenta paraOccidente es la de un encuen-tro armonioso entre hombre ynaturaleza, la de un ecosistema.

El país separado

Una de las características másnotables del Tíbet en la imagenque Occidente se hace de él esel hecho de que, aunque en el pre-sente esté dominado por Chinay parcial, pero forzosamenteabierto al mundo, permaneció porun largo periodo cerrado a todocontacto por voluntad propia.

La importancia de esta caracte-rística particular reside en quehace pensar en los misteriosque encierra el territorio encuanto tal, misterios de su cul-tura y de las formas de vida quese han desarrollado allí. Tal as-pecto alimentará en Occidente

una visión legendaria con res-pecto al Tíbet y a los primerosviajeros occidentales que lo vi-sitaron. Una de estas leyendases Alexandra David-Néel. Su re-corrido se cita como ejemplode espiritualidad, pero tambiénde coraje y de tesón en la con-quista de un objetivo que secreía imposible.10 Otras leyen-das del misterioso Tíbet se ali-mentaron por relatos, entre loscuales bien vale la pena desta-car una serie de novelas popu-lares publicadas por un autoringlés que utilizó el seudónimode Lobsang Rampa. Este escri-tor afirmaba haber conocido elTíbet en una pasada reencarna-ción. Sus textos están llenosde técnicas esotéricas y de co-nocimientos sobre la medita-ción y sus beneficios, sobre lalevitación, las sanaciones mági-cas, etc.11 Otro texto que divul-ga esta visión sobre el Tíbet esla historieta de Hergé, Tintin enel Tíbet. Así como los escritosnombrados, éste afirma el ca-rácter misterioso de esta re-gión, en cuanto al territorio ysus habitantes.

Se trata de una zona del mun-do que se piensa cargada de te-soros por conquistar. Desta-quemos simplemente que elhecho de verse “separado del

10 Ibid., p. 66.

11 Para dar una idea del nivel de divulgación de estas novelas, sólo una de ellas,El médico del Tíbet fue editada en su versión en español once veces entre octu-bre de 1959 y mayo de 1963.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.168

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 169

mundo”, y en particular de lasmiradas occidentales, facilitó enun momento dado el forjar unaimagen ideal del Tíbet, una ima-gen que incluye la palabra mis-terio.

Éste era el último aspecto quequería destacar del Tíbet, en laimagen que nos hemos hecho,de él: su cualidad de territorioseparado.

En suma, el Tíbet se muestracomo un territorio montañoso,salvaje, protegido por un pue-blo que lo habita armoniosamen-te desde hace mucho tiempo yque, aislado del mundo, ha de-sarrollado una vida sencilla yserena. Este territorio es lo quepercibimos como el cuerpo dela imagen, como la base a partirde la cual surgen acontecimien-tos, movimientos y personajes.‘Lo que se mueve’, la unidad vi-sible de lo que creemos obser-var, el cuerpo.

Tíbet, un pueblo-lapalabra

Ya en la aproximación al cuerpodel Tíbet, en la primera presen-cia del objeto, la descripción lla-ma como parte del paisaje a loshabitantes de este misteriosoterritorio. Para explicar la armo-nía del ecosistema o las condi-ciones políticas que lo constitu-yeron como un país separado

del mundo, ya hemos hecho unaprimera referencia al cuerpo delTíbet, en cuanto habitado y de-cidido por su pueblo.

En efecto, el interés que éstedespierta no proviene exclusivani principalmente de su cuerpofísico. Sus grandes montañasatraen a un cierto tipo de indivi-duo, pero no agotan la imagenque representa para Occidente.Ésta no estaría completa si ex-cluimos al pueblo tibetano, queguarda la magia, la simplicidad, laarmonía. Sin él el Tíbet no seríamás que rocas y frío. Este pue-blo constituye la voz del Tíbet,su palabra.

Laico-religioso

Antes de leer un artículo, un lec-tor desprevenido observa lasfotografías que lo ilustran. La pri-mera percepción que ofrecen deuna comunidad cualquiera se vemediada por lo más evidente, lomás perceptible, esto es, su tra-je. El vestido típico de una región,por trivial que pueda parecer,ejerce una influencia directa enel imaginario que nos forjamosde la cultura, de la forma de vida,de las prioridades e intereses deese pueblo. Con respecto alTíbet aparece de inmediato y alprimer golpe de vista una divisiónen el seno del pueblo tibetano:los monjes y los demás. Y aun-que un occidental promedio difí-cilmente podría reconocer el trajede un monje tibetano y diferen-

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.169

ADRIANA SERRANO170

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

ciarlo de otros monjes budistaso de los renunciantes de otrasreligiones, este traje, esta formade vestir, evoca al Tíbet y generatoda una gama de reflexiones, desupuestos y de prejuicios.12

Ahora bien, esta diferencia no escon exactitud una oposición,porque no implica una ruptura derelación, de fe o de comporta-miento demasiado marcada en-tre los dos grupos. Se trata, encambio, de dos diversos gradosde complejidad de la cultura. Unode ellos, el mundo campesino,parece sencillo, escasamentenormativo, guiado por las condi-ciones del ambiente. El otro, elmundo religioso, se ve fuerte-mente restringido por exigenciasde tipo simbólico.

El mundo religioso parece, mu-cho más abierto a influencias,mucho más conectado con elmundo exterior, luego, muchomás consciente de otro tipo detecnologías, de saberes y decreencias; pero al mismo tiem-po exige y establece normasmás rígidas, leyes estrictas queobedecen a un sistema explica-tivo complejo, que guardan unainmensa riqueza de significado.

El mundo laico del Tíbet, en cam-bio, hace pensar en una sabidu-ría intuitiva, en cuanto se refiere

a la relación con la naturaleza y alas técnicas de construcción y,simultáneamente, hace pensar enaislamiento del mundo exterior,en una flexibilidad casi infantil yen una profunda ingenuidad. Delpueblo tibetano no religioso seespera inocencia, credulidad, su-perstición, bondad, ignorancia,sencillez, etc.

Del pueblo religioso tibetano seespera un saber secreto, esoté-rico, una vida ascética, un com-portamiento humilde conjugadocon una disciplina implacable.

Se trata de dos caras de una cul-tura que cohabitan, pero que pa-san de largo una junto a la otray que guardan entre sí una res-petuosa distancia. Luego, des-de el punto de partida apareceuna brecha cultural. Un poco dehistoria revelaría también las bre-chas sociales y políticas quesubyacen, pero ellas son muchomenos visibles en la imagen quenos hacemos en Occidente delTíbet. Los textos chinos, en cam-bio, insistirán en la distancia so-cial entre el Tíbet laico y el Tíbetreligioso

En la concepción occidental, estadistancia no parece ser demasia-do importante para un pueblo“profundamente espiritual” y, entodo caso, no parece fundamen-

12 Véanse, además del artículo y los libros de Föllmi, los artículos de Geo, el libroTíbet, La Roue du temps, el libro Les peuples du Toit du Monde de Velter, etc. Sedestacan también los programas televisados mencionados en la bibliografía, asícomo la cinta Siete años en el Tíbet, de Jean-Jacques Annaud.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.170

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 171

tal, en cuanto se refiere a la dife-rencia entre el mundo religiosoy el mundo laico. La distancia en-tre ellos, para miradas occiden-tales comunes, es de carácter cul-tural: los sabios y los demás.

Una imagen privilegiada para re-conocer la magnitud de estaruptura es el Dalai Lama, el ‘Océa-no de Sabiduría’. Incluso cientí-ficos occidentales de diversasramas se inclinan respetuosa-mente ante este personaje queparece guardar un saber místi-co, un nexo íntimo con un tipode comprensión superior a lanuestra.

Ahora bien, es el lama, el perso-naje religioso, el que ocupa máscomúnmente la atención del pú-blico occidental, y ello indiscuti-blemente a causa de su sabersuperior y de su espiritualidad.

¿Qué nos dice esto con respec-to a Occidente? ¿Por qué la cla-se sacerdotal resulta tan signifi-cativa? En principio porqueparece ser la directa depositariade bienes apetecibles para to-dos: un saber y una relación conuna dimensión trascendente delos seres humanos.

Uno de los temas que aquí sedestaca es el de la creencia enla reencarnación. En las últimasdécadas esta idea ronda los sis-temas explicativos sobre fenó-menos antes y después de lamuerte. Algunos de los lamas seproclaman o son proclamados

reencarnación de sabios o deseres semidivinos, y explican susaber basándose en las expe-riencias recogidas a lo largo demúltiples vidas.

Occidente ha puesto en dudabuena parte de sus propios mi-tos fundacionales sobre la tras-cendencia y muchos de sus ha-bitantes se encuentran ávidosde explicaciones y de nuevosmitos que les hagan comprensi-ble su propia caducidad y finitud.El relato de la reencarnación tie-ne la ventaja, entre otros, de re-sultar relativamente compatiblecon concepciones que provie-nen de la física y que explican ladinámica del mundo en términosde la transformación recíprocade materia y energía.

En consecuencia, el hecho deprivilegiar la imagen de los lamasnos habla del respeto de Occi-dente por el saber en general yde su necesidad de encontrarmitos alternos que expliquen lavida humana, en cuanto finita.Tíbet se muestra como una vetade valiosos conocimientos quepodrían ser aprovechados, y losguardianes de tales conocimien-tos, se cree, son los lamas.

Resulta muy interesante desta-car, no sólo lo que se resalta delos religiosos tibetanos, sino tam-bién lo que se oculta de ellos.Más allá de las intenciones conlas que China presenta esta in-formación, es innegable que an-tes de la llegada del Ejercito Po-

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.171

ADRIANA SERRANO172

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

pular chino el Tíbet tenía unmodo de organización políticaque puede describirse con laexpresión teocracia feudal. Estoquiere decir que la clase sacer-dotal centralizaba el poder polí-tico, el reconocimiento social ybuena parte del poder económi-co. Estos aspectos son continua-mente puestos de lado en la ima-gen que Occidente elabora. Ellosresultarían chocantes, desagra-dables y acercarían a las institu-ciones religiosas tibetanas a lastemibles y rechazadas institucio-nes católicas de la Edad Media (laInquisición, por ejemplo).

Así, se insiste en la ‘espirituali-dad’ de los monjes, en su saber,en sus experiencias místicas, yse deja de lado su poder políti-co o económico y su superiori-dad en el orden social.

Una de las características delpueblo tibetano, que puede per-cibirse en la imagen que Occi-dente se ha forjado, es la dife-rencia entre el Tíbet laico y elTíbet religioso.

Indefenso, inofensivo

Las descripciones que se ocu-pan del pueblo tibetano mues-tran, antes que otra cosa, unpueblo pacífico, bondadoso eingenuo. Ajeno a las comodida-des de la civilización y habitua-do a una vida ruda y difícil, el ti-betano aparece ante nuestrosojos como un ser básicamente

bueno, apenas capaz de defen-derse y completamente incapazde atacar.

La bondad del pueblo tibetanose ve marcada por varios aspec-tos importantes: la ingenuidad,inocencia (¿ignorancia?); la con-secuente credulidad, que se ex-presa tanto en la fe como en lasuperstición; la creencia en la noviolencia, y el desprendimientoante lo material (salvo por nece-sidades básicas). Entre éstosquiero destacar, en primer lugarla ‘no violencia’. Ciertamente lareligión budista prohíbe la agre-sión contra los seres vivos engeneral, entre los cuales se cuen-tan, por supuesto, los seres hu-manos. La prohibición respondea la convicción de formar parteintegral de un todo viviente den-tro del cual cada acción generaun efecto similar, motivo por elcual los actos de violencia ejer-cidos sobre otros implicaránnecesariamente el sufrir violen-cia de su parte (durante la vidapresente o en vidas futuras). Éstaes, en su versión más simple, labase de la creencia.

Destacamos esta cualidad por-que constituye uno de los valo-res más respetados y defendi-dos por Occidente. Está en labase de la aceptación que pro-ducen figuras como MartinLuther King o Gandhi. Gracias aesta cualidad, el Tíbet se ve en-vuelto por un manto de protec-ción que mantiene y promuevela simpatía general. ¿Por qué?

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.172

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 173

¿Qué tiene de atrayente o deinteresante alguien que renun-cia a defenderse por medio dela fuerza física?

Se puede decir que un acto derenuncia semejante causa admi-ración, porque revela una fuer-za moral o espiritual superior.Cuando se sufre un ataque, elresponder violentamente secomprende como una reaccióninstintiva, casi completamenteanimal. Por lo mismo, el ser ca-paz de controlarla para reafirmaruna convicción espiritual, de-muestra una potencia internafuera de lo común. Esto produ-ce admiración.

Pero la admiración no necesaria-mente despierta la simpatía. Éstadebe provenir de otra fuente. Mihipótesis es la siguiente: la per-sona que ni siquiera se defien-de, sin duda, no estaría dispues-ta a atacar. Cuando ello provienede la convicción, el indefenso esigualmente inofensivo. Puedepensarse que la simpatía provie-ne del hecho de que en ningúncaso el personaje en cuestiónquerría enfrentarse a nosotroscomo un enemigo. Él no repre-senta un peligro potencial.

A nuestros ojos los tibetanosson tan frágiles como un niño.O bien, mantienen una ‘luchapacífica’ o, llevados por la nece-sidad, tratan de enfrentarse conel enemigo sirviéndose de ar-mas rústicas, completamente in-útiles ante el poderío bélico del

Ejército chino. No nos producenningún temor. En cambio provo-can compasión y simpatía.

Lo más curioso de esta imagenes que se afirma a partir del olvi-do voluntario de la mayor partede la historia conocida del Tíbet.Este país surge en el siglo VIcomo una potencia guerrera. Sushabitantes fueron por siglos unosde los más temibles salteadoresde caminos. La supremacía políti-ca de los lamas se estableciócomo resultado de intensos ylargos combates entre distintosgrupos religiosos. Todo esto esacallado en la imagen que Occi-dente se ha forjado.

De la creencia religiosa de noviolencia y de su práctica porparte de algunos individuos segeneraliza, incluso en contra delos datos que la historia provee,y se afirma que los habitantes delTíbet son pacíficos y que recha-zan la idea de la agresión física.

Ahora bien, una segunda carac-terística que completa la imagendel pueblo tibetano como inofen-sivo es la idea de que son per-sonas no ‘materialistas’, esto es,no centran su vida en el esfuer-zo por conseguir o conservarbienes materiales, sino en desa-rrollar su espíritu. Más allá de laagresión física, el mundo occi-dental contemporáneo posee unviolento territorio de lucha: elmundo económico. El mercadorepresenta el más salvaje y bru-tal campo de contienda imagina-

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.173

ADRIANA SERRANO174

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

ble y en éste no hay leyes ni lími-tes. La simpatía que despierta elTíbet no sería completa si pudie-ra representar un verdadero pe-ligro en ese campo. Pero no lorepresenta porque el pueblo ti-betano es ‘espiritual’ y no es ‘ma-terialista’. Se trata de gentes sim-ples que quieren vivir su vidasencillamente, sin molestar, en-frentarse o competir con nadie.Ellos no parecen ambicionar lasriquezas de Occidente. Luego,ellos son real y verdaderamenteinofensivos, y cuando no hay te-mor de por medio, la simpatía esunánime.

Lo que queda al descubierto, loque parece mostrarse es quenuestro afecto por el pueblo ti-betano se halla bajo el signo denuestro temor. La indiscutiblesuperioridad de Occidente anteuna posible agresión y, sobretodo, la vocación de no agresiónde parte del Tíbet, tanto en elámbito militar como en el econó-mico, son algunos de los elemen-tos que parecerían estar en labase de la simpatía de Occidentepor el pueblo tibetano.

Quede como afirmación queotra de las características queobservamos en el pueblo tibe-tano es su carácter indefenso,inofensivo.

Víctima

Todas estas cualidades del pue-blo tibetano se ven magnificadas

por un hecho histórico: la inva-sión china. La lucha desigual deeste pueblo indefenso contra laenorme y temible potencia querepresenta China pone al pue-blo tibetano en una situaciónparticular: porque ellos son unaminoría indiscutible, porque ca-recen de un ejército o, en todocaso, de uno capaz de enfren-tar al poder militar de China; por-que sufren los males de una gue-rra que no provocaron.

El pueblo tibetano se muestracomo la víctima por excelencia;como el desvalido que requiereayuda y protección; como unacomunidad inocente, bondado-sa, que no tenía otra aspiraciónque la de vivir en paz, humilde ysencillamente, sin hacerle dañoa nadie y que se ve repentina einjustamente sometida y explo-tada por un pueblo fuerte y po-deroso. Por caricaturesca quepueda parecer, ésa es con exac-titud la imagen de divulgaciónque con mayor frecuencia apa-rece con respecto a este hechopolítico.

Tíbet produce la compasión quese tiene por el débil. Compasiónque nos pone en un noble pa-pel: el Tíbet es la víctima, la Chinaes el victimario. Occidente guar-da para sí el rol de testigo sensi-ble, de juez imparcial, de posiblesalvador o, en todo caso, de ‘es-peranza’. Todo ello porque ésteúltimo representa una fuerza ca-paz de oponerse a China y do-minarla. Pero también porque ante

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.174

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 175

la falta de escrúpulos de esa na-ción, aparece como un poderque, pese a su materialismo, si-gue teniendo ‘un oído atento’para el débil y el necesitado.

Una figura que puede enriqueceresta reflexión proviene de la his-toria de Occidente. Dentro denuestra cultura y hasta hace pocotiempo, una viva imagen fue elcaballero medieval.13 Si bien loshechos pueden mostrarnos unpersonaje mucho más rudo ymenos poético, sensiblementemás real, la imagen que se guar-da de él comúnmente viene de laliteratura y posee todo el encan-

to y la nobleza del héroe.14 Sucaracterística fundamental consis-te en sumar a su fuerza y a sucapacidad guerrera un código denobleza por el cual se encuentramoralmente obligado a defendera los débiles, a los inocentes quepidan su ayuda, contra podero-sos que abusan de su fuerza parasometer injustamente a quienesson incapaces de defenderse.

Este relato simple muestra enparte el porqué de la unánime ycasi febril convicción de la res-ponsabilidad que tenemos encuanto protectores del Tíbet.15

Mientras China se queja ante una

13 Ésta es otra palabra que, al igual que los adjetivos alto y grande, pasa allenguaje para designar una virtud: es un ‘caballero’ quien sigue ciertas normasde comportamiento. Sus gestos son ‘caballerosos’ y la virtud que se le arroga esla ‘caballerosidad’.

14 Buena parte de los rasgos del caballero se ven reproducidos por los héroes delas películas o los programas de televisión contemporáneos. Ellos reconstruyen lalucha del bien contra el mal, y encarnan al bien en virtud de hacerse defensores delos débiles y de los necesitados. Desde Superman hasta Rambo pueden recono-cerse trazos similares, uno de los cuales es, necesariamente, el actuar siempre enlegítima defensa por una causa ‘justa’.

Una aclaración necesaria: si el caballero medieval es una figura típicamenteoccidental, el ‘héroe’, con muchos de los gestos de este caballero, aparece deuno u otro modo en todas las culturas del planeta. Siempre y en todas lasmitologías aparecerá la lucha del bien contra el mal. Cada una a su manera, cadauna identificando bondad o maldad en ciertos rasgos, pero todas concibenestos dos elementos en conflicto.La diferencia reside en que defender a los débiles no siempre se considerabueno. Muchas culturas abandonan al débil y se ocupan de los fuertes. El débildebe adaptarse o morir.

15 Valga la aclaración: se trata de un irrestricto y declarado apoyo moral. Nunca seha considerado seriamente una intervención militar ni la aplicación de un sistemade presión económica. El caso de la Confederación Suiza sirve como ejemplo: elgobierno declara su apoyo abierto a la causa tibetana, incluso (en el caso dealgunos cantones) con ayudas económicas regulares, pero mantiene una absolu-ta independencia de este conflicto en relación con los acuerdos comerciales entreSuiza y el gobierno o la empresa privada de la República Popular de China.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.175

ADRIANA SERRANO176

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

“imperdonable intromisión en susasuntos internos”, Occidenteconsidera que su intervención hasido ‘tímida’ y que debería ayu-dar más clara y directamente alTíbet a liberarse del yugo. Algu-nos textos reconocen (¿con cier-ta vergüenza?) que a causa deintereses económicos se con-siente una situación que, de otromodo, nadie estaría dispuesto asoportar.

Parece que si no fuera por sumaterialismo, Occidente entraríaen conflicto abierto contra Chi-na para exigirle la libertad delTíbet. Como el caballero que pro-tege a la víctima del cruel y po-deroso enemigo.

Lo que aquí queremos destacares que el tipo de argumento pormedio del cual se presenta la si-tuación al público responde a unmodelo típicamente occidental,16

y recibe de esta base simbólicasu eficacia. Otros pueblos utili-zarían otro tipo de argumentosfundados en convicciones reli-

giosas o en intereses prácticos,en otro tipo de ‘virtudes’ o de‘lealtades’.

Otro aspecto interesante quesurge de este enfrentamientoentre tres personajes (la víctima,el victimario y el protector) es laimagen que se presenta de Chi-na. Este país, el victimario, apa-rece como la suma de todos losvicios.

No nos detendremos aquí en unanálisis detallado de tal imagen,salvo por un detalle digno de serresaltado. Entre los múltiplesdefectos y peligros que represen-ta China, aparte la ideología so-cialista, los más notables y aque-llos que ponen en peligro al Tíbet,en cuanto cultura, son sus nexoscon la sociedad de consumo, conel sistema de producción con-temporáneo,17 con la explota-ción de los recursos naturales ycon la producción bélica.

Resulta interesante ver hasta quépunto Occidente vuelca sobre el

16 Este modelo es ideal, y funciona dentro del discurso mucho más que dentro delos hechos. No estamos diciendo que la imagen del caballero muestre el verda-dero papel que desempeña Occidente. Decimos sólo que el argumento de ladefensa del débil resulta atractivo y convincente para un oído occidental.

17 Con respecto al tema de la organización económica de la cultura lamaístavéase el texto: Bataille, Georges, La part maudite. Précédé de La notion de dépense,París, Minuit, 1967, pp. 130 y ss.

El autor presenta una teoría sobre este tipo de organización social que se fundaen el hecho de que el Tíbet fue durante mucho tiempo un sistema económicocerrado que necesitaba asegurar, junto a la producción, el consumo del exce-dente. Resulta interesante preguntarse, a partir de sus hipótesis, sobre las trans-formaciones que podrían esperarse ante la inevitable apertura del sistema lamaístaal sistema mundial.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.176

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 177

enemigo defectos que constitu-yen buena parte de su propiapotencia; porque la extensión delsistema de producción y de con-sumo es, expresamente, una ban-dera de Occidente. ¿Cómo culparentonces a China de amenazarla existencia de una cultura porel hecho de introducir en ellaaquello que se ha defendidocomo causa fundamental de pro-greso y bienestar? ¿Es China unavíctima de este proceso de des-trucción de la cultura tradicional?¿Qué pasa con las culturas de losdiversos pueblos occidentales?Han sido destruidas por esta in-tervención de la técnica y delmercado? ¿Cómo definir y com-prender esta relación de amor-odio con lo que podríamos lla-mar las bases de funcionamientode nuestro sistema social? Estaspreguntas quedan abiertas.

Otra de las características mar-cadas de la imagen que tenemosdel pueblo tibetano es su con-dición de víctima.

Minoría

Un elemento que hubiera podi-do incluir en el punto anteriormerece, sin embargo, una con-sideración especial: esta víctimainocente, el Tíbet, lleva consigoel excedente de representar,ante la magnitud del pueblo chi-no, una minoría indiscutible y envías de extinción.

Este aspecto merece especialatención, porque las minorías

son un verdadero y declaradoproblema del Occidente contem-poráneo. Éstas y su desapariciónconstituyen el temor básico deun mundo social que se rigeabiertamente por la voluntad dela mayoría (sistema democráti-co). Si observamos al mundo oc-cidental en sí mismo, podemosdecir que se trata de una mayo-ría de minorías, es decir, un con-junto que se une en torno aciertos aspectos generales(mercado, ciencia, tecnología,democracia, etc.), pero en el cualhabitan cientos de subgruposque luchan desesperadamentepor mantener la diferencia y supotencia significativa, con res-pecto a las costumbres, a lascreencias y a la lengua.

Estas luchas por la diferencia seenfrentan contra un fenómeno-idea que ronda las mentes con-temporáneas, que voy a llamarhomogeneización. El temor con-siste en que la civilización occi-dental, cuyo poder e influenciaparecen empezar a cubrir almundo entero, presiente queestá quedándose sin un verda-dero interlocutor, que está que-dándose sola. Y la soledad sepuede alcanzar tanto por aisla-miento como por saturación.Occidente no se aísla, no se se-para del mundo: lo invade. Susistema de producción, acumu-lación y consumo alcanzan ya loslímites físicos del planeta.

¿Puede decirse que estos aspec-tos no son fundamentales y que

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.177

ADRIANA SERRANO178

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

múltiples diferencias subsisten yse mantienen ? Es innegable. Perosi bien es claro que las diferen-cias permanecen y que ni Occi-dente ni los pueblos ‘occidentali-zados’ pueden considerarsecomo un todo homogéneo, si-multáneamente esas diferenciastienden a perder poco a poco sufuerza, su filo. Cada vez más ca-recen de la eficacia para cohesio-nar, estratificar o jerarquizar gru-pos sociales. En suma, todas lasdiferencias se admiten mientrasobedezcan a las leyes generalesdel sistema. Todas se aceptan,pero no son importantes. No pro-ducen efectos sociales contun-dentes. Afirmamos todos a untiempo, y como parte de algunaminoría, nuestras propias dife-rencias, pero desde el mandatouniversal de “todos los hombressomos iguales” anulamos su im-portancia. Existe, pero nada pue-de determinar.

Es este el temor a la homoge-neización, y de éste nace ladefensa a ultranza de las mino-rías. Todas: las culturales, lassexuales, las políticas.

Occidente percibe al pueblo ti-betano como una minoría ame-nazada, como una “especie envía de extinción”, como un gru-po ‘diferente’ que se ve ataca-do por procesos de homogenei-zación que quieren destruir suidentidad. Éste es el tercer as-pecto que quería destacar en laimagen que hemos formado so-bre el Tíbet.

El pueblo tibetano habla y suvoz resuena. Es la voz de unterritorio; sin éste, el Tíbet nosresultaría casi invisible. Hom-bres y mujeres que forjan unahistoria, que viven conflictos,que esperan, que buscan; elloscompletan nuestra imagen y ledan sonido. El pueblo tibetanoconstituye, dentro de la imagendel Tíbet, su ‘palabra’.

Tíbet, una religión-elespíritu

La imagen que hemos observa-do hasta el momento no nosdice aún nada sobre la peculiari-dad del Tíbet, sobre aquello enlo cual y por lo cual éste resultaúnico e irremplazable. Aún haymuchos otros territorios mon-tañosos, muchos pueblos queconservan costumbres que obe-decen a una remota tradición.Hay miles y miles de ‘víctimas’ aquienes proteger, cientos de‘causas nobles’ con las cualescomprometerse, miles de cultu-ras en riesgo de desaparición.El Tíbet no posee la exclusividaden ninguno de estos aspectos.Pero la imagen que se nos pre-senta, aquella que se revela enlos escritos, pretende mostrarun objeto único e incomparable.¿Cuál? Su religión: el budismo ti-betano.

Ésta parece ser la fuerza que uney sostiene la identidad de unpueblo, de su forma de vida, de

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.178

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 179

su historia. Es esta religión laque parece constituir su poten-cia de movimiento, su espíritu;sirve como hilo conductor,como cadena de comprensiónde las diversas dimensiones denuestra imagen. ¿Qué se nosmuestra de esa religión?

El Dalai-Lama

Sin lugar a dudas no podríamoshablar del Tíbet sin referirnos asu religión, ni de ella sin aquelque la ha dado a conocer enOccidente y que se erige comoel altavoz del pueblo tibetano:Tenzin Gyatso, el XIV Dalai-Lama.

Esta figura carismática compar-te la leyenda con personajescomo Gandhi, la madre Teresa deCalcuta,18 etc. A tales imágeneslas cubre un aura de santidad, desabiduría, de desprendimiento.Son los héroes de la segundamitad del siglo XX: los pacifistas.

He aquí un primer asunto que sedebe considerar. Aparte del he-cho evidente de que estos per-sonajes adquieren su dimensióngracias a los medios masivos decomunicación, sin los cuales laextensión de su poder carismáti-co no podría exceder en ningúncaso a una comunidad limitada,resulta interesante preguntarsecómo y por qué los héroes gue-

rreros cedieron el paso a los lí-deres de la bondad. Personajescomo Hitler, Napoleón o Alejan-dro Magno constituyeron la basedel imaginario heroico de todoslos tiempos. Guerreros fuertesdecididos y victoriosos. ¿Por quéentonces, pese al hecho de queaún forjemos héroes guerreros(Rambo o Superman), la verda-dera admiración y la simpatía ge-neral se vuelven hacia aquellosque sostienen como bandera lafuerza contraria a la guerra, elestandarte de la no violencia?

Un primer elemento que puedetenerse en cuenta es la trans-formación de la guerra en un jue-go de alta dependencia econó-mica, que pondrá la victoria másen la potencia de las armas dis-ponibles que en la lucidez o elvalor de acciones individuales.No porque en tiempos pasadosel presupuesto de guerra noafectara el resultado, sino por-que, dada la naturaleza de lasarmas disponibles, también anteun equipo sólidamente armadoun hombre podía significar unaverdadera diferencia. El valor ola lucidez estratégica consti-tuían (cuando menos en el ima-ginario popular) la base de la vic-toria, y todas las leyendas seforjaban en torno al David quevence a Goliat, al héroe que su-ple con su valor y su ingenio ladiferencia numérica.

18 Perrot, Marie-Dominique; Rist, Gilbert, y Sabelli, Fabrizio, La Mythologieprogrammée. L’économie des croyances dans la société moderne, París, PressesUniversitaires de France, 1992, pp. 159 y ss.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.179

ADRIANA SERRANO180

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

En nuestros días, y dado el tipode armas de las que se dispone,vencer en una guerra dependeen gran medida del equipo béli-co, sólo hasta cierto punto dela habilidad estratégica y en unmínimo del valor de un guerrero(de nuevo, dentro del imagina-rio). Ni los generales ni los sol-dados despiertan la admiracióndel mundo. Ellos son vistoscomo un mal necesario, una pes-te incurable de la humanidad, unhecho lamentable e inevitable.

Un segundo elemento que sedebe considerar es el siguiente:en la actualidad la mayor partede los ciudadanos de Occiden-te no quieren una guerra y noestiman que con ella puedalograrse un gran botín, una ga-nancia realmente significativa.19

Esto simplemente porque la po-

tencia de las armas contempo-ráneas es tan grande que llevafácilmente a temer la total des-trucción de los países en con-tienda y, en el caso de una gue-rra mundial, incluso del planetao de la especie humana. Pero,además, porque una guerra in-terfiere en los procesos socia-les básicos de supervivencia denuestra civilización. Estorba losintercambios comerciales, pro-duce situaciones de inseguridadque arruinan la confianza y lasposibles inversiones, hace cam-biar el valor monetario, desequi-libra la banca.20 Los productoresy vendedores de armas depen-den de las guerras, pero las gran-des guerras ponen en peligro alsistema como un todo, a estesistema que depende de estarsiempre en comunicación, de noestar separado del mundo.

19 No quiero decir con ello que los habitantes de tiempos pasados sí querían yproducían conscientemente las guerras. No obstante, es claro que para los di-versos imperios de la historia las campañas militares de conquista eran inversio-nes económicas que reportaban en tierras, en riquezas y en esclavos. Éstassirvieron como trampolín hacia el poder a múltiples generales y llevaron a losanales de la historia a los grandes conquistadores. Luego, vencer en la guerra síera visto como una virtud, como un gran logro. En nuestra época tal considera-ción sería largamente revisada.

20 La parte más activa del sistema económico internacional fundado y dirigidopor Occidente son los intercambios financieros. Éstos superan largamente losintercambios propiamente comerciales. Es la especulación la que sostiene lamayor parte del sistema en cuanto tal y depende, por un lado, de la previsibilidaddel cambio de las inversiones y, por otro, de un eficaz sistema de comunicación.Las guerras atacan estos dos aspectos: la seguridad de la inversión y la eficaciade la comunicación. Luego, las guerras no son deseables. Entidades como laONU han sido creadas expresamente para tratar de resolver los conflictos porvías diplomáticas y evitar a toda costa enfrentamientos entre las grandes poten-cias. La eficacia de tales medios ha sido tan grande que algunos países sepreguntan sobre la utilidad de mantener un ejército profesional. Se estudia laposibilidad de suprimirlo. Éste es un fenómeno realmente escaso dentro de lasdiferentes historias de las más diversas culturas.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.180

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 181

De este modo, los héroes denuestra época son, por lo mis-mo, los diplomáticos que evitanlas grandes guerras (o que lasllevan lejos de nosotros) o lospersonajes que se oponen aellas abiertamente y sin cuartel.Los pacifistas son los adalidesdel siglo XX, los protectores delos derechos humanos, los de-fensores de la tolerancia. Conmayor razón cuando no sólo lasconsignas, sino el tipo de luchaque utilizan son pacíficos: suacción se hace entonces noúnica ni principalmente desde lapalabra, se hace, en cambio, des-de los hechos.

El héroe guerrero, si defiendecausas nobles, puede aún repre-sentar un valor, y la imagen delcaballero medieval respalda laeficacia de su acción. Pero ¿quéimagen respalda al héroe de lano violencia? Dentro de la cultu-ra occidental, ¿qué imagen po-dría garantizar y sostener la co-hesión en torno a quien afirmasu posición por medio de la noagresión? Mi hipótesis es la si-guiente: la imagen de Cristo, ycon él los santos y los mártiresdel cristianismo. El héroe san-grante que se entrega en nom-bre de la humanidad, que se in-mola por el bien de los otros,que no responde a la violenciacon la violencia, que pone, lite-ralmente, “la otra mejilla”.

Esto no quiere decir que sepiense que el Dalai-Lama tienecreencias cristianas o que se

dude que la religión de Gandhihaya sido el hinduismo. Lo quequiero decir es que, porque Cris-to se entrega por la humanidady durante dos mil años nuestracultura forja las metáforas de labondad y de la generosidad ensus gestos y enseñanzas, pare-ce natural que al encontrar al-gún individuo que lleva a cabogestos similares, éste sea am-pliamente reconocido como ‘unhombre bueno’, como alguienvirtuoso y deseable. Otras cul-turas hallarían probablemente enel mismo tipo de gestos un sig-no de debilidad o de estupidez.Para Occidente es un innegablesigno de ‘altruismo’, de una ge-nerosidad digna de admiración.Esto porque reiteradamente seha aprendido y enseñado el res-peto por aquel que desde la cruzdecía “Padre, perdónalos porqueno saben lo que hacen”. Luego,la hipótesis dice simplementeque el hábito de respetar tal tipode actitud como gesto de bon-dad permite que se considerecomo héroes a los defensoresde la no violencia.

Un detalle merece ser tenido encuenta: los personajes que he-mos descrito reproducen rasgosdel Jesús crucificado (motivo porel cual resultan admirables tam-bién en el fracaso y en la incom-prensión, incluso si los resultadosde su lucha nunca consiguen unavictoria). Sin embargo, no sonotro Cristo, porque su acción notiene por objeto la reconciliacióncon lo divino, sino el bien de la

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.181

ADRIANA SERRANO182

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

humanidad en este mundo. Labúsqueda es la de la paz terres-tre, la del reencuentro entre loshombres. También cuando se tra-ta de personajes religiosos, su lu-cha por la no violencia defiende ala ‘humanidad’. Y esto quiere de-cir que al carácter de bondad queretoman de la imagen del Cristoes preciso anexar una caracterís-tica particular: su interés no es re-ligioso, sino laico. Protectores delhombre y no de los hijos de Dios.Defensores de la ‘paz’ en abstrac-to. No de la paz entre éste yaquel pueblo, no de la alianzaentre dos puntos determinados,sino la paz en general, la paz detodos con todos, la no guerra.

En este punto es necesario ha-cer una aclaración: no afirmo quelos defensores de la paz seanimágenes creadas expresamen-te con la voluntad de manipulary de producir una tendencia con-veniente al movimiento económi-co. No supongo una alianza se-creta entre el Dalai-Lama y laBanca Mundial. Lo que quieroaseverar es que el éxito de imá-genes y de personajes de estanaturaleza, la simpatía que des-piertan, coinciden y armonizancon intereses de nuestra cultu-ra, con los principios que permi-ten y facilitan la reproducción deun sistema social del que hace-mos parte. Nuestra época tieneun cierto tipo de necesidades, yestos personajes responden aellas, lo que permite que seanunánimemente aceptados, recibi-dos con entusiasmo. Todas las

épocas han tenido hombres bue-nos y generosos, pero durantedeterminados periodos de la his-toria su virtud no fue estimadacomo socialmente valiosa o fun-damental. En nuestro caso la noviolencia es una virtud que sedebe destacar, un signo de su-perioridad y un valor que es ne-cesario defender.

Tenzin Gyatso, XIV reencarna-ción de Avalokiteshvara, el pro-feta de la compasión, PremioNobel de la Paz y héroe del si-glo XX, es el jefe espiritual delTíbet y la cabeza del budismo ti-betano. Sus cualidades y virtu-des pasan por continuidad a servistas como cualidades y virtu-des de la religión tibetana enparticular y del pueblo tibetanoen general.

Otro aspecto merece ser pues-to en relieve: el Dalai-Lama repre-senta una autoridad legítima. Éles la cabeza de una indiscutiblejerarquía y posee las cualidadesque permiten considerar que talsuperioridad es real y no sólosocialmente acordada. Su lugarsuperior no es fruto de un pactosocial, pero si lo fuera, todosestarían de acuerdo en acordarleesta supremacía, es decir, él esuna verdadera autoridad.

Una autoridad ¿de qué naturale-za? No una autoridad científica; no,pese a su estatus de dirigente,una autoridad política; para algu-nos, una autoridad religiosa; pero,para la mayoría, una autoridad

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.182

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 183

moral. Él representa valores quese mantienen vigentes dentro denuestra sociedad y señala una di-rección que parece mejor, o cuan-do menos preferible a otras.

Finalmente deseo subrayar unaspecto del Dalai-Lama que essistemáticamente dejado de ladoen la imagen que se hace Occi-dente de él: es un gobernanteque tiene y tuvo enormes privi-legios sociales y económicos,que rigió a su pueblo por mediode un sistema completamenteajeno y opuesto a los idealesdemocráticos. Estas incómodascaracterísticas, que podríanempañarla, son excluidas de laidea general. Nos quedamos sólocon el sabio, compasivo y bon-dadoso, Tenzin Gyatso, y oculta-mos todo lo demás.

Lo primero que percibimos des-de Occidente de la religión tibe-tana es su líder, el XIV Dalai-Lama.

Los monasterios

El segundo elemento notable dela imagen del Tíbet son los mo-nasterios, los guardianes de to-dos los misteriosos saberes queresultan apetecibles y deseables,que encierran una espiritualidadsuperior y que abrigan a los maes-tros reencarnados. Esos lugaresson, además, el objeto directode las persecuciones del gobier-no chino y la prueba de la fuerzaactual y de la pervivencia a futu-ro de la religión tibetana.

Ante los ojos de Occidente elhecho de que sigan existiendomonasterios, de que una granmasa de tibetanos entren enellos es una prueba de la vitali-dad del budismo y de la sinceri-dad y potencia de las creenciasde este pueblo.

Las más contundentes señalesde la brutalidad de la represiónchina se ven en el ataque a losmonasterios, en el asesinato yen la persecución de los mon-jes (indefensos). Lo que pareceser signo de renacimiento y defortalecimiento de la cultura esla reapertura de algunas de es-tas instituciones, el retorno deantiguos monjes y el recluta-miento de nuevos.

Se parte del supuesto de que laentrada a los monasterios fuesiempre libre y que el gran nú-mero de monjes (en proporcióncon la totalidad de la población)eran la expresión de la voluntadunánime y generosa de un pue-blo creyente.

¿Qué se oculta dentro de estaimagen? Lo que se deja de ladoes que si los chinos centran sucontrol y sus persecuciones enlos monasterios, es porqueellos centralizaban el poderpolítico, económico y social.Son, por lo tanto, los monjes,los primeros y principales sos-pechosos de sedición, y sonellos quienes podrían tenermayores intereses en recupe-rar la posición de la que fueron

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.183

ADRIANA SERRANO184

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

expulsados por el Ejército Po-pular de Liberación. En el Tíbettradicional el segundo hijo va-rón debía entrar, por obligación,en el monasterio a la edad deocho años, aproximadamente.Los monasterios fueron loscentros de poder y los propie-tarios directos de la mayor par-te de los bienes del territorio.

Pero eso no es lo que Occidentequiere mirar e incluso cuando sele muestra, adjudica tales hechosa la bondad de los sacerdotes quetomaban bajo su protección yque organizaban el funcionamien-to de un Estado, en el cual eranlos únicos capaces de conducirla administración (lo cual, por de-más, es probablemente cierto).

Los monasterios son el segun-do aspecto que se destaca enla imagen occidental del budis-mo tibetano.

Un jerarca, sólidas institucionesreligiosas, portadores y guardia-nes de una fe. Esta fe mantienela unidad cultural de un puebloy le otorga la fuerza para ven-cer la adversidad. Ése es el quereconocemos como el espíritudel Tíbet: su religión.

Tíbet, una sabiduría-la concienciaprimordial

Tíbet se nos presenta como te-rritorio, como pueblo y como re-ligión. Eso ya nos muestra partede la imagen que viene a la men-te al decir esta palabra, pero to-davía no dice el todo, no agota larepresentación. Tenemos ya elcuerpo del objeto, su palabra ysu espíritu. Quiero entrar ahoraen aquello que dirige su espíritu,en el tipo de saber que lo condu-ce, en su conciencia primordial.

El budismo parece presentar untipo de creencia peculiar quepuede mantenerse junto a otras,ofrece ciertas actividades o ritua-les para no iniciados, retoma as-pectos del individuo dejados delado por otras religiones, da sa-bios consejos para la vida coti-diana y promete el codiciado “en-cuentro consigo mismo”. En fin,atrae las miradas de Occidente,21

que lo considera, no sólo comouna religión, sino como un siste-ma de pensamiento, como unasabiduría. ¿Qué percibimos deesta sabiduría tibetana?

21 Para juzgar la amplitud del impacto del budismo en Occidente véase, porejemplo, la guía: Ronce, Philippe, Guide des centres bouddhistes en France,París, Noêsis, 1998. Este texto presenta los centros budistas de Francia, segúnlas diferentes regiones, y describe cada uno de los más importantes, presenta asus maestros espirituales, etc.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.184

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 185

Milenaria

El primer adjetivo que viene a ca-lificar este tipo de saber es la pa-labra milenario: que ha permane-cido a lo largo de la historia através de decenas, de centenas,de miles de años. Antiguo es algoque ya pasó y dejó de ser: la cul-tura griega es antigua, porque vi-vió una época de apogeo y lue-go desapareció (dejó grandesrastros, es cierto, pero desapa-reció). Milenario, en cambio esalgo que fue por un tiempo enor-me y que continúa siendo, queconserva su fuerza y su sentido,que es ‘lo mismo’, que fue y quepermanece a través de los cam-bios. ¿Por qué resulta importanteesta afirmación? ¿Qué de valiosotiene un pensamiento milenario?

Aparte de la demostración deque el pensamiento del Tíbet re-presente en verdad o no un pen-samiento de tal tipo, lo que tie-ne de significativo el adjetivomilenario es el hecho de que seopone a nuevo. Nuevo quieredecir también que viene de uncambio, que transita, que es pe-recedero.

En Occidente vivimos bajo el sig-no de la novedad y las teorías detodo tipo corren con suerte silogran sostenerse más allá dediez años. Cada escrito preten-de superar a su antecesor y unacarrera sin término se impone enla búsqueda del saber. Un cientí-fico con diez años de desco-

nexión del entorno académicopuede considerarse absolutamen-te perdido. Su saber se queda enel mundo clásico y el tiempo quele exigiría alcanzar a sus colegaslo dejaría de nuevo en la retaguar-dia de su medio de acción. Mile-nario representa, por oposición,un tipo de saber que permanecey que, por lo mismo, cabe razo-nablemente esperar que se man-tenga aún por largo tiempo. Unsaber que no se pierde en la bru-ma del tiempo y en la ambiciónde lo nuevo y lo cambiante.

Pero, además, milenario hace pen-sar en verdadero, en irrefutable:si las construcciones de pensa-miento tratan de rebatirse lasunas a las otras y este pensa-miento sigue ejerciendo su po-der, eso significa o, cuando me-nos, hace pensar que no se debeal hecho de que estuviera fuerade la mira de los ataques (lo queresultaría difícilmente imaginable),sino de que ha vencido una yotra vez, afirmándose y confir-mándose. Milenario no quieredecir muerto, sino vivo y reinan-te desde hace milenios. Victorio-so desde siempre. Por supues-to, no en todos sus aspectos.No hay cosmología que resistaal ácido destructivo de la cien-cia física ni hay estudio sobrefenómenos perceptibles y men-surables que no haya sido bom-bardeado y destruido por lascifras, las estadísticas y las medi-das. El concepto abstracto hareducido al orden a la materia y

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.185

ADRIANA SERRANO186

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

nada de cuanto encierra puedesubstraerse a su veredicto.

El pensamiento milenario se sos-tiene en el terreno de lo no men-surable, en el escurridizo territo-rio de la energía, del ‘espíritu’, delas fuerzas; así como en la ética,en el ‘saber vivir’. Éste es conjusteza el terreno apropiado parapensar el budismo tibetano: seocupa de la conducción del es-píritu en la ‘vía’ de la felicidad. Éstaes expresamente su tarea.

A pesar de todos los intentosanalíticos, aún para la ciencia,22 lafuerza que constituye la vida, loque algunos pueblos llamaron elánima o el espíritu, continúa sien-do un misterio. Entonces, si lavida se nos presenta, pese a to-dos los estudios, como misterio,con mayor razón cuando se tra-ta de la vida humana, de la con-ciencia, del pensamiento. Algoabsolutamente inasible reside eneste problema, el cual permitepensar y repensar, hacer hipóte-sis, preguntar, suponer, intuir, afir-mar, negar. Permite incluso per-manecer, durar. Y esta duraciónparece revelar una esperanza.

Tíbet es lo ajeno, lo otro. Lo nues-tro es la especialización y el aná-lisis, la materia, los resultadosconcretos. Lo nuestro es lo tan-gible y, por lo mismo, lo finito y lo

perecedero. Ése es nuestro te-rritorio. El Tíbet se nos aparececomo lo milenario, lo infinito, lopermanente. El Tíbet nos habla delo intangible, lo indemostrable.

Éste es el mundo del que seocupa un pensamiento que pue-da ser llamado milenario, y es laprimera característica desde lacual se nos muestra la sabidu-ría tibetana.

Esotérica

Aristóteles llamaba exotéricos alos textos o discursos que po-dían darse a conocer fuera de laescuela y que podían ser com-prendidos por no importa quéindividuo. A ellos se oponían lostextos llamados esotéricos, queeran escritos o discursos quesólo podían ser comprendidospor los iniciados de la escuela yque, por lo mismo, no deberíantraspasar sus límites físicos.

De allí nos viene un término,entre moda y tabú, dentro delcual podemos situar buena par-te de la imagen que Occidentese hace sobre el pensamientotibetano. De hecho, en múltipleslibrerías de diferentes partes delmundo, los escritos sobre budis-mo tibetano se encuentran enla sección de libros esotéricos.

22 Esta afirmación es decididamente occidental. Supone que la vida es un com-puesto del cual no se conoce su esencia y funcionamiento, pero ‘cree’ que mástarde o más temprano será descubierto, comprendido y dominado.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.186

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

MANDALA: LA MIRADA DE UNA MIRADA 187

Y si bien los escritos budistas es-trictamente religiosos o las en-trevistas con el Dalai-Lama sehallan allí por inadvertencia o porfalta de conocimiento de losencargados de la clasificación,otra parte, los relacionados conlas técnicas de meditación, concreencias sobre la medicina delos chacras o con la reencarna-ción, se encuentra en tal seccióna justo título. Tales temas re-quieren cierta ‘iniciación’, fuerade la cual permanecen comoasuntos oscuros, herméticos.

El saber que el Tíbet representaes para iniciados, esto es, nocualquier sujeto accede a sucabal comprensión, porque éstadepende de una experiencia fun-damental e intransferible del in-dividuo, de una ‘iniciación’, queconsiste en una conexión condimensiones trascendentes ouna percepción individual nocomunicable del espíritu o delmundo de lo espiritual.

Occidente se encuentra anteeste tema en una curiosa situa-ción. Su mundo es la cienciapositiva, la fórmula exacta, lamedida y la norma. Su métodode conocimiento exige que lasexperiencias que lo verificanpuedan ser llevadas a cabo porno importa qué individuo para

acceder a los mismos resulta-dos.23 Por lo mismo se haya fue-ra de su entorno habitual cuan-do quiere ocuparse de temasque no pueden probarse. Con-secuencia de tal incomodidad esla actitud defensiva o agresivade algunos científicos ante te-mas como el espíritu, la reencar-nación o las curaciones dechamanes o de brujos. En múlti-ples casos se niega la existen-cia del fenómeno, se lo presen-ta como curiosa excepción a laregla (que debe obedecer a unaregla “aún no descubierta”) o selo asimila a otro concepto pro-veniente de alguna rama de laciencia. Esta última postura re-sulta sumamente interesante,porque con una mirada respe-tuosa y llena de asombro el cien-tífico descubre que este pensa-miento milenario ‘coincide’ conlas descripciones o las pregun-tas que él se venía planteando.De tal modo, al mostrar de quémanera este saber abre caminosa su disciplina, reduce el objetoa conocido y lo encierra dentrode una rama precisa del saber.

Pero, al mismo tiempo, los vacíosde la ciencia dejan al descubier-to dos objetos atrayentes: loque está por descubrir y lo quese puede creer. El primero traeconsigo el desafío de develar los

23 Esto, con respecto al discurso que se sostiene. La práctica de la ciencia reprodu-ce rasgos religiosos y pide ciclos de iniciación. En la ciencia occidental esta inicia-ción pasa por la adquisición de un determinado tipo de lenguaje, por el dominiode ciertos procedimientos, por el cumplimiento de ciertas pruebas rituales.

6. Mandala.p65 04/09/05, 08:23 p.m.187

ADRIANA SERRANO188

Desafíos, Bogotá (Colombia), (7): 158-195, semestre II de 2002

más profundos secretos, de ac-ceder a lo aún ignorado. El se-gundo libera la posibilidad deuna aceptación no demostraday parte de la idea de que aque-llo que no se puede probar tam-poco se puede refutar. Nos esdado, por lo mismo, creer. Encuanto no se demuestre que noes posible curar por medio de lameditación o de técnicas respi-ratorias, en cuanto no se expli-que por qué sería imposible lapermanencia de una cierta uni-dad de energía después de lamuerte, en cuanto no se prue-be que no existen canales deenergía que recorren el cuerpoy que los fluidos que en él seencuentran pueden ser influidosy controlados por centros de re-cepción y de transmisión deenergía (los chacras), en cuantoéstas y otras afirmaciones nosean total y completamente anu-ladas por una demostración ló-gica y una demostración empíri-ca, es relativamente razonablecreer que ellas sean posibles.

Y aquí empieza la carrera en la bús-queda de la armonía (la paz) en-tre cuerpo y alma, de técnicas derespiración y de relajación, de sis-temas de nutrición que limpian elorganismo, de ejercicios de me-ditación que mejoran la autoesti-ma, de reglas de comportamien-to que facilitan las relacionessociales, de métodos de acciónque evitan la pérdida de energíay facilitan el éxito, etc. Todos losvacíos de la ciencia pueden sercompletados libremente con es-

tos saberes ‘milenarios’ (que lehan dado resultado a muchaspersonas durante miles de años¡Tal vez!); con estos retazos detradición que dan la regla deaquello que carece de regla yque proponen una respuestapara lo que no puede, hasta elmomento, recibir una respuestade otra naturaleza.