L’amour de l’art en France est toujours aussi fécond : La Maison d’Editions Verve et la...

-

Upload

northumbria -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of L’amour de l’art en France est toujours aussi fécond : La Maison d’Editions Verve et la...

French Cultural Studies2014, Vol. 25(2) 121 –139

© The Author(s) 2014Reprints and permissions:

sagepub.co.uk/journalsPermissions.navDOI: 10.1177/0957155814520916

frc.sagepub.com

French Cultural Studies

L’amour de l’art en France est toujours aussi fécond : La Maison d’Éditions Verve et la reproduction de manuscrits à peintures conservés dans les Bibliothèques de France pendant les années noires (1939–1944)

Chara KolokythaNorthumbria University

AbstractCette étude vise à l’examen de l’édition artistique en France pendant la Seconde Guerre Mondiale à travers l’exemple de la Maison d’Éditions Verve. Spécifiquement, l’article présente les conditions sous lesquelles un nombre considérable d’enluminures médiévales françaises ont été reproduites dans les pages de la revue Verve entre les années 1939 et 1944, afin de questionner le rôle qu’a joué l’art médiéval pendant l’occupation en termes idéologiques, symboliques et formalistes. A la suite de deux expositions de la Bibliothèque Nationale, « Les plus beaux manuscrits français du VIIIe au XVIe siècle » de 1937 et « Arts de l’Iran » de 1938, la maison Verve en collaboration avec l’Imprimerie Draeger Frères ont achevé de mener à bien la reproduction fidele, pour la première fois dans l’histoire de l’édition en France, des chefs-d’œuvre des manuscrits médiévaux préparant le terrain pour la publication d’une série de luxueux livres d’artistes modernes illustrés par les plus célèbres artistes du vingtième siècle.

Keywordsart publishing, Jean Fouquet, France, illuminated manuscripts, medieval art, Occupation, Tériade, twentieth century, Verve, World War II

Les miniatures des manuscrits sont les véritables galeries de tableaux des bibliophiles modernes … On ne peut bien regarder une miniature que lorsqu’elle est détachée : quel profit le

public éclairé tirerait-il des quarante Fouquet de Chantilly, s’ils étaient encore emprisonnés dans le Livre d’Heures d’Étienne Chevalier ? (Ricci, 1913 : 3)

Corresponding author:Chara Kolokytha, School of Arts and Social Sciences, Squires Building, Northumbria University, Newcastle upon Tyne NE1 8ST, UK. Email: [email protected]

520916 FRC0010.1177/0957155814520916French Cultural StudiesKolokytharesearch-article2014

122 French Cultural Studies 25(2)

Peu avant la guerre de 1914, l’on constate un intérêt croissant au sauvetage de l’héritage culturel. Parmi les solutions réalisables pour atteindre cet objectif, la reproduction photomécanique des chefs-d’œuvre fut un choix opportun et optimal tant pendant la première décennie du siècle qu’après la Grande Guerre. En France, cet intérêt a mobilisé l’action institutionnelle notamment à travers la fondation de la Société de reproductions de manuscrits à peintures le 1er janvier 1911, qui compte 250 membres actifs pendant la première année de sa formation. La Société a eu pour mis-sion d’assurer,

par des procédés photomécaniques appropriés, la reproduction des plus beaux et des plus importants manuscrits anciens existant en France et à l’étranger … de mettre à la portée des travailleurs de tous les pays les chefs-d’œuvre des calligraphes et des miniaturistes, dispersés dans toutes les bibliothèques du monde et dans les collections particulières ; de sauver d’un désastre … les modèles de l’art ancien ; de préserver, tout en les faisant connaître … les plus précieux manuscrits de nos dépôts publics. (Statuts de Société, 1911 : 3)

Le progrès technique des procédés mécaniques de reproduction, d’une guerre à l’autre, et l’activité individuelle des éditeurs spécialisés ont avancé en effet les efforts de cette Société pendant la première moitié du siècle. L’on observe, pourtant, que les efforts les plus remarquables de repro-duire ces manuscrits se réalisent méthodiquement sous la crainte d’une nouvelle guerre, c'est-à-dire pendant la première décennie du siècle et puis pendant les années trente.1 En 1937, la Maison d’Éditions Verve semble apporter sa pierre à ces efforts encore bien que sa mission artistique et son véritable rôle historique divergent foncièrement. Ce papier vise à l’examen de l’activité de la Maison Verve pendant la Seconde Guerre Mondiale afin de mettre en lumière ses objectifs artis-tiques et la valeur historique de ses réalisations de guerre.

La Maison d’Éditions Verve a été fondée par le critique d’art et éditeur grec, Tériade, avec le financement de David Smart (1937–9), directeur de la corporation nord-américaine Esquire-Coronet Inc. Verve a acquis une solide réputation internationale, au cours des 36 ans d’activité, tout en poursuivant des résultats de haute qualité pour la reproduction en couleurs des œuvres d’art à travers la publication de la revue artistique et littéraire Verve (1937–60) et la série de 27 livres de peintres (1943–75) illustrés par l’élite des artistes contemporains (Cf. Rabinow, 1995 ; Szymusiak, 2002). Bien que Verve fût une revue qu’embrassait l’art moderne et contemporain, ses six premiers numéros (1937–9) contiennent des reproductions en héliogravure en couleurs des chefs-d’œuvre français et européens et des manuscrits médiévaux provenant de la collection de la Bibliothèque Nationale de France. De même que les recueils richement illustrés d’Albert Skira, publiés à partir de 1934 sous le titre Les Trésors de la peinture française, et la tradition moderniste française du livre illustré, mise au point par Ambroise Vollard, Verve a réussi la mise en œuvre de la fidèle reproduction en couleurs tout au long de son existence. Ses efforts les plus méritoires de publier des reproductions de haute qualité voient le jour au cours de la Seconde Guerre Mondiale avec la reproduction d’enluminures médiévales, en couleurs et dorées, élaborées par Jean Fouquet, Jean Colombe, Jean Bourdichon et les Frères Limbourg, dont les œuvres ont été présentées au Palais National des Arts en 1937, au cours de deux expositions : « Les Chefs-d’œuvres de l’art français » au Palais du Tokyo et « Les plus beaux manuscrits français du VIIIe au XVIe siècle » à la Bibliothèque Nationale. Ces expositions ont été organisées en parallèle avec la plus imposante manifestation du rayonnement culturel de la France pendant les années trente, « L’Exposition Internationale des arts et techniques dans la vie moderne ».

La reproduction de ces manuscrits, chefs d’œuvre de l’art français sous forme de livres de prière, dont la manufacture se limitait aux commandes royales pour la cour de France, s’accordait avec la devise socialiste « l’art des masses » (Kolokytha, 2013), emblématique de l’esprit du Front

Kolokytha 123

Populaire à la fin des années trente, tandis que sous le Régime de Vichy, au seuil des années quar-ante, leur contenu avançait l’agenda nationaliste-traditionaliste de Pétain. Le paradoxe qui « s’avère saisissant », selon Pascal Balmand (1988 : 136), c’est « le maintien d’une certaine conti-nuité des politiques culturelles en particulier par rapport à l’époque honnie du Front Populaire » vu que « entre le Front populaire et Vichy, quand bien même les valeurs divergent radicalement, l’on constate un même volontarisme, un même encouragement à la vulgarisation » de façon que « Jean Borotra2 ne faisant que prolonger l’œuvre de Jean Zay ». Même si l’activité éditoriale de Tériade démontre une volonté de compromis avec la politique culturelle du Front Populaire et celle de Pétain, l’on constate un refus de s’incliner à la vulgarisation de l’art et la culture. La qualité des reproductions et le contenu de Verve déterminent, en effet, son caractère élitiste depuis les premi-ères années de sa parution. En observant les premiers numéros de la revue, c’est bien évident que la ligne éditoriale qu’elle adopte porte l’influencé d’André Malraux qui fut, en quelque sorte, le port parole de la politique culturelle du Front Populaire pendant les années trente (cf. Malraux, 1936 : 1–9). D’évidence même, la politique éditoriale de Verve reste essentiellement la même pen-dant presque toute la période de sa parution. Il s’agit d’une politique de compromis avec les « classes dirigeantes » tant au domaine artistique qu’au domaine politique.

Sans égard à la politique culturelle de Vichy (Valland, 1961) et la francophilie – selon Dorléac (1993) – du vainqueur, les réalisations de la Maison Verve pendant la guerre s’inscrivent, d’autre part, dans la tradition française du livre enluminé médiéval, le précurseur du livre d’artiste mod-erne qui a fleuri en France au siècle passé, alors que Tériade est parvenu à situer sa production éditoriale par rapport au métier traditionnel du livre illustré. Sur le plan idéologique, il semble qu’en cette période cruciale les limites sont fragiles, et souvent illusoires, entre le compromis et le collaborationnisme de façon que les points de convergence sont nombreux. À travers l’examen de l’activité de cette maison pendant l’occupation, l’on verra que c’est plutôt sa position de neutralité, son contenu patriotique et sa contribution «au relèvement française, à l’autorité spirituelle de la France, à son rayonnement intellectuel », (Holman, 1987 : 242–3) qui ont assuré sa subsistance.

À la veille de la guerre

L’invasion allemande de la Pologne, en septembre 1939, fut le coup d’envoi de la seconde guerre mondiale qui a réveillé la mémoire de 1914. Durant l’hiver 1939, le double numéro de Verve (nos. 5–6), sous le thème « La Figure humaine », fut en cours de préparation quand Tériade a reçu une lettre de Pierre Reverdy, dans laquelle le poète exprime son pessimisme face à la situation actuelle :

Je continue à penser et même à écrire quelque chose dans le sens dont nous étions convenus. Hélas, les événements sont arrivés – Impossible de penser à autre chose. La guerre que je crois inévitable rend pour moi toute autre préoccupation vaine, injuste et d’ailleurs impossible … si vous n’avez rien de mieux pour remplir les deux pages que vous me réservez je vous donnerai les notes diverses que je choisirai parmi celles qui devront peut être un jour former ce livre posthume que j’intitule à l’avance le livre de mon bord. Mais si vous avez mieux ne m’attendez pas. Je pense d’ailleurs que la guerre viendra dans peu de temps rendant tous les témoignes tentatives (puis probablement héroïques) absolument vains. Triste humanité. (Reverdy, 1939)

En 1939, la revue Verve avait déjà publié quatre numéros avec le financement des éditeurs nord-américains, rejoignant ses préoccupations patriotiques associées au « rayonnement culturel de la France dans le monde » et à la politique culturelle du Front Populaire. À l’apogée même de la crise politique internationale, la revue a maintenu une position de neutralité. Elle n’a pas manqué pourtant de publier quelques commentaires contre le fascisme qui font référence à la guerre civile

124 French Cultural Studies 25(2)

en Espagne (José Bergamin, John dos Passos, Ernest Hemingway), les remarques antistaliniennes d’André Gide après la parution de Retour de l’URSS (1936), et les premiers extraits de Psychologie de l’Art d’André Malraux. La peinture fut pourtant la préoccupation principale de Verve de pair avec la reproduction fidele et l’impression de haute qualité. Chaque numéro comporte, outre de nombreuses reproductions, des lithographies originales et des couvertures illustrées par Matisse, Braque, Bonnard et Rouault. Parmi les pages de Verve on trouve des lithographies de Masson et Léger ainsi que des œuvres de certains artistes étrangers, tels que Rattner, Borès, Kandinsky et Klee. Le troisième numéro de 1938, sous le thème « Orient », rend hommage à la richesse cul-turelle de la France en publiant à l’occasion de l’exposition « Arts de l’Iran » des miniatures de la collection de la Bibliothèque Nationale, des photographies et des textes liés aux traditions orien-tales, aussi bien que des œuvres d’art contemporain. La Bibliothèque Nationale disposait d’une grande collection d’enluminures orientales et occidentales. À travers ces collections, la France a pris appui sur ce patrimoine afin de projeter son rayonnement culturel et montrer sa suprématie en cette période de crise.

La collaboration avec la Bibliothèque Nationale commence en 1937 avec la reproduction de miniatures médiévales dans les pages des six premiers numéros de Verve. Entre 1937 et 1940, la revue avait déjà reproduit, à la suite des expositions « Enluminures Français » de 1937 et « Arts de l’Iran » de 1938, un grand nombre de miniatures utilisant « le procédé de l’héliogravure rotative en couleurs de Draeger ». En 1940, la Bibliothèque Nationale a publié un catalogue de Trois Cents Chefs-d’œuvre en fac-similé (1940). Dans l’avant-propos, Julien Cain, l’administrateur général, qui a été remplacé après la défaite par le collaborationniste Bernard Faÿ (Poulain, 2008), note :

Lorsque dans les derniers jours du mois d’août 1939 il nous fallut préserver des menaces d’une barbarie nouvelle les richesses de la Bibliothèque nationale, nous n’ignorions point que pendant de longs mois celles-ci seraient éloignées de la vue du public et des érudits. De fragiles chefs-d’œuvre … sont maintenant à l’abri, loin de Paris. Tout a été prévu pour leur sauvegarde … En attendant qu’ils reprennent leur place à la Bibliothèque nationale, il nous a paru, après six mois de guerre, qu’il convenait de les évoquer. Il se trouve qu’un grand nombre d’entre eux ont été l’objet de reproductions, les unes isolées, d’autres groupées dans des publications méthodiquement conçues.

Émile A. van Moe du département des manuscrits, discute dans la suite des procédés de reproduc-tion, en faisant mention de la revue Verve et de la maison Draeger Frères qui « ont servi à constituer le noyau d’une collection de reproductions propre à la Bibliothèque ».

Avant le début de la Bataille de France, deux numéros de Verve sont parus en Europe et aux États-Unis. Le septième numéro de 1940 (40 pages / 36 × 26,7 × 0,9 cm / 120 frs) reproduit des miniatures en couleurs et dorées du calendrier du manuscrit « Les Très Riches Heures du Duc de Berry ». Les travaux ont commencé en juillet 1939. D’après ce que nous lisons dans l’introduction du volume, c’est grâce à Henri Malo, conservateur du Musée Condé à Chantilly, que le lent travail de reproduction s’est poursuivi au cours des premiers mois de la guerre. Le résultat obtenu pourrait bien marquer une date dans l’histoire de la reproduction en couleurs. En avril 1940, Tériade a reçu une lettre par le comte Alexandre de Laborde (1853–1944), membre de l’Institut et secrétaire–trésorier de la Société française de reproduction de manuscrits à peintures, dans laquelle il a fait attention à la qualité des reproductions :

J’ai reçu ce matin le calendrier des Très Riches Heures du duc de Berry que je tiens à examiner dans tous ses détails … Vous avez fait faire à la reproduction des couleurs médiévales un progrès d’une valeur admirable et je doute qu’on puisse aller plus loin dans cette harmonie des couleurs et surtout des nuances. (Laborde, 1940)

Kolokytha 125

C’est la première fois, selon l’introduction, que le calendrier du manuscrit « Les Très Riches Heures du Duc de Berry » appartient au public dans son intégralité et dans les dimensions exactes des peintures originales. De plus, il n’y existe aucun document qui décrit assez précisé-ment la vie de la France médiévale, tout en témoignant l’élégance et la vigueur de la France du passé.3

En cette période de crise nationale, le contenu de Verve fut émouvant en présentant le passé glorieux de la France, en temps de paix, avec les couleurs les plus vives et les plus lumineuses (Camille, 1990 : 88). Le huitième numéro de la revue (76 pages / 36,3 × 26,7 × 1 cm) a été publié le 1er juin 1940, peu après l’invasion allemande de la France et des Pays-Bas, et avant la défaite et le début de l’occupation allemande. La préparation de ce numéro spécial sur « La

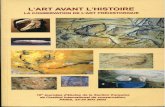

Image 1. Les Très Riches Heures du Duc de Berry, Verve 2, no. 7 (1940).

126 French Cultural Studies 25(2)

Nature de la France » a commencé en juillet 1939 et il a été imprimé en même temps que le septième numéro. Ce dernier a été diffusé en France et à l’étranger en avril 19404 tandis que le huitième numéro est paru en Amérique en mai 1940 et puis en France à environ un mois plus tard (Art Digest, 1940). Le thème (« La Nature de la France ») est émouvant.5 Les images et les textes qui font partie de ce numéro évoquent des valeurs classiques qui s’opposent au boule-versement politique et moral contemporain. L’on observe tout d’abord dans la couverture du volume les sentiments pessimistes d’Henri Matisse, l’un des plus optimistes peintres français du siècle. Il s’agit d’une composition, portant la date août 1939, intitulée La Symphonie chro-matique, élaborée en 27 couleurs sur fond noir. Dans le frontispice, Matisse, « la veille de la guerre », comme il est nommé dans l’introduction, présente la personnification de la France, vêtue de rouge sur un fond jaune brillant, assise triomphalement sur un trône d’or, évoquant par

Image 2. Les Très Riches Heures du Duc de Berry : Images de la vie de Jésus, Verve 3, no. 10 (1943).

Kolokytha 127

sa splendeur la grandeur nationale à travers l’emblème de la République française, l’image de Marianne.

Les deux pages du sommaire portent l’ornement de machines de guerre à usage maritime et ter-restre, reproduits d’après un manuscrit du XVème siècle de la Bibliothèque Nationale, qui reflètent l’atmosphère militante de l’époque. La France s’occupe une place dominante dans le contenu du numéro : dans « Un Coin de France » de Paul Claudel, « Le Visage de la France » de Georges Rouault, dans le sombre « Il fut un temps où il était permis de penser aux paysages de la France » de Jean Giraudoux, directeur des monuments historiques (1940–41), ou même dans « La Nature de la France » d’Adrienne Monnier.

La première fois que je vis à Chantilly les miniatures de Fouquet et des frères Limbourg, mon ravissement fut tel que mes yeux se remplirent de larmes. Devant Les Heures d’Étienne Chevalier, je croyais entendre les rouges et les bleus et le blanc céleste chanter à pleine voix la vie et ses raisons. Devant Les très riches Heures du duc de Berry, il me semblait apercevoir, à travers une émeraude magique, la nature même de la France … notre terre et ses gens vêtus de couleurs franches … un ciel qui nous rassure … nos bêtes près de nous … des jours d’espérance et finement tissus. (Monnier, 1940, n.p.)

Le ton des textes est particulièrement émouvant. « Le pauvre hère que je suis n’a pas la prétention d’être Européen, ni citoyen de l’Univers », écrit Rouault dans les pages qu’accompagnent ses som-bres illustrations de Jean d’Arc et de Versailles. Le coq vigilant de Joan Miró, d’autre part, fut une version iconographique moderne du Coq gaulois, un symbole chrétien, l’emblème officiel de la France pendant la Seconde République qui ravive sous la Troisième République et pendant la Première Guerre Mondiale afin de s’opposer à l’héraldique allemande de l’aigle impérial (Reichsadler). À la différence du symbole de Marianne, le coq gaulois fut en effet l’emblème de la Nation française, ce qui reflète son histoire, sa terre et sa culture, tout ce que l’huitième numéro de Verve s’engage à mettre en avant. Le patriotisme est diffus dans tous les numéros réalisés pendant ces années de guerre, qui font constamment appel à la brillance du passé, tant avec les miniatures françaises qu’avec les comparaisons entre les anciens et les modernes.

C’est bien évident que ce numéro de Verve vise à glorifier la Nation française. Son contenu se propose plutôt d’acclamer que de suggérer la réussite victorieuse de la Bataille de France. Quant aux contributions, une brève évaluation est peut être suffisante pour démontrer qu’elles portent sur les notions de stabilité et de continuité. C’est le cas d’André Derain, tout d’abord, dont les dessins, publiés à côté des miniatures du Calendrier de Charles d’Angoulême, dominent dans les pages du volume. En tenant compte de l’esthétique de Tériade, c’est nettement une référence aux valeurs classiques de la peinture française, aux liens étroits entre le modernisme et la tradition. Le cas de Pierre Bonnard, l’artiste « le plus typiquement français d’aujourd’hui » (Art Digest, 1940) est égale-ment très intéressant. Il présent dans les pages de Verve son brillant Soleil couchant, qui ne vise qu’à indiquer la victoire de France. C’est impossible d’ignorer l’effort de ce volume d’exalter la Nation à travers les œuvres des modernes, ses références aux valeurs classiques de l’art moderne, à la con-stance de la peinture française, à tout ce qu’indique l’évolution des formes picturales et des change-ments minimes de ses qualités intimes. Dans le commentaire publié la même année en Amérique, la France fut décrit par le critique d’art américain, Jérôme Mellquist, comme un pays où l’art ne meurt jamais (Mellquist, 1940 : 480), tout en témoignant à travers ce numéro de Verve le rôle que ce pays jouait depuis longtemps dans la scène artistique internationale.6

La chute de Paris

La chute de Paris, en juin 1940, fait écho dans le monde entier. La scène artistique à Paris, selon Dorléac (1993 : 50), « conserva peu ou prou son allure habituelle : hétéroclite, figurative,

128 French Cultural Studies 25(2)

traditionaliste dans l’ensemble, se permettant pourtant de nombreux emprunts (pacifiés) à la modernité de cet art décadent condamné en Allemagne. » À la réserve des artistes juifs qui ont quitté Paris, et la fuite des étrangers, plusieurs peintres français se sont installés en zone libre con-tinuant leur travail. De fait, il semble que Pétain, en dépit de sa préférence pour l’académisme, n’intervenait pas à la production artistique contemporaine, comme on pouvait s’y attendre, puisque les directions principales de l’art de cette période s’accordaient avec ses visions nationalistes. La renaissance de la couleur afin d’exalter les sentiments patriotiques a prospéré sous l’égide de Vichy. Cela a contribué à l’avancement de la peinture fauviste (« Les Fauves, peinture de 1903 à 1908 », Galerie de France, 1942). Peintres tels que Matisse, Bonnard, Vlaminck, de Segonzac, Derain, ont formé une élite artistique capable de servir l’agenda nationaliste-traditionaliste de Pétain. Rappelons, d’après Dorléac (1993 : 51), que les autorités d’occupation « comptaient sur la sagesse des Français pour épurer eux-mêmes un milieu soumis aux nouvelles lois – comme la société entière – aux lois françaises. »

L’exposition « Vingt jeunes peintres de tradition Française » de 1941, à la galerie Braun (Paris), « an arrière-garde effort, » selon Adamson (2009 : 39), « aiming to return painting to its truth path without collapsing into reaction or restoration » portait des attributs modernistes dont le mérite révolutionnaire se fut modéré par le terme ‘tradition’ du titre. Par ailleurs, cet effort se rapprochait, dans un certain sens, de la politique de Pétain vu que « là ou Vichy fut le plus révolutionnaire », pour paraphraser Pascal Ory (1990 : 230), « c’est dans ce qu’il eut de réactionnaire. » De même que Verve donc, ces vingt jeunes peintres de tradition (Édouard Pignon, Alfred Manessier, Jean Bazaine, André Beaudin, Charles Lapicque, Charles Walch et alii) exaltent à travers leurs œuvres la tradition française en se tournant vers la couleur et l’art des auteurs du moyen âge, tel que Fouquet, pour n’en nommer qu’un. Leurs œuvres, malgré leur qualité abstraite, portent souvent des éléments essentiellement français en ce qui concerne le sujet, la palette tricolore (bleu–blanc–rouge) et la composition qui ressemble aux vitraux colorés de cathédrales (voir Lapicque, Sainte Catherine de Fierbois, 1940). Les peintres de tradition française proclament pourtant que leur peinture constitue une forme de résistance intellectuelle de façon que leur art est souvent inscrit dans le concept d’un « retour à l’ordre ». L’on constate pourtant qu’il s’agit plutôt d’un retour au point zéro de l’art français afin de tout refaire à neuf.

Après la défaite, Tériade s’installe à Souillac, Lot, dans le sud-ouest de la France. Ses secré-taires de rédaction, Angèle Lamotte et sa sœur Margueritte Lang, sont restées à Paris, poursuivant les travaux pour la publication de Verve. En mars 1941, Tériade a reçu sa carte temporaire par la Légation Royale de Grèce en France, et puis, en 1942, un document officiel qui lui a permis de rester en zone sud afin de préparer la publication de Verve.7 C’est bien évident qu’afin de rester dans la zone sud, Tériade, qui avait la nationalité grecque, devrait faire demande d’autorisation. Il visite pourtant sur invitation officielle la zone occupée tout au long de ces années. En octobre 1940, Tériade a reçu l’invitation de l’administrateur général de la Bibliothèque Nationale pour visiter Paris « afin de « procéder à la reproduction de documents précieux qui sont demandés à cette administration ».8 Une seconde lettre a été envoyée par le conservateur en chef de la Bibliothèque Mazarine, Jacques Renoult, en 1942. On apprend, ainsi, qu’il reste en contact avec les administra-teurs des bibliothèques françaises au cours des premières années de l’occupation, ce qui explique l’activité et même la production de la Maison Verve pendant la guerre. Quant à la fourniture du papier pour l’impression, c’est la collaboration de Verve avec l’Imprimerie Draeger qui a donné de l’aisance à ses entreprises, tandis que ce n’est pas à négliger le fait que les premiers numéros de la revue, publiés avec le financement américain, ont été imprimés à plus de 20.000 exemplaires. En effet, le stock de papier de la Maison Verve fut probablement suffisant pour justifier la publication de la revue pendant au moins les premières années de la guerre.

En décembre 1940, Tériade a reçu une lettre du galeriste et collectionneur d’art français, Louis Carré (1897–1977), qui mentionne que le « numéro de Verve consacré à Chantilly avait été

Kolokytha 129

couronné par l’Institut » et que Tériade était le lauréat du Prix Bernier. « Les éditeurs de Paris », il ajoute, « n’ont pas bien de se plaindre » (Carré, 1940a). Dans une seconde lettre, Carré décrit les conditions de production artistique en France et les activités des artistes, galeristes, collectionneurs et éditeurs d’art contemporains :

J’ai parlé un après midi avec Bonnard. Celui-ci prend la manie de Rouault : il repeint éternellement les mêmes choses. Bonnard m’a dit que le tableau qui était à votre bureau a été pris par M. Charles Bellet, qui s’occupe au musée d’Albi. Je connais ce Bellet : c’est un veau. J’ai appris que Rouault se trouvait en France (?) Je ne comprends pas votre éloignement de Paris. C’est de la folie ou du luxe. Il y a bien la guerre italo-grecque mais les autorités allem (sic) à Paris l’ignorent, j’en suis sûr. Presque tous les amis sont rentrés, aussi les peintres. Derain, dont Chambourcy a été saccagé, travaille ferme et s’occupe de décors de Gallet. Picasso se montre partant. Les Zervos susurrent qu’ils ont l’autorisation de publier le catalogue de l’œuvre de Picasso … Les peintres sont satisfaits après de grandes craintes. Les galeries sont achalandées. J’ai racheté ma galerie qui s’ouvre mardi prochain « galerie Louis Carré ». Je début par une exposition de Walch. Je ferai aussi des expositions commerciales. Je suis disposé à … exposer Derain, si la chose est possible. Les éditeurs ont compris les possibilités nouvelles et les librairies font beaucoup d’affaires. Le public est avide de nourriture artistique qui l’évade du temps actuel. Voici q(uel)q(ues) adresses en zone libre : Lipchitz, 60 avenue Camille Pujol, Toulouse. Le Corbusier, 110 M. Burnot, à Ozon, par Tournay (Htes Pyrénées). Je ferai vos commissions, je pense revenir en zone libre avant mars … Notice : Les Éditions Hypérion (Pouah !) préparent un livre sur Bonnard. Elles sont installées à Limoges. (Carré, 1940b)

Les travaux des premiers mois de la guerre, selon Carré, ne décrivent pas des conditions de dése-spoir. Christian Zervos publie trois numéros des Cahiers d’art jusqu’en octobre 1940, continuant ses travaux pendant l’occupation comme en révèle le volume 1940–44 publié en 1946 avec la couverture de Picasso. Les journaux Le Figaro et Les Beaux Arts ont été publiés régulièrement pendant les premiers années de l’occupation, tandis que Les Lettres françaises, L’Art français, Art et liberté, Les Étoiles et d’autres papillons, brochures et journaux clandestins (cf. Stone, 1996) ont été imprimés occasionnellement à partir de 1942. Le Journal des débats politiques et littéraires devient un instrument de propagande pétainiste. Le Matin devient collaborationniste en 1940. Le Rouge et le bleu, encore une édition collaborationniste, a été lancé en 1941 publiant 43 numéros jusqu’en 1942. Le pétainiste et germanophile, Jacques Chardonne, codirecteur des Éditions Stock, a exprimé ouvertement ses positions idéologiques et a continué ses travaux pendant l’occupation publiant l’édition luxueuse du roman Pastorale de Geneviève Fauconnier qui est paru en 1942 avec quinze gravures de Dimitris Galanis.

Le Salon d’Automne de novembre 1940 présente au palais de Chaillot une rétrospective de ses « grands anciens » (Renoir, Vuillard, Guillaumin, Pompon, Morizot et alii). Le Salon des Tuileries s’ouvre au Palais de Tokio en juin 1941. Son président, Albert Henraux, révèle son intention de « présenter au public une sélection sévère de la peinture », en ajoutant que « le nombre des exposants invités par le comite, qui se montait autrefois à 1.200, ne dépasse pas, cette année, 300 » (Malo, 1941 : 2). En septembre 1941, Andry-Farcy organise au musée de Grenoble une exposition d’œuvres du peintre néerlandais, Jongkind, l’un des précurseurs de l’impressionnisme, qui a pour but l’exaltation des provinces françaises.

Le Figaro publie la même année le poème de Paul Claudel « Paroles au Maréchal » qui est con-sidéré comme un texte patriotique et qui présent Pétain comme sauveur de la France. Les positions du poète changent essentiellement à partir de 1943. En 1944, il n’hésite pas à publier dans le même journal son « Poème au général de Gaulle » deux ans avant sa réélection à l’Académie Française. Le journal hebdomadaire, Comœdia, publiait des commentaires sur l’histoire du Fauvisme et surtout sur l’œuvre de Matisse, qui a continué à travailler au sud, donnant des entretiens à la radio de Vichy bien qu’il n’ait pas salir sa réputation, comme ce fut le cas avec Derain, Vlaminck, Despiau et d’autres, en participant à la visite officielle de propagande nazie en Allemagne.

130 French Cultural Studies 25(2)

En 1940, le volume Jean Fouquet est paru par les Éditions Hypérion contenant des textes de Klaus Perls, un éditeur juif-allemand, fils du marchand de tableaux Hugo Perls, qui a quitté Paris après le déclenchement de la guerre. Ce livre (269 pages) contient 16 planches qui reproduisent les œuvres du peintre français, Jean Fouquet. Dans un commentaire publié deux ans plus tard, l’architecte français Philippe Lauer (1942 : 270–1) a fait attention à ce livre en commentant les illustrations et la qualité du volume dans une note parue dans le bulletin annuel de la Bibliothèque de l’École des Chartres. Ce qui est important au sujet de ce livre est qu’il témoigne un intérêt crois-sant pour l’art médiéval français pendant la guerre ainsi qu’une importante production de livres illustrés publiés peu après la défaite. On apprend donc que c’était le contenu de ces livres qui assurait leur publication au cours de la guerre.

Les numéros de Verve publiés en 1940 font des rapports patriotiques tandis que le huitième numéro anticipe sur la victoire française. C’était grâce au contenu de ses publications, en effet, que Tériade a trouvé un appui auprès des institutions françaises. En septembre 1940, l’Institut de France lui a décerné un prix sous forme de soutien financier aux projets artistiques (1000 francs) pour la publication du calendrier du manuscrit « Les Très Riches Heures du Duc de Berry ».9 En octobre 1940, Pétain exprime son admiration pour les réalisations de la Maison Verve, tout en félicitant ses entreprises dans une lettre destinée à Lamotte, et donc facilitant la publication et la diffusion de la revue après la signature de l’armistice.

Madame, Le Maréchal pétain apprécie beaucoup votre magnifique revue « Verve » qu’il connait bien. Le chef de l’État me prie de vous dire que cette publication fait le plus grand honneur à l’Art Français et qu’il ne voit que des avantages à en poursuivre la diffusion. (Pétain, 1940)

Il semble donc que la reproduction d’enluminures médiévales dans le contenu de Verve ne s’accordait pas seulement avec la « renaissance de la couleur » de la période de la guerre, mais aussi avec la politique de Pétain – retour à la tradition matérielle, retour à la tradition spirituelle, retour à la province (Ory, 1990 : 230) – vu que leurs auteurs médiévaux (Fouquet, Bourdichon, Limbοurg, Colombe), tout comme les artisans, travaillaient à la main afin de créer ces chefs d’œuvre, traitant des commandes royales au patronage des princes et des rois de la cour de France. Pendant des péri-odes monarchiques, donc, ces peintres ont illustré la gloire de la province française avec les couleurs les plus vives. La reproduction de ces images réveillait, dans un certain sens, la triste mémoire de la province avec tous ses malheurs dans la période immédiate après la Grande Guerre (cf. Golan, 1995), pendant laquelle Pétain fut considéré comme un véritable héros national de la France.

Contraintes et libertés d’action

La production de la Maison Verve a diminué en 1941. C’est en effet la période quand Tériade avait quitté Paris attendant les résultats de sa demande d’autorisation de rester en zone libre. Dans une lettre adressée à Adrienne Monnier, propriétaire de la librairie parisienne « Maison des Amis des Livres », il a exprimé ses craintes, faisant mention de la photographe Gisèle Freud qui a fuit en Argentine avec l’aide de Victoria Occampo.

Nous nous sommes déplacés du centre du monde avec beaucoup de précaution. Gisèle est partie très contente. Elle a du embarquer le 22 … Faut-il encore espérer? Je relis avec émotion votre Nature de la France. Merci. Angèle ira vous voir la semaine prochaine. (Tériade, 1941)

Le novembre de la même année, Tériade a signé un contrat avec l’Imprimerie Draeger Frères qui précise les conditions de reproduction d’enluminures qui ne témoignent en aucun cas des condi-tions de guerre. Leur accord fut le suivant :

Kolokytha 131

Vous assurez la mise au point littéraire, artistique et la diffusion en librairie de ces ouvrages tant au point de vue matériel que financier, l’exécution graphique complète et la fourniture des papiers étant prises en charge par nous. Nous vous indiquerons pour chaque ouvrage notre prix de revient qui servira de base pour décider si l’édition envisagée peut être mise en route. Nous vous accorderons un crédit de deux années pour le règlement de l’ouvrage, le paiement par vous ne s’effectuant qu’au fur et à mesure de vos ventes. Il nous serait accordé à ce moment, en plus du prix convenu pour notre travail, une bonification de 7,5% sur le prix de vente au public, cette bonification étant indépendante de nos frais d’impression et ne les amortissant pas. Le paiement de nos factures se ferait à 90 jours. L’édition serait conservée, en garantie de nos avances, dans nos magasins et nous vous livrerons au fur et à mesure de vos besoins, la facturation vous étant faite à ce moment. Si, au bout de deux ans, la totalité de l’édition n’était pas écoulée, il est convenu que nous pourrions vous demander le règlement du solde non livré, mais qui serait alors facturé avec une bonification de 3,5 seulement. Le découvert que nous acceptons d’accorder à ces opérations est de 500.000 francs. Il est entendu que nous vous réservons l’exclusivité de notre Procédé 301 pour ces éditions de luxe et pour les reproductions de miniatures et enluminures, conservant cependant notre liberté pour les livres de vulgarisation artistique. De votre côté, vous vous engagez à ne faire aucune édition similaire en dehors de notre maison ou sans notre assentiment. (Draeger Frères, 1941)

Il semble donc que l’Imprimerie Draeger est le seul responsable pour la fourniture des papiers. Rappelons que le Comité de Contrôle de Papier d’Édition, n’est formé qu’en avril 1942. Ce comité préservait, selon Holman (1987 : 242–4) « an absolute power over not only how much, but also exactly what was published in the Occupied zone » tandis que « the reasons for refusing a particular work were given as patriotism, and son amour des letters françaises ». Malgré les délais de traitement des autorisations par le comité, seul un petit nombre de livres a été refusé. Les statistiques de juillet 1942, citées par Holman, montrent que seuls 22 sur 1192 ouvrages ont été éventuellement refusés par le Comité. L’Imprimerie Draeger forme un cas particulier dans l’histoire de l’édition pendant la guerre. Il s’agit d’une entreprise familiale qui compte au moins deux générations d’imprimeurs d’idéologie conservative. Après la défaite, il semble que Draeger a pris la part de Pétain en imprimant en décembre 1940 l’affiche qui reproduit le Message de Monsieur le Maréchal Pétain à la Jeunesse Française (Bibliothèque CEDIAS – Musée social, Paris). On peut s’en rendre compte, donc, de son activité pendant l’occupation et du rôle qu’elle a joué dans l’impression et la publication de Verve. D’autre part, ce n’est pas à négliger le fait que la maison Draeger a imprimé, en octobre 1944, le célèbre album À Paris sous la botte des Nazis, le premier livre paru après la Libération qui témoigne l’horreur nazie à travers les photog-raphies prises par Roger Schall durant l’occupation. Évidemment, on ne peut pas parler d’une activité collaborationniste mais plutôt d’une conciliation avec la dictature. De même que la plupart des français, il semble que Draeger préférait travailler pour la France que pour l’Allemagne (Ory, 1976 : 43, 273).

En 1942, Verve a achevé de mener à bien la publication des Fouquet de Chantilly, une édition de luxe tirée à 500 exemplaires sur papier d’Arches. Cette dernière a été imprimée en 1940, écoulée dans des ventes privées. L’onzième numéro, imprimé en 1943 et publié deux ans plus tard, présent des miniatures du même manuscrit (3000 exemplaires) reproduisant la série La Vie de Jésus. Le douzième numéro reproduit la série La Vierge et les Saintes. Le représentant de Draeger Frères Imprimeurs (Grand-Montrouge, Seine, 46, rue de Bagneux, surnommé 46, avenue du Maréchal Pétain), Louis Sol, insiste dans une lettre envoyée à Tériade en 1943 qu’ils doivent être autorisés par le gouvernement collaborationniste de vendre chaque numéro à 350 francs par rapport aux frais d’impression qui s’élèvent à 357.000 francs (Sol, 1943). Un brouillon de lettre destinée à Pétain décrit les conditions qu’ils ont faites face lors de la reproduction de ces manuscrits et témoigne leur demande de permission de vendre Verve au prix prévu. C’est important de noter que Tériade, lui-même un étranger, n’adresse jamais ses lettres au Maréchal. Ce sont les collaborateurs français de Verve, tels que Lamotte ou Malo, qui correspondent avec Pétain.

132 French Cultural Studies 25(2)

Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’autorisation de faire paraître les livres en préparation de notre collection au prix de 350 frs l’exemplaire. Les Fouquet de la Bibliothèque Nationale et les Très riches Heures du Duc de Berry, Images de la Vie de Jésus, que nous soumettons à l’homologation sont les modèles de cette série. Certains ouvrages auront des prix de revient plus élevés mais il nous serait difficile de les vendre de 350 frs, le public ne pouvant pas se rendre compte des différentes techniques d’exécution et ne devant pas supporter sur un seul volume les frais d’expériences, de nombreux régravages que nécessitent des travaux plus délicats. Nous essaierons de compenser ces pertes par des travaux moins coûteux ou des réimpressions. Dans notre budget, nous sommes obligés de laisser que le résultat soit assuré mais qui nous permettent de parfaire notre travail et de ne pas nous limiter à des ouvrages de moindre intérêt artistique bien que de vente automatique. Nous vous prions de considérer que les travaux entrepris depuis 1936 ne nous ont pas laissé de bénéfice, nous n’avons pu les mener à bien qu’au prix de sacrifices personnels et en faisant appel à des concours désintéresses. Nous avons subi les périodes de crise, sans profiter des périodes de prospérité : en effet, depuis quatre ans pendant lesquels nos frais se sont accumules, nous n’avons fait paraître aucun volume de cette série, par suite du rationnement du papier et des difficultés de toutes sortes. Nous nous engageons formellement à ne diminuer ni la qualité de nos publications, ni la matière de nos ouvrages et à ne jamais perdre de vue nos buts d’éducation artistique, de vulgarisation sous la plus noble forme. Nous nous prions de bien vouloir nous autoriser à établir notre collection sur la base de 350 frs le volume et de nous permettre ainsi de continuer, sous votre haute protection, l’œuvre à laquelle nous nous sommes consacrées. Veuillez agréer Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. Nous nous permettons de vous indiquer quelques titres de nos ouvrages en préparation : les Fouquet de Chantilly, Scènes de la vie de Jésus, Les Fouquet de Chantilly, Images de la Vie des Saints, Le Livre des Tournois du Roi René, manuscrit de la Bibliothèque Nationale, De la couleur par Henri Matisse, ou explication des à-plats et des couleurs pures, et manuscrits de la Bibliothèque Nationale et de l’Arsenal.10

En 1942, Henri Malo, conservateur du Musée Condé à Chantilly (1930–49), a envoyé éventuelle-ment la lettre à Pétain dans laquelle il rapport leur lutte pour maintenir la reproduction de haute qualité.

J’ai remis à monsieur le Maréchal Pétain votre dernière publication, « Les Fouquet de Chantilly ». Vous savez qu’il avait déjà reçu le no. 7 de Verve consacré à la reproduction des 12 miniatures du Calendrier des « Très Riches Heures du Duc de Berry ». Monsieur le Marechal a fort admiré cette réalisation, et en elle-même, et parce qu’elle a été mené à bien malgré les difficultés de l’heure présente. Je lui ai expliqué que l’édition d’un facsimile intitulé « Images de la Vie de Jésus » et reproduisant 15 nouvelles miniatures du manuscrit du Duc de Berry était en cours de publication, aussi que les 28 miniatures du Fouquet restant à publier et qui complètent le magnifique ensemble des 40 du Musée de Chantilly, édités par vos soins … J’ai le plus grande plaisir à vous la communiquer … il vous prouvera … le désir qu’a monsieur le maréchal de vous la voir continuer et mener à bien … Je n’ai pas manqué de rappeler que l’académie de beaux-arts vous avez attribué un prix Catenacci pour vos précédentes éditions. (Malo, 1942)

La réponse qu’il a reçue de la part de Pétain fut encourageante, ce qui révèle d’ailleurs que la Maison Verve n’avait pas l’obligation de solliciter le Comité de Contrôle de Papier d’Édition afin de poursuivre sa publication, car c’était Pétain lui-même qui en avait prêté son appui.

Le Maréchal vient de prendre connaissance de la très jolie plaquette sur les « fouquets de Chantilly » que vous venez de faire paraitre. Il en a admiré la si artistique présentation et il me demande de vous transmettre ses félicitations. Le Marechal me charge aussi de vous dire qu’il espère que vous pourrez poursuivre cette publication, ainsi que vous lui en avez parlé. Il comprend, en effet, toute la valeur spirituelle de ces travaux qui prouvent que l’amour de l’art en France est toujours aussi fécond. (Pétain, 1942)

Kolokytha 133

Verve a été imprimée régulièrement pendant l’occupation, publiée en collaboration avec la Bibliothèque Nationale, l’Institut de France, et le Musée Condé. En même temps, la revue avait le soutien des abonnés français qui semblent admirer la renaissance de la France médiévale que Verve avance à travers son contenu. Si ce n’est que quelques délais dans la fourniture du papier la revue Verve se diffusait régulièrement pendant toute la guerre.

En 1943, dans une lettre adressée à un abonné, Lamotte parle de Verve comme si elle n’existait qu’à partir de 1940, poussant la vente des prochains numéros qui ont été éventuellement publiés après la fin de la guerre. L’on observe d’ailleurs que Verve, une revue consacrée à l’art moderne depuis 1937, avait perdu son identité pendant la guerre pour devenir une revue consacrée à la peinture de tradition française. Pourtant, on apprend qu’en 1943, l’espoir de la libération s’éloigne de plus en plus, tandis que l’occupation est considérée comme une réalité nouvelle, devant laquelle ils ont du s’incliner. Même si l’impression de miniatures médiévales est apparu d’abord comme une solution judicieuse, quoique provisoire, Tériade a du chercher des solutions durables afin de mettre au point ses préoccupations esthétiques en commençant avec la publication de numéros spéciaux consacrés à l’œuvre de Matisse, Rouault et Bonnard, qui continuent à ses yeux la tradition des coloristes français.

Nous venons de mettre au point la troisième année de Verve, sous forme de livres de grandes enluminures complétant les miniatures des numéros déjà parus. No. 9, Les Fouquet de la Bibliothèque Nationale – 13 planches avec préface de Paul Valery. No. 10, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 2eme partie – Images de la Vie de Jésus – 15 planches sur papier de Rives. No. 11, Les Fouquet de Chantilly, Scènes de la Vie de Jésus – 14 planches. No. 12, Les Fouquet de Chantilly – La Vie des Saints – 14 planches. (Avec les enluminures du no. 5/6, les nos. 11 et 12 reproduisent intégralement les 40 Fouquet de Chantilly). Nous regrettons de ne pouvoir faire un prix d’abonnement pour ces 4 volumes. Par suite du contingentement de papier, ces livres paraissent en premier édition, à tirage très limité, au prix de 350 frs le volume. Le prix spécial pour nos abonnés est de 300 frs l’exemplaire. Un retard dans la livraison du papier nous oblige à terminer le no. 10 avant le no. 9. Nous vous prions de nous faire connaître si vous désirez acquérir ce no. 10 et si nous devons vous réserver le no. 9 qui sortira avant Noël. Nos abonnés, avec la 3ème année, auront une documentation unique sur les grands manuscrits français à peinture. La 4ème année la préparation comprendra des enluminures et des numéros modernes spécialement composés pour nous par nos grands peintres. (Lamotte, 1943)

En 1943, Tériade déménage à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes Maritimes), dans le sud-est de la France. Tout au long de cette période, il a pris contact avec Matisse, Bonnard et Rouault afin d’engrener l’affaire de reproduction de leurs œuvres dans les prochains numéros de sa revue, envisageant alors la publication des luxueux livres illustrés par les peintres modernes. La rémuné-ration des artistes comporte une variété d’éléments tels qu’un payement convenu, un taux sur les ventes, ainsi que des nourritures envoyées ordinairement à Bonnard et Rouault à partir de 1942. Verve publie deux numéros (nos 9 et 10) en 1943 qui reproduisent douze miniatures en plein page sous le titre Les Fouquet de la Bibliothèque Nationale aussi bien que la série de miniatures Les Images de la vie de Jésus qui appartient au manuscrit « Les Très Riches Heures du Duc de Berry ». Dans la préface du premier volume, Paul Valéry – membre de l’Académie Française – souligne les libertés d’action de Fouquet, qui est « maitre de sa composition » et « en état d’exécuter ce qu’il veut » tout en témoignant la valeur symbolique de ces illustrations en ce temps de crise morale. Valéry tient également à révéler dans le même texte le rôle actuel de Verve en ajoutant que « ces pages ont une manière de mission. Elles mettront sous les yeux et à la disposition de tous … quelques chefs-d’œuvre de notre art avec lesquels on ne pouvait que difficilement avoir commerce familier ». Par ailleurs, malgré les conditions préférentielles de la publication de Verve, Valéry n’a

134 French Cultural Studies 25(2)

pas manqué de « songer aux difficultés surmontées, à la variété des ennuis, des causes de décour-agement, des manques de toute sorte. » Il ajoute :

Au cours d’une crise incomparable, qui affecte toutes choses humaines, assujettit ou rapporte toutes les pensées aux objets de nécessité vitale immédiate, et absorbe en soucis d’existence tous les efforts comme toutes les ressources matérielles, il est beau de concevoir, et magnifique d’accomplir, l’exploit que le présent recueil constitue. (Valéry, 1943)

Au cours de cette crise incomparable, Tériade a rempli alors le premier livre d’artiste sous le titre Divertissement,11 tiré à 1200 exemplaires numérotés et 70 hors série, contenant quinze rotogra-vures de Georges Rouault. En même temps, le livre Correspondances – Lettres de jeunesse12 (965 exemplaires et 25 hors commerce), illustré par Pierre Bonnard, reproduit 28 croquis dessinés à la plume et au crayon accompagnés d’une suite de quatorze lettres manuscrits de l’artiste.

Une révolution conservatrice dans l’édition artistique

D’évidence même, la production de la Maison Verve pendant l’occupation fut admirable. On apprend d’ailleurs que c’est grâce à la contribution de divers facteurs à sa distribution, impression et vente, que la revue est parvenue à poursuivre sa publication. Ces facteurs, cela s’entend, ne se limitent pas au soutien de Pétain, ou de la Bibliothèque Nationale. Ce sont également les éditeurs d’art, les imprimeurs, les artistes, les bibliophiles ou les collectionneurs sur lesquelles la maison Verve a fondé ses espérances. La revue Le Point, par exemple, éditée par Pierre Betz depuis 1936, s’est transférée de Colmar à Souillac pendant la guerre en publiant deux numéros en 1943 con-sacrés à l’œuvre de Rouault et de Marquet ainsi que l’album Les Vierges romanes d’Auvergne, envisageant la publication d’un numéro spécial sur Mallarmé pour l’année 1944. Betz, un Alsacien issu d’une famille protestante de Colmar, reste en contact avec Tériade pendant l’occupation organisant des ventes privées de Verve.13 En décembre 1943, il rapporte dans une lettre à Tériade et Lamotte le progrès de ses affaires qui mettent en lumière le véritable rôle des réseaux profession-nels pendant l’occupation :

Je viens de recevoir votre colis de Paris … Personnellement je préfère La Vie de Jésus et surtout la Chute des Anges Rebelles et l’Enfer à toutes les Antiquités. Les Antiquités tout court montrent à quel degré d’imbécillité nous sommes parvenus. Mais passons aux choses sérieuses. Je vous dois beaucoup d’argent. D’abord 2 Très Riches Heures du Duc de Berry pas encore payées, puis le Rouault à 300 francs qui m’ont été payés, les 6 volumes nouvellement parus et les Très Riches Heures … Vous serez très gentils de faciliterez les choses en me permettant de liquider au plutôt la question. J’ai en plus une nouvelle commande : 1 Très Riches Heures, 1 Fouquet, 1 Vie de Jésus … Envoyez-moi le tout. La moindre réduction fera son plein effet. Le Point est en panne. Nous attendons l’article de Besson et celui-ci traverse une crise d’improductivité particulièrement grave. Le numéro Mallarmé qui suivra risque d’être un beau numéro. Pour le moment il me fait passablement suer. J’ai vu hier au soir à la place qu’occupait Tériade, René Huyghe. Lurçat est à Paris, il était aussi déjà à Vichy, il aura été finalement partout et les sédentaires malgré leur qualité de sédentaires seront les carillons. Encore faudrait-il qu’ils se laissent faire. (Betz, 1943)

Verve a achevé d’imprimer sept numéros pendant l’occupation qui ont été publiés après la libéra-tion. Le succès commercial de ces volumes reste obscur, pourtant on pourrait se rendre compte de l’existence de certains groups de bibliophiles et de collectionneurs en France qui témoigneraient de l’intérêt à ces livres tant pendant la guerre qu’après. La reproduction de manuscrits à miniatures des Bibliothèques de France pendant la guerre fut le coup d’envoi pour la publication des luxueux livres d’artistes illustrés par l’élite des artistes modernes pendant les années à venir, en pérennisant

Kolokytha 135

à travers ces œuvres la tradition française du livre enluminé médiéval. La Maison d’Éditions Verve reste active jusqu’en 1975 en publiant vingt sept livres d’artistes modernes, trente huit numéros de Verve issus dans dix volumes et quatre albums photographiques – en collaboration avec Draeger Frères – qui forment la série Musée des Grandes Architectures (Versailles, Fontainebleau, Les Châteaux de la Loire et Chartres). À travers ses entreprises éditoriales, Tériade a avancé les tech-niques de la reproduction en couleurs en mettant sous les yeux du public une part importante de

Image 3. Brochure. Les Fouquet de la Bibliothèque Nationale, Verve 3, no. 9 (1943).

136 French Cultural Studies 25(2)

l’héritage culturel français qui ne pouvait atteindre qu’un public restreint, tout en marquant pen-dant l’occupation une révolution conservatrice, ou même réactionnaire, dans l’histoire de l’édition artistique en France du vingtième siècle.

Remerciement

Cette recherche a été rendue possible grâce à une subvention reçue de la Fondation Marc de Montalembert et de l’INHA. Je tiens à remercier Dominique Szymusiak, Malcolm Gee, et toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à l’aboutissement de ce travail.

Notes

1. Les miniatures du manuscrit « Les Très Riches Heures du Duc de Berry », par exemple, ont été repro-duites en 1903, en 1904, et pendant les années trente. Cf. Hulin (1903), Durrieu (1904), Malo (1933). Voir aussi les catalogues publiés pendant les mêmes périodes : Coyecque et Debraye (1907), Martin et Lauer (1929), Batut (1933), Omont (1935).

2. Jean Borotra : Commissaire à l’éducation générale et aux sports de l'État français sous l’Occupation. Jean Zay : Ministre de l’Éducation Nationale et de Beaux Arts dans le gouvernement du Front Populaire.

3. Introduction, Verve 2(7) (1940). 4. Dans le commentaire publié dans New York Times ce numéro de Verve fut décrit comme suit :

This special issue, bound in stiff covers, is devoted exclusively to Les Très Riches Heures du Duc de Berry – that magnificent late-medieval calendar, twelve characteristic plates of which have been selected for facsimile reproduction. None is likely to quarrel with the opinion ventured in an editorial note : there are no more exquisite paintings in the world than those contained in this manuscript. The Très Riches Heures has long been esteemed a document of inestimably great value – monarch of manuscripts, one critic called it … To reproduce these pages by mechanical means, using chemical tones to replace the lapis lazuli, purple and vert de fer employed by the artists of the fifteenth century, seemed at first, we are told, impossible. And, indeed, to savor in its full, rare loveliness Les Très Riches Heures one will have still to travel to the Condé Musée at Chantilly. That is understood, and the same procedure applies with respect to any original. (Alden, 1940 : 107)

5. Quelques mois plus tard, le commentaire publié dans le Figaro en novembre 1940, parle de Verve en termes élogieux :

M. E. Tériade a réussi à mener à bien la huitième livraison de Verve qui avait été commencé au printemps de 1940. Le sujet est émouvant – Nature de la France – et tout autant l’éclat dans la misère présente d’un chef d’œuvre de l’édition. Reverra-t-on avant bien des mois et des années peut-être de tels monuments d’art ? Qualité des textes avec Claudel, Valéry, Pierre Reverdy, Jean Giraudoux, Adrienne Monnier, André Malraux. Qualité des peintures, lithographies et dessins avec Henri Matisse, Georges Rouault, André Derain, Georges Braque, Picasso, Pierre Bonnard et dans les maitres anciens, les enluminures du Calendrier de Charles d’(A)Engoulême, Poussin, Chardin. L’on se doute bien des difficultés qu’a du vaincre M. Tériade pour porter à cette remarquable tenue technique les héliogravures en couleurs et or, les lithographies et dessins en couleurs. Nous reviendrons à cette Nature de la France fixée de concert par les poètes, les écrivains et les artistes. (Le Figaro, 1940)

6. Verve VIII completes the story of French Art from 1937 to 1940. It has a twofold purpose. One is to show how art conducted itself in France during war-time; the other, to demonstrate … the continuities of this tradition. In fulfilment of the first, it presents one of those sombre Rouault paintings – Jeanne d’Arc – which seem to be torn from the very bowels of the man. Four other Rouaults – all originals from Verve and obtainable only here – are included … The traditional itself is instanced by a whole calendar of Charles d’Angoulême (15th century), which is paralleled month by month, by original reproductions

Kolokytha 137

from Derain. Derain also pairs up with Poussin in the depiction of the French landscape. Similarly, the distinguished Braque is compared with the homely Chardin in the painting of still-lives. Bonnard, who is by some considered the most typically French artist of today, is represented by a two-page spread of a Mediterranean sunset. A five-page essay on the cinema by Malraux terminates the written material … Such was France at war – a country where art never dies. (Mellquist, 1940 : 480)

7. Ministre de la Défense Nationale. Demande de carte temporaire. Motif du déplacement : préparation d’un numéro de la revue artistique et littéraire Verve. Travaux avec les artistes et les collaborateurs de Verve. Visites dans les Musées. 9 July 1942 (Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis).

8. « Monsieur Tériade, Directeur de la revue Verve est prié de se mettre, le plus tôt possible, à la dispo-sition de la Bibliothèque Nationale pour procéder à la reproduction de documents précieux qui sont demandés à cette administration. » (lettre à Tériade. 26 octobre 1940. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis, France).

9. « Le Secrétaire perpétuel est heureux d’annoncer à MM. Tériade et H. Malo que l’Académie des Beaux-arts leur a décerné un prix de la valeur de 1000 francs sur la fondation Calendrier pour les Très Riches Heures de Duc de Berry. » Institut de France, Académie des Beaux-arts, 15 septembre 1940. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis, France.

10. Brouillon de lettre non signée adressée à Monsieur le Président. Sans date (Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis).

11. M. G. Rouault cède à M. Tériade le droit d’éditer un texte écrit d’environ 16 pages (recto verso) qu’il remplira à son gré. M. G. Rouault reste propriétaire de son texte et de tous droits de traduction, repro-duction, édition et adaptation réservés en France et étranger. Titre de l’ouvrage « Divertissement ». Les gouaches seront reproduites en couleurs et soumises avant publication à l’approbation de l’auteur … Dans la sixième semaine qui suivra la parution de Divertissement M. Tériade versera 35.000 frs pour acquitter le deuxième lot des gouaches (de 9 à 15). (Contrat. Georges Rouault et Tériade. 17 août 1941. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis)

Une lettre de 1943 par Draeger Frères mentionne le suivant :

Nous avons bien reçu en son temps votre lettre … ainsi que le cheque no. 594.486 Série 22 de 465.000 Francs sur le Comptoir National d’Escompte qu’elle nous apportait. Nous avons pris bonne note de porter cette somme pour 285.000 Frs au compte de l’album rouault et pour 180.000 Frs au compte du pourcentage prévu entre nous … Nous avons pris bonne note également de conserver les gouaches originales du rouault dans nos coffres jusqu’en Décembre prochain, et que celle-ci étaient assurées par vos soins à la Compagnie l’Abeille. (Draeger Frères, 1943)

12. Je résume les conditions de notre accord au sujet de mon livre Correspondances. L’ouvrage de format in quarto comprendra la reproduction de la couverture, de vingt huit dessins et de mon texte. Il sera tiré de 1.000 à 1.200 exemplaires numérotés. L’annonce de parution de l’ouvrage à la Bibliographie de France mentionnera le prix de vente qui pourra être fixé de 1.000 francs à 1.500 francs l’exemplaire. Je recevrai six pour cent sur le prix de vente de l’ouvrage. Le pourcentage sur la moitie de l’édition sera à ma dispo-sition à la parution du livre … Je recevrai à la parution vingt exemplaires du livre. La maquette avec les dessins originaux vous appartient. (Lettre de Bonnard à Tériade. 14 septembre 1943. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis)

13. C’est important de noter ici que Betz a publié en 1945 un numéro spécial de la revue Le Point sous le titre Les Imprimeurs Clandestines sous l’occupation (1940–1944) qui contient des photographies de Robert Doisneau.

Archives

Betz P (1943) Lettre de Pierre Betz à Tériade, 21 décembre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Carré L (1940a) Lettre de Louis Carré à Tériade, 17 décembre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Carré L (1940b) Lettre de Louis Carré à Tériade, 28 décembre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.

138 French Cultural Studies 25(2)

Draeger Frères (1941) Contrat, Draeger Frères et Éditions Verve, 5 novembre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.

Draeger Frères (1943) Lettre de Draeger Frères Imprimeurs (44, avenue du Marechal Pétain, Montrouge – Seine) à Tériade (4, rue Férou, Paris), 15 juillet. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.

Laborde A de (1940) Lettre du comte A. de Laborde, 81, boulevard de Courcelles, Paris à Tériade, 25 avril. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.

Lamotte A (1943) Lettre d’Angèle Lamotte, 10 novembre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Malo H (1942) Lettre de Henri Malo à Tériade, 29 juin. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Pétain P (1940) Lettre du Maréchal Philippe Pétain, Vichy, 8 octobre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Pétain P (1942) Lettre du Maréchal Philippe Pétain à Henri Malo, Vichy, 23 juin. Musée Matisse, Le Cateau

Cambrésis.Reverdy P (1939) Lettre de Pierre Reverdy à Tériade signée P. R. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Sol L (1943) Lettre de Louis Sol à Tériade, 19 octobre. Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis.Tériade (1941) Lettre de Tériade (Grand Hôtel, Souillac) à Adrienne Monnier (18, rue de l’Odéon), 23 juin.

MS 8770, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Paris.

Bibliographie

Adamson N (2009) Painting, Politics and the Struggle for the École de Paris, 1944–1964. Aldershot : Ashgate.Alden Jewell E (1940) Through author-prisms : a survey of books on art issued during the first six months of

this year. New York Times, 30 juin, p. 107.Art Digest (1940) Last of Verve. Art Digest 14(31), 15 mai.Balmand P (1988) Politiques et pratiques culturelles dans la France de Vichy. Vingtième Siècle 18 :

135–7.Batut G de (1933) Les Principaux Manuscrits à peintures conservés à la Bibliothèque Mazarine à Paris. Paris :

Société de reproductions de manuscrits à peintures.Camille M (1990) The Très Riches Heures : an illuminated manuscript in the age of mechanical reproduction.

Critical Inquiry 1(17) : 72–107.Coyecque E et Debraye H (1907) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France

– Chambre des députés. Paris : Plon.Dorléac LB (1993) L’Art de la défaite, 1940–1944. Paris : Seuil.Durrieu P (1904) Chantilly : Les Très Riches Heures de Jean de France Duc de Berry. Paris : Plon.Le Figaro (1940) Chez les éditeurs ; Nature de la France. Le Figaro, 4 novembre.Golan R (1995) Modernity and Nostalgia : Art and Politics in France between the Wars. New Haven, CT :

Yale University Press.Holman V (1987) Albert Skira and Art Publishing in France, 1928–1948. PhD thesis, Courtauld Institute of

Art, University of London.Hulin G (1903) Les Très Riches Heures de Jean de France, Duc de Berry. Gand : J. Vuylsteke.Kolokytha C (2013) The art press and visual culture in Paris during the Great Depression : Cahiers

d’Art, Minotaure and Verve. Visual Resources : An International Journal of Documentation 29(3) : 184–215.

Lauer P (1942) Klaus G. Perls, Jean Fouquet. Bibliothèque de l’École des Chartres 103 : 270–1.Malo H (1933) Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Paris : Laurens.Malo H (1941) Le Salon des Tuileries. Le Matin, 13 juin.Malraux A (1936) Sur l’héritage culturel. Commune 37 : 1–9.Martin H et Lauer P (1929) Les Principaux Manuscrits à peintures de la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris :

Paris : Société de reproductions de manuscrits à peintures.Mellquist J (1940) France and its painting : Verve VIII by E. Tériade. Kenyon Review 2(4) : 480.Monnier A (1940) La Nature de la France. Verve 2(8) : s.p.Omont H (1935) Listes des recueils de fac-similes et des reproductions de manuscrits conservés à la

Bibliothèque Nationale. Paris : Éditions des Bibliothèques nationales de France.Ory P (1976) Les Collaborateurs 1940–1945. Paris : Seuil.

Kolokytha 139

Ory P (1990) La Politique culturelle de Vichy : ruptures et continuités. Dans : J-P Rioux (éd.) La Vie culturelle sous Vichy, Éd. Complexe, pp. 225–38.

Poulain M (2008) Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous l’Occupation. Paris : Gallimard.

Rabinow R (1995) The Legacy of la Rue Férou : Livres d’Artiste created for Tériade by Rouault, Bonnard, Matisse, Leger, Le Corbusier, Chagall, Giacometti and Miro. PhD thesis, New York University.

Ricci S de (1913) Pourquoi il faut collectionner les miniatures? Dans : Catalogue d’une collection de min-iatures gothiques et persanes appartenant à Léonce Rosenberg. Paris : 19 rue de la Baume, pp. 3–5.

Statuts de Société publiés dans le Bulletin de la Société française de reproductions de manuscrits à peintures (1911) vols 1–2, Paris, pp. 12–15.

Stone H (1996) Writing in the Shadow : Resistance Publications in Occupied Europe. London : Frank Cass & Co.

Szymusiak D (2002) Tériade et les livres de peintres. Musée Matisse, Le Cateau-Cambresis.Trois Cents chefs-d’œuvre en fac-similé (1940) Paris : Bibliothèque Nationale.Valland R (1961) Le Front de l’art : défense des collections françaises, 1939–1945. Paris : Éditions de la

Réunion des Musées nationaux.Valéry P (1943) Préface du volume Les Fouquet de la Bibliothèque Nationale. Verve 3(9) : s.p.

Author biography

Chara Kolokytha est une historienne de l’art dont les recherches portent sur l’art français, l’historiographie, la critique et la théorie d’art en France du vingtième siècle. Elle était auparavant chercheuse associée à l’Institut des Études Méditerranéennes et la lauréate du Premier Prix Marc de Montalembert à l’Institut National d’Histoire de l’Art décerné par Frédéric Mitterrand. Ses recherches ont été publiées dans diverses revues internationales. Elle travail actuellement à l’Université de Northumbria sur un projet de recherche qui s’intéresse aux aspects idéologiques du discours formaliste en France du vingtième siècle comme en témoignent les réseaux artistiques et sociaux qui se développent parallèlement avec la publication des revues Cahiers d’Art et Verve.