La sociología crítica como enfoque en el estudio de la educación ambiental en Galicia

Transcript of La sociología crítica como enfoque en el estudio de la educación ambiental en Galicia

Organizan:

Colaboran:

Rede de Investigaciónen Educación e Formaciónpara a Cidadanía e a Sociedade do Coñecemento

La Pedagogía Social en la UniversidadInvestigación, formación

y compromiso social

* * * * *

Sonia Morales Calvo Juan Lirio Castro Rosa Marí Ytarte

(coords.)

© Los autores, 2012

© De esta edición:Nau LlibresPeriodista Badía 10. 46010 ValènciaTel.: 96 360 33 36Fax: 96 332 55 82E-mail: [email protected]: www.naullibres.com

Diseño de cubierta y maquetación: Pablo Navarro, Nerina Navarrete y Artes Digitales Nau Llibres

ISBN13: 978-84-7642-908-2

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones estableci-das por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la repro-grafía y el tratamiento informático.

Índice

Presentación .................................................................................................. 17

EJE 1La investigación en Pedagogía Social:

Pedagogía Social. Revista interuniversitaria un recurso para la investigación en Pedagogía Social .......................................................................................... 23Nieves Martín Bermúdez, Fernando López Noguero.

Impacto, difusión y conocimiento de la investigación en Pedagogía Social: un estudio cienciométrico en bases de datos internacionales .............................................................................................. 37José Sánchez Santamaría, Francisco Javier Ramos, Pablo Sánchez-Antolín, Montserrat Blanco-García.

Un análisis epistemológico y metodológico sobre artículos publicados en “Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria” ............ 49José Sánchez Santamaría, Sonia Morales Calvo.

La evaluación participativa como estrategia de investigación e intervención en Pedagogía Social. Procesos diferenciados de entrada en las comunidades ..................................................................... 63Anna Ciraso-Calí, Esther Gil Pasamontes, Anna Planas Lladó.

Pedagogia Social comparada no contexto iberoamericano .............. 75Erico Ribas Machado

Educacion Social y ciudadanía reflexiva y crítica .................................. 89Ascensión Palomares Ruiz, Daniel Garrote Rojas, Isabel Serrano Marugán, Mª Sagrario López Sánchez.

¿Es necesario politizar la investigación en Pedagogía Social? .......... 99José García Molina

La pedagogía social en la Universidad6

Perfil del pedagogo social ........................................................................109Pedro Gallardo Vázquez, José Alberto Gallardo López.

Las concepciones de aprendizaje en los alumnos de cuarto de Educación Social de la Universidad de Castilla La Mancha ..............117Esther Portal Martínez, Juan Lirio Castro.

La Metodología Comunicativa Crítica en la investigación en Pedagogía Social: diálogo entre conocimientos y capacidad transformadora ...........................................................................................129Rocío García Carrión, Maria Padrós Cuxart.

Funciones y estrategias socioeducativas de los técnicos comunitarios en procesos de evaluación participativa: primeras aportaciones teóricas y empíricas ..........................................................139Héctor Núñez, Xavier Úcar.

Los adolescentes ante la vejez: Imagen de los estudiantes del I.E.S. de los Navalmorales .........................................................................149Juan Lirio Castro, María Juana Fernández Carrasco.

Aspectos clave en la adaptación de programas de prevención eficaces basados en la investigación: el programa de competencia familiar .................................................................................159Carmen Orte Socias, Lluís Ballester Brage, Joan Amer Fernández, Josep Lluis Oliver Torrelló, Marti X March.

La transferencia de la investigación desde un programa de competencias familiares ...........................................................................169Carmen Orte, Belén Pascual, Margarita Vives.

Percepciones entorno a las mujeres jóvenes que delinquen en las Islas Baleares ..........................................................................................179Rosario Pozo Gordaliza y Miquela Ginard Ginard

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación ambiental en Galicia .........................................................195María Barba Núñez

Agenda Local 21: disonancia entre el modelo teórico y su desarrollo práctico en el ayuntamiento de Calzada de Calatrava ..205Esther Portal Martínez, Esmeralda Ruiz Espinosa, Inmaculada Herranz Aguayo.

La pedagogía social en la Universidad 7

Importancia de los procesos en una investigación europea sobre derechos humanos .........................................................................215Pilar Heras Trias, Núria Fabra Fres, Esther Gil Pasamontes, Anna Martin Pujol.

Aprendizaje de la ciudadanía y la participación. Aproximación a su estudio .....................................................................................................223Inés Gil Jaurena.

La teoría cultural del consenso en la investigación pedagógica. Su aplicación en un estudio sobre exclusión social y educativa de adolescentes y jóvenes con VIH ........................................................231J. Carlos González Faraco, Juan R. Jiménez Vicioso, Heliodoro M. Pérez Moreno, Inmaculada Iglesias Villarán, J. Agustín Morón Marchena.

Desarrollo comunitario basado en tecnologías de la información y la comunicación: un escenario emergente de investigación en Pedagogía Social ........................................................................................243Francisco Javier Ramos, Pablo Sánchez-Antolín, Montserrat Blanco-García.

Situación de la mujer gitana granadina, en edades comprendidas entre los 17 y los 40 años, y su exclusión social ......253Mª Socorro Entrena Jiménez, Mª José Muñoz Ruiz.

Animación sociocultural, educación de valores y lectura ................261Santiago Yubero, Elisa Larrañaga, Sandra Sánchez.

Usos del tiempo en los días lectivos: percepciones del alumnado de la ESO .......................................................................................................271Tania Merelas Iglesias, Juan José Lorenzo Castiñeiras.

Profesionalización educativa de la reinserción en los centros penitenciarios ..............................................................................................285Francisco José del Pozo Serrano, Fernando Gil Cantero.

Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación ..............................................................................301Pedro Gallardo Vázquez y Alberto Gallardo López

Investigação e formação no ensino superior: exemplos e potencialidades dos estudos etnográficos ..........................................309Fernando Ilídio Ferreira, Orlando Pereira Freitas.

La pedagogía social en la Universidad8

EJE 2La formación e investigación en Pedagogía Social

Perfil e identidad del educador social. El uso de competencias desde la actual formación universitaria ................................................329Inmaculada Montero García, Inés Mª Muñoz Galiano.

La formacion en investigacion de los/as graduados/as en Educacion Social en las universidades gallegas .................................339Dapía Conde, M.; Fernández González, Mª R.

Pedagogía Social y compromiso ético en las aulas universitarias ..353Eduardo S. Vila Merino, Víctor M. Martín Solbes.

La investigación y la formación en Pedagogía Social en la Universidad de Oviedo ..............................................................................363Montserrat González Fernández.

Competencias del animador/a y carencias formativas .....................373Gloria Pérez Serrano, Mª Luisa Sarrate Capdevila.

La narración como innovación en educación social ..........................383Graciela De La Fuente Vilar, Raúl Navarro Zárat. México, Fátima Portela Carpintero.

El papel de la universidad en la investigación social: análisis institucional .................................................................................................393Vargas Vergara, Montserrat; Pérez de Guzmán Puya, Victoria; Sánchez Godoy, Irene.

Diseño e implantación del trabajo fin de grado en educación social: análisis de un proceso ...................................................................403Maiztegui, Concha; Martínez, Natxo; Santibáñez, Rosa; Martínez, Silvia.

El trabajo fin de grado en las titulaciones de grado en Pedagogía y Grado en Educación Social y su vinculación con la Pedagogía Social: inicio a la investigación vinculada al campo profesional ...................................................................................................417M. Pilar Martínez-Agut

Desarrollo de competencias en la formación del Pedagogo Social: el ejemplo práctico de la asignatura “aprendizaje a lo largo de la vida” ...........................................................................................429Omar García-Pérez, Susana Torío López.

La pedagogía social en la Universidad 9

La evaluación de las competencias interculturales en el espacio europeo de Educación Superior. Experiencia de innovación docente .........................................................................................................441Mª Rocío Cárdenas Rodríguez, Teresa Terrón Caro, Macarena Esteban Ibáñez.

Educación Social y Educación para el Desarrollo (EpD) en la Universidad ..................................................................................................455Natalia Hipólito Ruiz.

Taller de iniciación a la investigación: una experiencia autogestionada ...........................................................................................463María José Aguilar Idáñez, José Luis González Geraldo.

Desarrollo del pensamiento crítico en la materia de Pedagogía Social para el desempeño profesional y para la investigación .......473Santibáñez, R.; Fonseca, J.; Montero, D.

El aprendizaje servicio como un procedimiento para la organización y el prácticum en Pedagogía y Educación Social. Aportaciones fundamentales desde una práctica docente de la tutoría universitaria....................................................................................485Sonia Morales Calvo, José Luis Aguilera García.

El aprendizaje servicio en las titulaciones de Pedagogía y Educación Social y su vinculación con la Pedagogía Social: inicio a la investigación vinculada al campo profesional ............................497M. Pilar Martínez-Agut

Los pedagogos y las representaciones sociales acerca de la educación ambiental: un estudio en el contexto de la amazonía brasileña .......................................................................................................511Francisca Marli Rodrigues de Andrade.

Percepción de la importancia y de la necesidad formativa en investigación de los profesionales de la acción socioeducativa .....523Pere Soler, Anna Planas, Judit Fullana.

Nivel de satisfacción de los estudiantes de la UNED Senior ............535Ana Fernández García.

La pedagogía social en la Universidad10

Imagen social de la vejez. Una perspectiva desde el universitario mayor .............................................................................................................545Enrique Arias Fernández, Inmaculada Herranz Aguayo, Juan José Romero Moro.

Una propuesta pedagógica: de la enseñanza basada en problemas al aprendizaje por proyectos ..............................................559José Ignacio Rico Romero, Félix Fernández Castaño.

Animación Sociocultural Hospitalaria: un análisis de necesidades 571Bermúdez Rey, M. Teresa.

EJE 3Impacto y compromiso social de la investigación en

Pedagogía Social

Perspectivas y retos de la investigación para la Pedagogía Social .583Martí X. March Cerdà, Carmen Orte Socias.

Actuaciones socieducativas de éxito para la superación de la pobreza .........................................................................................................595Rosa Valls Carol, Pilar Álvarez Cifuentes.

Las relaciones entre universidades y comunidades: el caso de la cátedra Paulo Freire en la Universidad de Sevilla ...............................605Emilio Lucio-Villegas.

La investigación participativa como herramienta de acción educativa en el ámbito penitenciario ....................................................613María Barba Núñéz.

El mapa comunitario como herramienta de investigación con la comunidad ...................................................................................................623Valderrama, Rocío; Lucio-Villegas, Emilio

Políticas públicas de bienestar social, servicios sociales y pedagogía-educación social ....................................................................631M. Carmen Morán de Castro, Laura Varela Crespo, Laura Cruz López.

La pedagogía social en la Universidad 11

Alternativas de inclusión frente a los recientes procesos de segregación y exclusión social ................................................................641Orlanda Díaz-García, Vicenta Rodríguez.

Tesis doctorales: aportaciones de la investigación en educación y drogodependencias................................................................................653Encarna Bas Peña, Ana Megías Bas, Antonio Megías Bas.

Reconocimiento y potenciación de los vínculos personales para la mejora de la reinserción social de mujeres reclusas ......................661García Vita, María del Mar; Añaños Bedriñana, Fanny Tania

La Educación Medioambiental en Personas Adultas y Mayores en el contexto de la Educación Social ...................................................673Luis Vicente Amador Muñoz, Macarena Esteban Ibáñez, Mª del Rocío Cárdenas Rodríguez

Investigación en diálogo con el pueblo gitano. El proyecto perares del 7º programa marco de investigación europea. .............687Macías Aranda, Fernando; Martín Casabona, Noemí; Ruiz, Eugenio.

El centro de estudios de políticas y prácticas en educación (CEPPE) de Chile ..........................................................................................693Beatriz García Fernández.

Etnicidad y prácticas adictivas. Estudio de caso en la Región Andina. ..........................................................................................................701Mª Cruz Sánchez Gómez, Mª Carmen Santos Asensi, Antonio Víctor Martín García, Andrés de Castro García, Beatriz Palacios Vicario.

Pedagogía Social y cooperación interuniversitaria: una experiencia de participación y desarrollo comunitario entre universidades y actores locales en Cuba ..............................................711Valderrama Hernández, Melero Aguilar, Limón Domínguez.

La perspectiva de género en los programas educativos con colectivos desfavorecidos, en Córdoba (Argentina). .........................717Encarna Bas Peña. Margarita Barrón. Mª Carmen Monreal Gimeno.

Programa de educación popular para menores y jóvenes desfavorecidos en Argentina ...................................................................725Mayte Bejarano Franco.

La pedagogía social en la Universidad12

O percurso escolar das crianças em acolhimento familiar: um desafio para a Pedagogia Social. Impacto e compromisso social da investigação em Pedagogia Social ...................................................735Paulo Delgado, João M. S. Carvalho

La mejora de la convivencia y el aprendizaje en los centros educativos de primaria y secundaria con alumnado inmigrante ...745Duque Sánchez, Elena; Garcia Yeste, Carme; Girbés Peco, Sandra

Percepción y valoración de un programa de educación parental: principales consecuencias percibidas por los progenitores ............753Susana Torío, José Vicente Peña

Estado de salud percibido, cuidado de la salud y ejercicio físico que realizan las personas mayores en su tiempo libre......................765Ángel De-Juanas, Mª Rosario Limón, Enrique Navarro.

La evaluación en la Animación Sociocultural: El caso de la Residencia de Mayores “Virgen del Prado” (Talavera de la Reina) ..777Juan Lirio Castro, Beatriz Parro Bravo, Enrique Arias Fernández.

Uma nova literacia para o século XXI: a intervenção do educador social no contexto escolar ........................................................................787Margarida Alice Santos Carvalho

Leer y soñar. Apoyo socioeducativo a través de la lectura a hijos de mujeres víctimas de maltrato ............................................................797Santiago Yubero, Elisa Larrañaga, Sandra Sánchez.

Las personas sin hogar. Realidad social, recursos existentes y una propuesta socioeducativa ................................................................807Mercedes Casco Sanandres.

La convivencia escolar: un enfoque estratégico-situacional desde la Educación Social ........................................................................817Rut Barranco Barroso. María Díaz García.

ComitéDirección del congreso

Rosa Mari YtarteSonia Morales CalvoUniversidad de Castilla la Mancha

Secretaria académicaJuan lirio CastroEsther Portal MartinezUniversidad de Castilla-la Mancha

Comité científicoAmerico Peres Nunes. UTAD–PortugalAsun Llena Berñe. UB–EspañaMaría Belando Montoro. UCM–EspañaRita Gradaílle Pernas. USC–EspañaRosa Mª Marí Ytarte. UCLM–EspañaRosa Santibañez Gruber. UDeusto–EspañaCarmen Orte Socias. UIB–EspañaMartí March Cerdá. UIB–EspañaJosé Ortega Esteban. USAL–EspañaIsabel Baptista. UCatólica Portuguesa–PortugalPaulo Ferreira Delgado. UMinho–PortugalJosé A. López Herrerías. UCM–EspañaGloria Pérez Serrano. UNED–EspañaManuel Cuenca Cabeza. Udeusto–EspañaJosé Vicente Merino Fernández. UCM–EspañaJosé Antonio Caride Gómez. USC–EspañaXavier Úcar Martínez. UAB–EspañaLuis Vicente Amador Muñoz. UPO–EspañaVanderlei Brusch de Fraga. UFRG–Brasil

La pedagogía social en la Universidad14

Comité organizadorRuth Barranco Barroso. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesBenito Díaz Díaz. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesMaría Díaz García. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesJosé García Molina. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesNatalia Hipólito Ruíz. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesJuan Lirio Castro. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesRosa Marí Ytarte. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesSonia Morales Castro. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesÁngel Monterrubio Pérez. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesEsther Portal Martínez. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesJuan Antonio Flores Martos. UCLM- Facultad de Ciencias SocialesIsis María Sánchez Estellés. UCLM- Facultad de Ciencias Sociales

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación ambiental en GaliciaMaría Barba Núñez [email protected]

Universidade de Santiago de Compostela. Grupo SEPA

Palabras clave: Educación Ambiental, Sociología Crítica, Teoría de Campos de Bourdieu.

1. Contextualización y estado de la cuestión del tema

La educación ambiental (EA) en Galicia está sufriendo un retroceso respecto a la consolidación que había adquirido en décadas anteriores. Esta decadencia se aprecia, entre otros factores, en la escasa renova-ción generacional, respecto a la cual Meira y Pardellas (2012) -a partir de los resultados del Proxecto Fénix1-, indican que en el caso gallego supone aproximadamente la pérdida del 50% de los puestos de tra-bajo, reflejo de lo que consideran un desmantelamiento silencioso del

1 Prexecto Fénix fue un proceso diagnóstico sobre la situación de la EA en Galicia, basado en un trabajo en red por parte de los protagonistas de diferentes ámbitos profesionales de la EA, dirigido por la Sociedade Galega de Educación Ambiental.

María Barba Núñez196

campo, como una de tantas otras estrategias de “deconstrucción” del estado de bienestar y degradación de los servicios públicos.

A esta pérdida cuantificable se suma la limitación cualitativa de-nunciada por diversos autores (Benayas, Gutiérrez y Hernández, 2003; Caride, 2007; Meira y Pardellas, 2012) referida a su función de cambio y dinamización social. Estos autores reflejan en sus trabajos que el crecimiento que se ha dado en programas, publicaciones, infraes-tructuras, etc. –actualmente también en decadencia-, no supuso una correspondiente mejora en lo que se refiere a la preparación de nues-tras sociedades para la necesaria atención a la crisis ambiental. Sobre este punto se cuestiona la capacidad que actualmente posee para promover procesos realmente críticos y participativos, frente a la posi-bilidad de que se esté trabajando fundamentalmente con propuestas de atención al medio ambientalistas, o incluso en la línea de producto de consumo que comercializar.

Mientras que el desarrollo teórico del campo lleva décadas defen-diendo ese enfoque crítico en EA –cuenta de ello da la Declaración de Tbilisi2 del 1977- poco se ha avanzado tanto en la práctica socio-educativa, como en las mejoras que la investigación en este campo ha supuesto en la atención a la crisis (Meira, 2009). Esta realidad exige de un cuestionamiento de los enfoques epistemológicos y paradigmáticos en EA, acorde con la finalidad misma de la acción educativa.

El presente artículo ahonda en la defensa del posicionamiento socio-crítico por su “notable congruencia con los principios y finalida-des que definen la EA” (Caride, 2007: 11) así como por la pertinencia respecto al objeto de estudio: el estado actual del campo de la EA en Galicia.

2 La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental organizada por la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue celebrada en la ciudad de Tbilisi y es actualmente considerada uno de los itos fundacionales de la EA (Meira, 2009)

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación... 197

2. La opción por el paradigma socio-crítico en el estudio do social

El nacimiento del enfoque crítico en ciencias sociales supone la apuesta por la construcción de saberes orientados hacia el objetivo de situar al sujeto en el tiempo histórico que le ha tocado vivir, capa-citándolo para asumir su protagonismo en la transformación social. En la tarea de atender a esa supuesta deconstrucción del campo de la EA, la ciencia social crítica facilita la lectura de la realidad social en su dimensión política e ideológica y ofrece a los individuos un medio para concienciarse sobre cómo las finalidades del campo y de su pro-pia práctica o identidad profesional dentro del mismo pueden haber sido distorsionados por intereses ajenos –o incluso opuestos- a los propios de la EA. Se trata de capacitar para la comprensión del tiempo presente y la toma de decisiones en base a una toma de conciencia (Alvarado y García, 2008) que sitúe al sujeto dentro de las coordenadas sociohistóricas que le tocó vivir, dado que “la inmensa mayoría de las personas que habitan el campo de la EA, permanecen absolutamente ajenos, ignorantes o indiferentes a este proceso de desmantelamiento” (Meira, 2009: 25).

Bourdieu -destacado intelectual de la Teoría Crítica en sociología-, defiende ese conocimiento de las leyes del mundo social como exi-gencia para la conquista de la libertad posible, dado que “la eficacia de una acción de violencia simbólica está en relación directa con el desconocimiento de las condiciones e instrumentos para su ejerci-cio” (2000: 67). Es labor del intelectual en este ámbito hacer visible lo invisible, las fuerzas en juego en el territorio sometido a análisis (Varela y Álvarez-Uría, 1985), dado que esas luchas por establecer la visión de la “realidad” –que en última instancia es la que orienta los comportamientos y conforma el habitus3- son la forma fundamental de poder social.

3 Por habitus entendemos la “disposición regrada para generar conductas regradas y regular había sido de toda referencia a las reglas” (Bourdieu, 2000:72), que permite prever las prácticas, no por la obediencia a una regla, sino porque la gente que comparte ese habitus se comporta de una manera semejante ante una determinada circunstancia. Semejante, y no igual, dado que pueden variar las respuestas dentro del sentido del juego, de los límites y posibilidades que ofrece el campo. La práctica es el producto de la relación dialéctica entre la situación y el habitus.

María Barba Núñez198

Para alcanzar una EA que supere las pretensiones de concienciación y sensibilización y se presente como educación política de intervención ciudadana (Reigota, 2003), en coherencia con su naturaleza política y socialmente conflictiva (Caride y Meira, 2001), se hace necesaria una perspectiva crítica de investigación que permita discernir los discursos ideológicos en la lectura de la crisis ambiental y dirigida a su desarrollo como campo disciplinar y a su consolidación como parcela profesional (Gutiérrez, 2008). Es en este sentido que resulta fundamental la parti-cipación de sus protagonistas, tanto por la impostancia de su voz en la definición de la realidad de la que forman parte, como por su poten-cial a la hora de favorecer procesos de reflexión y concienciación, que mejoren sus capacidades para orientar sus estrategias -en función de su posicionamiento dentro de la estructura del campo-, y analizar sus prácticas (Sauvé, 2008). Supone hacerles protagonistas en la reflexión crítica, histórica y valorativa para ofrecer luz en la comprensión del campo y de su práctica dentro del mismo (Sato y Dos Santos, 2001).

Dicha lectura crítica del tiempo presente exige de la atención a la historia que lo ha generado. La conciencia histórica se presenta como manera de apropiarse de la realidad, de recuperar el poder y de ubicar-se identitariamente, se trata del “correlato indispensable de la función fundadora del sujeto” (Foucault, 2009: 24). Permite, según este autor, comprender lo que está aconteciendo, al considerar el origen y trayec-toria de los procesos, atendiendo a las luchas de poder que tuvieron lugar con el objeto de producir esa realidad. No se presenta única-mente como la voz del pasado, sino como la garantía y visión de un futuro, al capacitar a las personas para construirlo mediante el control de las coordenadas de su tiempo (Ferrarotti, 1991). En esta línea, cabe destacar el trabajo de deconstrucción de la historia de la EA realizado por González Gaudiano (2006), así como la propuesta para una lectura alternativa de la historia de la EA presentada por Meira (2009).

La presente definición del trabajo histórico sobre un campo lleva a la exigencia de una historia que vaya más allá de una cronología marcada por los encuentros internacionales, que se presenta como apolítica y aideológica, sin sujetos y progresiva, como si cada estado fuera la superación de lo anterior (Meira, 2009). Esa historia, escrita por unos pocos –respecto a lo que es importante cuestionarse quiénes son-, ignora los conflictos de intereses y luchas en la definición del

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación... 199

campo y, por ello, contribuye escasamente a la toma de conciencia por parte de los sujetos que lo componen. Necesitamos de otra forma de hacer historia, la “historia de lo cotidiano” (Ferrarotti, 1991) frente a la institucional, incluso como forma de desmitificación de la misma. El trabajo histórico sobre un campo supone, segundo Bourdieu (2000: 51), analizar su trayectoria estructural, atendiendo a cada estado como el resultado de las luchas realizadas anteriormente para transformar o mantener la estructura.

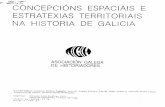

Gráfico 1.Indicaciones de Bourdieu y Mills para el conocimiento en ciencias sociales4.CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES (BOURDIEU)CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES (BOURDIEU)

No verdades absolutas (ignorando desigualdades en el establecimiento de esas verdades) sino las disputas -e intereses a los

que responden- por hacer valer las mismas y en la definición de la estrcutura del campo.

No verdades absolutas (ignorando desigualdades en el establecimiento de esas verdades) sino las disputas -e intereses a los

que responden- por hacer valer las mismas y en la definición de la estrcutura del campo.

-dentro del campo-en la relación

con otros campos

-dentro del campo-en la relación

con otros campos

Espacio de posibilidadesEspacio de

posibilidades

Trayectoria del campo

Trayectoria del campo

HabitusHabitus

Estructura de poder

simbólico

Estructura de poder

simbólico

Identificado en la biografía de los sujetos,

en sus prácticas.

Identificado en la biografía de los sujetos,

en sus prácticas.

Luchas en su definición, valoración de los tipos de capital4, tasa de cambio

entre capitales, definición del capital específico, estructura de poder

simbólico...

Luchas en su definición, valoración de los tipos de capital4, tasa de cambio

entre capitales, definición del capital específico, estructura de poder

simbólico...

estrategiasestrategias

orientaen función del

en función de la

C A M P OC A M P O

Liberar al sujeto de la sensación de libertad identificando las determinaciones sociales que guían las prácticas, favoreciendo una

acción más consciente y reflexiva dentro del campo.

Liberar al sujeto de la sensación de libertad identificando las determinaciones sociales que guían las prácticas, favoreciendo una

acción más consciente y reflexiva dentro del campo.

produce

IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA (MILLS)IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA (MILLS)

Comprender el escenario histórico más amplo - lo que está ocurriendo en el mundo-, en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de los individuos

-comprender lo que está pasando en ellos mismos-.

Comprender el escenario histórico más amplo - lo que está ocurriendo en el mundo-, en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de los individuos

-comprender lo que está pasando en ellos mismos-.

Hacer explícita la estructura y estudiarla en

su conjunto

Hacer explícita la estructura y estudiarla en

su conjunto

Toma de conciencia sobre sus posiciones sociales

Toma de conciencia sobre sus posiciones sociales

Ubicación socio-histórica y política

Ubicación socio-histórica y política

HistoriaHistoria

BiografíaBiografía

Estructura social

Estructura social

Comprender una sociedad como producto de su

historia y cómo la historia se crea en ella.

Comprender una sociedad como producto de su

historia y cómo la historia se crea en ella.

condiciones socio-históricas

produto da

Identidad de las persoas que

forman parte de una determinada

sociedad.

Identidad de las persoas que

forman parte de una determinada

sociedad.

S O C I E D A D S O C I E D A D

Fuente. Elaboración propia.

Bourdieu trabaja a partir del concepto de “campo” entendido como marco de juego donde “un conjunto de personas participan de una ac-tividad regulada, una actividad que, sin ser necesariamente el producto de la obediencia a reglas, obedece a ciertas regularidades” (2000: 72). El trabajo de toma de conciencia, que permita liberar al sujeto de la sensación de libertad, identificando las determinaciones sociales que guían las prácticas y favoreciendo una acción más consciente y reflexi-va dentro del campo, se basa en la descripción de ese campo de juego. Ello no supone elaborar una definición única del campo –ignorando las desigualdades en el establecimiento de la “verdad”-, sino atender

4 El concepto de “capital” es trabajado por Bourdieu para hacer referencia a los «recursos» económicos, culturales, sociales, etc., que determinan la posición de un sujeto en la estructura del campo. Los campos se caracterizan por las luchas de poder en el establecimiento de las «tasas de cambio» entre estos.

María Barba Núñez200

al mismo como un campo de fuerzas en la definición del mismo y de su estructura de poder simbólico -a lo largo de su trayectoria y en el momento presente-, la cual condiciona la conformación del habitus y, por lo tanto, las estrategias de sus miembros. Supone una triple atención –defindida por Mills (1961)- a la biografía, estructura social e historia (ver gráfico 1).

Lo que se presenta a continuación5 son unas breves indicaciones para el estudio histórico sobre un campo desde las teorías de Bou-rdieu, para lo cual se opta por un enfoque socio-biográfico basado en trayectorias de vida. Se defiende este tipo de enfoque por sus po-tencialidades en la construcción de esa otra historia, alternativa a la institucional, que identifica en lo cotidiano las pulsiones del campo. Por otro lado, cabe destacar su potencial formativo, dado que en el ejercicio de lectura de su trayectoria de vida y la reflexión respecto al tiempo presente se promueve en los sujetos procesos de toma de conciencia que puedan tener incidencia en la atención a la “crisis” que atraviesa el campo.

Cabe señalar el hecho de que hablamos de trayectorias de vida y no de historias de vida, como defiende Bourdieu, con la intención de escapar de la dotación de sentido artificial –como un todo orientado a una finalidad consciente-, en la que solemos caer las personas cuando hacemos en relato de nuestra vida. En realidad, las estrategias que seguimos en nuestra trayectoria se orientan más por la influencia del habitus –generado en función de nuestras condiciones de existencia referidas a nuestra posición en la estructura del campo-, así como por el espacio de posibilidades que por una decisión reflexiva y consciente. Es por eso que se hace fundamental, previo a la interpretación de los relatos, definir el espacio social en el que tiene lugar.

Para interpretar como de desarrolla la trayectoria de un educador/a ambiental, deberemos definir previamente –siguiendo la terminología

5 Referido al marco teórico mi trabajo de tesis –actualmente en desarrollo-, enmarcado dentro de las líneas del grupo de investigación Pedagoxía Social e Educación Ambiental (departamento de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social de la Universidade de Santiago de Compostela), tutorizado por el profesor Pablo Ángel Meira Cartea y la profesora María del Carmen Morán de Castro.

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación... 201

de bourdiana-, la necesidad y la lógica del campo. En esta definición se atiende a tres elementos:

• las creencias que sustentan el campo y que supone que, al margen de todas las divergencias que puedan surgir dentro del mismo, existe cuando menos el acuerdo sobre en qué aspectos merece la pena discutir: la existencia de una crisis socio-ambiental de causas en parte humanas, que es importante atender desde una dimen-sión educativa

• el espacio social y simbólico, que supone la existencia de diferentes perspectivas y posicionamientos dentro del campo. En este sentido resulta interesante la propuesta hecha por Meira (2008) de defini-ción del campo de la EA como trans-campo, es decir, en la inter-sección de otros campos (educación, ciencias naturales, política), lo cual acarrea su problemas de identidad y conlleva importantes luchas de poder en su definición

• principios de diferenciación respecto a otros campos, sobretodo respecto a aquellos que puedan ejercer un especial poder simbó-lico, como el económico neoliberal, cuyas estrategias orientan a otros campos, entre ellos el de la EA, que corre el peligro de des-atender su verdadera finalidad de transformación.

La interpretación de los relatos de vida de los educadores/as am-bientales se realiza encuadrándolos en ese espacio social y simbólico –que así mismo condiciona su espacio de posibilidades- y, de forma paralela y en retroalimentación constante, se realiza la definición de la trayectoria del campo como espacio estructurado identificando los tipos de capital eficientes a lo largo de la misma, así como las luchas por cambiar o mantener esta estructura.

Con la pretensión da hacer hincapié en la toma de conciencia por parte de los protagonistas del campo, y valorando su perspectiva en la interpretación del tiempo presente, es interesante complementar la elaboración de las trayectorias de vida con una lectura crítica del histograma de la EA en Galicia por parte de las personas participantes en la investigación, así como grupos de discusión para la lectura del tiempo presente.

María Barba Núñez202

3. Conclusiones y propuestasLa necesidad de este tipo de enfoque se apoya en el hecho de que

el campo de la EA -caracterizado por una importante diferencia de poder simbólico en sus relaciones con otros campos, muchos de ellos opuestos a su racionalidad y acordes con una lógica neoliberal que le es contraria-, se encuentra ante el peligro de verse reorientado de forma normativa por las reformas realizadas por campos hegemónicos como el socioeconómico neoliberal y por los intereses del mismo.

El riesgo va más allá de las coerciones conscientes dado que, como indicaba Foucault (2009) en sus análisis sobre el ejercicio del poder en nuestras sociedades, el éxito del control ya no pasa por un elemento palpable como es la aplicación de una legislación, sino por su sutileza e invisibilidad, por su capacidad para definir de manera inconsciente el capital simbólico de los sujetos y guiar sus comportamientos. De no trabajar por la toma de conciencia sobre el estado en el que nos encon-tramos -como producto de un desarrollo histórico y de la influencia de otros campos-, su acción puede acabar por situarse en la legitimación de un modelo socioeconómico al que añadir pequeños parches hacia su sostenibilidad.

Diferentes autores adscritos el enfoque crítico en Sociología, como es el caso de Foucoult, Mills, Ferrarotti y Bourdieu, defienden esa toma de conciencia a través de lo que dan en llamar “conciencia histórica”. La misma es entendida como genealogía orientada hacia la comprensión del presente, y la no atención a la misma supone hacer una represen-tación del momento actual que ignora los enfrentamientos y luchas que lo construyen. En este artículo se presentaron algunas indicaciones para el trabajo histórico sobre un campo según las teorías de Bourdieu como manera de apropiarse de la realidad, de recuperar el poder y ubicarse identitariamente.

La opción por una construcción histórica que parte del relato de vida de los protagonistas del campo supone el inicio de un necesario proceso de toma de conciencia, tanto por parte del investigador como de la persona investigada, mediante la recuperación reflexiva de la trayectoria de vida, que otorga sentido al campo en su relación con otras trayectorias.

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación... 203

4. Referncias bibliográficas

Benayas, J.; Gutiérrez, J. y Hernández, N. (2003). La investigación en EA en España. Madrid. Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Bourdieu, P.(2000). Cuestiones de sociología. Madrid. Istmo, D.L.

Caride, J.A. y Meira, P.A. (2001). Educación Ambiental y Desarrollo Hu-mano. Barcelona. Ariel.

Caride, J.A. (2007). La educación ambiental como investigación educa-tiva. AmbientalMente Sustentable. Revista científica galego-lusófona de educación ambiental, Nº3. A Coruña. Universidade da Coruña. CEIDA. 33-55.

Ferrarotti, F. (1991). La historia y lo cotidiano. Barcelona. Península.

Foucault, M. (2009). Arqueología del saber. Madrid. Siglo XXI.

González Gaudiano (2006). Educaçᾶo Ambiental. Lisboa. Instituto Pia-get.

Gutiérrez, J. (2008). Avances metodológicos contemporáneos en el campo de la investigación en Educación Ambiental. En Meira, P. A. e Andrade, M. (coord.). Investigación e Formación en Educación Ambiental. Novos escenarios e enfoques para un tempo de cambios. Concello de Oleiros. CEIDA. 65-76.

Reigota, M. (2003). Trajetórias e narrativas a través da Educaçᾶo Am-biental. En Reigota, M. Possas. R. y Ribeiro, A. (orgs). Trajetórias e narrativas a través da Educaçᾶo ambiental. Río de Janeiro: DP&A editora. 9-18.

Meira, P.A. (2008). De Tbilisi (1977) a Santiago de Compostela (2000), una lectura sócio-histórica de la Educación Ambiental y algún apunte sobre la crisis del presente. En Actas del Foro Tbilisi+31. Visiones Iberoamericanas de la Educación Ambiental en México. Guanajuato-México. Academia Nacional de Educación Ambiental.

Meira, P. (2009). Outra leitura da historia da educación ambiental e algún apunte sobre a crise do presente. AmbientalMente Sustenta-ble. Revista científica galego-lusófona de educación ambiental. Nº8. A Coruña. Universidade da Coruña. CEIDA. 15-43.

María Barba Núñez204

Meira, P.A. y Pardellas, M. (2012). Educación ambiental en Galicia. Cri-se ¿que crise?. Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio ambiente. Nº 66. Santiago de Compostela. ADEGA. 52-54.

Mills, C.W. (1961). La imaginación sociológica. México D.F. Fondo de cultura económica.

Sato, M. y Dos Santos, J.E. (2001). Educação ambiental e cidadania: cenários brasileiros. SantaCruz do Sul. DUNISC.

Sauvé, L. (2008). A investigación universitaria en Educación Ambien-tal: tendencias teóricas e metodolóxicas nas comunidades científi-cas francófonas. En Meira, P. A. e Andrade, M. (coord.). Investigación e Formación en Educación Ambiental. Novos escenarios e enfoques para un tempo de cambios. Concello de Oleiros. CEIDA. 19-42.

Varela, J. y Álvarez-Uría, F. (1985). La crisis de los paradigmas socio-lógicos: el papel de la teoría de Michel Foucault. Valencia. Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo.

La pedagogía social en la Universidad 15

La Pedagogía Social en la Universidad

Investigación, formación y compromiso socialXXV Seminario Interuniversitario de Pedagogía SocialTalavera de la Reina .(Toledo)29 y 30 de Noviembre

Facultad de Ciencias SocialesAvd. Real Fábrica de Seda s/n. Talavera De La Reina

http://www.uclm.es/actividades/2012/sips

OrganizaUniversidad de Castilla la Mancha. Departamento de PedagogíaSIPS. Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social

Colaboran Diputación de Toledo Rede de investigación e Educación e Formación para ciudadanía

e a Sociedade do Coñecemento IPADE