Il sito neolitico di Vicofertile (Parma)

Transcript of Il sito neolitico di Vicofertile (Parma)

R I V I S TA

D I S T U D I L I G U R I

ANNI LXXVII – LXXIX

GENNAIO – DICEMBRE 2011-2013

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURIMUSEO BICKNELL – BORDIGHERA

Atti del Convegno

IL PIENO SVILUPPO DEL NEOLITICOIN ITALIA

Museo Archeologico del Finale – Finale Ligure Borgo8–10 giugno 2009

a cura diMaria Bernabò Brea – Roberto Maggi – Alessandra Manfredini

Bordighera 2014

Con il patrocinio diIstituto Italiano di Preistoria e ProtostoriaUniversità di Roma – La SapienzaDirezione regionale per i beni culturali e paesaggistici della LiguriaSoprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia e RomagnaSoprintendenza per i beni archeologici della LiguriaIstituto Internazionale di Studi LiguriCivico Museo del Finale

Con il contributo diComune di Finale Ligure, Cava Arene Candide s.r.l., Freddy S.p.A.

Comitato scientificoMaria BernaBò Brea, roBerto Maggi, alessandra Manfredini

Comitato organizzatoredaniele aroBBa, andrea de Pascale, angiolo del lucchese, roBerto Maggi

Organizzazione e gestione del sito web dedicatostefano rossi

Redazione dei pre-attistefano rossi, anna sMaldone

Segreteria del Convegnostefano rossi, anna sMaldone

con la collaborazione disiMona Mordeglia, Manuela saccone, carlo Vinotti

Segreteria di redazione degli AttiMaria BernaBò Brea, roBerto Maggi, chiara Panelli, stefano rossi

Studio grafico e impaginazioneOLTRE s.r.l., via Torino 1, Sestri Levante, Genova

Programma del Convegno

8 giugno 09.30 Saluti delle Autorità10.15 M.Bernabò Brea, R. Maggi, A. Manfredini - Introduzione11.00 D. Binder - VBQ-Chassey tra Provenza e Liguria12.00 pausa11.30 A. Beeching - Rapporti Francia-Italia attraverso le Alpi12.30 A. Pedrotti, E. Bannfy - Le culture dell’area nord-orientale nella prima metà

del V millennio a. C. La cultura di Lengyel e la cultura dei Vasi a Bocca Quadrata: rituali funerari a confronto

13.00 pranzo14.30 Tavola Rotonda: Ambiente, economia, uso del territorio – chairman: R. Maggi16.30 pausa17.00-19.30 Tavola Rotonda: Ambiente, economia, uso del territorio – chairman: R. Maggi21.00 apertura staordinaria e visita al Museo Archeologico del Finale

9 giugno

09.00 Tavola rotonda: Le produzioni quali indicatori di identità e di contatti – chairman A. Del Lucchese10.45 pausa11.15 Tavola rotonda: Le produzioni quali indicatori di identità e di contatti – chairman A. Del Lucchese13.00 pranzo14.00 Tavola Rotonda: Il mondo rituale e funerario – chairman M. Bernabò Brea16.45 pausa17.15-19.30 Tavola Rotonda: Antropologia – chairman L. Salvadei

Presentazione del volume, Il riparo di Pian del Ciliegio. Un sito Neolitico sull’altopiano delle Manie a cura di A. Del Lucchese

10 giugno09.00 Tavola Rotonda: Definizione degli aspetti culturali – chairman L. Sarti11.00 pausa11.30 Tavola rotonda: Quale società? - chairman A. Manfredini14.30-16.30 Escursione alla Caverna delle Arene Candide

INDICE

Maria BernaBò Brea, roBerto Maggi, alessandra Manfredini

Introduzione 17

i. Uno sgUardo da occidente

didier Binder, cedric lepère

From Impresso-Cardial to SMP and Chassey in Provence 21

ii. aMBiente, econoMia, Uso del territorio

MaUro creMaschi

L’uso del suolo nel Neolitico in ambito padano: lo stato dell’arte 33

daria giUseppina Banchieri, lanfredo castelletti, BarBara cerMesoni, elisa Martinelli, paolo oppizzi

Modalità di occupazione e sfruttamento del territorio nel corso del V millennio a.C. nella Lombardia occidentale e nel Canton Ticino 41

girolaMo fiorentino, cosiMo d’oronzo, Milena priMavera, MassiMo caldara, italo Maria MUntoni, francesca radina

Variazioni ambientali e dinamiche antropiche in Puglia (5 600 – 4 000 BC) 47

MaUro rottoli, elena regola

L’agricoltura in Italia settentrionale nel V millennio a.C.: nuovi dati dal sito di via Guidorossi a Parma 55

Marco Marchesini, ilaria goBBo, silvia Marvelli

La ricostruzione del paesaggio vegetale nel Neolitico medio in Emilia Romagna attraverso le indagini palinologiche 63

Marialetizia carra

I macroresti vegetali dal sito di Ponte Ghiara (PR). Considerazioni paleo-ecologiche e paleo-economiche 71

cynthianne spiteri, oliver edward craig, italo Maria MUntoni, francesca radina

The transition to agriculture in the Western Mediterranean. Evidence from pots 79

Jacopo de grossi Mazzorin

L’analisi archeozoologica di alcuni siti della cultura neolitica dei vasi a bocca quadrata del Parmense 87

BarBara voytek

Plus ça change, plus c’est la même chose. Change and Continuity in the Neolithic 95

Jacopo de grossi Mazzorin, alBerto c. potenza

Lo sfruttamento delle risorse animali nel sito neolitico di Serra Cicora (Nardò, Lecce) 101

leonardo salari, Maria cristina de angelis, antonio tagliacozzo

La fauna neolitica della Grotta dei Cocci (Narni, Umbria) 105

cecilia conati BarBaro

Forme di aggregazione sociale e uso del territorio nel Tavoliere di Puglia 111

arMando gravina

La Daunia nel V millennio: note di topografia 119

lorenza Bronzoni, paolo ferrari

Elementi per una riflessione sulle strutture infossate della fase VBQ in Emilia occidentale 127

daniele aroBBa, angiolo del lUcchese, piera Melli, rosanna caraMiello

Evidenze di scalvatura in rami di frassino del Neolitico medio a Genova 137

antonio cUrci, Maria cristina de angelis, adriana Moroni lanfredini, siMona padoanello, antonio tagliacozzo

Grotta Bella (Umbria). Dati per un’analisi economica e paleo ambientale 143

alessandra facciolo, antonio tagliacozzo, vincenzo tiné

Le fosse di combustione con resti di animali dai livelli del Neolitico medio (facies Serra d’Alto) di Grotta San Michele di Saracena (CS) 151

daniele aroBBa, rosanna caraMiello

Indagine archeobotanica sui livelli del Riparo di Rocca Due Teste presso Alpicella (Varazze, Savona) 157

iii. le prodUzioni qUali indicatori di identità e di contatti

italo Maria MUntoni

La ceramica Serra d’Alto in Italia meridionale. Circolazione di materie prime, di prodotti finiti, di tecnologie? 169

Marta coloMBo

La standardizzazione delle misure e delle decorazioni nelle forme vascolari della Cultura di Catignano 179

BiancaMaria arangUren, annaMaria de francesco, Marco Bocci, gino crisci, pasqUino pallecchi

Ceramiche di imitazione Serra d’Alto a Grotta della Spinosa, Massa Marittima (GR) 185

valentina cannavò, Maria BernaBò Brea, sara t. levi, paola Mazzieri

Dati archeologici e analisi archeometrica di vasetti tipo “San Martino” rinvenuti in Emilia 191

andrea de pascale

Le pintadere neolitiche nelle collezioni del Museo Archeologico del Finale 203

valentina cannavò, sara t. levi, siMone Mantini, Maria BernaBò Brea

Analisi esplorativa della statuina neolitica di Vicofertile 211

siMone occhi

Le asce in pietra levigata della collezione storica del Museo Archeologico Nazionale di Parma 215

patrizia gariBaldi, eUgenia isetti, irene Molinari, gUido rossi

Le asce in pietra levigata del Neolitico della Penisola italiana: collezioni e nuove ricerche 225

roBerto Micheli

Ornamenti personali e gruppi neolitici: elementi di differenziazione culturale nell’ambito della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata 235

siMona scarcella

La produzione della ceramica stentinelliana a Perriere Sottano (CT). Rottura nelle decorazioni e continuità nell’utilizzo delle materie prime 243

Maria grazia BUlgarelli, laUra d’erMe

Poggio Olivastro (Canino, VT): la fase del pieno Neolitico 249

claUdio capelli, angiolo del lUcchese, elisaBetta starnini

La produzione ceramica neolitica: analisi archeometriche su materiali del Riparo di Pian del Ciliegio (Finale Ligure - SV) 255

alessia colaianni, alfredo geniola, doMenico loiacono, antonio Minafra, rosa ModUgno, rocco sanseverino, lUigi schiavUlli

Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche di tipo Serra d’Alto dal sito di Santa Barbara (Polignano a Mare – BA). Risultati preliminari 257

iv. il Mondo ritUale e fUnerario

renata grifoni creMonesi

Aspetti ideologici e funerari nella cultura di Ripoli e nell’Italia centro meridionale 265

alessandra Manfredini

Animali: non solo cibo 275

alfredo geniola, rocco sanseverino

Elementi funerari nell’area centro-meridionale del sito di Santa Barbara (Polignano a Mare - BA) 283

andrea ciaMpalini, Marco firpo, eUgenia isetti, ivano rellini, antonella traverso

Il culto del sacro nel complesso di Grotta Scaloria (FG) 289

donato coppola, antonio cUrci, francesco genchi

La frequentazione cultuale della Grotta di San Biagio (Ostuni – Brindisi) 295

Maria BernaBò Brea, Maria Maffi, paola Mazzieri, loretana salvadei, iaMes tiraBassi

Le necropoli VBQ in Emilia 303

Maria BernaBò Brea, paola Mazzieri

Osservazioni sulla sfera rituale del mondo VBQ in base ai dati forniti dagli insediamenti dell’Emilia occidentale 315

paola Mazzieri, roBerto Micheli

Tradizioni funerarie e ornamenti personali. Alcune osservazioni dalla sfera VBQ emiliana alla luce delle ultime scoperte 323

paola Mazzieri, siMone occhi

Le asce nei corredi sepolcrali dell’Emilia occidentale 331

daniela castagna, valentina gazzoni, gaBriele lUigi francesco BerrUti, Martina de March

Studio preliminare sulle sepolture neolitiche del territorio mantovano: i casi di Mantova, Bagnolo San Vito e San Giorgio 339

ida tiBeri, sara dell’anna

Usi funerari nel Salento del V millennio a.C. Le tombe di Carpignano Salentino (Lecce) 353

v. antropologia

paola iacUMin, antonietta di Matteo, lUciana Mantovani

Gli isotopi stabili nelle popolazioni del Neolitico Medio dell’Emilia occidentale 361

daMiano Marchi, vitale s. sparacello

Un approccio biomeccanico alla ricostruzione delle strategie di sussistenza delle popolazioni neolitiche della Liguria occidentale 365

gwenaëlle goUde, didier Binder, angiolo del lUcchese

Alimentation et modes de vie néolithiques en Ligurie 371

elsa pacciani, giUseppe d’aMore, sylvia di Marco, andrea Messina, lUca sineo

Il reperto cranico umano del Riparo della Rossa, Serra San Quirico (Ancona), nel contesto della variabilità morfometrica delle popolazioni neolitiche italiane ed europee 383

loretana salvadei

Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio. Dati metrici e morfologici 389

loretana salvadei, alessandra spina

Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio. Dati patologici 399

vi. definizione degli aspetti cUltUrali

angiolo del lUcchese

Nuovi dati sul pieno Neolitico nel Finalese dal Riparo di Pian del Ciliegio 405

gian piero Martino, giUliva odetti

Il Riparo di Rocca Due Teste all’Alpicella di Varazze (SV) nel contesto del Neolitico medio e superiore della Liguria 413

nicola dal santo, paola Mazzieri

Connotazione e sviluppo diacronico del VBQ in Emilia occidentale in base alle industrie ceramiche e litiche. Gli esempi dei siti di Ponte Ghiara, Benefizio e via Guidorossi 419

iaMes tiraBassi

La fase iniziale della Cultura VBQ documentata a Rivaltella – Ca’ Romensini (RE) 429

chiara panelli

Il sito neolitico di Vicofertile (Parma) 439

paola Mazzieri

Il Sito VBQ di stile “meandro-spiralico” di via Guidorossi a Parma 447

paola Mazzieri, Marco grignano

L’insediamento di VBQ I di Benefizio (Parma) 457

Maria Maffi, anna frasca

Nuovi dati relativi alla frequentazione dei Vasi a Bocca Quadrata in territorio piacentino 465

paola Mazzieri

Il sito VBQ di Pontetaro (PR) 477

MaUrizio liBelli

Il sito neolitico di Gaione “Parco del Cinghio” 485

lUcia sarti, nicoletta volante

Il pieno Neolitico in Toscana: variabilità delle produzioni ceramiche e litiche nel contesto dell’Italia centrale 497

alfredo geniola, rocco sanseverino

Considerazioni culturali sull’aspetto Chiantinelle nel territorio di Serracapriola (FG) 505

elettra ingravallo

Serra Cicora e le facies neolitiche meridionali: un’occasione per parlarne 511

vincenzo tiné, elena natali

Il Neolitico medio nella Calabria settentrionale. Nuovi dati da Grotta San Michele di Saracena e Grotta della Madonna di Praia e Mare (CS) 515

IndIce deI PrePrInt 521

Rivista di Studi Liguri, LXXVII – LXXIX (2011–2013)

Il sito neolitico di Vicofertile (Parma)

Chiara Panelli*

1. Il sIto

*Dottorato di Ricerca, Università degli studi di Genova, LASA-Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale - Université Nice Sophia Antipolis, CNRS UMR7264, CEPAM, e-mail: [email protected]

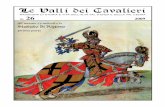

Fig. 1 - Vicofertile (PR): planimetria del tetto del suolo neolitico (rilievo Archeosistemi, Reggio Emilia).

dosso fluviale ed è stato indagato tramite tagli artificiali corrispondenti agli orizzonti pedogenetici riconosciuti3. La natura del deposito e le modalità dell’indagine non per-mettono una sicura definizione del contesto stratigrafico; tuttavia la maggior parte delle evidenze strutturali sembra impostarsi su un medesimo livello, alla sommità del suolo neolitico e la parziale sovrapposizione di alcune strutture è indizio di una possibile scansione insediativa (figg. 1-2).

A Vicofertile, come riscontrato in altri contesti emi-liani coevi4, si osserva la compresenza di testimonianze riferibili a differenti utilizzi del sito. L’uso funerario, denunciato da una necropoli costituita da sei sepolture

Un intervento d’emergenza, effettuato nel 2005 in un’area destinata a lottizzazione residenziale, a Vicofer-tile, a una decina di chilometri a Sud–Ovest di Parma, ha indagato un’articolata successione stratigrafica le cui evidenze più significative sono attribuibili alla Cultura dei vasi a bocca quadrata1. Queste ultime sembrano rife-rirsi a un sito originariamente collocato sulla sponda di un meandro fluviale ed erano coperte da una sequenza di depositi alluvionali intercalati da testimonianze più recenti2.

Il suolo neolitico, a matrice prevalentemente limo-ar-gillosa, sembrava riempire la depressione determinata dal

ChIara PanellI

440

ad inumazione sembra, infatti, coesistere con una desti-nazione apparentemente differente suggerita dal rinveni-mento di alcune strutture e di numerose buche di palo.

Delle sei inumazioni rinvenute (fig. 3), cinque erano allineate lungo il margine occidentale del cantiere, a di-stanza di circa un metro l’una dall’altra (fig. 2), mentre solo una (T. 1), infantile5, appariva isolata ed era ubicata nelle vicinanze di una struttura a fossa.

Le sei sepolture osservano il rituale fortemente codi-ficato attestato nei siti neolitici padani: gli inumati era-no tutti deposti in decubito laterale sinistro, con gli arti inferiori flessi o iperflessi e quelli superiori piegati con entrambe le mani al viso oppure con una mano sul baci-no, all’interno di semplici fosse di forma ovale o rettan-golare, ben visibili6.

Tra le sepolture allineate, la posizione centrale era occupata dall’unica deposizione femminile (T. 3), appar-tenente ad una donna di età matura, accompagnata da un corredo di eccezionale pregio7 costituito da: un piccolo vaso a bocca quadrata, un’olletta tipo S. Martino stretta nella mano sinistra, una statuina fittile, raffigurante una

Fig. 2 - Vicofertile (PR): planimetria del substrato, sepolture, strutture negative (rilievo Archeosistemi, Reggio Emilia).

figura femminile seduta, adagiata sull’avambraccio sini-stro e posta di fronte al volto della defunta8.

Ai lati di questa sepoltura vi erano quattro inumazioni di individui di sesso maschile: le due più vicine appar-tenevano rispettivamente a un bambino (T.4), accompa-gnato da due asce in pietra levigata e a un giovane (T.2) con una lama in ossidiana e un’ascia; le altre (TT. 5-6) a due giovani privi di corredo.

Nell’area occidentale, accanto alle sepolture, erano presenti, inoltre, cinque fosse che non hanno però resti-tuito alcun materiale archeologico9 (figg. 1-2). Di queste, almeno tre10, di forma rettangolare, con pareti verticali e fondo piatto, si avvicinano maggiormente, per caratteri-stiche formali, dimensioni e orientamento alle fosse che ospitavano le sepolture, e in particolare a quelle di T.2, T. 3 e T.6. La presenza di fosse apparentemente vuote in contesti funerari, attestata anche nel vicino sito di Gaione loc. Cinghio11, può essere verosimilmente connessa alla funzione sepolcrale dell’area.

Accanto alla sepoltura infantile isolata, nell’area sud-orientale del sito, è stata individuata un’ampia fossa

Il sIto neolItICo dI VICofertIle 441

di forma irregolare, di circa 3 x 3m12. La lettura della complessa stratificazione sembra suggerire che i diversi riempimenti siano riferibili a varie fasi di utilizzo della struttura. Sono documen-tate successive riescavazioni al-ternate a momenti di abbandono testimoniati da depositi di natura colluviale13. La vicinanza della sepoltura alla struttura a fossa ricalca una situazione riscontrata in altri siti emiliani,14 in cui tali strutture sono state rinvenute in associazione a testimonianze fu-nerarie15.

Sono state messe in luce, inol-tre, quattro strutture infossate di forma irregolarmente ovale, con profilo concavo e fondo piatto, di dimensioni pari a circa 1,5 x 1m, variamente connesse ad attività di combustione. Di queste, solo una16, collocata a pochi metri di distanza da T. 3, sembra aver ef-fettivamente ospitato una combu-stione diretta in ragione delle evi-denti tracce di rubefazione sulle pareti e del riempimento, formato da fibre carboniose isorientate in giacitura planare coperte da pietre calcaree e areniti fortemente alte-rate dal calore. Le altre strutture17, con riempimenti caratterizzati da scarsi carboni e pietre alterate per termoclasi, tra cui alcune macine e un macinello, non recavano se-

Fig. 4 – Vicofertile (PR): una delle strutture legate ad attività di com-bustione (US 26).

Fig. 5 – Vicofertile (PR): le buche di palo nell’area orientale del cantiere.

Fig. 3 – Vicofertile (PR): a) Sepoltura T.1; b) Sepoltura T.2; c) Sepoltura T.6; d) il corredo della Sepoltura T.3; e) particolare della statuina fittile del corredo della Sepoltura T.3; f) Sepoltura T.5; g) Sepoltura T.4; h) Sepoltura T.3.

ChIara PanellI

442

2. la CeramICa

I materiali ceramici rinvenuti nel sito si presentano notevol-mente frammentati, e provengo-no, per la quasi totalità dal suolo e dai riempimenti della struttura a fossa19. Delle altre strutture indagate solo alcune20 hanno re-stituito rari frammenti, tra cui nessun elemento diagnostico. L’analisi della distribuzione spa-ziale dei materiali ceramici ha permesso di evidenziare che i re-perti si concentravano soprattut-to nell’area orientale, tendevano a rarefarsi nella zona centrale, ed erano quasi assenti nella parte occidentale del sito, in corrispon-denza delle sepolture.

La produzione ceramica è omogenea, sia per le caratte-ristiche tecnologiche sia per gli aspetti formali e decorativi. Nonostante lo stato di notevole frammentazione, è stato possibile individuare alcune forme vasco-lari e tipologie decorative carat-teristiche della seconda fase della Cultura dei vasi a bocca quadrata.

Attraverso l’osservazione macroscopica di alcuni parame-tri distintivi, quali dimensione e quantità degli inclusi, trattamen-to delle superfici, spessore delle pareti e colore delle superfici, la produzione ceramica è stata clas-sificata in quattro gruppi:

Fine: presenta generalmente impasti con bassa percentuale di degrassante; superfici lisciate o brunite, spesso decorate, di colo-re nero o bruno-nerastro; spesso-

ri esigui (fino a 0,5 cm ca.);Medio-fine: presenta impasti con discreta percentuale

di degrassante; superfici lisciate, talvolta decorate, con una gradazione di colori che va dal bruno al bruno nera-stro; spessori esigui (0,5 cm ca.);

Media: presenta impasti con abbondante percentuale di degrassanti minerali; superfici sommariamente liscia-te, di colore che varia dal giallo al bruno rossastro fino al bruno scuro; spessori di massimo 1 cm ca;

Grossolana: presenta impasti con abbondanti elemen-ti minerali; superfici generalmente lisciate in maniera

gni di alterazione termica delle pareti e potrebbero essere interpretate come esito di scarichi di materiale proveniente da focolari (fig. 4).

Nella porzione orientale dello scavo, sono state infine scavate 47 buche di palo (con diametro compreso tra i 20 e i 40 cm).

A causa della forte pedogenesi, le buche sono state individuate solo alla base del suolo; non è stato, quindi, possibile risalire alle loro quote di impianto e indagare eventuali relazioni strutturali, anche se sembrano visibili alcuni brevi allineamenti (fig. 5) 18.

Fig. 6 – Vicofertile (PR): ceramica fine dal suolo.

Il sIto neolItICo dI VICofertIle 443

un solo caso si evidenzia l’associazione di tecniche per realizzare una sintassi composta da meandri schiacciati associati a una banda a reticolo graffita (fig. 6: 29).

La ceramica media e grossolana è scarsamente atte-stata e rappresentata da poche forme semplici. Si tratta di orci, soprattutto a bocca ristretta, (fig. 9: 10-13) e, in minor misura, di scodelle a bocca quadrata (fig. 9: 1). I bordi sono sempre impressi mentre, per quanto riguar-da le forme chiuse, il corpo è decorato unicamente con impressioni a trascinamento, realizzate manualmente o attraverso l’impiego di differenti strumenti, e variamente disposte sulla parete (fig. 9: 2, 5, 7-8, 10-14, 16), a occu-pare gran parte della superficie. Questa tipologia decora-tiva su classi ceramiche medie e grossolane è ampiamen-te rappresentata in numerosi siti configurandosi come “patrimonio comune, nella ceramica grossolana, sia degli stanziamenti della fase antica, sia di quelli della fase me-dia della Cultura23”. Tra gli elementi di presa compaiono solamente anse a nastro verticale leggermente insellate (fig. 9: 1, 4, 17).

I fondi attestati in tutte le classi d’impasto sono gene-ralmente piatti, ma sono presenti anche alcuni esemplari concavi (fig. 8: 21); in impasto grossolano sono frequenti anche i fondi a tacco (fig. 9: 3, 9, 15), in alcuni casi re-canti impronte di stuoie.

Gli unici reperti ceramici provenienti dalle sepolture sono quelli pertinenti al corredo di T. 3. Oltre alla nota statuina fittile, sono stati rinvenuti, infatti, un piccolo vaso a bocca quadrata profondo, con collo distinto e corpo glo-bulare che ricorda le produzioni miniaturistiche24 e un’ol-

sommaria o scabre; spessori di massimo 1,3 cm ca.

Le classi maggiormente at-testate sono quella fine e quella medio-fine, a fronte di una scarsa presenza di quella media e gros-solana.

Le forme più ricorrenti, in im-pasto compatto fine o medio-fine, di colore bruno o bruno nerastro, sono scodelle a bocca quadra-ta (figg. 6: 1-15; 7: 1-6; 8: 1-8), talvolta munite di piccole anse (fig. 6: 4, 21), che costituiscono la tipologia predominante, carat-teristica della seconda fase della Cultura dei vasi a bocca quadrata.

Compaiono, inoltre, in misura minore, scodelle con orlo a tesa (fig. 8: 14-15), olle di varie dimen-sioni (figg. 6: 28-29, 31; 8: 16, 22) e bicchieri profondi dal profilo articolato (figg. 7: 7; 8: 9), la cui presenza è indiziata soprattutto da frammenti di spalla e di carena.

Alcuni frammenti ricomponibili, di un unico “co-perchio” (fig. 6: 26), sono realizzati con un impasto fine micaceo. Il disco reca un motivo a spirale realizzata ad excisione, mentre la parete del piede presenta una banda a meandri schiacciati. L’esemplare di Vicofertile trova con-fronto, sia per le dimensioni che per il motivo decorativo del disco, con altri, soprattutto provenienti dai siti dell’E-milia occidentale21, mentre differisce per le caratteristiche formali del piede, generalmente cilindrico.

Nel complesso, la decorazione è presente su un ele-vato numero di frammenti. Molto frequenti sono i motivi geometrici rappresentati da fasci di linee parallele (figg. 6: 14-16, 31; 7: 8), motivi a filo spinato (figg. 6: 8, 12; 7: 4-5; 8: 12) e bande a reticolo (fig. 6: 25). Il repertorio di motivi dinamici è costituito da spirali (fig. 8: 10-11), me-andri schiacciati (figg. 6: 22, 26-27, 29-30; 7: 11), motivi a serpentina (figg. 6: 18-20; 8: 19), talvolta associati a spirali ricorrenti (fig. 8: 22).

L’impiego della tecnica a incisione appare predomi-nante, spesso associata all’excisione, soprattutto nella realizzazione di motivi dinamici (fig. 8: 22-23). La tec-nica a graffito è attestata, seppur in minor misura, per la resa di motivi geometrici lineari (figg. 6: 23-24; 8: 8), bande campite a reticolo o a tratteggio (fig. 8: 8), ma an-che dinamici, esclusivamente a spirale (fig. 7: 9, 12). In particolare, la sintassi costituita da spirali ricorrenti pre-sente su alcuni frammenti di parete e fondo (fig. 7: 11-12) trova confronto con quella documentata sull’olletta tipo S. Martino rinvenuto nella Sepoltura 2 di La Razza22. In

Fig. 7 – Vicofertile (PR): ceramica fine dalla struttura a fossa.

ChIara PanellI

444

letta tipo San Martino in ceramica d’impasto fine, mal cotta25. Entram-bi i recipienti sono inornati, distin-guendosi nettamente dal resto della produzione ceramica riccamente decorata, come costantemente rile-vato nei siti della medesima facies culturale26.

Sulla base dei risultati dall’ana-lisi preliminare del complesso cera-mico e della lettura dei dati strati-grafici, la frequentazione neolitica documentata nel sito di Vicofertile sembra pertinente a un’occupazio-ne di breve durata o a più momenti succedutisi in un limitato lasso di tempo. Lo studio della ceramica ha, infatti, evidenziato una sostanziale omogeneità dei materiali indipen-dentemente dalla loro provenienza stratigrafica.

Il complesso ceramico di Vi-cofertile presenta strette affinità, in particolare con i limitrofi siti di Parma, via Guidorossi27 e Pon-tetaro28, ma anche con i siti di La Razza di Campegine29, Chiozza di Scandiano30, Casatico di Marcaria31 e La Vela di Trento32, pienamente ascrivibili alla seconda fase della Cultura dei vasi a bocca quadrata, e collocabili cronologicamente nella seconda metà del V millennio cal. BC.

RingRaziamenti

Si ringraziano Maria Bernabò Brea per aver permesso lo studio e la pubblicazione dei materiali, Mau-rizio Libelli e Stefano Rossi per il prezioso aiuto.

Fig. 8 – Vicofertile (PR): ceramica medio-fine dal suolo (1-18) e dalla struttura a fossa (19-24),

note

1 Il sito era stato individuato nel 2002 in seguito a sondaggi di verifica in via Roma a Vicofertile, Parma. Lo scavo, archeologico eseguito nell’autunno 2005, in previsione della realizzazione di un comples-so residenziale nel lotto “Adele”, è stato condotto da AR/S Archeo-sistemi Soc. Coop. e diretto dalla dott.ssa Maria Bernabò Brea (So-printendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna). L’area indagata è pari a circa 320 m2. I dati relativi alla stratigrafia sono stati desunti dalla relazione di scavo redatta da Giorgia Fontana e depositata presso l’Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Parma.

2 I livelli neolitici risultano coperti da una coltre alluvionale (US 7) su

cui si imposta un suolo con evidenze riferibili all’età del Bronzo (US 3), forse connesse a frequentazioni periferiche dell’insediamento terramaricolo poco distante. Un ulteriore deposito alluvionale (US 2B-C) separa questa fase da un suolo (US 2A), contenente rari fram-menti laterizi, databile genericamente all’età romana. Al tetto di US 7 sono stati individuati i limiti di un canale naturale con andamento Nord-Ovest/Sud-Est (US 16), largo 3-4 m, presente su tutta l’area di scavo e che ha inciso parzialmente il deposito neolitico.

3 Gli orizzonti pedogenetici individuati sono: 1) US 17 A e US 17 B; 2) US 21= 42 e US 12=41; 3) US 25; 4) US 24=57. All’interno del secondo orizzonte sono state riconosciute alcune zone maggiormen-

Il sIto neolItICo dI VICofertIle 445

Fig. 9 – Vicofertile (PR): ceramica media e grossolana dal suolo (1-9) e dalla struttura (10-18).

te antropizzate (US 72, US 73, US 119, US 120, US 121, US 122). Nell’area in cui il suolo neolitico non copriva diretta-mente le ghiaie, esso si impostava su un livello alluvionale (US 13).

4 BernaBò Brea et al. 2006, pp. 179-180.5 La determinazione del sesso e dell’età

degli individui è a cura di Loretana Sal-vadei (BernaBò Brea et al. 2010).

6 Le testimonianze funerarie presenti nel sito sono state studiate nell’ambito di un progetto di ricerca coordinato da Maria Bernabò Brea e Loretana Salvadei. Per una descrizione e un’analisi più detta-gliata delle sepolture e dei relativi corre-di provenienti dal sito di Vicofertile si ri-manda a BernaBò Brea 2006 e BernaBò Brea et al. 2010.

7 BernaBò Brea 2006; BernaBò Brea et al. 2010, p. 77, fig. 14; BernaBò Brea, Cultraro 2011.

8 BernaBò Brea et al. in questo volume.9 UUSS 83, 87, 94, 96, 98.10 UUSS 83, 87, 98. Le restanti due, UUSS

94 e 96, erano poco profonde, di forma sub circolare e con pareti inclinate.

11 BernaBò Brea et al. 2010, pp. 91-92; lI-BellI in questo volume.

12 UUSS 39-53-68.13 All’interno della struttura sono state

individuate anche due buche di palo (UUSS 47-40), la cui funzione non appa-re chiara.

14 La medesima situazione è documentata nei siti di La Razza di Campegine (Ber-naBò Brea et al. 2008, pp. 66-67), Ponte-taro (mazzIerI in questo volume), Ponte Ghiara (BernaBò Brea et al. 2000, p. 272), Parma – Via Guidorossi (mazzIerI in questo volume).

15 Per una più ampia trattazione relativa a questa tipologia di strutture si rimanda a BronzonI, ferrarI in questo volume.

16 US 102.17 UUSS 27, 56, 123.18 In base alla distribuzione e ad analogie

strutturali, in corso di scavo, sono sta-ti ipotizzati alcuni raggruppamenti. In particolare una serie di buche (UUSS 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116 e 117) presentava riempimenti di colore bruno caratterizzato da malacofauna e concre-zioni carbonatiche, mentre un secondo gruppo (UUSS 112, 113, 114) presentava riempimenti di colore grigio-giallastro, con frequenti bioturbazioni. Un terzo insieme di buche (UUSS 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 152) era caratterizzato da riempimenti di colore grigiastro contenenti concrezioni carbonatiche. Tali raggruppamenti non sembrano in nessun modo connessi ad allineamenti o tracce planimetriche.

19 UUSS 37, 36, 44, 38, 52.20 Rari frammenti ceramici provengono dai riempimenti delle strutture

di combustione (US 29 e US 31, US 55, US 70) e da quelli di alcune buche (UUSS 126, 131, 148, 149).

21 I confronti più significativi sono con gli esemplari rinvenuti nei siti di Pontetaro (mazzIerI in questo volume), Parma, via Guidorossi (mazzIerI in questo volume), Gazzo Veronese, loc. Ponte Nuovo

(salzanI 2002, fig. 1) e Vecchiazzano (massI PasI, PratI 1996, fig. 73.26).

22 BernaBò Brea et al. 2008, fig. 19.2.23 BagolInI, BIagI 1975, p.13.24 BernaBò Brea et al. 2010, fig. 14:2.25 BernaBò Brea et al. 2010, fig. 14:1.26 BernaBò Brea et al. 2010, p. 100.27 mazzIerI in questo volume. 28 mazzIerI in questo volume.29 Cazzella et al. 1976. Per quanto riguarda la ceramica fine si segna-

lano, ad esempio, le decorazioni a meandri schiacciati realizzati a incisione ed excisione di fig. 4; inoltre si riscontrano molte analogie

ChIara PanellI

446

con gli orci variamente decorati con impressioni a trascinamento, fig. 6.

30 BagolInI, BarfIeld 1971. Per questo sito, ad esempio, si segnalano numerosi confronti soprattutto per la decorazione a filo spinato e a serpentina (fig. 4), presente sulle scodelle, la decorazione ad ampie spirali excise presente soprattutto sul corpo di olle (fig. 5) e la deco-razione a trascinamento sulle forme in ceramica grossolana (fig. 8).

31 BIagI 1978, BIagI et al. 1983. Ad esempio confronti molto stringenti sono possibili nel caso delle scodelle, variamente decorate (BIagI 1978, fig. 3).

32 degasPerI et al. 2006. In particolare, la decorazione con linee incise parallele sulle scodelle trovano confronto con fig. 7, 13.

33 Le datazioni radiocarboniche effettuate, dal CEDAD di Lecce, sulle ossa pertinenti a due sepolture della necropoli hanno fornito i se-guenti risultati: T.3, LTL4569A:5357±50 BP, 4273 - 4050 cal. BC 79.9%; T.2, LTL4571A: 5740±45 BP, 4706 - 4488 cal. BC 95.4%. Data la discordanza nei risultati delle datazioni, è stata ripetuta la determinazione di T.2, che ha prodotto il seguente risultato: LT-L5042A: 5630±50 BP, 4555 - 4351 cal. BC 95.4%.

BIBlIografIa

BagolInI B., BarfIeld l. h. 1971, Il neolitico di Chiozza di Scandiano nell’ambito delle culture padane in “Studi Trentini di Scienze Na-turali”, sez. B, XLVII, 1, pp. 3-74.

BagolInI B., BIagI P. 1975, L’insediamento di Garniga (Trento) e consi-derazioni sul neolitico della Valle dell’Adige nel’ambito dell’Italia Settentrionale, in “Preistoria Alpina”, 11, pp. 7-22.

BernaBò Brea m. 2006, Una statuina fittile da una sepoltura Vbq a Vi-cofertile (Parma), in “Origini”, XXVIII Nuova Serie IV, pp. 37-47.

BernaBò Brea m., BattIston C., mazzIerI P., ottomano C. 2000, Un gruppo di figurine fittili dal sito di Ponte Ghiara (Parma), in La Neolitizzazione tra Oriente e Occidente (Convegno di Studi, Udine, aprile 1999), a cura di A. Pessina, G. Muscio, Udine, pp. 269-287.

BernaBò Brea m., Cultraro m. 2011, La statuetta femminile di Vi-cofertile (PR) nel contesto neolitico italiano e trans adriatico: confronti tipologici e significati simbolici, in L’arte preistorica in Italia (Atti della XLII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007), in “Preistoria Alpina”, 46, 1, pp. 185-194.

BernaBò Brea m., salVadeI l., maffI m., mazzIerI P., muttI a., san-dIas m. 2006, Le necropoli dei vasi a bocca quadrata dell’Emilia occidentale: rapporti con gli abitati, rituali, corredi, dati antropo-logici, in Preistoria dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini (Atti del Convegno di Udine, 23-24 settembre 2005), a cura di A. Pessina, P. Visentini, Udine, pp. 169-186.

BernaBò Brea m., BronzonI l., CremasChI m., mazzIerI P., salVa-deI l., tromBIno l., ValseCChI V., BrunI s., Costa g., guglIelmI V. 2008, Lo scavo estensivo nel sito neolitico di Razza di Campe-gine (Reggio Emilia), in Archeologia ad alta velocità in Emilia Romagna. Indagini archeologiche e geologiche lungo il tracciato dell’Alta Velocità (Atti del Convegno di Parma, 9 giugno 2003), in

“Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna”, 22, pp. 41-86.BernaBò Brea m., maffI m., mazzIerI P., salVadeI l. 2010, Testimo-

nianze funerarie della gente dei Vasi a Bocca Quadrata in Emilia occidentale. Archeologia e antropologia, in “Rivista di Scienze Preistoriche”, LX, pp. 63-126.

BIagI P. 1978, Un momento della cultura dei vasi a bocca quadrata documentato a Casatico di Marcaria (MN), in “Preistoria Alpina”, 14, pp. 65-73.

BIagI P., Barker g. W. W, CremasChI m. 1983, La stazione di Casatico di Marcaria (Mantova) nel quadro paleo ambientale ed archeolo-gico dell’Olocene antico della Val Padana centrale (Studi Arche-ologici, 2), Bergamo.

Cazzella a., CremasChI m., mosColonI m., sala B. 1976, Siti neoli-tici in località Razza di Campegine (Reggio Emilia) in “Preistoria Alpina”, 12, pp. 79-126.

degasPerI n., mottes e., rottolI m. 2006, Recenti indagini nel sito neolitico de La Vela di Trento, in Preistoria dell’Italia settentrio-nale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini (Atti del Convegno di Udine, 23-24 settembre 2005), a cura di A. Pessina, P. Visentini, Udine, pp. 143-168.

massI PasI m., PratI l. 1996, Il sito neolitico di Vecchiazzano (Forlì), in Quando Forlì non c’era: origine del territorio e popolamen-to umano dal Paleolitico al IV sec. a.C. (Catalogo della Mostra), Forlì, pp. 143-152.

salzanI l. 2002, Gazzo Veronese – Località Ponte Nuovo. Due pozzetti della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata di “stile meandrospirali-co”, in Preistoria Veronese, contributi e aggiornamenti, a cura di A. Aspes (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 5), p. 82.