Estudio: Análisis de la implantación territorial del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)....

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Estudio: Análisis de la implantación territorial del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)....

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2000ACTIVIDADES SISTEMATICAS Y PUNTUALES

INFORMES Y MEMORIAS

Dirección General de Bienes Culturales

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2000. IIANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2000. IIANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2000. IIANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2000. IIANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2000. IIAbreviatura: AAA’2000.II

Coordinación de la edición:Coordinación de la edición:Coordinación de la edición:Coordinación de la edición:Coordinación de la edición:Dirección General de Bienes CulturalesServicio de Investigación y Difusión delPatrimonio Histórico.C/. Levies, 2741071 SevillaTelf. 955036900Fax: 955036943

Gestión de la producción:Gestión de la producción:Gestión de la producción:Gestión de la producción:Gestión de la producción:Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.Área de Programas de Cooperación Cultural y de Difusión eInstituciones del Patrimonio Histórico.

© de la edición: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.© de los textos y fotos: sus autores.Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

Impresión: RC Impresores, S.C.A.ISBN de la obra completa: 84-8266-330-5ISBN del volumen II: 84-8266-332-1Depósito Legal: SE-59-2003-II

127

ESTUDIO: ANÁLISIS DE LAIMPLANTACIÓN TERRITORIAL DELCASTILLO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA(SEVILLA). BASES METODOLÓGICAS YDOCUMENTALES.

ENRIQUE LUIS DOMÍNGUEZ BERENJENO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este artículo mostramos los resultados prelimi-nares de nuestra investigación sobre el Complejo Fortificadode Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El yacimiento posee un ampliodesarrollo histórico, desde la Edad del Bronce hasta el presen-te, pero la investigación tradicional se ha centrado en el monu-mento, omitiendo su contexto territorial. Nuestra investiga-ción comienza con la recopilación de toda la documentaciónsobre el yacimiento, a fin de relacionar sus principales fasesconstructivas con su territorio histórico. Mostramos los prin-cipales resultados referentes a la historia constructiva y la orga-nización espacial del Complejo, y el caso concreto del análisisdel territorio nucleado por el qalat islámico.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this article we summarize the preliminary resultsof our research on the Fortified Complex of Alcalá deGuadaíra (Sevilla). The site has a broad historical development,from the Bronze Age to the present, but former researcheshad centred on the monument, omitting his territorial context.Our research starts with compiling all the documentationabout the site, then linking his main constructive stages withhis historical surrounding territory. We show the main resultsabout the constructive history and spatial organization ofthe Complex and the case study of the analysis of the territorynucleated by the islamic qalat.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente artículo recoge los resultados de la ActividadPuntual “Análisis de la implantación territorial del Castillode Alcalá de Guadaíra (Sevilla)”, concedida en la convocato-

ria de 1999 de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-lucía. Junto con los datos y análisis realizados con motivo deeste estudio, parte de las valoraciones que recogemos aquí sehan visto enriquecidas con las dos campañas de excavacionesrealizadas durante los años 1999 y 2000 con carácter de ur-gencia en el recinto fortificado de Alcalá de Guadaíra1.

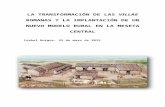

El conocido comúnmente como “Castillo” de Alcalá deGuadaíra (pese a que, como veremos, constituye un auténti-co complejo fortificado), ha sido tradicionalmente objeto deinterés en la historiografía especializada, debido principal-mente a la potencia de sus estructuras conservadas (fig. 1,láms. I y II)2. La historiografía sobre este yacimiento pode-mos remontarla sin problemas hasta las Antigüedades deRodrigo Caro, aunque no es hasta finales de la década de1980 cuando tienen lugar las primeras investigaciones arqueo-lógicas, entre las cuales merece destacarse la amplia interven-ción llevada a cabo en 1989, que permitió establecer unaprimera evolución estructural del Complejo.

El presente estudio, realizado inicialmente entre 1999 y2000, intenta ser el punto de partida para una nueva articu-lación de los estudios sobre el Complejo Fortificado de Alcalá,en base a dos premisas básicas:

- El afianzamiento de la historia constructiva del edificiocomo forma de conocer las sucesivas fases históricas quese han plasmado materialmente en el emplazamiento delCerro del Castillo.

- El necesario enlace con un planteamiento supralocal, loque implica considerar la dimensión territorial del asen-tamiento en el Cerro del Castillo y su funcionalidad enun nivel macroespacial.

LÁM. I. Vista del sector noroccidental del Complejo desde el Norte

128

FIG. 1. Complejo Fortificado de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Plano General (según Valor 1986)

que las desarrolladas hasta el presente3. A un nivel genérico,los objetivos serían los siguientes:

- Establecimiento de unas líneas teórico-metodológicas departida.

- Estudio de la evolución estructural del Complejo Forti-ficado, lo que incluye: recopilación documental, identi-ficación de áreas funcionales dentro del Complejo, do-cumentación arqueológica por áreas funcionales y esta-blecimiento de la secuencia evolutiva.

- Estudio del poblamiento a nivel territorial, lo que inclu-ye: recopilación documental, establecimiento del área re-lacionada con / territorio dependiente del Complejo porfases históricas, identificación de yacimientos en el terri-torio4 y elaboración de la secuencia evolutiva del pobla-miento.

El planteamiento precedente se basa en un intento de supe-ración de la dicotomía monumento / contexto. Creemos obviala observación de que el monumento, por sí mismo, no ex-plica nada. Al igual que ocurriese con el debate entre“tipologistas” y “contextualistas” en el campo de la culturamaterial, el fondo de la cuestión es falaz, ya que no puedeexistir una contraposición, sino una complementariedad, entreel estudio del monumento y su enmarque en una dinámicaterritorial que es precisamente la que explica su aparición ydesarrollo posterior. Por supuesto, podemos quedarnos en lamera descripción “histórico-artístico-constructiva”, pero la

LÁM. II. Vista aérea del Cerro del Castillo a mediados de los setenta

Ambas consideraciones suponen la delimitación de unosobjetivos de conocimiento que en modo alguno esperába-mos cubrir con el presente estudio salvo a un nivel primario,entendiendo esta oportunidad como la forma de incentivaruna estrategia de conocimiento más coherente y articulada

129

explicación histórica, en tanto que empresa intelectual, nece-sita, por definición, ir un paso más allá.

2. ALGUNAS PRECISIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS.

La dualidad inherente a nuestro estudio supone, en princi-pio, la definición de dos marcos metodológicos, aplicable unode ellos al estudio del monumento y el otro al análisis delterritorio. Obviamente, tanto uno como otro derivan de unalectura estratigráfica del objeto en su contexto histórico, yaque el objeto de conocimiento, en cualquier nivel que lo aco-temos, puede equipararse sin mayores problemas a un docu-mento legible dentro del marco interpretativo adecuado.

2.1. El monumento como documento arqueológico.

A nivel objetual (estudio del monumento), la base de nues-tra investigación la constituye el análisis estratigráfico, estoes, “la reconstrucción de la microhistoria del edificio, desdela etapa de cimentación a las transformaciones y restauracio-nes más recientes”5. Para ello se procede a la determinaciónde “unidades estratigráficas” (UE), entendidas como la míni-ma parte individualizable de información dentro de un con-texto arqueológico6. Nuestra definición implica dos asuncio-nes de tipo teórico:

- La existencia de una intencionalidad por parte delarqueólogo, que no “descubre” UE objetivas ypreexistentes, sino que las individualiza en función deuna serie de criterios apriorísticos.

- La necesidad de establecer, como paso previo a la indivi-dualización de las UE, qué se entiende en cada caso por“contexto arqueológico”.

Como es lógico, no vamos a entrar ahora en una discusiónsobre los principios del conocimiento arqueológico ni sobreel concepto de “intencionalidad del autor”, pero creemosque nuestras observaciones previas dejan clara nuestra postu-ra: el arqueólogo trabaja con una serie de condicionantes (nosólo de carácter “científico”) que hacen imposible entenderel proceso de establecimiento de la estratigrafía como un“abrirse con la mente en blanco a la norma del árbolestratigráfico”7.

En nuestro caso concreto, ya hemos hecho alusión a quepara nosotros el contexto arqueológico a nivel objetual secentra en la reconstrucción de la historia constructiva deledificio8. Para la diferenciación de cada UE nos basamos envarios criterios genéricos9:

- Su homogeneidad intrínseca.- La individualidad de la acción concreta que la produjo.- Sus relaciones de contemporaneidad o anteroposteridad

con respecto a las UE circundantes.

A nuestro juicio, el fin último del establecimiento de lasecuencia estratigráfica reside en la progresiva clarificaciónde la sucesión de las acciones de construcción / destrucción/ abandono / recuperación del medio edificado. En la re-

construcción tanto de los procesos sincrónicos comodiacrónicos asociados a esta secuencia contamos con la he-rramienta de la “matriz estratigráfica”, derivada directamen-te de los postulados de E. C. Harris. No obstante, creemosque debe comenzar a hacerse una aplicación crítica de lasmatrices estratigráficas, por un hecho bien simple: en com-plejos pluriestratificados, y muy especialmente en edificioshistóricos, la multiplicidad de UE registradas suele conducira dos hechos prácticos:

- El registro de UE se disocia de la elaboración de la matriz,que se “monta” generalmente a posteriori, una vez que sehan conjugado todos los elementos de interpretación.

- La complejidad de la matriz, una vez montada, la haceprácticamente incomprensible (en cuanto reflejo de rela-ciones estratigráficas complejas) para casi cualquier per-sona que no sea su autor, más allá del mero encuadrecronológico de cada UE en su fase correspondiente.

De esta forma, la supuesta “virtud” teórica de la matriz encuanto metodología de trabajo y técnica de registroestratigráfico queda viciada, si es que de hecho en algúnmomento tuvo alguna validez fuera de estratificaciones nocomplejas10. Es por ello que, para los efectos que original-mente se buscaban, creemos más eficiente la elaboración deuna “matriz simplif icada”, con objetivos puramenteexpositivos y didácticos para cualquier persona que se en-frente a ella.

2.2. El espacio como paisaje histórico.

Con respecto a la búsqueda de un marco teórico para elestudio del registro arqueológico reflejado a un nivel mayorque el del asentamiento, partimos inevitablemente de la de-terminación del concepto de “espacio físico”, entendido comoactivo y en interacción con el sistema socioproductivo, quede esta forma se transforma en territorio, en espacio política-mente organizado. Desde esta óptica se hace necesario undesarrollo teórico que explicite los parámetros de trabajousados. Hay que comenzar, pues, por definir los dos concep-tos que interactúan para conformar el territorio:

a)Espacio. Todos comprendemos intuitivamente el conceptode “espacio”, def inible como el conjunto decondicionantes físicos y geográficos en el que se desarro-llan los procesos históricos.

b)Sistema socioproductivo. Puede definirse como el resul-tado de la interacción entre las estructuras sociopolíticay económica de cualquier grupo humano. Ello implicalos procesos de distribución del trabajo, las formas deacceso a los recursos materiales, el grado de accesibili-dad de los diversos elementos de la sociedad al procesode toma de decisiones, etc. El sistema socioproductivotiende asimismo a su permanencia, mediante la genera-ción de una superestructura ideológica, caracterizada porsu dinamismo, ya que participa de un proceso derenegociación constante de sus elementos, de tal formaque es uno de los primeros ámbitos en reflejar los cam-bios del sistema socioproductivo.

130

La síntesis dialéctica del espacio físico y el sistemasocioproductivo genera el territorioterritorioterritorioterritorioterritorio. En éste, el espacio físicoactúa como agente activo, en su carácter de fuerza producti-va de recursos naturales, pero también como agente pasivo,sujeto a las alteraciones tecnológicas que ejerce sobre él elsistema socioproductivo. La tecnología se nos presenta asícomo el elemento mediador entre espacio y sistema, e igual-mente puede definirse como la forma que tiene el sistema deadaptar el espacio a sus necesidades productivas, lo cual su-pone una inversión del axioma de la ecología cultural (“cul-tura como medio extrasomático de adaptación de la socie-dad al ecosistema”), siempre y cuando entendamos la tecno-logía como una manifestación cultural más11.

Ahora bien, cuando intentamos estudiar el territorio pro-ducido en un momento histórico pasado, debemos de serconscientes de que entre dicho momento y nuestro presenteexiste un salto no sólo temporal, sino epistemológico: nononononopodemos conocer el territorio pretéritopodemos conocer el territorio pretéritopodemos conocer el territorio pretéritopodemos conocer el territorio pretéritopodemos conocer el territorio pretérito, porque el corte tem-poral que analizamos no es sino una abstracción de un pro-ceso histórico que le precede y le continúa hasta la actuali-dad. Ello nos lleva a la consideración de que la imposibilidadde estudiar el territorio pretérito nos obliga a estudiar elregistro territorial presente, que concretando la definiciónque dimos anteriormente puede conceptualizarse como elelelelelconjunto de restos materiales que sobre el territorio actualconjunto de restos materiales que sobre el territorio actualconjunto de restos materiales que sobre el territorio actualconjunto de restos materiales que sobre el territorio actualconjunto de restos materiales que sobre el territorio actualhan dejado sistemas socioproductivos y espacios físicos delhan dejado sistemas socioproductivos y espacios físicos delhan dejado sistemas socioproductivos y espacios físicos delhan dejado sistemas socioproductivos y espacios físicos delhan dejado sistemas socioproductivos y espacios físicos delpasadopasadopasadopasadopasado. Este registro, por tanto, sí es susceptible de ser estu-diado mediante la metodología arqueológica, pero teniendosiempre en cuenta que:

a)Los datos que obtengamos serán el resultado de un triplefiltro, ya que todo dato es triplemente “alterado”: porquienes lo produjeron (alteración cultural), por su pro-ceso histórico (alteración postdeposicional) y por quie-nes lo interpretamos (alteración interpretativa). Por tan-to siempre tendremos una visión sesgada del paleorregistroterritorial.

b)La falta de autonomía explicativa del dato arqueológiconos obligará a insertarlo en una explicación histórica,aun siendo conscientes de que dicha interpretación nun-ca será una reconstrucción del pasado (por definicióninaprehensible), sino la forma de autoconstruir nuestropropio “modelo de pasado”.

Obviamente, en ningún caso este estudio producirá una“interpretación arqueológica”, ya que la Arqueología no in-terpreta, pues no es sino un instrumento de conocimientohistórico. Los datos arqueológicos obtenidos a partir del re-gistro territorial han de ser confrontados con todos los de-más datos obtenidos de otras fuentes históricas, para insertarel conjunto en el proceso de la interpretación histórica. LaHistoria se constituye así como la instancia interpretativa delregistro histórico (territorial, material, funerario, etc.), enten-dido como una textualidad que agrupa elementos proceden-tes de diversas fuentes. Todo ello sin dejar de tener en cuentaque la interpretación que hagamos no será nunca fiel reflejode “lo que pasó” (que ha pasado en su sentido más profun-do), sino el medio de autoconstruir nuestro “modelo de pa-sado”, en íntima conexión con nuestro universo sociocultural

personal y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Unmodelo, por ello mismo, siempre sujeto al cambio y la críti-ca.

3. ALCALÁ DE GUADAÍRA: DE “CASTILLO” A“COMPLEJO FORTIFICADO”.

Al comienzo de nuestros trabajos en Alcalá contábamoscon una fuerte tradición historiográfica (mantenida en partehasta el presente) que veía en los restos conservados un típi-co “castillo medieval”. No debe escapar a nadie la fuerteideologización inherente a este concepto, que desde el pri-mer momento hemos intentado desmontar tanto mediantenuestra estrategia de investigación como con los resultadosde nuestro trabajo.

Los restos monumentales englobados dentro del BIC “Cas-tillo de Alcalá de Guadaíra” se asientan sobre el conocidocomo “Cerro del Castillo”. Éste se constituye como un en-clave localizado sobre el extremo suroriental de la formacióncalcarenítica de los Alcores. Se asienta sobre una franja decota que oscila entre los 70-80 metros s.n.m. Los principalesfactores geológicos y geomorfológicos pueden resumirse envarios puntos:

- En las inmediaciones de Alcalá de Guadaíra se produceel buzamiento de los Alcores hacia el oeste, que propiciasu progresivo hundimiento conforme se acercan a lamargen izquierda del valle del Guadalquivir, bajo cuyasterrazas terminan por ser ocultados. En el entorno delCerro del Castillo nos encontramos un predominio de laformación alcorífera, con afloramientos puntuales demargas, que otorgan un aspecto muy característico alrelieve, debido a su erosión diferencial con respecto alalcor, que le otorga un aspecto abancalado.

- El otro gran factor geográfico lo constituye la presenciadel río Guadaíra. Este curso fluvial constituye lo quesuele denominarse un colector medio, caracterizado porun modelo aluvial de canal meandriforme que discurrepor una vega interior12, con la característica añadida dela sobreexcavación del macizo calcarenítico.

En resumen, el Cerro del Castillo se localiza en un empla-zamiento que participa de diversas manifestaciones fisiológi-cas, dominadas por la presencia del macizo calcarenítico ter-ciario, que aun resaltando sobre la garganta del Guadaíra y latopografía circundante se engloba en un conjunto de alturaspróximas de rango equivalente.

Dentro del conjunto del Cerro del Castillo, los restosemergentes conservados permiten delimitar varios ámbitosfuncionales, con diversa cronología y disposiciónestratigráfica. La sectorización que proponemos a continua-ción (figs. 2 y 3) se basa en el análisis de la documentaciónhistórica y arqueológica existente hasta el presente y en eluso combinado del análisis planimétrico y un reconoci-miento inicial de unidades constructivas13. Constituye tam-bién una división funcional, justificada igualmente por elhecho de que cada ámbito requiere un tratamiento arqueo-lógico específico:

131

- Alcazabas Occidentales.Alcazabas Occidentales.Alcazabas Occidentales.Alcazabas Occidentales.Alcazabas Occidentales. Principal núcleo defensivo delComplejo, forman el sector que suele identificarse como“Castillo” por su propia disposición constructiva. Se si-túan en el extremo oeste del Cerro del Castillo, y puedensubdividirse en varios ámbitos:• Patio de los Silos.Patio de los Silos.Patio de los Silos.Patio de los Silos.Patio de los Silos.• Patio de la Sima.Patio de la Sima.Patio de la Sima.Patio de la Sima.Patio de la Sima.• “Alcázar Real”, “Casa del Alcaide” o “Baño de la Rei-“Alcázar Real”, “Casa del Alcaide” o “Baño de la Rei-“Alcázar Real”, “Casa del Alcaide” o “Baño de la Rei-“Alcázar Real”, “Casa del Alcaide” o “Baño de la Rei-“Alcázar Real”, “Casa del Alcaide” o “Baño de la Rei-

na”.na”.na”.na”.na”.- Alcazaba de la Torre Mocha.Alcazaba de la Torre Mocha.Alcazaba de la Torre Mocha.Alcazaba de la Torre Mocha.Alcazaba de la Torre Mocha. Por lo que sabemos actual-

mente, constituiría un pequeño patio de armas en rela-ción con una posible puerta de la Villa medieval. Sesitúa en el extremo oriental del Cerro del Castillo.

- Villa.Villa.Villa.Villa.Villa. Actualmente constituye una explanada abancaladaen torno a la Iglesia de Santa María del Águila, resultado

del arrasamiento y colmatación de las estructuras de lavilla bajomedieval. Se extiende por el coronamiento delCerro del Castillo, entre las Alcazabas Occidentales y laAlcazaba de la Torre Mocha.

- Murallas de la Villa.Murallas de la Villa.Murallas de la Villa.Murallas de la Villa.Murallas de la Villa. Su linealidad implica una estrategiade investigación individualizada. Pueden subdividirse encuatro ámbitos:• Subsector Norte (muralla y barbacana).Subsector Norte (muralla y barbacana).Subsector Norte (muralla y barbacana).Subsector Norte (muralla y barbacana).Subsector Norte (muralla y barbacana).• Subsector Sur (muralla y barbacana).Subsector Sur (muralla y barbacana).Subsector Sur (muralla y barbacana).Subsector Sur (muralla y barbacana).Subsector Sur (muralla y barbacana).• Puerta de San Miguel.Puerta de San Miguel.Puerta de San Miguel.Puerta de San Miguel.Puerta de San Miguel. Situada en el sector suroeste de

la Villa, conectando con el Arrabal de San Miguel.• Puerta de Santa María.Puerta de Santa María.Puerta de Santa María.Puerta de Santa María.Puerta de Santa María. Situada en el extremo oriental

de la Villa, junto a la Alcazaba de la Torre Mocha.- Arrabal de San Miguel.Arrabal de San Miguel.Arrabal de San Miguel.Arrabal de San Miguel.Arrabal de San Miguel. Se extiende por la falda suroeste

del Cerro del Castillo. Actualmente presenta una urbani-zación de datación contemporánea, superpuesta a losniveles bajomedievales.

- Muralla del Arrabal.Muralla del Arrabal.Muralla del Arrabal.Muralla del Arrabal.Muralla del Arrabal. Circunda al Arrabal por tres de susf lancos (este, sur y oeste), y presenta dos accesosindividualizables metodológicamente:• Puerta de la Barqueta.Puerta de la Barqueta.Puerta de la Barqueta.Puerta de la Barqueta.Puerta de la Barqueta. Situada aproximadamente en el

centro del lienzo meridional, conectaría el Arrabal conun paso en el río Guadaíra.

• Arquillo de San Miguel.Arquillo de San Miguel.Arquillo de San Miguel.Arquillo de San Miguel.Arquillo de San Miguel. Conecta el Arrabal con laladera este del Cerro del Castillo y el camino haciaUtrera / Dos Hermanas.

Esta compartimentación interna evidencia la complejidaddel yacimiento, que con una superficie aproximada de 9 Ha.presenta una envergadura y diversidad de ámbitos funciona-les suficientes como para desechar la visión tradicional de un“castillo” entendido como mero edificio con funcionespoliorcéticas. Por el contrario, el Complejo Fortificado deAlcalá, al menos en sus elementos emergentes conservados,constituye un conjunto perfectamente enmarcable en la cate-goría de “villa fortificada”, como consecuencia del desarro-llo del poblamiento en torno a un núcleo fortificado origi-nal.

La información actualmente disponible nos permite asi-mismo establecer los principales hitos de la evolución histó-rico-constructiva del Complejo (figs. 4 y 5):

FIG. 2. Sectorización del Complejo

FIG. 3. Sectorización de las Alcazabas Occidentales

FIG. 4. Cronología de los sectores del Complejo

132

FIG. 5. Cronología de los subsectores de las Alcazabas Occidentales

a) La fortificación pre-medieval (a) La fortificación pre-medieval (a) La fortificación pre-medieval (a) La fortificación pre-medieval (a) La fortificación pre-medieval (ca.ca.ca.ca.ca. 1500 a.C. – s. II d.C.): 1500 a.C. – s. II d.C.): 1500 a.C. – s. II d.C.): 1500 a.C. – s. II d.C.): 1500 a.C. – s. II d.C.):Las excavaciones en el Patio de los Silos arrojan la presenciade un recinto fortificado de mampostería trabada con barroy restos de cabañas al interior, fechable a través de los mate-riales en torno al Bronce Medio (1ª mitad del II m. a.C.).Quizás en relación con esta fortificación primitiva del Cerrohabría que poner en relación los tres grandes silos acampana-dos (el mayor de ellos de 9 m. de profundidad por 8 m. debase) detectados en este sector, sobre los que carecemos dedatos fiables sobre su posible cronología. Esta implantacióndel Bronce terminaría violentamente ca. 1500 a.C., sin ocu-pación posterior hasta fines del primer milenio. Es en este

momento cuando se detectan diversas alineaciones de murosrepartidas por todo el Cerro, cuya paleotopografía lo aseme-jaría más a una de las típicas “mesas” de los Alcores. Ladatación de estos restos arquitectónicos es imprecisa, aunqueen el transcurso de la IAU realizada en el lienzo septentrio-nal de la Muralla de la Villa se han podido relacionar conuna bolsada de cerámicas comunes fechable hacia el s. II d.C.No obstante, seguimos sin poseer datos fiables sobre la ex-tensión ni la envergadura del poblamiento en el Cerro enépoca romana.

b) La primera fortificación medieval (ss. XI-XIII):b) La primera fortificación medieval (ss. XI-XIII):b) La primera fortificación medieval (ss. XI-XIII):b) La primera fortificación medieval (ss. XI-XIII):b) La primera fortificación medieval (ss. XI-XIII): Pese a losostenido por la historiografía tradicional, sin base arqueoló-

133

gica alguna, no existen indicios de actividad constructiva enel Cerro del Castillo entre los ss. III-X. Los niveles de arrasa-miento de las estructuras altoimperiales presentan restoscerámicos fechables ampliamente entre los ss. VIII-XII, quereflejan probablemente una etapa de reutilización de mate-riales y acarreo de los mismos. En lo que respecta a las fuen-tes escritas, la depuración de los textos árabes identificadostradicionalmente con Alcalá de Guadaíra [Qalat Yabir] peroreferentes a Alcalá del Río [Qalat Ragwal] nos deja con unescaso pero significativo elenco de referencias cronísticas, quede hecho se reducen a cuatro:

- La mención del paso por Alcalá de varios caudillos detaifas en 1036 camino de Sevilla, recogida por el Bayande Ibn ‘Idari y la Historia Arabum de Rodrigo Jiménezde Rada.

- Las dos menciones a Qalat Yabir que hace el Mann deIbn Sahib al Salat, la primera de ellas referente al campa-mento del ejército almohade en 1161, durante la “guerrade Carmona”, y la segunda referente a las obras de recu-peración del acueducto entre Alcalá y Sevilla, en 1172.

- El relato de la rendición de Alcalá en una fecha indeter-minada entre 1246 y 1247, contenido en la Primera Cró-nica General.

Es en este momento cuando podemos empezar a hacerreferencia a restos emergentes conservados. Si eliminamos dela planta actualmente conservada todos aquellos elementosestratigráficamente posteriores, el hisn islámico original senos presenta como un pequeño reducto pseudopentagonalcircunvalando el actual Patio de los Silos. Sobre la fecha deconstrucción de este recinto sólo poseemos la datación“almohade” de dos de sus torres por los materiales de suscimentaciones, pese a que si tenemos en consideración lanoticia transmitida por la Historia Arabum podríamos re-montar el recinto hasta el s. XI. Ya en un momento posteriorse produciría una remodelación y ampliación generales deeste recinto original, mediante la extensión del amurallamientohacia el sur, conformando el flanco suroccidental del cono-cido actualmente como Patio de la Sima. Sobre la fecha deesta ampliación, de cierta envergadura puesto que se acom-pañó de una serie de dotaciones “urbanas” (caso del hammamdescubierto en la IAU de 1999-2000) sí podemos avanzar unafecha probable, mediante la confrontación de los restos ma-teriales y las fuentes escritas. Todo ello apunta al momentoen que Qalat Yabir actúa como campamento almohade, du-rante la “guerra de Carmona” de 1161. En este momento, portanto, el enclave, con funciones eminentementecampamentales, se restringiría (al menos en su ámbito cons-truido) al sector occidental del Cerro, quedando el resto comouna explanada abierta. El último momento de esta evoluciónlo tendríamos en la ampliación fernandina del alcázarpseudopentagonal, realizada hacia el este y completada conla adición de dos torres pseudooctogonales.

c) Alcalá, villa y castillo cristianos (ss. XIII-XV):c) Alcalá, villa y castillo cristianos (ss. XIII-XV):c) Alcalá, villa y castillo cristianos (ss. XIII-XV):c) Alcalá, villa y castillo cristianos (ss. XIII-XV):c) Alcalá, villa y castillo cristianos (ss. XIII-XV): Tras la con-quista castellana, Alcalá, que durante la época islámica nohabía llegado a desarrollar una entidad urbana, mantendríadurante varias décadas su carácter de punto fortificado y estra-tégico pero sin población permanente. No es hasta 1280 cuan-

do Alfonso X otorga carta puebla de fundación de la villa deAlcalá, debido en buena medida a la necesidad de atalaya fren-te a los benimerines que, procedentes de Ronda y Marchena,cruzaban la garganta del Guadaíra camino de Sevilla, comonos relata el Rawd al-Quirtas de Ibn Abi Zar. El establecimien-to urbano original se haría precisamente al oriente de la forti-ficación existente, en la explanada conocida posteriormentecomo “Collación de Santa María”, por la presencia central dela iglesia de Santa María del Águila. Los datos que poseemosactualmente nos indican que las primeras casas se construyenantes de proceder al amurallamiento de la Villa, probablemen-te en torno a 1293, cuando tenemos atestiguada la construc-ción de murallas similares en otras villas pertenecientes alConcejo de Sevilla, a través de un privilegio de Sancho IV. Elamurallamiento de la Villa supondría la extensión del recintopor toda la coronación del Cerro, completado en algún mo-mento indeterminado de los ss. XIII-XIV con la extensión delpoblamiento por la ladera suroccidental del Cerro, confor-mando el conocido como “arrabal de San Miguel”, igualmen-te amurallado. Los últimos hitos de esta progresión castramentallos encontramos en el s. XIV, cuando se erige la Torre delHomenaje en el ángulo noroccidental del Patio de los Silos, yespecialmente a finales del s. XV, cuando la ocupación de laVilla por las tropas del marqués de Cádiz, expulsado de Sevi-lla, conllevan una amplia remodelación de las alcazabas occi-dentales y diversos expedientes de reconstrucción de las mura-llas de la Villa.

4. UN EJEMPLO DE IMPLANTACIÓNTERRITORIAL: Qalat Yabir en el iqlim al-Sahl.

Un acercamiento coherente al paleorregistro territorial su-pone, en primer término, poder establecer de maneraplausiblemente fiable los límites del territorio que estamosinvestigando. A este respecto, el elenco de fuentes documen-tales conjuga, al menos para épocas históricas, tres tipos deregistros:

a)Fuentes cartográficas, fundamentalmente las escalas bá-sicas 1:10000 y 1:50000, (tanto en su versión de 1978como en la versión “histórica” de 1918).

b)Fuentes arqueológicas. En este apartado contamos condiversos trabajos, desde el clásico Catálogo Arqueológicoy Artístico de la Provincia de Sevilla, en el que se reco-gen interesantes datos toponímicos, algunos de ellos per-didos en la actualidad, hasta las más recientes prospec-ciones arqueológicas.

c)Fuentes filológicas. Constituyen el grueso de la informa-ción sobre nombres de lugar remontables a época islámica.Algunos de ellos nos han llegado a través de fuentes ára-bes, aunque la mayor parte aparece en los documentoscastellanos inmediatamente posteriores a la conquista,principalmente en el Repartimiento de Sevilla, fechadoen 1253, y en la colección de documentos alfonsíes. Eneste apartado cabe también incluir los estudios sobretoponimia histórica realizados en los últimos años, quenos permiten contrastar la adscripción de algunos deestos topónimos al estrato lingüístico árabe.

^

^

^

^

134

Para época omeya (ss. VIII-XI), sabemos que Qalat Yabirnucleaba el iqlim al-Sahl [distrito de la Llanura], territorioque en principio podría equipararse a los actuales términosmunicipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, inclu-

yendo asimismo la orilla izquierda del Guadalquivir com-prendida en el término de Coria del Río. En conjunto, elsondeo realizado nos ha permitido localizar 72 topónimos,agrupables en cuatro categorías (fig. 6):

FIG. 6. Enclaves localizados durante la prospección^

135

a)Maysar-es / qura [alquerías], con tres subgrupos:

• Topónimos directamente derivados del nivel árabe, a tra-vés de la forma castellanizada “machar”: MacharAbdelquivir, Almachar, Machar Azequilli, Machar Azohiri,Marchamorón o Marchenilla.

• Topónimos igualmente árabes pero de carácter gentili-cio, denotado por derivaciones del gentilicio árabe banu:Benaborra, Benalosa, Bencarrón, Benejila.

• Enclaves diversos.

b)Enclaves con algún tipo de fortificación. Los elementosmás inmediatamente adscribibles a esta categoría son aqué-llos que contienen la palabra árabe borg- [torre] o derivacio-nes castellanas: Borgabenjaldón, Borgmamor, Borja Santarén,Bujadillos, Bujalmoro.

c)Molinos. Este último grupo ejemplifica el hecho antescomentado de la inexactitud geográfica de las fuentes escritas.Frente a los documentos alfonsíes, que atestiguan más de unadocena de molinos, sólo se conserva un topónimo adscribibleclaramente al estrato lingüístico árabe, Realaje. A ello podríanañadirse otras referencias conservadas en los documentoscartográficos, pero de datación desconocida (Molino Hundi-do, molinos de La Aceña, El Algarrobo, El Arzobispo, Balejos,Boca San José, Cerraja, Judea, La Leña, Piealegre, Torreblanca,San Juan, San Pedro, Pelay Correa)14.

d)Yacimientos de funcionalidad indeterminada.

La estructuración territorial de estos enclaves lógicamentedepende de su exacta localización cartográfica e, igualmenteimportante, de su adscripción cronológica. La suposición deun territorio estático, en el que los mismos enclaves persisti-rían desde el s. VIII hasta el s. XIII, no haría sino repetirerrores ya puestos de manifiesto en otros ámbitos geográfi-cos e históricos. Es por ello que la localización geográfica ytoponímica ha de acompañarse necesariamente de un filtrajede los datos mediante la datación arqueológica de los yaci-mientos. No obstante, creemos de utilidad establecer, aun deforma inicial, unas bases de interpretación, sujetas a futurascontrastaciones mediante un trabajo de campo más dilatadoen el tiempo.

Como señala Miquel Barceló, “la división administrativaes la presencia del sultan [administración estatal] en la socie-dad tribal”15. De esta forma, el iqlim supondría el reflejoterritorial de la voluntad estatal de imposición tributaria, deacuerdo con el modelo estatal que se implanta en al-Andalusdesde comienzos del s. X16.

En el territorio del iqlim al-Sahl observamos la presencia desólo dos niveles de poblamiento, el qalat y las unidades meno-res, entre las que se incluirían qura, maysar-es y burg (fig. 7).Por tanto, a nivel del iqlim nos encontramos con una conside-rable cantidad de enclaves de rango equivalente, repartidos de

FIG. 7. Dispersión territorial de los enclaves citados en la figura 6.

136

manera prácticamente uniforme por el territorio agrícolamentedisponible, respondiendo a un modelo jerárquicamente polari-zado, en el que el qalat / hisn actúa como foco de la presenciade un Estado que con esta polarización impide la existencia depoderes intermedios de matiz feudalizante.

Si la presencia estatal es uno de los factores constantesdurante todo el período andalusí, no es menos cierto que “eleje en torno al cual gira todo el proceso formativo de al-Andalus es la relación entre el Estado y los campesinos”17. Locual nos introduce en la cuestión de la estructura del agroandalusí, en concreto en nuestro caso del territorio agrícolade Qalat Yabir. La multitud de quras/maysar-es que lo jalonanapuntan a una estructura enmarcable dentro de lo que se hadado en denominar el “modelo tribal”18, reflejado probable-mente en los topónimos de carácter gentilicio antes señala-dos. Nos encontraríamos así ante una serie de unidades pro-ductivas semiautónomas habitadas por comunidades de ca-rácter clánico, que agruparían en su seno a una o varias “fa-milias extensas”. Unos enclaves cuya independencia propi-ciaría su eventual fortificación, dando lugar a las “torres” o a

estructuras más desarrolladas como la que acabaría siendo elactual cortijo fortificado de Marchenilla.

En resumen, el territorio del iqlim al-Sahl parece dibujarsecomo un mosaico de pequeñas comunidades campesinas. Perosi consideramos la focalidad de Qalat Yabir en este territorio,cabe preguntarse sobre la relación entre la fortificación do-cumentada y el territorio circundante. En torno a los ss. XI-XII la implantación en el Cerro del Castillo no iría más alláde un pequeño recinto, ampliado ya a finales del s. XII, du-rante la “guerra de Carmona”. En cualquier caso, no estaría-mos nunca hablando de una madi na, sino de un espaciocerrado sin estructuración interna. Todo ello nos remite, pre-cisamente, a la función de Qalat Yabir como punto de co-nexión entre el sistema administrativo y las comunidadesagrícolas de base, como centro de tributación en definitiva.De esta forma, al menos desde el s. XI el Cerro del Castilloactuaría como centro de una comunidad castral, con doblefuncionalidad de tributación y refugio de las comunidadescampesinas, reutilizado, ya a finales del s. XII, por el sultanalmohade como lugar de acantonamiento de tropas.

Notas

1 Los resultados de ambas intervenciones se hallan recogidos igualmente en el tomo correspondiente de este Anuario.2 Remitimos a la Bibliografía recogida al final de este artículo.3 Este planteamiento ha podido realizarse gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y muyespecialmente su Delegación de Cultura, en un primer momento, y su Delegación de Patrimonio Histórico posteriormente.No obstante, aún queda bastante para conseguir sistematizar las investigaciones sobre el yacimiento de un modo satisfactorio.4 A este respecto contamos con el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía, revisado para Alcalá de Guadaíray municipios colindantes.5 Roberto Parenti, “Una visión general de la Arqueología de la Arquitectura”, en Luis Caballero Zoreda y Consuelo EscribanoVelasco (eds.), Arqueología de la Arquitectura: El método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención enedificios históricos, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1996, p. 19.6 La definición más clásica de Carandini habla de “las acciones mínimas identificables o que se ha querido identificar” (cf.Andrea Carandini, Historias en la Tierra: Manual de excavación arqueológica, Editorial Crítica, Barcelona, 1997, p. 56),aunque como el propio autor reconoce la definición implica una decisión analítica por parte del excavador (Ib.: 57).Paradójicamente, el “santo patrón” de la estratigrafía arqueológica, E. C. Harris, no define explícitamente las “unidades deestratificación” (cf. E. C. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica, Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p. 68).7 Cf. Carandini, op. cit., p. 137. Tanto esta pretensión como en general todas las implicaciones “cientificistas” que rodean ala “estratigrafía arqueológica” no son sino la manifestación directa de dos hechos, el origen radicalmente neopositivista deesta metodología y la casi total ausencia de una reflexión teórica seria sobre las implicaciones gnoseológicas del pretendido“objetivismo estratigráfico”.8 Los presupuestos de partida de nuestra investigación, por tanto, nos remiten necesariamente a la denominada “Arqueologíaparamental” (cf. Miguel Ángel Tabales, “Análisis arqueológico de paramentos. Aplicación en el patrimonio edificado sevilla-no”, Spal 6, 1997, pp. 263-295), aunque siempre entendida como una parte más del proceso de investigación arqueológico,que puede (o no) verse completada con la excavación subsuperficial.9 Luis Caballero Zoreda, “El análisis estratigráfico de construcciones históricas”, en Luis Caballero Zoreda y ConsueloEscribano Velasco (eds.), Arqueología de la Arquitectura: El método arqueológico aplicado al proceso de estudio y deintervención en edificios históricos, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1996, pp. 55-74.10 Como acertadamente señala Gonzalo Ruiz, la elaboración de la matriz (contra lo que parece ser la creencia común demuchos arqueólogos) no es un certificado de la “cientificidad” de la excavación realizada (cf. Gonzalo Ruiz Zapatero, “Juntospero no revueltos: de la estratigrafía a la Harris Matrix”, Arqrítica 7, p. 2). Paradójicamente, en el mismo artículo se exaltanlas bondades del método harrisiano, llegando a afirmarse que “el empleo de matrices de Harris actúa como un controladorautomático del pensamiento estratigráfico del excavador” (Ib.), afirmación tanto más discutible cuanto que parece remitirnosa la “mente en blanco” de Carandini.11 Desde un punto de vista nietzscheano, consideramos que lo que determina históricamente la relación hombre / medio esla voluntad de poder, o más explícitamente de dominación, de aquél sobre éste. Por tanto, es inexacto decir que en algunaépoca (como suele hacerse para la Prehistoria), “el medio dominaba sobre la sociedad”, pues al ser la voluntad de dominioinherente al ser humano, ésta está presente desde su aparición, y únicamente ha ido sufriendo un proceso de paulatinaamplificación. En última instancia, el hombre ha mantenido la misma actitud depredadora desde el Paleolítico, solo queaumentando su nivel de eficacia.

^

^

^

137

12 Francisco Borja Barrera, “Llanuras aluviales y terrazas holocenas del SW. de Andalucía: Medios naturales y secuenciascrono-sedimentarias”, en Fernando Díaz del Olmo y Joaquín Rodríguez Vidal (eds.), El Cuaternario en Andalucía occidental,Monografías de AEQUA (Asociación Española para el Estudio del Cuaternario) num. 1, Sevilla, 1989.13 La metodología empleada sigue básicamente (aunque de una forma más simplificada) las líneas expuestas en Reyes OjedaCalvo y Miguel Ángel Tabales Rodríguez, “La investigación arqueológica en Bienes Inmuebles: Metodología aplicada en laPuerta de Córdoba de Carmona”, Boletín del IAPH 15, pp. 41-52.14 De hecho, sabemos que muchos de estos molinos podrían adscribirse sin dificultad a época islámica, pues por documentosde 1254 y 1255 conocemos la existencia de molinos por todo el curso del Guadaíra entre Alcalá y el Guadalquivir.15 Miquel Barceló, “Vísperas de feudales. La sociedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista catalana”, en F. MaílloSalgado (ed.), España. Al-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevas perspectivas, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,1988, p. 110.16 A este respecto son especialmente esclarecedoras las observaciones de Manuel Acién, “El final de los elementos feudales enal-Andalus: Fracaso del ‘incastellamento’ e imposición de la sociedad islámica”, en Miquel Barceló y Pierre Toubert (dirs.),L’incastellamento, École Française de Rome, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Roma, pp. 291-305.17 Miquel Barceló, “¿Qué Arqueología para al-Andalus?”, en A. Malpica y T. Quesada (eds.), Los Orígenes del Feudalismo enel Mundo Mediterráneo, Universidad de Granada, Granada, 1994, p. 78.18 J. B. Soulami et al., “La sociedad y la literatura andalusíes durante el período de los taifa-s”, en O. Zwartjes (direct.), Lasociedad andalusí y sus tradiciones literarias, Rodopi, Amsterdam, 1994, p. 155.

Bibliografía

AMORES CARREDANO, Fernando, Carta arqueológica de los Alcores (Sevilla), Publicaciones de la Excma. DiputaciónProvincial de Sevilla, 1982.

ARJONA CASTRO, A., “La cora de Sevilla”, Actas I Congreso de Historia de Andalucía (Diciembre 1976). AndalucíaMedieval. Tomo 1, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1978, pp. 47-59.

BALTANÁS, Enrique (dir.), Alcalá de Guadaíra: Pasado, presente y futuro, Servicio Municipal de Publicaciones, Ayuntamien-to de Alcalá de Guadaíra, 1995.

BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, Antonio, BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, Antonio, “Camino romano de Sevilla a Córdobapor Antequera”, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 59(6): 3-5.

BUERO MARTÍNEZ, Mª Soledad, FLORIDO NAVARRO, Concepción, Arqueología de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): Prospec-ción arqueológica superficial del Término Municipal, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1999.

CARRIAZO, Juan de Mata, Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique IV, ordenada por Mosén Diego de Valera,Espasa-Calpe, Madrid, 1941.

-, Crónica de los Reyes Católicos por su secretario Fernando del Pulgar, Volumen Segundo: Guerra de Granada, Espasa-Calpe,Madrid, 1943.

CARRIAZO RUBIO, Juan Luis, “La devolución de Alcalá de Guadaíra a Sevilla por el Marqués de Cádiz (1474-1477)”, QalatChábir 6, pp. 105-128.

CASCALES MUÑOZ, José, Excursiones por Andalucía, Administración del “Noticiero-Guía de Madrid”, 1921.COLLANTES DE TERÁN, Francisco, “Los castillos del Reino de Sevilla”, Archivo Hispalense, 2ª época, Tomo XVIII, nos. 58-

59, pp. 117-185.FERNÁNDEZ RUIZ, Rafael, Vera Reina, Manuel, “El Castillo de Alcalá de Guadaíra. Campaña de 1988”, Anuario Arqueoló-

gico de Andalucía 1988, Tomo III, pp. 403-406.FLORES, Leandro José, Memorias Históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones del

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, s.f. [1833].FRANCO SILVA, Alfonso, “Alcalá de Guadaíra en los siglos XIV y XV: Población, economía y sociedad”, en Actas de las I

Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Servicio Municipal de Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1987, pp.53-58.

GÁLVEZ VÁZQUEZ, E., “Chorographia hispalense”, Historia, Instituciones, Documentos 9, pp. 113-134.GARCÍA FITZ, Francisco, “La Conservación del Castillo de Alcalá de Guadaíra y el informe de Nicolás Molero”, Qalat

Chábir 2, pp. 39-49.GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio Claret, “Alcalá de Guadaíra en las crónicas castellanas medievales (siglos XIII-XVI)”, en Actas

de las V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1998, pp. 49-68.GARCÍA RIVERO, Francisco, Orígenes e historias de Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1997.GÓMEZ-MORENO, Manuel, Carriazo, Juan de Mata (eds.), Memorias del Reinado de los Reyes Católicos que escribía el

bachiller Andrés Bernáldez, Cura de Los Palacios, Real Academia de la Historia, Patronato Marcelino Menéndez Pelayo delConsejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1962.

GONZÁLEZ, Julio, Repartimiento de Sevilla, 2 t., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de EstudiosMedievales, Madrid, 1951.

GONZÁLEZ DÍEZ, María Isabel et al., Estudio Geológico y Valoración del Impacto Ambiental en el Municipio de Alcalá deGuadaíra, Servicio de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 1992.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII: Conquista y repoblación”, en Actas de las I Jornadasde Historia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Servicio Municipal de Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1987, pp. 45-52.

-, Diplomatario Andaluz de Alfonso X, El Monte, Caja de Huelva y Sevilla, 1991.

138

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín, Contribución a la historia de Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones,Alcalá de Guadaíra, 1986.

GORDÓN PERAL, Mª. D., “Estratigrafía histórico-lingüística de la toponimia de Alcalá de Guadaíra”, Actas IV Jornadas deHistoria de Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1994, pp. 161-169.

HARO, Enrique et al., El barrio del Castillo de Alcalá de Guadaíra: Evolución histórica y análisis catastral, 2 t., Departamentode Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, s.p. [1982].

HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al., Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, tomo I, Servicio de Defensa delPatrimonio Artístico Nacional, Sevilla, 1939.

HUICI MIRANDA, Ambrosio (ed.), Ibn Abi Zar’: Rawd al-Quirtas, Valencia, 1964.-, Ibn Sahib al-Sala: Al-Mann bil-Imama, Anúbar, Valencia, 1969.

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier, “Crecimiento demográfico y expansión urbana en Alcalá de Guadaíra (1870-1956)”, en Actasde las V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1998, pp. 151-187.

LOZANO SÁNCHEZ, José (ed.), Rodrigo Jiménez de Rada: Historia Arabum, Publicaciones de la Universidad de Sevilla,1974.

MAÍLLO SALGADO, Felipe (ed.), Ibn ‘Idari: La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Salamanca, 1993.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (ed.), Primera Crónica General de España, Gredos, Madrid, 1977 [1906].MORA-FIGUEROA, Luis de, “La torre albarrana. Notas sobre su concepto, funcionalidad y difusión en la Europa occidental

cristiana”, III Congreso de Arqueología Medieval Española. Actas II: Comunicaciones, Asociación Española de Arqueolo-gía Medieval, Oviedo, 1992, pp. 52-62.

POZO BLÁZQUEZ, Florentino, Tabales Rodríguez, Miguel Ángel, “Intervención arqueológica de apoyo a la restauración enel Castillo de Alcalá de Guadaíra”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1989, Tomo III, pp. 536-545.

RUHSTALLER, S., “Matalageme, La Armada, Sagela, Cortijena y Gandul: cinco nombres de lugar testigos dela historia de Alcalá de Guadaíra”, Actas IV Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal dePublicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1994, pp. 153-159.SERRANO Y ORTEGA, Manuel, Guía de los monumentos históricos y artísticos de los pueblos de la provincia de Sevilla,

Imprenta de Francisco de P. Díaz, Sevilla, 1911.TENORIO Y CERERO, Nicolás, El Concejo de Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995 [1901].TORRES BALBÁS, Leopoldo, “Dos obras de arquitectura almohade: La mezquita de Cuatrohábitan y el Castillo de Alcalá de

Guadaíra”, Obra Dispersa I: Al-Andalus. Crónica de la España Musulmana, 7, Instituto de España, Madrid, 1981 [1942],pp. 63-85.

VALENCIA, Rafael, “Alcalá de Guadaíra en la alta Edad Media: La historia de Qalat Chábir”, en Actas de las I Jornadas deHistoria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Servicio Municipal de Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1987, pp. 31-41.

VALOR PIECHOTTA, Magdalena, “Informe preliminar sobre la campaña de documentación gráfica planimétrica y fotográ-fica del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1986, Tomo II, pp. 500-507.

-, “Informe de la segunda campaña de documentación gráfica planimétrica y fotográfica del Castillo de Alcalá de Guadaíra”,Anuario Arqueológico de Andalucía 1987, Tomo II, pp. 413-416.

-, “La fortificación de Alcalá de Guadaíra: Primeros resultados del estudio arqueológico de la fortaleza musulmana”, Actas delas I Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Servicio Municipal de Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1987,pp. 15-29.

VIOQUE CUBERO, Rafael (coord.), Estudio y Diagnosis del Castillo de Alcalá de Guadaíra. Sevilla, 3ª Fase, Tomo III:Documentación, Servicio de Conservación y Restauración, Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura,Junta de Andalucía, Sevilla, s.p. [1990].

VIOQUE CUBERO, Rafael, LÓPEZ LÓPEZ, Nerea, Declaración de Bien de Interés Cultural/Categoría: Monumento. Com-plejo fortificado de Alcalá de Guadaíra. Sevilla, 3 t., Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente,Dirección General de Bienes Culturales, Servicio de Protección del Patrimonio, Sevilla, s.p. [1994].