Da Madrid al Purgatorio, da Cuba all'eternità. Un dialogo con Carlos Eire

Transcript of Da Madrid al Purgatorio, da Cuba all'eternità. Un dialogo con Carlos Eire

Opinioni e dibattiti

DA MADRID AL PURGATORIO, DA CUBA ALL’ETERNITÀ. UN DIALOGO CON CARLOS EIRE

Pasquale Palmieri

Mi risulta difficile includere Aspettando la neve all’Avana in un genere lette-rario: non è infatti una biografia, né un romanzo, tantomeno una semplice rac-colta di memorie, ma possiede una insolita varietà di caratteristiche1. Leg-gendo questo libro, ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte a un instan-cabile flusso di coscienza. A tratti ho fatto fatica a comprendere pienamentei pensieri e gli intenti dell’autore che procedono senza un ordine preciso esfuggono a qualsiasi tentativo di catalogazione. Tuttavia, pagina dopo pagina,ho capito che quella scrittura istintiva e viscerale, segnata da scatti improvvi-si e da rallentamenti altrettanto improvvisi, non è il risultato di una freddascelta stilistica, ma il frutto di una profonda esigenza interiore. Non ho trovato strategie espositive finalizzate alla costruzione di un testo ca-pace di sfuggire ai canoni e alle convenzioni di un genere letterario ben co-dificato. Il racconto di Carlos Eire è semplicemente spontaneo e sincero, co-me la sua volontà di liberarsi dalla rabbia e dal dolore. Con toni sorprenden-temente lievi ed elegiaci, la sua scrittura cerca di restituire al lettore i momentipiú significativi di un’infanzia vissuta nella Cuba degli anni Cinquanta, primasotto il regime di Fulgencio Batista, poi sotto quello di Fidel Castro. Gli episodi piacevoli ripercorsi con vena nostalgica e ironica convivono conquelli traumatici, segnati da violenze e privazioni. I ricordi vengono ricostruitinell’intreccio tra la storia familiare e le vicende politiche di un intero popolo,ma la descrizione di questa macrostruttura narrativa non rende l’idea dellacomplessità del testo. A un livello piú profondo di lettura si può cogliere in-fatti il cuore dell’opera, che a mio avviso sta nell’incontro tra il dolente, in-

1 C. Eire, Waiting for snow in Havana. Confessions of a Cuban boy, New York, Free Press,2003; in questo intervento farò riferimento esclusivamente all’edizione italiana tradotta daAnnalisa Carena: Aspettando la neve all’Avana, Casale Monferrato, Piemme, 2008. Faccionotare che questa versione è priva del sottotitolo presente nell’edizione originale, con il qua-le si intendeva definire l’opera come un libro di memorie e non come un romanzo. Il datoè ancora piú significativo, in quanto l’autore mi ha chiarito di non essere stato consultatosulla questione. Il titolo dell’edizione italiana è riconducibile unicamente alle scelte dell’e-ditore Piemme.

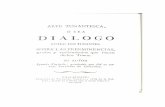

genuo, pacato stupore dello sguardo infantile del narratore e le sue consape-volezze adulte, intrise di cultura storica e letteraria.Nato all’Avana il 23 novembre del 1950, Carlos Nieto (questo era il cognomepaterno, prima che egli decidesse di adottare quello della madre) abbandonòl’isola di Cuba all’età di 12 anni, per decisione dei suoi genitori, nell’ambitodella cosiddetta «operazione Peter Pan», cominciando una nuova vita negliStati Uniti. Dopo lunghi anni di sacrifici e di privazioni, di pesanti lavori ma-nuali affiancati allo studio, ha intrapreso il mestiere di storico. I suoi interes-si sono rivolti prevalentemente alla storia europea, ai rapporti tra religione epolitica, al culto delle immagini e alle rappresentazioni della morte nei secoliXVI e XVII. I suoi titoli piú importanti, ben noti agli specialisti del periodo, meno agli sto-rici di altre epoche, sono War against the idols. The reformation of worshipfrom Erasmus to Calvin (1986)2; From Madrid to Purgatory. The art and craftof dying in sixteenth century Spain (1995)3, oltre al recentissimo A very briefhistory of eternity (2009)4. Waiting for snow in Havana, pubblicato in linguainglese nel 2003 e tradotto in spagnolo quattro anni piú tardi, ha ricevuto dal-le autorità cubane lo stesso trattamento riservato a testi come Le passé d’uneillusion di François Furet, A way of hope di Lech Walesa, Sakharov speaks diAndrei Sakharov, Diario de la revoluciòn cubana e Retrato de familia con Fi-del di Carlos Franqui, Letters from prison di Adam Michnik, The magic lan-tern di Timothy Garton Ash, Animal farm e 1984 di George Orwell: è statomesso al bando5. Oggi Carlos Eire insegna storia moderna e storia delle religioni all’Universitàdi Yale, dove ho avuto la possibilità di incontrarlo, di porgli alcune doman-de, di discutere con lui alcuni passaggi importanti dei suoi libri.

92 Pasquale Palmieri

2 C.M.N. Eire, War against the idols. The reformation of worship from Erasmus to Calvin,Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 3 C.M.N. Eire, From Madrid to Purgatory. The art and craft of dying in sixteenth centurySpain, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 4 C. Eire, A very brief history of eternity, Priceton, Princeton University Press, 2009. CarlosEire è anche coautore, insieme a John Corrigan, Frederick M. Denny e Martin S. Jaffee diReadings in Judaism, Christianity and Islam, Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall, 1998. 5 Una lista di testi e autori censurati a Cuba, aggiornata al 24 settembre 2006, è sul famo-so portale http://www.semicolonblog.com. Un altro sito frequentatissimo dai bibliofili in-ternauti, http://lotrlibrarian.blogspot.com, in un articolo datato 14 febbraio 2006, propo-ne un elenco di 35 celebri testi, tra i quali sono compresi anche The autobiography of Mar-tin Luther King e Amnesty International Report 1999. Rimane tuttavia difficile comprende-re quali testi non siano acquistabili nelle librerie, rinvenibili nelle biblioteche o considera-ti fuori legge dal governo dell’isola. Carlos Eire ha dichiarato pubblicamente, nel corso delNational Book Festival del 2004, che la messa al bando da parte del governo cubano è sta-to il riconoscimento piú importante ottenuto da Waiting for Snow in Havana. Il discorso acui faccio riferimento è visibile su http://www.researchchannel.org.

Palmieri: Professor Eire, lei è autore di un testo di memorie che ha avuto unsuccesso enorme, che è stato tradotto in diverse lingue, ricevendo riconosci-menti prestigiosi tra i quali il National Book Award6. Ciò nonostante, in nes-suna occasione pubblica ha osato definirsi uno scrittore. Al contrario, davan-ti a intervistatori che la etichettavano nei modi piú vari (memorialista, autoredi best-sellers), ha spesso sottolineato che lei è uno storico, che il suo mestie-re è una parte fondamentale della sua identità, che gli stessi ricordi della suainfanzia sono stati scritti «as a historian». Queste dichiarazioni mi hanno mol-to colpito. Nel mio paese, l’Italia, avviene spesso il contrario. Gli storici chescrivono libri senza note a piè di pagina, quasi a voler rinnegare la loro for-mazione accademica, amano definirsi nei modi piú diversi: opinionisti, poli-tologi, a volte cronisti o giornalisti. Al contrario, i giornalisti o tutti coloro chesi cimentano occasionalmente con la storiografia abbracciano senza remorel’etichetta di storici. Lei avrebbe potuto facilmente continuare, forte della conquistata notorietà, aprodurre testi di ampio consumo, ma non lo ha fatto. Per quali ragioni ha di-feso in maniera cosí determinata la sua identità di storiografo?

Eire: Negli anni che hanno preceduto la pubblicazione del mio unico librosenza note a piè di pagina, nessuno mi aveva mai definito uno scrittore. Io so-no uno storico e lo sono stato anche nello scrivere la mia memoria. Ho usatole tecniche che ho imparato da storico, muovendomi avanti e indietro nel tem-po, cercando costantemente le connessioni tra i miei ricordi, il mio presente,la mia visione del futuro. Un oracolo, una misteriosa voce interiore, mi ha aiu-tato a mettere in ordine i diversi momenti della mia narrazione e, passo dopopasso, mi sono reso conto di quello che è realmente accaduto. Ho fatto ri-corso a una parte del mio cervello che non avevo mai usato prima.Avevo concepito il libro come un romanzo e come tale lo avevo proposto al mioeditore. Per questa ragione mi ero sentito autorizzato a narrare attraverso le im-magini, come non mi era mai successo in precedenza. Non ero cosciente fin dal-l’inizio di lavorare alla scrittura di una memoria. Solo gradualmente mi resi con-to che stavo rivedendo alcuni eventi della mia vita come se fossero contenuti inun lungo filmato. A stento riuscivo a trattenere la mia sorpresa. Durante il lavoro di editing – è importante sottolinearlo – i contenuti origi-nali sono stati ridotti di un terzo. Nella maggior parte dei casi si trattava dipassaggi del testo in cui la mia indole professorale aveva preso il sopravven-to e mi aveva portato a spiegare le mie metafore ai lettori. Ho dovuto ucci-dere il professore, strangolarlo (sorride), metterlo finalmente a tacere.

93 Un dialogo con Carlos Eire

6 Il testo è stato premiato nel 2003 nella sezione «non fiction».

Palmieri: Proviamo a ragionare per assurdo e andiamo avanti con l’immagi-nazione di 200 anni: ci troviamo nel 2209 e lei non è Carlos Eire, ma sempli-cemente uno storico interessato a studiare la rivoluzione cubana. Considere-rebbe Aspettando la neve all’Avana una fonte primaria o comunque una fon-te di importanza prioritaria?

Eire: Sí. Penso che abbia il valore di una testimonianza e, in fondo, è quelloche desideravo che fosse, fin dai mesi in cui l’ho scritta. Non si tratta assolu-tamente di fiction, anche se ne possiede alcune caratteristiche. In un certo sen-so ho usato una strategia gesuitica: informare le persone raccontando una sto-ria appassionante, ma nel mio caso profondamente reale. Non mancano di certo le imprecisioni. I piccoli particolari sono importanti inun grande affresco, ma la ferrea volontà di ricostruire i fatti non mi ha pre-servato dai tranelli che mi hanno allontanato dalla verità. Ti faccio un esem-pio: nell’ultima parte del libro racconto dei giorni in cui mio padre portavame e mio fratello in un fantastico parco dove trascorrevamo momenti indi-menticabili. In quelle pagine affermo che quel parco era stato costruito dalgoverno appena insediatosi nel 1959 e che, pertanto, lo ritenevo l’unica ope-ra buona della rivoluzione. Anni dopo compresi che le cose stavano in maniera completamente diversa.Mi trovavo a Miami per una presentazione del libro e tra il pubblico si alzòun uomo, un architetto che aveva lavorato in quel cantiere, e mi disse: «Haicommesso un errore grossolano. La costruzione era cominciata anni prima e,dopo l’avvento di Fidel Castro, fu conclusa in maniera frettolosa. C’erano an-cora molte cose da mettere a posto». Quelle parole furono difficili da digeri-re, ma poi capii che la spiegazione non era cosí semplice, che bisognava guar-dare a un contesto piú ampio, che il punto di vista che avevo espresso nel li-bro rispondeva a ragioni complesse e non perdeva la sua validità. Mio padre,tutte le persone che si trovavano con noi quel giorno, io stesso, credevamofermamente che quel parco fosse stato costruito dal governo, che controllavatutte le fonti di informazione e riusciva in alcuni casi a convincere della bontàdel suo operato persino i suoi oppositori.

Palmieri: Non credo che in un libro come Aspettando la neve all’Avana ci sia-no dei brani che possono essere definiti piú importanti di altri: si tratta infat-ti di un testo in cui il lettore è portato a comprendere a piccoli passi i pro-blemi posti dall’autore. Tuttavia non posso negare che alcuni capitoli hannoavuto per me un significato rivelatore e mi hanno consentito di sciogliere al-cuni nodi che mi sembravano decisamente intricati. In certi momenti, pur nel-l’enorme diversità della mia esperienza personale rispetto a quella narrata dalei, si è messo addirittura in moto un processo di identificazione. Deve sapere che ho vissuto, e vivo tuttora, a Caserta, una piccola città del SudItalia, dove ogni anno ha luogo a fine luglio una processione in onore di

94 Pasquale Palmieri

sant’Anna molto simile a quella che lei descrive nel suo libro. Da bambino, imiei genitori mi accompagnavano a vederla ed ero profondamente turbato daalcune immagini che mi toglievano il sonno: tanti uomini a piedi scalzi checercavano di portare sulle spalle quel carro pesantissimo con la statua dellasanta, la sofferenza e i segni della fatica dipinti nei loro volti, le lacrime di tan-tissime donne che accompagnavano il corteo, soprattutto le musiche e i ritmiche accompagnavano la lunghissima danza finale, che al mio sguardo ingenuoe catechizzato sembrava oltraggiosa verso un’immagine sacra. Col tempo ho imparato ad affrontare le inquietudini che mi destavano quel-le scene, ho cominciato a viverle con distacco. Oggi mi capita ancora di os-servarle qualche volta, ma mi rendo conto di farlo unicamente con l’interes-se di una persona che intende capire le dinamiche di un rito, le ragioni di unadevozione cosí saldamente legata al passato e resistente ai cambiamenti so-ciali. Le mie paure sono soltanto un ricordo e sono state messe a tacere dalprevalere della razionalità. Ciò nonostante, non posso negare che i miei inte-ressi rivolti allo studio del culto dei santi siano profondamente legati a quel-le esperienze. Nel suo libro, al contrario, si comprende chiaramente che lei non ha avuto lastessa possibilità e che, dopo aver abbandonato Cuba, ha continuato a convi-vere con le immagini che la terrorizzavano da bambino. Nelle sue pagine tro-vano spazio tutti i sentimenti generati dai diablitos7, dalle statue sanguinanti,dalle icone devote che minacciavano la dannazione eterna. Lei descrive losguardo di un aggressore che minacciava di morte tutti i componenti della suafamiglia con queste parole:

Avevo già visto occhi come quelli, nei quadri e nelle statue di Gesú Cristo. Li avevovisti anche nei miei sogni. Molto spesso sognavo Gesú che compariva alla finestra del-la sala da pranzo portando la croce, mentre noi stavamo cenando. Si limitava a guar-darmi, con il sangue che gli colava sul viso. E solo io potevo vederlo. Non aveva bi-sogno di parlare. Sapevo cosa voleva ed ero spaventato a morte8.

95 Un dialogo con Carlos Eire

7 Eire si sofferma a lungo nel suo testo su diverse immagini riconducibili a una religiositàtipicamente cattolica, ma anche talvolta ai culti praticati nell’ambito della «santería» cuba-na, come nel caso dei diablitos. Negli ultimi trent’anni, l’argomento ha suscitato enorme in-teresse presso storici e antropologi. Per quanto riguarda il fenomeno nell’isola di Cuba, milimito qui a rimandare al testo di D.H. Brown, Santería enthroned. Art, ritual and innova-tion in an Afro-Cuban religion, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2003;piú in generale si veda G. Brandon, Santería from Africa to the New World, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 1997: il testo affronta il problema in una prospetti-va di lungo periodo e analizza anche le pratiche religiose di alcune comunità di esuli cu-bani negli Stati Uniti dopo il 1959. 8 Eire, Aspettando la neve all’Avana, cit., p. 20.

Piú avanti, cercando di dare una spiegazione ad alcuni dei nodi cruciali del-la sua narrazione, scrive:

Non ho avuto l’opportunità di crescere insieme alle cose che mi facevano paura, quin-di seguitano a farmi paura, prigioniere come sono dei miei ricordi infantili. Di tantoin tanto, alcune affiorano nei miei sogni. Cose che ho tutti i diritti di temere9.

Esplorando le sue memorie, ritroviamo alcuni cardini dei suoi lavori storio-grafici: la venerazione dei santi, il culto delle immagini, le ricadute sociopoli-tiche della credenza nei miracoli e nella vita eterna. Ha mai vissuto, anche so-lo in determinati momenti, la storia come una terapia di liberazione dal do-lore? Ha mai considerato la ricerca storica come un tentativo di distruzionedelle sue paure?

Eire: Certamente. Fin dai miei esordi negli studi storici ero consapevole cheil mio interesse per determinati argomenti era legato alle mie vicende perso-nali. Molti mi chiedevano perché fossi deciso a intraprendere una professio-ne che, come è noto, non è molto remunerativa. Una scelta del genere è an-cora piú strana e inusuale per i rifugiati cubani, molti dei quali tentano di re-cuperare nella loro nuova vita quello che hanno perso in patria. Cercavano intutti i modi di dissuadermi: «Potresti diventare un avvocato – mi dicevano –o meglio ancora un medico». Non li ho ascoltati perché sapevo di dover pren-dere un’altra strada e di dover chiedere qualcosa di diverso a me stesso. Il primo argomento che scelsi per la tesi di dottorato fu la distruzione delleimmagini sacre nell’ambito della Riforma luterana e calvinista10. Volevo capi-re cosa era realmente successo in Germania, in Svizzera, in Francia nel XVIsecolo. Volevo comprendere il processo attraverso il quale il mondo prote-stante aveva coltivato e alimentato le sue iniziative iconoclaste. Quelle stesseimmagini sacre che finirono nel mirino dei luterani e dei calvinisti, in alcunicasi, mi turbavano e mi turbano ancora oggi. Quando visito i paesi cattolicidell’area mediterranea, mi colpisce profondamente la devozione basata sul-l’esibizione della sofferenza di Cristo. Ricordo con precisione alcuni episodi significativi. In una piccola chiesa inCorsica fui talmente spaventato dai dipinti e dalle icone esposte, che corsi fuo-ri per cancellare quelle scene dalla mia mente. A Cadice vidi una processio-ne quaresimale ancora piú inquietante: la statua di Cristo che portava la cro-ce sulle spalle aveva la testa coperta di capelli umani e gli occhi di vetro. Nonconosco bene le ragioni, ma gli abitanti di quella città sono tutti piuttosto bas-

96 Pasquale Palmieri

9 Ivi, p. 138. 10 Il titolo della tesi di dottorato di Carlos Eire è Idolatry and the Reformation: a study ofthe Protestant attack on Catholic worship in Germany, Switzerland and France (1500-1580),Yale University, Department of Religious Studies, 1979.

si di statura e avevo l’impressione che quella tetra immagine camminasse sul-le loro teste. Avevo piú di 50 anni, ma l’età e le consapevolezze adulte non riuscivano acancellare il mio terrore. In fondo tutti gli esseri umani possono avere forti ri-sposte psichiche o emotive verso ciò che non conoscono, ma non era il miocaso perché io sapevo esattamente definire ciò che vedevo e le ragioni per cuiero tanto spaventato: la razionalità non mi aiutava. Non riesco a cambiare que-sta parte della mia indole e credo di aver espresso nelle memorie le ragioni diquesto blocco. Anche i miei lavori sulla percezione della morte nella Spagna di antico regi-me sono segnati da incroci con le mie esperienze personali. A volte nasconocuriose relazioni tra gli storici e le persone che sono oggetto delle loro ricer-che. Mi trovavo a Madrid nel 1988 e stavo studiando i testamenti del secoloXVI. A causa della colpevole noncuranza che si era protratta durante il regi-me di Franco, i documenti versavano in uno stato di completo disordine e ab-bandono, senza considerare che gli addetti agli archivi erano privi di qualsia-si competenza. Fui costretto quindi a dedicarmi innanzi tutto alla cataloga-zione e cominciai a stilare una lunga lista con i nomi delle persone deceduteseguiti dalla data della morte. Qualche tempo dopo feci un sogno: stavo la-vorando alla stessa lista e a un tratto mi fermavo, raggelato, perché il mio no-me era lí, su quei fogli, seguito da una data. Mi risvegliai disorientato, im-paurito, cercando inutilmente di ricordare i numeri che erano apparsi nitididavanti ai miei occhi. Quel sogno mi aveva collocato tra individui morti quattro secoli prima cheerano definitivamente entrati nella mia vita, erano diventati reali. Non ho piúdimenticato l’episodio perché da quel momento smisi di ignorare la mia mor-talità e mutai radicalmente la mia concezione del tempo. Tante cose mi era-no sfuggite, forse proprio perché mi sembravano ovvie. Quelle persone nonerano diverse da me, molti erano giovani, avevano subito gravi incidenti o ave-vano patito improvvise malattie. In ogni caso, tutti erano terrorizzati dallamorte e avevano «investito» sull’aldilà. La «brevissima storia dell’eternità» che ho pubblicato recentemente può es-sere considerata una continuazione della stessa strategia di liberazione dal do-lore. Gli stessi interessi che sto coltivando ora, la storia dei santi e dei mira-coli, mi dimostrano che le questioni storiche e quelle metafisiche sono ugual-mente presenti nei miei pensieri. Da storico, mi rendo perfettamente contoche certe domande sulle ragioni ultime della natura e della vita umana pre-sentano difficoltà insormontabili, ma mi rendo altrettanto conto che sono ine-ludibili, oggi come in passato. Mi ha colpito molto nell’ultimo periodo la figura di Giuseppe da Coperti-no, il santo del XVII secolo a cui si attribuiva la capacità di volare. Penso acome sarebbe bello dare una risposta definitiva a tutti i dubbi che si sonoavanzati sul suo conto. Mi pare piú che probabile che non la troveremo mai:

97 Un dialogo con Carlos Eire

non ci sono prove del fatto che quest’uomo volasse, né ci sono prove delcontrario.

Palmieri: Nel corso dei miei studi sulle fonti agiografiche, ho incontrato in di-verse occasioni il fenomeno della levitazione. Non vi ho prestato molta at-tenzione perché l’ho catalogato come uno stereotipo del genere letterario del-le vite dei santi, finalizzato prevalentemente a suscitare lo stupore dei lettorichiamati a prestare la loro devozione ai candidati alla gloria degli altari. Dopo aver ascoltato una sua lezione ho capito che forse avevo peccato di leg-gerezza. In primo luogo ho ricordato che quegli aspetti della religiosità, chespesso etichettiamo superficialmente come credenze popolari, rispondono inrealtà a precisi stimoli riconducibili alle dottrine ufficiali; che anche le argo-mentazioni maggiormente ricorrenti nella produzione apologetica acquisisco-no diversi significati, a seconda dei periodi e dei contesti in cui vengono pro-posti. Ho cominciato a valutare quindi diversi problemi che mi hanno fattocomprendere la complessità della questione della levitazione, che coinvolge-va aspetti centrali del dibattito teologico e filosofico sul rapporto tra anima ecorpo. Nel corso del XVII e del XVIII secolo, ad esempio, le correnti di pen-siero aristoteliche, cartesiane, neoscolastiche, sensiste e razionaliste avevanoassegnato a questo tema un ruolo prioritario.

Eire: Approfondendo lo studio di un personaggio come Giuseppe da Coper-tino abbiamo l’opportunità di indagare sulla fede e sullo scetticismo, sulla sot-tilissima linea di demarcazione che separava l’ordinario dallo straordinario, ilvero dal falso. Di fronte a fenomeni che vengono ritenuti sovrannaturali, con-fesso di non avere alcuna certezza, nessuna ragione forte che mi permetta diaccettarli o di rifiutarli. A volte mi capita di avere delle esperienze che, se-condo il mio punto di vista, oltrepassano la sfera dell’ordinario. Il fatto chebuona parte della cultura «alta» abbia sconfessato i miracoli, li abbia qualifi-cati come semplici credenze, non intacca in alcun modo la loro importanza.Non possiamo ignorare che tantissimi hanno continuato a crederci.

Palmieri: In un’intervista concessa a Jeffrey Brown, lei ha dichiarato che l’u-nica nota a piè di pagina di Aspettando la neve all’Avana è la sua memoria11.Tuttavia, non posso fare a meno di vedere nel libro osservazioni e riferimen-ti che possono provenire solo dalla penna di uno storico. Sembra quasi che cisiano dei fili che legano in maniera stretta le sue memorie alla sua produzio-ne storiografica. Oltre al punto di vista col quale lei guarda alla politica, allareligione, a determinati aspetti delle relazioni sociali, talvolta si ritrovano glistessi contenuti e persino gli stessi personaggi: Meister Eckhart, Tommaso da

98 Pasquale Palmieri

11 L’intervista è consultabile su http://www.pbs.org/newshour.

Kempis, san Giovanni della Croce, santa Teresa d’Avila. Non pensa che, insenso ampio, queste caratteristiche possano essere considerate come note apiè di pagina?

Eire: Certo. Ciò dimostra che questa testimonianza è legata indissolubilmen-te alla mia vita, al mio mestiere. Non posso fare a meno di pensare da stori-co perché la storia è una parte del mio universo. Allo stesso tempo, mi rendoconto che molti lettori non possono capire il vero significato e le ragioni dialcune affermazioni, di alcuni riferimenti contenuti nel mio libro. In alcunicasi, ad esempio, lascio intendere il mio scarso apprezzamento per Kant. Glistudiosi conoscono il ruolo centrale che la cultura angloamericana (credo an-che quella italiana ed europea) assegna a questo filosofo. Nel corso della miaformazione accademica sono stato costretto a studiare tutte le sue opere e nonle ho mai apprezzate realmente, né ho compreso a fondo le ragioni della lo-ro fortuna. Ciò nonostante, se i tuoi interessi sono rivolti alla filosofia o allereligioni, i meccanismi e le correnti dominanti del mondo accademico ti im-pongono di essere un kantiano. Quando lavoravo all’Università della Virginia ebbi un incidente significativoche vale la pena di essere raccontato. Dovevo leggere e valutare alcuni elabo-rati di «Theological-Philosophy» e uno studente espresse il desiderio di lavo-rare su sant’Agostino12. Il mio collega Robert Scharlemann, il responsabile delprogramma didattico, glielo impedí: il pensiero di sant’Agostino era un argo-mento da storici, non si trattava di un vero filosofo, non secondo il paradig-ma kantiano.

Palmieri: Le immagini sacre e i loro significati sono uno degli aspetti centra-li della sua infanzia ed entrano in quasi tutti i momenti cruciali delle sue me-morie. Lei le rappresenta, a mio avviso, in maniera estremamente originale,attraverso una fusione di punti di vista: da un lato quello soggettivo ed emo-tivo, dall’altro quello altrettanto personale, ma certamente piú razionale, pro-prio dello storico. Propongo alcuni esempi. Raccontando di una visita al museo dell’Universitàdell’Avana, lei descrive accuratamente alcune icone tipiche della santería, i«costumi africani esposti in teche di vetro su manichini a grandezza natura-le», il vivo spavento del suo sguardo innocente13. La paura fa di nuovo capo-lino davanti alla gigantesca statua esposta in casa di sua zia Carmela, raffigu-rante san Lazzaro «appoggiato alle grucce, sfigurato dalla lebbra, con i cani

99 Un dialogo con Carlos Eire

12 Preferisco non tradurre i termini «Theological-Philosopy», dato che, come è noto, i di-partimenti di studio delle università americane dedicati a questo ramo delle scienze umanenon hanno degli esatti corrispettivi nelle università europee. 13 Eire, Aspettando la neve all’Avana, cit., p. 134.

che gli leccavano le piaghe delle gambe»14: tanti devoti consideravano quelladimora un luogo di culto, meta di pellegrinaggi anche per gli afrocubani cheritenevano di venerare una potente «divinità africana sotto spoglie cattoli-che»15. Anni dopo – ripercorriamo velocemente alcuni passaggi del testo – l’immagi-ne dello stesso santo ritorna nella casa di una famiglia cubana di Chicago,omaggiata da sigari e bicchieri di rum, «proprio accanto a una linea di treniche non si fermava mai, ai margini di un quartiere degradato, a due isolati dal-l’azzurro lago Michigan e dai grattacieli dei ricconi [...]». La narrazione si scio-glie nel momento in cui lo studioso e lo scrittore, entrambi coinvolti emoti-vamente nell’argomento che trattano, si incontrano e il primo, da buon pro-fessore, spiega ai suoi alunni-lettori: «Dato che tutte le immagini sono colle-gate al loro prototipo che è in cielo – persino quelle che nascondono divinitàafricane – quel Lazzaro di Chicago era costantemente sintonizzato con tuttigli altri Lazzari del mondo, e specialmente con tutti i Lazzari di Cuba, com-preso quello della bellissima casa di Carmela»16. Le immagini e gli oggetti sacri sono anche indissolubilmente legati alla figu-ra di suo padre, che riteneva di essere la reincarnazione di Luigi XVI ed eraun accanito collezionista, tanto da trasformare la sua casa in un santuario incui ogni rarità meritava una speciale devozione, al pari di una reliquia17. Inqualche occasione il piccolo Carlos Eire, tentato dalla volontà di ribellarsi, im-magina di diventare un pastore calvinista che accusa il genitore di idolatria elo rimprovera per il suo attaccamento eccessivo ai falsi simulacri. Nella rap-presentazione dello scrittore emerge la consapevolezza che l’intangibilità e lasacralità di quei cimeli suscitavano un fortissimo timore per la punizione eter-na, costantemente inculcato anche dagli insegnamenti scolastici. Tra le memorie emerge dunque il linguaggio dello studioso, che sovrapponela sua coscienza razionale al suo ricordo di bambino e costruisce le descrizio-ni con l’idioma del suo sapere. In tal modo, lo sguardo della madre che lo rim-provera di aver rubato dei soldatini in un «negozio chiamato come la patria diMartin Lutero» diventa come «lo sguardo di Cristo in certe icone bizantine»18. Il sapere storico influenza certamente la visione della realtà. Possiamo direche influenzi anche i ricordi, o almeno la loro rappresentazione?

Eire: Ogni autore ha un numero limitato di riferimenti, anche nella costru-zione delle immagini. Nella maggior parte dei casi mi sono appoggiato alla

100 Pasquale Palmieri

14 Ivi, p. 135. 15 Ivi, p. 136. 16 Ivi, p. 137.17 Ivi, pp. 212-229. 18 Ivi, pp. 156, e 160.

mia esperienza professionale, ma talvolta anche le letture di diverso genere so-no state importanti fonti di ispirazione. In particolare l’immagine dell’iconabizantina alla quale ti riferisci non è riconducibile alla forma mentis dello sto-rico, ma proviene da un testo narrativo: un racconto breve di Flannery O’Connor intitolato La schiena di Parker19. Si tratta della storia di un uomo cheha il corpo ricoperto di tatuaggi, sposato con una donna profondamente re-ligiosa che disapprova le sue vanità. Per salvare il suo matrimonio, il prota-gonista decide di imprimersi sulla schiena, rimasta ancora libera, un’enormefigura di Gesú e O’ Connor si sofferma a tracciarne i particolari. Mentre leg-gevo quelle pagine capivo che si trattava di un tipico «Cristo Pantocrator» bi-zantino, con i suoi inconfondibili occhi spalancati.Quando mi trovai a dover descrivere lo sguardo di mia madre che leggeva nelmio atteggiamento colpevole la prova delle mie malefatte, mi tornò chiara inmente quella figura che mi aveva colpito profondamente. Non credo di avercompreso a pieno l’importanza delle immagini, la loro capacità di condizio-nare il linguaggio e le espressioni, fino a quando non ho cominciato a usarlenella mia scrittura, a costruire un racconto su di esse.

Palmieri: Il quindicesimo capitolo di Aspettando la neve all’Avana è dedicatoal culto dei morti. Lei ricorda le parole dei suoi parenti, che vale la pena dirileggere:

Ascolta, figliolo, quando saremo morti e sepolti, ricordati di portarci dei fiori in tuttele feste comandate. Questo è un elenco delle festività, prendilo, e tienilo sempre ac-canto alle chiavi della tomba. Bada inoltre che il posto sia sempre pulito. E fa’ dire lemesse necessarie, secondo le nostre ultime volontà. Questo è il testamento. Conservaanche questo insieme alle chiavi. E assicurati che le nostre ossa siano spostate dall’os-sario dopo qualche anno, per far spazio ai nuovi arrivati... come te.

Poi, quasi a fare eco, arrivavano gli indottrinamenti di suo cugino Fernando:

Nella maggior parte delle famiglie, quando compi sedici anni ti danno le chiavi dellamacchina e ti dicono di andare a divertirti. Nella nostra ti danno le chiavi della tom-ba al cimitero e ti spiegano come prenderti cura dei morti [...] C’è una cosa che deviimparare, e presto, per non avere brutte sorprese in seguito; alla nostra famiglia inte-ressano solo tre cose: gli antenati, la morte e il buon gusto20.

Vengono passati in rassegna gli argomenti fondamentali di uno dei suoi testistoriografici: la cura delle tombe, gli investimenti nella vita eterna, la rappre-sentazione della buona morte nella Spagna del Cinquecento. Seguendo il filodei suoi ricordi sembra quasi che il destino dello storico fosse scritto nelle in-

101 Un dialogo con Carlos Eire

19 F. O’ Connor, La schiena di Parker: scritti e racconti, a cura di D. Rondoni e M.S. Fala-giani, Milano, Rizzoli, 1999. 20 Eire, Aspettando la neve all’Avana, cit., p. 168.

clinazioni familiari e nei sentimenti del mondo che lo circondava, che il bam-bino Carlos Eire avesse già mille motivi per mettersi sulla strada che portava«da Madrid al Purgatorio».

Eire: Il tema centrale di Aspettando la neve all’Avana, l’infanzia, ha dei signi-ficati universali. Forse i lettori hanno potuto rivedere nelle mie pagine i pri-mi anni della loro vita, il periodo che ha formato una parte importante dellaloro personalità. Durante la scrittura, ho compreso diverse cose su me stessoche non sospettavo di sapere, o di poter ricordare. Dal resto una delle mie os-sessioni è esplorare il passato, scoprire ciò che è nascosto. Persino le personeo le esperienze spiacevoli che avevo cercato di seppellire sono venute fuoricon prepotenza e non le ho potute fermare, perché in fondo contribuisconoa rappresentare quello che sono oggi. Probabilmente la mia memoria si è messa in moto e ha funzionato piuttostobene perché la mia infanzia si è interrotta in maniera talmente brusca, cheposso dire di conoscere la data della sua fine: il giorno in cui ho lasciato Cu-ba. Prima mi hai detto che nella tua città puoi osservare con occhi diversiquello che vedevi da bambino. Lo stesso accade a mia moglie che, anche neimomenti piú drammatici della vita della sua famiglia, può tornare a casa edormire nel suo letto. Nel mio caso, invece, qualsiasi legame è stato spezzato.L’unica connessione resta il ricordo.

Palmieri: In From Madrid to Purgatory lei dimostra che la morte, nella Spa-gna del Cinquecento, non era un’efficace livellatrice, ma una estensione del-lo status quo, un consolidamento della gerarchia sociale. In alcuni casi si sof-ferma sull’analisi di episodi specifici comprovando che le attitudini individualio di piccoli gruppi possono essere considerate rappresentative di comporta-menti diffusi. Ritiene, allo stesso modo, che la visione della morte della sua famiglia possaessere considerata rappresentativa di una tendenza piú generale del popolocubano? Pensa che quei sentimenti cosí lungamente descritti nelle sue me-morie fossero il riflesso delle molteplici paure che attraversavano una societàsoggetta a profondi e continui cambiamenti?

Eire: Non credo. I miei parenti erano un’eccezione, anche se certamente il po-polo cubano ha delle attitudini nei confronti della morte decisamente piú re-verenziali rispetto a quelle del popolo americano.La famiglia di mio padre aveva delle caratteristiche del tutto speciali dovute al-la forte influenza della teosofia. La American Theosofical Society inviò dellemissioni a Cuba nei primi anni del XX secolo che riscossero un enorme suc-cesso, come accadde anche in Brasile. Proprio in quei luoghi il cattolicesimo con-viveva con i culti di origine africana diffusissimi tra il popolo, ma la teosofia siinserí in quei contesti raccogliendo molti consensi tra le classi medio-alte.

102 Pasquale Palmieri

La religione di mio padre era una commistione di cattolicesimo, spiritualismoe teosofia, che si traduceva in una ossessione per la comunicazione con i mor-ti. I medium erano spesso ospiti della mia casa e mio fratello partecipò a qual-che seduta spiritica. Non ebbi l’onore dell’iniziazione solo perché ero troppopiccolo, ma sapevo quello che accadeva nelle altre stanze ed ero indicibilmentespaventato. In generale è difficilissimo descrivere in un quadro sintetico la religiosità cu-bana. All’epoca dei miei nonni l’isola era ancora una colonia spagnola. Poi di-venne una semicolonia americana e accolse oltre un milione di immigrati pro-venienti dall’Europa e in prevalenza cattolici, che sconvolsero gli equilibri esi-stenti. Nel 1959 il 75% della popolazione era composta da bianchi. La co-siddetta santería, pur portando i chiari segni delle origini africane, era stret-tamente legata al cattolicesimo. La fusione tra le due tradizioni aveva quasicompletamente annullato i segni di distinzione. Il san Lazzaro cubano, adesempio, si sovrapponeva all’immagine di Babalú Ayé; santa Barbara inveceveniva identificata con Changò.

Palmieri: A differenza degli altri lavori storiografici, il suo ultimo libro, A verybrief history of eternity, contiene molti riferimenti alle sue esperienze perso-nali. Questo evidente cambiamento nel metodo storiografico si può attribui-re alle «scoperte» sopraggiunte durante la scrittura delle memorie?

Eire: Certo. Quel libro ha cambiato tutto. Mi ha fatto comprendere che al-cune domande non possono essere escluse dal lavoro accademico, che la sto-ria non deve essere necessariamente presentata in maniera fredda e asettica,ma può convivere con il mondo dell’autore. Attraverso la ricostruzione delpassato possiamo suscitare il vivo interesse del pubblico, persino comunicareemozioni o cambiare le opinioni. Ho ricevuto migliaia di mail da tutto il mondo, man mano che venivano pub-blicate le diverse traduzioni di Aspettando la neve all’Avana. Molte riguarda-vano particolari o minuzie, ma molte altre andavano al cuore della questione.Sbagliamo a pensare che i lettori vogliano essere solo intrattenuti. Talvolta vo-gliono comprendere, capire, essere coinvolti anche nell’indagine su temi sto-rici come la morte, i rituali, i simboli, i miracoli.A volte mi chiedo per quale libro sarei ricordato se morissi oggi. Probabil-mente per Aspettando la neve all’Avana, che ha raggiunto un maggior nume-ro di lettori. Ciò non significa che io consideri di meno i miei lavori storio-grafici. Ieri ho ricevuto una mail di una ragazza cubana che studia all’univer-sità di Miami21. Ha 19 anni, come mia figlia, e ha lasciato Cuba all’età di 13anni. Mi ha ringraziato definendomi il piú cubano dei cubani. Secondo lei

103 Un dialogo con Carlos Eire

21 La data cui fa riferimento Eire è il 6 dicembre 2009.

avevo reso un servizio importante a un intero popolo, ma specialmente allasua generazione che è vissuta dopo la caduta dell’Unione Sovietica, vuole unavita migliore e lotta per costruire qualcosa di importante. Per ironia della sor-te, lungo tutta la mia vita ho dovuto disperdere la mia identità, ma alla finesono diventato un cubano di professione.

Palmieri: Lei considera War against the idols un tentativo «di raccontare ilprocesso attraverso il quale una teologia diventò un’ideologia sociopolitica, ediede stimolo all’azione, al conflitto e, in alcuni casi, al cambiamento»22, di«analizzare la relazione tra le circostanze e le idee, di provare la dimensionepratica e politica di uno dei concetti centrali della tradizione riformata», il ri-fiuto del culto delle immagini23. Stando alla tesi centrale del libro, l’attaccocontro la pietà cattolica si poté svolgere cosí vigorosamente perché le istanzedei teologi furono affiancate e appoggiate da un universo secolare che inten-deva sovvertire un ordine sociale, scompaginando gli ordini e le gerarchie co-stituite, identificando in ultima analisi i governi con il culto che essi sostene-vano. In A very brief history of eternity alcuni temi tornano a essere trattati, ma ven-gono declinati in maniera diversa, sulla base di piú decisi assunti metodolo-gici. Lei afferma esplicitamente di voler smentire le posizioni secondo le qua-li «le idee contano poco o nulla nella storia umana, le mentalità, i pensieri ele credenze collettive sono riflessi involontari o epifenomeni passivi, rimasu-gli, effluvi privi di significato nello scettico contenitore del conflitto di classe,che scivolano nell’irrefrenabile gorgo delle forze naturali, economiche e poli-tiche»24. Tende quindi a sottolineare l’importanza di valutare la relazione di-namica esistente tra credenze e comportamenti senza cedere a tentazioni ri-duzioniste, tenendo sempre presente che costantemente «i cambiamenti nel-le credenze e quelli nella fabbrica della società hanno viaggiato mano nellamano» in una complessa relazione di mutuo interscambio25. Il testo si presenta in definitiva come una storia del modo in cui gli uominidell’Occidente hanno «tentato di inserirsi nella piú ampia rappresentazionedel tutto, di confrontarsi con un formidabile squilibrio concettuale» quale èl’eternità26. L’esperienza di un esule – leggiamo – vissuto in «posti dove il pen-siero è scrupolosamente monitorato e il significato di termini-chiave come “di-gnità” è ingegnosamente manipolato» permette di valutare con occhi diversi«la differenza che possono fare le idee nella società», che le «culture e le

104 Pasquale Palmieri

22 Eire, War against the idols, cit., p. 3. 23 Ivi, p. 4. 24 Eire, A very brief history of eternity, cit., p. 16. 25 Ivi, p. 128. 26 Ivi, p. 17.

risposte culturalmente condizionate sono inseparabili, cosí come gli assunti, iconcetti e le strutture che governano ogni società»27. Direi che, alla luce del suo ultimo testo, tanti contenuti del primo risultanomolto piú chiari nella loro complessità.

Eire: Certamente è cosí, ma comprendo anche facilmente le ragioni di questaevoluzione. Quando scrissi War against the idols non potevo assolutamentepermettere che la mia esperienza personale entrasse all’interno del testo. Lun-go tutto il percorso di ricerca ero perfettamente consapevole dell’operazioneche stavo compiendo, ma non si presentava la possibilità di essere espliciti. Negli anni Settanta ci insegnavano che la nostra vita doveva rimanere fuoridai nostri lavori storiografici. I miei insegnanti mi ripetevano: «Non usare maiil pronome personale “io”. Ricorda sempre di essere un autore imparziale,uno scienziato. Per il lettore non esisti. Non sei differente da un paleontolo-go. Devi cercare di essere come una lente da laboratorio». D’altro canto gli storici che ho maggiormente amato e da cui ho tratto ispi-razione, Natalie Zemon Davis, Peter Brown, William Christian, facevano esat-tamente il contrario e rendevano visibili il loro universo privato, il loro pun-to di vista, talvolta persino il loro coinvolgimento emotivo nei loro saggi.

Palmieri: Intende dire che i loro testi la appassionavano perché le permette-vano di connettere gli storici alle loro storie?

Eire: Certo. Loro mettevano in atto il mio desiderio di rivelare il mio univer-so personale. Forse avrei dovuto farlo fin dall’inizio. Magari sarebbe stato in-teressante capire queste strane combinazioni di identità che si assommano nel-la mia persona e che sono visibili già dal nome, spagnolo, cubano, con qual-cosa di irlandese.

Palmieri: Lei ha dichiarato in un’intervista per la televisione pubblica che,avendo vissuto in una rivoluzione, ha deciso di studiare la Riforma protestanteche può essere considerata la prima rivoluzione moderna28. In War against theidols sostiene che le rivoluzioni finiscono sempre per negare i loro stessi prin-cipi. Sostituito il vecchio sistema con il nuovo, anche gli obiettivi si capovol-gono e convertono «il cambiamento in controllo»29. Descrivendo i protestan-ti come i «nuovi papisti» e Ginevra come la «Roma protestante», accenna airivoluzionari del XX secolo che hanno «cacciato i tiranni e hanno imposto laloro tirannia in nome della rivoluzione»30.

105 Un dialogo con Carlos Eire

27 Ivi, p. 155. 28 L’intervista alla quale faccio riferimento è visibile su http://writetv.okstate.edu. 29 Eire, War against the idols, cit., p. 313. 30 Ibidem.

Le sue parole nascondevano un riferimento specifico alla rivoluzione cubana?O ritiene che ci siano delle caratteristiche comuni a tutte le rivoluzioni?

Eire: Non c’era un riferimento specifico alla rivoluzione cubana. Le mie espe-rienze personali e le mie letture mi hanno portato, nella stessa misura, a quel-la conclusione. Dopo tutto ogni rivoluzione deve necessariamente creare unnuovo equilibrio. Il cambiamento non può essere un processo troppo pro-lungato nel tempo e i suoi protagonisti finiscono per imporre i propri puntidi vista, proprio come è accaduto nell’Europa del XVI secolo.Terminate le mie ricerche sulla distruzione delle immagini nel mondo prote-stante, spostai i miei interessi verso la storia di un paese cattolico perché ave-vo compreso che le due confessioni si erano plasmate a vicenda. Le loro iden-tità si erano formate e si erano evolute nell’ottica dell’opposizione verso la fe-de concorrente, sviluppando meccanismi di autorappresentazione basati pre-valentemente sui termini della negazione. Da un lato si sottolineava il rifiutodel culto delle immagini, della celebrazione delle messe per espiare i peccati,dell’obbedienza al papa; dall’altro la condanna dell’iconoclasmo, del tradi-mento dell’insegnamento dei padri della Chiesa.Entrambe le culture, inoltre, erano vissute nella negazione del secolarismo.Nel libro di testo al quale sto lavorando da tempo, riguardante la storia d’Eu-ropa nell’età della Riforma, cerco di far emergere questa chiave di lettura: lacristianizzazione e la decristianizzazione sono processi gemellari, del tutto in-separabili. Anche in questo caso mi sembra centrale la dialettica tra identitàoppositive. Quando cominciai i miei studi su Teresa d’Avila, uno degli aspetti che micolpí profondamente era il fatto che fosse ossessionata dai protestanti, nono-stante nella Spagna del suo tempo la loro presenza fosse del tutto trascurabi-le. Erano infatti, piú o meno, 5931.

Palmieri: A volte sembra ovvio sottolinearlo, ma una delle sfide piú difficilidel mestiere di storico è quella di riuscire a focalizzare l’attenzione sulle espe-rienze individuali di coloro che ci hanno preceduto senza subire eccessiva-mente il condizionamento dei modelli culturali attraverso i quali leggiamo ilpassato. Il rischio evidente è quello di riassorbire i contenuti delle fonti instrutture già confezionate o di includerli con qualche forzatura in determina-ti schemi interpretativi.

106 Pasquale Palmieri

31 In From Madrid to Purgatory, Carlos Eire ritorna diverse volte sull’ossessione di Teresad’Avila per il pericolo protestante e sull’accentuazione di questo aspetto operata dagli agio-grafi. Si vedano in particolare la sezione dedicata alla santa, pp. 371-501, e le conclusioni,pp. 504-507, 515-516.

Le faccio un esempio: quando studio le fonti agiografiche o i diari dei misti-ci di età moderna, mi rendo conto di avere delle forti tentazioni riduzioniste,probabilmente dovute al mio radicale scetticismo verso qualsiasi fenomenonon immediatamente spiegabile con la razionalità. In altre parole, come delresto fanno tantissimi storici, tendo frequentemente a ricondurre i contenutidi quelle testimonianze alle strategie di promozione di un culto o di un mes-saggio religioso. In From Madrid to Purgatory lei compie un’operazione diversa e cerca di esplo-rare l’individualità di Teresa d’Avila, di comprendere i suoi pensieri, senzapostulare la dipendenza di questi ultimi dalle molteplici pressioni che si svi-luppavano intorno a una donna venerata come santa. Il ruolo ricoperto dallareligiosa nella Spagna del suo tempo è solo una parte di un’analisi complessabasata sui rapporti tra la persona e la collettività.

Eire: Soprattutto negli ultimi trent’anni la storia ha concentrato i suoi inte-ressi prevalentemente sul sociale. Gli individui vengono presi in considera-zione in primo luogo nella loro dimensione pubblica, nel ruolo che giocanonella comunità. In alcuni casi tendiamo ad accentuare solo alcuni aspetti del-la nostra analisi, con conseguenze negative soprattutto sui singoli personaggi:finiamo per imprigionarli negli schemi e li rappresentiamo secondo l’orizzontedi aspettative che li circondava.Teresa d’Avila, ad esempio, secondo l’opinione di molti storici, era semplice-mente una manipolatrice e l’intera sua vita è stata ridotta a una strategia. Cre-do invece che le sue pretese e la sua individualità fossero molto piú comples-se e, anche per queste ragioni, non è facile dare risposte sulla natura delle sueesperienze.

Palmieri: Nelle prime pagine di From Madrid to Purgatory lei afferma di es-sere stato persuaso a intraprendere ricerche sul tema della morte dall’onestàintellettuale di studiosi come Michel Vovelle o Joachim Whaley, capaci di am-mettere che tantissimi problemi legati a questo campo di ricerca rimanevano«indeterminati, oscuri, confusi»32. Per questa ragione era nato il bisogno «dirisolvere quello che Vovelle aveva considerato come uno sfortunato divorziotra lo studio dei problemi infrastrutturali (demografia, economia, strutture so-ciali) e le sovrastrutture ideologiche (teologia, filosofia, teoria politica)»33. L’onestà intellettuale risiede in ultima analisi nella capacità degli storici di sta-bilire un dialogo e di influenzarsi reciprocamente. Ritiene che la storiografiaamericana e quella europea abbiano oggi un proficuo rapporto di interscam-bio?

107 Un dialogo con Carlos Eire

32 Eire, From Madrid to Purgatory, cit., p. 5. 33 Ivi, p. 6.

Eire: Credo che esista una comunicazione efficace tra le diverse scuole sto-riografiche. Bisogna considerare tuttavia che viviamo in un periodo di profon-de trasformazioni e assistiamo all’avanzata di nuove tendenze. Per questa ra-gione è arduo dare un giudizio sul quadro generale. Mi piace pensare qualchevolta che ci stiamo avviando all’epoca del «post-secolarismo», ma anche que-sta definizione nasconde delle notevoli difficoltà interpretative. Dovremmocercare tutti di guardare il passato secondo le sue priorità e i suoi valori, nonsolo secondo i nostri. Le stesse testimonianze che sono oggetto dei nostri stu-di non dovrebbero subire delle inutili forzature, ma dovrebbero essere sem-plicemente considerate per come ci vengono presentate dai protagonisti.Ritorna utile l’esempio di Martin Lutero, e in particolare delle sue tesi ri-guardanti la salvezza per sola fede. Rischiamo di essere riduttivi se cerchia-mo immediatamente di inserire questi messaggi in una strategia sociopoliti-ca, riconducendoli all’intento di sovvertire l’ordine esistente e di fondare unanuova Chiesa. Dovremmo cercare, al contrario, di prendere molto sul serioquello che diceva il monaco agostiniano, considerando innanzi tutto i signi-ficati teologico-filosofici dei suoi discorsi. Solo in questo modo possiamo ca-pire meglio la sua individualità e, con essa, tutti gli aspetti del mondo che locircondava. L’onestà intellettuale degli storici risiede nella capacità di apprezzare la com-plessità del passato. Se pensiamo alle esperienze di personaggi come MicheleServeto, che era uno scienziato e un teologo, o come Isaac Newton, un pro-fessionista della scienza interessato alle profezie e alla Bibbia, comprendiamoda vicino la frequente inefficacia delle schematizzazioni, i pericoli del ridu-zionismo. Difficilmente ci troviamo di fronte a questioni lineari o facilmenterisolvibili.

Palmieri: Considerando le attitudini verso la morte e l’aldilà come uno dei piúimportanti punti di divergenza tra il mondo cattolico e quello protestante, leiritiene che il caso della Spagna del XVI secolo, pur essendo rappresentativodi una tendenza ampia nel tempo e nello spazio, sia dotato di specificità nontrasferibili ad altri contesti. Dalle attitudini verso la morte, dal culto dei de-funti e dagli investimenti sulla vita ultraterrena, dalla letteratura agiografica edai manuali di devozione emerge infatti una precisa visione della realtà cheaccomuna l’universo religioso e quello laico: «Il Paradiso, l’Inferno e il Pur-gatorio erano parte della topografia di quella nazione, allo stesso modo di Ma-drid, Gibilterra e dei Pirenei»34. Attraverso i paradigmi delle rappresentazioni della buona morte del re Filip-po II, della santa Teresa d’Avila – andiamo alla tesi centrale del libro – si com-prende meglio la psicologia collettiva di un popolo che, come dimostravano

108 Pasquale Palmieri

34 Ibidem.

i testamenti, investiva una quantità sempre crescente di risorse materiali nel-la vita dell’oltretomba. I simboli e i rituali che circondavano il monarca e l’e-roina della fede erano allo stesso tempo ricomposizioni immaginarie di unasocietà lacerata, riassorbimenti ideali delle imperfezioni della realtà. I proces-si di legittimazione del potere, resi ancora piú necessari dalla concorrenza deipoteri taumaturgici dei sovrani francesi e inglesi, si accompagnavano alla di-sintegrazione di un impero che faticava a contenere i nemici esterni e le divi-sioni interne. Sulla costruzione mimetica di un mondo ultraterreno che imi-tava una realtà perfettibile si proponevano precisi modelli di comportamentoa una società in cui «il conformismo era il supremo valore»35. Il valore dei simboli e dei rituali – lo dico senza il timore di esagerare – sem-bra uno dei punti di connessione piú forti tra gli Stati assolutistici del passa-to e gli Stati democratici contemporanei.

Eire: Abbiamo meno simboli oggi, ma la loro importanza è ancora enorme.Se ci pensiamo bene anche il denaro è fatto di segni che attribuiscono signi-ficati a semplici pezzi di carta che giacciono nei portafogli e nelle banche. Isimboli svolgono delle funzioni precise e hanno un’indiscutibile capacità diunire le persone portandole a uniformare i loro comportamenti. Ti faccio unesempio che mi sembra particolarmente significativo: il 12 settembre del 2001negli Stati Uniti potevi vedere bandiere ovunque. Tutti i miei vicini avevanodeciso di esporre la loro bandiera e anche io lo feci.

Palmieri: Nella capacità di comunicare a un livello profondo e di annientare ilcontrollo razionale risiedono anche i grandi pericoli della comunicazione sim-bolica. Quest’ultima infatti può costruire il consenso, orientare o condiziona-re le scelte della collettività, amplificare le ansie e le paure, stimolare le mobi-litazioni, spingere le persone a trasformare il pensiero in azione. Ho letto chein un piccolo comune del Nord Italia, proprio in questi giorni36, i rappresen-tanti di un partito politico che gode di tantissimi consensi stanno organizzan-do un inquietante «White Christmas», un Natale senza persone di colore37.

109 Un dialogo con Carlos Eire

35 Ivi, p. 525. 36 La data dell’intervista è il 7 dicembre 2009. 37 Sulla incredibile iniziativa degli amministratori della Lega Nord del comune di Coccaglioin provincia di Brescia, spalleggiata anche dai leaders nazionali del partito, si vedano gli ar-ticoli di S. De Riccardis, Un bianco Natale senza immigrati. Per le feste il comune caccia iclandestini, in «La Repubblica», 18 novembre 2009, p. 1; Id., Viaggio nel paese di WhiteChristmas. «I nostri figli hanno troppi amici neri», in «La Repubblica», 20 novembre 2009,p. 26; G. Spatola, Africani in piazza, tensione nel paese del «White Christmas», in «Corrie-re della sera», 23 novembre 2009, p. 15.

Eire: Il problema piú grande sta forse nel fatto che i simboli comunicano a unlivello profondo della psiche che oltrepassa le barriere della razionalità. L’e-pisodio italiano fa riflettere come quello della propaganda per il referendumsvizzero che ha prodotto manifesti che rappresentano i minareti come missi-li nucleari: un tentativo di colpire l’emotività, di andare a scavare nelle paurepiú profonde38. Le immagini hanno un ruolo preminente nella comunicazio-ne politica e devono essere guardate con tutta l’attenzione possibile. I regimitotalitari, in verità quelli fascisti piú di quelli comunisti, sono stati impareg-giabili fabbricatori e manipolatori di rappresentazioni simboliche. La stessa rivoluzione cubana è vissuta sul potere dei simboli. Per circa qua-rant’anni, ogni volta che un collega o uno studente cominciava a tessere le lo-di di Fidel o di Che Guevara, preferivo tacere senza replicare. Dopo aver scrit-to Aspettando la neve all’Avana, ho trovato finalmente il coraggio di parlaree di esprimere il mio punto di vista senza remore. Durante un viaggio in Ita-lia, a Venezia, mi trovai di fronte a una scena a mio avviso esilarante, che di-mostrava quanto multiforme e incontrollabile potesse essere l’uso delle icone.In un caffè era in vendita del vino in una bottiglia con l’icona di Che Gueva-ra. Proprio accanto c’era la bottiglia di Bob Marley, con il simbolo della pa-ce. Il primo invece non aveva bisogno di altro perché il suo stesso volto espri-meva una quantità sufficiente di significati. A volte tuttavia è difficile comprendere il grado di consapevolezza con cui isimboli vengono proposti o trasformati, anche nelle società democratiche. Ilpresidente degli Stati Uniti, ad esempio, ha deciso di inchinarsi di fronte al-l’imperatore del Giappone, mentre poteva benissimo ricorrere a una strettadi mano, come avevano fatto tutti i suoi predecessori39. Il suo comportamen-to poteva essere interpretato come la volontà di rappresentare un’America cheha rinunciato a essere una superpotenza, o addirittura un’America disposta ainchinarsi a chiunque. In altre occasioni ha preferito non mettere la mano sulcuore durante l’esecuzione dell’inno nazionale. Mi sono chiesto se fosse co-sciente di quello che faceva, dei significati che potevano essere attribuiti aisuoi gesti. Certamente avrebbe potuto evitare molti problemi uniformandosialle convenzioni.

Palmieri: Oggi in Italia la storia ha un fascino editoriale decisamente esiguo.Negli Stati Uniti, invece, gli scaffali delle librerie traboccano di testi di storia.

110 Pasquale Palmieri

38 Le immagini dei noti manifesti cui si riferisce Carlos Eire sono visibili nell’articolo In Sviz-zera è polemica su manifesti di destra contro i minareti, in http://www.diariodelweb.it, ehttp://www.apcom.net, 7 ottobre 2009. 39 L’episodio dell’inchino di Barack Obama all’imperatore giapponese, che ha suscitatoenormi polemiche negli Stati Uniti, non ha ricevuto molta attenzione nella stampa italiana.Alcuni riferimenti si trovano in F. Rampini, L’Obama cinese delude l’America, in «La Re-pubblica», 19 novembre 2009, p. 19.

Penso sinceramente che queste differenze siano dovute, in alcuni casi, al mag-giore potere divulgativo dei testi storiografici americani. Lei cosa ne pensa?

Eire: L’Italia, forse piú di ogni altro luogo al mondo, è la registrazione fisicae visibile di un passato lungo 3.000 anni; è un macrocontenitore di fonti nel-la sua stessa cultura materiale. Non deve disperdere questo dono. Nel nostropaese, invece, la fortuna editoriale della storia dipende in gran parte dalle con-sistenti vendite di testi biografici.In generale penso che sia necessario promuovere le potenzialità educative diquesta disciplina, che è capace di fornire alle persone degli strumenti inter-pretativi e di permettere loro di osservare diversamente la realtà che li cir-conda. Il rigore scientifico non deve escludere le esigenze divulgative. Propriotemi come il potere dei simboli, la questione della costruzione delle identità(specie in relazione al problema dell’immigrazione) ci lasciano comprendereil valore centrale dei saperi storici, che devono tener viva la memoria della col-lettività.

111 Un dialogo con Carlos Eire