CROSSING STRAITS AND CHANNELS DURING PRE AND PROTOHISTORIC TIME

-

Upload

univ-paris1 -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of CROSSING STRAITS AND CHANNELS DURING PRE AND PROTOHISTORIC TIME

Session C19

LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

CROSSING STRAITS AND CHANNELS DURING PRE- AND PROTOHISTORIC TIME

A session co-organized by the commission 4 (Archaeological method and theory) and the commission 8 (Upper Palaeolithic

in Eurasia) of UISPP

François Djindjian University of Paris 1 Pantheon Sorbonne & CNRS UMR7041 Arscan (France)

Janusz Kozlowski Institute of Archaeology, University of Krakow (Poland)

Une session co-organisée par la commission 4 (Théorie et Méthodes de l’Archéologie) et la commission 8 (Paléolithique supérieur

d’Eurasie) de l’UISPP

François Djindjian Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne & CNRS UMR7041 Arscan (France)

Janusz Kozlowski Institut d’Archéologie, Université de Cracovie (Pologne)

AVANT-PROPOS

LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

CROSSING STRAITS AND CHANNELS DURING PRE- AND PROTOHISTORIC TIME

Les frontières naturelles jouent un rôle important dans les études de peuplement des territoires car elles sont un obstacle à franchir, de difficulté variable selon le climat et les moyens technologiques disponibles. Le franchissement de l’obstacle se concrétise par la présence des sites contemporains possédant la même culture matérielle des deux côtés de l’obstacle. Sans cette présence symétrique, l’affirmation du franchissement n’est en effet que conjecture.

Les frontières naturelles sont de plusieurs natures:

– un col dont l’altitude de franchissement dépend du climat et des saisons: environ 600 mètres pour la dernière glaciation à la meilleure saison et naturellement une altitude beaucoup plus élevée, supérieure à 1 500 mètres pour l’Holocène, qui permet le franchissement de pratiquement tous les massifs montagneux.

– Un détroit (autrement dit un canal ou un bras de mer entre deux continents ou entre une ile et un continent) dont la distance de franchissement est un sujet traité par les articles du présent volume dépend des techniques de navigation des populations considérées.

– Une rivière ou un fleuve, dont la largeur du lit, les rives marécageuses et le courant impétueux pourraient être un obstacle au franchissement, quoiqu’à toutes les époques des gués ont été trouvés et empruntés sans que le cours d’eau puisse constituer en quoi que ce soit de frontière, sauf sans doute leurs larges deltas (Rhône, Pô, Danube, etc.).

Le franchissement des détroits peut se faire de plusieurs façons:

– A pied sec, à l’occasion d’une marée (quelques mètres) ou d’une régression marine d’une glaciation (une centaine de mètres);

– A la nage, dans la limite d’une dizaine de kilomètres,

– Par navigation à vue, avec des moyens techniques variés (radeau, pirogue, canoë, embarcation),

– Par navigation hauturière (en haute mer).

Les différents articles traitent dans ce volume de ces franchissements de détroits dans la préhistoire ancienne et récente: paléolithique ancien et moyen, paléolithique supérieur, mésolithique, néolithique et âge du Bronze.

Ils étudient ou réétudient des sujets très importants pour l’histoire de l’Humanité comme:

– le passage de continent à continent: entre Afrique et Europe par le détroit de Gibraltar, entre Asie et Amérique par le détroit de Béring; entre Asie et Australie par les iles du Sunda.

– Les premiers peuplements des îles de la méditerranée, des îles de l’océan pacifique et de l’océan indien, des iles des Caraïbes, de l’Islande, du Groenland ou du Japon.

– Les voies de franchissement des détroits et les routes de navigation maritime.

Sept articles illustrent le thème de ce colloque du XVI° congrès UISPP qui s’est tenu la première semaine de septembre 2011 à Florianopolis (Brésil), pour lesquels il faut remercier les auteurs de leur contribution.

François Djindjian Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne &

CNRS UMR7041 Arscan (France)

Janusz Kozlowski Institut d’Archéologie, Université

de Cracovie (Pologne)

3

LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

François DJINDJIAN Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne & CNRS UMR 7041 Arscan

Résumé: Les franchissements de détroits et le peuplement des îles dans l’histoire de l’humanité ont été effectués à plusieurs moments et dans plusieurs contextes:

– Passage sur la terre ferme au moment d’une régression marine quaternaire,

– Franchissement à vue de détroits au cours d’un épisode interpléniglaciaire,

– Franchissement sur la terre ferme ouà vue de détroits au cours de la transgression flandrienne,

– Franchissement à vue de détroits à l’Holocène, de largeur variable avec une technologie issue de la navigation fluviale ou lacustre (pirogue, radeau, bateau en joncs),

– Navigation en haute mer (hauturière).

Mots-clés: détroit, iles, franchissement, Préhistoire

Crossing straits and channels during Pre- and Protohistoric time

Abstract: The crossing of straits and channels and the peopling of islands has been made at different time in the story of Humanity and under different conditions:

– Traveling on a dry land during a time of quaternary sea,

– Crossing straits visually during interpleniglacial periods,

– Traveling on a dry land or crossing visually straits during the Flandrian transgression,

– Crossing visually straits of variable width during the Holocene, using a technology issued from the river or lacustrine navigation (pirogue, raft, rush canoe),

– The open sea navigation.

Key-words: straits, islands, crossing, prehistory

1. INTRODUCTION

Les franchissements des détroits ou des bras de mer et la colonisation des îles et des continents est un domaine de recherche qui intéresse l’archéologie depuis la plus haute préhistoire. En effet, les variations climatiques et la néotectonique ont pu les favoriser à certains moments, qu’il faudra déterminer par la connaissance des variations d’altitude des mers et des océans permettant les reconstitutions des lignes de rivage. Ainsi, aux périodes pléniglaciaires, la baisse de niveau des océans fait émerger les terres avec comme conséquence des détroits plus étroits et des distances entre iles ou entre iles et continents raccourcies. Les périodes de transition entre climat glaciaire et interglaciaire (par exemple entre 115 000 et 75 000 BP pour l’OIS 5 ou après 14 000 BP pour la transition holocène), ou dans les périodes de réchauffement des temps pléniglaciaires (par exemple, entre 45 000 BP et 28 000 BP pour l’OIS 3) sont des moments plus favorables encore: l’inertie de la fonte des calottes glaciaires n’a pas encore fait remonter significativement le niveau des océans et le climat plus clément autorise une meilleure mobilité des populations pouvant coloniser de nouveaux territoires ou les reconquérir.

C’est ainsi que des terres qui sont des iles dans le climat actuel ont pu être peuplées à pied sec à des périodes anciennes (îles anglo-normandes, Angleterre, Formose, Ceylan, Tasmanie, etc.) et que d’autres, qui sont toujours restés des iles, étaient suffisamment proches du continent pour que la traversée avec des moyens de fortune soit rendue possible (iles de la Méditerranée, Indonésie, Australie, Japon, etc.).

Le franchissement d’un bras de mer nécessite une navigation. La navigation nécessite un moyen de transport (radeau de fortune, pirogue, canoë, kayak, barque, canot, bateau à rame et à voile de toutes sortes, etc.), qui se distingue suivant le nombre d’occupants, le poids et le volume du fret transporté et l’énergie de la locomotion (courant, pagaie ou rame, et voile). Elle implique également l’observation et donc la connaissance des marées, des courants et des vents, pour calculer la meilleure route pour franchir le détroit, maîtriser la trajectoire et éviter les écueils de la traversée. A ce niveau, on fera déjà remarquer la différence entre la navigation des chasseurs-cueilleurs, dont le fret se limite au moment de l’exploration à quelques individus, des armes et de la nourriture de survie, et celle des agriculteurs qui embarquent des outils

UNDERSTANDING LANDSCAPES, FROM LAND DISCOVERY TO THEIR SPATIAL ORGANIZATION

4

agraires, des animaux domestiqués, des semis et des plantes.

Dans le développement qui va suivre, il apparait assez trivialement une première distinction entre quatremodes de passage:

– Passage à pied sec sur la terre ferme ou sur la banquise,

– Franchissement à la nage,

– Navigation à vue,

– Navigation en haute mer (hauturière)

Nous avons déjà évoqué le passage à pied sec, sur la terre ferme ou sur la banquise et il semble inutile d’y revenir sauf à en évoquer la dangerosité (crevasses, fonte des glaces, marécages, traversée de cours d’eau), qui n’est sans doute pas moindre que les risques de la navigation à vue.

A l’opposé la navigation en haute mer (hauturière), implique, outre la connaissance des courants et des vents aux différents moments de l’année, la maîtrise de l’orientation (par le soleil et certaines étoiles), de la localisation (latitude et longitude au moyen d’instruments de plus en plus précis), de la vitesse du bateau (loch) et des cartes (premiers portulans). Certes, les premiers navigateurs en haute mer, ne possédaient ni longitude, ni loch, ni cartes et ont dû pratiquer une alternance de traversée à vue, de navigation côtière et de navigation hauturière comme les marins de la Méditerranée, les Vikings ou les mélanésiens. Mais, la découverte de nouvelles terres résulte également d’un hasard heureux (changement d’itinéraire imprévu suite à une tempête ou à des courants violents), d’une prospection systématique, d’une légende ou d’une théorie scientifique à vérifier. Est explorateur qui veut !

Le franchissement à la nage, limité à l’exploration d’un nouveau territoire, ne doit pas être exclu. Un champion de natation peut atteindre une vitesse de 2,5 nœuds sur une dizaine d’heures. Avec une vitesse moyenne de 1 nœud, un bon nageur peut traverser un détroit de 15 km (comme celui de Gibraltar) en huit heures.

Il nous reste ici à évoquer le moyen le plus important ici, la navigation à vue. Il ne s’agit pas ici de navigation côtière (cabotage), au combien dangereuse par les courants, les marées, les vents et les récifs visibles ou invisibles (hauts fonds), dont le récit d’Ulysse nous a illustré les dangers en Méditerranée. Il s’agit du franchissement d’un détroit ou d’un bras de mer. La limite maximale de la vue d’une côte à l’autre est d’environ 100 à 200 km, mais par temps clair et à partir d’un point de vue surélevé. Il est par exemple possible de voir la Corse à partir de la Côte d’Azur, d’une centaine de mètres au-dessus du rivage et après un bon mistral. Jusqu’à une distance d’une cinquantaine de kilomètres, la terre est aisément visible. Néanmoins, et ceux qui ont navigué sur une bateau à voile de Nice à Bastia le savent pertinemment, le temps de navigation va jouer un rôle important dans la hiérarchisation de ces distances. En effet, dans une navigation à vue, il faut voir et la distance

franchissable est liée prioritairement à la vitesse de la navigation (compte-tenu des vents et des courants) pour franchir la distance de jour, et, pour les premiers découvreurs, avec le moyen d’esquifs de fortune. C’est pour cette raison que nous introduisons ici une distinction entre une navigation courte à vue de jour (inférieure ou égale à 30 km) et une navigation longue à vue (de 30 à 150 km environ).

La vitesse sur l’eau se mesure en nœuds (ou mille marin par heure soit 1,852 km/h). Il est couramment admis que le bateau à voile grec atteint les quatre nœuds, le bateau à rame peut atteindre les cinq nœuds mais sur une durée limitée à 8 heures. Pour un radeau, une pirogue ou un bateau à rame des époques préhistoriques, une vitesse moyenne de 2 nœuds sur 8 heures permet de franchir 29,6 km, qui correspond bien à une navigation courte à vue. Pour une embarcation à rame et à voile, une vitesse de 3 nœuds permet de franchir 45,5 km et de 4 nœuds 59,2 km, qui représente un progrès technologique insuffisant pour une navigation de jour sur des distances supérieures à 60 km.

Dans le développement qui va suivre, nous allons, à partir des connaissances actuelles des premiers peuplements des iles et des continents, essayer de déterminer de quel type de franchissement il s’agit et, par généralisation, d’en déduire un modèle général de franchissement.

2. LA CONQUETE DE LA TERRE PAR L’HOMO ERECTUS

Les variations climatiques du dernier million d’années connaissent plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires:

• OIS 11 Interglaciaire Paléolithique ancien 440 000-380 000 BP

• OIS 10 Glaciaire Paléolithique ancien 380 000-350 000 BP

• OIS 9 Interglaciaire Paléolithique ancien 350 000-300 000 BP

• OIS 8 Glaciaire Paléolithique ancien 300 000-250 000 BP

• OIS 7 Interpléniglaciaire 240 000-190 000 BP

• OIS 6 Glaciaire Paléolithique moyen 190 000-115 000 BP

Certaines périodes ont été très froides, à l’origine d’un abaissement drastique du niveau des océans comme il y a 300 000 mille ans (OIS 6 et 8). D’autres ont été très chaudes, comme l’OIS 11, entraînant la fonte complète de la calotte glaciaire du pôle Nord et à l’origine d’une mobilité élevée des groupes acheuléens jusque dans les parties septentrionales de l’Europe. Cependant, le trop petit nombre de sites connus et bien datés ne permet pas encore de suivre précisément les itinéraires des groupes humains.

F. DJINDJIAN: LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

5

Les spécialistes du Paléolithique ancien s’entendent à constater sur la base des données actuellement connues que la sortie d’Afrique d’un premier Homo, correspondant à un Homo Ergaster/Homo Erectus, remonte à une période comprise entre deux et un million d’années. La route la plus communément admise est celle du Levant vers le Caucase (Dmanisi), l’Europe jusqu’en péninsule ibérique (Atapuerca) et l’Asie jusqu’en Indonésie (pithécanthrope de Java, homme de Florès) et en Chine (Sinanthrope).

La sortie d’Afrique, à pied sec, ressemble à la sortie d’Egypte du supposé Moïse, en longeant les lagunes de la côte méditerranéenne. Il implique alors de suivre le croissant fertile pour atteindre l’Asie. Un autre chemin, plus court, a été évoqué, celui qui coupe directement d’Ethiopie en Iran en franchissant le détroit de Bab el Manded (30 km) pour prendre pied sur le sud de la péninsule arabique puis le détroit d’Ormuz (40 km) pour prendre pied dans le sud-est de l’Iran vers l’Inde.

Le Sunda est un continent en partie submergé à l’Holocène, dont le reliquat aujourd’hui est représenté par l’Asie du Sud-Est et l’archipel indonésien, qui possèdent une faune et une flore commune, constituées à l’époque où la plupart des iles formaient un continent. La présence de l’Homo erectus est connu dans l’ile de Java (Détroit de Malacca: 2,8 km) et dans l’île de Florès (détroit de l’ile de Flores: 19 km). D’après les connaissances actuelles, ils n’ont pas pu franchir les iles de l’archipel de la Wallacea (et notamment le détroit de Timor de 150 à 200 km de large suivant le climat) pour atteindre le continent du Sahul.

En Europe, l’arrivée de l’homo Erectus soulève la question de son cheminement. La voie terrestre à partir de l’Asie mineure semble la plus probable bien que les données fiables de l’existence d’un peuplement autour du million d’années nous manque actuellement en Europe centrale et orientale. D’autres voies ont été suggérées, comme le franchissement du détroit de Gibraltar (8 km au dernier maximum glaciaire, 14,5 km aujourd’hui) ou beaucoup moins probable du détroit de Sicile (60 km au dernier maximum glaciaire, 145 km aujourd’hui). Il a été souligné que le franchissement du détroit de Gibraltar était possible compte-tenu de la faible distance à franchir et cela malgré les courants importants souvent cités (2 nœuds). Le détroit actuel peut être franchi à la nage aujourd’hui en environ 8 heures. La présence de hachereaux dans les industries du paléolithique ancien de la péninsule ibérique, semblables à ceux d’Afrique du Nord, est l’argument principal de l’hypothèse d’un franchissement du détroit de Gibraltar il y a 500 000 ans (Gonzales Echegaray & Freeman, 1998, p. 186-188; Alimen, 1975).

Au Paléolithique ancien et moyen, plusieurs découvertes, qui font toujours l’objet de contestations, ont posé la question du peuplement des iles de la Méditerranée. Durant les périodes glaciaires, le niveau des mers était à un niveau bien inférieur à l’actuel et même à celui du maximum de la dernière glaciation.

La Crête est située à 100 km des côtes du Péloponnèse mais en fait l’ile en est beaucoup plus proche à une époque glaciaire: 24 km environ entre l’ile de Cythère et l’îlot d’Andikithira (Anticythère) et 8 km entre cet ilot et la Crête. En Crête, a été récemment découvert un site qui aurait livré en plusieurs locides gorges Preveli une industrie paléolithique datée d’au moins 130 000 ans (Strasser et al. 2010). Ces produits de taille bifaciale sur quartz sans contexte stratigraphique sûr pourraient être aussi les vestiges d’un atelier de taille de l’âge du Bronze (cf. Kozlowski, ce volume).

En période glaciaire, l’ile d’Elbe est rattachée à la côte tyrrhénienne, le canal de Corse n’a plus qu’une largeur de 40 km, et la Sardaigne est rattachée à la Corse. En Sardaigne, des industries définies comme clactoniennes ont été trouvées dans des contextes qui seraient pléistocènes (Mindel pour le Clactonien ancien, Riss ou Riss-Würm pour le Clactonien récent) d’après Palma di Cesnola (1996). L’industrie de Sa Pedrosa Patallinu, serait située (d’après Arca et alii, 1982) dans un paléosol OIS 5 d’une terrasse rissienne. Elle a fait l’objet d’une étude technologique de l’industrie dans le cadre d’une thèse (2009) de D. Aureli, non encore publiée.

Il n’y a pas à ce jour d’industries paléolithiques trouvées dans l’ile de Malte. Pourtant, entre la pointe sud-est de la Sicile et l’ile de Malte, des hauts fonds émergés en période glaciaire, réduisent le franchissement à moins de 30 km. Par contre, l’ile de Lampedusa, qui appartient à la plate-forme africaine, a pu être atteinte à pied sec de la côte tunisienne en période glaciaire

La présence d’industries du Paléolithique inférieur dans ces iles n’est donc pas inattendue. Dans ce contexte, si un mammifère bon nageur comme l’éléphant a pu peupler les iles de Sicile, Malte et Sardaigne (et devenir après leur isolement les éléphants nains bien connus du lecteur), l’homme a pu également le faire !

Les iles anglo-normandes étaient rattachées au continent au moment de l’avant-dernière glaciation du Riss. C’est la raison de la présence vers 250-300 000 ans, dans l’ile de jersey à La Cote-Sainte-Brelade d’un habitat de chasseurs de mammouths et de rhinocéros.

3. LE FRANCHISSEMENT DE DETROITS AU COURS DU DERNIER INTERPLENIGLACIAIRE DE L’OIS 3 (45 000-28 000 BP)

La période du dernier interpléniglaciaire ou OIS 3 entre 45 000 BP et 28 000 BP est une période particulièrement importante pour le peuplement humain.En effet, après la période très froide et sèche de l’OIS 4 (75 000-45 000 BP) qui a réduit significativement la démographie et la mobilité des groupes humains, un processus de diversification polymorphe est observé, accompagné d’une recolonisation des régions septentrionales. Ce processus, connu traditionnellement comme la transition paléolithique moyen –paléolithique supérieur, a été interprété en Europe comme l’arrivée venant du Moyen-

UNDERSTANDING LANDSCAPES, FROM LAND DISCOVERY TO THEIR SPATIAL ORGANIZATION

6

Orient d’un homme moderne remplaçant progressivement l’homme de Neandertal.Pour cette période, la reconstitution précise des lignes de rivage et l’inertie du processus de réchauffement ne sont pas encore connus avec suffisamment de précision (Van Andel & Tzedakis, 1996). Il est cependant probable que le niveau de la mer n’a pas eu le temps de remonter suffisamment vite dans cette courte période (une dizaine de milliers d’années à comparer aux cinquante mille ans d’un interglaciaire) laissant une géographie encore voisine d’une géographie pléniglaciaire.

En Angleterre, soit à pied sec soit à une distance bien inférieure à 34 km, des groupes humains, venus du nord du continent européen, réapparaissent à partir de 38 000 BP (Lincombien).

L’ile de Formose (Taiwan) était rattachée au continent aux périodes glaciaires. Le premier peuplement découvert, datant du Paléolithique supérieur, est connu par la sépulture de l’homme de Zuozhen (30 000 BP).

Dans l’archipel du Japon, l’hypothèse d’un premier peuplement arrivé à la fin de l’OIS 3 a été acceptée, malgré le traumatisme causé par les falsifications de l’archéologue FujimuraShinichi dans 186 sites japonais attribués au Paléolithique ancien et moyen. L’existence d’une première phase à industrie à éclats sur galet datée entre 35 000 et 23 000 BP est encore discutée. La seconde phase est caractérisée par une industrie avec pièces à retouche abrupte de 23 000 à 13 000 BP. Les études génétiques révèlent l’existence de deux flux de populations. Le premier flux correspond aux migrants Jomon, arrivant à la fin de l’OIS 3, par les iles du Nord, génétiquement proches des populations du Nord-Est asiatique (Mongoles, Iakoutes, Daur). Le passage du continent nord-asiatique sur les iles de l’archipel du Japon s’effectue par une navigation courte à vue avec le cheminement suivant:

• Franchissement du détroit de Tartarie (7,3 km entre l’Asie et l’ile de Sakhaline),

• Franchissement du détroit de La Pérouse (40 km entre l’île de Sakhaline et l’île de Hokkaido),

• Franchissement des détroits entres les iles de l’archipel du Japon (20 km maximum).

La population Jomon évolue sur place jusqu’à l’arrivée vers 2300 av. J.C. d’agriculteurs Yayoi venus de Chine avec la culture du riz (Yungang et alii, 2012). Ils sont venus à Honshu par la Corée en bateau, franchissant le détroit de Corée via l’ile de Tsushima rendue célèbre par la guerre russo-japonaise de 1905, les sauts d’iles en iles étant d’un maximum d’environ 50 km praticables par une navigation à vue (46 km + 45 km + 13 km).

Les iles Andamans et Nicobar ont été peuplés par des populations négritos, actuellement reliques dans ces iles. On ne sait pas précisément quand ces population sont arrivées, mais il est probable que ce soit à la fin de l’OIS 4 ou au début de l’OIS 3, à pied sec au moment où ces iles étaient reliées au continent.

4. LE PREMIER PEUPLEMENT DE L’AMERIQUE

Le premier peuplement de l’Amérique est toujours l’objet de discussions dont l’objet est l’ancienneté de son peuplement, l’origine géographique des premiers arrivants (par élimination par le passage du détroit de Behring) et la fiabilité des sites nord- et sud-américains à l’origine des données actuellement connues.

Pendant les périodes glaciaires, le passage du détroit se fait à pied sec. La route la plus courte franchit le détroit en passant par les iles Diomède (2 x 35 km), franchissable à pied sec en période glaciaire et l’hiver en période tempérée. Une autre voie, maritime cette fois, est celle des iles aléoutiennes par saut d’ile en ile. La distance maximale entre les deux iles les plus éloignées est d’environ 300 km. Cette voie n’a pu avoir été utilisée qu’à des périodes récentes avec les moyens de navigation appropriée.

Les autres hypothèses (Europe, Afrique, Océanie) peuvent être considérées comme peu crédibles, car elles impliquent une navigation en haute mer qui n’a pu être pratiquée que beaucoup plus tardivement (vikings, austronésiens, portugais) avec des moyens de navigation sans aucune mesure avec le niveau technologique des hommes préhistoriques.

Une fois franchi le détroit de Behring, deux cheminements ont été suggérés. Le premier passe entre la chaine des Montagnes rocheuses au Sud-Ouest et la calotte glaciaire à l’Est, laissant un corridor étroit entre glaciers des montagnes et banquise, qui n’a probablement pas pu être praticable pendant les périodes pléniglaciaires. Le second longe la côte Ouest sans pouvoir franchir la chaine des montagnes rocheuses jusqu’au Sud de la Californie. Ces voies ont été praticables très probablement pendant l’OIS 3 (45 000-28 000 BP) et à la fin de la dernière glaciation (à partir de 14 000 BP). Une fois l’accès à la grande plaine atteint, la géographie n’offre plus aucune résistance à la pénétration humaine jusqu’en Terre de feu.

Les données actuelles d’Amérique du Nord nous renseignent sur l’existence d’un premier peuplement indiscutable, la culture de Clovis, caractérisée par la présence d’une pointe de projectile en silex particulièrement typique, la pointe de Clovis, à l’époque des derniers mammouths qu’ils ont chassés. Ce peuplement est tardiglaciaire profitant des débuts du réchauffement à la fin de la dernière glaciation. C’est l’hypothèse basse de la colonisation de l’Amérique, au moment de la transition vers l’Holocène et de la disparition des faunes pléistocènes.

Les recherches récentes en Alaska, qui appartient naturellement plus au monde de la Sibérie qu’à celui de l’Amérique du Nord, du fait des barrières physiques des Montagnes Rocheuses et de la banquise, ont révélé plusieurs industries anciennes datées de 12 000 à 11 000 BP de techno-complexes différents: industries à pièces bifaciales et unifacialesdu complexe Nenana (mais sans

F. DJINDJIAN: LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

7

pointes de Clovis) et industries de type microblade (lamelles et burins, mais sans pointes de Clovis) du complexe Denali qui ont leur équivalent à Ushki dans le Kamtchatka et à Dyuktaï en Sibérie orientale.

Depuis plus d’une cinquantaine d’années, les préhisto-riens de tout le continent américain recherchent des sites prouvant une plus grande ancienneté du peuplement de l’Amérique. La fiabilité des données de ces sites (le remaniement des niveaux, la validité des datations, l’origine anthropique des vestiges animauxet des pierres taillées, etc..) est toujours sujet de discussions et de contestations entre spécialistes. C’est l’hypothèse haute d’un premier peuplement dans l’OIS 3, entre 50 000 et 34 000 BP. La liste des sites candidats à une plus haute antiquité est de près d’une centaine aujourd’hui. Il serait trop long (et ce n’est pas le sujet de notre étude) de les discuter ici: Amérique du Nord (Meadowcroft, Topper, Cactus Hill, Pendejo, Sandia, etc.), Mexique (Baja California, Hueytlaco, El Cedral, Penon, etc.), Brésil (PedraFurada, Lapa Vermelha IV, Cerca Grande, etc.), Chili (Monte Verde), Pérou (Pikimachay).

L’argumentation d’un passage plus précoce par le détroit de Béring, pendant l’OIS 3, nécessite de mieux connaître les occupations humaines de Sibérie centrale et orientale à ces moments-là. Un site aujourd’hui permet d’entrevoir cette possibilité, Yana River daté autour de 28 000 BP, sur les confins arctiques de la rivière Yana en Sibérie orientale, qui révèle l’existence et les possibilités d’un peuplement dans ces régions pendant l’OIS 3, et donc leur possible passage du détroit de Béring (Basilyan et al. 2011).

5. LE PREMIER PEUPLEMENT DE L’AUSTRALIE

Nous avons vu précédemment que dans l’état actuel de nos connaissances, l’homo erectus s’était arrêté dans l’archipel indonésien (Java, Torres), et n’avait pu franchir le détroitde Timor séparant les dernières iles du Sunda du continent du Sahul.

Les routes de passage d’iles en iles du continent de Sunda au Sahul a fait l’objet de nombreuses études. L’étude princeps de Birdsell (1977) propose deux routes avec des sous-routes hypothétiques. La première route (route 1 par le Nord), la plus accessible en termes de distance de franchissement et d’intervisibilité, est celle qui franchit le détroit de Macassar entre Sundu et Célèbes (l’actuel Sulawesi), puis de proche en proche à travers les iles de l’archipel des Moluques, pour atteindre suivant trois sous-routes (1A, 1B, 1C) la partie nord-ouest du Sahul (Nouvelle-Guinée). Le franchissement maximum en période glaciaire est de l’ordre de 50 km entre les iles Soula et l’ile Obi. La seconde route (route 2 par le Sud) entre Timor et l’Ouest de l’Australie est moins probable par la distance de franchissement supérieur à 100 km et des lacunes d’inter-visibilité.

Le premier peuplement de l’Australie a fait l’objet de deux grandes théories, toujours âprement disputées

aujourd’hui (Windschuttle & Gillin, 2002). La première, née dans les années 1930 des travaux de Birdsell et Tindale, propose un modèle de trois vagues d’immigration en Australie. La première vague est celle des Négritos, peuple de petite taille, peau noire, cheveux crépus, bien connus dans l’Asie du Sud-Est en Malaisie (Semang), aux Philippines, en Thaïlande (Mani), aux iles Andamans où ils correspondent à un peuplement très ancien, arrivés il y a plus de 40 000 ans, dont les derniers survivants ont été découverts dans le Nord du Queensland. La deuxième vague d’immigrants, appelés les Murrayiens, arrivés il y a environ 20 000 ans, ont refoulés les précédents vers les hauts-plateaux de Nouvelle-Guinée, les forêts du Queensland et la Tasmanie, occupés la côte est, le sud et l’ouest de l’Australie. La troisième vague, les Carpentariens, arrivés il y a 12 000 ans, auraient occupés le centre et le nord de l’Australie. Cette théorie a été combattue après la seconde guerre mondiale par les anthropologues physiques S.L. Larnach et R.W.G. MacIntosh (1970) du département d’anatomie de l’Université de Sydney, qui s’appuyant sur des mesures morpho-crâniennes et des analyses statistiques ont conclu à une origine unique du peuplement aborigène australien.

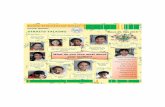

Les squelettes humains assez nombreux découverts au XX° siècle (plus de 300 individus provenant d’une dizaine de sites) dont la plupart, datés entre 15 000 et 10 000 BP, mettent en évidence deux types fossiles d’homo sapiens: un type robuste (Kow Swamp, Talgai, Cohuna, Cossack, Coobool Creek, Willandalakes n°50, etc.) et un type gracile (lac Mungo, lacTandoo, Keilor, King Island en Tasmanie). Les récentes études génétiques sur les populations vivantes (Redd & Stoneking, 1999; Hudjashov et al. 2007) et fossiles (Adcock et al. 2001) soulignent l’isolat ancien due à la remontée du niveau de l’océan et la dérive génétique d’une population d’hommes modernes colonisant le Sahul (Australie et Nouvelle-Guinée), tout en faisant entrevoir la multiplicité des arrivées, pour la première à partir d’environ 60 000 (Adcock et al. 2001) ou 45 000 ans (Hiscock, 2008) suivant les auteurs, à la fin de l’OIS 4 ou au début de l’OIS 3, pour la deuxième dans l’OIS 2 il y a 20 000 ans (c’est la position de A. Thorne concernant les individus à morphologie crânienne robuste (Kirk & Thorne, 1976)) et pour la troisième à l’holocène marquée par l’apparition d’un outillage microlithique à pièces à retouche abrupteet l’arrivée du dingo probablement avec les premiers austro-nésiens (Bellwwod, 1989) (figure 1 de O’Connor, 2007).

Le peuplement de l’ile de Tasmanie il y a 35 000 ans (Warreen Cave), ile alors rattachée au continent austra-lien, révèle la rapidité de la colonisation de l’Australie.

Au nord, c’est à la même époque que furent franchies les détroits qui séparent du Sahul, la Nouvelle-Bretagne (détroit de Vitjaz, moins de 20 km en période glaciaire), la Nouvelle-Irlande (presque reliée à la Nouvelle-Bretagne en période glaciaire) puis, d’iles en iles par sauts d’une trentaine de kilomètres, jusqu’à l’île de Buka au nord de l’archipel des Salomons, colonisée il y a 28 000 ans.

UNDERSTANDING LANDSCAPES, FROM LAND DISCOVERY TO THEIR SPATIAL ORGANIZATION

8

Fig. 1. Peuplements du Sunda et du Sahul

6. LE FRANCHISSEMENT DE DETROITS A LA FIN DE LA DERNIERE GLACIATION

Nous avons vu précédemment que l’hypothèse basse du peuplement de l’Amérique par les porteurs de la culture de Clovis se situe à la fin de la dernière glaciation, l’hom-me arrivant au moment où le changement climatique va entraîner l’extinction de nombreux grands mammifères (proboscidiens, cheval, etc.). D’autres cas sont connus.

Après l’abandon de l’Angleterre à la fin de l’OIS 3 par les chasseurs du Gravettien, l’Angleterre est inhabitée jusqu’au retour vers 13 000 BP de chasseurs porteurs de la culture du Cresswellien. Ils ont pu encore franchir la Manche à pied sec.

7. LES PEUPLEMENTS MESOLITHIQUES

La transition climatique vers l’Holocène va faire progressivement remonter le niveau de la mer d’environ 120 mètres. Mais ce processus lié à la fonte des calottes glaciaires va prendre plusieurs milliers d’années. C’est ce temps que les Mésolithiques vont mettre à profit pour peupler les iles encore vierges de toute trace humaine.

Le peuplement mésolithique de l’Angleterre prend sans doute son origine dans le Cresswellien (cf. supra) et de son épipaléolithisation à partir de l’épisode d’Alleröd. Le peuplement de la totalité de l’ile est le fait des groupes mésolithiques.

F. DJINDJIAN: LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

9

Fig. 2. Navigations dans les iles de la mer Egée aux débuts de l’Holocène

En Irlande, l’arrivée des mésolithiques est connue vers 9 000 BP (Bradley, 2007).

Le passage s’effectue par une navigation courte à vue suivant deux voies possibles:

• D’Angleterre en Irlande (50 et 60 km via l’ile de Man),

• D’Ecosse en Irlande (50 km par le canal du Nord).

Les autres iles de la Mer du Nord (Islande, Féroé) ne seront peuplés que bien plus tard par les Vikings (cf. infra).

En Méditerranée, les détroits du Bosphore (1 km de large) et des Dardanelles (1,4 km de large), séparant l’Europe de l’Asie mineure, n’ont jamais limité le passage des populations, même paléolithiques, au cours de l’histoire humaine. Notons même, que pendant les temps pléniglaciaires, les détroits sont fermés, et en conséquence, la mer Noire devient un lac, dont la salinité diminue progressivement.C’est notamment le cas durant la dernière glaciation, où la Mer Noire est devenue un lac de 75 000 BP à environ 8 000 BP (la mer Noire s’est-elle rouverte pendant l’OIS 3 de 45 0000 à 28 000 BP ?), favorisant un peuplement important dans le sud de l’Europe orientale sur ses rives pendant tout le paléolithique supérieur, même au maximum glaciaire. A

l’Holocène, l’inertie de la remontée des eaux ne permet la reconnexion du lac Noir à la Méditerranée qu’à une date encore imprécise entre 9 000 et 8 000 BP, à l’origine de récits millénaristes à succès sur les différences d’altitude supposées des deux bassins, faisant croire à un méga-Niagara créant la référence historique du Déluge biblique.

Entre le Sud de la botte italienne et la Sicile, le détroit de Messine (3,3 km), bien que très profond, n’a jamais fait obstacle au peuplement paléolithique de la Sicile.

Dans le golfe adriatique, le canal d’Otrante (72 km) sépare les Pouilles de l’Albanie. La configuration des fonds à cet endroit révèle que cette distance était beaucoup plus étroite pendant la dernière glaciation, et permettait probablement une navigation courte à vue entre les deux rives, comme le révèle l’existence d’industries identiquesdes deux côtés du golfe: l’Uluzzien à l’OIS 3 et l’Epigravettien ancien au maximum glaciaire de l’OIS 2. Pour ces derniers, le golfe adriatiquevoit s’installer sur ses rives un peuplement refluant d’Europe centrale. Malheureusement, la transgression holocène a noyé les habitats installés sur ses rives, ne nous laissant que quelques sites en abris et grottes sur les massifs immergés. C’est ce même chemin que la colonisation néolithique vers 6 000 av. J.C. a emprunté venant d’Epire pour s’installer dans le Sud puis le Centre de l’Italie.

UNDERSTANDING LANDSCAPES, FROM LAND DISCOVERY TO THEIR SPATIAL ORGANIZATION

10

Entre la Sicile et l’Afrique du Nord, le détroit de Sicile ou canal du Cap Bon (145 km), est plus court via l’ile de Pantelleria (69 + 98 km), relais bien connu des immigrants actuels. Plusieurs auteurs ont suggéré des passages au Paléolithique et au Mésolithique, mais la distance implique une navigation longue à vue que ces peuples semblent ne pas avoir pu pratiquer.

Plusieurs archéologues (cf. Otte, ce volume) ont proposé des passages réussis d’Afrique vers l’Europe au Paléolithique supérieur (faisant de l’Atérien, une industrie du paléolithique moyen à pièces à pédoncules, l’origine du Solutréen récent, une industrie du Paléolithique supérieur à pointe à cran et pointes foliacées, sur la base d’une contemporanéité critiquée due à plusieurs datations 14C trop récentes de niveaux atériens). La seule certitude est celle d’un passage cette fois d’Espagne vers le Maroc par les colons néolithiques porteurs de la céramique cardiale vers 5 600 av. J.C.

C’est donc dans un contexte de distances raccourcies par une transgression en cours que les groupes mésolithiques vont occuper les iles de la Méditerranée les plus proches par une navigation courte à vue (Kozlowski, ce volume). Ces occupations sont liées à l’économie mésolithique, basée sur des ressources alimentaires très opportunistes sur de petits territoires (chasse, pêche, coquillages, cueillette), à la recherche de nouveaux terrains de collecte mais aussi de matières premières (notamment l’obsidienne des iles volcaniques de la Méditerranée).

La Corse, située à 130 km des côtes de Ligurie, n’est qu’à 50 km de l’ile d’Elbe (canal de Corse), qui elle-même n’est qu’à 8 km des côtes de Toscane. Au temps des mésolithiques, l’ile d’Elbe était encore rattachée au continent. La Corse a été peuplée par les mésolithiques dès 11 000 BP. Ils y ont trouvé à manger un gros rongeur (proloagus) compensé sans doute largement par la pratique de la pêche. La Sardaigne n’est qu’à 8 km de l’extrémité Sud de la Corse (mais à 180 km de la Tunisie). Les chasseurs mésolithiques y sont venus de la Corse et y ont trouvé notamment de l’obsidienne (Monte Arci), retrouvée dans les sites corses et sardes (Porto-Leccio (Tozzi, 1996) et Su Coloru (Martini et al. 2000).

L’ile Levanzo, située seulement à 10 km de la Sicile, a été peuplée dès l’Epipaléolithique (qui y ont laissé des peintures rupestres très originales) et au Mésolithique.

A première vue, la mer Egée a une vaste superficie et possède une myriade de petites iles, avec des vents capricieux et violents qui rendent la navigation délicate et précautionneuse. Mais les fonds ont une profondeur en beaucoup d’endroits inférieure à 100 mètres. A l’époque mésolithique, la transgression en cours permet encore de passer de la Grèce (Attique) en Asie mineure par des navigations courtes à vue de moins de 30 km.C’est ainsi que les occupants de la grotte de Franchti ont pu franchir les 10 km maximum de navigation pour se procurer l’obsidienne de l’ile de Milos (Mélos). Au Mésolithique, c’est la grotte Maroutas à Kythnos (10 km maximum de navigation) qui a été occupée. Les Iles des Sporades au

Nord de la mer Egée ont été également visitées par les groupes mésolithiques, qui ont séjourné dans la grotte du Cyclope à Youra (10 km maximum de navigation courte à vue).

En Crête, il n’a pas été signalé d’occupation mésolithique. C’est sans doute le hasard (ou l’insuffisance) des recherches qui en est la cause plus que le désintéressement pour cet île. En effet, la Crête est située à 100 km des côtes du Péloponnèse mais en fait l’ile en est beaucoup plus proche à l’époque glaciaire: 24 km environ entre l’ile de Cythère et l’îlot d’Andikithira (Anticythère) et 8 km entre cet ilot et la Crête. De même, entre la Crête et l’Asie mineure, le franchissement s’effectue par des sauts de 50 km de navigation courte à vue via les iles de Kasos, de Karpathos et de Rhodes.

Enfin, l’ile de Chypre qui est située à 70 km de l’Asie mineure et à 105 km de la côte du Levant, a été occupée par les groupes mésolithiques également dès 11 000 BP. Cette fois, nous avons la preuve que les populations mésolithiques du bassin méditerranéen oriental avaient acquis des moyens de navigation qui leur permettaient une navigation longue à vue. Se pose également la question insoupçonnée il y a encore peu de temps de l’existence d’une civilisation mésolithique maritime avancée dans le bassin de la mer Egée, que les recherches actuelles ne vont pas manquer de reconstituer (Kozlowski, ce volume).

Inversement, il est donc possible maintenant de se poser la question de l’absence de sites mésolithiques dans une ile de Méditerranée, qu’elle soit due à l’absence d’une prospection archéologique (difficile compte-tenu des faibles occupations) ou à une absence réelle d’occupation. Les candidats potentiels sont, outre la Crête précédemment citée, l’ile de Malte et les Iles Eoliennes (20 km de la Sicile).

8. LE PEUPLEMENT NEOLITHIQUE DES ILES DE LA MEDITERRANEE

Avec la colonisation néolithique des iles de la méditerranée, la question ne se pose pas de savoir si elles ont été peuplées mais quand le processus a eu lieu !Et comment replacer cette première occupation dans le mouvement général de colonisation néolithique d’Est en Ouest en Europe méditerranéenne.

En Méditerranée orientale, l’ile de Chypre connait une première occupation néolithique acéramique datée de 7 000 av. J.C. La Crête (Cnossos, X) et les iles des Cyclades, c’est-à-dire tout le bassin égéen, sont occupées à la même période (Guilaine, 2003).

En Méditerranée occidentale, les iles voient l’arrivée d’agriculteurs néolithiques de culturesImpressa Ligure, Stentinello et Cardial: la Corse et la Sardaigne, vers 5 450 av. J.C., Malte vers 5 400 av. J.C., les iles Eoliennes vers 5 000 av. J.C., les iles Baléares (Ibiza est à 80 km de la côte espagnole) vers 5 000 av. J.C. Les iles Canaries

F. DJINDJIAN: LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

11

(situées à 95 km de la côte africaine) sont peuplées par les Guanches dès 3 000 av. J.C. (Guilaine, 2003).

Les distances devenues proches des 100 km montrent que les néolithiques maitrisent dorénavant la navigation longue à vue avec des capacités de fret.

9. LA DIFFUSION AUSTRONESIENNE DES ILES DU PACIFIQUE ET DE L’OCEAN INDIEN

L’ile de Formose a été peuplée à l’époque néolithique à partir de 4 000 av. J.C. Comme nous l’avons dit précédemment, le détroit de Formose a une largeur de 175 km ou raccourcie à 130 km en passant via l’ile de Penghu(située à 40 km de la côte).

La diffusion des porteurs de la langue austronésienne à partir de Formose a commencé vers 2 000 av. J.C. De Formose à l’archipel des Philippines, le saut d’ile en ile a une plus grande distance de 130 km. Des Philippines à Bornéo, le saut d’iles en iles ne dépasse pas 30 km maximum. De Bornéo à l’archipel des Moluques,la largeur du détroit de Macassar est de 115 km. Des Moluques en Nouvelle-Guinée, le passage d’ile en ile à une plus grande distance de 100 km. Vers 1 500 av. J.C., ces régions étaient déjà peuplées par les porteurs de la langue austronésienne, révélant une diffusion extrêmement rapide, marquée par la maîtrise de la navigation longue à vue.

La diffusion austronésienne, caractérisée par la céramique Lapita, prend une nouvelle dimension en à partir de la Nouvelle-Guinée en peuplant l’ensemble des iles encore vierges de toute occupation humaine du pacifique (Polynésie, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Ile de Pâques, etc.), sauf l’Australie déjà occupée, jusque sur la cote américaine du Sud et vers le pôle Sud. Vers l’Ouest, la diffusion atteint les iles de l’océan indien depuis les Iles Andaman, jusqu’à Madagascar atteint au V°siècle AD (Bellwood et alii, 2006).

C’est sans conteste, l’invention de la pirogue à balancier, moyen d’embarcation rapide, léger et sûr, qui permet d’embarquer à plusieurs embarcations les constituants humains d’un noyau fondateur et facilite une navigation longue à vue dans un premier temps puis une navigation hauturière, qui s’effectuait par observation des étoiles, de la houle, des vents, du comportement des oiseaux et de la faune marine. Pour les voyages hauturiers, les descrip-tions des explorateurs européens (notamment Cook) font état de pirogues double, longues d’une vingtaine de mètres, qui pouvaient transporter jusqu’à 100 passagers. Manœuvrées par deux pagaies-gouvernails, elles permettaient de parcourir environ 240 km par jour. Elles étaient constituées de deux coques en bois, distantes de 1,5 à 2 m et reliées par des traverses portant une plate-forme centrale, un mât, une voile et parfois un abri. Elles pouvaient également prendre la forme d’une pirogue double dont la plus petite coque servait de balancier ou d’une pirogue à balancier simple, de longueur 15 m par 9 m de large, avec une plate-forme et son abri.

10. LE PEUPLEMENT DES ILES CARAÏBES

La largeur du détroit de Floride qui sépare Cubade la Floride est de 150 km. La largeur du détroit de Yucatan qui sépare le Yucatan de Cuba est de 200 km. La distance la plus courte au continent est le Venezuela (entre le Venezuela et les iles Grenadines: 130 km et entre Anguilla et les iles Vierges: 130 km). C’est cette voie qui est à l’origine des premiers peuplements. Le premier peuplement de chasseurs-cueilleurs–pécheurs connu est daté à partir de 5 100 av. J.C. à Trinidad et le peuplement des petites Antilles s’effectue à partir de 3 000 av. J.C. (niveau de la mer à -18 m). Le deuxième peuplement, les Arawaks, issus de l’Orénoque, arrivent à partir de 560 av. J.C. Ils pratiquent l’agriculture sur brûlis et la culture du manioc. Les Espagnols, avec Christophe Colomb, débarquent en 1492 (Keegan, 1994, 2000).

11. LA NAVIGATION EN HAUTE MER (HAUTURIERE)

La navigation en haut mer ou navigation hauturière nécessite un savoir-faire technologique pour la construction des bateaux (l’étanchéité, la résistance à la houle, la maîtrise du vent), les savoir-faire de navigation (les pratiques de la marine à voile, la connaissance des courants et des vents suivant les saisons, la mesure des hauts fonds, l’orientation par le soleil et les étoiles, la localisation par la latitude et la longitude, le calcul de la vitesse), la constitution de stocks de nourriture vitaminées et d’eau fraiche (pour éviter notamment le scorbut).

La navigation en Méditerranée aux périodes antiques est principalement côtière mais comporte des traversées en haute mer. Le périple de Jason et des Argonautes qui allégorise la découverte par les Grecs de la navigation en mer Noire montre combien il est facile de naviguer quand le bateau peut faire escale sur une ile ou un rivage pour faire le plein de provisions (mais à leurs risques et périls).

L’Odyssée nous énumère tous les dangers de la navigation en Méditerranée, jusqu’au détroit de Gibraltar (volcans, courants, récifs, vents, autant de dangers mythifiés par des cyclopes, des magiciennes et des sirènes). L’importance économique et marchande des civilisations minoennes et mycéniennes au deuxième millénaire av. J.C., puis phéniciennes, carthaginoises et grecques au premier millénaire av. J.C. nous fait penser que la navigation et le commerce dans la Méditerranée remonte à des temps plus anciens, au moins dès les débuts du 3° millénaireliés à des peuplements chalcolithiques ou Bronze ancien déjà importants dans les iles de la méditerranée (Malte, Cyclades, Crête (Minoen ancien pré-palatial), Chypre).

C’est une toute autre difficulté de s’aventurer, au-delà des colonnes d’Hercule, en Atlantique. Les Carthaginois, qui contrôlaient l’accès du détroit de Gibraltar, cachaient soigneusement aux Grecs que les riches régions métallifères se situaient tout près après le détroit dans l’arrière-pays de Cadix. Les comptoirs carthaginois

UNDERSTANDING LANDSCAPES, FROM LAND DISCOVERY TO THEIR SPATIAL ORGANIZATION

12

connus ne semblent en effet guère se situer plus loin que la côte du Maroc et celle de l’Espagne atlantique. Seul le récit mythique du navigateur phocéen Pithéas (Strabon croît à une supercherie) nous fait croire qu’il a pu franchir le détroit de Gibraltar en se déguisant en bateau carthaginois, remonter la côte atlantique, faire escale en Armorique, découvrir les rivages du Sud de l’Angleterre, s’aventurer en mer du Nord, jusqu’aux origines de l’ambre, découvrir l’Islande et peut-être plus, et revenir à bon port, où ses cales vides ont du faire le désespoir de ses commanditaires.

En fait, le principal problème de la navigation en Méditerranée, c’est la piraterie. C’est à Minos que la mythologie prête les premières lois sur la protection des navires contre la piraterie. Là encore, la mythologie grecque vient à notre secours, en décrivant les exploits de héros grecs (Persée, Bellérophon, Thésée, etc.) ou phéniciens hellénisés (Héraclès) narrant les grands épisodes de colonisation, d’aménagement du territoire agro-pastoral (les premiers travaux d’Hercule), la pacification de la Méditerranée en éradiquant les centres de piraterie installés dans des iles stratégiques allégorisés par des noms de monstres (‘taureau de Marathon) ou de divinités secondaires (Gorgones, Harpies, Chimère, etc.) en s’aidant d’une flotte de bateaux (Pégase, le cheval ailé ou bateau à voile). Cette piraterie est éradiquée quand la maîtrise de la mer est obtenue par des états stables (Crétois, Mycéniens, Phéniciens, Grecs, Romains) et réapparait immédiatement en cas de déstabilisation de ces états. Au moins deux périodes d’instabilité semblent se distinguer dans la mythologie grecque et comme se rejoindre dans un syncrétisme inattendu:

– le début du 2° millénaire av. J.C., avec des conflits entre plusieurs acteurs que sont les Minoens, les Mycéniens et les Phéniciens (enlèvements d’Io et d’Europe, fondation de Thèbes par Cadmos frère d’Europe, conflit entre Athènes et la Crête, etc.).

– les quelques siècles du « Moyen-Age grec » autour de l’an mille av. J.C. entre la chute du royaume mycénien et le rétablissement de la Grèce classique, qui voit les évènements historiques des « peuples de la mer », les enlèvements de Médée et d’Hélène; la guerre de Troie, l’entrée de Jason et des argonautes dans la mer Noire (concrétisée par les premiers comptoirs grecs du 7° siècle av. J.C. sur le pourtour septentrional de la Mer Noire).

Le premier siècle av. J.C, voit Rome confronté à une piraterie généralisée en Méditerranée et les contraints à de grandes campagnes militaires pour l’éradiquer: Baléares par Métellus Baléaricus (123 av. J.C.), Crête par Métellus Créticus (69 av. J.C.), Cilicie par Pompée (67 av. J.C.) sans oublier l’interminable guerre navale que Sextus Pompée impose à Octave après la mort de César.

Grands pourvoyeurs d’esclaves pour le marché de la traite, les razzias arabes en Méditerranée (IX°-XII° siècle) entrainent l’abandon des habitats côtiers (Corse, Sardaigne, Sicile, côtes du Sud de la France, de l’Italie tyrrhénienne et de la Catalogne) et le déplacement des

villages et des peuplements en hauteur tandis que la piraterie barbaresque sous l’Empire Ottoman (entre 1500 et 1800) perturbe le commerce en méditerranée des états européens, cause première de l’implantation européenne sur la rive Sud de la méditerranée au début du XIX° siècle.

Invention des Vikings, le drakkar est une remarquable embarcation, maniable et rapide sur l’eau, à faible tirant d’eau, portable à terre, avançant à la rame et à la voile. Il est parfaitement bien adapté à la navigation côtière ou à vue, et pour la remontée des fleuves. C’est l’invention et la mise au point de ces embarcations qui ont permis aux Vikings de dévaster une grande partie de l’Europe aux IX° et X° siècles avant d’y fonder des colonies, soit vers l’Ouest par la mer du Nord (Est de la côte anglaise à York, Irlande à Cork, Normandie, Cotentin), soit vers le Sud par le fleuve Dniepr jusqu’à Byzance (fondation à Kiev dela première dynastie Varèguede la Kievskaia Rus’), puis la Sicile et les croisades. Pour ce qui nous concerne ici, ces sont les navigations hauturières qui permettent aux Vikings de découvrir des territoires nouveaux et de s’y installer pendant l’amélioration climatique de l’an mille. Ce sont les Iles Féroé (320 km), découvertes en 800 AD, l’Islande (440 km des Féroé) découverte en 871 AD, le Groenland (300 km d’Islande) découvert en 981 AD et le fameux Vinland (800 km du Groenland) qui aurait été découvert au XI° siècle. Comme chacun sait, le retour du froid aura eu raison de l’extraordinaire épopée de ces découvertes, pour le Groenland et l’Amérique du Nord.

C’est grâce à la clairvoyance d’Henri le navigateur, troisième fils de Jean 1er de Portugal, que les Portugais se lancent au début du XV° siècle dans la navigation d’exploration, construisant un bateau pour naviguer sur l’océan, la caravelle. Les premières découvertes sont l’ile de Madère (450 km du Portugal), atteinte en 1420 AD, l’archipel des Açores (1422 km du Portugal), atteint en 1427 AD et les iles du Cap-Vert (600 km) en 1460 AD. La découverte du monde par la voie maritime était lancée et ne s’achèvera qu’au XX° siècle avec la conquête des pôles.

CONCLUSIONS

Ce tour du monde rapide des premiers peuplements des iles et du franchissement des détroits a permis de proposer un modèle de franchissement, dont le nombre de variables est réduit:

1. Franchissement à pied sec lors de maxima glaciaires,

2. Franchissement à la nage,

3. Franchissements par navigation courte à vue, limitée à une trentaine de kilomètres,

Ces trois franchissements sont réalisés par les groupes paléolithiques et mésolithiques.

4. Franchissements par navigation longue à vue, limitée à 150 km,

F. DJINDJIAN: LE FRANCHISSEMENT DES DÉTROITS ET DES BRAS DE MER AUX PÉRIODES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES

13

Ces franchissements sont réalisés par les groupes néolithiques au moyen d’embarcations qui possèdent en outre des capacités de fret.

5. Franchissement par navigation hauturière

Ces navigations ont été réalisés par les austronésiens à partir du 2° millénaire av. J.C. (pirogue à balancier, catamaran), par les Crétois, Mycéniens, Phéniciens et Grecs en Méditerranée à partir du 2° millénaire av. J.C (galère), par les Grecs en océan indien (1° siècle av. J.C.), par les Arabes en Océan Indien (boutre), par les Vikings au X° siècle (drakkar), par les Chinois du III° au XV° siècle (jonque)et par les Européens à partir du XV° siècle (caravelle).

La distance n’est pas le seul critère. L’inter-visibilité est importante. Atteindre une très grande ile est ainsi plus aisé qu’atteindre une petite île, que les courants et les vents peuvent faire manquer. Ceci explique sans doute la colonisation de Chypre par les mésolithiques (75 km).

Ce modèle général permet en outre de s’interroger sur les absences de peuplements, qui peuvent n’être que des lacunes de recherche (Malte, Crête, Eoliennes par les mésolithiques). Elle permet également de confirmer des impossibilités de franchissement et de navigation, permettant de futures prospections archéologiques.

Bibliographie

ADCOCK, G.J.; DENNIS, E.S.; EASTEAL, S.; HUTTLEY, G.A.; JERMIIN, L.S.; PEACOCK, W.J.; THORNE, A. (2001) – Mitochondrial DNA sequen-ces in ancient Australians: Implications for modern human origins. doi: 10.1073/pnas.98.2.537.PNAS, 98, 2, p. 537-542.

ALIMEN, M.H. (1975) – Les « Isthmes » hispano-marocain et siculo-tunisien aux temps acheuléens. L’Anthropologie, 79, 3, p. 399-436.

ARCA, M.; MARTINI, F.; PITZALIS, G.; TUVERI, C.; ULZEGA, A. (1982) – Il deposito quaternario con industria del Paleolitico inferiore di Sa Pedrosa-Pantallinu (Sassari). Rivista di Scienze Prehistorice, 37, 1-2, p. 31-53.

BASILYAN, A.E.; ANISIMOV, M.A.; NIKOLSKIY, P.A.; PITULKO, V.V. (2011) – Wooly mammoth mass accumulation next to the Palaeolithic Yana RHS site, Arctic Siberia: its geology, age, and relation to past human activity. Journal of Archaeological Science, 38, p. 2461-2474.

BEDNARIK, R.G. (1999) – Maritime navigation in the Lower and Middle Palaeolithic.Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, 328, p. 569-563.

BELLWOOD, P.; FOX, J.J.; TRYON, D. (2006) – The Austronesians. Historical and Comparative Perspectives. Canberra: The Australian National University.

BIRDSELL, J.B. (1977) – The Recalibration of a Paradigm for the First People of Greater Australia. In

J. Allen, J. Golson, and R. Jones eds. Sunda and Sahul. Toronto: Academic Press, p. 113-167.

BIRDSELL, J.B. (1993) – Microevolutionary Patterns in Aboriginal Australia. New York: Oxford University Press.

BRADLEY, R. (2007) – The Prehistory of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.

COLLINA-GIRARD, J. (2006) – Le détroit de Gibraltar à la fin du paléolithique supérieur: una passerelle naturelle entre Afrique et Europe? In Sanchidrian Torti, J.L., Marquez A.M., Fullola J.M. eds. La Cuenca Mediterranea Durante El Paleolitico Superior, 38.000-10.000 Años. IV° Simposio De Prehistoria Cueva De Nerja. Reunion de la VIII Comision del Paleolitico Superior U.I.S.P.P.”. Nerja: Fundacion Cueva de Nerja, p. 166-175.

GONZALES ECHEGARAY, J.; FREEMAN, L.G. (1998) – Le Paléolithique inférieur et moyen en Espagne. Série Préhistoire d’Europe n°6. Grenoble: Jérôme Million.

GUILAINE, J. (2003) – De la vague à la tombe. La conquête néolithique de la méditerranée. Paris: Seuil.

HILL, A.V.S.; SERJEANTSON, S.W. (eds.) (1989) – The Colonization of the Pacific: A Genetic Trail. Oxford: Clarendon Press.

HISCOCK, P. (2008) – Archaeology of Ancient Australia. London: Routledge.

HUDJASHOV, G.; KIVISILD, T.; UNDERHILL, P.A.; ENDICOTT, P.H.; SANCHEZ, J.J.; LIN, A.A.; SHEN, P.; OEFNER, P.; RENFREW, C.; VILLEMS, R.; FORSTER, P. (2007) – Revealing the prehistoric settlement of Australia by Y chromosome and mtDNA analysis. PNAS, 104, 21, p. 8726-8730.

IRWIN, G. (1992) – The prehistoric exploration and colonization of the Pacific. Cambridge: Cambridge University Press.

KEEGAN, W.F. (1994) – West Indian Archaeology. 1. Overview and Foragers. Journal of Archaeological Research, 2(3), p. 255-284.

KEEGAN, W.F. (2000) – West Indian Archaeology. 3. Ceramic Age. Journal of Archaeological Research, 8, p. 135-167.

KIRK, R.L.; THORNE, A.G. (eds.) (1976) – The Origin of the Australians, Australian Institute of Aboriginal Studies. New Jersey: Humanities Press.

LARNACH, S.L.; MACINTOSH, N.W.G. (1970) – The Craniology of the Aborigines of Queensland. Oceania Monographs n° 15, Sydney.

MARTINI, F.; PITZALIS, G.; FENU, P. (1999-2000) – Gli Scavinella Grotta Su Coloru (Sassari): primirisultati e prospettive di ricerca. Rivista di scienze preistoriche, 50, p. 165-188.

MULVANEY J., KAMMINGA J. (1999) – Prehistory of Australia. Allen & Unwin, Crows Nest.

O’CONNOR, S. (2007) – New evidence from East Timorcontributes to our understanding ofearliest

UNDERSTANDING LANDSCAPES, FROM LAND DISCOVERY TO THEIR SPATIAL ORGANIZATION

14

modern human colonization east of the Sunda Shelf. Antiquity, 81, p. 523–535.

ONRUBIA PINTADO, J.(1987) – Les cultures préhistoriques des îles Canaries. Etat de la question. L’Anthropologie, Paris, Tome 91, 1987, n°2, p. 653-678.

PALMA DI CESNOLA, A. (1996) – Le Paléolithique inférieur et moyen en Italie. Série Préhistoire d’Europe n°1. Grenoble: Jérôme Million.

REDD, A.J.; STONEKING, M. (1999) – “Peopling of Sahul: mtDNA variation in Aboriginal Australian and Papua New Guinean Populations”, American Journal of Human Genetics, 65, p. 808-828.

STRASSER [et al.] (2010) – Stone Age Seafaring in the Mediterranean, Plakias Region for Lower Palaeolithic and Mesolithic Habitation of Crete. Hesperia 79, p. 145-190.

STRAUS, L.G. (2001) – Africa and Iberia in the Pleistocene. Quaternary International, 75, 91-102.

TINDALE, N.; LINDSAY, H.A. (1963) – Aboriginal Australians. Brisbane: Jacaranda Press.

TOZZI, C. (1996) – L’Abri prénéolithique de Porto Leccio (Sardaigne Septentrionale), Actes des 3èmes Journées Universitaires Corses de Nice, 19-20 mai 1995, Université de Nice, p. 9-16.

VAN ANDEL, T.H.; TZEDAKIS, P.C. (1996) – Palaeolithic landscapes of Europe and environs, 150,000-25,000 years ago: An overview. Quaternary Science Reviews, 15, 5-6, p. 481-500.

WESTAWAY, M.; HISCOCK, P. (2005) – The extinction of rigor: a comment on “The extinction of the Australian pygmies by K. Windschuttle & T. Gillin. Aboriginal History, 29, p. 142-148.

WINDSCHUTTLE, K.; GILLIN, T. (2002) – The extinction of the Australian pygmies. Quadrant, 46(6), p. 7-18.

HE, Y.; WANG, W.R.; XU, S.; JIN, L..[&Pan-Asia SNP Consortium] (2012) – Palaeolithic Contingent in Modern Japanese: Estimation and Inference using Genome-wide Data. Scientific Reports, 2, 355doi: 10.1038/srep00355.