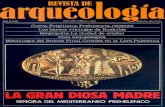

Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica.

Transcript of Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica.

© Autores© Universidad de JaénPrimera edición, abril 2014

EditoresPatrice Cressier (CNRS)Vicente Salvatierra Cuenca (U. de Jaén)

Comité CientíficoManuel Acién Almansa (U. de Málaga)Juan Carlos Castillo Armenteros (U. de Jaén)Mohammed Cherif (U. de Tetuán)Isabel Cristina Fernandes Ferreira (Arqueóloga municipal, Palmela, Portugal)Maribel Fierro (CSIC, Madrid)Francisco García Fitz (U. de Extremadura)Pierre Guichard (U. Lumière-Lyon 2)Tahar Mansouri (U. de Tunis)

MaquetaciónMiguel Salvatierra Cuenca

ISBN: 978-84-8439-830-1

Depósito Legal: J-156-2014

EditaPublicaciones de la Universidad de JaénVicerectorado de Extensión Universitaria, Deportes y Proyección InstitucionalCampus Las Lagunillas, Edificio Biblioteca23071 Jaén (España)Teléfono 953 212 355 – Fax 953 212 [email protected]

Impreso porGráficas «La Paz» de Torredonjimeno, S. L.Avda. de Jaén, s/n23650 Torredonjimeno (Jaén)Teléfono 953 571 087 – Fax 953 571 207

Impreso en España/Printed in Spain

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra».

Índice

3 La batalla de las Navas de Tolosa Manuel Parras Rosa. Rector de la Universidad de Jaén

5 El trabajo conjunto para hacer de la Historia un factor de progreso Ángeles Férriz Gómez. Diputada de Empleo, Promoción y Turismo. Diputación Provincial de Jaén.

7 Presentación Patrice Cressier | Vicente Salvatierra

LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA Y SU MEMORIA

11 La batalla de Las Navas de Tolosa: el impacto de un acontecimiento extraordinario Francisco García Fitz

37 Nova crucis gaudia recolat Hispania: un himno latino sobre la batalla de Las Navas de Tolosa Raúl Manchón Gómez

43 Música y política: el oficio en canto llano para la conmemoración de la batalla de Las Navas de Tolosa Mercedes Castillo Ferreira

GUERRA Y PAZ. EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LOS INICIOS DEL SIGLO XIII

53 Notions de « guerre » et de « paix » à l’époque almohade Cherif Mohamed

69 De la conquista de Toledo al Adelantamiento de Cazorla. La batalla de las Navas de Tolosa como punto de inflexión en la política de cruzada de los arzobispos de Toledo Enrique Torija Rodríguez

77 El intento de evitar la guerra: la carta del gobernador almohade de Jaén a Alfonso VIII María Dolores Rosado Llamas | Manuel Gabriel López Payer

EL PROYECTO ALMOHADE

89 La imagen de los Almohades en Oriente, Al-Andalus y el Magreb (515-609h/1121-1212j-c) Jaafar Benelhaj Soulami

105 L’organisation du pouvoir politique almohade Pascal Buresi

119 L’organisation de la guerre : les commandements almohades Christine Mellier

129 La revolución almohade Maribel Fierro

139 El proyecto almohade a través de la documentación epigráfica: innovación y ruptura Mª Antonia Martínez Núñez

159 Un palais en marche : le camp califal almohade Mehdi Ghouirgate

171 Los caminos almohades hacia Las Navas Carlos Gozalbes Cravioto | Enrique Gozalbes Cravioto

183 A disputa por Sevilha em 1147. A implantação do projeto almóada no al-Andalus e os eventos correlacionados. As conquistas de Santarém, Lisboa, Almeria, Tortosa e Lérida Inês Lourinho

LOS ESTADOS CRISTIANOS PENINSULARES EN LA 1ª MITAD DEL SIGLO XIII

197 Les royaumes chrétiens péninsulaires dans l’Europe à l’aube du XIIIe siècle Denis Menjot

211 El reinado de Alfonso VIII: los horizontes peninsulares Carlos Estepa Díez

221 El rey caballero a principios del siglo XIII: ¿Alfonso VIII de Castilla como paradigma? David Porrinas González

229 El rey de Aragón Pedro el Católico y sus batallas. Del triunfo de Las Navas de Tolosa al desastre de Muret Martín Alvira Cabrer

243 A ordem de Santiago e a península de Setúbal: A conquista e a organização do território. 1147/1175-1217 João Costa

255 «E mataram-no os freires d'uclés em Evora»: a memória das ordens militares através do Livro Velho de Linhagens Cláudio Neto

265 Los castillos de los reinos cristianos peninsulares y su reflejo en la documentación real de finales del siglo XII y principios del siglo XIII Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia

CONTACTOS, INTERCAMBIOS Y LEGADOS

277 La situation de la Philosophie et des Sciences dans les mondes chretien latin et arabo-musulman vers 1212 Pierre Guichard

291 Les sciences exactes en Mediterranee au cours du siecle qui entoure la bataille de Las Navas de Tolosa (1150-1250) Ahmed Djebbar

301 Las Navas de Tolosa y el surgimiento del reino nazarí de Granada Antonio Malpica Cuello

315 Les Hafsides et l’héritage almohade (625-750 H/1228-1349) Mohamed Hassen

331 Ideología, espiritualidad y religiosidad de las órdenes militares en época de Alfonso VIII. El modelo santiaguista Carlos de Ayala Martínez

347 Asimilación de la arquitectura almohade y del paisaje monumental de al-Ándalus en la corona de Castilla tras las Navas de Tolosa Juan Carlos Ruiz Souza

365 El estímulo para la participación en la cruzada peninsular de la nobleza meridional francesa a través de la literatura y el arte religioso. El ejemplo del Béarn 1

Susana Aparicio Rosillo

379 La presencia de instrumentos musicales de origen andalusí en la iconografía del gótico navarro tras la batalla de las Navas de Tolosa Enrique Galdeano Aguirre

LA CULTURA MATERIAL. CONTINUIDAD E INNOVACIÓN

395 La fortificación del califato almohade Rafael Azuar | Isabel Cristina Ferreira Fernandes

421 A propósito de la arquitectura almohade. Una visión desde el sur del Estrecho Patrice Cressier

445 Algunas cuestiones sobre el urbanismo almohade en al-Andalus Vicente Salvatierra

465 El territorio de Martos (Jaén) en la primera mitad del siglo XIII: punto estratégico de la nueva frontera José Carlos Gutiérrez Pérez

471 Los límites del territorio en el paisaje medieval: cruces, hitos y mojones Pedro J. Ripoll Vivancos

485 Entre ziríes y almohades. Las fortificaciones urbanas de Granada y su problemática cronológica Juan Antonio García Granados

499 Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica Rafael Blanco Guzmán

509 La Córdoba almohade. Aproximación a su cultura material Sarai Herrera Pérez

515 Madīnat al-Zahrā’ después de Madīnat al-Zahrā’: expolio y reocupación Irene Montilla Torres | Ramón Fernández Barba

527 Nuevos datos sobre la muralla medieval de Murcia; reflexiones sobre la cerca medieval en el siglo XIII Jesús Bellón Aguilera | Rafael J. Pedregosa Megías

537 El Castillo de Salvatierra: un enigma por desentrañar Concha Claros Bastante | Ana Segovia Fernández | Ángel Aranda Palacios | Petra Martín Prado

545 El castillo de las Navas de Tolosa Carlos Gozalbes Cravioto | Helena Gozalbes García

551 La evolución de un conjunto fortificado: el protagonismo de Vilches entre los siglos XII y XIII María Victoria Gutiérrez Calderón

567 El castillo de Bolaños, ejemplo de las consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa Petra Martín Prado | Ángel Aranda Palacios | Concha Claros Bastante | Ana María Segovia

577 Vigilar caminos, defender la frontera: la fortaleza almohade de Miraflores (Piedrabuena, Ciudad Real) Jesús Molero García | María del Carmen Arcos Domínguez | Manuel Molina Cañadas

593 Actuación arqueológica puntual en el castillo de Burgalimar de Baños de la Encina (Jaén), 2007-2009 Sebastián R. Moya Garcia

607 El uso didáctico del castillo de Baños de la Encina Estrella Ana Jiménez Rodríguez | Plácida Sánchez Rosales

615 La fortaleza de La Iruela. La cultura material antes y después de la conquista Mercedes Navarro Pérez | María Victoria Gutiérrez Calderón

625 El castillo de Linares

Antonio Jesús Ortiz Villarejo | Juan García Wagner

645 El castillo de Calatrava la Nueva en el contexto de la batalla de las Navas de Tolosa Ana Segovia Fernández | Concha Claros Bastante | Petra Martín Prado | Ángel Aranda Palacios

655 Ciudad Real artística tras las Navas de Tolosa Mª Cristina López López

667 El Museo de la batalla de Las Navas de Tolosa Vicente Barba Colmenero

Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueo-lógica 1

Cordoba and the almohad caliphate, an archaeological view

Rafael Blanco Guzmán *

Resumen

Tradicionalmente, Córdoba ha sido considerada por la historiografía como una ciudad decadente tras la caída de la megalópolis omeya. No obstante, la información arqueológica recogida en los últimos años nos presenta un nuevo periodo de crecimiento urbano bajo el califato almohade; Qurt.uba crecería de nuevo, tanto al interior como al exterior de los recintos amurallados. Aunque esta expansión parece desarrollarse de una forma orgánica y privada, los gobernantes norteafricanos hicieron también un complejo programa defensivo en la ciudad que trajo la seguridad necesaria para este nuevo florecimiento urbano.

Palabras clave: Qurt.uba, urbanismo, arquitectura domésti-ca, fortificaciones, almohade

Abstract

Traditionally, Qurt.uba has been seen as a decadent city after the end of the Umayyad megalopolis. Nevertheless, archaeological data show us a new period of urban growth under the Almohads, with new quarters inside and outside the walls. These North African rulers made a complex defensive system that brought a necessary safety to promote a new urban development.

Key words: Qurt.uba, urbanism, domestic architecture, fortifications, Almohad

El interés de la historiografía por la Córdoba andalusí fina habitualmente en el siglo XI, tras la caída del califato marwānī. Más allá de estas fechas ha sido considerada como una ciudad en progresiva decadencia hasta la definitiva conquis-ta cristiana en 1236. En gran medida, esta visión puede deberse a la focalización de la atención en la megalópolis omeya del siglo X, exaltada por los textos musulmanes (cf. LEVÍ-PROVENÇAL, 1982) y corroborada en recientes excavaciones urbanas (cf. MURILLO et alii, 2010); pero también a la lectura parcial y sesgada de la parca información ofrecida por las crónicas tras la fitna, desde la que suele insistirse en el carácter ruinoso de los arrabales, de las grandes almunias o de las ciuda-des de al-Zāhira y al-Zahrā’ (cf. GARCÍA GÓMEZ,

1947), sin considerar posibles revitalizaciones ulteriores. Hasta la primera década del siglo XXI los investigadores apenas habían tratado la Cór-doba almohade en profundidad; sólo destacaba el importante trabajo a través de las fuentes escri-tas de J. Zanón (1989), aún hoy obra de referencia por su completa información topográfica. No obstante, la escasez de estudios arqueológicos le hizo trazar una Qurt.uba almohade limitada, esencialmente, a los dos grandes recintos amu-rallados: la Medina y la Axerquía (fig. 1). En la actualidad, tras unas dos décadas de continuas excavaciones urbanas, los datos arqueológicos apuntan a un nuevo florecimiento urbano bajo los “unitarios”: junto a las 180 Has. de los dos grandes recintos amurallados, que parecen den-

* Grupo de Investigación Sísifo (HUM-236), Universidad de Córdoba.

1 Este trabajo ha sido realizado dentro del marco de la beca predoctoral de Formación del Profesorado Universitario concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como del Proyecto de Investigación “In Amphitheatro. Munera et funus. Análisis arqueológico del anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano (ss. I-XIII d.C.)”, HUM2007-60850/HIST.

500 Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas cruzadas

sificarse en su interior durante estas fechas (cf. BLANCO, 2008), se origina una nueva expansión extramuros de la que se han documentado diversos elementos urbanos, como cemente-rios, sectores artesanales o espacios domésticos (LEÓN, BLANCO, 2010).

A través del análisis de excavacio-nes arqueológicas distribuidas por distintos puntos de la ciudad (fig. 2), tanto al exterior como al interior de las murallas, hemos obtenido un muestreo suficiente para una prime-ra aproximación arqueológica a una época tan poco explorada. En este sentido, el papel de la arquitectura doméstica es primordial. Se trata del elemento urbano que más espacio ocupa en la ciudad y, en su interac-ción orgánica con el viario, funciona como la célula esencial que va mol-deando la morfología urbana de la ciudad islámica (cf. HAKIM, 1986; VAN STAËVEL, 1995; GARCÍA Y BELLIDO, 2000). Además, como reflejo íntimo de sus habitantes, puede ayudarnos a adentrarnos en la compleja realidad

fig. 1. Plano de la Córdoba almohade según J. Zanón (1989).

fig. 2. Plano de la Córdoba tardoislámica según la documentación arqueológica reciente (Convenio GMU-UCO) y señalización de los barrios estudiados (1-10).

501R. Blanco Guzmán · Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica

socioeconómica de la ciudad 2. El modelo de vivienda dominante en la Córdoba tardoislámica fue la “casa-patio” 3, como en otras ciudades andalusíes coetáneas (p.e. MACÍAS, 2005; NAVA-RRO JIMÉNEZ, 2007; BAZZANA, BEDIA, 2009); pero podemos ir más allá: tras un estudio com-parativo de unas 70 viviendas4 distribuidas por distintos puntos urbanos, podemos ofrecer una propuesta tipológica doméstica que nos ayude a adentrarnos en la idiosincrasia de la urbe almo-hade 5. De este modo, hemos podido desgajar del modelo general de “casa-patio” andalusí dos tipos extremos que reflejarían una realidad muy distinta de sus habitantes: la “casa-jardín”, en la que prima lo residencial y la “casa-taller”, en la que se confunde lo laboral con lo doméstico 6. En ambos, el centro es un amplio patio rectangular o cuadrangular y la dependencia cubierta más importante el salón, normalmente acompañados de zaguán y letrina. Pese a estas similitudes en el diseño estructural general, presentan notables diferencias entre sí.

En la “casa-jardín”, el patio cuenta con un angos-to andén perimetral que delimita un amplio espacio central ajardinado, rehundido a más de medio metro. Por éste solía discurrir un estre-cho paseador transversal, conectado con el perimetral a través de escalones para salvar la diferencia de cota (fig. 3-a). El binomio alberca-pozo es característico en este tipo 7: la primera, de dimensiones reducidas –no suele superar una capacidad de 0,5 m3–, se adosaba a uno de los andenes laterales, frecuentemente el que abría a la crujía con el salón principal; el pozo, por su parte, presentaba un brocal cerámico unido al encañado con mortero y un rebosadero cua-

drangular. El agua y la vegetación, además de ser aprovechados para la vida cotidiana, debie-ron adquirir importancia en un cuidado diseño ornamental, característico de estas viviendas. En este sentido, cobra especial importancia el reves-timiento de mortero de cal y almagra que cubría buena parte del interior doméstico y que adquiría mayor complejidad en los zócalos, engalanados con motivos geométricos, vegetales y/o animales

2 Sobre la heterogeneidad socio-profesional y económica de la ciudad islámica véase CLÉMENT 2006.

3 Este tipo de vivienda, ampliamente adaptado a la idiosincrasia musulmana (cf. HAKIM, 1986; VAN STAËVEL, 1995; GARCÍA Y BELLIDO, 2000), está muy extendido en Qurt.uba, al menos, desde mediados del siglo X (p.e. CASTRO, 2005; CÁNOVAS, CAS-TRO, MORENO, 2008; MURILLO et alii 2010).

4 Esta información fue obtenida a través de los informes de las excavaciones consultados en la Delegación de Cultura en Córdoba de la Junta de Andalucía y/o a través de las copias que los arqueólogos responsables nos han facilitado, a quienes agradece-mos su generosa colaboración. Los expedientes esenciales en los que nos hemos fundamentado son los siguientes: BOTELLA 2000a; 2000b; BOTELLA, MORENA, 2001; CASTILLO, 2003; GIL, GÓMEZ 2003; LEÓN 2005; LIÉBANA 2006; LÓPEZ 2004; 2006; MÉNDEZ 2005; MOLINA 2004; 2008; MORENO 2004; MURILLO et alii 1992; PENCO 2002; PEÑA 2007; RUIZ LARA et alii, 1998; RUIZ NIETO 2006, VALDIVIESO 2007.

5 Este estudio de la arquitectura doméstica tardoislámica cordobesa, presentado aquí sintéticamente, ha sido tratado con más detalle en otro trabajo nuestro (BLANCO, en prensa).

6 La tipología que sugerimos se centra en la Córdoba de la segunda mitad del siglo XII. Su extrapolación a otros lugares y/o épocas debería hacerse con extrema precaución; ya que, entre otros factores, deberían ser valoradas las diversas variantes temporales y locales.

7 En algún caso el pozo puede ser sustituido por un aljibe (cf. VALDIVIESO, 2007), no obstante, el concepto esencial no varía: un elemento que abastece de agua junto con otro que la almacena.

fig. 3. Ejemplo de “casa-jardín” (a) con pileta y pozo (MURILLO et alii, 1992), y de “casa-taller” (b) con pavimento de grava (BOTELLA, MORENA, 2001)

502 Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas cruzadas

(fig. 4); especialmente en patios y salones, pero a veces extendidos a otras dependencias, incluso a letrinas.

En el polo opuesto encontramos la “casa-taller”, en la que destaca su importancia como lugar de trabajo en detrimento de lo residencial y orna-

mental. En estos edificios los materiales son de escasa calidad y no hay huellas de decoración arquitectónica (fig. 3-b). En el patio se prescin-de de pozos o albercas, así como de jardines o alcorques: se convierte en un sector toscamente pavimentado (tierra apisonada, gravas, cantos,..) para facilitar la realización de actividades labo-rales en su interior. El abastecimiento de agua pudo realizarse, entre otras soluciones, a través de grandes pozos comunes que surtían entornos agrícolas/artesanales próximos 8 (fig. 5). Su inter-pretación como “casa-taller” se vería reforzada por la aparición de algunos materiales de trabajo o escorias en su interior (cf. BOTELLA 2000; 2001; BOTELLA, MORENA, 2001).

Las “casas-jardín” han sido constatadas tanto al interior de la Medina y la Axerquía como extramu-ros (fig. 2). Fuera de las murallas se ha detectado un solo caso en el sector occidental (fig. 2-3) y otro en el oriental (fig. 2-2), hasta ahora el más desconocido arqueológicamente. El mayor núme-ro de viviendas de esta clase documentadas se observa, especialmente, en el barrio desarrollado inmediatamente al Norte de la muralla septen-trional de la Medina (fig. 2-6); curiosamente, la única zona extramuros en la que J. Zanón admi-tía una posible ocupación para época almohade (ZANÓN, 1989: 35-36). En este sector aparece también la vivienda más compleja documentada en nuestro estudio, desarrollada en torno a dos núcleos diferenciados y conectados (vid. LIÉBA-NA, 2006).

8 El único pozo de agua documentado en este tipo de casa no aparece en el patio, sino en un amplio zaguán abierto a una plaza (BOTELLA, 2001) que, además, presenta restos de actividad artesanal.

fig. 4. Revestimientos parietales con complejos moti-vos geométricos (a y c) y animales (b) en blanco y rojo (VALDIVIESO, 2007; MURILLO et alii, 1992).

fig. 5. Pozo de noria en un entorno de carácter agrícola/artesanal (BOTELLA, 2001)

503R. Blanco Guzmán · Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica

Entre ambos tipos extremos encontramos diver-sos grados intermedios, difíciles de definir con exactitud. La mayoría de las viviendas localizadas en el sector occidental están muy próximas a la “casa-jardín”: presentan revestimientos parieta-les de lacería y patios ajardinados con andenes laterales, pero apenas están rehundidos unos centímetros y, en lugar del binomio pozo-alberca, cuentan sólo con uno de estos dos elementos. Por su parte, en un barrio alfarero extramuros próximo a la muralla Norte de la Axerquía (fig. 2-9) podemos encontrar distintos ejemplos de viviendas que mezclan elementos propios de ambos tipos. Algunas muestran características más próximas a la “casa-jardín”, con rica orna-mentación parietal en patios y salones, aunque con materiales y acabados de menor calidad, andenes apenas sobreelevados, y uno o ningún elemento hidráulico-ornamental. Otras se acer-can más a la “casa taller”, con patios totalmente pavimentados con materiales toscos y sin pozo o alberca; aunque, por ejemplo, tienen salones con decoración parietal. Generalmente, las viviendas que podemos incluir con claridad dentro del tipo “casa-taller” suelen distribuirse en ambientes menos propicios para el hábitat, expuestos a la contaminación de centros artesanales y/o a las crecidas de arroyos próximos (fig. 2-7,9,10).

Así pues, no sólo existiría una notable dife-rencia entre viviendas, sino también entre sectores: unos ampliamente dominados por “casas-jardín” (fig. 2-1,4,6), otros por “casas-taller” (fig. 2-5,8,10), y otros tantos en los que se distribuyen ejemplos interme-dios (fig. 2-3,9). Un entorno salubre, una buena calidad de los materiales constructi-vos, la presencia de jardín y su profundidad o la ornamentación parecen ir en íntima relación con la “casa-jardín”; esto es, con una mayor calidad habitacional, constructi-va y ornamental de la vivienda. Así lo hemos constatado en la zona meridional de la Medina, en el sector central-occidental de la Axerquía o en algunos puntos concretos extramuros, especialmente en el barrio desarrollado justo al Norte de la Medina. Por el contrario, en los sectores dedicados a labores artesanales/agrícolas las viviendas suelen presentar materiales más pobres, están poco o nada ornamentadas y, fre-cuentemente, prescinden del patio ajardi-nado.

Los sectores productivos, desarrollados amplia-mente extramuros en la Córdoba tardoislámica (vid. FUERTES 2006, MOLINA, SALINAS 2010; SALINAS 2012), parecen funcionar como un foco de atracción para la creación de barrios durante estas fechas. A su vez, aquéllos suelen instalarse en zonas cercanas a importantes vías de comunica-ción y en entornos adecuados para sus funciones; por ejemplo, con arroyos próximos para extraer materia prima y/o evacuar residuos. Esto podemos observarlo en el sector agrícola/artesanal excava-do en el actual barrio de Santa Rosa (cf. BOTELLA 2000; 2001; BOTELLA, MORENA 2001; LEÓN PAS-TOR, 2005), a más de 500 m del muro septentrio-nal de la Axerquía (fig. 6), o, por ejemplo, en el barrio alfarero de la Avenida de las Ollerías (MOLI-NA, 2004; LÓPEZ, 2006), inmediatamente al Norte del mismo recinto amurallado (fig. 7). Aunque des-conocemos su trazado completo, es posible que ambos centros de producción, por su ubicación, escogiesen distintos tramos de un mismo arroyo para establecerse. Acaso el denominado como Gualcolodro, hoy desaparecido, y que descendería de la sierra (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1873: tomo 1, 173 y ss.) para atravesar la muralla septentrional de la Axerquía por “un arquillo inmediato á la torre de la Malmuerta á la Lagunilla” (Ibid.: 173) y que, tal

fig. 6. Arriba, reconstrucción planimétrica del barrio agrí-cola-artesanal documentado a más de 500 m de la muralla septentrional de la Axerquía (a partir de BOTELLA, 2000, 2001; BOTELLA, MORENA, 2001; LEÓN PASTOR, 2005). Abajo, fotografía de parte del barrio junto al arroyo (BOTELLA, MORENA, 2001).

504 Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas cruzadas

vez, continuaba en época islámica en dirección Sur hasta conectar con el Guadalquivir 9. Las dañinas crecidas que podían experimentar estos cauces de agua en el interior de la Axerquía (Ibid.: 112 y ss.), así como su uso como cloaca natural desde sectores extramuros (vid. supra), debió mermar la ocupación residencial en los terrenos aledaños y, por el contrario, propiciar el asentamiento en su entorno de espacios artesanales. Así, tras la torre de la Malmuerta, en la plaza de la Lagunilla, han aparecido restos de alfares (RODERO 2005, 2009); o, por ejemplo, en algunos solares próximos a la Plaza del Potro y la antigua Posada de la Herra-dura 10, se han constatado diversos restos relacio-nados con actividades industriales (p.e. MOLINA, 2002; MOLINA, SÁNCHEZ 2002-2003).

En general, los datos recogidos inducen a pensar en un desarrollo orgánico y privado de los nue-vos barrios extramuros, en torno a lugares con abundante material de acarreo, infraestructuras

disponibles y/o importantes edificios o centros de producción. Pero, junto a la nueva expansión urbana que experimenta la ciudad, distintos estudios arqueológicos también han puesto de relieve la existencia de un importante esfuerzo fortificador almohade concentrado en el sector suroccidental de la ciudad (vid. LEÓN et alii, 2004; LEÓN, LEÓN, MURILLO, 2008; MURILLO et alii 2009-2010; LEÓN, BLANCO 2010: 706 y ss.).

El Alcázar recibe una fuerte transformación que lo convierte en una extensa alcazaba –de unas 10 Has.– con dos nuevos recintos; a uno de ellos pertenece el llamado Castillo de la Judería, rea-lizado en tapial desde los cimientos y adosado a la muralla occidental de la Medina (cf. LEÓN, MURILLO, 2009). Con unos muros de técnica simi-lar, y al otro lado del río, se establecería también una pequeña cerca –con apenas 1 Ha. de espacio interior– que rodeaba el acceso al puente (LEÓN et alii, 2004). Por ahora sabemos poco de la ocu-pación y funcionalidad de estos espacios; no obs-tante, podrían ser los lugares en los que el califa Abū Yā’qūb Yūsuf, antes de una campaña contra Toledo en 1171, deja “una guarnición instalada en su interior y en su exterior, a las dos orillas del Gua-dalquivir” (HUICI, 2000: vol.1, 250). En tal caso, la disposición del ejército dentro de ellas protege-ría, aún más sólidamente, la entrada al puente y el acceso al sector suroccidental del Alcázar y la Medina. Aún así, es probable que estos recintos no fuesen suficientes para recoger un ejército tan vasto y complejo como el almohade (cf. MOLÉNAT, 2005; GHOUIRGATE, 2007). Quizás el grueso de las tropas, permanentes y/o even-tuales, fuera albergado en un recinto fortificado edificado en lo alto de la Colina de los Quemados, a unos 300 m del Alcázar y la Medina (fig. 8). Se ha interpretado como un campamento militar en altura que permitiría controlar visualmente el puente y el río, y alejar las tropas de la población (cf. LEÓN, BLANCO, 2010: 712-713); pero todavía es poco lo que sabemos de él, ya que apenas se han realizado algunos sondeos en los cimientos de un lienzo con torre en tapial, fechado entre finales del siglo XII e inicios del XIII (RUIZ LARA et alii 2008: 193 y ss.).

9 Sabemos que un arroyo discurría por este sector suroccidental de la Axerquía, antes de conectar con el río, en torno a “la antigua calle de los Poyuelos ó del Poyo” (actual c/Escultor Juan de Mesa), denominada así, “à causa de uno que habia en una de sus aceras para el paso de las personas, cuando en tiempo de lluvias crecia su arroyo, muy grande antes de la construcción de la cloaca que, partiendo del Mármol de Bañuelos, vá dando vuelta hasta el caño de Venceguerra” (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1873: tomo 2, 61-62).

10 Es decir, en el entorno del caño de Vencenguerra y la calle del Poyo (vid. nota 9).

fig. 7. Barrio alfarero desarrollado inmediatamen-te al Norte de la Axerquía. Arriba, reconstrucción planimétrica del mismo (a partir de MOLINA 2004; LÓPEZ 2006); abajo, fotografía parcial de algunas viviendas y calles (LÓPEZ 2006).

505R. Blanco Guzmán · Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica

Si, efectivamente, se tratase de un campamen-to militar, pudo utilizarse también para vigilar, desde lo alto de la colina, el sector suroccidental de la ciudad: el ocupado por los gobernantes magrebíes. Éste se convertiría, con diferencia, en el lugar más seguro y protegido de la ciudad almohade (fig. 9):

• Hacia el Norte y el Este la propia madīna haría de sólida defensa. Sus murallas y la intrincada trama urbana complicarían el acceso al sector del Alcázar.

• Desde el Sur, estaría pro-tegido por la fortificación de la cabecera del puente y el propio Guadalquivir. La gran explanada situa-da desde tiempos ome-yas entre el Alcázar y el río desaparecería tras las reformas almohades: los nuevos lienzos meridiona-les se extenderían hasta el mismo arrecife o malecón de origen romano que con-tenía las crecidas (cf. MURI-LLO et alii, 2009-2010). Con esta reforma se bloquearía completamente el acceso desde poniente a este sec-tor Sur del Alcázar.

• Al Oeste se encontraría, a priori, el flanco más débil

del antiguo Alcázar omeya, ya que lindaba directamente con un amplio espacio exterior, lo que debió motivar su reforma con los nuevos recintos amurallados (Ibid.). Al mismo tiempo, la pre-sencia del grueso del ejército en una colina próxima podría detectar probables incursiones hostiles y, en caso necesario, auxiliar rápidamen-te al nuevo Alcázar ante cualquier ataque por este sector.

Este proceso fortificador general que experimenta Córdoba bajo los “unitarios” parece seguir un esquema muy similar al de la capital almohade entre finales del siglo XII e inicios del XIII (LEÓN, BLANCO 2010: 713). Por un lado, en ambas

ciudades se protegía la cabecera del puente que daba acceso a la ciudad con un “castillo”: el recinto de tapial de la Calahorra en Córdoba (LEÓN et alii, 2004) y el Castillo de San Jorge en Sevilla (HUNT, 2001). Por otro, en ambos centros urbanos se produce una considerable expansión del Alcázar heredado con varios recintos forti-ficados (MURILLO et alii, 2009-2010: 221 y ss.; TABALES 2010: 179 y ss.). Finalmente, las dos ciudades cuentan en sus proximidades con un espacio amurallado en altura. El recinto cordobés (vid. RUIZ LARA et alii, 2008: 193 y ss.) podría

fig. 8. Fortificación de Colina de los Quemados. Fotografía del lienzo con torre en tapial y reconstrucción planimétrica del mismo (RUIZ LARA et alii, 2008, 193 y ss.).

fig. 9. Recintos fortificados almohades en el sector suroccidental de la ciudad: posible campamento militar en Colina de los Quemados, ampliacio-nes del Alcázar y recinto de protección de la cabecera del puente (LEÓN, BLANCO 2010, 708).

506 Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas cruzadas

encontrar su paralelo en H. is.n al-Faraŷ (San Juan de Aznalfarache), una edificación levantada por Abū Yūsuf Yā’qūb al-Mansūr en 1193 (589 H.) en un cerro próximo a Sevilla (cf. HUICI, 2000: 359-360). Aunque más distanciada de la ciudad que la fortificación cordobesa, pudo tener una función similar. Yā’qūb construyó esta

“atalaya en las afueras de Sevilla, en lo más alto del Aljarafe, con el propósito, dice el Bayan, de alojar en ella a los campeones de la guerra santa y de poner pavor en las almas de los infieles. Rápidamente se eleva-ron sus murallas, rodeando el amplio cerro de su asiento y un alcázar en su interior desde cuyos salones se gozaba de la vista de Sevilla y de gran extensión de terreno a su alrededor. Se señaló también lugar para casas” (TORRES BALBÁS 1960: 225).

De seguir esta analogía, no sería extraño que también en el interior de esta otra fortaleza cor-dobesa existiesen espacios residenciales para un ejército permanente 11.

En definitiva, la Córdoba almohade fue objeto de una fuerte revitalización urbana a partir de 1162, cuando el califa almohade ‘Abd al-Mu’min acabó con el duro asedio de Ibn Hamušk a los cordobe-ses, trasladó allí la capital y

“los resucitó, después de esto, de su muer-te, y los volvió a nueva vida con el socorro y la justicia imperial (…) aumentando su repoblación y arreglándola, y reanimándola. Se dictaron órdenes superiores para habi-tarla y ocuparla y mejorarla y asegurarla” (IBN S.ĀH. IB AL-S.ALĀ, 1969: 49-51).

Tan sólo unos meses duró la capitalidad a Qurt.uba: tras la muerte de ‘Abd al-Mu’min, Abū Yā’qūb Yūsuf la trasladó a Sevilla (HUICI, 2000: vol. 1, 205). Sin embargo, una primera lectura arqueoló-gica nos sugiere que la decisión política de Yūsuf no debió implicar el abandono de Qurt.uba. Al contrario, observamos un alto interés del gobier-no “unitario” por ella, especialmente en el plano militar; garantizando, de este modo, la seguridad necesaria para una nueva expansión extramuros. En todo caso, los restos materiales nos exponen

una ciudad que experimentó –más de un siglo después de la fitna– una nueva época de creci-miento urbano, erigiéndose como un importante bastión militar de al-Andalus y “punta de lanza” del régimen almohade (cfr. LEÓN, LEÓN y MURI-LLO, 2008: 277); según relataba al-Šaqundī,

“hoy mismo hay en ella héroes y generales musulmanes que no desmayan en combatir al enemigo ni se hastían de guerrear con él. Sus nombres son célebres hasta en las más remotas tierras de los cristianos, en las cua-les están patentes sus huellas, y, a pesar de la lejanía, en los corazones cristianos anida el miedo que les tienen” (AL-ŠAQUNDĪ 1976, 128).

BIBLIOGRAFÍA

AL-ŠAQUNDĪ, Abū-l-Walīd Ismā‘īl ibn Muhammad (1976): “Elo-gio del Islam español”, en GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Andalucía contra Berbería. Reedición de traducciones de Ben Hayyān, Šaqundī y Ben al-Jatīb, Barcelona, pp. 43-141.

BAZZANA, André; BEDIA GARCÍA, Juana (Dres.) (2009): Saltés. Un asentamiento islámico en las marismas del Odiel (siglos IX-XIII), Huelva Arqueológica 21 (2008), Huelva, pp. 157-168.

BLANCO GUZMÁN, Rafael (2008): “Algunas precisiones sobre la Qurt.uba tardoislámica. Una mirada a la arquitectura domés-tica de al-Rabad’ al-Šarqī”, Anales de Arqueología Cordobesa, nº 19, pp. 293-322.

BLANCO GUZMÁN, Rafael (en prensa): “La Córdoba tardois-lámica y su arquitectura doméstica”, en The Medieval City and Archeology. International Medieval Meeting Lleida (2011).

BOTELLA, Daniel (2000a): Intervención Arqueológica de Urgen-cia. Edificios Don Rafael II y III (3.20.1 y 3.20.2 del Plan Parcial RENFE). Córdoba. Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, 2000 (inédito).

BOTELLA, Daniel (2000b): Informe-memoria de la Intervención Arqueológica de Urgencia de Edifico Don Rafael IV (Parcela 3.18 del Plan Parcial RENFE), Córdoba. Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº 4233 (inédito).

BOTELLA, Daniel; MORENA, José Antonio (2001): Informe preliminar de la Intervención Arqueológica de Urgencia efec-tuada en el Plan Parcial RENFE. Parcela 3.19. Edificio Don Rafael 5 (Córdoba). Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº 4233/2/01 (inédito).

CÁNOVAS, Álvaro; CASTRO, Elena; MORENO, Maudilio (2008): “Análisis de los espacios domésticos en un sector de los arrabales occidentales de “Qurtuba””, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, nº 1, pp. 201-219.

11 Quizás futuras excavaciones en el interior puedan aclarar su realidad histórica. Hoy sólo sabemos que en la zona intramuros inmediata a los lienzos conocidos no había construcciones de fábrica (RUIZ et alii 2008).

507R. Blanco Guzmán · Córdoba y el califato almohade, una lectura arqueológica

CASTILLO, Fátima (2003): Intervención Arqueológica de Urgen-cia en Antonio Maura, 2, Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, exp. nº 4631/1/03 (inédito).

CASTRO DEL RÍO, Elena (2005): El arrabal de época califal de la zona arqueológica de Cercadilla: la arquitectura doméstica. Serie de Arqueología Cordobesa 12. Córdoba.

CLÉMENT, François (2006): “Catégories socioprofessionnelles et métiers urbains dans l’Espagne musulmane”, en GÉAL, François (éd.) (2006): Regards sur al-Andalus (VIIIe- XVe siècle). Collection de la Casa de Velázquez (94), Madrid, pp. 95-128.

FUERTES SANTOS, M. Camino (2006): “Córdoba durante el siglo XII. El abandono y ruina de los arrabales occidentales y su reconversión en espacio agrícola e industrial a través de las excavaciones de Cercadilla”, en VAQUERIZO, D.; MURILLO, J.F. (Eds.) (2006): El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la Prof. Pilar León, Córdoba, vol. II, pp. 439-462.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio (1947): “Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba Omeya”, en Al-Andalus, nº 12, pp. 267-293.

GARCÍA Y BELLIDO Y GARCÍA DE DIEGO, J. (2000): “Morfo-génesis de la ciudad islámica: algunas propuestas abiertas y ciertas propuestas explicativas”, en CRESSIER, P.; FIERRO, M., VAN STAËVEL, J.P (2000): L’urbanisme dans l’Occident musul-man au Moyen Âge. Aspects juridiques, Madrid, pp. 243-283.

GIL, Raquel; GÓMEZ, María Dolores (2004): Informe de La I.A.U. de la Parcela 2.3 del Plan Parcial RENFE, Córdoba: Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº 4317/1/04, (inédito).

HAKIM, Besim-Selim (1986): Arabic-Islamic cities. Building and planning Principles. London, New York, Sydney, Henley.

HUICI MIRANDA, Ambrosio (2000): Historia política del Imperio Almohade. 2 vol. Granada.

HUNT ORTIZ, Marcos A. (2001): “Excavación arqueológica del castillo de San Jorge (Triana, Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1998, vol. 3, tomo 2 (Actividades de urgen-cia), pp. 811-823.

IBN S.ĀH. IB AL-S.ALĀ (1969): Al-Mann bi-l-Imama. Trad. A. Huici-Miranda, Valencia.

GHOUIRGATE, Mehdi (2007): “Les processions, un instrument de gouvernement : quelques remarques sur le cérémonial califal almohade”, en SÉNAC, Philippe (ed.): Le Maghreb, al-Andalus et la méditerranée occidentale (VIIIe-XIIIe siècle), Toulouse, pp. 285-307.

LEÓN MUÑOZ, Alberto; MURILLO, Juan Francisco; GARCÍA, Begoña; PIZARRO, Guadalupe (2004): “Informe-Memoria de la I.A.U. en el P.A. SS-4 (Entorno de la Torre de La Calahorra) (Córdoba)”, en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III, pp. 244-257.

LEÓN MUÑOZ, Alberto; BLANCO GUZMÁN, Rafael (2010): “La fitna y sus consecuencias. La revitalización urbana de Córdoba en época almohade”, en VAQUERIZO GIL, Desiderio; MURILLO REDONDO, Juan Francisco: El anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII), vol. 2, pp. 699-726.

LEÓN, A., LEÓN, E. y MURILLO, J.F., (2008): “El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba”, en IV Congreso Internacional sobre fortificaciones: “Las Fortificaciones y el mar”, Alcalá de Guadaira (Sevilla), pp. 261-290.

LEÓN MUÑOZ, Alberto; MURILLO REDONDO, J.F. (2009): “El complejo civil tardoantiguo de Córdoba y su continuidad en el Alcázar omeya”, en Madrider Mitteilungen, nº 50, pp. 399-432.

LEÓN PASTOR, Enrique (2005): Informe-Memoria de la Activi-dad Arqueológica Preventiva en la Parcela 3.15 del Plan Parcial RENFE. Córdoba. Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (inédito).

LÉVI-PROVENÇAL, Évariste (1982): “El desarrollo urbano. Córdoba en el siglo X”, Historia de España musulmana (711-1031) (Historia de España de Menéndez Pidal V), Madrid, pp. 227-255.

LIÉBANA, José Luis (2006): Informe Parcial de la Actuación Arqueo-lógica Preventiva en C/ Benito Pérez Galdós, 8 (Córdoba), Córdo-ba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (inédito).

LÓPEZ JIMÉNEZ, Agustín (2004): Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en C/ Rodolfo Gil nº2 (Córdoba), Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. AAPRE/4/04 (inédito).

LÓPEZ JIMÉNEZ, Agustín (2006): Actividad Arqueológica Preventiva en la Parcela 4 del Plan Especial SC-2A, Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, nº AAPRE/43/04 (inédito).

MACÍAS, Santiago (2005): Mértola. O último porto do Medite-rráneo. 3 vols, Mértola.

MÉNDEZ, María del Carmen (2005), Informe Preliminar de los resultados de la A.A.PRE. llevada a cabo en la c/ Álvaro Paulo nº10, 12 y 14. Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (inédito).

MOLÉNAT, Jean Pierre (2005): “L’organisation militaire des Almohades”, en CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel; MOLI-NA, Luis (ed.): Los almohades: problemas y perspectivas, vol. 2º, pp. 547-565.

MOLINA, Antonio (2004): Intervención Arqueológica de Urgencia en la zona 2.1 y 2.2 del SC-2a de Córdoba, Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº AAPRE/43/04 (inédito).

MOLINA, Antonio (2002): Informe-memoria de la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en la calle Lucano, nº 7 y 9 (antiguo Cine Lucano), Córdoba. Córdoba, Delegación Pro-vincial de Cultura de la Junta de Andalucía, nº exp. 4313/1/02 (inédito).

MOLINA, Antonio (2008): Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en la Avda. América, nº 5 de Córdoba. Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía (inédito).

MOLINA EXPÓSITO, Antonio; SALINAS PLEGUEZUELO, Elena (2010): “Hornos de barras islámicos en Córdoba (España), en XLII Convegno Internazionale della Ceramica sobre Fornaci. Tecnologie e produzione della cerámica in etá medievale e moderna, Firenze, pp. 45-55.

MOLINA, Antonio; SÁNCHEZ, Isabel (2002-2003): « Una apor-tación a las necrópolis tardorromanas de Corduba : el sector funerario de la calle Lucano nº 7 y 9 de Córdoba », en Anales de Arqueología Cordobesa, 13-14, pp. 355-389.

MORENO, Maudilio; RODERO, Santiago (2004): Intervención Arqueológica de Urgencia en Av. Medina Azahara 7 (antigua Facultad de Veterinaria). Córdoba, Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº 2384 (inédito).

508 Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas cruzadas

MORENO ROSA, Antonio (2004): Informe-memoria de la Acti-vidad Arqueológica Preventiva en la Calle Antonio Maura nº 31 de Córdoba. Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº AAPRE/8/03 (inédito).

MURILLO, Juan Francisco; CARRILLO, José R.; CARMONA, Silvia; LUNA, Dolores (1992): Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en Plaza de Orive, 1. Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº 1868 (inédito).

MURILLO REDONDO, Juan Francisco; RUIZ LARA, Dolores; CARMONA BERENGUER, Silvia; LEÓN MUÑOZ, Alberto; RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, M.ª Carmen; LEÓN PASTOR, Enrique (2009-2010): “Investigaciones arqueológicas en la muralla de la Huerta del Alcázar (Córdoba)”, en Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, nº 2, pp. 183-230.

MURILLO, Juan Francisco; LEÓN MUÑOZ, Alberto; CASTRO, Elena; CASAL, María Teresa; ORTIZ, Raimundo; GONZÁLEZ, Antonio J. (2010): “La transición de la civitas clásica cristia-nizada a la madina islámica a través de las transformaciones operadas en las áreas suburbiales”, en VAQUERIZO GIL, Desiderio; MURILLO REDONDO, Juan Francisco: El anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII), vol. 2º, pp. 503-546.

NAVARRO PALAZÓN, Julio; JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro (2007): Siyāsa: estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Murcia.

PENCO, Fernando (2002): Informe Técnico Preliminar de la Actividad Arqueológica Preventiva en el nº 5 de la calle Muro de la Misericordia, (Córdoba). Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº AAPRE/48/04 (inédito).

PEÑA, Francisco (2007): Informe-memoria de la A.A.Pre. efectuada en la Avenida de la Victoria, 63 (Córdoba), Córdo-ba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. AAPRE/79/06-C (inédito).

RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1873): Paseos por Córdoba, ó sean, apuntes para su historia. 3 tomos. Córdoba.

RODERO PÉREZ, Santiago (2005): “Nuevos datos para el conocimiento de la muralla islámica de la Ajerquía en su tramo septentrional. A.A.P. en la Plaza de La Lagunilla. Nº 11. Córdoba”, en Romula, nº 4, pp. 275-308.

RODERO PÉREZ, Santiago (2009): “Apuntes sobre la mura-lla de la Ajerquía. (A.A.P. en plaza de La Lagunilla nº 11 de Córdoba)”, en Anuario Arqueológico de Anadalucía./2004.1, pp. 509-520.

RUIZ LARA, Dolores; MURILLO REDONDO, Juan F.; CARRILLO DÍAZ-PINES, José R.; CARMONA BERENGUER, Silvia; MORENO ALMENARA, Maudilio (1998): Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en Plaza de Orive, 1. 2ª Campaña: 1996-1998. Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, exp. nº 1868 (inédito).

RUIZ LARA, M. Dolores; SÁNCHEZ MADRID, Sebastián; CASTRO DEL RÍO, Elena; LEÓN MUÑOZ, Alberto; MURILLO REDONDO, Juan F. (2008): “La ocupación diacrónica del Ŷanib al-Garbī de Qurt.uba. Intervenciones arqueológicas realizadas en el Zoológico Municipal de Córdoba. Análisis de conjunto”, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, nº 1, pp. 163-200.

TABALES, Miguel Ángel (2010): El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva. Sevilla

TORRES BALBÁS, L. (1960): “Aznalfarache = H. is.n al-Faraŷ”, en Al-Andalus, 25:1, pp. 222-228.

RUIZ NIETO, Eduardo (2006): I.A.Pr. realizada en la C/ Conquis-tador Ordoño Álvarez 9 (Córdoba). Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (inédito).

SALINAS PLEGUEZUELO, Elena (2012): La cerámica islámica de Madinat Qurtuba de 1031 a 1236: Cronotipología y centros de producción. Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de publicaciones, “en línea” (28/10/2012; http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/7830).

VALDIVIESO, Ana (2007): Informe parcial de los resultados de la A.A.Pre. en la Avda. De América, 5 (Antiguo Hotel Gran Capitán). Córdoba, Córdoba: Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (inédito).

VAN STAËVEL, Jean Pierre (1995): “Casa, calle y vecindad en la documentación jurídica”, en NAVARRO PALAZÓN, J. (coord.): Casas y palacios en al-Andalus. Granada, pp. 53-61.

ZANÓN, Jesús (1989): Topografía de la Córdoba almohade a través de las fuentes árabes. Madrid.