BOLETÍN CIENTÍFICO CENTRO DE MUSEOS MUSEO DE ...

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of BOLETÍN CIENTÍFICO CENTRO DE MUSEOS MUSEO DE ...

Boletín CientífiCoCentro de Museos

Museo de Historia natural Vol. 21 no. 2

sCientifiC Bulletin MuseuM Center

natural History MuseuMVol. 21 no. 2

bol.cient.mus.his.nat. Manizales (Colombia) Vol. 21 No. 2 266 p. julio-diciembre de 2017

ISSN 0123-3068(Impreso)

ISSN: 2462-8190 (En línea)

ISSN 0123–3068 (Impreso)ISSN: 2462-8190 (En línea)-Fundada en 1995-Nueva periodicidad semestralTiraje 150 ejemplaresVol. 21 No. 2, 266 p.julio-diciembre, 2017Manizales - Colombia

Boletín CientífiCoCentro de Museos

Museo de Historia natural

Felipe César Londoño López Orlando Londoño BetancourtLuisa Fernanda Giraldo ZuluagaAura Liliana Gaviria GiraldoAndrés Felipe Betancourth LópezMarco Tulio Jaramillo SalazarOlga Lucía Hurtado

rectorVicerrector académico

Vicerrectora de investigaciones y PostgradosVicerrectora administrativa

Vicerrector de Proyeccióndecano facultad de Ciencias exactas y naturales

Centro de Museos

Revista especializada en estudios de Historia Natural y áreas biológicas afines.

Boletín Científico Centro de Museos

Museo de Historia natural

Ricardo Walkerinvestigador, fundador Boletín Científico Museo de Historia natural, universidad de Caldas

Luis Carlos Pardo-Locarnoingeniero agronómo, Ph.d., Msc., Ciat Palmira, ValleJohn Harold CastañoMsc. Programa Biología,universidad de Caldas

Luís M. Constantino entomólogo, Msc., Centro de investigaciones para el café -CeniCafÉ -

Cristobal Ríos M.Biólogo, Centro de ecologíaiViC, Caracas, Venezuela

Gabriel Jaime Castañoingeniero forestal, departamento de recursos naturales y Medio ambiente, universidad de Caldas

Ricardo Álvarez LeónBiólogo Marino, Msc. fundación Maguaré, Manizales

Cómite editorialÁngel L. Viloria Biólogo-Zoólogo, Ph.d., Centro de ecología, iViC, Venezuela

Tomasz Pyrczentomólogo, Ph.d., Museo de Zoología universidad Jaguellónica, Polonia

Zsolt BálintBiologo, Ph.d., Museo de Historia natural de Budapest, Hungría

Carlos López Vaamondeingeniero agrónomo, entomólogo, Msc., Ph.d., Bsc. Colegio imperial de londres, uK

George BeccaloniZoologo, Ph.d., Bsc.- Colegio imperial de londres, uK

Olaf Hermann H. MielkeZoólogo, Ph.d., departamento de Zoología, universidad federal de Paraná, Brasil

Roger Royentomólogo, Ph.d., Museo de Historia natural de París, francia

Cómite internacional

Julián A. Salazar E.Médico Veterinario & Zootecnista (MVZ). universidad de Caldas, Centro de Museos.

director

Publindex Categoría A2Zoological RecordScieloIndex CopernicusScopus

indexada por

Juan David Giraldo MárquezJuan David López GonzálezCamilo Sepúlveda Betancurth Silvia L. SpaggiariCarlos Fernando Nieto BetancurCarlos Eduardo Tavera Pinzón

Comité técnico de apoyo a la ediciónCoordinador Comité técnico

diagramaciónCorrección de estilo

traducción de resúmenes al inglésimplementación metodología scielo

soporte tecnológico

Vicerrectoría de investigaciones y PostgradosUniversidad de Caldas Sede CentralCalle 65 No. 26-10275(+6) 8781500 ext. 11222 - [email protected]@ucaldas.edu.coManizales – Colombia

Ventas, suscripciones y Canjes

dirección:apartado aéreo:

teléfonos:e-mail:

Universidad de CaldasVicerrectoría de Investigaciones y Postgrados

edición

Avispa Conura de la familia Chalcididae parasitando una larva de Leptinotarsa-Coleoptera. Foto: Francisco Arango

El contenido de esta publicación puede reproducirse citando la fuente.

La responsabilidad de lo expresado en cada artículo es exclusiva del autor y no expresa ni compromete la posición

de la revista.

PatrocinadoresUniversidad de Caldas Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados

Centro de MuseosFacultad de Ciencias Exactas y Naturales

América PintorescaCréditos Separadores

http://boletincientifico.ucaldas.edu.cositio Web

fotografía Portada

BotÁniCaBotany

Contenido

ConserVaCiÓn y BiodiVersidaden aGroeCosisteMas

Conservation and Biodiversity in Agroecosystems

bol.cient.mus.his.nat. Manizales (Colombia) Vol. 21 No. 2 266 p. julio-diciembre de 2017

ISSN 0123-3068(Impreso)

ISSN: 2462-8190 (En línea)

CatÁloGo de la flora (anGiosPerMas) del PÁraMo de BiJaGual, BoYaCÁ, ColoMBia

CataloGue of tHe flora (anGiosPerMae) of tHe PÁraMo de BiJaGual, BoYaCÁ, ColoMBia

Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón

15

PriMer reGistro de Hydnopolyporus fimbriatus (Cooke) d.a. reid (PolYPorales: MeriPilaCeae) Para el dePartaMento de CundinaMarCa, ColoMBia

first rePort of Hydnopolyporus fimbriatus (Cooke) d.a. reid (PolYPorales: MeriPilaCeae) for tHe dePartMent of

CundinaMarCa, ColoMBia

Andrea Castiblanco-Z., César Augusto Pinzón-o., Jonás Pinzón-o.

30

anÁlisis de la ContaMinaCiÓn Por ColiforMes terMotolerantes en el estuario del río

ranCHería, la GuaJira (ColoMBia)

analYsis of ContaMination BY tHerMotolerant ColiforM BaCteria in tHe estuarY of tHe ranCHeria riVer, la GuaJira

(ColoMBia)

Geomar Molina-Bolívar, Iris Jiménez-Pitre

41

Control alternatiVo de Diaphorina citri KuWaYaMa (HeMiPtera: liViidae) utiliZando Caldo

sulfoCÁlCiCo

alternatiVe Control of Diaphorina citri KuWaYaMa (HeMiPtera: liViidae) usinG liMe sulPHur

Ana María Restrepo-García, Alberto Soto-Giraldo51

ZooloGía VerteBradosVertebrate Zoology

enferMedades en ViVeros CoMerCiales de Musa aaB ‘doMiniCo HartÓn’ en el dePartaMento de

Caldas, ColoMBia

diseases in CoMMerCial nurseries of Musa aaB ‘doMiniCo HartÓn’ in tHe dePartMent of Caldas, ColoMBia

Yohana Maritza Viveros Folleco, Óscar Adrián Guzmán Piedrahita, Bernardo Villegas estrada

61

diVersidad de las MosCas de las frutas (diPtera: tePHritidae) Y sus Parasitoides en siete

MuniCiPios del dePartaMento de nariÑo

diVersitY of fruit-flies (diPtera: tePHritidae) and tHeir Parasitoids in seVen MuniCiPalities of tHe dePartMent

of nariÑo

María Isabel Cruz B, Tito Bacca, Nelson A. Canal81

BioloGía reProduCtiVa de Sicalis flaveola (aVes: tHrauPidae) en Cali, ColoMBia

reProduCtiVe BioloGY of Sicalis flaveola (aVes: tHrauPidae) in Cali, ColoMBia

Camilo espinosa, lorena Cruz-Bernate, Guillermo Barreto

101

Bird asseMBle assoCiated to tWo landsCaPe units in a troPiCal drY forest

ensaMBle de aVes asoCiado a dos unidades de PaisaJe en un BosQue seCo troPiCal

Juan Pablo Sánchez-Montenegro, Katherine Pérez-Castillo, Mario Fernando Garcés-Restrepo,

Alan Giraldo115

estudios de orGanisMos del BosQue HuMedo troPiCal

Organisms studies of the tropical rainforest

el BosQue de BaVaria (VillaViCenCio, Meta), re-Visitado: nueVos reGistros aÑadidos a la lista

General de esPeCies (lePidoPtera: rHoPaloCera)

tHe BaVaria forest (VillaViCenCio, Meta) reVisited: neW reCords added to tHe CHeCKlist of sPeCies

(lePidoPtera: rHoPaloCera)

Julián A. Salazar-e., Gregory Nielsen, Vaclav Pacl

147

una nueVa esPeCie de Pharneuptychia forster, 1964 del Área natural ÚniCa los estoraQues –norte de santander, ColoMBia– (lePidoPtera:

nYMPHalidae: satYrinae)

a neW sPeCies of Pharneuptychia forster, 1964 froM tHe estoraQues natural area, nortH of santander-

ColoMBia (lePidoPtera: nYMPHalidae: satYridae)

efraín Reinel Henao-Bañol, luis Hernando Meneses

173

ZooloGía inVerteBradosInvertebrate Zoology

dietas VeGetales en el desarrollo larVal de dos esPeCies de Morpho (lePidoPtera: nYMPHalidae,

satYrinae, MorPHini) en CautiVerio, en iQuitos, loreto, PerÚ

VeGetaBle diets on tHe larVal deVeloPMent of tWo Morpho sPeCies (lePidoPtera: nYMPHalidae, satYrinae,

MorPHini) in CaPtiVitY in iQuitos, loreto, Peru

Joel Vásquez, Wenceslao Peña, Ricardo Zárate, Julio Pinedo, Rocío Correa, Juan José Palacios,

Juan José Bellido, Juan José Ramírez, Gerardo lamas133

nueVo reGistro de CorYPHorus (inseCta: ePHeMeroPtera) Y notas adiCionales soBre su

MorfoloGía

neW reCord of CorYPHoridae (inseCta: ePHeMeroPtera) and additional notes on its MorPHoloGY

Tatiana Cárdenas lópez, Ximena ospina londoño, Miguel Rodríguez Zambrano, María Paula Rozo, Rodrigo Ivan Romero Zúñiga, lucimar Gomes Dia

184

noVedades en Historia naturalnatural HistorY neWs

instruCCiones a los autoresautHor Guidelines

245

255

autoresautHors

251

distriBuCiÓn PotenCial de Oxysternon conspicillatum (WeBer, 1801) en diferentes esCenarios de CaMBio

CliMÁtiCo en ColoMBia

Potential distriBution of Oxysternon conspicillatum (WeBer, 1801) in different CliMate CHanGe sCenarios in ColoMBia

Bedir Germán Martínez-Quintero, Alejandro echeverri-Rubio, Fabián Guillermo Gaviria-ortiz

190

neW sPeCies of tHe Genus Trigonospila PoKornY (diPtera: taCHinidae) Parasitises adult Compsus

sp. sCHoenHerr (ColeoPtera: CurCulionidae) in ColoMBia

nueVa esPeCie del GÉnero Trigonospila PoKornY (diPtera: taCHinidae) Para ColoMBia, Parasitando adultos de Compsus sp. sCHoenHerr (ColeoPtera: CurCulionidae)

Natalia Vinasco, luis Fernando Vallejo, Alberto Soto

207

Sphaeropthalma pinedai sp. nov.: PriMer reGistro de un Mutílido BraQuíPtero Para aMÉriCa del sur

(HYMenoPtera: Mutillidae)

Sphaeropthalma pinedai sp. nov.: first reCord of BraCHYPterous Mutillid for soutH aMeriCa (HYMenoPtera: Mutillidae)

Roberto A. Cambra, Diomedes Quintero A.

220

diVersidad de esCorPiones (CHeliCerata) en el dePartaMento del atlÁntiCo, ColoMBia

diVersitY of sCorPions (CHeliCerata) in tHe dePartMent of atlÁntiCo, ColoMBia

eider Sará-C., eduardo Flórez-D., Neis Martínez-H.

231

“Un hombre sin pasiones, está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella”

Séneca (4 A.C- 65)

Boletín CientífiCoCentro de Museos

Museo de Historia natural

CatÁloGo de la flora (anGiosPerMas) del PÁraMo de BiJaGual, BoYaCÁ, ColoMBia*

Merly Yenedith Carrillo Fajardo1, María eugenia Morales-Puentes2, Pablo Andrés Gil-leguizamón3

resumen

Se elaboró un catálogo de las angiospermas del páramo de Bijagual con información de las especies, distribución local y nacional. Se registraron 35 familias, 73 géneros y 120 especies.

Palabras clave: alta montaña, distribución, diversidad, plantas vasculares.

CataloGue of tHe flora (anGiosPerMae) of tHe PÁraMo de BiJaGual, BoYaCÁ, ColoMBia

abstract

An angiosperms catalogue of the Bijagual moor was prepared with the information of the species, and their local and national distribution. Thirty-five families, 73 genera and 120 species were recorded.

Key words: high mountain, distribution, diversity, vascular plants.

* FR: 24-I-17. FA: 28-VIII-17.1 Sistemática Biológica, Herbario UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia & Universidad de Córdoba. Colombia. E-mail: [email protected] ORCID: 0000-0003-0725-57032 Sistemática Biológica, Herbario UPTC, Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. E-mail: [email protected] ORCID: 0000-0002-5332-99563 Sistemática Biológica, Herbario UPTC, Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. E-mail: [email protected] ORCID: 0000-0002-9414-8991

bol.cient.mus.hist.nat. 21 (2), julio-diciembre, 2017. 15-29. ISSN: 0123-3068 (Impreso) ISSN: 2462-8190 (En línea)

CÓMO CITAR: CARRILLO, M.Y., MORALES-PUENTES, M.E. & GIL-LEGUIZAMÓN, P.A., 2017.- Catálogo de la flora (angios-permas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 21 (2): 15-29. DOI: 10.17151/bccm.2017.21.2.1

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón16

introduCCiÓn

En Colombia los páramos corresponden al 3% del territorio, equivalente a 2’907.137 ha, es decir, el 50% de las coberturas de este ecosistema a nivel mundial (SARMIENTO et al., 2013). El conocimiento de la vegetación paramuna colombiana tiene sus inicios con las investigaciones de CUATRECASAS (1934), desde entonces, el trabajo en los páramos ha sido continuo, dado que aún existen lugares que no han sido reconocidos florísticamente (PÉREZ-MORENO et al., 2016).

La flora paramuna presenta altos niveles de endemismo (90%) y al menos el 60% del inventario del país (HERNÁNDEZ et al., 1992; MIRANDA-ESQUIVEL et al., 2002; DÍAZ-GRANADOS et al., 2005; RANGEL-CH., 2007; ARELLANO-P. & RANGEL-CH., 2010; RIVERA-OSPINA & RODRÍGUEZ, 2011; MADS, 2012; SARMIENTO & LEÓN, 2015). El páramo de Bijgual es reconocido como un conector biológico de los ecosistemas de alta montaña al sur de Boyacá (CIRI, 2003; CORPOCHIVOR, 2006; UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA & CORPOCHIVOR, 2008; CARRILLO-FAJARDO, 2013). El objetivo de este catálogo es dar a conocer la flora vascular de este ecosistema estratégico para el país.

Área de estudio

El macizo de Bijagual está ubicado en la Provincia de páramos de la Cordillera Oriental colombiana (LONDOÑO et al., 2014), en jurisdicción de los municipios de Viracachá, Ciénega, Ramiriquí y Tibaná, sobre el costado occidental de Zetaquira y oriental de Rondón (Boyacá); cuenta con una extensión de 8.605 ha, distribuidas entre 2400-3400 (±3530) m, con ecosistemas de bosque alto andino y páramo (MORALES-PUENTES et al., 2012). Las precipitaciones anuales varían entre 1000-2500 mm y tienen distribución monomodal entre abril y noviembre, con un leve descenso en agosto y septiembre; la temperatura es de 13-17ºC y varía según la altitud, también la humedad relativa es alta, aunque no hay datos exactos (SIMA et al., 1996).

MÉtodos

trabajo de campo. Se realizaron colecciones generales en 31 sitios de Bijagual en los municipios de Viracachá, Ramiriquí y Ciénega, en coberturas de frailejonal, pajonal y arbustal, en un rango altitudinal entre 3000-3521 m (Tabla 1) en época seca y lluviosa.

fase de laboratorio. Se llevó a cabo en el Herbario UPTC, y se siguió el protocolo de herborización. La determinación se realizó con bibliografía especializada y comparación en herbarios: UPTC, HECASA y FMB, en línea COL (http://www.biovirtual.unal.edu.co), MO (http://www.tropicos.org), NY (http://www.nybg.org) y KEY (http://www.kew.org). Asimismo, se contó con la asesoría de especialistas. La verificación de

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 17

los nombres se hizo a través de IPNI (http://www.ipni.org) y THE PLANT LIST (http://theplantlist.org).

tabla 1. Municipios y localidad de estudio

Municipio Vereda localidad longitud latitud altitud Código localidad

Ciénega

El Plan Sector El Plan

73°15'11'' 5°22'27'' 3.143 loc. 173°15'15'' 5°22'29'' 3.126 loc. 273°15'21'' 5°22'31'' 3.125 loc. 373°15'33'' 5°22'57'' 3.063 loc. 473°15'43'' 5°22'46'' 3.080 loc. 5

San Vicente

Sector La Torre 73°14'21'' 5°24'08'' 3.152 loc. 6

Sector Las Antenas73°13'58'' 5°23'28'' 3.402 loc. 7

73°14'22'' 5°23'27'' 3.222 loc. 8

ramiriquí

Escobal Sector Escobal 73°17'44" 5°20'01" 3.047 loc. 1

GuacamayasSector La Sobremesa 73°17'15'' 5°20'45'' 3.195 loc. 2Sector Guacamayas 73°17'08'' 5°20'57'' 3.235 loc. 3

Viracachá

Pueblo Viejo

Sector quebrada Chuscal 73°15'11'' 5°27'30'' 3.269 loc. 1

Sector El Morro73°14'50'' 5°26'29'' 3.251 loc. 2

73°14'50'' 5°26'39'' 3.225 loc. 3

Sector El Morro y El Rincón 73°14'15'' 5°25'14'' 3.106 loc. 4

Límites con el municipio de Siachoque, punto alto en el Escarpe

73°13'18'' 5°26'48'' 3.508 loc. 5

Sector Pueblo Viejo

73°13'09'' 5°25'07'' 3.285 loc. 673°13'19'' 5°26'45'' 3.460 loc. 773°13'24'' 5°26'50'' 3.521 loc. 873°13'57'' 5°25'43'' 3.285 loc. 973°14'10'' 5°26'47'' 3.334 loc. 1073°14'36'' 5°26'25'' 3.212 loc. 11

Caros

Sector quebrada Honda 73°14'09'' 5°25'10'' 3.303 loc. 12Sector Loma Gorda 73°14'39'' 5°26'19'' 3.247 loc. 13

Sector Caros73°13'47" 5°26'28'' 3.358 loc. 1473°13'55'' 5°25'37'' 3.313 loc. 15

San VicenteSector entre veredas La Isla y San Vicente, sector Llanos

73°13'21'' 5°24'29'' 3.452 loc. 16

73°13'33'' 5°24'45'' 3.305 loc. 17

La IslaSector quebrada La Isla 73°14'21'' 5°24'50'' 3.092 loc. 18

Sector La Isla73°14'02'' 5°24'58'' 3.253 loc. 1973°14'33'' 5°24'45'' 3.130 loc. 20

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón18

elaboración del catálogo. La información incluida presenta las monocotiledóneas y luego las dicotiledóneas. Las familias están organizadas en orden alfabético, según CRONQUIST (1988) y APG IV (2016) con la información del orden, y sí existe, la modificación a nivel de familia. Asimismo, la citación de cada familia está acompañada por el autor, el año de publicación y el número de géneros y especies que se registran en el área de estudio; nombre de la especie, sinónimo o basónimo (cuando sea necesario); hábito de crecimiento según FONT QUER (2000); distribución nacional sobre las tres cordilleras –Oriental (Or.), Central (C.) y Occidental (Oc.)– según BERNAL et al. (2016), consultas virtuales (SIB, COL, MO y NY) y las colecciones FMB, HECASA y UPTC; rango altitudinal; material revisado, departamento (Boyacá), municipio (Ciénega, Ramiriquí y Viracachá), localidad incluye coordenadas y altitud (Tabla 1), fecha de colección y número del colector principal.

resultados

En este catálogo se registran 35 familias, 73 géneros y 120 especies.

Catálogo de la flora vascular del páramo de Bijagual (Sistema de clasificación: 1) CRONQUIST, 1988. 2) APG IV, 2016).

Monocotiledónea

BroMeliaCeae Juss., 1789, Bromeliales¹, Poales² (1 género/2 especies).Puya goudotiana Mez. Hierba. En los Andes (Or.), 2760-3550 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1408 (UPTC). Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1771 (UPTC). Puya. sp. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1701 (UPTC).CYPeraCeae Juss., 1789, Cyperales¹, Poales² (4/4).Carex cf. confertospicata Boeckeler. Hierba. En los Andes (Or. y C.), 2880-3725 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1823 (UPTC).Cyperus rufus Kunth. Hierba. En los Andes (Or.), 2250-3500 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1827 (UPTC).Oreobolus goeppingeri Suess. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1762 (UPTC). Rhynchospora ruiziana Boeckeler. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1200-4000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2636 (UPTC).erioCaulaCeae Martinov, 1820, Eriocaulales¹, Poales² (1/3).Paepalanthus columbiensis Ruhland. Hierba. En los Andes (Or. y C.), 1900-3600 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1694 (UPTC); loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1733 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1777 (UPTC);

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 19

loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2616 (UPTC). P. pilosus (Kunth) Kunth. Hierba. En los Andes (Or. y C.). 2550-3300 m. Boyacá, Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2637 (UPTC).JunCaCeae Juss., 1789, Juncales¹, Poales² (1/2).Juncus effusus L. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1800-3950 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1821 (UPTC). J. liebmanni var. quitensis (Buchenau) Balslev. Hierba. En los Andes (Occ.), 2500-2830 m. Boyacá, Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1773 (UPTC). liliaCeae Dumort., 1829, Liliales¹ y ² (2/3).Bomarea hirsuta (Kunth) Herb. Trepadora. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1700-4000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2613 (UPTC).B. setacea (Ruiz & Pav.). Hierb. Trepadora. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1700-4200 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1920 (UPTC); Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1706 (UPTC); loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2597 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1719 (UPTC). Eccremis coarctata (Ruiz & Pav.) Baker. Hierba. En los Andes (Or.), 1990-3100 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1828 (UPTC).orCHidaCeae Juss. 1789, Orchidales¹, Asparagales² (5/12).Cyrtochilum ramosissimum (Lindl.) Dalström. sinónimos: odontoglossum ramosissimum Lindl. Epífita. Andes (Or.), 2300-2600 m. Boyacá, Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1731 (UPTC).Epidendrum decurviflorum Schltr. Epífita. Andes (Or., C. y Occ.), 2000-3360 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1683 (UPTC); loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1756 (UPTC). E. aff. frutex Rchb. f. Epífita. En los Andes (Or., C. y Occ.), 2500-3899 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1919 (UPTC). Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1730 (UPTC).Epidendrum sp. 1. Hierba. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1923 (UPTC).Epidendrum sp. 2. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1691 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1716 (UPTC).Epidendrum sp. 3. Epífita. Boyacá, Viracachá, loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1758 (UPTC).Epidendrum sp. 4. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2598 (UPTC).Epidendrum sp. 5. Hierba. Boyacá, Ciénega, loc. 7, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2660 (UPTC).Fernandezia lanceolata (L.O. Williams) Garay & Dunst. Epífita. En los Andes (Or.),

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón20

2700-3000 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 1855 (UPTC); Viracachá, loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1330 (UPTC).Odontoglossum lindenii Lindl. Epífita. En los Andes (Or.), 1866-3990 m. Boyacá, Viracachá, loc. 6, 6 dic 2012, Gil-l., et al. 1761 (UPTC). Pterichis aff. galeata Lindl. Hierba. Andes (C. y Occ.), 2600-4180 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1824 (UPTC). Pterichis sp. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2642 (UPTC).PoaCeae Barnhart, 1828, Cyperales¹, Poales² (7/8).Agrostis perennans (Walter) Tuck. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1750-4500 m. Boyacá, Viracachá, loc. 11, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2584 (UPTC).Anthoxanthum odoratum L. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1800-4100 m. Boyacá, Viracachá, loc. 11, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2586 (UPTC).Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1760-4718 m. Boyacá, Ciénega, loc. 7, ago 24 2012, Gil-l., et al. 2658 (UPTC). ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 2011 (UPTC); Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1699 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1769 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1776 (UPTC); loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2635 (UPTC). C. cf. recta Trin. ex Steud. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 3172-4250 m. Boyacá, Viracachá, loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1742 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1772 (UPTC).Chusquea tessellata Munro. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1900-4350 m. Boyacá, Ciénega, loc. 8, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2662 (UPTC); loc. 7, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2656 (UPTC); loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1397 (UPTC). ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 2016 (UPTC); loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1940 (UPTC). Viracachá, loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1734 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1707 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1698 (UPTC); loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2596 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1712 (UPTC). Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.) 2500-4000 m. Boyacá, Ciénega, loc. 7, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2655 (UPTC); loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1402 (UPTC). ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1944 (UPTC). Viracachá, loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1740 (UPTC), loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1825 (UPTC). Neurolepis sp. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2634 (UPTC).Paspalum sp. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 11, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2585 (UPTC).

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 21

sMilaCaCeae Vent., 1799, Liliales¹ y ² (1/1).Smilax sp. Hierba. Boyacá, Ciénega, loc. 5, 25 ago 2012, Gil-l., et al. 2663 (UPTC).

Dicotiledónea

aPiaCeae Lindl., 1836, Apiales¹ y ² (1/1).Eryngium humile Cav. Hierba. En los Andes (Or., C. y Occ.), 2120-4500 m. Boyacá, Viracachá, loc. 11, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2581 (UPTC).araCeae Juss., 1789, Arales¹, Alismataceae² (1/1).Anthurium oxybelium Shott. Epífita. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1350-3860 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1414 (UPTC). araliaCeae Juss., 1789, Apiales¹ y ² (1/1).Oreopanax integrifolius Cuatrec. Arbusto. En los Andes (Or.), 2200-2300 m. Boyacá, Viracachá, loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1316 (UPTC). asteraCeae Bercht. & J. Presl, 1820, Asterales¹ y ² (7/21).Ageratina elegans (Kunth) R.M. King & H. Rob., Arbusto. En los Andes (Or.), 2400-3380 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1702 (UPTC).A. killipii H. Rob., Arbusto. En los Andes (Or.), 2800-3200 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1399 (UPTC). A. theaefolia (Benth.) R.M. King & H. Rob. Arbusto. En los Andes (Or. y C.), 2100-4100 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1697 (UPTC); loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2587, 2590 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1720 (UPTC).A. tinifolia (Kunth) R.M. King & H. Rob. Arbusto. En los Andes (Or., C. y Occ.), 1750-3900 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1404 (UPTC). Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2614 (UPTC); loc 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1755 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1727 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1723 (UPTC).Diplostephium alveolatum Cuatrec. Arbusto. En los Andes (Or.), 3310-4430 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2608 (UPTC).D. dentatum Cuatrec. Arbusto. En los Andes (Or.), 2880-2880 m. Boyacá, Viracachá, loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2588 (UPTC).D. floribundum (Benth.) Wedd. Arbusto. En los Andes (Or., C. y Occ.), 2380-3800 m. Boyacá, Viracachá, loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1749 (UPTC).D. oblongifolium Cuatrec., Arbusto. Andes (Or.), 2770-3100 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1819 (UPTC).D. phylicoides (Kunth) Wedd. Arbusto. Andes (Or.), 2770-3100 m. Boyacá, Ciénega, loc. 4, 11 jul 2012, Gil-l., et al. 2575 (UPTC); loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1398 (UPTC). Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2644 (UPTC); loc. 13, 21 ago

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón22

2012, Gil-l., et al. 2580 (UPTC); loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1736 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1684 (UPTC); loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1751 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1714 (UPTC).Espeletia argentea Bonpl. Hierba. Andes (Or.), 2700-3900 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1822 (UPTC). E. boyacensis Cuatrec. Hierba. Andes (Or.), 2345-3865 m. Boyacá, Viracachá, loc. 18, 12 jul 2012, Gil-l., et al. 2577 (UPTC); loc. 2, 21 abr 2012, Gil-l., et al. 2347 (UPTC). E. cayetana (Cuatrec.) Cuatrec. Hierba. Andes (Or.), 3500-3650 m. Boyacá, Viracachá, loc. 5, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2603 (UPTC).E. cf. corymbosa Bonpl. Hierba. Andes (Or.), 2600-3500 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2601 (UPTC). E. murilloi Cuatrec. Arbusto. Andes (Or.), 2700-3700 m. Boyacá, Ciénega, loc. 1, 25 ago 2012, Gil-l., et al. 2666 (UPTC); loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1409 (UPTC). ramiriquí, loc. 2, 3 sep 2012, Gil-l., et al. 2671 (UPTC). Viracachá, loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1732 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1696 (UPTC); loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1826 (UPTC); loc 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1764 (UPTC); loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2602 (UPTC); loc. 3, 21 abr 2012, Gil-l., et al. 2348 (UPTC). ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012 (UPTC). Espeletia sp. Hierba. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2599 (UPTC).Munnozia senecionidis Benth. Trepadora. Andes (Or., C. y Occ.), 1000-3820 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1837 (UPTC).Pentacalia guadalupe (Cuatrec.) Cuatrec. Arbusto. Andes (Or.), 2120-4040 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1921 (UPTC). Viracachá, loc. 14, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1748 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1708 (UPTC).P. pulchella (Kunth) Cuatrec. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1900-3850 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1922 (UPTC).P. tolimensis (Sch. Bip. ex Wedd.) Cuatrec. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 2330-4180 m. Boyacá, Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2647 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1728 (UPTC).P. tolimensis var. colombiana (Cuatrec.) S. Díaz. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1750-4300 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2612 (UPTC).P. trichopus (Benth.) Cuatrec. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 2800-3930 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1407 (UPTC). Pentacalia sp. Arbusto. Boyacá, Ciénega, loc. 8, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2661 (UPTC).Scrobicaria ilicifolia (L. f.) B. Nord. Arbusto. Andes (Or.), 2600-3910 m. Boyacá,

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 23

Viracachá, loc. 13, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2579 (UPTC).Senecio subruncinatus Greenm. Hierba. Andes (Or. y C.), 3000-3800 m. Boyacá, Ciénega, loc. 2, 25 ago 2012, Gil-l., et al. 2665 (UPTC); loc. 7, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2659 (UPTC).BeGoniaCeae C. Agardh., 1824, Violales¹, Cucurbitales² (1/1). Begonia ferruginea L. f. Hierba. Andes (Or. y C.), 1700-4000 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1935 (UPTC).BerBeridaCeae Juss., 1789, Ranunculales¹ y ² (1/2).Berberis petriruizii L.A. Camargo. Arbusto. Andes (Or.), 3000-3550 m. Boyacá, Viracachá, loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1752 (UPTC). B. cf. muiscarum L.A. Camargo. Hierba. Andes (Or.), 2900-2900 m. Boyacá, Ciénega, loc. 7, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2657 (UPTC). CaMPanulaCeae Juss., 1789, Campanulales¹, Asterales² (1/1).Siphocampylus retrorsus Vatke & E. Wimm. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1000-3200 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1937 (UPTC); loc 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1924 (UPTC).CHlorantHaCeae R. Br. ex Sims, 1820, Piperales¹, Chlorantales² (1/2).Hedyosmum crenatum Occhioni. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1990-3350 m. Boyacá, Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1372 (UPTC).H. parvifolium Cordem., Arbusto. Andes (Or.), 2600-3400 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1885 (UPTC).CletHraCeae Klotzsch, 1851, Ericales¹ y ² (1/1).Clethra fimbriata Kunth. Arbusto. Andes (Or. y C.), 1990-3900 m. Boyacá, Viracachá, loc. 13, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2578 (UPTC); loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2650 (UPTC).ClusiaCeae Juss., 1789 (Theales1, Hypericum hace parte de Clusiaceae; alpighiales2, Clusiaceae e Hypericaceae son familias independientes en el mismo orden) (1/5). Hypericum laricifolium Juss. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1700-4500 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1704 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1774 (UPTC).H. mexicanum L. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1700-4110 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1926 (UPTC). Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2646 (UPTC); loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1750 (UPTC).H. myricariifolium Hieron. Hierba. Andes (Or.), 2482-4120 m. Boyacá, Viracachá, loc. 11, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2583 (UPTC).H. lycopodioides Triana & Planch. Arbusto. Andes (Or.), 2730-4000 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1400 (UPTC). ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1925 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1703

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón24

(UPTC); loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1811 (UPTC).CunoniaCeae R. Br., 1814, Rosales¹, Oxalidales² (1/4).Weinmannia fagaroides Kunth. Árbol. Andes (Or. y C.), 2600-4000 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1410 (UPTC). Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1812 (UPTC). W. reticulata Ruiz & Pav. Árbol. Andes (Or., C. y Occ.), 1800-3100 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1931 (UPTC). W. rollottii var. rollottii Killip. Árbol. Andes (Or. y C.), 2600-3300 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1411 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1690 (UPTC). W. tomentosa L. f. Árbol. Andes (Or., C. y Occ.), 2000-3624 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1939 (UPTC). Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1726 (UPTC).eriCaCeae Juss., 1789, Ericales¹ y ² (5/12).Bejaria resinosa Mutis ex. L. f. Arbusto. Andes (Or. y C.), 1750-3800 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1685 (UPTC); loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1818 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1713 (UPTC).Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1200-3650 m. Boyacá, ramiriquí, loc 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1938 (UPTC). Viracachá, loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1739 (UPTC); loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1738 (UPTC); loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2594 (UPTC). D. empetrifolium (Kunth) Drude. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 2070-4300 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1928 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1686 (UPTC); loc. 14, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1745 (UPTC); loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2641 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1768 (UPTC).Gaultheria anastomosans (L.f.) Kunth. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1990-4020 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1943 (UPTC); loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1932 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1688 (UPTC); loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2607 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1721 (UPTC).G. erecta Vent. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1500-3731 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1406 (UPTC). ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1941 (UPTC). Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1767 (UPTC).G. rigida Kunth. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1800-3600 m. Boyacá, Viracachá, loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2639 (UPTC).Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1990-3990 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1929 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1700 (UPTC); loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al.

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 25

1816 (UPTC); loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2589 (UPTC).Pernettya prostrata (Cav.) DC. sinónimo: Gaultheria mysinoides Kunth. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1720-4525 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1401, 1405 (UPTC). Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1766 (UPTC); loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1765 (UPTC); loc 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1810 (UPTC); loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2609 (UPTC).faBaCeae Lindl., 1836, Fabales¹ y ² (1/1).Lupinus dotatus C.P. Sm. Hierba. Andes (Or.), 3000-3000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2617 (UPTC).GentianaCeae Juss., 1789, Gentianales¹ y ² (3/4).Gentianella corymbosa (Kunth) Weaver & Ruedenberg. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 2600-4100 m. Boyacá, Viracachá, loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2615 (UPTC).Halenia asclepiadea (Kunth) G. Don. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 2600-4000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 14, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1746 (UPTC). H. campanulata Cuatrec. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 3300-4500 m. Boyacá, Viracachá, loc. 17, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2649 (UPTC). Macrocarpaea sp. Arbusto. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1942 (UPTC).GeraniaCeae Juss., 1789, Geraniales¹ y ² (1/1).Geranium cf. alonsoi Aedo. Hierba. Andes (Or.). Boyacá, Viracachá, loc. 11, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2582 (UPTC).GrossulariaCeae Juss., 1789, Rosales¹, Saxifragales ² (2/2).Escallonia myrtilloides L. f. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 2700-3930 m. Boyacá, Viracachá, loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2651 (UPTC). Ribes sp. Arbusto reclinado. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2605 (UPTC).MelastoMataCeae Juss., 1789, Myrtales¹ y ² (5/10).Bucquetia glutinosa (L. f.) D.C. Arbusto. Andes (Or.), 2100-4104 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1396 (UPTC). Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1722 (UPTC). Castratella piloselloides Naudin. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 2120-4000 m. Boyacá, Ciénega, loc. 3, 25 ago 2012, Gil-l., et al. 2664 (UPTC). Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1770 (UPTC).Miconia cataractae Triana. Arbusto. Andes (Or. y C.), 2420-3900 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 1992 (UPTC). Viracachá, loc. 6, 6 dic 2012, Gil-l., et al. 1760 (UPTC).M. ligustrina (Sm.) Triana. Arbusto. Andes (C. y Or.), 2050-3700 m. Boyacá,

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón26

ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 2008 (UPTC); loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1936 (UPTC). Viracachá, loc. 9, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1753 (UPTC); loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2592 (UPTC).M. salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin. Arbusto. Andes (Or.), 2500-4200 m. Boyacá, Viracachá, loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2618 (UPTC).M. aff. cleefii L. Uribe. Arbusto. Andes (Or.), 3320-3900 m. Boyacá, Ciénega, loc. 7, 24 ago 2012, Gil-l., et al. 2654 (UPTC).M. chionophila Naudin. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 2880-4250 m. Boyacá, Viracachá, loc. 8, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2604 (UPTC). Monochaetum myrtoideum Naudin. Arbusto. Andes (Or.), 1650-4375 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1814 (UPTC).Tibouchina grossa (L. f.) Cogn. Árbol. Andes (Or., C. y Occ.), 1850-4500 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1412 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1693 (UPTC). MYrsinaCeae R. Br., 1810, Primulales¹, Ericales² (1/1).Geissanthus andinus Mez. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1825-3700 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 1998 (UPTC); loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1933 (UPTC). Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1689 (UPTC); loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1725 (UPTC).MYrtaCeae Juss., 1789, Myrtales¹ y ² (1/1).Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh. Arbusto. Andes (Or. y C.), 1600-3000 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 2006 (UPTC). Viracachá, loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2653 (UPTC).onaGraCeae Juss., 1789, Myrtales¹ y ² (Un género-una especie).Fuchsia canescens Benth. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 1025-3830 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2610 (UPTC); loc. 6, 6 dic 2012, Gil-l., et al. 1759 (UPTC).PolYGalaCeae Hoffmanns & Link, 1809, Polygalales¹, Fabales² (1/1).Monnina salicifolia Ruiz & Pav. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 1600-3700 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 2012 (UPTC).PolYGonaCeae Juss., 1789, Polygonales¹, Caryophyllales² (1/1).Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. Bejuco. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 1200-4500 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 1, 5 may 2012, Gil-l., et al. 2004 (UPTC). Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1724 (UPTC).rosaCeae Juss., 1789, Rosales¹ y ² (3/4).Hesperomeles goudotiana (Dence.) Killip. Arbusto. Andes (Or. y Occ.), 2400-3950 m. Boyacá, Viracachá, loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2591 (UPTC).H. obtusifolia (Pers.) Lindl. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 2000-4020 m. Boyacá,

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 27

Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1729 (UPTC).Lachemilla aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm. Hierba. Andes (Or. y C.), 2300-4050 m. Boyacá, Viracachá, loc. 19, 14 abr 2012, Gil-l., et al. 1775 (UPTC).Rubus compactus Benth. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.), 2000-3700 m. Boyacá, Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1601 (UPTC).ruBiaCeae Juss., 1789, Rubiales¹, Gentianales² (4/5).Arcythophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. Arbusto. Andes (Or., C. y Occ.), 1500-4500 m. Boyacá, Ciénega, loc. 6, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1413 (UPTC). ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1930 (UPTC). Viracachá, loc. 14, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1744 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1687 (UPTC); loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1815 (UPTC). Galium corymbosum Ruiz & Pav. Hierba. Andes (Or. y C.), 2600-4000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 10, 21 ago 2012, Gil-l., et al. 2595 (UPTC).G. hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 1300-3900 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1927 (UPTC). Viracachá, loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1813 (UPTC).Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 1300-4300 m. Boyacá, Viracachá, loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1705 (UPTC); loc. 20, 15 abr 2012, Gil-l., et al. 1817 (UPTC).Palicourea aschersonianoides (Wernham) Steyerm. Hierba. Andes (Or. y C.), 1750-3750 m. Boyacá, ramiriquí, loc. 3, 3 may 2012, Gil-l., et al. 1877 (UPTC).sCroPHulariaCeae Juss., 1789, Scrophylariales¹, Lamiales² (3/3).Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 1370-4000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 4, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2619 (UPTC).Bartsia santolinifolia (Kunth) Benth. Hierba. Andes (Or. y C.), 2560-4335 m. Boyacá, Viracachá, loc. 15, 3 abr 2012, Gil-l., et al. 1737 (UPTC); loc. 12, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1710 (UPTC); loc. 16, 23 ago 2012, Gil-l., et al. 2638 (UPTC). Castilleja fissifolia L. f. Hierba. Andes (Or., C. y Occ.) y SNSM, 1300-5000 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2606 (UPTC).sYMPloCaCeae Desf., 1820, Ebenales¹, Ericales² (1/1).Symplocos aff. cundinamarcensis B. Ståhl. Arbusto. Andes (Or.), 2800-3310 m. Boyacá, Viracachá, loc. 7, 22 ago 2012, Gil-l., et al. 2611 (UPTC).WinteraCeae R. Br. ex Lindl., 1830, Magnoliales¹, Canellales² (1/1).Drimys granadensis L.f. Árbol. Andes (Or.), 2900-2900 m. Boyacá, Viracachá, loc. 1, 12 abr 2012, Gil-l., et al. 1378 (UPTC). La diversidad florística se ve reflejada a través de los inventarios, que son un insumo básico para el estudio de la diversidad funcional, así como la taxonómica, filogenética, entre otros; sin dejar de lado los trabajos en biogeografía de los ecosistemas estratégicos,

bol.c

ient

.mus

.hist

.nat

. 21

(2) j

ulio

- di

ciem

bre

2017

. 15-

29Merly Yenedith Carrillo Fajardo, María eugenia Morales-Puentes, Pablo Andrés Gil-leguizamón28

como es el páramo; y la comprensión de las dinámicas de los servicios ecosistémicos que ofertan estas importantes áreas de conservación (PÉREZ-MORENO et al., 2016).

aGradeCiMientos

A la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por la beca DIN 04 de 2012, a través de la Dirección de Investigaciones (DIN); así mismo, al Convenio de Colaboración DHS No. 5211071 entre Ecopetrol S.A. & UPTC (201-2011). A los Herbarios UPTC, COL, FMB y HECASA y a los botánicos: S. Díaz-Piedrahíta+, B.V. Rodríguez-Cabeza, J. Aguilar, M. Quijano, J.C. Farfán, O. Rivera, R. Sánchez y F. Cardona, por la colaboración en las determinaciones y corroboraciones del material. Al Grupo Sistemática Biológica por el apoyo en el trabajo de campo, laboratorio y trámites administrativos, y a Z. Carrillo-Fajardo y C.C. Vidal-Pastrana por la ayuda en la sistematización de la información.

referenCias

APG IV, 2016.- An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the linnean Society.

ARELLANO-P., H. & RANGEL-CH., J.O., 2010.- Fragmentación y estado de conservación en páramos de Colombia. 479-542 (en) RANGEL-CH., J.O. (ed.) Colombia diversidad biótica X: Cambios global (natural) y climático (antrópico) en el páramo colombiano. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

BERNAL, R., GRADSTEIN, R. & CELIS, M. (eds.), 2016.- Catálogo de las plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

CARRILLO-FAJARDO, M.Y., 2013.- Fitogeografía de la flora paramuna del Macizo de Bijagual, Boyacá-Colombia: Tesis, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias, Tunja.

CIRI, F., 2003.- Investigación, planificación y desarrollo en zonas ecoturísticas. Caso de estudio: Plan de desarrollo ecoturístico para la zona de los macizos de Mamapacha y Bijagual (Boyacá). Turismo y Sociedad, 2: 83-90.

COL - Herbario Nacional Colombiano, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 2004 y continuamente actualizado.- Colecciones en Línea. Publicado en Internet. http://www.biovirtual.unal.edu.co

CORPOCHIVOR, 2006.- el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aragoa - síntesis ambiental. Boyacá, Colombia.CRONQUIST, A., 1988.- The evolution and classification of flowering plants. The New York Botanical Garden, Bronx, New York, USA.CUATRECASAS, J., 1934.- Observaciones geobotánicas en Colombia. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales Serie

Botánica. Madrid, 27: 144.DÍAZ-GRANADOS, M.A., NAVARRETE-GONZÁLEZ, J.D. & SUÁREZ-LÓPEZ, T., 2005.- Páramos: Hidrosistemas sensibles.

Revista de Ingeniería, 22: 64-75.FONT QUER, P., 2000.- Diccionario de Botánica. Península, Barcelona.HERNÁNDEZ, J., HURTADO, A., ORTIZ, R. & WALSHBURGER, T., 1992.- Unidades biogeográficas de Colombia: 105-152

(en) G. HALFFTER (ed.) la diversidad biológica de Iberoamérica. Instituto de Ecología, México. IPNI - The International Plants Name Index, 2011.- http://www.ipni.org/KEY - Royal Botanical Gardens, 2013.- http://www.kew.orgLONDOÑO, C., CLEEF, A. & MADRIÑAN, S., 2014.- Angiosperm flora and biogeography of the paramo region of Colombia,

Northern Andes. Flora, 209: 81-87.MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 2012.- Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y servicios

ecosistémicos (PNGIBSe). República de Colombia.MIRANDA-ESQUIVEL, D., RANGEL-CH, O. & ROA-FUENTES, L., 2002.- Endemismo en páramos colombianos y el análisis

de parsimonia de endemismos (PAE): 1: 253-266 (en) JARAMILLO, C., CASTAÑO-URIBE, C., ARJONA-HINCAPIÉ, F., RODRÍGUEZ, J.V. & DURÁN, C.L. (eds.) Memorias Congreso Mundial de Páramos. Paipa, Boyacá.

MORALES-PUENTES, M.E., GIL-LEGUIZAMÓN, P.A., SIMBAQUEBA-GUTIÉRREZ, A.L. & CARRILLO-FAJARDO, M.Y., 2012.- Informe final convenio de colaboración DHS N°5211071: Biodiversidad y objetos de conservación de los ecosistemas estratégicos de Sucuncuca y Bijagual (Provincia de lengupá) Boyacá. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

PÉREZ-MORENO, H., MARÍN, C. & LEÓN, O., 2016.- Cambios en las coberturas paramunas (en) GÓMEZ, M.F., MORENO, L.A., ANDRADE, G.I. & RUEDA, C. (ed.). Biodiversidad 2015. estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt, Bogotá.

RANGEL-CH., J.O., 2007.- La región paramuna en Colombia y en la Serranía de Perijá: 1-18. (en) RANGEL-CH, J.O. (ed.) Colombia, Diversidad Biótica V. la Alta Montaña de la Serranía de Perijá. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional

Catálogo de la flora (angiospermas) del páramo de Bijagual, Boyacá, Colombia 29

de Colombia, Bogotá.RIVERA-OSPINA, D. & RODRÍGUEZ, C., 2011.- Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá.

SARMIENTO, C., CADENA, C., SARMIENTO, M. ZAPATA, J. & LEÓN, O., 2013.- Aportes a la conservación estratégica de los páramos de Colombia: Actualización de la cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá.

SARMIENTO, C., & LEÓN, O. (eds.), 2015.- Transición bosque-páramo. Bases conceptuales y métodos para su identificación en los Andes colombianos. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá.

SIB - Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, 2014.- http://maps.sibcolombia.netSIMA (Sistemas Integrados de Manejo Ambiental), CORPOCHIVOR & CORPOBOYACÁ, 1996.- Plan de manejo ambiental

páramo de Bijagual. Santa Fe de Bogotá.The Plant List, A working list of all plant species, 2013.- http://www.theplantlist.org/ NY - The New York Botanical Garden. Virtual Herbarium, 2013.- http://www.nybg.org/UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA & CORPOCHIVOR, 2008.- Páramo de Bijagual (en) Contrato Interadministrativo

Nº043/2008 para la “complementación y actualización del estudio sobre el estado del área de páramos en los sectores de Bijagual, Mamapacha, Cristales y Castillejo, en la jurisdicción de Corpochivor y formular un Plan de Manejo Ambiental para dichas áreas”. Boyacá, Colombia.

Boletín CientífiCoCentro de Museos

Museo de Historia natural

PriMer reGistro de Hydnopolyporus fimbriatus (Cooke) d.a. reid (PolYPorales: MeriPilaCeae) Para el

dePartaMento de CundinaMarCa, ColoMBia*

Andrea Castiblanco-Z.1, César Augusto Pinzón-o.2, Jonás Pinzón-o.3

resumen

Hydnopolyporus fimbriatus es un hongo lignícola reportado en Colombia por primera y última vez en 1930 para el departamento del Valle del Cauca. Durante un rastreo realizado en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se registró la presencia de la especie, con lo cual se expande su distribución para el departamento de Cundinamarca. Se recolectaron y examinaron 3 basidiomas siguiendo los protocolos establecidos en la literatura especializada. Se aporta información micológica sobre características macroscópicas y microscópicas, distribución actual, época de colecta y sustrato de crecimiento de los basidiomas.

Palabras clave: Colombia, Hydnopolyporus, nueva distribución, Polyporales, Universidad Nacional de Colombia.

first rePort of Hydnopolyporus fimbriatus (Cooke) d.a. reid (PolYPorales: MeriPilaCeae) for tHe dePartMent of

CundinaMarCa, ColoMBia

abstract

Hydnopolyporus fimbriatus is a lignicolous fungus reported in Colombia for the first and last time in 1930 for the department of Valle del Cauca. During the collection at the campus of Universidad Nacional de Colombia, in Bogotá, the presence of the species was recorded with which its distribution for the department of Cundinamarca expands. Three basidiome were collected and examined following the protocols established by the specialized literature. Mycological information is provided on macroscopic and microscopic characteristics, current distribution, time of collection and substrate for growth of the basidiome.

Key words: Colombia, Hydnopolyporus, new distribution, Polyporales, Universidad Nacional de Colombia. * FR: 18-IX-2016. FA: .3-VI-20171 Licenciada en Biología. Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de Biología. Línea de Investigación Ecología de Sistemas Acuáticos de la Región Andina. Grupo de Investigación CASCADA. Bogotá, Colombia. Autor para correspondencia. E-mail: [email protected] ORCID: 0000-0002-8232-90742 Licenciado en Biología. Profesor Universidad Pedagógica Nacional. Herbario (UPN). Departamento de Biología. Línea de Investigación Enseñanza y Aprendizaje de la Botánica. Bogotá, Colombia. E-mail: [email protected]: 0000-0002-6704-51373 Student of College of the Atlantic. Program Human Ecology. Bachelor of Science. COA. Maine. USA. E-mail: [email protected]

bol.cient.mus.hist.nat. 21 (2), julio-diciembre, 2017. 30-37. ISSN: 0123-3068 (Impreso) ISSN: 2462-8190 (En línea)

CÓMO CITAR: CASTIBLANCO-Z., A., PINZÓN-O., C.A. & PINZÓN-O., J., 2017.- Primer registro de Hydnopolyporus fimbria-tus (Cooke) D.A. Reid (Polyporales: Meripilaceae) para el departamento de Cundinamarca, Colombia. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 21 (2): 30-37. DOI: 10.17151/bccm.2017.21.2.2

Primer registro de Hydnopolyporus fimbriatus (cooke) D.A. Reid (polyporales: meripilaceae)... 31

introduCCiÓn

La familia Meripilaceae Jülich (Polyporales) comprende especies de hongos lignícolas con amplia distribución en diferentes biomas terrestres (RAYNER, 1995). A estos organismos se les ha reconocido una ecología relevante dentro de los ecosistemas forestales, ya que dinamizan la liberación y reciclaje de nutrientes en el fenómeno de descomposición de detritos (RUIZ & VARELA, 2006) al producir degradación de la celulosa y la lignina (RAYNER, 1995) mediante pudrición blanca (GILBERTSON & RYVARDEN, 1986, 1987; RYVARDEN, 1991).

La familia está representada por nueve géneros: Antrodia P. Karst, Grifola Gray, Hen-ningsia Möller, Meripilus Karst, Physisporinus Karst, Diachanthodes Singer, Abortiporus Murrill, Rigidoporus Murrill, e Hydnopolyporus D.A. Reid (KIRK et al., 2001). Los cuatro últimos se encuentran reportados en Colombia, distribuidos en 10 especies (VASCO-PALACIOS & FRANCO-MOLANO, 2013). Hydnopolyporus representado por Hydnopolyporus fimbriatus (Fr.) fue reportado por CHARDON & TORO (1930) e Hydnopolyporus palmatus (Hook.) O. Fidalgo por CHARTON & TORO (1930) y DENNIS (1970). Estas especies corresponden a dos de las tres especies conocidas en el mundo (KIRK et al., 2001). H. fimbriatus posee basidiomas anuales, sésiles, solitarios a cespitosos, con píleos flabeliformes, irregulares a espatulados que forman rosetas, posee superficie himenial variable y un sistema hifal monomítico (GILBERTSON & RYVARDEN, 1986).

Esta especie fue registrada por primera vez en el departamento del Valle del Cauca en los años 30 (CHARDON & TORO, 1930) y de acuerdo a VASCO-PALACIOS & FRANCO-MOLANO (2013) hasta la fecha no se conocen nuevos reportes en el país. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo es ampliar la distribución de H. fimbriatus para el departamento de Cundinamarca a partir de basidiomas recolectados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. MÉtodos

Área de estudio

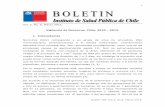

La zona de muestreo se ubica en la Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a 2600 msnm, coordenadas 4°38’04,05” N y 74°05’09,06” O, departamento de Cundinamarca, Colombia (Figura 1). El campus se constituye de 121,35 hectáreas, con predominio de un paisaje urbano alternado con potreros (INFANTE-BETANCOUR et al., 2008).

Andrea Castiblanco-Z., César Augusto Pinzón-o., Jonás Pinzón-o.32bo

l.cie

nt.m

us.h

ist.n

at. 2

1 (2

) jul

io -

dici

embr

e 20

17. 3

0-37

Distribución de Hydnopolyporus fimbriatus para Colombia, registrada por CHAR-TON & TORO (1930) y VASCO-PALACIOS & FRANCO-MOLANO (2013) ( ). Nuevo registro para el departamento de Cundinamarca ( ). B. Universidad Nacional de Colombia. Área de colecta ( ).

figura 1.a.

La zona presenta periodos secos y de lluvias con precipitación promedio anual de 806,3 mm3, con la mayoría de lluvias concentradas en los meses de febrero, marzo, octubre y noviembre. La temperatura media anual corresponde a 14,1°C, con una máxima de 20,0°C y una mínima de 9,0°C (IDEAM, 2007). El área muestra variedad de espe-cies arbóreas y arbustivas, tanto nativas como foráneas, representadas por Ceroxylum quindiuense H. Wendl ex H. Karst, Croton bogotanus Cuatrec., Quercus humboldtii Bonpl., Tibouchina lepidota Bonpl., Inga ornata Kunth, Schinus molle L., Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Sambucus nigra L., Cupressus lusitánica Mill, Cotoneaster pannosus Franch. (INFANTE-BETANCOUR et al., 2008).

Muestreo

Los basidiomas se recolectaron aplicando un muestreo oportunista en zonas verdes aledañas al Parque Humboldt, en las facultades de Odontología, Ciencias Humanas, Medicina, Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Las fructificaciones se fotografiaron y describieron macroscópicamente de acuerdo a ZALAMEA (2000) y WU et al.

Primer registro de Hydnopolyporus fimbriatus (cooke) D.A. Reid (polyporales: meripilaceae)... 33

(2004). Para la evaluación microscópica se obtuvieron cortes a mano alzada de los basidiomas con ayuda de un estereoscopio AmScope SE305R-PZ y se observaron con un microscopio eléctrico Olympus CX3 previa aplicación de KOH al 5% y Rojo Congo a las muestras. Las características macro y microscópicas fueron analizadas para identificación siguiendo a FIDALGO (1963), REID (1976), GILBERTSON & RYVARDEN (1986), TEIXEIRA (1994, 1995), LEAL & GUGLIOTTA (2008) y LÓPEZ & GARCÍA (2011). Todos los ejemplares fueron depositados en la colección del Herbario de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Bogotá. Para la citación del nombre científico se siguió el sistema de clasificación Index Fungorum.

resultados

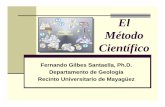

Hydnopolyporus fimbriatus (Cooke) D.A. Reid, Persoonia 2(2): 151 (1962) Figura. 2

= Microporus fimbriatus (Cooke) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898).= Coltricia perennis var. fimbriata (Cooke) Bondartsev, Trut. Grib evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 417 (1953).= Abortiporus fimbriatus (Cooke) O. Fidalgo & M. Fidalgo, Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 43: 158 (1957).= Hydnopolyporus fimbriatus f. fimbriatus (Cooke) D.A. Reid, Persoonia 2(2): 151 (1962).

Basidioma: 5,6-7,8 x 3,5-4,5 cm, cespitoso e imbricado, sésil a estipitado, forman-do rosetas constituidas por varios píleos flebaliformes a espatulados que confluyen y adhieren por la base o estípite. Píleo: espatulado o flabelado, dividido en lóbulos múltiples, algunos forman anostomosis con píleos vecinos, superficie del píleo glabra a pubescente, concéntricamente zonada y longitudinalmente estriado, entero o fimbria-do, consistencia correosa a cartilaginosa, blanquecino a blanco amarillento, ocráceo; color café a café claro en la zona marginal en ejemplares secos. Himenóforo: liso, en algunas zonas con estructuras semejantes a papilas, concoloro con el píleo. Contexto: hasta 0,2 cm, delgado, blanco, ligeramente elástico, fibroso. olor: fúngico. sabor: no registrado. Basidios: 16-27 x 3,5-5,1 µm, cilíndricos a ligeramente clavados, efibulados en base, 4-esterigmatados, pared delgada, hialinos en KOH. Basidiolos: 17,2-25,7 x 4,1-4,6 µm, espatulados, pared delgadas, hialinos en KOH. Basidiosporas: 3,8-5,2 x 2,8-3,5 µm, elipsoides a ovoides, pared delgada, lisas, inamiloides, hialinas en KOH. sistema hifal: monomítico, 3,1-9,8 µm de diámetro, hifas generativas anchas o delgadas, ramificadas, septadas, efibuladas, hialinas, paredes delgadas, hialinas en KOH. reacciones macroquímicas: negativo a KOH al 5% en todas las estructuras.

Andrea Castiblanco-Z., César Augusto Pinzón-o., Jonás Pinzón-o.34bo

l.cie

nt.m

us.h

ist.n

at. 2

1 (2

) jul

io -

dici

embr

e 20

17. 3

0-37

Registro fotográfico macroscópico e ilustraciones microscópicas de Hydnopolyporus fimbriatus. a. Basidioma fresco. B. Basidioma deshidratado. C. Basidiosporas. d. Basidios y basidiolos. e. Sistema hifal monomítico. Líneas: B = 5 cm; C = 5,0 µm; D, E =10 µm.

figura 2.

Hábito y hábitat. Cespitosos a ras de suelo, unido con raíces de árboles nativos vivos de Quercus humboldtii, Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh, e introducidos de eucalyptus globulus Labill., lo que concuerda con otros registros suramericanos donde se cita como un hongo lignícola que puede encontrarse en contacto con raíces y suelo (WRIGHT & ALBERTÓ, 2006).

Material examinado. COLOMBIA, Cundinamarca, Ciudad Universitaria, Universi-dad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 4°38’03,64” N y 74°05’08,72” O. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (FMVZ). 2563 m. (11 Noviembre-2015) E. López. 001. 4°38’09,74” N y 74°05’08,058” O. Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas. 2562 m. (13 Noviembre-2015) C. Pinzón. 160. 4°38’14,41” N y 74°05’10,61” O. Parque Humboldt. 2560 m. (13 Noviembre-2015) C. Pinzón. 161. Depositado (HUPN).

Primer registro de Hydnopolyporus fimbriatus (cooke) D.A. Reid (polyporales: meripilaceae)... 35

distribución. Hydnopolyporus fimbriatus presenta una amplia distribución. Se difunde en zonas tropicales y subtropicales del Nuevo Mundo (WRIGHT & ALBERTÓ, 2006), siendo común para áreas tropicales del continente americano (REID, 1962; FIDALGO, 1963). La especie se ha registrado en Brasil (FIDALGO & FIDALGO, 1957; RICK, 1960; LEAL & GUGLIOTTA, 2008; GIBERTONI & DRECHSLER-SANTOS, 2010) y México (RAYMUN DO & VALENZUELA, 2003; LÓPEZ & GARCÍA, 2011; MEDINA-JARITZ et al., 2012). En Colombia únicamente se había reportado para el Valle del Cauca (CHARDON & TORO, 1930). En esta ocasión, se amplía su distribución para el departamento de Cundinamarca, 87 años después de haber sido encontrada por primera vez en el país.

observaciones. Las descripciones de los basidiomas colombianos concuerdan muy bien con las aportadas por GILBERTSON & RYVARDEN (1986), WRIGHT & ALBERTÓ (2006), LEAL & GUGLIOTTA (2008) y LÓPEZ & GARCÍA (2011). Macroscópicamente H. fimbriatus se caracteriza por presentar basidiomas cespitosos con píleos abanicados unidos que forman rosetas, con superficie himenial lisa. A nivel microscópico muestra un sistema hifal monomítico y basidiosporas globosas a subglobosas, características que delimitan la especie (GILBERTSON & RYVAR-DEN, 1986). Macroscópicamente podría confundirse con Hydnopolyporus palmatus, sin embargo, esta última presenta un sistema hifal trimítico (REID, 1976; LÓPEZ & GARCÍA, 2011) que lo diferencia de H. fimbriatus con sistema hifal monomítico.

disCusiÓn

Se ha reportado la proliferación de hongos en ambientes perturbados o transformados por acción humana (STAMETS, 1996), como lo son las áreas urbanas. Sin embargo, en Colombia, la diversidad de hongos en estas zonas no ha sido bien documentada. Tan solo 38 especies son citadas en la literatura, 4 de ellas colectadas en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por PULIDO (1983), 6 en zonas residenciales de la ciudad de Medellín y del Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” (ANÓNIMO, 2000) y 28 reportadas por LÓPEZ-QUINTERO et al. (2011) en el campus de la Universidad de Antioquia, Medellín.

El campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, muestra predominio de lo urbano, no obstante, aún conserva zonas con una composición de especies herbáceas, arbóreas y arbustivas que generan un gran potencial para el desarrollo de una amplia diversidad de organismos, como es el caso de los hongos lignícolas. Por lo tanto, se debe asegurar la existencia de estas zonas como áreas que representan la biodiversidad de la ciudad.

Al realizar nuevos muestreos, tanto en las zonas donde se observaron y recolectaron algunos basidiomas de H. fimbriatus como en áreas aledañas, no se encontraron nuevos

Andrea Castiblanco-Z., César Augusto Pinzón-o., Jonás Pinzón-o.36bo

l.cie

nt.m

us.h

ist.n

at. 2

1 (2

) jul

io -

dici

embr

e 20

17. 3

0-37

hallazgos de la especie. Esto pudo deberse a la constante actividad de poda de pasto y tala de árboles que se ha generado en los últimos años en el campus. Teniendo en cuenta que esta especie se ubica sobre las raíces de los árboles y muy próximo al suelo, el corte de vegetación y de madera elimina al basidioma de su sustrato, lo que impide la permanencia y actividad ecológica del hongo. De tal forma, es necesario evaluar el impacto que pueden tener la poda y tala en el reconocimiento de la biodiversidad de la Ciudad Universitaria, más aun cuando se trata de esta especie fúngica de desarrollo anual con una actividad ecológica relevante en el proceso de descomposición.

La biodiversidad de la Ciudad Universitaria es aún desconocida. En este caso, se reporta a H. fimbriatus, una especie registrada en Colombia por primera y única vez hace 87 años. Con este registro se amplía la distribución de la especie para el departamento de Cundinamarca y se aumenta a 39 el número de hongos que proliferan en ambientes de alta actividad antrópica. Es necesario continuar estudiando la micota de los paisajes urbanos ya que estas áreas podrían presentar un gran número de especies, como se espera sea el caso de la Ciudad Universitaria. Así, en la medida en que se generen más investigaciones micológicas, mayor cantidad de registros nuevos serán generados y nuevas distribuciones serán conocidas. aGradeCiMientos

A Edwin Alejandro Casas López, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, por colaborar en la colecta de los especímenes. Al Herbario de la Universidad Pedagógica Nacional (HUPN), sede Bogotá, por el préstamo de material bibliográfico. referenCias

ANÓNIMO, 2000.- Hongos y musgos del Valle de Aburrá. Medellín (Colombia). Metropolitana del Valle de Aburrá, Subdireccional Ambiental, Medellín.

CHARDON, C.C. & TORO, R.A., 1930.- Mycological exploration of Colombia. Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico, 14: 195-369.

DENNIS, R.W.G., 1970.- Fungus flora of Venezuela and adjacent countries. Kew Bulletin, Additional Series III, 3: 1-531.FIDALGO, O., 1963.- Studies on the type species of Hydnopolyporus. Mycologia, 55: 713-727.FIDALGO, O. & FIDALGO, M.E.P.K., 1957.- Revisão de Fungi São Paulensis. Arquivos do Museu Nacional Rio de Janeiro, 43: 157-188.GIBERTONI, T.B. & DRECHSLER-SANTOS, E.R., 2010.- Lignocellulolytic Agaricomycetes from the Brazilian Cerrado biome.

Mycotaxon, 111: 87-90.GILBERTSON, R.L. & RYVARDEN, L., 1986.- North American Polypores. Vol 1. Fungiflora, Oslo.GILBERTSON, R.L. & RYVARDEN, L., 1987.- North American Polypores. Vol 2. Fungiflora, Oslo. IDEAM (INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES), 2007.- estudios de la

caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del Río Tunjuelo. IDEAM, Bogotá.INFANTE-BETANCOUR, J., JARA-MUÑOZ, A. & RIVERA-DÍAZ, O., 2008.- Árboles y arbustos más frecuentes de la Universidad

Nacional de Colombia, sede Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. KIRK, P.M., CANNON, P.F., DAVID, J.C. & STALPERS, J.A., 2001.- Ainsworth & Bisby’s Dictionary of Fungi. 9th ed. CAB

International, Wallingford.LEAL, G.R. & GUGLIOTTA, A.M., 2008.- Criptógamos do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, SP. Fungos, 9:

Meripilaceae. Hoehnea, 35 (1): 99-110. LÓPEZ, A.R. & GARCÍA, J.A., 2011.- Hydnopolyporus fimbriatus. Funga veracruzana, 125: 1-4. Instituto de Investigaciones Fores-

tales, Universidad Veracruzana.

Primer registro de Hydnopolyporus fimbriatus (cooke) D.A. Reid (polyporales: meripilaceae)... 37

çLÓPEZ-QUINTERO, C.A., VASCO-PALACIOS, A.M. & FRANCO-MOLANO, A.E., 2011.- Nuevos registros de macromicetes de Colombia I. Macromicetes recolectados en zonas urbanas de Medellín (Antioquia). Act Bio, 33 (95): 261-274.

MEDINA-JARITZ, N.B., PALACIOS-PACHECO, M.R. & VALENZUELA-GARZA, R., 2012.- Adiciones al conocimiento de los hongos poliporoides de Chiapas. Act. Bot. Mex, 101: 95-126.

PULIDO, M.M., 1983.- estudios en Agaricales Colombianos: los hongos de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

RAYMUNDO, T. & VALENZUELA, V., 2003.- Los poliporáceos de México VI. Los hongos poliporoides del estado de Oaxaca. Polibotánica, 16: 79-112.

RAYNER, A.D.M., 1995.- Fungi, a vital component of ecosystem function in Woodland (en) ALLSOPP, D., COLWELL, R.R. & HOWKSWORTH, D.L. (eds.) Microbial Diversity and ecosystem Function. CAB International, Cambridge.

REID, D.A., 1962.- Notes on fungi which have been referred to the Thelephoraceae senso lato. Persoonia, 2 (2): 109-170. REID, D.A., 1976.- Notes on polypores. 2. Mem. NY Bot. Gard., 28 (1): 179-198.RICK, J., 1960.- Basidiomycetes Eubasisii in Rio Grande do Sul, Brasília 4. Meruliaceae, Polyporaceae, Boletaceae. Iheringia, Série

Botânica, 7: 193-295.RUIZ, A. & VARELA, A., 2006.- Nuevos registros de Aphyllophorales (Basidiomicota) en bosque montano húmedo y de niebla de

Colombia. Caldasia, 28 (2): 259-266. RYVARDEN, L., 1991.- Genera of Polypores: nomenclature and taxonomy. Fungiflora, Oslo.STAMETS, P., 1996.- Psilocybin Mushrooms of the World. Ten Speed Press Berkeley, California. TEIXEIRA, A.R., 1994.- Genera of Polyporaceae: an objective approach. Chácara Botânica, São Paulo.TEIXEIRA, A.R., 1995.- Método para estudo das hifas do basidiocarpo de fungos poliporáceos. Instituto de Botânica, São Paulo. VASCO-PALACIOS, A.M. & FRANCO-MOLANO, A.E., 2013.- Diversity of Colombian Macrofungi. (Ascomycota-Basidiomycota).

Mycotaxon, 121: 1-58. WRIGHT, J.E., & ALBERTÓ, E., 2006.- Hongos: Guía de los hongos la región Pampeana II. Hongos sin laminillas. L.O.L.A., Buenos Aires.WU, Q., W.U., THIERS, B.M. & PFISTER, D.H., 2004.- Preparation, preservation and use of Fungal specimens in herbaria: 23-

36 (en) MUELLER, G., BILLS, G. & FOSTER, M. (eds.) Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods. Elsevier Academic Press, London.

ZALAMEA, M., 2000.- estudio de la comunidad de hongos lignícolas en dos estadios sucesionales de un bosque alto andino: Tesis, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Bogotá.

Boletín CientífiCoCentro de Museos

Museo de Historia natural

anÁlisis de la ContaMinaCiÓn Por ColiforMes terMotolerantes en el estuario del río ranCHería,

la GuaJira (ColoMBia)*

Geomar Molina-Bolívar1, Iris Jiménez-Pitre2

resumen

El estuario del río Ranchería es una fuente hídrica de gran importancia para el municipio de Riohacha; formado por diferentes cuerpos de agua constituye un sistema dinámico y complejo que abastece tanto a centros poblados como rurales. Uno de los criterios más usados para la determinación de la calidad del agua es la medición de Coliformes Termotolerantes (CTT). Con el objetivo de estudiar la distribución espaciotemporal de estos elementos se colectaron muestras de agua en cinco zonas diferentes y se analizó el contenido de CTT mediante la técnica de tubos múltiples (NMP/100 ml). Los muestreos se realizaron cada 15 días, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, en los cuales no se establecieron diferencias estadísticamente significativas en el contenido de CTT entre los sitios, con excepción de EM (igualdad de varianza; ρ = 0,018), pero sí entre los periodos de lluvia y sequía (ρ = 0,027; ρ = 0,029) y en el cuarto trimestre en VF (ρ = 0,000), los mayores registros se encuentran relacionados con DB y CG, así como en las zonas más cercanas a los centros urbanos o de explotación agrícola.

Palabras clave: calidad del agua, coliformes termotolerantes, río Ranchería, distribución espacial.

analYsis of ContaMination BY tHerMotolerant ColiforM BaCteria in tHe estuarY of tHe ranCHeria

riVer, la GuaJira (ColoMBia)

abstract

The estuary of the Rancheria River is a water source of great importance for the municipality of Riohacha. Formed by different bodies of water, constitutes a dynamic and complex system that supplies both, urban centers and rural areas. One of the the most commonly used criteria for determining the quality of water is the measurement of Thermotolerant Coliforms (TC). With the objective of studying the spatiotemporal distribution of these elements, water samples were collected in five different areas and the content of TtC was analyzed using the multiple-tube technique (MPN/100 ml). Samplings were taken every fifteen days between September 2014 and August 2015, in which no statistically significant differences were found in the content of TtC between the sites where samples were taken, with the exception of EM (equality of variance; p = 0.018); but significant differences were found between the periods of rain and drought (ρ = 0.027; p = 0.029) and in the fourth quarter in VF (ρ = 0.000). The highest records are related to DB and CG, as well as in the areas closer to either urban centers or to agricultural exploitation centers.

Key words: water quality, fecal coliforms, Ranchería River, spatial distribution.

* FR: 17-06-2017. FA: 08-08-2017.1 Investigador Asociado, Universidad de La Guajira, Grupo de Investigación BIEMARC. Riohacha, Colombia. Autor para correspondencia. E-mail: [email protected] Investigador Sénior, Universidad de La Guajira, Grupo de Investigación BIEMARC. Riohacha, Colombia.

bol.cient.mus.hist.nat. 21 (2), julio-diciembre, 2017. 41-50. ISSN: 0123-3068 (Impreso) ISSN: 2462-8190 (En línea)

CÓMO CITAR: MOLINA-BOLÍVAR, G. & JIMÉNEZ-PITRE, I., 2017. - Análisis de la contaminación por Coliformes Termotol-erantes en el estuario del río Ranchería, La Guajira (Colombia). Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 21 (2): 41-50. DOI: 10.17151/bccm.2017.21.2.3

Geomar Molina-Bolívar, Iris Jiménez-Pitre42bo

l.cie

nt.m

us.h

ist.n

at. 2

1 (2

) jul

io -

dici

embr

e 20

17. 4

1-50

introduCCiÓn

El río Ranchería es uno de los cuerpos de agua más importantes del departamento de La Guajira en Colombia, nace en la laguna de Chirigüa a 3700 m.s.n.m., drena sus aguas por la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en sentido suroeste-noreste, y desemboca en el mar Caribe (RESTREPO-LÓPEZ et al., 2015). El delta estuarino se encuentra bajo un régimen climático bimodal está compuesto por lagunas, manglares y los brazos Calancalá y El Riíto, ubicados sobre el límite nororiental de la ciudad de Riohacha, forman la desembocadura principal del río donde ocurren diferentes procesos biológicos.

La desembocadura de ambos brazos y la mayor parte de la ribera de la laguna de Buenavista están conformadas por zonas de manglar (DÍAZ, 2001), lo anterior resalta la jerarquía del delta del río Ranchería, al abarcar áreas de influencia sobre manglares, litoral costero, lagunas y charcas temporales (PROYECTO PROLAGUNAS, 2001). Con un recorrido de 248 km, esta vertiente comparte ictiofauna con los sistemas de los ríos Magdalena y Catatumbo, este último perteneciente a la cuenca del Lago Maracaibo (MÓJICA et al., 2006). En estos ecosistemas marinos costeros varios factores contribuyen a su deterioro, entre los que se encuentran la sedimentación, anomalías climáticas, acumulación de contaminantes y basuras, interrupción de los flujos bioenergéticos, sobreexplotación de los recursos, utilización de artes de pesca altamente destructivas y actividades turísticas (GARAY et al., 2001), estos procesos de deterioro han venido ocurriendo desde épocas ancestrales, favorecidos por la acción antrópica (VÉLEZ & AGUIRRE, 2016).

Por la constante descarga en el brazo El Riíto de una serie de alcantarillas que sirven de drenaje a las calles del Distrito Turístico y Cultural de la ciudad de Riohacha en la época de lluvias, y porque durante todo el año existe comunicación con un cuerpo de agua pequeño que recoge las aguas residuales (POLANÍA et al., 2006), este sistema estuarino es un ecosistema altamente cambiante de naturaleza dinámica y abierta, en el que, gracias al intercambio de diferentes arroyuelos y el mar, tiene lugar una serie de procesos químicos y biológicos que permiten una alta productividad. Por tanto, los aspectos relacionados con la acumulación de materiales, producto de las aguas residuales y alcantarillado urbano, deben ser monitoreados a fin de mantener el equilibrio ecológico de la zona.

El cambio en los patrones hidrológicos de los ríos del Caribe colombiano se ha caracterizado por el fortalecimiento de la señal oscilatoria cuasi-decadal. La superposición de los principales componentes oscilatorios y el incremento pronunciado de los caudales después del año 2000 (RESTREPO et al., 2014), señalan incrementos promedios anuales hasta de un 17% en el caudal, con respecto a los promedios de largo plazo, lo cual tiene impacto sobre las dinámicas ecológicas en los cauces de

Análisis de la contaminación por coliformes termotolerantes en el estuario del río ranchería, la Guajira (Colombia) 43

agua afectados. Estos cambios han sido pobremente explorados, no poseen referentes sobre las tendencias en los elementos físicos, químicos y biológicos, lo cual resalta la importancia de un monitoreo periódico de la calidad del agua.