Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud- Ouest de la France et du Languedoc...

Transcript of Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud- Ouest de la France et du Languedoc...

Jean-Michel GenesteJacques JaubertMichel LenoirLiliane MeignenAlain Turq

Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud-Ouest de la France et du Languedoc orientalIn: Paléo. N. 9,1997. pp. 101-142.

Citer ce document / Cite this document :

Geneste Jean-Michel, Jaubert Jacques, Lenoir Michel, Meignen Liliane, Turq Alain. Approche technologique des MoustériensCharentiens du Sud-Ouest de la France et du Languedoc oriental. In: Paléo. N. 9,1997. pp. 101-142.

doi : 10.3406/pal.1997.1230

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1997_num_9_1_1230

AbstractThe boundaries of the different facies of the Charentian Mousterian defined on typological andtechnological bases are far from being obvious. For each observed criterion, the variations which havebeen primarily observed on a few selected series most often turn out to be deeply part of a continuityphenomenon that is well testified by the numerous series recovered from recent excavations. In theinstances of interest for us here, it has been possible to put forward a continuum more than adiscontinuity between the Ferrassie-type Charentian and the various typical Mousterians, on typologicalbases (scrapers ratio). On the other hand, it has often proved difficult to individualize the two CharentianMousterians, at least for some regions ; all the transition forms have been observed between the clearlyLevallois Ferrassie-type Charentian and the non-Levallois Quina-Type Charentian. F. Bordes admittedfor these reasons among others that it was more appropriate to speak of one only Quina-Ferrassiegroup and thus choosed to favour the typological likeness. Confronted to this somewhat jammedsituation, it has seemed important to consider the problem from a new viewpoint. The technologicalapproach that offers to take into account the retouch tools as well as the whole production system(methods for blank obtention) and the gestion one of these tools (selection of blanks, retouch, use,resharpening) constituted a different and more global way to consider the problem of the variability. Thepurpose of this paper is to evaluate the now available datas that have been established on these bases,in the wide region under study. The studies presented here are at different stages of completion, yet thispreliminary synthesis makes it possible to present the positive contribution of this new appoach. A greatcohesion comes out within the systems of lithic production of the Quina-type Charentian ensemblepresent in several sites as early as the Middle-Riss, around 300 000 years B.P. As for the Ferrassieensemble, it seems possible to integrate it into the variability of Mousterians that exhibit the recurrentLevallois methods of Debitage.

RésuméRésumé : Les limites des différents faciès du Moustérien charentien définis sur des bases typologiqueset technologiques sont loin d'être évidentes et le plus souvent, pour chaque critère observé, lesvariations initialement décrites sur un petit nombre de séries triées s'avèrent profondément intégrées àun phénomène de continuité largement confirmé par les nombreuses séries de fouilles récentes. Dansles cas qui nous intéressent ici, un continuum, plus qu'une discontinuité, entre le Moustérien de typeFerrassie et les Mousténens typiques a très vite été souligné, sur des bases typologiques (proportionsde racloirs). D'autre part, sur le plan du débi- tage, dans certaines régions du moins, l'individualisationdes deux Moustériens charentiens s'est souvent révélée difficile ; toutes les formes de transition ont étéobservées entre des Moustériens Ferrassie de débitage nettement Levallois et des Moustériens de typeQuina qui ne le sont pas. C'est, entre autres, sur ces bases que F. Bordes concédait qu'il étaitpréférable de parler d'un seul groupe Quina-Ferrassie, choisissant ainsi de privilégier la ressemblancetypologique. Devant cette situation quelque peu bloquée, il semblait important d'envisager le problèmesous un angle nouveau. L'approche technologique, qui se propose de prendre en compte non passeulement les outils retouchés mais plutôt l'ensemble du système de production (méthodes d'obtentiondes supports) et de gestion de ces outillages (sélection de supports, aménagement par retouche,utilisation, réaffûtage), constituait une façon différente et beaucoup plus globale d'envisager le problèmede la variabilité. Cet article se propose de faire un bilan, dans la large région considérée, des donnéesactuellement disponibles établies sur ces bases. Les études présentées n'en sont pas toutes au mêmepoint d'aboutissement mais cette première synthèse permet de montrer l'apport positif de cette nouvelleapproche. Il se dégage de l'étude une grande cohésion au sein des systèmes de production lithiques del'ensemble Charentien de type Quina qui sont présents dans plusieurs sites dès le milieu du Riss, auxalentours de 300.000 ans BP, alors que l'ensemble Ferrassie semble pouvoir être intégré dans lavariabilité des Moustériens à méthodes de débitage Levallois récurrent. La pertinence de l'entitécharentienne est donc directement remise en cause au profit de nouvelles distinctions fondées sur desinterprétations technologiques mais aussi plus largement fonctionnelles (au niveau des sites et desperspectives économiques) qui sont en cours d'élaboration. L'étude est illustrée par des donnéesprovenant des séries du sud de la France avec : 1 - le Charentien et ses origines en Périgord; 2 - laspécificité du Charentien de type Quina dans le Sud-Ouest ; 3 - les Moustériens charentiens de typeFerrassie (Charente, Lot); 4 - les Moustériens charentiens «atypiques» en Languedoc.

PALEO - N° 9 - DECEMBRE 1997 - Page 101 à 142

APPROCHE TECHNOLOGIQUE DES

MOUSTÉRIENS CHARENTIENS DU SUD-OUEST

DE LA FRANCE ET DU LANGUEDOC ORIENTAL

Jean-Michel GENESTE(1), Jacques JAUBERT'2', Michel LENOIR<3>, Liliane MEIGNEN<4>, Alain TURQ(5)

Résumé : Les limites des différents faciès du Moustérien charentien définis sur des bases typologiques et technologiques sont loin d'être évidentes et le plus souvent, pour chaque critère observé, les variations initialement décrites sur un petit nombre de séries triées s'avèrent profondément intégrées à un phénomène de continuité largement confirmé par les nombreuses séries de fouilles récentes. Dans les cas qui nous intéressent ici, un continuum, plus qu'une discontinuité, entre le Moustérien de type Ferrassie et les Mousténens typiques a très vite été souligné, sur des bases typologiques (proportions de racloirs). D'autre part, sur le plan du débi- tage, dans certaines régions du moins, l'individualisation des deux Moustériens charentiens s'est souvent révélée difficile ; toutes les formes de transition ont été observées entre des Moustériens Ferrassie de débitage nettement Levallois et des Moustériens de type Quina qui ne le sont pas. C'est, entre autres, sur ces bases que F. Bordes concédait qu'il était préférable de parler d'un seul groupe Quina-Ferrassie, choisissant ainsi de privilégier la ressemblance typologique. Devant cette situation quelque peu bloquée, il semblait important d'envisager le problème sous un angle nouveau. L'approche technologique, qui se propose de prendre en compte non pas seulement les outils retouchés mais plutôt l'ensemble du système de production (méthodes d'obtention des supports) et de gestion de ces outillages (sélection de supports, aménagement par retouche, utilisation, réaffûtage), constituait une façon différente et beaucoup plus globale d'envisager le problème de la variabilité. Cet article se propose de faire un bilan, dans la large région considérée, des données actuellement disponibles établies sur ces bases. Les études présentées n'en sont pas toutes au même point d'aboutissement mais cette première synthèse permet de montrer l'apport positif de cette nouvelle approche. Il se dégage de l'étude une grande cohésion au sein des systèmes de production lithiques de l'ensemble Charentien de type Quina qui sont présents dans plusieurs sites dès le milieu du Riss, aux alentours de 300.000 ans BP, alors que l'ensemble Ferrassie semble pouvoir être intégré dans la variabilité des Moustériens à méthodes de débitage Levallois récurrent. La pertinence de l'entité charentienne est donc directement remise en cause au profit de nouvelles distinctions fondées sur des interprétations technologiques mais aussi plus largement fonctionnelles (au niveau des sites et des perspectives économiques) qui sont en cours d'élaboration. L'étude est illustrée par des données provenant des séries du sud de la France avec : 1 - le Charentien et ses origines en Périgord; 2 - la spécificité du Charentien de type Quina dans le Sud-Ouest ; 3 - les Moustériens charentiens de type Ferrassie (Charente, Lot); 4 - les Moustériens charentiens «atypiques» en Languedoc. Mots clés : France, Moustérien, Charentien, lithique, technologie.

AVERTISSEMENT époque. Des travaux importants, plus récents, ne sont donc pas pris en compte, notamment les doctorats

Cet article a été préparé dans le cadre de la publication d'Alain Turq (1992) et de Laurence Bourguignon (1997) du colloque Les Moustériens charentiens, Brive, 26-29 qui traitent plus spécialement du Moustérien de type août 1990, et correspond à l'état des recherches à cette Quina selon l'approche ici décrite.

(1) Service régional de l'Archéologie d'Aquitaine - 54 rue Magendie - 33074 Bordeaux Cedex et UMR 9933 - CNRS- Talence

(2) Service régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées - 7 rue Chabanon - 31200 Toulouse et UMR 5608 - CNRS - Toulouse

(3) Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire - UMR 9933 - CNRS - Université Bordeaux I - 33405 Talence Cedex

(4) ERA 28 du C.R.A. - CNRS - Centre de Recherches Archéologiques, Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne (5) Musée national de Préhistoire - B.P. 7- 24620 Les Eyzies de Tayac et UMR 9933 - CNRS - Talence

101

Abstract : The boundaries of the different facies of the Charentian Mousterian defined on typological and technological bases are far from being obvious. For each observed criterion, the variations which have been primarily observed on a few selected series most often turn out to be deeply part of a continuity phenomenon that is well testified by the numerous series recovered from recent excavations. In the instances of interest for us here, it has been possible to put forward a continuum more than a discontinuity between the Ferrassie-type Charentian and the various typical Mousterians, on typological bases (scrapers ratio). On the other hand, it has often proved difficult to individualize the two Charentian Mousterians, at least for some regions ; all the transition forms have been observed between the clearly Levallois Ferrassie-type Charentian and the non-Levallois Quina-Type Charentian. F. Bordes admitted for these reasons among others that it was more appropriate to speak of one only Quina-Ferrassie group and thus choosed to favour the typological likeness. Confronted to this somewhat jammed situation, it has seemed important to consider the problem from a new viewpoint. The technological approach that offers to take into account the retouch tools as well as the whole production system (methods for blank obtention) and the gestion one of these tools (selection of blanks, retouch, use, resharpening) constituted a different and more global way to consider the problem of the variability. The purpose of this paper is to evaluate the now available datas that have been established on these bases, in the wide region under study. The studies presented here are at different stages of completion, yet this preliminary synthesis makes it possible to present the positive contribution of this new appoach. A great cohesion comes out within the systems of lithic production of the Quina-type Charentian ensemble present in several sites as early as the Middle-Riss, around 300 000 years B.P. As for the Ferrassie ensemble, it seems possible to integrate it into the variability of Mousterians that exhibit the recurrent Levallois methods of Debitage.

Key-words : France, Mousterian, Charentian, lithic, technology.

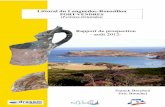

Fig. 1 : Situation géographique des principaux sites mentionnés dans le texte : 1 Les Tares, 2 La Micoque, 3 Le Roc de Marsal, 4 Combe- Grenal, 5 Artenac, 6 Marillac, 7 Le Rescoundudou, 8 La Roquette, 9 Esquicho-Grapaou, 10 Brugas, 11 La Balauzière, 12 Les Chariots, 13 loton. (dessin J.-P. Lhomme). Fig. 1: Geographic location of the principal sites mentioned in the text. :

1 Les Tares, 2 La Micoque, 3 Le Roc de Marsal, 4 Combe-Grenal, 5 Artenac, 6 Marillac, 7 Le Rescoundudou, 8 La Roquette, 9 Esquicho-Grapaou, 10 Brugas, 11 La Balauzière, 12 Les Chariots, 13 loton. (drawing by J.-P. L'Homme).

INTRODUCTION

Le Moustérien charentien, malgré une apparente cohésion, est constitué d'un ensemble d'industries assez complexe du fait de l'intrication des différents paramètres contribuant à sa définition et de sa grande variabilité géographique qui a rapidement conduit à l'introduction de sous-groupes régionaux différenciés sur des bases typo-technologiques.

C'est à la suite de l'apport décisif de la classification de Bordes et Bourgon (1951, Bourgon 1957) que ce groupe a été isolé sur des bases techniques et typologiques. Le Moustérien de faciès charentais ou Charentien, dénommé ainsi en raison de son abondance en Charente, a été défini à partir de séries anciennes provenant de gisements périgourdins (La Ferrassie, l'abri des Merveilles). Par la suite, l'étude des industries de l'abri Chadourne, puis les données des fouilles effectuées à Combe- Grenal (Bordes 1972, 1984), au Roc de Marsal (Bordes et Lafille 1962, Turq 1979), à Caminade (Sonneville- Bordes 1969) et à La Ferrassie (Tuffreau in Delporte 1984) ont permis d'en préciser les caractéristiques.

Dans sa définition, le Charentien groupe deux industries moustériennes qui se distinguent des autres faciès par une forte proportion de racloirs.

- Le Moustérien de type Quina se caractérise par un débitage particulier, non Levallois, à talons lisses, dits «clactoniens». Les racloirs, outils les plus nombreux, sont fréquemment aménagés par des retouches écailleuses scalariformes dites de type «Quina». Les racloirs transversaux sont bien représentés.

102

- Le Moustérien de type Ferrassie se différencie par un débitage Levallois, par un moindre développement de la retouche Quina et une plus forte représentation des racloirs convergents (Bordes 1961, 1984). A l'issue d'un réexamen de séries classiques auxquelles sont confrontés les ensembles provenant de gisements fouillés plus récemment dans le Sud de la France (Fig. 1), la pertinence de l'entité Charentienne est remise en cause au profit de nouvelles distinctions fondées sur des interprétations technologiques voire aussi plus largement fonctionnelles qui émergent des travaux plus récents sinon encore actuellement en cours. 1 - CARACTÉRISATION TECHNOLOGIQUE DES ASSEMBLAGES LITHIQUES APPARENTÉS AU MOUSTÉRIEN DE TYPE QUINA ANTÉRIEURS AU DERNIER INTERGLACIAIRE (J.-M. G.). Dans la moyenne vallée de l'isle en Dordogne, à Sourzac, le gisement de plein air des Tares, fouillé et étudié par J.-P. Texier, a livré une abondante industrie qui est contenue dans une formation sédimentaire qui surmonte les alluvions de la nappe FW2 (Texier 1982). Elle a pu être attribuée à la fin du stade isotopique 6 sur la base d'arguments stratigraphiques et pédologiques (Bertran et Texier 1990). Cette industrie est donc contemporaine d'autres industries moustériennes antewùrmiennes sur éclats (Delpech et al. 1995) qui ne sont pas de type charentien. Ces dernières se caractérisent au contraire par un débitage Levallois (grotte Vaufrey, couche VIII par exemple, Artenac), ou par un débitage encore mal déterminé mais apparemment de type discoïde (Fontéchevade niveaux Tayaciens), mais ce sont aussi des ensembles lithiques où coexistent des pièces bifaciales et du débitage et qui sont regroupés sous le concept d'Acheuléen méridional défini par F. Bordes au Pech de l'Aze, à Combe-Grenal et à la Micoque (Bordes 1972, 1984). Il en est ainsi du Cap-de- Bielle, Hautes-Pyrénées (Clot et Marsan 1986). Mais il existe aussi des ensembles à bifaces essentiellement présents dans les formations fluviatiles comme ceux de Saint-Denis-de-Pile dans la vallée de l'isle (Moisan 1978) rapportés à la nappe FW4 par J.-P. Texier (1982). Aux Tares, le matériel des premières fouilles a été étudié par J.-Ph. Rigaud et J.-P. Texier. Cette industrie sur éclats, «malgré quelques différences que l'on peut attribuer à une spécialisation d'activités liées au mode de gisement, semble pouvoir être interprétée comme une possible origine nssienne de l'ensemble du groupe charentien» (Rigaud et Texier 1981 : 117). Le problème des origines rissiennes du Moustérien charentien était alors clairement posé de même qu'indirectement celui, plus large, de l'individualisation technologique du buissonne- ment moustérien depuis l'avant-dernière glaciation. Dans le cadre du présent colloque, un réexamen technologique approfondi de cet assemblage lithique rissien a paru justifié. Il est conduit dans la perspective de l'analyse de la chaîne opératoire de débitage et de sa comparaison avec celle des autres Moustériens charentiens

classiques qui sont essentiellement wùrmiens (Combe- Grenal, Le Roc de Marsal, Marillac).

Jusqu'à une période très récente, il était rarement précisé dans la littérature européenne quel type de débitage fournissait les supports dans les Moustériens charentiens rattachés au type Quina.

A la suite de F. Bordes et de M. Bourgon, il a été régulièrement fait référence à un débitage de type clactonien à propos de ces industries (Bourgon 1957, Bordes 1984). Cette technologie qui est assez peu définie était généralement investie d'une notion d'archaïsme puisqu'elle avait été reconnue au tout début du Paléolithique inférieur (Breuil 1932, Warren 1951, Wymer 1968).

Le plus souvent, et de plus en plus fréquemment, les auteurs décrivent un débitage «non Levallois» qui n'est donc évoqué que par défaut mais non défini. Des recherches technologiques récentes ont abordé la signification du mode de débitage dans les industries wùr- miennes charentiennes. Elles se sont attachées à déterminer les caractères technologiques spécifiques du Moustérien Quina, (Turq 1979, Lenoir 1986, Meignen 1988, par exemple). Une méthode de débitage a été mise en évidence au Roc de Marsal (Turq 1988) et généralisée à l'ensemble Quina (Turq 1989). Ce système de production «dans lequel plusieurs schémas opératoires coexistent» (Turq 1989 : 254), individualisé dans le gisement de Combe-Grenal (Lenoir et Turq dans cet article), servira de modèle de comparaison pour les modes de débitage des gisements des Tares et de La Micoque.

La comparaison avec d'autres gisements rissiens présentant des caractères technologiques voisins permettra de discuter l'existence d'un groupe d'industries aux caractéristiques morpho-techniques particulières qui aurait évolué dès le Riss dans le sens d'un aboutissement charentien. 1.1 - Caractères généraux de l'assemblage lithique du niveau 1 des Tares.

Les données rappelées ici, en préambule à l'approche technologique, concernent la structure typologique et les principaux caractères de l'assemblage lithique. Elles sont empruntées intégralement à la publication princeps de l'industrie du niveau 1 des Tares (Rigaud et Texier 1981). L'outillage est composé de racloirs, d'encoches, de den- ticulés qui représentent 85 % de l'outillage. Le reste de l'industrie est représenté par quelques grattoirs et couteaux à dos naturel. Citons quelques indices typologiques essentiels : indice de racloirs 54,11 ; indice de racloirs simples convexes 22,08 ; indice de racloirs transversaux 21,66 ; indice Quina 1,53 ; indice d'encoches et de denticulés 30,83.

La retouche habituelle des racloirs, y est décrite comme parfois plate, peu envahissante, mais pouvant être

103

Génération 1

Génération 2

"\ E2

E2

Génération 3

V V U"7

/ / / E : N : R : ER : Eclat Nucleus Retouché Eclat de retouche

Fig. 2 : Les Tares - Sourzac, Dordogne

Structure élémentaire en réseau de la chaîne opératoire de production de l'outillage en silex. La production est fondée sur un débitage d'éclats supports d'outils dont la définition et les méthodes sont indépendantes de la structure techno-économique, (dessin J.-P. Lhomme). Fig. 2 : Les Tares - Sourzac, Dordogne

Schematic representation of the reduction sequence (chaîne opératoire) of lithic tools. The production is based on the knapping of flake blanks for which the definition and methods are independent of the techno-econo- mic structure, (drawing by J.-P. L'Homme).

écailleuse, scalariforme. Elle peut être aussi bien marginale et discrète qu'irrégulière et denticulée sur certains outils.

Les caractères technologiques remarquables des produits de débitage ont d'emblée été déterminés par les auteurs : débitage au percuteur dur d'éclats courts et épais, bulbes très saillants et parfois multiples, cônes incipients, talons lisses et larges.

Les caractères qui précèdent ont donc justifié le classement de cet outillage au sein de la variabilité charentien- ne.

Par ailleurs, le niveau 1 des Tares a été distingué du Moustérien de type Quina par un indice de facettage (IF = 6,66 et IFs = 1,93) et un indice Quina très bas (1,53) ainsi qu'un équilibre entre les racloirs simples convexes et les racloirs transversaux qui est nettement différent de celui des autres Quina d'âge wùrmien.

Ces données proviennent d'une fouille restreinte ; il est certain qu'un échantillon plus représentatif pourrait mettre en évidence des caractères plus développés.

Au-delà de ces considérations, il apparaît maintenant nécessaire de définir de manière technologique ce type de débitage et de rechercher ses affinités avec d'autres débitages charentiens ou apparentés qu'ils soient wùr- miens ou antérieurs. Aux Tares, l'absence totale de méthode Levallois caractérise de prime abord le débitage. Les éclats sont le plus souvent courts et épais, l'angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon est supérieur à 90° et généralement voisin de 100-110°. Le mode de production de ces enlèvements, qui servent de support à tout l'outillage, est particulier. Il a été rapproché du débitage clacto- nien et une comparaison possible avec l'assemblage lithique antewùrmien de High Lodge en Angleterre (Breuil 1932, Wymer 1968, Bordes 1984, Roe 1981) a été faite (Rigaud et Texier 1981 : 117). 1.2 - Chaîne opératoire de production des supports.

Comme tout système technique, le système de production d'outillage lithique et sa chaîne opératoire (Fig. 2) peuvent être définis par une structure, des objectifs, des techniques, des moyens et des méthodes de réalisation et enfin les finalités fonctionnelles de l'outillage.

104

1.2.1. Les objectifs peuvent être considérés par l'archéologue comme l'obtention d'un certain nombre de produits préférentiellement recherchés parce que ce sont les supports de la majorité des outils tels que racloirs (54,11 %), encoches et denticulés (30,83 %).

Les éclats souhaités, supports d'outils ou potentiellement outils eux-mêmes, s'ils sont bruts de débitage sont les suivants, par ordre d'importance décroissant :

- Des éclats à dos naturel cortical ou, très rarement, dépourvus de cortex. Ce sont eux qui présentent les caractéristiques morpho-techniques les plus remarquables. Ils sont plus larges que longs, dans la majorité des cas, et généralement assez épais. L'épaisseur maximale est située au niveau du talon et du dos. Leur face inférieure, au bulbe marqué, est régulièrement convexe mais parfois peu bombée. Ils possèdent par conséquent une section nettement triangulaire, peu allongée selon l'axe de débitage qui est généralement l'axe le plus court (Fig. 2, génération 1). - Des produits corticaux de type couteaux à dos naturel peuvent être produits occasionnellement ; ils sont les plus allongés de tous les produits (Fig. 2, génération 1). Une gamme de produits de ce type s'échelonne entre 80 mm et 25 mm de longueur maximale avec une moyenne

vers 50 mm. Ils supportent la majorité des racloirs simples convexes et transversaux. De tels produits correspondent à la fois aux éclats décrits comme caractéristiques du Clactonien et considérés comme représentatifs du Moustérien charentien (Bordes 1984, Meignen 1988, Turq 1988, 1989). Ils supportent de gros racloirs, des encoches, des denticulés et servent de base à des nucleus (sur éclat). La retouche de ces outils est le plus souvent écailleuse et scalariforme.

- Des éclats corticaux, d'entame ou très fortement corticaux, sont obtenus dès le début du débitage par initialisation d'un bloc de matière première dont la taille moyenne est contingentée par les ressources des formations fluviatiles étroitement locales. Leur face inférieure est rarement bombée avec bulbe proéminent (Fig. 2, génération 1), elle est souvent plate sinon légèrement convexe parfois avec deux points de percussion diamétralement opposés. Un débitage bipolaire posé sur enclume semble être attesté. Ils supportent les mêmes outils que les premiers ainsi.que des nucleus. - Des éclats sans résidu cortical sont apparentés à des produits du type des éclats Kombewa. Les véritables Kombewa (éclats Janus à bulbes strictement opposés) sont peu nombreux mais typiques. Ils sont de dimensions identiques à la moyenne de l'outillage, soit 45 mm

Fig. 3 : Les Tares - Sourzac, Dordogne

Outillage retouché sur éclat. 1-4 : racloirs sur produits variés. (Dessin J.-M. Geneste). Fig. 3 : Les Tares - Sourzac, Dordogne

Retouched tools on flake blanks. 1-4 : Scrapers on diverse supports, (drawing by J.- M. Geneste).

105

pour les plus grands et 25 mm pour les plus petits. Une grande partie de ce type de produits provient bien d'une face inférieure d'éclat mais ils ont un caractère Kombewa atténué en ce sens qu'ils portent des négatifs d'autres enlèvements. Ils se placent donc dans la chaîne opératoire après l'éclat Kombewa typique initial. Leur section est aussi triangulaire mais très symétrique et régulière. La face inférieure est peu convexe, plutôt plane. Le talon est punctiforme, linéaire, dans le cas d'enlèvements Kombewa typiques, mais il peut être nettement facetté bien que toujours peu développé. Leur morphologie est très standardisée, leur contour est ova- laire ou subtriangulaire avec une delineation du tranchant très régulièrement, ou fortement, convexe. La section du tranchant, qui est très rarement retouché et demeure donc brut de débitage avec quelques micro esquilles d'utilisation, est légèrement biconvexe donc fonctionnellement différente de celle du tranchant des racloirs qui est nettement piano-convexe (Fig. 2, génération 2 et fig. 4). - Des produits plus rares mais variés ne possèdent pas les caractères techniques des produits précédents parce qu'ils sont plus minces, à face inférieure plane ou même presque concave à bulbes parfois multiples. Leur section n'est pas triangulaire de manière aussi caricaturale que les précédents. Ces produits peuvent être plus allongés que les autres catégories. Ils sont produits au cours du débitage soit à partir des blocs soit de nucleus. Ils supportent des outils variés mais rares. - Des produits de ravivage des racloirs à retouche écailleuse scalanforme sont restés bruts ou supportent à leur tour d'autres racloirs simples convexes. 1.2.2. - Les techniques attestées sont le percuteur dur pour le débitage et le percuteur tendre pour la retouche. Le débitage se fait par une percussion violente, courte, selon une direction très pénétrante et non pas tangen- tielle comme dans d'autres débitages d'éclats. Elle est appliquée le plus souvent sur des plans de frappe tantôt larges et lisses bien dégagés, et dans ce cas elle emporte une large partie de ces derniers, tantôt plus étroits, peu aménagés. Dans certains cas, c'est une percussion lancée sur un appui solide qui détermine une fracture plane avec esquillement des deux faces ou au moins de la face inférieure de l'enlèvement. Le négatif est très spécifique , plan ou légèrement convexe, étoile voire fissuré, fracturé avec un contre-bulbe multiple. Ce débitage sur nucleus calé sur enclume, avec traces de choc et enlèvement d'esquilles sur le bord opposé au point de percussion, est assez net. Dans ce cas, les stigmates correspondent à la technique de débitage qualifiée de «bipolaire sur enclume». Cette technique est employée en cas d'obstacle majeur rencontré lors de la percussion directe lancée habituelle. Il est utilisé pour réaliser un enlèvement spécifique souhaité, entamer un bloc, surmonter une impossibilité pour la technique courante. Ce peut être le cas pour un plan de frappe impropre à une percussion efficace à l'angle de percussion trop ouvert (généralement voisin de 90° ou légèrement supérieur)

ou pour une insuffisance d'inclinaison distale de la surface de débitage.

1.2.3. - Chaîne opératoire de production des supports.

La chaîne opératoire de débitage d'éclats, bien qu'élémentaire dans son principe de récurrence, n'en est pas moins assez complexe du fait de la répétitivité de ses séquences. Sa structure est séquentielle en réseau non linéaire (Fig. 2). Sa finalité est la production d'une majorité des produits très standardisés mais peu diversifiés (2 ou 3 types), de section triangulaire, avec un dos assez épais au niveau du talon, qui sont utilisés transversalement la plupart du temps et supportent un racloir ou un denticulé sur le bord opposé au dos (outillage à son tour peu diversifié). Ces produits sont obtenus par une seule technique employée selon au moins deux procédés identifiés plus haut et selon le schéma opératoire suivant : - Phase 1 . Les blocs sont débités de manière conjecturale pour obtenir une première série (50 % environ) de grands enlèvements assez épais au bulbe proéminent et de produits à dos naturels larges et courts. Ces enlèvements assez vastes sont judicieusement orientés sur le bloc. Celui-ci peut être abandonné sans poursuite de son exploitation.

Une partie de ces éclats primaires ou enlèvements I supportera l'outillage le plus volumineux, des racloirs simples convexes pour l'essentiel à retouche Quina typique (Fig. 2, génération 1 et fig. 3 n°1). - Phase 2A. L'autre partie est l'objet d'un débitage sur sa face inférieure parfois même après réalisation et utilisation des gros racloirs Quina qui terminent leur vie fonctionnelle de cette façon. Des éclats Kombewa typiques sont d'abord obtenus puis des éclats aux caractères récurrents élémentaires. Jamais plus de cinq ou six enlèvements sont tirés d'un gros éclat primaire, le plus fréquemment deux ou trois. Ces enlèvements II supporteront 45 % de l'outillage. Une partie reste brute de retouche mais porte des traces d'utilisation, notamment les éclats Kombewa typiques. (Fig. 5) - Phase 2B. Enfin, une troisième génération de produits (enlèvements III), peu importante en nombre (5 % maximum), est obtenue de ces enlèvements secondaires qui ont toujours les mêmes caractères morpho-techniques. Ils sont difficiles à reconnaître car ce sont surtout les nucleus qui portent ces témoins négatifs mais ce procédé peut être théoriquement poursuivi encore au-delà jusqu'à épuisement de la matière (phase 2C éventuellement) (Fig. 2, génération 3). - Phase 3. Enfin, des éclats de réaménagement des pre-

106

Fig. 4 : Les Tares - Sourzac, Dordogne

1, 2 Surfaces de débitage de nucleus sur éclats. Seule la face inférieure des éclats est exploitée par une méthode de type Kombewa pouvant être suivie d'un débitage centripète. 2 Nucleus d'aspect discoïde élémentaire. (Dessin J.-M. Geneste). Fig. 4 : Les Tares - Sourzac, Dordogne

1, 2 Débitage surfaces of cores on flakes. Only the inferior surface of the flake is exploited by the Kombewa- type method, which can then be followed by centripetal flaking. 2 Elementary discoid core, (drawing by J.-M. Geneste).

miers gros outils sont produits et même retouchés en racloirs. Ce sont précisément des éclats présentant les mêmes caractères que ceux précédemment sélectionnés sur les enlèvements I, II et III qui sont à nouveau recherchés (Fig. 3 n°2 à 4).

La structure séquentielle ramifiée et en réseau de cette chaîne opératoire, dont chaque séquence est peu développée, est caractérisée par l'absence de produits prédéterminants des faces de débitage. Elle est répétitive au cours de la chaîne. La notion de récurrence, si elle existe, est rudimentaire et pas au sens d'une production récurrente sur une surface de débitage. Il n'existe aucun entretien du volume du nucleus, aucune réexploitation ni entretien des surfaces de débitage mais seulement poursuite d'un débitage sur des produits-nucléus toujours morphologiquement identiques mais de taille de plus en plus réduite jusqu'à épuisement. L'absence de récurrence au sens où elle est utilisée dans la définition du débitage Levallois (Boëda 1986), s'explique ici par la volonté de produire des enlèvements qui sont eux-mêmes des nucleus sur leur face inférieure. La convexité naturelle des faces inférieures étant alors prédéterminée par la technique de débitage (percuteur dur) et le mode d'application de la percussion qui est pénétrante et non tangentielle et qui, par conséquent, détermine des enlèvements rebroussés plus larges que longs. Ce procédé se répète aussi longtemps que possible.

Cette chaîne opératoire de débitage qui produit un type d'éclat déterminé à partir d'un bloc de forme choisie et à partir des surfaces convexes des nucleus sur éclat exploitées à partir de plans de frappe rudimentaires et localisés peut parfois reproduire les conditions d'un débitage récurrent dans le meilleur des cas. L'orientation des séries d'éclats est généralement unidirectionnelle unipolaire, à plan de frappe lisse unique. Toute la prédétermination réside ici dans les caractères morpho-techniques des enlèvements I du départ et ensuite dans la prédétermination des plans de frappe des enlèvements II sur les faces inférieures des enlèvements I. En ce sens, les enlèvements de type I et les suivants sont bien prédéterminés mais pas au sens habituel du débitage Levallois par des enlèvements les ayant précédés sur la même surface de débitage. Certains nucleus parmi les plus largement exploités, sur une seule face, présentent l'aspect de nucleus discoïdes faiblement récurrents (Fig. 4 n°1 et 2). 1.2.4. - L'outillage est associé à ces divers produits dans une proportion relative à leur abondance. Cependant, il est aussi présent sur des nucleus en fin d'exploitation, sur des produits fracturés et mal définis technologiquement et sur des éclats de reprise d'outils aux bords épais et abrupts parfois scalariformes. Cette dernière catégorie de supports est associée à de rares racloirs divers mais surtout à des encoches et des denti- culés. Une partie de l'outillage est constituée d'enlèvements aux tranchants bruts de débitage qui sont préfé-

107

rentiellement des produits de type Kombewa aux tranchants à section légèrement biconvexe (Fig. 5). 1.3 - Relations technologiques avec le débitage du Charentien de type Quina.

En se référant aux précédentes études relatives au débitage de type Quina (Meignen 1988, Turq 1989, Lenoir et Turq, cet article), il apparaît que la nature des produits- supports est bien ici identique à celle des séries Quina. Le caractère épais et de section triangulaire des supports a été retenu comme caractéristique pour les différents auteurs. Ce type de débitage que l'on peut qualifier de conjectural qui se fait en recherchant les meilleures opportunités d'enlèvements et qui n'est donc que très faiblement prédéterminé est, semble-t-il, celui qui paraît habituellement identifié dans le Quina. L'utilisation systématique de nucleus sur éclat et surtout de leurs faces inférieures avec production selon une méthode Kombewa est ici originale. L'abondance de ces produits aux Tares n'est pas comparable à celle décrite ailleurs. De même, le caractère extrêmement ramifié et répétitif d'une même séquence opératoire au cours de la chaîne opératoire, par réemploi successif d'enlèvements I et II comme nucleus, n'a pas été décrit de manière aussi

poussée dans le Charentien wûrmien (Turq 1989, Lenoir et Turq cet article).

Enfin, l'existence d'un débitage récurrent de type discoïde (Turq 1989), et surtout celle de produits Levallois (Lenoir et Turq, cet article) dans des ensembles Quina comme au Roc de Marsal et à Combe-Grenal nous parait poser de sérieux problèmes de coexistence technologique qu'il faudra expliciter. Ces derniers sont susceptibles d'être caractéristiques du seul Quina wùr- mien. 1.4 - Parenté technologique avec les autres assemblages du paléolithique moyen antérieurs au dernier interglaciaire 1.4.1. - Les Tares

Le débitage des Tares est remarquablement systématisé et structuré bien que la récurrence du débitage sur une même surface soit occasionnelle. A sa place, un autre principe est fondé sur la reproduction d'une surface nouvelle de débitage à partir des convexités naturelles de faces inférieures d'éclats initiaux. La productivité peut sembler moindre mais cette méthode permet d'obtenir

Fig. 5 : Les Tares, Sourzac, Dordogne, Fouilles J.-P. Texier. 1

-4 Produits de débitage utilisés sans retouche et obtenus aux différentes étapes d'une méthode Kombewa. (Dessin J.-M. Geneste).

Fig. 5 : Les Tares, Sourzac, Dordogne, Fouilles J.-P. Texier. 1-4 Débitage products used without retouch and obtained at different stages of a Kombewa method (Drawing by J.-M. Geneste).

108

Fig. 6 : La Micoque, Les Eyzies, Dordogne, Fouilles A. Debenath etJ.-Ph. Rigaud - Couche 3 ; niveau E base. 1-5 Outillage retouché sur éclat. (Dessin J.-M. Geneste).

Fig. 6 : La Micoque, Les Eyzies, Dordogne, Fouilles A. Debenath etJ.-Ph. Rigaud - Couche 3 ; niveau E base. 1-5. Retouched tools on flake blanks, (drawing by J.-M. Geneste).

rapidement, par un substitut efficace, des convexités régulières et nombreuses.

Les nucleus sont donc nombreux, ce qui compense leur faible productivité. Les convexités des faces inférieures d'éclats autorisent la production de tranchants à section biconvexe idéale. On peut se demander si le choix fait ici n'est pas fonctionnellement prédéterminé. Si un tranchant brut de débitage, destiné à couper des tissus carnés mous, par exemple, était souhaité, l'adaptation du procédé est remarquable. D'ailleurs, la remise en forme des surfaces de débitage n'est pas nécessaire ici puisque les enlèvements souhaités doivent être courts. La disposition unidirectionnelle, et plus rarement multidirectionnelle, des séries d'enlèvements sur une surface de débitage paraît donc, elle aussi, logique de ce point de vue.

Parmi les autres particularités que nous sommes à même de souligner, citons la rareté des accidents de débitage de type Siret, la faible importance de la retouche qui, dans le Quina, transforme intensément le support et surtout, un recours plus systématique, comme s'il était accentué ici, au «recyclage» de divers produits

en nucleus sur éclats, une maintenance particulièrement intense des vastes racloirs Quina par des réfections volumineuses du front de retouche Quina au percuteur dur qui sont utilisées à leur tour dans le système. Et, enfin, l'utilisation originale d'une percussion dure sur enclume ou calage ferme du nucleus. 1.4.2.- La Micoque

Au sein des industries Quina, l'équilibre typologique tend à individualiser comme un groupe à part les industries de la couche 3 de La Micoque et celle des Tares. Cette observation, faite dès 1979 par Rigaud et Texier, peut être étayée ici par l'apport des nouvelles fouilles de La Micoque, reprises en 1986, par une équipe pluridisciplinaire à l'initiative de A. Debenath et J.-Ph. Rigaud. Cette remarque fait suite aux observations de D. Peyrony et de M. Bourgon qui avait auparavant classé cet ensemble ainsi que la couche 4 du même gisement dans un Proto- Moustérien à affinités charentiennes, tout en le séparant de la couche 2 prise comme modèle du Charentien (Bourgon 1957, Bordes 1984). F. Bordes devait préciser que l'on pouvait y voir «un Moustérien primitif ayant quelques rapports avec le type Quina» (Bordes 1984). En se référant seulement à l'industrie du niveau terreux

109

gris-verdâtre de la couche 3 (couche E d'après Laville 1975), le débitage peut y être, comme aux Tares, subdivisé en deux stades. Le premier permet la production d'enlèvements I, les plus nombreux, corticaux, non récurrents, le second produisant des enlèvements II, éventuellement récurrents, parfois d'allure Kombewa. Ils sont toujours épais et portent des outils à retouche très écailleuse nettement scalariforme et parfois surélevée (Fig. 6). On peut reconnaître à cette période nssienne, sans doute voisine sinon antérieure à 300 000 B.P., un stade évolutif du débitage d'éclats où se met en place la notion de récurrence sur une même surface de débitage avec entretien de celle-ci par des procédés techniques variés et une gamme de produits prédéterminants susceptibles de conduire au débitage discoïde et au débitage Levallois. Le débitage y est en partie du même type que celui décrit au Tares. L'équilibre typologique de l'outillage est celui d'un Moustérien Quina avec seulement 43 % de racloirs. Dans cet ensemble lithique de la couche 3 de La Micoque, une partie des nucleus abandonnés à différents états de leur exploitation nous informent particulièrement bien sur les aptitudes technologiques de leurs réalisateurs. Ils montrent un stade d'initialisation des nucleus avec des enlèvements non récurrents, unidirectionnels, unipolaires et profonds (rebroussés), peu nombreux et parallèles (1, 2 ou 3) à partir d'un plan de frappe lisse, unique et naturel la plupart du temps (Geneste in Delpech étal. 1995). Ensuite, une série d'enlèvements prédéterminants peuvent très occasionnellement réaménager cette surface pour une série récurrente élémentaire et mal maîtrisée (produits fréquemment accidentés). Une partie de la production se fait à partir de gros enlèvements primaires par exploitation unidirectionnelle et unipolaire de leur face inférieure pouvant à son tour être conduite jusqu'à une récurrence pluridirectionnelle. Ce schéma opératoire complet inclut donc potentiellement celui des Tares. Ce dernier n'est donc, à notre avis, que le reflet partiel des potentialités technologiques du groupe qui l'a utilisé aux Tares dans un cadre fonctionnel très contraignant ou peu diversifié alors qu'à La Micoque celui-ci était beaucoup plus polymorphe. Un certain nombre d'indices évoqués plus haut semble en effet permettre de considérer que, aux Tares, les capacités conceptuelles mises en jeu relèvent d'un registre plus étendu que celui attesté par la seule production locale. Comme c'est bien souvent le cas en technologie, l'évaluation du niveau de compétence technique d'un groupe humain ne peut être déterminé que dans son cadre environnemental et fonctionnel et en prenant en considération des données relatives à tous les domaines des activités techniques.

D'autres industries, comme celle de High Lodge dans le sud de l'Angleterre (Breuil 1932, Wymer 1968, Bordes 1984, Roe 1981), de Baume-Bonne (couche D) en Provence (de Lumley 1969), de Fontéchevade (G. Henri- Martin 1957) de la Caune de l'Arago, Pyrénées- Orientales (de Lumley 1971), de Cova Negra, Valence

(Espagne) (Villaverde-Bonilla 1984), de Venosa Terranera, niveau inférieur, de Valle Guimentina (Italie) (Radmilli 1965) et de Kiik Koba, Crimée (U.R.S.S.) (Klein 1965) semblent posséder des affinités technologiques dans leur débitage, souvent décrit comme clactonien, bien que puissent leur être associés d'autres types de chaînes opératoires soit de débitage discoïdes soit bifa- ciales par exemple, et des outils particuliers. A ce titre, leur place dans la genèse antewûrmienne du débitage des industries sur éclats de la famille charentienne ne peut être exclue (de Lumley 1969 : 258, Rigaud et Texier 1981 : 117, Roe 1981 : 238), mais en l'attente de définition technologique appropriée, ne peut être considérée que comme une hypothèse de recherche. 1.5 - Perspectives diachroniques

L'industrie lithique des Tares bien que très spécifique et très élaborée présente un type de schéma opératoire qui porte déjà tous les éléments qui sont identifiables dans le Charentien Quina wùrmien. Il est peut-être fonction- nellement adapté à la spécificité du site lui-même. Malheureusement, le matériel archéologique autre que lithique est mal conservé et ne permettra pas d'étayer des hypothèses concernant l'exploitation du milieu animal. Cet ensemble lithique est à rapprocher de celui de la couche 3 de La Micoque qui présente lui aussi, bien que plus ancien, un système de débitage (Delpech et al. 1995) où se retrouvent les mêmes tendances mais plus riches de potentialités évolutives. A La Micoque, ce type d'industrie est interstratifié dans un ensemble d'acheu- léen «méridional» à débitage d'éclats et à production bifaciale, ce qui le place diachroniquement dans une variabilité buissonnante déjà évidente au milieu du Riss.

Bien que les relations des systèmes de débitage d'éclats du Paléolithique inférieur et moyen soient à analyser technologiquement dans le détail afin de préciser leurs relations synchroniques, le regroupement des systèmes techniques de production lithique des Tares et de La Micoque, couche 3, dans la même lignée évolutive que ceux du Charentien de type Quina s'impose ici. D'autres sites du Sud de la France évoqués plus haut présentent aussi les mêmes affinités techniques.

Cette lignée évolutive regroupe de manière abstraite des systèmes techniques analogues qui au cours d'une période de près de 300.000 ans ont pu émerger de manière aléatoire lorsque les conditions favorables à leur apparition se sont concrétisées en divers points géographiques de l'Europe Occidentale. Cette récurrence dans l'apparition n'implique nullement un facteur traditionnel et culturel dans la continuité de cette lignée même si chacun de ces systèmes était bien la conséquence d'une tradition technique puisque l'homme n'invente rien à partir de rien. Il est nécessaire de distinguer l'apparition récurrente tout au long d'épaisses tranches de temps de phénomènes plus strictement liés au rôle de

110

traditions techniques mais dans des contextes spatiotemporels plus cohérents et minces qui n'existent pas aux périodes considérées. Ainsi, la fréquence de systèmes techniques apparentés au Moustérien de type Quina, au cours de la période wùrmienne aux alentours de 70.000-50.000 BP, pourrait être interprétée comme la généralisation dans le sud de la France d'un courant de traditions techniques lié à des facteurs démographiques, sociaux et culturels. 2 - SPÉCIFICITÉ DU CHARENTIEN DE TYPE QUINA DANS LE SUD OUEST (M. L, A. T., L. M.) Distingué par F. Bordes et M. Bourgon (Bordes 1953, Bourgon 1957), le Moustérien de faciès charentais ou Charentien, dénommé ainsi en raison de son abondance en Charente, a été défini à partir de séries anciennes provenant de gisements péngourdins : La Ferrassie, l'abri des Merveilles. Par la suite, l'étude des industries de l'abri Chadoume, puis les données des fouilles effectuées par F. Bordes à Combe-Grenal (Bordes 1972, 1984), J. Lafille au Roc de Marsal (Bordes et Lafille 1962, Turq 1979), D. de Sonneville-Bordes à Caminade (Sonneville-Bordes 1969) et H. Delporte à La Ferrassie (Tuffreau 1 984) ont permis d'en préciser les caractéristiques. L'étude de 16 ensembles lithiques de Moustérien Quina (7 au Roc de Marsal et 9 à Combe-Grenal) et 5 de Moustérien de type Ferrassie (tous provenant de Combe-Grenal), a permis de préciser les caractéristiques, les variabilités, les relations et les limites de ces deux groupes moustériens. 2.1 - Le gisement de Combe-Grenal (couche 22), Domme, Dordogne Le gisement, situé à l'est de Domme, occupe un abri sous roche qui s'ouvre dans le petit vallon de Combe- Grenal, voie de passage entre la vallée de la Dordogne et le plateau de Bord. Lors de ses fouilles F. Bordes avait pour but initial d'établir une stratigraphie du remplissage et de récolter un mobilier lithique représentatif pour chacun des niveaux. L'opération a donc consisté d'abord à une rectification des coupes suivie par une fouille limitée. L'échantillon ainsi recueilli est très variable d'une couche à l'autre tant au point de vue de la surface fouillée que de celui du nombre de pièces recueillies : de 1 à 2 m2 à plus d'une dizaine, de moins de 100 pièces à plusieurs milliers. Le gisement a fait l'objet de nombreuses études pluridisciplinaires. Plusieurs travaux (Laville et al. 1983, 1986, Guadelli et Laville 1990) ont permis de replacer cette séquence dans la chronologie isotopique et d'établir des corrélations avec les grandes séquences polliniques. Les couches 64 à 56 renfermant de l'Acheuléen correspondent au stade isotopique 6. Le reste de la séquence renfermant du Moustérien est attribué pour les couches 55 à 53 au stade isotopique 5d, les couches 53 à 43 au stade 5c, la couche 42 au stade 5b, les couches 41 à 36

au stade 5a, les couches 35 à 22 au stade isotopique 4 et les couches 21 à 1 au stade isotopique 3. 2.1.1 - Les matières premières exploitées

Pour le Moustérien de type Quina, nous prendrons comme exemple la couche 22. Elle a livré 5518 objets parmi lesquels 948 outils retouchés. Les matières premières lithiques utilisées sont d'origine locale. Ce sont :

- Les silex du Sénonien blond et gris (47%) qui se trouvent en abondance dans un rayon inférieur à 1 ou 2 km dans plusieurs types de formations : falaises calcaires, éboulis de pente, alluvions de la Dordogne, altérites qui couronnent les reliefs. Ils se présentent sous la forme de rognons ou de galets ; - Les silex lacustres tertiaires (44%) se rencontrent en abondance à un kilomètre au sud-sud-est en périphérie mais aussi sur tout le plateau de Bord. Il s'agit de plaquettes et de congélifracts issus de la dalle de calcaire oligocène meuliérisé ; - Des galets de quartz (1%), de silex jurassiques (3%), tertiaires de la bordure du Massif central ou divers (2%) provenant des alluvions.

A cela il convient de rajouter quelques silex allochtones: - Les silex en plaquette du Portlandien final, 9 km vers le sud-ouest (0,7%) ; - Le silex du Fumélois (0,3%) ; - Le silex du Bergeracois (3%). 2.1.2 - Les pièces-supports

Les types de supports recherchés sont des éclats de morphologie particulière : ils sont courts, épais, l'épaisseur maximum étant généralement opposée au bord tranchant le plus long, ce qui leur donne une section de forme triangulaire (proche du triangle rectangle) (Turq 1989). Ils représentent 62 % des éclats. Ce ont par ordre de fréquence : les éclats à dos naturel 21 % (Fig. 7 n° 10), les éclats à talon épais 16 % (Fig. 7, n° 3 et 4), les éclats à dos brut de débitage 1 0 %, les éclats à dos naturel enveloppant 8 % (Fig. 7 n° 8 et 9), les éclats à talon dactonien (6 %) auxquels il convient de rajouter près de 1 % d'éclats en tranche de saucisson chiffre minimum en raison de la difficulté de reconnaître ces supports lorsqu'ils ont été transformés en outils. Outre ces types de supports spécifiques, il convient de remarquer le nombre important d'éclats corticaux (cortex supérieur à 50 %) qui représente 9 % (Fig. 7 n° 5). Les éclats Levallois comme les éclats plats à préparation centripètes sont rares, respectivement 1 ,5 % et 3 %. Les quelques éclats morphologiquement Levallois ne sont pas en nombre suffisant pour attester la présence d'une chaîne opératoire Levallois. Les bulbes de percussion sont très marqués, parfois multiples, le nombre de fracture Siret (un peu plus de

111

Fig. 7 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Moustérien de type Quina (n° 2 à 10 couche 22, n° 1 couche 23) .

1, 2 Éclat de retouche de racloir Quina. 3, 4 Racloir transversal de type Quina sur éclat à talon épais. 5 Racloir transversal Quina sur éclat cortical. 6 Racloir déjeté sur éclat à talon épais. 7 Éclat Kombewa à talon lisse épais. 8, 9 Racloir transversal très réaffûté, sur éclat à dos cortical enveloppant. 10 Denticulé sur éclat à dos cortical. (Dessin M. Lenoir).

Fig. 7 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Quina Mousterian (2 to 10 level 22, 1 level 23). 1,2 Retouch flake of a Quina scraper. 3, 4 Transverse Quina scraper on a flake with a thick butt. 5 Transverse Quina scraper on a cortical flake. 6 Déjeté scraper on a flake with a thick butt. 7 Kombewa flake with a thick, plain butt. 8, 9 Heavily resharpened transverse scraper on a cortically backed flake. 10 Denticulate on a cortically backed flake. (Drawing by M. Lenoir).

2%), la présence sur les talons de cônes incipients, attestent de l'utilisation du percuteur dur.

Les plans de frappe sont peu facettés par retouche (IF = 30,9 et IFs = 21). Les talons sont lisses mais souvent inclinés, c'est à dire avec un angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon supérieur à 110°. 2.1.3- Les nucleus

Les nucleus sont au nombre de 169. Ils sont de petite taille, abandonnés lorsqu'ils n'étaient plus en mesure de fournir des éclats assez grands pour être transformés en outils (autour de 5 à 6 cm). Environ 42 % d'entre eux sont, au moment de leur abandon, informes ou fragmentés en raison de diaclases souvent présentes notamment dans le silex lacustre, les accidents de taille et leur fracturation volontaire. En effet sur de nombreuses pièces on observe plusieurs cônes incipients soit au centre des nucleus soit à proximité de la fracture. Notons que 2 % des outils ont été fabriqués sur ce type de support.

Les autres permettent une approche plus approfondie. L'une de leurs caractéristiques est la présence assez fréquente de larges plages corticales. Ils peuvent se répartir en 4 catégories : - les plus simples (10 %) sont des nucleus à un plan de frappe le plus souvent dégagé par un ou deux enlèvements ou qui utilise un plan de fracture (clivage naturel

de la roche) voire un pan cortical. A partir de celui-ci ont été détachés 3 à 4 éclats généralement courts et épais, le plus souvent parallèles parfois convergents ou totalement ou en partie superposés qui dans certains cas rebroussent ; - les plus fréquents sont les nucleus à enlèvements mul- tidirectionnels (60 %). Ils n'ont pas de morphologie précise et sont le plus souvent informes, globuleux, inclassables. Par contre le débitage est organisé. Il consiste en un changement fréquent de plan de frappe, avec de plans successifs la plupart du temps grossièrement perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Ainsi, après la première séquence de production (ici souvent à partir d'un plan de frappe naturel) un nouveau plan de frappe est utilisé pour l'exploitation d'une nouvelle surface ; il peut également s'agir d'un pan naturel ou de l'empreinte des derniers éclats enlevés. Le débitage a été conduit selon ce modèle, de façon opportuniste jusqu'à l'abandon du nucleus. Lorsque les plans de frappe périphériques ne sont plus exploitables, le nucleus est fréquemment fracturé ce qui crée un nouveau plan de frappe et permet parfois la poursuite du débitage - les nucleus sur éclats sont nombreux (27 %). Le débitage s'organise autour de la surface de détachement de l'éclat selon qu'elle serve de plan de frappe comme la production d'éclats à talon de type clactonien, ou qu'elle soit utilisée comme surface de débitage préférentielle avec production de quelques éclats Kombewa puis débi-

112

Fig. 8 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Moustérien de type Quina (couche 22). 1, 2 Nucleus à enlèvements multidirectionels. 2, 3 Nucleus sur éclat. 4 Nucleus à surface préférentielle de débitage (Les gros points correspondent à la surface inférieure de l'éclat transformé en nucleus.).

Fig. 8 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Quina Mousterian (level 22). 1, 2 Core with multidirectional removals. 2, 3 Cores on flakes. 4 Core with a preferential flaking surface (the points correspond to the inferior surface of the flake transformed into a core).

tage tendant parfois au centripète (Fig. 8 n° 3). Si l'éclat initial est très épais on peut observer une tendance conduisant à des nucleus de type multidirectionnel (Fig. 8). De grands éclats corticaux et de grands éclats en tranche de saucisson ont pu être ainsi utilisés comme nucleus. - les nucleus à surface préférentielle de débitage (2 %), dont certains ont peut-être été faits sur éclats sont souvent à culot cortical. Ils ont permis la production de quelques enlèvements centripètes épais sans mise en place de plan de frappe sur toute leur périphérie.

S'y ajoutent quelques nucleus (2 %) qui sont d'anciens outils recyclés.

L'utilisation d'un percuteur dur et la volonté d'obtenir des talons épais, laisse des négatifs très concaves et il est donc parfois nécessaire d'enlever quelques éclats de rattrapage de la surface de débitage épais, laminaires ou pointus et de section proche du triangle isocèle.

2.1.4 -L'outillage.

Le pourcentage d'outils est très élevé (près de 35 %).

Les supports spécifiques montrent des taux de transformation nettement supérieurs, 61 % pour les éclats à talon clactonien, 57 % pour les éclats à dos naturel enveloppant, 52 % pour les éclats à dos naturel, 50 % pour les éclats en tranche de saucisson et 40 % pour les éclats corticaux et les éclats à dos brut de débitage. Les supports laissés bruts ont des dimensions nettement inférieures à celle des outils. Au sein de l'outillage, les racloirs largement dominants (IR = 56,9 % et IRess = 66,8 %) et souvent à retouche Quina (IQ = 20 %) sont essentiellement représentés par les formes convexes, avec surtout des racloirs latéraux puis des transversaux, alors que les limaces (0,2 %) (6) et les racloirs à retouche biface (0,5 %), pièces considérées comme caractéristiques de ce Moustérien sont rares. Les supports différent selon les types (Fig. 9). Ainsi les éclats à talon à dos ou talon clactonien ont été particulièrement utilisés pour la fabrication des racloirs transversaux (31 %) tandis que les éclats à dos cortical enveloppant (6 %) ou non (27,5 %) et à dos brut de débitage (1 3 %) ont été préférés pour les racloirs latéraux. Les éclats corticaux sont fréquents parmi les racloirs latéraux, doubles (14 %) et convergents (23,5 %). Pour ces deux dernières catégories il convient de préciser que l'intensité

(6) Pourcentage calculé sur la totalité des outils.

113

de la retouche rend souvent difficile l'identification du support. Les encoches et denticulés, le plus souvent obtenus par des encoches clactoniennes (Ici = 35 %), ont été fréquemment réalisés comme dans la plupart des Moustériens, sur les nucleus et les déchets de taille (éclats de retouche, fragments) (32 %). Les réaffûtages sont assez fréquents et attestés par la présence d'éclats caractéristiques (Fig. 7, n° 1, 2) (Lenoir 1986, Meignen 1988) et de racloirs à encoches (Turq 1988). Ils montrent la transformation possible d'un racloir en un denticulé. En revanche l'étude des types de supports en fonction des types de racloirs ne permet que rarement d'envisager le passage d'un type à un autre. L'utilisation fréquente de deux méthodes de transformation, la retouche scalariforme et l'encoche clactonienne qui modifie profondément le support, donne une idée d'une industrie où le recyclage des outils, des sous-produits du débitage et de certains accidents de taille sont fréquents. 1 pourcentage calculé sur la totalité des outils.

Ainsi en témoigne le taux de transformation des cassons (24 %) celui des supports non identifiables (6 %) des accidents Siret (20 %) et de quelques éclats de réaffûtage de racloir (3 %) (Fig. 7 n° 1 et 2) et des nucleus (10 %) souvent après leur fracturation accidentelle ou

taire. A cela il convient d'ajouter le pourcentage relativement élevé des outils composites. Ces caractéristiques jointes au bord bien arqué de certains racloirs passant progressivement au grattoir, donnent un style particulier à cette industrie.

2.1.5 - La chaîne opératoire (Fig. 9)

Les matières premières lithiques ont été récoltées dans l'environnement immédiat du site. Les blocs n'ont pas été décortiqués avant d'être introduits sur le site. Le débitage a d'abord mis en oeuvre le détachement d'une courte série d'éclats à plages corticales plus ou moins importantes, ou d'éclats à dos naturel de types variés à partir d'une zone corticale, d'un pan naturel ou d'un plan de frappe sommairement préparé par un ou deux enlèvements. La phase de production a commencé sans décorticage. Sur le bloc initial elle s'est poursuivie toujours selon le même rythme, par la succession de brèves séries de 3 à 5 éclats (séries élémentaires), courts épais à section triangulaire détachés à partir d'un plan de frappe unique avec entre chacune d'elles, changement de plan de frappe utilisant parfois les négatifs des derniers enlèvements. Le plus souvent les plans de frappe sont grossièrement perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Dans ce cas il n'existe pas de surface préférentielle de débitage. Font exception à cette règle les rares nucleus à enlèvements centripètes et les nucleus sur éclat dont la surface inférieure du support initial a été utilisée comme surface de débitage. Par le biais des

Fig. 9 : Chaîne opératoire de débitage et de production des outils dans le Moustérien de type Quina. Fig. 9 : Reduction sequence (chaîne opératoire) of débitage and tool production in the Quina Mousterian.

debitage sur éclat clats initiaux grands cl épais eclats corticaux eclats en tranches de saucisson" eclats a dos naturel

114

nucleus sur éclats nous avons abordé l'une des caractéristiques du Moustérien de type Quina : le recyclage, ou buissonnement des modes de production et de transformation. A partir du débitage d'un bloc conduit de manière opportuniste selon une méthode simple, s'organise la succession de courtes séries élémentaires : - Production de nouveaux supports à partir d'éclats que nous appellerons initiaux. Selon l'utilisation faite de leur face inférieure, ont été obtenus soit des éclats Kombewa (utilisation comme surface préférentielle de débitage) soit des éclats à talon clactonien (utilisation comme plan de frappe). Si l'éclat initial est très grand et épais il peut permettre alors un débitage identique à celui effectué sur le bloc dont il est lui-même issu. - Transformation en outils d'une partie des nucleus, des accidents de taille, des déchets de taille et de réaffûtage des racloirs. Les outils retouchés sont recyclés et peuvent changer de type - racloir passant au denticulé - avant d'être abandonnés. Les observations concernant la couche 22 de Combe- Grenal s'appliquent aux autres couches de Moustérien de type Quina de ce site ainsi qu'à celles du gisement du Roc de Marsal. Dans ces deux séquences on observe de bas en haut une diminution du pourcentage de racloirs parallèlement à une augmentation du pourcentage des encoches et denticulés surtout de type clactonien (Turq 1979). Ce dernier point, qui n'est pas sans rappeler une technique de réaffûtage des racloirs, pose le problème de l'interprétation de cette observation et de la diagnose concernant le Moustérien à denticulés de la couche 20 de Combe-Grenal (comprise entre deux niveaux de Quina). Bien que cet ensemble présente toutes les spécificités du débitage Quina, on ne peut totalement exclure l'hypothèse d'un mélange.

En Aquitaine, il existe quelques séries de Moustérien de type Quina de plein air, toutes issues de ramassages de surface. Mis à part Chinchon (Sireix et Bordes 1972), les autres, provenant du Lot-et-Garonne (Baillard, Métayer, Loubès-Bemac, Estelet-Bulit), possèdent des bifaces et des éclats Levallois. Elles ne peuvent être retenues car elles sont probablement mélangées avec du Moustérien de tradition Acheuléenne. En Périgord, le Moustérien de type Quina montre une grande homogénéité, en grande partie due à la spécificité de son débitage. 2.2 - Le gisement de Mari Mac, Charente

Le site de Marillac constitue le meilleur exemple de Charentien de type Quina fouillé et étudié relativement récemment dans la région des Charentes où, par ailleurs, ou bien les collections de fouilles sont anciennes et malheureusement souvent très partiellement publiées, ou bien les séries sont pauvres. J.-M. Le Tensorer (1979, 1981) avait mis en évidence dans cette région, sur des

bases typologiques, une variabilité par rapport aux sites voisins du Périgord (Combe-Grenal, en particulier). Il nous a paru intéressant, dans une série où tout le matériel a été conservé, de comparer les données concernant les schémas opératoires avec celles obtenues justement à Combe-Grenal. Le gisement de Marillac (Charentes) est constitué d'un large aven peu profond dans lequel s'ouvre un abri prolongé par une galerie. Il comprend une série d'occupations dont deux niveaux plus riches, les couches 9 et 10, ont pu être étudiés (Meignen et Vandermeersch, 1987 ; Meignen, 1988). L'occupation, cependant, n'est jamais très importante et le matériel lithique reste peu abondant. Deux points principaux seront abordés successivement dans ce gisement : les caractéristiques générales de la chaîne opératoire qui en font un Charentien de type Quina, puis un trait particulier de l'économie (la gestion) des matières premières nous permettra de décrire l'une des séquences opératoires particulièrement développée dans les Charentiens de type Quina, la séquence de ravivage. 2.2.1 - Pièces supports

Dans les 2 couches (9 et 10), tout à fait comparables, la chaîne opératoire est clairement orientée vers la production de supports, secondairement retouchés ou non, qui sont des éclats courts, épais à talons lisses et larges, inclinés. L'angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon est généralement supérieur à 110°. Ces supports comportent fréquemment un dos (cortical souvent, parfois brut de débitage) opposé au tranchant le plus long - ce qui leur donne la section triangulaire caractéristique décrite précédemment à Combe-Grenal. Les bulbes de percussion sont très prononcés, attestant, entre autre élément, l'utilisation du percuteur dur. La présence de cortex est remarquable, sous forme d'éclats à dos corticaux, à dos enveloppant, à talon-dos et aussi d'éclats corticaux d'entame ou largement corticaux qui sont obtenus principalement au début de l'exploitation des rognons. Dans tous les cas, les produits laminaires sont rares ; le débitage Levallois insignifiant. 2.2.2 - Nucleus

Les nucleus sont peu abondants, tous en silex local du Jurassique moyen (sauf un, très petit, exploité de façon exhaustive, en silex allochtone). Ils sont établis sur rognons souvent fracturés (nombreuses diaclases dans la matière première), plus rarement sur gros éclat cortical. Ils sont peu élaborés, ne comportent que la trace de quelques enlèvements et ne semblent pas montrer de mise en forme particulière. Ils conservent presque tous encore de larges zones corticales, ce qui indique bien que, dans ces cas là, la production de supports corticaux est possible tout au long de l'exploitation du bloc. Il ne semble pas y avoir de phase de mise en forme ou d'épannelage du bloc. L'une des morphologies fréquente est le «culot» de rognon, sur lequel une série d'enlèvements, unipolaires le plus souvent, parallèles ou

115

convergents, ont été aménagés ; ces enlèvements courts montrent des contre-bulbes profonds et sont parfois réfléchis. Les plans de frappe sont souvent naturels (corticaux ou plan de fracture de diaclase) ou sommairement aménagés par un large enlèvement. Dans le cas de quelques blocs d'exploitation multidirectionnelle, il est clair que les empreintes des éclats précédents ont été utilisées comme plan de frappe pour les enlèvements suivants. Une série de trois nucleus montre cependant une surface de débitage préférentielle de laquelle sont sortis quelques enlèvements de direction plus ou moins centripète, sans qu'il y ait un aménagement systématique des plans de frappe sur toute la périphérie (aménagements très localisés). Il semble donc que la chaîne de production de supports corresponde à un débitage plutôt conjectural, pour autant que l'on puisse en juger sur ces quelques nucleus, utilisant au maximum la présence de cortex pour produire les supports corticaux recherchés jusqu'à la fin de la séquence d'exploitation. Le trait le plus significatif semble être l'absence de mise en forme notable du bloc. La systématisation des éclats comme support de nucleus ne semble pas être de règle. 2.2.3 - Outillage retouché (Fig. 10) La proportion de supports transformés en outil est

vement forte (23 % en couche 9 ; 25,9 % en couche 10). Cet élément est beaucoup plus flagrant dans la série d'objets en silex importé (85,2 % en couche 10, par exemple, nous le verrons plus loin.). Les racloirs sont les outils les plus fréquents (IRess = 69,6 en couche 9 ; = 52,9 en couche 10), avec un développement remarquable de la retouche écailleuse scalariforme typique. (Indices Quina proches de 50). Les supports choisis pour aménager les racloirs comportent très souvent un dos, cortical ou brut de débitage. Ces outillages sont également marqués par un fort développement des racloirs transversaux, plus spécialement en couche 9 (35,2 % des racloirs) où ils atteignent le même taux que les racloirs simples convexes. Cet élément illustre parfaitement l'adéquation «production de supports courts/ larges- production d'outils transversaux», déjà signalée par F. Bordes (1972) et illustrée encore plus récemment par H. Dibble dans d'autres outillages que le Charentien. (Dibble, à paraître). Par contre, les pièces convergentes sont rares. Contrairement à ce qui a pu être mis en évidence dans d'autres sites de Charente, comme à La Quina par exemple, aucun outil de type «racloir à retouches bifaces-tranchoirs» n'a été découvert ici, pas plus que de limaces. Ces outils, considérés comme caractéristiques du Charentien Quina sont également

Fig. 10 : Gisement de Marillac, Charente, - couches 9 et 10, Charentien. 1 Racloir transversal à front abrupt. 2 Éclat de ravivage d'outil Quina recyclé en racloir. 3 Denticulé convergent. 4, Racloir double sur éclat épais. 5 et 6 Racloirs tranversaux surproduits corticaux.

Fig. 10 : Gisement de Marillac, Charente, - levels 9 and 10. 1 Transverse scraper with a steeply retouched edge. 2 Rejuvenation flake of a Quina tool recycled into a scraper. 3 Convergent denticulate. 4 Double scraper on flake. 5-6 Tranverse scrapers on cortical flakes and Quina retouch.

116

exceptionnels en Périgord, nous l'avons vu. Il paraît donc difficile de définir l'existence de «provinces culturelles» sur ce genre de critère, puisque sur quelques séries existants en Charente, les industries de Marillac constituent déjà une exception.

Les outillages aménagés par coches clactoniennes (becs, encoches et denticulés) sont présents en quantité non négligeable (IVess élargi = 24,5 en couche 9 ; = 27,9 en couche 10) et le point le plus intéressant est qu'ils sont fabriqués sur des débris ou des éclats épais diacla- sés, presque toujours sur le silex local, de mauvaise qualité. Un caractère opportuniste apparaît donc clairement dans la fabrication, sur place, de cette partie de l'outillage. 2.2.4 - Gestion des matières premières

De l'ensemble des données précédemment exposées, se dégagent déjà quelques particularités dans la gestion des matières premières. En effet deux grands groupes de matériaux ont été identifiés : l'un, strictement local, est un silex souvent d'assez mauvaise qualité, diaclasé, provenant des niveaux calcaires du Jurassique moyen, à proximité du gisement, ou éventuellement en position secondaire, à quelques kilomètres du site; le second aisément identifiable macroscopiquement, proviendrait des formations du Turonien-Coniacien-Santonien, signalées à une distance de 15-20 km, à vol d'oiseau, du gisement. D'autres silex sont présents mais en quantité infime. Les silex du groupe 1, local, sont les plus fréquents dans les deux couches, bien sûr, mais une bonne partie de l'outillage retouché est en silex allochtone. Nous avons signalé précédemment aussi que les racloirs sont souvent sur silex importé tandis que les encoches et denticulés sont presque toujours sur silex local. Si l'on examine plus en détail les phases technologiques et les types d'outils dans chacune des deux matières, une gestion différentielle apparaît clairement dans les deux couches : - en silex local, la totalité des phases technologiques est représentée : les produits de débitage, y compris les corticaux sont nombreux; les outillages retouchés bien représentés (20 % de l'ensemble en couche 9 ; 22,8 % en couche 10). Les nucleus, même s'ils ne sont pas très nombreux, sont pratiquement tous en silex local. Les outillages retouchés comprennent bien sûr des racloirs, ne montrant pas de réaffûtages importants, mais aussi de nombreux outils à encoches, comme signalé antérieurement ; - dans les séries en silex importé, la situation est différente : les produits de débitage sont rares et en général, de petites dimensions ; bon nombre d'entre eux, de morphologie très particulière (Lenoir 1986, Meignen 1988) ont pu être identifiés comme des éclats de ravivage d'outils à retouche Quina. D'autre part, les nucleus sont pratiquement inexistants; un seul, exploité de façon exhaustive, a été récolté en couche 9. Par contre, les outillages retouchés sont abondants, parfois même

ment (48,3 % en couche 9 ; 85,2 % en couche 10). L'ensemble de ces données tend à prouver donc l'importation de ce silex sous une forme technique déjà élaborée, probablement des supports retouchés. Ces outillages retouchés sont par ailleurs très largement dominés par les racloirs (couche 9 : 85,7 % des outils ; couche 10 : 87 %) parmi lesquels les transversaux sont encore exceptionnellement représentés (couche 9 : 58,3% des racloirs ; couche 10 : 35 %). Dans cette série, la retouche écailleuse scalariforme est de règle, encore plus fréquente que ce que nous avons énoncé pour l'outillage global. En effet, dans ce silex importé, la presque totalité des racloirs sont aménagés par retouches Quina ou 1/2 Quina. Un autre élément caractéristique de cette série en silex importé est la présence d'un phénomène de réaffûtage intense que nous avons pu identifier en particulier sur les racloirs transversaux dont la morphologie en est clairement le témoin (très larges, très courts, proportionnellement très épais; front du racloir abrupt, parfois même surplombant) mais aussi par la présence d'éclats de réaffûtage caractéristiques. Ces derniers sont eux-mêmes parfois transformés en racloirs, traduisant un recyclage des produits déjà souligné dans les industries du Périgord. La présence de racloirs fréquemment associés à une encoche clactonienne ainsi que la morphologie des déchets de réaffûtage (comparable à celle de la fabrication des coches clactoniennes décrite par Newcomer, 1970) nous avait conduit à envisager un cycle de retouches des grands racloirs d'abord par retouches écailleuses scalariformes établies sur la base de denticulés clactoniens, un affûtage de ce front de retouche au fur et à mesure de l'utilisation qui aboutit à lui donner finalement une inclinaison abrupte, d'où la nécessité alors de ces grands enlèvements sous forme de coches clactoniennes qui permettent d'obtenir à nouveau l'angle recherché (60-70°) (pour plus de détails, voir Meignen, 1988). Ces données soulignent donc l'existence d'un comportement différencié : - d'une part, l'introduction d'une matière première de qualité sous forme de supports retouchés, des racloirs probablement, provenant de sources relativement éloignées. Ce matériau fait l'objet d'un entretien particulier, les racloirs y sont largement réaffûtés, exploités jusqu'à la fin des possibilités ; même les déchets de cet affûtage sont recyclés.

- d'autre part, l'aménagement sur silex local, d'outils tels qu'encoches et denticulés souvent sur débris ou éclats diaclasés et de racloirs qui ne sont pas soumis ceux-là à une exploitation prolongée (pas de réaffûtage intense). Il est intéressant de noter cependant que les supports des deux séries présentent les mêmes caractères techniques : éclats courts et épais, souvent corticaux, à talons lisses, larges et inclinés ; les outils sont fréquemment associés à un dos. La différence essentielle est le plus large développement, dans la seconde série, de la retouche écailleuse scalariforme, qui semble donc être lié au fort degré de réaffûtage des racloirs. Cela ne signi-

117

fie pas que cette retouche est la conséquence directe de ce phénomène, mais plus simplement, que l'épaisseur croissante du support lors de ses affûtages successifs facilite le déploiement de ce type de retouches plus aisée à établir sur supports épais . Mais il ne faut pas oublier que d'autres types de retouches sont connus sur supports épais (cf. retouches épaisses des industries ris- siennes comme la Baume Bonne) et que la retouche Quina n'est pas si facile à obtenir systématiquement - elle suppose de réunir un ensemble de conditions (supports, gestes) qui ne peut être la conséquence du seul phénomène de ravivage

Ce comportement différencié entre deux matières premières différentes n'est pas un phénomène spécifique du Charentien de type Quina. Il a, en effet, été observé dans d'autres Moustériens, en particulier par J.-M. Geneste (1985) qui définit des outils «mobiles» souvent importés (racloirs mais aussi, selon les cas, bifaces, éclats Levallois) et des outils «non mobiles» tels les encoches et les denticulés. Par contre, le phénomène consistant en un entretien et un recyclage répétés des produits, le développement de cette dernière séquence de la chaîne opératoire, la maintenance des outillages retouchés, semble être un élément fréquent dans les Charentiens de type Quina (même s'ils n'en n'ont pas l'exclusivité). Il est intéressant de noter que les éléments qui nous aident à identifier le Charentien de type Quina, présents sur les supports fabriqués dans les deux matières premières, sont en quelque sorte exagérés dans la série importée (forte proportion de racloirs, développement des transversaux, prédominance de la retouche écailleuse scalariforme) - simple conséquence peut-être de la prolongation de vie des objets les plus fréquents par les moyens classiquement adoptés dans ce groupe. 2.2.5 - La chaîne opératoire