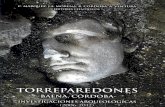

« Il Comizio del Foro e le istituzioni della repubblica romana »

Transcript of « Il Comizio del Foro e le istituzioni della repubblica romana »

&RPLWDWR�6FLHQWLÀFR

† Cesare Saletti, Maria Teresa Grassi,

Maria Paola Lavizzari Pedrazzini, Stefano Maggi,

Sara Santoro Bianchi, Daniela Scagliarini,

Gemma Sena Chiesa, Fabrizio Slavazzi

Direzione

Gemma Sena Chiesa

Edizione e distribuzione

Edizioni ALL’INSEGNA DEL GIGLIO s.a.s., via del Termine, 36; 50019 Sesto Fiorentino (FI)

tel. (055) 8450216; fax (055) 8453188; sito web www.insegnadelgiglio.it;

e-mail [email protected]

Flos Italiae

Documenti di archeologiadella Cisalpina Romana

13

la città com’era, com’è

e come la vorremmo

Atti dell’Osservatorio

Permanente sull’Antico:

a.a. 2012/2013, Pavia

Sezione di Scienze dell’Antichità

a cura di

Enrico Corti

responsabile del progetto

“Pavia-100Torri: Osservatorio Permanente sull’Antico”

Cesare Zizza

All’Insegna del Giglio

Università degli stUdi di Pavia

diPartimento di stUdi Umanistici

ISSN 1723-817XISBN 978-88-7814-613-6© 2014 All’Insegna del Giglio s.a.s.Stampato a Firenze nell’ottobre 2014

Le abbreviazioni delle riviste, virgolettate, seguono l’Année philologique e l’Archäologische Bibliographie. Per alcune collane e opere sono state adottate le abbreviazioni più comuni: CAD, The Assyrian Dictionary of The Oriental Institute of The University of Chicago, CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, ILLRP, Inscrip-tiones Latinae Liberae Rei Publicae, LTUR Lexicon Topographicum Urbis Romae, LIMC Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, WB, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache. I nomi degli autori antichi e i titoli delle loro opere sono stati abbreviati seguendo il Ch.T. Lewis, Ch. Short, A Latin Dictionary (Oxford 1962) per i testi latini e il H.G. Liddle, R. Scott, A Greek-English Lexicon (Oxford 1968) per i testi greci.

Questo volume è stato realizzato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici (sezione di Scienze dell’Antichità) dell’Università degli Studi di Pavia e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Il simbolo della collana è una rielaborazione grafica di Roberto Mella Pariani di un particolare (la Tellus) tratto da un disegno ottocentesco a matita della Patera d’argento di Aquileia, ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna.

La foto in copertina, di Fiorenzo Cantalupi, è tratta da P. tozzi, Le origini della leggenda di fondazione di Pavia, Pavia 2013, tav. 1.

IndIce

stefano maggi, cesare zizza, Osservatorio Permanente sull’Antico. Il progetto, le azioni, il laboratorio, la ricerca, la didattica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

enrico corti, Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Parte prima. La Città: com’era, com’è e come la vorremmo

carlo Berizzi, Forme della città contemporanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

caterina maria carla Bona, Junkspace Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

giovanni Bergamini, Babilonia: da metropoli a mito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

enrico corti, La città in uno sguardo: la polis eusynoptos in Aristotele . . . . . . . . . . .49

lUigi sPina, Monologo della città e discorsi del cittadino nella Grecia antica . . . . . . . . . . . 61

michel hUmm, Il Comizio del Foro e le istituzioni della repubblica romana . . . . . . . . . . .69

elvira migliario, Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Parte seconda. Dalla ricerca all’insegnamento: l’Università

claUdio faUstinelli, La crisi della città di Roma nella poesia latina arcaica: Lucilio e la condanna di Lupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

alessandro maranesi, Città dell’adventus e città della memoria in epoca costantiniana. . . . 97

elena gagliano, L’Herakles Altemps nel Foro Boario? Nota sull’identificazione dell’archetipo della statua colossale di Palazzo Altemps in Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

chiara mUssi, Archeologia in corsia: attività didattiche presso I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

martina di stefano, Il passato come futuro possibile. Generi letterari e discronia della città nel Crizia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

serena Brioschi, Fare storia lungo la strada: Erodoto, il passato e la lotta all’oblio . . . . . . .125

marco de Pietri, La piazza dov’è? Un’indagine sul concetto di “piazza” nell’età pre-classica .131

Parte terza. Dalla ricerca all’insegnamento: le scuole

Ticinum in 3^ G, a cura della 3^ G Scuola Media “C. Angelini”. . . . . . . . . . . . .139

La Piazza Grande di Pavia. Un progetto didattico di conoscenza e valorizzazione del territorio, a cura della 2^ C Liceo Artistico “A. Volta” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Piazza della Vittoria. Percorso storico-fotografico, a cura della 2^ Liceo classico “San Giorgio” by Flag High School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Pensa che nel mio paese abbiamo solo il bar! Un dialogo a più voci sulla città, a cura della 2^ A Liceo classico “U. Foscolo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Michel Humm*

Il comIzIo del Foro e le IstItuzIonI della repubblIca romana

Nel II secolo avanti Cristo, lo storico greco Polibio, che vedeva nelle istituzioni della Re-pubblica romana la fonte della sua forza e della sua superiorità internazionale, definì la sua costituzione essere allo stesso tempo monarchica per il potere assoluto di cui dispo-nevano i consoli, aristocratica per l’autorità di cui godeva il Senato nella direzione degli affari pubblici più importanti, e democratica per il potere di controllo di cui disponevano le differenti assemblee del popolo (Plb. VI 11, 4). In realtà, Roma era diretta, almeno a partire dall’instaurazione del regime “repubblicano”, da un’aristocrazia, ossia da una élite sociale e politica che pretendeva avere l’esclusività della direzione degli affari pubblici: la Repubblica romana non è stata mai una democrazia, ma piuttosto un regime aristocratico, o oligarchico, nelle mani di qualche decina di grandi famiglie per più di mezzo millennio (dal 509 al 31 avanti Cristo) (hUmm 2008, pp. 467-520). Il potere di questa aristocrazia si esprimeva nell’istituzione del Senato, che raggruppava in pratica tutti gli ex-magistrati (ivi compresi gli ex-tribuni della plebe a partire dalla 2a guerra punica), e che esercitava un ruolo di controllo e di alta autorità morale su tutta la vita politica della repubblica (coUdry 1989). Il termine “Repubblica”, di origine latina (res publica), non ha mai signi-ficato “democrazia”: res publica significa “la cosa pubblica”, cioè gli “affari del popolo dei cittadini”, in opposizione alla “cosa privata” (res privata) che definiva la monarchia (quando tutte le questioni che riguardavano la città dipendevano dal re). Nell’espressione res publica, l’aggettivo publicus si riferisce a populus, che designa originariamente il “popolo in armi”, ossia l’insieme dei cittadini maschi adulti capaci di prendere le armi per difendere la città. Il popolo disponeva di diverse assemblee “popolari” che erano chiamate “comizi” (comitia) quando “riunivano” (co-ire), all’inizio nel Comizio, l’insieme del populus patrizio-plebeo, o “consiglio” (concilium) quando si trattava dell’assemblea plebea. Però, per gran parte della sua storia, la Repubblica romana riuscì a conservare un certo consenso fra i suoi cittadini, cioè tra questa élite aristocratica e il popolo: il luogo di riunione consueto per il Senato era la Curia, quello del popolo era il Comizio. L’insieme monumentale Curia-Comizio si presume sia stato costruito dal re Tullo Ostilio (il terzo re di Roma, nella seconda metà del settimo secolo a.C.), come affermava Cicerone:

fecit idem (sc. Tullus Hostilius) et saepsit de manubis comitium et curiam […].«lo stesso (Tullo Ostilio) col bottino fece costruire e recintare il Comizio e la Curia […].»

Cic. Rep. II 31.

Questo insieme Curia-Comizio illustrava in modo monumentale il motto della Repubblica romana: SQPR, “il Senato e il Popolo Romano”. Bisogna dunque partire dalla definizione del termine comitium, per poi considerare la sua evoluzione architettonica in rapporto con l’evoluzione istituzionale della Repubblica, per così meglio comprendere le sue funzioni istituzionali.

* Université de Strasbourg.

MICheL hUMM70

cos’è Il comIzIo?

Il Comizio era dapprima un luogo per le assemblee pubbliche. L’etimologia della parola “comizio” (comitium) accenna chiaramente all’assembramento di persone (co-ire). Varrone l’associava precisamente alla riunione dei comizi curiati e delle assemblee giudiziarie:

Comitium ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium causa.

«Il Comitium ha questo nome dal fatto che in esso coibant (si riunivano) per i comizi curiati e per le cause giudiziarie».

Var. L. V 155 (trad. di A. Traglia, Torino 1974)

Un commentatore antico all’opera di Cicerone proponeva una definizione similare:Comitium, locus propter senatum quo coire equitibus Romanis et populo Romano licet.

«Il Comizio, un luogo presso il senato, dov’era permesso ai cavalieri e al popolo romano di riunirsi».

Ps. Asc. p. 174 Orelli

Come vedremo dopo, l’archeologia e l’epigrafia sembrano aver confermato l’utilizzazione primitiva del Comizio come luogo di riunione per le assemblee del popolo. Il Comizio è in effetti uno dei più antichi luoghi di riunione a Roma, senza che sia necessario risalire ai tempi mitici di Romolo e Tito Tazio, come pensava Plutarco 1. Secondo quest’ultimo, in effetti, sarebbe al Comizio che il latino Romolo e il sabino Tito Tazio si sarebbero incontrati per fare la pace dopo la guerra romano-sabina che seguì il rapimento delle Sabine:

«Per questo, si misero d’accordo che le donne che lo volevano vivessero con i loro mariti e, come si è detto, fossero esentate da ogni lavoro e da ogni fatica, tranne la filatura della lana; che i Romani e i Sabini abi-tassero in comune la città, e che, mentre la città si sarebbe chiamata Roma da Romolo, tutti i Romani si sarebbero chiamati Quiriti dalla patria di Tazio; e che i due avrebbero regnato in comune e che entrambi avrebbero comandato l’esercito. Il luogo dove si stabilirono questi accordi si chiama ancora oggi comizio. I Romani infatti dicono il riunirsi comire».

Plu. Rom. 19, 9-10 (trad. it. di C. Ampolo, Milano 1988)

Lo studio stratigrafico del luogo ha mostrato che il primo pavimento del Comizio è con-temporaneo al prosciugamento della pianura del Foro e alla sistemazione del suo primo pavimento (in terra battuta), nell’ultimo quarto del VII secolo 2. Alla stessa fase appartengono una serie di tegole ritrovate in corrispondenza della Curia Ostilia: a quest’epoca, delle tegole possono provenire solo da un edificio pubblico o da un tempio (coarelli 1977, pp. 171; id. 1983, pp. 120-122). L’insieme monumentale Curia-Comizio, che Cicerone attribuiva al re Tullo Ostilio, sembra così essere esistito fin dalle origini.Nel recinto del Comizio, sul secondo pavimento (prima metà del VI secolo), si colloca il cippo del Lapis Niger (“lapide nera”) (Fig. 1).Questo cippo porta una delle più antiche iscrizioni conosciute in latino arcaico: l’iscrizione potrebbe essere il testo di una legge sacra con una serie di prescrizioni, forse in rapporto con l’utilizzazione del posto come luogo di riunione per i comizi (calati). Le prime righe accennano alla formula d’imprecazione di una legge sacra 3:

1 Cfr. ancora oggi: carafa 1998, pp. 101-120.2 coarelli 1977, pp. 169-191; id. 1983, pp. 119-138 (in part. p. 119-138); id. 1993b, pp. 309-314.3 Verosimilmente, il testo prescriverebbe le precauzioni da prendere per evitare che, quando il re si presen-

tava al Comizio, auspici sfavorevoli (iuges auspicium) ostacolassero la cerimonia che si svolgeva: dUmézil 19742, pp. 99-103 ; Palmer 1969; heUrgon 1969, pp. 205-206 ; coarelli 1977, pp. 229-236; id. 1983, pp. 178-188;

71IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

quoi hoi[…] sakros es/ed sor[anoi ?](= qui hunc <locum violasset> sacer erit Sor<anoi?>)«che sia maledetto (sacer) <a Sorano?> chi violasse questo luogo»

CIL VI 36840 = I2, 1 (p. 717, 739, 831, 853) = ILLRP, 3 (p. 315)

L’iscrizione, che daterebbe alla prima metà del VI secolo e che risalirebbe quindi quasi alle origini della sistemazione del Comizio, accenna alla parola rex (recei), il “re”, e a un calator (calatorem). Il calator qui menzionato era un araldo particolarmente legato alla persona del “re” oppure, nel periodo repubblicano, a quella del rex sacrorum 4; più tardi, sotto l’Impero, i calatores erano ancora legati al collegio dei pontefici e dei flamini, com’è attestato da un’iscrizione di epoca imperiale ritrovata presso la Regia 5. Tra le attività che il “re” poteva condurre nel Comizio in compagnia di un calator, sappiamo che egli si presentava in questo posto il 24 marzo e il 24 maggio, due giorni a priori “nefasti”, per presiederci i comizi calati (comitiare), ciò che aveva per effetto di rendere questi giorni “fasti”: essi erano indicati, nel calendario repubblicano, con le lettere QRCF che significano Quando rex comitiavit fas («Quando il re presiede i comizi, il giorno è fausto») 6. Questi comizi erano chiamati calati perché erano “convocati” (calata) dal calator del re (oppure da quello degli flamini, o ancora da quello dei pontefici): il ruolo del calator era quello di “comitia (calata) calare” (coarelli 1983, p. 180; smith 1996, p. 169). Il Comizio era quindi fin dalle origini della città, nell’ultimo quarto del VII sec. a.C., il luogo di riunione delle assemblee del popolo (i comizi) (hUmm 1999, pp. 625-694 ; in part. pp. 632-634 e pp. 637-639).Il Comizio era anche un luogo di memoria. Il sesto pavimento del Foro, sistemato all’epoca del dittatore Silla, corrisponde a una nuova ristrutturazione del Comizio repubblicano: il cippo arcaico fu tagliato e ricoperto da un pavimento in marmo nero (il Lapis niger) (Fig. 2).Secondo un’interpretazione eziologica della fine della Repubblica, questo pavimento in marmo nero indicava un luogo funesto dove Romolo sarebbe stato ucciso e smembrato dai senatori (secondo una versione della leggenda):

Niger Lapis in Comitio locum funestum significat, ut ali, Romuli morti destinatum, sed non usu ob in <--- Fau>stulum nutri<cium eius aut ut ali, Hostum Hos>tilium avum Tu<lli Hostilii, Romanorum regis cuius familia e Medullia Romam venit post destruc>tionem eius (integrazioni proposte da d. detlefsen).

«La lapide nera indica un luogo funesto nel Comizio; secondo alcuni, il luogo fu destinato alla morte di Romolo; però non vi fu sepolto e fu Faustolo, suo padre adottivo, ad esservi sepolto; secondo altri vi fu sepolto Osto Ostilio, nonno di Tullo Ostilio, il re dei Romani, la famiglia del quale giunse a Roma da Medullia, dopo sua distruzione».

Paul. Fest. p. 184 Lindsay

Comunque il Comizio sembra essere stato, fin dal IV secolo, un luogo di memoria della leggenda di Romolo: secondo dionigi di Alicarnasso vi si trovava una statua in bronzo del

Wachter 1987, pp. 66-69; cristofani 1990, pp. 58-59 (n. 3.39); smith 1996, pp. 167-169; BeeK 2012, pp. 17-25.4 Palmer 1969, p. 2; BeeK 2012, pp. 20-21; cfr. Paul. Fest. p. 34 Lindsay: Calatores dicebantur servi, ¢po toà

kale‹n, quod est vocare, quia semper vocari possent ob necessitatem servitutis.5 CIL VI 31426 : [In h]onorem domus Aug(ustae) kalatores pontificum et flaminum.6 Fast. Praenest. InscrIt XIII, 2, 17 (24 Marzo) : C VIIII [q(uando) r(ex)] c(omitiavit) f(as) hunc diem plerique

perperam / int[e]rpr[e]tantes putant appellari / quod eo die ex Comitio fugerit / [rex n]am neque Tarquinius abiit ex Comitio / [in exilium] et alio quoque mense eadem sunt / [idemque s]ignificant qu[are sacris peractis] / [iudici]a fi[e]ri indica[ri iis magis putamus]; cfr. Var. L. VI 31 ; Ov. Fast. V 727-728 ; Paul. Fest. p. 311 Lindsay. Cfr. coarelli 1983, pp. 186-188; Bianchi 2010, pp. 201-208.

MICheL hUMM72

fondatore di Roma, su una quadriga di trionfo e con una iscrizione arcaica in lettere che gli sembravano provenire dall’alfabeto greco 7.Infine il Comizio era anche un tempio inaugurato. La scelta del Comizio come luogo pri-vilegiato per le assemblee del popolo può spiegarsi con la dimensione sacrale della piazza: i comizi dovevano infatti riunirsi obbligatoriamente in uno spazio inaugurato, affinché gli dei potessero dare la loro approvazione alle decisioni prese che coinvolgevano l’insieme della comunità civica (della quale gli dei facevano parte: erano in effetti i primi cittadini) 8. Ma cos’è uno spazio inaugurato? Uno spazio inaugurato è un tempio augurale (templum augurale), cioè uno spazio preciso che è stato definito dagli auguri al fine di poter prendervi gli auspici: l’inaugurazione di un templum rendeva un luogo sacro, liberato dagli spiriti cattivi o dalle divinità sconosciute e forse pericolose. Si trattava quindi di un tempio augurale sulla terra (a differenza del tempio celeste nel quale i magistrati romani prendevano gli auspici):

In terris dictum templum locus augurii aut auspicii causa, quibusdam conceptis verbis finitus.

«Sulla terra, si chiama templum il luogo delimitato con determinate formule al fine di trarvi i presagi o prendervi gli auspici».

Var. L. VII 8

Secondo le nostre fonti, un tempio augurale doveva essere recintato (saeptum) in modo continuo, con un solo ingresso:

Extemplo enim est continuo, quod omne templum esse debet continuo septum nec plus unum introitum habere.«Extemplo significa continuo (senza interruzione), perché ogni templum deve essere recintato in modo continuo e non deve avere più di un ingresso».

Var. L. VII 13

Minora templa fiunt ab auguribus cum loca aliqua tabulis aut linteis sepiuntur, ne uno amplius ostio pateant, certis verbis definita. Itaque templum est locus ita effatus aut ita septus, ut ex una parte pateat, angulosque adfixos habeat ad terram.

«I templi minori sono sistemati dagli auguri quando delimitano luoghi con tavole di legno o teli, in modo che non siano aperti da più di un ingresso, dopo essere stati definiti da certe parole. È per questo che il tempio è un luogo definito dalle parole e recinto, in tal modo che sia aperto solo da un lato e che abbia gli angoli fissati in terra».

Paul. Fest. p. 146 Lindsay

Numerosi indizi mostrano che il Comizio di Roma fu un tempio augurale:

– il comizio era sempre orientato secondo i punti cardinali est-ovest, nord-sud;– la testimonianza di Cicerone, che dice che Tullo Ostilio aveva recintato (saepsit) il Comizio e la Curia, suggerisce chiaramente che si tratta di un tempio;– Varrone definisce esplicitamente la Curia come un tempio;– il Comizio sembrava avere solo un ingresso, sul lato meridionale;– una statua del famoso indovino e augure Atto Navio si trovava davanti alla Curia Ostilia, di fronte al Comizio, dove avrebbe imposto al re Tarquinio Prisco il rispetto degli auspici 9;– infine, l’insieme del Comizio era un santuario con il proprio dio: Vulcano, il cui culto era praticato sull’altare arcaico accanto al cippo del Lapis niger, il Volcanal (coarelli 1977, pp. 215-229; id. 1983, pp. 161-178) (Fig. 3).

7 d.h. II 54, 2; cfr. Plu. Rom. 24, 5. Cfr. amPolo 1983, pp. 19-22.8 coarelli 1977, pp. 166-238; id. 1983, p. 140 e p. 148; id. 1985, pp. 17-19; hUmm 1999, pp. 634-637.

Contra: vaahtera 1993; carafa 1998, pp. 117-118.9 d.h. III 71, 1-5; Paul. Fest., p. 168 Lindsay; Plin. Nat. XXXIV 21-22. Cfr. coarelli 1985, pp. 28-33;

id. 1999b, pp. 365-366.

73IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

Per Filippo Coarelli, la forma quadrangolare del tempio augurale del Comizio a Roma sa-rebbe stata preservata grazie a una serie di pozzi votivi, il cui allineamento è stato ritrovato sul lato meridionale del Comizio (M, N, S, R, Q: vedi sotto Fig. 5): questi pozzi avrebbero conservato in modo simbolico la forma quadrangolare dello spazio inaugurato che si ri-scontra ancora chiaramente nei comizi coloniali 10.

la stratIgraFIa del comIzIo: l’evoluzIone archItettonIca

Oggi non rimane niente del Comizio originario, perché esso è stato completamente distrutto e risistemato dai lavori fatti da Cesare e Augusto verso la fine del I secolo a.C.: l’attuale Curia è la Curia Giulia di Giulio Cesare, e l’antica Curia Ostilia si trovava sotto la chiesa dei Santi Luca e Martina. L’orientamento del Comizio era quindi completamente diverso di quello che si vede oggi, e rispettava l’orientamento nord-sud di un tempio augurale (Fig. 4).Il famoso archeologo Coarelli ha potuto ricostruire la cronologia del Comizio a partire della stratigrafia realizzata in occasione degli scavi organizzati da Giacomo Boni alla fine dell’Ottocento:

– il primo pavimento è databile, come è stato detto, all’ultimo quarto del VII secolo: è contemporaneo alla costruzione della cloaca maxima, che prosciugò la palude del Foro, e al primo edificio pubblico coperto di tegole, identificato con la Curia Ostilia, e che corrisponde cronologicamente con l’inizio della dinastia etrusca a Roma (Tarquinio Prisco, verso il 625);– il secondo pavimento (metà del VI secolo) copre le tracce di un incendio che sembra aver distrutto la prima fase del Comizio: esso comprende il cippo arcaico del Lapis niger, e potrebbe corrispondere all’inizio del regno di Servio Tullio;– il terzo pavimento (fine VI o metà del V secolo) comprende frammenti di ceramica etrusca in bucchero nero; si vedono anche le tracce dei primi gradini sul lato meridionale del Comizio.

Il Comizio ha conosciuto degli ampliamenti durante il periodo medio-repubblicano. Questo periodo corrisponde, cronologicamente, al IV e al III secolo: è l’epoca durante la quale la Repubblica romana conobbe delle trasformazioni molto importanti, nella politica interna come nella politica estera. Sul piano interno, i plebei ottennero il potere e poterono condividere il consolato con i patrizi (plebiscito licinio-sestio del 367 e plebiscito genucio del 342); questa nuova parità diede origine a una nuova aristocrazia, la nobiltà (nobilitas) patrizio-plebea, che dirigerà la Repubblica fino alla fine (hUmm 2007, pp. 101-126; id. 2008, pp. 500-504). Sul piano esterno, la Repubblica realizzò la conquista dell’Italia: il Lazio (distruzione della lega latina nel 338), la Campania (annessione di Capua nel 343, e trattato di alleanza con Napoli nel 326) e la Magna Grecia con le guerre sannitiche (che durarono un mezzo secolo), fino alla guerra contro Pirro e alla conquista di Taranto nel 272 (de cazanove 2008). durante questo periodo la Repubblica si arricchì e divenne sempre più potente, presentandosi agli altri popoli d’Italia come una “città greca” (polis hellenis), cioè come una potenza legittimata a governare l’Italia 11. Nello stesso tempo, le sue conqui-

10 coarelli 1983, p. 140 e pp. 151-152; coarelli 1985, p. 18; cfr. de visscher, mertens 1951-52; BroWn 1980, p. 23 e Fig. 22.

11 heraclid. Pont. fr. 28 Voss = 102 Wehrli (ap. Plu., Cam., 22, 2-3). Cfr. fraschetti 1981, pp. 97-115; canfora 1994; Urso 2001; vanotti 1999.

MICheL hUMM74

ste si tradussero in un incremento sempre maggiore del numero dei cittadini romani, per l’integrazione nella cittadinanza delle popolazioni sottomesse (BrUnt 1971, p. 13 (tav. I) e pp. 26-33; hUmm 2006).Queste trasformazioni della Repubblica si sono tradotte nella struttura architettonica del Comizio. L’incremento della popolazione cittadina ha reso necessario un ampliamento delle dimensioni del Comizio, per poter accogliere più gente. Nello stesso tempo, nel 338, il console Caio Menio distrusse la flotta di Anzio, che praticava la pirateria nel Tirreno e gli speroni (rostra) delle navi catturate ornarono la tribuna sistemata sul lato meridionale del Comizio, in direzione della piazza del Foro, per permettere ai magistrati di parlare al popolo riunito sulla piazza (Fig. 5) 12. La tribuna si è allora chiamata i Rostri, e questa esibi-zione monumentale del bottino di guerra permise alla nobiltà patrizio-plebea di affermare il suo prestigio e la sua pretesa di esercitare il potere (hölscher 1994, p. 20; hUmm 2009, pp. 120-127). Probabilmente nello stesso momento, dopo suo trionfo del 338, Gaio Menio ricevette l’onore di una statua onorifica eretta su una colonna a fianco del Comizio: la columna Maenia (coarelli 1985, pp. 39-59 e pp. 106-110; torelli 1993).Un po’ più tardi, verso la fine del IV secolo, la forma architettonica del Comizio fu com-pletamente modificata e la sua pianta divenne circolare: i gradini del lato meridionale del Comizio (il così detto ‘suggestum C’) furono interamente ricostruiti in blocchi di tufo di Mon-teverde e assunsero una forma in arco di cerchio (Fig. 6). Poiché è difficile immaginare la giustapposizione di segmenti di gradini in arco di cerchio e di segmenti rettilinei, i gradini dell’insieme del Comizio dovettero probabilmente assumere una forma circolare.Abbiamo ulteriori indizi per ammettere l’adozione della forma circolare del Comizio verso la fine del IV secolo. Plinio evoca l’erezione delle statue di Pitagora e di Alcibiade davanti alla Curia al tempo delle guerre sannitiche (quindi nella seconda metà del IV secolo o all’inizio del III): queste statue si trovavano, fino ai lavori di ricostruzione del Comizio da parte di Silla (con la costruzione della Curia Cornelia al posto della Curia Ostilia), «nei corni del Comizio (in cornibus comitii)» 13. Ora, la parola latina cornu appartiene al vocabolario archi-tettonico del teatro, e sta a designare l’estremità dei gradini in arco di cerchio della cavea di un teatro 14. Plutarco evoca anche lui la collocazione delle statue di Pitagora e di Alcibiade nel Comizio 15. Quest’avvenimento si colloca bene verso la fine del IV secolo, quando la nobiltà patrizio-plebea era fortemente influenzata dall’ideologia pitagorica delle città greche della Magna Grecia (hUmm 2005, pp. 541-564 e pp. 624-628). Nello stesso tempo, l’edile

12 Liv. VIII 14, 12 ; Plin. Nat. XXXIV 20 ; Flor. I 11, 10. Cfr. coarelli 1999a, pp. 212-214.13 Plin. Nat. XXXIV, 26: Invenio et Pythagorae et Alcibiadi in cornibus comitii positas [sc. statuas], cum bello Samniti

Apollo Pythius iussisset fortissimo Graiae gentis et alteri sapientissimo simulacra celebri loco dicari. Eae stetere donec Sulla dic-tator ibi curiam faceret. Mirumque est illos patres Socrati cunctis ab eodem deo sapientia praelato Pythagoran praetulisse aut tot aliis virtute Alcibiaden et quemquam utroque Themistocli («Trovo scritto che furono innalzate statue anche a Pitagora e Alcibiade nei corni del Comizio, quando Apollo Pizio, durante la guerra Sannitica, ordinò di innalzare, in un luogo frequentato, una statua al più forte dei Greci, ed un’altra al più saggio. entrambe vi restarono fino a quando il dittatore Silla vi fece erigere la Curia. ed è strano che i senatori di allora abbiano anteposto Pitagora a Socrate, preferito per la sua saggezza dallo stesso dio a tutti gli uomini, o Alcibiade a tanti altri per il valore, e chiunque altro, per entrambe le doti, a Temistocle». – trad. it. secondo A. Corso et alii, Torino 1988).

14 Vitr. V 5, 2; 6, 5; 7, 1. Cfr. hanson 1959, pp. 37-39; KraUse 1976, pp. 34-35 e p. 66; coarelli 1983, p. 152; id. 1985, p. 120 e n. 113.

15 Plu. Num. 8, 20: «A Roma, io stesso ho sentito raccontare da molti che una volta un oracolo ordinò ai Romani di erigere nella loro città le statue del più saggio e del più valoroso dei Greci, ed essi innalzarono nel foro due statue di bronzo, una di Alcibiade e l’altra di Pitagora». (trad. it. di M. Manfredini, Milano 1980).

75IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

curule Cneo Flavio dedicò nel 305/304 un’edicola in bronzo alla Concordia, trasposizione romana dell’Homonoia pitagorica:

Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex multaticia faeneratoribus condemnatis aediculam aerea fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIIII annis post Capitolinam dedicatam. Id a. CCCCXXXXVIIII a condita urbe gestum est […].

«Flavio fece voto di erigere un tempio alla Concordia se fosse riuscito a riconciliare gli ordini con il popolo; e poiché non si destinava a questo scopo denaro dai fondi statali, egli fece costruire col ricavato delle ammende inflitte agli usurai una cappella di bronzo nella Graecostasis, che allora era al di sopra del Comizio, e fece incidere su una tavoletta di bronzo che quell’edicola era stata costruita 204 anni dopo la dedica del tempio del Campidoglio. Ciò accadde 449 anni dopo la fondazione di Roma [305 a.C.]».

Plin. Nat. XXXIII 19-20 (trad. it. secondo A. Corso et alii, Torino 1988)

Quest’edicola in bronzo fu eretta su una piattaforma che dominava il Comizio e che si chia-mava Graecostasis, perché lì gli ambasciatori delle città greche restavano in attesa di essere ricevuti dal Senato nella Curia (Fig. 4) 16: davanti a loro, quando guardavano in direzione della Curia, potevano vedere le statue di Pitagora e di Alcibiade. Queste statue dimostravano che Roma era una “città greca” (polis hellenis) che lottava contro i popoli barbari dell’Italia, particolarmente i Sanniti: i Sanniti si presentavano allora come degli Spartani, o almeno come alleati della spartana Taranto, la grande città rivale di Roma in Magna Grecia; ora, Alcibiade era, almeno ad Atene nel IV secolo, un eroe che era riuscito a vincere ripetuta-mente gli Spartani, ed egli poteva quindi essere considerato come un modello dai Romani di quest’epoca 17.L’adozione della forma circolare del Comizio si ispira, inoltre, alla struttura degli ecclesiasteria del mondo greco, particolarmente quelli della Magna Grecia e della Sicilia (Metaponto, Poseidonia, Agrigento): il modello architettonico era quindi greco e partecipava della stessa idea che Roma fosse una “città greca” (polis hellenis) (coarelli 1985, pp. 11-21; hUmm 2005, pp. 620-628). Un altro indizio serio sulla cronologia della forma circolare del Comizio (fine IV secolo) si trova nella testimonianza dei comizi delle colonie dedotte da Roma tra la fine del IV e l’inizio del III secolo: ad Alba Fucens (nel 303), poi a Cosa e a Paestum (nel 273), sono stati costruiti dei comizi con gradini circolari iscritti in un recinto quadrangolare, per rispettare la forma del tempio augurale (hUmm 1999, pp. 669-682; id. 2005, pp. 617-620). Ora, le colonie erano concepite come delle riproduzioni in miniatura della loro metropoli, Roma, che era necessariamente il modello originario:

Quae tamen condicio […] potior tamen et praestabilior existimatur propter amplitudinem maiestatemque populi Romani, cuius istae coloniae quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur.

«La qual condizione [quella delle colonie rispetto a quella dei municipi] tuttavia […] viene ritenuta preferibile e di maggior prestigio per la grandezza e la maestà del popolo romano, del quale tali colonie sembrano esser quasi delle modeste raffigurazioni e delle copie».

Gel. XVI 13, 9 (trad. it. di L. Rusca, Milano 1968-1992)

16 Var. L. V 155: Ante hanc (sc. curiam) rostra […]; sub dextra huius a Comitio locus substructus ubi nationum subsiste-rent legati qui ad senatum essent missi : is Graecostasis appellatus a parte, ut multa («davanti a quella [la Curia], ci sono i Rostri; sulla destra di quella, uscendo dal Comizio, si trova una costruzione sopraelevata in cui gli ambasciatori delle nazioni straniere, inviati presso il Senato, attendevano di essere ricevuti: è chiamata Graecostasis da una parte <del monumento>, come suole avvenire in molti casi»). Cfr. coarelli 1995, p. 373.

17 rUsso 2007, pp. 13-30 e pp. 55-115; id. 2011.

MICheL hUMM76

di conseguenza, la forma circolare dei gradini dei comizi delle colonie non poteva che essere un’imitazione di quella che doveva già esistere a Roma.

le FunzIonI IstItuzIonalI del comIzIo

Il Comizio era anche sede di determinate cerimonie religiose. Abbiamo visto che il Comizio era un tempio augurale, e che vi si praticavano almeno due culti: quello di Vulcano nel santuario del Volcanal, con un altare arcaico sul lato meridionale (Fig. 3) sul quale, all’epoca arcaica, le armi nemiche venivano bruciate per distruggere le forze malefiche contenute in loro (coarelli 1983, p. 177); dall’altra parte il culto della Concordia, nell’edicola eretta da Cneo Flavio sulla Graecostasis (Fig. 4) nel 305/304 18. Non è tutto: abbiamo visto che l’iscrizione in latino arcaico del Lapis niger menziona il “re” (recei). Forse si trattava già di un “re-sacerdote”, prefigurazione del “re dei sacrifici” (rex sacrorum) repubblicano, che sostituì il vero re nelle sue funzioni religiose prima la cacciata di Tarquinio il Superbo nel 509 (hUmm c.s.). Comunque, sappiamo che nel periodo repubblicano il “re dei sacrifici” compiva un sacrificio ogni anno il 24 febbraio (giorno detto Regifugium), poi fuggiva attraverso il Foro:

«Sul Foro, presso il cosiddetto Comizio, si svolgeva un antico sacrificio compiuto dal re (dei sacrifici), dopo il quale egli fuggiva dal Foro quanto più velocemente possibile».

Plu. Quaest. rom. 63 (Moralia 279 d)

Questo strano rituale era probabilmente collegato alla fine dell’anno civile in febbraio (il 23 febbraio era detto Terminalia), e corrispondeva all’esclusione simbolica del “re-sacerdote” dalla città durante i cinque giorni intercalari (dal 24 al 28), prima dell’inizio del nuovo anno alle calende di marzo (magdelain 1990 [1962-63], pp. 279-303; Bianchi 2010, pp. 188-193).Altre cerimonie religiose si svolgevano ancora nel Comizio. Secondo Varrone, ogni anno i Salii “saltavano” sul Comizio, colpendo il suolo con i piedi, e gli scudi con le loro armi, cantando un canto di guerra (il carmen saliare): questo avveniva nel giorno Quinquatrus (19 marzo) per svegliare Marte e le forze belliche, e così aprire la stagione della guerra, e nell’Armilustrium (19 ottobre) per chiuderla 19. I Salii erano un collegio di 12 sacerdoti, custodi degli scudi di Marte (ancilia) conservati nel sacello (sacrarium) di Marte nella Regia 20. Le loro cerimonie religiose erano legate alle funzioni militari del populus, che comprendeva all’inizio solo l’insieme dei cittadini in armi, cioè l’assemblea politica del populus chiamata Comitia.Abbiamo visto che Varrone traeva la parola comitium (Comizio) da coire (riunirsi), perché «in esso <i Romani> coibant (si riunivano) per i comizi curiati e per le cause giudiziarie» (L. V 155). I comizi menzionati da Varrone sono i comizi curiati, cioè i più antichi comizi del popolo romano; in questi comizi, i cittadini erano ripartiti nelle 30 curie in funzione della nascita e della famiglia 21. Le dimensioni primitive del Comizio erano di 40 metri per 40, cioè 120 m quadrati (730 m² circa): secondo Carafa (carafa 1998, p. 140 e n. 52), lo spazio

18 Liv. IX 46, 6-7 ; Plin. Nat. XXXIII 19-20. Cfr. ferroni 1993, pp. 320-321.19 Var. L. V, 85: Salii ab salitando, quod facere in Comitio in sacris quotannis et solent et debent («I Salii traggono il

loro nome dal verbo salitare (danzare) perché, ogni anno, sul Comizio, nel corso dei loro riti sacri, questi sogliono e debbono farlo»). Cfr. dUmézil 1974², pp. 40-43 e p. 185.

20 Serv. A. VII, 603 ; VIII 3.21 Lael. Fel. fr. 3 huschke (ap. Gell., XV 27, 5): cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse.

Cfr. mommsen 1889, pp. 98-101; taylor 1966, pp. 3-4; Palmer 1970, pp. 69-75; smith 2006, pp. 223-225.

77IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

disponibile permetteva di riunire circa 3 000 persone nel Comizio; ciò corrisponderebbe agli effettivi dell’esercito centuriato costituito a partire delle 30 curie (se ogni curia fornisce una centuria di 100 uomini). Tuttavia, con la crescita del numero dei cittadini al IV secolo, successiva all’inizio della conquista dell’Italia, non era più possibile riunire 150 000 cittadini, poi 250 000 cittadini, nel Comizio! Anche se non tutti venivano dalle tribù rustiche più lontane, erano comunque troppo numerosi per entrare insieme nel Comizio.di fatto, il grande numero di nuovi cittadini, che avevano ricevuto la cittadinanza dopo la conquista del loro paese da parte di Roma (Latini, Campani, anche etruschi, poi Lucani, ecc.), non potevano essere inseriti nelle curie: come abbiamo detto, i cittadini erano all’o-rigine ripartiti nelle 30 curie in funzione della nascita e della famiglia, e costituivano così il popolo dei Quirites; non si poteva entrare in una curia senza entrare in una famiglia, e non si poteva entrare in una famiglia senza esserci nato, o essere stato adottato, ed era impossibile adottare migliaia di nuovi cittadini (hUmm 2006). È la ragione per la quale il censimento si era modificato alla fine del IV secolo: nel 312, il famoso censore Appio Claudio Cieco censì per la prima volta tutti i cittadini per tribù 22. Fino a quel periodo le tribù erano state solo delle circoscrizioni giuridiche per garantire la proprietà privata della terra, e solo i proprietari erano iscritti nelle tribù. Per la prima volta, nel 312, tutti i cittadini furono iscritti nelle tribù, anche i più poveri. La tribù territoriale divenne così una circoscrizione amministrativa dello stato, per l’organizzazione della raccolta del tributo (tributum), la tassa raccolta nel quadro della tribù, come anche per l’organizzazione dell’arruolamento dei soldati (dilectus). Nello stesso tempo, la tribù divenne una circoscrizione politica: l’iscrizione in una tribù indicava oramai l’appartenenza alla cittadinanza romana, perché la tribù divenne un’unità di voto nel quadro dei comizi tributi, riuniti al Comizio come gli antichi comizi curiati.A partire di questo momento (verso la fine del IV secolo), il Comizio divenne così il luogo simbolico della riunione di tutti i cittadini, cioè di tutti i membri delle 35 tribù: il Comizio è rimasto il luogo di voto dei cittadini, ma non poteva più accogliere tutti i cittadini insieme come al tempo della città arcaica. Per i comizi, si faceva votare nel Comizio una tribù dopo l’altra: quando la maggioranza era raggiunta, si fermava il voto. Il Comizio era dunque sempre il luogo di riunione di tutti i cittadini, ma in modo simbolico: questa funzione simbolica del Comizio come luogo di riunione di tutti i cittadini era espressa nella forma circolare della sua nuova architettura (già da Omero, la forma circolare evocava il cerchio sacro, rappresentazione simbolica della città) 23.Il Comizio aveva pure delle funzioni giudiziarie: su una tribuna collocata in cima ai gradini del Comizio e chiamata tribunal, sedeva il pretore, il magistrato che amministrava la giustizia 24. egli dava inizio alla giornata giudiziaria con la formula sacra do, dico, addico («do le parole giuridiche, dico le parole giuridiche, attribuisco le parole giuridiche») 25. Gli imputati erano nel Comizio, ai piedi del tribunale, in una situazione d’inferiorità rispetto alla maestà del magistrato seduto sulla sedia curule (sella curulis), circondato dai littori con i fasci: gli impu-tati arrivavano impauriti, vestiti a lutto (david 1992, pp. 408-422; id. 1995). Alle spalle del pretore, dietro il tribunale, era il carcere (carcer): l’attuale chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami

22 d.S. XX 36, 4; Liv. IX 46, 10-15. Cfr. hUmm 2005, pp. 399-439; id. 2008, pp. 504-509.23 hUmm 1999, pp. 675-682; id. 2005, pp. 624-628; cfr. KolB 1981, passim; coarelli 1985, p. 19.24 coarelli 1983, pp. 158-160; id. 1985, pp. 22-27; david 2000, pp. 70-75.25 Var. L. VI 30; Macr. I 16, 14. Cfr. d’iPPolito 1995, pp. 75-86.

MICheL hUMM78

si colloca sopra il carcere Tullianum (coarelli 1985, pp. 59-74; id. 1993a, pp. 236-237). Ma la sedia dei tribuni della plebe (subsellium) si collocava accanto alla Curia, e un cittadino condannato e trasferito nel carcere poteva chiedere soccorso ai tribuni (thommen 1995).Alle spalle del pretore, dietro il tribunale, era la colonna Maenia, della quale abbiamo già parlato. Sotto la colonna, gli usurai pubblicavano le liste delle persone indebitate: quelle che non potevano pagare venivano condotte davanti al tribunale del pretore, per essere condannate e messe in catene (coarelli 1985, pp. 39-53). Qui avevano anche la loro sede i triumviri capitales, istituiti intorno al 288 a.C., che dovevano assistere i magistrati superiori, in particolare il pretore urbano. Però, verso la fine del IV secolo, l’usura fu progressivamente proibita dalla legge, e anche la schiavitù per debiti (nexum): queste nuove leggi erano state proposte dai tribuni della plebe provenienti dalla nuova nobiltà patrizio-plebea 26. La statua del sileno Marsia, eretta accanto al Comizio, simbolizzava questa liberazione della plebe e fu un simbolo repubblicano di libertà (anche nelle colonie come Paestum, Alba Fucens o Cosa) (coarelli 1985, pp. 91-123; id. 1999b, pp. 364-365).Il funzionamento della giornata giudiziaria rivela che il Comizio funzionava come un immenso orologio solare:

xii tabulis ortus tantum et occasus nominantur, post aliquot annos adiectus est et meridies, accenso consulum id pronuntiante, cum a curia inter Rostra et Graecostasin prospexisset solem; a columna Maenia ad carcerem inclinato sidere supremam pronuntiavit, sed hoc serenis tantum diebus, usque ad primum Punicum bellum.

«Nelle leggi delle dodici tavole si parla solo di alba e di tramonto; alcuni anni dopo fu aggiunto il mez-zogiorno, che era annunciato dal messo dei consoli quando scorgeva il sole fra i Rostri e la Graecostasis. Quando poi il sole si era inclinato dalla colonna Maenia verso il carcere, il messo annunziava l’ultima ora del giorno; ma questo soltanto nei giorni sereni. Tale uso durò fino alla prima guerra punica».

Plin. Nat. VII 212 (trad. it. secondo A. Borghini et alii, Torino 1983)

Suprema summum diei, id ab superrimo. Hoc tempus xii Tabulae dicunt occasum esse solis; sed postea lex Plaetoria id quoque tempus esse iubet supremum quo praetor in Comitio supremam pronuntiavit populo.

«Suprema è chiamata l’ultima parte del giorno, e tale vocabolo viene da superrimus. Questa parte della giornata è detta nelle xii Tavole essere costituita dal tramonto del sole. Ma poi la legge Plaetoria dichiara che per ‘ultimo tempo’ s’ha da intendere quello in cui il pretore ha annunciato al popolo la fine della seduta (supremam) nel Comizio».

Var. L. VI 5 (trad. it. secondo A. Traglia, Torino 1974)

M. Varro primum statutum in publico secundum Rostra in columna tradit bello Punico primo a M’. Valerio Messala cos. Catina capta in Sicilia, deportatum inde post xxx annos quam de Papiriano horologio traditur, anno urbis cccclxxxx.

«Marco Varrone afferma che il primo orologio collocato in un luogo pubblico fu quello fatto sistemare su una colonna presso i Rostri durante la prima guerra punica dal console Manio Valerio Messalla dopo la presa di Catania in Sicilia; questo orologio fu trasportato da Catania 30 anni dopo la data a cui la tradizione attribuisce l’orologio di Papirio, cioè nell’anno 491 di Roma [263 a.C.]».

Plin. Nat. VII 214 (trad. it. secondo A. Borghini et alii, Torino 1983)

Questo funzionamento del Comizio come un orologio è naturalmente legato al suo orienta-mento secondo i punti cardinali, perché era un tempio augurale 27. Ma questo funzionamento

26 Nel 342 dalla legge Genucia (Liv. VII 42, 1; Tac. Ann. VI, 16); nel 326 o 313 dalla legge Poetelia Papiria (Liv. VIII 28, 1-8; Cic. Rep. II 34; d.h. XVI 5, 3 = 18.F Pittia); probabilmente verso la fine del IV sec. da una legge Marcia (Gaius Inst. IV 23).

27 coarelli 1977, pp. 191-205; id. 1983, pp. 138-145; hUmm 1999, pp. 682-689; id. 2005, pp. 628-638.

79IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

come orologio indica anche che le istituzioni della Repubblica romana si conformavano ai principi del cosmo. Accanto al Comizio c’era un santuario sotterraneo che si chiamava mundus (la parola latina per il cosmos greco): il mundus era situato sotto l’umbilicus Urbis, l’om-belico di Roma, insieme centro della città e centro dell’impero o del mondo 28 (Fig. 4). Così, il Comizio e il mundus sembravano fatti Urbi et orbi, per la città e per il mondo.durante tutta la storia della Repubblica romana, il Comizio è stato il riflesso non solo delle istituzioni della città, ma anche della loro evoluzione: non è per caso che, quando la Repubblica sparì, verso la fine del I secolo a.C., i grandi lavori edilizi di Cesare, e poi di Augusto, hanno fatto sparire anche il Comizio. Il Comizio era quindi il ‘luogo della politica’ più emblematico della Repubblica romana, strettamente collegato al suo destino.

Traduzione italiana a cura di Chiara Carsana

Abbreviazioni bibliografiche

amPolo c. 1983, La storiografia su Roma arcaica e i documenti, in e. Gabba (ed.), Tria corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano, Como, pp. 9-26.

BeeK l. 2012, Divine Law and the Penalty of sacer esto in Early Rome, in O. Tellegen-Couperus (ed.), Law and Religion in the Roman Republic, Mnemosyne Supplements, 336, Leiden-Boston, pp. 11-29.

Bianchi e. 2010, Il rex sacrorum a Roma e nell’Italia antica, Milano.

BroWn f. e. 1980, Cosa. The Making of a Roman Town, Ann Arbor.

BrUnt P. a. 1971, Italian Manpower, Oxford.

canfora l. 1994, Roma «Città Greca», in “QS”, 39, 1994, pp. 5-41.

carafa P. 1998, Il Comizio di Roma dalle origini all’età di Augusto, BCAR, Suppl. 5, Roma.

coarelli f. 1977, Il Comizio dalle origini alla fine della Repubblica, in “PdP”, 32, 1977, pp. 166-238.

id. 1983, Il Foro Romano, 1, Periodo arcaico, Roma.

id. 1985, Il Foro Romano, 2, Periodo repubblicano e augusteo, Roma.

id. 1993a, Carcer, in LTUR, I (A-C), pp. 236-237.

id. 1993b, Comitium, in LTUR, I (A-C), pp. 309-314.

id. 1995, Graecostasis, in LTUR, II (d-G), p. 373.

id. 1996, Mundus, in LTUR, III (h-O), 1996, pp. 288-289.

id. 1999a, Rostra (età repubblicana), in LTUR, IV (P-S), pp. 212-214.

id. 1999b, Statua Atti Navii, in LTUR, IV (P-S), pp. 365-366.

id. 1999c, Statua: Marsyas, in LTUR, IV (P-S), pp. 364-365.

coUdry m. 1989, Le Sénat de la République romaine de la guerre d’Hannibal à Auguste : pratiques délibératives et prise de décision, BeFAR, 273, Roma.

cristofani m. 1990, in M. Cristofani (ed.), La grande Roma dei Tarquini (Roma 1990), Roma.

d’iPPolito f. 1986, Giuristi e sapienti in Roma arcaica, Roma-Bari.

david J.-m. 1992, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, BeFAR, 277, Roma.

id. 1995, Le tribunal du préteur : contraintes symboliques et politiques sous la République et le début de l’Empire, in “Klio”, 77, 1995, pp. 371-385.

id. 2000, I luoghi della politica dalla Repubblica all’Impero, in A. Giardina (ed.), Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma antica, Roma-Bari, pp. 57-83.

de cazanove o. 2008, La conquista dell’Italia, in A. Barbero (ed.), Storia d’Europa e del Mediterraneo, vol. 5 : G. Traina (ed.), La res publica e il Mediterraneo, Roma, pp. 53-86.

28 coarelli 1983, pp. 207-225; id. 1996, pp. 288-289; hUmm 2004, pp. 43-61.

MICheL hUMM80

de visscher f., mertens J. 1951-52, Les puits du Forum d’Alba Fucens, in “BCAR”, 74, 1951-52, pp. 3-14.

dUmézil g. 19742, La religion romaine archaïque, Paris.

ferroni a. m. 1993, Concordia, aedicula, in LTUR, I (A-C), 1993, pp. 320-321.

fraschetti a. 1981, Aristosseno, i Romani e la «barbarizzazione» di Poseidonia, in “AION(acheol)”, 3, 1981, pp. 97-115.

hanson J. a. 1959, Roman Theater-Temples, Princeton.

heUrgon J. 1969, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques, Paris.

hölscher t. 1994, Monumenti statali e pubblico, Roma.

hUmm m. 1999, Le Comitium du Forum Romain et la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus, in “MeFRA”, 111, 2, 1999, pp. 625-694.

id. 2004, Le mundus et le Comitium : représentations symboliques de l’espace de la cité, in “histoire Urbaine”, 10, 2004, pp. 43-61.

id. 2005, Appius Claudius Caecus. La République accomplie, BeFAR, 322, Rome.

id. 2006, Tribus et citoyenneté : extension de la citoyenneté romaine et expansion territoriale, in M. Jehne, R. Pfeilschifter (edd.), Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit, Fankfurt/Main, pp. 39-64.

id. 2007, Forma virtutei parisuma fuit: les valeurs helléniques de l’aristocratie romaine à l’époque (médio-) républicaine (IVe-IIIe siècles), in h.-L. Fernoux, Ch. Stein (edd.), Aristocratie antique. Modèles et exemplarité sociale, dijon, pp. 101-126.

id. 2008, I fondamenti della repubblica romana: istituzioni, diritto, religione, in A. Barbero (ed.), Storia d’Europa e del Me-diterraneo, vol. 5: G. Traina (ed.), La res publica e il Mediterraneo, Roma, pp. 467-520.

id. 2009, Exhibition et ‘monumentalisation’ du butin dans la Rome médio-républicaine, in M. Coudry, M. humm (edd.), Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine / Kriegsbeute und Gesellschaft im republikanischen Rom, Col-legium Beatus Rhenanus, 1, Stuttgart, pp. 117-152.

id. c.s., La Regia, le rex sacrorum et la Res publica, in preparazione per i MEFRA.

KolB f. 1981, Agora und Theater, Volks- und Festversammlung, Berlin.

KraUse c. 1976, Zur baulichen Gestalt des republikanischen Comitiums, in “MdAI(R)”, 83, 1976, pp. 31-69.

magdelain a. 1990, Cinq jours épagomènes à Rome ?, in Jus, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain, CeFR, 133, Roma, 1990 [1962-63], pp. 279-303.

id. 1995, De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, Roma.

mommsen th. 1889, Le droit public romain, VI/1, Paris, 1889.

Palmer r.e.a. 1969, The King and the Comitium. A Study of Rome’s oldest Public Document, historia einzelschriften, heft 11, Wiesbaden.

id. 1970, The Archaic Community of the Romans, Cambridge.

rUsso f. 2007, Pitagorismo e spartanità. Elementi politico-culturali tra Taranto, Roma ed i Sanniti alla fine del IV sec. a.C., Campobasso.

id. 2011, Le statue di Alcibiade e Pitagora nel Comitium, in “ASNP”, 3, 1, 2011, pp. 105-134.

smith ch. J. 1996, Early Rome and Latium. Economy and Society (c. 1000 to 500 BC), Oxford.

id. 2006, The Roman Clan. The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology, Cambridge.

taylor l. r. 1966, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, Ann Arbor.

thommen l., Les Lieux de La pLèbe et de ses tribuns dans La rome répubLicaine, in “Klio”, 77, 1995, pp. 358-370.

torelli m., coLumna maenia, in Ltur, i (a-c), 1993, pp. 301-302.

Urso g. 2001, Roma «città greca»: nota a Strabone V 3, 5, 232, in “Aevum”, 75, 2001, pp. 25-35.

vaahtera J. 1993, On the Religious Nature of the Place of Assembly, in U. Paananen et al. (edd.), Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation, Acta Instituti Romani Finlandiae, 13, helsinki, pp. 107-116.

vanotti g. 1999, Roma polis Hellenis, Roma polis Tyrrhenis. Riflessioni sul tema, in “MeFRA”, 111, 1, 1999, pp. 217-255.

Wachter r. 1987, Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v. Chr., Bern-Frankfurt/Main-New York-Paris.

81IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

Fig. 1 – Il cippo del Lapis niger (La grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, p. 58-59, n. 3.39).

Fig. 2 – Il cippo arcaico sotto il Lapis niger (disegno Cirilli, Soprintendenza Archeologica di Roma, Archivio disegni).

Fig. 3 – L’altare del Volcanal (F. coarelli, Il Foro romano, 1, Roma, 1983, p. 175).

83IL COMIzIO deL FORO e Le ISTITUzIONI deLLA RePUBBLICA ROMANA

Fig. 5 – I Rostri, secon-do una restituzione di e. Gjerstad (e. gJerstad, Il Comizio romano nell’età repub-blicana, in “OpArch”, vol. II, 1941, p. 143, fig. 10).

Fig. 6 – Pianta schematica del lato meridionale del Comizio (e. gJerstad, Il Comizio romano nell’età repubblicana, in “OpArch”, vol. II, 1941, p. 98, fig. 1).