STELA.docx

Transcript of STELA.docx

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka meningkatan produktivitas dan pendapatan petani dari

pemanfaatan sumber daya lahan, penting adanya pertimbangan dalam mengambil

keputusan, salah satunya dengan melakukan survei tanah. Survei tanah merupakan

suatu cara mengumpulkan data, baik data fisik, kimia, biologi, lingkungan, dan iklim

dengan turun langsung kelapangan. Dengan adanya data dan informasi yang tersedia,

maka akan diketahui potensi suatu lahan atau suatu satuan peta lahan (SPL) dan

kesesuaian dari penggunaan lahan serta tindakan pengelolaan yang diperlukan untuk

setiap penggunaan dari satuan peta tersebut.

Evaluasi kesesuaian lahan adalah proses penilaian atau keragaan (perfomance)

lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi

survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainya, agar

dapat mengindentifikasi dan membuat perbandingan berbagai alternatif penggunaan

lahan yang mungkin di kembangkan (FAO, 1976 dalam arsyad, 1989 ; 209). Lahan

dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai

aktivitas manusia baik di masa lalu maupun masa sekarang. Sebagai contoh

pengunaan lahan dalam pertanian, dan konservasi tahan.

Dalam hal ini maka penulis berusaha untuk melakukan identifikasi hasil survei

tanah dan evaluasi lahan yang telah dilakukan tepatnya di lereng Dusun Payan

Geneng, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Batu yang bertujuan untuk mengetahui

bagaimana kemampuan lahan dan kesesuaian lahan di daerah tersebut dengan adanya

berbagai komoditas yang dibudidayakan di sekitarnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan survei tanah dan evaluasi lahan

ini yaitu:

1. Untuk fisiografi lahan yang meliputi landuse, lereng, relief,erosi, dan batuan

permukaan yang ada di Desa Punten

2. Untuk mengetahui Morfologi Tanah yang meliputi warna, tekstur, struktur,

konsistensi, perakaran, pori,drainase, permeabilitas, bahan kasar,top soil dan sub

soil yang ada di Desa Punten

1

3. Untuk mengetahui kondisi kemampuan lahan antar titik pengamatan yang

dilakukan di Desa Punten

4. Untuk mengetahui kondisi kesesuaian lahan antar titik pengamatan yang

dilakukan di Desa Punten

5. Untuk mengetahui analisis usahatani yang dilakukan di Desa Punten

6. Untuk mengetahui keterkaitan dan keselarasan analisis biofisik dan sosial

ekonomi tentang hasil survei tanah yang dilakukan di Desa Punten

7. Untuk mengetahui manfaat yang didapat dalam kegiatan survei tanah yang

dilakukan di Desa Punten.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum survei tanah dan evaluasi lahan yaitu

1. Agar mahasiswa mampu mengidentifikasi hasil survei tanah dan evaluasi lahan di

desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan bisa mengetahui kemampuan

serta kesesuaian lahan di daerah tersebut.

2. Agar mahasiswa mampu menganalisis hasil usahatani di lahan tersebut sehingga

bisa juga mengetahui keuntungan dan kelayakan usaha tani yang dilakukan oleh

petani di daerah Punten tersebut.

2

BAB II

METODOLOGI

2.1 Lokasi Observasi dan Waktu

Pelaksanaan fieldwork Survei Tanah dan Evaluasi Lahan dilaksanakan di desa

Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pelaksanaan survei dilakukan di lereng

dusun Payan Geneng dan dilakukan pada hari Minggu pada tanggal 24 November

2013.

2.2 Peralatan dan Bahan Survei serta Fungsi

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penyusunan peta kerja antara lain:

a. Cangkul : digunakan untuk menggali tanah dalam pembuatan minipit.

b. Sekop : digunakan untuk menggali tanah dalam pembuatan minipit.

c. Tanah : digunakan sebagai obyek pengamatan survei tanah (kesesuaian

lahan)

d. Meteran : digunakan untuk mengukur kedalaman profil tanah

dan ketebalan horison yang telah digali.

e. Sabuk Profil : digunakan untuk menentukan batas ketebalan horizon.

f. Pisau Belati : digunakan untuk mengambil sample tanah dan menandai

perbatasan dari jenis tanah pada satu titik

g. Munsell Soil Color Chart : digunakan untuk menentukan warna dari tanah

3

h. Botol Semprot : digunakan untuk melembabkan tanah pada saat penentuan

tekstur , struktur , dan konsistensi tanah.

i. Abney level atau Clinometer : digunakan untuk menentukan kelerengan lokasi

pengamatan.

j. Kantong plastik : digunakan sebagai tempat sampel tanah yang diambil.

k. Kompas : digunakan sebagai penunjuk arah titik lokasi pengamatan.

l. Kamera : digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan survei.

m. Buku atau modul Panduan Deskripsi Lapang : digunakan untuk panduan lapang.

n. Form Pengamatan : digunakan untuk mencatat hasil data yang didapat

o. Alat tulis (bolpoin, kertas, pensil, penghapus, tipe-x, penggaris) : digunakan

untuk mencatat dan membuat laporan hasil survei.

2.3 Metode Survei dan Penentuan Titik Pengamatan

Metode yang di gunakan dalam survei tanah adalah metode Grid Kaku.

Dimana pelaksanaannya membutuhkan Persiapan Peta, Interpretasi Foto Udara,

Pembuatan Mosaik Foto, Pembuatan peta acuan, Pembuatan satuan peta, transek dan

penentuan titik pengamatan.

Penentuan Titik Pengamatan

Untuk penentuan titik pengamatan, didasarkan pada keberadaan satuanpeta

lahan (SPL). Dari suatu bentang alam atau hamparan permukaan

bumi(landscape) yang mencakup komponen iklim, tanah, topografi,

hidrologi,dan vegetasi akan terbagi menjadi beberapa SPL, dalam artian

kelompok lahan yang mempunyai karakteristik sama. Kemudian dari SPL

tersebutdapat ditentukan titik pengamatan untuk survei tanah. Syarat penentuan

titik pengamatan :

a. Berada jauh dari lokasi penimbunan sampah, tanah galian atau bekas

bangunan , kuburan atau bahan – bahan lainnya.

b. Berjarak > 50 m dari pemukiman, pekarangan, jalan, saluran air dan

bagunan lainnya.

c. Jauh dari pohon besar, agar perakaran tidak menyulitkan galian profil

d. Pada daerah berlereng , profil dibuat searah lereng

4

2.4 Pembuatan Profil, Minipit dan Singkapan

2.5 Tahap Pengamatan Profil Tanah

1) Menggali tanah sedalam ±60 cm.

2) Memberi batas tiap-tiap horizon dan mengukur masing-masing horizon dengan

menggunakan meteran.

3) Mengambil sampel tanah pada tiap-tiap horizon dengan menggunakan pisau

lapang, lalu amati:

a. Kejelasan topografi (lihat lebar peralihan antara horizon pertama dan kedua,

dan seterusnya lalu ukur dengan menggunakan meteran untuk mengetahui

tingkat kejelasan topografi horison tersebut)

b. Bentuk topografi (lihat garis perbatasan antara horison pertama dengan

horison kedua lalu lihat bentuk garis tersebut, berbentuk lurus teratur,

berombak, tidak teratur atau terputus)

5

Membersihkan dahulu daerah yang ditetapkan sebagai tempat

penggalian profil tanah

Buatlah galian dengan menggunakan cangkul yang telah tersedia

dengan ukuran lubang galian yaitu 1,5 x 1 meter

Kemudian tanah bekas galian diangkut keatas menggunakan

sekop, dengan tanah bekas galian tidak ditumpuk diatas sisi

penampang pemeriksaan

Setelah terbentuk lubang penampang yang diinginkan ratakan

dinding penampang dengan menggunakan linggis

Selanjutnya mulai dengan melakukan pengamatan pada profil

tanah

c. Warna tanah (cocokkan warna sampel tanah yang diuji dengan warna yang

terdapat dalam buku Musell colour chart, kemudian lihat nilai hue, value dan

chroma untuk dapat menentukan warna tanah tersebut)

d. Tekstur tanah (sampel diberi sedikit air, kemudian tanah dipirit dengan

menggunakan ibu jari dan telunjuk, sambil dirasakan persentase halus

kasarnya tanah)

e. Konsistensi tanah (tekan sampel tanah secara pelan, sedang, dan kuat.

Kemudian lihat konsistensinya dalam keadaan lembab dan basah, dalam

keadaan lembab apakah tanah memiliki konsistensi yag gembur, teguh,

sangat teguh, atau sangat teguh sekali dan keadaan basah apakah tanah

konsistensi yang tidak lekat, agak lekat atau sangat lekat)

f. Struktur tanah (remas sampel kemudian perhatikan struktur tanah yang

dihasilkan dari remasan tersebut)

g. Perakaran (melihat perbandingan perakaran yang kasar dengan akar yang

halus dalam masing-masing horison)

2.6 Tabulasi Data

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara

membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang

dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Langkah –

langkah yang dilakukan adalah:

a) Menyiapkan data survei tanah

b) Membuat tabel dan memasukkan data

c) Satu table dengan posisi mendatar (horizontal) agar memudahkan untuk

membaca dan menginterpretasikannya

d) Antara lereng yang satu dengan yang lainnya dibuat dalam posisi vertikal untuk

memudahkan dalam membedakannya.

6

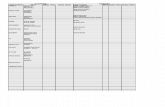

Berikut ini merupakan tabulasi data hasil fieldwork K2 :

Horizon Penciri Titik 1 (Lereng Atas)

Titik 2 (Lereng Bawah )

Titik 3 (Lereng Tengah)

1 Tekstur Lempung berpasir

Lempung berliat Lempung liat berpasir

Struktur Gumpal membulat

Gumpal membulat

Gumpal membulat

Konsistensi

Basah Agak lekat, Agak plastis

Lekat ,plastis Lekat ,plastis

Lembab Gembur Teguh Teguh Warna 10 YR 3/6 10 YR 2/1 10 YR 4/2 Lereng 18 0 33 % 14 0 18 % 16 0 25 %Relief Berbukit

15 – 30 %30 – 300 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Kedalaman efektif 66 cm 66 cm 63 cm Pori Meso Meso Erosi

Jenis Alur Alur Alur Derajat Sedang Sedang Sedang

2 Tekstur Lempung berpasir

Lempung berliat Lempung berpasir

Struktur Gumpal membulat

Gumpal membulat

Gumpal membulat

Konsistensi Basah Agak lekat,agak

plastis Lekat ,plastis Lekat ,plastis

Lembab Gembur Teguh TeguhWarna 10 YR ¾ 10 YR 3/1 10 YR 4/3 Lereng 18 0 33 % 14 0 18 % 16 0 25 %Relief Berbukit

15 – 30 %30 – 300 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Kedalaman efektif 66 cm 66 cm 63 cmPori Meso Meso Mikro Erosi

Jenis Alur Alur Alur Derajat Sedang Sedang Sedang

3 Tekstur Lempung berliat Pasir berlempung Lempung berpasir

Struktur Gumpal membulat

Gumpal bersudut Gumpal membulat

Konsistensi Basah lekat, plastis Agak lekat , agak Agak lekat ,

7

plastis agak plastis Lembab Teguh Gembur Teguh

Warna 10 YR 3/3 10 YR 4/3 10 YR 4/4 Lereng 18 0 33 % 14 0 18 % 16 0 25 %Relief Berbukit

15 – 30 %30 – 300 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Kedalaman efektif 66 cm 66 cm 63 cmPori Mikro Makro Meso Erosi

Jenis Alur Alur Alur Derajat Sedang Sedang Sedang

4 Tekstur Lempung berliat Pasir berlempung Lempung berpasir

Struktur Gumpal membulat

Gumpal bersudut Gumpal membulat

Konsistensi Basah lekat, plastis Agak lekat, agak

plastis Agak lekat, agak plastis

Lembab Teguh Gembur Teguh Warna 10 YR 3/2 10 YR ¾ 10 YR 4/6 Lereng 18 0 33 % 14 0 18 % 16 0 25 %Relief Berbukit

15 – 30 %30 – 300 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Berbukit kecil 15 – 30 %10 – 50 m

Kedalaman efektif 66 cm 66 cm 63 cmPori Mikro Meso Meso Erosi

Jenis Alur Alur Alur Derajat Sedang Sedang Sedang

2.7 Evaluasi Lahan dan Analisis Usahatani

Urutan kegiatan dalam evaluasi lahan antara lain : evaluasi kemampuan lahan,

evaluasi kesesuaian lahan, dan analisis kelas kesuburan tanah. Langkah-langkah

kegiatannya adalah :

a) Evaluasi Kemampuan Lahan

Pengkelasan data-data pengukuran lapangan di tiap satuan lahan

Cocokkan informasi data lapangan dengan tabel kemampuan lahan

Penentuan faktor pembatas dengan melihat faktor yang memiliki potensi

kerusakan lahan terberat

Penentuan kelas dan subkelas kemampuan lahan

Penyusunan arahan penggunaan lahan berdasarkan kelas kemampuan lahan

8

b) Evaluasi Kesesuaian Lahan

Isikan data lapangan ke dalam tabel isian evaluasi kesesuaian lahan

Cocokkan data lapangan ke dalam persyaratan tumbuh suatu tanaman

Tentukan kelas kesesuaian lahan tiap karakteristik lahannya

Tentukan faktor pembatas terberat yang ditentukan dari karakteristik lahan

yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman

Tentukan kelas kesesuaian lahannya

c) Analisis Kelas Kesuburan Tanah

Isikan data lapangan (karakteristik lahan) ke dalam tabel isian kemampuan

kesuburan tanah

Tentukan tipe kesuburan tanahnya berdasarkan karakteristik di lapisan tanah

atas

Tentukan tipe/subtipe kesuburan tanahnya berdasarkan karakteristik di lapisan

tanah bawah

Tentukan unit (kondisi modifier) berdasarkan kendala kesuburan tanah yang

ada

Tentukan kelas kemampuan kesuburan tanahnya

Analisis usaha digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu jenis usaha

yang dilakukan, menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu

usaha.Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a) Melakukan wawancara dengan petani

b) Menggali data yang diperlukan untuk menganalisis usahatani

c) Memasukkan data kedalam perhitungan :

Analisislaba – rugi

Revenue – cost ratio (RC Ratio)

Break even point (BEP), dll

d) Menginterpretasikanhasilperhitungan

9

BAB III

HASIL

3.1 Fisiografi Lahan (Land Use, Lereng, Relief, Erosi, Batuan Permukaan)

Titik Landuse Lereng ReliefErosi Batuan

permukaanJenis Derajat

Atas Pohon

pinus

Rumput

gajah

18o

33%

Berbukit

15-30%

30-300 m

Alur Sedang Tidak

berbatu

0%

Bawah Kubis

Wortel

Pillo

dendron

14o

18%

Berbukit

kecil

15-30%

10-50 m

Alur Sedang Sedikit

berbatu

<2%

Tengah Pohon

pinus

Ketela

pohon

Rumput

gajah

16o

25%

Berbukit

kecil

15-30%

10-50 m

Alur Sedang Tidak

berbatu

0%

10

0

20

38

59

66

H1

H2

H3

H4

3.2 Morfologi Tanah (Warna, Tekstur, Struktur, Konsistensi, Perakaran, Pori,

Drainase, Permeabilitas, Bahan Kasar, Top Soil dan Sub Soil)

a. Titik 1: Lereng Atas

Hasil

Titik

Gambar

Atas

Kondisi Perakaran = 0-66 cm

Warna Struktur Tekstur Konsistensi Pori

DominanBasah Lembab

H A.

0 – 20 cm

10 YR 3/6

Gumpal

Membulat

Lempung

Berpasir

Agak

Lekat

Agak

Plastis

Gembur Meso

H Bt1.

20 – 38 cm

10 YR ¾

Gumpal

Membulat

Lempung

Berpasir

Agak

Lekat

Agak

Plastis

Gembur Meso

H Bt2.

38 – 59 cm

10 YR 3/3

Gumpal

Membulat

Lempung

Berliat

Lekat Plastis Teguh Mikro

H Bt3.

59 – 66 cm

10 YR 3/2

Gumpal

Membulat

Lempung

Berliat

Lekat Plastis Teguh Mikro

11

0

25

39

57

66

H1

H2

H3

H4

Titik Drainase Permeabilitas Bahan

Kasar

Top soil Sub Soil

Atas Agak Baik Sedang Tidak ada Horiszon A

(0-20 cm)

Horizon (Bt)

20-66 cm

b. Titik 2: Lereng Bawah

Hasil

Titik

Gambar

Bawah

Kondisi Perakaran = 0 – 66 cm

Warna Struktur Tekstur Konsistensi Pori

DominanBasah Lembab

H Ap.

0 – 25 cm

10 YR 2/1

Gumpal

Membulat

Lempung

Berliat

Lekat Plastis Teguh Meso

H Bw1.

25 – 39 cm

10 YR 3/1

Gumpal

Membulat

Lempung

Berliat

Lekat Plastis Teguh Meso

H Bw2. Gumpal Pasir Agak Agak Gembur Makro

12

13

0

26

38

50

63

H1

H2

H3

H4

39 – 57 cm

10 YR 4/3

Bersudut Berlempung Lekat Plastis

H C.

57 – 66 cm

10 YR ¾

Gumpal

Bersudut

Pasir

Berlempung

Agak

Lekat

Agak

Plastis

Gembur Makro

Titik Drainase Permeabilitas Bahan Kasar Top soil Sub Soil

Bawah baik Cepat Tidak ada Horizon (Ap)

0- 25 cm

Horizon

(Bw) 25- 66

cm

c. Titik 3: Lereng Tengah

Hasil

Titik

Gambar

Tengah

Kondisi Perakaran = 0 – 63 cm

Warna Struktur Tekstur Konsistensi Pori

13

DominanBasah Lembab

H. Ap

0 – 26 cm

10 YR 4/2

Gumpal

Membulat

Lempung

Liat

Berpasir

Lekat Plastis Teguh Mikro

H Bw1

26 – 38 cm

10 YR 4/3

Gumpal

Membulat

Lempung

Liat

Berpasir

Lekat Plastis Teguh Mikro

H Bw2.

38 – 50 cm

10 YR 4/4

Gumpal

Membulat

Lempung

Berpasir

Agak

Lekat

Agak

Plastis

Teguh Meso

H C. 50 –

63

10 YR 4/6

Gumpal

Membulat

Lempung

Berpasir

Agak

Lekat

Agak

Plastis

Teguh Meso

Titik Drainase Permeabilitas Bahan Kasar Top soil Sub Soil

Tengah Sedang Agak Cepat Tidak Ada Horizon

(Ap) 0-26

cm

Horizon

(Bw) 26-

63 cm

3.3 Kelas Kemampuan Lahan

1. Poin Pengamatan I (Lereng Atas)

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

Data Kode Kelas

1. Tekstur tanah (t)

a. Lapisan Atas Lempung berpasir t4 IV

b. Lapisan Bawah Lempung berliat t2 I

2. Lereng (%) 33 % l4 VI

3. Drainase Baik d0 I

4. Kedalaman tanah 66 cm k2 IV

5. Tingkat Erosi Ringan e1 III

6. Batu/Kerikil Tidak berbatu b0 III

7. Bahaya Banjir Tidak ada o0 I

14

Kelas Kemampuan Lahan VI

Faktor Pembatas l4

Sub Kelas Kemampuan VI, l

2. Point Pengamatan II (Lereng Bawah)

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

Data Kode Kelas

1. Tekstur tanah (t)

a. Lapisan Atas Lempung berliat t2 I

b. Lapisan Bawah Lempung Berpasir t4 III

2. Lereng (%) 14 % l3 III

3. Drainase Agak baik d1 I

4. Kedalaman tanah 63 cm k2 IV

5. Tingkat Erosi Sedang e2 IV

6. Batu/Kerikil Sedikit b1 IV

7. Bahaya Banjir Kadang-kadang o1 II

Kelas Kemampuan Lahan IV

Faktor Pembatas k2 , e2, b1

Sub Kelas Kemampuan IV, keb

3. Point Pengamatan III (Lereng Tengah)

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

Data Kode Kelas

1. Tekstur tanah (t)

a. Lapisan Atas Lempung liat berpasir t2 I

b. Lapisan Bawah Lempung berpasir t4 III

2. Lereng (%) 25 % l3 IV

3. Drainase Agak buruk d2 II

4. Kedalaman tanah 63 cm k2 IV

5. Tingkat Erosi Sedang e2 IV

6. Batu/Kerikil Tidak berbatu b0 III

7. Bahaya Banjir Tidak ada o0 I

Kelas Kemampuan Lahan IV

15

Faktor Pembatas l3, k2, e2,

Sub Kelas Kemampuan IV, lke

3.4 Kelas Kesesuaian Lahan

Lahan Lereng Atas

Kriteria lahan aktual tanaman pinus

Kelas kesesuaian lahan aktual

Kesesuaian lahan actual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat

biofisik tanah atau sumberdaya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan

masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa

karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh

tanaman yang dievaluasi. Dapat diketahui komoditas yang ada pada saat itu yaitu

pada lereng tengah adalah jeruk Sunkist, lereng atas adalah tanaman pinus dan

lereng bawah adalah tanaman kubis. Berikut ini adalah table kesesuaian masing-

masing lereng.

16

Persyaratan

Penggunaan/Karakteristik Lahan

SPL 1

Data Kelas

Temperatur (tc)

Temperatur rerata (0C) - -

Ketersediaan Air (wa)

Curah Hujan (mm) pada masa

pertumbuhan

- -

Kelembaban (%) - -

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainase Baik S1

Media perakaran (rc)

Tekstur Agak halus S1

Bahan Kasar (%)

Kedalaman Tanah (cm) 66 cm S3

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) 33 % N

Bahaya erosi Ringan S2

Bahaya banjir

Genangan - -

Penyiapan lahan (lp)

Batuan di permukaan (%) 0 % S1

Singkapan batuan (%)

KELAS KESESUAIAN LAHAN N

FAKTOR PEMBATAS Eh

SUB KELAS KESESUAIAN LAHAN N eh

Kesesuaian Lahan Potensial

Kriteria kesesuaian tanaman karet

18

Penggunaan/Karakteristik Lahan

Data Kelas

Temperatur (tc)

Temperatur rerata (0C) - -

Ketersediaan Air (wa)

Curah Hujan (mm) pada masa

pertumbuhan

- -

Kelembaban (%) - -

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainase Baik S1

Media perakaran (rc)

Tekstur Agak halus S1

Bahan Kasar (%)

Kedalaman Tanah (cm) 66 cm S3

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) 33 % S3

Bahaya erosi Ringan S2

Bahaya banjir

Genangan - -

Penyiapan lahan (lp)

Batuan di permukaan (%) 0 % S1

Singkapan batuan (%)

KELAS KESESUAIAN LAHAN S3

FAKTOR PEMBATAS eh, rc

SUB KELAS KESESUAIAN LAHAN S3 eh, rc

Lahan LerengBawah

20

Komoditas: Kubis (Brassica oleracea L.)

Tabel Kriteria Kesesuaian lahan Kubis

Kesesuaian Lahan Tanaman Kubis

21

Persyaratan

Penggunaan/Karakteristik Lahan

SPL 1

Data Kelas

Temperatur (tc) - -

Temperatur rerata (0C) - -

Ketersediaan Air (wa)

Curah Hujan (mm) pada masa

pertumbuhan

- -

Kelembaban (%) - -

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainase Agak Baik S1

Media perakaran (rc)

Tekstur Halus S1

Bahan Kasar (%) - -

Kedalaman Tanah (cm) 66 cm S3

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) 14% S2

Bahaya erosi Sedang S2

Bahaya banjir

Genangan - -

Penyiapan lahan (lp)

Batuan di permukaan (%0 2-5 % S1

Singkapan batuan (%) - -

KELAS KESESUAIAN LAHAN S2

FAKTOR PEMBATAS eh

SUB KELAS KESESUAIAN LAHAN S2 eh

Pada lahan lereng baawah tidak diperlukan perubahan tanaman, dikarenakan pada

lahan tersebut sudah sesuai jika ditanami tanaman kubis. Namun hal ini perlu

dilakukan konservasi lahan dengan cara di bentuk terasering.

22

Lahan Lereng Tengah

Komoditas : Ubi Kayu (Manihot esculenta)

Tabel kriteria kesuaian lahan Ubi Kayu (Manihot esculenta)

Persyaratan penggunaan/

karakteristik lahan S1 S2 S3 N

Temperatur (tc)

18 - 20 < 18

30 - 35 > 35

Ketersediaan air (wa)

600 - 1.000 500 - 600 < 500

2.000 - 3.000 3.000 -5.000 > 5.000

Lama bulan kering (bln) 3,5 - 5 5 - 6 6 - 7 > 7

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainasebaik, agak terhambat

agak cepat, sedang terhambatsangat terhambat,

cepatMedia perakaran (rc)

Tekstur agak halus, sedang halus, agak kasar sangat halus kasar

Bahan kasar (%) < 15 15 - 35 35 - 55 > 55

Kedalaman tanah (cm) > 100 75 - 100 50 - 75 < 50

Gambut:

Ketebalan (cm) < 60 60 - 140 140 - 200 > 200

Ketebalan (cm), jika ada

sisipan bahan mineral/

pengkayaan

saprik, hemik,

hemik+ fibrik+

Retensi hara (nr)

KTK liat (cmol) > 16 ≤ 16

Kejenuhan basa (%) 20 < 20

4,8 - 5,2 < 4,8

7,0 - 7,6 > 7,6

C-organik (%) > 0,8 ≤ 0,8

Toksisitas (xc)

Salinitas (dS/m) < 2 2 - 3 3 - 4 > 4

Sodisitas (xn)

Alkalinitas/ESP (%) - - - -

Bahaya sulfidik (xs)

Kedalaman sulfidik (cm) > 100 75 - 100 40 - 75 < 40

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) < 8 8 - 16 16 - 30 > 30

Bahaya erosi sangat rendah rendah - sedang berat sangat berat

Bahaya banjir (fh)

Genangan F0 - F1 > F1

Penyiapan lahan (lp)

Batuan di permukaan (%) < 5 5 - 15 15 - 40 > 40

Singkapan batuan (%) < 5 5 - 15 15 - 25 > 25

pH H2O 5,2 - 7,0

< 140 140 - 200 200 - 400 > 400

Kematangan saprik+ fibrik

Kelas kesesuaian lahan

Temperatur rerata (°C) 22 - 28 28 - 30

Curah hujan (mm) 1.000 - 2.000

23

Kesesuaian lahan Ubi Kayu (Manihot esculenta)

Persyaratan

Penggunaan/Karakteristik Lahan

SPL 1

Data Kelas

Temperatur (tc)

Temperatur rerata (0C) - -

Ketersediaan Air (wa)

Curah Hujan (mm) pada masa

pertumbuhan

- -

Kelembaban (%) - -

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainase Agak Buruk S2

Media perakaran (rc)

Tekstur Agak Kasar S2

Bahan Kasar (%)

Kedalaman Tanah (cm) 63 cm S3

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) 25 % S3

Bahaya erosi Sedang S2

Bahaya banjir

Genangan - -

Penyiapan lahan (lp)

Batuan di permukaan (%0 0 % S1

Singkapan batuan (%) - -

KELAS KESESUAIAN LAHAN S3

FAKTOR PEMBATAS rc, eh

SUB KELAS KESESUAIAN LAHAN S3 rc, eh

24

Kesesuaian Lahan Potensial

Kriteria kesesuaian lahan potensial tanaman Kapas (Gossypium hirsutum)

25

kesesuaian lahan potensial tanaman Kapas (Gossypium hirsutum)

Persyaratan

Penggunaan/Karakteristik Lahan

SPL 1

Data Kelas

Temperatur (tc)

Temperatur rerata (0C) - -

Ketersediaan Air (wa)

Curah Hujan (mm) pada masa

pertumbuhan

- -

Kelembaban (%) - -

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainase Agak Buruk S2

Media perakaran (rc)

Tekstur Agak Kasar S2

Bahan Kasar (%)

Kedalaman Tanah (cm) 63 cm S2

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) 25 % S3

Bahaya erosi Sedang S2

Bahaya banjir

Genangan - -

Penyiapan lahan (lp)

Batuan di permukaan (%0 0 % S1

Singkapan batuan (%) - -

KELAS KESESUAIAN LAHAN S3

FAKTOR PEMBATAS eh

SUB KELAS KESESUAIAN LAHAN S3 eh

3.5 Hasil Kompilasi Data Usahatani

Dalam Survey Tanah dan Evaluasi Lahan yang dilakukan terdapat beberapa

petani yang melakukan usahatani di wilayah tersebut, yang terbagi atas tiga lahan

yang berbeda. Seperti bagian pada pengamatan lahan di titik 4 bagian atas, bawah

26

dan tengah berikut data usahatani yang kami dapatkan dari wawancara dengan petani

penggarap maupun pemilik lahan di daerah setempat.

Titik 1 : Data Usahatani Lahan Atas

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan di lahan pertama yaitu pada lahan

atas, lahan tersebut bukan milik petani melainkan milik perhutani, sehingga disini

tidak dilakukan wawancara dengan pihak perhutani.

Lereng Atas

Nama responden : Bapak Durmanam

Umur : 64 tahun

Alamat : Desa Punten, RT03 RW02, Kecamatan

Bumiaji, Kabupaten Batu, Malang

Pekerjaan utama : Buruh tani

Jumlah anggota keluarga : 4

Status kepemilikan lahan : punya sendiri

Luas lahan : 0,125 ha

Komoditas yang ditanam : tanaman ucet dan tanaman jahe

Analisis usahatani 3 kali masa panen :

Biaya tetap (TFC) : per tahun 3 kali masa panen (informasi biaya)

Nama Jumlah Komoditas Proporsiona

l

Penggunaan

Harga

Awal

(Rp)

Umur

Ekonomis

(th)

1 Cangkul 3 buah Tanaman ucet 2/3 alat 100.000 6

2 Sabit 3 buah Tanaman jahe 1/3 alat 15.000 6

Tanaman ucet 2/3 alat

Keterangan:

Rumus Nilai Penyusutan tiap alat: harga beli/umur ekonomis(th) x

proporsional penggunaan x jumlah satuan.

Rumus sewa lahan: nilai sewa lahan x proporsional penggunaan

Dalam satu tahun terdapat tiga kali masa produksi untuk tanaman jagung,

dan sekali masa produksi untuk tanaman singkong, dengan asumsi setiap kali

produksi selalu sama TC dan TR-nya (sesuai pernyataan Bapak Durmanam).

27

a) TFC tanaman ucet :

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah

pengeluaran

35.832

1. Penyusutan alat:

Cangkul 3 11.111 33.333

Sabit 3 833 2.499

b) TFC tanaman jahe :

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah

pengeluaran

2.499

1. Penyusutan alat:

Sabit 3 833 2.499

Biaya variabel (TVC) : per tahun (3 kali masa panen)

a) TVC tanaman ucet :

No Perincian Satuan Harga

satuan (Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah

pengeluaran

49.000

1. Benih 2 kg x 1 = 2 kg 4.500 9.000

2. Pupuk phonska 1 x 5 kg = 5 kg 2.000 10.000

Pupuk kandang 2 karung x 3 = 6

karung

5.000 30.000

b) TVC tanaman jahe :

28

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah pengeluaran 71.500

1. Benih 2 kg x 1 = 2 kg 2.000 4.000

2. Pupuk urea 2 x 5 kg = 10 kg 3.000 30.000

Pupuk kandang 2 karung x 3 = 6

karung

5.000 30.000

3. Pestisida ditan 1 liter 7.500 7.500

Total Biaya (TC)

a) TC tanaman ucet = TFC + TVC (tanaman ucet)

= 35.832 + 49.000

= 84.832

b) TC tanaman jahe = TFC + TVC (tanaman jahe)

= 2.499 + 71.500

= 73.999

Total Penerimaan (TR) Usahatani Bapak Durmanam :

a) TR tanaman ucet = P x Q

= 3000 x 150

= 450.000

b) TR tanaman jahe = P x Q

= 15.000 x 150

= 2.250.000

Total keuntungan (π) Usahatani Bapak Darmanam

a) Π tanaman ucet = TR – TC

= 450.000 – 84.832

= 365.168

b) Π tanaman jahe = TR – TC

= 2.250.000 – 73.999

= 2.176.001

Total keuntungan keseluruhan = Π tanaman ucet + Π tanaman jahe

= 365.168 + 2.176.001

= 2.541.169

Analisis BEP :

29

a) Analisis BEP tanaman ucet

TFC/tahun = Rp 35.832

TFC/produksi = 35.832/3 = Rp 11.944

P = Rp 3.000

TVC/tahun = Rp 49.000

TVC/produksi = 49.000/3 = Rp 16.333,33

TVC/unit = 16.333,33/ (150) = Rp 108,88

TC/tahun = Rp 84.832

TC/produksi = 84.832/3 = 28.277,33

BEP unit = FC

P−VC = 11.944/3.000 – 108,88 = 11.944/2891,12 =

4,13 kg

BEP rupiah = FC

1−vc / p = Rp 28.277,33/150 = Rp 188,51

Analisis RC Ratio

R/C Ratio = TR/TC = 450.000/84.832 = 5,3

b) Analisis BEP tanaman jahe

TFC/tahun = Rp 35.832

TFC/produksi = 35.832/3 = Rp 11.944

P = Rp 3.000

TVC/tahun = Rp 49.000

TVC/produksi = 49.000/3 = Rp 16.333,33

TVC/unit = 16.333,33/ (150) = Rp 108,88

TC/tahun = Rp 84.832

TC/produksi = 84.832/3 = 28.277,33

BEP unit = FC

P−VC = 11.944/3.000 – 108,88 = 11.944/2891,12 =

4,13 kg

BEP rupiah = FC

1−vc / p = Rp 28.277,33/150 = Rp 188,51

Analisis RC Ratio

R/C Ratio = TR/TC = 450.000/84.832 = 5,3

30

Titik 2: Data Usahatani Lahan Bawah

Nama Petani : Pak Maskuri

Desa : Punten

Dusun : Payan Geneng, Sawah Dukuh

RT/RW : 04 / 03

Kota / Kab : Batu

Propinsi : Jawa Timur

Komoditas : Sayur (Kubis, Wortel, dan Jagung)

A. Sejarah Usahatani

Sejarah pertanian di daerah ini dimulai sejak dahulu yang melakukan

bercocok tanam sayuran, seperti wortel dan sawi daging. Usahatani di lahan ini

sudah turun temurun dari orang tua petani responden yang mengelolah lahan

budidaya sayuran ini. Hingga kini petani responden yang melanjutkan usahatani

yang diwariskan kepada beliau namun beliau tidak sepenuhnya mengandalkan

hasil panen dari lahan tersebut karena beliau telah memiliki pekerjaan sebagai

karyawan di selekta. Hal ini membuat usahatani yang dilakukan lebih kepada

pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga petani responden saja.

B. Data Petani Responden

1. Nama : Pak Maskuri

2. Umur : 43 tahun

3. Pendidikan : MAN hingga kelas 2

4. Pekerjaan Utama : Karyawan Selekta

5. Pekerjaan Sampingan : Ternak Sapi

6. Jumlah anggota keluarga : 4 Jiwa

7. Penguasaan Lahan Garapan Pertanian

Tabel Data Luas Penguasaan Lahan Pertanian

No KeteranganJenis Lahan (Ha)

JumlahSawah Tegal/Kebun Pekarangan

1 Milik sendiri 450 m2 = sawah

-digarap sendiri Ada Ada 3 ha = tegal

-disewakan

-dibagi-hasilkan

jumlah (a) 1 1

31

2 milik orang lain

-disewakan

-dibagi-hasilkan

jumlah (b)

jumlah (a+b)

8. Kepemilikan Ternak

Tabel Data Kepemilikan Ternak

No. Jenis Ternak Jumlah

1 Sapi 4

2 Kambing

3 Ayam 50

C. Usahatani (Kegiatan Bercocok Tanam)

1. Komoditas : Wortel , Sawi, dan Jagung

2. Pola Tanam : Rotasi Tanaman

D. Biaya, Penerimaan, Dan Keuntungan Usahatani

1. Biaya Tetap

No. Uraian Jumlah

(Unit)

Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Sewa Lahan/ Pajak - - Rp 16.000,-

2. Sewa Alat - - -

3. Penyusutan Alat:

- Cangkul

- Sabit

- Garpu

4

6

1

Rp 2.600,-

Rp 2.500,-

Rp 2.200,-

Rp 14.400,-

Rp 15.000,-

Rp 2.200,-

Jumlah Rp 47.600,-

32

2. Biaya Variabel

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Benih/ Bibit 1 Kw Rp 5.000,- /

set kg

Rp 500.000,-

2. Pupuk

- Organik

- Urea 20 Kg Rp 4.000,- / kg

Rp 25.000,-

Rp 80.000,-

3. Obat-obatan 2 Botol Rp 25.000,- Rp 50.000,-

4. Tenaga Kerja - - -

5. Air - - -

6. Listrik - - -

Jumlah Rp 655.000,-

3. Total Biaya

Total Biaya Usahatani = Biaya Tetap + Biaya Variabel

= Rp 47.600 + Rp 655.000

= Rp 702.600,-

4. Penerimaan

Produksi Wortel = 470 Kg

Harga Wortel = Rp 3.200,-

Penerimaan Usahatani Wortel = Rp 1.504.000,-

5. Keuntungan

a. Modal : Rp 750.000,-

b. Penerimaan : Rp 1.504.000,-

c. Keuntungan : Rp 754.000,-

E. Pemasaran Hasil Pertanian

No. Uraian Jumlah Pemasaran Alasan

Unit % Lembaga

Pemasaran

Lokasi

1. Dikonsumsi Sendiri:

- Jagung

- Wortel Tengkulak Diambil

Tidak

membu-

tuhkan

33

- Sawi

Daging

biaya

transport

asi.

2. Dijual

Titik 3 Data Usahatani Lahan Tengah

Nama Petani : Pak Abdul Rokhim

Desa : Punten

Dusun : Payan Geneng, Sawah Dukuh

RT/RW : 04 / 03

Kota / Kab : Batu

Propinsi : Jawa Timur

Komoditas : Jeruk Keprok

A. Sejarah Usahatani

Menurut petani responden, sejarah usahatani ini merupakan hibah dari

orang tua beliau. Sehingga beliau tinggal melanjutkan usahatani jeruk keprok

yang telah dilakukan secara turun temurun.

B. Data Petani Responden

1. Nama : Pak Abdul Rokhim

2. Umur : 44 tahun

3. Pendidikan : SLTP

4. Pekerjaan Utama : Karyawan Selekta

5. Pekerjaan Sampingan : Ternak Kambing dan Ayam

6. Jumlah anggota keluarga : 4 Jiwa

7. Penguasaan Lahan Garapan Pertanian

8. Kepemilikan Ternak

Tabel Data Kepemilikan Ternak

No. Jenis Ternak Jumlah

1 Sapi

2 Kambing 8

3 Ayam 2

C. Usahatani

34

1. Komoditas : Jeruk Keprok

2. Pola Tanam : Tumpang sari dengan Jambu Biji

D. Biaya, Penerimaan dan Keuntungan Usahatani

1. Biaya Tetap

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Sewa Lahan/ Pajak - - Rp 15.000,-

2. Sewa Alat - - -

3. Penyusutan Alat:

- Cangkul

- Sabit

- Garpu

2

3

1

Rp 2.600,-

Rp 2.500,-

Rp 2.200,-

Rp 5.200,-

Rp 7.500,-

Rp 2.200,-

Jumlah Rp 29.900,-

2. Biaya Variabel

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Benih/ Bibit 60 Bibit Rp 5.000,- / Bibit Rp 300.000,-

2. Pupuk

- Organik

- NPK

10 Kg

25 Kg

Rp 25.000,0

Rp 115.000,- per sak

Rp 5.000,-

Rp115.000,-

3. Obat-obatan < ¼ Botol Rp 63.000,- / Botol Rp 15.000,-

4. Tenaga Kerja - - -

5. Air - - -

6. Listrik - - -

Jumlah Rp 435.000,-

3. Total Biaya

Total Biaya Usahatani = Biaya Tetap + Biaya Variabel

= Rp 29.900 + Rp 435.000

= Rp 469.900,-

4. Penerimaan

Produksi Jeruk Keprok : 300 Kg

Harga Jeruk Keprok : Rp 8.000,-

35

Pendapatan : Rp 2.400.000,-

5. Keuntungan

a. Modal : Rp 500.000,-

b. Pendapatan : Rp 2.400.000,-

c. Keuntungan : Rp 1.900.000,-

E. Pemasaran

No. Uraian Jumlah Pemasaran Alasan

Unit % Lembaga

Pemasaran

Lokasi

1. Dikonsumsi Sendiri:

2. Dijual

Jeruk Keprok 3 Kw Tengkulak Di Antar

Ke Pasar

Lebih Praktis

dan Tidak

membutuhka

n biaya

Transportasi.

BAB IV

36

PEMBAHASAN

4.1 Penjelasan Fisiografi Lahan (Perbedaan Antar Titik, Faktor Yang

Mempengaruhi)

Dari hasil pengamatan terhadap ketiga titik yaitu titik atas, bawah dan tengah

terdapat perbedaan landuse, lereng, relief dan batuan permukaan. Sedangkan untuk

tingkat erosi sama. Berikut ini adalah penjelasan perbedaan antar titik tersebut:

a. Landuse

Perbedaan landuse antara ketiga titik dapat disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain karena perbadaan fungsi dari penggunaan lahan tersebut. Titik atas

yaitu lahan hutan, landuse berupa pohon pinus dan rumput gajah. Hal ini

berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya

alam yang ada disekitarnya. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana

mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam di lingkungan yang ada

dibawahnya sulit dihindari, dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk

ditanggulangi. Selain itu dengan adanya hutan ini mampu menjaga ekosistem

alami didesa tersebut. Karena di wilayah Punten mayoritas masyarakat di desa

tersebut menjadi petani. Penggunaan landuse berupa pohon pinus ditanam di titik

atas dikarenakan untuk menahan erosi dan mencegah sedimentasi. Selain itu pada

titik atas juga terdapat semak seperti rumput gajah. Rumput gajah tersebut dapat

digunakan sebagai makanan ternak atau bahkan dijual kepada petani lain yang

membutuhkan serta dengan adanya rumput gajah juga akan dapat mengurangi

tingkat erosi terutama di lereng atas.

Sedangkan di titik tengah, landuse berupa pohon pinus, rumput gajah dan

ketela pohon. Di titik ini sudah terdapat pengolahan tanah. Penanaman ketela

pohon ini dimungkinkan karena pada titik tengah masih mudah untuk dilakukan

pengolahan, perawatan dan pemanenan. Tanaman tersebut dapat ditanam di

lereng tengah walaupun berada pada lahan miring. Kondisi lahan tersebut tidak

terlalu basah dan drainase cukup baik, sehingga dalam kondisi yang berlereng

pun dapat digunakan untuk penanaman tanaman semusim misalnya ketela pohon

dan tanaman tahunan misalnya pinus. Sama seperti lereng atas, pada lereng

tengah juga ditemukan rumput gajah yang dapat mengurangi tingkat erosi dan

memiliki nilai ekonomi.

37

Pada titik bawah landuse berupa tanaman semusim yakni kubis dan wortel

serta tanaman Pillodendron. Tanaman-tanaman tersebut ditanam di lereng bawah

karena lereng bawah memiliki tingkat kelerengan yang cukup landai, drainase

yang baik, dan lebih datar dari pada lereng tengah dan lereng atas. Selain itu,

lereng bawah mudah dijangkau oleh petani sehingga mudah untuk dilakukan

pengolahan dan pemanenan.

b. Lereng

Dari segi kelerengan, terdapat perbedaan kelerengan antar tiga titik. Yaitu

18o 33% pada lereng atas, 14o 18% pada lereng tengah dan 16o 25% pada lereng

bawah. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan ketinggian

tempat. Semakin tinggi tempat tersebut maka kelerengannya semakin curam.

c. Relief

Dari ketiga lereng yaitu lereng yaitu lereng atas, bawah dan tengah memilki

relief yang tidak sama. Relief pada lereng atas berbukit 15-30% 30-300 m,

sedangkan untuk lereng tengah dan bawah memilki relief yang sama yaitu

berbukit kecil 15-30% 10-50 m. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan

ketinggian dan kelerengan, semakin tinggi atau curam suatu tempat maka relief

yang terbentuk semakin berbukit dengan tinggi relief yang berbeda.

d. Erosi

Erosi yang terjadi pada ketiga titik sama yaitu memiliki jenis alur dengan

derajat sedang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kelerengan dan vegetasi yang ada

di lereng tersebut.

e. Batuan Permukaan

Batuan permukaan yang terdapat pada ketiga titik bebeda. Pada titik atas dan

tengah tidak berbatu (0%), sedangkan pada titik bawah sedikit berbatu <2%. Hal

ini dipengaruhi oleh aktivitas organisme dan mikroorganisme dalam tanah. Pada

titik atas dan tengah masih terdapat BOT dan terdapat banyak organisme seperti

cacing, orong-orong, semut dll, sehingga aktivitas organisme berjalan dengan

baik. Aktivitas tersebut dapat berpengaruh pada tingkat pengolahan tanah.

Semakin banyak organisme maka akan semakin tinggi tingkat pengolahan tanah

yang dilakukan oleh organisme tersebut dan selanjutnya dapat membantu

pembentukan tanah dari batuan.

38

4.2 Penjelasan Morfologi Lahan (Perbedaan Antar Titik, Faktor Yang

Mempengaruhi)

Berdasarkan hasil pengamatan dari 3 titik yang di amati yaitu titik 1 di lereng

atas, titik 2 di lereng bawah, dan titik 3 di lereng tengah. Pada pengamatan titik 1

(lereng atas) terdapat 4 horizon. Horizon 1 antara 0-20 cm, horizon 2 antara 20-38

cm, horizon 3 antara 38-59 cm, dan horizon 4 antara 59-66 cm. Pada pengamatan 2

(lereng bawah) terdapat 4 horizon. Horizon 1 antara 0-25 cm, horizon 2 antara 25-39

cm, horizon 3 antara 39-57 cm, dan horizon 4 antara 57-66 cm. Pada pengamatan

titik 3 (lereng tengah) terdapat 4 horizon, horizon 1 antara 0-26 cm, horizon 2 antara

26-38, horizon 3 antara 38-50 cm, dan horizon 4 antara 50-63 cm.

Tekstur Pada pengamatan titik 1 (Lereng atas), Tekstur yang ditemukan pada

horizon 1 dan 2 adalah lempung berpasir dimana di temukan ciri-ciri rasa kasar agak

jelas, membentuk bola agak keras tapi mudah hancur serta melekat. sedangkan pada

horizon 3 dan 4 tekstur yang ditemukan adalah lempung berliat dengan ciri-ciri rasa

agak kasar, membentuk bola agak teguh, kering, dapat sedikit di gulung jika di plirit,

gulungan mudah hancur, melekatnya sedang. Pada pengamatan titik 2 (lereng

bawah), tekstur pada horizon 1 dan 2 adalah lempung berliat dengan ciri- ciri rasa

agak kasar, membentuk bola agak teguh, kering, dapat sedikit di gulung jika di plirit,

gulungan mudah hancur, melekatnya sedang, sedangkan pada horizon 3 dan 4 adalah

pasir berlempung dengan ciri-ciri rasa kasar agak jelas, membentuk bola yang

mudah sekali hancur dan sedikit melekat. Pada pengamatan titik 3 (lereng tengah),

tekstur yang ditemukan pada horizon 1 dan 2 adalah lempung liat berpasir dengan

ciri-ciri rasa kasar agak jelas, membentuk bolateguh (kering), membentuk guludan

jika di plirit, gulungan mudah hancur, dan melekat. sedangkan pada horizon 3 dan 4

teksturnya adalah lempung berpasir dengan ciri-ciri rasa kasar agak jelas,

membentuk bola agak keras tapi mudah hancur serta melekat .

Struktur yang di temukan pada pengamatan titik 1 (lereng atas), Struktur pada

horizon 1,2,3 dan 4 adalah gumpal membulat karena memiliki ciri-ciri menyerupai

kubus dengan sudut yang membulat. Pada titik 2 (lereng bawah) struktur horizon 1

dan 2 adalah gumpal membulat ciri-ciri menyerupai kubus dengan sudut yang

membulat, sedangkan pada horizon 3 dan 4 adalah gumpal bersudut dengan ciri

menyerupai kubus bersuut tajam dengan sumbu horizontal setara dengan sumbu

vertikal. Pada titik 3 (lereng tengah), struktur yang di temukan pada horizon 1,2,3

39

dan 4 adalah gumpal membulat karena memiliki ciri menyerupai kubus dengan sudut

yang membulat .

Warna yang di temukan pada pengamatan titik 1 (lereng atas). Pada horizon 1

warnanya adalah 10 YR 3/6, horizon 2 warnanya 10 YR 3/4, horizon 3 warnanya 10

YR 3/3, dan horizon 4 warnanya adalah 10 YR 3/2. Pada pengamatan titik 2 (lereng

bawah), warna yang di temukan pada horizon 1 adalah 10 YR 2/1, horizon 2

warnanya adalah 10 YR 3/1, horizon 3 warnanya adalah 10 YR 4/3, dan pada

horizon 4 warnanya adalah 10 YR 3/4. Sedangkan pada pengamatan titik 3 (lereng

tengah), di horizon 1 warnanya adalah 10 YR 4/2, horizon 2 warnanya adalah 10 YR

4/3, horizon 3 warnanya adalah 10 YR 4/4, dan pada horizon 4 warna yang di

temukan adalah 10 YR 4/6.

Untuk pengamatan konsistensi menggunakan konsistensi basah dan lembab.

Pada titik 1 (lereng atas), Pada horizon 1 dan 2 konsistensinya sama, konsistensi

basahnya di temukan agak lekat karena pada saat pengamatan tanah yang tertinggal

di tangan hanya sedikit dan agak plastis karena terbentuk gelintir tanah dan tahan

terhadap tekanan, sedangkan pada konsistensi lembabnya adalah gembur karena

pada saat di remas bisa bercerai, bila di genggam massa tanah bergumpal dan

melekat bila di tekan. Pada horizon 3 dan 4 konsistensinya sama, konsistensi

basahnya lekat karena tanah tertinggal pada kedua belah jari dan plastis sedangkan

konsistensi lembabnya adalah teguh karena massa tanah tahan terhadap remasan tak

mudah berubah-ubah. Di titik 2 (lereng bawah) pada horizon 1 dan 2 konsistensi

basahnya lekat karena tanah tertinggal pada kedua belah jari dan plastis, sedangkan

pada konsistensi lembabnya adalah teguh karena massa tanah tahan terhadap

remasan tak mudah berubah-ubah. Pada horizon 3 dan 4 konsistensinya juga sama,

konsistensi basahnya adalah agak lekat karena tanah tertinggal di salah satu jari dan

agak plastis karena terbentuk gelintir tanah dan tahan terhadap tekanan, sedangkan

untuk konsistensi lembabnya adalah gembur karena pada saat di remas bisa bercerai,

bila di genggam massa tanah bergumpal dan melekat bila di tekan. Di titik 3 (lereng

tengah), horizon 1 dan 2 konsistensi basahnya adalah lekat dan plastis, sedangkan

untuk konsistensi lembabnya adalah teguh. Pada horizon 3 dan 4 konsistensi

basahnya adalah agak lekat karena tanah tertinggal di salah satu jari dan agak plastis

karena terbentuk gelintir tanah dan tahan terhadap tekanan, sedangkan konsistensi

40

lembabnya adalah teguh karena karena massa tanah tahan terhadap remasan tak

mudah berubah-ubah.

Untuk permeabilitas dan drainase pada pengamatan titik 1 ( lereng atas)

permeabilitasnya adalah sedang, sedangkan drainasenya agak baik. Pada titik 2

(lereng bawah) permeabilitasnya adalah cepat. Sedangkan drainasenya adalah agak

baik. Pada titik 3 permeabilitasnya adalah agak cepat. Sedangkan drainasenya adalah

agak buruk.

Perakaran pada pengamatan titik satu (lereng atas) adalah 36 cm. Pada

pengamatan titik 2 (lereng bawah) Perakaran adalah 15 cm. Pada titik 3 (lereng

tengah) Perakaran adalah 26 cm.

Pada pengamatan titik 1, 2, dan 3 bahan kasarnya adalah tidak ada. Karena

pada setiap titik pengamatan tidak menemukan bahan kasar seperti kerikil, krokol,

sampai batu.

Pada pengamatan titik 1 (lereng atas) topsoil yang di temukan adalah pada

horizon A dengan kedalaman 0-25 cm sedangkan subsoilnya adalah pada horizon

Bt dengan kedalaman 25-66 cm. Pada pengamatan titik 2 (lereng bawah) topsoil

yang di temukan adalah pada horizon Ap dengan kedalaman 0-26 cm sedangkan

untuk sub soilnya adalah pada horizon Bw 26-66 cm. Pada pengamatan titik 3

(lereng tengah) top soilnya adalah pada horizon Ap dengan kedalaman 0-26 cm

sedangkan untuk sub soilnya adalah horizon Bw dengan kedalaman 26-63 cm.

4.3 Kondisi Kemampuan Lahan Antar Titik Pengamatan

Poin Pengamatan I (Lereng Atas)

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

Data Kode Kelas

1. Tekstur tanah (t)

c. Lapisan Atas Lempung berpasir t4 IV

d. Lapisan Bawah Lempung berliat t2 I

2. Lereng (%) 33 % l4 VI

3. Drainase Baik d0 I

4. Kedalaman Efektif 66 cm k1 III

5. Tingkat Erosi Ringan e1 III

41

6. Batu/Kerikil Tidak berbatu b0 III

7. Bahaya Banjir Tidak ada o0 I

Kelas Kemampuan Lahan VI

Faktor Pembatas l4

Sub Kelas Kemampuan VI, l4

Dari hasil tabel kelas kemampuan lahan pertama dengan pengamatan di lereng

atas, dapat disimpulkan bahwa lereng atas tergolong kelas kemampuan lahan VI

dengan faktor pembatas l4 dan sub kelas kemapuan VI, l. Lahan dengan kemampuan

lahan VI ini cocok digunakan untuk tanaman kayu.

Tanah-tanah kelas VI yang terletak pada lereng agak curam jika digunakan untuk

penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari

erosi. Beberapa tanah di dalam lahan kelas VI yang daerah perakarannya dalam, tetapi

terletak pada lereng agak curam dapat digunakan untuk tanaman semusim dengan

tindakan konservasi yang berat seperti, pembuatan teras bangku yang baik.

Point Pengamatan II (Lereng Bawah)

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

Data Kode Kelas

1. Tekstur tanah (t)

c. Lapisan Atas Lempung berliat t2 I

d. Lapisan Bawah Lempung Berpasir t4 III

2. Lereng (%) 14 % l3 III

3. Drainase Agak baik d1 I

4. Kedalaman Efektif 66 cm k1 III

5. Tingkat Erosi Sedang e2 IV

6. Batu/Kerikil Sedikit b1 IV

7. Bahaya Banjir Kadang-kadang o1 II

Kelas Kemampuan Lahan IV

Faktor Pembatas k2 , e2, b1

Sub Kelas Kemampuan IV, k2, e2,

b1

42

Dari hasil tabel kelas kemampuan lahan kedua dengan pengamatan di lereng

bawah, dapat disimpulkan bahwa lereng bawah tergolong kelas kemapuan lahan IV

dengan faktor pembatas k2, e2, dan b1 dan sub kelas kemapuan IV keb. Jika digunakan

untuk tanaman semusim diperlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan tindakan

konservasi yang lebih sulit diterapkan dan dipelihara, seperti teras bangku, saluran

bervegatasi dan dam penghambat, disamping tindakan yang dilakukan untuk

memelihara kesuburan dan kondisi fisik tanah. Tanah di dalam kelas IV dapat

digunakan untuk tanaman semusim dan tanaman pertanian dan pada umumnya,

tanaman rumput, hutan produksi, padang penggembalaan, hutan lindung dan cagar

alam.

Point Pengamatan III (Lereng Tengah)

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

Data Kode Kelas

1. Tekstur tanah (t)

c. Lapisan Atas Lempung liat berpasir t2 I

d. Lapisan Bawah Lempung berpasir t4 III

2. Lereng (%) 25 % l3 IV

3. Drainase Agak buruk d2 II

4. Kedalaman Efektif 63 cm k1 III

5. Tingkat Erosi Sedang e2 IV

6. Batu/Kerikil Tidak berbatu b0 III

7. Bahaya Banjir Tidak ada o0 I

Kelas Kemampuan Lahan IV

Faktor Pembatas l3, k2, e2,

Sub Kelas Kemampuan IV, l3, k2,

e2

Dari hasil tabel kelas kemampuan lahan ketiga dengan pengamatan di lereng

tengah, dapat disimpulkan bahwa lereng tengah tergolong kelas kemapuan lahan IV

dengan faktor pembatas l3, k2 dan e2 sub kelas kemapuan IV lke. Jika digunakan untuk

tanaman semusim diperlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan tindakan

konservasi yang lebih sulit diterapkan dan dipelihara, seperti teras bangku, saluran

bervegatasi dan dam penghambat, disamping tindakan yang dilakukan untuk

43

memelihara kesuburan dan kondisi fisik tanah. Tanah di dalam kelas IV dapat

digunakan untuk tanaman semusim dan tanaman pertanian dan pada umumnya,

tanaman rumput, hutan produksi, padang penggembalaan, hutan lindung dan cagar

alam.

4.4 Kondisi Kesesuaian Lahan Antar Titik Pengamatan dan Kesuaian Potensial

Hasil fieltrip yang dilakuan di desa Punten yang mana dalam pengamatannya

dibagi menjadi 3 lahan pengamatan yaitu sebagai berikut :

Pengamatan pertama dilakukan di lahan atas dengan komoditas utama yang

ditemukan adalah tanaman pinus. Dari hasil pencocokan data hasil pengamatan

dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman pinus dapat diperoleh hasil bahwa

kelas kesesuaiannya menunjukkan kelas N eh, yang berartikan bahwa pada lahan

tersebut sangat tidak sesuai untuk dilanjutkan ditanami tanaman pinus. Hal itu

dikarenakan pada kelas N, lahan tersebut mempunyai pembatas yang sangat berat,

sehingga tidak mungkin digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari. Sehingga

bisa dilakukan penggunaan tanaman karet, yang mana kelas kesesuaiannya

menunjukkan kelas S3 rc, eh, yang berarti mengalami kenaikan kelas dari N menjadi

S3. Yang mana pada kelas S3 lahannya memiliki pembatas yang lebih ringan

dibandingkan N dan masih mungkin untuk dilakukan upaya untuk diatasi. Untuk

mengatasi permasalahan kelerengan yang cukup curang, bisa dilakukan dengan

upaya memaksimalkan penanaman penutupan lahan sehingga bisa mengurangi

resiko erosi.

Pengamatan kedua dilakukan di lahan bawah dengan komoditas utama yang

ditemukan adalah tanaman kubis. Dari hasil pencocokan data hasil pengamatan

dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman kubis dapat diperoleh hasil bahwa

kelas kesesuaiannya menunjukkan kelas S2 eh, yang berartikan bahwa pada lahan

tersebut mempunyai pembatas yang sedikit berat untuk mempertahankan tingkat

pengelolaannya yang harus dilakukan. Mengingat faktor pembatasnya adalah

kelerengan, maka usaha yang bisa dilakukan adalah dengan dilakukan upaya

membuat terasering pada lahan tersebut sehingga tidak diperlukannya penggantian

komoditas.

Pengamatan ketiga dilakukan di lahan tengah dengan komoditas utama yang

ditemukan adalah tanaman ubi kayu. Dari hasil pencocokan data hasil pengamatan

dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman kubis dapat diperoleh hasil bahwa

44

kelas kesesuaiannya menunjukkan kelas S2 rc, eh, yang berartikan bahwa pada lahan

tersebut mempunyai pembatas yang sedikit berat untuk mempertahankan tingkat

pengelolaannya yang harus dilakukan. Terdiri dari 2 faktor pembatas yaitu masalah

kedalam tanah dan kelerengan pada lahan tersebut. Pada lahan tengah ini, ketika

tanaman ubi kayu telah selesai panen, bisa dilakukan penggantian tanaman menjadi

tanaman kapas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko dari faktor pembatas

kedalaman tanah, karena pada tanaman kapas untuk kedalam tanah 63 cm termasuk

dalam S2 sehingga kelas kesesuaiannya mengalami kenaikan kelas. Sehingga dapat

menfurangi faktor pembatasnya. Untuk mengatasi faktor pembatas kelerangan bisa

dilakukan upaya dengan memaksimalkan penanaman tanaman penutup tanah.

4.5 Analisis Usahatani

Analisis usahatani untuk mengetahui kelayakan usahatani yang dilakukan oleh

petani yang ada di Desa Punten yaitu dengan melakukan analisis menggunakan BEP

dan R/C Ratio. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui usahatani yang dilakukan

oleh petani layak untuk dilanjutkan atau tidak. Berikut ini merupakan analisis

usahatani yang ada pada lahan di Desa Punten.

Titik 1 : Lahan Atas

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan di lahan pertama yaitu pada

lahan atas lahan tersebut tidak dikelola oleh petani melainkan dikelolah oleh

pihak perhutani, sehingga disini tidak dilakukan wawancara dengan pihak

perhutani.

a. Identitas Petani

Nama responden : Bapak Durmanam

Umur : 64 tahun

Alamat : Desa Punten, RT03 RW02, Kecamatan

Bumiaji, Kabupaten Batu, Malang

Pekerjaan utama : Buruh tani

Jumlah anggota keluarga : 4

Status kepemilikan lahan : punya sendiri

Luas lahan : 0,125 ha

Komoditas yang ditanam : tanaman ucet dan tanaman jahe

45

b. Analisis usahatani 3 kali masa panen :

Biaya tetap (TFC) : per tahun 3 kali masa panen (informasi biaya)

Nama Jumlah Komoditas Proporsional

Penggunaan

Harga

Awal

(Rp)

Umur

Ekonomis

(th)

1 Cangkul 3 buah Tanaman ucet 2/3 alat 100.000 6

2 Sabit 3 buah Tanaman jahe 1/3 alat 15.000 6

Tanaman ucet 2/3 alat

Keterangan:

Rumus Nilai Penyusutan tiap alat: harga beli/umur ekonomis(th) x

proporsional penggunaan x jumlah satuan.

Rumus sewa lahan: nilai sewa lahan x proporsional penggunaan

Dalam satu tahun terdapat tiga kali masa produksi untuk tanaman jagung,

dan sekali masa produksi untuk tanaman singkong, dengan asumsi setiap kali

produksi selalu sama TC dan TR-nya (sesuai pernyataan Bapak Durmanam).

TFC tanaman ucet :

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah pengeluaran 35.832

1. Penyusutan alat:

Cangkul 3 11.111 33.333

Sabit 3 833 2.500

TFC tanaman jahe :

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah pengeluaran 2.499

1. Penyusutan alat:

Sabit 3 833 2.499

46

Biaya variabel (TVC) : per tahun (3 kali masa panen)

TVC tanaman ucet :

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah pengeluaran 49.000

1. Benih 2 kg x 1 = 2 kg 4.500 9.000

2. Pupuk phonska 1 x 5 kg = 5 kg 2.000 10.000

Pupuk kandang 2 karung x 3 = 6

karung

5.000 30.000

TVC tanaman jahe :

No Perincian Satuan Harga satuan

(Rp)

Nilai (Rp)

Jumlah pengeluaran 71.500

1. Benih 2 kg x 1 = 2 kg 2.000 4.000

2. Pupuk urea 2 x 5 kg = 10 kg 3.000 30.000

Pupuk kandang 2 karung x 3 = 6

karung

5.000 30.000

3. Pestisida ditan 1 liter 7.500 7.500

Total Biaya (TC)

TC tanaman ucet = TFC + TVC (tanaman ucet)

= 35.832 + 49.000

= 84.832

TC tanaman jahe = TFC + TVC (tanaman jahe)

= 2.499 + 71.500

= 73.999

Total Penerimaan (TR) Usahatani Bapak Durmanam :

TR tanaman ucet = P x Q

= 3000 x 150

= 450.000

TR tanaman jahe = P x Q

= 15.000 x 150

= 2.250.000

47

Total keuntungan (π) Usahatani Bapak Darmanam

Π tanaman ucet = TR – TC

= 450.000 – 84.832

= 365.168

Π tanaman jahe = TR – TC

= 2.250.000 – 73.999

= 2.176.001

Total keuntungan keseluruhan = Π tanaman ucet + Π tanaman jahe

= 365.168 + 2.176.001

= 2.541.169

Analisis BEP :

Analisis BEP tanaman ucet

TFC/tahun = Rp 35.832

TFC/produksi = 35.832/3 = Rp 11.944

P = Rp 3.000

TVC/tahun = Rp 49.000

TVC/produksi = 49.000/3 = Rp 16.333,33

TVC/unit = 16.333,33/ (150) = Rp 108,88

TC/tahun = Rp 84.832

TC/produksi = 84.832/3 = 28.277,33

BEP unit = FC

P−VC = 11.944/3.000 – 108,88 = 11.944/2891,12 =

4,13 kg

BEP rupiah = FC

1−vc / p = Rp 28.277,33/150 = Rp 188,51

Analisis RC Ratio

R/C Ratio = TR/TC = 450.000/84.832 = 5,3

Analisis BEP tanaman jahe

TFC/tahun = Rp 35.832

TFC/produksi = 35.832/3 = Rp 11.944

P = Rp 3.000

TVC/tahun = Rp 49.000

TVC/produksi = 49.000/3 = Rp 16.333,33

48

TVC/unit = 16.333,33/ (150) = Rp 108,88

TC/tahun = Rp 84.832

TC/produksi = 84.832/3 = 28.277,33

BEP unit = FC

P−VC = 11.944/3.000 – 108,88 = 11.944/2891,12 =

4,13 kg

BEP rupiah = FC

1−vc / p = Rp 28.277,33/150 = Rp 188,51

Analisis RC Ratio

R/C Ratio = TR/TC = 450.000/84.832 = 5,3

(data dari kelas G Agribisnis 2011)

Dari hasil perhitungan BEP dan R/C Ratio di atas dapat diketahui bahwa

usahatani ucet dan jahe yang dilakukan oleh Bapak Durmanam layak untuk

dilanjutkan. Dilihat dari hasil perhitungan BEP unit yaitu 4,13 kg dan BEP rupiah

sebesar Rp 188,5. Dari hasil tersebut maka petani tersebut akan mengalami titik

impas atau tidak mengalami untung dan rugi ketika bisa menghasilkan produksi

sebesar itu. Sedangkan untuk nilai R/C ratio yaitu 5,3. Hal ini menunjukkan bahwa

usahatani ucet dan jahe tersebut menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

Titik 2 : Lahan Bawah

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petani yang ada di lahan bawah di

dapatkan data biaya tetap, biaya variabel, total biaya dan penerimaan usahatani

sebagai berikut :

Biaya Tetap

No

.

Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Sewa Lahan/ Pajak - - Rp 16.000,00

2. Sewa Alat - - -

3. Penyusutan Alat:

- Cangkul

- Sabit

- Garpu

4

6

1

2.600

2.500

2.200

14.400

15.000

2.200

Jumlah 47.600

49

Biaya Variabel

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Benih/ Bibit 1 Kw Rp 5.000,- / set kg Rp 500.000

2. Pupuk

- Organik

- Urea 20 Kg Rp 4.000,- / kg

Rp 25.000,-

Rp 80.000,-

3. Obat-obatan 2 Botol Rp 25.000,- Rp 50.000,-

4. Tenaga Kerja - - -

5. Air - - -

6. Listrik - - -

Jumlah 655.000

Total Biaya/ TC (Total Cost)

No Biaya Total Biaya (Rp)

1 Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 47.600

2 Total Biaya Variabel ( Total Variabel Cost) 655.000

Jumlah 702.600

Penerimaan Usahatani

No Uraian Nilai Jumlah (Rp)

1 Produksi

Wortel 470 Kg 470 Kg

2 Harga (Per satuan unit)

Wortel Rp 3200 3200

Penerimaan Usahatani Rp 1.504.000

50

BEP Produksi (Unit) =TFC

P−TVC /Q

= 47.600

3200−655.000 /470

= 47.600

3200−1.393,61

= 47.600

1.806,39

= 26,35

BEP Penerimaan (Rp) = TFC

1−TVC /TR

= 47.600

1−655.000/1.504 .000

= 47.6001−0,43

= 47.600

0,56

= 85.000

BEP Harga (Rp) = TCQ

= TFC+TVC

Q

= 702.600

470

= 1.494,89

R/C Ratio = TR/TC

= 1.504.000/702.600

= 2,14

Dari hasil perhitungan BEP dan R/C Ratio diatas dapat diketahui bahwa

usahatani wortel yang dilakukan oleh petani punten layak untuk dilanjutkan.

Dilihat dari hasil perhitungan BEP Produksi yaitu 26,35, BEP Penerimaan

sebesar 85.000, dan BEP Harga sebesar 1.494,89 maka petani tersebut akan

51

mengalami titik impas atau tidak mengalami untung dan rugi ketika bisa

menghasilkan produksi sebesar itu.

Perhitungan R/C Ratio untuk usahatani wortel ini didapatkan hasil sebesar

2,14. Hal ini menunjukan bahwa usahatani tersebut layak untuk dilanjutkan

karena nilai R/C Ratio lebih dari 1.

Titik 3 : Lahan Tengah

Biaya Tetap

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Sewa Lahan/ Pajak - - Rp 15.000,00

2. Sewa Alat - - -

3. Penyusutan Alat:

- Cangkul

- Sabit

- Garpu

2

3

1

2.600

2.500

2.200

5.200

7.500

2.200

29.900

Biaya Variabel

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1. Benih/ Bibit 60 Bibit Rp 5.000,- / Bibit Rp 300.000,-

2. Pupuk

- Organik

- NPK

10 Kg

25 Kg

Rp 25.000,- / Sak

Rp 115.000,- / sak

Rp 5000

Rp115.000,-

3. Obat-obatan < ¼ Botol Rp 63.000,- / Botol Rp 15.000,-

4. Tenaga Kerja - - -

5. Air - - -

6. Listrik - - -

Jumlah Rp 435.000

Total Biaya/ TC (Total Cost)

No Biaya Total Biaya (Rp)

1 Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 29.900

52

2 Total Biaya Variabel ( Total Variabel Cost) 435.000

Jumlah 469.900

Penerimaan Usahatani

N

o

Uraian Nilai Jumlah (Rp)

1 Produksi

Jeruk Keprok 300 Kg 300 Kg

2 Harga (Per satuan unit)

Jeruk Keprok Rp 8000 8000

Penerimaan Usahatani Rp 2.400.000

BEP Produksi (Unit) =TFC

P−TVC /Q

= 29.900

8000−435.000/300

= 29.900

8000−1.45

= 29.9007998,5

= 3,7382

BEP Penerimaan (Rp) = TFC

1−TVC /TR

= 29.900

1−435.000 /2.400.000

= 29.9001−0,18

= 29.900

0,82

= 36.463,41

53

BEP Harga (Rp) = TCQ

= TFC+TVC

Q

= 469.900

300

= 1.566,34

R/C Ratio = TR/TC

= 2.400.000/469.900

= 5,1

Dari hasil perhitungan BEP dan R/C Ratio diatas dapat diketahui bahwa

usahatani Komoditas Jeruk Keprok yang dilakukan oleh petani punten layak untuk

dilanjutkan. Dilihat dari hasil perhitungan BEP Produksi yaitu 3,7382, BEP

Penerimaan sebesar 36.463,41, dan BEP Harga sebesar 1.566,34 maka petani

tersebut akan mengalami titik impas atau tidak mengalami untung dan rugi ketika

bisa menghasilkan produksi sebesar itu.

Perhitungan R/C Ratio untuk usahatani wortel ini didapatkan hasil sebesar

5,1. Hal ini menunjukan bahwa usahatani tersebut layak untuk dilanjutkan karena

nilai R/C Ratio lebih dari 1.

4.5 Keterkaitan dan Keselarasan Analisis Biofisik dan Sosial Ekonomi Tentang

Hasil Survei Tanah

Dari hasil pengamatan yang terdiri dari tiga titik yaitu titik 1 yakni lahan

atas, titik 2 yaitu lahan bawah dan titik 3 yakni lahan tengah . berikut hasil analisa

keterkaitan dan keselarasan analisis biofisik dan sosial ekonomi pada saat survei

a. Lokasi titik 1 ( lahan atas)

Penggunaan landuse berupa pohon pinus ditanam di titik atas

dikarenakan untuk menahan erosi dan mencegah sedimentasi. Selain itu pada titik

atas juga terdapat semak seperti rumput gajah. Rumput gajah tersebut dapat

digunakan sebagai makanan ternak atau bahkan dijual kepada petani lain yang

membutuhkan serta dengan adanya rumput gajah juga akan dapat mengurangi

tingkat erosi terutama di lereng atas. Dari segi kelerengan yaitu 18o 33% pada

lereng atas dan Relief pada lereng atas berbukit 15-30% 30-300 m,erosi yang

54

terjadi pada ketiga titik sama yaitu memiliki jenis alur dengan derajat sedang.

Batuan PermukaanPada titik atas dan tengah tidak berbatu (0%),

Sedangkan untuk kondisi sosial ekonomi lahan atas ini adalah yaitu pada

lahan atas lahan tersebut tidak dikelola oleh petani melainkan dikelolah oleh

pihak perhutani, sehingga disini tidak dilakukan wawancara dengan pihak

perhutani

b. Lokasi titik 2 ( lahan bawah )

Pada titik bawah landuse berupa tanaman semusim yakni kubis dan

wortel serta tanaman Pillodendron. Tanaman-tanaman tersebut ditanam di lereng

bawah karena lereng bawah memiliki tingkat kelerengan yang cukup landai,

drainase yang baik, dan lebih datar dari pada lereng tengah dan lereng atas. Selain

itu, lereng bawah mudah dijangkau oleh petani sehingga mudah untuk dilakukan

pengolahan dan pemanenan. Dari segi kelerengan 16o 25% , Relief bawah

memilki relief berbukit kecil 15-30% 10-50 m dan erosi yang terjadi yaitu

memiliki jenis alur dengan derajat sedang . Batuan Permukaan pada titik bawah

sedikit berbatu <2%. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas organisme dan

mikroorganisme dalam tanah

Lahan dengan luas 450 m2 , dengan penggunaan lahan sebagai sawah dan

seluas 3 Ha digunakan sebagai lahan tegal dimana terdapat komoditas sayuran

yakni wortel, sawi , dan jagung ini dimiliki oleh seorang warga sendiri yang

bernama Bapak. maskuri, yang terletak di Desa punten, dusun payan

geneng,sawah dukuh . Lama usaha pak Maskuri adalah sekitar 1 tahun untuk tiap

komoditasnya penyiapan lahan menggunakn tenaga hewan ternak dengan

membutuhkan SDM 5 HOK. Dengan biaya pembibitan benih sebesar Rp

500.000/kwintal ,. Penanaman dilakukan secara berkala antara komoditas satu

dengan yang lain karena manganut sisten rotasi tanaman.

Bapak Maskuri menggunakan pupuk organik yaitu dengan menggunakan

pupuk kandang hasil kotoran ternak sendiri dengan kisaran pemakaian sebesar 1

ton Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk kandang buatan sendiri. namun

tidak menutup kemungkinan untuk kemudian bapak maskuri menggunakan

pupuk anorganik seperti Urea sebesar 20 Kg dengan harga Rp 80.000. Selain itu

juga menggunakan pupuk organik sebnayak 2 ton untu singkong, dan 6 ton untuk

tebu.. semua tenaga kerja yang digunakan adalah dengan tenaga kerja dari

keluarga sendiri dan juga terdapat sistem bergilir yakni saling membantu dalam

55

penggarapan warga secara bergiliran . Sama halnya dengan sistem irigasi Dalam

memenuhi kebutuhan air tiap tanaman, Pak Maskuri tidak hanya mengandalkan

air hujan, tapi yang digunakan dengan menggunakan sistem giliran yang pertama

mengantri adalah yang mendapat giliran pertama dan begitu juga seterusnya. Tak

ada OPT di lahan tersebut sehingga tak ada pengeluaran biaya untuk pestisida,

namun jikalau ada bapak maskuri mengatasinya dengan air seni hewan ternak

kelinci (penanganan masa dahulu) Penyiangan dilakukan pada saat rumput sudah

meninggi.

Selain dari usaha lahan pak maskuri juga mengandalkan pendapatan dari

ternak sapi dan ayam dari hasil ternak inilah yang menjadi pendapatan utama dan

memiliki keuntungan yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan hidup

sehari–hari dan untuk mengembangkan usahanya.

Hasil panen tersebut dijual kepada tengkulak yang diambil sendiri di lokasi

ini dikarenakan alasan menurut pak maskuri adalah tidak membutuhkan biaya

transportasi sehingga dari hasil panen tersebut didapatkan hasil produksi sebesar

Rp 1.504.000 untuk wortel (meskipun terdapat 3 komoditas data yang diambil

dari hasil wawancara adalah panen yang terahir yakni pada komoditas wortel)

c. Lokasi Titik 3 ( lahan tengah )

di titik tengah, landuse berupa pohon pinus, rumput gajah dan ketela

pohon. Di titik ini sudah terdapat pengolahan tanah. Penanaman ketela pohon ini

dimungkinkan karena pada titik tengah masih mudah untuk dilakukan

pengolahan, perawatan dan pemanenan. Tanaman tersebut dapat ditanam di

lereng tengah walaupun berada pada lahan miring. Kondisi lahan tersebut tidak

terlalu basah dan drainase cukup baik, sehingga dalam kondisi yang berlereng

pun dapat digunakan untuk penanaman tanaman semusim misalnya ketela pohon

dan tanaman tahunan misalnya pinus. Sama seperti lereng atas, pada lereng

tengah juga ditemukan rumput gajah yang dapat mengurangi tingkat erosi dan

memiliki nilai ekonomi.untuk kelerengan adalah 14o 18% ,dan untuk relief yaitu

berbukit kecil 15-30% 10-50 m.

Erosi yang terjadi pada ketiga titik sama yaitu memiliki jenis alur dengan

derajat sedang. Batuan permukaan yang terdapat pada ketiga titik bebeda tengah

tidak berbatu (0%),

Lahan dengan luas 0,25 Ha , dengan penggunaan lahan sebagai lahan

sawah dimana terdapat komoditas jeruk keprok ini dimiliki oleh seorang warga

56

yang bernama Bapak. Abdul Rokhim , yang terletak di Desa punten, dusun payan

geneng, sawah duhkuh , lahan milik sendiri yang merupakan hibah dari orang tua

beliau. Lama usaha pak Riasan adalah sekitar 1,5 tahun untuk tiap komoditasya.

Dengan biaya pembibitan tebu Rp 300.000 untuk 60 bibit , Penanaman ini

dilkaukan pada musim hujan.

Bapak Abdul Rokhim menggunakan pupuk anorganik NPK sebesar 25 Kg

dengan harga Rp 115.000 / sak ,dan juga menggunakan pupuk organik. Pupuk

organik yang digunakan adalah pupuk kandang sejumlah 10 Kg dengan harga Rp

5000/ kg . Penyiangan dilakukan tiap 3 bulan sekali. Dalam memenuhi kebutuhan

air tiap tanman, Pak Tabsrin hanya mengandalkan air hujan, sehingga tak ada

biaya yng dikeluarkan untuk irigasi. Sedangkan untuk pengendalian hama dan

penyakit pak Rokhim menggunakan obat – obatan kurang lebih sepetir empat

botol yang tiap botolnya seharga Rp 63.000.

Hasil panen tersebut dijual ke tengkulak yang diantar ke pasar . dari hasil

panen tersebut didapatkan hasil produksi sebesar 300 Kg dengan penerimaan

sebesar Rp 2.400.000,- dari modal awal Rp 500.000,- sehingga mendapat

keuntungan sebesar Rp 1.900.00,- dikatakan usaha tani bapak abdul Rokhim

menguntungkan.

57

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek fisiografi

terdapat perbedaan antara ketiga lereng. Perbedaan tersebut meliputi landuse, kelerengan,

relief, erosi dan batuan permukaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan

ketinggian tempat, fungsi penggunaan lahan, dan factor lain yang salinng berkaitan.

Sedangkan dari aspek morfologi juga terdapat perbedaan yang meliputi perbedaan warna,

tekstur, struktur, konsistensi, perakaran, pori, drainase, permeabilitas, bahan kasar, top

soil dan sub soil. Perbedaan tersebut disebabkan factor pembentuk tanah diantarana factor

iklim, biologi tanah (organisme tanah), BOT, Topografi, Batuan induk dan waktu.

Dilihat dari kondisi keamampuan lahan dapat disimpulkan bahwa lereng atas

tergolong kelas kemampuan lahan VI dengan faktor pembatas l4 dan sub kelas kemapuan

VI, l. Lahan dengan kemampuan lahan VI ini cocok digunakan untuk tanaman kayu.

Sedangkan untuk lereng bawah dapat disimpulkan tergolong kelas kemapuan lahan IV

dengan faktor pembatas k2, e2, dan b1 dan sub kelas kemapuan IV keb. Jika digunakan

untuk tanaman semusim diperlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan tindakan

konservasi yang lebih sulit diterapkan dan dipelihara, seperti teras bangku, saluran

bervegatasi dan dam penghambat, disamping tindakan yang dilakukan untuk memelihara

kesuburan dan kondisi fisik tanah. Dan untuk lereng tengah tergolong kelas kemapuan

lahan IV dengan faktor pembatas l3, k2 dan e2 sub kelas kemapuan IV lke. Jika

58

digunakan untuk tanaman semusim diperlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan

tindakan konservasi yang lebih sulit diterapkan dan dipelihara, seperti teras bangku,

saluran bervegatasi dan dam penghambat, disamping tindakan yang dilakukan untuk

memelihara kesuburan dan kondisi fisik tanah.

Dilihat dari kesesuaian lahan data aktual tanaman yang ada disana yakni terdiri

dari tanaman tanaman pinus di lereng atas, tanaman ubi kayu dilereng tengah, dan

tanaman kubis di lereng bawah, setelah dilakukan penyesuaian maka tanaman yang

sesesuai untuk lereng atas adalah tanaman karet, untuk tanaman lereng tengah tanaman

kapas dan untuk lereng bawah masih tetap ditanamai kubis. Namun, meskipun telah

dilakukan perubahan komoditas, masih diperlukan upaya konservasi lahan berupa

terasering dan memaksimalkan tanaman tutupan.

Dari hasil analisis usahatani dapat disimpulkan bahwa usahatani pada lereng atas

merupakan milik perhutani tetapi terdapat petani yang memanfaatkan lahan tersebut

untuk aktivitas usaha tani. Pada lereng atas usaha tani dilakukan oleh Bapak Durmanam.

Komoditas yang diusahakan yaitu ucet dan jahe. Hasil perhitungan dari BEP dan R/C

ratio menunjukkan bahwa usaha tani tersebut menguntungkan dan layak untuk

dilanjytkan. Untuk lereng bawah, usahatani wortel yang dilakukan oleh Pak Ahmad

Rokhim menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Sedangkan untuk lereng tengah,

usahatani Komoditas Jeruk Keprok yang dilakukan oleh Pak Abdul Rakhim juga

menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Hal ini dikarenakan perhitungan dari R/C

Ratio lebih besar dari 1. Hal ini juga dimungkinkan karena pada tiap titik yaitu lereng

atas, bawah, dan tengah memiliki tanah yang cukup subur dan sesuai untuk ditanami

komoditas tersebut.

59