PRESUS OK

-

Upload

alga-montana-heriyanto -

Category

Documents

-

view

11 -

download

4

description

Transcript of PRESUS OK

BAB 1

PENDAHULUAN

Anestesi adalah keadaan tidak sadar yang bersifat sementara, karena pemberian obat dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri pembedahan. Anestesiologi adalah pemberian obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan rumatan pasien sebelum, selama, dan sesudah pembedahan (Latief et al., 2001).Dikenal beberapa teknik anestesi, antara lain anestesi umum, anestesi lokal dan anestesi regional. Perbedaannya terletak pada hilangnya kesadaran pasien. Pada anestesi umum kesadaran hilang total, sedangkan pada anestesi lokal rasa sakit hilang pada daerah tertentu saja atau sebagian kecil dari daerah yang dinginkan. Anestesi regional menghilangkan rasa sakit pada bagian yang lebih luas dari tubuh blokade selektif pada jaringan spinal atausaraf yang berhubungan dengannya (Miller, 2009). Anastesi spinal ( intratekal ) didapatkan dengan menyutikan obat anastesi local secara langsung dalam cairan serebrospinal didalam ruang subaraknoid. Hemorrhoid adalah bagian dari vena varikosa pada kanalis ani, hemorrhoid ini timbul akibat kongesti vena yang disebabkan gangguan aliran balik, sering terjadi pada usia lebih dari 25 tahun walaupun keadaannya tidak mengancam nyawa tetapi menimbulkan perasaan tidak nyaman. (Price and Wilson, 2006)

BAB IILANDASAN TEORIII.1. Tinjauan Pustaka

II.1.1. Anatomi Kanalis Anal Kanalis anal memiliki panjang sekitar 4 cm, yang dikelilingi dengan mekanisme sfingter anus. Setengah bagian atas dari kanalis anal dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Mukosa bagian teratas dari kanalis anal berkembang sampai 6-10 lipatan longitudinal, yang disebut columns of Morgagni, yang masing masing memiliki cabang terminal dari arteri rektal superior dan vena. Lipatan-lipatan ini paling menonjol di bagian lateral kiri, posterior kanan dan kuadran anterior kanan, dimana vena membentuk pleksus vena yang menonjol. Mukosa glandular relatif tidak sensitif, berbeda dengan kulit kanalis, kulit terbawahnya lebih sensitif (Churchill, 1990).

Spinter anal memiliki tiga unsur pembentuk, spinter internal, spinter eksternal dan puborektalis. Spinter internal merupakan kontinuasi yang semakin menebal dari muskular dinding ginjal. Spinter eksternal dan puborektalis sling (yang merupakan bagian dari levator ani) muncul dari dasar pelvis (Churchill, 1990).

Vaskularisasi rektum dan kanalis anal sebagian besar diperoleh melalui arteri hemorrhoidalis superior, media, dan inferior. Arteri hemorrhoidalis superior merupakan kelanjutan akhir arteri mesentrika inferior. Arteri hemorrhoidalis media merupakan cabang ke anterior dari arteri hipogastrika. Arteri hemorrhoidalis inferior dicabangkan oleh arteri pubenda interna yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna, ketika arteri tersebut melewati bagian atas spina ischiadica.

Sedangkan vena-vena dari kanalis anal dan rektum mengikuti perjalanan yang sesuai dengan perjalanan arteri. Vena-vena ini berasal dari 2 pleksus yaitu pleksus hemorrhoidalis superior (interna) yang terletak di submukosa atas anorectal junction, dan pleksus hemorrhoidalis inferior (eksterna) yang terletak di bawah anorectal junction dan di luar lapisan otot.

Persarafan rektum terdiri atas sistem saraf simpatik dan parsimpatik. Serabut saraf simpatik berasal dari pleksus mesentrikus inferior dan dari sistem parasakral yang terbentuk dari ganglion simpatis lumbal ruas kedua, ketiga, dan keempat. Persarafan parasimpatik (nervi erigentes) berasal dari saraf sakral kedua, ketiga, dan keempat.

Gambar 1. Vaskularisasi vena kanalis analSumber : Anatomi Klinik SnellII.1.2. Fisiologi Rektum dan Anus Fungsi utama dari rektum dan kanalis anal ialah untuk mengeluarkan massa feses yang terbentuk di tempat yang lebih tinggi dan melakukan hal tersebut dengan cara yang terkontrol. Rektum dan kanalis anal tidak begitu berperan dalam proses pencernaan, selain hanya menyerap sedikit cairan. Selain itu sel-sel Goblet mukosa mengeluarkan mukus yang berfungsi sebagai pelicin untuk keluarnya massa feses.

Feses yang terbentuk dari proses pencernaan tidak langsung mengisi rektum. Hal ini diakibatkan adanya otot sfingter yang terdapat pada rectosigmoid junction, yang berjarak 20 cm dari anus. Terdapat lekukan tajam dari rectosigmoid junction berfungsi sebagai penghalang masuknya feses ke dalam rectum. Kontraksi usus akan mendorong feses ke arah rektum, secara normal hasrat defekasi akan timbul, yang ditimbulkan oleh refleks kontraksi dari rektum dan relaksasi dari otot sfingter. Feses tidak keluar secara terus-menerus dan sedikit demi sedikit dari anus berkat adanya kontraksi tonik otot sfingter ani interna dan eksterna (Sobiston, 1994).

II.1.3. Definisi Hemorrhoid Wasir, atau yang sering disebutambeien(dalam bahasa Inggris disebutHemorrhoiddan dalam bahasa kedokteran disebutPiles) adalah penyakit atau gangguan padaanusdimana cushion yang mengandung arteri-vena, dan jaringan ikat mengalami pembengkakan yang kadang-kadang disertai pendarahan. Dalam beberapa kasus, wasir disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan gerakan padaolahragatertentu misalnya pada olahraga angkat beban atau olahraga pernapasan, terlalu banyakdudukatauberdiri, faktorgenetika(keturunan), mengejan terlalu keras saatbuang air besar (biasanya akibat konstipasi) dan dapat terjadi juga padawanitahamil. Tetapi umumnya, penyebabnya adalah karena mengejan terlalu keras saat buang air besar dan terlalu banyak duduk atau berdiri, juga lebih rawan terjadi pada wanita daripadapria,hal tersebut disebabkan karena wanita lebih sering mengalami pelebaran pembuluh vena (misalnya saatmenstruasiatau hamil) dibandingkan pria.

Hemorrhoid adalah kumpulan dari pelebaran satu segmen atau lebih vena hemorrhoidalis di daerah anorektal. Hemorrhoid bukan sekedar pelebaran vena hemorrhoidalis, tetapi bersifat lebih kompleks yakni melibatkan beberapa unsur berupa pembuluh darah, jaringan lunak dan otot di sekitar anorektal (kanalis anus). Secara keseluruhan berdasarkan statistic, jumlah tindakan hemorrhoidektomi menurun. Puncaknya terjadi tahun 1974 dimana hemorrhoidektomi dilakukan sebanyak 117 per 100.000 orang. Angka itu menurun 13 tahun kemudian (1987) menjadi 37 per 100.000 orang (Felix, 2006).

Hemorrhoid merupakan dilatasi varises pleksus vena submukosa anus dan perianus. Dilatasi ini sering terjadi setelah usia 50 tahun yang berkaitan dengan peningkatan tekanan vena di dalam pleksus hemorrhoidalis (Robbins, 2007).

Gambar 2. Hemorrhoid (www.nfcr.org)II.1.4. Faktor Risiko Hemorrhoid memiliki faktor risiko yang cukup banyak antara lain kurangnya mobilisasi, konstipasi, cara buang air besar yang tidak benar, kurang minum, kurang memakan makanan berserat (sayur dan buah), faktor genetika, kehamilan, penyakit yang meningkatkan tekanan intraabdomen (tumor abdomen, tumor usus), dan sirosis hati (Simadibrata, 2006).

Konstipasi merupakan etiologi hemorrhoid yang paling sering. Konstipasi terjadi apabila feses menjadi terlalu kering, yang timbul karena defekasi yang tertunda terlalu lama. Jika isi kolon tertahan dalam waktu lebih lama dari normal, jumlah H2O yang diserap akan melebihi normal, sehingga feses menjadi kering dan keras (Sherwood, 2001).

Kejadian hemorrhoid memiliki risiko yang sama pada laki-laki maupun perempuan. 50% dari populasi yang berumur 50 tahun pernah mengalami hemorrhoid. Hemorrhoid juga terjadi pada wanita hamil. Pembuluh darah yang dilatasi pada wanita hamil disebabkan karena adanya janin pada uterus dan perubahan hormonal. Semua vena dapat diperparah saat terjadinya tekanan selama persalinan. Hemorrhoid pada wanita hamil hanya merupakan komplikasi yang bersifat sementara (Pearl, 2004).

II.1.5. Gejala Klinis Hemorrhoid merupakan salah satu keluhan kolorektal yang paling umum didengar oleh dokter. Setiap tahun sekitar 10,5 juta penduduk di Amerika mengalami gejala hemorrhoid; seperempat dari total jumlah pasien harus berkonsultasi. Gejala yang paling umum dari hemorrhoid yaitu darah merah yang cerah menutupi toilet duduk dan muncul di atas kertas toilet. Gejala lain termasuk iritasi kulit di sekitar anus, rasa sakit, bengkak, atau benjolan keras di sekitar anus, dan didapati lendir pada sekitar anus. Terlalu banyak menggosok atau membersihkan sekitar anus dapat memperburuk gejala dan bahkan menyebabkan iritasi yang semakin parah, berdarah, dan gatal-gatal yang disebut pruritus ani (Parker, 2004).

Hemorrhoid sering menimbulkan gejala-gejala secara tidak beraturan. Menurut Churchill (1990) gejala-gejala hemorrhoid adalah :

1. Iritasi dan benjolan perianal, serta gatal-gatal ( pruritus ani),

2. Rasa tidak nyaman

3. Prolapse hemorrhoidalis

II.1.6. Klasifikasi dan Derajat Hemorrhoid Berdasarkan letaknya, hemorrhoid dibagi menjadi 3 yaitu hemorrhoid eksterna, interna, dan campuran. Diklasifikasikan eksterna karena benjolan terletak dibawah linea pectinea. Hemorrhoid eksterna mempunyai 3 bentuk yaitu bentuk hemorrhoid biasa yang letaknya distal linea pectinea, bentuk trombosis, dan bentuk skin tags. Biasanya benjolan pada hemorrhoid eksterna dapat dimasukkan kembali dengan jari. Rasa nyeri pada perabaan menandakan adanya trombosis, yang disertai penyulit seperti infeksi atau abses perianal (Felix, 2006).

Berlawanan dengan hemorrhoid eksterna, benjolan pada hemorrhoid interna terletak lebih tinggi dari linea pectinea. Hemorrhoid interna merupakan benjolan dari vena hemorrhoidalis internus yang dilapisi epitel dari mukosa anus. Pada posisi litotomi, benjolan paling sering terdapat pada jam 3, 7, dan 11. Ketiga letak itu dikenal dengan three primary haemorrhoidal areas (Felix, 2006). Hemorrhoid interna dapat prolaps saat mengedan dan kemudian terperangkap akibat tekanan sfingter anus sehingga terjadi pembesaran mendadak yang edematosa, hemoragik, dan sangat nyeri. Kedua klasifikasi hemorrhoid tersebut memiliki pembuluh darah yang melebar, berdinding tipis, dan mudah berdarah, kadang-kadang menutupi perdarahan dari lesi proksimal yang lebih serius (Robbins, 2007).

Derajat hemorrhoid interna dibagi berdasarkan gambaran klinis, yaitu: 1. Derajat 1 : Bila terjadi pembesaran hemorrhoid yang tidak prolaps ke luar kanal anus. Hanya dapat dilihat dengan anorektoskop. 2. Derajat 2 : Pembesaran hemorrhoid yang prolaps dan menghilang atau masuk sendiri ke dalam anus secara spontan. 3. Derajat 3 : Pembesaran hemorrhoid yang prolaps dapat masuk lagi ke dalam anus dengan bantuan dorongan jari. 4. Derajat 4 : Prolaps hemorrhoid yang permanen. Rentan dan cenderung untuk mengalami trombosis dan infark. Untuk melihat risiko perdarahan hemorrhoid, dapat dideteksi oleh adanya stigma perdarahan berupa bekuan darah yang masih menempel, erosi, kemerahan di atas hemorrhoid (Simadibrata, 2006).

Gambar 3. Derajat Hemorrhoid (www.wikipedia.en/hemorrhoid)II.1.7. Patofisiologi Hemorrhoid Keterlibatan bantalan anus (anal cushion) makin dipahami sebagai dasar terjadinya penyakit ini. Bantalan anus merupakan jaringan lunak yang kaya akan pembuluh darah. Posisi dari bantalan anus disokong oleh ligamentum Treitz dan lapisan muskularis submukosa agar stabil. Bendungan dan hipertrofi pada bantalan anus menjadi mekanisme dasar terjadinya hemorrhoid. Pertama, kegagalan pengosongan vena bantalan anus secara cepat saat defekasi. Kedua, bantalan anus terlalu mobile, dan ketiga, bantalan anus terperangkap oleh sfingter anus yang ketat, ketiga hal ini akan menyebabkan vena intramuskular kanalis anus akan terjepit (obstruksi). Proses pembendungan diperparah lagi apabila seseorang mengedan atau adanya feses yang keras melalui dinding rektum (Felix, 2006).

Gangguan rotasi bantalan anus juga menjadi dasar terjadinya keluhan hemorrhoid. Dalam keadaan normal, bantalan anus menempel secara longgar pada lapisan otot sirkuler. Pada saat defekasi, sfingter interna akan relaksasi. Sfingter interna yang relaksasi menyebabkan bantalan anus berotasi ke arah luar (eversi) membentuk bibir anorektum. Faktor endokrin, usia, konstipasi dan mengedan yang lama menyebabkan gangguan eversi pada bantalan tersebut. Mitos di masyarakat yang mengatakan, hemorrhoid mudah terjadi pada ibu hamil ternyata benar. Tak pelak, kehamilan menjadi faktor pencetus hemorrhoid. Pertama, hormon kehamilan mengurangi fungsi penyokong dari otot dan ligamentum di sekitar bantalan. Kedua, terjadi peningkatan vaskuler di daerah pelvis. Ketiga, seringnya terjadi konstipasi pada masa kehamilan. Dan terakhir adalah kerusakan kanalis anus saat melahirkan pervaginam (Felix, 2006).

II.1.8. Diagnosa Diagnosis hemorrhoid ditegakkan berdasarkan anamnesis dan keluhan klinis dari hemorrhoid, dan pemeriksaan anoskopi/kolonoskopi. Selain memastikan diagnosis hemorrhoid, dipastikan juga apakah di usus halus atau di kolon ada kelainan misal, tumor atau colitis. Untuk memastikan kelainan di usus halus diperlukan pemeriksaan rontgen usus halus atau enteroskopi. Sedangkan untuk memastikan kelainan di kolon diperlukan pemeriksaan rontgen Barium enema atau kolonoskopi total (Simadibrata, 2006). II.1.9. Diagnosa Banding Fistula, abses, atau iritasi dan gatal-gatal, memiliki gejala mirip dengan hemorrhoid. Selain itu, hubungan pendarahan anus dengan kanker kolorektal menjadi kuat jika dikaitkan dengan usia. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dengan kolonoskopi harus dilakukan pada pasien yang lebih tua dari 50 tahun serta keluarga yang memiliki riwayat kanker usus besar (Parker, 2004).

II.1.10. Penatalaksanaan Hemorrhoid Penanganan hemorrhoid tidak selalu dengan melakukan tindakan invasif. Pemilihan jenis terapi (obat atau invasif) sangat bergantung dari keluhan penderita serta derajat hemorrhoidnya. Tidak ada indikasi mutlak dalam terapi invasif dan diusahakan menjadi pilihan terakhir. Salah satu obat hemorrhoid adalah diosmin dan hesperidin yang dimikronisasi. Kerja dari hesperidin sama dengan noreadrenalin, obat ini mengakibatkan kontraksi vena, menurunkan ekstravasasi dari kapiler dan menghambat reaksi inflamasi terhadap prostaglandin (PGE2, PGF2). Obat ini tentu memberi angin segar bagi penderita hemorrhoid yang takut atau enggan dioperasi. Sebuah studi acak bahkan membuktikan obat ini sama efektif dengan rubber band ligation. Memiliki efek samping lebih kecil. Bila obat sudah tidak adekuat atau terjadi perdarahan dan prolaps, tindakan invasif menjadi pilihan terakhir. Prinsip dari tindakan invasif ada 2 yaitu fiksasi dan eksisi. Fiksasi dilakukan pada derajat I dan II. Dan selebihnya adalah eksisi (Felix, 2006). Fiksasi terdiri dari:.

1. Skleroterapi. Dilakukan untuk menghentikan perdarahan. Metode ini menggunakan zat sklerosan yang disuntikan para vasal. Setelah itu, sklerosan merangsang pembentukan jaringan parut sehingga menghambat aliran darah ke vena-vena hemorrhoidalis. Akibatnya, perdarahan berhenti. Sklerosan yang dipakai adalah 5% phenol in almond oil dan 1% polidocanol. Metode ini mudah dilaksanakan, aman dan memberikan hasil baik. 2. Rubber band ligation. Kerja dari metode ini adalah akan mengabliterasi lokal vena hemorrhoidalis sampai terjadi ulserasi (7-10 hari) yang diikuti terjadinya jaringan parut (3-4 minggu). Prosedur ini dilakukan pada hemorrhoid derajat 1-3. 3. Infrared thermocoagulation. Prinsipnya adalah mendenaturasi protein melalui efek panas dari infrared, yang selanjutnya mengakibatkan jaringan terkoagulasi. Untuk mencegah efek samping dari infrared berupa kerusakan jaringan sekitar yang sehat, maka jangka waktu paparan dan kedalamannya perlu diukur akurat. Metode ini diperuntukkan pada derajat 1-2. 4. Laser haemorrhoidectomy. Metode ini mirip dengan infrared. Hanya saja mempunyai kelebihan dalam kemampuan memotong. Namun, biayanya mahal. 5. Doppler ultrasound guided haemorrhoid artery ligation. Metode ini menjadi pilihan utama saat terjadi perdarahan karena dapat mengetahui secara tepat lokasi arteri hemorrhoidalis yang hendak dijahit. 6. Cryotherapy. Metode ini kurang direkomendasikan karena seringkali kurang akurat dalam menentukan area freezing.

Eksisi dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu St. Marks Milligan Morgan Technique, Submucosal Haemorrhoidectomy (Parks method), dan yang terbaru adalah Circular Stapler Anopexy (teknik Longo). Teknik Circular Stapler Anopexy atau dikenal dengan Procedure for Prolapse and Haemorrhoids (PPH) baru dikembangkan sekitar tahun 1993. Teknik ini bekerja dengan mendorong jaringan hemorrhoid yang merosot ke arah atas dan dijahitkan ke selaput lendir dinding anus. Kemudian sebuah gelang dari bahan titanium diselipkan di jahitan dan ditanamkan di bagian atas saluran anus untuk mengokohkan posisi jaringan hemorrhoid tersebut. PPH memiliki beberapa keuntungan dibandingkan operasi konvensional diantaranya, nyeri minimal karena tindakan dilakukan di luar bagian sensitif, tindakan cepat karena hanya menghabiskan 12-45 menit, dan pasien dapat pulih lebih cepat pasca operasi. Namun risiko perdarahan, trombosis, serta penyempitan saluran anus masih dapat terjadi. Kontraindikasi PPH adalah fistula anus, bengkak, gangren, penyempitan anus, prolaps jaringan hemorrhoid yang tebal, serta pada pasien dengan gangguan koagulasi (pembekuan darah) (Felix, 2006).

Komplikasi yang dapat timbul pasca tindakan invasif adalah perdarahan sekunder, selulitis, abses, fistula, fissura, dan inkontinensia. Hemorrhoid bukan penyakit yang tak mungkin dicegah. Dengan mengkonsumsi tinggi serat seperti banyak sayur dan buah akan membuat feses lembek sehingga tidak perlu mengedan saat buang air besar (Felix, 2006).

Menurut Haryoga (2009), ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah berulangnya kekambuhan keluhan hemorrhoid, di antaranya :

1. Hindari mengedan terlalu kuat saat buang air besar.

2. Cegah konstipasi dengan banyak mengonsumsi makanan kaya serat (sayur dan buah serta kacang-kacangan) serta banyak minum air putih minimal delapan gelas sehari untuk melancarkan defekasi.

3. Jangan menunda-nunda jika ingin buang air besar sebelum feses menjadi keras.

4. Tidur cukup.

5. Jangan duduk terlalu lama

II.1.11. Defekasi

Defekasi merupakan proses fisiologis yang diawali dengan relaksasi dinding rektum. Regangan dari dinding rektum tersebut menimbulkan refleks relaksasi dari sfingter anus interna yang akan direspon dengan kontraksi sfingter anus eksterna. Saat proses defekasi, sfingter anus eksterna dan muskulus puborektalis berelaksasi sehingga sudut antara kanal anus dan rektum terbuka, membentuk jalan bagi feses untuk keluar melalui anus. Meningkatnya tekanan abdomen dan kontraksi rektum, akan mendorong feses keluar melalui anus.( Firmansyah A, 2010 )

Pada posisi jongkok, sudut antara anus dan rektum ini akan menjadi lurus akibat fleksi maksimal dari paha. Hal ini akan memudahkan proses defekasi sehingga tidak memerlukan tenaga mengedan yang kuat. Pada posisi duduk, sudut antara anus dan rektum ini menjadi tidak cukup lurus sehingga membutuhkan tenaga mengedan yang lebih kuat. Akibat semakin kuat tenaga mengedan yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intra abdomen yang dapat menimbulkan konstipasi dan hemorrhoid. (Firmansyah A,2010 ).

Posisi defekasi duduk membutuhkan kontraksi yang lebih banyak dibandingkan posisi jongkok. Posisi duduk melibatkan duduk dengan pinggul dan lutut di sudut yang sempurna, seperti pada kursi. Posisi ini banyak di negara barat dan lebih sedikit di negara berkembang. Posisi duduk menyebabkan sudut anorektal menyempit, yang menyebabkan obstruksi dan menyebabkan kesulitan dalam defekasi. ( Sikirov, 2004 )

Posisi duduk dapat menyebabkan pengulangan manuver Valsava berkali-kali dengan kekuatan besar, dapat membebani sistem kardiovaskular dan menyebabkan sinkop saat defekasi. Terdapat penelitian yang membandingkan lamanya waktu saat buang air besar menggunakan berbagai postur, dan menyimpulkan bahwa postur defekasi duduk membutuhkan kontraksi yang lebih besar dibandingkan dengan postur jongkok.( Sikirov, 2004 )

Gambar 4. Analogi posisi defekasi jongkok dan duduk (www.citizenjournalism.com)

Gambar 5. Posisi yang disarankan saat menggunakan kloset duduk (www.citizenjournalism.com)II.1.12. Analgesia spinal

Analgesia spinal ialah pemberian anastetik lokal kedalam ruang subaraknoid. Teknik ini sederhana, cukup efektif dan mudah dikerjakan. Indikasi : 1. Bedah ekstremitas bawah 2. Bedah panggul

3. Tindakan sekitar rektum perianum

4. Tindakan obstetri dan ginekologi5. Bedah urologi

6. Bedah abdomen bawah

7. Pada bedah abdomen atas dan bedah pediatri biasanya dikombinasi dengan anastesia umum ringan.Kontra indikasi :

1. Pasien menolak

2. Infeksi pada tempat suntikan

3. Hipovolemia berat, syok

4. Koagulopati atau mendapat terapi antikoagulan

5. Tekanan intrakranial meninggi

6. Fasilitas resusitasi minim

7. Kurang pengalaman/ tanpa didampingi konsultan anstesiaIndikasi kontra relatif :

1. Infeksi sistemik (sepsis, bakteremi)

2. Infeksi sekitar tempat suntikan

3. Kelainan neurologis

4. Kelainan psikis

5. Bedah lama

6. Penyakit jantung

7. Hipovolemia ringan 8. Nyeri punggung kronis ((Latief et al., 2001).Persiapan analgesi spinal :1. Monitor standar : EKG, TEKANAN DARAH, PULSE OKSIMETRI

2. Obat dan alat resusitasi : Oksigen, bagging, suction, set intubasi.

3. Terpasang akses intravena untuk pemberian cairan dan obat- obatan.

4. Sarung tangan dan masker steril

5. Perlengkapan desinfeksi dan doek steril

6. Obat anastesi lokal untuk injeksi epidural/ spinal dan untuk infiltrasi lokal kulit dan jaringan subkutan

7. Obat tambahan untuk anastesi epidural seperti narkotik dsb, serta NaCl 0,9 %

8. Syringe, kateter dan jarum spinal

9. Kasa penutup sterilPengaturan posisi pasien

Terdapat 2 posisi duduk pasien :

1. Posisi lateral dengan lutut ditekuk keperut dan dagu ditekuk kedada 2. Posisis duduk fleksi di mana pasien duduk pada pinggir troli troli dengan lutut diganjal bantal (Soenarjo, 2013).BAB III

LAPORAN KASUS

A. IDENTITAS PASIEN

Nama

: Tn. CartoUmur

: 40 tahun

Berat badan

: 56 Kg

Jenis kelamin

: Laki- lakiAgama

: Islam

Tanggal masuk Operasi: 26 Desember 2013

No. CM

: 383107B. PRIMARY SURVEY

1. A: airway clear, gipong (-), gisu (-), MP (1), buka mulut 3 jari (+)2. B: Spontan, RR : 20 x/menit, suara dasar vesikuler +/+, Wh (-/-), Rh (-/-),

3. C: TD 130/80, N/HR 64 kali/menit tegangan dan isi cukup, S1>S2 reguler, G (-), M (-)

4. D: BB 56 kg, S 36.3C

C. SECONDARY SURVEY

1. Anamnesis

a. Keluhan utama

: Nyeri pada benjolan di anus.b. Riwayat penyakit sekarang:

Pasien mengeluhkan keluar darah saat BAB sejak 1 minggu yang lalu.c. Riwayat penyakit dahulu :

1) Riwayat penyakit alergi

: disangkal2) Riwayat penyakit asma

: disangkal3) Riwayat gastritis

: disangkal

4) Riwayat penyakit ginjal

: disangkal5) Riwayat penyakit jantung

: disangkal

6) Riwayat hipertensi

: disangkal7) Riwayat DM

: disangkal8) Riwayat operasi sebelumnya

: disangkal

d. Riwayat penyakit keluarga :

1) Riwayat penyakit darah tinggi: disangkal

2) Riwayat penyakit DM

: disangkal

3) Riwayat penyakit alergi

: disangkal

4) Riwayat penyakit asma

: disangkal2. PemeriksaanFisik

a. Status generalis

Keadaan Umum

: BaikKesadaran

: Composmentis

Vital Sign

Tekanan darah

: 130/80 mmHg

Respirasi

: 20 kali/menit, reguler

Nadi

: 64 kali/menit, reguler, isi dan tekanan penuh. Suhu

: 36,3C aksilar

Kepala

: Mesochepal, simestris, tumor (-)

Mata

: Konjungtiva anemis-/-, sklera ikterik -/-Hidung

: Discharge (-) epistaksis (-) deviasi septum (-)

Mulut: Bibir kering (-),mallapati 1, buka mulut 3 jari (+)Gigi

: Gigi palsu (-), gigi goyang (-), gigi palsu (-)Telinga

: Discharge (-)

Leher

: Simestris, trakea ditengah, pembesaran tiroid dan kelenjar getah bening (-), tiromentodistance 6 cmThorax

Pulmo: Simetris kanan kiri, Tidak ada retraksi, SD vesikuler (+/+) normal, Ronkhi (-/-), Wheezing (-/-)Cor

: S1>S2, reguler, gallop (-), murmur (-)Extremitas

Superior

: edema (-/-), sianosis (-/-)

Inferior

: edema (-/-), sianosis (-/-)

Akral

: hangat

Vertebrae

: tidak ada kelainan, tidak ada nyeri, tidak ada infeksi pada kulit punggung3. Pemeriksaan Laboratorium

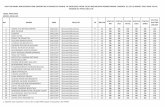

DARAH LENGKAP20 -12 -2013

Hb15,5 (N)

Leukosit10.510 (N)

Ht 46 (N)

Eritrosit 5,4 juta (N)

Trombosit 340000 (N)

MCV84,9 (N)

MCH28,8 (N)

MCHC33, 9 (N)

RDW12, 5 (N)

Hitung jenis

Basofil 0,7 (N)

Eosinofil0,2 (H)

Neutrofil batang0,6 (L)

Neutrofil segmen49,9 (N)

Limfosit35,9 (N)

Monosit0,7 (N)

LED9 (N)

PT12,5 (N)

APTT26,4 (N)

KIMIA

KLINIK24 -12 -2013

SGOT19 (N)

SGPT37 (N)

Ureum darah20,5 (N)

Kreatinin darah0,97 (N)

GDS114 (N)

ELEKTROLIT

24 -12 2013

Natrium146 (H)

Kalium4,3 (N)

Klorida9,7 (L)

Calsium9,3 (N)

4. Pemeriksaan X- Foto thorax PA (20 12 2013)COR tidak membesarElongatio aortaTak tampak infiltrate pada kedua lapang paru5. Pemeriksaan ECG (24 -12 2013 )Normal sinus rhytm

Normal ECGD. DIAGNOSIS KLINIS

Diagnosis prabedah: Hemorroid grade IVJenis pembedahan

: HemorroidectomiDiagnosis postbedah: -E. KESIMPULAN PEMERIKSAAN FISIK

Status ASA IIIF. TINDAKAN

Dilakukan: HemorroidectomiTanggal: 26 Desember 2013G. LAPORAN ANESTESI

Status Anestesi

1. PersiapanAnestesi

a. Informed concent

b. Pasang infus line Ringer Laktat 23 tetes/menit

c. Puasa 6 jam sebelum operasid. Premedikasi di OK2. Penatalaksanaan Anestesi

a. Jenis anestesi: Spinalb. Premedikasi: Ondansentron (4 mg)

c. Medikasi: Buvanest (10 mg) Ketorolac3. Teknik anestesi

a. Pasien dalam posisi dudukb. Dilakukan injeksi anestesi spinalc. Jumlah cairan yang masuk selama operasi :kristaloid RL= 500 cc

4. Pemantauan selama anestesi :

a. Mulai anestesi

: 10.30b. Mulai pembedahan

: 10.35c. Selesai operasi

: 10.43d. Selesai anestesi

: 10.485. Cairan yang masuk durante operasi:

RL 500 ccTerapi cairan

Berat badan = 56 kg

Maintenence = 2cc/kgBB/jam ( 2x56 = 112 cc/jamPuasa, lama puasa 6 jam

Lama puasa x kebutuhan per jam ( 6 x 112 = 672 cc

Stress operasi (operasi besar)(8cc x 46 = 368 cc

Kebutuhan jam pertama50% puasa + stress operasi + maintenance336 cc + 368cc + 112 cc = 816cc

Cairan yang masuk selama operasi (RL 500 ml

6. Pemantauan tekanan darah dan frekuensi nadi selama operasi

Pukul (WIB) Nadi (kali/menit)a. Mulai anestesi

: 10.30 (130/80, N 90b. Mulai pembedahan: 10.35 (130/80, N 90c. Selesai operasi

: 10.43 (130/80, N 90d. Selesai anestesi

: 10.48 ( 130/80, N 907. Pemantauan post operasi

a. Pemantauan tanda vital setiap 1/2 jam selama 4 jam.

b. Bed restH. PROGNOSA

Ad Vitam

: Ad bonam

Ad Functionam: Ad bonam

Ad Sanationam: Ad bonam

BAB IV

PEMBAHASAN

Hemorrhoid adalah kumpulan dari pelebaran satu segmen atau lebih vena hemorrhoidalis di daerah anorektal. Penanganan hemorrhoid tidak selalu dengan melakukan tindakan invasif. Pemilihan jenis terapi (obat atau invasif) sangat bergantung dari keluhan penderita serta derajat hemorrhoidnya. Pada kasus ini pasien hemorrhoid dengan stage IV, sehingga diperlukan penangganan invasif, maka diperlukan hemorroidectomy .Pada kasus ini pasien menggunakan jenis anestesi spinal karena tindakan hemorroidectomi merupakan tindakan operasi yang sedang , dan merupakan minor surgery. Keadaan pasien pun memenuhi syarat anastesi spinal yaitu, Tindakan sekitar rektum perianum.Pada pasien ini digunakan obat-obatan ondansentron, ketorolac, dan bupivacain. Ondansentron sebagai medikasi pre operasi. Ondansetron merupakan golongan obat Antagonis reseptor 5-HT3 yang selektif. Cara kerja ondansentron dengan menghambat serotonin 5-hydroxytriptamine (5HT3) berikatan pada reseptornya pada CTZ (chemoreseceptor trigger zone) dan di saluran cerna secara selektif, sehingga reflek muntah tidak teransang.Ondansetron dibandingkan dengan obat anti mual dan muntah yang lain adalah sangat efektif mengatasi mual dan muntah yang hebat. Relatif lebih aman karena tidak menimbulkan reaksi ekstrapyramidal, Relatif aman digunakan untuk anak dan kasus hiperemesis gravidarum pada ibu hamil (Dewoto et al., 2008).Ketorolac adalah obat anti inflamasi nonsteroid (NSAID).Ketoroloc sering digunakan untuk obat analgetik pasca operasi ringan dan sedang.Efeknya menghambat sintesis prostaglandin.Kerjanya menghambat enzim siklooksigenase.Obat ini aman diberikan pada pasien ini karena pasien tidak memiliki riwayat gagal ginjal, riwayat peptic ulcer, dan trombosit dalam batas normal.Pemantauan dan tindakan post operasi meliputi:1. Pemantauan tanda vital setiap 1/2 jam selama 24 jam.2. Bed restPemantauan dan tindakan post operasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi efek samping baik dari anestesi maupun tindakan operatifnya. Selain itu juga untuk memantau apa saja yang boleh dilakukan pasien.BAB VKESIMPULAN

1. Penanganan hemorrhoid tidak selalu dengan melakukan tindakan invasif. Pemilihan jenis terapi (obat atau invasif) sangat bergantung dari keluhan penderita serta derajat hemorrhoidnya.2. Diagnosis pasien pada kasus ini adalah hemoroid stage IV3. Tahapan preoperative pada pasien ini diantaranya pemeriksaan menyeluruh keadaan pasien pre operasi, informed consent, IVFD RL, puasa 6 jam sebelum operasi, dan premedikasi dengan ondansetron dan ketorolac

4. Teknik anestesi yang dilakukan pada pasien ini adalah anestesi spinal menggunakan obat buvanest 5. Tahapan postoperative dilakukan dengan melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi di ruangan tiap jam selama 1 x 24 jam, bed rest.DAFTAR PUSTAKAMiller, RD. 2009. Anesthesia Seventh Edition. Churcill Livingstone. Felix. 2006. Duduk, Salah, Berdiri, Juga Salah. Farmacia Majalah Kedokteran dan Farmasi. Jakarta. Available from: http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one-news.asp?IDNews=278 [Accessed 26 Desember].Haryoga, I., 2009. Mengenal dan Mencegah Hemoroid, Denpasar. Available from: http://imadeharyoga.wordpress.com/2009/06/17/60/. [Accesed 26 Desember 2013]..

Kumar, Cotran, dan Robbins, 2007. Buku Ajar Patologi. Edisi 7 Volume 2. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Parker, G.S., 2004. A New Treatment Option for Grades III and IV Hemorrhoids. Jersey Shore University Medical Center, USA. Available from: http://www.jfponline.com/uploadedFiles/Journal_Site_Files/Journal_of_Family_Practice/supplement_archive/JFPS_hemorrhoids_1004.pdf. [Accessed 26 Desember 2013].

Pearl, K.R., 2004. Hemorrhoids National Digestive Diseases Information Clearinghouse. USA. Available from: http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/hemorrhoids/Hemorrhoids.pdf [Accessed 26 Desember 2013].

Sabiston, 1994. Buku Ajar Bedah. Bagian II. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Sabiston, 1997. Atlas Bedah Umum. Binarupa Aksara, Jakarta.

Sherwood, L., 2001. Fisiolgi Manusia dari Sel ke Sistem. Edisi 2. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Snell R. 2006. Anatomi Klinik untuk Mahasiswa Kedokteran. Edisi ke-6. Jakarta: EGC;. hal. 384-388.

Sikirov BA. 2004 Management of Hemorrhoids: A New Approach, Israel Journal of Medical Sciences,: 23, 284-286.

26