Literasi di Antara 2 Abjad

-

Upload

asykuri-ibn-chamim -

Category

Documents

-

view

24 -

download

13

description

Transcript of Literasi di Antara 2 Abjad

PENDAHULUAN

Molly Bondan (1995) dalam bukunya “In Love with a Nation” mengungkapkan bahwa ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, jumlah penduduk melek huruf masih kurang dari 7%, dan pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka, sekitar 90% rakyat di negeri ini masih buta huruf. Menghadapi kenyataan seperti ini, Pemerintahan Sukarno meluncurkan program Pemberantasan Buta Huruf pada tanggal 14 Maret 1948. Pemerintah beranggapan bahwa salah satu penghambat kemajuan bangsa ialah angka literasi yang rendah. Anggapan seperti ini juga berlaku di negara-negara pasca-kolonial.

Pada Juni 1948, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan makin mengintensifkan gerakan pemberantasan buta huruf tersebut. Banyak kursus literasi dibuka secara intensif di sejumlah karesidenan, seperti Malang, Surabaya, Kediri, Madiun, Bojonegoro, Semarang, Pati, Surakarta, Kedu, Yogyakarta, Banyumas, dan lain-lain. Jumlah kursus literasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berjumlah 18.663 tempat, dengan 17.822 orang guru dan 761.483 orang murid. Sedangkan yang digelar secara independen berjumlah 881 tempat dengan 515 orang guru dan 33.626 murid (Bondan, 1995).

Akan tetapi, benarkah rakyat Indonesia sepenuhnya tidak bisa membaca dan menulis pada masa awal kemerdekaan negeri ini? Padahal, pada saat itu terdapat banyak sistem tulisan yang berlaku di masyarakat secara tradisional dan turun-temurun. Pada saat itu, ada banyak praktik penulisan di masyarakat yang menggunakan huruf Pegon, huruf Jawi, huruf Jawa, huruf Cina, dan lain-lain. Artinya, asumsi bahwa masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan sebagian besar buta huruf (illiterate) tidak sepenuhnya benar. Mungkin atas dasar nasionalisme dan pasar, negara telah bersikap arogan dengan memberlakukan sistem tunggal penulisan menggunakan huruf latin melalui gerakan literasi.1

Bagi sebagian antropolog bahasa, seperti Lucian Levy-Bruhl (1923), Walter Ong (1982), dan Jack Goody (1969), literasi merupakan cerminan kemajuan bangsa. Mereka memandang literasi sebagai titik pangkal pembeda masyarakat primitif dari masyarakat beradab. Dengan demikian, untuk membangun kemajuan dalam negeri, maka negara harus melakukan intervensi pendidikan literasi. Generasi sekarang memang memandang bahwa huruf latin lebih efektif digunakan dalam bahasa tulis, karena huruf latin relatif bisa diterima oleh semua segment masyarakat. Akan tetapi, apakah tulisan latin cukup efektif bagi anak-anak untuk memberi semangat belajar bagi kemajuan pada masa awal kemerdekaan negeri ini? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan argumentasi etnografi historis dari sebuah wilayah di pesisir utara Jawa, yaitu Lamongan. Melalui etnografi audiens pendidikan di Desa Jotosanur, saya mencoba mengeksplorasi jawaban-jawaban etnografis ini. Desa ini memiliki sebuah madrasah bernama “Madrasah Ibtidaiyah

1 Menurut Fowler (1996), ideologi itu selalu hadir dalam setiap teks, baik dalam ranah lisan,

tulisan, audio, visual atau kombinasi dari mereka. Lehtonen (2000) dan Fairclough (1989) menuturkan bahwa literasi dan produksi teks itu tidak pernah netral, ia selalu memiliki cita rasa yang berbeda. Semua teks tulis pasti memiliki ideologi, yakni didikte oleh lingkungan sosial politiknya.

Islamiyah” yang sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, dan dikenal masyarakat lokal sebagai “Sekolah Arab”, karena semua materi pembelajarannya bertuliskan Arab, baik berbahasa Arab murni maupun berbahasa Jawa. Baru pada tahun 1959 desa ini memiliki sekolah pemerintah, yaitu Sekolah Rakyat, yang mengintroduksi pendidikan literasi latin. Dengan beberapa sumber primer yang masih ada, baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen pribadi, saya mencoba mengkonstruksi perilaku audiens di desa inidalam mengkonsumsi 2 model media belajar: tulisan Arab dan tulisan latin. Tulisan ini akan mengeksplorasi perilaku konsumen media belajar yang terjadi di madrasah dan sekolah rakyat di desa Jotosanur pada tahun 1950-an. SEKOLAH VS MADRASAH

Semenjak awal abad 20, wilayah Lamongan sudah tersentuh kebijakan politik etis Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda yang salah satu matranya ialah literasi. Pendidikan literasi dilaksanakan melalui sekolah-sekolah kolonial. Meskipun demikian, anak-anak yang bisa masuk di sekolah-sekolah kolonial itu hanyalah segelintir elit priyayi. Sementara sebagian besar anak-anak orang kebanyakan tidak memiliki akses ke sekolah-sekolah kolonial ini. Sebagian dari mereka belajar di pesantren, belajar secara informal, atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Dengan meminjam logika trikotomi Geertz (1960) tentang Santri, Abangan dan Priyayi, gerakan literasi yang diintervensi oleh negara ini kemudian membelah masyarakat menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan literasi: multi-literate, mono-literate, dan illiterate. Multi-literate terjadi di kalangan para santri yang sebelumnya sudah melek huruf (literate) dalam membaca teks-teks bertuliskan Arab, baik yang berbahasa Arab murni maupun berbahasa Jawa (dikenal dengan tulisan pegon, yaitu teks berbahasa Jawa yang ditulis dalam abjad Arab), yang kemudian dikenalkan dengan tulisan latin melalui pesantren dan madrasah. Sementara mono-literate terjadi di kalangan para priyayi Jawa yang belajar di sekolah-sekolah kolonial yang hanya mengenal tulisan latin, atau terjadi juga di kalangan para santri yang belajar di pesantren yang hanya diajari tulisan Arab. Sedangkan illiterate banyak terjadi di kalangan kaum abangan yang tidak memiliki kemampuan membaca kedua sistem tulisan, baik Arab maupun latin, karena mereka tidak belajar di lembaga pendidikan, baik sekolah-sekolah kolonial maupun pesantren atau madrasah.

Hanya sedikit sekolah pemerintah yang ada di Lamongan pada saat Indonesia baru merdeka. Sekolah-sekolah itu berasal dari peninggalan zaman Belanda. Sekolah-sekolah peninggalan Belanda itu hanya diubah statusnya menjadi Sekolah Rakyat pada akhir dekade 1940-an. Sekolah pemerintah yang didirikan pertama kali di Lamongan ialah Tweede InIandse School, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan “Sekolah Angka Lara”, pada tahun 1869. Setelah Ratu Belanda me-launching Ethische Politiek, maka pada tahun 1901 didirikan Hollands Inlandse School (HIS), atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Sekolah Angka Siji” yang dikhususkan untuk menerima murid anak-anak Belanda, Asisten Wedana, dan pejabat pribumi. Pada saat yang sama, beberapa Sekolah Angka Lara juga didirikan di beberapa kecamatan, yaitu Sukodadi, Kedungpring, Kembangbahu, Ngimbang, Babat, Sumlaran, Paciran dan Brondong. Sementara itu, tidak ada data yang memadai tentang kondisi pendidikan pada masa pendudukan Jepang, karena pada saat itu mereka lebih berkonsentrasi pada pembentukan kesatuan militer bentukan Jepang, yaitu Pembela Tanah Air (PETA).

Pelajaran utama dalam sekolah pemerintah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ialah membaca, menulis, berhitung, dan kerajinan tangan. Pelajaran agama sama sekali dilarang. Sedangkan pelajaran bahasa Belanda hanya diajarkan di HIS atau Sekolah

Angka Siji. Khusus pelajaran kerajinan tangan sempat dihentikan karena dianggap tidak layak diajarkan di sekolah. Sedangkan buku yang banyak dipakai di sekolah-sekolah yang didirikan Pemerintah Kolonial Belanda ialah Emboen, buku bacaan karangan bersama guru Belanda (G.F. Lavell) dan guru bahasa melayu (M. Taib). Buku ini terdiri atas 50 pelajaran yang mengandung pendidikan moral. Buku lain yang juga digunakan ialah Taman Sari yang ditulis oleh J. Kats, yang berisi cerita-cerita yang disampaikan guru kepada anak-anak kelas rendah.

Di desa Jotosanur pada masa transisi itu, tidak ada satupun sekolah pemerintah yang didirikan di desa ini. Sekolah pemerintah yang terdekat ialah Sekolah Angka Lara yang berlokasi di Kota Lamongan, sekitar 6 kilometer dari desa ini. Anak-anak di desa ini hanya belajar pada seorang kyai desa bernama Sadji, alumni Pesantren Tambak Beras Jombang yang pernah diasuh secara langsung oleh Kyai Haji Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Pada awalnya, pengajaran dilakukan di sebuah ruangan yang cukup luas di rumah Kyai Sadji. Akan tetapi, pada tahun 1936, Kepala Desa memfasilitasinya dengan sebuah bangunan di sisi timur masjid desa. Sejak saat itulah masyarakat menyebutnya dengan sebutan “madrasah”, meskipun statusnya tetap merupakan sebuah lembaga informal yang tidak memberikan ijazah bagi para santri.

Status sebagai lembaga pendidikan informal ini agaknya merupakan respon terhadap peraturan kolonial di bidang pendidikan, yaitu Wilde School Ordonantie atau Ordonansi Sekolah Liar. Melalui peraturan ini, Pemerintah Kolonial dapat mebubarkan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai izin atau yang tidak disukai. Peraturan ini juga melarang para kyai atau guru untuk mengajar agama Islam tanpa adanya izin dari Pemerintah Kolonial. Dengan adanya peraturan ini, pengelola madrasah di desa Jotosanur tidak menginginkan menjadi lembaga formal yang bisa dikontrol oleh Pemerintah Kolonial.

Sebagaimana desa-desa di Lamongan pada pertengahan tahun 1940-an, ketika Indonesia merdeka, desa Jotosanur tidak sepenuhnya terserap dalam struktur negara. Desa-desa tersebut masih merupakan entitas yang berdiri sendiri. Konkuensinya, meskipun desa-desa di Lamongan merupakan pendukung utama kemerdekaan republik ini, tidak semua kebijakan negara bisa diserap oleh desa-desa Lamongan, termasuk program pemberantasan buta huruf yang diintroduksi melalui Sekolah Rakyat yang merupakan konversi dari sekolah-sekolah peninggalan Belanda. Kebijakan Sekolah Rakyat hanya berlaku di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah pedesaan tidak banyak tersentuh program sekolah formal. Dengan demikian, desa Jotosanur pun tetap bertahan dengan sistem madrasah.

Sebagaimana pula desa-desa pada umumnya di Lamongan pada saat itu, kehidupan ekonomi masyarakat di desa Jotosanur sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan hasil pertanian. Tidak ada satupun penduduk desa ini yang menjadi pegawai, baik pada zaman kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, maupun beberapa tahun setelah kemerdekaan. Mereka tidak berminat untuk mengisi struktur-struktur kenegaraan di wilayah lokal, misalnya menjadi pegawai atau guru. Mereka lebih banyak bergerak di sektor pertanian dan perdagangan. Oleh karenanya, mereka tidak memiliki orientasi pada pendidikan formal yang disediakan oleh negara. Oleh karenanya, dalam konteks pendidikan, mereka lebih memilih pendidikan madrasah yang informal, bahkan di kalangan santri yang konsisten dengan keilmuan Islam, mereka lebih memilih belajar dari pesantren satu ke pesantren lainnya.

Memang tidak ada data yang akurat tentang jumlah madrasah pada saat itu karena sifatnya yang non-formal dan bahkan informal. Demikian juga tidak ada data yang akurat tentang jumlah sekolah rakyat di Lamongan pada saat itu. Akan tetapi, berdasarkan estimasi Haji Ridwan, seorang mantan kepala desa di desa Jotosanur, jumlah madrasah seperti yang ada di desa Jotosanur jauh lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah.

Untuk menjangkau sekolah-sekolah pemerintah itu, anak-anak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan bersepeda, karena sarana angkutan umum masih sangat terbatas pada saat itu. Akibatnya, hanya keluarga-keluarga yang berorientasi pada jabatan struktural negara (pamong praja) yang mengirimkan anaknya di sekolah-sekolah non-madrasah.

Dengan adanya 2 model pendidikan di Lamongan, antara sekolah pemerintah dengan madrasah, dunia pendidikan di Lamongan semakin terbedakan secara diametral antara mereka yang dianggap saleh dan yang dianggap kurang saleh. Anak-anak yang bersekolah di sekolah pemerintah dianggap hanya mengejar urusan keduniaan karena tidak belajar agama (Islam), sementara anak-anak yang bersekolah di madrasah dianggap kolot karena hanya belajar ilmu agama. Persaingan antara 2 model pendidikan ini turut menentukan keberhasilan program literasi di Lamongan di kemudian hari.

LITERASI ARAB

Di desa Jotosanur, saya menemukan banyak orang yang telah berumur 70-an tahun (lahir sekitar tahun 1940 - 1950) sangat lancar untuk membaca dan menulis dalam tulisan pegon, tetapi tidak lancar dalam membaca tulisan latin, bahkan mereka tampak mengeja ketika membaca tulisan latin. Salah satu di antaranya ialah ibu saya sendiri. Mereka lebih komunikatif menggunakan tulisan pegon, baik untuk surat-menyurat pribadi, mengkonsep naskah ceramah atau pidato, maupun bahan ajar untuk anak-anak yang mereka ajar di madrasah. Mereka semua pernah belajar di madrasah di desa itu. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Sejak lama, pesantren dan madrasah merupakan salah satu ujung tombak literasi Arab. Meskipun madrasah merupakan model pendidikan Islam yang diadopsi dari sekolah-sekolah modern, dualisme model pendidikan antara sekolah dan madrasah tetap berlangsung sampai Indonesia merdeka, bahkan sampai saat ini. Sekolah tetap berkonotasi pada pendidikan sekular, sementara madrasah lebih berkonotasi pada pendidikan agama, meskupun pada praktiknya keduanya saling mengadopsi satu sama lain.

Sampai pada masa awal kemerdekaan, madrasah di desa Jotosanur tetap menerapkan pelajaran agama secara murni dan konsisten. Tidak ada pelajaran non-agama yang diajarkan di madrasah ini. Pelajaran utama yang diajarkan ialah al-Quran, bahasa Arab, fiqh, tauhid, tasawwuf, and tafsir. Santri di kelas pemula diajari membaca al-Quran dengan metode turutan, yaitu menghafal juz ke-30 dalam al-Quran (Juz ‘Amma). Dalam metode turutan, guru terlebih dahulu membacakan ayat atau potongan ayat, kemudian santri menirukannya. Yang ditekankan di sini ialah memorizing, huruf, fonem (makhraj al-huruf), tajwid, dan tahsin.

Sementara itu, santri di kelas menengah diajari bahasa Arab yang meliputi tata bahasa (nahwu) dan morfologi (sharf). Sedangkan santri di kelas akhir diajari tema-tema yang lebih luas, seperti fiqh, tauhid, tasawwuf, dan tafsir. Akan tetapi, tidak semua santri bertahan sampai tuntas pada kelas akhir ini. Rata-rata, santri di madrasah Jotosanur ini hanya bertahan sampai kelas menengah. Hanya sebagian kecil yang bertahan sampai tuntas di kelas akhir.

Kitab-kitab yang dipelajari di madrasah juga tidak jauh dari pesantren, yaitu buku bertuliskan Arab. Sebagian kitab itu asli berbahasa Arab, seperti Irsyad al-Anam (oleh Utsman ibn Abdullah ibn ‘Aqil ibn Yahya), Kifayat al-Anam (oleh Syafi’i al-Fadlali), Safinat al-Najat (oleh Salim ibn Abdullah ibn Samir Hadrami), Sulam al-Taufiq (oleh Abdullah ibn Husain Ba’Alawin), Bidayat al-Hidayat (oleh Abu Hamid Ghazali), dan lain-lain. Akan tetapi, ada juga beberapa kitab yang dikarang oleh kyai-kyai terkenal di Pantai Utara Jawa, seperti Fashalatan (oleh Soleh Darat), Lathaif al-Thaharat (oleh Soleh Darat), Majmu’at al-Syari’at

al-Kafiyat li al-Awam (oleh Soleh Darat), Mursyid al-Wajiz (oleh Soleh Darat), Faidl al-Rahman, (oleh Soleh Darat), dan lain-lain. Ada juga beberapa kitab yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Pegon, seperti Hikam (diterjemahkan dari Ahmad ‘Atha’illah al-Iskandari oleh Soleh Darat), Minhaj al-Atqiya (diterjemahkan dari Sayyid Bakri ibn Muhammad Shatta al-Dimyati [Kifayat al-Atqiya’ wa minhaj al-asfiya’] oleh Soleh Darat), Mukhtasar al-Hikam (diterjemahkan dari Ahmad ‘Atha’illah al-Iskandari [al-Hikam] oleh Soleh Darat, Munjiyat Ihya ‘Ulum al-Din (diterjemahkan dari Abu Hamid al-Ghazali [Ihya’ ‘Ulum al-Din] oleh Soleh Darat), Jauharat al-Tauhid (diterjemahkan dari Ibrahim al-Luqani), dan lain-lain. Tidak semua buku tersebut dipelajari secara tuntas di madrasah, tergantung pada kemampuan guru masing-masing. Bahkan, kitab-kitab yang dipelajari setiap tahun berbeda-beda.

Di samping buku-buku pelajaran, literasi Arab juga didiseminasikan melalui nadhaman, yaitu melagukan materi-materi yang diajarkan yang memang ditulis dalam bentuk syair, misalnya kitab ta’lim al-muta’allim (adab dalam belajar), matan ajrumiyah (tata bahasa Arab), alfiyah ibn Malik, dan lain-lain. Biasanya, materi dalam bentuk syair ini menjadi pembuka session belajar yang dilafalkan secara bersama-sama oleh para santri. Interaksi yang intensif dengan teks-teks bertuliskan Arab di madrasah dan pesantren mendorong para santri memiliki kemampuan literasi Arab yang memadai. Mereka tidak hanya bisa membaca teks Arab yang ber-harakat (seperti teks dalam mushaf al-Quran yang memiliki tanda baca), melainkan juga bisa membaca teks Arab yang tidak ber-harakat, yang dikenal dengan “Arab Gundul”. Tentunya, untuk membaca “Arab Gundul” ini harus terlebih dahulu mempelajari tata bahasa Arab (nahwu) dan morfologi Arab (sharf).

Di samping kemampuan membaca teks Arab, santri juga belajar penerjemahan teks Arab. Penerjemahan teks Arab dilakukan secara verbatim (kata per kata) dengan menggunakan bahasa Jawa. Metode terjemahan yang digunakan ialah qawa’id wa tarjamah (gramatika terjemah), yaitu model penerjemahan yang yang sekaligus mengajarkan tata bahasa (qawa’id) dengan menggunakan kata-kata tertentu dalam bahasa Jawa sebagai simbol yang menunjukkan fungsi kata dalam kalimat. Misalnya, kalimat “al-hamdu li-llahi rabbi al-‘alamin” diterjemahkan dengan pola sebagai berikut:

Al-hamdu : utawi sekabehe puji li-llahi : iku kagungane Gusti Allah rabbi al-‘alamin : kang mangerani sak kabehe alam Kata “utawi-iku-kang” dalam terjemahan tersebut digunakan sebagai penanda (simbol) untuk menunjukkan fungsi dalam kalimat. Kata “utawi” sebagai simbol untuk kata yang berfungsi sebagai mubtada’ (subjek); kata “iku” sebagai simbol untuk kata yang berfungsi sebagai khabar (predikat); dan kata “kang” sebagai simbol untuk na’at (kata sifat).

Dalam mengkaji kitab-kitab bertuliskan Arab itu, metode yang digunakan ialah bandongan, yaitu guru menyampaikan terjemahan kata demi kata dari kitab itu, kemudian menguraikan maknanya dalam bahasa Jawa, sementara santri menyimak dan menulis terjemahan tersebut dalam buku masing-masing. Tulisan santri pada bukunya masing-masing lazim disebut jenggotan. Kemampuan para santri dalam literasi Arab tentunya mengkhawatirkan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Selama masa kolonial, literasi Arab yang berkembang di pesantren dan madrasah tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Kolonial. Gubernur Kolonial untuk Jawa Timur pada tahun 1930-an, yaitu Charles Olke van der Plas (1891-1977), memberi perhatian khusus pada buku-buku bertuliskan Arab yang diterbitkan oleh beberapa

penerbit yang ada di Surabaya. Penerbit Salim Nabhan, misalnya, sesuai penuturan Mustafa (cucu pendiri Salim Nabhan), secara khusus diawasi oleh Gubernur Kolonial ini. Van der Plas sendiri merupakan orang Belanda yang menguasai bahasa Arab. Ia melakukan sensor atas buku-buku yang diimpor dari Timur Tengah oleh Penerbit Salim Nabhan. Buku-buku yang mengandung ideologi perlawanan terhadap penguasa kolonial tidak diizinkan beredar di kalangan Muslim untuk dipelajari di madrasah dan pesantren. Larangan ini berlangsung sampai berakhirnya kekuasaan kolonial di Hindia Belanda pada tahun 1942, ketika tentara pendudukan Jepang berhasil mendarat di Pantai Utara Jawa. LITERASI LATIN Jauh sebelum Indonesia merdeka, kalangan Muslim di Lamongan memiliki pandangan yang stigmatis terhadap Pemerintah Kolonial Belanda: Kafir-Kristen. Semua produk Pemerintah Kolonial, termasuk sekolah-sekolah Belanda, dianggap sebagai produk kafir. Dengan demikian, tulisan latin dan segala bentuk literasi latin tidak mendapatkan tempat di hati ummat Islam di pedesaan Lamongan pada saat itu. Di samping stigma ideologis tersebut, bagi kebanyakan masyarakat Muslim di Lamongan pada saat itu, aspek manfaat dari literasi latin tidak terlalu besar, dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Muslim yang lebih berorientasi pada kepentingan agama: menjadi Muslim yang saleh. Buku-buku bacaan bertulisan latin juga masih sangat terbatas, dan hanya beredar di kalangan elit. Sementara buku-buku bertulisan Arab mudah didapatkan, setidaknya mushaf al-Quran dan buku turutan (Juz ‘Amma).

Di sisi yang lain, anak-anak pribumi yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda merasa superior dengan literasi latin. Dengan buku-buku bertulisan latin, mereka lebih mengenal pengetahuan umum daripada pengetahuan agama. Literasi membuka cakrawala pengetahuan mereka tentang kehebatan kebudayaan Eropa. Meskipun harus cukup puas belajar di Sekolah Angka Lara ataupun Sekolah Angka Siji, prestige itu tetap dipertahankan sebagai generasi yang siap dengan masa depan. Mereka menganggap anak-anak yang tidak belajar di sekolah Belanda merupakan generasi yang tidak siap dengan masa depan, terbelakang, dan bodoh.

Pada akhir dekade 1950-an, ketika Sekolah Rakyat banyak didirikan di pedesaan Lamongan, apa yang disangkakan oleh siswa pribumi yang belajar di sekolah Belanda memang ada benarnya. Pada saat itu, segregasi kolonial yang memisahkan pribumi, Cina, ningrat, priyayi, dan lain-lain dalam ranah pendidikan dihapuskan. Anak-anak pribumi golongan ningrat bercampur dengan anak-anak petani yang santri dalam satu sekolah. Dalam kondisi demikian, anak-anak santri yang tidak memiliki latar belakang literasi latin memang terpinggirkan. Mereka mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Superioritas anak-anak santri hanya berlangsung dalam pelajaran Agama Islam yang diberlakukan segera setelah Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) pada saat itu, Ki Hajar Dewantara, mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah yang menyatakan bahwa pelajaran Budi Pekerti yang ada pada zaman pra-kemerdekaan diperkenankan untuk diganti dengan pelajaran Agama.

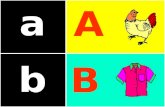

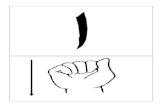

Hal yang sama juga terjadi di Desa Jotosanur. Pada tahun 1959, Sekolah Rakyat pertama didirikan di desa Jotosanur. Bagi guru-guru yang mengajar di sekolah ini, belajar baca-tulis menjadi tantangan berat. Anak-anak petani di desa ini hampir sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan tulisan latin. Proses pembelajaran baca-tulis membutuhkan proses yang lama, mulai dari pengenalan huruf, bunyi, merangkai kata, dan menyusun kalimat. Dalam ingatan Umi (64 tahun), salah seorang warga yang pernah belajar di sekolah ini, proses melafalkan kata-kata harus dieja huruf demi huruf: konsonan yang digabung

dengan vokal menghasilkan bunyi. Ia merasa kurang bisa memahami teks yang dimaksudkan karena harus mengeja terlebih dahulu, sehingga lama-kelamaan mereka kehilangan mood untuk membaca. Akibatnya, banyak siswa yang drop out dari Sekolah Rakyat ini.

Hal yang berbeda terjadi dalam pelajaran Agama Islam di Sekolah Rakyat ini. Para siswa merasa bersemangat ketika belajar agama, karena apa yang disampaikan oleh guru tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka pelajari di madrasah informal di desa ini. Buku yang dipelajari dalam pelajaran Agama Islam tidak jauh berbeda dari kitab yang dipelajari dalam madrasah itu, yaitu kitab-kitab bertuliskan Arab. Menurut Umi, membaca tulisan Arab jauh lebih mudah daripada membaca tulisan latin, karena bunyi dalam tulisan Arab menjadi satu antara huruf dan harakat. Lagi pula, guru yang mengajarkannya mampu menyampaikan materi pelajaran dengan gaya bandongan, seperti yang dilakukan oleh guru mereka di madrasah yang dilaksanakan pada sore hari. Suasana kelas menjadi hidup, ramai dengan canda tawa, bahkan saling olok di antara siswa terkait dengan tema materi yang diajarkan.

Literasi, bagi anak-anak yang pernah belajar di sekolah ini pada tahun 1950-an, tidak bisa dibawa ke ranah yang privat. Kegiatan membaca harus diperdengarkan, tidak bisa dibaca dalam hati. Sementara, tuntutan literasi modern (latin), kegiatan membaca dibawa ke ruang privat: membaca dalam hati, dan bisa direfleksikan. Sementara bagi anak-anak santri, kegiatan membaca merupakan kegiatan yang bersifat komunal: bahwa kegiatan membaca yang dilakukan orang lain bisa didengarkan bersama, disimak bersama, dan dari bacaan itulah orang lain juga bisa belajar, mengetahui isi bacaan tersebut, juga memahami bahasa teks. Hal ini jelas berbeda dengan literasi modern yang menggiring kegiatan membaca ke ranah yang lebih pragmatis: mengetahui isi teks secara individual demi menopang kinerja mesin pembangunan.

Harapan pemerintah Kolonial bahwa literasi akan menyediakan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kepentingan kolonial agaknya tidak pernah tercapai melalui pembelajaran literasi di sekolah-sekolah Belanda yang ada di Lamongan. Demikian juga, harapan Pemerintah Indonesia pada periode awal kemerdekaan negeri ini bahwa literasi akan mengentaskan kebodohan dan kemiskinan serta mendorong kemajuan bangsa ini tidak mendapatkan respons yang positif dari masyarakat santri di Lamongan. Ujung dari gerakan literasi ialah budaya baca. Agaknya, hal ini tidak bisa tercipta sampai akhir tahun 1960-an, karena mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah Belanda tidak memiliki budaya baca. Demikian juga mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat juga tidak memiliki budaya baca. Dalam kegersangan budaya baca di Lamongan pada masa transisi kekuasaan kolonial-Jepang-Republik Indonesia, justru literasi Arab tetap bertahan sebagai domain utama pembelajaran di madrasah.

DISCUSSION

Literasi dalam pandangan Jack Goody (1963) dan Walter Ong (1958) merupakan titik pangkal pembeda masyarakat “primitif” dari masyarakat “beradab”. Pandangan ini hanya cocok bagi sebuah bangsa yang sudah berkembang, yang mendorong masyarakatnya untuk maju melalui pendidikan yang mencerahkan. Akan tetapi, dalam realitas historis di Lamongan pada masa kolonial, literasi semakin menjauhkan masyarakat dari realitasnya sendiri untuk terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikehendaki oleh penguasa kolonial. Agaknya, para linguist kritis seperti halnya Fowler dan Fairclough benar bahwa di balik teks terkandung ideologi. Ketika pemerintah kolonial menggerakkan literasi di sekolah-sekolah Belanda untuk pribumi, mereka memiliki sebuah kepentingan, yaitu menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih untuk dijadikan sebagai pegawai rendahan dalam struktur kolonial. Oleh karenanya, mereka diajari membaca dan menulis latin, menyerap bacaan-bacaan yang

menjauhkan para siswa dari realitas masyarakat yang ada. Intinya, literasi latin dimaksudkan untuk menundukkan penduduk pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Artinya, literasi tidak bebas nilai dengan cita-cita yang mulia sebagaimana diungkapkan oleh Goody dan Walter Ong. Di dalamnya pasti terdapat kepentingan dan ideologi yang mendikte literasi yang pada akhirnya mendikte pikiran manusia. Saya lebih setuju terhadap analisis etnografis, sebagaimana Scribner dan Cole (1981), bahwa literasi menerapkan pengetahuan ini untuk tujuan tertentu dalam konteks tertentu yang digunakan.

Ketika Indonesia baru saja merdeka, pemerintah juga menggerakkan literasi untuk mendorong kemajuan bangsa ini, termasuk diterapkan kepada masyarakat muslim Lamongan yang sudah akrab dengan literasi Arab. Dalam konteks ini, saya juga menemukan sesuatu yang unik dalam literasi. Kalangan anak-anak santri pada akhir dekade 1940-an menjadi objek olok-olok. Mereka dianggap sebagai kaum kolot, tradisionalis, udik, dan bodoh di sekolah-sekolah yang difasilitasi pemerintah. Mereka tidak bisa membaca dan menulis dalam aksara latin. Mereka dianggap gagal di sekolah karena banyak yang melakukan drop out dari sekolah. Apakah mereka benar-benar bodoh, sementara dalam pelajaran Agama Islam, kelas-kelas mereka menjadi hidup? Saya menyimpulkan bahwa sekolah hanya mengakomodasi tradisi membaca kalangan tertentu saja. Di kalangan anak-anak santri pada era 1950-an, saya menemukan bahwa teks dibaca dengan cara yang sama sekali berbeda. Membaca tulisan latin dirasa kurang nyaman oleh anak-anak santri di Lamongan. Membaca teks latin menggiring mereka ke dalam kesunyian, terasing dan terpisah dari lalu lintas perdebatan dan realitas masyarakatnya, karena bahan-bahan bacaan dalam tulisan latin yang tersedia pada saat itu dianggap kurang membumi. Sementara ketika membaca tulisan Arab, dengan tema-tema Islam, seperti al-Quran, fiqh, tauhid, dan tasawwuf, mereka menjadi bergairah. Menurut saya, bagi kalangan anak-anak santri pada saat itu, teks hidup dalam dialog. Membaca mengundang perdebatan, canda-tawa, bahkan olok-olok. Membaca dalam kesunyian dianggap sebagai alienasi. Mereka mengenal literasi Arab bukan hanya dari buku-buku, melainkan juga dari ceramah di masjid, pengajian di kampung, dan juga uraian guru-guru mereka di madrasah. Menurut saya, anak-anak santri itu bukannya tak memiliki kesiapan literasi. Yang terlalu arogan adalah paradigma sekolah. Sekolah tak pernah menganggap tradisi membaca di kalangan anak-anak santri sebagai potensi yang bisa menjadi batu lompatan untuk mengembangkan metode belajar, namun sebagai kemunduran yang harus mengalah.

Sekolah menganggap keaksaraan sebagai kemampuan belajar yang memfasilitasi berpikir logis, akses informasi, dan partisipasi dalam masyarakat modern. Pandangan ini melihat literasi psikologis dan tekstual sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinilai. Berbeda dengan literasi sosial dimana literasi (menulis dan membaca) merupakan cara menghubungkan seseorang dengan orang lain dengan membawa makna sosial tertentu. Dari sini jelas bahwa literasi dapat disesuaikan dengan konteksnya dan tidak mengarah ke satu set kemampuan kognitif atau teknis semata.

Membaca adalah partisipasi budaya—secara individual atau komunal—untuk memberi makna pada teks dan paradigma. Di desa Jotosanur, masyarakat bertahan hidup dengan literasi fungsional, yaitu kemampuan dasar berhitung untuk menunjang urusan bertani dan berdagang sederhana, dan kemampuan membaca (Arab) untuk membantu pemahaman mereka tentang agama (Islam). Partisipasi budaya inilah yang tidak pernah diadopsi oleh negara untuk sebuah program mulia bernama literasi.

Bibliography

Bondan, Molly In Love with a Nation: Molly Bondan and Indonesia, Her Own Story in Her Own Words

1995 In Joan Hardjono and Charles Warner (eds.). Sydney: Southwood Press

Fowler, Roger Linguistic Criticism

1996 London: Oxford University Press

Lehtonen, Mikko The Cultural Analysis of Texts

2000 SAGE

Fairclough, Norman Language and Power: Language in Social Life Series

1989 Longman

Kats, J.; dan Ibrahim Galar

Marasoetan Taman Sari: Jaito Berbagai-Bagai Tjeritera oentoek Goroe Kelas Rendah

1919 Visser

Lavell-Frölich, G.; dan

Moehammad Taib Emboen: Kitab Batjaan oentoek Kelas Tengah di Sekolah Boemi Poetera

1940 Blankwaardt & Schoonhoven

Levy-Bruhl, Lucien Primitive Mentality

1923 Authorized translation by Lilian A. Clare George Allen

Ong, Walter Literacy and Orality: The Technologizing of the Word

1982 Methuen

Goody, Jack Literacy in Traditional Societies

1969 CUP Cambridge

Goody, Jack and Watt The Consequencies of Literacy

1969 CUP Cambridge

Scribner, Sylvia and Michael Cole Psychology of Literacy

1981 Harvard University Press