Kontrak Pengelolaan Migas Di Indonesia

description

Transcript of Kontrak Pengelolaan Migas Di Indonesia

Kontrak Pengelolaan Migas di Indonesia1

Pengusahaan (hulu) migas sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional di banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia berdasarkan suatu kontrak. Dalam pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah dalam bentuk kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lainnya. Kontrak pengelolaan migas yang ada/pernah ada di Indonesia adalah:

1. KonsesiKontraktor memiliki kekuasaan penuh atas minyak yang ditambang dan wajib membayar royalti kepada negara. Kontrak ini tidak ada lagi sejak 1961.

2. Kontrak KaryaMerupakan kontrak profit sharing dimana manajemen ada di kontraktor. Kontrak ini tidak ada lagi sejak 1983.

3. Production Sharing Contract4. Technical Assistance Contract

Produksi yang dibagi hanya diperoleh dari pertambahan produksi setelah secondary recovery, bukan dari total produksi.

5. Joint Operating BodyKontrak ini sama seperti PSC tetapi Pemerintah/Pertamina ikut serta dalam permodalan (saham) sehingga komposisi menjadi 50 : 50.

6. Service Contract (Kontrak Jasa)Pada Kontrak Jasa, seluruh produksi minyak dan gas bumi oleh kontraktor merupakan milik negara dan wajib diserahkan kontraktor kepada Pemerintah. Kontraktor yang melakukan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi akan mendapatkan pembayaran berupa imbalan jasa (fee).

1 Sumber: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/26/memahami-kontrak-pengelolaan-migas-di-indonesia-126745.html

Production Sharing Contract (PSC)2

1. Prinsip Pokok PSC

Dalam pengelolaan industri hulu (upstream) minyak dan gas (migas), Indonesia menggunakan sistem bagi hasil melalui Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC).

Menurut pendapat Salim HS, PSC adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil. (2004 : 260)

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) mempunyai beberapa ciri utama (Rudi. M. Simamora, 2000), yaitu :

a. Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negara)Negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi pertambangan minyak dan gas bumi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah pengawasannya. Manajemen operasional hulu migas dipegang oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas (dulu BP MIGAS) sebagai perwakilan pemerintah dalam PSC. Dengan adanya institusi tersebut, kendali atas bisnis hulu migas sepenuhnya di tangan Negara. Negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan (approval). Inti persoalan dalam masalah ini adalah batasan sejauh mana persetujuan negara atau perusahaan negara diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Penggantian biaya operasi (operating cost recovery)Kontraktor mempunyai kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan. Besaran penggantian biaya operasi ini tidak harus selalu penggantian penuh (full recovery), bisa saja hanya sebagian tergantung dari hasil negosiasi.Sistem penggantian oleh Negara atau cost recovery bukan berarti Negara mengeluarkan uang untuk mengganti atau diberikan kepada kontraktor sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan kontraktor. Dengan kata lain, cost recovery adalah pengakuan beban biaya yang dilaporkan kepada pemerintah melalui SKK Migas oleh kontraktor. Pelaporan keuangan atau saldo yang dimintakan cost recovery kepada Negara dilakukan melalui pelaporan keuangan yang disebut financial quarterly

2 Sumber: Susmiyati, H. R. (2006). Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 2(2).

report (FQR). FQR memuat seluruh biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dari tahap pencarian (eksplorasi) sampai tahap produksi (eksploitasi) tahun berjalan.Biaya-biaya yang dilaporkan oleh kontraktor kepada pemerintah diaudit oleh lembaga negara seperti SKK Migas, BPK, BPKP, dan Ditjen Pajak dengan tujuan masing-masing institusi. Metode audit atau pemeriksaan terhadap biaya yang dilaporkan dalam FQR dengan audit keuangan perusahaan secara umum memiliki esensi mendasar yang berbeda. Audit dalam FQR tidak mengenal materialitas atau jumlah minimum yang dijadikan dasar temuan audit. Dalam audit biaya dalam FQR yang dimintakan cost recovery, biaya sekecil apapun bahkan US$1 sekalipun jika tidak memenuhi ketentuan akan dijadikan temuan yang direkomendasikan untuk dikoreksi oleh kontraktor.Oleh karena itu, ada risiko bisnis yang sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Risiko tersebut adalah risiko yang timbul akibat pendapatan dari hasil migas lebih kecil

dibandingkan dengan total beban atau total biaya yang dikeluarkan kontraktor. Selain menangung kerugian akibat kegiatan operasi tidak menguntungkan karena pendapatan kurang dari total biaya, kontraktor juga menanggung keseluruhan biaya operasi jika pada suatu blok atau wilayah kerja (WK) tidak ditemukan sumber migas. Dengan kata lain, sumur yang dibor pada WK tersebut kering atau dry hole.

c. Pembagian hasil produksi (production split)PSC juga mengatur bahwa sumber daya migas tetap milik negara sampai titik serah. Berbeda dengan Kontrak Karya yang membagi hasil penjualan migas, dalam sistem PSC, yang dibagi adalah produksi. Selama sumber daya migas masih berada dalam wilayah kerja pertambangan atau belum lepas dari titik penjualan yaitu titik penyerahan barang, maka sumber daya alam migas tersebut masih menjadi milik pemerintah Indonesia.Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara. Penentuan bagi hasil minyak dan gas bumi jika mengacu pada kontrak bagi hasil generasi III (Salim H.S : 2004) adalah :

a. minyak : 85% untuk badan pelaksana; 15% untuk badan usaha dan badan usaha tetap; dan

b. gas : 70% untuk badan pelaksana dan 30% untuk badan usaha atau badan usaha tetap.

Namun perhitungan secara detail diatur dalam perjanjian masing-masing. d. Pajak

Pengenaan pajak dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor, besarannya dikaitkan dengan besarnya pembagian hasil produksi antara negara dengan kontraktor. Prinsipnya adalah semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil.

e. Kepemilikan aset ada pada negara (perusahaan negara)Umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan negara segera setelah dibeli atau setelah depresiasi. Ketentuan ini

mengecualikan peralatan yang disewa karena kepemilikannya memang tidak pernah beralih kepada kontraktor.

Tiga prinsip pokok Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memuat persyaratan :

a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;

b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Selanjutnya, Gambar 1 menerangkan skema PSC menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Gambar 1. Skema PSC Indonesia3

3 FTP (First Tranche Petroleum) adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use) (PP No.79/2010).

Investment Credit adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu (PP No.79/2010).

Cost Recovery adalah biaya operasi yang dapat dikembalikan Equity to be Split adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah

dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi (PP No.79/2010). DMO (Domestic Market Obligation) adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan atau gas bumi

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (PP No.79/2010). Dalam skema Production Sharing Contract (PSC) Indonesia, ada kewajiban kepada pemegang kontrak untuk menjual sebagian produksinya (wajib 25%) ke dalam negeri dengan harga pasar atau harga tertentu.. Kontraktor mendapatkan DMO fee atas hal ini.

Sumber: http://faisalbasri.kompasiana.com/2009/06/16/virus-virus-itu-ada-di-dalam-diri-kita/

Penjelasan:

a. Kontraktor dan SKK Migas membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio yang disetujui oleh keduanya di bawah persyaratan PSC.

b. Kontraktor pada umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, serta biaya operasi, di tiap PSC dari pendapatan yang tersedia dihasilkan PSC setelah dikurangkan First Tranche Petroleum (FTP)

c. Dalam ketentuan FTP, para pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak, dan dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan kredit investasi.

d. Jumlah biaya yang dipulihkan (cost recovery) oleh kontraktor dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas actual.

e. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak bumi dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor memperoleh sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).

2. Obyek dalam PSC

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 terdiri atas : (1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi; (2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, obyek yang dapat diperjanjikan dalam PSC menurut ketentuan Pasal 5 (1), Pasal 6 (1) serta Pasal 11 (1) adalah khusus kegiatan usaha hulu dalam pertambangan migas, yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Kontraktor diizinkan mengadakan eksplorasi selama 6 sampai 10 tahun dan eksploitasi 20 sampai 30 tahun (Pasal 15 UU Nomor 22 Tahun 2001).

3. Para Pihak dalam PSC

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 merubah para pihak yang terkait dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), kalau sebelumnya adalah Pertamina sebagai perusahaan negara dan perusahaan migas sebagai kontraktor, maka setelah berlakunya UU Migas tersebut maka para pihak yang ada dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), adalah negara yang diwakili Badan Pelaksana sedangkan kontraktornya adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap. Kontrak migas yang semula B to B antara Pertamina sebagai

pemegang kuasa tambang dengan perusahaan minyak dianggap berubah menjadi G to B antara SKK Migas dan perusahaan minyak mengingat status SKK Migas bukan badan usaha.

Sifat dari hubungan hukum dalam PSC adalah hubungan keperdataan, dimana Negara menundukkan diri sebagai subjek hukum perdata. Dalam hal ini peran dan fungsi SKK Migas adalah sebagai perpanjangan tangan Negara sebagai aktor bisnis dalam negosiasi kontrak, bukan sebagai regulator, dan karena itu kedua pihak terikat untuk mematuhi ketentuan yang disepakati dalam kontrak, yang salah satunya adalah ketentuan kerahasiaan (confidentiality clause atau confidentiality agreement). Ketentuan ini selalu ada dalam setiap dokumen PSC, dan karena itu baik perusahaan maupun SKK harus saling mendapatkan persetujuan untuk membuka informasi dalam dokumen kontrak kepada pihak ketiga. Berikut beberapa ketentuan Kontrak Bagi Hasil menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011:

1. General (Umum) 2. Title of Contract ( Judul Kontrak) 3. Scope (Ruang Lingkup) 4. Definition & Duration of Contract (Definisi & Jangka Waktu Kontrak) 5. Parties of Contract (Para Pihak dalam Kontrak) 6. Work Program and Budget (Program Kerja dan Pengeluaran) 7. Areas of Work & Relinguishment (Wilayah Kerja & Pengembalian Wilayah Kerja) 8. Rights and Obligation of the Parties (Hak dan Kewajiban Para Pihak) 9. Cost Recovery/Profit Sharing (Biaya Produksi/ Pembagian Keuntungan) 10. Title to Oil (Hak atas Migas) 11. Title to Equipment & Abandonment (Hak atas Peralatan dan Abandonment) 12. Settlement of Dispute & Governing Law (Penyelesaian Perselisihan) 13. Employment (Tenaga Kerja) 14. Environment & Community Development (Lingkungan & Pengembangan

Masyarakat) 15. Taxation (Pajak)

Perlu diketahui juga terdapat beberapa informasi yang memiliki potensi rahasia terkait dengan stabilitas masyarakat dan persaingan usaha, misalnya wilayah kerja dan jumlah produksi. Pada confidentiality clause kontrak yang sudah dijelaskan sebelumnya, diidentifikasi bahwa informasi yang diwajibkan untuk dirahasiakan pada confidentiality clause tersebut (misalnya well log atau data detail mengenai sumur yang dibor) memang tidak terdapat pada kontrak, atau ada pada dokumen tersendiri.

Kesimpulan:

Negara dapat melakukan cost recovery hanya untuk perusahaan yang telah memperoleh pendapatan. Untuk perusahaan yang memperoleh laba, laba dibagi berdasarkan proporsional ketentuan bagi hasil sedangkan untuk perusahaan yang belum memperoleh laba tetapi sudah memperoleh pendapatan, pendapatan digunakan untuk menutup biaya terlebih dahulu. Dengan kata lain, Negara akan memperoleh pendapatan jika kontraktor telah meperoleh laba

atau keuntungan. Akan tetapi untuk perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi tetapi tidak menemukan sumber minyak atau kering, seluruh kerugian akan ditanggung oleh kontraktor. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dianggap lebih menguntungkan negara.

PP No. 79 Tahun 2010 = Recovery Cost

Fraud dalam Industri Migas

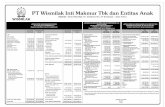

Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas dari Masa ke Masa(sumber: http://moneter.co/pengelolaan-kegiatan-hulu-migas-dari-masa-ke-masa/)

Moneter.co – – Konstitusi kita, UUD 1945, mengamanatkan agar sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.Namun, tetap saja hak atas kuasa tambang migas (mining right) selalu menjadi wacana menarik dan diperdebatkan setiap kali kita membahas soal tata kelola minyak dan gas bumi. Ibarat pendulum, penguasaan atas mining right ini berpindah-pindah dari satu sisi ke sisi lain, mengikuti tarik-menarik berbagai kekuatan seiring perubahan tatanan sosial-politik kita dari masa ke masa.Kilas BalikSetelah pengeboran sumur Telaga Said oleh Belanda tahun 1884, lapangan-lapangan minyak Indonesia saat itu dikuasai oleh setidaknya 18 perusahaan milik Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Penguasaan ini berdasarkan kontrak konsesi yang memberikan kepemilikan sumber daya migas kepada pemegang hak konsesi (perusahaan asing). Negara hanya memperoleh royalti berdasarkan persentase produksi. Konsep ini tidak sesuai dengan UUD 1945, mengingat penguasaan atas migas yang menyangkut hajat hidup rakyat seharusnya ada di tangan negara.Bung Karno kemudian melakukan nasionalisasi dan mengubah bentuk kontrak migas. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960, eksploitasi migas hanya diselenggarakan oleh negara. Kontrak konsesi diubah menjadi kontrak karya yang menempatkan perusahaan hanya perusahaan negara, yaitu Permina, Pertamin, atau Permigan. Kuasa tambang yang semula dipegang oleh perusahaan asing beralih ke tangan pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah menanggung segala risiko bisnis.

Periode 1961-1971 diwarnai pergolakan politik yang berdampak pula pada perubahan pola pengelolaan migas. Perusahaan- perusahaan migas nasional melakukan konsolidasi dan pengambilalihan aset. Kilang-kilang penyulingan minyak dan aset lain milik asing dibeli pemerintah dan diserahkan kepada Permina.

Memasuki Orde Baru, sentralisasi pengusahaan minyak memuncak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Perubahan signifikan adalah penggabungan Pertamin dan Permina menjadi Pertamina yang diberi kuasa tambang, memilih kontraktor penggarap blok

migas, sekaligus menandatangani kontrak bagi hasil (KBH). KBH mensyaratkan kontraktor menanggung semua modal dan risiko.

Era AsingPada masa inilah Pertamina memberikan kontrak migas kepada berbagai perusahaan asing yang mendominasi produksi migas kita sampai saat ini. Kebijakan Pertamina ketika itu—yang mengedepankan perusahaan besar untuk menggarap ladang migas—membuat swasta nasional sulit berkompetisi.Pertamina bahkan menyerahkan penggarapan beberapa wilayah kerjanya, terutama yang di laut, kepada mitra asing. Untuk mengelola perusahaan-perusahaan minyak asing itu dibentuk Badan Koordinasi Kontraktor Asing yang kemudian menjadi Badan Pengusahaan dan Pembinaan Kontraktor Asing (BPPKA).

Pada masa itu, lebih dari 90 persen minyak dan gas kita diproduksi perusahaan asing. Pertamina baru memasuki produksi lepas pantai saat membeli Blok Offshore North West Java dari BP tahun 2009. Kontrak- kontrak jangka panjang masa lalu masih menyisakan penguasaan produksi migas 74 persen oleh perusahaan asing.

Monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain dari tahun 1971 sampai 2001 melahirkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Tumpukan utang Rp 11 miliar pada tahun 1976 membuat negara hampir bangkrut. Berbagai kasus, misalnya Karaha Bodas, membelit Pertamina dan negara rentan gugatan perdata yang seharusnya menjadi urusan bisnis perusahaan.

Kondisi ini melahirkan gagasan menata ulang kewenangan Pertamina. Akhir tahun 1996, pemerintah mengajukan RUU Migas baru untuk memisahkan peran regulator dan operator. Tujuannya, menciptakan iklim usaha sehat serta mengembalikan kuasa tambang ke tangan pemerintah. Usulan ditolak DPR saat itu.

Menyusul krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto, tuntutan mereformasi sektor migas menguat. Pemerintah kembali mengajukan RUU Migas ke DPR pada 1999 dan setelah melalui pembahasan alot, RUU tersebut akhirnya disahkan dua tahun kemudian sebagai Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Mengantisipasi perubahan UU ini, BPPKA mulai disapih dari Pertamina dan diubah menjadi Direktorat Manajemen Production Sharing (MPS). Selanjutnya, MPS berubah menjadi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Regulasi yang lahir pada era Reformasi ini mengubah pengelolaan migas yang semula sangat sentralistik dan monopolistik dengan desentralisasi kewenangan. Hal-hal pokok ditata ulang.

Pertama, kuasa pertambangan kembali berada di tangan pemerintah, bukan Pertamina atau badan usaha. Kedua, badan usaha yang ingin menanamkan investasi di wilayah kerja migas menandatangani kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Ketiga, membentuk badan pelaksana yang dimaksudkan sebagaibuffer atau penyekat agar pemerintah tidak lagi terekspos risiko bisnis seperti masa lalu.Dahulu, pengusahaan kegiatan hulu migas dilaksanakan oleh pemerintah dengan Kontrak Karya. Pada masa itu kita menggunakan “pola dua kaki”, dimana satu kaki terdiri dari pemerintah sebagai policy makerjuga berperan dengan executing agency. “Kaki” ini kemudian berkontrak dengan “kaki” yang lain, yaitu para perusahaan minyak.Kemudian pada masa Orde Baru, juga masih dengan “pola dua kaki”, tetapi pengelompokannya berubah. Ibnu Sutowo yang pada saat itu sebagai Menteri Perminyakan oleh Pak Harto diangkat menjadi Dirut Pertamina. Dia kemudian membawa sebagian kewenangannya ke Pertamina. Jadilah peran executing-agency bergabung dengan peran Pertamina yang juga perusahaan minyak. Sementara satu kaki lagi adalah pemerintah sebagai policy maker.Nah, pada era reformasi, terjadi desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan executing agencydikeluarkan dari Pertamina dan tidak dikembalikan ke pemerintah, tapi “lepas di tengah-tengah”, jadilah dia BP Migas (kini SKK Migas, red).Kesetimbangan BaruKini tuntutan untuk merevisi undang-undang migas kembali mengemuka. Sebagian menganggap UU No 22/2001 mengebiri Pertamina dan mengakibatkan penguasaan asing atas blok migas Indonesia. Sebagian lagi memandang desentralisasi kewenangan sebagai bentuk dari liberalisasi. Bahkan, beberapa pihak menyebut UU No 22/2001 harus dirombak total karena penyusunannya dituding dibiayai asing, terlepas dari soal esensi penataan dalam undang-undang tersebut.Pola unbundling yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir pada UU No 22/2001 ini sering dituduhkan sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan. Beberapa kelemahan yang juga disorot pada UU No 22/2001 adalah soal status BP Migas, kini menjadi SKK Migas, sebagai lembaga nonprofit yang mewakili pemerintah.Kontrak migas yang semula B to B antara Pertamina sebagai pemegang kuasa tambang dengan perusahaan minyak dianggap berubah menjadi G to B antara SKK Migas dan perusahaan minyak mengingat status SKK Migas bukan badan usaha. Ketiadaan aset SKK Migas juga sering menjadi pertanyaan para pihak yang diajak berkontrak dengan SKK Migas.Berbagai ”anomali” bentuk SKK Migas berawal pada upaya mengembalikan kuasa tambang migas kepada negara sambil menghindari campur aduk peran pemerintah dengan peran bisnis. Bentuk SKK Migas sebagai badan hukum yang bersifat nonprofit juga dalam rangka melaksanakan KBH yang kini dikenal juga sebagai kontrak kerja sama (KKS) yang sangat berbeda dengan kontrak profit sharing (dengan pembagian dividen) sebagaimana lazimnya dilakukan oleh sebuah badan usaha. Pada dasarnya, KBH atau KKS tidak mengenal istilah ”keuntungan” (profit) dan seluruh kegiatan dilaksanakan at-cost.Di sini pembagian ”keuntungan” dilakukan secara in-kind dalam bentuk hasil produksi sesuai dengan besarnya participating interest (bukan saham) yang dimiliki para pihak yang bermitra dalam mengusahakan sebuah blok migas. Bentuk pengusahaan migas secara at-cost dengan

konsep bagi-hasil sering bertabrakan dengan kaidah-kaidah bisnis yang lazim dikenakan pada sebuah kegiatan usaha. Ini, misalnya, tampak pada aturan-aturan perpajakan. Dikenakannya pajak bea masuk terhadap peralatan (rig, kapal, dan sebagainya) yang disewa untuk kegiatan eksplorasi adalah salah satu yang banyak dikritik dalam UU No 22/2001. Ketentuan perpajakan ini yang antara lain dituding sebagai penyebab rendahnya kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. Di sisi lain, banyak negara mengadopsi bentuk KBH yang asli Indonesia. Artinya, KBH atau KKS adalah bentuk kontrak yang menguntungkan negara.Penetapan HargaPenetapan harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) ataupun harga gas oleh pemerintah menunjukkan bahwa harga minyak dan gas tidak diserahkan pada mekanisme pasar. Desentralisasi kewenangan regulator dan operator adalah untuk memisahkan peran pemerintah agar tidak bercampur aduk dengan dunia bisnis. Pertamina akan menjadi lebih sehat dan maju jika tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.Sejak UU No 22/2001 diberlakukan, produksi Pertamina meningkat hampir dua kali lipat dari 70 ribu barrel menjadi sekitar 130 ribu barrel per hari. Efisiensi Pertamina juga makin meningkat. Semakin menjamurnya perusahaan migas nasional saat ini juga turut berkontribusi mengurangi porsi penguasaan produksi migas oleh perusahaan asing.

Semestinya revisi UU Migas dilakukan untuk mendukung peningkatan cadangan migas dan kapasitas nasional. Perubahan tata kelola dapat dilakukan untuk memperkuat peran negara dan pengelolaan migas yang menjamin transparansi. Peran industri penunjang dan partisipasi daerah penghasil juga harus semakin terbuka. Perubahan UU Migas secara drastis hanya melahirkan ketidakpastian dan membuat investor menahan diri.

Revisi seyogianya disusun untuk memajukan Indonesia dan mengantisipasi demokratisasi yang semakin menguat, bukan malah mundur ke era monopoli dan pemusatan kekuasaan.

* Gde PradnyanaSekretaris SKK Migas