kibs_adjat_sudrajat

-

Upload

dilla-angraina -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

description

Transcript of kibs_adjat_sudrajat

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 1

Gunung Api Di Tatar Sunda:Antisipasi Hidup di Daerah Bencana

Adjat Sudradjat

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 2

Abstrak Tatar Sunda memiliki gunung api terbanyak di Indonesia. Dari sejumlah 129 gunung apiaktif di Indonesia, sebanyak 18 buah atau 14% terdapat di Tatar Sunda. Bila dibandingkandengan seluruh gunung api yang ada di di Pulau Jawa, maka Tatar Sunda memiliki lebih dari50% gunung api di pulau ini yang jumlahnya 35 buah. Maka tidak mengherankan bahwaancaman bahayanya pun cukup besar. Selain itu, karena lereng gunung api merupakandaerah yang subur, maka penduduknya sangat padat. Diperkirakan lebih dari 50% pendudukTatar Sunda berada di daerah bahaya gunung api atau dipengaruhi dampaknya. Kebanyakan dari gunung api itu berkelompok di Tanah Priangan yaitu Gunung Patuha,Wayang Windu, Papandayan, Kawah Manuk dan Kawah Kamojang yang semuanya terletakdi sebelah selatan. Di sebelah utara terdapat Gunung Tangkuban Parahu dan GunungCiremai, sedangkan di sebelah timur terdapat Gunung Guntur, Galunggung, Talaga Bodasdan Kawah Karaha. Di sebelah barat, sebagai pembatas Tatar Priangan terdapat GunungSalak, Kiaraberes-Gagak, Perbakti dan Gunung Gede. Di sebelah barat yang secara historistermasuk dalam Tatar Sunda, terdapat gunung api Pulosari dan Karang, serta di Selat SundaGunung Krakatau yang pernah meledak dahsyat pada tahun 1883. Mengingat jumlahnya, maka tidak mengherankan bahwa penduduk Tatar Sunda sangatadaptif terhadap lingkungan gunung api. Air yang selalu mengalir dari puncak gunung apitelah dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi budi daya tanaman basah dan budidayaikan. Selain itu udara yang sejuk memungkinkan tanaman yang mempunyai nilaikeekonomian tinggi seperti teh, kopi dan kina tumbuh dengan suburnya. Di luar itu semua,potensi listrik tenaga panas bumi sebanyak 14 sampai 17% dari seluruh potensi Indonesiatersimpan di Tatar Sunda. Demikian pula adaptasi penduduk terhadap dampak negatif dari gunung api tersebut.Daerah puncak gunung api sejak dahulu kala sudah dikenal sebagai daerah tutupan.Penduduk dilarang untuk bercocok tanam di daerah itu, apalagi bermukim. Dalam petadaerah bahaya zaman modern, wilayah itu merupakan Daerah Bahaya I. Bahkan,berdasarkan beberapa peneliti nama Sunda berasal dari kata Sansekerta uda yang berartiputih atau bersih. Syahdan, gunung terbesar dan tertinggi di Nusantara yaitu GunungSunda pada 125 ribu tahun yang lalu meledak dan menutupi seluruh Tatar Sunda dengan abugunung api. Itulah sebabnya seluruh Tatar Sunda berwarna putih. Dalam bahasa Sunda dikenal kata-kata yang berkaitan dengan gunung atau gunung apiseperti kawah, hujan lebu, keusik, mumunggang, pasir, hunyur, tonggoh, tutugan, landeuh,batu dan lain sebagainya. Kata yang dimaksud batu adalah batu pejal yang dikenal dalamilmu vulkanologi sebagai lava, sedangkan pasir adalah lahar yaitu banjir lumpur. Bahayaitulah yang ditimbulkan letusan gunung api yaitu bahaya langsung yang mencakup daerahtutupan, dan bahaya hujan abu, lava dan lahar. Dengan mengetahui karakter setiapgunung api itu, maka akan diketahui baerah bahayanya dan karena itu perencanaan dandaerah pemukiman dapat menghindari daerah tersebut. Khusus bahaya tsunami hanyaterjadi karena letusan Gunung Karakatau.

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 3

PENDAHULUAN

Gunung api berkaitan dengan pelepasan energi dari kerak bumi yang dinamis. Karena proses

pergerakan itu, maka timbul panas yang bermanifestasi sebagai batuan pijar. Bersama batuan

pijar itu ikut pula gas dan uap air yang mempunyai karakter meledak. Demikianlah suatu

letusan gunung api selalu disertai dengan ledakan. Bila tekanan gas dan uap sudah berkurang,

maka batuan pijar keluar sebagai lelehan lava.

Indonesia terletak pada potongan kerak bumi yang dinamis. Karena itu Indonesia memiliki

gunung api terbanyak di dunia. Dari sejumlah lebih kurang 1000 gunung api yang terdapat di

planet bumi ini, sebanyak 129 buah atau 13% terdapat di Indonesia. Dari gunung api

terbanyak itu, sejumlah 35 buah atau 14% terdapat di Pulau Jawa yang merupakan jumlah

terbanyak dalam ukuran pulau di Indonesia. Dari jumlah itu, 17 buah atau 50% dari gunung

api di Pulau Jawa, berada di Jawa Barat, sehingga provinsi ini memiliki jumlah gunung api

terbanyak. Selanjutnya dari jumlah itu lebih dari 80% yaitu 14 buah berada di Tatar Sunda

dan dari jumlah itu 11 buah berkelompok di Tatar Priangan.

Gunung api di Indonesia dibagi atas tiga kelas yang masing-masing menggambarkan

derajat kemungkinan meletus. Gunung api Kelas A adalah gunung api yang pernah meletus

dalam catatan sejarah yang mencakup kurun waktu 400 tahun, yakni dimulai dari tahun 1600.

Tahun ini dianggap sebagai tonggak, karena catatan yang rinci dan dapat dipercaya mengenai

gejala alam letusan gunung api ini dimulai sejak kedatangan orang-orang Barat di Indonesia.

Gunung api kelas ini sangat mungkin untuk meletus kembali pada waktu yang akan datang,

sehingga perlu diwaspadai. Pengamatan terhadap gunung api kelas ini berada pada prioritas

yang paling tinggi.

Gunung api Kelas B adalah gunung api yang tidak pernah meletus dalam 400 tahun terakhir,

namun masih memperlihatkan gejala-gejala kegiatan gunung api aktif. Gunung api kelas ini

perlu diwaspadai, namun tidak setinggi mewaspadai Kelas A. Gunung api di luar kedua kelas

itu dimasukkan ke dalam satu kelas yang disebut Kelas C . Gunung api kelas ini adalah

gunung api yang sudah sangat lemah, tidak pernah meletus dalam 400 tahun terakhir, bahkan

tidak memperlihatkan lagi bentuk kerucut gunung api. Namun demikian gunung api kelas ini

masih memperlihatkan gejala aktivitas, antara lain berupa bualan lumpur panas atau lubang

yang mengeluarkan asap (fumarola) dan gas, khususnya gas belerang (solfatara) dan gas

asam arang (mofet). Kenampakan seperti ini secara umum dikenal sebagai kawah.

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 4

GUNUNG API DI TATAR SUNDA

Gunung api yang terdapat di Tatar Sunda mencakup ketiga Kelas A, B dan C. Dari

sejumlah 17 gunung api di Tatar Jawa Barat dan Selat Sunda, lebih dari sepertiganya

berkelompok di Tatar Priangan. Gunung api di Tatar Sunda dan di Tatar Priangan

diperlihatkan pada daftar berikut (Daftar 1):

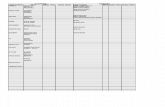

Daftar 1. Gunung api di Tatar Sunda dan Tatar Priangan

Tatar Jawa Barat Tatar Sunda Tatar PrianganNo Nama Gunung Api Lokasi Kelas No Nama Gunung Api No Nama Gunung1234567891011121314151617

PatuhaWayang WinduPapandayanKawah ManukKawah KamojangTangkuban ParahuCiremaiGunturGalunggungTalaga BodasKawah KarahaSalakKiaraberes-GagakGedePulosariKarangKrakatau

SelatanSelatanSelatanSelatanSelatanUtaraUtaraTimurTimurTimurTimurBaratBaratBaratBantenBantenSlt Sunda

BBACCAAAABCACABBA

1234567891011121314

PatuhaWayang WinduPapandayanKawah ManukKawah KamojangTangkuban ParahuCiremaiGunturGalunggungKawah Talaga BodasKawah KarahaSalakKiara Beres-GagakGede

1234567891011

PatuhaWayang WinduPapandayanKawah ManukKawah KamojangTangkuban ParahuCiremaiGunturGalunggungKawah Talaga BodasKawah Karaha

Keterangan : Kelas A, Gunung api yang meletus dalam sejarah, Kelas B tidak meletus dalam sejarah tetapimemperlihatkan gajala aktivitas, Kelas C bentuk kerucut gunung api sudah tidak terlihat (tererosi/tua), tetapimasih memperlihatkan gejala aktivitas dalam bentuk hembusan uap dan gas berupa kawah solfatara (gasbelerang), mofet (gas asam arang) dan fumarola (uap).

Dari daftar di atas terlihat bahwa Tatar Priangan memiliki jumlah gunung api terbanyak di

Tatar Sunda. Sejumlah lima buah atau hampir separuhnya berada di Pegunungan sebelah

Selatan Kota Bandung. Karena itu tidak mengherankan bahwa daerah ini memiliki potensi

panas bumi terbesar di Indonesia. Lebih dari 14 sampai 17 % kandungan tenaga panas bumi

yang ada di Indonesia terdapat di Pegunungan Bandung bagian Selatan.

Dipandang dari kelas gunung api, maka lebih dari separuh gunung api yang berada di Tatar

Sunda merupakan gunung api Kelas A. Dengan demikian tingkat ancaman terhadap penduduk

sekitar juga sangat tinggi. Gunung api Kelas B seperti Patuha dan Wayang-Windu, tidak

tertutup kemungkinan untuk berubah menjadi Kelas A bilamana gunung api tersebut

memperlihatkan kegiatan yang meningkat. Namun sejauh ini perubahan kelas gunung api

tersebut sangat jarang terjadi.

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 5

PENGARUH GUNUNG API TERHADAP PENDUDUK

Berdasarkan cakupan wilayah yang ditempati gunung api di Tatar Sunda, dapat diketahui

bahwa hampir seluruh tatar ini ditutupi gunung api. Hanya sebahagian kecil wilayah, yaitu di

Pedataran Utara yang bebas dari gunung api, kecuali daerah sekitar Gunung Ciremai.

Diperkirakan 75% dari wilayah Tatar Sunda ditutupi oleh gunung api. Berdasarkan sensus

tahun 2006 jumlah penduduk di Jawa Barat adalah 43 juta lebih atau merupakan provinsi

terpadat penduduknya di Indonesia. Setelah mengalami pemekaran, maka jumlah itu

dikurangi dengan penduduk provinsi Banten yang mencapai 10,6 juta orang. Kepadatan

penduduk Jawa Barat rata-rata mencapai 1.235 orang per kilometer persegi.

Melihat angka-angka itu, maka diperkirakan sejumlah lebih dari 30 juta penduduk Tatar

Sunda berada dalam jangkauan letusan gunung api, baik yang berada di perkotaan maupun di

pedesaan yang berlokasi di lereng gunung api tersebut. Dari jumlah ini lebih kurang 15 juta

penduduk berada di dalam jangkauan letusan gunung api Kelas A. Jangkauan letusan bisa

sangat berbahaya, bisa juga hanya berupa hujan abu yang tidak terlampau membahayakan,

akan tetapi dapat mengganggu kesehatan. Secara umum daerah bahaya gunung api

mencapkup wilayah dengan radius lebih kurang 10 kilometer. Penduduk di lereng gunung api

tersebut secara langsung terancam oleh bahaya letusan.

Oleh karena gunung api memberikan kesuburan kepada wilayah sekitarnya, maka

penduduk banyak mengolah kekayaan alam itu. Melihat pada luas cakupannya, maka hampir

seluruh penduduk Tatar Sunda memanfaatkan kesuburan tanah dari gunung api tersebut.

Pembudidayaannya meliputi pengolahan tanah untuk pertanian kering seperti hortikultura dan

pertanian basah berupa sawah serta peternakan. Oleh karena kesuburan dan udara yang segar

dengan kelembaban yang cukup, maka tanaman yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi

seperti teh, kopi dan kina tumbuh dengan suburnya. Pada masa yang lalu Pegunungan

Bandung Selatan, dikenal sebagai gudang hasil bumi yang utama.

Terhadap dampak negatif dari gunung api tersebut, penduduk Tatar Sunda sejak semula

sudah sudah bersikap adaptif. Wilayah-wilayah yang mengeluarkan gas racun telah dikenal

penduduk sebagai daerah yang sanget. Dalam terminologi modern wilayah seperti itu

dikenal sebagai lembah maut atau death valley. Demikian pula puncak gunung yang

merupakan daerah bahaya, dikenal penduduk sebagai daerah tutupan. Bertani, apalagi

bermukim di daerah itu dilarang. Bahkan mereka yang melanggar norma itu bisa mengalami

gangguan kejiwaan atau dikenal sebagai kasurupan. Membuka atau membabat hutan, bisa

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 6

menimbulkan hal yang fatal. Dalam peta daerah bahaya, daerah tutupan pada umumnya

terletak pada radius 10 kilometer dari puncak atau dikenal sebagai Daerah Bahaya I.

Dalam bahasa Sunda dikenal juga kata-kata yang kerkaitan dengan letusan gunung api

seperti antara lain kawah, hujan lebu, keusik, koral, lahar dan batu. Keusik dan koral

menggambarkan batuan lepas yang terbentuk karena aliran lahar. Batu menggambarkan benda

pejal yang dikenal sebagai lava. Selain itu beberapa kata menunjukkan topografi gunung api

seperti mumunggang, pasir, hunyur, tonggoh, lebak, tutugan, landeuh dan lain sebagainya.

Kata-kata itu menggambarkan gejala kegiatan gunung api dan bentuk gunung api. Dalam

bahasa Indonesia, beberapa di antara kata itu tidak dikenal, sehingga sulit untuk

diterjemahkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Tatar Sunda sangat dipengaruhi oleh

gunung api. Bahkan berdasarkan penelitian beberapa akhli disimpulkan bahwa kata Sunda

berasal dari uda dalam bahasa Sanskerta yang berarti putih atau bersih. Kesimpulan ini

diperoleh dengan melihat bukti-bukti adanya Kaldera Sunda yang yang merupakan bekas

letusan dahsyat Gunung Sunda pada lebih kurang 125 ribu tahun yang lalu. Gunung Sunda

adalah merupakan gunung api tertinggi di Nusantara yang mencapai ketinggian lebih dari

3500 meter. Gunung itu meledak dengan dahsyat (jenis Katmaian) dan menyebarkan abu

putih yang menutupi hampir seluruh Tatar Sunda1.

Di bekas Gunung Sunda itu terbentuk kaldera yang di dalamnya kemudian tumbuh

Gunung Tangkuban Parahu. Gunung itu sekarang menutupi hampir seluruh Kaldera Sunda

tersebut. Sebahagian dinding kaldera masih tersisa dalam bentuk perbukitan di antara Gunung

Tangkuban Parahu dan Gunung Burangrang.

Perkembangan budaya penduduk tidak terlepas dari keberadaan gunung api Tatar Sunda.

Namun gunung api di wilayah ini tidak dijadikan sebagai bagian dari lambang kekuasaan,

seperti halnya di wilayah lain. Legenda atau mitos yang berkaitan dengan gunung api di Tatar

Sunda, lebih banyak bernafaskan keilmuan ketimbang sebagai lambang untuk memantapkan

kekuasaan penguasa. Bahkan gunung api, seperti Gunung Galunggung dikenal sebagai tempat

mengundurkan diri (retreat) penguasa sesudah melepaskan kekuasaannya2.

1Van Hinloopen Labberton, 1921, Buku Paririmbon Pararathon Kerajaan Hindu Mataram dan van Bemmelen,1949, The Geology of Indonesia2Prasasti Gegerhanjuang, Rumantak (1518)

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 7

ANTISIPASI HIDUP DI DAERAH BENCANA

Karena sebahagian besar penduduk Tatar Sunda berada di wilayah gunung api, maka

mereka sudah melakukan adaptasi terhadap tingkah laku gunung api tersebut. Dampak positif

berupa kesuburan tanah dan melimpahnya air telah dimanfaatkan menjadi budidaya pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan. Dampak negatif telah diantisipasi dengan

mempercayai adanya daerah-daerah yang terlarang dan membahayakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh akhli gunung api, bahaya letusan gunung api

dapat dibagi atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer ditimbulkan oleh

letusan itu sendiri secara langsung. Semburan batuan yang panas dalam berbagai ukuran dari

abu yang berukuran halus sampai bom yang berukuran beberapa sentimeter dapat

menyebabkan kematian, kerusakan bangunan dan hutan. Selain itu bahaya langsung dapat

ditimbulkan pula oleh gas dan awan pijar yang meluncur sepanjang lereng. Batuan yang

dilontarkan gunung api itu kemudian mengendap di puncak dan lereng atas gunung tersebut.

Bilamana hujan turun, maka material itu terbawa air hujan. Sungai dan lembah yang biasanya

mampu menampung curahan air hujan, karena ditambah dengan material itu maka tidak

mampu lagi menampungnya dan menyebabkan banjir lahar. Bahaya ini disebut bahaya

sekunder sebagai dampak ke dua akibat letusna gunung api tersebut. Bagi gunung api yang

terletak di laut seperti Krakatau, maka letusan gunung api dapat disertai dengan banjir air laut

atau tsunami.

Berdasarkan karakteristik gunung api tersebut, maka disusun peta daerah bahaya gunung

api. Daetah Bahaya I melarang adanya kegiatan manusia di daerah itu dan adanya

pemukiman. Daerah Bahaya I melingkari puncak dengan radius lebih kurang 5 kilometer.

Daerah Bahaya II melingkari Daerah bahaya I dengan radius 10 kilometer dari puncak gunung

api. Pemukiman dan kegiatan sehari-hari dapat dilakukan di Daerah Bahaya II, akan tetapi

daerah ini harus ditinggalkan atau mengungsi, bilamana terjadi letusan. Daerah Waspada

adalah daerah yang bisa terancam banjir lahar. Daerah ini meliputi sungai dan lembah serta

daerah yang rendah di kaki gunung api.

Dengan menggunakan Peta Daerah Bahaya ini, maka ketika terjadi krisis letusan,

penduduk dapat meninggalkan daerah bahaya menuju daerah yang aman. Rute untuk

pengungsian harus ditetapkan sesuai kondisi lapangan. Latihan berkala perlu dilakukan agar

dalam keadaan krisis, pengungsian dapat dilakukan dengan lancar. Di daerah yang banyak

penduduknya, masalah transportasi memerlukan pula organisasi logistic yang harus dilatih.

Pengungsian harta kekayaan yang tidak bisa ditinggalkan seperti ternak dan ikan, memerlukan

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 8

penanganan tersendiri. Kondisi air dan tidak tersedianya rumput untuk makanan ternak sangat

menyulitkan kondisi di pengungsian.

Untuk mengurangi dampak negatif dari letusan gunung api itu, secara ringkas perlu adanya

kesiapsiagaan atau preparedness. Kesiapsiagaan mencakup p[enyususnan peta daerah bahaya,

penetapan daerah aman, penetapan rute pengungsian, pembangunan barak serbaguna siaga,

penyiapan logistik, penenang kejiwaan para pengungsi dalam bentuk siraman rohani dan

hiburan dan penjagaan keamanan. Sebelum terjadi letusan perlu adanya peringatan dini atau

early warning system dan komunikasi yang baik selama dalam keadaan krisis. Peringatan dini

dapat dilakukan bilamana tanda-tanda kegiatan diamati atau dimonitor secara terus menerus,

baik oleh penjaga gunung api maupun dilakukan oleh masyarakat. Kesemuanya ini

memerlukan sosialisasi dan pelatihan berkala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tatar Sunda memiliki gunung api terbanyak di Nusantara. Karena kepadatan penduduk

yang sangat rapat, maka lebih dari separuh penduduk Tatar Sunda yang berjumlah 30 juta

orang berada dalam jangkauan dampak bahaya gunung api. Penduduk sudah beradaptasi

terhadap lingkungan gunung api tyersebut, baik yang menyangkut dampak negatif maupun

yang positif, seperti terbukti dari kegiatan pembudidayaan kesuburan tanah gunungapi dan

adanya kata-kata yang berkaitan dengan bahaya gunung api.

Sosialisasi merupakan bagian terpenting dari seluruh sistem ini. Dengan sosialisasi yang

baik, masyarakat akan memahami bahaya gunung api dan cara untuk menghindarinya.

Pemahaman ini dapat membangkitkan pula kemampuan masyarakat untuk memberdayakan

diri sendiri melalui organisasi swasembada.

Karena masyarakat sudah mempunyai daya adaptasi terhadap bahaya gunung api seperti

terlihat dari bahasa dan budayanya, maka sebaiknya materi sosialisasi dan sistem

kesiapsiagaan memasukkan pula unsur budaya yang hidup di kalangan penduduk gunung api

tersebut. Penyampaian sosialisasi dalam bahasa daerah yang difahami oleh penduduk

pedesaan akan meningkatkan pemahaman terhadap materi sosialisasi.***

-

Konferensi Internasional Budaya Sunda II 9

REFERENSI

Ensiklopedi Sunda, Alam, Manusia dan Budaya, termasuk Budaya Cirebon dan Betawi, 2000,

Pustaka Jaya, halaman 227-229 dan halaman 618-622

Sudradjat, Adjat, 2010, Didodoho Lahar, Lalakon Galunggung Bitu, Kiblat, 246 halaman

------------, 2010, Prahara Gunung Galunggung, Penerbit Galeripadi, 263 halaman

Van Bemmelen, R. W., 1949, The Geology of Indonesia, MartinusNijhoff, The Hague,

Netherlands, p 644

Van Hinloopen Labberton, 1921, Buku Paririmbon Pararathon Kerajaan Hindu Mataram