Gizi Dan Lost Generation

-

Upload

twicereyka -

Category

Documents

-

view

258 -

download

4

Transcript of Gizi Dan Lost Generation

GIZI DAN LOST GENERATION

Gizi Buruk Ancaman Lost Generation

Kamis, 10 April 08 | 2266 kali dibaca | kirim | cetak Gizi buruk tidak saja ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Papua, tetapi juga terjadi di Sumatera Utara. Semakin hari, semakin bertambah jumlah penderitanya. Kondisi ini sangat memprihatinkan.

Data UNICEF tahun 2006 menunjukan, penderita gizi buruk pada anak meningkat jumlahnya. Dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2005 meningkat menjadi 2,3 juta jiwa pada tahun 2006. ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat saat ini masih dibawah garis kemiskinan.

Dalam kasus gizi buruk yang sering menjadi korban adalah anak dan wanita, karena mereka lebih rentan terhadap resiko kesehatan lingkungan. Di dalam sebuah rumah tangga, biasanya yang paling berperan adalah wanita dalam menjaga anak, mengelola rumah tangga dan merawat yang sakit, sehingga terkadang seorang wanita tidak peduli dengan kesehatan dirinya sendiri. Selain itu faktor keuangan turut menjadi permasalahan utama. Wanita juga sangat rentan dengan penyakit yang berhubungan dengan air dan sanitasi. yang tidak memadai.

Kemiskinan

Kemiskinan sering didefinisikan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam mencapai standar hidup yang maksimal, sehingga tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anggota keluarganya, baik dari nilai gizi dan kelayakan makanan. Secara garis besar ada hubungan kemiskinan dan kesehatan, masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan pada umumnya memiliki kelayakan hidup yang lebih rendah, lebih rentan terhadap penyakit menular, tingginya angka kematian pada bayi, ibu hamil dan melahirkan serta proporsi kesehatan yang sangat rendah. Kita bisa melihat dari kasus yang menimpa seorang ibu dan anaknya di Makasar, harus berakhir hidupnya karena kelaparan dan penyakit diare akut yang diderita akibat dampak dari kelaparan.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 sangat berimbas hingga sekarang, meskipun pemerintah sedang memperbaiki perekonomian saat ini, tetapi itu tidak menjamin masyarakat yang berada pada garis kemiskinan akan sejahtera. Kenaikan harga bahan pangan juga menjadi support meningginya angka kemiskinan sehingga banyak kasus kurang gizi bahkan kematian bayi, ibu hamil dan melahirkan, hal ini disebabkan karena standart kehidupan yang tidak memadai. Penangan yang dilakukan pemerintah dalam mengangani kasus kemiskinan juga dianggap masih setengah-setengah.

Angka kemiskinan dari tahun ketahun semakin bertambah, meningkatnya kemiskinan disebabkan karena kurangnya pendapatan setiap keluarga. Diawali tahun 1997, data dari BPS memperkirakan jumlah orang miskin ada 79,4 juta jiwa terdiri dari 21,6 juta jiwa penduduk perkotaan dan 56,8 jiwa penduduk desa. Dan awal tahun 2000 dengan tolak ukur UMR dari BPS jumlah orang miskin sudah mencapai 95,8 juta jiwa, jumlah yang sangat fantastis.

Pelanggaran Hak Anak

Pemerintah seharusnya tanggap dengan permasalahan ini. Persoalan gizi buruk tidak kalah seriusnya dengan setumpuk permasalahan anak lainnya. Dalam konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia, negara akan menjamin atas perawatan dan perlindungan anak terutama dalam bidang-bidang keselamatan dan kesehatan. Yang termasuk dalam lingkup kesehatan, bahwa negara akan memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standart kehidupan yang layak agar bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial budaya.

Problem terjadi yang selama ini, akses kesehatan untuk anak yang berasal dari keluarga miskin sangat susah dan berbelit-belit, dana askeskin yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam

upaya peningkatan kesehatannya juga dianggap kurang membantu, apalagi dalam prakteknya justru penikmat dana tersebut adalah orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Program posyandu yang dicanangkan juga seperti berjalan di tempat, jika ada dana untuk pemberian makanan tambahan baru dilakukan dan itu tidak sampai dipemukiman-pemukinan masyarakat miskin yang nota bene adalah masyarakat yang sangat imun dengan gizi buruk.

Anak-anak yang menderita gizi buruk secara otomatis akan terganggu perkembangan fisik maupun phsikis. Jika sudah seperti ini maka tidak ada lagi tatap masa depan yang indah, yang ada hanya perasan miris melihat penderitaan anak-anak tersebut.

Penyebab Gizi Buruk

Pengetahuan orang tua tentang asupan gizi untuk anaknya juga sebagai pemicu munculnya gizi buruk. Selama ini banyak orang tua menganggap jika anaknya hanya diberikan makanan nasi dengan kecap atau dengan lauk kerupuk atau hanya dengan ikan saja tanpa sayur, maka orang tua beranggapan itu sudah benar, karena anaknya sudah terbebas dari rasa lapar, tetapi sebenarnya pemberian yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada anak sendiri, ketahanan tubuh akan lemah sehingga anak akan mudah terserang penyakit yang berkelanjutan. Pola makan yang tidak berimbang seperti ini yang akan menjadi pencetus di mana banyak anak-anak yang akan menderita gizi buruk.

Selain itu, orang tua terutama para ibu tidak begitu tanggap dengan perubahan yang terjadi pada diri anaknya, ketika berat badan anaknya menurun dengan drastis, tidak segera diambil tindakan untuk menangani kondisi anak tersebut. Jika ini berlarut-larut maka kemungkinan besar anak tersebut akan terserang penyakit akut, seperti yang terjadi pada bocah berusia 6 bulan, dimana saat anak tersebut diperiksa oleh team medis, diketahui jika anak tersebut menderita gejala tuberklosis ( Waspada 27 Maret 2008, RSU G. Sitoli Rawat Bocah Penderita Gizi Buruk dan TB)

Tidak tersedianya makanan terkait dengan social ekonomi atau kemiskinan. Saat ini kemiskinan merupakan penyebab pokok terjadinya gizi buruk. Proporsi anak malnutrisi berbanding terbalik dengan pendapatan, sehingga makin kecil angka pendapatan penduduk maka semakin banyak anak yang akan menderita gizi buruk.

Dampak Gizi Buruk dan Lost Generation

Penderita gizi buruk dapat dilihat dari perbandingan berat badan menurut umur dan tinggi badan anak. Anak yang menderita gizi buruk dapat dilihat dari dua fase. Fase yang pertama adalah kurang gizi ringan, anak yang mengalami ini masih bisa bermain dan beraktivitas tetapi kondisi tubuh akan perlahan-lahan menurun, dan berat badan anak akan menyusut. Pada gizi buruk, anak akan rentan terhadap infeksi, terjadi pengurusan otot, pembengkakan hati, terjangkit TBC dan berbagai gangguan yang lain.

Dampak yang ditimbulkan akibat gizi buruk, penderita akan terlihat apatis, mengalami gangguan bicara dan gangguan lainnya. selain itu anak juga akan terhambat perkembangan dan pertumbuhan otaknya secara optimal. Jika anak terhambat perkembangan otaknya, akan sangat fatal bagi perkembangan anak sendiri, karena otak adalah aset vital bagi anak untuk menjadi manusia yang berkualitas dikemudian hari. Jika saja gizi buruk tidak segera ditanggulangi maka secara kasat mata akan terbentang kemiskinan di masa yang akan datang karena rendahnya kualitas sumber daya.

Kondisi seperti yang dijabarkan diatas saat ini yang terjadi pada anak yang menderita gizi buruk baik di Sumatera Utara maupun wilayah lainnya di Indonesia. Gizi buruk bukan saja menjadi stigma yang ditakuti tetapi memang harus diwaspadai, hal ini tentu saja sangat terkait dengan kelangsungan suatu tatanan sosial

ekonomi dan keberlangsungan suatu negara dan tentu saja keberlangsungan hidup terhadap anak itu sendiri. Tidak heran jika gizi buruk tidak ditangani secara serius akan mengancam jiwa dan menjadi ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa. **

Menyelamatkan anak Indonesia dari gizi buruk bertujuan untuk membentuk generasi mendatang memiliki kecerdasan yang mampu bersaing dengan negara lain. Untuk itu negara diminta untuk memperhatikan dan bertanggungjawab untuk memikirkan nasib jutaan anak yang terkena gizi buruk. Penanggulangannya tidak saja berupa pendekatan teknis saja tetapi lebih dimulai dari komitmen negara yang kuat untuk menyelamatkan anak-anak dari gizi buruk dan meningkatkan anggaran pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan, karena jika tidak maka negara sudah melanggar kepentingan terbaik untuk anak, dalam hal ini adalah pemenuhan hak anak atas kesehatan dan keberlangsungan hidup.

Oleh: Nurhamidah Koordinator Divisi Kajian dan Informasi Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) Medan. http://www.kksp.or.id/index.php?pilih=lihat&id=120&topik=2&item=Gizi%20Buruk%20Ancaman%20Lost%20Generation

Gizi Buruk dan Lost Generation « on: 10 February 2010, 07:32 »

Oleh H Zuber Safawi

Wacana pembentukan Badan Gizi Nasional oleh Menko Kesra Agung Laksono, beberapa waktu lalu, makin menegaskan urgensi penyelesaian masalah gizi buruk di negeri ini. Menilik namanya, tampaknya pemerintah berupaya lebih serius menangani persoalan gizi buruk, sebagaimana keseriusan pemerintah menangani masalah penyalahgunaan narkotik dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Dari sisi dampak, masalah penyalahgunaan narkotik dan gizi buruk memang memiliki kemiripan. Keduanya sama-sama berpotensi menyebabkan hilangnya sebuah generasi (lost generation). Secara medis, kekurangan gizi yang terjadi berkepanjangan akan mengakibatkan kerusakan permanen pada beberapa organ, meski telah dilakukan upaya penyelamatan. Penderita gizi buruk juga rentan terhadap infeksi dan mengalami gangguan fungsi seperti pembengkakan hati, pengecilan otot, dan peradangan kulit. Tentu saja jika tidak ditangani dengan baik, risiko kematian menjadi sangat besar. Dampak gizi buruk yang bersifat permanen sangat dimungkinkan terjadi pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kekurangan gizi pada masa ini, terlebih masa golden period (0-3 tahun), tidak hanya menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan fisik, tetapi juga perkembangan mental dan intelektual sang anak akan mengalami gangguan serius. Efeknya terlihat dari rendahnya tingkat kecerdasan, rentan terhadap penyakit, gangguan dalam pemusatan perhatian, lambatnya perkembangan kemampuan kognitif, dan berbagai gangguan lain yang berdampak pada rendahnya kualitas manusia secara umum. Dampak menakutkan dari gizi buruk ini sebenarnya sudah dipahami sejak lama. Tak mengherankan jika berpuluh tahun lalu upaya pengentasan gizi buruk ini sudah dilakukan. Pembentukan Lembaga Makanan Rakyat (LMR) yang digagas Bapak Gizi Indonesia Dr Poorwo Soedarmo pada tahun 1950 adalah salah satu tonggak upaya perbaikan gizi masyarakat secara nasional. Sejak saat itu pula semboyan "empat sehat lima sempurna" begitu akrab di telinga masyarakat. Meski telah banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya penyelesaian gizi buruk, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang menderita gizi buruk. Riset kesehatan dasar (riskesdas) Departemen Kesehatan tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi nasional gizi buruk pada anak balita mencapai 5,4 persen dan gizi kurang sebesar 13 persen. Dari data yang sama juga diketahui bahwa sebesar 13,3 persen anak laki-laki dan 10,9 persen anak perempuan usia sekolah (6-14 tahun) terkategori kurus berdasarkan perbandingan berat/tinggi badan. Lebih jauh, hasil riskesdas tersebut mencatat sebanyak 21 provinsi dan 216 kabupaten/kota memiliki

prevalensi gizi buruk di atas rata-rata nasional (5,4 persen). Sedangkan berdasarkan gabungan hasil pengukuran gizi buruk dan gizi kurang, ditemukan sebanyak 19 provinsi yang memiliki prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di atas rata-rata nasional atau di atas 18,4 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masa depan bangsa ini masih dalam kondisi terancam kehilangan generasi yang berkualitas. Generasi yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi kurang gizi atau gizi buruk akan sulit bersaing dengan yang lainnya. Pada gilirannya mereka akan tersisih dan berpotensi menjadi mata rantai penyebab gizi buruk generasi berikutnya. Tentu saja hal tersebut tak boleh terjadi. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu bentuk perlindungan kepada bangsa ini adalah upaya perlindungan dari bahaya laten kehilangan generasi yang diakibatkan gizi buruk. Secara khusus pelaksanaannya bisa mengacu pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau (pasal 141 ayat 3). Bahkan, pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam kondisi darurat (pasal 142 ayat 30). Lebih jauh lagi, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi (pasal 143).

Program Prioritas Atas dasar hal tersebut, maka penanganan gizi buruk haruslah menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penanganannya tidak hanya sebatas menyediakan sumber makanan yang memenuhi unsur kecukupan gizi, tapi lebih dari itu, upaya peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi poin penting yang juga harus dipenuhi. Mengapa? Soalnya, penyebab gizi buruk di masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap produk pangan yang berkualitas sebagai akibat dari kemiskinan. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap masalah gizi dan kesehatan, pola konsumsi yang tidak tepat, adanya adat dan kebiasaan yang kurang baik, serta gangguan organ tertentu yang membuat serapan terhadap zat-zat gizi tidak bisa optimal juga dapat menjadi penyebab. Kondisi ini mendorong upaya penyelesaian kasus gizi buruk harus digarap secara multisektoral. Kegiatan promosi dan edukasi terhadap masyarakat tentang gizi harus mendapat perhatian serius. Promosi masalah pengelolaan gizi harus dilakukan secara masif, sehingga informasi tentang bahan makanan bergizi, pengolahan yang tepat, pola konsumsi yang baik serta hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan gizi buruk bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat, tersebar secara luas dan dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan promosi akan sangat berpengaruh jika memanfaatkan seluruh saluran komunikasi secara optimal, seperti pemanfaatan sarana periklanan yang sekarang ini biasa dipakai baik yang termasuk above the line advertising media seperti, iklan layanan masyarakat di media massa maupun yang dikategorikan below the line advertising media dengan mengemas pesan pada barang-barang (merchandise) yang biasa dipergunakan seperti payung, muk dan lain-lain. Model promosi gizi seperti ini bisa melibatkan banyak pihak seperti kalangan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, upaya promosi secara tradisional pemanfaatan sarana-sarana komunikasi di masyarakat juga harus ditingkatkan intensitasnya. Pada sisi ini, para tokoh agama, adat dan masyarakat memiliki peran penting dalam menyukseskan perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait peningkatan status gizi masyarakat. Secara umum, penanganan masalah gizi buruk tidak bisa dilakukan secara sporadis. Penanggulangan gizi buruk harus dilakukan secara terencana dan terarah dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membuat model penyelesaian masalah ini mulai A hingga Z secara tuntas, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki prevalensi gizi buruk tinggi. Jika upaya-upaya tersebut sudah dilakukan dengan tulus dan ikhlas disertai rasa tanggung jawab, bukan asal terlaksana, maka itulah yang dinamakan sebuah upaya yang serius. Tak salah kiranya jika keseriusan ini bisa dilihat dari apakah realisasi wacana pembentukan Badan Gizi Nasional ini mampu mengatasi kendala sektoral yang sekarang dihadapi atau malah sebaliknya. Mungkin kita harus bergegas secara optimal merealisasikannya, karena waktu tak pernah menunggu, sebagaimana bergantungnya masa depan pada generasi yang akan datang. *** Penulis adalah anggota Komisi IX DPR

Selasa, 11 April, 2006 oleh: Siswono

Hirma, Gizi Buruk, dan Lost Generation Gizi.net - Sampaikan kepada rekan Cetak berita ini

Selasa, 11 April 2006

Hirma, Gizi Buruk, dan Lost Generation

Masalah gizi buruk kembali menyeruak di Jakarta. Faktor ekonomi dituding menjadi penyebabnya. Indikasi yang diusung, kasus penderita gizi buruk bermunculan selepas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Oktober 2005 lalu. Dampak terburuk yang perlu diantisipasi dari kasus ini yakni potensi lost generation.

Hingga awal April, setidaknya 741 balita di Jakarta Barat terdata berstatus gizi di bawah garis merah (BGM). Data ini merupakan hasil sementara sweeping yang dilakukan Sudin Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Jakarta Barat.

Kasudin Kesmas Jakarta Barat, Ariani Murti, mengatakan data sweeping itu masih akan diolah dengan Z-Score. Z-score adalah sistem penilaian status gizi secara spesifik. Namun, 17 di antara 741 balita itu dipastikan berstatus gizi buruk alias marasmus, per Februari lalu. Angka-angka ini di luar kasus yang menimpa Hirma Maya Maysaroh (10 tahun), yang kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit (RS) Tarakan, Jakarta Pusat. Kasus Hirma-lah, yang kembali mengangkat fenomena gizi buruk di Jakarta, sepekan terakhir ini.

Saat menjenguk Hirma di RS Tarakan, Senin (10/4) lalu, Ariani mengatakan 30 persen penyebab kasus gizi buruk adalah faktor ekonomi. "Ketiadaan kemampuan ekonomi orang tua untuk memberikan makanan dengan asupan gizi cukup, menjadi 30 persen penyebab kasus gizi buruk" ujarnya. Maka, mencari solusi kasus gizi buruk dengan pemicu faktor ekonomi, diperlukan sinergi banyak pihak yang berwenang. Terkait hal ini, Pemkot Jakarta Barat berencana menggelar lokakarya lintas sektoral penanganan gizi buruk, Rabu (19/4) mendatang.

Adapun 70 persen kasus gizi buruk yang lain, ujar Ariani, disebabkan oleh faktor ketidaktahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi sang buah hati. "Lost generation harus diwaspadai dalam kasus gizi buruk. Karena, yang paling sulit diperbaiki adalah kerusakan otak akibat kondisi gizi yang sangat buruk ini," ujar Ariani prihatin. Dia pun mengakui, pendataan gizi buruk masih sangat longgar - tak seperti kasus demam berdarah dengue (DBD), flu burung, atau leptospirosis.

Kasus Hirma, menurut Ariani adalah contoh nyata mengenai kasus gizi buruk yang dipicu faktor ekonomi. Tapi, imbuhnya, gizi buruk yang dialami Hirma diduga lebih banyak disebabkan oleh penyakit tuberkolusa (TB) yang juga didiagnosa ada padanya. Penyakit ini ditularkan oleh ibu Hirma, Muhini (48).

Sebagai bukti dominannya faktor TB, Ariani memperlihatkan kenaikan berat badan Hirma yang cukup signifikan. Saat dibawa ke RS Tarakan, Rabu (29/3) lalu, berat badannya hanya delapan kilogram. Kemarin, berat badannya telah mencapai 18 kilogram. Berat badan ideal anak seusianya minimal sekitar 25 kilogram - tergantung tinggi badan. "Jadi, mungkin asupan gizinya sudah kurang, tertular TB pula. Nafsu makan hilang, berat badan turun drastis, hingga kondisi seperti ini," ujar Ariani.

Hirma, anak ketiga dari Muhini, menderita gizi buruk sejak enam bulan lalu. Selain itu, anak yatim ini juga didiagnosa TB, berpenyakit kulit, lumpuh, serta menderita luka borok di selangkangan kirinya. Menurut Ariani, Hirma diklasifikasikan menderita marasmus. "Dia mengalami kekurangan energi. Tapi bukan busung lapar," ujarnya. Untuk memacu berat badan Hirma, diberikan makanan tinggi kalori tinggi protein (TKTP).

Ibu Hirma, Muhini, hanyalah buruh cuci. Tapi, itu dulu. Sehari setelah Hirma dilarikan ke RS Tarakan, Muhini pun dibawa ke RS yang sama oleh Camat Tamansari dan Lurah Pinangsia. Sejak Oktober lalu, Muhini mengalami kelumpuhan akibat stroke. Dia pun, mengidap TB - yang kemudian menulari

Hirma.Kini, Muhini dirawat di lantai delapan, dua lantai di atas ruang perawatan Hirma.

Sumber: http://www.republika.co.id

LOST GENERATION

'LOST GENERATION' ANCAM INDONESIA

Sekitar lima juta bayi usia di bawah lima tahun (balita) yang menderita kurang gizi di Indonesia berpotensi mengalami lost generation pada lima belas tahun mendatang.

"Bila masalah kurang gizi di Indonesia tidak segera ditangani secara tepat," kata Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Gizi Departemen Kesehatan (Depkes) Tatang S Fallah, Jumat (28/4/2006) di Jakarta.

Tatang mengatakan, lima juta bayi yang diprediksi potensial mengalami lost generation itu sebagian besar lahir pada tahun 2000-an. Jumlah balita yang mengalami kurang gizi itu kini mencapai sekitar 27,5% dari total balita di Indonesia.

"Yang dimaksud dengan lost generation adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam satu generasi akibat penurunan kualitas fisik dan kecerdasan atau intelligence quotient (IQ)," jelasnya.Tatang mengakui, beberapa tahun lalu Indonesia sempat ditegur Badan Kesehatan Dunia (WHO). Penyebabnya, karena prevalensi atau kejadian kurang gizi per wilayah di Indonesia tergolong cukup tinggi atau di atas 20%. "WHO juga menilai pemerintah Indonesia bersikap tenang-tenang saja," ungkapnya.

Menurut Tatang, bila lost generation benar-benar terjadi, bisa dipastikan ke depan, Indonesia akan kalah dalam persaingan global. Penyebabnya karena kualitas SDM-nya rendah dibandingkan negara-negara lain.

Pejabat dari Depkes ini menegaskan, pemerintah telah menargetkan pengurangan jumlah balita penderita gizi buruk dari 8,5% menjadi 5%. Sementara itu, pengurangan jumlah balita kurang gizi dari 27,5% menjadi 20% yang akan dicapai pada tahun 2009.

"Walau dirasa rendah, target ini saja sudah cukup sulit. Per tahun saja, kita hanya sanggup menurunkan gizi buruk 0,5%," ungkapnya.

Daerah lapor

Tatang mengharapkan, pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan setiap temuan kasus gizi buruk ke pusat. Kasus gizi buruk jangan ditutup-tutupi. Pasalnya, masih banyak pemda yang kerap menyembunyikan kasus gizi buruk yang ada di daerahnya. "Padahal, pemda yang menutupi kasus gizi buruk sebenarnya telah melanggar Undang-Undang tentang Penyebaran Wabah."

Menurut Tatang, bila ditemukan 25 kasus gizi buruk di suatu wilayah, daerah bersangkutan harus mengeluarkan status kejadian luar biasa (KLB). Tujuannya agar penanganannya bisa dilakukan maksimal. Sedangkan bagi dokter yang menemukan kasus gizi buruk, ia wajib melapor ke pemda hingga ke pemerintah pusat.

Sementara itu, menurut antropolog dari Departemen Antropologi Universitas Indonesia Achmad Fedyani Saifudin, masalah gizi buruk di Indonesia tidak hanya disebabkan kemiskinan semata, tetapi juga disebabkan aspek sosial dan budaya.

"Karena ada orang tua yang lebih mementingkan membeli rokok daripada makan anaknya," kata Saifudin.

Ia mencontohkan, kasus gizi buruk dialami 80% balita di Gianyar, Bali. Ternyata, balita yang mengalami gizi buruk itu bukan berasal dari keluarga yang miskin.

Menurut Saifudin, untuk mengatasi masalah kurang gizi dan gizi buruk, diperlukan pula sebuah pendekatan antropologi. Penanganannya harus pula disesuaikan dengan kultur, kepercayaan dari daerah masing-masing. "Karena itu, di negara lain pun telah diterapkan ilmu antropologi nutrisi guna menangani masalah gizi."

Antropologi nutrisi diperlukan karena antropologi nutrisi penyelesaian masalah gizi mencakup pola makan yang menjadi identitas etnik, kepercayaan, dan ideologi. Selain itu, antropologi nutrisi itu juga mempelajari perubahan budaya dan pemahaman masyarakat. Sebaliknya, kata Saifudin, ahli gizi cenderung melihat makanan hanya sebagai sumber energi dan protein. "Diharapkan dengan pendekatan budaya, pesan gizi pada masyarakat akan lebih masuk," ujarnya.

?Lost Generation?

There are no translations available

POSMAN SIBUEA

Lonceng kenaikan harga BBM telah bertalu. Anjing menggonggong khafilah berlalu. Demo mahasiswa dan kaum buruh yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap tak berlaku. Penguasa tetap bersabda untuk pembenaran perilaku. Harga minyak dunia yang kian menyengat melemahkan APBN.

Bersamaan dengan kian panasnya “titik didih” BBM, jumlah orang miskin bertambah di seluruh penjuru Tanah Air. Kenaikan harga kian menyempitkan ruang nilai tukar masyarakat yang belum pulih akibat hantaman kenaikan harga BBM tahun 2005. Tanpa kenaikan harga BBM pun, daya beli warga sudah tergerus kenaikan harga pangan.

Jumlah warga yang tak bisa makan 3 kali sehari dengan lauk seadanya makin bertambah. Dampaknya, penderita gizi buruk dan busung lapar pada bayi dan balita akan semakin banyak jumlahnya. Indonesia akan menuai lost generation (generasi yang hilang).

Pemiskinan yang terjadi sebagai dampak kenaikan harga BBM menjadi paradoks dengan tujuan utama Millenium Development Goals atau MDGs yang menargetkan pengurangan jumlah penduduk miskin dan kelaparan menjadi separuh pada 2015.

Capaian pembangunan milenium di Tanah Air kian jauh dari harapan ketika disandingkan dengan proses pemiskinan yang terus berlangsung. Mengurangi penderita gizi buruk pada bayi dan balita sampai dua pertiganya semakin sulit diwujudkan. Pendidikan dasar untuk semua, perbaikan kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu sampai tiga perempatnya pasti tidak tercapai.

Pendangkalan Intelektualitas

Setelah 10 tahun rezim reformasi, prestasi pemerintah amat minim menyejahterakan warga. Situasi tak kunjung membaik. Kantong-kantong kemiskinan baru terus bermunculan seiring minimnya lapangan kerja. Jika kemiskinan diukur dengan biaya hidup sekitar 2 dolar AS per orang per hari, jumlah orang miskin mencapai 109 juta jiwa atau sekitar 49 persen penduduk Indonesia. Bentuk kemiskinan masif bisa disaksikan dalam perjalanan kereta api Fajar Utama Yogyakarta–Jakarta. Rombongan pengamen silih berganti naik.

Sambil memainkan instrumen musik, menengadahkan tangan untuk minta uang di tengah impitan pedagang asongan lainnya. Aroma keringat bercampur bau pesing menyengat, tangisan bayi bercampur suara pengasong yang menjajakan minuman yang dibungkus plastik, di tengah tengah udara panas yang membuat suasana bertambah penat.

Kita tak pernah bangkit sepenuhnya dari hantaman krisis. Secara perlahan namun pasti bangsa ini masuk kubangan kemiskinan yang lebih dalam. Perjalanan menuju masa depan yang lebih baik seolah sebuah perjalanan yang tak ada ujungnya. Kita tidak tahu kapan keadaan akan pulih. Yang pasti dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia selalu berada diperingkat paling bawah. Kita patut kecewa selama 10 tahun terakhir Indonesia mengalami kemerosotan kualitas SDM.

Gejala pendangkalan intelektual, tidak saja ditunjukkan dari rendahnya IPM tapi juga keanehan gaya hidup sebagian warga. Di tengah kian mahalnya BBM, Indonesia tetap memiliki konsumen berbagai merek mobil

kategori mewah keluaran terbaru. Amat kontras dengan kehidupan jutaan warga miskin absolut yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tak berlebihan jika dikatakan, yang terjadi saat ini adalah keruntuhan keadaban publik (collapse of public civility). Hanya bangsa yang mengalami pen-dangkalan intelektualitas saja yang melakukan korupsi di tengah jeritan rakyatnya yang kelaparan. Merajalelanya korupsi, menempatkan Indonesia masuk dalam kelompok negara jauh di bawah rata-rata negara miskin lainnya di dunia.

Kelaparan Tersembunyi

Seiring menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, kasus gizi kurang dan gizi buruk dikhawatirkan kembali merebak di sejumlah daerah. Jika tak segera diatasi, kondisi ini akan memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Kenaikan harga BBM adalah bentuk pemiskinan berkelanjutan yang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meski masyarakat Indonesia mampu mengonsumsi makanan yang secara kuantitatif mencukupi, namun dari segi kualitatif, masih cukup banyak yang belum bisa mencukupi kebutuhan gizi minimumnya. Kondisi ini menyebabkan kelaparan tersembunyi (hidden hunger) alias kelaparan gizi atau malnutrisi. Disadari atau tidak, lost generation telah berlangsung lama. Degradasi perkembangan dan pertumbuhan jaringan otak akibat kelaparan gizi tidak akan terpulihkan.

Kian mahalnya harga BBM akan memengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Peningkatan harga pangan akan menyebabkan akses keluarga miskin terhadap pangan menurun sehingga dikhawatirkan memperbesar jumlah penderita gizi kurang, khususnya pada rakyat miskin.

Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola konsumsi untuk mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Jika perubahan itu mengarah pada ketidakcukupan pangan yang dikonsumsi, akan berdampak kerawanan pangan. Jika hal ini berlangsung lama akan menurunkan status gizi dan kesehatan rumah tangga sebagian besar penduduk Indonesia.

Pewabahan gizi buruk tidak bisa dilepaskan dari penatalaksanaan negara yang buruk yang menelantarkan hak asasi manusia terhadap pangan. Negara bakal kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pengabaian dan kelambatan mengatasi lost generation akan menghancurkan masa depan bangsa. Menyelamatkan anak dari gizi buruk bertujuan untuk mencegah lost generation guna membentuk generasi mendatang yang memiliki kecerdasan yang unggul. Namun itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan teknis-partial dan ad hoc belaka, seperti program BLT untuk meringankan beban warga miskin selama setahun. Meski BLT amat dibutuhkan dalam kondisi darurat, untuk tujuan jangka panjang tidak tepat karena hanya menetaskan pengemis-pengemis baru.

Pembagian uang Rp 100.000/bulan jelas tak cukup untuk menyediakan makanan berenergi 2.100 kkal/hari. Pemerintah patut membangun komitmen yang kuat untuk mewujudkan strategi pangan bagi semua dan penyediaan lapangan kerja berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah harus menata negara secara sehat (good governance), meletakkan asas keadilan di atas segala perkara, meningkatkan anggaran untuk pemenuhan pangan bergizi dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penulis adalah Ketua Lembaga Penelitian Unika Santo Thomas Medan. Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser) Medan, Sumatera Utara.Sumber: www.sinarharapan.co.id http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=582&Itemid=6

Iodium Cegah Lost Generation

Kamis, 23 Januari, 2003 oleh: Siswono

Iodium Cegah Lost Generation Gizi.net - Meskipun hanya sedikit dibutuhkan, iodium berpengaruh besar pada kualitas kesehatan seseorang. Bukan cuma menyebabkan gondok, tetapi juga membuat cebol dan bodoh. Selain garam beriodium, makanlah rumput laut dan aneka ikan.

Salah satu masalah gizi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dewasa ini adalah gangguan akibat kekurangan iodium, biasa disingkat GAKI. Tiga macam strategi yang telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan jumlah penderita GAKI adalah: (1) memberikan suplemen kapsul minyak beriodium di daerah endemik, (2) program iodisasi garam, serta (3) diversifikasi konsumsi pangan sumber iodium.

Program pemberian suplemen kapsul beriodium merupakan program jangka pendek yang sangat mahal biayanya, sehingga tidak mungkin diterapkan secara nasional dan berkesinambungan. Program iodisasi garam yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1990, hingga saat ini memang belum berjalan dengan baik. Sekitar 20% penduduk (lebih kurang 40 juta jiwa) tidak memiliki akses terhadap garam beriodium.

Bertitik tolak dari belum berhasilnya penanggulangan masalah GAKI dengan program suplementasi kapsul beriodium dan iodisasi garam, dirasakan perlunya kehadiran program lain yang lebih membumi. Program itu melalui pendekatan food based, yaitu pengembangan diversifikasi konsumsi pangan yang secara alami memiliki kandungan iodium tinggi.

Apa Itu Iodium?Iodium merupakan mineral yang termasuk unsur gizi esensial walaupun jumlahnya sangat sedikit di dalam tubuh, yaitu hanya 0,00004% dari berat tubuh atau sekitar 15-23 mg. Itulah sebabnya iodium sering disebut sebagai mineral mikro atau trace element.

Manusia tidak dapat membuat unsur iodium dalam tubuhnya seperti ia membuat protein atau gula. Manusia harus mendapatkan iodium dari luar tubuhnya (secara alamiah), yakni melalui serapan dari iodium yang terkandung dalam makanan dan minuman.

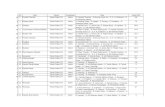

Kebutuhan tubuh akan iodium rata-rata mencapai 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi menganjurkan konsumsi iodium per hari berdasarkan kelompok umur seperti tercantum pada Tabel 1. Sesungguhnya kebutuhan terhadap iodium sangat kecil, pada orang dewasa hanya 150 mikrogram (1 mikrogram = seperseribu miligram).

Iodium diperlukan tubuh terutama untuk sintesis hormon tiroksin, yaitu suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu lama, kelenjar tiroid akan membesar untuk menangkap iodium, yang lebih banyak dari darah. Pembesaran kelenjar tiroid tersebutlah yang sehari-hari kita kenal sebagai penyakit gondok.

Cebol dan Terbelakang GAKI merupakan masalah yang sangat serius karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Survei pemetaan GAKI tahun 1998 menunjukkan 87 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah risiko kekurangan iodium. Diperkirakan 20 juta penduduk menderita penyakit gondok dan 290.000 kretin (cebol dan keterbelakangan mental), akibat kekurangan iodium.

Akibat negatif dari GAKI ternyata jauh lebih luas dari sekadar terjadinya pembesaran kelenjar gondok. Yang sangat mengkhawatirkan adalah akibat negatif pada susunan saraf pusat yang akan berpengaruh pada perkembangan otak, kecerdasan, dan dampak sosial/ekonomi masyarakat pada umumnya.

Dewasa ini Indonesia diperkirakan kehilangan 140 juta poin kecerdasan inteligensi (intelligence quotient/IQ) akibat GAKI. Perhitungan ini didasarkan pada hasil perkalian jumlah penderita dengan klasifikasi pengurangan IQ point, yaitu sebagai berikut: 50 poin akibat kretin (GAKI berat), 5 poin gondok, 10 poin GAKI pada bayi, dan 10 poin akibat GAKI bentuk lain.

IQ point merupakan ukuran kemampuan seseorang dalam hal berpikir, memecahkan masalah, dan

menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Rata-rata IQ point manusia normal adalah 110 poin, dan IQ di bawah 80 poin tergolong bodoh (Bina Gizi Masyarakat DepKes RI, 1995).

Selain mengakibatkan penurunan IQ, kekurangan iodium juga menyebabkan keguguran kandungan, gangguan perkembangan saraf, serta penyakit kretinisme yang menyebabkan orang menjadi cebol dan bodoh. Namun, penyakit gondok masih dianggap sebagai akibat GAKI yang utama.

Terpayah di AsiaHingga saat ini angka gondok nasional masih mencapai 9,8%, jauh di atas standar WHO yang mensyaratkan angka gondok di bawah lima persen. Di beberapa provinsi seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat, angka gondok bahkan mencapai 30%.

Saat ini terdapat 1.779 kecamatan di Indonesia yang menderita epidemik gondok dengan derajat yang bervariasi. Karena itu, konsumsi iodium perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mencegah terjadinya generasi yang hilang (lost generation).

Hal ini sangat penting dilakukan karena berdasarkan data indeks pengembangan sumber daya manusia (Human Development Index = HDI) dari UNDP (tahun 2000) Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, yaitu terendah di Asia. HDI untuk Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura, masing-masing berada pada peringkat 77, 67, 56, 25, dan 22.

Dari penelitian di Universitas Diponegoro Semarang terungkap bahwa pemberian iodium pada siswa sekolah dapat mengurangi angka drop out. Selain mempengaruhi tingkat kecerdasan, iodium ternyata dapat menaikkan semangat hidup dan kesehatan seseorang, sehingga memperbesar daya juang.

Kekurangan Saat HamilSusunan saraf terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel glia yang mulai dibentuk pada stadium embriologis yang terus berlangsung dalam waktu singkat sesudah bayi dilahirkan. Sel-sel neuron tersebutlah yang sangat terkait dengan proses kecerdasan.

Fungsi iodium dalam meningkatkan kecerdasan adalah dalam kaitannya dengan pertumbuhan sel-sel otak, yaitu sel neuron. Jumlah sel neuron di dalam otak umumnya mencapai sekitar 10 miliar.

Kekurangan iodium pada masa kehamilan dan awal masa kehidupan anak dapat menurunkan jumlah sel neuron yang ada di otak. Karena itu, masa-masa tersebut merupakan masa yang sangat kritis dan perlu mendapatkan zat-zat gizi dalam jumlah cukup, seperti asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral (terutama iodium).

Neuron mempunyai empat bagian penting, yaitu badan sel, dendrit, akson, dan terminal akson. Akson merupakan bagian sel saraf yang berfungsi membawa pesan dengan perantara benang saraf. Neuron mempunyai kemampuan konduktivitas (penghantar) dan eksitabilitas (dapat dirangsang).

Sel ini berkemampuan memberikan reaksi atas rangsangan dari sumber luar, seperti rangsangan mekanik, elektrik, kimiawi atau fisik, yang menimbulkan impuls dan dihantar melalui saraf. Sebuah impuls saraf selalu dihantar melalui dendrit ke sel, kemudian dari sel ke akson.Hubungan satu neuron dengan neuron yang lain tidak membentuk jalinan yang sambung-menyambung melainkan terpisah oleh celah yang sangat sempit (1/5.000 mm) yang disebut synapsis. Untuk melalui synapsis, impuls saraf memerlukan suatu zat pembawa yang disebut neurotransmitter.

Terdapat sekitar 30 neurotransmitter yang telah diketahui, di antaranya adalah serotonin, norepineprin, epineprin, dopamin, dan asetilkolin. Neurotransmitter tersebut dibentuk dari bahan baku yang berupa asam amino (protein).

Kekurangan protein akan berdampak pada berkurangnya jumlah neurotransmitter, sehingga penyampaian pesan menjadi lambat. Dengan kata lain, orang akan menjadi bodoh. Itulah sebabnya mengapa protein sangat dibutuhkan selama janin ada di dalam kandungan dan pada awal-awal masa

kehidupan. @ Prof. DR. Made AstawanGuru Besar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB

Sumber: Tabloid Senior, 16 Januari 2003

http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1043213364,24317,

TRANSISI GIZI DI INDONESIA

"Masalah gizi di Indonesia menunjukkan adanya transisi epidemiologis," kata Ayu. Adanya transisi itu terlihat pada gaya hidup masyarakat yang lebih bersifat sedentary life style dengan pola makan yang salah.

Gizi dan Penyakit

1. Transisi demografi ditandai dengan perubahan dari masyarakat pedesaan dengan harapan hidup yang rendah saat lahir dan keluarga dengan jumlah anak banyak menuju ke masyarakat perkotaan dengan harapan hidup lebih tinggi dan jumlah anak lebih sedikit. Peningkatan urbanisasi tersebut yang diikuti dengan perubahan teknologi, termasuk teknologi pertanian, transportasi, dan informasi, menyebabkan perubahan aktivitas fisik dari pola aktivitas aktif menjadi pola aktivitas fisik kurang aktif (sedentary). Transisi demografi tersebut diikuti oleh transisi gizi yang ditandai dengan perubahan pola makan, taraf aktivitas fisik, dan komposisi tubuh. Pola makan berubah dari menu makanan kurang beragam yang didominasi pangan pokok sedikit hewani menjadi pola makan masyarakat barat yang tinggi hewani (kaya gula, lemak, dan sedikit serat) dan lebih sedikit makanan pokok serta lebih banyak pangan olahan. Pola aktivitas fisik berubah dari pola aktivitas fisik aktif menjadi kurang aktif (sedentary) akibat perubahan struktur pekerjaan dan waktu luang untuk menonton televisi. Dengan pola aktivitas yang semakin rendah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang mengalami kelebihan gizi, berupa overweight dan obese. Selanjutnya, transisi gizi ini akan diikuti dengan transisi epidemiologi, yang ditandai dengan perubahan dari defisiensi dan penyakit infeksi yang bersifat endemik (yang erat kaitannya dengan kekurangan gizi) menuju ke arah penyakit kronis (yang erat kaitannya dengan kelebihan gizi).

2. Pada 3 dasawarsa yang akan datang, penurunan angka kematian secara dramatis diperkirakan akan terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kesakitan akibat penyakit infeksi dan parasit, terutama pada bayi dan anak-anak. Sebaliknya, angka kematian akibat penyakit, seperti jantung, kanker, dan penyakit kronik lainnya mengalami peningkatan yang relatif sedang (Jameson dan Moesley, 1990). Keadaan yang terjadi pada negara berkembang tersebut oleh Omran disebut transisi epidemiologi. Selama transisi epidemiologi akan terjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut.

a. Masa penyakit sampar dan kelaparan (fase 1). b. Masa berkurangnya wabah penyakit (fase 2). c. Masa penyakit degeneratif dan akibat perilaku manusia (fase 3).

Lebih lanjut, Jameson dan Moesley menyebut bahwa fase 1 dan 2 sebagai fase pra-transisi (pre-transition), sedangkan fase 3 sebagai fase setelah transisi (post-transition).

3. Tiga hal yang dapat ditarik dari tulisan tentang kaitan makanan dan penyakit adalah sebagai berikut.

a. Makanan ternyata mengandung berbagai macam zat gizi, yang apabila kekurangan salah satunya dapat menyebabkan munculnya penyakit tertentu.

b. Pada awalnya orang hanya memandang makanan dari segi kuantitatif, seperti air jeruk untuk menyembuhkan skorbut atau kulit ari beras dapat menyembuhkan penyakit beri-beri. Sekarang orang memandang makanan dari segi kualitatif, seperti ternyata vitamin C yang terdapat dalam buah jeruk dapat menyembuhkan skorbut atau vitamin B1 yang terdapat dalam kulit ari beras dapat menyembuhkan penyakit beri-beri.

c. Semakin banyak jenis makanan yang dimakan semakin kecil kemungkinan terserang penyakit tertentu.

4. Penyakit-penyakit karena kekurangan gizi, seperti kurang energi protein (KEP), kurang vitamin A (KVA), anemia gizi, gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), menyebabkan penderita menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi, seperti diare Sumber buku Gizi dan Kesehatan Keluarga karya Hadi Riyadi

STRATEGI PERBAIKAN PANGAN DAN GIZI

http://kgm.bappenas.go.id/document/makalah/24_makalah.pdf --> rencana 2006-2010

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 Diluncurkan

Sabtu, Oktober 06, 2007

Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Diperkirakan masih terdapat sekitar 1,7 juta balita terancam gizi buruk yang keberadaannya tersebar di pelosok-pelosok tanah air. Setiap tahun, sekitar 4 juta ibu hamil dan ibu menyusui menderita gangguan anemia yang sebagian besar disebabkan oleh kekurangan zat besi. Masalah gizi lain yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium dan Kurang Vitamin A.

Demikian sambutan Menteri Kesehatan yang dibacakan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dr. Sri Astuti Soeparmanto, Msc (PH), dalam acara peluncuran Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 (RAN-PANGAN DAN GIZI) di Jakarta, Rabu, 12 September 2007. Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta, dan Menteri Pertanian Ir. Anton Apriyantono.

Menkes menyatakan, masalah-masalah gizi tersebut sangat merisaukan karena mengancam kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Berbagai penelitian membuktikan bahwa tingginya balita gizi buruk terkait dengan tingginya angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita. WHO memperkirakan sekitar 60% penyebab langsung kematian bayi dan anak didasari oleh keadaan gizi yang jelek. Tingginya masalah gizi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat terutama kaum perempuan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan sosial ekonomi bangsa.

Sementara kekurangan gizi belum dapat diselesaikan, prevalensi masalah gizi lebih dan obesitas mulai meningkat khususnya pada kelompok sosial ekonomi menengah keatas di perkotaan. Kelebihan gizi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular yang merupakan faktor penyebab kematian utama pada kelompok usia dewasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya masalah gizi dan kesehatan masyarakat, sangat kompleks. Secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor yang saling berinteraksi, yaitu :

Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yaitu kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan, dan ini sangat terkait dengan daya beli keluarga.Pola asuhan gizi keluarga yaitu kemampuan keluarga untuk memberikan makanan bayi dan anak, khususnya

menyusui secara ekslusif dan pemberian makanan pendamping ASI. Pola asuhan gizi keluarga sangat terkait dengan upaya keluarga untuk memelihara kesehatan bayi dan balita serta menjaga lingkungan yang sehat.Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, yaitu pemanfaatan fasilitas kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif seperti penimbangan balita di posyandu, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan bayi dan balita, suplementasi vitamin A dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), imunisasi dan sebagainya.

Dari ketiga faktor tersebut jelas perbaikan gizi dan kesehatan sangat terkait dengan perbaikan sektor lain, terutama pangan, daya beli dan pendidikan. Masalah gizi dan kesehatan tidak akan bisa ditanggulangi hanya dengan pendekatan pengobatan atau kuratif saja, tetapi harus mengedepankan upaya-upaya pencegahan dan peningkatan.

Bank Dunia berdasarkan berbagai penelitian menyimpulkan bahwa intervensi gizi yang berbasis pemberdayaan dan pendidikan gizi lebih cost effective dibandingkan dengan intervensi gizi langsung seperti subsidi pangan dan pelayanan kuratif lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan perbaikan pangan dan gizi memerlukan komitmen bersama, yang dicerminkan dengan adanya koordinasi dan integrasi yang baik mulai dari tahapan perumusan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, ujar Menkes.

Menurut Menkes, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi merupakan instrumen kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kebijakan dan strategi sektor yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat. Dengan mengutip kesepakatan pertemuan konsultatif WHO/FAO di India tahun 2004 bahwa di dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi di suatu negara sekurangnya memerlukan 4 strategi utama, yaitu : (1) strategi dibidang peningkatan akses dan cakupan pelayanan gizi dan kesehatan yang berkualitas; (2) strategi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga; (3) strategi untuk meningkatkan keamanan pangan, dan (4) strategi yang mengarah pada peningkatan pola menu sehat dan aktivitas fisik.

Dalam paparannya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta menyampaikan tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-Pangan dan Gizi) 2006-2010 antara lain, meningkatkan pemahaman peran pembangunan pangan dan gizi sebagai investasi untuk SDM berkualitas, meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi, dan meningkatkan koordinasi penanganan masalah secara terpadu.

Kepala Bappenas menambahkan, dalam RAN-Pangan dan Gizi terdapat 4 pilar, yaitu kecukupan gizi, aksesibilitas terhadap pangan, keamanan pangan dan pola hidup sehat. Maksudnya, untuk mencapai kecukupan gizi di tingkat rumah tangga dan individu, pangan yang tersedia harus dapat diakses oleh rumah tangga, sehingga konsumsi pangan dapat memenuhi kecukupan jumlah dan mutu gizi yang seimbang. Selanjutnya, keamanan pangan juga diperlukan sehingga bahan pangan dapat dikonsumsi secara untuk kesehatan individu dalam rumah tangga. Agar konsumsi pangan yang memenuhi gizi seimbang dan aman, dapat membentuk generasi yang sehat dan cerdas, maka perlu pula diiringi dengan pola hidup sehat.

Posted in Berita by Admin