BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Bencana ...

86

28 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Bencana Alam Terhadap Kelompok Fungsional Dampak bencana alam terhadap kelompok fungsional sanitasi memiliki beberapa perbedaan berdasarkan jenis bencananya, namun dalam hal ini akan dipaparkan beberapa dampak dari bencana alam yang terjadi terhadap kelompok fungsional sanitasi berdasarkan jenis kelompoknya: 4.1.1 Kelompok Penghubung Pengguna (User Interface) Kelompok user interface merupakan kelompok yang memiliki fungsi sebagai alat atau sarana sanitasi yang menghubungkan penguna dengan sarana sanitasi. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok user interface adalah sebagai berikut: a. WC jongkok b. WC duduk c. Wastafel Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam relatif berbeda-beda bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok user interface secara umum, yakni: a. Kerusakan Fasilitas b. Terendam genangan air c. Tertimbun reruntuhan d. Sulit diakses Rencana tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan yakni membersihkan fasilitas layanan atau sarana sanitasi jika memungkinkan untuk digunakan kembali. Jika tidak memungkinkan untuk digunakan kembali maka dibuatkan layanan sanitasi darurat atau semantara untuk memenuhi kebutuhan

Transcript of BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Bencana ...

Dampak bencana alam terhadap kelompok fungsional sanitasi

memiliki

beberapa perbedaan berdasarkan jenis bencananya, namun dalam hal ini akan

dipaparkan beberapa dampak dari bencana alam yang terjadi terhadap kelompok

fungsional sanitasi berdasarkan jenis kelompoknya:

4.1.1 Kelompok Penghubung Pengguna (User Interface)

Kelompok user interface merupakan kelompok yang memiliki fungsi

sebagai alat atau sarana sanitasi yang menghubungkan penguna dengan sarana

sanitasi. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok user interface

adalah sebagai berikut:

a. WC jongkok

b. WC duduk

bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak yang

ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok user interface

secara umum, yakni:

a. Kerusakan Fasilitas

membersihkan fasilitas layanan atau sarana sanitasi jika memungkinkan untuk

digunakan kembali. Jika tidak memungkinkan untuk digunakan kembali maka

dibuatkan layanan sanitasi darurat atau semantara untuk memenuhi kebutuhan

29

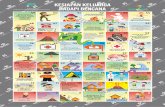

Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi.

4.1.2 Pengumpulan & Penampungan dan/atau Pengolahan Awal

Pengumpulan dan penampungan merupakan tempat dimana limbah yang

dihasilkan oleh sarana sanitasi dikumpulkan atau disatukan kedalam suatu tempat

untuk meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan oleh sumber pencemar.

Tujuan dari dikumpulkannya limbah tersebut untuk mencegah sumber atau vektor

penyakit yang menjadi fokus sanitasi mencemari lingkungan dan manusia.

Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok Pengumpulan &

Penampungan dan/atau Pengolahan Awal adalah sebagai berikut:

a. Cubluk

bergantung pada jenis bencannya, sebab tiap jenis bencana alam memiliki

perbedaan efek kerusakan yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan

dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok pengumpulan & penampungan

dan/atau pengolahan awal secara umum, ialah:

a. Kerusakan Unit/Instalasi

b. Kerusakan Perpipan

d. Unit/Instalasi tertimbun reruntuhan

memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan jika masih memungkinkan, agar unit

penampungan dapat dipergunakan kembali. Namun, jika tidak mungkin

dilakukan perbaikan dapat dibuatkan penampungan sementara atau perpipaan

30

sementara untuk menghindari penyebaran vektor penyakit ke lingkungan oleh air

limbah atau limbah tinja.

pengolahan terpusat atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan/atau IPLT

(Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Pendistribusian air limbah menuju IPAL

atau IPLT dapat direncanakan mengunakan sistem perpipaan atau dengan sistem

pengangkutan mengunakan mobil tinja. Berdasarkan fungsinya yang masuk

kedalam kelompok Pengangkutan/Pengaliran adalah sebagai berikut:

a. Perpipipaan Air Limbah.

berbeda-beda bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak

yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok

pengangkutan dan pengaliran awal secara umum, ialah:

a. Kerusakan Perpipaan.

b. Kerusakan Jalan.

perpipaan atau akses jalan untuk pendistribusian air limbah jika memungkinkan

untuk dilakukan, agar tidak menghambat pendistribusian air limbah atau limbah

tinja. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka membuat jalur

atau akses jalan yang baru menuju pengolahan terpusat, menutup semua sistem

perpipaan untuk sementara waktu hingga kondisinya kembali normal dan

mengalihkan sistem perpipaan ke sistem pengangkutan menggunakan mobil tinja.

31

Pengolahan terpusat atau biasa disebut dengan IPLT atau IPAL merupakan

tempat pengolahan lumpur tinja yang didistribusikan melalui sistem perpipaan

dan pengangkutan dengan mobil tinja. Lumpur tinja perlu dilakukan pengolahan

sebab menurut Niwabaga, 2009 tinja atau limbah tinja memiliki kandungan

nutrien berupa nitrogen, fosfor, kalium, kalisium, carbon yang berasal dari sumber

makanan dan minuman, selain itu tinja juga mengandung logam berat seperti

Tembaga (CU), Zinc (Zn), Nikel (Ni), Cromium (Cr), Kadmium (Cd) dan Hg.

Tinja atau limbah tinja tidak hanya mengandung nutrien dan logam berat saja

namun juga mengandung mikroorganisme seperti bakteri, virus dan protozoa yang

secara alami ada di dalam usus manusia baik itu bersifat patogen atau non patogen

(Keman, 2005). Sehingga diperlukan pengolahan agar air limbah sebelum

dibungan ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan dan manusia.

Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok Pengolahan Terpusat

adalah sebagai berikut:

Efek kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam berbeda-beda sesuai

dengan jenis bencana alam yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan

dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok pengolahan terpusat secara

umum, ialah:

akibat bencana alam pada kelompok pengolahan terpusat yakni memperbaiki

unit/instalasi yang mengalami kerusakan atau kegagalan sistem akibat bencana

alam. Namun jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka yang

dapat dilakukan yakni menutup semua sistem dan memindahkan pengolahan ke

32

sementara air limbah dari daerah terdampak.

4.1.5 Daur Ulang dan/atau Pebuangan Akhir

Pembungan akhir dan daur ulang adalah tahapan akhir dari pengelolaan air

limbah tinja atau lumpur tinja secara umum pembungan akhir air olahan limbah

tinja akan dilapas kebadan air atau kelingkungan. Pembuangan akhir harus

mengikuti ambang batas baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah,

tujuannya agar beban yang diterima oleh lingkungan tidak terlalu besar, sehingga

tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan lumpur tinja dan limbah tinja biasnya

digunakan sebagai pupuk organik. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam

kelompok Pengolahan Terpusat adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan sebagai pupuk organik.

b. Pembuangan air limbah ke badan air.

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam terhadap kelompok

pembungan akhir dan daur ulang relatif berbeda-beda sesuai dengan jenis bencana

alam yang ditimbulkan. . Adapun dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana

alam berdasarkan kelompok pembungan akhir dan daur ulang, ialah:

a. Badan air meluap/banjir

c. Lokasi yang terisolir

Rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan

akibat bencana alam pada kelompok pembungan akhir dan daur ulang yakni

memperbaiki sitem pengeringan jika memungkinkan untuk dilakukan, untuk

sistem pembuangan dapat dilakukan penutupan sementara sistem hingga level

muka air di badan air menurun. Namun jika tidak memungkinkan untuk dilakukan

penutupan maka dapat dilakukan pemompaan air olahan ke badan air, untuk daur

ulang dapat membuat dinding pembatas air atau penutup sementara hingga

33

kondisi kembali normal atau mengalihkan proses pengeringan ke IPLT atau IPAL

daerah tetangga.

Peraturan atau regulasi terkait dengan bidang sanitasi di lokasi pengungsian

korban bencana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1357 Tahun 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan

Masalah Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya penularan atau penyebaran penyakit

melalui media lingkungan, akibat terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan

lingkungan yang ada di tempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan

kualitas kesehatan lingkungan dan kecukupan air bersih. Pada PERMENKES No.

1357 Tahun 2001 dalam bidang sanitasi mengatur jumlah jamban dan akses

masyarakat, korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dengan

jarak yang tidak jauh dari lokasi pengungsian agar dapat di akses dengan mudah

dan cepat kapan saja diperlukan baik siang atau malam hari. Berikut adalah

beberapa kebijakan sanitasi yang secara khusus mengatur masalah pembuangan

kotoran manusia yang digunakan pada daerah bencana:

a. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang.

b. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut perbedaan jenis

kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki-laki dan jamban

perempuan)

c. Jarak jamban tidak lebih dari 50 m dari pemukiman (rumah atau barak

pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya

memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki.

d. Jamban umum tersedia di tempat-tempat seperti pasar, titik-titik pembagian

sembako, pusat-pusat layanan kesehatan dan sebagainya.

e. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang-kurangnya berjarak 30

meter dari sumber air bawah tanah.

34

f. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah.

g. Pembuangan limbah cair jamban tidak merembes ke sumber air mana pun,

baik sumur maupun mata air, sungai dan sebagainya (Keputusan Menteri

Kesehatan No. 1357, 2001).

mengatur lebih rinci mengenai teknis toilet yang akan disediakan, sehingga

penyediaan toilet di lokasi pengungsian dapat mengacu pada buku yang disusun

oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata yakni Buku Standard Toilet Umum

Indonesia dimana dalam buku tersebut mengatur secar teknis penyediaan toilet

umum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan toilet di lokasi

bencana sama halnya dengan penyediaan toilet umum dimana teknis dan

persyaratannya telah diatur.

Persyaratan ruang toilet umum yang diatur dalam Buku Standartd Toilet

Umum Indonesia oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut.

Ukuran Reguler

a. Ruang untuk buang air bersar (WC).

Ukuran luas ditentukan oleh posisi buang air besar baik menggunakan kloset

duduk maupun kloset jongkok:

ukuran luas minimum menjadi:

(P x L x T) 80cm x 160cm x 220cm

Ukuran yang disarankan (recommended) adalah

(P x L x T) 90cm x 160cm x 240cm

b. Ruang untuk buang air kecil (Urinoir)

Lebar satuan untuk aktifitas buang air kecil berdiri untuk orang

dewasa minimum 70cm dengan penyekat

Ketinggian urinal minimal 40cm

35

floor standing, atau dibuat langsung diatas lantai.

c. Ruang cuci tangan dan cuci muka (wastafel)

Ukuran dan luas untuk ruang cuci tangan dan muka, minimum adalah:

Lebar 80cm.

Ukuran yang disarankan (recommended) adalah:

Lebar 80cm.

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di lokasi pengungsian korban

bencana alam ada beberapa tipe atau jenis berikut ini merupakan jenis-jenis toilet

yang biasanya digunakan di lokasi pengungsian korban bencana alam, antara lain:

Toilet Cabin

Toilet Mobil

Toilet Bus

Toilet Portable

Dari beberapa jenis toilet diatas ada dua toilet yang menjadi pembanding

antara jenis-jenis toilet yang sudah ada dengan desain toilet yang akan

direncanakan dimana dalam perencanaan ini toilet yang akan menjadi pembanding

yakni MCK knock down dan Toilet Portable dimana kedua desain ini diambil

sebab dalam perencanaan toilet untuk lokasi pengungsian korban bencana alam

36

kedua desain atau tipe tersebut yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam segala

kondisi medan, efektif, efisien, mudah, modern, nyaman dan menjaga privasi

pengguna atau user sehingga dua jenis toliet di atas menjadi pilihan pembanding.

a. MCK Knock Down

MCK knock down merupakan toilet dengan sistem bongkar pasang yang

dapat digunakan bila ada kebutuhan amat mendesak terkait mandi, cuci, kakus

(MCK) di lokasi-lokasi pengungsian. Metode knock down atau yang lebih populer

dengan sebutana sistem bongkar pasang merupakan sistem atau metode yang

paling mudah dan banyak digunakan untuk perakitan. Sistem knock down atau

bongkar pasang ini bertujuan seperti:

Memudahkan dalam mobilitas atau transportasi.

Memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen-

komponen.

Oprasional yang lebih sederhana.

Memudahkan dalam proses penyimpanan.

Struktur terbuat dari bahan atau material pipa baja dan plat baja sebagai

rangka kontruksi MCK knock down dan kain yang berfungsi sebagai dinding

penutup sementara lantainya terbuat dari bahan fiberglass. Umumnya MCK knock

down ini lengkap dengan tangki air dan kloset. Dimensi atau ukuran teknis MCK

knock down ini lebar 80cm, panjang 120cm dan tinggi 200cm. Meskipun sangat

fleksibel dengan berbagai macam kondisi di lokasi pengungsian, dan mudah

dalam proses instlasinya namun toilet dengan sistem knock down ini memiliki

beberapa kelemahan diantaranya sangat mudah mengalami kerusakan pada

dinding dan rangka, selain itu permasalahan-permasalahan seperti kebersihan,

kenyamanan dan privasi pengguna sering sekali muncul dilapangan. Berikut ini

contoh dari penggunaan MCK knock down dilokasi pengungsian.

37

b. Toilet Portabel

Definisi portable menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu

yang mudah untuk dibawa-bawa, dijinjing atau dipindahkan. Sehingga toilet

portabel dapat diartikan sebagai bilik atau ruangan khusus yang di rancang

lengkap untuk mengakomodasi kebutuhan manusia untuk membuang hajat yang

mampu dipindahkan atau dibawa kemana saja tanpa mmembedakan jenis usia dan

jenis kelamin penggunanya.

Penggunaan toilet portable di pengungsian korban bencana alam terbilang

sangat baru karena penggunaan MCK knock down jauh lebih efektif dan flexibel,

namum seiring dengan kebutuhan toilet yang memiliki kontruksi yang lebih kuat

dan nyaman penggunaan toilet portable menjadi alternatif terbaik saat ini.

Kontruksi toilet portable secara umum menggunakan bahan fiberglass yang lebih

kelebihan dari toilet portabel antara lain:

Praktis dalam pengunaan

Tahan lama

Toilet portable lebih praktis jika dibandingkan dengan MCK knock doown

sebab tidak di butuhkan perakitan atau instalasi di lokasi, karena umumnya toilet

porteble telah terinstal sehingga ketika sampai dilokasi dapat langsung digunakan.

Selain itu toilet portable jauh lebih modern sebab penggunaan material fiberglass

menambah estetika yang pada akhirnya akan membuat user atau pengguna

menjadi nyaman, namun dari semua kelebihannya toilet portable ini memiliki

kelemahan dari segi mobilitas walaupun mudah untuk berpindah-pindah tetapi

proses mobilisasi harus menggunakan mobil sehingga untuk lokasi yang memliki

akses jalan atau medan yang sulit tidak dapat dijangkau.

Dimensi teknis atau ukuran toilet potabel umumnya memiliki panjang

120cm lebar 90cm dan tinggi 250cm tetapi dalam beberapa desain ukuran

menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Toilet portable

secara umum dilengkapi oleh 1 kloset jongkok atau duduk, kran air, bak air,

lampu, dan floor drain. Bahkan beberapa toilet porteble memiliki sistem

penampungan atau tanki septik dimana tanki septik tersebut memiliki beberapa

metode yakni sistem tertutup dan sistem perpipaan. Sistem tertutup adalah sistem

dimana tangki septik ditutup mengunakan dop setelah kegiatan oprasional

berlangsung tanki septik yang telah penuh oleh limbah disedot melalui saluran

drain yang ditutup oleh dop dan dipindahkan ke kendaraan penyedot limbah.

Sementara itu sistem perpipaan adalah sistem yang menghubungkan antara tanki

septik dengan IPA (Instalasi Penglahan limbah) darurat dimana umumnya tersedia

dilokasi pengungsian atau kesaluran pembuangan yang tersedia sistem ini tidak

memerlukan penyedotan atau pembuangan terpisah yang menghambat jam

oprasional toilet. Berikut ini contoh dari pengunaan toilet portable dilokasi

pengungsian.

39

4.2.3 Varian Teknologi Toilet Bencana Alam

Varian teknologi toilet ditujukan sebagai pertimbangan untuk menentukan

kriteria desain toilet yang sesuai dengan kondisi sanitasi di lokasi pengungsian

korban bencana alam, dimana varian ini merupakan pilihan yang memungkinkan

untuk diaplikasikan kedalam kriteria teknis perencanaan toilet. Beberapa varian

toilet dibawah ini sebenarnya telah direncanakan untuk kondisi bencana dan

keadaan darurat, selain itu beberapa data varian teknologi menjadi alternatif yang

akan dianalisis. Berikut ini beberapa varian teknologi toilet:

a. eSOS® – Emergency Sanitation Operation System

eSOS (Emergency Sanitastion Operation System) merupakan sebuah konsis

sistem oprasional sanitasi darurat, dimana sistem ini menerapkan solusi sanitasi

yang berkelanjutan, holistik dan terjangkau di lokasi pengungsian korban bencana

alam. Tujuan dari perencanaan ini yakni meminimalisir ancaman terhadap

kesehatan masyarakat anggota masyarakat atau pengungsi yang paling rentan.

40

for Water Education. Produk prototipe experimental dari toilet pintar tersebut

dalam proses pengembangannya juga berkerja sama dengan FLEX/ The

Innovation Lab dan SYSTECH yang seluruh kegiatannya didanai oleh Bill and

Melinda Gates foundation. Sistem dari toilet ini terdiri atas tiga komponen utama

yakni toilet cerdas modular, pemantauan dan intelejen managemen dan fasilitas

perawatan untuk aliran limbah.

Gambar 4. 3 eSOS Toilet

Toilet darurat atau eSOS ini memiliki spesifikasi bahan yang kuat dan

ringan material didominasi oleh fiberglaas dan beberapa kayu sebagai penopang

rangka. Toilet eSOS memiliki kecerdasan yang mencakup beberapa fitur-fitur

unik diataranya pemantauan penginderaan jauh, unit pasokan energi, sensor /

kartu GSM / GPS, sensor hunian, sensor akumulasi urin / faeces, tombol SOS, dan

sistem komunikasi yang memungkinkan pengumpulan data dengan penginderaan

jarak jauh dan transfernya ke atau pusat koordinasi darurat di luar lokasi. Fitur

pada toilet tersebut memiliki kemampuan untuk memisahkan limbah padat dan

cair selain itu juga dapat menentukan berat dan volume keduanya data tersebut

dapat langsung terintegrasi dengan sistem pengindraan jauh, sehingga dapat

menentukan waktu yang tepat untuk dilakukan penyedotan limbah. Selain itu

sensor pintar yang di pasang didalam toilet dapat mengurangi resiko pelecehan

seksual dan masalah-masalah privasi pengguna, sebab sensor tersebut mamapu

mengidentifikasi keberadaan lebih dari satu orang dan semua informasi yang

terkumpul dapat langsung diakses jauh dari lokasi pengungsian. Berikut ini adalah

beberapa gambar dari desain eSOS:

Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/

Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/

Filipina pada bulan september dengan dukungan dari Bill and Melinda Gates

fondation dan Asian Development Bank, berdasarkan data yang tercatat secara

sistematik lebih dari 1000 kunjungan atau akses terhadap toilet tersebut.

sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/

Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/

Science and Technology

The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology dimana

pengembangan ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah layanan sanitasi yang

berkelanjutan dan terjangkau bagi pemukiman kumuh di negara-negara

berpenghasilan rendah.

sumber : http://www.bluediversiontoilet.com/nairobi-field-test.html

Toilet ini didesain sedemikian rupa sehingga mampu mengolah limbah.

Prinsip kerja treatment pada toilet ini yaitu memisahkan urin dan feses kedalam

wadah yang berbeda, air yang digunakan untuk membersihkan kloset di olah dan

digunakan kembali untuk pembersihan atau flushing setelah mengalami proses

kimiawi. Air yang dihasilkan dari proses pembilasan ditampung pada wadah yang

berbeda dengan urin dan feses, kemudian air dari proses pembilasan tersebut

melewati membran yang dirancang khusus untuk menghilangkan patogen

selanjutnya air yang sudah melewati membran akan diinjeksikan bahan kimia klor

dan dilakukan elektrosis menggunakan tenaga surya.

Toilet Blue Diversion bekerja pada prinsip inti pertama memisahkan urin

dari feses ke dalam wadah yang berbeda. Setelah itu, ditambahkan air yang dapat

digunakan untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan mangkuk toilet. Air

yang sudah kurang terkontaminasi daripada di toilet biasa, kemudian diolah secara

kimiawi dan dialirkan ulang. Proses ini menghentikan pertumbuhan kembali

bakteri yang tidak diinginkan dalam air daur ulang, yaitu kualitas minum. Toilet

membutuhkan total 11,5W energi listrik untuk berfungsi, tetapi energi ini

disediakan oleh panel surya sebesar 60Wp.

Fakta bahwa urin dan feses diambil secara terpisah membuatnya lebih

mudah untuk memprosesnya dan mengubahnya menjadi pupuk dan fosfor. Di

sinilah Blue Diversion Toilet menjadi lebih dari sekedar toilet. Kotoran dan urine

yang dikumpulkan dapat diangkut ke pabrik pemulihan sumber daya di luar

lokasi, di mana mereka diubah menjadi pupuk yang dapat dijual untuk

mendapatkan keuntungaan. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar

yang menjelasakan proses treatment diatas:

45

Berikut ini dimensi atau ukuran teknis Toilet Blue Diversion :

Dimensi: tinggi 190 cm, lebar 74 cm, kedalaman 91 cm. Langkah ke toilet

pan adalah 37cm.

Bahan: tangki dan panci terbuat dari plastik LDPE; stabilisasi terbuat dari

baja

Kebutuhan energi: Energi listrik 11,5W yang disediakan oleh panel surya

60Wp

air, dan elektronik untuk kontrol dan flush

Rentang hidup: 10 tahun

Gambar dibawah ini merupakan tata cara penggunaan Toilet Blue Diversion:

sumber : http://www.bluediversiontoilet.com/uploads/2/4/7/3/24735693/

Gambar 4. 10 Cara Penggunaan Blue Diversion Toilet

c. The Autarky Toilet – Eawag, The Swiss Federal Institute of Aquatic

Science and Technology

The Autarky Toilet adalah pengembangan dari Blue Diversion Toilet oleh

Eawag, The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology dimana

toilet jenis ini memiliki kemampuan untuk memisahkan urin dan feses dan

melakukan treatment langsung ditempat.

Gambar 4. 11 The Autarky Toilet

Toilet ini menggabungkan dua jenis pengolahan urin dengan kode (2A) dan

(2B) dimana pada 2A dilakukan proses kimia biasa disebut dengan metode

stabilisasi urin dimana treatment dilakukan untuk mengurangi nutrisi yang

terkandung dalam urin, toilet yang berisi kapur yang terhidrasi cukup dilarutkan

untuk meningkatkan pH urin sampai 12. Pada pH ini, hidrolisis urea ditekan,

degasifikasi amonia dihindari dan urin distabilkan.

Produk yang dihasilkan pada pengolahan 2A adalah :

Larutan nutrisi fosfor cair, yang membutuhkan pengeringan lebih lanjut dan

menjadi produk akhir pupuk fosfor kering.

Urin stabil yang mengandung semua nutrisi lain Nitrogen (N), Kalium (K),

Sulphur (S). Cairan ini dan dipompa ke bagian atas pipa penguapan di mana

ia memasuki proses pengolahan urin kedua 2B.

Sementara 2B adalah proses pengurangan volume urin dengan metode

evaporasi. Urin yang distabilkan menetes ke sebuah pipa melalui mana udara

ambien ditarik oleh ventilator. Urin dikeringkan, dengan menjenuhkan udara

dengan air. Uap air dilepaskan melalui pipa ventilasi. Produk yang dihasilkan

pada pengolahan 2B adalah kandungan nutrisi kering pada kertas blotting di

dalam pipa dan dipanen sebagai produk akhir pupuk NKS kering.

Untuk feses pengolahan yang dilakukan adalah dengan sistem pengeringan

dan pembakaran didasarkan pada oksidasi hidrotermal (HTO, juga dikenal sebagai

oksidasi air superkritis SCWO). Produk akhirnya adalah air dan padatan yang

diendapkan. Yang terakhir mengandung semua fosfor dari kotoran. Untuk

memanaskan energi proses diperlukan sekali, dapat disediakan oleh generator atau

steker listrik 220V sederhana. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar

yang menjelasakan proses treatment tersebut:

49

d. Bio Toilet - LIPI Project

Bio-Toilet merupakan pengembangan tolet yang digagas Pusat Penelitian

Fisika LIPI, toilet ini diklaim mampu menghemat penggunaan air. Toilet ini

memiliki keunggulan dalam menghemat penggunaan air untuk oprasional, sebab

tidak digunakannya air untuk membilas (flushing) kotoran. Bio-Toilet ini

menerapkan sistem toilet kering dimana limbah yang masuk akan dimanfaatkan

sebagai kompos atau material komposit lainnya.

Toilet ini merupakan alternatif untuk mengurangi pencemaran oleh limbah

domestik yang umumnya dibuang langsung ke lingkungan tanpa mengalami

pengolahan terlebih dahulu, sehingga berpotensi mecemari tanah, air permukaan

maupun air tanah. Toilet ini diklaim mampu menghemat konsumsi air per orang

hingga 40% untuk (BAB) buang air besar dan (BAK) buang air kecil. Penggunaan

Bio-Toilet ini juga akan menekan kasus diare pada daerah dengan kepadatan

penduduk tinggi, atau sarana sanitasi yang tidak memadai.

Bio-Toilet yang dikembangakan oleh LIPI ini tidak menggunakan air untuk

membilas kotoran. Namun, kotoran akan langsung ditampung kedalam tempat

pengolah limbah biasanya mengunakan tabung bio-toilet dengan volume 0,5 m 3

dengan kapasitas 30-50 orang perhari media atau rekator tersebut dilengkapi oleh

alat pengaduk otomatis yang berkerja tiap 15 menit sekali. Setelah dikumpulkan

limbah yang masuk akan dikomposkaan bersamaan dengan serbuk gergaji atau

ligno selulosa dengan cara pengadukan proses pengomposaan ini dilakukan

sekurang-kurangnya 3-5 bulan. Limbah yang telah terurai sempurna dan matang

menjadi produk kompos dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai penyubur tanah.

Produk kompos yang dihasilkan mengandung unsur mineral seperti natrium,

kalium dan fosfor serta nitrogen, sehingga apabila diaplikasikan ketanah akan

meningkatkan nilai miniral yang terkandung didalam tanah. Setelah produk

diambil serbuk gergaji atau ligno selulosa dimasukan lagi kedalam media

tampung atau reaktor untuk proses pengomposan limbah yang baru. Berikut ini

gambar skema pengolahan Bio-Toilet :

Bio-Toilet ini didesain dan dipasarkan berupa satu unit ruang kompak

dengan dua buah lubang kloset yang akan digunakan bergantian ketika reaktor

penuh. Pembeli dapat memilih desain ruangan dalam sesuai dengan keinginannya,

termasuk juga kelengkapan aksesoris pendukung oprasional toilet. Bio-Toilet ini

didesain untuk memenuhi kebutuhan layanan sanitasi di daerah terpencil yang

tidak memiliki sistem jaringan sanitasi terpusat.

Pengembangan teknologi ini dilakukan selama lima tahun dan tiga tahun

terakhir LIPI telah melakukan uji coba sosialisasi dan pendekatan masyarakat

hingga toilet ini berhasil di uji coba di tiga lokasi di Bandung yakni Pusat

Penelitian Fisika Terapan LIPI, Pesantren Daarut Tauhid, dan di Stasiun Kiara

Condong.

The Nano Membrane Toilet dikembangkan sebagai toilet yang mampu

mengolah limbah dari kotoran manusia langsung tanpa energi eksternal dan air.

Toilet ini direncanakan untuk penggunaan satu rumah tangga (setara dengan 10

orang), toilet ini menggunakan flush dengan mekanisme berputar yang unik dan

tanpa menggunakan air untuk membilas kotoran, selain itu flush berputar tersebut

memiliki kemampuan untuk menahan bau.

menggunakan membran serat berongga-ronga dengan transisi suhu rendah.

Dinding membran berstruktur nano yang akan memfasilitasi transportasi air dalam

suasana uap hal ini jauh lebih baik ketimbang harus berada dalam suasana cair

dimana air akan berpotensi menimbulkan bau dan senyawa patogen lainnya, air

yang diolah dan dibuang langsung kelingkungan melalui saluran irigasi rumah.

sumber : https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/

Gambar 4. 14 The Nano Membrane Toilet

Sementara itu padatan yang telah terpisah dengan air akan di angkut oleh skrup

mekanis ke dalam ruang bakar yang akan mengubah padatan menjadi abu dan

energi. Energi yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk proses membran. Untuk

lebih jelasnya mengenai proses teratment yang di terapakan dalam teknologi The

Nano Membrane Toilet berikut gambarnya:

https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/

53

sumber:https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/nano-

membrane-toilet

4.3 Penentuan Kriteria Desain

atau acuan dalam merencanakan sesuatu. Penentuan kriteria pada perencanaan ini

akan menggunakan hasil penelitian terdahulu mengenai toilet, dari beberapa

penelitian yang telah dipilih akan dianalisis menggunakan metode AHP (The

Analitycal Hierarchy Process) merupakan metode yang dikembangkan oleh

Thomas Saaty sekitar tahun 1970 dimana metode ini dipergunakan untuk

pengambilan keputusan dimana metode ini akan membantu kerangka berfikir

memasukan nilai numerik sebagai pengganti presepsi manusia dalam melakukan

perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen yang

memiliki prioritas tertinggi.

matriks perbandingan berpasangan, penetapan prioritas pada masing-masing

hirarki dan pengambilan keputusan.

Penyusunan struktur hirarki ditujukan untuk memperjelas kedudukan

tujuan, berbagai kriteria-kriteria serta kemungkinan alternatif pada tingkatan

paling bawah dalam penelitian ini. Penyusunan struktur hirarki dilakukan

dengan cara melakukan studi literatur mengenai varian teknologi toilet yang

memungkinkan untuk diaplikasikan kedalam kondisi dilokasi pengungsian

korban bencana alam.

Berikut ini adalah elemen serta struktur hirarki yang telah ditetapkan

berdasarkan studi literatur dan pengumpulan data skunder dan disusun kedalam

tujuan, kriteria dan alternatif.

pengungsian korban bencana.

kriteria teknis maupun non teknis yang bertujuan sebagai pembentuk

desain dimana akan menciptakan suatu tatanan perencanaan yang sesuai

dengan kebutuhan dilokasi pengungsian korban bencana alam. Dalam

perencanaan toilet dilokasi pengungsian digunakan 8 kriteria yang akan

55

kebutuhan dilokasi pengungsian.

m. Kriteria 5 = Kecepatan Waktu Pembangunan

n. Kriteria 6 = Kesesuaian Budaya Sanitasi

o. Kriteria 7 = Ketahanan Cuaca

p. Kriteria 8 = Kualitas Bahan (Kontruksi)

c. Alternatif

untuk diaplikasikan kedalam kondisi dilokasi pengungsian korban

bencana alam.

g. Alternatif 2 = Blue Diversion Toilet – Eawag

h. Alternatif 3 = The Autarky Toilet – Eawag

i. Alternatif 4 = Bio Toilet - LIPI Project

j. Alternatif 5 = The Nano Membrane Toilet - Cranfield University

Berikut ini merupakan susunan struktur hirarki dalam menentukan kriteria desain

yang akan digunakan dalam perencanaan desain toilet dilokasi pengungsian

korban bencana alam pada Gambar 4.16.

56

53

yakni menetapkan perbandingan berpasangan antara kriteria-kriteria berdasarkan

tujuannya, yang berupa matriks. Nilai diagonal matriks tersebut ialah

perbandingan antara satu elemen dengan elemen itu sendiri sehingga

perbandingan tersebut di isi dengan bilangan 1. Sedangkan perbandingan satu

elemen dengan element yang lain diisi dengan bilangan 1-9 sesuai dengan Tabel

3.1 Skala Penilaian Relatif.

Bobot

Kriteria 1 1 1/2 2 3 3 5 5 7

Kriteria 2 2 1 2 3 5 5 5 5

Kriteria 3 1/2 1/2 1 3 3 3 3 5

Kriteria 4 1/3 1/3 1/3 1 2 2 2 3

Kriteria 5 1/3 1/5 1/3 ½ 1 1/2 1/2 3

Kriteria 6 1/5 1/5 1/3 ½ 2 1 2 3

Kriteria 7 1/5 1/5 1/3 ½ 2 1/2 1 2

Kriteria 8 1/8 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/2 1

Setelah terbentuk matriks tahapan selanjutnya matriks di atas dirubah dari bentuk

fraksi kedalam bentuk desimal (Matriks 1):

Tabel 4. 2 Matriks Perbandingan Kriteria (1)

Bobot

Prioritas

Kriteria

1

Kriteria

2

Kriteria

3

Kriteria

4

Kriteria

5

Kriteria

6

Kriteria

7

Kriteria

8

Kriteria 1 1,00 0,50 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 7,00

Kriteria 2 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Kriteria 3 0,50 0,50 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00

Kriteria 4 0,33 0,33 0,33 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Kriteria 5 0,33 0,20 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 3,00

Kriteria 6 0,20 0,20 0,33 0,50 2,00 1,00 2,00 3,00

Kriteria 7 0,20 0,20 0,33 0,50 2,00 0,50 1,00 2,00

Kriteria 8 0,13 0,20 0,20 0,33 0,33 0,33 0,50 1,00

JUMLAH 4,69 3,13 6,53 11,83 18,33 17,33 19,00 29,00

54

mengkuadratkan matriks (1) dengan cara mengalika jumlah baris dengan kolom

atau iterasi 1 atau martriks (2).

A=

Kriteria 1 x Kriteria

= ((1,0 x 1,0)+(0,5 x 2,0)+(2,0 x 0,5)+(3,0 x 0,33)+(3,0 x 0,33)+(5,0 x 0,2)+ (5,0

x 0,2)+(7,0 x 0,13)

Sehingga didapatkan hasil pengkuadratan dari Matriks Perbandingan Kriteria (1)

tersebut adalah Matrik Perbandingan Kriteria (2) seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Matriks Perbandingan Kriteria (2)

Bobot

Prioritas

Kriteria

1

Kriteria

2

Kriteria

3

Kriteria

4

Kriteria

5

Kriteria

6

Kriteria

7

Kriteria

8

Kriteria 1 7,875 7,000 11,733 22,333 42,833 30,833 39,500 69,500

Kriteria 2 10,292 8,000 15,000 27,167 49,667 38,667 47,000 83,000

Kriteria 3 5,825 5,050 8,000 15,167 29,667 21,667 27,000 49,000

Kriteria 4 3,342 2,800 4,600 8,000 16,667 11,333 14,833 27,667

Kriteria 5 1,975 1,700 2,833 5,100 8,000 6,917 8,167 15,000

Kriteria 6 2,575 2,233 3,567 6,200 12,600 8,000 10,500 21,567

Kriteria 7 2,150 1,733 2,867 5,117 9,267 6,667 8,000 17,067

Kriteria 8 1,139 0,907 1,550 2,825 4,975 3,975 4,725 7,875

langkah berikutnya adalah pengkuadaratan bentuk matriks (2) sama dengan

matriks (1) atau iterasi II kemudian keduanya dilakukan penjumlahan dari hasil

55

perkalian silang matriks (1) dan matriks (2). Sehingga didapatkan iks

Perbandingan Kriteria (3) seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Matriks Perbandingan Kriteria (3)

Bobot

Prioritas

Kriteria

1

Kriteria

2

Kriteria

3

Kriteria

4

Kriteria

5

Kriteria

6

Kriteria

7

Kriteria

8

Kriteria 1 605,1 35758,7 59344,8 107857,7 207107,0 144800,1 179356,4 333043,9

Kriteria 2 51290,0 43462,2 72143,1 131106,6 251573,7 176101,5 218125,2 405034,2

Kriteria 3 29537,6 25029,4 41546,0 75501,4 144875,9 101418,6 125625,0 233278,5

Kriteria 4 16346,2 13850,1 22990,6 41778,9 80153,9 56129,0 69527,6 129115,0

Kriteria 5 9431,8 7986,9 13262,7 24097,0 46162,2 32407,7 40142,4 74546,8

Kriteria 6 12394,3 10493,2 17426,7 31659,9 60626,1 42599,3 52772,0 98008,0

Kriteria 7 9840,2 9139,7 14341,3 26839,8 61245,1 29662,1 36747,5 68251,8

Kriteria 8 5312,1 4499,7 7470,6 13574,8 26024,8 18245,8 22600,0 41967,4

Setelah terbentuk matriks perbandingan hingga iterasi ke II maka dapat dihitung

bobot prioritas untuk perbandingan kriteria-kriteria berdasarkan tujuannya dengan

cara menjumlahkan hasil perkalian matriks berdasarkan baris.

Kriteria 1

= 1067873,9

dibawah ini:

Perbandingan Matriks Jumlah

Kriteria 1 1067873,85

Kriteria 2 1348836,531

Kriteria 3 776812,5133

Kriteria 4 429891,3293

Kriteria 5 248037,6124

Kriteria 6 325979,3924

Kriteria 7 256067,6217

perbandingan matriks maka tahapan berikutnya menentukan bobot prioritas dari

perbandingan kriteria-kriteria berdasarkan tujuannya. Perhitungan bobot prioritas

dilakuakan dengan cara membagi jumlah hasil perkalian perbandingan matriks

berdasarkan baris dengan total hasil penjumlahan.

Kriteria 1

Menentukan kriteria desain yang

didapatkan bobot prioritas dimana kriteria 2 (kemudahan mobilitas) menjadi

prioritas paling besar dengan bobot 0,294 diikuti berturut-turut kriteria 1

(kebutuhan air) dengan 0,232; kriteria 3 (kebutuhan energi) dengan 0,169; kriteria

57

4 (keamanan dan kenyamanan) dengan 0,094; kriteria 6 (kesesuaian budaya

sanitasi) dengan 0,071; kriteria 7 (ketahanan cuaca) dengan 0,056; kriteria 5

(kecepatan waktu pembangunan) dengan 0,054; dan yang paling akhir kriteria 8

(kualitas bahan) dengan bobot prioritas sebesar 0,030.

Setelah didapatkan masing-masing bobot prioritas dari tiap kriteria

selanjutnya akan dilakukan uji konsistensi. Uji konsistensi bertujuan untuk

mengetahui besaran penyimpangan dari konsistensi atau biasa disebut CI

(Consistency Index) selain uji konsistensi juga akan dilakukan perhitungan Rasio

Konsentrasi (CR) untuk mengetahui apakah metode AHP matriks perbandingan

dapat diterima atau tidak.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,232 x 4,69) + (0,294 x 3,13) + (0,169 x 6,53) + (0,094 x 11,83) +

(0,054 x 18,33) + (0,071 x 17,33) + (0,056 x 19,00) + (0,030 x 29,00)

= 8,34

CI =

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 8

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,41 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

58

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

pertimbangan masing-masing kriteria dalam pemilihan desain dengan cara yang

sama atau mengulangi langkah-langkah dalam menentukan bobot prioritas

kriteria.

Tabel 4. 7 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 1

Kriteria 1 Alternatif

Dari hasil perhitungan bobot prioritas alternatif desain dengan perbandingan

masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 1 (kebutuhan air)

dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency Sanitation

Operation System) dengan nilai 0,402; selanjutnya berturut-turut alternatif 3 (The

Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,258; alternatif 2 (Blue Diversion Toilet –

Eawag) dengan nilai 0,180; alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield

University) dengan nilai 0,115; dan alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai

0,045.

59

Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka

dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui

besaran penyimpangan dari konsistensi.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,402 x 2,5) + (0,180 x 6,667) + (0,258 x 4,167) + (0,045 x 21,0) +

(0,115 x 8,5)

CI =

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

60

Tabel 4. 8 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 2

Kriteria 2 Alternatif

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 2

(kebutuhan energi) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –

Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,337; selanjutnya

berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,235;

alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,136; alternatif 5 (The

Nano Membrane Toilet - Cranfield University) dengan nilai 0,147; dan alternatif 4

(Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,145.

Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka

dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui

besaran penyimpangan dari konsistensi.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,337 x 2,833) + (0,235 x 4,5) + (0,136 x 8,5) + (0,145 x 7,5) +

(0,147 x 7,5)

CI =

61

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

Tabel 4. 9 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 3

Kriteria 3 Alternatif

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 3

(kemudahan mobilitas) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –

Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,370; selanjutnya

berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,267;

alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,200; alternatif 4 (Bio

Toilet-LIPI) dengan nilai 0,104; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet -

Cranfield University) dengan nilai 0,060.

62

Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka

dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui

besaran penyimpangan dari konsistensi.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,37 x 2,533) + (0,267 x 4,167) + (0,20 x 5,7) + (0,104 x 9,5) +

(0,060 x 16,0)

CI =

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

63

Tabel 4. 10 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 4

Kriteria 4 Alternatif

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 4

(ketahanan cuaca) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency

Sanitation Operation System) dengan nilai 0,352; selanjutnya berturut-turut

alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,271; alternatif 3 (The

Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,203; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan

nilai 0,099; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)

dengan nilai 0,075.

Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka

dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui

besaran penyimpangan dari konsistensi.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,352 x 2,66) + (0,271 x 4,16) + (0,203 x 5,66) + (0,099 x 10,5) +

(0,075 x 12,0)

CI =

64

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

Tabel 4. 11 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 5

Kriteria 5 Alternatif

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 5

(ketahanan cuaca) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency

Sanitation Operation System) dengan nilai 0,352; selanjutnya berturut-turut

alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,303; alternatif 3 (The

Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,180; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan

nilai 0,091; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)

dengan nilai 0,075.

65

Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka

dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui

besaran penyimpangan dari konsistensi.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,352 x 2,66) + (0,303 x 4,16) + (0,180 x 5,66) + (0,091 x 12,5) +

(0,071 x 16,0)

CI =

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

66

Tabel 4. 12 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 6

Kriteria 6 Alternatif

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 6

(keamanan & kenyamanan) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –

Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,408; selanjutnya

berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,226;

alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,181; alternatif 3 (The Autarky Toilet

– Eawag) dengan nilai 0,124; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet -

Cranfield University) dengan nilai 0,061.

Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka

dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui

besaran penyimpangan dari konsistensi.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,408 x 2,367) + (0,226 x 5,33) + (0,124 x 8,33) + (0,181 x 5,83) +

(0,061 x 15,0)

CI =

67

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

Tabel 4. 13 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 7

Kriteria 7 Alternatif

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 7

(kesesuaian budaya sanitasi) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –

Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,401; selanjutnya

berturut-turut alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)

dengan nilai 0,255; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,192; alternatif 2

(Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,086; dan alternatif 3 (The Autarky

Toilet – Eawag) dengan nilai 0,065.

68

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,401 x 2,4) + (0,86 x 12,5) + (0,065 x 14,0) + (0,192 x 5,667) +

(0,255 x 4,167)

CI =

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

Tabel 4. 14 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8

Kriteria 8 Alternatif

69

perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 8

(kualitas bahan) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency

Sanitation Operation System) dengan nilai 0,305; selanjutnya berturut-turut

alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,226; alternatif 2 (Blue

Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,210; alternatif 5 (The Nano Membrane

Toilet - Cranfield University) dengan nilai 0,176; dan alternatif 4 (Bio Toilet-

LIPI) dengan nilai 0,82.

menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah

perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.

a max = (0,305 x 3,0) + (0,22 x 5,66) + (0,21 x 5,83) + (0,82 x 11,0) + (0,176

x 7,0)

CI =

Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah

metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5

70

sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,

sehingga didapatkan nilai CR adalah:

CR =

Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai

konsisten.

berdasarkan perbandingan dari masing-masing kriteria penilaian dalam pemilihan

desain toilet yang sesuai dengan kondisi lokasi pengungsian korban bencana alam.

Dengan cara mengalikan bobot prioritas masing-masing desain dengan bobot

prioritas kriteria. Untuk mendapatkan total bobot masing-masing alternatif desain

dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing baris seperti dalam

Tabel 4.14 dan Tabel 4.15

Tabel 4. 15 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8

Kriteria

Desain

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5

Kriteria 1 0,23 x 0,40 0,23 x 0,18 0,23 x 0,25 0,23 x 0,04 0,23 x0,11

Kriteria 2 0,29 x 0,33 0,29 x 0,23 0,29 x 0,13 0,29 x 0,14 0,29 x 0,15

Kriteria 3 0,16 x 0,37 0,16 x 0,26 0,16 x 0,20 0,16 x 0,10 0,16 x 0,06

Kriteria 4 0,09 x 0,35 0,09 x 0,27 0,09 x 0,20 0,09 x 0,09 0,09 x 0,07

Kriteria 5 0,05 x 0,36 0,05 x 0,30 0,05 x 0,18 0,05 x 0,09 0,05 x 0,07

71

Kriteria

Desain

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5

Kriteria 6 0,07 x 0,40 0,07 x 0,22 0,07 x 0,12 0,07 x 0,18 0,07 x 0,06

Kriteria 7 0,05 x 0,40 0,05 x 0,08 0,05 x 0,06 0,05 x 0,19 0,05 x 0,25

Kriteria 8 0,03 x 0,30 0,03 x 0,22 0,03 x 0,21 0,03 x 0,08 0,03 x 0,17

Tabel 4. 16 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8

Kriteria

Desain

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5

Kriteria 1 0,0935 0,0418 0,0600 0,0104 0,0268

Kriteria 2 0,0691 0,0988 0,0400 0,0426 0,0431

Kriteria 3 0,0626 0,0452 0,0338 0,0175 0,0101

Kriteria 4 0,0329 0,0254 0,0190 0,0093 0,0070

Kriteria 5 0,0192 0,0163 0,0097 0,0049 0,0038

Kriteria 6 0,0290 0,0160 0,0088 0,0128 0,0043

Kriteria 7 0,0224 0,0048 0,0036 0,0107 0,0142

Kriteria 8 0,0093 0,0069 0,0064 0,0025 0,0054

Bobot

Pada Tabel 4.15 dapat dilihat alternatif desain dengan bobot prioritas

tertinggi ada pada alternatif 1(eSOS® – Emergency Sanitation Operation System)

72

dengan nilai 0,338; selanjutnya berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet –

Eawag) dengan nilai 0,2553; alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan

nilai 0,1812; alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)

dengan nilai 0,1148; dan alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,1108.

Sehingga dapat disimpukan bahwa alternatif desain yang paling berkesesuaian

dengan kriteria-kriteria dalam pemilihan desain toilet yang sesuai dengan kondisi

lokasi pengungsian korban bencana alam adalah alternatif 1 (eSOS® – Emergency

Sanitation Operation System).

4.4 Desain Usulan

toilet bencana alam melalui analisis menggunakan metode AHP selanjutnya akan

direncanakan desain toilet portable, dimana desain ini akan dijadikan sebagai

desain usulan. Desain usulan akan menggabungkan regulasi atau peraturan terkait

dengan toilet dan kriteria desain berdasarkan alternatif terpilih.

4.4.1 Perencanaan Dimensi

Dalam perencanaan ini dimensi toilet direncanakan berdarkan regulasi

terkait dengan toilet umum. Mengingat tidak ada regulasi yang mengatur teknis

toilet di lokasi pengungsian korban bencana alam, sehingga perencanaan

menggunakan regulasi yang berkaitan dengan toilet untuk menentukan dimensi

toilet portable yang akan direncanakan. Dimana dimensi yang direncakan

mengacu pada persyaratan ruang toilet umum yang diatur dalam Buku Standard

Toilet Umum Indonesia oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana

dimensi toilet yang digunakan adalah:

Panjang = 180 cm

Lebar = 160 cm

Tinggi = 240 cm

bangunan, sehingga jika komponen strutural dihilangkan, maka bangunan akan

mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Secara

umum komponen stuktural dibagi menjadi tiga sistem, yakni : sistem pondasi,

sistem rangka, dan sistem atap.

Perencanaan toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam

menggunakan teknik panel struktural dimana struktural ini menggunakan sistem

knockdown atau bongkar pasang dari komponen-komponen modular yang dicetak

atau dibuat secara fabrikasi (Sabaruddin Arief, 2015). Konsep knockdown

merupakan porses pembangunan atau instalasi yang tidak membutuhkan semen

dan bata, melainkan dengan mengkombinasikan atau menggabungkan panel-panel

baja atau beton dengan baut. Panel struktural dengan konsep knockdown memiliki

keunggulan-keunggulan seperti cepat, murah, ramah lingkungan, tahan gempa,

movabel atau memiliki mobilitas yang tinggi (Sabaruddin Arief, 2015).

Modul toilet portabel yang direncanakan terdiri dari 2 panel struktural (A1

dan A2) dan 1 struktural pengunci atau pengikat. Panel struktural A1 berdimensi

22cm x 22cm x 247cm sementara panel struktur A2 memiliki dimensi 160cm x

100cm x 25 cm ,dan struktur pengunci berbentuk modular dengan dimensi 22,5

cm x 22,5cm x 50cm.

Panel struktur A1 sebagai lengan struktur yang berfungsi sebagai kolom

yang merupakan elemen struktur tekan yang memegang fungsional atau peranan

penting dari suatu struktur bangunan, sehingga kolom dapat diartikan sebagai

lokasi kritis dari suatu bangunan yang memungkinkan terjadinya collapse atau

runtuhnya seluruh struktur. Panel struktur A2 merupakan atap toilet yang juga

berfungsi sebagai balok yang merupakan bagian struktur yang memiliki peranan

pengikat kolom pada bagian atas atau bisa diartikan sebagai rangka penguat

horizontal bangunan akan beban-beban. Struktural pengikat merupakan struktur

pondasi yang memiliki fungsi pengikat kolom pada bagian bawah, meratakan

74

gaya beban dinding ke pondasi dan menahan gaya beban dinding. Berikut ini

adalah tabel spesifikasi panel struktural A1.

Tabel 4. 17 Spesifikasi Panel Struktural A1

Spesifikasi Panel

Panjang 22 cm

Lebar 22 cm

Tinggi 247 cm

Ketebalan 22 cm

Panel Jumlah lubang pada panel 8 lubang pada bagian bawah dan 4

lubang pada bagian atas

Tampilan Fisik

75

Tabel 4. 18 Spesifikasi Panel Struktural A2

Spesifikasi Panel

Panel Jumlah lubang pada panel 16 lubang pada bagian atas

Panel Masing-masing lubang berdiameter 23 mm

Tampilan Fisik Berikut ini tampilan fisik Panel Struktural A1

Berikut ini adalah tabel spesifikasi panel struktural struktural pengikat.

76

Spesifikasi Panel

Panjang 24 cm

Lebar 24 cm

Tinggi 50 cm

Ketebalan 1 cm

Panel Jumlah lubang pada panel 4 lubang pada sisi kanan dan 4

lubang pada sisi kiri

Tampilan Fisik

4.4.3 Perencanaan Material

Perencanaan toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam

akan menggunakan beberapa material, untuk material panel A1 dan A2 material

fiberglass yang dicetak secara fabrikasi sesuai dengan model, desain dan dimensi

yang telah direncanakan.

Material fiberglass dipilih sebab material komposit yang satu ini memiliki

kekuatan yang tidak diragukan lagi, selain itu material ini memiliki bobot yang

ringan dan sangat mudah diaplikasikan kedalam berbagai bentuk desain. Material

fiberglass juga memiliki ketahanan terhadap bahan-bahan kimia selain itu juga

didukung dengan sifatnya yang anti karat menjadikan material ini menjadi pilihan

yang paling tepat digunakan didalam perencanaan toilet portable di lokasi

pengungsian korban bencana alam. Selain pada panel struktural penggunaan

material fiberglass juga digunakan pada bagian lantai dan dinding toilet portable

(Mohan R., 2013).

dicustom sesuai dimensi dan model yang telah direncanakan. Pemilihan material

plat baja ditujukan untuk memperkokoh panel struktural, mengingat struktural

pengikat memiliki fungsi sebagai pengikat kolom pada bagian bawah yang juga

berfungsi sebagai pondasi dari toilet portable ini. Sehingga membutuhkan material

yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang besar.

Material penyusun fiberglass secara umum terdiri dari 11 jenis material

penyusun dimana 6 jenis material penyusun utama dan 5 lainnya merupakan

material yang berfungsi sebagai finishing. Material penyusun tersebut, diantaranya

: erosil, pigmen, resin, katalis, talk, mat, aseton, PVA, mirror, cobalt dan dempul

(M. Schwats, 1984).

alam perencana juga merencanakan jenis alat plambing yang akan digunakan.

Jenis-jenis alat plambing yang digunakan dalam perencanaan toilet ini meliputi

kloset, wastafel (lavatory), dan shower spray.

a. Kloset

Timur. Toilet dengan gaya jongkok pada dasarnya telah berkembang sejak

jaman kuno yang secara umum di gunakan oleh masyarakat Asia, seperti

India, Jepang, China, hingga Anatolia, sehingga masyarakat Asia bisa

menyebut kloset jongkok sebagai toilet dengan “gaya Asia” atau “gaya

Timur” (Genç 2009).

terjadinya pemborosan air dari proses pembilasan tersebut. Terlebih lagi di

lokasi-lokasi pengungsian korban bencana alam yang distribusi air

bersihnya sangat terbatas. Selain itu sistem ini juga lebih efektif dalam

membilas kotoran dan sangat praktis dalam penggunaannya.

79

b. Wastafel (lavatory)

toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam yakni lavatory

yang di customize sesuai dengan kebutuhan pada toilet tersebut.

dalam proses mobilisasi dan instalasi dilapangan, sebab jika menggunakan

wastafel yang ada dipasaran akan menyulitkan dalam proses mobilisasi

dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses isntalasinya.

Untuk itu wastafel didesain kembali untuk memenuhi unsur-unsur di atas.

Wastafel yang direncanakan menggunakan material fiberglass

yang akan difabrikasi, berikut ini adalah tabel spesifikasi dari desain

wastafel yang direncanakan.

Spesifikasi Wastafel (Lavatory)

Accessories 1 Buah kran air berputar

Tampilan Fisik

81

Shower spray digunakan untuk membersihakan atau membilas kotoran

dalam perencanaan ini digunakan shower spray untuk menggantikan

fungsi dari bak air atau ember yang bisa dijadikan tempat menampung air

untuk membilas kotoran. Penggunaan shower spray akan menghemat

tempat sebab toilet portabel ini tidak memiliki ruang yang cukup besar

selain itu penggunaan shower spray juga lebih praktis. Shower spray yang

akan digunakan adalah shower spray TOTO tipe THX20NB.

82

Selain beberapa alat plambing diatas juga direncanakan beberapa aksesoris

tambahan seperti spare paper holder yang digunakan untuk menggantungkan

tissue yang akan digunakan untuk membersihkan atau membilas. Spare paper

holder yang akan digunakan adalah spare paper holder custome.

sumber : https://www.toto.co.id/products/tx722aes

Perencanaan baik air (toren air) yang akan digunakan untuk oprasional toilet

portabel di lokasi pengungsian korban bencana alam diawali dengan menghitung

kebutuhan air bersih dahulu. Dalam perhitungan kebutuhan air akan digunakan

dua metode perhitungan yang pertama berdasarkan jumlah pengguna atau jumlah

orang dan metode kedua dilakukan berdasarkan kebutuhan jenis/alat plambing

yang akan digunakan pada perencanaan toilet portable ini.

a. Perhitungan Kebutuhan Air Berdasarkan Jumlah Pengguna

Berdasarkan PERMENKES No.1357 dalam bidang sanitasi tiap

jamban digunakan paling banyak 20 orang. Selanjutnya kembali

diasumsikan kebutuhan air perorang sebesar 140 l/hari. Sehingga

didapatkan kebutuhan air sebagai berikut.

Q = kebutuhan perorang x jumlah pengguna

= 140 l/hari x 20 orang

= 2800 l/hari

= (100% + 10%) x 2,8 m 3 /hari

= 3,08 m 3 /hari

Qh = Qd/t

Dalam perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah pemakaian

air dilakukan berdasarkan studi literatur dalam buku karangan Soufyan M.

84

Pemeliharaan Sistem Plambing. Pada tabel 3.13 pemakaian air tiap alat

plambing laju aliran airnya dan ukuran pipa cabang pipa air, halaman 49

didapatkan data perencaan sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Pemakaian Air Tiap Alat Plambing

Jenis Alat Plumbing Pemakaian Air Untuk

Penggunaan Satu Kali (Liter)

Bak Cuci Tangan Kecil 3 12-20

Kran Air 3 12-20

Berdasarka data pada tabel 4.16 diatas, maka dapat dihitung kebutuhan air

untuk masing-masing alat plambing dengan perhitungan di bawah ini:

Diasumsikan penggunaan tiap alat plambing tiap jamnya yakni 15 kali

penggunaan, sehingga kebutuhan air perjamnya sebagai berikut:

Kloset = 15L x 15 kali/jam = 225L/jam

Bak Cuci = 3L x 15 kali/jam = 45L/jam

Kran Air = 3L x 15 kali/jam = 45L/jam

Total penggunaan air tiap jamnya adalah 315 L/jam atau 0,315 m 3 /jam

atau setara dengan 7,56 m 3 /hari.

Dari kedua metode perhitungan kebutuhan air didapatkan hasil

perhitungan kebutuhan air sebesar 3,08 m 3 /hari dengan menggunakan

metode perhitungan berdasarkan jumlah pengguna. Sementara itu

perhitungan kebutuhan air dengan metode perhitungan menggunakan

jumlah pemakaian air tiap alat plambing sebesar 7,56 m 3 /hari. Sehingga

perencana mengambil kesimpulan untuk kebutuhan air pada perencanaan

toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam adalah berdasar

perhitungan jumlah pemakaian air tiap alat plambing dengan besaran debit

7,56 m 3 /hari, pengambilan ini berdasarakan faktor aman.

85

menghitung dimensi bak penampung air sebagai berikut.

Diketahui:

= 0,0000875 m 3 /detik

menit atau sama dengan 3600 detik.

Jumlah Bak direncanakan 2

= 0,315 m 3

Bak direncanakan dibagi menjadi 2 bak sehingga volume tiap bak airnya

ialah:

Volume =

= 0,1575 m 3

Direncanakan panjang bak air adalah 20 cm atau 0,2 m dan lebar bak

direncanakan 70 cm atau 0,7, sehingga didapatkan tinggi bak air

didapatkan sebagai berikut:

= 0,2 x 0,7 x t

0,16 = 0,2 x 0,7 x t

t =

Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan dimensi bak

penampung air yakni panjang 0,2 m dengan lebar 0,7 m dan tinggi 1,2 m,

berikut ini merupakan desain dari perencanaan air bersih:

86

Gambar 4. 21 Perencanaan Air Bersih

Pada gambar diatas terdapat dua bak air bersih dimana direncanakan bak

yang satu digunkan untuk membersihkan atau memflushing pan atau kloset,

sementara bak yang satunya lagi akan digunakan untuk mengaliri air ke kran dan

wastafel dan direncakan bak yang akan diisi dengan air daur ulang yakni air

limbah pada bak untuk flushing.

4.4.6 Perencanaan Pengolahan Limbah

Perencanaan pengolahan air limbah dari oprasional toilet di lokasi korban

bencana alam bertujuan untuk meminimalisir pencemaran atau penyebaran

penyakit yang melalui media air. Selain itu pengolahan yang akan dilakukan juga

bertujuan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang air limbah yang

dihasilkan agar dapat dimanfaatkan kembali atau “re-use” untuk membilas

kotoran pada kloset atau pan. Pengolahan yang akan dilakukan merupakan

pengolahan secara fisik dan biologis dimana yang menjadi konsentrasi

pengolahan dalam perencanaan ini adalah air limbah yang dihasilkan, namun

dalam perencanaan ini perencana tidak membahas secara detail terkait pengolahan

tersebut.

87

fungsional sanitasi yang terbagagi kedalam 5 (lima) kelompok, yakni:

Penghubung Pengguna (user interface)

Pengangkutan/Pengaliran

Daur Ulang dan/atau Pemrosesan Akhir

Berikut ini merupakan diagram dari sistem pengolahan yang akan di terapkan

dalam perencanaan desain toilet di lokasi pengungsian korban bencana alam.

Gambar 4. 22 Diagram Perencanaan Pengolahan Limbah

Sebelum menentukan jenis pengolahan yang akan digunakan dalam

perencanaan ini, terlebih dahuluakan dilakukan perhitungan jumlah air limbah

yang dihasilkan dari kegiatan atau oprasional toilet portable di lokasi pengungsian

korban bencana alam.

Qd = 7,56 m 3 /hari

Debit air limbah yang dihasilkan dari kegiatan oprasional yakni sebesar 7,56

m 3 /hari atau setara dengan 0,0000875 m

3 /detik. Setelah ditentukan julah debit air

limbah selanjutnya dilakuakan perhitungan desain unit pengolahan air dimana

pengolahan awal adalah pengolahan fisik dan pengolahan anaerobic filter

pengolahan tersebut direncanakan dalam satu bak penampungan atau septick tank.

Pengolahan mengunakan proses anaerobic dipilih karena kondisi geografis

Indonesia sebagai negara tropis dengan temperatur atmosfer rata-rata tinggi dan

88

stabil, sehingga mikroorganisme anarob bisa hidup secara stabil dan aktif (Tanaka

Nao, 2014).

(Anaerobic Baffled Reakto) yang membedakan AF dengan ABR adalah diisinya

media tempat mikroorganisme dapat melekat/menempel dan tumbuh pada

permukaan media tersebut atau diakomodasi di dalam ruangan yang dibentuk oleh

medianya. Karena pasokan oksigen (O2) yang terbatas menyebabkan mikroba

yang aktif pada sistem ini adalah mikroba jenis anaerobic. Air limbah yang

mengalir akan melewati media tersebut dan sewaktu aliran tersebut mengalir

mikroba akan mengurai bahan organik terlarut dan organik yang terdispersi di

dalam limbah, sehingga hasilnya pengurangan kandungan organik pada efluen

(Takana Nao, 2014).

Dibandingkan dengan ABR sistem AF kontak antara air limbah dengan

mirkoorganisme jauh lebih efisien, sehingga anaerobic filter dapat menerima

organic loading yang lebih tinggi (Takana Nao, 2014). Anaerobic filter

dioprasikan pada waktu detensi 6-24 jam, dengan konsentrasi padatan volatil 4-20

g/L dengan parameter desain utama HRT (Hydraulic Retention Time) adalah > 8

jam, kecepatan aliran 2 m/jam, beban organik 3 kgCOD/m 3 /hari, dan penyisihan

COD 65-90% dan penyisihan BOD 70-95% (Sasse, 1998). Meskipun demikian

lumpur pada kompartemen akan berbeda tergantung pada lingkungan spesifik

senyawa atau zat yang terdegradasi (Barber, 1999). Pada hasil penelitian Singh

tahun 2009 sistem anaerobic filter berfungsi sebagai pengolahan primer dengan

penyisihan BOD mencapai 78%, COD sekitar 77% dan TSS sekitar 91%.

Media yang digunakan untuk tempat melekat mikroba ada beberapa jenis,

tetapi prinsipnya lebih luas permukaannya maka mikroba yang melekat juga akan

lebih banyak, sehingga sistem pengolahan akan lebih efektif. Untuk keperluan

tersebut biasanya media dibuat khusus dari plastik cetak, tetapi juga bisa

bahan/materi lain yang awet dan tidak mudah membusuk seperti batu koral,

89

pecahan keramik, dan lain sebagainya (Takana Nao, 2014). Berikut ini contoh

media yang dapat digunakan sebagai tempat melekat dan tumbuhnya mikroba:

Media tipe “ Sarang Tawon”

limbah cair dan limbah padat, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dengan

sistem anaerobic filter mengunakan media sarang tawon sebagai tempat

melekatnya dan berkembang biak mirkroba, sehingga diharapkan mampu

mendegradasi atau meremoval BOD, COD, TSS.

Menghitung dimensi Bak

Qlimbah = 0,0000875 m 3 /detik

Waktu tinggal (HRT) direncanakan 8 jam atau sama dengan 28800 detik

Menghitung Voleme

= 2,52 m 3

Menghitung dimensi

Direncanakan ketinggian bak adalah 100 cm atau 1 m dan panjang bak adalah 180

cm atau 1,8 m sehingga didapatkan lebar bak sebesar:

Vol = P x L x T

2,52 m 3 = 1,8m x L x 1m

l =

Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan dimensi bak penampung air

limbah yakni panjang 1,8 m dengan lebar 1,4 m dan tinggi 1 m. Untuk

memudahkan proses pengendapan akan direncanakan 2 kompartemen dan lantai

bak akan dibuat miring sebesar 30°. berikut ini merupakan desain dari bak

penampung air limbah atau septick tank yang dikombinasikan dengan anaerobic

filter:

91

Selain perencanaan pengolahan pada bak penampung atau septick tank juga

direncanakan juga filterisasi air dengan menggunakan teknologi membran filter

RO (Reverse Osmosis) untuk menghasilkan kualitas air olahan yang baik dan

layak untuk digunakan kembali. Pemilihan membran filter dalam pengolahan

selanjutnya sebab membran filter memiliki efektifitas removal yang sangat tinggi

sehingga kualitas air yang dihasilkan memenuhi baku mutu air yang telah

ditetapkan.

Berdarkan hasil uji efisiensi penghilangan COD, BOD5, SS dan total N rata-

rata di atas 97%. Beban COD yang sangat tinggi yaitu 58.000 ppm seperti pada

limbah sweet whey berhasil diolah dengan bioreaktor membran dengan efisiensi

penghilangan kurang-lebih 98% (Stephenson, T., Judd, S.J., Jefferson, B., and

Brindle, K., 2000).

Sistem RO yang direncanakan untuk skala kecil dengan sistem low pressure

dimana tekanan yang diberikan oleh pompa kurang dari 100 psi dimana pompa

dengan tekanan kurang dari 200 watt (Said I. N., 2003). Berikut ini merupakan

skema sistem reverse osmosis:

sumber:https://airreverseosmosis.files.wordpress.com/2009/02/ro_system.jpg?w=

limbah, sistem RO harus secara berkala dilakukan pembersihan untuk mencegah

terbentuknya kerak dipermukaan membran yang dapat mengakibatkan

penyumbatan atau yang biasa disebut dengan fouling merupakan pristiwa yang

menyebabkan fluks menurun pada filter membran karena bertambahnya hambatan

membran akibat tertutupnya pori-pori membran oleh partikulat (Mallevialle,

1996). Berikut ini adalah desain dari perencanaan RO pada toilet portable di

lokasi pengungsian korban bencana alam.

Gambar 4. 26 Membrane Filter RO (Reverse Osmosis)

kebutuhan energi untuk operasional toilet. Pada perencanaan ini sumber energi

yang direncanakan yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTS

merupakan salah satu sistem pembangkit listrik yang memanfaatkkan energi

matahari yang dikonversi menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi

photovoltaic. Photovoltaic merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk

menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik, umumnya sel photovoltaic ini

memiliki ukuran 5cm x 5cm. Sel tersebut di rangkai menjadi beberapa susunan

hingga membentuk sebuah panel, panel yang dihasilkan juga disesuaikan dengan

kebutuhana listrik yang diinginkan, panel yang terdiri dari beberapa susunan sel

photovoltaic akan menangkap energi matahari lalu mengubahnya menjadi energi

listrik DC.

d. Panel Surya

semikonduktor yang dapat menyerap photon dari sinar matahari dan

mengubahnya menjadi energi listrik DC dengan mengikuti prinsip

photovoltaic. Pada sollar cell terdapat sambungan (function) yang berada

antara dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor yakni

bahan semikonduktor jenis “P” (positif) dan semikonduktor jenis “N”

(negatif). Semikonduktor jenis P merupakan lapisan permikaan yang

dibuat tipis agar cahaya matahari dapat menembus langsung mencapai

junction. Pada bagian semikonduktor P juga dilapisi oleh bahan nikel yang

berbentuk cincin, berfungsi sebagai keluaran positif. Sementara itu

dibawah semikonduktor P terdapat juga bahan semokonduktor N yang

juga dilapisi oleh bahan nikel yang berfungsi sebgai terminnal keluaran

negatif.

95

Baterai berfungsi sebagai alat untuk menyimpan muatan energi

yang di hasilkan oleh solar cell, sehingga ketika sumber energi tidak

tersedia pada malam hari energi cadangan masih tersimpan didalam

baterai. Pada perencanaan pembangkit listrik tenaga surya memilki fungsi

ganda, yaitu sebagai penyimpan energi dan berfungsi sebagai satu daya

dengan tegangan konstan untuk menyuplai beban. Baterai yang sesuai atau

cocok digunakan dalam perencanaan PLTS adalah baterai jenis deep cycle.

f. Battery Charge Controllor (BCR)

BCR merupakan alat yang mengatur pengisisan arus listrik dari

modul sollar cell ke baterai dan sebaliknya. BCR berfungsi pengaturan

kelebihan pengisian baterai dan kelebihan tegangan dari modul sollar cell.

Alat ini bermanfaat juga untuk mengindari full discharge dan overloading

serta memonitor suhu dari baterai. BCR biasanya dilengkapi olej diode

protection yang berfungsi menghidarkan arus DC dari baterai agar tidak

masuk kedalam sollar cell.

direct current (DC) menjadi alternating current (AC) sesuai dengan

kebutuhan peralatan listrik yang digunakan.

e. Kabel Instalasi

memiliki kemampuan untuk mengurangi loss (kehilangan) daya,

pemanasan pada kabel dan kerusakan pada perangkat pembangkit listrik

tenaga surya.

kebutuhan daya listrik untuk operasional toilet portable di lokasi pengungsian

korban bencana alam. Berikut ini merupakan tabel estimasi kebutuhan daya listrik

pada peralatan toilet portable.

Peralatan Jumlah Daya

Total Konsumsi Daya / Hari 1410

Total Konsumsi Daya / Hari + 20% 1692

Dalam perencanaan toilet portable peralatan yang membutuhan daya listrik

yakni : pompa air, exhaust fan dan lampu LED, setelah dilakukan perhitungan

kebutuhan daya listrik untuk ketiga peralatan tersebut didapatkan konsumsi daya

sebesar 1410 Wh. Jumlah total kebutuhan daya per-hari yang didapatkan perlu

ditambahakan 20%, dimana 20% tersebut merupakan kebutuhan daya untuk

peralatan PLTS seperti inverter dan BCR. Sehingga didapatkan kebutuhan total

daya adalah sebesar 1692 Wh.

Untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya listrik yang diakibatkan oleh

kondisi cuaca yang mendung atau hujan, maka perencana akan mengalikan total

kebutuhan daya dengan 2 untuk menghindarkan kekurangan daya sehingga

didapatkan total kebutuhan daya sebesar:

Total Wh = Wh x 2

= 1692 x 2

Perhitungan Jumlah Panel Surya

Pada perencanaan ini panel surya yang akan digunakan yakni panel surya

dengan kapasitas 300Wp dengan asumsi penyinaran matahari yang normal

selama 6 jam/hari, maka jumlah panel surya yang dibutuhkan adalah:

Jumlah Panel =

BRC yang akan direncanakan adalah MPPT 20 Ampere, sebab besaran

nilai ISC atau nilai arus maksimum yang dapat dikeluarkan oleh panel

surya/short circuit current pada panel surya adalah 9,46 A. Untuk jumlah panel

surya yang terpakai sebanyak 2 buah dibutuhkan BRC 20 A.

Inverter

Dalam perencanaan toilet portable ini inverter yang akan digunakan adalah

3200 watt pure sine wave 220 V 50 Hz dengan input 48 VDC.

Baterai

Baterai yang akan direncanakan adalah baterai jenis deep cycle 12 Volt

100 Ah. Dalam perencanaan ini inverter yang beroprasi pada tegangan 48 Volt

atau tengangan input untuk jenis inverter 3200 Watt pure sine wave. Sehingga

kebutuhan tegangan input inverter adalah:

Total baterai (voltase) =