BAB II ORGANISASI KEHIDUPAN · Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik....

Transcript of BAB II ORGANISASI KEHIDUPAN · Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik....

24

BAB II

ORGANISASI KEHIDUPAN

Perhatikan gambar di berikut ini! Amati skema organisasi kehidupan secara global

berikut!

Gambar 2.1. Skema organisasi kehidupan

Makhluk hidup terdiri atas berbagai tingkatan organisasi kehidupan, mulai

dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Tingkat organisasi kehidupan

dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi,

komunitas, dan ekosistem. Renungkanlah firman Allah dalam surat Al-Mukminun

ayat 12-14 di bawah ini!

25

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal)

dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam

tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal

darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal

daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus

dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka

Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS: Al-Mukminun : 12-14 ).

Dari ayat di atas, Allah menyebutkan bahwa manusia berasal dari saripati

tanah. Jika diperhatikan, saripati tanah terdiri dari suatu atom-atom yang mana

jika bergabung akan membentuk suatu molekul. Sebagai contoh; saripati yang

membentuk manusia itu terdiri dari senyawa protein, lipid (lemak), karbohidrat,

dan berbagai molekul lainnya. Dan tentu saja molekul-molekul tersebut

merupakan hasil dari atom-atom yang bergabung.

Molekul-molekul itu nantinya akan membentuk sel, pada ayat diatas sel

yang dimaksud adalah sel sperma (air mani). Dari sel sperma yang mengalami

fusi dengan sel ovum maka membentuk zygot. Kemudian zygot ini akan

mengalami pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel (morula),

sampai 32 sel. Kemudian sel-sel yang membelah itu akan mengalami diferensiasi

dan berkumpul dengan sel yang sama sehingga terbentuk jaringan. Sebagai contoh

adalah jaringan otot (dalam ayat di atas disebut sebagai daging).

Pada minggu ke-3 dari ovulasi (pembuahan) akan terjadi pembentukan

26

organ-organ. Jadi dari jaringan otot tersebut akan terbentuk otot itu sendiri ketika

bergabung dengan tulang akan membentuk sistem muskuloskeletal yang berfungsi

sebagai sistem gerak. Terakhir, setelah membentuk berbagai sistem organ (sistem

saraf, sistem respirasi, kardiovaskuler, sitem muskuloskeletal, dan beberapa

sistem tubuh yang lainnya) terbentuklah suatu organisme atau individu. Ayat

tersebut menunjukaan adanya organisasi kehidupan.

A. Sel

Makhluk hidup merupakan struktur kompleks dari kehidupan. ada yang

bersel satu dan juga ada bersel banyak pada tumbuhan ataupun hewan. Sel

merupakan unit terkecil atau unit dasar makhluk hidup baik secara stuktural

maupun fungsional. Hal ini berarti bahwa secara struktural, sel merupakan

penyusun makhluk hidup, baik mahkluk bersel satu maupun bersel banyak. Selain

itu, setiap sel melakukan aktivitas kehidupan. untuk menjaga kelangsungan

aktivitasnya, setiap sel mempunyai struktur dan fungsi yang jelas. Sebuah sel

mempunyai tiga bagian utama yaitu membran sel (selaput plasma), sitoplasma,

dan organel-organel sel. Sementara itu, nucleus atau inti sel merupakan organel

terbesar. Sel memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi.bentuk sel biasanya

sesuai dengan fungsinya. Ukuran sel pada umumnya sangat kecil dan hanya dapat

dilihat dengan mikroskop.

Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Setiap

organisme tersusun dari salah satu tipe struktur sel tersebut, yaitu prokariotik atau

eukariotik. Pada dasarnya, struktur penyusun sel pada tumbuhan dan hewan

adalah sama. Namun ada beberapa organel sel yang terdapat pada tumbuhan

namun tidak ditemukan pada sel hewan, dan sebaliknya.

Mempelajari dan mengetahui tentang sel serta struktur bagian-bagian

didalamnya dapat mendorong kita agar lebih mencintai diri kita. Sel tersusun dari

bagian inti yaitu membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma

terdapat organel-organel sel yang masing- masing memiliki bentuk dan fungsi

yang berbeda tetapi saling berhubungan. Organel- organel sel itu diantaranya:

retikulum endoplasma, ribosom, kompleks golgi, mitokondria, badan mikro,

27

plastida, lisosom, sitoskeleton, mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen antara.

Selain itu ada organel yang tidak dimiliki hewan tapi tidak dimiliki oleh tumbuhan

dan sebaliknya. Misalnya, dinding sel, vakuola, dan sentriol.

1. Bagian-Bagian Sel

Sel terdiri dari bagian yang hidup dan bagian yang mati. Bagian hidup

yaitu komponen protoplasma, terdiri atas inti dan sitoplasma termasuk cairan dan

struktur sel seperti: mitokondria, badan golgi, dll. Sedangkan bagian mati yaitu

inklusio, terdiri atas dinding sel dan isi vakuola, perhatikan pembahasan berikut!

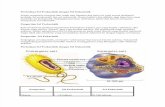

Perhatikanlah gambar berikut ini!

a b

Gambar 2.2. a. bagian-bagian sel hewan dan b. bagian-bagian sel tumbuhan

a. Membran Sel

Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma.

Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga

merupakan alat transportasi bagi sel yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat

yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis

lipid (lipid bilayer) dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua

28

molekul dapat melalui membran sel.

Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh

Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada teori mozaik fluida membran

merupakan 2 lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat

berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Protein membran tersusun

secara tidak beraturan yang menembus lapisan lemak. Jadi dapat dikatakan

membran sel sebagai struktur yang dinamis dimana komponen-komponennya

bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi

semipermanen Komponen penyusun membran sel antara lain adalah phosfolipids,

protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol.

Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan

ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah

molekul hidrofobik (CO2, O2), dan molekul polar yang sangat kecil (air, etanol).

Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar

(glukosa), ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar

dapat masuk ke dalam sel.

b. Nukleus

Inti sel atau nukleus sel adalah organel yang ditemukan pada sel

eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan

bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan

beragam jenis protein seperti histon. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah

yang membentuk genom inti sel. Nukleus merupakan organel terbesar yang

berada dalam sel. Nucleus berdiameter sekitar 10 μm. Nucleus biasanya terletak di

tengah sel dan berbentuk bulat atau oval.

Pada umumnya sel organisme berinti tunggal, tetapi ada juga yang

memiliki lebih dari satu inti. Berdasar jumlah nucleus, sel dapat dibedakan

sebagai berikut: 1). Sel mononukleat (berinti tunggal), misalnya sel hewan dan

tumbuhan, 2). Binukleat (inti ganda), contohnya Paramecium, 3). Multinukleat

(inti banyak), misalnya Vaucheria (sejenis alga) dan beberapa jenis jamur. Di

dalam nucleus terdapat matriks yang disebut nukleoplasma, nukleoulus, RNA, dan

29

kromosom. Kromosom tersusun atas protein dan DNA. Setiap nucleus tersusun

atas beberapa bagian penting sebagai berikut.

c. Sitoplasma (Plasma Sel)

Fungsi utama kehidupan berlangsung di sitoplasma. Hampir semua

kegiatan metabolisme berlangsung di dalam ruangan berisi cairan kental ini. Di

dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan

kental (merupakan koloid, namun tidak homogen) yang disebut matriks.

Organellah yang menjalankan banyak fungsi kehidupan: sintesis bahan, respirasi

(perombakan), penyimpanan, serta reaksi terhadap rangsang. Sebagian besar

proses di dalam sitoplasma diatur secara enzimatik.

Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam

inti dan organel sel. Khusus cairan yang terdapat di dalam inti sel dinamakan

nukleoplasma. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair.

Penyusun utama dari sitoplasma adalah air yang berfungsi sebagai pelarut zat-zat

kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel.

Disamping air di dalamnya terlarut banyak molekul-molekul kecil, ion dan

protein. Ukuran partikel terlarut antara 0,001-0,1 µm dan bersifat transparan.

Koloid sitoplasma dapat berubah dari sol ke gel begitu sebaliknya. Sol terjadi jika

konsentrasi air tinggi, sedang gel saat konsentrasi air rendah.

Sitoplasma merupakan plasma yang terdapat di dalam sel dan di luar

nucleus; atau dengan perkataan lain, sitoplasma merupakan plasma yang terletak

di antara membran plasma dan nucleus. Sitoplasma yang berada di dalam nucleus

disebut nukleoplasma. Pada sel tumbuhan, sitoplasma dibedakan menjadi dua,

yaitu yang berbatasan dengan selaput plasma disebut ektoplasma dan yang di

bagian dalam disebut endoplasma. Ektoplasma lebih jernih dan kompak. Pada sel

hewan ektoplasma berupa selaput plasma itu sendiri. Endoplasma sel tumbuhan

banyak mengandung plastida (zat warna).

30

2. Organel Sel

Organel adalah struktur dengan ukuran mikro yang tidak dapat dilihat

dengan mikroskop. Oleh karena itu, organel merupakan struktur submikroskopik

yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop electron. Organel mempunyai struktur

dan fungsi yang khusus. Ada beberapa organel yang dipunyai baik hewan maupun

tumbuhan. Organel tersebut adalah: reticulum endoplasma (RE), ribosom,

kompleks golgi, mitokondria, dan badan mikro. Organel lain yang hanya dimiliki

tumbuhan, misalnyadinding sel, plastida dan vakuola, sedangkan organel yang

hanya dimiliki oleh hewan adalah lisosom, sentriol (terbentuk dari beberapa

mikrotubul), dan mikrofilamen. Mikrotubul dan mikrofilamen merupakan

penyusun sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan organel sel berupa jalinan benang

yang menyebar dalam sitoplasma. Stuktur dan fungsi organel akan dibicarakan

berikut ini satu per satu.

a. Retikulum Endoplasma

Retikulum endoplasma adalah suatu kumpulan kantung seperti membran

berbentuk pipa, gelembung dan kantung pipih yang meluas dalam sitoplasma sel

eukariot. Retikulum endoplasma dibagi dua kategori yaitu retikul endoplasma

kasar dan retikulum endoplasma halus. Kedua macam retikulum endoplasma ini

menyusun suatu sistem membran yang melingkupi suatu ruang. Bagian dalam

membran disebut dengan luminal atau ruang sisterna (cisternal space) dan daerah

diluar membran yang disebut ruang sitosolik (cytololic space) Perbedaan

morofologi antara retikulum endplasma kasar dan halu terletak apa ada tidaknya

ribosom yang terikat pada membran yang berhadapan dengan ruang sitosolik.

Retikulum endoplasma kasar merupakan organel berbatas membran yang terusun

dari suatu kantong pipih yang disebut dengan sisterna. Sedangkan komponen

membran dari retikulum endoplasma halus berbentuk tubular.

Perbedaan jumlah antara kedua jenis retikulum endoplasma ditentukan oleh

jenis sel. Sebagai contoh, sel yang mensekresi protein dalam jumlah besar seperti

sel pancreas, kelenjar ludah mempunyai retikulum endoplasma yang banyak.

31

Kalau dilihat secara menyeluruh, retikulum endoplasma kasar dan halus

dibedakan tidak hanya berdasarkan ada tidaknya ribosom pada membrannya tetapi

juga pada susunannya dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma kasar tampak

berupa saluran panjang, berjajar melengkung teratur, sedangkan retikulum

endoplasma halus berupak pembuluh (tubuler) atau gelembung (vesikuler) yang

tidak teratur. Retikulum endoplasma kasar dan halus berhubungan di suatu

tempat, karena dalam banyak hal kedua retikulum endoplasma ini bekerja sama

dalam melakukan aktivitas sel.

b. Badan Golgi

Badan Golgi (disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom)

adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat

dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat

hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang

melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10

hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan

Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom.

Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang

bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Karena

hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan

dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel.

Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel.

Badan golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga

vesikula. Dari tubulus dilepaskan kantung-kantung kecil yang berisi bahan-bahan

yang diperlukan seperti enzim-enzim pembentuk dinding sel.

Badan Golgi merupakan suatu bagian sel yang hampir serupa dengan

Retikulum Endoplasma. Hanya saja, Badan Golgi terdiri dari berlapis-lapis

ruangan yang juga ditutupi oleh membran. Badan Golgi mempunyai 2 bagian,

yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis menerima vesikel-vesikel [vesicle]

yang pada umumnya berasal dari Retikulum Endoplasma Kasar. Vesikel ini akan

diserap ke ruangan-ruangan di dalam Badan Golgi dan isi dari vesikel tersebut

32

akan diproses sedemikian rupa untuk penyempurnaan dan lain sebagainya.

Ruangan-ruangan tersebut akan bergerak dari bagian cis menuju bagian trans. Di

bagian inilah ruangan-ruangan tersebut akan memecahkan dirinya dan

membentuk vesikel, dan siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain

atau ke luar sel.

c. Mitokondria

Mitokondria adalah badan energi sel yang berisi protein dan benar-benar

merupakan "gardu tenaga". "Gardu tenaga" ini mengoksidasi makanan dan

mengubah energi menjadi adenosin trifosfat atau ATP. ATP menjadi agen dalam

berbagai reaksi termasuk sistesis enzim. Mitokondria penuh selaput dalam yang

tersusun seperti akordion dan meluaskan permukaan tempat terjadinya reaksi.

(Sumber: Time Life, 1984)

Wikipedia Indonesia, (ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia; diakses

pada 22 Agustus 2007) memberi pengertian mitokondria sebagai tempat di mana

fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses

perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi

berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah "pembangkit

tenaga" bagi sel. Oleh karena itu mito kondria sering disebut sebagai “The Power

House”.

Mitokondria merupakan penghasil (ATP) karena berfungsi sebagai tempat

di mana respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Bentuk mitokondria beraneka

ragam, ada yang bulat, oval, silindris, seperti gada, seperti raket dan ada pula yang

tidak beraturan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria

berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya

bentuknya mudah berubah. Ukuran seperti bakteri dengan diameter 0,5 – 1 µm.

Mitokondria baru terbentuk dari pertumbuhan serta pembelahan mitokondria yang

telah ada sebelumnya (seperti pembelahan bakteri). Penyebaran dan jumlah

mitokondria di dalam tiap sel tidak sama dari hanya satu hingga beberapa ribu.

Pada sel sperma, mitokondria tampak berderet-deret pada bagian ekor yang

digunakan untuk bergerak. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memilki

33

aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak,

misalnya sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda

untuk setiap sel. Struktur mitokondria terdiri dari empat bagian utama, yaitu

membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak

di bagian dalam membran.

Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang

sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat

permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam

hal ini, membran luar mitokondria menyerupai membran luar bakteri gram-

negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam

biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transpor lipid ke matriks

untuk menjalani β-oksidasi menghasilkan Asetil KoA.

Membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan membran luar

terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama

pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan

banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks, disebut krista. Stuktur krista

ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan

kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein

yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi

membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transpor yang mengatur

keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Ruang

antar membran yang terletak diantara membran luar dan membran dalam

merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti

siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi β-oksidasi asam lemak. Di

dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik, yang dikenal dengan

DNA mitkondria (mtDNA), ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik serta ion-ion

seperti magnesium, kalsium dan kalium

Untuk kehidupan sel, mitokondria berperan menghasilkan energi yang

digunakan untuk melakukan berbagai fungsi sel. Semua jaringan dan sel yang

hidup dengan berbagai derajat yang berbeda menurut fungsi masing-masing

memerlukan energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan mitokondria melalui

34

proses fosforilasi oksidatif. Disfungsi mitokondria dapat terjadi pada semua

sistem organ, maka manifestasi klinik kelainan mitokondria dapat bervariasi

menurut organ yang terlibat. Gangguan ini bisa berupa gangguan fungsi sampai

kerusakan sistem organ. Hal itu disampaikan oleh David Handojo Muljono dari

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta dalam suatu seminar tentang

Mitokondria.

Dengan berkembangnya imunologi, diketahui bahwa kerusakan hati pada

primary biliary cirrhosis (PBC) terjadi karena kerusakan mitokondria akibat

antibodi terhadap protein mitokondria. Selanjutnya terungkap bahwa penyakit hati

yang disebabkan oleh penimbunan lemak, terjadi melalui kerusakan mitokondria

sel hati.

Kelainan mitokondria ini terjadi sebagai akibat peningkatan sintesis asam

lemak yang diikuti mekanisme kompensasi sel berupa fat disposal melalui

esterifikasi lemak menjadi trigliserida dan oksidasi di tiga organel sel yakni

mitokondria, peroksisom dan mikrosom. Kelainan pada mitokondria itu juga

terjadi karena pembentukan bahan-bahan yang bersifat toksik terhadap berbagai

protein respirasi, fosfolipid dan DNA mitokondria.

Selain akibat penimbunan lemak, kelainan mitokondria pada penyakit hati

juga diakibatkan pengaruh obat. Obat merupakan bahan kimia yang bekerja

dengan berbagai cara yakni langsung pada reseptor, memodulasi enzim atau

berikatan dengan protein sel untuk menimbulkan efek baru. Di lain pihak, hati

merupakan organ yang bertugas menetrasisasi bahan-bahan toksik yang memasuki

tubuh. Kegagalan suatu sistem akan menyebabkan akumulasi bahan tertentu yang

akan merupakan bahan toksis untuk enzim pada organel tertentu atau pada organel

berikutnya.

d. Lisosom

Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi

enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada

berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duve

dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Di dalamnya, organel ini memiliki 40

35

jenis enzim hidrolitik asam seperti protease, nuklease, glikosidase, lipase,

fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Semua enzim tersebut aktif pada pH 5.

Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi.

Endositosis ialah pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel

melalui mekanisme endositosis, yang kemudian materi-materi ini akan dibawa ke

vesikel kecil dan tidak beraturan, yang disebut endosom awal. Beberapa materi

tersebut dipilah dan ada yang digunakan kembali (dibuang ke sitoplasma), yang

tidak dibawa ke endosom lanjut. Di endosom lanjut, materi tersebut bertemu

pertama kali dengan enzim hidrolitik. Di dalam endosom awal, pH sekitar 6.

Terjadi penurunan pH (5) pada endosom lanjut sehingga terjadi pematangan dan

membentuk lisosom.

Proses autofagi digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel

sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Mula-mula, bagian dari

retikulum endoplasma kasar menyelubungi organel dan membentuk autofagosom.

Setelah itu, autofagosom berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans Golgi dan

berkembang menjadi lisosom (atau endosom lanjut). Proses ini berguna pada sel

hati, transformasi berudu menjadi katak, dan embrio manusia.

Fagositosis merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan

mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Pertama, membran akan

membungkus partikel atau mikroorganisme dan membentuk fagosom. Kemudian,

fagosom akan berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans Golgi dan berkembang

menjadi lisosom (endosom lanjut). Berbagai kelainan turunan yang disebut

sebagai penyakit penyimpangan lisosom (lysosomal storage disease)

mempengaruhi metabolism lisosom. Seseorang yang ditimpa penyakit

penyimpangan ini kekurangan salah satu enzim hidrilitik aktif yang secara normal

ada dalam lisosom. Lisosom melahap substat yang tidak tercerna yang mulai

mengganggu fungsi seluler lainnya. Pada penyakit Pompe misalnya, hati dirusak

oleh akumulasi glikogenakibat ketiadaan enzil lisosomyang dibutuhkan untuk

memecah polisakarida. Pada penyakit Tay-Sachs, enzim pencerna lipid hilang

atau inaktif, dan otak dirusak oleh akumulasi lipid dalam sel. Untunglah penyakit

36

penyimpangan ini jarang ada pada populasi umum. Pada masa mendatang

mungkin kita dapat mengobati penyakit penyimpangan ini dengan menyuntikkan

enzim yang hilang bersama dengan molekul adaptor yang menargetkan enzim-

enzim untuk penelanan oleh sel dan penggabungan dengan lisosom.

3. Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan

Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki butir plastid, bentuk

tidak tetap karena hanya memiliki membran sel yang keadaannya tidak kaku,

jumlah mitokondria relatif banyak, vakuolanya banyak dengan ukuran yang relatif

kecil, sentrosom dan sentriol tampak jelas.

Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki butir plastid,

bentuk tetap karena memiliki dinding sel yang terbuat dari cellulose, jumlah

mitokondria relatif sedikit karena fungsinya dibantu oleh butir plastid, vakuola

sedikit tapi ukurannya besar, sentrosom dan sentriolnya tidak jelas. Secara rinci

sel pada tumbuhan dibahas berikut:

a. Dinding sel

Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel terdiri daripada

selulosa yang kuat yang dapat memberikan sokongan, perlindungan, dan untuk

mengekalkan bentuk sel. Terdapat liang pada dinding sel untuk membenarkan

pertukaran bahan di luar dengan bahan di dalam sel. Dinding sel itu tipis, berlapis-

lapis, dan pada tahap awalnya lentur. Lapisan dasar yang terbentuk pada saat

pembelahan sel terutama adalah pektin, zat yang membuat agar-agar mengental.

Lapisan inilah yang merekatkan sel-sel yang berdekatan. Setelah pembelahan sel,

tiap belahan baru membentuk dinding dalam dari serat selulosa. Dinding ini

terentang selama sel tumbuh serta menjadi tebal dan kaku setelah tumbuhan

dewasa.

Pada dinding sel ada bagian yang tidak menebal, yaitu bagian yang disebut

noktah. Melalui noktah ini terjadi hubungan antara antara sitoplasma satu dengan

yang lain yang disebut plasmodesmata. Plasmodesmata berupa juluran plasma,

37

yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat.

Sebagian besar isi dari sel berupa air. Tekanan air atau isi sel terhadap

dinding sel disebut tekanan turgor. Dinding sel dan vakuola berperan dalam

turgiditas sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang

membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang

dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi (jamur), dan alga, meskipun struktur penyusun

dan kelengkapannya berbeda. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak

dan berkembang bebas, layaknya sel hewan. Namun demikian, hal ini berakibat

positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan dan

penyaring (filter) bagi struktur dan fungsi sel sen Dinding sel terbuat dari berbagai

macam komponen, tergantung golongan organisme. Pada tumbuhan, dinding-

dinding sel sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat (pektin, selulosa,

hemiselulosa, dan lignin sebagai penyusun penting) dan garam karbonat, silikat

dari Ca dan Mg. Pada bakteri, peptidoglikan (suatu glikoprotein) menyusun

dinding sel. Fungi memiliki dinding sel yang terbentuk dari kitin. Sementara itu,

dinding sel alga terbentuk dari glikoprotein, pektin, dan sakarida sederhana

(gula).diri. Dinding sel mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel. Dinding

sel juga berfungsi untuk menyokong tumbuhan yang tidak berkayu.

b. Vakuola

Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan (cell sap dalam

bahasa Inggris). Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya.

Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan namun tidak dijumpai pada sel

hewan dan bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. .Vakuola ini

diselimuti oleh membran tonoplas.

Vakuola besar sel tumbuhan berkembang dengan adanya penggabungan

dari vakuola-vakuola yang lebih kecil, yang diambil dari retikulum endoplasma

dan aparatus golgi. Melalui hubungan ini, vakuola merupakan bagian terpadu dari

sistem endomembran.

Pada beberapa spesies dikenal adanya vakuola kontraktil dan vakuola non

38

kontraktil. Protista mirip hewan (protozoa), memiliki vakuola kontraktil atau

vakuola berdenyut yang menetap. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai

osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi. Vakuola non

kontraktil atau vakuola makanan berfungsi mencerna makanan dan mengedarkan

hasil pencernaan. Vakuola berisi gas, asam amino, garam-garam organik,

glikosida, tanin (zat penyamak), minyak eteris (misalnya jasmine pada melati,

roseine pada mawar zingiberine pada jahe), alkaloid (misalnya kafein pada biji

kopi, kinin pada kulit kina, nikotin pada daun tembakau, tein pada daun teh,

teobromin pada buah atau biji coklat, solanin pada umbi kentang, likopersin dan

lain-lain), enzim, butir-butir pati. Adapun fungsi vakuola adalah : memelihara

tekanan osmotik sel, penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, dll, dan

mengadakan sirkulasi zat dalam sel

c. Sentriol (sentrosom)

Sentorom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol (sepasang

sentriol) yang terjadi ketika pembelahan sel, dimana nantinya tiap sentriol ini akan

bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Pada siklus sel di

tahapan interfase, terdapat fase S yang terdiri dari tahap duplikasi kromoseom,

kondensasi kromoson, dan duplikasi sentrosom. Terdapat sejumlah fase

tersendiri dalam duplikasi sentrosom, dimulai dengan G1 dimana sepasang

sentriol akan terpisah sejauh beberapa mikrometer. Kemudian dilanjutkan dengan

S, yaitu sentirol anak akan mulai terbentuk sehingga nanti akan menjadi dua

pasang sentriol. Fase G2 merupakan tahapan ketika sentriol anak yang baru

terbentuk tadi telah memanjang. Terakhir ialah fase M dimana sentriol bergerak

ke kutub-kutub pembelahan dan berlekatan dengan mikrotubula yang tersusun

atas benang benang spindel.

B. Jaringan

Tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan. Banyaknya pengetahuan

tentang struktur jaringan menyebabkan kesulitan dalam memberi definisi yang

39

tepat satu jaringan. Definisi jaringan adalah sekelompok sel dengan asal-usul,

struktur, dan fungsi yang sama. Definisi ini tidak tepat untuk semua kasus.

Diperlukan definisi yang lebihlentur untuk jaringan tumbuhan tingkat tinggi.

Bentuk-bentuk tumbuhan menimbulkan kesulitan dalam pengelompokkan

jaringan.percobaan dengan suatu perlakuan dapat menyebabkan suatu tipe sel

berubah menjadi tipe sel yang lain. Sebagai contoh sel parenkim dapat dirangsang

untuk berduferensiasi menjadi unsure pembuluh. Jaringan mungkin juga terdiri

atas sel yang berbeda bentuk, bahkan fungsinya,tetapi susunannya selalu sama.

Definisi jaringan yang dapat diambil adalah sekumpulan sel dengan asal-

usul, struktur dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menurut

posisi pada tumbuhan, tipe sel penyusun, fungsi dan tingkat perkembangan.

Jaringan juga bisa dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks.

Sedangkan pada jaringan hewan, jaringan dibedakan menjadi jaringan

ephitelium, jaringan syaraf, jaringan otot, dan jaringan tulang rawan (Fohn, 1992)

Setiap mahluk hidup berasal dari perkembangbiakan secara kawin

(generatif) dan secara tak kawin (vegetatif). Secara kawin terjadi percampuran

antara ovum dan sperma membentuk zigot. Zigot membelah berkali-kali

membentuk sel. Sel-sel ini belum memiliki fungsi khusus. Pada saat

perkembangan embrio, sel-sel tersebut berkembang menjadi berbagai jenis sel

yang bentuknya sesuai dengan fungsinya. Sel tadi juga mengalami diferensiasi

dan spesialisas. Jadi dari sel yang seragam berubah menjadi berb

1. Jaringan Pada Hewan

a. Jaringan epithel

Jaringan epithel tersusun atas sel-sel yang dikemas dengan rapat dan

melapisi permukaan-permukaan tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai sawar

(barrier), pengatur penyerapan zat-zat ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin,

serangan mikroba, dan lain-lain. Contohnya yakni kulit. Perhatikan gambar

berikut!

40

Gambar 2.3. Jaringan ephitel

b. Jaringan Syaraf

Jaringan yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan atau memberi

rangsangan dari alat penerima rangsang ke otak, kemudian diteruskan ke otot.

Jaringan syarat terdiri dari neuron (sel-sel syaraf) yang panjangnya mencapai 1

meter yaitu neuron motorik dan neuron sensorik. Perhatikan gambar berikut!

Gambar 2.4. Jaringan syaraf

c. Jaringan Otot

Merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penggerak. Jaringan otot

adalah jaringan kontraktil yang tersusun atas tiga jenis otot yang berbeda yaitu

otot lurik, yang menghasilkan gerakan sadar, otot polos, yang mempengaruhi

hamper semua gerakan tak sadar, dan otot jantung, yang membentuk otot pada

jantung.

41

Gambar 2.5. Jaringan otot

d. Jaringan Ikat

Merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan satu dengan

yang lainnya. Jaringan ikat terdapat dalam berbagai bentuk, tetapi dialirkan oleh

matriks ekstraselular tempat sel-selnya berbeda. Misalnya tulang terdiri atas

sebuah matriks ekstraselular.

2. Jaringan Tumbuhan

a. Jaringan Meristem

Jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya selalu mengalami

pembelahan. Pertumbuhan dan perkembangan sel lebih lanjut menunjukkan

adanya diferensiasi menjadi bagian khusus tumbuhan dan juga masih ada sel yang

tetap bersifat embrio, yaitu mampu mengadakan pembelahan terus-menerus.

Perhatikan gambar berikut!

Gambar 2.6. Jaringan meristem

42

b. Jaringan Epidermis

Jaringan epidermis yaitu jaringan yang fungsinya sebagai pelindung

jaringan yang lainnya, dan letaknya paling luar.

c. Jaringan Parenkim

Jaringan Parenkin yaitu jaringan yang memperkuat kedudukan jaringan

lainnya. Jaringan ini terdapat diseluruh tubuh tumbuhan yang kekhususannya

relative kecil dan mempunyai fungsi fisiologi yang sangat beragam dalam

tumbuhan.

d. Jaringan Penguat

Jaringan Penguat yaitu jaringan yang menunjang agar tanaman dapat

berdiri kokoh. Jaringan penguat terdiri dari dua bagian yaitu jaringan kolenchym

dan jaringan sklerenchym.

e. Jaringan Pengangkut

Jaringan Pengangkut yaitu jaringan yang terdiri atas xylem dan phloem.

Dimana xylem berfungsi untuk mengatur unsure hara dari akar ke daun untuk

proses fotosintesis dan phloem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun

keseluruh bagian tubuhnya.

C. Sistem Organ

Sistem organ merupakan bentuk kerja sama antarorgan untuk melakukan

fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa

organ yang melakukan fungsi tertentu. Dalam melaksanakan kerja sama ini, setiap

organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan

saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh sistem organ pada hewan dan

manusia, antara lain sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem

reproduksi, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem ekskresi.

1. Sistem Organ Pada Manusia

a. Sistem Pencernaan Makanan

43

Sistem ini berfungsi mengolah dan mengubah makanan, berupa molekul

organik kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana (sari pati makanan) agar

dapat diserap tubuh. Organ yang terkait dengan fungsi sistem ini, antara lain

mulut (kelenjar ludah, gigi, dan lidah), esofagus, lambung, usus halus, dan usus

besar.

b. Sistem Pernapasan

Sistem ini berfungsi menyediakan oksigen dan mengeluarkan sisa

metabolisme yang berbentuk CO2. Sistem pernapasan tersusun oleh beberapa

organ, di antaranya saluran-saluran pernapasan yang meliputi hidung, faring,

laring, dan trakea serta paru-paru yang meliputi sistem bronkus dan alveolus.

c. Sistem Sirkulasi

Sistem ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan

sari makanan berupa molekul-molekul organik seperti glukosa ke seluruh tubuh.

Selain itu, berfungsi juga mengangkut hasil sisa metabolisme yang tidak berguna

ke ginjal dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh dan melindungi tubuh dari

bibit penyakit. Sistem ini terdiri atas organ-organ, seperti jantung, arteri dan vena,

pembuluh kapiler, pembuluh getah bening, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa.

d. Sistem Ekskresi

Sistem ini berfungsi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak

diperlukan lagi oleh tubuh, selain CO2 atau cairan. Hal tersebut dilakukan untuk

menjaga titik keseimbangan cairan sel dengan lingkungannya. Sistem ekskresi

tersusun atas beberapa organ, seperti ginjal, kantung urine, ureter, kelenjar

keringat, hati, paru dan uretra.

e. Sistem Endokrin

Sistem ini mengatur aktivitas tubuh, seperti pertumbuhan dan homeostasis.

Selain itu, sistem ini memproduksi hormon yang diperlukan untuk menjaga laju

44

metabolisme tubuh. Sistem ini tersusun oleh berbagai macam kelenjar, seperti

kelenjar tiroid, paratiroid, hipofisis, adrenalin, epifisis, kelenjar anak ginjal,

kelenjar gondok dan kelenjar kelamin (testis dan ovarium).

f. Sistem Saraf

Sistem saraf berperan dalam menyampaikan rangsang yang diperoleh dari

lingkungan, mempersepsikan rangsang, untuk kemudian merespons rangsang

tersebut. Organ yang terlibat dalam sistem saraf yaitu otak, sumsum tulang

belakang, 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang.

g. Sistem Rangka

Sistem ini berfungsi menopang dan memberi bentuk pada tubuh. Sistem

rangka berfungsi juga tempat menyimpan cadangan mineral, tempat pembentukan

sel-sel darah, sebagai alat gerak pasif dan melindungi bagian-bagian tubuh yang

lunak atau rentan, seperti tengkorak yang berfungsi melindungi otak. Selain itu,

sistem ini juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka. Jaringan darah

juga dibentuk di dalam sumsum tulang. Sistem ini disusun oleh organ tengkorak,

tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang bahu, tulang pinggul, dan

tulang anggota badan bagian atas dan bawah.

h. Sistem Otot

Sistem ini adalah alat gerak utama serta membentuk postur tubuh. Dalam

otot, disimpan glikogen yang berfungsi sebagai cadangan energi yang akan

digunakan oleh otot untuk berkontraksi. Organ yang berada dalam sistem otot ini

adalah otot rangka (otot lurik), otot polos, dan otot jantung.

i. Sistem Reproduksi

Sistem ini berkaitan dengan perbanyakan diri (perkembangbiakan). Organ-

organ penyusun sistem reproduksi pria dan wanita berbeda. Organ reproduksi pria

45

yaitu testis, vas deferens, epididymis, dan uretra. Sedangkan organ reproduksi

wanita yaitu ovarium, uterus, oviduk, dan vagina.

j. Sistem Kekebalan dan Limfatik

Sistem ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit. Sistem

ini terdiri atas sumsum tulang, kelenjar timus, kelenjar limfa, dan pembuluh limfa.

2. Sistem Organ Pada Tumbuhan

Bagian-bagian organ pada tumbuhan terdiri dari:

a. Akar

1) Epidermis (kulit luar)

Terdiri atas selapis sel yang letaknya rapat dan tidak terdapat ruang-ruang

antarsel. Sel-sel epidermis yang letaknya satu garis dengan berkas xilem

mengalami modifikasi membentuk bulu akar. Bulu-bulu akar berfungsi menyerap

air dan unsur hara dari dalam tanah.

2) Korteks

Terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis serta susunannya tidak

rapat. Banyak terdapat ruang antarsel yang berfungsi untuk pertukaran gas.

3) Endodermis

Jaringan endodermis merupakan batas terdalam lapisan korteks, terdiri sel-

sel endodermis mengalami penebalan dari lignin atau suberin, yang bersifat

impermiabel. Penebalan dinding sel tersebut tampak seperti pita yang mengililingi

dinding sel dan disebut pita kapsari.

4) Silinder Pusat/Stele

Merupakan bagian yang terdapat di sebelah dalam endodermis. Batas

terluar dari silinder pusat terdiri atas jaringan periskel yang mudah dibedakan dari

jaringan lainnya. Sel-sel periskel yang berhadapan dengan berkas xilem bersifat

46

meristematis & mampu membentuk akar cabang. Bedasarkan sifat tersebut

periskel disebut juga perikambium.

b. Batang

1) Epidermis

Terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang-ruang antarsel.

Dinding sel-sel epidermis yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan

gabus & dilapisi kutikula.

2) Korteks

Terdapat di sebelah dalam epidermis. Bagian korteks yang berbatasan

dengan epidermis terdiri atas sel-sel kolenkim yang berfungsi sebagai penyokong.

Sedangkan bagian ke arah dalam diisi dengan sel-sel parenkim.

3) Endodermis

Merupakan lapisan yang menjadi batas antara korteks & silinder

pusat/stele. Pada tumbuhan berbiji tertutup sel-sel endodermis mengandung zat

tepung sehingga disebut sarung tepung/floeterma.

4) Silinder Pusat/Stele

Silinder pusat/stele merupakan bagian batang yang terletak paling dalam.

Lapisan terluar dari silinder pusat disebut periskel/perikambium. Di sebelah

dalamnya terdapat jaringan parenkim dengan berkas pembuluh pengangkut yang

terdiri atas xilem & floem. Ikatan xilem terletak berdampingan dengan ikatan

floem, xilem di sebelah dalam, sedangkan floem menghadap ke arah luar (tipe

kolateral).

c. Daun

Merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih,

hijau, & berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui

proses fotosintesis. Struktur anatomi daun: epidermis, parenkim palisade dan

spons, dan jaringan pengangkut.

47

d. Bunga

Merupakan alat reproduksi pada angiospermae. Struktur dasar bunga:

calyx, corolla, stamen, pistilum.

48