akuuu

-

Upload

yustinabangun -

Category

Documents

-

view

19 -

download

9

description

Transcript of akuuu

Tradisi lisan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

Halaman ini belum atau baru diterjemahkan sebagian dari bahasa Inggris.Bantulah Wikipedia untuk melanjutkannya. Lihat panduan penerjemahan Wikipedia.

Seorang Kirgizstan tengah menuturkan Epos Manas

Tradisi lisan, budaya lisan dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.[1] [2] Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan.

::Tradisi Lisan (Oral Tradition) & Eksistensi Metafora Teori Musik Lisan (Oleh: Mauly Purba)::

Tradisi musik lisan atau dengan istilah asingnya “oral tradition" adalah suatu tradisi musik dimana di dalam tradisi tersebut tidak terdapat suatu teori musik yang tertulis ataupun suatu konvensi yang dinyatakan dalam tulisan. Lebih khusus lagi keseluruhan aktivitas dalam rangka kesinambungan tradisi musik itu dilakukan dengan cara oral: informasi yang disampaikan secara verbal dari mulut ke mulut dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa cara yang bersifat umum sekali yang ditemukan dalam tiap tradisi musik lisan. Cara yang bersifat umum itu sangat jelas tampak dalam hal mengkomunikasikan musik, misalnya saja dalam hal

mempelajari musik, hal mempertunjukkan musik, hal penciptaan musik. Biasanya dalam hal tersebut terdapat tiga aktivitas yang menonjol, yaitu mendengar, melihat dan menghafal.Demikian juga halnya di dalam pembuatan alat musik di mana metode pembuatan lebih bersifat praktis dari pada teoritis (Nettl 1964: 1973). Di dalam hal itulah letak perbedaan yang tegas sekali antara tradisi musik lisan dengan tradisi musik, tulisan. Namun demikian, perlu pula dicatat, bahwa walaupun musik yang menganut sistem tradisi lisan tidak mempunyai teon-teori yang tertulis, jangan pula dianggap bahwa di sana tidak terdapat teori-teori yang kental; justru teori-teori; itu hadir di sana dan sifatnya selalu stabil serta akan selalu pula muncul pada saat-saat musik itu dimainkan, dipelajari atau diajarkan. bahkan pada saat membicarakan musik itu. Di sinilah eksistensi metafora mengambil tempat dan berfungsi sebagai suatu alat ('tool') untuk mengorganisir suatu rangkaian ide-ide, sehingga akan membantu 'seseorang' untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan (diungkapkan) di dalam metabahasa itu. Metafora, menurut Poerwadaminta (1985), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. AS. Hornby (1974) dalam Oxford Advanced Learners' Dictionary of Current English mengatakan bahwa metafora adalah suatu contoh penggunaan kata-kata untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda dari arti yang sebenarnya. Sedangkan Longman, dalam Longman Dictionary of American English mengatakan bahwa metafora merupakan pamakaian frasa [dalam kalimat] yang mendeskripsikan tentang sesuatu hal yang diungkapkan dengan cara menggunakan kata lain dan hal tersebut dapat dibandingkan tanpa harus menggunakan kata "sebagai" atau "seperti"" Apa yang dimaksudkan ketiga pernyataan di atas adalah hal yang sama, yaitu metafora sebagai suatu kiasan. Lakoff, seorang linguist, di dalam bukunya Metaphor We Live By (1980)mengatakan, kebanyakan orang menganggap bahwa metafora adalah semacam muslihat dari imaginasi yang puitik dan merupakan ungkapan yang penuh dengan hiasan (kiasan). Metafora juga dipandang, secara khusus, sebagai karakteristik bahasa semata, atau dengan kata lain, dipandang sebagai persoalan kata belaka dari pada sebagai masalah fikiran atau tindakan. Akan tetapi kenyataan yang lebih jauh bahwa sebenarnya metafora bersatu/berintegrasi di dalam kehidupan kite sehari-hari, tidak saja di dalam bahasa, tetapi juga di dalam fikiran dan perbuatan (tindakan) kita. Kita manusia tentu menyadari bahwa jaringan sistem konseptual manusia di dalam tubuh adalah sesuatu yang sangat rumit sekali apalagi hal tersebut erat sekali berhubungan dengan sistem saraf dan otak. Yang jelas, bahwa sistem saraf dan otak manusia mempunyai hubungan dengan organ-organ tubuh manusia lainnya, sehingga jika semua sistem di dalam tubuh manusia bekerja dengan baik, akan mampu merangsang manusia itu untuk berfikir, kemudian berbuat dan menghasilkan suatu tindakan. Terlepas dari kerumitan sistem tubuh manusia, hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa semua tindakan manusia adalah hasil perintah otak manusia itu sendiri. Sekarang persoalannya bukan bagaimana kita dapat mengerti susunan dan tata kerja sistem saraf dan otak manusia, melainkan kemungkinan khusus di dalam konteks penggunaan metafora kita bisa mengidentifikasi dan mengerti apa sebenarnya yang mendasari fikiran kita sehingga kita dapat memberikan respon terhadap suatu metafora yang diungkapkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam komunikasi yang umum, kita cenderung menggunakan bahasa. Bahasa itu sendiri adalah merupakan produk

dari sistem konseptual manusia yang sama dan universal, oleh karena bahasa itu merupakan produk dari pemikiran kita, maka, jelas hal yang masuk akal jika kita melihat bahasa itu sendiri sebagai jalan, maupun penghubung atau jembatan untuk dapat mengerti sistem konseptual kita. Metafora adalah bagian dari bahasa, Metafora berbeda dari bahasa konvensional yang selalu kita gunakan, karena metafora memberikan arti yang berbeda dari apa yang kita sebutkan. Atau dengan kala lain, metafora tidak memberikan arti literal, sebaliknya, metafora memberikan suatu "ide" atau "pandangan" dibelakangnya. Berdasarkan itu, sekarang pekerjaan kita adalah melihat dan mencari tahu keterlibatan metafora tersebut di dalam musik. Misalnya, metafora yang digunakan di dalam rangka teori musik, estetika musik, atau hal-hal yang berhubungan antara musik dengan musisinya maupun di dalam hal pertunjukan musik itu sendiri. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, melalui teori yang telah dikemukakan, boleh juga kita mencari tahu bagaimana metafora itu menyusun ide-ide yang dikandungnya sehingga bisa dimengerti oleh pihak lain. Bahasa adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengkomunikasika musik, di samping media-media lainnya. Mana kala kita mendiskusikan teorinya, estetikanya, mengajarkannya dan menjelaskan tengtang hubungan musik itu dalam konteks kehidupan manusia, maka kita tidak akan terlepas dari bahasa itu. Namun, tanpa kita sadari, kita acap sekali menggunakan "kata" ataupun rangkaian kata-kata di dalam kalimat, padahal ketika kita melihat arti kata-kata tersebut secara semantik, kata tersebut tidak mempunyai hubungan dengan musik yang kita bicarakan. Di sinilah salah satu letak keunikan dari musik, sebagai suatu hasil tingkah laku manusia yang berbudaya. Kita harus mengkiaskan pengalaman, ide, ataupun pengetahuan kita, agar kita dapat membagi pengetahuan tersebut kepada orang lain. Perhatikan salah satu contoh metafora yang diekspresikan di dalam kalimat ini: "musik sudah mendarah daging di dalam tubuhnya". Di dalam kalimat tersebut, musik dimetaforasikan sebagai sesuatu yang sebenarnya mengalir di dalam tubuh, yaitu, darah. Mungkin bagi kita hal yang mudah sekali untuk mencerna maupun memahami arti yang terkandung di dalam ekspresi itu. Tetapi coba kita simak arti literal dari kata-kata tersebut. Jelas tidak akan terdapat hubungan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam kalimat tersebut, arti literal bukan menjadi masalah utama. Yang menjadi penting di sana adalah arti yang ada di balik kalimat tersebut (the underlying meaning). Jika kita sudah mendapatkan arti yang ada di balik kalimat tersebut, maka kita akan mendapatkan ide yang dikandungnya sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan metafora tersebut. Sekarang perlu pula bagi kita untuk mengetahui dasar apa yang digunakan sehingga musik tersebut dimetaforasikan dengan "mendarah daging di dalam tubuh" Bagi manusia, darah adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Seorang ibu atau ayah akan mengakui bahwa putra putrinya adalah darah dagingnya. Sebuah keluarga akan diikat oleh hubungan "darah". Sekarang kita perlu pula mengkaji kata "darah" di dalam konteks tersebut. Tidak lain, apa yang dipertegas di sana adalah bahwa "darah" merupakan suatu "ikatan" yang erat sekali. Darah, di sisi lain, adalah sesuatu yang mengalir di dalam tubuh. "Darah" yang mengalir juga merupakan indikasi tentang adanya kehidupan. Oleh sebab itu, musik dimetaforasikan dengan darah untuk menjelaskan hubungan yang erat sekali antara musik dengan orang yang dimaksudkan. Berdasarkan kajian tersebut, maka kita akan dapat memahami

ungkapan tersebut tanpa harus merasa bingung mengapa musik dikatakan mendarah daging di dalam sebuah tubuh. Hal seperti yang diuraikan di atas tidak hanya terjadi pada saat seseorang mendeskripsikan hubungan musik dengan kehidupan seseorang (musisi); disisi lain, pada saat memainkan dan mempelajari musik, maupun pada saat saling tukar menukar pengalaman tentang musik, kita lazim sekali menggunakan istilah-istilah ataupun ekspresi kita sendiri. Hal ini kita lakukan untuk menggambarkan, misalnya, uniknya sebuah bunyi musikal atau metode dan teknik yang bagaimana kita gunakan untuk memainkan sebuah karya musik. Dalam hal-hal seperti itu penggunaan metafora akan selalu muncul dengan sendirinya; dan karena itu pula kebutuhan akan metafora untuk menguraikan musik maupun hal-hal yang berhubungan dengan musik menjadi urgen sekali. Mengapa? Sekali lagi, karena metafora di dalam beberapa hal menciptakan suatu pengertian dari konsep pemikiran dan ide seseorang tentang apa sebenarnya yang dipikirkannya (dibayangkannya) tentang musik tersebut. Jelasnya, hal inilah yang merupakan atasan mengapa manusia (kita) memetaforasikan pemikirannya dengan menggunakan kata-kata, sebab metafora mengorganisir ide-ide yang ada di dalam pikiran dan memberikan arti verbal. Jika demikian, penulis berpendapat bahwa dengan mengadakan pendekatan dan usaha untuk mengerti penggunaan metafora di dalam teori musik tentu akan memungkinkan kita untuk mengerti dan memahami dasar konsepsi teori musik yang tersembunyi dari suatu tradisi kebudayaan musik yang menganut sistem tradisi lisan.

ndonesia terdiri dari bermacam-macam masyarakat bahasa. Setiap masyarakat bahasa di Indonesia memiliki tradisi lisan, baik yang berupa mitos, legenda dan dongeng yang dipentaskan berbagai seni pertunjukan sebagai sarana pewarisan dan pengembangan kebudayaan dari generasi ke generasi. Berikut ini disajikan beberapa contoh tradisi lisan dalam beberapa masyarakat bahasa yang ada di Indonesia, disarikan dari Indonesian Heritage, jilid 10 (2002).

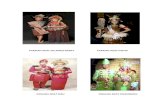

1. Wayang Kulit

Wayang kulit adalah teater boneka bayang-bayang di Indonesia. Kumpulan lakonnya banyak bersumber dari legenda dan kisah lisan sastra dari tradisi India dan Jawa. Wayang kulit disukai di Bali, Sumatera Selatan dan Jawa Barat, namun Jawa Tengah dianggap sebagian tempat asal bentuk teater ini. Dalang atau pemain boneka menggelar pertunjukkan di depan layar lebar dan menghidupkan wayang-wayangnya dengan menirukan berbagai suara dan bunyi-bunyian.

Wayang terbuat dari kulit tipis dan ukuran tingginya mulai enam inci hingga lebih dari tiga kaki. Bentuk tubuh, ukuran, pewarnaan, jenis hiasan kepala, dan gaya pakaian bagi tokoh dibakukan oleh tradisi, sehingga tiap tokoh jelas dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Yang penting dari wayang bukan tokohnya melainkan gunungan-nya “Pohon kehidupan”, yang digunakan oleh dalang untuk menandai pembukaan ataupun pertunjukkan ataupun perubahan adegan.

Pertunjukan wayang digelar oleh pemain tunggal yang disebut dengan dalang. Dalang tidak hanya menguasai percakapan semua wayangnya, tetapi juga harus bercerita di antara adegan, melantunkan suluk untuk menciptakan suasana yang pas, dan mengarahkan gamelan pengiring pertunjukkan. Semuanya harus dilakukan selama memainkan wayang. Di atas dalang tergantung lampu, sinarnya jatuh pada boneka yang terukir untuk menghadirkan bayangan pada layar putih (kelir). Bayang-bayang yang tampak bergerak di sepanjang kelir, menari, bercinta atau berkelahi satu sama lain. Melalui keterampilan seni sang dalang, mereka meluncur keluar dari kegelapan, mempesona penonton dan menghilang secara gaib ke tempat asal mereka.

Dalang sering berpuasa sehari sebelum pertunjukan. Selama pertunjukan ia minum sedikit teh untuk mengurangi ketegangan suaranya. Ia tidak bergeming dari tempat duduknya. Pertunjukkan dimulai dengan meletakkan sesaji (sajen) bunga, beras dan kemenyan diletakkan di depan layar. Dalang berdoa untuk memastikan keberhasilan pertunjukkannya. Dalang mengambil wayang berbentuk daun besar yang disebut gunungan (kayon), menyentuhkannya ke dahi serta meletakkannya di sebelah kanan atau kiri layar, ditancapkan tegak ke dalam sebatang gedebok pisang dan pertunjukan dimulai. Gerakan permainan dan nyanyian diiringi oleh gamelan lengkap. Lirik lagu dan sebagian cerita dituturkan dalam bahasa Kawi arkais dan sulit dimengerti. Dalang mengimprovisasi banyak dialog, sementara kisahan dan adengan baku tertentu terdiri dari ucapan pengisahan.

2. Mak Yong

Tradisi teater Mak Yong berasal dari Pattani di Muangthai Selatan mulai abad ke – 16 dan menyebar ke selatan melalui Semenanjung Melayu ke Singapura dan tempat-tempat yang sekarang disebut provinsi Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Mak Yong disebut teater terindah karena menggabungkan banyak unsur pertunjukan seperti drama, tari, musik, mimik, dan sebagainya. Aslinya Mak Yong dipertunjukkan bagi kelas atas di istana sultan, khususnya di Kelantan (sekarang Malaysia bagian timur laut) dan Raiu-Lingga, jantung peradaban Melayu hingga tahun 1700-an.

Fungsi Mak Yong memberi penghormatan kepada Yang Mahakuasa. Sultan dan isterinya merupakan wakil Tuhan di bumi. Pertunjukan untuk sultan sebenarnya merupakan persembahan kepada Tuhan. Bahkan kini Mak Yong dianggap suci, dan pertunjukan selalu diawali dengan panjak atau bomoh (seorang pemain gamelan) membaca doa. Setelah berdoa

penari dan pemusik mengambil tempat masing-masing beralas tikar di atas panggung. Unsur ritual dilengkapi oleh gong, topeng serta penari diperciki air suci. Penari yang berperan ratu (Mak Yong) dan putri (putri Mak Yong) memanjatkan doa, memberi sesaji yang akan memberi mereka kepercayaan diri dan membuat mereka menarik serta mampu menguasai keseluruhan pertunjukkan. Di akhir pertunjukan, sang panjak (seorang pemain gamelan) membaca doa lagi untuk mengumumkan akhir pertunjukkan dan minta dewa-dewa kembali ke surga mereka.

Seluruh pemain Mak Yong duduk di pinggir daerah permainan. Perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Alat musik ada di antara mereka. Musik paduan suara dan instrumental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Mak Yong, sebagai penanda perubahan episode dan adegan. Lagu-lagu Mak Yong kira-kira berjumlah 30. Orkesnya terdiri atas sekitar selusin alat; dua gendang berukuran ibu dan anak, beberapa tambur gedomba yang lebih kecil, gong dengan bermacam bentuk, canang, sebuah serunai, dan kadang-kadang rebab bersenar yang biasanya merupakan alat utama.

Pemain yang memerankan raja memberikan pengumuman dengan cara menghadapkan telapak tangannya ke luar setinggi pinggang. Tangannya melingkar ke dalam, keluar lagi dan berakhir dengan semua jarinya kecuali jempol bergeliat perlahan sekali. Gerakan itu bermakna raja sedang mengeluarkan titah atau ksatria sedang menyerap kebaikan dari luar dan menolak kejahatan. Para lelaki tidak menari, tetapi melawak dengan cara yang aneh dan lucu. Mak Yong menggunakan sedikit peralatan panggung. Bilai, seikat batang bambu atau rotan, digunakan oleh tokoh utama sebagai tongkat wasiat untuk memukuli punakawan untuk menunjukkan siapa raja (pangeran atau ratu) dan siapa si tolol.

3. Didong

Didong adalah bentuk kesenian tradisional orang Gayo di daerah bagian tengah provinsi Riau di Sumatera. Kata didong dipercaya berasal dari dendang yang berarti sama dengan denang dan donang dalam bahasa Gayo, berarti menghibur diri sendiri dengan menyanyi diiringi musik sambil bekerja. Didong meliputi seni sastra, suara dan tari. Pemain menyanyikan syair atau sajak dengan mengikuti iringan musik khusus. Pertunjukkan diperindah dengan gerakan lengan, kepala dan badan.

Kelompok didong umumnya terdiri atas 30-35 orang, duduk berkeliling selama pertunjukkan. Empat atau enam di antara mereka dikenal sebagai ceh. Mereka merupakan penyanyi didong. Seorang ceh harus dapat menggubah lagu dan syair serta menyanyikan gubahannya. Pertunjukan didong sering berbentuk pertandingan antara dua kelompok yang harus saling berbalas sindiran dan cemoohan. Pada awalnya didong diadakan sebagai bagian dari keramaian untuk merayakan perkawinan, hari-hari libur penting dan upacara tradisional lainnya. Kemudian berubah menjadi cara untuk menghormati dan menghibur tamu.

Pertunjukan didong diadakan sebagai hiburan umum dengan bantuan panitia. Panitia mencari dana untuk membangun mesjid atau sekolah. Pertunjukkannya akan diadakan beberapa malam. Karcis dijual, dan untuk menarik pembeli, acara mengentengahkan kelompok-kelompok didong terkenal. Pertandingan didong memakan waktu hampir sepanjang malam dengan dua kelompok yang bertanding tampil bergantian. Tiap kelompok diberi waktu 30 menit setiap pergelaran. Kedua kelompok melakukan pergelaran bersama, sambil memberi setiap ceh kul (ceh besar) kesempatan menggelar sajak permintaan maafnya atas sindiran dan cemoohan yang tidak dimaksudkan sebagai hinaan. Pemenang ditetapkan oleh juri yang khusus ditunjuk untuk menghakimi pertandingan. Juri terdiri atas tiga orang ahli kesenian didong dan diketahui bersikap netral dan objektif.

4. Tanggomo

Tanggomo merupakan bentuk puitis sastra lisan Gorontalo, Sulawesi Utara. Syair Tanggomo menceritakan kisah yang sedang hangat atau peristiwa menarik setempat, mempunyai banyak penganut. Selain menghibur, tanggomo juga memberi penerangan. Tanggomo merekam peristiwa sejarah, mitos, legenda, kisah keagamaan dan pendidikan. Secara harfiah, tanggomo berarti menampung; dan penyanyi tanggomo (ta motanggomo) menampung minat penonton, menyampaikan cerita dengan semenarik mungkin.

Tanggomo merekam peristiwa, yang terjadi di dalam atau di luar Gorontalo, kemudian disebarkan oleh si pencerita sebagai berita untuk dinikmati oleh pendengar. Di samping menyediakan informasi, tanggomo juga menawarkan hiburan bagi pendengar. Ta motanggomo tidak hanya mengambil peritiwa yang yang terjadi untuk bahan syair. Sumber cerita tanggomo juga meliputi dongeng, mitos dan legenda, peristiwa rekaan dan ajaran agama atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Pada saat penuturan, ta motanggomo membuat ceritanya lebih nyata dengan bermacam cara dan gaya. Pendongeng diiringi alat musik seperti gambus, (semacam kecapi, enam senar), kecapi (sitar) dan rebana. Pendongan juga dapat menuturkan ceritanya tanpa alat musik, tetapi ia menggunakan gerakan tangan, kepala, muka, permainan suara, nada dan irama untuk menghidupkan ceritanya. Ta motanggomo menggunakan gaya bahasa, misalnya, paralelisme, pembalikan, ellipsis, dan analogi untuk meningkatkan cerita dan memperkuat makna.

5. Rabab Pariaman

Rabab Pariaman merupakan tradisi pertunjukkan lisan dari Sumatera Barat. Penyampaian cerita dipersembahkan dalam bentuk nyanyian oleh tukang rabab, yang selalu laki-laki. Tukang rabab semuanya pribumi Pariaman. Tukang rabab duduk bersila, rabab dipegang berdiri di depannya, lehernya dijepit kendur antara jempol kiri dan jari-jari lain agar ia juga dapat memetik senarnya, dan penggeseknya di tangan kanan. Pertunjukkan biasanya diadakan pada malam hari setelah salat Isya dan berakhir tak lama sebelum salat subuh. Panggung dapat berupa tempat berkumpul yang mana saja

dengan suasana tradisional, di dalam atau di luar – warung kopi (lapau), pesta perkawinan, perayaan nagari, dan pestapesta untuk merayakan pengangkatan seorang penghulu baru (pemimpin satuan matrilineal).

Rabab Pariaman pernah memiliki sifat keagamaan. Pada saat ini Rabab Pariaman mengambil nuansa yang lebih duniawi dan tak boleh dimainkan di tempat keagamaan atau di pesta yang bersifat keagamaan. Isi cerita yang disampaikan menyoroti perjuangan untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Tokoh menghadapi kesulitan dalam mencapai keberhasilan dan menimbulkan tanggapan dari penonton.

Teks Rabab Pariaman terdiri atas dua unsur, dendang dan kaba. Dendang berbentuk pantun (syair berbaris empat atau lebih) dengan sistem persajakan a-b-a-b. Bagian pertama setiap syair agak tak bermakna, isinya dibagian kedua. Jumlah baris dalam syair selalu genap, kecuali bila ada ulangan pada baris tertentu, tergantung pada irama. Isi dendang mengenai perjuangan, kemiskinan, nasib malang, rindu kampung halaman, dan sebagainya. Kaba adalah cerita. Ada sejumlah kaba yang dipertunjukkan dalam Rabab Pariaman. Sebagian besar kaba bergaya klasik, dimainkan dengan latar kerajaan dengan tokoh yang berkekuatan gaib. Perlu beberapa malam untuk menyampaikan keseluruhan cerita, kecenderungannya adalah memilih hanya satu episode yang dapat diselesaikan dalam satu malam.

6. Pantun Sunda

Pantun Sunda merupakan sebentuk penceritaan bersyair orang Sunda di Jawa Barat. Dipertunjukkan dengan diiringi musik kecapi indung. Cerita cerita pantun merupakan campuran antara percakapan, lagu dan syair cerita, biasanya berbentuk pencarian kerohanian. Tradisi menceritakan pantun Sunda dilaksanakan sebelum atau sesudah upacara tradisional, seperti pernikahan. Pada upacara keagamaan, juru pantun mungkin akan berpuasa selama beberapa hari dan membakar kemenyan sebelum mulai bernyanyi.

Seni menyanyikan pantun merupakan pekerjaan tunggal. Penyanyi menyanyi, mendaki dan menuruni skala pentatonik (lima nada) memetik kecapi indung, “Induk kecapi” berbentuk perahu. Kedelapanbelas senar kecapi dipasang di satu ujung, direntangkan di atas ganjalan kayu kecil ke pasak penata di sisi alat itu. Musik kecapi bagian dari pantun Sunda menandai suasana hati dan perubahan adegan cerita serta menarik perhatian, seperti kecantikan putri atau keberanian pahlawan.

Kebanyakan kisah pantun Sunda, mencampur percakapan dan nyanyian dengan syair cerita, berasal dari masa kerajaan Hindu Pajajaran, sebelum beralih ke Islam akhir abad ke – 16. Pada tingkat yang tertinggi, kisah itu melambangkan perjalanan kerohanian yang dijalani setiap orang dalam hidupnya. Kisah itu dapat dinikmati sebagai dongeng. Juru pantun seringkali berimprovisasi, tergantung seleras penonton. Salah satu pantun Sunda yang paling sering diceritakan adalah lutung kasarung, yang menceritakan tentang lutung dalam kutukan.

Sumber :

Supriyanto, 2009, Antropologi Kontekstual : Untuk SMA dan MA Program Bahasa Kelas XI, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 150 – 156.

Aswata, Kartamarma, dan Antareja

Aswatama, gaya solokarya mas Hernot, Sondakan, Laweyan, Solo.

Ada juga versi yang "memakai sepatu",tanda bahwa ia "puthut" yang "bukan orang biasa"

karena ibunya seorang Bidadari.

Aswatama,Putera Maharsi Druna dari perkawinan dengan

Dewi Wilutama.Bersama dengan Kartamarma dan Rsi Krepa,

ia merupakan salah satu senapati Kurawayang masih hidup setelah Baratayuda usai.

Ia mati oleh Pasopati yang ditendangoleh Parikesit yang masih bayi.

Raden Kartamarma,Salah satu senapati Kurawa yang matinya

setelah perang Baratayuda selesai(di Lakon Aswatama nglandak)

Umumnya dibuat tidak menggunakan "topong"(tutup kepala senapati, seperti Karna), namun hanya

berjamang dua susun, garuda mungkur. Ciri lainnya: praba,berpontoh dan berkeroncong, berkain kerajaan lengkap,

dan bercelana cinde.Karya Mas Hernot ini dibuat dengan ber-t0pong.

Sumber umum banyak menyatakanbahwa Kartamarma adalah salah satu dari Kurawa,

adik Dursasana,namun sumber lain (yang jarang dirujuk) menyebutkanbahwa Kartamarma sebenarnya merupakan salah satu

raja taklukan Astina/Kurawa, sebuah negara yang tidak begitu besar

yang bernama Tirtatinalang

Antareja,putera sulung Bima hasil perkawinan denganDewi Nagagini (anak Bhatara Anantaboga).

Beberapa sumber menyebut bahwa Antareja dan Antasenaadalah sosok yang sama, namun sejak saya kecil

setahu saya (dari pementasan wayang purwa)

bahwa anak Bima tiga: Antareja (dari Dewi Nagagini),Gatutkaca (dari Dewi Arimbi),

dan Antasena (dari Dewi Urang Ayu).Namun Antareja dan Antasena memang bukan

tokoh asli Mahabarata, sehingga sebelum perangbesar itu keduanya (dan juga Wisanggeni) "dimatikan".

Antareja "dibunuh" dengan tipu muslihatoleh Sri Kresna dengan tujuan agar perang yang

terjadi nanti adalah perang yang adil, karenaAntareja amat sakti (dapat membunuh orang dengan,

menjilat bekas telapak kaki orang).Sedangkan Antasena dan Wisanggeni (anak Arjunadengan Dewi Dersanala) merelakan diri sebagai,

"banten" (korban tebusan) untuk menanggulangi pasukan"makluk halus" (baju barat) Bhatari Durga

yang membantu Kurawa.Adanya perbedaan versi cerita/kisah

dalam dunia pewayangan merupakan sebuahkewajaran, mengingat tradisi wayang utamanya

terbangun oleh "tradisi lisan", sekalipun dari Kraton Solo dan Kraton Yogja

terdapat sumber-sumber tertulistentang wayang purwa.

Protista

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

?Protista

Klasifikasi ilmiahDomain: Eukaryota

Kerajaan: Protista*Haeckel, 1866

Jenis-jenis Fila Chromalveolata

Heterokontophyta Haptophyta Cryptophyta (cryptomonad) Alveolata

Dinoflagellata Apicomplexa Ciliophora (ciliata)

Excavata Euglenozoa Percolozoa Metamonad

Rhizaria Radiolaria Foraminifera Cercozoa

Archaeplastida (sebagian) Rhodophyta (alga merah) Glaucophyta (basal archaeplastida)

Unikonta (sebagian) Amoebozoa Choanozoa

Masih banyak lagi;Klasifikasi ada bermacam-macam

Wikispecies mempunyai informasi mengenai Protista

Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, namun sekarang tidak dipertahankan lagi.[1] Penggunaannya masih digunakan untuk kepentingan kajian ekologi dan morfologi bagi semua organisme eukariotik bersel tunggal yang hidup secara mandiri atau, jika membentuk koloni, bersama-sama namun tidak menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan yang berbeda-beda.[2]. Dari sudut pandang taksonomi, pengelompokan ini ditinggalkan karena bersifat parafiletik. Organisme dalam Protista tidak memiliki kesamaan, kecuali pengelompokan yang mudah[3]—baik yang bersel satu atau bersel banyak tanpa memiliki jaringan. Protista hidup di hampir semua lingkungan yang mengandung air. Banyak protista, seperti algae, adalah fotosintetik dan produsen primer vital dalam ekosistem,

khususnya di laut sebagai bagian dari plankton. Protista lain, seperti Kinetoplastid dan Apicomplexa, adalah penyakit berbahaya bagi manusia, seperti malaria dan tripanosomiasis.

Ciliata

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(Dialihkan dari Cilliata)

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

?Ciliates

"Ciliata" dari buku Ernst Haeckel berjudul Kunstformen der Natur (1904)

Klasifikasi ilmiahDomain: Eukaryota

Kerajaan: Chromalveolata

Superfilum: Alveolata

Filum: CiliophoraDoflein, 1901 emend.

ClassesKaryorelicteaHeterotricheaSpirotricheaLitostomateaPhyllopharyngeaNassophoreaColpodeaProstomateaOligohymenophoreaPlagiopylea

Ciliata (latin, cilia = rambut kecil) atau Ciliophora/Infosoria bergerak dengan cilia (rambut getar). Cilia terdapat pada seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu. Cilia membantu pergerakan makanan ke sitostoma. Makanan yang terkumpul di sitostoma akan dilanjutkan ke sitofaring. Apabila telah penuh, makanan akan masuk ke sitoplasma dengan membentuk vakuola makanan. Sel Ciliata memiliki dua inti: makronucle dan mikronuclei. Makronukleus memiliki fungsi vegetatif. Mikronukleus memiliki fungsi reproduktif, yaitu pada konjugasi. Ciliata hidup bebas dilingkungan berair, baik air tawar maupun laut. Ciliata dapat hidup secara baik parasit maupun simbiosis. Contoh dari Ciliata adalah Balantidium coli, Vorticella, dan Paramecium

Flagellata

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

"Flagellata" dari Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur, 1904

Giardia lamblia

Alga hijau (Chlamydomonas)

Flagellata atau Mastigophora dalam taksonomi kuno merupakan salah satu kelas dalam filum protozoa atau protista yang mirip hewan, namun dalam taksonomi modern menjadi superkelas yang dibagi menjadi dua kelas: Phytomastigophorea dan Zoomastigophorea. Alat gerak Flagellata adalah flagellum atau cambuk getar, yang juga merupakan ciri khasnya, sehingga namanya disebut Flagellata (flagellum = cambuk). Flagellata juga memiliki alat pernapasan yang disebut stigma. Stigma ini berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen yang terkandung di dalam kornel.

Beberapa jenis Flagellata bersifat parasit dan merugikan, contohnya genus Trypanosoma dan genus Trichomonas. Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense merupakan parasit pada darah manusia dan dapat menyebabkan penyakit tidur yang mematikan. Di Afrika, penularan dilakukan melalui lalat Tse-tse (Glosina palpalis).

Sejarah Asia Tenggara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Sejarah Asia Tenggara telah dimulai sejak zaman prasejarah. Masyarakat dan kebudayaan di Asia

Tenggara, di kemudian hari berkembang menjadi beragam budaya dan bangsa yang berbeda-beda dan spesifik, dengan pengaruh dari budaya India dan budaya Tiongkok. Pada masa pra dan pasca kolonialisme, budaya Arab dan budaya Eropa juga memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Asia Tenggara pada umumnya.

Lokasi Asia Tenggara

Relief bola dunia Asia Tenggara pada Field Museum of Natural History, di Chicago, Illinois

Daftar isi [sembun

yikan]1 Prasejarah

1 .1 Masyarakat pertanian awal

1 .2 Zaman perundag

ian awal di semenanjung Asia Tenggara

1 .3 Zaman neolitikum

akhir dan zaman perundagian awal di Asia Tenggara kepul

auan

2 Kerajaan-kerajaan kuno

3 Penjajahan Eropa

4 Asia Tenggara masa kini

5 Lihat pula

6 Bacaan lebih lanjut

7 Pranala luar

[sunting] Prasejarah

[sunting] Masyarakat pertanian awal

Pertanian adalah perkembangan alami yang berasal dari kebutuhan. Sebelum pertanian, berburu dapat memenuhi kebutuhan makanan. Masyarakat Asia Tenggara telah melakukan berbagai kegiatan domestikasi baik berupa hewan maupun tanaman seperti memelihara anjing, ayam, dan babi beribu-ribu tahun yang lalu. Makanan terkait dengan status sosial. Apabila makanan tersedia berlebih, orang mengadakan pesta besar dan semua orang boleh makan sepuasnya. Orang-orang kaya seperti ini biasanya bekerja bertahun-tahun mengumpulkan makanan atau kekayaan yang dibutuhkan untuk pesta-pesta ini. Kebaikan orang-orang kaya itu akan diingat oleh masyarakat, menjadi semacam tabungan budi untuk masa yang akan datang. Kebiasaan ini tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara, bahkan sampai ke Papua. Masyarakat dengan ciri seperti ini dikenal sebagai masyarakat agraris.

Pada saat tekanan jumlah penduduk mencapai titik yang membutuhkan intensifikasi pertanian, berkembang teknik bercocok tanam, seperti menanam ubi jalar di Papua atau menanam padi di wilayah Indonesia lainnya. Para ahli prasejarah berpendapat, teknik bercocok tanam padi sawah dikenal masyarakat Asia Tenggara dari Tiongkok, khususnya lembah Sungai Yangtse dan Yunnan.

Teras persawahan di pulau Jawa, Indonesia

Kegiatan menanam ubi di Papua, contohnya, dimulai dengan menempatkan umbi di lahan yang telah dipersiapkan, menyiangi gulmanya, menunggunya hingga berkembang, dan kemudian memanen hasilnya. Urut-urutan kegiatan ini masih dilakukan oleh kaum wanita di berbagai masyarakat tradisional di Asia Tenggara; sedangkan kaum pria mengerjakan tugas-tugas yang lebih berat seperti mempersiapkan lahan atau memagarinya untuk menghidari kerusakan karena hama babi.

[sunting] Zaman perundagian awal di semenanjung Asia Tenggara

Sekitar abad ke-5 SM, penduduk dari daerah Dongson, yang sekarang termasuk dalam wilayah Vietnam, telah mampu menguasai keterampilan dasar pengolahan logam. Hasil kebudayaan logam mereka adalah yang paling tua yang telah ditemukan oleh para arkeolog di Asia Tenggara. Sedangkan masyarakat terawal yang diketahui di Thailand - yaitu sekitar tahun 3,000 SM - berlokasi di daerah Ban Chiang.

Pada sekitar tahun 2,500 SM, bangsa Melayu mulai menyebar di wilayah semenanjung dan memperkenalkan teknologi primitif pengerjaan logam yang telah mereka kuasai di wilayah ini. Sekitar tahun 1,500 SM, bangsa Mon mulai memasuki wilayah Burma, sedangkan bangsa Tai datang lebih belakangan dari daerah selatan Tiongkok ke daratan Asia Tenggara untuk kemudian menempatinya pada sekitar milenium pertama Masehi.

[sunting] Zaman neolitikum akhir dan zaman perundagian awal di Asia Tenggara kepulauan

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

[sunting] Kerajaan-kerajaan kunoKerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerajaan-kerajaan agraris dan kerajaan-kerajaan maritim.

Kegiatan utama kerajaan-kerajaan agraris adalah pertanian. Mereka kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contoh kerajaan agraris adalah Kerajaan Ayutthaya, yang terletak di delta sungai Chao Phraya, dan Kerajaan Khmer yang berada di Tonle Sap. Kerajaan-kerajaan maritim kegiatan utamanya adalah perdagangan melalui laut. Kerajaan Malaka dan Kerajaan Sriwijaya adalah contoh dari kerajaan maritim.

Tidak banyak yang diketahui mengenai kepercayaan dan praktek keagamaan Asia Tenggara, sebelum kedatangan dan pengaruh agama dari para pedagang India pada abad ke-2 Masehi dan seterusnya. Sebelum abad ke-13, agama-agama Buddha dan Hindu adalah kepercayaan utama di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan di daratan (semenanjung) Asia Tenggara pada umumnya memeluk agama Buddha, sedangkan kerajaan-kerajaan di kepulauan Melayu (Nusantara) umumnya lebih dipengaruhi agama Hindu. Beberapa kerajaan yang berkembang di semenanjung ini, awalnya bermula di daerah yang sekarang menjadi negara-negara Myanmar, Kamboja dan Vietnam.

Peninggalan ibukota Kerajaan Ayutthaya, Thailand

Kekuasaan dominan yang pertama kali muncul di kepulauan adalah Sriwijaya di Sumatra. Dari abad ke-5 Masehi, Palembang sebagai ibukota Sriwijaya menjadi pelabuhan besar dan berfungsi sebagai

pelabuhan persinggahan (entrepot) pada Jalur Rempah-rempah (spice route) yang terjalin antara India dan Tiongkok. Sriwijaya juga merupakan pusat pengaruh dan pendidikan agama Buddha yang cukup berpengaruh. Kemajuan teknologi kelautan pada abad ke-10 Masehi membuat pengaruh dan kemakmuran Sriwijaya memudar. Kemajuan tersebut membuat para pedagang Tiongkok dan India untuk dapat secara langsung mengirimkan barang-barang diantara keduanya, serta membuat kerajaan Chola di India Selatan dapat melakukan serangkaian penyerangan penghancuran terhadap daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya, yang mengakhiri fungsi Palembang sebagai pelabuhan persinggahan.

Pulau Jawa kerap kali didominasi oleh beberapa kerajaan agraris yang saling bersaing satu sama lain, termasuk diantaranya kerajaan-kerajaan wangsa Syailendra, Mataram Kuno dan akhirnya Majapahit.

Para pedagang Muslim mulai mengunjungi Asia Tenggara pada abad ke-12 Masehi. Samudera Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama. Ketika itu, Sriwijaya telah diambang keruntuhan akibat perselisihan internal. Kesultanan Malaka, yang didirikan oleh salah seorang pangeran Sriwijaya, berkembang kekuasaannya dalam perlindungan Tiongkok dan mengambil alih peranan Sriwijaya sebelumnya. Agama Islam kemudian menyebar di seantero kepulauan selama abad ke-13 dan abad ke-14 menggantikan agama Hindu, dimana Malaka (yang para penguasanya telah beragama Islam) berfungsi sebagai pusat penyebarannya di wilayah ini.

Beberapa kesultanan lainnya, seperti kesultanan Brunei di Kalimantan dan kesultanan Sulu di Filipina secara relatif mengalami sedikit hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya.

[sunting] Penjajahan EropaBangsa Eropa pertama kali sampai di Asia Tenggara pada abad keenam belas. Ketertarikan di bidang perdaganganlah yang umumnya membawa bangsa Eropa ke Asia Tenggara, sementara para misionaris turut serta dalam kapal-kapal dagang dengan harapan untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah ini.

Portugis adalah kekuatan Eropa pertama yang membuka akses jalur perdagangan yang sangat menguntungkan ke Asia Tenggara tersebut, dengan cara menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Belanda dan Spanyol mengikutinya dan segera saja mengatasi Portugis sebagai kekuatan-kekuatan European utama di wilayah Asia Tenggara. Belanda mengambil-alih Malaka dari Portugis di tahun 1641, sedangkan Spanyol mulai mengkolonisasi Filipina (sesuai nama raja Phillip II dari Spanyol) sejak tahun 1560-an. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur yang bertindak atas nama Belanda, mendirikan kota Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat perdagangan dan ekspansi ke daerah-daerah lainnya di pulau Jawa, serta wilayah sekitarnya.

Inggris, yang diwakili oleh British East India Company, secara relatif datang ke wilayah ini lebih kemudian. Diawali dengan Penang, Inggris mulai memperluaskan kerajaan mereka di Asia Tenggara. Mereka juga menguasai wilayah-wilayah Belanda selama Perang Napoleon. Di tahun 1819, Stamford Raffles mendirikanSingapura sebagai pusat perdagangan Inggris dalam rangka persaingan mereka dengan Belanda. Meskipun demikian, persaingan tersebut mereda di tahun 1824 ketika dikeluarkannya traktat Anglo-Dutch yang memperjelas batas-batas kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Sejak tahun 1850-an dan seterusnya, mulailah terjadi peningkatan kecepatan kolonisasi di Asia Tenggara.

Kejadian ini, yang disebut juga dengan nama Imperialisme Baru, memperlihatkan terjadinya penaklukan atas hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara, yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan kolonial Eropa. VOC dan East India Company masing-masing dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris, yang kemudian mengambil-alih secara langsung administrasi wilayah jajahan mereka. Hanya Thailand saja yang terlepas dari pengalaman penjajahan asing, meskipun Thailand juga

sangat terpengaruh oleh politik kekuasaan dari kekuatan-kekuatan Barat yang ada.

Tahun 1913, Inggris telah berhasil menduduki Burma, Malaya dan wilayah-wilayah Borneo, Perancis menguasai Indocina, Belanda memerintah Hindia Belanda, Amerika Serikat mengambil Filipina dari Spanyol, sementara Portugis masih berhasil memiliki Timor Timur.

Penguasaan kolonial memberikan dampak yang nyata terhadap Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan kolonial memang memperoleh keuntungan yang besar dari sumber daya alam dan dan pasar Asia Tenggara yang besar, akan tetapi mereka juga mengembangkan wilayah ini dengan tingkat pengembangan yang berbeda-beda. Perdagangan hasil pertanian, pertambangan dan ekonomi berbasis eksport berkembang dengan cepat dalam periode ini. Peningkatan permintaan tenaga kerja menghasilkan imigrasi besar-besaran, terutama dari India dan Cina, sehingga terjadilah perubahan demografis yang cukup besar. Munculnya lembaga-lembaga negara bangsa modern seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, media cetak, dan juga pendidikan modern (dalam lingkup yang terbatas}, turut menaburkan benih-benih kebangkitan grakan-gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan tersebut.

[sunting] Asia Tenggara masa kiniAsia Tenggara modern memiliki ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sebahagian besar negara-negara anggotanya dan semakin dekatnya integrasi regional. Singapura, Brunei dan Malaysia secara tradisional mengalami pertumbuhan yang tinggi dan pada umumnya dianggap sebagai negara-negara yang lebih maju di wilayah ini. Thailand, Indonesia dan Filipina dapat dianggap sebagai negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara, sementara Vietnam pada beberapa waktu terakhir juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Beberapa negara yang masih tertinggal pertumbuhannya adalah Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Timur yang baru merdeka.

Pada tanggal 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan oleh Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Setelah diterimanya Kamboja ke dalam kelompok ini pada tahun 1999, Timor Timur adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bukan merupakan anggota ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama antar komunitas Asia Tenggara. ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah didirikan untuk mendorong peningkatan perdagangan antara anggota-anggota ASEAN. ASEAN juga menjadi pendukung utama dalam terciptanya integrasi yang lebih luas untuk wilayah Asia-Pasifik melalui East Asia Summit.