86459270 BAB II Docxdit

-

Upload

devi-tias-melati-ii -

Category

Documents

-

view

61 -

download

12

Transcript of 86459270 BAB II Docxdit

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Kehamilan

a. Pengertian

Kehamilan Normal adalah masa kehamilan dimulai dari

konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 20 hari

(40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid

terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama

dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan

keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9

bulan. (Saifuddin,2008 hal : 89)

Kehamilan adalah masa dimulai dari timbulnya ovulasi dimana

lamanya hamil normal adalah kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak

lebih dari 300 hari (43 minggu), kehamilan 40 minggu ini disebut

kehamilan mater (cukugp bulan), bila kehamilan lebih dari 43 minggu

disebut kehamilan post mater. (Wiknjosastro, 2007 hal 125).

Kehamilan terjadi jika ada penyatuan ovum( oosit sekunder)

dan spermatozoa yang boasanya berlangsung diampula tuba (Sarwono,

2008 hal :141).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine

mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan,

dimana lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu) dihitung

sejak hari pertama haid terakhir.

b. Etiologi

Untuk setiap kehamilan harus ada spermatozoa, ovum, pembuahan

ovum (konsepsi), dan nidasi hasil konsepsi. Tiap spermatozoa terdiri

dari tiga bagian yaitu : kaput/kepala yang berbentuk lonjong agak

gepeng dan mengandung bahan nucleus, ekor, dan bagian yang

silindrik menghubungkan kepala dengan ekor, dan getaran ekor

spermatozoa dapat bergerak cepat (Hanifa Wiknjosastro,2008 hal :139)

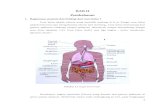

c. Fisiologi

1) Fertilisasi

- Proses penyatuan gamet pria dan wanita, terjadi didaerah

ampula tuba fallopii.

- Sekitar 100-120 juta tiap cc sperma berhasil mencapai telur,

namun hanya 1 sperma yang dapat membuahi sel telur.

Terdapat berbagai rintangan yang menghambat jalan sperma,

lapisan keras yang melindungi ovum sangat sukar untuk

ditembus, namun sperma dilengkapi sistem khusus untuk

membantunya memasuki sel telur yaitu di bawah lapisan

pelindung pada kepala sperma terdapat kantung-kantung kecil

yang berisi enzim-enzim pelarut yaitu enzim-enzim

hyaluronidase

- Sperma melepas enzim-enzim hyaluronidase untuk menembus

zona pellusida yaitu sebuah perisai glikoprotein disekeliling sel

telur yang mempermudah dan mempertahankan pengikatan

sperma dan menginduksi reaksi akrosom.

- Segera setelah spermatozoa menyentuh membrane sel oosit,

kedua selaput plasma sel menyatu. Karena selaput plasma yang

membungkus kepala akrosom telah hilang pada saat reaksi

akrosom. Reaksi akrosom yaitu reaksi yang terjadi setelah

penempelan ke zona pellusida dan induksi oleh protein-protein

zona. Penyatuan yang sebenarnya terjadi adalah antara selaput

oosit dan selaput yang meliputi bagian belakang kepala sperma.

Pada manusia, baik kepala dan ekor spermatozoa memasuki

sitoplasma oosit, tetapi selaput plasma tertinggal di permukaan

oosit. Sementara spermatozoa bergerak maju terus hingga dekat

sekali dengan pronukleus wanita. Intinya membengkak dan

membentuk pronukleus pria sedangkan ekornya lepas dan

berdegenerasi. Sperma melepaskan ekornya dan memasuki sel

telur dan melepaskan kromosom melalui lubang yang ia buka.

Sesudah itu pronukleus pria dan wanita saling rapat erat dan

kehilangan selaput inti mereka. Selama masa pertumbuhan,

baik pronukleus pria maupun wanita (haploid), masing-masing

pronukleus harus menggandakan DNA-nya. (Harry

Oxon.dkk.2010)

Gambaran 5. Sperma yang memasuki ovum

Gambaran 6. Skematik ketiga penetrasi oosit

2) Perkembangan Embrio

a) Pembelahan Zigot

Setelah pembuahan terjadi mulailah pembelahan zigot. Hal

ini dapat berlangsung karena sitoplasma ovum mengandung

banyak zat asam amino dan enzim. Setelah zigot mencapai

tingkat dua sel, ia menjalani pembelahan mitosis,

mengakibatkan bertambahnya jumlah sel dengan cepat. Sel

yang menjadi semakin kecil ini disebut blastomer dan sampai

tingkat delapan sel, sel-selnya membentuk sebuah gumpalan

longgar. Segera setelah pembelahan ini terjadi, maka

pembelahan-pembelahan selanjutnya berjalan dengan lancar,

dan dalam 3 hari terbentuk suatu kelompok sel-sel yang sama

besarnya. Sel-sel embrio yang termanfaatkan kemudian

membelah lagi, kemudian hasil konsepsi berada pada stadium

morula dengan 16 sel. Morula terdiri dari inner cell mass

(kumpulan sel-sel sebelah dalam, yang akan tumbuh menjadi

jaringan embrio sampai janin) dan outer cell mass (lapisan

sebelah luar yang akan membentuk trofoblas yang akan tumbuh

menjadi plasenta).

Gambar 7. Pembelahan Zigot

Pada stadium morula energi untuk pembelahan ini

diperoleh dari vitellus, hingga volume vitellus makin berkurang

dan terisi seluruhnya oleh morula. Dengan demikian, zona

pellusida tetap utuh, dengan kata lain, besarnya hasil konsepsi

tetap sama. Dalam ukuran yang sama ini hasil konsepsi

disalurkan melalui bagian tuba yang sempit dan terus kearah

kavum uteri. Kira-kira pada waktu morula memasuki rongga

rahim, cairan mulai menmbus zona pellusida masuk kedalam

ruang antar sel yang ada di massa sel dalam. Berangsur-angsur

ruang antar sel menyatu, dan akhirnya terbentuklah sebuah

rongga, blastokel. Pada saat ini mudigah disebut blastokista.

Sel-sel didalam massa sel dalam, yang sekarang disebut

embrioblas, terletak pada salah satu kutub, sedangkan sel-sel di

massa sel luar atau trofoblas, menipis dan membentuk dinding

epitel blastokista. Zona pellusida sekarang menghilang,

sehingga implantasi dapat dimulai. Dengan demikian,

menjelang akhir minggu pertama perkembangan, zigot manusia

telah melewati tingkat morula dan blastokista dan sudah mulai

berimplantasi di selaput lendir rahim ( Sarwono,2008)

b) Proses Implantasi

Kemudian blastula tersebut berimplantasi dalam

endometrium, dengan bagian dimana bagian inner cell mass

berlokasi. Hal inilah yang menyebabkan tali pusat berpangkal

sentral atau para sentral. Bila nidasi terjadi mulailah

diferensiasi sel-sel blastula. Sel-sel yang lebih kecil, yang dekat

dengan ruang eksoselom, membentuk entoderm dan yolk sac,

sedangkan sel-sel yang lebih besar menjadi ektoderm dan

membentuk ruang amnion.

Setelah minggu pertama (hari 7-8), sel-sel trofoblas yang

terletak di atas embrioblas yang berimplantasi di endometrium

dinding uterus, mengadakan proliferasi dan berdiferensiasi

menjadi dua lapis yang berbeda :

(1) sitotrofoblas : terdiri dari selapis sel kuboid, batas jelas,

inti tunggal, di sebelah dalam (dekat embrioblas).

(2) sinsitiotrofoblas : terdiri dari selapis sel tanpa batas jelas,

di sebelah luar (berhubungan dengan stroma endometrium).

Unit trofoblas ini akan berkembang menjadi plasenta.

hasil konsepsi

Gambar 8. Proses implantasi

Gambaran 9. Embrio yang berimplantasi pada endometrium

Gambaran yang memperlihatkan blastokista manusia

berusia 7 hari, sebagian terbenam didalam stroma

endometrium. Rongga amnion tampak sebagai sebuah celah

sempit.

Gambar 10. Inner cell mass dari embrio

c) Perkembangan Trofoblas

(1) Pembentukan Plasenta

Gambar 11. Plasenta dewasa

(a). Pertumbuhan plasenta makin lama makin besar dan

luas, umumnya mencapai pembentukan lengkap pada

usia kehamilan sekitar 16 minggu. (gambar).

(b). Plasenta mengelilingi embrio dalam rahim ibu.

(c). Plasenta berfungsi sebagai ginjal, paru-paru dan liver

buatan ia memiliki fungsi ini pada saat yang

bersamaan. Tugas lain plasenta ialah melindungi

embrio.

(d). Sel-sel bagian luar dari plasenta membentuk semacam

saringan yang terletak antara pembuluh darah ibu dan

embrio yang berfungsi mencegah bahaya dari luar.

Saringan ini meloloskan sel-sel makanan dan menahan

sel-sel imunitas.

PLASENTA DEWASA

(e). Dalam tali plasenta terdapat satu pembuluh darah vena

dan dua pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena

membawa makanan dan oksigen ke embrio dan

pembuluh darah arteri mengeluarkan karbon dioksida

dan sisa-sisa sampah dari tubuh sang bayi.

Gambar 12. Plasenta yang mengelilingi janin

(2) Tali Pusat

(a). Mesoderm connecting stalk yang juga memiliki

kemampuan angiogenik, kemudian akan berkembang

menjadi pembuluh darah dan connecting stalk tersebut

akan menjadi tali pusat. Pada tahap awal

perkembangan, rongga perut masih terlalu kecil untuk

usus yang berkembang, sehingga sebagian usus terdesak

ke dalam rongga selom ekstraembrional pada tali pusat.

(b). Kandung kuning telur (yolk-sac) dan tangkai

kandung kuning telur (ductus vitellinus) yang terletak

dalam rongga korion, yang juga tercakup dalam

connecting stalk, juga tertutup bersamaan dengan proses

semakin bersatunya amnion dengan korion.

(c). Setelah struktur lengkung usus, kandung kuning

telur dan duktus vitellinus menghilang, tali pusat

akhirnya hanya mengandung pembuluh darah umbilikal

( 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis) yang

menghubungkan sirkulasi janin dengan plasenta.

Pembuluh darah umbilikal ini diliputi oleh

mukopolisakarida yang disebut Wharton’s jelly.

(3) Selaput Janin (Amnion dan Korion)

(a). Pada minggu-minggu pertama perkembangan,

villi / jonjot meliputi seluruh lingkaran

permukaan korion. Dengan berlanjutnya

kehamilan:

1. jonjot pada kutub embrional membentuk

struktur korion lebat seperti semak-semak

(chorion frondosum sementara)

2. jonjot pada kutub abembrional mengalami

degenerasi, menjadi tipis dan halus disebut

korion leave.

(b).Seluruh jaringan endometrium yang telah

mengalami reaksi desidua, juga mencerminkan

perbedaan pada kutub embrional dan

abembrional :

1. Desidua di atas korion frondosum menjadi

desidua basalis

2. Desidua yang meliputi embrioblas / kantong

janin di atas korion laeve menjadi desidua

kapsularis.

3. Desidua di sisi / bagian uterus yang

abembrional menjadi desidua parietalis.

(c). Antara membran korion dengan membran

amnion terdapat rongga korion. Dengan

berlanjutnya kehamilan, rongga ini tertutup

akibat persatuan membran amnion dan membran

korion. Selaput janin selanjutnya disebut sebagai

membran korion-amnion Kavum uteri juga terisi

oleh konsepsi sehingga tertutup oleh persatuan

chorion laeve dengan desidua parietalis.

(d).Cairan Amnion

Rongga yang diliputi selaput janin disebut

sebagai Rongga Amnion. Di dalam ruangan ini

terdapat cairan amnion (likuor amnii). Asal

cairan amnion : diperkirakan terutama disekresi

oleh dinding selaput amnion / plasenta,

kemudian setelah sistem urinarius janin

terbentuk, urine janin yang diproduksi juga

dikeluarkan ke dalam rongga amnion.

Tabel 1. Perkembangan organ fetus sesui usia kehamilan ( Sinopsis

Obstetri,2008)

Umur

Kehamilan

Panjang

fetusPembentukan organ

4 minggu 7,5-10 mm Rudimental mata, telinga dan

hidung

8 minggu 2,5 cm Hidung, kuping, jari-jemari mulai

di bentuk. Kepala menekuk ke

dada.

12 minggu 9 cm Daun telinga lebih jelas, kelopak

mata melekat, leher mulai

terbentuk, alat kandungan luar

terbentuk namun belum

berdiferensiasi.

16 minggu 16-18 cm Genitalia eksterna terbentuk dan

dapat di kenal, kulit tipis dan warna

merah.

20 minggu 25 cm Kulit lebih tebal, rambut mulai

tumbuh di kepala dan rambut halus

(lanugo) tumbuh di kulit.

24 minggu 30-32 cm Kedua kelopak mata tumbuh alis

dan bulu mata serta kulit keriput.

Kepala besar. Bila lahir, dapat

bernapas tapi hanya beberapa jam

saja.

28 minggu 35 cm Kulit warna merah di tutupi verniks

kaseosa. Bila lahir, dapat bernapas,

menangis pelan dan lemah.

32 minggu 40-43 cm Kulit merah dan keriput. Bila lahir,

kelihatan seperti orang tua dan

kecil.

36 minggu 46 cm Muka berseri tidak keriput. Bayi

premature.

40 minggu 50-55 cm Bayi cukup bulan. Kulit licin,

verniks kaseosa banyak, rambut

kepala tumbuh baik, organ-organ

baik.

Tabel 2. Perkembangan Bentuk Janin

Gambar Keterangan

JANIN PADA BULAN KE-3

Pada akhir bulan ketiga, panjang tubuh

janin mencapai kira-kira 3 inci (7,62 cm) dan

berat badan kira-kira 1ons. Lengan, hasta dan

jari-jarinya, serta kedua kaki dan jemarinya

sudah ada, sedangkan kuku mulai terbentuk.

Demikian pula bagian luar telinga sudah ada

pada fase ini. Pangkal gigi pun mulai

terbentuk pada tulang rahang yang kecil, dan

Gambar Keterangan

organ-organ sex yang bagian dalam sudah

mulai tumbuh.

JANIN PADA BULAN KE-4

Pada fase ini, detak jantung janin sudah

dapat terdengar dengan menggunakan alat

khusus (dopller). Kepala yang bersambung

dengan bagian tubuh lainnya menjadi

bertambah besar pada bulan keempat, dan

panjang janin akan segera bertambah.

Pada akhir bulan keempat, panjang

tubuh janin akan mencapai kira-kira 7 inci

917,78 cm) dan berat badannya mencapai 4

ons. Ia sudah memiliki rambut, alis dan bulu

mata, serta mulai mengisap ibu jari tangannya.

JANIN PADA BULAN KE-5

Sepanjang bulan kelima, berat badan

janin berkisar pada 1/2 hingga 1 pon (0,24

hingga 0,45 kg) dan panjang tubuhnya antara

10 hingga 12 inci (25,4 hingga 30,5 cm).

Otot-ototnya sudah mulai berfungsi, sehingga

ia senantiasa bergerak. Biasanya pada bulan

kelima ini gerakan janin jelas dapat dirasakan

oleh ibunya.

Panjang tubuh janin berkisar antara 11

hingga 14 inci (27 hingga 35,5 cm) dan berat

Gambar Keterangan

JANIN PADA BULAN KE-6

badannya antara 1,5 hingga 2 pon (0,67

hingga 0,9). Kulitnya mengerut dan berwarna

kemerahan, serta dilapisi sejenis pelindung

yang disebut Vernix Caseosa.

JANIN PADA BULAN KE-7

Selama bulan ini janian terus tumbuh

dan bergerak. Apabila pada bulan ini janin

lahir maka masih dapat hidup, akan tetapi

harus dibantu dengan alat-alat pembantu dan

dampak lain dari kelairan janin pada bulan ini

adalah keadaanya masih lemah dan bayi

BBLR (Berat badan bayi lahir rendah),

sehingga harus di hangatkan kedalam

incubator agar suhu badan bayi bias mencapai

suhu yang normal.

JANIN PADA BULAN KE-8

Pada bulan ini janian sudah menjadi

lebih panjang dan lebih gemuk keadaannya.

Panjang tubuhnya mencapai 18 inci (45,7

sampai 5 pon atau 2,27 kg). Apabila janin

lahir pada fase ini, peluang untuk hidup lebih

besar, karena pertumbuhanya relative

sempurna.

Sepanjang bulan ini janin akan terus

tumbuh dan pada akhir bulan ini berat badan

Gambar Keterangan

JANIN PADA BULAN KE-9

janin umumnya berkisar antara 7 hingga 7,5

pon (3,18 hingga 3,40 kg) dan panjang

tubuhnya sekitar 20 inci 50 cm. Kulitnya

masih dilapisi cairan pelindung (liquor

Amnion). Posisi janin berubah sebagai

persiapan untuk lahir dan mulai turun

kebawah dengan kepala berada pada bagian

bawah dan janin sudah siap untuk dilahirkan.

(www.cakulobstetri.com).

d. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil

trimester I, II, III

System reproduksi dan payudara

1) Perubahan uterus

Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama dibawah

pengaruh estrogen dan progrsteron yang kadarnya meningkat.

Pembesran ini pada dasrnya disebabkan oleh hipertrofi otot polos

uterus, disamping itu, serabut-serabut kolagen yang adapun

menjadi higroskopik akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga

uterus dapat mengikuti pertumbuhan janin. Bila ada kehamilan

ektopik, uterus akan membesar pula, karena pengaruh hormon-

hormon itu. Begitu pula endometrium menjadi desidua.

Berat uterus normal lebih kurang 30 gram, pada akhir

kehamilan (40 minggu) berat uterus ini menjadi 1000 gram, dengan

panjang lebih kurang 20 cm, dan dinding lebih kurang 2.5 cm.

Pada bulan-bulan pertama kehamilan bentuk uterus seperti buah

advokat, agak gepeng. Pada kehamilan 4 bulan uterus berbentuk

bulat. Selanjutnya, pada akhir kehamilan kembali seperti bentuk

semula, lonjong seperti telur. Hubungan antara besarnya uterus

dengan tuanya kehamilan sangat penting diketahui, antara lain

untuk membuat diagnosis apakah wanita tersebut hamil fisiologi,

atau hamil ganda, atau menderita penyakit seperti mola hidatidosa,

dan sebagainya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dinding uterus terdiri

dari 3 lapisan otot. Lapisan otot longitudinal paling luar, lapisan

oto sirkuler paling luar, lapisan oto sirkuler paling dalam, dan

lapisan otot yang berbentuk oblik di antara kedua lapisan otot luar

dan dalam.ketika ada kehamilan ketiga lapisan ini tampak lebih

jelas.

Lapisan otot oblik berbentuk suatu anyaman seperti tikar,

memegang peranan penting pada persalinan disamping kedua

lapisan oto lainnya. Sinus-sinus pembuluh darah beraada diantara

anyaman otot oblik ini. Pospartum uterus berkontraksi dan pada

ketika ini sinus-sinus pembuluh darah yang terbuka terjepit,

sehingga perdarahan postpartum dapat dicegah.

Uterus pada wanita tidak hamil kira-kira sebesar telur ayam.

Pada kehamilan uterus tumbuh secara teratur, kecuali jika ada

gangguan pada kehamilan tersebut. Pada kehamilan 8 minggu

uterus membesar sebesar telur bebek, dan pada kehamilan 12

minggu kira-kira sebesar telur angsa. Pada saat ini fundus uteri

telah dapat diraba dari luar diatas simpisis. Pada pemeriksaan ini

wanita harus mengosongkan kandung kemihnya dahulu.

Pada minggu-minggu pertama ismus uteri mengadakan

hipertropi seperti korpus uteri. Hipertropi ismus pada triwulan

pertama membuat ismus menjadi panjang dan lebih lunak. Hal ini

dikenal dalam obstetri dengan tanda Hegar.

Pada kehamilan 16 minggu kavum uteri diisi oleh ruang

amnion yang berisi janin, dan ismus menjadi bagian korpus uteri.

Pada kehamilan 16 minggu besar uterus kira-kira sebesar kepala

bayi atau sebesar tinju orang dewasa. Dari luar fundus uteri kira-

kira terletak diantara setengah jarak pusat ke simpisis.

Pada kehamilan 20 minggu fundus uteri kira-kira terletak

dipinggir bawah pusat, sedangkan pada kehamilan 24 minggu

fundus uteri tepat berada dipinggir atas pusat.

Tanda Hegar

Pada kehamilan 28 minggu fundus uteri terletak kira-kira 3

jari diatas pusat atau sepertiga jarak antara pusat dan prosesus

xifoideus. Pada kehamilan 32 minggu fundus uteri terletak diantara

setengah jarak pusat dan prosesus xipoideus. Kehamilan 36 minggu

fundus uteri terletak kira-kira 1 jari dibawah prosesus xipoideus.

Dalam hal ini kepala bayi masih diatas pintu atas panggual.

Pemeriksaan tinggi fundus uteri dikaitkan dengan umur kehamilan

perlu pula dikaitkan dengan besarnya dan beratnya janin.

Dibawah ini ukuran tinggi fundus uteri dalam cm dikaitkan

dengan umur kehamilan dan berat bayi sewaktu dilahirkan.

Gambar 13. Tinggi fundus uteri dikaitkan dengan umur kehamilan

dan berat bayi sewaktu dilahirkan. Perhatikan kurve

bayi yang dilahirkan dengan berat badan 2500 g

Bila pertumbuhan janin normal maka tinggi fundus uteri pada

kehamilan 28 minggu sekurangnya 25 cm, pada 32 minggu 27 cm,

pada 36 minggu 30 cm. Pada kehamilan 40 minggu fundus uteri

turun kembali dan terletak kira-kira dibawah prosesus xipoideus.

Hal ini disebabkan oleh kepala janin yang pada primigravida turun

dan masuk kedalam rongga panggul.

Pada triwulan terakhir ismus lebih nyata menjadi bagian

korpus uteri, dan berkembang menjadi segmen bawah uterus. Pada

kehamilan tua karena kontraksi otot-otot bagian atas uterus,

segmen bawah uterus menjadi lebih lebar dan tipis, tampak batas

yang nyata antra bagian atas yang lebih tebal dan segmen bawah

yang lebih tipis. Batas itu dekaenal sebagai lingkaran retraksi

fisiologik. Dinding uterus diatas lingkaran ini jauh lebih tebal dari

pada dinding segmen bawah uterus.

Gambar 14. Perkembangan uterus pada beberapa tingkat

kehamilan; isinus uteri mulai menjadi bagian korpus

uteri

Gambar 15. Pembesaran uterus sampai kehamilan

Pada persalinan segmen bawah uterus lebih melebar lagi, dan

lingkaran retraksi fisiologik menjadi lebih tinggi. Postpartum pada

pemeriksaan dalam hanya dapat dikenal bagian atas uterus yang

berkontraksi baik, sedangkan bagian bawah uterus terba sebagai

bagian kantong yang lembek. Pada partus lama lingkaran retraksi

itu dapat naik tinggi sampai setengah pusat dan simfisis. .

(Sarwono Prawirohardjo 2007, hal.89-93)

Gambar 16. Kepala janin mulai masuk ruang panggul pada

kehamilan

Gambar 17. Ismus uteri berkembang menjadi segmen bawah uterus

2) Serviks uteri

Serviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan

karena hormon estrogen. Jika korpus uteri mengandung lebih

banyak jaringan otot, maka serviks lebih banyak mengandung

jaringan ikat, hanya 10% jaringan otot. Jaringan ikat pada serviks

ini banyak mengandung kolagen. Akibat kadar estrogen menigkat

dan dengan adanya hipervaskularisasi maka konsistensi serviks

menjadi lunak.

Serviks yang terdiri terutama atas jaringan ikat dan hanya

sedikit mengandung jaringan otot tidak mempunyai fungsi sebagai

sfingter. Pada partus serviks membuka saja mengikuti tarikan-

tarikan korpus uteri keatas dan rekanan bagian bawah janin

kebawah. Sesudah partus dapat pula dinyatakan bahwa serviks itu

berlipat-lipat dan tidak menutup seperti ditemukan pada sfingter.

Pada multipara dengan porsio yang bundar, porsio tersebut

mengalami cedera berupa lecet dan robekan, sehingga pospartum

tampak adanya porsio yang terbelah dua dan menganga. Hal ini

lebih jelas pada pemeriksaan postnatal, 6 minggu postpartum.

Perubahan-perubahan pada serviks perlu diketahui sedini mungkin

pada kehamilan, akan tetapi yang memeiksa hendaknya hati-hati

dan tidak dibenarkan melaksanakan secara kasar sehingga dapat

mengganggu kehamilan.

Kelenjar-kelenjar diserviks akan berfungsi lebih dan akan

mengeluarkan sekresi lebih banyak. Kadang-kadang wanita yang

sedang hamil mengeluh mengeluarkan cairan pervaginam lebih

banyak. Keadaan ini sampai batas tertentu masih merupakan

keadaan yang fisiologik. (Sarwono Prawirohardjo 2007, hal.94).

Dalam persiapan persalinan, estrogen dan hormon plasenta

relaksin membuat serviks lebih lunak. Sumbat mucus yang disebut

operculum terbentuk dari sekresi kelenjar serviks pada kehamilan

minggu ke-8. Sumbat mucus tetap berada dalam serviks sampai

persalinan dimulai, dan pada saat itu, dilatasi dilatasi serviks

menyebabkan sumbt tersebut terlepas. Terlihat mucus serviks

merupakan salah satu tanda dini persalinan (Harry

Oxon,dkk.2010).

3) Segmen Bawah Uterus

Segmen bawah uterus berkembang dari bagian atas kanalis

servikalis setinggi ostium interna bersama-sama isthmus uteri.

Segmen bawah lebih tipis dari pada segmen atas dan menjadi lunak

serta berdilatasi selama berminggu-minggu terakhir kehamilan

sehingga memungkinkan segmen tersebut menampung presenting

part janin. Serviks bagian bawah baru menipis dan menegang

setelah persalinan terjadi (Harry Oxon,dkk.2010).

4) Kontraksi Braxton – Hicks

Merupakan kontraksi tak teratur rahim dan terjadi tanpa rasa

nyeri di sepanjang kehamilan. Kontraksi ini barangkalimembantu

sirkulasi darah dalam plasenta (Harry Oxon.dkk.2010).

5) Vagina dan Vulva

Vagina dan serviks akibat hormone esterogen mengalami

perubahan pula. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina

dan vulva tampak lebih merah, agak kebiruan (livide)

Disebut tanda Chadwick. Vagina: Membiru karena pelebaran

pembuluh darah, PH 3.5-6 merupakan akibat meningkatnya

produksi asam laktat karena kerja lactobaci Acidophilus,

Keputihan, Selaput lender vagina mengalami edematous,

Hypertrophy, lebih sensitif meningkat seksual terutama triwulan III

(Prawirohardjo, 2007).

Pada awal kehamilan, vagina dan seriks memiliki warna

merah yang hampir biru (normalnya, bagian ini pada wanita yang

tidak hamil adalah merah muda). Warna kebiruan ini disebabkan

oleh dilatasi vena yang terjadi akibat kerja hormon progesteron

(Harry Oxon,dkk.2010).

Thrus merupakan infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan

jamur Candida Albicans secara berlebihan. Kehamilan dengan

kadar esterogen dan glukosa yang tinggi dalam sirkulasi darah

merupakan kondisi yang mendukung pertumbuhan candida dan

peningkatan pertumbuhan jamur ini menyebabkan iritasi lokal,

produksi sedikit secret yang berwarna seperti keju, timbulnya

bercak merah yang kadang-kadang terlihat pada dinding vagina

serta keluhan priritis hebat (Harry Oxon,dkk.2010).

6) Ovarium

Pada permulaan kehamilan masih didapat korpus luteum

graviditas samai terbentuknya plasenta pada kira-kira kehamilan 16

minggu. Korpus luteum graviditas berdiameter kira-kira 3 cm. Lalu

ia mengecil setelah plasenta terbentuk. Ditemukan pada awal

ovulasi hormon relaxing, suatu immunoreaktive inhibin dalam

sirkulasi maternal. Relaxin mempunyai pengaruh menenangkan

hingga pertumbuhan janin menjadi baik hingga aterm.

7) Mammae

Mammae akan membesar tegang akibat hormon

somatomammotropin, estrogen dan progesteron akan tetapi belum

mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan terbentuk lemak

sehingga mammae menjadi lebih besar. Apabila mammae akan

membesar, lebih tegang dan tampak lebih hitam seperti seluruh

areola mammae karena hiperpigmentasi. Pada kehamilan 12

minggu keatas dari putting susu dapat keluar cairan berwarna putih

agak jernih disebut colostrums.

Perubahan pada payudara yang membawa kepada fungsi

laktasi disebabkan oleh peningkatan kadar esterogen,

progesterone, laktogen plasental, dan prolaktin. Stimulasi

hormonal ini menimbulkan proliferasi jaringan, dilatasi pembuluh

darah dan perubahan sekretorik pada payudara, peningkatan

sensitivitas dan rasa geli mungkin dialami, khususnya oleh

primigravida pada kehamilan minggu ke-4 minggu, cairan yang

jernih ditemukan dalam payudara pada usia kehamilan 4 minggu

dan colostrum dapat diperah keluar pada usia kehamilan 16 minggu

(Harry Oxon,dkk 2010).

Payudara terus tumbuh disepanjang kehamilan dan ukuran

serta beratnya meningkat hingga mencapai

500 gram untuk masing-masing payudara. Areola menjadi

lebih gelap dan dikelilingi oleh kelenjar-kelenjar sebasea yang

menonjol (tuberkel Montgomery), kelenjar ini terlihat pada

kehamilan sekitar 12 minggu (Harry,Oxon .dkk 2010).

e. Tanda dan gejala kehamilan (diagnosa kehamilan) :

Tabel 3. Tanda dan gejala kehamilan

Minggu 0 4 8 12 16 20 24 26 32 36 40

Kehamilan Possible

- Tidak datang haid

- Payudara terasa geli

- Morning sickness

- Pembesaran payudara

- Sering buang air kecil

- Pigmentasi putting

- Kolostrum dalam payudara

- Quickening

Kehamilan Probable

- Tes kehamilan positif

- Uterus dapat diraba lewat

perut

- Kontraksi Braxton Hicks

Kehamilan Positif

- Denyut jantung janin

terdengar (auskultasi)

- Gerakan jantung janin

teraba oleh pemeriksa

- Bagian-bagian janin teraba

- Hasil pemeriksaan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

radiologi yang

membuktikan kehamilan

- Hasil pemeriksaan USG

yang membuktikan

kehamilan

√ √ √ √ √ √ √ √

1) Tanda Tidak Pasti Kehamilan

Subyektif

a) Amenorhoe

Berhentinya menstruasi pada seorang wanita yang sebelumnya

telah mengalami menstruasi sangat mendukung tenda

kehamilan. Oleh karena itu wanita harus mengetahui hari

pertama haid yang terakhir (HPHT) untuk dapat menentukan

umur kehamilan dan tanggal tafsiran persalinan (HTP). Apabila

HPHT dapat dipastikan maka dengan menggunakan rumus

Neegle, HTP juga dapat ditentikan. Cara menghitung dengan

rumus Neegle adalah sbb, tanggal HPHT ditambahkan dengan

7 dan bulannya dikurang 3.

Walaupun amenorhoe merupakan tanda penting untuk

mendiagnosa suatu kehamilan, tetapi kehamilan dapat juga

terjadi tanpa didahului dengan menstruasi, seperti pada :

(1) Seorang gadis yang menikah dini atau melakukan

hubungan seksual sebelum menarche. Kemungkinan

konsepsi/fertilisasi terjadi waktu ovulasi pertama kali.

(2) Ibu menyusui yang biasanya tidak menstruasi dalam masa

laktasi.

(3) Kadang-kadang terjadi pada wanita yang merasa yakin

telah menopause.

Amenorhoe dapat juga terjadi pada wanita yang tidak hamil,

hal ini dapat disebabkan oleh :

(4) Anovulasi (akibat dan adanya gangguan emosi, perubahan

lingkungan dan penyakit kronis)

(5) Pemakaian alat kontrasepsi hormonal.

b) Mual dengan atau tanpa muntah

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan

menghilang pada akhir triwulan pertama. Oleh karena sering

terjadi pada pagi hari disebut dengan “morning sickness” atau

sakit pagi.

Mual (emesis) dan muntah (vomiting) yang normal pada

kehamilan biasanya tidak menimbulkan gangguan pada

metabolisme tubuh. Bila mual dan muntah berlebihan, terlalu

sering sehingga mengakibatkan gangguan pada metabolisme

tubuh, hal ini disebut sebagai hiperemesis

c) Ngidam

Ibu hamil sering menginginkan makan makanan dan atau

minuman tertentu, terutama pada bulan-bulan pertama

kehamilannya.

d) Sering kencing

Biasanya terjadi pada triwulan pertama yang disebabkan oleh

penekanan kandung kencing oleh pembesaran uterus. Gejala ini

akan berkurang sampai hilang pada triwulan kedua dan muncul

kembali pada akhir kehamilan yang disebabkan penekanan

kandung kencing oleh penurunan bagian terendah janin (kepala

atau bokong)

e) Konstipasi atau obstipasi

Ini disebabkan karena menurunnya tonus otot khusus oleh

pengaruh hormone steroid.

Objektif

a. Sinkope/pingsan

Terjadi oleh karena peningkatan jumlah volume darah

pencairan darah yang disebut sebagai hidremia.

b. Payudara tegang

Mamma akan membesar dan tegang akibat hormone

somatomammotropin, estrogen, dan progesteron.

Estrogen menimbulkan hipertrofi system caluran sedangkan

progesteron menambah ses-sel asinus pada mamma.

Somatomammotropin juga mempengaruhi pertumbuhan sesl-

sel asinus dan menimbulkan perubahan-perubahan dalam sel-

sel, sehingga terjadi pembuatan kasein, laktalbumin, dan

laktoglobulin, dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan

mamma untuk laktasi.

c. Pigmentasi kulit

Terjadi penumpukan melanin pada kulit dibagian tubuh

tertentu terutama dibagian pipi dan dahi yang disebut dengan

cloasma gravidarum.

Garis middle abdomen juga mengalami perubahan warna

menjadi lebih gelap yang disebut dengan linea nigra.

d. Epulis

Sering terjadi pada triwulan pertama yang disertai

pembengkakan dan perdarahan gusi. Pada keadaan wanita

hamil yang kekurangan vitamin C juga dapat terjadi

perdarahan pada gusi.

e. Varices

Sebagai pengaruh hormone, pelebaran pembulun darah juga

sering terjadi.

f. Rahim membesar, sesuai dengan tuanya kehamilan

Setelah 12 minggu kehamilan, uterus biasanya dapat diraba

melalui dinding abdomen, tepat diatas symfisis sebagai sebuah

tumor/massa. Kemudian uterus akan bertambah besar seiring

dengan tuanya umur kehamilan. Pada dasarnya pembesaran ini

disebabkan oleh hipertrofi otot polos uterus, disamping itu

serabut-serabut kolagen yang adapun menjadi higroskopik

akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga uterus dapat

mengikuti pertumbuhan janin. Bila ada kehamilan ektopik,

uterus tetap membesar karena pengaruh hormone tersebut

begitupula dengan endometrium yang menjadi desidua.

g. Perubahan pada organ pelvic.

Terjadinya peningkatan suplay darah keorgan pelvic,, dan

pengaruh hormon-hormon steroid reproduksi menyebabkan

adanya perubahan pada organ pelvic, seperti :

1) Tanda Chadwick

Vagina dan vula mengalamipeningkatan pembuluh darah

karena pangaruh estrogen sihingga nampak makin merah

dan kebiru-biruan.

2) Tanda Piskascek

Pertumbuhan rahim ternyata tidak sama kesemua arah,

terjadi pertumbuhan yang cepat didaerah implantasi

plasenta, sehingga rahim bentuknya tidak sama.

3) Kontraksi Braxton Hicks

Perimbangan hormone estrogen dan progesteron

mengakibatkan perubahan konsentrasi sehingga

progesteron mengalami penurunan dan menimbulkan

kontraksi rahim. Kontraksi Braxton Hicks tidak dirasakan

sakit dan terjadi bersamaan diseluruh rahim, kontraksi ini

akan berkelanjutan menjadi kontraksi untuk persalinan.

4) Tanda Goodells

Seviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan

karena hormone estrogen. Jika korpus uteri mengandung

lebih banyak jaringan otot, maka serviks uteri lebih

bangyak mengandung jaringan ikat,hanya 10% jaringan

otot. Jaringan ikat pada serviks ini banyak mengandung

kolagen. Akibat kadar estrogen meningkat, dan dengan

adanya hipervaskularisasi, maka konsistensi serviks

menjadi lunak.

5) Tanda Hegar

Pada minggu-minggu pertama kehamilan, ishmus uteri

mengadakan hipertrofi seperti pada korpus uteri. Hipertrofi

ishmus pada triwulan pertama membuat ishmus menjadi

panjang dan lunak.

6) Teraba Ballottement

Jika uterus diketuk, maka akan terjadi pantulan pada

tempat impalntasinya.

h. Pemeriksaan Tes biologis kehamilan positif

Pada kehamilan ditemukan peningkatan kadar HCG dalam

urine. Sebagian kemungkinan postif palsu.

2) Tanda-tanda mungkin kehamilan

Reaksi kehamilan positif : Dasar dari tes kehamilan adalah

pemeriksaan hormon Chorinik gonadotropin sub unit beta (beta

heg) dalam urine. Jika terjadi kehamilan terjadi reaksi antigen-

antibodi dengan beta heg, sebagai anti gen beta heg dapat di

deteksi dalam darah dan urine mulai enam hari setelah implantasi

(penanaman embrio di dalam rongga rahim).

Cara khas yang dipakai untuk menentukan adanya Human

Chorionic Gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing

pertama pagi hari. Dengan tes kehamilan tertentu air kencing pagi

hari ini dapat membantu membuat diagnosis kehamilan sedini-

dininya (Yuni kusmiati, 2008).

Suhu basal yang sesudah ovulasi tetap tinggi terus antara

37,2°C sampai 37, 8°C adalah salah satu tanda akan adanya

kehamilan. Gejala ini sering dipakai dalam pemeriksaan

kemandulan (Winkjosastro dalam Prawirohardjo, 2008).

a. Tanda Hegar yaitu segmen bawah rahim melunak, tanda ini

terdapat pada dua pertiga kasus dan biasanya muncul pada

minggu ke enam dan sepuluh serta terlihat lebih awal pada

perempuan yang hamilnya berulang. Pada pemeriksaan

bimanual, segmen bawah uterus terasa lebih lembek. Tanda ini

sulit diketahui pada pasien gemuk / dinding abdomen tegang.

b. Tanda Chadwick. Biasanya muncul pada minggu ke delapan

dan terlihat lebih jelas pada wanita yang hamil berulang. Tanda

ini merupakan perubahan warna. Warna pada vagina dan vulva

menjadi lebih merah dan agak kebiruan timbul karena adanya

vaskularisasi pada daerah tersebut.

c. Tanda Goodell. Biasanya muncul pada minggu ke enam dan

terlihat lebih awal pada wanita yang hamilnya berulang. Tanda

ini berupa serviks menjadi lebih lunak dan jika dilakukan

pemeriksaan dengan speculum, serviks terlihat berwarna lebih

kelabu kehitaman.

d. Tanda Piscaseck. Uterus membesar secara simetris menjauhi

garis tengah tubuh (setengah bagian terasa lebih keras dari yang

lainnya) bagian yang lebih besar tersebut terdapat pada tempat

melekatnya (implantasi) tempat kehamilan. Sejalan dengan

bertambahnya usia kehamilan, pembesaran uterus menjadi

semakin simetris. Tanda piscaseek, dimana uterus membesar ke

salah satu jurusan hingga menonjol ke jurusan pembesaran

tersebut (Winkjosastro dalam Prawirohardjo, 2008).

e. Tanda Braxton Hicks. Yaitu bila uterus dirangsang mudah

berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa hamil.

Pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak ada

kehamilan misalnya mioma uteri, tanda ini tidak ditemukan.

3) Tanda pasti kehamilan

Tanda pasti kehamilan dapat ditentukan dengan jalan :

a. Kerja jantung janin

Denyut jantung janin, dengan stetoskop pada usia kehamilan 17

– 19 minggu, dengan Doppler pada usia kehamilan 10 minggu,

dengan ecokardiografi dapat mendeteksi sejak 48 hari setelah

HPHT terakhir.

b. Persepsi gerakan janin

Gerakan janin terdeteksi oleh pemeriksa setelah usia kehamilan

sekitar 20 minggu.

c. Deteksi kehamilan secara ultrasonografik

Setelah 6 minggu, denyut jantung sudah terdeteksi. Kantung

gestasi mulai dapat dilihat sejak usia kehamilan 4 – 5 minggu

sejak menstruasi terakhir, dan pada minggu ke-8 , usia gestasi

dapat diperkirakan secara cukup akurat.

(Yuni kusmiati,2008).

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan

1) Faktor fisik : status kesehatan, status gizi, gaya hidup

Status kesehatan, kondisi kesehatan sangat penting dalam

kehamilan, baik kondisi kesehatan sebelum atau selama kehamilan.

Kehamilan dapat lebih berbahaya lagi jika wanita tersebut sedang

sakit. Serangan penyakit sebelum dan selama kehamilan yang

dapat membahayakan janin terbagi atas dua kategori utama, yaitu

penyakit umum seperti diabetes, anemia berat, penyakit ginjal

kronik, dan penyakit menular antara lain rubella, dan sifilis.

Status gizi. Selama kehamilan ibu merupakan sumber nutrisi

bagi bayi yang dikandungnya. Apa yang ibu makan akan

mempengaruhi kondisi bayi. Apabila wanita hamil memiliki status

gizi kurang selama kehamilannya maka ia berisiko memiliki bayi

dengan kondisi kesehatan yang buruk. Dan wanita dengan status

gizi baik akan melahirkan bayi yang sehat.

Gaya hidup seperti perokok, mengkonsumsi obat-obatan,

alkohol, adalah hal yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayinya.

Semua benda tersebut dapat terserap dalam darah bayi melalui

system sirkulasi plasenta selama kehamilan.

Terpapar zat kimia berbahaya. Diketahui bahwa beberapa zat

cukup berbahaya bagi wanita hamil. Zat tersebut sering berkaitan

dengan kerusakan pada janin. Golongan zat tersebut antara lain zat

fisik misalnya radiasi, fibrasi, pana, dan kebisingan. Zat kimia

seperti toluene (bahan perekat) dan timah. Untuk itu ibu hamil

perlu melindungi bayinya dari zat berbahaya dengan menghindari

lingkungan kerja yang terpapar polusi ataupun tidak menggunakan

bahan kimiawi berbahaya di rumah.

Hamil diluar nikah dan kehamilan yang tidak diharapkan.

Pada kehamilan tidak diharapkan dengan berbagai alasan dapat

menimbulkan berbagai masalah klinis yang dapat memberatkan

kehamilan. Misalnya “morning sickness” berlebihan yang dapat

menyebabkan hiperemesis gravidarum yang memerlukan

perawatan khusus hingga melahirkan bayi BBLR. Selain itu, usaha

untuk menggugurkan kandungannya akan membahayakan diri dan

dapat menyebabkan infeksi, cacat yang akhirnya justru akan

menjadi beban keluarga.

2) Faktor psikologi, stressor internal, eksternal, substance abuse,

partner abuse

a) Stressor internal dan external

Faktor psikologis yang berpengaruh dalam kehamilan dapat

berasal dari dalam diri ibu hamil (internal) dan dapat juga

berasal dari faktor luar diri ibu hamil. Faktor psikologis yang

berasal dari dalam diri ibu dapat berupa latar belakang

kepribadian ibu dan pengaruh perubahan hormonal yang terjadi

selama kehamilan. Sedangkan faktor psikologis yang berasal

dari luar diri ibu dapat berupa pengalaman ibu dan gangguan

emosi baik berupa stress atau depresi yang dialami pada

trimester pertama kehamilan akan berpengaruh pada janin.

b) Dukungan keluarga

Ibu merupakan salah satu anggota keluarga yang sangat

berpengaruh sehingga perubahan apapun yang terjadi pada ibu

akan mempengaruhi keadaan keluarga. Oleh sebab itu ibu

memerlukan dukungan keluarga agar kehamilan dapat berjalan

dengan lancer, antara lain : memberkan dukungan pada ibu

untuk menerima kehamilannya, memberikan dukungan pada

ibu untuk menerima dan mempersiapkan peran sebagai ibu,

memberikan dukungan pada ibu untuk menghilangkan ras takut

dan cemas terhadap persalinan, member dukungan pada ibu

untuk menciptakan ikatan yang kuat antara ibu dan anak yang

dikandungnya melalui perawatan kehamilan dan persalinan

yang baik, menyiapkan keluarga lainnya untuk menerima

kehadiran anggota keluarga baru.

c) Dukungan suami

Orang yang paling penting bagi wanita hamil adalah suaminya.

Banyak bukti yang ditunjukkan bahwa wanita yang

diperhatikan dan dikasihi oleh pasangannya selama kehamilan

akan menunjukkan lebih sedikit gejala emosi dan fisik, lebih

mudah melakukan penyesuaian diri selama kehamilan dan

sedikit resiko komplikasi persalinan. Hal ini diyakini karena

ada dua kebutuhan utama yang ditunjukkan wanita hamil

selama hamil yaitu menerima tanda-tanda bahwa ia dicintai dan

dihargai serta kebutuhan akan penerimaan pasangannya

terhadap anaknya.

3) Faktor lingkungan, sosial budaya, fasilitas kesehatan, ekonomi

a) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud antara lain karena

kemiskinan, kurangnya pelayanan medik, kurang pendidikan

dan pengetahuan, termasuk pengaruh sosial budaya berupa

kepercayaan yang merugikan atau membahayakan. Dalam hal

ini bidan perlu melibatkan keluarga dan masyarakat agar

memperhatikan kebutuhan dan keselamatan ibu hamil.

b) Kebiasaan adat istiadat

Bidan harus dapat mengkaji apakah ibu hamil menganut atau

mempunyai kepercayaan atau adat kebiasaan tabu setempat

yang berpengaruh terhaadap kehamilan. Kemudian menilai

apakah hal tersebut bermanfaat, netral (tidak berpengaruh

terhadap keamanan atau kesehatan), tidak jelas (efek tidak

diketahui/tidak dipahami) atau membahayakan. Terutama bila

faktor budaya tersebut dapat menghambat pemberian asuhan

yang optimal bagi ibu hamil. Bidan harus mampu mencari jalan

untuk menolongnya atau meyakinkan ibu untuk merubah

kebiasaan-kebiasaan dengan member penjelasan yang benar.

c) Fasilitas kesehatan

Hal ini berhubungan dengan tempat ibu mendapatkan

pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya

sampai ibu dapat melahirkan dengan aman. Maka dari itu harus

tersedia fasilitas kesehatan yang memadai dengan jarak yang

mudah terjangkau akan member kemudahan bagi ibu hamil

untuk sering memeriksakan kehamilannya dan untuk

mendapatkan penanganan dalam keadaan darurat.

d) Sosial ekonomi

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi kehamilan ibu karena

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ibu

selama kehamilan antara lain makanan sehat, bahan persiapan

kelahiran, obat-obatan, tenaga kesehatan, dan transportasi/

sarana angkutan.

Kebutuhan fisik ibu hamil

a. Oksigen

Kebutuhan oksigen selama kehamilan meningkat sebagai repon

tubuh terhadap akcelerasi metabolisme rate perlu untuk menambah

masa jaringan pada payudara, hasil konsepsi, dan masa uterus, dll.

b. Nutrisi

Diharapkan wanita hamil dapat meningkatkan asupan nutrisinya

dua kali lipat sebelum hamil, karena ibu hamil harus membagi dua

makanan yang dikonsumsinya.

c. Personal hygiene

Personal hygiene ini berkaitan dengan perubahan system pada

tubuh ibu hamil karena selama hamil PH vagina menjadi asam

akibatnya vagina mudah terkena infeksi, selain itu wanita juga

mengeluarkan keputihan. Oleh sebab itu wanita hamil diharapkan

dapat menjaga kebersihan diri dan pakaiannya.

d. Pakaian

Pakaian yang dikenakan ibu hamil harus nyaman tanpa sabuk,

harus longgar, dan tidak terlalu ketat. Pakaian wanita hamil harus

ringan dan menarik karena wanita hamil tubuhnya akan tambah

menjadi besar. Sepatu pun harus terasa pas, tidak bertumit tinggi

dan tidak berujung lancip. Desain BH harus disesuaikan agar dapat

menyangga payudara yang tambah menjadi besar pada kehamilan

dan memudahkan ibu ketika akan menyusui. Kemudian korset

yang khusus untuk ibu hamil dapat membantu menekan perut

bawah yang melorot dan mengurangi nyeri punggung.

e. Eliminasi

Berkaitan dengan adaptasi gastrointestinal sehingga menurunkan

tonus dan motility lambung dan usus terjadi reabsorbsi zat

makanan peristaltic usus lebih lambat sehingga menyebabkan

obstipasi. Selain itu penekanan kandung kencing karena pengaruh

hormon estrogen dan progesteron sehingga menyababkan ibu

hamil sering kencing.

f. Seksual

Meningkatnya vaskularisasi pada vagina dan visera pelvis dapat

mengakibatkan meningkatnya sensitifitas seksual sehingga

meningkatkan hubungan intercourse.

g. Istirahat/tidur

Berhubungan dengan kebutuhan kalori pada masa kehamilan,

mandi air hangat sebelum tidur, tidur dalam posisi miring ke kiri,

letakkan beberapa bantal untuk menyangga, pada ibu hamil

sebaiknya banyak menggunakan waktu luangnya untuk banyak

istirahat atau tidur walau bukan tidur betulan hanya baringkan

badan untuk memperbaiki sirkulasi darah, jangan bekerja terlalu

capek dan berlebihan.

h. Mobilisasi dan body mekanik

Pada ibu selama hamil terjadi pembesaran perut sehingga pusat

gravitasi berubah dan postur tubuh berubah. Terjadi perubahan

postur tubuh menjadi lordosis fisiologis. Penekanan pada ligament

dan pelvic, cara baring, duduk, berjalan, dan berdiri dihindari

jangan sampai mengakibatkan injuri karena jatuh.

i. Exercise

Pada wanita hamil terjadi peregangan otot-otot, perlunakan

ligament-ligament, dan perlonggaran persendian sehingga area

yang paling bawah terpengaruh adalah tulang belakang, otot-otot

abdominal, dan otot dasar panggul. Disini ibu hamil diharapkan

dapat mengikuti senam hamil yang berfungsi untuk menjaga

kondisi otot-otot dan persendian yang berperan dalam proses

mekanisme persalinan.

Kebutuhan psikologis ibu hamil trimester I, II, dan III

a. Support keluarga dan support dari tenaga kesehatan

1) Dukungan suami

Dukungan suami yang diharapkan istri antara lain : suami

sangat mendambakan bayi dalam kandungan istri, suami

senang mendapat keturunan, suami menunjukkan kebahagiaan

pada kehamilan ini, suami memperhatikan kesehatan istri yakni

menanyakan keadaan istri/janin yang dikandung, suami tidak

menyakiti istri, suami menghibur/menenangkan ketika ada

masalah yang dihadapi istri, suami menasehati istri agar tidak

terlalu capek bekerja, suami membantu tugas istri, suami

berdoa untuk kesehatan istrinya dan keselamatannya, suami

menunggu ketika istrinya melahirkan, suami menunggu ketika

istrinya dioperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita

yang tidak mengalami depresi pada paska persalinan jika tidak

mengalami kepuasan dalam perkawinannya. Sebaliknya,

wanita yang mengalami depresi selama hamil dapat membaik

pasca persalinan apabila dalam perkawinan ia mengalami

kepuasan.

2) Dukungan keluarga

Ayah dan ibu kandung maupun mertua sangat mendukung

kehamilan ini, ayah dan ibu kandung serta mertua sering

berkunjung dalam periode itu, seluruh keluarga berdoa untuk

keselamatan ibu dan bayi walaupun ayah, ibu, dan mertua ada

di daerah lain, sangat didambakan dukungan melalui telepon,

surat ataupun doa dari jauh.

3) Dukungan lingkungan

Diperolehnya dari ibu-ibu pengajian/perkumpulan/kegiatan

yang berhubungan dengan keagamaan/sosial dalam bentuk doa

untuk kesehatan ibu hamil dan bayinya, membicarakan dan

menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan, adanya

diantara mereka yang mau mengantarkan ibu hamil untuk

periksa, menunggu ketika melahirkan, mereka dapat menjadi

seperti saudara bagi ibu hamil.

Trimester I

Suami dapat memberikan dukungan dengan mengerti dan

memahami setiap perubahan yang terjadi pada istrinya,

memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang dan berusaha

untuk meringankan beban kerja istri. Sebagai tenaga kesehatan

dapat memberikan dukungan dengan menjelaskan dan meyakinkan

pada ibu bahwa apa yang terjadi padanya adalah sesuatu yang

sangat normal, sebagian besar wanita merasakan hal yang serupa

pada trimester pertama. Membantu ibu untuk memahami setiap

perubahan yang terjadi padanya baik fisik maupun psikologis.

Yakinkan bahwa kebanyakan ibu akan mulai merasa lebih baik dan

berbahagia pada trimester kedua.

Trimester II

Dukungan yang diberikan oleh suami dan keluarga pada trimester

ini adalah bersama-sama dengan ibu untuk merencanakan

persalinan, ikut mewaspadai adanya komplikasi dan tanda-tanda

bahaya, dan bersama-sama mempersiapkan suatu rencana apabila

terjadi komplikasi. Karena ibu merasa lebih sehat dan

menginginkan kehamilannya, petugas kesehatan dapat memberikan

dukungan dengan mengajarkan kepada ibu tentang nutrisi,

pertumbuhan bayi, tanda-tanda bahaya, rencana kelahiran, dan

rencana kegawatdaruratan, karena saat ini merupakan waktu dan

kesempatan yang paling tepat.

Trimester III

Keluarga dan suami dapat memberikan dukungan dengan

memberikan dukungan dengan memberikan keterangan tentang

persalinan yang akan ibu lalui dan itu hanya masalah waktu saja.

Tetap memberikan perhatian dan semangat pada ibu selama

menunggu persalinannya. Bersama-sama mematangkan persiapan

persalinan dengan tetap mewaspadai komplikasi yang mungkin

terjadi. Sebagai seorang petugas kesehatan dapat memberikan

dukungan dengan memberikan penjelasan bahwa yang dirasakan

oleh ibu adalah normal. Kebanyakan ibu memiliki perasaan dan

kekhawatiran yang serupa pada trimester ini. Menenangkan ibu

dengan mengatakan bahwa bayinya saat ini merasa senang berada

dalam perut ibu dan tubuh ibu secara alamiah akan menyiapkan

kelahiran bayi.

b. Rasa aman dan nyaman selama kehamilan

Selama kehamilan mungkin ibu mengeluhkan bahwa ia mengalami

berbagai ketidaknyamanan, yang walaupun bersifat umum dan

tidak mengancam keselamatan jiwa, tapi itu tetap saja dapat

menyulitkan ibu. Bidan sebagai tenaga kesehatan harus

mendengarkan ibu, membicarakan tentang berbagai macam

keluhan dan membantunya mencari cara untuk mengatasinya

sehingga ibu dapat menikmati kehamilannya dengan aman dan

nyaman. Keluarga dapat memberikan perhatian dan dukungan

sehingga ibu merasa aman dan tidak sendiri dalam menghadapi

kehamilannya.

Persiapan menjadi orang tua dan persiapan sibling

a. Persiapan menjadi orang tua

1) Bersama-sama dengan pasangan selama kehamilan dan saat

melahirkan untuk saling berbagi pengalaman yang unik tentang

setiap kejadian yang dialami oleh masing-masing.

2) Berdiskusi dengan pasangan tentang apa yang akan dilakukan

untuk menghadapi status sebagai orang tua seperti akomodasi

bagi calon bayi, menyiapkan tambahan penghasilan, bagaimana

apabila nanti bila tiba saat ibu harus kembali bekerja, apa saja

yang diperlukan untuk merawat bayi. Hubungan ini dapat

memperkokoh perasaan diantara pasangan, bahwa memiliki

bayi berarti saling membagi tugas. Yang tidak kalah penting

adalah persiapan psikologis dalam menghadapi perubahan

status dari hanya hidup berdua dengan pasangan, sekarang

datang anggota baru yang memiliki berbagai keunikan.

b. Persiapan sibling

Jika memutuskan untuk mempunyai bayi lagi, kekuatan dari ikatan

batin antara ibu dan anak pertama akan terbukti sangat penting.

Anak-anak yang lebih tua, yang telah membentuk semacam

independensi dan ikatan batin yang kuat biasanya tidak begitu

merasa terancam oleh kedatangan bayi baru daripada anak-anak

yang belum mencapai kekuatan ikatan batin yang sama. Untuk

mempersiapkan sang kakak dalam menerima kehadiran adiknya

dapat dilakukan dengan : ceritakan mengenai calon adik yang

disesuaikan dengan usia dan kemampuannya untuk memahami, tapi

tidak pada usia kehamilan muda karena anak akan cepat bosan,

jangan sampai dia mengetahui tentang calon adiknya dari orang

lain, biarkan dia merasakan gerakan dan bunyi jantung adiknya,

gunakan gambar-gambar mengenai cara perawatan bayi, sediakan

buku yang menjelaskan dengan mudah tentang kehamilan,

persalinan, dan perawatan bayi, menunjukkan foto anak semasa

bayi, sehingga dapat membantunya membayangkan kecilnya tubuh

adiknya, mengajaknya menengok teman yang mempunyai bayi,

sehingga anak dapat menyentuhnya dan melihat bagaimana bayi

disusui, diganti pakaiannya, dan dimandikan.

Asuhan kehamilan kunjungan awal

a. Tujuan kunjungan

Mengumpulkan informasi mengenai ibu hamil yang dapat

membantu bidan dalam membina hubungan yang baik dan rasa

saling percaya antara ibu dan bidan, mendeteksi komplikasi yang

mungkin terjadi, menggunakan data untuk menghitung usia

kehamilan, dan tafsiran tanggal persalinan, merencanakan asuhan

khusus yang dibutuhkan ibu. Tujuannya adalah memfasilitasi hasil

yang sehat dan positif bagi ibu dan bayi, menegakkan hubungan

saling percaya, mendeteksi komplikasi-komplikasi kehamilan,

mempersiapkan kelahiran, memberikan pendidikan.

b. Pengkajian data subyektif ibu hamil

1) Informasi biodata, identitas ibu dan suami (nama, umur, suku,

agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat)

2) Riwayat kehamilan sekarang (HPHT, siklus menstruasi,

gerakan janin, masalah dan tanda-tanda bahaya, keluhan-

keluhan lazim pada kehamilan, penggunaan obat-obatan

termasuk jamu, kakhawatiran yang dirasakan).

3) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu (jumlah

kehamilan, anak yang lahir hidup, persalinan yang aterm,

persalinan yang prematur, keguguran atau kegagalan

kehamilan, persalinan dengan tindakan, riwayat perdarahan

pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, berat bayi

sebelumnya, masalah-masalah lain yang dialami).

4) Riwayat kesehatan/penyakit yang diderita sekarang dan dulu

(masalah kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, malaria, PMS,

HIV/AIDS, imunisasi TT)

5) Riwayat sosial ekonomi (status perkawinan, respon ibu dan

keluarga terhadap kehamilan ibu, riwayat KB, dukungan

keluarga, kebiasaan makan dan gizi yang dikonsumsi dengan

fokus pada vitamin A dan zat besi, kebiasaan hidup sehat

meliputi kebiasaan merokok, minum obat atau alkohol, beban

kerja dan kegiatan sehari-hari, tempat melahirkan, dan

penolong yang diinginkan).

c. Pemeriksaan fisik

1) Pemeriksaan fisik umum : tinggi badan, berat badan, tanda-

tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu, respirasi).

2) Kepala dan leher : kepala meliputi

bersih/kotor,benjolan,lesi ,edema di muka, ikterus pada mata,

bibir pucat, leher meliputi pembengkakan kelenjar limfe dan

tiroid.

3) Payudara : ukuran, simetris, puting payudara menonjol/masuk,

keluarnya kolostrum atau cairan lain, retraksi, massa, nodul

axilla.

4) Abdomen : luka bekas operasi, tinggi fundus uteri (jika > 12

minggu), letak, presentasi, posisi, dan penurunan kepala (kalau

> 36 minggu), mendengar denyut jantung janin (kalau > 18

minggu).

5) Tangan dan kaki : edema di jari tangan, kuku jari pucat, varises

vena, refleks patella.

6) Genitalia luar (externa) : varises, perdarahan, luka, cairan yang

keluar, kelenjar bartholin, bengkak (massa).

7) Genitalia dalam (interna) : serviks meliputi cairan yang keluar,

luka, kelunakan, posisi, mobilisasi, tertutup atau terbuka,

vagina meliputi cairan yang keluar, luka, darah, ukuran

adneksa, bentuk, posisi, mobilitas, kelunakan, massa (pada

trimester pertama).

d. Tes laboratorium

1) Haemoglobin : normalnya 10,5-14,0

2) Protein urin : normalnya bening (-)

3) Glukosa urin : normalnya biru (-)

4) VDRL : normalnya (-)

5) Faktor rhesus : normalnya RH +

6) Gol darah

7) HIV

8) Rubella

9) Tinja/cacingan

e. Menentukan diagnosa, menetapkan normalitas kehamilan,

membedakan antara ketidaknyamanan dalam kehamilan dan

kemungkinan komplikasi, mengidentifikasi kemungkinan

kebutuhan belajar.

Diagnosis dibuat untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :

1) Kehamilan normal dengan gambaran ibu sehat, tidak ada

riwayat obstetric buruk, ukuran uterus sama/sesuai usia

kehamilan, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal.

(Saifuddin, 2008).

2) Kehamilan dengan masalah khusus, seperti masalah keluarga

atau psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan

financial.

3) Kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan

rujukan untuk konsultasi dan atau kerjasama penanganannya.

Seperti hipertensi, anemia berat, pre-eklampsia, pertumbuhan

janin terhambat, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, dan

kondisi lain-lain yang dapat memburuk selama kehamilan.

4) Kehamilan dengan kondisi kegawatdaruratan yang

membutuhkan rujukan segera. Seperti perdarahan, eklampsia,

ketuban pecah dini, atau kondisi-kondisi kegawatdaruratan lain

pada ibu dan bayi.

f. Mengembangkan perencanaan asuhan yang komprehensif,

menetapkan kebutuhan.

g. Melaksanakan asuhan sesuai dengan kebutuhan.

h. Menetapkan jadwal kunjungan sesuai dengan perkembangan

kehamilan.

Asuhan kehamilan kunjungan ulang

a. Pengkajian data fokus : riwayat

Riwayat kehamilan sekarang, menanyakan perasaan ibu saat ini,

menanyakan masalah yang mungkin timbul, pemeriksaan keadaan

umum, emosi, dan tanda-tanda vital.

b. Deteksi komplikasi

Perlu ditanyakan ada tidaknya komplikasi pada kehamilan, seperti

perdarahan dari vagina, pengeluaran cairan yang baunya berbeda

dengan bau urin dari vagina, nyeri yang hebat, gerakan janin yang

abnormal, tidak ada gerakan janin, suhu tubuh yang tinggi, demam,

menggigil, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, pembengkakan

pada kaki, tangan, dan wajah.

c. Ketidaknyamanan

d. Pemeriksaan fisik

Keadaan umum, emosi, dan tanda-tanda vital, mengukur TFU,

palpasi abdomen, menghitung DJJ.

e. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan ulang terhadap kadar protein urin, hemoglobin.

f. Mengembangkan rencana sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan kehamilan.

Penatalaksanaan pelayanan antenatal

Setiap wanita hamil menghadapi risiko komplikasi yang bisa

mengancam jiwanya. Oleh karena itu, setiap wanita hamil memerlukan

sedikitnya empat kali kunjungan selama periode antenatal :

1) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14

minggu),

2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28),

3) Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36

dan sesudah minggu ke 36).

Pelayanan / asuhan standar minimal termasuk “8TSN” :

1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan

Ukuran berat badan dalam kg tanpa sepatu dan memakai yang

seringan-ringannya. Berat badan kurang dari 45 kg pada trimester III

dinyatakan ibu kurus kemungkinan melahirkan bayi dengan berat

badan lahir rendah. Ukuran tinggi badan ibu hamil juga harus

diperhatikan, untuk dapat mengatahui apakah ibu dapat melahirkan

normal atau tidak.

2. Ukur Tekanan Darah

Untuk mengatahui setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan

mengenali tanda-tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta

mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

3. Nilai Status Gizi (Ukur LILA )

Mengukur lila ( Lingkar lengan ) pada ibu hamil harus dilakukan untuk

mengatahui status gizi ibu. Ukuran yaitu 23,5 cm.

4. Ukur Tinggi Fundus Uteri

Mengukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan meteran kain

( sesudah kehamilan ) dari 24 minggu TFU dalam cm di ukur dari

sympisis pubis sampai fundus uteri ( Rukiayah dkk, 2009 )

5. Tentukan Presentasi Janin Dan DJJ

Pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk

memperkirakan usia kehamilan serta bila umur kehamilan bertambah,

memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke

dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan

rujukan tepat waktu. Serta melakukan pemeriksaan DJJ untuk

mengatahui kesejahtraan janin.

6. Pemberian Imunisasi Tetanusteksoid

Pemberian imunisasi TT sesuai dengan ketentuan TT1 diberikan pada

kunjungan antenatal pertama, TT2 diberikan 4 minggu setelah TT1.

7. Pemberian Tablet Zat Besi, Minimum 90 Tablet Selama

Kehamilan.

Dimulai dengan pemberian satu tablet sesudah makan, tiap tablet

mengandung Fe.So4 Mg ( zat besi 60 mg ) dan asam folat 500 mg,

minimal 90 tablet, Tablet besi ini sebaiknya tidak diminum bersama

the atau kopi karena mengganggu penyerapan. ( saifuddin,2007)

8. Tes Laboratorium

Tes laboratorium penting juga dilakukan untuk digunaan menilai

adanya masalah pada ibu hamil dan jika tertangani, maka akan

mencegah kematian dan kesakitan pada ibu dan anak.

Tes yang dilakukan yaitu Haemoglobin (Hb), protein urine, Glukosa

dalam urine, VDRL/RPL, Golongan darah, Human Immunodeficiency

virus ( HIV), Rubella, tinja untuk ova/telur cacing dan parasit

( Rukiyah dkk, 2009).

9. Tatalaksana Kasus

Perubahan Paradigma menunggu terjadinya dan menangani kasus

komplikasi menjadi pencegahan terjadinya komplikasi dan dapat

membawa perbaikan kesehatan bagi kaum ibu di Indonesia.

Penyesuaian ini sangat penting dalam upaya menurunkan angka

kematian ibu dan bayi baru lahir karena sebagian besar persalinan di

Indonesia masih terjadi di tingkat pelayanan kesehatan primer dimana

tingkat keterampilan dan pengetahuan petugas kesehatan difasilitas

pelayanan tersebut masih belum memadai. Deteksi dini dan

pencegahan komplikasi dapat menurunkan angka kesakitan dan

kematian ibu serta bayi baru lahir, jika semua tenaga penolong

persalinan dilatih agar mampu untuk mencegah atau deteksi dini

komplikasi yang mungkin terjadi, merupakan asuhan persalinan secara

tepat guna dan waktu, baik sebelum atau saat masalah terjadi dan

segera melakukan rujukan saat kondisi masih optimal, maka para ibu

akan terhindar dari ancaman kesakitan dan kematian.

10. Temu wicara

Dalam persiapan rujukan termasuk perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi serta KB pasca persalinan melakukan

anamnesis riwayat dan mengisi kartu ibu hamil/buku KIA secara

lengkap, dan memastikan bahwa kehamilan ibu diharapkan ( Rukiyah

dkk, 2009).

Cara menentukan umur kehamilan :

a. Naegele, yaitu hari + 7, bulan – 3, tahun + 1. Rumus ini digunakan

jika seorang wanita memiliki siklus haid yang teratur.

b. Jika seorang wanita memiliki siklus haid 35 hari, menurut rumus

Neagle HPHTnya akan ditambah 14 hari bukan 7 hari dan wanita

dengan siklus haidnya 21 hari, HPHTnya tidak perlu ditambah.

(Sarwono,2008)

c. Jika HPHT lupa, menggunakan patokan gerakan janin primigravida

dirasakan ibu pada kehamilan 18 minggu, multigravida pada

kehamilan 16 minggu. Dapat pula sebagai pegangan dipakai

perasaan nausea yang biasanya hilang pada kehamilan 12 – 14

minggu.

d. Penentuan umur kehamilan dengan ultrasonografi. Penentuan

kehamilan dengan ultrasonogtafi atau transabdomen dapat

digunakan pada usia kehamilan atau usia gestasinya kira-kira 5

minggu setelah hilangnya haid. (Linda Walsh, 2007, hal 101)

e. Tinggi fundus dengan menggunakan jari – jari tangan sesuai

dengan usia kehamilan (dengan cara leopold) :

Posisi uterus diketengahkan, letakkan ujung meteran pada simfisis,

kemudian diukur sampai fundus uteri maka akan terlihat hasil dalam

cm. TFU dengan cm dihitung mulai umur kehamilan >22 minggu.

Gambar 18. TFU menurut Mc. Donal dengan cm

Tabel 4. Tingggi Fundus Uteri diukur dengan jari

Umur

kehamilanTFU Keterangan

8 mgg Blm teraba Sebesar telur bebek

12 mgg 3 jari atas simfisis Sebesar telur angsa

16 mgg ½ pusat – simfisis Sebesar kepala bayi

20 mgg 3 jari bawah pusat -

24 mgg Sepusat -

28 mgg 3 jr ats pusat -

32 mgg ½ pusat – Px -

36 mgg 1 jr di bwh Px Kepala masih berada di atas

pintu panggul.

40 mgg 3 jr bwh Px Fundus uteri turun kembali,

karena kepala janin masuk ke

rongga panggul.

f. Tinggi fundus dengan menggunakan pita pengukur sesuai dengan

umur kehamilan pertama kali diperkenalkan oleh Mac Donald

pada dekade pertama abad ke-20.

Di bawah ini ukuran tinggi fundus uteri dalam cm dikaitkan

dengan umur kehamilan dan berat badan bayi sewaktu dilahirkan :

Bila pertumbuhan janin normal maka tinggi undus uteri pada

kehamilan pada 28 minggu 25 cm, pada 32 minggu 27 cm dan 36

minggu 30 cm. pada kehamilan 40 minggu fundus uteri turun

kembalidan terletak kira-kira 3 jari bawah Px, hal ini disebabkan

oleh kepala janin yang pada primigravida turun dan masuk ke

dalam rongga panggul. (Wiknjosastro, 2008 hal. 91)

Gambar 19 : posisi tangan untuk pengukuran tinggi fundus uteri

menggunakan pita pengukur

Palpasi abdomen :

Pemeriksaan Leopold :

Gambar 20. Leopold 1 sampai 4

Leopold I :

Gambar 21. Leopold 1

Untuk menentukan tinggi fundus uteri, menentukan usia kehamilan,

menentukan bagian janin yang ada pada fundus uteri.

Cara : Petugas menghadap kemuka ibu, uterus dibawa ketengah,

tentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang terdapat di

dalam fundus

Hasil : Kepala teraba benda bulat dan keras

Bokong teraba tidak bulat dan lunak

Leopold II :

Gambar 22. Leopold 2

Untuk menetukan bagian yang ada di samping uterus, menetukan

letak.

Cara : Uterus didorong kesatu sisi sambil meraba bagian janin yang

berada disisi tersebut dengan cara yang sama pada sisi uterus

yang lain.

Hasil : Punggung janin teraba membujur dari atas kebawah pada

letak kepala. Pada letak lintang dapat ditemukan kepala.

Leopold III :

Gambar 23. Leopold 3

Menentukan bagian janin yang berada di uterus bagian bawah.

Cara : Tangan kanan diletakan diatas simfisis dengan ibu jari

disebelah kanan ibu dengan empat jari lainnya disebelah kiri

ibu sambil meraba bagian bawah tersebut.

Hasil : Teraba kepala/bokong/bagian kecil janin.

Leopold IV :

Gambar 24. Leopold 4

Menetukan seberapa jauh bagian terendah bagian janin masuk ke

dalam panggul.

(www.merck.com/.../MMPE_OBGYN_260_01_eps.gif)

PENURUNAN KEPALA DENGAN PERLIMAAN DAN

GAMBARNYA

Cara menentukan taksiran persalinan :

Menentukan tanggal perkiraan partus, dengan rumus Naegele , yaitu

hari + 7, bulan – 3, tahun + 1.

Jika HPHT lupa, menggunakan patokan gerakan janin primigravida

dirasakan ibu pada kehamilan 18 minggu, multigravida pada

kehamilan 16 minggu. Dapat pula sebagai pegangan dipakai perasaan

nausea yang biasanya hilang pada kehamilan 12 – 14 minggu.

Palpasi abdomen :

Pemeriksaan Leopold :

a. Leopold I : Untuk menentukan tinggi fundus uteri, menentukan

usia kehamilan, menentukan bagian janin yang ada

pada fundus uteri.

b. Leopold II : Untuk menetukan bagian yang ada di samping

uterus, menetukan letak.

c. Leopold III : Menentukan bagian janin yang berada di uterus

bagian bawah.

d. Leopold IV : Menetukan seberapa jauh bagian terendah bagian

janin masuk ke dalam panggul.

Cara menghitung berat badan janin dalam kandungan :

Menghitung perkiraan berat badan janin (PBBJ) menurut cara

Jonson:

a. Bila bagian terendah janin masuk pintu atas panggul :

PBBJ = ( TFU –11 ) x 155

b. Bila bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul :

PBBJ = ( TFU – 12 ) x 155

Cara menghitung denyut jantung janin :

Auskultasi :

Dengan stetoskop Laennec bunyi jantung janin baru dapat didengar

pada kehamilan 18 – 20 minggu. Dengan dopler dapat terdengar sejak

usia kehamilan 12 minggu.

DJJ = 1 menit penuh ( 60 detik)

Pemeriksaan hemoglobin :

Pemeriksaan Hb dilakukan 2 kali selama kehamilan, pada trimester

pertama dan pada kehamilan 30 minggu, karena pada usia 30 minggu

terjadi puncak hemodilusi. Ibu dikatakan anemia ringan Hb < 11 gr%,

dan anemia berat < 8 gr%. Dilakukan juga pemeriksaan golongan

darah, protein dan kadar glukosa pada urine. Untuk saat ini anemia

dalam kehamilan di Indonesia ditetapkan dengan kadar Hb < 11 gr%

pada trimester I dan III atau Hb < 10,5 gr% pada trimester. Anjuran

program nasional Indonesia adalah pemberian 60 mg/hari elemental

besi dan 50 g asam folat untuk profilaksis anemia. Program Depkes

memberikan 90 tablet besi selama 3 bulan. (Pengurus IBI, 2008)

Pertambahan berat badan selama hamil :

1) Pertambahan berat total selama kehamilan pada primigravida sehat

yang makan tanpa batasan adalah sekitar 12,5 kg. Dengan

distribusi pertambahan berat badan sebagai berikut :

(a). Payudara : 0,5 kg

(b).Fat/lemak : 3,5 kg

(c). Plasenta : 0,6 kg

(d).Fetus : 3,4 kg

(e). Cairan ketuban (amniotic fluid) : 0,6 kg)

(f). Pembesaran uterus : 0,9 kg

(g).Penambahan darah : 1,5 kg

(h).Cairan ekstraseluler : 1,5 kg

Total : 12,5 kg

(Cunningham, 2007)

2) Kenaikan berat badan wanita hamil rata – rata antara 6,5 kg sampai

16 kg. Bila berat badan naik lebih dari semestinya anjurkan untuk

mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Lemak

jangan dikurangi, terlebih – lebih sayur mayur dan buah-buahan.

(Wiknjosastro, 2008)

3) Kenaikan BB per Trimester :

Triwulan pertama 1.000 – 1.500 gr

Triwulan kedua 4.500 gr

Triwulan ketiga 5.000 – 5.500 gr

10.000 – 12.000 gr

(Sarwono,2008)

Kebutuhan gizi ibu hamil :

1) Trimester I (minggu 1-13)

Kebutuhan gizi masih tetap seperti biasa.

2) Trimester II (minggu 14-28)

Ibu memerlukan tambahan kalori 285 kal, protein lebih tinggi

dari biasa yaitu 1,5 gr/kg BB

3) Trimester III (minggu 28-lahir)

Kalori sama dengan trimester II tapi protein naik menjadi 2 gr/kg

BB.

4) Indeks Masa Tubuh (IMT)

Berat Badan

IMT = --------------------------------

Tinggi badan 2 (m)

Tabel 8. IMT Ibu Hamil

Sumber Data Kategori Rekomendasi kenaikan

berat

Depkes RI Normal (18,5 – 25

kg)

10 – 13 kg

Institute Of

Medicine

Rendah < 19,8 kg

Normal 19,8 – 26

kg

Tinggi > 26 kg

12,5 – 18 kg

11,5 – 16 kg

7 – 11,5

Sumber: Gizi Ibu Hamil, Edisi 1,3 G Publisher 2009, Jakarta

Tabel 5 . Kebutuhan gizi ibu hamil dalam ukuran rumah tangga

Bahan

Makanan

Ukuran Rumah

Tangga

Tidak

Hamil

Ibu hamil

TW I TW II TW III

Nasi

Ikan

Tempe

Sayuran

Buah

Gula

Susu

Air

Minyak

Piring

Potong

Potong

Mangkuk

Potong

Sdk mkn

Gelas

Gelas

Sdk mkn

3 ½

1 ½

3

1 ½

2

5

1

4

4

3 ½

1 ½

3

1 ½

2

5

1

4

4

4

2

4

3

2

5

1

6

6

3

3

5

5

2

5

1

6

6

(Gizi dalam Kespro,2009)

Kecukupan gizi yang dianjurkan untuk ibu hamil sesuai dengan

Gizi dalam kespro ,Gizi Ibu Hamil adalah:

c. Kalori : 2185 kal

d. Protein : 56 gram

e. Kalsium : 900 mg

f. Fosfor : 650 mg

g. Besi (Fe) : 46 µg

h. Iodium : 175 mg

i. Magnesium : 950 mg

j. Seng : 20 mg

k. Vitamin A : 750 RE

l. Vitamin B : 400-600 IU

m. Vitamin C : 60 mg

n. Vitamin B12 : 1,3 mg

o. Asam Folik : 300 µg

p. Casein : 10,2 mg

q. Riboflavin : 2,3 mg

r. Piridoksin : 2,6 mg

Contoh Menu Sehari Serta Nilai Gizi Yang Dikandungnya Untuk

Kehamilan Triwulan III

Tabel 6. Menu sehari serta nilai gizi untuk kehamilan triwulan III

Makanan Bahan Berat URT Kalori Protein Lemak HA

Sarapan

Pagi

Nasi

Telur

dadar

Teh manis

Beras

Telur ayam

Minyak

Teh dan gula

50

50

10

10

1 gls

1 btr

1 sdm

1 sdm

180

81

87

36,4

3,4

6,4

0,1

0,05

0,35

6

9,8

-

39,4

0,35

-

9,4

Jam

10.00

Pagi

Susu sapi Susu 10 2 sdm 6,1 6,32 0,35 0,45

Biskuit Gula

Biskuit

10

25

1 sdm

2,5 buah

36,4

114,5

-

1,725

-

36

9,4

18,77

Makan

Siang

Nasi

Empal

daging

Tempe

bacem

Sayur sop

Pepaya

Beras

Daging sapi

Minyak

Tempe

Wortel,

Kentang,

Buncis/kol

Pepaya

100

50

10

50

10

10

10

100

2 gls

1ktk korek

1 sdm

1 ktk korek

1 ptg bsr

1 buah bsr

1 genggam

1 ptg bsr

360

103,5

87

74,5

2,4

4,2

3,5

46

6.8

9,4

0,1

9,1

0,14

0,12

0,24

0,5

0,7

7

9,8

2

0,02

0,03

0,02

-

78,9

-

-

6,3

0,53

0,93

0,7

12,2

Jam

16.00

Teh manis

Jagung

rebus

Teh dan gula

Jagung muda

10

50

1 sdm

1 buah

36,4

64,5

-

2,5

-

0,65

9,4

15,15

Makan

Malam

Nasi

Daging

ayam

Telur

ceplok

Beras

Daging ayam

Minyak

Telur ayam

Minyak

100

50

10

50

10

2 gls

1 paha

1 sdm

1 btr

1 sdm

360

151

87

81

87

6,8

9,1

0,1

6,4

0,1

0,7

12,5

9,8

6

9,8

78,9

-

-

0,35

-

Sayur

urap

Pisang

Kacang pnjng

Toge

Kelapa

Pisang

50

25

15

30

1 genggam

1 genggam

1 genggam

1 buah

22

5,6

17

40

1,35

0,5

0,2

0,6

0,15

0,05

0,2

0,1

3,9

1,2

3,5

12,5

Jam

21.00

Singkong

rebus

Air Putih

Singkong