Volume 4, Nomor 1, April 2020 P–ISSN - Portal Publikasi ...

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Volume 4, Nomor 1, April 2020 P–ISSN - Portal Publikasi ...

ii

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (JPPDAS) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Balai

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS) kerjasama dengan

Masyakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI). Terbitan ini telah mendapatkan P-ISSN: 2579-6097 dan

E-ISSN: 2579-5511. Terbitan pertama jurnal ini adalah Volume 1 Nomor 1 yang diluncurkan pada tanggal 28

April 2017. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu setiap Bulan April dan Oktober. Setiap terbitan

berisi 6 Karya Tulis Ilmiah (KTI).

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan dalam JPPDAS merupakan hasil-hasil penelitian yang memberikan

kontribusi secara ilmiah dalam pengelolaan DAS. Ruang lingkup jurnal meliputi bidang pengelolaan lahan dan

vegetasi, konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan, hidrologi, sosial, ekonomi, kelembagaan, penginderaan

jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mendukung teknologi pengelolaan DAS.

TERBITAN

JPPDAS diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS), Badan Litbang dan Inovasi

(BLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerjasama

dengan Masyarakat Konservasi Air dan Tanah Indonesia (MKTI).

ISSN print/ P-ISSN : 2579-6097

ISSN electronic/ E-ISSN : 2579-5511

Edisi elektronik tersedia di

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS

Seluruh KTI yang diterbitkan diberi nomor DOI yang digabungkan dengan awalan DOI

Crossreff http://dx.doi.org/10.20886/jppdas

FREKUENSI PENERBITAN

Jurnal diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu April dan Oktober.

KEBIJAKAN PEER REVIEW

Setiap KTI yang diterbitkan di JPPDAS akan ditelaah awal meliputi kesesuaian ruang lingkup jurnal dan tata cara

penulisan menurut petunjuk penulisan. Selanjutnya telaah dilakukan minimal oleh dua reviewer dengan

mempertimbangkan kebaruan, orisinalitas, metode, dan dampak keilmuan.

AKREDITASI

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (JPPDAS) telah terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 3 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019. Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.

iii

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

ALAMAT KORESPONDENSI

Sekretariat Redaksi JPPDAS:

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS

Alamat: Jl. Jend. A. Yani – Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta 57102, Jawa Tengah-Indonesia

Telepon: +62-271-716709

Fax:+62-271-716959

Jam Kerja: Senin - Jumat, 07.30 -16.00 WIB

Email:[email protected]

Website:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS

PENYERAHAN ONLINE

Penulis yang akan menyerahkan KTI ke JPPDAS perlu melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan

password.

Registrasi pada:

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS/user/register

Login pada:

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS/login

Karya tulis ilmiah harus dikirim secara daring. Penulis dapat memantau status dan proses telaah KTI dengan

login dalam jurnal tersebut.

CHECKLIST PERSIAPAN PENYERAHAN

Sebelum mengunggah KTI, penulis diminta untuk mengecek kelengkapan penyerahannya dengan seluruh item

di bawah ini. Apabila KTI tidak sesuai dengan petunjuk jurnal, maka akan dikembalikan ke penulis

1. Karya tulis ilmiah harus ditulis berdasarkan template JPPDAS dan sesuai dengan pedoman bagi penulis.

2. Format referensi berdasarkan gaya American Psychological Association (APA) edisi ke 6 dan dikelola

dengan perangkat lunak Mendeley.

3. Delapan puluh persen dari referensi yang digunakan merupakan referensi primer terbitan 10 tahun

terakhir.

4. Formulir pernyataan etis (Formulir JPPDAS 01_paper) dan formulir transfer hak cipta (Formulir JPPDAS

06_copyright Kesepakatan transfer) harus dilampirkan saat penyerahan KTI.

PROSES PENGEDITAN (COPY EDITING) DAN KOREKSI CETAKAN (PROOFREADING)

Setiap KTI yang diterima oleh JPPDAS akan dilakukan pengeditan untuk peningkatan kualitas tata bahasa oleh

tim editorial.

iv

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

PEMERIKSAAN PLAGIARISME Pemeriksaan plagiarisme dilakukan oleh tim editorial JPPDAS. Apabila terindikasi plagiarisme, maka KTI akan ditolak. PENGELOLAAN REFERENSI Untuk ketepatan pengambilan sumber informasi,

silakan menggunakan perangkat lunak pengelola

referensi Mendeley dalam membuat bibliografi,

referensi dan kutipan dalam teks. Format referensi

berdasarkan gaya APA ke 6. Mendeley adalah

manajer referensi gratis yang dapat diunduh pada:

https://www.mendeley.com/Download-mendeley-

desktop.

KEBIJAKAN AKSES TERBUKA

Karya tulis ilmiah dalam JPPDAS dapat

diakses secara terbuka dengan tujuan

mendukung pertukaran informasi dan pengetahuan

secara global.

IZIN CC

Jurnal Penelitian Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai dikelola

oleh BPPTPDAS, BLI, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan di bawah CC BY-NC-SA Creative

Commons Attribution Non Komersial Berbagi

seperti attribution 4.0 internasional.

PENGELOLAAN BIAYA

Jurnal ini tidak membebankan pembiayaan dalam pemrosesan. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan secara elektronik tersedia secara bebas pada website. Penulis dapat menggunakan file dengan ekstensi .pdf yang telah diterbitkan untuk keperluan non-komersial pada website institusi atau pribadi.

PROSES INDEX DAN ABSTRAK

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

telah terindeks dari layanan berikut: Cross Ref, Google

Scholar, Mendeley, Indonesian Scientific Journal

Database (ISJD), PKP Publishing Services, Cite Factor,

Bielefeld Academic Search Engine (BASE), dan

Scientific and Literature (SCILIT).

HAK CIPTA

Jurnal ini dan kontribusi individu yang terkandung di

dalamnya dilindungi oleh hak cipta BPPTPDAS, BLI,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hak

cipta tersebut mengikuti ketentuan dan kondisi yang

berlaku dalam penggunaannya.

PERNYATAAN PRIVASI

Nama dan alamat email yang masuk dalam jurnal ini

akan digunakan secara eksklusif untuk kebutuhan

jurnal dan tidak akan digunakan untuk kebutuhan

pihak lain.

v

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

EDITORIAL TEAM

Editor in-Chief

Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M.Sc. (Scopus ID=26030255700)

Hidrologi dan Konservasi Tanah Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS)

Editor

Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For.Sc. (Scopus ID=6603222376)

Rehabilitasi Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB)

Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc. (Scopus ID=57073753500)

Hidrologi dan Konservasi Tanah IPB, Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI)

Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., P.hD. (Scopus ID=55266523600)

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis

Universitas Gadjah Mada (UGM)

Dr. Ishak Yassir, S.Hut., M.Si. (Scopus ID=25930199200)

Rehabilitasi Lahan Hidroklimatologi

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi KSDA

Dr. Muhammad Anggri Setiawan, M.Sc. (Scopus ID=23487125500)

Geografi UGM

Dr. Agung Budi Supangat, S.Hut., M.T. Hidrologi BPPTPDAS

Dr. rer. Agr. Evi Irawan, SP., M.Sc. Ekonomi Lingkungan BPPTPDAS

Dr. Ir. Dewi Retna Indrawati, M.P. Sosial Ekonomi BPPTPDAS

Dr. Irfan Budi Pramono, M.Sc. (Scopus ID=57194592259)

Hidrologi BPPTPDAS

Saut A. Sagala, ST., M.Sc., Ph.D. (Scopus ID=35323035100)

Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung (ITB)

Nunung Puji Nugroho, S.Hut., M.Sc., Ph.D. (Scopus ID=56991068300)

Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografi

BPPTPDAS

Dr. S. Andy Cahyono, SP., M.Si. Ekonomi Kehutanan BPPTPDAS

Yongky Indrajaya, S. Hut., M.T., M.Sc. (Scopus ID=57189633934)

Perencanaan Hutan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestri

Dr. Ir. Hunggul Yudono S.H. Nugroho, M.Si. (Scopus ID=57194607752)

Hidrologi dan Konservasi Tanah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar

vi

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

Copy Editor

Dr. Ir. Endang Savitri, M.Sc. Hidrologi dan Konservasi Tanah BPPTPDAS

Dr. Ir. Nining Wahyuningrum, M.Sc. Hidrologi dan Konservasi Tanah BPPTPDAS

Advisory

Slamet Edi Sumanto, S.Sos, M.Si. BPPTPDAS

Journal Manager

Ir. Salamah Retnowati, M.Si. BPPTPDAS

Tri Hastuti Swandayani, S.Kom., M.Si. BPPTPDAS

Section Editor Web Admin

Esa Bagus Nugrahanto, S.Hut. BPPTPDAS R.M. Tommy Kusuma BPPTPDAS Alvian Febry Anggana, S.Hut. BPPTPDAS Agung Budi Kuwadto BPPTPDAS Arina Miardini, S.Hut., M.Sc. BPPTPDAS

Baharinawati W. Hastanti, S.Sos., M.Sc. BPPTPDAS Secretariat

Diah Auliyani, S.Hut., M.Si. BPPTPDAS Ir. Salamah Retnowati, M.Si. BPPTPDAS Upik Pramuningdiyani, S.Kom. BPPTPDAS Upik Pramuningdiyani, S.Kom. BPPTPDAS Tri Hastuti Swandayani, S.Kom., M.Si. BPPTPDAS Proofreaders Haryani Ambarwati, S.Kom. BPPTPDAS

Esa Bagus Nugrahanto, S.Hut. BPPTPDAS

Alvian Febry Anggana, S.Hut. BPPTPDAS Layout Editor

Arina Miardini, S.Hut., M.Sc. BPPTPDAS Wahyu Wisnu Wijaya, S.Hut. BPPTPDAS Baharinawati W. Hastanti, S.Sos., M.Sc. BPPTPDAS Uchu Waluya Heri Pahlana, S.Hut. BPPTPDAS Diah Auliyani, S.Hut., M.Si. BPPTPDAS Eko Priyanto, S.P., M.GIS BPPTPDAS

Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M.Sc. BPPTPDAS

Sekretariat Redaksi JPPDAS: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Alamat: Jl. Jend. A. Yani – Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta / 57102 Telepon/Fax: (0271) 716709 dan 716959 E-mail: [email protected]; Website:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS

Diterbitkan di Surakarta, Indonesia ©2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS

vii

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

REVIEWER

Prof. Dr. Hidayat Pawitan, M.Sc. (Scopus ID=55177185300)

Hidrologi Sumberdaya Air IPB

Prof. Dr. Ir. Putu Sudira, M.Sc. Hidroklimatologi UGM

Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S. (Scopus ID = 57195307987)

Sosial Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS)

Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.Si. (Scopus ID=56469817600)

Konservasi Tanah dan Air IPB, MKTI

Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. (Scopus ID=48461414700)

Kebijakan Kehutanan UGM

Prof. Dr. rer. nat. Junun Sartohadi, M.Sc. (Scopus ID=24766831900)

Geografi Tanah dan Lingkungan UGM, MKTI

Prof. Dr. rer.nat Muh Aris Marfa’i, M.Sc. (Scopus ID=22951320200)

Penginderaan Jauh dan Kebencanaan UGM

Prof. Dr. I.G.A. K.R. Handayani, S.H., M.H. (Scopus ID = 56460408200)

Aspek Hukum Pengelolaan DAS UNS

Dr. Ir. Ai Dariah, M.Si. (Scopus ID=55366276400)

Konservasi Tanah dan Air Balai Penelitian Tanah (Balittanah), Badan Litbang Pertanian, MKTI

Projodanoedoro, M.Sc., Ph.D. (Scopus ID= 54083041300)

Penginderaan Jauh UGM

Dr. Ir. Maswar, M.Agric.Sc. (Scopus ID = 56527177600)

Konservasi Tanah dan Air Balittanah, Badan Litbang Pertanian

Dr. Prabang Setyono, S.Si., M.Si. (Scopus ID=56179823100)

Ekologi Pemodelan dan Rekayasa Lingkungan

UNS

Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. (Scopus ID = 57188728132)

Sosial dan Kelembagaan UNS

Sekretariat Redaksi JPPDAS: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Alamat: Jl. Jend. A. Yani – Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta / 57102 Telepon/ Fax: (0271) 716709 dan 716959 E-mail : [email protected]; Website: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS

Diterbitkan di Surakarta, Indonesia ©2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS

viii

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Editor dan Mitra Bestari yang

telah menyunting dan memberi saran yang konstruktif terhadap Karya Tulis Ilmiah dalam Jurnal

Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Volume 4 Nomor 1, April 2020.

1. Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S.

2. Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.Si.

3. Dr. Agung Budi Supangat, S.Hut., M.T.

4. Dr. Ir. Ai Dariah, M.Si.

5. Dr. Ir. Dewi Retna Indrawati, M.Si.

6. Dr. Ir. Hunggul Yudono S.H. Nugroho, M.Si.

7. Dr. S. Andy Cahyono, S.P., M.Si.

8. Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M.Sc.

9. Nunung Puji Nugroho, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

10. Yongky Indrajaya, S. Hut., M.T., M.Sc.

ix

Volume 4, Nomor 1, April 2020

P–ISSN: 2579-5511

E–ISSN: 2579-6097

DAFTAR ISI (CONTENTS)

Judul Halaman

IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR (Implication of Goverment Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental Economical Aspect Towards Water and Soil Conservation)

AL. Sentot Sudarwanto ________________________________________________ 1-16

MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN (Developing a participatory planning process of micro-watershed management: a lesson learned)

Agung Budi Supangat, Dewi Retna Indrawati, Nining Wahyuningrum, Purwanto, dan Syahrul Donie_____________________________________________________ 17-36

STUDI KARAKTERISTIK HIDROLOGI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) JIRAK MENGGUNAKAN TIME SERIES ANALYSIS (Hydrological Characteristics Study of Jirak Sub Watershed Using Time Series Analysis)

Bayu Argadyanto Prabawa ______________________________________________ 37-52

POLA HUJAN DI BAGIAN HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DALAM PERENCANAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR (Rainfall pattern for water resources utilization planning in the upperstream of Bengawan Solo Watershed)

Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum __________________________________ 53-62

FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS BERBASIS MORFOMETRI UNTUK PRIORITAS PENANGANAN EROSI DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI OYO (Fuzzy analytic hierarchy process based on watershed morphometry for erosion priority mapping in Oyo Sub Watershed)

Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini _________________________________ 63-78

APLIKASI METODE SIDIK CEPAT JASA LINGKUNGAN PADA DAS MIKRO (Rapid assessment method of environmental services in the micro catchment)

Anang Widicahyono, San Afri Awang, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan___ 79-102

x

JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (JPPDAS)

ABSTRAK

P-ISSN : 2579-5511 Vol.4 No.1, April 2020

E-ISSN : 2579-6097

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya

UDC/ ODC: 631.4+630*116 AL. Sentot Sudarwanto 1 1Fakultas Hukum, dan Peer group PPLH LPPM Universitas Sebelas Maret IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI

LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 1 - 16 Apabila masyarakat wilayah hulu melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA), masyarakat bagian hilir ikut merasakan manfaatnya, oleh sebab itu masyarakat hulu perlu diberi Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Penulisan ini bertujuan menganalisis konsekuensi logis pengaturan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup terhadap KTA khususnya terkait dengan jasa lingkungan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan IJL telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tetapi belum ada pengaturan secara rinci terkait penghitungan jasa lingkungan KTA yang dilakukan oleh masyarakat hilir kepada masyarakat hulu. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama pemerintah membentuk tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola dana jasa lingkungan. Masyarakat hilir membayar jasa lingkungan kepada masyarakat hulu sebagai penyedia jasa melalui lembaga pengelola jasa lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI perlu segera menyusun peraturan teknis tentang mekanisme dan penghitungan IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di wilayah hilir kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah hulu. Kata kunci: Implikasi; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; KTA; DAS

UDC/ ODC: 556.51 Agung Budi Supangat1, Dewi Retna Indrawati1, Nining Wahyuningrum1, Purwanto1, dan Syahrul Donie 1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS) MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 17 - 36 Tahapan perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala operasional (DAS mikro). Kesulitan dan kegagalan pengelolaan DAS mikro seringkali bermula dari kegagalan dalam membangun proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan kolaboratif dengan para pihak terkait. Kegiatan penelitian tindakan (action research) ini bertujuan untuk menemukan proses/tahapan perencanaan partisipatif yang lebih aplikatif berdasarkan pengalaman dan evaluasi proses yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan di DAS Mikro Naruan, Sub DAS Keduang, DAS Bengawan Solo Hulu. Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Basis data dasar (baseline data) detil terkait karakteristik potensi dan kerentanan wilayah DAS mikro sangat penting diketahui sebelum proses perencanaan; 2) Proses perencanaan pengelolaan DAS mikro tidak dapat sepenuhnya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi perlu kombinasi antara sistem top down dan partisipatif; 3) Perencanaan yang sifatnya top down menyangkut pemberian rambu-rambu pengelolaan lahan yang benar di wilayah hulu DAS; 4) Perencanaan partisipatif dilakukan pada saat penyusunan rencana penggunaan/ pemanfaatan lahan, jenis kegiatan konservasi yang sesuai serta andil sumber daya dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi; 5) Rencana kolaboratif perlu dibangun dengan para pihak terkait dalam rangka keterpaduan dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan DAS mikro. Kata kunci: Kolaborasi, DAS mikro, partisipasi, perencanaan

xi

JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (JPPDAS)

ABSTRAK

P-ISSN : 2579-5511 Vol.4 No.1, April 2020

E-ISSN : 2579-6097

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya

UDC/ ODC: 556(594.59) Bayu Argadyanto Prabawa1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta STUDI KARAKTERISTIK HIDROLOGI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) JIRAK MENGGUNAKAN TIME SERIES ANALYSIS Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 37 - 52

Sub Daerah ALiran Sungai (DAS) Jirak adalah salah satu aliran sungai yang muncul kembali di Gunungkidul. Aliran sungai mengalir ke dalam. Gua Kalisuci, dan menjadi sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah ini digunakan untuk kegiatan pariwisata yang dikenal sebagai Cave Tubing. Masalah utama dari kegiatan pariwisata ini adalah terjadinya banjir. Banjir ini berasal dari debit yang berasal dari Sungai Jirak sebagai hulu dari Gua Kalisuci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hidrologis Sub DAS Jirak di lokasi Wisata Gua Kalisuci dengan harapan akan menambah pemahaman pengelola wisata Gua Kalisuci terkait pengaturan sistem peringatan dini dan sistem evakuasi ketika terjadi banjir. Karakteristik hidrologi ditentukan dari rating curve, jeda waktu (Tlag) dan perhitungan curah hujan efektif (Pe). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jeda waktu antara kejadian hujan dan kejadian banjir awal di Sub DAS Jirak berkisar antara 2,5 hingga 3 jam. Respon debit puncak yang cepat mengindikasikan bahwa Sub DAS Jirak memiliki sistem drainase yang cepat merespon hujan di musim hujan. Persentase curah hujan efektif ditentukan dari 17 hidrograf banjir terpilih yang nilainya meningkat dari fase awal hingga akhir musim hujan. Karakteristik hidrologi Sub DAS Jirak ini dapat digunakan oleh tim manajemen pariwisata Gua Kalisuci sebagai peringatan dini dan untuk evakuasi ketika banjir terjadi. Kata Kunci: banjir, karakteristik hidrologi, jeda waktu, hujan efektif

UDC/ ODC: 556.12(594.55) Diah Auliyani1 dan Nining Wahyuningrum1 1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS (BPPTPDAS) POLA HUJAN DI BAGIAN HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DALAM PERENCANAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 53 - 62 Informasi mengenai fluktuasi hujan sangat penting terutama bagi masyarakat lokal yang masih bergantung pada sumberdaya alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hujan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya air. Data curah hujan tahun 1990-2016 dari 14 stasiun penakar hujan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui fluktuasi hujan dan pergeseran musim. Curah hujan tahunan di hulu DAS Bengawan Solo bervariasi antara 1.433,5 mm hingga 3.231,2 mm dengan rerata mencapai 2.224,6 mm. Tidak terjadi perubahan awal musim hujan maupun musim kemarau, namun demikian durasi musim hujan mengalami peningkatan dari 7 bulan (Oktober-April) pada periode 1990-1998 dan 1999-2007, bertambah menjadi 8 bulan (Oktober-Mei) pada periode 2008-2016. Sebesar 90% curah hujan terkonsentrasi pada musim hujan. Pemanenan air hujan dapat dilakukan untuk mengurangi runoff di musim hujan sekaligus sebagai upaya penyediaan sumberdaya air di musim kemarau. Kata kunci: curah hujan; pergeseran musim; sumberdaya air; Bengawan Solo

xii

JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (JPPDAS)

ABSTRAK

P-ISSN : 2579-5511 Vol.4 No.1, April 2020

E-ISSN : 2579-6097

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya

UDC/ ODC: 631.459(594.59) Alfiatun Nur Khasanah1 dan Arina Miardini2

1 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS (BPPTPDAS) FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS BERBASIS MORFOMETRI UNTUK PRIORITAS PENANGANAN EROSI DI

SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI OYO

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 63 - 78

Erosi merupakan salah satu indikasi kerusakan DAS. Dalam pengelolaan DAS perlu dilakukan urutan prioritas penanganan dengan memperhatikan karakteristik DAS, salah satunya yaitu karakter morfometri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi prioritas penanganan erosi di Sub DAS Oyo berdasarkan data morfometri dengan menggunakan pemodelan Fuzzy AHP. Parameter morfometrik yang mempengaruhi erosi adalah Rbm (bifurcation ratio), Rc (circulatory ratio), Dd (drainage density), T (texture), Su (gradient), dan Rn (rugness number). Nilai tertinggi dari hasil analisis menunjukkan lokasi prioritas yang harus didahulukan penanganan erosinya. Tingkat prioritas tinggi terdapat pada 21 sub-sub DAS dengan luas 3.82 ha, tingkat sedang pada 35 sub-sub DAS dengan luas 17.780,21 ha, tingkat rendah pada 106 sub-sub DAS dengan luas 48.974,46 ha. Urutan prioritas penanganan erosi pada tingkat sub DAS sangat penting untuk menyusun rencana pengelolaan DAS dalam rangka pengendalian erosi tanah yang sesuai sebagai upaya perlindungan tanah dari erosi lebih lanjut.

Kata kunci: fuzzy-AHP; morfometri; prioritas; erosi; Sub DAS Oyo

UDC/ ODC : 556.51 Anang Widicahyono1, San Afri Awang2, Ahmad Maryudi2, dan M. Anggri Setiawan3 1Program Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 2Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 3Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada APLIKASI METODE SIDIK CEPAT JASA LINGKUNGAN PADA DAS MIKRO Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 79 - 102

Wilayah DAS terbagi habis oleh ekosistem dengan keragaman jasa lingkungan yang dapat dijadikan sebagai kerangka dasar kegiatan pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta mengaplikasikan metode sidik cepat identifikasi dan penilaian jasa lingkungan pada level DAS mikro di Sub DAS Cebong, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan tiga prinsip dasar: (i) spasial dan hubungan antar wilayah, (ii) mekanisme hubungan sebab akibat, serta (iii) nilai potensi dan dampak. Metode sidik cepat jasa lingkungan merupakan kombinasi analisis spasial dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis, analisis hubungan sebab akibat dengan metode system thinking, serta valuasi ekonomi. Hasil identifikasi sidik cepat menunjukkan keragaman jasa lingkungan di Sub DAS Cebong berupa: 1) jasa penyediaan dengan jasa utama sumber makanan dan air domestik, 2) jasa regulasi dengan jasa utama cadangan karbon dan pengendalian erosi sedimentasi, 3) jasa habitat dengan jasa utama biodiversitas, dan 4) jasa budaya dengan jasa utama pariwisata. Jasa penyediaan makanan dalam bentuk pertanian kentang memberikan nilai manfaat paling tinggi, namun memunculkan penurunan potensi jasa lingkungan lainnya. Jasa budaya berupa pariwisata, meskipun nilai manfaat langsungnya lebih rendah, namun dapat mendukung keberlanjutan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam DAS. Penelitian ini menjadi sebuah inisiasi petunjuk teknis rencana pengelolaan DAS mikro berbasis jasa lingkungan.

Kata kunci: metode sidik cepat; jasa lingkungan; DAS Mikro

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.1-16

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 1

IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG

INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR

(Implication of Goverment Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental

Economical Aspect Towards Water and Soil Conservation)

AL. Sentot Sudarwanto1 1Fakultas Hukum, dan Peer group PPLH LPPM Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Email: [email protected]

Diterima: 1 November 2019; Direvisi: 26 Maret 2020; Disetujui: 30 Maret 2020

ABSTRACT

If the upstream community carries out the Soil and Water Conservation (SWC), whereas the downstream community participates in the benefits, therefore the upstream community needs to be rewarded with Payment Environmental Services (PES). This writing aims to analyze the logical consequences of the regulation of environmental economic instruments toward the SWC, especially related to environmental services. The research method is a normative juridical approach, using secondary data consisting of primary and secondary legal materials using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the PES has been regulated in Government Regulation Number 46 of 2017 on Environmental Economic Instruments but there is no detailed regulation related to the calculation of SWC environmental services performed by downstream communities toward upstream communities. The Watershed Management Coordination Forum together with the government formed an Ad Hoc team whose task was to manage environmental service funds. Downstream communities pay for environmental services to the upstream communities as service providers through the environmental service management agencies. Therefore, the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia needs to immediately compile technical regulations on the mechanism and calculation of SWC from communities and governments in the downstream region to the government and communities in the upstream region. Keywords: Implication; instruments of living environmental economic; soil and water

conservation

ABSTRAK

Apabila masyarakat wilayah hulu melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA), masyarakat bagian hilir ikut merasakan manfaatnya, oleh sebab itu masyarakat hulu perlu diberi Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Penulisan ini bertujuan menganalisis konsekuensi logis pengaturan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup terhadap KTA khususnya terkait dengan jasa lingkungan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan IJL telah diatur dalam Peraturan

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

2 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tetapi belum ada pengaturan secara rinci terkait penghitungan jasa lingkungan KTA yang dilakukan oleh masyarakat hilir kepada masyarakat hulu. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama pemerintah membentuk tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola dana jasa lingkungan. Masyarakat hilir membayar jasa lingkungan kepada masyarakat hulu sebagai penyedia jasa melalui lembaga pengelola jasa lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI perlu segera menyusun peraturan teknis tentang mekanisme dan penghitungan IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di wilayah hilir kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah hulu. Kata kunci: Implikasi; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; KTA; DAS

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam bisa diartikan

sebagai segala sesuatu yang berada di

lingkungan alam, dan manusia bisa

memanfaatkannya untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Meningkatnya

jumlah manusia berdampak pada semakin

besarnya pemanfaatan sumber daya alam

untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Hal ini akan diikuti dengan munculnya

berbagai permasalahan lingkungan yaitu

menurunnya daerah resapan, penurunan

kualitas lingkungan, dan berubahnya pola

cuaca sehingga menyebabkan

ketidakseimbangan antara pemanfaatan

dan ketersediaan sumber daya dalam

kuantitas dan kualitas yang memadahi.

Hal ini merupakan ciri bahwa daya dukung

Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun,

yang dapat mengakibatkan terganggunya

perekonomian dan tata kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, daya dukung

DAS harus ditingkatkan dengan

pengelolaan yang melibatkan masyarakat

dan berbagai institusi yang punya tugas

pokok fungsi terkait pengelolaan DAS.

Pengelolaan DAS merupakan upaya

manusia dalam mengatur hubungan

timbal balik antara sumber daya alam dan

manusia di dalam DAS serta segala

aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan

keserasian ekosistem serta meningkatnya

kemanfaatan sumber daya alam bagi

manusia secara berkelanjutan.

Kebijakan dalam pengelolaan

lingkungan hidup telah diatur, namun

permasalahan lingkungan masih terus

terjadi. Kebijakan yang mengatur tidak

cukup untuk mengendalikan dan

menyelesaikan permasalahan lingkungan,

jika pelaksanaan dan pengawasannya

cenderung normatif, sementara

eksploitasi sumber daya terus dilakukan,

maka terjadi degradasi lingkungan. Tanah

dan air merupakan sumber daya vital

sebagai penyangga kehidupan manusia

dan makhluk hidup lainnya. Solusi

permasalahan degradasi lingkungan

khususnya tanah dan air adalah peraturan

perundang-undangan terhadap

perlindungan konservasi lingkungan, dan

kebijakan publik lembaga pengelola KTA

yang berkualitas, responsif dan aplikatif.

(Samedi, 2015) menyebutkan faktor sosial

dan ekonomi merupakan faktor dominan

yang menjadi tantangan besar dalam

upaya konservasi. Efektivitas pelaksanaan

konservasi dapat dicapai dengan

kelengkapan hukum yang memadai untuk

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 3

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

membuat sumber daya alam bermanfaat

secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pembayaran jasa lingkungan merupakan

salah satu instrumen ekonomi sebagai

bagian dari instrumen pengelolaan

lingkungan hidup. Lingkungan beserta

segenap komponen didalamnya memiliki

peran dalam mendukung kehidupan,

tetapi belum dipertimbangkan dalam

sistem ekonomi. Hal ini menjadi dasar

bagi konsep pembayaran jasa lingkungan.

Perwujudan pembayaran jasa lingkungan

berupa penghargaan atau reward yang

diberikan oleh para pemanfaat air karena

keberadaan air di dataran rendah dalam

hal ini hilir sangat bergantung pada

ketersediaan air yang ada di kawasan hulu

(Sutopo, Sanim, Saukat, & Mawardi,

2011). Selama ini masyarakat daerah hulu

diminta untuk melakukan KTA, sedangkan

masyarakat bagian hilir ikut merasakan

manfaatnya. Masyarakat hilir sebagai

penerima manfaat perlu membayar dana

kompensasi sebagai imbal jasa kepada

masyarakat hulu sebagai pengasil jasa

lingkungan.

Pembayaran jasa lingkungan atau

Payment for Environment Service (PES)

merupakan pemberian penghargaan

kepada pengelola atau penghasil jasa

lingkungan dari suatu lahan atau

ekosistem berupa pembayaran dana

kompensasi/insentif atau dana konservasi

untuk kepentingan pengelolaan. Salah

satu program PES yang sudah

dilaksanakan di Indonesia adalah Program

Pengembangan Kebijakan dan

Percontohan PES atau IJL di DAS Krueng

Montala, Jantho, Kabupaten Aceh Besar

oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) Komisi Ekonomi dan Sosial untuk

Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) bersama

World Wide Fund for Nature (WWF)

Indonesia Kantor Program Aceh dan

Badan Pengelola Dampak Lingkungan

Daerah (Bapedalda) Aceh sejak Desember

2011 (Wardah & Farsia, 2013). Menurut

Wardah dan Farsia (2013), pelaksanaan

Program PES di Krueng Montala ini,

terdapat beberapa hal yang perlu

dievaluasi antara lain, pertama perangkat

hukum di tingkat nasional dan lokal belum

mendukung pelaksanaan program PES

khususnya untuk jasa lingkungan air,

karena belum adanya mekanisme standar

yang disepakati untuk pelaksanaan PES.

Kedua, mekanisme dan standar

pembayaran PES di Krueng Montala masih

pada tahap awal, sehingga masyarakat

belum mendapatkan manfaat ekonomi

secara langsung.

Program IJL saat ini telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014

Tentang Konservasi Tanah dan Air dan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2017 Tentang Instrumen Ekonomi

Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan

DAS selama ini masyarakat daerah hulu

melakukan KTA dan masyarakat bagian

hilir ikut merasakan manfaatnya.

Masyarakat hilir sebagai penerima

manfaat perlu membayar dana

kompensasi sebagai imbal jasa kepada

masyarakat hulu, maka perlu dipikirkan

mekanisme pemberian kompensasinya.

Sampai saat ini, pengaturan mengenai

mekanisme pemberian dan penghitungan

IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

4 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

wilayah hilir kepada pemerintah dan

masyarakat di wilayah hulu belum ada.

Berdasarkan masalah tersebut di atas,

tujuan dari penelitian ini adalah

menganalisis konsekuensi logis

pengaturan tentang instrumen ekonomi

lingkungan hidup terhadap KTA khususnya

terkait dengan IJL.

II. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif yaitu dengan

mencermati pijakan yuridis yang

mengatur tentang topik persoalan

penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah

data sekunder yaitu data yang diperoleh

dari kajian literatur, sedangkan sumber

data terdiri dari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum

primer terdiri dari Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014

tentang Konservasi Tanah dan Air, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2017 Tentang Instrumen Ekonomi

Lingkungan Hidup. Bahan hukum

sekunder terdiri dari literatur dan jurnal

nasional maupun internasional yang

mengkaji tentang IJL.

Setelah data sekunder yang

diperlukan di dalam penelitian ini

terkumpul, maka selanjutnya dilakukan

analisis data menggunakan analisis

kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konservasi Tanah dan Air

Tanah dan air merupakan sumberdaya

alam utama sebagai penyokong

kehidupan makhluk hidup di bumi. Kedua

sumber daya tersebut mudah mengalami

kerusakan dan terdegradasi terutama

karena berbagai aktivitas pembangunan

seperti kegiatan pertanian, industri,

infrastuktur, serta perumahan. Degradasi

lahan juga dapat disebabkan oleh

pembukaan atau pemanfaatan hutan yang

hanya berorientasi ekonomi tanpa

memperhatikan kaidah lingkungan baik

melalui kegiatan pengusahaan hutan,

konversi kawasan hutan menjadi areal

pertambangan, perkebunan, dan

pemukiman yang kurang terencana

dengan baik. Kerusakan tanah bisa terjadi

karena hilangnya unsur hara, erosi tanah,

serta pencemaran tanah. Adapun

kerusakan air dapat berupa mengeringnya

mata air atau berkurangnya debit air,

penurunan kualitas air akibat sedimentasi,

dan pencemaran air. Jika tanah dan air

mengalami kerusakan maka fungsi utama

tanah sebagai penopang kehidupan akan

terganggu. Oleh karena itu, diperlukan

upaya KTA untuk menjaga kualitasnya

agar dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan. Hal ini merupakan

tanggung jawab dan kewajiban

pemerintah bersama masyarakat.

Konservasi sumber air penting untuk

dilakukan salah satunya dengan cara

vegetatif melalui penanaman lahan kritis

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 5

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

di daerah tangkapan air. Salah satu contoh

upaya konservasi air yang berpotensi

untuk pengembangan IJL (payment for

enviromental services) sekaligus upaya

dalam menekan deforestasi adalah

kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air

di Kawasan Suaka Alam Marapi Provinsi

Sumatera Barat (Riska, Bambang, &

Budiyono, 2013). Penerapan pembayaran

jasa lingkungan untuk kegiatan rehabilitasi

hutan dan lahan merupakan salah satu

solusi untuk mengatasi kerusakan fungsi

hidrologi Sub DAS Way Betung Kabupaten

Pesawaran Provinsi Lampung dengan

bentuk pembayaran berupa uang tunai,

pembangunan pedesaan, bantuan bibit

dan pupuk dan hewan ternak (Arafat,

Wulandari, & Qurniati, 2015).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014

Tentang Konservasi Tanah dan Air,

menyebutkan bahwa KTA merupakan

upaya pelindungan, pemulihan,

peningkatan, dan pemeliharaan fungsi

tanah pada lahan sesuai dengan

kemampuan dan peruntukan lahan untuk

mendukung pembangunan yang

berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Berbagai tindakan konservasi tanah juga

merupakan tindakan konservasi air

dimana setiap perlakuan yang diberikan

pada suatu wilayah DAS, akan

mempengaruhi tata air pada wilayah

tersebut dan tempat-tempat di hilirnya.

Kegiatan KTA antara lain meliputi

pengendalian erosi dan banjir, pengaturan

pemanfaatan air, peningkatan daya guna

lahan, peningkatan produksi dan

pendapatan petani termasuk peningkatan

peran serta masyarakat (Wahyudi, 2014).

Salah satu upaya untuk meningkatkan

produksi pangan, meningkatkan

produktivitas lahan secara berkelanjutan

dan menjaga kelestarian lingkungan dapat

dilakukan dengan pemanfaatan lahan

kering berlereng dengan menerapkan

teknologi KTA yang tepat (Heryani &

Sutrisno, 2013). Penelitian yang dilakukan

Katharina (2007) pada usaha tani kentang

menunjukkan bahwa usaha pertanian

yang menerapkan teknik konservasi

memperoleh pendapatan yang lebih

rendah daripada yang tidak menerapkan

teknik konservasi. Namun demikian

analisis jangka panjang (20 tahun ke

depan), usaha tani yang menerapkan

teknik konservasi memberikan

keuntungan yang lebih tinggi daripada

tidak mengadopsi teknik konservasi. Hal

ini menunjukkan bahwa konservasi yang

dilakukan petani sekarang atau saat ini

merupakan investasi jangka panjang dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, petani

yang menerapkan teknik konservasi

terhadap lahan usahataninya harus

diberikan insentif dan kepada masyarakat

yang melakukan kegiatan konservasi

diberikan imbal jasa terhadap konservasi

yang dilakukannya.

Koordinasi di antara para stakeholder,

instansi terkait dan peningkatan peran

serta masyarakat dalam penerapan KTA

diperlukan untuk pengembangan

teknologi KTA dalam sistem usaha tani

yang berkelanjutan. Peran serta

masyarakat di dalam KTA melalui berbagai

upaya pemberdayaan yang diarahkan dan

digerakkan oleh pemerintah melalui

penyuluhan dan pelatihan. Untuk

mengikutsertakan masyarakat dalam

penyelenggaraan KTA maka dilaksanakan

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

6 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

pendekatan pengelolaan DAS terpadu

berbasis masyarakat.

Pengelolaaan DAS berbasis masyarakat

dilaksanakan secara terencana dan

terpadu bersifat parsitipatif dengan

melibatkan peran serta berbagai unsur

masyarakat bersama–sama pemerintah

baik provinsi maupun kabupaten/kota

serta unsur swasta yang berpengaruh

terhadap keberhasilan pengelolaan DAS.

Para pihak terkait pengelolaan DAS yaitu

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,

LSM Pemerhati Lingkungan Hidup, sektor

swasta/pelaku usaha, Kelompok tani dan

masyarakat, akademisi, Lembaga

Masyarakat Desa dan Hutan (LMDH) dan

Forum Koordinasi pengelolaan DAS. Hal

tersebut dimaksudkan agar semua

institusi yang berkepentingan bersama-

sama dengan masyarakat untuk

melakukan pengelolaan DAS secara

terintegerasi. Oleh karena sistem

pemerintahan di Indonesia berbasis

administrasi maka perlu pijakan yuridis

berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang

pengelolaan DAS, dimana salah satu

klausul pasalnya menyebutkan kerjasama

lintas daerah dalam pengelolaan DAS

antar wilayah. Oleh karena itu, kegiatan

KTA melalui pengelolaan DAS berbasis

masyarakat yang dilaksanakan secara

terencana dan terpadu perlu dilakukan

dengan sistem partisipatif agar

masyarakat sadar terhadap pentingnya

lingkungan, terutama tanah dan air,

sehingga masyarakat tergerak untuk

melaksanakan konservasi di lingkungan

sekitarnya melalui kerjasama antar

pemilik kepentingan, yakni masyarakat,

swasta dan pemerintah.

B. Imbal Jasa Lingkungan Sebagai

Kewajiban Kompensasi Pemerima

Kemanfaatan Hasil Konservasi Tanah

Dan Air

1. Pijakan yuridis pengaturan imbal jasa

lingkungan

a) Undang-undang Nomor 37 Tahun

2014 Tentang Konservasi Tanah dan

Air

Penyelenggaraan KTA diatur dalam

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014

Tentang Konservasi Tanah dan Air

(UUKTA). Konservasi tanah dan air

dilaksanakan berdasarkan asas:

partisipatif, keterpaduan, keseimbangan,

keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal,,

dan kelestarian.

Pasal 3 UUKTA, disebutkan bahwa

tujuan penyelenggaraan konservasi tanah

dan air adalah melindungi permukaan

tanah dari pukulan air hujan yang jatuh,

meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah,

dan mencegah terjadinya konsentrasi

aliran permukaan; menjamin dan

mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan

agar mendukung kehidupan masyarakat

untuk mewujudkan manfaat ekonomi,

sosial, dan lingkungan hidup secara

seimbang dan lestari; meningkatkan daya

dukung DAS; meningkatkan kemampuan

untuk mengembangkan kapasitas dan

memberdayakan keikutsertaan masya-

rakat secara partisipatif; dan menjamin

kemanfaatan KTA secara adil dan merata

untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 5 dan 6 UUKTA memberi

kewenangan kepada Pemerintah untuk

mengatur dan menyelenggarakan KTA

atau dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada perangkat

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 7

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

Pemerintah atau wakil Pemerintah di

daerah atau dapat menugaskannya

kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya di dalam Pasal 7,

disebutkan bahwa yang bertanggung-

jawab terhadap penyelenggaraan KTA

adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah,

pemegang hak atas tanah, pemegang

kuasa atas tanah, pemegang izin,

dan/atau pengguna lahan yang wajib

mengikuti prinsip konservasi dan

menghormati hak yang dimiliki setiap

orang. Pelaksanaan penyelenggaraan KTA

dilaksanakan berdasarkan unit DAS,

ekosistem, dan satuan lahan yang

dilakukan dengan menggunakan

pendekatan pengelolaan DAS secara

terpadu dan berbasis masyarakat.

Dalam hal pendanaan sebagaimana

diatur pada Pasal 31 UUKTA, Pendanaan

penyelenggaraan KTA menjadi tanggung

jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah, pemegang hak atas tanah,

pemegang kuasa atas tanah, pemegang

izin, dan/atau pengguna lahan, baik

sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

Sumber pendanaan dapat berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), badan hukum, badan usaha,

perseorangan, dan/atau sumber lain yang

sah dan tidak mengikat berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Sumber

lain yang sah dan tidak mengikat,

termasuk yang berasal dari pembayaran

IJL terhadap penyelenggaraan konservasi

tanah dan Air. Pengelolaan sumber

pendanaan, harus dilakukan secara

transparan dan akuntabel.

Pembayaran IJL dalam penyeleng-

garaan KTA dikenakan kepada Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah dan

penerima manfaat atas sumber daya

Tanah dan Air sebagaimana diatur dalam

Pasal 32 UUKTA. Selanjutnya dalam Pasal

33 UUKTA, kewajiban/tanggung jawab

membayar pemanfaat jasa lingkungan

yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah untuk penyelenggaraan KTA

terkait kewajiban pelayanan publik yang

menyangkut hajat hidup orang banyak

dan penerima manfaat atas sumber daya

tanah dan air bertanggung jawab

membayar untuk kepentingan penyeleng-

garaan KTA.

Berdasarkan hal tersebut penyeleng-

garaan KTA dalam pengelolaan DAS

menjadi tanggungjawab semua pihak yang

berkepentingan dan yang mendapat

manfaat dari kelestarian lingkungan DAS,

maka pemerintah kabupaten/kota dan

masyarakat yang mendapat manfaat atau

memanfaatkan tanah dan air

berkewajiban untuk turut serta dalam

upaya KTA melalui pembayaran IJL kepada

pemerintah atau masyarakat penghasil

jasa lingkungan. Peran aktif masyarakat

dalam pengelolaan DAS dapat berupa

pengelolaan jasa lingkungan dan

partisipasi aktif masyarakat dalam

penyelenggaraan KTA.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2017 Tentang Instrumen Ekonomi

Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2017 Tentang Instrumen Ekonomi

Lingkungan Hidup di dalam Pasal 4,

menyebutkan bahwa IJL merupakan salah

satu instrumen perencanaan

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

8 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

pembangunan dan kegiatan ekonomi

yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat

dan daerah. Perencanaan dan

penyelenggaraan pembangunan dan

kegiatan ekonomi antara lain pengelolaan

Sumber Daya Alam (SDA), penataan

ruang, konservasi SDA dan pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

Pasal 10, kompensasi/IJL antar daerah

diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan

Hidup atas manfaat dan/atau akses

terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang

dikelola dan/atau dipulihkan oleh

Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. Salah

satu jasa lingkungan hidup yang diberikan

imbal jasa adalah perlindungan tata air.

Selanjutnya di Pasal 11, bentuk

kompensasi/IJL antar daerah meliputi

uang; atau sesuatu lainnya yang dapat

dinilai dengan uang yang nilainya

ditentukan dengan mempertimbangkan

biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi

lingkungan hidup; biaya pemberdayaan

masyarakat; dan biaya pelaksanaan

kerjasama.

Pasal 14, kompensasi/IJL antar daerah

antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah serta antar

Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui

mekanisme: hibah daerah dari Pemerintah

Pusat selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan

Hidup kepada Pemerintah Daerah selaku

Penyedia Jasa Lingkungan Hidup atau

sebaliknya; atau hibah daerah atau

belanja bantuan keuangan urusan

lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah

selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup

kepada Pemerintah Daerah selaku

Penyedia Jasa Lingkungan Hidup

dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama paling sedikit

memuat: para pihak; tujuan; jumlah;

sumber pendanaan; persyaratan; tata cara

penyaluran; tata cara pelaporan dan

pemantauan; dan hak dan kewajiban

pemberi dan penerima sebagaimana

diatur dalam Pasal 15. Selanjutnya pada

Pasal 16, disebutkan bahwa dalam

melaksanakan kerjasama kompensasi/ IJL

antar daerah antara Penyedia Jasa

Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa

Lingkungan Hidup dapat membentuk

wadah atau forum kerjasama

Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup

Antar Daerah; dan/atau meminta

bantuan fasilitator. Sebagai fasilitator

yaitu Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah Provinsi sesuai kewenangannya;

dan/atau fasilitator yang berasal dari

orang perseorangan, organisasi

lingkungan hidup, perguruan tinggi, atau

organisasi lain yang disepakati.

Pasal 47, diatur mengenai pembayaran

jasa lingkungan hidup yaitu berupa

fasilitasi mekanisme pengalihan sejumlah

uang dari Pemanfaat Jasa Lingkungan

Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan

Hidup dalam perjanjian terikat berbasis

kinerja guna mendorong masyarakat

untuk melaksanakan upaya Konservasi

Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi

Lingkungan Hidup dan mendukung kinerja

pelaksanaan Kompensasi/lmbal Jasa

Lingkungan Hidup Antar Daerah.

2. Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan di

beberapa daerah

Pemanfaatan sumber daya alam yang

melampaui batas akan mempengaruhi

ketersediaan jasa lingkungan di masa yang

akan datang. Pemanfaatan kawasan

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 9

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

hutan, sumber daya air dan sumber daya

alami lainnya memungkinkan adanya IJL

untuk diterapkan sehingga berkelanjutan.

IJL diartikan sebagai sistem pemberian

imbalan kepada penghasil jasa lingkungan

untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas jasa lingkungan. Instrumen IJL

sebagai instrumen pengelolaan

lingkungan yang strategis dalam

perlindungan sumberdaya alam dan

lingkungan yang sekaligus akan

memberdayakan dan memperbaiki

kehidupan sosial ekonomi masyarakat

sekitarnya (Sudarma, 2014). Dalam

pelaksanaan sistem pembayaran jasa

lingkungan perlu diidentifikasi agen

ekonomi yang bertanggungjawab sebagai

penyedia jasa dan agen lain sebagai

penerima manfaat dengan membangun

hubungan sebab-akibat yang diperlukan

yaitu hubungan antara wilayah hulu

(upstream) kepada keadaan sumberdaya

air di wilayah hilir (down-stream) dalam

DAS yang bersangkutan (Dasrizal,

Ansofino, Juita, & Jolianis, 2012).

Pada dasarnya tujuan dari IJL adalah

untuk merestorasi dan melindungi

ketersediaan barang dan jasa lingkungan

yang berkelanjutan. Misalnya,

pembayaran jasa lingkungan di

Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera

Barat sebagai perlindungan ekosistem

mangrove yang memberikan manfaat

sebagai sumber air, tambak, wisata,

maupun sebagai perlindungan daerah

pesisir (Idrus, Ismail, & Ekayani, 2016).

Peraturan perundangan yang mengatur

mengenai IJL sudah ada yaitu Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017

Tentang Instrumen Ekonomi Ligkungan

Hidup. Konsep IJL sudah dilakukan di

beberapa wilayah di Indonesia. Namun,

dalam pelaksanaan IJL, masing-masing

daerah memiliki mekanismenya sendiri

didasarkan pada kebutuhan serta kearifan

lokalnya.

Di Kabupaten Lombok Barat sudah

membentuk suatu wadah organisasi

pengelolaan jasa lingkungan sumberdaya

air untuk melestarikan kawasan

konservasi melalui kesediaan untuk

membiayai kegiatan konservasi dan

perbaikan ekonomi bagi kelompok

masyarakat miskin di daerah hulu melalui

penarikan uang pembayaran jasa

lingkungan sebesar antara Rp 500,- - Rp

5.000,- bagi pelanggan Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM), dari dana

yang terkumpul sebesar 75% akan

digunakan untuk upaya konservasi dan

pengentasan kemiskinan, dan 25% akan

disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah

(Sudiyono, 2012). Sebagai dasar

hukumnya adalah Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Jasa Lingkungan, Peraturan Bupati

Lombok Barat Nomer 7 Tahun 2009

tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,

Tugas dan Wewenang Institusi Multi Pihak

(IMP) sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Serta Keputusan Bupati Lombok Barat

Nomer 1072/207/Dishut/2009 tentang Pembentukan Institusi Multi Pihak

Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten

Lombok Barat, serta Peraturan Bupati

Lombok Barat Nomer 42 tahun 2008

Tentang Obyek, Tarif, Tata Cara

Pembayaran dan Sanksi Administratif.

Program IJL di Krueng Montala Aceh

dalam pelaksanaannya terdapat beberapa

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

10 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

hal yang perlu dievaluasi, pertama

perangkat hukum di tingkat nasional dan

lokal karena belum adanya mekanisme

standar yang disepakati. Kedua,

mekanisme dan standar pembayaran PES

di Krueng Montala masih pada tahap

awal, sehingga masyarakat belum

mendapatkan manfaat ekonomi secara

langsung (Wardah & Farsia, 2013). Contoh

lain adalah kesepakatan program IJL di

Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat antara

Kelompok Tani Giri Putri Desa Cikole

dengan Pustanling, serta Kelompok Tani

Syurga Air Desa Suntenjaya sebagai

penyedia jasa dengan PT. Aetra Air Jakarta

sebagai pemanfaat jasa dan Badan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

(BPLHD) Kabupaten Bandung berperan

sebagai mediator dalam kesepakatan ini.

Pada pelaksanaannya, mekanisme IJL di

Sub-DAS Cikapundung dikategorikan

sebagai mekanisme IJL yang belum

sepenuhnya mencerminkan mekanisme

IJL yang berkelanjutan, karena masalah

kelembagaan dalam pengelolaan dan

monitoring perkembangannya di

lapangan. Selain itu dana yang diberikan

kepada kelompok tani juga masih

tergolong belum mencukupi untuk

aktivitas konservasi lahan (Napitupulu,

Asdak, & Budiono, 2013). Penerapan

pembayaran jasa lingkungan juga

dilakukan di Kecamatan Jailolo Kabupaten

Halmahera Barat. Pembayaran jasa

dilakukan terhadap dua jenis jasa yang

menjadi potensi untuk diinisiasi

pembayaran jasa lingkungan yaitu jasa

pengatur dari intrusi air laut dan jasa

budaya dari wisata mangrove. Penerapan

pembayaran jasa sangat ditentukan dari

bagaimana mengidentifikasi jasa

potensial, yaitu dengan menentukan nilai

ekonomi, pemanfaat, dan penyedia jasa

lingkungan mangrove serta mekanisme

pembayaran (Idrus et al., 2016).

Berdasarkan beberapa permasalahan

yang terjadi dalam implementasi IJL, maka

partisipasi berbagai pihak perlu dilakukan

secara terpadu dan terintegerasi,

diperlukan peningkatan kapasitas

kelembagaan, dan yang paling penting

adalah pemerintah harus memberikan

payung hukum baik ditingkat nasional

maupun daerah sebagai dasar pijakan bagi

pelaksanaan IJL agar berkelanjutan.

C. Norma Hukum/ Peraturan

Pelaksanaan yang Diharapkan.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah

dan Air mengamanatkan pengaturan lebih

lanjut mengenai IJL dan pendanaan

penyelenggaraan KTA dalam bentuk

Peraturan Pemerintah dan perlu diatur

lebih lanjut secara teknis dalam bentuk

peraturan menteri. Sampai saat ini

Peraturan Pemerintah yang dimaksud

belum terwujud sebagaimana amanat

UUKTA

Pengaturan mengenai imbal jasa

lingkungan telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017

Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan

Hidup sebagai pelaksanaan ketentuan

Pasal 43 Ayat (4) dan Pasal 55 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Sebagaimana

disebutkan pada Pasal 47, bahwa IJL hidup

merupakan salah satu instrumen ekonomi

lingkungan hidup sebagai insentif dengan

pengembangan sistem pembayaran jasa

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 11

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

lingkungan hidup. Selanjutnya pada Pasal

48 Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2017 mengamanatkan pengaturan

lebih lanjut mengenai pengembangan

sistem Pembayaran Jasa Lingkungan

Hidup dalam bentuk Peraturan Menteri

dalam hal ini Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan berkewajiban untuk

menterjemahkan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017

tersebut untuk dibuat sebuah petunjuk

pelaksanaan tentang pengaturan

mekanisme atau penghitungan IJL yang

sampai saat ini belum ada. Hal tersebut

karena Kementerian Lingkungan Hidup

sedang disibukkan dengan pembuatan

berbagai peraturan teknis sebagai amanat

dari peraturan pemerintah tentang

Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara

Elektronik atau Online Single Submission

(OSS). Akibatnya persoalan pemberian IJL

ini belum bisa dilaksanakan dengan baik

dan benar oleh masyarakat dan

pemerintah wilayah hilir.

Peraturan Menteri lingkungan hidup

dan kehutanan mengenai pengembangan

sistem Pembayaran Jasa Lingkungan

Hidup, sebagai pelaksanaan dari amanat

yang ada pada Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup, belum ada.

Apabila kepentingan daerah mendesak

terkait dengan pembayaran IJL hidup,

maka daerah bisa membuat peraturan

daerah yang mengatur mengenai para

pihak, tujuan, jumlah, sumber pendanaan,

persyaratan, tata cara penyaluran, tata

cara pelaporan dan pemantauan, serta

hak dan kewajiban pemberi dan penerima

IJL. Peraturan Daerah tersebut dibuat

sesuai dengan kebutuhan pengaturan IJL

yang spesifik untuk masing-masing

daerah.

D. Model Mekanisme Pembayaran Imbal

Jasa Lingkungan Konservasi Tanah Dan

Air

Kerjasama antara hulu dan hilir juga

menjadi salah satu indikator keterpaduan

dalam pengorganisasian pengelolaan DAS.

Selama ini kerjasama pembayaran jasa

lingkungan belum dapat berjalan karena

partisipasi para pihak masih rendah dan

belum berjalan secara kontinyu dan

terkoordinasi. Skema kerjasama melalui

pembayaran jasa lingkungan adalah

dengan membangun kerjasama para pihak

yang mendapatkan manfaat yaitu

masyarakat bagian tengah dan hilir

berkontribusi dalam perbaikan kerusakan

DAS bagian hulu sehingga ketersediaan air

dapat terjaga (Fatahilah, 2013). Untuk

menginisiasi dan menjembatani

kerjasama antara pihak yang

membutuhkan jasa lingkungan yang

berada di hilir DAS dengan pengelola

lingkungan yang berada di ekosistem DAS

hulu dan tengah, diperlukan pihak ketiga

baik dari pihak pemerintah maupun pihak

lain, sehingga kerjasama yang disepakati

dapat saling menguntungkan kedua belah

pihak, mampu beroperasi dan berjalan

berkelanjutan (Komarawidjaja, 2017).

Pengelolaaan DAS berbasis masyarakat

dilaksanakan secara terencana dan

terpadu dengan melibatkan peran serta

berbagai unsur masyarakat bersama–

sama Pemerintah Kabupaten/Kota serta

unsur swasta yang didukung oleh Forum

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

12 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

Koordinasi Pengelolaan DAS

Kabupaten/Kota melalui kerjasama lintas

daerah dengan mengembangkan sistem

kompensasi/IJL (Sudarwanto, 2018).

Wadah kerjasama kompensasi/IJL

dalam kegiatan KTA melalui pengelolaan

DAS dikoordinasi oleh Forum Koordinasi

Pengelolaan DAS. Forum ini memiliki

tujuan untuk memberikan arahan yang

efektif sebagai bagian dari pengembangan

kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari

hulu ke hilir secara utuh sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.61/Menhut-II/2013 Tentang Forum

Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai. Pasal 10 Peraturan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.61/Menhut-II/2013 menyebutkan

bahwa salah satu fungsi Forum Koordinasi

Pengelolaan DAS adalah melaksanakan

koordinasi dan konsultasi untuk

menyelaraskan kepentingan antar sektor,

antar wilayah dan antar pemangku

kepentingan dalam Pengelolaan DAS

Terpadu baik Tingkat Provinsi maupun

Tingkat Kabupaten/Kota. Selain diatur

dalam Peraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-

II/2013 Tentang Forum Koordinasi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, fungsi

forum sebagai koordinator ditegaskan

pula dalam Surat Edaran Kementerian

Dalam Negeri tentang Pedoman Umum

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis

Masyarakat Nomor 413.2/8162/PMD.

IJL kegiatan KTA dari masyarakat hilir

sebagai penerima manfaat kepada

masyarakat hulu sebagai penyedia jasa

dilakukan melalui pengelolaan DAS

Terpadu berbasis masyarakat dan

berkelanjutan, sebagai koordinator yaitu

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Bersama pemerintah provinsi dan/atau

pemerintah kabupaten/kota, Forum

Koordinasi Pengelolaan DAS membentuk

tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola

dana Jasa Lingkungan. Mekanisme sistem

pembayaran jasa lingkungan dapat dilihat

dalam skema berikut ini:

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 13

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

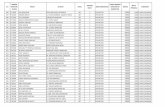

Gambar (Figure) 1. Mekanisme tarif jasa konservasi air dan lingkungan (Mechanism of the service fee

of water and environment conservation)

Sumber (Source) : Analisis data (Data analysis), 2019

Konsep pembayaran dana IJL dilakukan

oleh masyarakat hilir sebagai penerima

manfaat kepada masyarakat hulu sebagai

penyedia jasa. Sistem pembayaran jasa

lingkungan dilakukan melalui lembaga

pengelola jasa lingkungan (Tim Ad Hoc)

yang dikoordinasikan oleh Forum

koordinasi Pengelolaan DAS, kemudian

diberikan kepada masyarakat hulu

(penyedia jasa) untuk dimanfaatkan dalam

kegiatan konservasi di wilayah hulu.

Adapun realisasi pembayaran jasa

lingkungan didasarkan pada peraturan

perundang-undangan, dalam bentuk

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang pengembangan sistem

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

sebagai amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup.

IV. KESIMPULAN

Pijakan yuridis mengenai IJL kegiatan

KTA sudah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi

Tanah dan Air serta Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup, namun belum

ada pengaturan mekanisme

standar/teknis dalam pelaksanaan

penghitungan dan pembayaran IJL. Oleh

karena itu pembayaran jasa lingkungan

dilakukan melalui lembaga pengelola jasa

lingkungan (Tim Ad Hoc) yang

dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi

Pengelolaan DAS bersama pemerintah

provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

14 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

kota. Pembayaran IJL dari masyarakat hilir

sebagai penerima manfaat kepada

masyarakat hulu sebagai penyedia jasa

perlu diatur dalam suatu Peraturan

Daerah (Perda) tentang pengelolaan DAS,

dimana salah satu klausul pasalnya

menyebutkan kerjasama lintas daerah

dalam pengelolaan DAS antar wilayah.

Sebagai saran, Pemerintah perlu segera

mewujudkan Peraturan Pemerintah

sebagai aturan pelaksanaan IJL dan

pendanaan penyelenggaraan KTA dan

perlu diatur lebih lanjut secara teknis

dalam bentuk peraturan menteri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan perlu segera menindaklanjuti

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi

Lingkungan Hidup dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Sistem Pembayaran Jasa

Lingkungan Hidup sebagai pengaturan

dalam pelaksanaan mekanisme IJL

kegiatan KTA, dari penerima manfaat KTA,

kepada masyarakat yang melakukan jasa

KTA. Selain itu, Forum Koordinasi

Pengelolaan DAS dengan tugas dan fungsi

memberikan masukan dalam pengelolaan

DAS bersama pemerintah perlu segera

mewujudkan tim Ad Hoc pengelola dana

jasa lingkungan dalam upaya pengelolaan

dan pemanfaatan DAS berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH :

Penulis sampaikan ucapan terimakasih

kepada Pengurus Pusat Masyarakat

Konservasi Tanah dan Air Indonesia

(MKTI) serta Ketua Panitia Penyelenggara

Seminar Nasional ke IX dan Kongres

Nasional X MKTI 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat, F., Wulandari, C., & Qurniati, R. (2015). Kesediaan menerima pembayaran jasa lingkungan air sub das way betung hulu oleh masyarakat kawasan hutan register 19 (studi kasus di Desa Talang Mulya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Jurnal Sylva Lestari, 3(1), 21-30.

Dasrizal, Ansofino, Juita, E., & Jolianis. (2012). Model Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan dalam Kaitannya dengan Konservasi Sumberdaya Air dan Lahan: Studi Kasus pada Batang Anai Sumatera Barat. Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat, 1(1), 14-31.

Fatahilah, M. (2013). Kajian Keterpaduan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian, 10(2), 136-153.

Heryani, N., & Sutrisno, N. (2013). Teknologi Konservasi Tanah dan Air untuk Mencegah Degradasi Lahan Pertanian Berlereng. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 32(3), 122-130.

Idrus, S., Ismail, A., & Ekayani, M. (2016). Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan Mangrove di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 21(3), 195-202.

©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 15

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16

E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097

Katharina, R. (2007). Adopsi Konservasi Sebagai Bentuk Investasi Usaha Jangka Panjang (Studi Kasus Usahatani Kentang Lahan Kering Dataran Tinggi Pangalengan). Jurnal Manajemen & Agribisnis, 4(1), 32-45.

Komarawidjaja, W. (2017). Prospek Pemanfaatan Penyaring Sampah Sungai dalam Implementasi Imbal Jasa Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Segmen 2 Kota Bogor. Jurnal Teknologi Lingkungan, 18(1), 37-44.

Napitupulu, D. F., Asdak, C., & Budiono, B. (2013). Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan di Sub-DAS Cikapundung (Studi Kasus pada Desa Cikole dan Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat). Jurnal Ilmu Lingkungan, 11(2), 73-83.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61 Tahun 2013. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. 1 November 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 10 November 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228. Jakarta.

Riska, Y., Bambang, A. N., & Budiyono. (2013). Identifikasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di KSA/KPA Merapi Propinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Semarang.

Samedi, S. (2015). Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(2), 1-28.

Sudarma, I. M. (2014). Pembayaran Jasa Lingkungan Sebagai Instrumen Ekonomi Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Integrasi Keanekaragaman Hayati Dan Kebudayaan Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, Bali.

Sudarwanto, A. S. (2018). Pijakan Yuridis dan Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Menuju Kelestarian Fungsi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat”, Surakarta.

Sudiyono, S. (2012). Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau (Water Resources Management In West Lombok District: A Portrait Of Green Economy Policy Implementation). Jurnal Masyarakat dan Budaya, 14(3), 571-598.

Sutopo, M. F., Sanim, B., Saukat, Y., & Mawardi, M. I. (2011). Analisis kesediaan membayar jasa lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air minum terpadu di indonesia (studi kasus DAS cisadane hulu). Jurnal Teknologi Lingkungan, 12(1), 17-23.

Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)

16 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014. Konservasi Tanah dan Air. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299. Jakarta.

Wahyudi, W. (2014). Teknik Konservasi Tanah serta Implementasinya pada Lahan Terdegradasi dalam Kawasan Hutan. Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan, 6(2), 71-85.

Wardah, W., & Farsia, L. (2013). Penerapan Imbal Jasa Lingkungan dalam Pelestarian Daerah Aliran Sungai di Aceh. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 115-129.

E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.17-36

@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 17

MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN

(Developing a participatory planning process of micro-watershed management:

a lesson learned)

Agung Budi Supangat1, Dewi Retna Indrawati1, Nining Wahyuningrum1, Purwanto1, dan Syahrul Donie

1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Jl. A. Yani – Pabelan, PO BOX 295, Surakarta

Alamat email: [email protected]

Diterima: 08 Januari 2020; Direvisi: 04 Maret 2020; Disetujui: 23 Maret 2020

ABSTRACT

Planning is one of the very important stages in the micro watershed management. Difficulties and failures in the management of micro watershed are often caused by failures in the building of participatory planning processes with the community as well as a collaborative mechanism with relevant parties. This action research aims to find the applicable processes or stages of participatory planning based on the experience and evaluation of existing processes. The research was carried out in the Naruan micro watershed, Keduang sub-watershed, Bengawan Solo upper watershed. Some lessons learned that can be found from this research are as follows: 1) detailed baseline data related to the potential and vulnerability characteristics of micro watershed is very important to be understood before planning process; 2) micro watershed planning process cannot fully rely on community participation, but it should be a combination of top-down and participatory mechanism; 3) top-down planning is related to the provision of proper land management guidelines in the upstream area; 4) participatory planning is carried out when preparing of land use plans, determining the appropriate types of soil and water conservation activities, as well as identifying the resources contribution from the community as a form of participation; 5) collaborative action plans are needed to be built with relevant parties to support integrative and sustainable micro watershed management.

Keywords: Collaboration; micro watershed; participation; planning

ABSTRAK

Tahapan perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala operasional (DAS mikro). Kesulitan dan kegagalan pengelolaan DAS mikro seringkali bermula dari kegagalan dalam membangun proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan kolaboratif dengan para pihak terkait. Kegiatan penelitian tindakan (action research) ini bertujuan untuk menemukan proses/tahapan perencanaan partisipatif yang lebih aplikatif berdasarkan pengalaman dan evaluasi proses yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan di DAS Mikro Naruan, Sub DAS

Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)

18 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.