Шеремеев Е.Е. Самарский «Сфинкс» при правительстве...

Transcript of Шеремеев Е.Е. Самарский «Сфинкс» при правительстве...

1

ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РАНПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Е.Е. Шеремеев

САМАРСКИЙ «СФИНКС»ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КОЛЧАКА:А.К. КЛАФТОН (1871 – 1920 гг.) –

биография на фоне эпохи

Монография

Самара2011

2

Печатается на основе решения заседания комиссии Поволжского филиала Института российской истории Российской академии наук

(протокол № 29 от 12. 07. 2011 г.)

УДК 94(470.43).084.3ББК 63.3(2)612.9-49+63.3(2Рос-4Сам)6

Ш49Рецензенты:

АЛЕКСУШИН Глеб Владимирович, доктор исторических наук, профес-сор Академии военных наук, проректор по дополнительному образова-нию АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципально-го управления» (САГМУ);РЕПИНЕЦКИЙ Александр Иванович, доктор исторических наук, профес-сор, заместитель директора по научно-исследовательской работе Поволж-ского филиала ИРИ РАН;

кафедра «Отечественной истории и археологии» ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» (ПГСГА)

Шеремеев Е.Е.Самарский «Сфинкс» при правительстве Колчака: А.К. Клафтон

(1871–1920 гг.) – биография на фоне эпохи: Монография. – Самара: Изда-тельство Самарского научного центра РАН, 2011. – 338 с.

ISBN 978-5-93424-545-1

Используя широкий спектр архивных материалов и историографических источников Е.Е. Шеремеев по крупицам воссоздаёт биографию яркого журна-листа, секретаря Самарской губернской земской управы (1897–1918 гг.) и ли-дера кадетов Сибири в 1918–1919 гг. – Александра Константиновича Клаф-тона, который содействовал культурно-нравственному пробуждению Самар-ской губернии, открытию в г. Самаре Педагогического института (1911 г.) и Университета (1918 г.), инициировал правительственную информационную ре-форму А.В. Колчака в 1919 г. На примере его судьбы отражаются основные ве-хи развития страны, этапы эволюции и деформации либеральной идеологии в начале ХХ века.

После судебного процесса над колчаковским правительством в мае 1920 г. в обращении к главе советского правительства В.И. Ульянову-Ленину, А.К. Клафтон писал: «…ради всей жизни, отданной публицистике и земству, на служение народу, ради любви к Родине, увлекшей нас фатально на путь политической борьбы, молю… ВЦИК пощадить меня, Шумиловского, Ларионова и Червен-Водали, приговорённых трибуналом к расстрелу. …Мы ждём милосердия и великодушия трудового народа…». Ходатайство о помило-вании было отклонено и 23 июня 1920 г. Клафтона не стало, а его имя на дол-гие десятилетия было вымарано из отечественной истории…

Издание адресовано специалистам в области социально-политической истории России, преподавателям и студентам всех форм обучения гуманитар-ных специальностей, людям, интересующимся историей своей Родины.

© Шеремеев Е.Е., 2011ISBN 978-5-93424-545-1

Ш49

УДК 94(470.43).084.3ББК 63.3(2)612.9-49+63.3(2Рос-4Сам)6

3

ОТ АВТОРА

Светлой памяти Учителя –кандидата исторических наук, доцента

ПАШЕНЦЕВА Николая Петровича – посвящается…

Н.П. Пашенцев[8 ноября (30 мая) 1921 – 14 июля 2011 гг.]

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие…………………………………….……………............ 5

Глава I. Самарский «Сфинкс» ..................................................... 9I. «В состоянии идеологического брожения» .….......... 9II. Первый председатель самарских профсоюзов .…... 21III. В Партии народной свободы ……..…......................... 29IV. Инцидент с креатурой М.Д. Челышова …............….. 38V. Масоны в Самаре. «Лиц, принадлежащих

к сионизму … не имеется» …………...…..............…... 49VI. Земец-просветитель .................................................... 55

Глава II. Излом 1917–1918 гг. ....................................................... 67I. «Судьбоносные дни» …..……..................................... 68II. В Самарском губернском земельном комитете …… 87III. Участник Государственного совещания,

или На «рельсах революции» …………….......…....... 97IV. «Красное колесо» ……………..…................................ 108V. В буржуазной оппозиции к эсеровскому Комучу

в Самаре ..................................................................... 120

Глава III. Сибирский эндшпиль судьбы .................................. 148I. Противник Директории: подвижник диктатуры ......... 149II. Сублимация власти, или «Государственные

горизонты» в Восточном отделе ЦК ПНС ……..….... 172III. Директор-распорядитель агитпропа Колчака ..…......197IV. Агония: в «метастазах» колчаковщины ...............….. 211V. В «предвидении и предчувствии неизбежной

гибели» …..…................................................................ 228VI. Судебный цугцванг на Атаманском хуторе ...…........ 251

Заключение…………………………………………………................ 281

Источники и литература……………………………………..…...... 291

Приложения……………………………………………………..…..... 312

Основные даты жизни А.К. Клафтона…………………………... 334

5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Быть справедливойВласть клялась.Не своевольничать в приказе.О, скольких возвышала власть,О, скольких разрушала властьИ опрокидывала наземь!

В.Д. Фёдоров

«Сфинкс» – персонаж древнегреческой мифологии, за-дававший людям неразрешимые загадки. Избрав се-

бе в 1895 г. этот литературный псевдоним для публикаций в «Са-марском вестнике» герой нашей монографии, Александр Констан-тинович Клафтон, как бы предопределил своё восприятие для со-временников и потомков.

Его судьба и личность весьма загадочна и своеобразна, как и судьбы многих его современников, вспыхнувших и угасших в пер-вые десятилетия ХХ века. Их биографии были на долгие годы от-брошены конъюнктурой советского времени, ведь в переломный Октябрь 1917 года и лихолетье Гражданской войны в России они оказались в числе отверженных и проигравших1.

Даже в роковые майские дни 1920 г., когда Чрезвычайный ре-волюционный трибунал при Сибирском Ревкоме рассматривал во-прос об его участи, Клафтону, на ряду с другими обвиняемыми, бы-ло отказано в произнесении «биографических подробностей»2. В последующем, если о нём и упоминали, то исключительно в кон-тексте «Обвинительного заключения по делу самозваного и мятеж-

1 Автор уже обращался к исследованию личности А.К. Клафтона (См.: Шереме-ев Е.Е. Трагедия земского либерализма России в начале ХХ столетия, на приме-ре судьбы самарского «Сфинкса» А.К. Клафтона (1871–1920 гг.) // Муниципальное управление в России. Теория и практика: Сборник научных трудов. – Самара: Са-марский муниципальный институт управления, 2005. – С. 50 - 66).

Настоящая публикация подготовлена с учётом новых источников и изданий, которые позволяют воссоздать комплексную биографию «министра пропаганды» А.В. Колчака.

2 Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. – М.: Демократия, 2003. – С. 305.

6

ного правительства Колчака и его вдохновителей»1 – как о негатив-ном персонаже отечественной истории2.

Во многом этому содействовала характеристика, данная А.К. Клафтону, как лидеру Восточного отдела ЦК Партии народ-ной свободы*, левым кадетом, автором термина «конституционная диктатура» Л.А. Кролем [1871–1931 гг.], который именовал своих товарищей по партии в г. Омске – не иначе, как «азиатским отде-лом» «матёрых реакционеров» типа Жардецкого и «обезумевше-го от ненависти» Клафтона3. Иная же оценка Александра Констан-тиновича, высказанная его ближайшим сподвижником по «Русско-му бюро печати», профессором Н.В. Устряловым [1890–1937 гг.], как о человеке, олицетворявшем «лучшие традиции Партии народ-ной свободы», «благородном, умном либерале предреволюцион-ной эпохи», «лишённом узко-интеллигентских шор и предрассуд-ков»4 – долгое время была сокрыта от широкого круга читателей, равно, как и ряд других работ, не соответствующих канонам совет-ской историографии5.

1 См.: Гойхбарг А.Г. Обвинительное заключение по делу самозваного и мятеж-ного правительства Колчака и его вдохновителей // Советская Сибирь. – Омск, 1920. – 12 мая.

2 См., напр: Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в. – 1920 гг.). – М.: Мысль, 1977. – С. 274, 277; Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР: В 2-х кн. – М.: Политиздат, 1986. – Кн. 2. – С. 20 - 21; Думова Н.Г., Трухановский В.Г. Черчилль и Милюков против Советской России. – М.: Наука, 1989. – С. 68, 84, 90, 117, 175 и др.

* С момента своего Учредительного съезда (г. Москва, 12–18 октября 1905 г.), именовалась Конституционно-демократической партией (далее: КДП). В январе 1906 г. на своём II Общеимперском съезде, КДП добавила к своему основному на-званию подзаголовок: «Партия народной свободы». В мае 1917 г., на VIII делегат-ском съезде, кадеты переименовались в Партию народной свободы (далее: ПНС). Однако, в целях узнаваемости, они и в дальнейшем использовали прежнее назва-ние и аббревиатуру.

3 Кроль Л.А. За три года: Воспоминания, впечатления и встречи. – Владивосток: Свободная Россия, 1922. – С. 163.

4 Устрялов Н.В. Под знаком революции. – 2-е изд. – Харбин, 1927. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nb-info.ru/nb/nb56.htm

5 См., напр.: Бородин Н.А. Идеалы и действительность. Сорок лет жизни и рабо-ты рядового русского интеллигента (1879–1919). – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. – 250 с.; Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Кол-чак. Поворотный момент русской истории. 1918–1920. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 672 с.; Иванов Вс.Н. Исход: Из воспоминаний. – Хабаровск: Посредник, 2008. – 400 с. и др.

7

Политическая трансформация России конца ХХ – начала ХХI вв. содействует идеализации антибольшевистского движения 1917–1922 гг., подменяет одних «героев» национальной трагедии – на других1, забывая, что судьба каждого человека многогранна в своих проявлениях.

Наследие, оставленное А.К. Клафтоном потомкам, значи-тельно: уникальные коллекции японских миниатюр в современном Самарском областном художественном музее2, Поволжская госу-дарственная социально-гуманитарная академия (ранее: педагоги-ческий институт) и Самарский государственный университет3, ин-формационное агентство Интерфакс-Сибирь4.

К чести А.К. Клафтона стоит отметить, что он на всю жизнь остался верен однажды высказанному им принципу журналист-ской этики: «…литератор – …не купеческий ''молодец''. Его работа, его мысли и убеждения должны быть всегда свободны» (1895 г.)5. Яв-ляясь директором-распорядителем «Русского общества печатного дела» – «Русского бюро печати», а по совокупности функций – ми-

1 См. об А.К. Клафтоне: Звягин С.П. А.К. Клафтон: российский либерал в усло-виях революций и Гражданской войны // Интеллектуальный и индустриальный по-тенциал регионов России: Материалы Всерос. науч. чтений. – Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 2006. – С. 23 - 29; Кожевникова М.В. Японская гравюра «сэнсо-га» на те-му войны с Россией 1904–1905 гг. из собраний Самарского художественного музея // Русско-японская война: взгляд через век: Сборник статей. – Самара: ИА ВВС, 2005. – С. 69 - 79; Кожевникова М.В. Самарский общественный деятель и кол-лекционер А.К. Клафтон (1871–1920) // Наследие – современность: Сборник мате-риалов научно-практических конференций Самарского областного художественно-го музея. – Самара: Офорт, 2009. – С. 238 - 248; Дроков С.В. Адмирал Колчак и суд истории. – М.: Центрполиграф, 2009. – С. 317 и др.

2 См.: Кожевникова М.В. Японская гравюра «сэнсо-га» на тему войны с Россией… – С. 69 - 79; Алексушина Т.Ф. Индивидуалист с анархическим укло-ном (А.К. Клафтон) // Алексушина Т.Ф. Коллекционеры старой Самары. – Самара: Офорт, 2005. – С. 174 - 203.

3 См.: Мартиновская А.И. Самарское общество народных университетов // Са-марский краевед: В 2 ч. – Самара: Самарский Дом печати, 1991. – Ч. I. – С. 65 - 78; Колпаков А.Н. История высшей школы Самары. Кн. 2: Первый университет в Сама-ре. – Самара: СамГТУ, 2007. – 476 с.; Он же. История высшей школы Самары. Кн. 3: Педагогическое образование в Самаре. – Самара: СНЦ РАН, 2010. – 510 с.

4 См.: Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт.1917–1920 гг.). – М.: Издатпрофпресс, 2002. – 272 с.

5 Цит. по: Янкина Л.И. Горький в Самаре. – Куйбышев: Куйбышевский государ-ственный педагогический институт, 1973. – С. 60 - 61.

8

нистром пропаганды при адмирале А.В. Колчаке, он понимал несо-вершенство сложившегося в Сибири политического режима «Вер-ховного правителя России» и инициировал протесты против разгу-ла реакционной военщины1.

В последние три года жизни Колчак и Клафтон оказались взаимосвязаны. Их объединила обоюдная ненависть к Октябрю 1917 года и трагический финал судеб. А.К. Клафтон находился в том роковом поезде сибирского диктатора, в котором они оба ста-ли арестантами (1920 г.). Весьма показателен диалог между Клаф-тоном и последней любовью Колчака А.В. Тимирёвой (Сафоно-вой) [1893–1975 гг.]: «Мы стоим в коридоре у замерзшего окна с… Клафтоном. Вдруг Клафтон спрашивает меня: ''Анна Васильевна, скажите мне, как по Вашему, просто по Вашему женскому чутью, – чем всё это кончится?'' – ''Чем? Конечно, катастрофой''»2.

Постижение прошлого, есть изучение противоборства про-гресса с реакцией. Александру Константиновичу Клафтону за его сравнительно недолгую жизнь удалось стать ярким публици-стом, а затем земским деятелем, приложить усилия к просвеще-нию общества и пробуждению его политической воли. Судьба А.К. Клафтона оказалась неразрывно связана с освободительным движением страны, непосредственно – с триумфом и трагедией Конституционно-демократической партии (народной свободы).

1 См.: Гинс Г.К. Указ. соч. – С. 463.2 Милая, обожаемая моя Анна Васильевна... / Сост.: Т.Ф. Павлова, Ф.Ф. Перче-

нок, И.К. Сафонов. – М.: Прогресс, 1996. – С. 91.

9

* Из личной переписки Е. Шеремеева с М. Сусловой, правнучкой А.К. Клафто-на, от 16 дек. 2010 г.

1 Кожевникова М.В. Самарский общественный деятель и коллекционер А.К. Клафтон (1871–1920) // Наследие – современность: Сборник материалов научно-практических конференций Самарского областного художественного му-зея. – Самара: Офорт, 2009. – С. 240.

Глава I

САМАРСКИЙ «СФИНКС»

I. «В состоянии идеологического брожения»

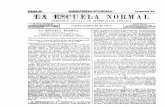

Фото: А.К. Клафтон(г. Самара, март 1906 г.)

Александр Константинович Клафтон родился в г. Вятке (ны-не г. Киров) 15 (28) декабря 1871 года, в семье обрусев-

ших немцев – архангельского купца Константина Клафтона и Елиза-веты (Элизабеты) Фабер*. Помимо него в семье воспитывались ещё двое детей: Эдуард [1870 г.] и Юлия [1875 г.]1. По вероисповеда-

10

нию он был лютеранином1, приверженцем религии, призывающей не к бегству от «мира», а к «мирской» повседневной деятельности2. Безусловно, это отразилось на формировании его мировоззрения.

Окончив 8 июня 1889 г. Вятскую классическую гимназию и получив на руки увольнительное свидетельство от Архангельской мещанской управы, Александр Клафтон, вслед за старшим братом Эдуардом, поступает на медицинский факультет Казанского импе-раторского университета3.

В развитии общественной мысли России 1880–1890 гг. ста-ли временем расцвета институтской кружковщины4. Впервые в по-ле зрения имперских жандармов А. Клафтон попал во время сту-денческих волнений 1892–1893 гг. Спустя год, из-за политиче-ского доноса студента Острянина, в числе многих он был при-

1 Государственное учреждение Самарской области «Центральный государ-ственный архив Самарской области» (далее: ГУСО «ЦГАСО»). – Ф. 3. – Оп. 233. – Д. 1264. – Л. 31, 33; Поддубная Р.П. А.К. Клафтон // Историко-культурная энцикло-педия Самарского края. Персоналии: В 4-х т. – Т. 2. «Е – Л». – Самара: Самарский дом печати, 1994. – С. 215.

2 См.: Атеистический словарь. – М.: Политиздат, 1986. – С. 247.3 Алексушина Т.Ф. Индивидуалист с анархическим уклоном (А.К. Клафтон) //

Алексушина Т.Ф. Коллекционеры старой Самары. – Самара: Офорт, 2005. – С. 176.4 См., напр.: Бородин Н.А. Идеалы и действительность: сорок лет жизни и рабо-

ты рядового русского интеллигента (1879–1919). – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. – С. 7.

Фото. Казанский императорский университет(г. Казань, 2-ая половина ХIХ в.)

11

влечён к дознанию по делу клуба Износковой, где «…обсуждал-ся вопрос, как согласовать теорию социал-демократизма и наро-довольчества»1. Отсидев в предварительном заключении казан-ской тюрьмы, 25 мая 1894 г. Клафтон был освобождён с пригово-ром о гласном надзоре полиции сроком на 3 года. Благодаря вне-сённому денежному залогу в размере 1.000 рублей, ему удалось получить высшее образование и выехать 21 июня этого же года в Самару*, становившуюся в то время обителью многих представи-телей освободительного движения России, включая будущего во-ждя большевизма В. И. Ульянова (Ленина) [1870–1924 гг.], работав-шего в 1892–1893 гг. помощником присяжного поверенного (адво-ката) А.Н. Хардина [1842–1910 гг.]2.

Фото:

В.И. Ульянов А.Н. Хардин

Самара совершала тогда своё восхождение в развивающе-еся в России буржуазное общество. Ей принадлежало неоспори-мое первенство в поволжской хлебной торговле ХIХ века. За бы-

1 См.: Изоркин А. К 100-летию Госдумы России. Известный демократ Зиновий Михайлович Таланцев (1868–1929) // Республика. – 2006. – 26 апр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://republic.cap.ru/2006_ 18/32.HTM

* Оказавшись в числе политических преступников, А.К. Клафтон не мог прожи-вать в столицах, столичных губерниях, университетских городах, а также Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле, Рязани и Риге (Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 176).

2 См.: Поддубная Р.П. Ульяновы. Самарские страницы жизни. – Самара: Офорт, 2009. – С. 81 - 82.

12

стрые темпы обогащения её именовали «Новым Орлеаном». «Это город будущего (капиталистического – Е. Ш.) … – писал посетив-ший Самару В.И. Немирович-Данченко, – перед которым всё розо-веет и золотится в лучах восходящего для него солнца. По мере то-го, как падал Симбирск, аристократический и дворянский, выраста-ла демократическая Самара, забирая поволжскую торговлю в свои сильные мозолистые руки»1.

Оказавшись в г. Самаре, Александр Константинович не мог развернуть коммерческую деятельность. В это время в местном купечестве преобладали две тенденции: геронтократия среди ста-рых фамилий и усиление еврейской диаспоры, что препятство-вало проникновению в её когорту новых членов2. Найти же меди-цинскую практику ему было тоже очень сложно. Он располагал кое-какими средствами к существованию, «заключенными частью в процентных бумагах и наличных деньгах», но этого было явно не-достаточно3.

Первый год своей ссылки Клафтон пытался подрабатывать частными уроками. Благодаря яркому журналисту Н.П. Ашешову [1866–1923 гг.], редактировавшему с 15 января 1894 г. молодое из-дание, «Самарскую газету», Александр Константинович вовлека-ется в журналистику. «За исключением Клафтона, находившего-ся тогда (да и всю жизнь) в состоянии идеологического брожения, остальные были все с определённо сложившимися политически-ми убеждениями, социал-демократы», – писал в воспоминаниях о журналистах «Самарской газеты» директор местного публичного музея А.А. Смирнов-Треплев [1864–1943 гг.]4.

В 1895 г. началось знакомство и последующая дружба А.К. Клафтона с «ещё не прогоревшим помещиком»5 Н.К. Реутов-ским, издателем и редактором газеты «Самарский вестник». Вско-

1 Немирович-Данченко В.И. Волга // Путешествие в прошлое. Самарский край глазами современников / Cост. А.Н. Завальный, Ю.Е. Рыбалко. – Самара: Самар-ское книжное издательство, 1991. – С. 72.

2 См.: Самарское купечество: вехи истории / Е.П. Баринова, К.М. Макитрин, Н.Ф. Тагирова. – Самара: Издательство Самарский университет, 2008. – 370 c.

3 Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 177.4 Треплев А. Максим Горький в Самаре // Максим Горький и Самара. – Куйбы-

шев: Куйбышевское книжное издательство, 1968. – С. 52.5 Там же. – С. 33.

13

ре Александр Константинович с группой единомышленников поки-нули «Самарскую газету», объясняя свою позицию так: «Ушли по-тому, что не поладили с ''хозяйскими'' аппетитами и ''талантом'' г. Ашешова, и потому, что литератор – не приказчик, не купеческий ''молодец''. Его работа, его мысли и убеждения должны быть всег-да свободны»1. В 1895–1896 гг. «Самарский вестник» уже редакти-ровался А. Клафтоном2.

Между А.М. Пешковым [1868–1936 гг.], знакомому читателям «Самарской газеты» под псевдонимом «Иегудиил Хламида», и А.К. Клафтоном, печатавшимся в «Самарском вестнике» под псев-донимами «Сфинкс», «А. Сашин», – развернулась острая дискус-сия, переросшая в межличностный конфликт.

В.Г. Короленко [1853–1921 гг.], духовный наставник Горького, просил его в своём письме из Нижнего Новгорода: «не переходить на личности», а полемику «…направлять лишь туда, где она нужна по существу дела»3. В своём ответе Короленко, Горький (Пешков)

1 Цит. по: Янкина Л.И. Горький в Самаре. – Куйбышев: Куйбышевский государ-ственный педагогический институт, 1973. – С. 60 - 61.

2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 40.3 Цит. по: Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 178.

Фото:А.А. Смирнов-Треплев М. Горький (А. Пешков) В.Г. Короленко

14

вновь не смог сдержать эмоций: «Я зол, как зверь … Сегодня вызо-ву Клафтона на дуэль*»1.

Даже в 1933 г., вновь не без раздражения, А.М. Горький (Пеш-ков) вспоминал об Александре Константиновиче: «Клафтон – мо-лодой щёголь, английского типа, …вместе с Вале де Баром вели довольно «весёлую жизнь»… с купеческой молодёжью… Они ка-зались мне слишком высокомерными»2.

Определённым подтверждением «весёлой жизни» А.К. Клаф-тона выступает тот факт, что он только за одни (1895) год трижды сменил адрес проживания в г. Самаре: в январе – поселился на ул. Почтовой (ныне: ул. Шостаковича) в доме Кольчугина; в но-ябре – переехал в дом Назарова на Алексеевскую площадь; спу-стя всего неделю – стал жить в Европейской гостинице Батулина3.

Фото:

Алексеевская площадь с памятником императору Александру II – «Освободителю»**

(г. Самара, 1901 г.)

* Упоминаемый нами Смирнов-Треплев полагал, что Клафтон и его сподвижни-ки в том споре с «Иегудиилом Хламидой» – не способны были понять Горько-го (Пешкова): «Будучи интеллигентами той дурной марки, которая считала се-бя ''солью земли'', заражённые вдобавок каким-то провинциальным снобизмом, они… почти презрительно относились к несуразному парню… претендующему своими ''босяцкими'' рассказами занять видное место в литературе». (Треплев А. Указ. соч. – С. 54).

1 Цит. по: Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 178.2 Там же. – С. 179.3 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 3. – Оп. 233. – Д. 1264. – Л. 21.** Ныне: Площадь Революции, в 1927 г. на ней был воздвигнут памятник

В.И. Ульянову-Ленину (скульптор: М.Г. Манизер, архитектор: В.А. Витман).

15

Одновременно, на наш взгляд, это может свидетельство-вать и о нестабильности его материальных доходов, так как, пе-реехав в феврале 1896 г. в элитную часть города на улицу Дво-рянскую (ныне: ул. Куйбышева) в дом Гребенщикова, Александр Константинович уже в марте переселился в менее аристокра-тический квартал – в дом Новокрещёнова, между Заводской (ныне: ул. Венцека) и Панской (ныне: ул. Ленинградская) ули-цами1.

С 12 января 1895 г. по 1 апреля 1896 г. Клафтон по вольно-му найму служил в управлении Самаро-Златоустовской железной дороги (далее: СЗЖД) в отделе счетоводства службы пути2.

25 мая 1895 г. Департамент полиции Министерства вну-тренних дел (МВД), на основании «Всемилостивейшего манифе-ста» от 14 ноября 1894 г., счёл возможным прекратить гласный надзор за Клафтоном. Однако, из-за того, что при поступлении на работу на СЗЖД он не испросил предварительного разрешения в МВД и тем самым нарушил правила гласного надзора, 11 июня того же года за ним вновь был восстановлен негласный надзор полиции3.

1896 год стал поворотным в судьбе Александра Клафтона. С него был снят надзор полиции, и он получил возможность сво-бодного перемещения внутри страны и за её пределами. С 3 авгу-ста по 14 сентября он, как начинающий коллекционер, посетил Ни-жегородскую ярмарку4.

Помимо этого, он стал числиться сотрудником канцелярии уездного предводителя дворянства, хотя в Самарском губернском жандармском управлении (далее: ГЖУ) отмечали, что фактически Клафтон «…состоял на службе в губернской земской управе, полу-чая жалованье 40–50 рублей»5.

1 См., более подробно: Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 180.2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 3. – Оп. 233. – Д. 1264. – Л. 35.3 Там же. – Л. 23, 38.4 Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 182.5 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 40.

16

Фото: Ярмарочный главный дом

(г. Нижний Новгород, нач. ХХ в.)

Фото: Самарская губернская земская управа*

(г. Самара, 1890-ые гг.)

Земство вбирало в себя наиболее энергичную и демокра-тически настроенную интеллигенцию, непосредственно связан-ную с одной стороны – с народом, а с другой – с интеллектуаль-

* Ныне: ФГОУ СПО «Самарский колледж строительства и предприниматель-ства» (ул. Фрунзе, 116).

17

ными высшими сферами. Земская интеллигенция была особен-ной частью русского общества. Возникнув в результате создания земских учреждений, она не состояла на государственной служ-бе. Согласно «Положению» о земских учреждениях (1864 г.), «для исполнения… по делам земств обязанностей, которые… требуют особых познаний и подготовки», – земские управы могли пригла-шать на трудоустройство посторонних лиц1. С подачи самарского вице-губернатора В.Г. Кондоиди в 1899 г., согласно воспоминани-ям А.А. Кизиветтера, эта категория земцев получила эпитет – «тре-тий элемент»: то есть, это интеллигенция, в отличие от «первого элемента» (правительственного и административного) и «второ-го» (земского выборного), служившая по найму в земских учрежде-ниях (агрономы, статистики, техники, врачи, ветеринары, учителя, страховые агенты и др.). Кондоиди усматривал в нарождении это-го «элемента» большую опасность для существующего государ-ственного строя2.

Период с 1895 по 1905 гг. стал десятилетием самых много-численных неутверждений земских служащих3. Однако, вопреки увещеваниям Департаментом полиции самарского губернатора, это не помешало А.К. Клафтону 3 мая 1897 г. занять должность секретаря самарского губернского земства*, после длитель-ных хлопот председателя Самарской губернской земской упра-вы В.А. Племянникова [1845 – ок. 1914 гг.]. Также он был удо-стоен самого низкого по «Табели о рангах» (1722 г.) чина – кол-лежского регистратора. Впоследствии, правда, местным ГЖУ в деле «О Партии народной свободы» (1910 г.) сообщалось, что это стало возможным, так как Александру Константиновичу уда-лось «снискать доверие… губернатора Александра Семёновича

1 Цит. по: Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и её роль в общественной борьбе до начала ХХ в. – М.: Наука, 1986. – С. 3.

2 См.: Бердяев Н.А. Духовный кризис интеллигенции. – М.: Канон, 2009. – С. 79.

3 См.: Самарское земство, 1864–1914. – Самара: Типография Самарского зем-ства, 1914. – С. 46.

* Точная дата назначения А.К. Клафтона секретарём Самарской губернской земской управы у его биографов рознится. Так, М.В. Кожевникова в своей работе ука-зывает – 14 октября 1891 г., тогда как Т.Ф. Алексушина сообщает о 17 июня 1902 г. Это связано с разнобоем в архивных источниках. (См.: Кожевникова М.В. Указ. соч. – С. 243; Алексушина Т. Ф. Указ. соч. – С. 181).

18

Брянчанинова и его жены, Софьи Борисовны», а также самар-ского предводителя дворянства Николая Александровича Тол-стого [1849–1890 гг.]1 (отца будущего советского литературного классика А.Н. Толстого). Одновременно он заведовал делопро-изводством уездного продовольственного совещания с окладом 840 рублей в год2.

Фото: В.А. Племянников А.С. Брянчанинов

В 1899 г. Александру Константиновичу была выдана «бес-срочная паспортная книжка», которая позволила ему, начиная с 1901 г., совершать длительные путешествия за границу. Эти по-ездки также вызвали определённые вопросы к его биографии – как в материалах Самарского ГЖУ, так и у исследователей его личности. В ходе этих зарубежных вояжей он приобретал про-изведения искусства разных народов мира. Особенно его инте-ресовала археология. Интерес к антикварным ценностям сбли-зил Клафтона с другим коллекционером, «пивным королём» Сама-

1 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 35, 40, 64, 67.2 Там же. – Ф. 3. – Оп. 233. – Д. 1375. – Л. 198.3 См.: Алексушина Т. Ф. Указ. соч. – С. 183.

19

ры – А.Ф. фон Вакано [1846–1929 гг.], который и спонсировал его многочис-ленные турне на взаимовыгодных условиях3.

В начале июня 1902 года нео-жиданно для верховной власти об-ществу стал известен доклад ми-нистра внутренних дел В.К. Плеве [1846–1904 гг.] «О прекращении… собирания статистических сведений в некоторых губерниях земледель-ческой полосы России», так как они подрывали в народе престиж само-державия как формы государствен-ного правления1. Это свидетельство-вало, с одной стороны, о серьёзно-

сти аграрного кризиса, а с другой, о более чем открытом выраже-нии разрыва между властью и обществом.

Именно с 1902 г., согласно наблюдениям самарских жандар-мов, А.К. Клафтон стал: «Поддерживать самое тесное общение с выдающимися членами местной организации Партии социалистов-революционеров»2.

В политической аттестации Клафтона по материалам Са-марского ГЖУ возникает один из наиболее любопытных вопросов к его биографии, который, как минимум, демонстрирует слабую профессионально-политическую подготовку агентов политического сыска в самодержавной России. Так, в «Списке лиц наблюдавшихся по Партии социалистов-революционеров в Самаре…», дело было открыто 31 декабря 1906 г. и окончено 29 сентября 1907 г., мы мо-жем увидеть полные анкетные данные А.К. Клафтона*, даже с ука-

1 См.: Белоконский И.П. Земское движение. – М.: Задруга (Типография Г. Лисс-нера и Д. Собко), 1914. – С. 132 - 133.

2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 40 - 40 об.* Примечательно, что подобная же «эклектика» имперских фискалов встре-

чается и в характеристике А.А. Червен-Водали [1872–1920 гг.], с которым судьба А.К. Клафтона трагически соединится на закате их дней: в записке о революцион-ном движении в Тверской губернии с 1 апреля по 1 октября 1907 г. Червен-Водали именуется «социал-демократом-большевиком, примыкающим к кадетской партии». (См.: Червякова М.М. Судьба семьи Червен-Водали // Женщины. История. Обще-ство: Сборник научных трудов. – Вып. 1. – Тверь: Тверской государственный уни-верситет, 1999. – С. 119).

Фото: А.Ф. фон Вакано

20

занием его якобы партийного псевдонима – «Стройный». Но воз-никает вопрос: почему он не оказался высланным, как это и регла-ментировалось по отмеченному выше делу? Ещё более удивитель-на характеристика Клафтона Самарским ГЖУ в «Списке лиц…» партии кадетов спустя четыре года: «ни в чём предосудитель-ном… не замечался»1. Определённый интерес имеет его внешняя характеристика жандармами: «Рост средний; волосы, брови – ру-сые; лицо – чистое; нос, рот, подбородок – обыкновенные; осо-бенные приметы – носит очки»2.

По-видимому, в условиях системного кризиса империи Рома-новых и вызванного им подъёма освободительного движения, жан-дармы не успевали приводить в логическое соответствие свои на-блюдения.

Широко известны слова В.К. Плеве: «Чтобы удержать ре-волюцию, нам нужна маленькая победоносная война»3. Однако Русско-японская война не оттянула, а подтолкнула к началу ре-волюцию в России. Русский философ отец Сергий Булгаков [1871–1944 гг.], характеризуя Николая II, писал: «…такой, как он, мог только губить Россию и самодержавие». «Раньше могло казаться, – продолжал С.Н. Булгаков, – что революцию делали революционе-ры… К несчастью, революция была совершена помимо революци-онеров самим царём, который влёкся неудержимой злой силой к самоубийству своего самодержавия, через Ялу, Порт-Артур и Цу-симу, через все бесчисленные зигзаги своей политики…»4.

1 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 913. – Л. 35 - 35 об.2 Там же. – Ф. 465. – Оп. 1. – Д. 824. – Л. 1.3 Цит. по: Витте С.Ю. Воспоминания. Полное издание в одном томе. – М.: Аль-

фа-книга, 2010. – С. 565.4 Булгаков С.Н. Христианский социализм. – Новосибирск: Наука. Сибирское от-

деление, 1991. – С. 296.Историк В.О. Ключевский [1841–1911 гг.] был более категоричен: «Прежние ца-

ри и царицы – дрянь, но скрывались во дворце, предоставляя эпическо-набожный фантазии творить из них кумиров. Павловичи стали популярничать. Но это безопас-но только для людей вроде Петра I и Екатерины II. Увидев Павловичей вблизи, на-род перестал их считать богами, но не перестал бояться их из-за жандармов. Обра-зы, пугавшие воображение, стали теперь пугать нервы. С Александра III, с его де-тей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. …эта династия… вымрет рань-ше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана. В этом её счастье и несчастье России и её народа, притом повторное: ей ещё раз грозит бесцарствие, смутное время»; «Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога». (Ключевский В.О. Афо-ризмы и мысли об истории: Афоризмы. Исторические портреты и очерки. Дневни-ки. – М.: Эксмо, 2007. – С. 75, 103 - 104).

21

II. Первый председатель самарских профсоюзов

9 января 1905 года на ули-цах Санкт-Петербурга

«разорвалась навсегда связь меж-ду народом и этим царём»; «На-род шёл к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. Нагай-ками, саблями и пулями он отве-чал на слова скорби и доверия. …Эта кровь не может быть проще-на никем из нас», – писал в шесть-десят четвёртом номере журна-ла «Освобождение» П.Б. Струве [1870–1944 гг.] о «Кровавом воскресеньи». Революция, которую ре-жим хотел предотвратить «маленькой победоносной войной», по-лучила своё развитие.

Политические страсти захватили всю страну, и Самара так-же не составила исключение. С 13 по 24 января 1905 года в горо-де развивалось забастовочное движение. Пролетариат находил-ся в условиях полного произвола со стороны хозяев промышлен-ных предприятий: рабочий день колебался в пределах 11–14 ча-сов, заработная плата в среднем составляла пятнадцать рублей, труд женщин и подростков оплачивался наполовину. Охраны тру-да, социального страхования, медицинской помощи практически не существовало. Штрафы были обычным явлением и отнимали 15–20% заработка. Рабочие самарских мелких предприятий, сте-кольных и сапожных мастерских, приказчики и официанты, слу-жащие и учащиеся протестовали против патриархального быта, в котором был слышен лишь голос хозяина. Так, в модных мастер-ских Мериин белошвеи получали всего 3–4 рубля в месяц, при 13–14-часовом рабочем дне, и потому подрабатывали на жизнь проституцией. В феврале 1905 г. они бросили работу, требуя сни-жения рабочего дня, 8-рублёвого жалования, введения фабрично-го устава. Их всех немедленно уволили1.

1 См.: Леонов М.И. Самарский край в 1905–1907 гг. // Самарская летопись: Очер-ки истории Самарского края с древнейших времён до начала ХХ века: В 2-х кн. – Са-мара: Самарский университет, 1993. – Кн. 2. – С. 64.

22

К 1905 году самарский регион оказался единственным в По-волжье, где помещичье землевладение, в суммарной величи-не, по своим размерам уступало землевладению купцов, ме-щан и крестьян-кулаков1. В Российском государственном исто-рическом архиве сохранилось уникальное по своему содержа-нию, передающее весь трагизм дворянского сознания, письмо в г. Санкт-Петербург министру императорского двора и уделов И.И. Воронцову-Дашкову, от видного земского деятеля, самарско-го дворянина Василия Андреевича Племянникова: «…всё то, что предки наши приобрели столетия назад ... идёт прахом», «имения, перешедшие в руки купца, хотя и дают ему больше дохода, но зато крестьяне около него разоряются. У нас, дворян, есть ещё старые традиции, а у нового землевладельца всё заключается в рубль. В ближайшем будущем если не мы, то дети наши увидят всю Са-марскую губернию в руках у кулака»2. На смену помещичьему гнё-ту крестьян приходило жёстокое господство буржуазного чистога-на, что также провацировало аграрные волнения.

Однако, даже в этих чрезвычайных условиях революционно-го апогея, Клафтон, будучи страстным коллекционером, выехал в Японию, чтобы приобрести изданные с января по май 1905 г. в зна-менитых гравюрных мастерских Токио 24 изящных рисунка на тему Русско-японской войны: сцены поражения Русской армии на р. Ялу, уничтожение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», штурм Порт-Артура, гибель русского адмирала С.О. Макарова на броненосце «Петропавловск» и другие*. Вернувшись в г. Сама-ру, Александр Константинович передал их в дар местному публич-ному музею, вместе со 122 картинами русского издания и 3 англий-ского, аналогичной тематики3.

6 октября 1905 г. Центральное бюро «Союза союзов» при-звало население России начать всеобщую политическую заба-стовку и организовать стачечные комитеты по всей стране. Цель

1 Наякшин К.Я., Рутберг Г.Н. Большевики Поволжья в Первой русской револю-ции 1905–1907 гг. – Саратов: Саратовский университет, 1977. – С. 18.

2 Российский государственный исторический архив (далее: РГИА). – Ф. 472. – Оп. 44 (425/2195). – Д. 25. – Л. 280 об. - 281.

* См.: «Приложение № 2».3 См., более подробно: Алексушина Т.Ф. Указ. соч. – С. 186 - 194; Кожевнико-

ва М.В. Указ. соч. – С. 238 - 248.

23

«Союза» заключалась не столько в отстаивании профессионально-экономических интересов своих участников, сколько в созыве Учредительного Собрания на основе всеобщего и тайного избира-тельного права1.

30 октября было образовано Самарское бюро «Союза сою-зов», председателем которого 200 его делегатов избрали А.К. Клаф-тона2. По сути, с этого дня началась история профсоюзного дви-жения Самары. Однако, долгие десятилетия, в силу политической конъюнктуры, это событие игнорировалось.

Отсутствие у власти достаточно сильных и надёжных ре-прессивных сил склонило самодержавный режим к уступке в борь-бе с революцией. Итогом этого и явился Манифест от 17 октя-бря 1905 г. «Об усовершенствовании государственного поряд-ка»*. Талантливый и коварный, как иезуит, государственный де-ятель самодержавной России С.Ю. Витте [1849–1915 гг.] в бесе-де с Николаем II выдвинул свою программу снижения накала ре-волюции3. «Прежде всего, постарайтесь водворить в лагере про-

1 См., более подробно: Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917): В 2-х т. – М.: Современник, 1990. – Т. 1. – С. 284 - 318.

2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 40 - 40 об.; Блюменталь И.И. Буржуазия в дни свободы // 1905 год в Самарском крае. – Самара: Самарский губ-ком РКП(б), 1925. – С. 231 - 245.

* По свидетельству С.Ю. Витте, императорский двор в октябре 1905 года пред-ставлял собой: «… сплетение трусости, слепоты, коварства и глупости». Личная ях-та государя-императора ''Штандарт'' стояла наготове под парами, а немецкий кай-зер Вильгельм именно в эти дни прислал четыре миноносца, чтобы Николай II с семьёй смог, в случае дальнейшего развития революции, покинуть Россию. (Вит-те С.Ю. Воспоминания: В 3 т. – М.: Издательство социально-экономической литера-туры, 1960. – Т. 3. – С. 37 - 38, 41).

Министр императорского двора и уделов граф Фредерикс рассказывал началь-нику дворцовой канцелярии генералу Мосолову, что когда 15 октября 1905 г. Нико-лай II предложил Николаю Николаевичу Романову (младшему) возглавить воен-ное подавление революции, то великий князь выхватил револьвер и закричал: «Ес-ли император не примет программу Витте (конституционную – Е. Ш.), если он хочет заставить меня стать диктатором, то я застрелюсь в его присутствии из этого само-го револьвера. …Вы должны помочь Витте во что бы то ни стало! Это необходимо для блага России и для всех нас». (Цит. по: Мосолов А.А. При дворе последнего ца-ря. Воспоминания начальника дворцовой канцелярии. 1900–1916. – М.: Центрполи-граф, 2006. – С. 93).

3 РГИА. – Ф. 1621. – Оп. 1. – Д. 87. – Л. 1.

24

тивника смуту. Бросьте кость, которая все пасти, на Вас устрем-лённые, направит на себя. Тогда обнаружится течение, которое Вас сможет вынести на твёрдый берег», – порекомендовал Сер-гей Юльевич Витте в личной беседе незадачливому правителю1.

В этих перипетиях революционного времени не оставались беспристрастными и представители местных административных органов власти, которые в своей основе решили прибегнуть к по-мощи «героев вонючего рынка», «хулиганов самого низкого раз-ряда» (С.Ю. Витте)2. Так, самарский вице-губернатор В.Г. Кондо-иди организовал в г. Самаре распространение прокламаций, при-зывающих к «жидовским» погромам3, что способствовало созда-нию в городе чёрной сотни, превышающей по численности 750 че-ловек4. Именно он на региональном уровне положил начало ор-ганизационному становлению плебейского консерватизма, в кото-ром вероучителями стали старорежимные купцы и лавочники, а па-ствой – мелкие торговцы, подмастерья, грузчики, люмпены. Их ка-пищем стал район Троицкого рынка г. Самары5.

В условиях системного кризиса власти одни вставали на её защиту, другие – стремились к её деформации. В течение перво-го месяца октябрьских «свобод» 1905 г. в 36 губерниях России от рук черносотенцев пало более 4 тысяч человек и до 10 тысяч было искалечено. Ныне канонизированный Русской православной церковью «святой мученик», а в миру современников «Николай-Кровавый» открыто поощрял погромщиков, оберегая их от суда. «Объединяйтесь, истинно русские люди!», «Буду миловать предан-ных!», «Вы мне нужны!», «Вы моя опора и надежда!», – подобные резолюции Н.А. Романова на сообщениях о погромах были извест-ны всей стране6.

Общественно-политическое положение Самары в эти ок-тябрьские дни 1905 года усугублялось и тем, что она наполнилась люмпенизированными элементами, «…рваными людьми, типами

1 Цит. по: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – С. 213.

2 Витте С.Ю. Указ. соч. – Т. 3. – С. 43.3 Протопопов Д.Д. Из недавнего прошлого (Самара в 1904–1905 гг.) // Русская

мысль. – М., 1907. – № 12. – С. 20.4 Наякшин К.Я., Рутберг Г.Н. Указ. соч. – С. 162.5 См., более подробно: Леонов М.И. Указ. соч. – С. 66.6 См.: Первый штурм. – М.: Молодая гвардия, 1990. – С. 415.

25

Горького, злыми на весь свет, бранившимися, просившими мило-стыни, раздевавшими и грабившими прохожих. ''Теперь, брат, сво-бода…'', – говорили они», – вспоминал очевидец1.

Карикатуры художника Е. Соколова*:«Монархист», «Анархист», «Пролетарий»,

«Социалист-революционер»

Самара оказалась одним из немногих городов России, где количество жертв апогея революции 1905 г. было минимальным. Это стало возможным благодаря тому, что либеральные гласные (депутаты) местной городской Думы, возглавляемые исполняю-щим обязанности городского головы А.Н. Хардиным, заручившись поддержкой эсеров и меньшевиков, и с согласия местного губерна-тора Д.И. Засядко, – образовали 19 октября 1905 г. Комитет обще-ственной безопасности (далее: КОБ)2.

В руководстве «Комитета», в которое вошёл и А.К. Клаф-тон, были представители практически всех прогрессивных обще-ственных сил. Это обеспечило ему успех в достижении выдвига-емых требований. Более того, делегации КОБ г. Самары, в лице земца Д.Д. Протопопова и врача О.Г. Гиршфельда удалось 7 ноя-бря 1905 г. встретиться с председателем Совета министров Рос-

1 Протопопов Д.Д. Указ. соч. – № 12. – С. 14.* Воспроизводится по изданию: Первый штурм ... – С. 437, 454, 534, 610.2 См.: Блюменталь И.И. Указ. соч. – С. 245 - 248.

26

сии С.Ю. Витте, следствием чего ста-ло смещение подстрекателя «героев вонючего рынка» вице-губернатора В.Г. Кондоиди с занимаемой должно-сти1.

В декабре 1905 года замыс-лы самарских революционных орга-низаций резко радикализировались. Коллега Александра Константино-вича Клафтона по земской деятель-ности Дмитрий Дмитриевич Прото-попов [1864–1934 гг.], вспоминая то время, отмечал: «Либеральный эле-мент терялся перед быстротой осво-бодительного движения и ослеплял-ся его кажущимся блеском и силой»2.

Фото: Пушкинский народный дом

(г. Самара, 1904 г.)

Оплотом революционных сил стал Пушкинский народный дом. Клафтон был его частым посетителем, так как, согласно

1 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 352. – Оп. 2. – Д. 1. – Л. 215; Протопопов Д.Д. Указ. соч. – № 12. – С. 21; Блюменталь И.И. Указ. соч. – С. 245.

2 Протопопов Д.Д. Указ. соч. – № 11. – С. 36.

Фото: Д.Д. Протопопов (1906 г.)

27

наблюдениям самарских жандар-мов, именно он предполагался вос-ставшими, в случае успеха их ак-ции, на должность самарского гу-бернатора1.

10 декабря 1905 г. Пушкинский дом был окружён правительствен-ными войсками. Благодаря Клафто-ну, который, от имени Комитета об-щественной безопасности и местно-го губернатора Засядко, стал посред-ником в переговорах между осаждён-ными и командиром Березинского полка полковником Барановым, Са-маре вновь удалось избежать крово-пролития2.

Фото: Самарская городская Дума

(Открытка*, 1904–1918 гг.)

1 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 40 об. - 41.2 См., более подробно: Шеремеев Е.Е. Трагедия земского либерализма России

в начале ХХ столетия, на примере судьбы самарского «Сфинкса» А.К. Клафтона (1871–1920 гг.) // Муниципальное управление в России. Теория и практика: Сборник научных трудов. – Самара: Издательство СМИУ, 2005. – С. 53 - 54.

* Воспроизводится по: Бичуров Г.В. Самара в открытках и фотографиях. [Элек-тронный ресурс]. Режим доступа: http://oldsamara.samgtu.ru/part_1/page_1-02/html/so0104.html

Фото: Д.И. Засядко

28

13 декабря 1905 г. Комитет общественной безопасности го-рода Самары провёл своё последнее заседание, которое обсуди-ло вопрос о самоликвидации1. Примечательно, что инициировав-шие создание «Комитета» 15 гласных Самарской городской Ду-мы на его последнее заседание не явились2. Столь скоропостиж-но окончил своё существование самообразованный буржуазными слоями общества орган власти, который был реальной альтерна-тивой пролетарским Советам, так как он ориентировался не на кон-фронтацию с правящим режимом, а на поиск взаимных компро-миссов. Одной из причин его столь яркого, но скоротечного бытия, по-видимому, стало то, что «Комитет», согласно признанию его участников, образовался «как-то сам собой»3 и не обладал стра-тегическими целями, являясь, по существу, временным альянсом разнополярных сил. В этом частном случае, но весьма характер-ном для России начала ХХ века, выразилась политическая ограни-ченность буржуазии, которая и станет спустя двенадцать лет про-логом новой череды революционных испытаний.

1 Самарская газета. – Самара, 1905. – 16 дек.2 Блюменталь И.И. Указ. соч. – С. 375.3 Протопопов Д.Д. Указ. соч. – № 12. – С. 12.

29

III. В Партии народной свободы

Декабрьский революцион-ный опыт России 1905 го-

да оказался удручающим для тех, кто до этого, так или иначе, наде-ялся на революцию.

В их числе был и Клафтон. Не случайно левые либералы Са-мары организационно объедини-лись в Конституционно-демокра-тическую партию (КДП) не послеопубликования Манифеста 17 ок-тября 1905 г., а лишь после того, как прошёл неудачный революци-онный подъём в Самаре**. До это-го среди них были широко распро-странены следующие рассуждения: «…почему же не вступить в суще-ствующие крайние партии? В чём же, в сущности, различие?»1.

Общероссийский лидер Пар-тии народной свободы, историк П.Н. Милюков [1859–1943 гг.] в своих мемуарах описал один «ма-ленький эпизод» осени 1905 года из жизни Императорского Воль-ного экономического общества, который отразил тактическую грань между либералами и социалистами России: «По рядам пу-блики ходит интеллигентский котелок – и передаётся …, на эстра-ду президиума. Граф Гейден берёт шляпу, принимает непроница-емый вид и передаёт её Н.Ф. Анненскому. Лицо Анненского рас-плывается в самую радостную из его улыбок: он передаёт коте-

* См.: Шиловский М.В. Томский погром 20–22 октября 1905 г.: хроника, ком-ментарий, интерпретация. – Томск: Издательство Томского университета, 2010. – 150 с.

** 2 ноября 1905 г. в г. Самаре организационно оформилась малочисленная группа кадетов во главе с купцом А.Г. Курлиным [1870–1914 гг.]. Однако фактиче-ская партийная организация КДП образовалась лишь 19 декабря 1905 г. – под руко-водством адвоката А.Н. Хардина. (См.: Шеремеев Е.Е. Либералы города Самары: кадеты и октябристы в период Первой русской революции // Платоновские чтения. Сборник научных трудов. – Вып. I. – Самара: Самарский университет, 1998. – С. 124).

1 Протопопов Д.Д. Указ. соч. – № 12. – С. 6.

Открытка нач. ХХ в.*:«Кадет»

(рис. Е. Бем)

30

лок мне. Я усматриваю на дне смятую бумажку с лаконической надписью карандашом: ''на в.в.''. Анненский нагибается ко мне и поясняет шёпотом: ''Это – на вооружённое восстание!''. Я пере-даю пустой котелок дальше. Президиум из октябриста, кадета и социал-революционера* выразили своё отношение к лозунгу по-разному…»1.

Фото: П.А. Гейден П.Н. Милюков Н.Ф. Анненский

«Опасаясь ареста и высылки, Клафтон примкнул к Пар-тии народной свободы», – отмечалось Самарским губернским жан-дармским управлением (далее: ГЖУ) в 1910 году2. Вновь перед на-ми возникает вопрос: почему, зная об якобы «революционной де-ятельности» А.К. Клафтона, Самарское ГЖУ не подвергло его та-ким же репрессиям, как представителей большевиков и эсеров? Вряд ли, что эта информация стала доступна жандармам позднее рассматриваемых нами событий. Более убедительным объясне-нием представляется массовый характер антиправительственных

* Русский экономист и публицист-народник Н.Ф. Анненский [1843–1912 гг.] в описываемое П.Н. Милюковым время лишь симпатизировал Партии социалистов-революционеров, но не вступал в неё, так как был противником террора и «якобинст-ва». (См.: Сыпченко А.В. Народно-социалистическая партия в 1907–1917 гг. – М.: РОССПЭН, 1999. – 247 с.).

1 Милюков П.Н. Указ. соч. – Т. 1. – С. 346.2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 1390. – Л. 41.

31

выступлений, который не позволил власти жестоко наказать всех участников антиправительственных акций и амальгамный харак-тер обвинений Клафтона Самарским ГЖУ*.

Вместе с этим, мы должны учитывать мысль русского исто-рика и политического деятеля А.А. Кизеветтера [1866–1933 гг.], озвученную им в начале ХХ века, поддерживаемую сегодня ис-следователем Б.С. Кагановичем о том, что первые лица «ново-го либерализма» России** «отказавшись от ранее, – разделяе-мых ими, – программ народничества и марксизма, …могли сохра-нить определённые черты этих учений в своём мировоззрении»1. На наш взгляд, это утверждение вполне применимо и к региональ-ным представителям либерального толка освободительного дви-жения страны. Среди них был и самарский земский деятель Алек-сандр Константинович Клафтон.

К тому же, ускоренные для Поволжья темпы буржуазного развития Самары в значительной мере корректировали особен-ности самарской политической многопартийности в 1905–1906 гг.: строгого деления самарских социал-демократов на большевиков и меньшевиков не было, а идея национализации земли, выдвигае-мая эсерами, довлела над всем освободительным движением рас-

* Амальгамный характер обвинений – когда, реальные преступления челове-ка, подменяются фальсифицированными обвинениями. Наиболее аргументирова-но данная концепция, применительно к судебным политическим процессам 1930 го-дов, изложена в исследованиях Р.К. Баландина и С.С. Миронова. (См., напр.: Балан-дин Р., Миронов С. «Клубок» вокруг Сталина. Заговоры и борьба за власть в 1930-е годы. – М.: Вече, 2003. – С. 103).

** Автором концепции «нового либерализма» в России является отечественный исследователь К.Ф. Шацилло [1924–1998 гг.], который отмечал, что классический либерализм XIX века с его основополагающими идеями свободы человеческой лич-ности и примата закона как доминанты всего общественного устройства – был до-полнен в начале XX века достаточно широкой социальной программой, призванной обеспечить превращение низших слоёв общества в полноправных граждан. Также он обратил внимание на то, что «новый либерализм» делал ряд существенных ша-гов навстречу демократии, начиная применять даже некоторые нелегальные мето-ды борьбы с самодержавием и приобретая всё более ярко выраженный антипра-вительственный характер. (См.: Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне рево-люции 1905–1907 гг. Организация. Программы. Тактика. – М.: Наука, 1985. – 347 с.).

1 Кизиветтер А.А. На рубеже двух столетий (Воспоминания. 1881–1914) // Рос-сийские либералы: кадеты и октябристы (воспоминания, документы, публицисти-ка). – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 228; Каганович Б.С. О генезисе идеологии «Ольден-бургского кружка» и «Приютина братства» // Русская эмиграция до 1917 г. – лабо-ратория либеральной и революционной мысли / Под ред. Ю. Шеррер, Б.В. Ананьи-ча. – СПб.: Европейский дом, 1997. – С. 96.

32

сматриваемого региона, что и предопределяло спорадические кон-такты в нём между либералами и социалистами1.

15 января 1906 г. состоялся учредительный съезд Самарско-го отдела Конституционно-демократической партии. Он проходил в г. Самаре в помещении частной женской гимназии Н.А. Хардиной (ныне: ул. Куйбышева, 81). На нём избрали губернский комитет КДП из 30 лиц. В частности, в него вошли: А.А. Бостром, А.Г. Ёлшин, Г.Н. Костромитинов, А.К. Клафтон, А.Г. Курлин, В.А. Племянников, Д.Д. Протопопов, А.Н. Хардин и другие. Председателем комитета выбрали гласного (депутата) губернского земства А.Н. Хардина, секретарём – помощника присяжного поверенного А. Г. Ёлшина2.

Фото:Дом Ю.И. Поплавского,

в 1899 – 1917 гг. – частная женская гимназия Н.А. Хардиной(ныне: МОУ СОШ № 15 г. Самары)

Кадеты Самары оценивали обстановку весны 1906 г. как вре-мя первых шагов свободы и самосознания русского народа: «Насе-ление с волнением готовилось к выборам, повсюду царило радост-

1 См., более подробно: Шеремеев Е.Е. Особенности самарской многопартийно-сти периода Первой русской революции (по материалам ГАСО) // Государственному Архивному фонду России – 80 лет. Проблемы комплектования, хранения и исполь-зования документов Архивного фонда Российской Федерации на современном эта-пе. Материалы научно-практической конференции. – Самара: Научно-технический центр, 1998. – С. 73 - 76.

2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 840. – Л. 5.

33

ное возбуждение, и работа самарского отдела (КДП – Е. Ш.)… – ки-пела в самых разнообразных направлениях», – вспоминал сорат-ник Клафтона по партии Александр Григорьевич Ёлшин1.

Действительно, самарским кадетам удалось организовать весьма широкую деятельность2. Они предлагали путь постепенно-го реформирования России – через полноправную Государствен-ную Думу, ответственное правительство парламентского большин-ства, решение аграрного вопроса, совершенствование рабочего законодательства, введение прогрессивного налога и политиче-скую демократизацию общества. Многое из предлагаемого кадета-ми в начале ХХ столетия, к сожалению, является актуальным и для современной России. Это был путь реальной альтернативы исто-рического развития страны, при наличии желания власти идти на компромисс с обществом.

Однако имперская власть вос-принимала Партию народной свобо-ды как одно из революционных объ-единений. Самарский губком КДП со-общал в своём отчёте о деятельно-сти: «…за нашими агентами устанав-ливался полицейский надзор и давал-ся им… совет прекратить всякую дея-тельность под страхом ареста… Ад-министрация терроризировала обще-ство путём избиения казаками лиц, заметных своей общественной дея-тельностью»3. Это уже позднее экс-премьер России С.Ю. Витте осознает свою ошибку и скажет П.Н. Милюкову: «Жаль, что я мало знал вас тогда. Со-бытия могли бы пойти иначе»4.

1 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 468. – Оп. 1. – Д. 840. – Л. 5.2 См.: Люсев В.Н. Либеральное движение в Поволжье 1905–1907 гг.: Дис. …

канд. ист. наук. – Пенза, 1998; Шеремеев Е.Е. Кадеты Поволжья в Первой русской революции (1905–1907 гг.): Дис. … канд. ист. наук. – Самара, 2002; Он же. Предвы-борные технологии кадетов Поволжья в период избирательной кампании в I Госу-дарственную Думу России // Вестник Самарского муниципального института управ-ления. – Самара: СМИУ, 2004. – № 2. – С. 30 - 38.

3 Вестник партии народной свободы. – СПб., 1906. – № 13. – С. 881.4 Цит. по: Милюков П.Н. Указ. соч. – Т. 1. – С. 337.* Воспроизводится по изданию: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Указ. соч.

Рисунок Маркуса*:С.Ю. Витте

34

Фото:Члены Самарского губернского комитета КДП

с избранными депутатами I Государственной Думы от Самарской губернии*

(г. Самара, март 1906 г.)

В марте 1906 г. из 13 депутатов I Государственной Ду-мы от Самарской губернии избрали 8 конституционных демокра-тов. Дума «народного возмездия», как вошла она в историю, просу-ществовала с 27 апреля по 8 июля 1906 г. «Самарский курьер», пе-чатный орган местной организации КДП, объяснял её роспуск Ни-колаем II тем, что парламент попытался «превратиться в действи-тельную власть, а не в канцелярию и исполнительный комитет Ка-

* 1-й ряд, сидят на полу (слева – направо): депутат Д.Г. Богатин, А.К. Клафтон, Н.А. Гладыш, А.А. Васильев, В.В. Ветров, В.А. Кудрявцев; 2-й ряд: депутат П.В. Шарков, депутат И.С. Лотхов, А.Г. Ёлшин, депутат, член комитета В.А. Племян-ников, А.Н. Хардин, А.А. Бибиков, депутат, член комитета Г.Н. Костромитинов, де-путат В.Ф. Балясников, О.Г. Гиршфельд; 3-й ряд: А.Г. Курлин, С.А. Елачич, депутат А.А. Андреев, П.Ф. Шишкин, Е.Л. Кавецкий, Т.Е. Гаврилов, Е.Т. Кожевников, депутат И.И. Пустовойтов, депутат И.Е. Шувалов; 4-й ряд: Ф.П. Токарев, М.М. Гран, А.Л. Жуковский, Г.П. Андреев, депутат, член комитета П.П. Крылов, И.В. Лосев, де-путат, член комитета Г.Х. Шельгорн; 5-й ряд: Г.И. Довний, депутат М.М. Круткин, П.С. Степанов, депутат, член комитета Д.Д. Протопопов.

35

бинета министров»1. Аналогичным был и опыт II Государственной Думы.С глубокой горечью анализируя то время, А.Г. Ёлшин не слу-чайно в марте 1917 г., отметит: «…старая власть, без того обреме-нённая тягчайшими преступлениями против русского народа, взя-ла на себя новый грех помешать мирному, естественному разви-тию России. Монархия кровавыми методами остановила государ-ственное строительство. Это было очевидное безумие, за которое страна поплатилась окончательным расстройством государствен-ной жизни, а монархия своим существованием»2.

В период революцион-ного апогея кадеты сумели вобрать в себя значительное количество «людей среднего достатка и класса»: высоко-оплачиваемую цензовую ин-теллигенцию, чиновников, мелких производителей, тор- говцев и приказчиков. Но, пе-рефразируя Ф. Энгельса3, все перечисленные выше со-циальные категории населе-ния, за исключением интел-лигенции, были смиренны и лакейски покорны перед силь-ным и полуфеодальным са-модержавным государством. Они перешли на сторону кон-ституционализма тогда, ког-да освободительное движе-ние России в начале ХХ ве-ка находилось на подъёме.

1 Самарский курьер. – Самара, 1906. – 22 июля.2 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 352. – Оп. 2. – Д. 1. – Л. 93 об.3 См.: Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии // К. Маркс, Ф. Эн-

гельс. Избранные произведения: В 3 т. – М.: Издательство политической литерату-ры, 1980. – Т. 1. – С. 318.

* Воспроизводится по: Будни «управляемой демократии». [Электронный ре-сурс]. Режим доступа: http://hro1.org/node/438

Фото*:Обыск подозреваемого

в дореволюционной России

36

Но, как только классы, стоящие их ниже, пролетариат и крестьян-ство, сделали попытку к самостоятельному движению, а подавив-шая эту тенденцию реакционная власть вновь стала обретать си-лу – мещане впали в самую жалкую трусость и стали в массовом порядке покидать ряды КДП, к тому же, с осени 1906 г. к этому их обязывал и правящий режим.

Буржуазия, чьи интересы фактически и выражала кадет-ская партия, из-за незавершённости процесса классобразования в России и зависимости своего бизнеса от государственной вла-сти – также отказала Конституционно-демократической партии в поддержке.

Если в период осени-зимы 1905 г. она была готова идти в её партийные ряды, ви-дя в них «оплот против крайне левых», то после поражения декабрьского вооружённого восстания 1905 г. в Москве ей было свойственно следующее отношение к либеральной идеологии: «За горло хватает нас ваша свобода!», «Мы рус-ские, мы православные, мы и без жидов управимся!»1.

Всё это было следстви-ем того, что Россия принадле-жала к догоняющему, ко «вто-рому эшелону» капитализ-ма – не только в сфере эконо-мического, но и политического развития.

Демократические слои населения относились к кадетам настороженно, из-за идуще-го ещё со времён крепостного права недоверия ко всем «гал-стучкам и белым воротничкам». Они готовы были к взаи-

1 Самарский курьер. – Самара, 1906. – 19 апр.* См.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sceptic-ratio.narod.ru/ku/lt-27.

htm.tm.

Карикатура Н. Калабановского*(на лидеров конституционныхдемократов И.В. Гессена

и П.Н. Милюкова)«Кадетская скачка»

37

модействию с Партией народной свободы лишь в сфере культурно-просветительской и благотворительной деятельно-сти, в политическом же отношении их убеждения были «гораздо левее», что признавалось и самими кадетами1.

Не случайно в мае 1906 г. А.К. Клафтон эмоционально во-прошал у коллег по партии: «К чему теория компромиссов и лавиро-вания?», предлагая им быть более последовательными в политиче-ской борьбе2.

Уже на выборах в III Государственную Думу Конституционно-демократическая партия стала отмежёвываться не только от ре-акционных, но и от революционных сил: «у нас – и у всей Рос-сии – есть враги слева» (П.Н. Милюков). Её попытки легализо-ваться в 1906 и 1908 гг. не возымели успеха. Вместе с этим, ка-деты переориентировали себя в системную оппозицию власти: «русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не Его Величеству» (П.Н. Милюков)3.

Фото: Николай II

1 Самарский курьер. – Самара, 1906. – 21 июля.2 Второй съезд Партии народной свободы Самарской губернии (Продолже-

ние) // Вестник партии народной свободы. – СПб., 1906. – № 12. – С. 812.3 Цит. по: История политических партий России. – М.: Высшая школа, 1994. –

С. 124.

38

IV. Инцидент с креатурой М.Д. Челышова

По воспоминаниям секретаря Самарского губернского ко-митета КДП А.Г. Ёлшина мы узнаём, что после 1907 г.,

в условиях третьеиюньской монархии*, деятельность самарских конституционных демократов «замерла…, группа в целом пере-стала существовать»1. Она пробуждалась лишь в период изби-рательных кампаний в Государственные Думы. Об упадке поли-тической деятельности Конституционно-демократической партии в Самарской губернии свидетельствуют и донесения местного гу-бернатора В.В. Якунина в Департамент полиции. Так, он писал 18 марта 1908 г.: кадеты себя «ничем особенным… не проявляют. Наиболее заметными… являются присяжные поверенные, врачи, учителя, большинство её (КДП – Е. Ш.) – интеллектуальная часть населения»2.

Организационный кризис самарских конституционных де-мократов отразился и на их руководящем органе, который сокра-тился к 1914 г. по сравнению с маем 1906 г. – с 40** до 14 чело-век3. Довыборы состава губкома они не смогли осуществить, так как в 1907–1914 гг. им «…удалось лишь устроить два или три губернских совещания – с небольшим числом членов партии, не состоящих в губернском комитете»4. Это подтверждает положе-ние исследователя Нарского о «случайном характере» вступле-ния части общества в ряды той или иной партии на волне неожи-

* Указ 3 июня 1907 г. о роспуске II Государственной Думы стал прямым нару-шением Манифеста 17 октября 1905 г. и Основных государственных законов от 23 апреля 1906 г., предусматривавших невозможность принятия какого-нибудь закона в обход Думы.

Принятое, по инициативе председателя Совета министров России П.А. Столы-пина [1862–1911 гг.], Положение о выборах в III Государственную Думу вдвое со-кратило представительство крестьян (с 42% до 22%) и рабочих (с 4% до 2%), уве-личив при этом представительство эксплуататорских классов. (См.: Милюков П.Н. Указ. соч. – Т. 2. – С. 343).

1 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 352. – Оп. 2. – Д. 1. – Л. 93 об. - 94.2 Государственный архив Российской Федерации (далее: ГА РФ). – Ф. 102.

ДПОО 1905. – Д. 999. – Ч. 43. – Т. 3. – Л. 93.** См.: Приложение № 3 «Самарский губернский комитет Конституционно-

демократической партии (1905–1910 гг.)».3 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-

демократической партии: В 6 т. – М.: РОССПЭН, 1997. – Т. 2. 1912–1914 гг. – С. 326.4 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 352. – Оп. 2. – Д. 1. – Л. 93 об. - 94.

39

данной массовой политизации насе-ления в 1905–1907 годах1. Кооптация в его состав князей А.Н. Букейхано-ва и В.А. Кугушева, ранее являвших-ся членами Уфимского губернского комитета КДП, вызвала у отдельных самарских кадетов протест2.

Объяснением упадка Самар-ского отдела Партии народной свобо-ды служит не только изживание кон-ституционных иллюзий у населения и отсутствие широкой социальной ба-зы поддержки у кадетов, но также и смерть его общепризнанного лиде-ра – Андрея Николаевича Хардина (6 февраля 1910 г.)3.

Пока А.Н. Хардин был жив, ему удавалось примирять «раз-ношёрстные элементы»** в губернском комитете партии. Так, в

1 См.: Нарский И.В. К вопросу о социально-моральной среде российского ли-берализма в начале XX века // Русский либерализм: исторические судьбы и пер-спективы. Материалы международной научной конференции. – М.: РОССПЭН, 1999. – С. 409.

2 ГА РФ. – Ф. 523. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 175 - 178 об.3 Волжское слово. – Самара, 1910. – 9 февр.* А.Н. Хардин страстно любил шахматы. Он выписывал массу иностранной шах-

матной литературы и мог часами просиживать один за доской. По его словам, он выучился хорошо играть благодаря тому, что, попав в г. Самару, «куда-то в глушь», и имея много досуга, целыми днями просиживал за шахматной литературой. В 1880-ые годы он победил лучших московских игроков, в том числе и М.И. Чиго-рина [1850–1908 гг.], будущего призёра Всероссийских (1899–1901 гг.) и Междуна-родного (1901 г.) шахматных турниров. Зимой 1888–1889 гг., при посредничестве М.Т. Елизарова [1863–1919 гг.], было положено знакомство А.Н. Хардина с В.И. Ульяно-вым – через шахматную партию по почте. Когда в 1892–1893 гг. они познакомились лич-но, Хардин давал ему первое время коня вперёд. Через год-два Ульянов стал по-беждать и они перешли на пешку и ход, но и при таком соотношении чаще выигры-вал А.Н. Хардин. (См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 10 т. – М.: Политиздат, 1989. – Т. 2. – С. 64 - 77; Шеремеев Е.Е. Земский и общественный дея-тель Самары А.Н. Хардин (1842–1910 гг.) // Ознобишинские чтения: Теоретический и научно-методический журнал. – Самара: СамГПУ, 2005. – С. 169 - 183).

** Данное выражение было использовано профессором русской истории А.А. Кор-ниловым [1862–1925 гг.] на заседании Центрального Комитета Конституционно-демократической партии (народной свободы) 30 марта 1914 г., посвящённом «пре-реканиям в Самарском комитете». (Протоколы Центрального Комитета и загранич-ных групп Конституционно-демократической партии ... – Т. 2. – С. 330).

Фото: А.Н. Хардин*

40

1906 году он смог урегулировать межличностный конфликт между редактором «Самарского курьера» В.В. Ветровым с А.К. Клафтоном и В.А. Кудрявцевым, убедив послед-них выйти из состава редакции1.

Из-за организационного кризи-са, и, как следствие, недостатка фи-нансовых средств, кадеты Самары были вынуждены ещё при жизни Хар-дина, в 1909 г., переоформить свой печатный орган «Волжское слово» в частную собственность Василия Васильевича Ветрова. Он же, в свою очередь, одолжив капиталы на из-дание газеты у Челышова, Суровце-ва и других политических оппонентов кадетов, стал материально зависим перед кредиторами и потерял само-стоятельность. Именно В.В. Ветров в ноябре 1909 г. содействовал через «Волжское слово» избранию самар-ским городским головой октябриста, депутата III Государственной Думы М.Д. Челышова [1866–1915 гг.]. Сам же редактор сумел стать гласным Самар-ской городской Думы 1909–1913 гг. и возглавить в ней бюджетный ко-митет.

После смерти Хардина, Ветров развязал в газете травлю своих оп-понентов по Самарскому губерн-скому комитету Конституционно-демократической партии, которые выступали против его антипартийной деятельности на посту редактора:

1 ГА РФ. – Ф. 523. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 177.

Фото: В.В. Ветров

Фото:М.Д. Челышов

41

Клафтона, Степанова и Пермякова*, основного конкурента Челы-шова на выборах главы города от кадетов1.

Столкновению между Клафтоном и Ветровым, видимо, так-же содействовала не только их размолвка в 1906 году, но и личная близость Александра Константиновича к «пивному королю» Самары А.Ф. фон Вакано, который стремился дискредитировать М.Д. Челышова, как автора антиалкогольной кампании**.

Всё это спровоцировало внутри самарской организации КДП глубокую дезорганизацию. Часть кадетов даже сомневалась в легитимности избрания Г.Н. Костромитинова***, а затем Н.А. Гла-дыша председателями губкома партии, так как он не переизби-рался1. В центре же этого инцидента стояла фигура В.В. Ветрова,

* Пермяков Сергей Ефимович [1863–1930 гг.]. Родился в г. Казани в купеческой семье. Окончил Казанский университет (1884 г.). Жил в г. Самаре с 1886 г. Титуляр-ный советник (1897 г.). Гласный Самарской городской Думы (1897–1914 гг., осень 1917 г.). Директор Самарского Публичного музея (1901–1914 гг.). Председатель «Са-марского общества народных университетов» (1911–1917 гг.). Почётный гражданин г. Самары с 1912 года. Самарский городской голова в 1914–1916 гг. (См.: Коляди-на А.М. Самарский голова Сергей Ефимович Пермяков // Самарский краевед. – Са-мара: Самарский дом печати, 1994. – С. 173 - 183).

1 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии ... – Т.2. – С. 325.

** Так, в 1908 года газета «Биржевые ведомости» опубликовала документ, вы-краденный из деловых бумаг А.Ф. фон Вакано, из которого следовало, что владе-лец Самарского пивоваренного завода финансировал «банно-пивную» публикацию против поборника трезвости М.Д. Челышова в газете октябристов «Голос Самары». (Биржевые ведомости. – Самара, 1908. – 3 июня).

*** Георгий Николаевич Костромитинов [1853– ? гг.]. Родился в г. Оренбурге Орен-бургской губ. С 1881 г. являлся гласным Бузулукского уездного собрания, а со 2-ой пол. 1880-х гг., одновременно, избран гласным Самарского губернского земского собрания. Активный участник земских съездов. Являлся членом «Союза земцев-конституционалистов» и «Союза освобождения». Был ближайшим сподвижником председателя Самарской губернской земской управы В.А. Племянникова и предсе-дателя Самарского губкома КДП А.Н. Хардина. Депутат I Государственной Думы от Самарской губернии. Подписал 22–23 июля 1906 г. «Выборгское воззвание», при-зывавшее население до созыва II Государственной Думы – к «пассивному сопро-тивлению» (отказ от уплаты налогов и поставки рекрутов). 29 июля 1906 г., как и все подписанты воззвания, был привлечён к ответственности, а в декабре 1907 г. при-говорён к 3 месяца тюремного заключения, что лишало его участия в дальнейших избирательных процессах. (См.: Государственная Дума первого созыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. – М.: Возрождение, 1906. – С. 67).

1 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии ... – Т. 2. – С. 326.

42

которому всячески покровительствовал патриарх самарских ли-бералов Г.Н. Костромитинов1.

Фото: Г.Н. Костромитинов Н.А. Гладыш

В протоколе особой комиссии ЦК КДП от 26 марта 1914 г. от-мечено: «После избрания председателя (Костромитинова) о про-ступках Ветрова было произведено дознание и за некоторые из них выражено порицание. Почти одновременно… было объявлено, что [Волжское слово] – газета не партийная»2. Таким образом, пользу-ясь правом собственника печатного издания, приобретённого в 1905 г. на средства Хардина3, Ветров в ультимативной форме за-ставлял кадетов Самары идти ему на уступки.

В декабре 1911 года А.К. Клафтон вновь поставил перед Н.А. Гладышем [1860–1916 гг.] вопрос об антипартийном поведе-нии В.В. Ветрова в должности редактора «Волжского слова» и не-обходимости его исключения из губкома КДП. В случае игнориро-вания этого обращения, он обещал выйти из руководящего орга-на партии в губернии. Заявлению Клафтона, чтобы сохранить хоть

2 ГА РФ. – Ф. 523. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 178 об.3 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-

демократической партии ... – Т. 2. – С. 326, 328.4 ГУСО «ЦГАСО». – Ф. 3. – Оп. 233. – Д. 1997. – Л. 4.

43

какое-то влияние на газету, не придали должного внимания, и он сдержал своё обещание.

Стоит отметить, что с решительной поддержкой пози-ции А.К. Клафтона выступил член Самарского губкома КДП Сер-гей Александрович Елачич1. В начале 1912 г. он также заявил об «условном» выходе из числа руководителей самарских кадетов. Но, в отличие от Клафтона, его официально исключили2. Заметим, что, помимо А.К. Клафтона и С.А. Елачича, в Самарском губкоме Партии народной свободы уже не было: Е.Л. Кавецкого*, А.Л. Жу-ковского, С.Е. Пермякова, П.С. Степанова** и других***.

Вполне понятно, что столь жёсткая борьба приводила её участников к взаимным оскорблениям. Так, в пылу дискуссии с Гла-дышем, Елачич публично назвал Ветрова и содействующего ему во всём в губернском комитете КДП Ф.П. Токарева – «узурпатора-ми и мерзавцами»; те же, в свою очередь, парировали: «…лучше выбрать безграмотного татарина, чем Елачича»3.

Визит в г. Самару членов Центрального Комитета Конститу-ционно-демократической партии Н.А. Гредескула и А.И. Шингарё-ва не разрешил эту конфликтную ситуацию, так как Самарскому гу-бернскому комитету КДП удалось достигнуть соглашения с Ветро-вым о поддержке в «Волжском слове» их партийного списка вы-борщиков. Первоначальное условие В.В. Ветрова об исключении из него фамилий А.К. Клафтона и С.А. Елачича затем им было сня-

1 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии ... – Т. 2. – С. 323.

2 Там же. – С. 322 - 323.* Приостановил своё членство в КДП, из-за циркулярного распоряжения пред-

седателя Совета министров П.А. Столыпина от 14 сентября 1906 г., о запрете го-сударственным служащим вступать в нелегальные политические партии. (См.: П.А. Столыпин. Грани таланта политика / Под ред: П.А. Пожигайло. – М.: РОССПЭН, 2006. – 623 с.).

** «Из комитета вышли Степанов из-за травли В.В. Ветрова, затем Клафтон, Пермяков, Жуковский, собирался выйти Гусев, и я заявил об уходе в условной фор-ме», – вспоминал С.А. Елачич. (Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии ... – Т. 2. – С. 327).

*** «О выходах из комитета могу сказать следующее. Кавецкий вышел, как слу-жащий; Степанов – временно…; Татаринов совсем не бывал на заседаниях, а Ко-лесникова мы до сих пор считаем членом комитета», – парировал Елачичу Г.Н. Ко-стромитинов. (Там же).

3 Там же. – С. 322, 324.

44

то. Однако, на все предложения Гладыша об объединении, Клаф-тон заявлял, что «от такого комитета он идти не желает»1. Фигурой преткновения по-прежнему являлся Ветров*.

И это была не только позиция Клафтона. «Все кадеты бы-ли приглашены на (предвыборное – Е. Ш.) совещание, – в после-дующем припоминал Костромитинов, – но часть их не пошла, так как оно было назначено на квартире Ветрова, и выступила с осо-бым списком»2.

Следует отметить, что для оппозиционных политиков нача-ла ХХ века, в отличие от фарисействующих демагогов наших дней, было естественным романтическое стремление к сочетанию от-стаиваемых ими убеждений со своей деятельностью практическо-го характера3.

Важно подчеркнуть, что само слово «партия» в это время было дискредитировано в провинциальном обществе, где голосо-вали не за партийную идеологию, а за конкретных людей4.

Осознавая это, Общеимперская партийная конференция КДП (20 – 21 ноября 1911 г.), чтобы «сплотить возможно большее количество прогрессивных элементов страны», признала целесо-образным: «В тех случаях, когда самостоятельные партийные вы-боры, по местным условиям, невозможны, местные группы… пар-тии кадетов могут вступать в соглашения с другими независимы-ми общественными элементами, за исключением антиконституци-онных… националистических и образовывать смешанные избира-тельные комитеты»5. Эта предвыборная тактическая формула бы-ла подтверждена очередной конференцией конституционных де-

1 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии ... – Т. 2. – С. 325–326.

* Примечательно, что аналогичная ситуация сложилась и у П.Н. Милюкова в списке «обновленческой группы» по выборам гласных в городскую Думу Санкт-Петербурга, в котором он «признал для себя невозможным идти в одном списке с А.И. Гучковым» [1862–1936 гг.], лидером Партии «Союз 17 октября», председателем III Государственной Думы в 1910–1911 гг. (Протоколы Центрального Комитета и за-граничных групп Конституционно-демократической партии ... – Т.2. – С. 109 - 110).

2 Там же. – С. 327.3 См.: Юренев П.П. Николай Иванович Астров как общественный деятель и мо-

сквич // Астров Н.И. Воспоминания. – М.: Государственная публичная историческая библиотека, 2000. – С. 12.

4 См.: Вишневски Э. Либеральная оппозиция в России накануне первой миро-вой войны. – М.: Россия молодая, 1993. – С. 64.

5 Речь. – СПб., 1913. – 11 окт.

45

мократов России 13–14 мая 1912 года1 и дополнена разрешени-ем – «технических соглашений» с прогрессистами*.

В результате, в сентябре-октябре 1912 г. кадеты Самары участвовали в выборах в IV Государственную Думу двумя объе-динениями: официальным списком выборщиков губкома КДП, со-ставленным совместно с самарскими прогрессистами2 и альтер-нативным ему списком «беспартийной» группы П.П. Побдельско-го – С.А. Елачича. При этом, например, по 1-ой курии г. Самары пе-речень выборщиков у них совпадал в 5 из 6 фамилий: «…надо бы-ло, чтобы он был отличен» (С.А. Елачич)3.

По сути, самарские конституционные демократы осенью 1912 г. – раскололись на «кадетов-прогрессистов»4 (С.А. Елачич: «челышовцев», ведомых В.А. Кугушевым, Е.Т. Кожевниковым) и «кадетов-мирнообновленцев» (Г.Н. Костромитинов: «в союзе с черносотенцами», возглавляемых С.А. Елачичем, С.Е. Пермяко-вым)5 – не по идеологическому, а по межличностному принципу.

Утверждения Георгия Николаевича Костромитинова, что «…после личных моих разъяснений (кадетам – Е. Ш.) в Бугуль-ме (Самарской губернии – Е. Ш.), что с прогрессистами следует входить в соглашение, но не сливаться с ними, Кузьминым было устроено беспартийное совещание с участием черносотенцев и, по указанию Клафтона, один из кадетов был заменён лицом не ле-вее правых октябристов»6, – является не более чем апелляцией к ноябрьскому форуму партии (1911 г.), чтобы оправдать столь ник-чёмный разнобой между двумя партийными списками, с разницей в одну фамилию.

Не обладая возможностью к проведению исключительно са-мостоятельной политики, кадеты Самары были вынуждены лави-ровать и искать соглашений с другими общественными силами.

1 ГА РФ. – Ф. 523. – Оп. 1. – Д. 30. – Л. 172.* Прогрессивная партия (прогрессисты) – партия крупной буржуазии, занимав-

шая промежуточное положение между кадетами и октябристами. (См., более под-робно: Селецкий В. Партия прогрессистов // Политические партии России. Конец ХIХ – первая треть ХХ века. Энциклопедия. – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 428 - 430).

2 Вишневски Э. Указ. соч. – С. 76.3 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-