Schaefer_Zoeller 1996 Zur Charakterisierung des weichelzeitlichen Freilandfundplatzes vom Gamsenberg...

Transcript of Schaefer_Zoeller 1996 Zur Charakterisierung des weichelzeitlichen Freilandfundplatzes vom Gamsenberg...

Tübinger Monographien zur Urgeschichte

Herausgegeben von Nicholas J. Conard Band 11 1996

Redaktion Helga van den Boom

DICTtn fCnt1rCn

Spuren der Jagd Die Jagd nach Spuren

Festschrift für Hansjürgen Müller-Beck

Herausgegeben von Ingo Campen

Joachim Hahn Margarethe U erpmann

Mo Vince Verlag Tübingen

Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren Tübinger Monographien zur Urgeschichte 11, 1996: 235-246

Zur Charakterisierung des weichselzeitlichen Freilandfundplatzes vom Gamsenberg bei OppurgiOstthüringen

DIETER SCHÄFER UND LUDWIG ZÖLLER

Einführung (von DIETER SCHÄFER)

Zwischen 1984 und 1987 wurden auf dem Gamsenberg im OrlataJ kleinere Sondagen von jeweils mehreren Wochen Dauer durchgeführt. Das Ziel bestand in der Abklärung der geologischen, bodenkundlichen und archäologischen Befundsituation im obersten Teil einer Spaltenfüllung an der Südseite des kleinen Zechsteinriffes. Die Füllung wurde durch einen Steinbruchbetrieb des 19. Jahrhunderts vemutlieh bereits größtenteils zerstört, so daß sich die begrenzten Untersuchungen auf die absturzgefährdeten, hangnahen Bereiche der verbliebenen Füllung beschränkten. Von dieser Restfüllung der noch in den Berg hineinreichenden Spalte saßen die Planquadrate 1-4 - zugleich mit dem höchsten Anteil an gliederbaren Feinsedimenten - noch inmitten der Füllung, während die versetzt nach N angelegten Planquadrate 5-12 bereits das randliehe Auskeilen derselben zeigten (SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991, 325, Abb. 2; vgl. die auskeilende Fundschicht Taf. 60). Weitere Quadrate (14-17) nördlich davon befanden sich bereits außerhalb der Spaltenfüllung, so daß - unter der Annahme ihrer Symmetrie mehr als die Hälfte des fundhaitigen Sedimentes vor Ort unberührt sind und künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben können.

Bereits anläßlich eines interdisziplinären Feldkolloquiums wurde 1987 - besonders durch M. Altermann u. R. Ruske - die Auffassung geäußert, daß entsprechend dem regionalen Kenntnisstand der Lößstratigraphie und der Bodenkunde mit dem vor Ort unter Lößderivaten begrabenen Humushorizont (= paläolithische Fundschicht) im oberen Teil der Spaltenfüllung eine saalezeitliche Entstehung auszuschließen ist und nur eine Datierung innerhalb der frühweichselzeitlichen Interstadiale in Frage kommt (JÄGER U. SCHÄFER 1987, 1). Den im Rahmen eines ersten Vorberichtes (SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991) gemachten geologischen und bodenkundlichen Teilauswertungen konnten wirklich eindeutige chronologische Schlußfolgerungen jedoch nicht entnommen werden. Aus der Sicht des Kenntnisstandes merkmalanalytischer Vergleiche von Abschlägen des Gamsenberges wurden damals erste technologische Ähnlichkeiten mit anderen frühweichselzeitlichen Inventaren, z.B. von Königsaue, aufgezeigt (z.B. SCHÄFEj(, JÄGER U. ALTERMANN 1991,331-333), die auch aus der Sicht bereits relativ standardisierter Geräteformen plausibel erschienen.

Nunmehr liegen ebenfalls Angaben zur Jagdfauna des Gamsenberges (MUSIL in Vorb.) und von Kleinsäugern über der Fundschicht (HEINRICH in Vorb.) vor. Auch im Zu

sammenhang mit den hier vorgestellten ersten TL-Daten von der Fundstelle ergeben sich Möglichkeiten zum Vergleich mit dem inzwischen deutlich angewachsenen Kenntnisstand zur technologischen Entwicklung vor-jungpaläolithiseher Steinartefakte.

Thermolumineszenz-Datierung von Lößderivaten am Gamsenberg (von LUDWIG ZÖLLER)

Im Juni 1990 wurden drei Sedimentproben aus Lößderivaten der Grabung Gamsenberg aus den Quadraten 1-4 unter Lichtabschluß für Thermolumineszenz-(TL)-Datierungen entnommen. Die Probe Gams 1 stammt aus schwach verbrauntern Löß mit einzelnen Steinen unmittelbar unterhalb des CCa-Horizonts der holozänen Parabraunerde aus 100 cm Tiefe unter GOK und die Probe Gams 2 aus derselben Schicht 10 cm tiefer (vgl. Abb. I, Profilscherna). Die Probe Gams 3 besteht aus Lößderivat, welches sich im Zwischenraum von im oberen Teil braunem, sonst hellem Dolomitschutt und gebrannten Knochen abgelagert hat. Während der Probennahme wurde die Umgebungsdosisleistung mittels eines tragbaren Vierkanal-NaJ-Gammaspektrometers gemessen.

Die Proben aufbereitung erfolgte unter gedämpftem Rotlicht nach der Feinkorntechnik (4-11 flm, s. AITKEN 1985). Alle im Labor künstlich radioaktiv bestrahlten Teilproben wurden zur Eliminierung thermisch instabiler TL-Signale 1 Stunde bei 152°C ausgeheizt ("partielles thermisches Waschen", ZÖLLER U.WAGNER 1989). Zum Abklingen des anomalen Ausheilens wurden die bestrahlten Teilproben mindestens drei Wochen bei Raumtemperaturgelagert. Bei den Proben Gams 2 und Gams 3 wurde leichtes anomales Ausheilen (::;10% beobachtet. Die TL-Messung aller Teilproben erfolgte mittels eines EMI 9635Q-Photomultipliers und vorgeschaltetem Blaufilter Corning 5-58 nach einminütigem Vorheizen bei 190°C mit einer Heizrate von 5K1s. Zur Bestimmung der Äquivalenzdosis ED wurde die Regenerierungsmethode (AITKEN 1985) nach 3-stündigem Bleichen unter einer Sonnensimulatorlampe (Dr. Höhnle SOL2) angewandt. Signifikante TL-Empfindlichkeitsänderungen nach dem Bleichen im Labor konnten durch Vergleich mit der additiven TL-Wachstumskurve nicht festgestellt werden.

Zur Bestimmung der natürlichen Radioaktivität der Proben wurden im Labor Alphazählung, hochauflösende Gammaspektrometrie und Atom-Absorptions-Spektrometrie (AAS, zur K-Bestimmung) eingesetzt (Tab. la). Während bei den Proben Gams 1 und Gams 2 gammaspektrometrisch keine

235

DIETER SCHÄFER UND LUDWIG ZÖLLER

"Profil Gamsenberg (51.rk general il!liert) KLEINSÄUGm aus Schlufilebm

Fließerde Ochotona pusilla

Dicrostonyx cf gulielmi Arvicola terrestris

Microtus oconomus Löß.mit K.alksteinen . : .~: : : .,: : : : : : : : : : : : : .•' : .:~l____.... .•......• . t. . • . • • • . • .. - Microtus ex gr. arvalis~grestis(Gebirg51öß) .-., •.••.•••.•. •• e •••.••

Kalksteinscbutt Microtus sp. Rodentia indet.

(W.-D. Heinrich, im Druck)

Schlufllebm-Rießerde ~ Kalksteinschutt

JAGDFAPNA aus der Fundschicht, z.T. Humushorizoot mit aus hangender FlieBerde Knochen!Artefakten Elephantidae, indet.

Equus aff. hvdruntinus Cervus aff. elaphus

Kalkstein-Blockschutt Alcessp.

Capreolus sp. Bas sp. oder Bison sp. (RMusil, in Vorher.)

Abb. 1 Gamsenberg. Schematisches Profil unter Berücksichtigung von Profilzusammenhängen der Planquadrate 1-12, Angaben zur Beprobung für TL-Daten sowie zur Paläontologie.

CD -G)roben fitr TL-Datierung

signifikanten Ungleichgewichte der 238U-Zerfallsreihe erkannt wurden, liegt bei der Probe Gams 3 (Fund schicht) ein doppeltes Ungleichgewicht vor: 226Ra, 214Bi und 214Pb kommen im Verhältnis sowohl zu 234Th als auch zu 2!OPb im Überschuß vor. Zum einen scheint daher 234U oder 226Ra zugewandert zu sein, zum anderen erfolgte ein etwa 40%-iger Verlust von 222Rn. Letzterer kann angesichts der starken sedimentologischen und radiometrischen Inhomogenität der Schicht dadurch erklärt werden, daß das sehr mobile 222Rn (Halbwertszeit 3,8 Tage) dem Radon-Partialdruckgefälle folgend in Sedimentkomponenten mit geringerer U-Konzentration (Dolomite, Knochen) wanderte, wie für ähnliche Sedimente in Burgtonna analytisch gezeigt wurde (KRBETSCHEK, RIESER, ZÖLLER U. HEINICKE 1994). Während für die Radondiffusion angenommen werden darf, daß sie mehr oder weniger kontinuierlich seit der Ablagerung stattfand, ist die Dynamik der 234U oder 226Ra-Wanderungen in derart inhomogenen Sedimenten noch zu wenig bekannt für fundierte Modellannahmen ihrer zeitlichen Entwicklungen. Daraus resultiert für die Probe Gams 3 eine größere Unsicherheit in der Berechnung der für den Datierungszeitraum repräsentativen Dosisleistung der Uranreihen, welcher die Fehlergrenzen der natürlichen Dosislei-stung (DL) und somit des TLAlters (ED/DL) vergrößert. Alle angegebenen Fehler sind I(J-Fehler.

Die. Proben Gams 1 und Gams 2 liefern mit 44,7±4,5 bzw. 41,9±4,6 ka innerhalb ihrer Fehlergrenzen gleiche

TL-Alter, die eine mittel weichsel zeitliche Ablagerung des schwach verbraunten Lößderivates im Hangenden der Hauptfundschicht belegen (Tab. I b). Für die Probe Gams 3 aus dem obersten Teil der Hauptfundschicht kann in Anbetracht der genannten Unsicherheiten, die sich aus dem radioaktiven Ungleichgewicht ergeben, auf Grundlage der gammaspektrometrischen Daten ein Minimalalter von 56,8±8,O ka und ein Maximalalter von 65,3±7,5 ka angegeben werden.

Für Modellalter der Probe Gams 3 kann eine Eingrenzung der Fehler erreicht werden, z.B. indem unter der Annahme, daß das heute festgestellte radioaktive Ungleichgewicht während des gesamten Zeitraumes seit der Ablagerung annähernd gleich blieb, die Alphadosisleistung direkt aus der Zählrate der Alphazählung bestimmt wird und die Fehlergrenzen des TL-Alters aus den gewichteten zufälligen und systematischen Fehlern des Minimal- und des Maximalalters berechnet werden. Da die Energien der Alphastrahlung aus den einzelnen Zerfällen der 238U-Reihe sich nicht sehr stark unterscheiden, erscheint diese Vorgehensweise gerechtfertigt, da bei der Alphazählung Alphazerfälle unabhängig davon, von welchem Nuklid der U- und ThReihen sie stammen, registriert werden. Wird die Betadosisleistung wie zuvor aus den gammaspektrometrischen Daten und ihren Unsicherheiten bestimmt, ergibt sich ein TL-Alter von 58,8±8,3 ka für die Probe Gams 3. Das 2(JKonfidenzintervall des TL-Alters liegt dann zwischen 42,2 und 75,4 ka. Dieses große Intervall trägt den Unsicherhei

236

Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren

Probe Gammaspektrom. AAS AZI

U Th K K (J.lg/g) (J.lg/g) (%) (%) (Gy/ka)

Gams 1 2.66 7.34 1.32 1.32 8.64 Gams 2 2.98 9.01 1.50 1.73 9.95 Gams 3 4.85 8.66 l.60 l.65 14.41

1 Alphazählung 2 Betazählung 3 Feuchtgewichtffrockengewicht

Tab. la Analytische Ergebnisse zur Dosisleistungsbestimmung.

Probe DL*) ED**l TL-Alter (Gy/ka) (Gy)

Gams 1 3.232 l44,4±3,9 44,7±4,5 Gams 2 3.742 156,9±8,9 41,9±4,6 Gams 3 4.305 244,4±12,4 56,8±8,0 (minimal)

3.742 65,3± 7,5 (maximal) 3.960 61,7±4,6 (Modell)

*) effektive Dosisleistung **) Aquivalenzdosis

Tab. Ib TL-Datierungsergebnisse.

ten aus dem Ungleich gewicht weitgehend Rechnung. Wird als Randbedingung des Modells weiter angenom

men, daß das heute beobachtete Ungleichgewicht repräsentativ für den gesamten Datierungszeitraum ist, kann das 2cr-Konfidenzintervall weiter eingeengt werden. Für die Radon-Diffusion ist dieses Modell realistisch, während seine Gültigkeit für das Ungleichgewicht vor 226Ra vorerst hypothetisch bleiben muß. Unter den Modellannahmen können die Alpha- und die Betadosisleistung direkt aus der Alpha-Szintillations- und der Beta-Zählung mittels GeigerMüller-Zählern mit deutlich niedrigeren Fehlern bestimmt werden. Dabei wird ein systematischer Fehler von 5% für die Alphazählung und von 4,1% für die Betazählung zugrunde gelegt. Für die Probe Gams 3 ergibt sich dann ein Modellalter von 6l,7±4,6 ka mit einem 2cr-Konfidenzintervall des TL-Alters von 52,5 bis 70,9 ka, welches dem unteren Mittelweichsel (s180-Stufe 4) entspricht.

Faunistische, stratigraphische und archäologische Aspekte (von Dieter Schäfer)

Die Bearbeitung der Großsäuger durch MUSIL beruht auf einer schematischen Untersuchung, bei der Angaben zum archäologischen Befund leider unberücksichtigt blieben (MUSIL in Vorb.). Das umfangreiche, aber zumeist stark fragmentierte Material stammt überwiegend aus dem nach S einfallenden Humushorizont als auch aus hangenden Lößderivaten: Infolge gelegentlich erkennbarer (geringfügiger) Fließpro-

TMU 11, 1996: 235-246

BZ2 Feuchte3 a-Wert

(Gy/ka)

1.17 0.095 1.15 0.090

2.123 l.08 0.086

zesse an der humosen Fundschichtoberkante gelangten sowohl Artefakte als auch Knochen in die darüber befindlichen, synsedimentär abgelagerten Lößderivate (=Schlufflehm-Fließerde auf Profilschema Abb. 1).

Nach MUSIL weisen fehlende Carpal- und Tarsalknochen auf die Verbringung von Tierteilen auf den Berg; selbst nicht markhaltige Knochen liegen in stark zertrümmertem Zustand vor. Insgesamt konnten folgende taxonomische Häufigkeiten ermittelt werden: Equus aff. hydruntinus (25 Fundstücke, davon 24 lose Zähne), Bos sp. oder Bison sp. (25 Fundstücke, davon 21 lose Zähne), Cervus aff. elaphus (16 Fundstücke, meist lose Zähne), Capreolus sp. (4 Fundstücke, Zähne und Knochen), Alces sp. (l Molar) sowie Elephantidae (1 größeres Knochenbruchstück). Als unikate Fundplatzcharakteristik ist bemerkenswert, daß mit Equus aff. hydruntinus ausschließlich eine kleine Eselform vorliegt, während nach dem Bearbeiter von den sicherlich auch in der Umgebung vorhandenen Pferden der größeren caballoiden Linie keine Faunenreste identifiziert wurden.

Aus der vorliegenden Jagdfauna ergeben sich nur beschränkte Rückschlußmöglichkeiten auf die damals in der Fundplatzumgebung assoziierten Faunengemeinschaften. Dennoch mögliche Hinweise zur Paläoökologie deuten auf ein warmes, kontinentales und trockeneres Klima. Die Umgebung des Gamsenberges wird als eine "parkartige Landschaft mit abwechselnden Wald- und Steppenarealen (MUSIL in Vorb.; ähnlich KAHLKE mündl. Mitt.) interpretiert. Die von MUSIL gezogene Schlußfolgerung über interglaziale Verhältnisse kann allerdings schwerlich nachvollzogen werden, da sämtliche Taxa aus zahlreichen weichselzeitlichen Fundstellen überliefert sind (z.B. MUSIL 1981, 18-21; MANIA 1975, 97; V. KOENIGSWALD 1985, 30; KAHLKE 1994, 29). Dies bestätigte auch eine ausführliche Diskussion mit KAHLKE (Weimar, Dez. 1994). In diesem Zusammenhang ist ebenfalls an die Auffassung durch VON KOENIGSWALD zu erinnern, nach der es "aus ökologischen Gründen ... wahrscheinlich (ist), daß glaziale Faunenelemente erst nach ... (den) beiden Interstadialen (Brörup/Odderade, D.S.) vorherrschend werden, während zur Zeit der Interstadiale auf Grund des Florenbildes Elephas (P.) antiquus und Dicerorhinus kirchbergensis noch zu erwarten sind." (v. KOENIGSWALD 1985, 15). Einen möglichen Hinweis für eine voreemzeitliche Älterdatierung sieht MUSIL in der Identifizierung eines Tibiafragmentes von 'Ursus sp. cf etruscus'. Diese unterpleistozäne Bärenform widerspiegelt jedoch

237

DIETER SCHÄFER UND LUDWIO ZÖLLER

nicht das Alter der paläolithischen Fundschicht (s. unten), sondern ist im Zusammenhang mit deutlich älteren Spaltenfüllungen zu sehen, die auch heute noch am Gamsenberg aufgeschlossen sind.

Die 1987 an HEINRICH übergebenen Kleinsäugerreste erbrachte (für die Quadrate 1-4) Taxa, deren Herkunft aus der Schlufflehm-Fließerde (Abb. 1) - speziell aus dem unteren Teil des hier leicht verbraunten Fließlößes - gesichert ist. Dabei handelt es sich zumeist um "Durchläufer", die gleichermaßen aus Kalt- und Warmzeiten überliefert sind, während "rein warmzeitliehe Taxa fehlen" (HEINRICH in Vorb.; vgl. hier Abb. 1, rechter Teil oben). Von ganz wesentlicher Bedeutung sind jedoch das Auftreten des jungpleistozänen Halsbandlemmings Dicrostonyx cf gulielmi und des Pfeifhasen Ochotona pusilla. Beide gelten allgemein als Bewohner trockener Kältesteppen, wobei der Halsbandlemming nach AOADJANIAN "die erhöhten von Büschen bewachsenen Flächen (bewohnt). Seine Hauptnahrung besteht aus Zweigen und Wurzeln der Zwergweide." (AOADJANIAN 1976, 58). VON KOENIOSWALD (1985, 15) betont eher seine Besiedlung in der offenen Tundra nördlich der Baumgrenze (siehe dazu auch weiter unten).

Leider ist - auch unabhängig von unten erwähnten Begrenzungen für die Artenausbreitung/-überlieferung - die stratigraphische Interpretierbarkeit der hier diskutierten Kleinsäugerreste ohne weitere, unabhängige Datierungen nicht immer unproblematisch. Wenngleich HEINRICH (in Vorb.) in Bezug auf den Pfeifhasen Ochotona betont, daß er "nur in Kaltzeiten verbreitet" war, so ordnen sich seine eigenen Untersuchungsergebnisse zu Kleinsäugern aus dem Bildungszeitraum des Unteren Travertins von WeimarEhringsdorf (3-3,5 m unter dem Pariser; HEINRICH 1981) nicht widerspruchsfrei dazu ein: Auch hier kommt u.a. Ochotona sp. gemeinsam mit solchen Offenlandformen wie Citellus citelloides, Cricetus cricetus u.a. in einer allerdings insgesamt nicht ganz einheitlichen Taphozönose vor. Unpubliziert sind immer ·noch die Ergebnisse zu den Kleinsäugern des in den 60er Jahren ausgegrabenen paläolithischen Fundplatzes Buhlen (Hessen): Hier wurden archäologische Fundschichten angetroffen, die gleichzeitig Dicrostonyx gulielmi und Lagurus lagurus enthielten. Diese wurden früher als "letztinterglazial" (Schicht IIIb, FIEDLER 1977,60), "?Letztinterglaziales) bis Frühwürm(s)" (MALEC 1978, 129; dagegen "Altwürm": schrift!. Mitt. MALEC in HEINRICH u. JANOSSY 1978, 251), neuerdings als "vermutlich in das erste Drittel der letzten Kaltzeit" gehörend (Schicht IIIb, FIEDLER 1990, 65; vgl. auch FIEDLER 1994, 17, Abb. 3) charakterisiert.

Eine ausführlich untersuchte Faunenabfolge steht aus der Raj-Höhle bei Kielce (Polen) zur Verfügung. Unter den 10 frühweichselzeitlichen Schichten ist (außer in Schicht 3) Dicrostonyx vorhanden, ebenfalls tritt Ochotona bereits in den Schichten 1 und 3 auf. Von den Bearbeitern wurde seinerzeit eine Zuordnung der Schichten 1-3 in die jüngere Phase des 'Brörup' vorgenommen (Kow ALSKT, KOZ.LOWSKI u. MADEYSKA 1972, 137; KOWALSKT 1972). Eine nochmalige Stellungnahme durch KOWALSKI (1979, 282-283) sieht in den Kleinsäugern der Schicht 1-3 eine Waldtundren- und

Steppengemeinschaft und bezieht außerdem auch die meisten anderen Fundschichten (4-10) in das Ende des 'Brörup' unmittelbar vor dem ersten Pleniglazial der letzten Vereisung ein. NADACHOWSKI (1982, 8-9) läßt dagegen mit den Raj-Schichten 4-10 bereits das untere Pleniglazial beginnen und nimmt in der Folge eine generelle Ausbreitung von Dicrostonyx gulielmi für polnische FundsteIlen seit etwa 70 000 Jahren an (1982, 95, fig. 26). Unabhängig von der Frage der genauen Zäsur innerhalb der Faunenentwicklung sehen die Bearbeiter übereinstimmend in den Schichten 1-10 Ablagerungen eines relativ kurzen Zeitraumes. Von besonderem Interesse ist dabei, daß N ADACHOWSKI das Interstadial der Fundschichten 1-3 von Raj i.S. des 2. frühwürmzeitlichen Interstadials verwendet, dem nach heutiger Kenntnis (d.h. unter Fortfall des Amersfoort als eigenständigem Interstadial) das Odderade-Interstadial entsprechen würde.

Die für die FundsteIle Gamsenberg daher umso wichtigere Einhängung der Kleinsäugerproben in die Profilaufnahmen der archäologischen Untersuchung zeigt Folgendes: Ochotona stammt aus einem Bereich bioturbater Störungen direkt an der unteren Grenze des wenig verbraunten Fließlößes zum begrabenen humosen Fundhorizont. In einem Bereich von durchschnittlich 30 cm Sedimentmächtigkeit des Fließlößes über der Fundschicht sind (bes. in den Quadraten 3 u. 4) mehrfach Tierröhren angetroffen worden, die ihrerseits deutlich erkennbar und meist nicht durch Fließstrukturen gestört waren. Führen sie nach oben, enden sie 30-40 cm über der archäologischen Fundschicht an der Grenze zu einem deutlich helleren und offensichtlich unter trockeneren Bedingungen abgelagerten Gebirgslöß. Wenig unterhalb von diesem konnten geringfügig durch Fließ strukturen gestörte Tierbauten (ohne Grabgänge nach oben) festgestellt werden, aus dessen Bereich die Reste von Dicrostonyx stammen.

Die Tiefenangabe für die im W -Profil entnommenen TL-Proben 1 und 2 durch L. ZÖLLER von 100 bzw. 110 cm unter GOK bedeutet hier eine Lageposition von mindestens 50 cm über der archäologischen Fundschicht. Die Projektion derselben Proben in Bezug auf die darunter liegenden Faunenreste ergibt, daß Dicrostonyx aus etwa 10-20 cm, Ochotona aus etwa 25-40 cm unterhalb der Sedimente für die TL-Proben (1 und 2) stammenden Lößderivaten ausgeschlämmt wurde.

Nach den Geländebefunden scheinen die meisten bioturbaten Strukturen erst in einer eher trockeneren Phase angelegt worden zu sein. Andererseits verweist die Tatsache gelegentlicher Verzahnungen der humosen Fundschichtoberkante mit dem hangenden Lößderivat als auch die Erhaltung selbst kleinster Knochenstücke in der Fundschicht auf die Kontinuität in der Sedimentationsentwicklung. Berücksichtigt man das ermittelte TL-Alter der Proben I und 2 (um 45 bzw. 42 ka) des Lößderivates und das Modellalter für die liegende Fundschicht (um 62 ka mit dem 2a-Konfidenzintervall des TL-Alters von 52,5 bis 70,9 ka), kann eine gewisse Eingrenzung für das Auftreten von DicrostonyxJ Ochotona belegt werden. Will man nicht der Versuchung

238

Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren TMU 11, 1996: 235-246

unterliegen, lokale Faunenvorkommen allzu akzentuiert chronologisch-stratigraphisch auszudeuten, sind jedoch weitere Fundstellenuntersuchungen zur Frage notwendig, in welchem Zeitraum die weichselzeitliche Einwanderung beider Taxa in Thüringen stattfand. Vorerst ist daran zu erinnern, daß es zahlreiche Begrenzungen sowohl in den Ausbreitungsmöglichkeiten als auch hinsichtlich der Fundüberlieferung von Tierarten gibt, zu denen einerseits geographische Faktoren, Nahrungskonkurrenten, Auftreten oder Fehlen bestimmter Raubtiere (vgl. z.B. VON KOENIGSWALD 1991, 81-82) als auch andererseits differenzierte Reliefund Sedimentationsverhältnisse gehören. So fehlen z.B. Ochotona und Dicrostonyx in der vielgliedrigen Sedimentationsfolge von Burgtonna im zentralen Thüringer Becken (HEINRICH u. JANOSSY 1978, 246, Abb. 9). Nach ersten Untersuchungen ergibt sich an dieser Lokalität für einen oberen Teil des Schwarzerdekolluviums ein TL-Alter (Probe But 3) von 76,4±10.8 ka, während drei vorläufige Werte für die hangenden Lößderivate TL-Altersbereiche von 72±9 ka (But 4), 62±7 (But 5b) ka und 41,7±4.2 ka (But 6) aufweisen. Das Auftreten von Lagurus lagurus im unteren Lößderivat von Burgtonna (ohne Entsprechung auf dem Gamsenberg) befindet sich stratigraphisch zwischen den TL-Proben von But 3 und But 4 (ZÖLLER, KARELIN U. JÄGER 1994). Wenngleich eine exakte Vergleichbarkeit des nur ausschnitthaft feinstratigraphisch bearbeiteten Gamsenberges mit der mustergültig untersuchten Deckschichtenfolge von Burgtonna gegenwärtig als verfrüht erscheint, ergeben sich doch wohl - im Detail hier nicht näher zu besprechende - chronologische Überschneidungen der Lößderivate von Burgtonna und der Dicrostonyx/Ochotona-Fundlagen vom Gamsenberg, ohne daß die Kleinsäugerassoziationen identisch wären.

Für Süddeutschland rechnet VON KOENIGSWALD (1983, 183) vornehmlich auf Grund der Befunde von der Villa Seckendorf von Stuttgart-Bad Cannstadt (VON KOENIGSWALD 1985) bereits vor 80 000 Jahren mit dem Auftreten von Dicrostanyx und anderen Glazialformen als dem eigentlichen Beginn des letzten Glazials.

Hinsichtlich der Frage einer chronologischen Einengung der archäologischen Fundschicht des Gamsenberges sind bisher mehrere Faktoren bedeutsam: Die TL-Alter verweisen auf ein spätes Früh- oder ein frühes Mittelweichsel. Die bodenkundlichen Verhältnisse im Rahmen der regionalen Lößstratigraphie als auch die Jagdfauna lassen am ehesten ein boreales - im Rahmen der bekannten weichselzeitlichen Entwicklung somit frühweichselzeitliches - Interstadial erwarten. Auch aus Gründen erwähnter technologischer und artefaktmorphologischer Gründe (neuere Details s. unten) kommt aber hierfür besonders ein vor-jungpaläolithisches, frühweichselzeitliches Alter in Betracht. Dafür stehen nach dem derzeitigen Kenntnisstand aber nur die einzigen weichselzeitlichen Interstadiale mit borealer Waldvegetation -Brörup und Odderade - zur Verfügung (u.a. BEHRE 1989, 36, Tab. 1). Nach neueren Untersuchung der Deckschichten über dem eemzeitlichen Elefantenschlachtplatz von Gröbern (Sachsen-Anhalt) lassen beide Interstadiale ähnliche

Klimaverhältnisse erkennen (ErssMANN ET AL. 1994, 281). Der späte Ansatz des TL-Modell-Alters der Probe 3 vom Gamsenberg mit einem Alter von 61,7±4.6 ka (20'-Konfidenzintervall von 52,5 bis 70,9 ka) läßt dabei eher an das Odderade-Interstadial denken. Für den in Frage kommenden Zeitraum sind erst neuerdings und zudem wenige Daten verfügbar, die für einen Vergleich überhaupt herangezogen werden können. So grenzte STREMME (1991, 78) das Odderade mit einem TL-Alter von ca. 80 ka "zum älteren hin" ab. Außerordentlich interessant sind die zur selben Zeit von FRECHEN ermittelten Serienalter in den Frühwürm-Humuszonen vom Tönchesberg: Hier konnten Alter zwischen 61,1 und 83,6 ka ermittelt werden (FRECHEN 1991, 86). Entsprechende Vergleichs werte für die gleiche Lokalität werden von ZÖLLER, CONARD U. HAHN (1991, 408) mit Werten von 65,5±5 ka und 95,3± 11.2 ka angegeben.

Bei der Untersuchung der frühweichselzeitlichen Sedimente von Gröbern zeigen EISSMANN ET AL. eine Abbildung (Beitrag KRBETSCHEK u. STOLZ in EISSMANN ET AL. 1994, 294, Abb. 24) mit einem TL-Alter von 79±9 ka an der Grenze vom Rederstall-Stadial zum hangenden OdderadeInterstadial. Allerdings ist in der gleichen Publikation eine Seite zuvor (293) in Bezug auf dieses TL-Alter von der Grenze Heming-Stadial/Brörup-Interstadial die Rede (?!).

Äußerst interessant sind die jüngsten Angaben zum weichselzeitlichen Fundplatz Lichtenberg (Niedersachsen). URBAN teilt (in VEIL ET AL. 1994, 11) die Ergebnisse von U/Th-Untersuchungen des pollenanalytisch gesicherten Odderade-Torfes mit: "um 60-64 ka" (Analyse Groningen). Der von ZÖLLER U. WAGNER (in VEIL ET AL. 1994, 14) mitgeteilte Stand der TL-Datierung ergibt für die darüber befindliche paläolithische Fundschicht ein fehlergewichtetes Mittel aus vier Einzelwerten mit einem TL-Alter von 57±6 ka und schließt an das früheste Mittelweichsel an. Es erscheint daher beim gegenwärtigen Forschungsstand insgesamt am wahrscheinlichsten, den am Gamsenberg angetroffenen begrabenen humosen archäologischen Fundhorizont und die dazugehörige Jagdfauna mit dem Odderade-Interstadial in Verbindung zu bringen. Demnach lohnt auch ein Blick auf die paläobotanischen Untersuchungsergebisse gerade dieses Interstadials, die aktuell von LITT vorgelegt wurden (LITT 1994). Nach der von ihm durchgeführten Pollenanalyse von Gröbern (ca. 120 km nordöstl. vom Gamsenberg) beginnt das Odderade (WF IV) mit einer initialen Birkenbewaldung ('Subzone A'), während in der zweiten Hälfte CSubzone B') die Kiefer als dominierender Waldbildner auftritt und ebenfalls Betula, Larix und Picea vorhanden sind (LITT 1994,93). Während unter den Pollen nur geringe Hinweise auf wärmeliebende Pflanzen vorkommen, gibt es unter den pflanzlichen Großresten verschiedene sommerwärmeliebende Arten, darunter z.B. Patamogetan praemaackianus WELICZKIEWICZ, deren Aussterben bislang im Eem angenommen wurde (LITT 1994, 101). Ganz besonders unter Bezug auf die paläoökologischen Schlußfolgerungen aus der Jagdfauna des Gamsenberges (abwechselnde Wald- und Steppengebiete, s.o.) erscheinen folgende Bemerkungen über den Ausgang des

239

DIETER SCHÄFER UND LUDWIG ZÖLLER

Odderades am Beispiel von Gröbern interessant: "Am Ende der interstadialen Entwicklung ist mit einer Vegetation zu rechnen, die durch Waldsteppen bestimmt war. Corispermum cf leptopterum tritt in diesem Horizont auf. Auch im Pollen diagramm nehmen vor allem die Artemisia-Werte zu. ... Die kontinentale Beeinflussung der Wälder wird durch das Vorhanden sein der Lärche belegt. Auf höhere Sommertemperaturen weisen mehrere ... Wasserpflanzen hin." (LITT 1994, 101).

Die Kenntnis insbesondere über den Ausgang des Odderade, der Vergleich mit der charakteristischen Waldsteppenfauna (Jagdfauna) aus der Fundschicht des Gamsenberges und die Tatsache, daß in dieser sehr häufig Knochenkohle, dagegen kaum Holzkohle, vorhanden ist legt demnach auch einen entsprechend späten Ansatz für die Besiedlung des Fundplatzes in diesem Interstadial nahe.

Für den über der Fundschicht folgenden Nachweis von Halsbandlemming und Pfeifhase bedeutet dies nach den stratigraphischen Lagebeziehungen und den TL-Daten eine mittelweichselzeitliche Datierung im Rahmen der oben mitgeteilten ante quem-Datierung. Die damit verbundene deutliche Abkühlung hatte vermutlich bereits zu dieser Zeit Auswirkungen auf die zumeist im liegenden Sediment anzutreffenden Artefakte, die gelegentlich Frostaussprünge zeigen.

Unter den ausgesprochen seltenen vor-jungpaläolithisehen Fundstellen in Ostthüringen (Übersicht zuletzt in: PETERMANN U. SCHÄFER 1993, 12-13) weisen möglicherweise die bereits im vorigen Jahrhundert ausgeräumten Ablagerungen aus einer Spaltenhöhle bei Gera (Lindenthaler Hyänenhöhle) eine ähnliche chronologische Stellung vom Übergang eines frühweichselzeitlichen Interstadials zu einem Stadial auf. Die bei AUERBACH (1929, 48-49) aufgelistete Fauna führt in der untersten 'Höhlen' -Fundschicht u.a. Wildpferd ('Equus caballus foss. Cuv. ') als häufigste Tierart, "nicht selten" Ros primigenius, Elch, "sehr häufig" Höhlenhyäne, Höhlenlöwe, aber auch "sehr selten" noch Reh. Daneben kommt im "tiefsten Niveau" häufig das Wollhaarige Nashorn vor. Dagegen tritt das Murmeltier Marmota erst im obersten Teil dieser Fundschicht auf, während der Sandspringer 'Alactaga jaculus', Lemminge als auch Halsbandlemminge in den Schichten darüber (bes. im Lößlehm) regelmäßig bis häufiger auftreten. Im Zusammenhang mit den oberen Schichten der Hyänenhöhle erwähnt MUSIL (1980, 87) - allerdings ohne genaue Quellenangabe - auch Ochotona pusilla. Die wenigen überlieferten 'mittelpaläolithischen' Artefakte wurden "nach und nach, sowohl im deckenden Löß über der Terrasse, als auch im Dolomitschutt auf dieser vor der Höhle selbst" geborgen (AUERBACH 1929, 53), lassen heute jedoch keine exakte stratigraphische Zuweisung mehr zu.

Die Artefakte des Gamsenberges bestehen aus Feuerstein (Feuersteinlinie etwa 20 km nördlich) sowie einer Gruppe von Nicht-Feuersteinartefakten aus lokalem Material: älteren und jüngeren Ganquarzen (Ordoviz,Devon/Karbon), feinkörniger Grauwacke, Kieselschiefer, devonischem Sandstein, Dolomitgestein, kieseligern Tuff und Quarzit

(Inventarzusammensetzung der Planquadr. 1-4 s. SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991,330).

Im Hinblick auf die oben erzielte geochronologische Einordnung der Fundschicht können seit Beginn der 90er Jahre deutlich erweiterte Untersuchungen zur Technologie paläolithischer Steinartefakte in Mitteleuropa beitragen. Sie konnten - besonders für besser spaltende Rohmaterialien zeigen, daß vor dem Jungpaläolithikum drei technologisch unterscheidbare Einheiten nachweisbar sind, deren beste Differenzierungsmöglichkeit bislang auf unretuschierten Abschlägen basiert (SCHÄFER 1993). Der letztgenannten Arbeit sind auch die wesentlichen Angaben zu den Abschlagmerkmalen (Feuerstein sowie Gruppe der Quarzartefakte) des Gamsenberges zu entnehmen. Bereits damals zeigte sich, daß die Artefakte des Gamsenberges eine sehr fortgeschrittene Position innerhalb der letzten vor-jungpaläolithisehen Merkmalsgruppe einnehmen (vgl. z.B. SCHÄFER 1993, 130-132, Abb. 41-46, 144, Abb. 50), bei der insbesondere die Beziehung zu sicher frühweichselzeitlichen Inventaren deutlich wurde. Die notwendige, bis dahin zu kurz gekommene Diskussion um die terminologische Ansprache der erzielten Dreier-Gruppierung vor-jungpaläolithischer Technokomplexe auf der Grundlage der einbezogenen Vergleichsfundplätze wurde anläßlich der weiteren Bearbeitung des frühsaalezeitlichen, faustkeilfreien Fundplatzes von W oltersdorf (Niedersachsen) fortgeführt (SCHÄFER 1996). Nach einem dort im Detail nachzulesenden Vorschlag resultiert für die Abschläge des Gamsenberges eine Einordnung im Rahmen des oberen Altpaläolithikums, dem - außer Rheindahlen B3 - Fundplätze der Eemwarmzeit und der letzten Kaltzeit angehören.

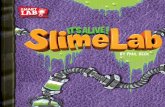

Um die Vergleichsmöglichkeiten zu erweitern, wurde im Oktober 1994 eine repräsentative Stichprobe von unretuschierten Abschlägen des niedersächsischen Fundplatzes Lichtenberg aufgenommen. Die unmittelbar nach dem Odderade-Interstadial hergestellten Artefakte (VEIL ET AL. 1994) wurden in eine multidimensionale Skalierung von insgesamt 27 Abschlaginventaren einbezogen. In der hier mitgeteilten Analyse wurden außer weiteren Fundplätzen des oberen Altpaläolithikums - sozusagen als Kontrast - noch Fundplätze des mittleren Altpaläolithikums (faustkeilführende und faustkeilfreie Fundplätze der Saale-Kaltzeit) integriert. Das strukturen-aufdeckende multivariate Verfahren ist in der Lage, gleichzeitig zahlreiche Merkmale in Bezug auf eine zu ermittelnde Ähnlichkeit/Unähnlichkeit zwischen den Fundstellen zu berücksichtigen und das Ergebnis auf einer zweidimensionale Ebene darzustellen. Bei dessen Repräsentation sind sich Inventare bei geringer graphischer Distanz untereinander ähnlicher und umgekehrt (vgI. SCHÄFER 1993,142-147).

Folgende Merkmale unretuschierter Abschläge wurden für jedes Artefaktinventar einbezogen:

- arithmetische Mittel: Längen-Breiten-Index LBI, Relativer-Dicken-Index RDI, Weiten-Tiefen-Index WTI, Schlagwinkel, Anteil der dorsalen Negativoberfläche sowie Anzahl dorsaler Negative;

240

Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren TMU 11, 1996: 235-246

Abk. 2,0~Bertingen

BN Barleben/Magdeburg-Nord BO Bottrop m E Weimar-Ehringsdorf EY Eythra GA. GaJruIenberg HU Hundisburg HX Hoxne KA KOnigsaue A3 KB KOnigsaue B2/4 KC Königsaue C Li Lichtenberg MR Magdeburg-Rothensee PB Petersberg b. Halle R Rabutz Rl Rheindahlen B1 (Westwand) R3 Rheindahlen B3 (Ostecke) 51 Sesselfelsgrotte G1 52 5esselfelsgrotte G2 54 5esselfelsgrotte G4 55 5esselfelsgrotte G5 5M 5esselfelsgrotte Ml 50 5esselfelsgrotte 01 5Z Salzgitter-Lebenstedt T Taubach W Weimar, Belvederer Allee ~ Woltersdorf

e n 1, :.:~ S

aläolithikum (außer R3) I 1, 0

n U

2 0,

-1.

-1.

-2.0 -2.0 -1.5

Dimension 1

KA \ SZ

KC 54 R1 R382 "

,- '80KS "

55 SM 81 ER

......

-1.0 -.5 0.0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5

SN HU

HX BO Be

Fruhsaale-/Saaleztl.

w%Paläolithikum miVohne

Faustkeilen

Abb.2 Die technologische Stellung des Abschlaginventares vom Gamsenberg im Vergleich zu anderen FundsteIlen des älteren Paläolithikums im Rahmen einer Multidimensionalen Skalierung (Klassische MDS). Z(u den einbezogenen Inventarrnerkmalen vergl. Text).

- Relative Anteile kategorieller Merkmale: Schlagflächenrestzustände (primär, glatt, Negative, facettiert, grat- /punktförmig), Abschläge mit ausschließlich dorsaler Primärfiäche, Abschläge nur mit dorsalen Negativen, Abschläge sowohl mit Primäroberfläche als auch Negativen;

- Variationskoeffizient v der durchschnittlichen dorsalen Negativoberfiäche und der Anzahl dorsaler Negative.

Das Ergebnis beinhaltet damit eine extrem verdichtete Information, deren Wiedergabe hier mit der Abb. 2 erfolgt (Grundlage SPSSWIN V. 5.01, ermittelter Streß S=0,13 nach Kruskal 's Formell bei ordinaler Betrachtung der Merkmale). Unter nochmaliger Betonung, daß sich die graphisch dargestellten Ähnlichkeiten der Fundplätze ausschließlich aus den aufgeführten technologischen Abschlagmerkmalen ergeben, sei dazu angemerkt:

Im rechten Teil der Abb. 2 finden sich die untereinander sehr ähnlichen saalezeitlichen Inventare mit und ohne Faustkeile. Eemzeitliche Fundstellen und solche des Überganges zur letzten Kaltzeit vermitteln zu denjenigen Fundplätzen, die - außer Rheindahlen B3 - frühweichselzeitlichen Zeitabschnitten angehören. Unter diesen bestätigt sich die sehr entwickelte Position der Abschläge des Gamsenberges. Ihr größte Ähnlichkeit besteht zu den Artefakten von Lichtenberg, also dem in naturwissenschaftlicher (und absolutchronologischer) Hinsicht unmittelbar benachbartem Inventar sowie - in etwas geringerem Maße - zu den Inventaren Königsaue A und C. Wichtig bei der im Detail hier nicht zu besprechenden Darstellung erscheint noch folgender Hinwies: Die gegebene Konfiguration der Fundstellen ist nicht

nur - jedenfalls in einem sehr weitem Maß - unabhängig a) von den traditionellen (häufig uneinheitlichen) formenkundlichen Inventaransprachen sowie b) von den Bergungsund/oder Grabungsbedingungen.

Die Analyse der unretuschierten Abschläge als derjenigen Artefaktgruppe mit den derzeit optimalen technologischen Differenzierungsmöglichkeiten zeigt damit ein Ergebnis, das in den naturwissenschaftlichen Befunden und Funden sowie den TL-Datierungen vom Gamsenberg eine gute Entsprechung findet.

Dieses Resultat soll mit Angaben zu anderen Artefaktkategorien ergänzt werden.

Von 12 erfaßten Kernsteinen aus Feuerstein kann von den meisten Stücken infolge ihrer intensiven Abarbeitung keine Aussage über die ursprüngliche Ausgangsform getroffen werden. Die zwischen 22 bis 37 mm langen Stücke (z.B. Abb. 3.1.-3.3.) sind überwiegend prismatisch oder diskusförmig. Vorstellungen über ursprüngliche Ausgangsformen und Ausgangsstücke für die Kernsteine sind praktisch nicht verfügbar, doch müssen diese entsprechend der Größe vorliegender Abschlaggeräte (z.B. Abb. 3.4) teilweise deutlich größer gewesen sein. Der hohe durchschnittliche Anteil von Abbaunegativen an der Gesamtoberfläche der Kerne von 88% findet ebenso wie der relative Dicken-Index von 35,5 derzeit ausschließlich eine Entsprechung unter den Fundplätzen des oberen Altpaläolithikums (vgl. SCHÄFER 1993, 93, Abb. 6; 101, Abb. 12). Klingenkerne oder Kerne mit Klingennegativen sind im Inventar nicht vorhanden. Der Anteil klingenförniger Abschläge (LIB~2 und paraI!. Seitenkanten) unter den Feuersteinartefakten beträgt 1,9%.

Beim gegenwärtigen Untersuchungsstand stehen im Zu

241

DIETER SCHÄFER UND LUDWIG ZÖLLER

Kategorie Rohmaterialgruppe n davon Flächenretusche (vol1st. o. partiell)

Abschlaggeräte (AG) Feuerstein 13 0 Nicht-Feuerstein 10 0

Geräte aus Natur- und Trümmerstücken NTG) oder Geräte, die auf Grund ihrer Überarbeitung nicht sicher auf Nicht Feuerstein 11 9 Feuerstein Abschläge zurückgeführt werden können 30 1

Total 64 10

Tab. 2 Gamsenberg, Gerätekategorien nach Ausgangsstück und Rohmaterialgruppe.

sammenhang mit den Sondierungen der 80er Jahre insgesamt 64 vollständige Geräte zur Verfügung (Tab. 2).

Der geringe Anteil von Feuersteingeräten (37,5%) gegenüber den Geräten aus Nicht-Feuerstein (62,5%) ist im Zusammenhang mit der erwähnten Position des Fundplatzes außerhalb der Verbreitung nordischer Geschiebefeuersteine zu sehen. Entsprechend besitzen die Geräte aus vor Ort verfügbarem Nicht-Feuerstein durchschnittlich größere Abmessungen (z.B . Quarzgeräte SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991, Taf. 62; andere Nicht-Feuersteinartefakte z.B. Taf. 61.1-5). Beobachtungen über den Ventralflächenverlauf der Abschlaggeräte belegen mehrfach, daß deren unretuschierte Grundformen ursprünglich deutlich größer waren. Mit der Größenreduktion infolge des Gebrauches und Nachretuschierungen werden auch Formveränderungen der Geräte verbunden gewesen sein, teilweise sind Bruchkanten von Abschlaggeräten erneut überretuschiert worden. Relativ klein und/oder schmal gewordene Geräte zeigen zudem in besonderem Maß stufige Retuschen.

Der Anteil teilweise oder ganz fläclJenretuschierter Geräte ist fast ausschließlich an Feuerstein als Ausgangsmaterial gebunden und beträgt 15,6% an den vollständigen Geräten. Ein derartiger Anteil bildet bereits seit dem mittleren Altpaläolithikum weder eine Besonderheit noch läßt er sich in einen sehr gerichteten Trend einfügen. So kommen z.B. nach eigenen Materialaufnahmen bereits uriter den faustkeilführenden saalezeitlichen Inventaren Anteile von 11 % (Bottrop) und 33% (Eythra) vor. Liegen andererseits solche Anteile während der Weichselkaltzeit bei 27% (für Königsaue A) oder im Extremfall 59% (bei Lichtenberg; nach VEIL ET AL. 1994, 38, Tab. 5), gelegentlich recht hoch, sind verschiedene Inventare belegt, die nur geringe Anteile flächenretuschierter Geräte aufweisen (Sesselfelsgrotte MI: 2,1 %; Sesselfelsgrotte 01: 8,8%; Große Grotte G2: 5,9%). Auch von 100 analysierten Geräten der unteren und mittleren Fundeinheit von Salzgitter-Lebenstedt sind lediglich 12% flächig oder teilweise flächig bearbeitet. Die Schicht G2 der Sesselfelsgrotte weist mit 15,4% einen mit dem Gamsenberg unmittelbar benachbarten Wert auf.

Formenkundliehe Ansprachen der Geräte vom Gamsenberg lassen einige formale Geräteklassen erkennen. Zum Inventar gehören u.a. verschiedene Formen einfacher Scha

ber (Abb. 3.4, 3.5, 3.8, 3.12, 4.7, 4.8), bilateral retuschierte Schaber (Abb. 3.10), Kombinationsgeräte wie z.B. Konvexschaber mit zinkenartigem Fortsatz (Abb. 3.7) oder umlaufend bearbeitete Geräte (Abb. 3.11) sowie ausgesplitterte Stücke (Abb. 3.6).

Kennzeichnend für den Fundplatz sind verschiedene Arten von Spitzen und spitzenartigen Geräten. Unter den abgebildeten Stücken gehören dazu z.B. eine alternierend retuschierte Spitze mit geraden Kantenretuschen (Abb. 3.9), eine bilateral kantenretuschierte Spitze (Abb. 4.9) und bifazial weitgehend überarbeitete Geräte mit plan-konvexem Querschnitt (Abb. 4.4-5). Derartige Artefakte sind ebenfalls unter den Quarzgeräten vorhanden (SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991, Taf. 62.5-7). Mehrfach belegt sind verschiedene Keilmesserformen. Hierzu gehören solche mit konvexer Schneide und stärker abgeknicktem Rücken, deren Rücken beidflächig bearbeitet ist (Abb. 4.1-2). Ein weiteres Artefakt besitzt eine leicht konkave, beidseitig bearbeitete Schneide, während der ebenfalls stark abgeknickte Rücken nur einflächig bearbeitet ist (Abb. 4.10). Unter den Objekten aus Kieselschiefer kommt ein Keilmesser mit annähernd gerader Schneide und konvexem, nicht abgeknicktem, beidflächig überarbeitetem Rücken vor (SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991, Taf. 61.1).

Keilmesser sind ebenfalls mehrfach unter den Geräten aus Quarz (z.B. SCHÄFER, JÄGER U. ALTERMANN 1991, Taf. 62.4) vorhanden.

Zu weiteren Geräten gehört ein bifazial überarbeiteter Schaber mit plankonvexem Querschnitt und ovaler Form (Abb. 4.3) sowie ein bifazialer trapezförmiger Schaber (Abb. 4.6).

Die vorhandenen Geräte besitzen Entsprechungen in verschiedenen anderen weichselzeitlichen Inventaren des oberen Altpaläolithikums mit Biface-Anteil. Doch liegt von ihnen bislang keine überzeugende Gruppengliederung vor, die vorbehaltlos geräte-inhärente Eigenschaften aller tatsächlich verfügbaren Artefakte aufzeigt und sich gleichzeitig Auswertungsmethoden der natürlichen Klassifikation bedienen würde.

Während die langfristigen Trends einer Grundformproduktion (einschl. gewisser Anteile von Präparations-lRetuschierabschlägen) offensichtlich durch Merkmale der vor

242

Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren TMU 11, 1996: 235-246

3

1 CJ,~

11

6

5 o

12•

~ ~ Abb. 3 Gamsenberg. Kernsteine aus Feuerstein (1-3), Geräte aus Feuerstein (4-6, 9-10,12) und Nicht-Feuerstein (7,8,11). MI:!.

243

DIETER SCHÄFER UND LUDWIG ZÖLLER

2

3

CJ

7

6

~

10

Abb.4 Gamsenberg. Geräte aus Feuerstein (1-8, 10) und Nicht-Feuerstein (9). M 1: 1.

244

Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren TMU 11, 1996: 235-246

liegenden Abschläge relativ gut dokumentiert werden können, erscheinen die Geräte dagegen eher als Ausdruck von 'Jeweils-Bedürfnissen' in einem sicher durch zunehmend differenziertere Erfordernisse und deren Umsetzung geprägten Lebensbereich (für Weimar-Ehringsdorf, Taubach und Weimar, Belvederer Allee vgl. SCHÄFER 1988, 209218). Sie könnten daher besonders für gut fundierte Detailuntersuchungen aus bestimmten, zeitlich relativ begrenzten Zeiträumen des oberen Altpaläolithikums eine gute Voraussetzung bilden. Es sind z.B. solche Ansätze, die den Fundplatz Lichtenberg so interessant machen. Mit ihm wurde ein Geräteinventar bekannt, das mit seiner (nach VEIL ET AL. 1994, 40) deutlichen aktivitätsspezifischen Gerätespezialisierung Überlegungen provozierte, die in erster Linie mit den möglichen Bedürfnissen ihrer Hersteller bei deren Verwendung zu tun haben.

Aussagen zur Funktion des Fundplatzes Gamsenberg lassen sich im Rahmen dieses Zwischenberichtes und in Anbetracht des Gesamtaufarbeitungsstandes derzeit erst andeutungsweise ableiten. Dazu gehören die ersten Untersuchungen zur Jagdfauna. Die Lage des Doppel-Berges inmitten des Orlatales bietet eine hervorragende Übersicht und gegebenenfalls günstigere Jagdmöglichkeiten auf durchziehende Tierherden, als wenn ein Aufbruch der Jäger erst von den 1-1,5 km südlich gelegenen Riffhängen (Lage der Kniegrotte, Wüste Scheuer u.a. bei Döbritz) hätte erfolgen müssen. Von letztgenannten Plätzen ist ebenfalls eine geringere Sicht in den W -O-gerichteten Verlauf des Orlatales gegeben gewesen. In dessen Aue darf man sich kleinere Wäldchen und Gehölze vorstellen, während die nördlich und südlich angrenzenden Hochflächen wie auch südlich exponierte Hänge eher Steppencharakter aufgewiesen haben dürften.

Die noch nicht durch früheren Steinbruchbetrieb zerstörten Teile des Gamsenberges lassen außer einer guten Geländeübersicht ebenfalls eine gewisse Schutzfunktion durch steile Felswände erwarten. Auch damit könnte es zusammenhängen, daß beim bisherigen Kenntnisstand keine ganzen Tiere sondern nur Teile davon als Jagdbeute auf den Berg gelangten, unter der besonders eine kleine Eselform Equus aff. hydruntinus sowie Bos/Bison herausragen. Die Kernsteine aus verschiedenen Rohmaterialien belegen eine örtliche Grundformproduktion, die vor allem durch diskoide und prismatische Feuersteinkerne gezeigt werden kann. Zahlreiche kleinere Absplisse bieten Anhaltspunkte für N achretuschierungen und Präparationen.

Der Verlauf und die Tiefenlage der Fundschicht erschließen für die dazugehörige Besiedlungszeit des Gamsenberges eine langgestreckte, Nord-Süd verlaufende Geländemulde. Sie bildete den zu dieser Zeit noch nicht ganz verfüllten obersten Abschluß einer Spalte (Höhlenein bruch?/Verkarstung?), deren Auskeilen im bergseitigen, nördlichen Grabungsbereich beobachtet werden konnte. Vermutlich war sie nicht breiter als maximal 3-4 Meter. Aus der hangnächsten, südlichen Befundsituation ergibt sich, daß sie hier etwa 1,5 m unter der damaligen felsigen Geländeoberfläche lag. - Arbeitsstand Januar 1995.

Dank

Herrn Dr. W.-D. Heinrich, Berlin verdanke ich die Übermittlung seines Manuskriptes zu den Kleinsäugeruntersuchungen. Einblicke in die bisherigen Ergebnisse zur Jagdfauna des Gamsenberges gewährte mir Herr Prof. R. Musil, Brno sowie die Herausgeberin der 'Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte', Landesarchäologin Frau Dr. S. Dusek. Den Herren Dr. R.-D. Kahlke, Dr. L. Maul, beide Weimar, sowie Herrn Dr. R. Ziegler, Stuttgart bin ich für interessante Diskussionen sowie für Hilfe bei der Beschaffung von paläontologischer Fachliteratur sehr zu Dank verpflichtet.

Literatur

AGADJANIAN, A. 1976: Die Entwicklung der Lemminge der zentralen und östlichen Paläarktis im Pleistozän. Mitt. Bayer. Staatssaml. Paläont. hist. Geol. 16, 53-64.

AITKEN, MJ. 1985: Thermoluminescence Dating, London. AUERBACH, A. 1929: Die Lindentaler Hyänenhöhle bei

Gera. Thüringer Höhlen 1 (3), 46-56. BEHRE, K.-E. 1989: Biostratigraphy of the last glacial period

in Europe. Quaternary Science Reviews 8, 25-44. EISSMANN, L. U. LITT, TH. 1994 (unter Mitwirkung von BELL

MANN, H.-J., BERNHARDT, W., BÖTTGER, T., FIELD, M., HILLER, A., HOFFMANN, K., JUNGE, F.W., KRBETSCHEK, M., MÜLLER, A., MANlA, J ., RUDOLP, A., STOLZ, W., WANSA, S., WIMMER, R.: Klassische Quartärfolge Mitteldeutschlands von der Elstereiszeit bis zum Holozän unter besonderer Berücksichtigung der Stratigraphie, Paläoökologie und Vorgeschichte (Exkursion B 1). In: EISMANN, L. U. LITT, TH.: Das Quartär Mitteldeutschlands. Ein Leitfaden und Exkursionsführer. Mit einer Übersicht über das Präquartär des Saale-EIbe-Gebietes. Altenburger Naturwiss. Forsch. 7.

FIEDLER, L. 1977: Altsteinzeitliche Fundplätze in Hessen. Führer zur Hessischen Vor- und Frühgeschichte 2, Wiesbaden.

FIEDLER, L. 1990: Ein mittelpaläolithischer Hüttengrundriß aus Edertal-Buhlen. Ethn.-Arch. Zeitsehr. 31, 65-73.

FIEDLER, L. 1994: Alt- und mittelsteinzeitliche Funde in Hessen. Führer zur Hess. Vor- und Frühgesch. 2, Stuttgart.

FRECHEN, M. 1991: Thermolumineszenzdatierungen an Lössen des Mittelrheingebietes. Geolog. Institut der Universität Köln, Sonderveröffentlichung 79.

HEINRICH, W.-D. U. JANOSSY, D. 1977: Insektivoren und Rodentier aus dem Travertin von Taubach bei Weimar. Quartärpaläontologie 2, 401-411.

HEINRICH, W.-D. U. JANOSSY, D. 1978: Fossile Säugetierreste aus einer jungpleistozänen Deckschichtenfolge über dem interglazialen Travertin von Burgtonna in Thüringen. Quartärpaläontologie 3, 231-254.

HEINRICH, W.-D. 1981: Fossile Kleinsäugerreste aus dem Unteren Travertin von Weimar-Ehringsdorf (Thüringen, DDR) (Vorläufige Mitteilung). Quartärpaläontologie 4, 131-143.

245

DIETER SCHÄFER UND LUDWIG ZÖLLER

HEINRICH, W.-D. in Vorb.: Kleinsäugerreste aus der Grabung Gamsenberg bei Oppurg (Kr. Pößneck) in Thüringen.

JÄGER, K.-D. u. SCHÄFER, D. 1987: Interdisziplinäres Feldkolloquium zu geologischen, bodenkundlichen und archäologischen Befunden bei der Ausgrabung einer mittelpaläolithischen Freilandstation bei Oppurg (Kr. pößneck). Unveröff. Protokoll Feldkolloquium 24.10. 1987.

KAHLKE, R-D. 1994: Die Entstehungs-, Entwicklungs- und Verbreitungsgeschichte des oberpleistozänen Mammuthus-Coelodonta-Faunenkomplexes in Eurasien (Großsäuger). Abhandl. d. Senckenberg. Naturforsch. Gesell. 546, Frankfurt.

KOENIGSWALD, W. v. 1983: Die Säugetierfauna des süddeutschen Pleistozäns. In: H. MÜLLER-BECK (Hrsg.): Urgeschichte in Baden-Württemberg, Stuttgart, 166-216.

KOENIGSWALD, W. v. 1985: Die Kleinsäuger aus der Allactaga-Fauna von der Villa Seckendorff in StuttgartBad Cannstadt aus dem frühen letzten Glazial. Stuttgarter Beitr. zur Naturkunde. Serie B, 110, Stuttgart.

KOENIGSWALD, W. v. 1991: Exoten in der Groß säuger-Fauna des letzten Interglazials von Mitteleuropa. Eiszeitalter u. Gegenw. 41, 70-84.

KOWALSKI, K., KOZl:.OWSKI, J.K. U. MADEYSKA, T. 1972: Notes on chronology and paleoecology. Studies on Raj cave ne ar Kielce (Poland) and ist deposits. Folia Quaternaria 41, 133-141.

KOWALSKI, K. 1972: Fossil fauna. In: Studies on Raj cave near Kielce (Poland) and its deposits. Folia 41, 45-60.

KOWALSKI, K. 1979: The fossil fauna and the reconstruction of paleoenvironment of the paleolithic man. In: Kubasiewicz M. (Hrsg.): Archaezoology 1,279-285.

KRBETSCHEK, M.R., RIESER, U., ZÖLLER, L. U. HEINICKE, J. 1994: Radioactive disequilibria in palaeodosimetric dating of sediments. Radiation measurements 23, 485-489.

LANG, G. 1994: Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse, Stuttgart, New York.

LrIT, Th. 1994: Paläoökologie, Paläobotanik und Stratigraphie des Jungquartärs im nordmitteleuropäischen Tiefland. Unter besonderer Berücksichtigung des ElbeSaale-Gebietes. Dissertationes Botanicae 227, Berlin, Stuttgart.

MALEC, F. 1978: Kleinsäugerfauna. Geowissenschaftl. Unters. von Gönnersdorf 4. Wiesbaden, 105-227.

MANIA, D. 1975: Stratigraphie, Ökologie und Paläolithikum des Weichselfrühglazials im mittleren Elbe-SaaleGebiet. Swiatowit 34, 81-138.

MUSIL, R 1980: Ursus spelaeus - Der Höhlenbär 11. Weimarer Monogr. zur Ur- u. Frühgesch. 2, (11), Weimar.

MUSIL, R. 1981 : Ursus spelaeus - Der Höhlenbär 11. Weimarer Monogr. zur Ur- u. Frühgesch. 2, (III), Weimar.

MUSIL, R (in Vorb.): Die Jagdtiere von der Fundstelle Gamsenberg. Weimarer Monogr. z. Ur- und Frühgesch.

NADACHOWSKl, A. 1982: Late quaternary rodents of Poland with special reference to morphotype dentition analysis of voles. Polska Akad. Nauk. Zaklad zoologii systematycznej i doswiadczalnej. Warszawa, Krakow.

PETERMANN, J. U. SCHÄFER, D. 1993: Paläolithische Oberflächenfunde von Eisenberg, Ostthüringen. Arch. Korrbl. 23 , 9-13.

RICKEN, W. 1983: Mittel- und jungpleistozäne Lößdecken im südwestlichen Harzvorland. Catena Suppl. 3, 95-138.

SCHÄFER, D. 1988: Merkmalanalyse mittelpaläolithischer Steinartefakte. Unpubl. Diss. Humboldt-Univ. Berlin.

SCHÄFER, D. 1993: Grundzüge der technologischen Entwicklung und Klassifikation vor-jungpaläolithischer Steinartefakte in Mitteleuropa. Berichte Röm.-Germ. Komm. 74, 49-193.

SCHÄFER, D. 1996: Untersuchungen zum frühsaalezeitlichen Paläolithikum von Woltersdorf (Kr. LüchowDannenberg) . Veröff. urgesch. Samml. Landesmus. Hannover 46. Im Druck.

SCHÄFER, D., JÄGER, K.-D. U. ALTERMANN, A. 1991: Zur Stratigraphie periglaziärer Decken im thüringischen Bergland - Erste Ergebnisse einer Grabung mit paläolithischem Fundhorizont bei Oppurg, Ldkr. Pößneck (Ostthüringen). Arch. Korrbl. 21, 323-334.

STREMME, H. 1991: Bodenstratigraphie und Thermolumineszenz-Datierungen für das Mittel- und Jungpleistozän des Alpenvorlandes. Sonderveröff. Geolog. Inst. Univ. Köln 82, 301-315.

VEIL, S., BREEST, K., HÖFLE, H.-C., MEYER, H.-H., PLISSON H., URBAN-KüTTEL, B., WAGNER, G.A. U. ZÖLLER, L. 1994: Ein mittelpaläolithischer Fundplatz aus der Weichsel-Kaltzeit bei Lichtenberg, Lkr. Lüchow-Dannenberg. Zwischenbericht über die archäologischen und geowissenschaftlichen Untersuchungen 1987-1992. Germania 72(1),1-66.

ZÖLLER, L. U. WAGNER, G.A. 1989: Strong or partial thermal washing in TL dating of sediments? In: AITKEN MJ. (Hrsg.): Long & short range limits in luminescence dating. The Research Laboratory for Archaeology & the History of Art. Occasional Publ. 9, Univers. Oxford (nicht paginiert).

ZÖLLER, L., KARELIN, P. U. JÄGER, K.-D. 1994: Lumineszenz-Datierung in der Quartärforschung - Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven (mit Beispielen aus Südund Ostdeutschland). Postersitzung DEUQUA, Leipzig.

ZÖLLER, L., CONARD, NJ. U. HAHN, J. 1991 : Thermolurninescence Dating of Middle Palaeolithic Open Air Sites in the Middle Rhine Valley/Germany. Naturwissenschaften 78, 408-410.

Anschrift der Autoren:

PD Dr. Dieter Schäfer Forschungsinstitut für Alpine Vorzeit Universität Innsbruck Kaiser-Franz-Josef-Strasse 12 A-6020 Innsbruck

PD Dr. Ludwig Zöller Max-Planck-Institut für Kernphysik der Heidelberger

Akademie der Wissenschaften Saupfercheckweg 1 D-69117 Heidelberg

246