Ríos de Poder

Transcript of Ríos de Poder

1

Ríos de Poder: La expansión

territorial del reino de Kan

Armando Anaya Hernández CIHS-UAC

Daniel Juárez Cossío DEA-INAH

Stanley P. Guenter SMU

Borrador (no citar sin autorización de los autores)

Noviembre 2007

2

La expansión y contracción de los diferentes reinos que se asentaron en las Tierras Bajas

mayas durante el Clásico Tardío así como las alianzas políticas que se dieron entre estos es

un tema que ha sido abordado de manera extensa echando mano principalmente de la

información histórica contenida en los monumentos escultóricos. Estos trabajos nos han

proporcionado valiosísima información referente a secuencias dinásticas, campañas

militares, alianzas matrimoniales (Guenter 2002, 2003, 2005; Guenter and Zender 1999;

Martin and Grube 2000; P. Mathews 1995; Mathews 1980, 1986, 1991; P. L. Mathews

1995; Tokovinine 2007; Tokovinine and Fialko 2007) que aunados a los estudios de estilos

arquitectónicos y de esferas cerámicas (Domínguez, Hertz-Budet, Bishop, etc.), nos han

ayudado a proponer modelos de la organización política de las Tierras Bajas (Anaya

Hernandez 2001; Anaya Hernández 2001; Golden 1998; Golden and Scherer 2006;

Mathews 1986, 1991). Sin embargo, las motivaciones de esta intensa interacción han sido

tratados solo de manera marginal.

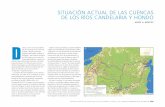

En este trabajo abordaremos esta problemática conjuntando a la información epigráfica

algunas consideraciones sobre las rutas de intercambio y productos suntuarios que

circularon a lo largo y ancho de las Tierras Bajas mayas, poniendo énfasis en las rutas

fluviales (Figura 1) y con particular atención a los centros asentados sobre sus márgenes,

proponiendo que esto fue el eje rector de las políticas expansionistas y principal motivación

de la intensa lucha que por su control se dio entre las casas reales de Tikal y Kan a lo largo

del Clásico.

Figura 1. Principales vías fluviales de las Tierras Bajas mayas.

3

A pesar de que se ha propuesto que la base económica de los diferentes centros mayas

podrían haberles otorgado una relativa autosuficiencia económica, las necesidades básicas

de la población en general y la demanda por parte de la elite, habrían obligado a los

gobernantes de los diferentes centros a establecer una red de intercambio a fin de cubrir las

necesidades de abastecimiento de sal, obsidiana, jade y en cierta medida cerámica,

demanda que se vería exacerbada con el incremento poblacional. Se ha afirmado que los

productos de subsistencia básicos eran obtenidos de localidades cercanas mientras que los

productos exóticos y ceremoniales destinados a la elite eran obtenidos mediante redes de

intercambio a larga distancia (McKillop 1995).

Drennan estimó que la transportación de alimentos y productos básicos a larga distancía en

regiones como el Petén no sería muy provechoso ya que gran parte del producto sería

consumido en el proceso de su transportación. Por otra parte, la utilización de canoas en la

transportación de mercancías, incrementa de manera considerable la distancia que se puede

recorrer (Drennan 1984). Por ejemplo, la transportación de una tonelada métrica de carga

por una distancia de 1 kilómetro sobre tierra requeriría de una fuerza de trabajo de 22

horas-hombre, mientras que la misma carga desplazada sobre la misma distancia en canoa y

a contra corriente, requeriría de tan solo seis horas-hombre de fuerza de trabajo (Drennan

1984:107). Consumo de energía que sería rentable sobre todo si se trata de un objeto

suntuario de alta demanda.

Uno de los productos de subsistencia básicos que se obtenían mediante intercambio a larga

distancia fue la sal. La creciente demanda de este producto se hace evidente con los trabajos

de Santley (Santley 2004), quien observa que para el Clásico Tardío se da un incremento de

sitios productores de sal. Es precisamente en este periodo cuando la densidad de población

alcanza su climax en la mayor parte de las Tierras Bajas (Culbert and Rice 1990). Al

interior de éstas existen pocas fuentes de sal que no alcanzan a cubrir las necesidades de la

población. Los habitantes de esta región obtenían cantidades limitadas de sal consumiendo

carne y también posiblemente, como los mayas actuales, de palmas quemadas (McKillop

1995).

Sin embargo, con el incremento de población se dio una considerable reducción de los

bosques y como resultado también de las especies animales comestibles. En consecuencia

los mayas del Clásico Tardío consumieron cantidades muy limitadas de carne, por lo que la

demanda de sal como complemento dietético debió haber estado en su apogeo apogeo

(Webster 2002).

Andrews (Andrews 1983)propone la existencia de una amplia red de intercambio de sal a

larga distancia que constituyó el principal medio de distribución de este producto básico.

Por otra parte las investigaciones de McKillop en Stingray Lagoon, Belice, indican que el

intercambio intraregional fue de igual o mayor importancia (McKillop 1995:214-215). Es

factible entonces, que la sal de mejor calidad producida en las salinas de la costa norte de

Yucatán estuviese destinada para el consumo de la elite mientras que la de las costas

beliceñas de menor calidad, estaban destinadas al consumo popular (MacKinnon and

Kepecs 1989).

4

La obsidiana es un producto relativamente escaso en las Tierras Bajas mayas, por lo que su

obtención y uso estuvieron cargados de connotaciones sociales, económicos e ideológicas,

y es un material que se presta de manera óptima al estudio de las redes de su distribución

(Fowler, et al. 1989).

Sharer ha sugerido que El Mirador, como el centro de mayor concentración de población

durante el Preclásico Tardío, fue también el mayor centro redistribuidor y que pudo haber

controlado las rutas trans-peteneras de intercambio durante este periodo de manera similar

como Tikal las controló durante el Clásico Temprano. Más aun, el análisis de los artefactos

de obsidiana recuperados en El Mirador revelan que se dio una transición en las redes de

intercambio durante el Preclásico que vinculó a este centro con la región de San Martín

Jilotepeque en los altos de Guatemala, para después cambiar durante el Preclásico Tardío

(ca. 400-200 a.C.) a obsidiana proveniente de El Chayal (Fowler et al. 1989:161-162).

Además de la obsidiana procedente de los altos de Guatemala, análisis recientes de la

composición mineral de algunos artefactos han demostrado que, aunque de manera escasa,

la obsidiana gris y verde procedentes de la meseta central de México han estado presentes

de manera ininterrumpida en el área maya desde por lo menos el Preclásico Medio

(Moholy-Nagy 2003). La presencia de estas obsidianas en lugares centrales como El

Mirador durante el Preclásico y Tikal durante el Clásico abre interesantes interrogantes

acerca del tipo de redes de intercambio establecidas entre estos centros y el centro de

México, particularmente con Teotihuacan (Moholy-Nagy 1999; Spence 1996).

Con la llegada de los teotihuacanos a Tikal en el Siglo IV, este centro habría de estar en

posición de establecer su hegemonía sobre reinos cercanos y lejanos como Uaxactún,

Naranjo, Río Azul y Copán y participar más activamente en el monopolio de sal, jade y

obsidiana convirtiéndose en el principal centro redistribuidor (Jones; Andrews: Kowaleski;

Potter). El reino de Kan reacciona a esta creciente influencia estableciendo alianzas con

otros reinos de las tierras bajas e inclusive trastocando las antiguas alianzas de Tikal con

centros como Naranjo y Caracol, estrategia que llevaría a la casa real de Kan a un estado de

confrontación con Tikal hacía finales del Clásico Temprano.

La primera mano la tendría Tikal, durante el Clásico Temprano este centro consolidó su

predominio mediante alianzas matrimoniales y conquistas militares. Alexandre Tokovinine

ha analizado minuciosamente las inscripciones contenidas en la Estela 45 de Naranjo

identificando una posible conexión entre las dinastías de Naranjo y Tikal, misma que se

extenderían hasta Río Azul.Tokovinine primeramente identifica a un gobernante temprano

de Naranjo: Tzik’in Bahlam y propone que éste es el padre de la madre del gobernante de

Tikal Chak Tok Ich’aak (Figura 2) (Tokovinine and Fialko 2007). Esta relación se ve

reforzada con la mención de la madre de Chak Tok Ich’aak en una orejera proveniente de

Río Azul, sugiriendo la existencia de una alianza política entre estos tres centros cementada

a través de relaciones de parentesco y afinidad.

5

Figura 2. Conexiones dinásticas entre Naranjo y Tikal (Dibujo: Tokovinine 2006)

Por otra parte la similitud en estilos arquitectónicos y cerámicos entre Río Azul y Tikal

durante el Clásico Temprano y la referencia hecha a gobernantes del segundo en las

inscripciones del primero le dan mayor peso a esta presunción (Adams 1999).

Tzik’in Bahlam aparece también mencionado en las inscripciones de Yaxhá como el ch’ul

ajaw de este centro y por lo tanto un valioso aliado de Tikal. Yaxhá se asienta en un punto

de convergencia de importantes rutas de comercio del Petén (Figura 3), en la orilla norte del

lago con el mismo nombre, aproximadamente a 30 kilómetros al sureste de Tikal.

6

Figura 3. Ubicación de Yaxhá y Nahum con respecto a rutas de intercambio en el

Petén central.

De igual importancia estratégica para Tikal debió ser el sitio de Nakum, éste se ubica a tan

solo 25 kilómetros al este de Tikal y en las proximidades del Río Holmul. Es posible que

este centro haya funcionado como el enlace de Tikal hacía las costas beliceñas del Caribe

Figura 4). Es bien sabido que las costas de Belice constituyeron a lo largo de la historia

mesoamericana una importante ruta de transportación e intercambio entre los mayas de las

tierras altas y las tierras bajas (Dreiss and Brown 1989; Healy, et al. 1984; McKillop 1996;

Nelson 1980)(Dreiss y Brown 1989; Healy et al. 1984; McKillop 1996; Nelson 1980).

Figura 4. Figuras de nobles sacrificados representados en los Altares del Templo

A-3 de Río Azul.

7

Entre los centros de intercambio en estas costas se distinguen Colha en la costa norte y la

isla de Wild Cane Cay en la costa sur. Este último se ubica en la bahía de Puerto Honduras

en la boca de una importante vía fluvial y constituyó un verdadero puerto de intercambio

que participó intensamente en la economía regional desde el Clásico y hasta el Posclásico

en la distribución de materiales exóticos sobre todo de obsidiana, recurso marinos y

productos de tierra adentro (McKillop 1996). Dada su importancia estratégica y su

ubicación geográfica es posible que este sitio haya estado bajo el control de Tikal o sus

aliados regionales.

Igualmente dada su ubicación en las inmediaciones del río con el mismo nombre, Río Azul

controló una de las principales rutas de comercio y comunicación hacía el Caribe, por lo

que el dominio de Tikal sobre este centro debió asegurar pasaje seguro y continuo del

primero, a la vez que impidió o restringió el acceso al reino de Kan a esta importante ruta

fluvio-marítima.

Como se mencionó más arriba la evidencia arqueológica apunta hacía la identificación de

Río Azul como parte del estado Regional de Tikal. Adams argumenta que éste fue un

centro administrativo-comercial fortificado, ubicado en la frontera con los estados

regionales de Río Bec y Calakmul (Adams 1999:117).

Estudios epigráficos realizados por Guenter indican que la cabecera del reino de Kan

permaneció en la cuenca del Mirador hasta finales del siglo IV o inicios del siglo V.

Hansen (Comunicación personal 1990) ha sugerido que la gran cantidad de puntas de

proyectil que se han recuperado de la pirámide de El Tigre constituyen evidencia de que

para estos tiempos se dio un enfrentamiento con guerreros teotihuacanos. Aparentemente la

región fue subyugada por guerreros teotihuacanos emplazados en Tikal, o más

probablemente en Río Azul.

Al respecto tres altares recuperados del Templo A-3, fechados alrededor del 385 d.C.,

registran el sacrificio de varios miembros de la nobleza local (Figura 4). La muerte de estos

nobles pudo haber sido consecuencia de una campaña militar instrumentada desde Tikal ya

que para el 393 d.C. se da una referencia en Río Azul al enigmático Siyak K’ak’, que como

bien sabemos fue el conquistador teotihuacano de Tikal.

Por otra parte, la ausencia de referencias a Kan en Calakmul durante el Clásico Temprano,

puede deberse a que para estos tiempos esta casa real se hallaba eclipsada por la conquista

teotihuacana de la región que se ha sugerido y, aunque no existe evidencia contundente de

un contacto teotihuacano en Calakmul, sería poco probable que este último haya podido

escapar por completo de su influencia político/militar.

En apoyo a esta idea, la evidencia arqueológica encontrada en Becán indica que este centro

fue arrazado, destruyendose por completo una estructura piramidal del Preclásico sobre la

cual se erigió una pequeña plataforma de claro estilo teotihuacano (Ball 1971, Webster

1973).

Es hacía el fin del quinto siglo d.C. cuando el reino de Kan reaparece en la lejana región del

sur de Quintana Roo, en Dzibanché (Martin and Grube 2000; Velázquez García 2005). La

8

escalera jeroglífica de este centro registra las capturas realizadas por uno de sus

gobernantes, Yuknoom Ch’een I.

La ubicación geográfica de Dzibanché colocaría a este centro en competencia directa con

Río Azul por el control de la ruta comercial (Figura 5). Aunque a la fecha no existen

monumentos que registren la confrontación entre Dzibanché y Río Azul, es posible inferir,

con base al el creciente ascenso del primero y declive del segundo, que se dio una cruenta

lucha cuyo resultado final fue la derrota y destrucción de Río Azul alrededor de la primera

mitad del siglo IV d.C..

Figura 5. Ubicación de Dzibanché y Río Azul con respecto a rutas de intercambio

hacía el Caríbe.

Adams (1999) reportó evidencia que indica la destrucción total de Río Azul seguido por

casi un siglo de abandono, que va del 530 al 600 d.C.. En este mismo periodo se da en

Dzibanché un auge constructivo, al tiempo que los reyes de Kan comienzan a aparecer

mencionados en las inscripciones de varios centros mayas locales y foráneos. Por ejemplo,

el sucesor de Yuhknoom Ch’een, K’altuun Hix (también conocido como Tuun K’ab’ Hix),

es registrado en La Corona conduciendo una ceremonia en el 544 d.C.

Algunos años antes de esta fecha el mismo es mencionado en el Dintel 35 de Yaxchilán

donde se hace referencia a la captura de uno de sus subordinados (Figura 6), evidenciando

con esto de manera implícita, que el gobernante de Kan había puesto ya la mira en la región

9

del Usumacinta, quizá con la intención de ganar acceso al prospero centro comercial de

Cancuén.

Figura 6. Dintel 35 de Yaxchilán (Dibujo: Ian Graham.)

La lucha por el control del Usumacinta y el San Pedro se torna favorable a Kan-Dzibanché

cuando en dos contundentes enfrentamientos el rey de Kan “Serpiente Enrollada” ataca y

derrota en su propio centro a Palenque en el 599 y 611 d.C. Parece que el derrotado rey

palencano intentó recuperar el control de la región, ya que el mismo es mencionado en un

monumento de Santa Elena, centro ubicado a orillas del Río San Pedro, en el 609 d.C., diez

años después del primer ataque a Palenque y solo 2 años del segundo contundente ataque.

En el Petén central, la alianza entre Tikal y Naranjo debió trastocarse en algún tiempo antes

del 546 d.C. fecha en que Aj Wosal accede al trono de Naranjo bajo los auspicios de

K’altuun Hix Ch’ul Ajaw de Kan (Tokovinine 2007) asentado para estos tiempos en

Dzibanché. En este contexto el dominio sobre La Corona y Naranjo, así como su presencia

en el Alto Usumacinta, sugiere una deliberada campaña por parte de los gobernantes de

Kan-Dzibanché de establecer un cerco sobre Tikal.

10

La rivalidad entre Tikal y Kan llegaría a su clímax cuando en el 562 d.C. un nuevo

soberano de Kan “Testigo del Cielo”, surgiría victorioso tras una “guerra de estrella” en

contra del rey de Tikal, Wak Chan K’awiil. Los registros epigráficos indican que en esta

campaña Kan fue auxiliado por Caracol, un antiguo aliado de Tikal (Schele and Grube

1994) Martin 2005). Antes de esta campaña militar, “Testigo del Cielo” consolidó su poder

en la cuenca del Río Hondo-Río Azul instalado en 561 a uno de sus súbditos como

gobernante de Los Alacranes (Buuk’), centro que aparentemente asumió la dirección

regional.

La alianza entre Naranjo y Kan fue de corta duración ya que el sucesor de Aj Wosal,

(K’uxaj) deroga la alianza entre estos reinos provocando la reacción del entonces soberano

de Kan, Yuknoom “Cabeza” quien ordena (u-kabij) el ataque y destrucción de Naranjo

(Martín and Grube 2000:72).

El texto del Escalón Jeroglífico 6 de Naranjo resalta el hecho que el entonces gobernante de

Kan se encontraba ya asentado en Calakmul cuando se dio el ataque a Naranjo (Figura 7).

De acuerdo a la lectura de Tokovinine el texto se leería: “Yuknoom “Cabeza” el señor de

Kan en Huxte’tuun, la persona de Chi´k Nahb, lo ordenó” (Tokovinine 2006:). Es de hacer

notar el énfasis puesto en la identificación de la localidad del entonces gobernante de la

Casa Real de Kan, ya que en menciones anteriores a esta dinastía únicamente se le refiere

como “Divino Señor de Kan”. Lo anterior nos da pauta a proponer que para estos tiempos

el desplazamiento del asiento de Kan a Calakmul, obedeció a factores de posicionamiento

estratégico para garantizar el control de las rutas fluviales de comercio hacía el Petén.

Figura 7. Escalón Jeroglífico 6 de Naranjo

11

Yuhknoom Ch’een II “El Grande”, fue sin duda el más sobresaliente rey de Kan que

gobernaría desde Calakmul por un espacio de cincuenta años (636 al 686 d. C.). Éste,

consolidó la supremacía de su reino dirigiendo sus esfuerzos expansionistas hacia el control

de las más importantes vías fluviales de las Tierras Bajas: El Petexbatún-Río de la Pasión,

El Usumacinta y el San Pedro Martír. Yuknoom Ch’een es el gobernante de Kan que mayor

número de menciones tiene en otros centros, más aun que cualquier otro gobernante, y fue a

su vez soberano de un buen número de importantes centros como Dos Pilas, Cancuén,

Itzán, El Perú, La Corona, Piedras Negras, Santa Elena, Reforma/Morales entre otros

(Guenter 2005; Houston 2000; Martin 2004; Martin and Grube 2000).

Yuhknoom Ch’een además de un gran estratega militar fue un gran estadista que supo tomar

ventaja de la turbulencia política de su época. Éste aprovecha magistralmente la contienda

que se dio al interior de la casa reinante de Tikal y que derivó en una guerra civil entre las

facciones de Nuun u Jol Chaahk y B’ajlaj Chan K’awiil. Nuun u Jol Chaahk permaneció en

Tikal mientras que B’ajlaj Chan K’awiil se estableció en la región del Petexbatún fundando

su capital en Dos Pilas.

En el 650 Yuhknoom Ch’een conquista Dos Pilas y siete años después al propio Tikal.

Posteriormente tanto B’ajalaj Chan K’awiil como Nuun u Jol Chaahk son obligados a

trasladarse a la ciudad de Yaxhá, centro que en estos tiempos estaba bajo el control de

Calakmul, para jurar fidelidad al sucesor designado de Yuhknoom Ch’een. Es importante

resaltar como este evento, llamado por Guenter (2003) como el “Acuerdo de Yaxhá” se

lleva a cabo en en este centro que constituía un nodo de las rutas de comunicación e

intercambio del Petén central, manifestándose con esto de manera implícita el monopolio

comercial que Calakmul bajo la casa gobernante de Kan había adquirido. Tras este acuerdo

B’ajlaj Chan K’awiil se convirtió en uno de los más fieles e importantes aliados en la

región del Petexbatún de Calakmul.

El control de esta región derivó en una campaña para tomar control de Cancuén. Este centro

fue también un importante puerto de intercambio ubicado en las márgenes del Río de la

Pasión. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por Demarest indican que éste

tuvo control directo sobre las fuentes de objetos suntuarios varios, principalmente el jade

pero también obsidiana, pirita, plumas de quetzal, además de algunos de los productos

básicos para la población en general (Demarest 2004).

Un tablero proveniente de Cancuén recientemente descifrado, registra un importante

aunque a la fecha inescrutable evento que se llevó a cabo en Febrero 8 del 652. El evento se

realizó “en presencia de Yuknoom Ch’een Divino Señor de Kan. Poco más de un año

después en Mayo 20 del 653 se registra la muerte de un posible gobernante de Cancuén en

Calakmul. El dominio de Calakmul sobre Cancuén se vuelve más patente con las

entronizaciones auspiciadas por Yuknoom Ch’een de dos de sus gobernantes en el 656 y

677 (Guenter 2003).

La Corona ocupó una posición preponderante en la estructura geopolítica del reino de Kan,

como la plataforma desde donde serían lanzadas las campañas militares en el Petén.

Asimismo desde una perspectiva logística, las campañas militares del 509 y 611 en contra

de Palenque fueron seguramente instrumentadas desde La Corona (Figura 8).

12

Figura 8. La Corona como plataforma de las campañas militares de Calakmul.

Guenter ha propuesto que Cuando el rey de Kan se encontraba en Calakmul, La Corona era

gobernada por una dinastía local, pero cuando éste se trasladaba a La Corona, él asumía el

control político de dicho centro (Guenter comunicación personal). Los gobernantes de La

Corona, al igual que otros soberanos de centros independientes tenían el título de ajaw,

pero no incluían entre sus títulos un glifo emblema propio. Sabemos que Yuknoom Ch’een

II residió y presidió en La Corona en el 656 d.C..

El Tablero 2 de Piedras Negras registra que para el 658, El Gobernante 2 de este centro

recibe la visita de un dignatario de Calakmul. Con base a la escena que representa a seis

jóvenes ajauoob de Lakanha, Bonampak y Yaxchilán arrodillados ante el Rey de Piedras

Negras y su joven heredero, es lógico inferir que para estos tiempos la región del Alto

Usumacinta estaba bajo el control de Piedras Negras y en este contexto bajo la esfera

política de Calakmul.

El dominio de la alianza Piedras Negras-Calakmul debió extenderse hasta el San Pedro,

constituyendo con esto un área de contención para Palenque. La Escalera Jeroglífica de

Palenque registra la captura en el 659 de cinco cautivos de Santa Elena y uno de Pomoná.

Más aun, seis días tras esta captura el gobernante de Santa Elena Nuun u jol Chahk

homónimo, del contemporáneo rey de Tikal “arribó” (huli) a Palenque en compañía del

Gran Janaab’ Pakal . Stanley Guenter ha mencionado que el término huli ha sido utilizado

en el contexto del arribo de un cautivo.

13

Si es que Palenque realmente mantuvo un control efectivo de la región del San Pedro, éste

fue de corta duración ya que la supremacía de Calakmul se reafirmaría con la visita de

Yuhknoom Ch’en a Piedras Negras, en donde participaría en una ceremonia de fuego. Seis

días después del evento, Piedras Negras retomaría Santa Elena y un mes después el mismo

Yuhknoom Ch’een instalaría en el trono al gobernante de Morales/Reforma por segunda

ocasión (Martin 2004).

El Altar 1 de La Corona nos proporciona importante información que nos ayudan a

vislumbrar como se fue conformando el escenario geopolítico del Petén durante este

periodo. El texto registra una visita que hizo Kínich Yook, uno de los más importantes

gobernantes de La Corona, a Calakmul en noviembre del 673.

La visita ocurre a menos de seis meses después de que El Perú, entonces aliado de

Calakmul, fuese arrasado por Tikal (Guenter 2003). Nuun u Jol Chaahk rey de Tikal había

iniciado una audaz campaña militar orientada a recuperar su mermado poderío. En

diciembre del 672, el soberano de Tikal atacó Dos Pilas haciendo huir a B’ajlaj Chan

K’awiil quien busco refugio primero en Chaahk Naah (sitio que aun no ha sido

identificado) y luego en Hix Witz, centro que se encuentra al sur de El Perú, para

posteriormente atacar al mismo El Perú (Figura 9).

Figura 9. Campañas militares de Nuun u Jol Chaahk de Tikal en contra de B’ajlaj

Chan K’awiil.

La estrecha alianza que existía entre Dos Pilas y Calakmul hace lógico suponer que B’ajlaj

Chan K’awiil buscaba refugiarse en Calakmul. El ataque de Tikal a El Perú cerró la ruta de

14

escape de B’ajlaj Chan K’awiil, y a su vez, debió haber puesto en jaque a La Corona, es

quizá por este motivo que el gobernante de este centro tuvo que trasladarse a Calakmul

(Guenter 2003).

Yuknoom Ch’een nuevamente demuestra sus habilidades de gran estratega militar y

estadista e iniciará una serie de acciones orientadas hacia el reestablecimiento de su

hegemonía en el Petén. La Estela 34 de El Perú registra el arribo en el 675 de un dignatario

proveniente de Calakmul y quien seguramente se trata de la señora representada al frente

del monumento (Martin 2005). De igual manera, el Altar 1 del sitio Q (La Corona) registra

el arribo de una joven señora a este centro en el 679. dos años antes, las fuerzas de

Calakmul recuperan Dos Pilas y tras cinco años de exilio B’ajlaj Chan K’awiil regresa a su

cabecera.

La derrota definitiva de Nuun u Jol Chaahk de Tikal ocurrió en el 682 a manos de B’ajlaj

Chan K’awiil. Es tras esta victoria final que Dos Pilas alcanzará su máximo esplendor

como el la potencia dominante de la región del Río de La Pasión. Asimismo el control de

Calakmul de las rutas comerciales del Petén se consolidó con la alianza matrimonial

impuesta a Naranjo orquestada desde Calakmul.

Los eventos arriba relacionados apuntan hacía la importancia que la distribución de los

bienes suntuarios y el acceso y control que sobre los mismos se ejercería, sería de gran

relevancia al soberano maya, determinando las medidas que éste tomaría para garantizar

que los mismos fluyeran de manera regular a sus centros. Estos productos constituían el

enlace entre el gobernante y sus súbditos, y fueron fundamentales para garantizar la

cohesión social y política. Además, dada su importancia, estos bienes funcionaron como

equivalente económico que podría ser intercambiado por otros bienes, por lo que el

monopolio sobre los mismos, representaba una provechosa y competida empresa para Tikal

y Calakmul (Andrews 1983)(Andrews 1983; Freidel 1985; Kowaleski 1992).

Sin embargo, es notable que exista una distribución dispar de obsidiana y jadeita en los dos

grandes centros hegemónicos del Clásico que valdría la pena explorar con más detalle.

Mientras que en Tikal abundan los objetos y talleres de obsidiana, la cantidad de este

material recuperado a la fecha en Calakmul es mínima, limitándose a poco más de un

centenar de piezas. Por otra parte los objetos de jade abundan en el segundo mientras que

su presencia en Tikal es proporcionalmente más baja (Braswell información personal). En

este sentido es de interés notar que los sitios al sur asociados con el glifo emblema de Kan,

también son los lugares donde la cantidad más grande de máscaras de mosaicos de jadeita

han sido recuperadas.

Esta distribución disímil de dos productos exóticos de alta demanda podría apuntar hacía la

identificación de los centros productores-distribuidores y las rutas de intercambio

controladas por estas super-potencias. Al respecto, las investigaciones de Aoyama y

colaboradores en la región de La Entrada, Honduras, son relevantes ya que éstos concluyen

que la distribución de bienes exóticos con alto valor de intercambio esta restringido,

cubriendo áreas menores a los de los limites de la esfera política de los diversos estados de

las Tierras Bajas, no así los productos básicos o de menor calidad que escapaban el control

político (Aoyama et al. 1999).

15

Bibliografía

Adams, R. E. W.

1999 Rio Azul An Ancient Maya City. University of Oklahoma Press, Norman.

Anaya Hernandez, A.

2001 Site Interaction and Political Geography in the Upper Usumacinta Region

During the Late Classic: A GIS Approach. BAR International Series 994. Hadrian

Books, Oxford.

Anaya Hernández, A.

2001 The Pomona Kingdom and its Hinterland. vol. 2003. FAMSI.

Andrews, A. P.

1983 Maya Salt Production and Trade. The University of Arizona Press, Tucson,

Arizona.

Culbert, T. P. and D. S. Rice (editors)

1990 Precolumbian Population History in the Maya Lowlands. University of New

Mexico Press, Albuquerque.

Demarest, A.

2004 Ancient Maya. Case Studies in Early Societies. Cambridge University Press,

Cambridge.

Dreiss, M. L. and D. O. Brown

1989 Obsidian Exchange Patterns in Belize. In Prehistoric Maya Economies in

Belize, edited by P. A. M. a. B. L. Isaac. Research in Economic Anthropology,

Supplement No. 4. JAI Press, Greenwich, Conneticut.

Drennan, R. D.

1984 Long-Distance Transport Costs in Pre-Hispanic Mesoamerica. American

Anthropologist Vol. 86:105-112.

Fowler, W. R., Jr., A. A. Demarest, H. V. Michel, F. Asaro and F. H. Stross

1989 Sources of Obsidian from El Mirador, Guatemala: New Evidence on

Preclassic Maya Interaction. American Anthropologist 91:158-168.

Golden, C.

1998 La Pasadita Archaeological Project. On-line report submitted to FAMSI,

URL: http://www.famsi.org/reports/97042/index.html.

Golden, C. and A. Scherer

2006 Border Problems: Recent Archaeological Research along the Usumacinta

River. The PARI Journal VII(2, Fall 2006):1-16.

16

Guenter, S.

2002 A Reading of the Cancuén Looted Panel. In

Mesoweb:<www.mesoweb.com/features/cancuen/Panel.pdf.

2003 The Inscriptions of Dos Pilas Associated to B'ajlaj Chan K'awiil. In

Mesoweb:<www.mesoweb.com/featurs/guenter/Dos Pilas.pdf>.

2005 La Corona Find sheds Light on Site Q Mystery. In Mesoweb Reports &

News: <http://www.mesoweb.com/reports/SiteQ.html>.

Guenter, S. P. and M. U. Zender

1999 Palenque and Yaxchilan War against Piedras Negras, Unpublished

Manuscript, on file at the Department of Archaeology, The University of Calgary.

Healy, P. F., H. McKillop and B. Walsh

1984 Analysis of Obsidian from Moho Cay, Belize: New Evidence on Classic

Maya Trade Routes. Science 225:414-417.

Houston, S., Héctor Escobedo, Mark Child, Charles Golden, Richard Terry, and David

Webster

2000 In the Land of the Turtle Lords: Archaeological Investigations at Piedras

Negras, Guatemala. vol. 2004. FAMSI.

MacKinnon, J. J. and S. M. Kepecs

1989 Prehispanic Maya Saltmaking in Belize: New Evidence. American Antiquity

54:522-533.

Martin, S.

2004 Moral Reforma y la Contienda por el Oriente de Tabasco. In Arqueología

Mexicana: Grandes Culturas de Tabasco, pp. 46-49.

Martin, S. and N. Grube

2000 Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the

Ancient Maya. Thames & Hudson, London.

Mathews, P.

1995 War in the Western Maya Lowlands. Paper presented at the 1995 Mesa

Redonda de Palenque, Palenque, Chiapas.

Mathews, P. L.

1980 Notes on the dynastic sequence of Bonampak, part I. Paper presented at the

Third Palenque Round Table 1978, Palenque, Chiapas.

1986 Classic Maya Site Interactiona and Political Geography. . Paper presented at

the Maya Art and Civilization: The New Dynamics.

17

1991 Classic Maya Emblem Glyphs. In Classic Maya Political History:

Hieroglyphic and Archaeological Evidende, edited by T. P. Culbert. Cambridge University

Press, Santa Fe.

1995 War in the Western Maya Lowlands. Paper presented at the 1995 Mesa

Redonda de Palenque, Palenque, Chiapas, México.

McKillop, H.

1995 Underwater Archaeology, Salt Production, and Coastal trade at Stingray

Lagoo, Belize. Latin American Antiquity 6(3):214-228.

1996 Ancient Maya Trading Ports and the Integration of Long-Distance and

Regional Economies: Wild Cane Cay in South Coastal Belize. Ancient Mesoamerica.

Moholy-Nagy, H.

1999 Mexican Obsidian at Tikal, Guatemala. Latin American Antiquity 10:300-

313.

2003 Source Attribution and Utilization of Obsidian in the Maya Area. Latin

American Antiquity 14(3):301-310.

Nelson, F. W.

1980 Rutas de intercambio en la península de Yucatán en las diferentes épocas

arqueológicas según la evidencia de la obsidiana. Paper presented at the XVI Mesa

Redonda, Saltillo, Coahuila, México.

Santley, R. S.

2004 Prehistoric Salt Production at El Salado, Veracruz, Mexico. Latin American

Antiquity 15(2):199-221.

Schele, L. and N. Grube

1994 Tlaloc Venus Warfare, The Peten Wars 8.17.0.0.0 - 9.15.13.0.0. In Notebook

for the XVIIIth Maya Hieroglyphic Workshop. The University of Texas, Austin.

Spence, M., W.

1996 Commodity or Gift: Teotihuacan Obsidian in the Maya Region. Latin

American Antiquity 7:21-39.

Tokovinine, A.

2007 Of Snake Kings and Cannibals: A Fresh Look at the Naranjo Hieroglyphic

Stairway. The PARI Journal VII(4, Spring 2007):15-22.

Tokovinine, A. and V. Fialko

2007 Stela 45 of Naranjo and the Early Classic Lords of Sa'aal. The PARI Journal

VII(4, Spring 2007):1-14.

Velázquez García, E.