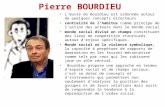

Pierre Bourdieu y relaciones internacionales

Transcript of Pierre Bourdieu y relaciones internacionales

La “Traducción: primer borrador

Pierre Bourdieu y las Relaciones Internacionales: El poder delas prácticas, las prácticas del poder.

Resumen: Este artículo muestra el modo en el que el trabajo dePierre Bourdieu ofrece una manera provechosa de desarrollar lainvestigación en relaciones internacionales. Explora,particularmente, las alternativas abiertas por Bourdieu, entérminos de una lógica de la práctica y del sentido práctico,que rechazan la oposición entre la teoría general y lainvestigación empírica. La predilección de Bourdieu por unenfoque relacional, que desestabiliza las distintas versiones dela oposición entre estructura y agencia, evita algunas de lastrampas que suelen encontrarse en la ciencia política engeneral, y en las teorizaciones de las relacionesinternacionales en particular: la esencialización yahistoricidad; el falso dualismo entre el constructivismo y lainvestigación empírica; y la oposición absoluta entre elcolectivo y el individuo. Se examinan las “herramientas depensamiento” de campo y de habitus, que son, a la vez, colectivase individualizadas, para ver cómo escapan a dichas trampas. Elartículo también se enfrenta a la cuestión de si lointernacional en sí desafía algunas de las asunciones deBourdieu, principalmente cuando algunos autores identifican uncampo global de poder, mientras que otros niegan que tal campode poder pueda ser algo distinto de un sistema de diferentescampos de poder nacionales. En este contexto, el análisis de loscampos de poder trasversales debe desligarse del estatocentrismocon el fin de examinar las transformaciones sociales de lasrelaciones de poder de tal manera que no se oponga un nivelglobal/internacional a una serie de niveles nacionales y sub-nacionales.

Pierre Bourdieu y las Relaciones Internacionales

El trabajo de Pierre Bourdieu ha tenido adeptos entre elpúblico de habla inglesa desde hace más de veinte años, y el

1

propio Bourdieu desarrolló un diálogo con sociólogos,antropólogos, y teóricos culturales del Reino Unido y EstadosUnidos1. Sin embargo, sólo recientemente su trabajo ha comenzadoa bañar las orillas de las relaciones internacionales. Estopuede ser en parte consecuencia de la ignorancia, o laindiferencia, pero también del modo en que el trabajo deBourdieu desestabiliza muchas de las tradiciones deinvestigación más influyentes, ya sean «mainstream» o«constructivistas». A veces se le cita, pero las referenciassuele ser superficiales. Es más, pocos responden de manerapositiva a las provocaciones, como aquellas que ofrece Bourdieuen “Viva la crisis! Por la heterodoxia en ciencias sociales”,una de sus más profundas intervenciones en inglés: “Necesitamosalgo de heterodoxia en las ciencias sociales, a fin de quepuedan evitar la muerte por asfixia bajo el dogmatismo: portanto, si me permiten plagiar el célebre aforismo de Kant, lateoría sin investigación empírica está vacía, la investigaciónempírica sin teoría está ciega” (Bourdieu, 1988a: 774-785).

El primer tema que desarrollaré en este artículo2 es quePierre Bourdieu ha diagnosticado uno de los problemas clave delos estudios internacionales contemporáneos en la relaciónentre la teoría, la metodología, y la investigación empírica,aunque sus análisis se ocuparan de otras ciencias sociales,particularmente, la sociología y la ciencia política. Esteproblema se manifiesta específicamente en el modo en que ladisciplina de las relaciones internacionales ha terminado pororganizarse en una oposición entre un «mainstream» empiricista yobjetivista y una forma idealista de constructivismo quedescuida el conocimiento más básico acerca de cómo las prácticassociales emergen, persisten, y constriñen a los actores más alláde su imaginación y sus creencias individuales3. El segundo tema1 Para obtener una lista de las obras de Pierre Bourdieu y comentarios acerca de ellos, consúltese a la ya larga lista dada por Loïc Wacquant en Bourdieu y Wacquant (1992a).

2 Quisiera agradecer a los distintos comentadores por su ayuda ycomentarios a versiones anteriores de este texto, especialmente a RobWalker, Mikael Madsen, y al resto de autores de este número especial, asícomo a Laurent Bonelli y al equipo de Cultures & Conflicts. También quieroagradecer a Damian Fitzpatrick por su ayuda con la traducción.

3 Para comentarios acerca de este enmarque de la disciplina, ver http://conflits.revues.org/index1175.html.

2

apunta a que los estudiosos contemporáneos de las relacionesinternacionales deberían reflexionar acerca de esta articulaciónentre la teoría, los métodos, y el análisis de las prácticassociales del mundo con el fin de encontrar formas alternativasde hacer investigación que eviten declaraciones dogmáticas,metodologías impuestas, dicotomías simplistas y teleologíasmetidas de contrbando. El tercer tema argumenta que algunas delas “herramientas de pensamiento” de Pierre Bourdieu,específicamente los conceptos de campo y habitus, puedenutilizarse para analizar la política contemporánea de manera másprecisa que las discusiones actuales, enmarcadas por una visiónespacial de un sistema internacional de estados (y su reflejo ensociedades nacionales territorialmente delimitadas por elestado) y una visión temporal de la globalización del mundo (ysu reflejo en partes locales que todavía no se han involucradoen dicho movimiento). El tercer tema integra y, al mismo tiempo,cuestiona lo que Bourdieu propone en términos de universossociales internacionales e incluirá con una discusión sobre lasrelaciones entre un campo político, un campo de poder y un campoburocrático. Como ejemplo, discutiré la noción de gremiostransnacionales de profesionales en lucha por el poder en susrespectivos campos, como una apertura hacia formas de entenderlo internacional en la actualidad, que no es ni interestatal, niglobal.

El Larga Marcha del trabajo de Pierre Bourdieu y su encuentrocon las Relaciones Internacionales

Bourdieu comenzó su carrera en la década de los sesenta,volviéndose muy conocido en Francia y el mundo francófono desdeentonces. También se ha relacionado con sociólogos de hablainglesa a través de muchos canales, a menudo invitándoles ahablar y, por su parte, viajando y dando conferencias en elextranjero. Cuando Loic Waquant fue contratado en Berkeley,ayudó a traducir el trabajo de Bourdieu. Tuvo lugar una fuertepolémica con Anthony Giddens en torno a la Tercera Vía y lanoción de sociedad, y se publicó un libro colectivo discutiendocon -pero también en contra de- James Coleman acerca de lateoría social, y las nociones de teoría y métodos. Susseminarios en Berkeley fueron publicados en los noventa, y dio

3

una serie de conferencias en Japón, Brasil, y muchos otrossitios (Bourdieu and Coleman 1991; Bourdieu 1998). Todo esto lellevó a convertirse en uno de los “sociólogos del mundo” másreconocidos, mientras que el número de citas en habla inglesa desu trabajo en los campos de la sociología, la teoría cultural, yla antropología creció exponencialmente. Pero, sin embargo, suimpacto en la ciencia política y en las relacionesinternacionales ha sido más limitado.

Una de las razones principales aducidas para explicar estalimitada influencia es que Bourdieu es a la vez muy “francés” yun tipo de filósofo “postmoderno”. Se le ha metido en el mismosaco que a figuras como Barthes, Foucault, y Derrida. También sele ha considerado un hombre de izquierdas, un post-marxista, unneo-culturalista como Gramsci, Althusser, Balibar, Chomsky oincluso Negri, Mouffe y Laclau, y partícipe en la críticageneralizada a la dominación y al imperialismo (americano). Sele ha considerado demasiado oscuro, demasiado pesado, con unestilo que no es ni fluido ni elegante, al mismo tiempo quedemasiado comprometido políticamente, demasiado radical,insuficientemente neutral o científico. Aún más interesante esque, incluso los estudiosos atraídos por las tradicionesposestructuralistas o posmodernas, han interactuado con él congrandes reticencias, encontrando su trabajo altamente empírico ytrabajoso. Si algunos estaban dispuestos a respaldar susposturas onto-epistemológicas, especialmente en relación con sucrítica a la teoría de la elección racional, se encontraban adisgusto con su atención a los “datos”, las “categorías”, las“entrevistas etnográficas” y las “prácticas”. Bourdieu cuestionalas raíces de cualquier declaración “decisionista/soberana” desillón sobre el significado del mundo. Critica a quienessubordinan, o simplemente ignoran, los puntos de vista de losactores sociales evitando la investigación empírica, así como aquienes afirman que cualquier discurso es igualmente legítimo ytiene la misma autoridad.

El énfasis de Bourdieu en la investigación empírica y en larealidad objetiva con el fin de ser rigurosamente reflexivo yconstructivista es ciertamente característico. A diferencia demuchos de sus contemporáneos, ha dedicado mucho trabajo aconstruir y a utilizar datos, hacer entrevistas, realizandograndes investigaciones empíricas en equipo o en un laboratorio

4

de científicos sociales. Para Bourdieu, el constructivismoexiste en la práctica de cuestionar los resultados deinvestigaciones sociológicas empíricas con un alto nivel dereflexividad respecto de sus propias condiciones de producción ysus propios límites. De este trabajo preliminar surgendiscusiones epistemológicas orientadas tanto a luchar contralas “pre-nociones” incrustadas en el habitus de losinvestigadores de sus propios campos, cuanto hacia la capacidadde organizar a un colectivo intelectual con el fin desuperarlas. Nunca es simplemente cuestión de una eleccióninicial, una preferencia dogmática, una declaración ontológica ouna filosofía.

Este enfoque materialista al constructivismo, que Bourdieucomparte con otros grandes sociólogos, establece una oposicióncentral entre su sociología empírico-reflexiva de las prácticasy la teoría social idealista de las normas y las ideas que ladisciplina de las relaciones internacionales reconoceprincipalmente bajo la etiqueta de constructivismo. Para talesestudiosos, de hecho, Bourdieu aparece como un aliado del otrolado del ‘mainstream’ objetivista, como un realista estructural,o como un marxista, a pesar de su posición de reflexividad y sucompromiso con el posestructuralismo. Se le interpreta comodemasiado materialista, demasiado vinculado con la cuestión delos intereses, demasiado inconsciente “del papel que las ideas,las emociones o la acción espontánea” juegan en el mundo(Accardo 1997; Lane 2000; Butler en Shusterman 1999; McLeod2005). Con el fin de desafiar el concepto de habitus deBourdieu, dichos estudiosos hacen referencia a menudo al retratoque Judith Butler hace de Rosa Park en tanto que mujer quetransformó una nación con su propia acción. Como sugeriré acontinuación, esta crítica idealista basada en el libre albedríodel individuo, o, en el mejor de los casos, en la noción de“exceso”, de “transgresión del código”, expresa una ideasuperficial de lo que implica la investigación empírica y nopuede sostenerse. Aún así, si a Bourdieu se le conoce por habercriticado las formas posmodernas de análisis del “discurso” y,de manera más general, la ambición de personalidades comoSaussure y Derrida de integrar las ciencias sociales en ladisciplina de la lingüística general, y es, si cabe, aun másconocido en Francia por su crítica a cualquier forma de

5

epistemología empirista positivista como se ejemplifica en laobra de Raymond Boudon. Ha dedicado su vida a demostrar lasseveras limitaciones y el eurocentrismo de la teoría de laelección racional y su falta de entendimiento de lo quesignifican los intereses, el capital y el poder.

Centralmente, y siguiendo el camino de Marcel Mauss, KarlPolanyi, y Charles Tilly, Bourdieu ha demostrado las fuerteslimitaciones de cualquier versión economicista de laracionalidad (ya fuera neoliberal, weberiana o marxista) y hainsistido en un entendimiento extenso de la racionalidad o másprecisamente, en el entendimiento de razones y racionalidadesplurales que son “razones prácticas”. Para él, la acción socialno tiene nada que ver con la elección racional, excepto quizásen situaciones muy especificas de crisis, donde las rutinas dela vida cotidiana y el sentido práctico del habitus dejan deoperar. La acción social emerge de prácticas inmanentes. Aquí,sigue también a Leibniz quien, en oposición a Descartes (elprimer proponente de la teoría de la acción racional) declaró:“Somos empíricos [esto es, prácticos, habituales, irreflexivos]en las tres cuartas partes de nuestras acciones” Leibniz, citadoen Bourdieu 1988a: 783). La práctica es inmanente; la acciónsocial no está determinada por una decisión racional. Un jugadorde tenis que de pronto “decide” correr a la red, no tiene, en lapráctica, nada en común con la reconstrucción de la jugada quehace su entrenador, o el comentador televisivo después delpartido. Puede que la reconstrucción tenga sentido, pero no esla razón: ¿Por qué, entonces, hacen los agentes lo único que hayque hacer, más a menudo de lo que el azar predeciría? Porqueanticipan de manera práctica la necesidad inmanente de su mundosocial siguiendo las intuiciones de un sentido práctico que esproducto de una prolongada sujeción a condiciones similares aaquellas en las que se encuentran situados4.

Esta noción de “sentido práctico” busca evitar lareproducción de la oposición entre razón y emoción y estrategiacomo actos conscientes e inconscientes o espontáneos:oposiciones normalizadas en tanta teoría de las relacionesinternacionales. De hace necesaria una antropología humana más4 Esta es la concepción muy específica de la acción social como producto deun sentido práctico, como un arte social (o como “pura práctica sinteoría” como dice Durkheim) que se elabora empíricamente en el libro másfamoso de Bourdieu La Distinción: Criterio y Bases Sociales del Gusto.

6

compleja. Las razones que configuran la acción humana sonrelacionales, impulsadas por un sentido práctico y un grado dearbitrariedad. Por eso, la génesis social de las institucioneses tan central para entender cualquier curso de acción. Nospermite comprender la manera en que la violencia o arbitrariedadinicial de las razones específicas que motivan elestablecimiento de normas llega a ser normalizada, y olvidada.Seguir las trayectorias históricas de estas acciones nos permiteentender su despliegue, el limitado repertorio que cada universosocial constituye y también desvelar las estrategias a través delas cuales cualquier institución perdurable se legitima. Lasnormas, ni siguen intereses racionales, ni surgen de actitudes ycreencias compartidas, y todavía menos son el resultado de susrelaciones dialécticas. Son producto de la fuerza de lastrayectorias históricas de un conjunto de acciones inmanentesincorporadas a un ethos y a un habitus.

Así que, lejos de ser un empirista, o incluso un“realista”, Pierre Bourdieu ha sido uno de los autores másirónicos en lo que respecta a la obsesión de los así llamadosempiristas por su cientificidad y su fe en variablesdependientes e independientes como la única forma de metodologíaque debe ser adoptada en la investigación empírica a fin dedescubrir la racionalidad de la elección. Ha demostrado aldetalle por qué los empiristas eran menos empíricos quedogmáticos cuando trataron de obtener un mínimo de conceptoscon los que leer la realidad social e imitar los principios deparsimonia y elegancia de una forma que enmascara su incapacidadpara explicar a seres humanos complejos, la heterogeneidad delas prácticas, y las transformaciones históricas a largo plazo.También ha puesto de manifiesto la “política” de tal forma de“empirismo” y su asociación con el pensamiento del estado através de la operación de la disociación entre teoría ypráctica:

Aunque la grandeza de la ciencia social americanaresida, desde mi punto de vista al menos, en esosadmirables trabajos empíricos conteniendo su propiateoría producida particularmente en el Chicago delos años cuarenta y cincuenta, aunque también enotros sitios […], el universo intelectual actualsigue estando dominado por teorías académicas

7

concebidas como simples compilaciones escolásticasde teorías canónicas. Y uno no puede resistirse a latentación de aplicar a los “neo-funcionalistas” quehoy tratan de reavivar paródicamente el proyectoparsoniano, las palabras de Marx según la cual losacontecimientos y los personajes históricos serepiten, por así decirlo, dos veces, “la primera vezcomo tragedia, la segunda como farsa.” (Bourdieu,1988a: 774)

Además,

Este compendio de preceptos escolásticos (tales comoel requisito de una definición preliminar deconceptos, que automáticamente produce un efecto decierre) y de recetas técnicas, cuyo formalismo(como, por ejemplo, en la presentación de datos yresultados) está más cerca de la lógica de losrituales mágicos que la de una ciencia rigurosa, esla contraparte perfecta para los conceptosbastardos, ni concretos ni abstractos, que losteóricos puros inventan continuamente […] Y estedualismo termina siendo aplastado por las tenazas delas tipologías abstractas y las hipótesiscomprobables […] Estas oposiciones emparejadasconstruyen la realidad social, o más exactamenteaquí, construyen las herramientas de construcción dela realidad como teorías, esquemas conceptuales,cuestionarios, conjuntos de datos, técnicasestadísticas, etcétera. Definen lo visible y loinvisible, lo pensable y lo impensable, y como todaslas categorías sociales, ocultan tanto como revelan,y pueden revelar sólo ocultando. (Ibid.: 776).

Para resistirse a esta política académica imperial, PierreBourdieu insiste en la necesidad de ser sistemáticamentereflexivo y consciente de los efectos políticos que tiene laseparación simplista entre una teoría que reduce lainvestigación empírica a un test, y la investigación empíricaque se niega a reflexionar sobre la condición de su producción.Para él, los dos campos de Kant -lo ciego y lo ignorante- son amenudo aliados objetivos de la aparente despolitización deaquello que está en juego en la investigación académica. En

8

consecuencia, un análisis adecuado no debe ser conformado ni poruna visión “idealista” del mundo, donde las ideas, las normas,los discursos, las subjetividades, la libertad humana, y losindividuos se encuentren en el centro del examen de las cienciassociales, ni tampoco por un paradigma objetivista,“estructuralista” que esencializa y trata de descubrir las leyesde la historia y reduce a los agentes al estatus dereceptáculos. La política siempre es “densa” en el análisis delas ciencias sociales.

Pierre Bourdieu: un sociólogo interesado en la política y ladominación

Mientras muchos estudiosos se resisten a la“reflexibilidad” sobre sus oposiciones dualistas entre teoría ypráctica, y de sus asunciones acerca de la historia, esto no sedebe a que sean completamente inconscientes del problemaintelectual que supone la separación entre la teoría, losmétodos y la investigación empírica. Más bien, se debe a que lapolítica académica participa de esta construcción de losinstrumentos a través de los cuales se construyen lasrealidades, como si estas oposiciones fueran a la vezdescriptivas y prescriptivas, con un lado que se considerasiempre positivo y el otro negativo. Esta es una formulación quepermite con facilidad una guerra de posturas, una formulación deuna cómoda oposición entre “nosotros” y “ellos”.

Como sostiene Pierre Bourdieu,

La antinomia cardinal sobre la que se fundamentan todas lasdivisiones del campo científico social es, a saber, laoposición entre objetivismo y subjetivismo. Esta dicotomíabásica es paralela a toda una serie de otras oposiciones comomaterialismo versus idealismo, economicismo versusculturalismo, mecanicismo versus finalismo, explicacióncausal versus entendimiento interpretativo. Al igual que unsistema mitológico en el que toda oposición, alto/bajo,hombre/mujer, mojado/seco, está sobredeterminada y seencuentra en relación homóloga con todas las demás, asítambién estas oposiciones “científicas” se contaminan yrefuerzan entre sí para dar forma a la práctica y losproductos de la ciencia social. Su poder de estructuración

9

es mayor cuando se encuentran en estrecha afinidad con lasoposiciones fundamentales como individuo versus sociedad (oindividualismo versus socialismo), que organizan lapercepción ordinaria del mundo social y político. En efecto,tales conceptos emparejados están tan profundamentearraigados tanto en el sentido común laico y científico quesólo mediante un esfuerzo extraordinario y constante devigilancia epistemológica puede el sociólogo tener laesperanza de escapar de estas falsas alternativas. (Bourdieu1988a: 778)

Este esfuerzo es difícil y, para Bourdieu, debe hacerse através de un “colectivo intelectual”. Con frecuencia, losestudiosos no ejercen este tipo de vigilancia y se creen losdogmas que les enseñaron en su juventud ―sobre todo acerca de ladistinción entre la teoría consistente en una serie determinologías que lo explican todo, y la práctica como laexperiencia de trabajo de campo para comprobar las hipótesis. Alhacerlo, también afirman la neutralidad de la ciencia social,escondiendo la dimensión política de la vida académica bajo eldiscurso de la ciencia como mera “observación de datos”. Porsupuesto, esta negación de la participación de los académicos en“la política en el mundo” les permite llevar a cabo sus guerrasinternas ignorando la existencia de cualquier tipo de guerra deposiciones o de alineamientos políticos (Bourdieu 1988b),incluyendo las luchas por el monopolio de los instrumentos paraevaluar la calidad y la cientificidad del trabajo de sus colegas(véase Kauppi en éste número, pp. 314-326). Esta política de ladivisión entre teoría y práctica, por tanto, debe ser puesta enel centro de cualquier discusión en torno a las alternativas quepueden desarrollarse. Las categorías que se emplean parainterpretar las prácticas deben ser especificadas, historiadas,analizadas en tanto que producto de luchas. Esto no sólo para“engrosar” lo que antes eran lamidas descripciones por medio de,por ejemplo, sumar relatos históricos, sino poder concebir uncambio de método, en las “herramientas del pensamiento”. Losconceptos no son sólo “conceptos contestados” que puedanresolverse en un futuro mediante un dialogo intelectual; todaslas categorías y clasificaciones son el resultado de luchasentre distintas posturas adoptadas por actores, que participan

10

de intereses específicos que consideran centrales, aunque otrosactores puedan no estar interesados.

Así, para Bourdieu, las justificaciones de la legitimidadde las categorías no pueden analizarse a través de “economías devalor”5, a pesar del intento de sus colegas Boltanski y Thévenotde encontrar un régimen pragmático de justificación de lo bueno,trasversal a los distintos campo o universos sociales (Boltanskiy Thévenot 2006: 18-20). Las categorías, incluyendo las propiasjustificaciones, se encuentran siempre dentro de un “juego”específico y dependen del sentido del juego que compartan losagentes. Cada juego tiene una historia, una trayectoria y unagénesis determinada, e incluso más importante, una políticadeterminada. Intentar, al modo de Boltanski y Thévenot,encontrar un régimen ético de justificaciones que sea másindependiente del habitus, en tanto que prácticas compartidas,de lo que permite Bourdieu -porque las justificaciones dependende la idea del bien que tenga una sociedad determinada y cómoesta sociedad reflexiona sobre ella- es de alguna maneraengañosa por la forma de generalización que asume. Tiende aignorar la política implicada en la categorización y a reducirla política a la ética, incluso cuando estas economías del valorpuedan servirle al investigador para ofrecer una aproximaciónpreliminar que luego necesite especificarse para el campoespecífico a fin de poder mostrar la política que está enfuncionamiento en ese campo específico. El “juego” se localizaen el espacio (con competidores) y en el tiempo (contrayectorias) y entre todos estos juegos o universos sociales,los juegos académicos no son una torre de marfil separada delmundo. Los juegos académicos no juzgan ni ofrecen la verdad aotros juegos. Sus agentes sólo están más interesados en lainvestigación de la verdad, pero también se encuentran en unaposición de relativa autonomía en relación con otros campos, yson especialmente frágiles respecto del campo de poder delestado-nación del cual han recibido su educación.

Algunas de estas categorías presentadas por “teóricos” como“conceptos” a menudo derivan del pensamiento del estado: lasterminologías tomadas prestadas de la burocracia estatal. Amenudo, son reproducidas por académicos como descripciones de larealidad, de este modo “santificando” las etiquetas

5 NT: “economies of worth” en el original.11

administrativas como conceptos analíticos para ser utilizadospor un grupo de investigadores con un interés en seguir unalínea dóxica de pensamiento favorecida por el estado con el finde reforzar su propia posición institucional académica, auncuando estén en riesgo de perder su credibilidad académica(véase Madsen en este número, pp. 259-275). Las etiquetas comoterrorismo, trata de personas, refugiados económicos, yseguridad nacional, aunque santificadas por las cienciassociales y convertidas por abogados en categorías judiciales, noson conceptos académicos o herramientas de pensamiento sinoinstrumentos de una política de (in)seguridad (Bigo y Hermant1986). Cuando los académicos usan estas etiquetas comocategorías de comprensión, el estado se articula gracias a estosautores en mayor medida que la capacidad que estos obtienen parapensar en el estado. Las categorías burocráticas o mundanaselevadas por estudiosos y abogados al estatus de “concepto”, noson el resultado de la capacidad soberana de un emisor deproducir un acto del habla exitoso, imponiéndolas como unaverdad productora de conocimiento. Menos aún, son el producto deun consenso/diálogo de una comunidad epistémica conducente a unrégimen de verdad, cuyo modelo será equivalente al de la lógicao al de las matemáticas. Más bien, son casi siempre producto derelaciones de, y de la circulación de, poder dentro y entrecampos, así como de la imposición de problemas procedentes deposiciones dominantes.

Lo que hace falta para superar estos efectos, y que puedellamarse una “reflexividad de segundo orden”, es desarrollar una“objetivación de la objetivación” con el fin de serpolíticamente reflexivos respecto a esta dominación. En primerlugar, en relación a las condiciones de posibilidad del discursoy, en segundo lugar, a la capacidad reflexiva de los agentessociales respecto de la dificultad de escapar de sus propiascondiciones cuando están inmersos en un campo en el que tienenintereses en juego ―intereses que oscurecen su reflexividad―incluso si son muy lúcidos sobre los juegos en los que noparticipan6.

6 Es uno de los debates clave entre los sociólogos franceses, incluyendo aDe Certeau, Tourraine, o, más tarde, Latour. ¿Hasta qué punto son losagentes reflexivos respecto de sus propias condiciones, o acaso estáncegados por sus propios intereses en juego? Para Bourdieu, a diferencia delas perspectivas de muchos pragmáticos o interaccionistas, las agentes

12

Armado con este enfoque leibniziano alternativo del“sentido práctico”, Pierre Bourdieu ha analizado en susdistintos libros los diferentes espacios sociales o universossociales de los Kabiles, los campesinos de su aldea, losartistas, los profesores de colegio, los académicos franceses delos “grandes écoles”, las casas editoriales, y aún másimpactante para su público, los funcionarios, los poderosos“noblesse d’État”, o aquellos que sufren “la miseria del mundo”.En cada caso discute la “esencialización” o la “naturalización”del mundo producida por las categorías autóctonas de cadauniverso social, las luchas por la categorización que éstascrean y reproducen, y lo que hacen invisible e indecible (ladoxa) a través de la violencia simbólica que ejercen en tantoque categorías.

En suma, para Bourdieu, un investigador necesita ser a lavez un constructivista crítico y un defensor de la investigaciónempírica porque es la única manera de evitar ser ciego o estarvacío. Es también la única posibilidad seria de empezar aanalizar el sentido práctico de una manera adecuada, esto es,políticamente a la vez que a través de la descripción deprácticas específicas.

Practicando las Ciencias Sociales: Prácticas y SentidoPráctico

El enfoque de Bourdieu desestabiliza las fronteras entre laabstracción general en tanto que teoría y la determinación delos hechos en tanto que metodología; pero ¿cómo pueden superarseestos falsos opuestos? Para Bourdieu, esto requiere reconocer el

tienen una mejor idea del juego que los investigadores que los observan,pero tienen más dificultades para obtener conocimiento acerca de suspropias reglas del juego, y es allí donde el sociólogo es más “objetivo”que los participantes. Eso significa que él/ella puede producirconocimiento específico que los agentes pueden aprender si están yapreparados para cambiar las posiciones de dominación dentro del campo. Lareflexividad puede llevar al conocimiento, el conocimiento puede llevar ala emancipación, pero nada está dado; siempre depende del juego en sí y desu trayectoria histórica. Adoptando una terminología más foucaultiana, lasrelaciones en el juego producen luces, y por definición sombras, en elconocimiento de los agentes. Dezalay y Madsen han desarrollado en susrespectivos trabajos un entendimiento más profundo de esta “objetivaciónde la objetivación” que muchos estudiosos interpretan sólo como una luchaen contra de algunas pre-nociones.

13

fracaso de gran parte de la filosofía Occidental a la hora dedescribir la diversidad del mundo, un fracaso que entiende esconsecuencia de los conceptos de la Ilustración y de supostulación de una homogeneización final que, eventualmente,reconciliaría los contrarios. La posibilidad de una nueva metanarrativa políticamente inocente y neutral se ha acabado. Unavez que la violencia de la constitución de las categorías esreconocida, se hace necesario entender que la teoría estásiempre enraizada en prácticas y no puede ser nunca “extraída”de ellas. En consecuencia, también se hace necesario atender alas prácticas más humildes y evitar obsesionarse con las luchasentre élites (un punto que podría ser interpretado como unaauto-crítica de su propio trabajo anterior).

Para Bourdieu, la teorización es el placer de entender lasprácticas cotidianas, la autonomía del gusto y el disgusto, y lalógica de la distinción mostrando las múltiples sutilezas de losseres humanos, las violentas prácticas simbólicas que logranmarginar a algunos grupos y desposeerles de sus posibilidades,incluso si tal desposesión tiene lugar en ocasiones a través desu complicidad involuntaria. La sociología es crítica sólocuando el conocimiento que produce ayuda o puede ayudar a losindividuos ―prisioneros de sus propios intereses en juego― ycuando este conocimiento ayuda a los más desposeídos acomprender mejor lo que está en juego. Crítico aquí quiere decirpolítico, en el sentido de una lucha contra la dominación y laviolencia simbólica, pero el conocimiento producido está situadoen el tiempo y se dirige a un campo específico. No puede ser unareceta.

Esta sociología de la política ciertamente no está diseñadacomo una forma de reducirlo todo a una teoría general del podercon algunos conceptos generales atemporales denominados campo,habitus, justificación y doxa. Esto sería el retorno a una granmeta-narrativa7. Sin embargo, en tanto que esta postura va en7 Como dice Bourdieu: “rechazo la gran teoría. Nunca teorizo, si porello queremos decir participar en el tipo de jerigonza conceptual […]que es buena para los manuales y que, a través de una extraordinariamalinterpretación de la lógica de la ciencia, pasa por ser teoría engran parte de la ciencia social anglo-americana […] no hay duda queuna teoría en mi trabajo, o mejor, una serie de <herramientas depensamiento> visible a través de los resultado que ofrecen, pero noestá construida como tal […] es un constructo temporal que toma laforma de y para el trabajo empírico” (Bourdieu en Wacquant 1989: 50)

14

contra de la sobregeneralización y las grandes narrativas quesiguen irrigando muchos proyectos de filosofía o de “sociologíageneral”, las interpretaciones de Bourdieu que se hacen tantopor parte de sus adversarios como por algunos de sus seguidores,han reformulado a menudo sus herramientas de pensamiento como“conceptos” puros y neutrales que pueden ser usados de manerauniversal, y los han presentado como un modo de analizarcualquier forma de dominación, cualquier campo de prácticas,empleando la misma metodología para todo. Sin embargo, paraBourdieu, esto es exactamente lo que hay que rechazar. Debemosevitar una teoría general del poder ya que volverá a reunir laontología de las disciplinas de la filosofía tradicional, de laciencia política y de las relaciones internacionales, así comouna política en la que los intelectuales liderarán el mundo. Lacrítica de la dominación debe estar siempre situada en eltiempo, el espacio y la materia y debe ser altamente reflexivarespecto a sus condiciones de producción, sus límites y susposibles efectos. De otra manera se convertirá en un instrumentopara una nueva dominación por falsos profetas en nombre de laesperanza, la emancipación, la revolución o la estética. Unaforma de sociología, cuyos efectos sean el crear la fe en una“vanguardia” de intelectuales que les expliquen a las masas susituación, es todo menos crítica. Es un instrumento dedominación en nombre de una nueva clase de categoríasinstrumentalizadas por algunos académicos que se ven a sí mismoscomo portavoces de un grupo, incluso portavoces de la propiademocracia.

Esto es lo que genera desacuerdos ente Bourdieu y lasociología post-althusseriana de Balibar y Ranciére que siguenqueriendo ser “pedagógicos” a pesar de su renovación reflexiva.El debate central entre estos dos sociólogos políticos viene desus distintos puntos de vista respecto del rol de losintelectuales como portavoces. Para Bourdieu, cualquier portavozque hable en nombre de un grupo no lo representará de manera“neutral”; nunca serán “mediadores evanescentes” (Balibar 2003).La postura política de Bourdieu es aún más crítica respecto dereformadores como Alain Tourraine que busca dar voz a lospobres, los migrantes, las mujeres o cualquier nuevo movimiento

(reproducido con una traducción modificada en Bourdieu y Wacquant1992a,b). Para más discusión véase Mérand y Pouliot (2008).

15

social hablando en su nombre y permitiéndoles entrar en ladiscusión pública a través de él. Para Bourdieu, la sociologíani puede ni debe pretender generar emancipación. El discurso dela emancipación es sólo un “nuevo camino hacia la servidumbre”para cualquiera que crea en la verdad reivindicada por sus“representantes”, ya sean políticos o académicos. Prisioneros dela magia del ministerio ignoran o se olvidan de forma activa de losintereses de auto-promoción de los proclamados portavoces.

La reflexividad respecto del papel de los portavoces esespecialmente crucial para los académicos, quienes muy a menudoestán tentados a hacer como que entienden mejor que los agentesmismos lo que se debe hacer para convertirse en la “vanguardia” de la“resistencia”. El conocimiento sociológico nunca es útil demanera inmediata para los grupos estudiados, incluso puede serpeligroso; pero con reflexividad (véase Madsen en este número),podría contribuir a la construcción de cierta autodefensa, entanto que la sociología es en cierta manera un “arte marcial”,un tipo de aikido que utiliza la fuerza del grupo dominantecontra sí mismo (Bourdieu, Carles, Gonzalez, y Frégosi 2001). Elparalelismo entre la posición de Bourdieu y la negativa deMichel Foucault de profundizar en una teoría general del poderdemuestra que, más allá de sus diferencias, comparten unasospecha común respecto de la ontología del “mainstream”, la delos reformadores y la de los neo-gramscianos. Las terminologíasde la dominación o de la violencia simbólica no son nuncaahistóricas y deben ser identificadas y especificadas.

Para resumir, lo que ofrece el acercamiento de Bourdieu alas “prácticas” es un intento por combinar la investigaciónempírica con la reflexividad filosófica y política a través deun intento de superar la tensión entre el objetivismo y elsubjetivismo. Sus argumentos teóricos están enraizados en unainvestigación precisa que se desarrolla en lugares muy precisos.Elige estos lugares con mucho cuidado y los examina con unequipo de investigadores, incorporando marcos discursivos,prosopografía, entrevistas etnográficas, formaciones históricasde los distintos tipos de capital, así como encuestas a granescala. Además, utiliza habilidades interdisciplinares de unamanera crítica a través de una discusión detallada de suscondiciones de producción, así como discutiendo sus técnicas,

16

categorías, y sus contradicciones epistemológicas y ontológicasimplícitas.

Si Bourdieu es de alguna utilidad para el estudio de lasrelaciones internacionales hoy en día, es porque su principalcontribución ha sido el trabajar en la redefinición de larelación entre la teoría y la práctica (Bourdieu 1977) y la deinsistir en la necesidad de que los académicos se ocupen de estarelación en sus propias prácticas de investigación8. Losconceptos clave de su trabajo son “práctica” y “sentidopráctico”, que de algún modo encapsulan el rechazo al dualismoentre objeto y sujeto, materialidad e ideas, y al resto dedualismos que reproducen un realismo mágico en el corazón detodas las categorías de la Ilustración y su filosofía (Bourdieu1994, 1998).

Esta noción bourdieusiana del sentido prácticodesestabiliza tanto el empirismo como las formas populares deentender el significado de la práctica como determinada pornormas. Al referirse siempre a las condiciones materiales deestas prácticas, el concepto de sentido práctico obliga allector a tener en cuenta la diversidad de las descripcionesantropológicas y sociológicas de las diferencias (producidas porlos agentes, el sociólogo y las tensiones entre las narrativas)con el fin de evitar las falsas universalizaciones de unacultura específica y de analizar las ganancias simbólicasgeneradas por el interés de un grupo especifico en eluniversalismo. La atención prestada a la materialidad también seopone a la tendencia de reducir la pluralidad de las prácticas auna homogeneidad discursiva que aplana las diferencias yprivilegia el nominalismo e incluso el esencialismo bajoetiquetas tales como “diferencia” o “diferenciar”. La tendencia

8 No hace falta decir que esta “reflexividad respecto de las prácticasacadémicas” fue vista por otros estudiosos como la transformación de unadiscusión educada y un dialogo entre individuos y disciplinas respecto aideas y conceptos, en una guerrilla de primera línea empleadora dedetalles personales de las trayectorias de la gente para mostrar cómo secorrelacionaban con lo que decían y con cómo realizaban su trabajo.Algunos autores han pensado que una estrategia de contra-insurgencia eranecesaria en contra de este ataque sobre la base común de una“conversación” y un “verdadero diálogo”, y comenzaron a despreciar aBourdieu, aumentando así su fama y atractivo entre los estudiantes. Elrugir de la polémica batalla ha sido bastante generalizada, pero los temassustantivos en juego no se han abordado, limitando así el impacto de lascríticas respecto a la práctica de hacer teoría.

17

a homogeneizar y universalizar, común ahora en las narrativassobre las relaciones entre normas y prácticas en las relacionesinternacionales, es casi inevitable cuando el análisis se limitaa una filosofía/filología argumentativa carente de unainvestigación empírica seria respecto de lo que los agente haceny piensan que hacen en un momento específico.

Esta es la razón de por qué, metodológicamente hablando, elconstructivismo existe sólo en relación con los estudiosempíricos de las prácticas. En efecto, Pierre Bourdieu es un“materialista” luchando contra cualquier tipo de constructivismointersubjetivo idealista que separe las ideas, normas, y valoresde sus prácticas con el fin de “reconciliarlos” con susintereses; en contra, esto es, del tipo de “teoría socialconstructivista” seguida por Alexander Wendt (1999) quiendiscute las normas y prácticas sin analizar las luchas de poder,las estrategias de distinción, la violencia simbólica del“consenso”, y las múltiples tácticas de los agentes a través deun análisis empírico detallado de un universo social específico.En efecto, cualquier intento por combinar la explicación deBourdieu del sentido práctico con una forma de constructivismo“suave” o “idealista” (al modo de Mérand y Pouliot 2008)contradeciría las ideas nucleares de Bourdieu. Bourdieu se oponea cualquier “teórico social” que hable del estado o de lasociedad en términos generales abstractos evitando el difíciltrabajo empírico de la investigación en profundidad respecto acuántos individuos o grupos piensan o hablan de igual manera queel “analista”, y cuántos universos sociales comparten esta, asíllamada, lectura académica de sus vidas. La mayoría de losteóricos sociales y los estudiosos de las relacionesinternacionales todavía se las arreglan para escapar a esta“objetivación de la objetivación” e intentan posicionarse porencima de los agentes y como sus portavoces. Esteposicionamiento se ha hecho aún más significativo comoconsecuencia de la exigencia de relevancia para las políticaspúblicas, sobre todo en ciencia política. Bourdieu es unsociólogo político, no un científico político. En efecto, entanto que sociólogo de la dominación, sospecha de cualquierestrategia encaminada a monopolizar un discurso legítimo, decualquier intento por parte de los intelectuales de usurpar laautoridad para definir el significado de la sociedad, del estado

18

o del sistema interestatal, en vez de mirar a las homologíasestructurales de toma de posiciones y a las posiciones objetivasque explican cómo las opiniones e incluso el conocimiento esformado9.

Un enfoque relacional: empezando por “lo del medio”: lasherramientas de pensamiento campo y habitus

Esta confrontación muestra por qué Bourdieu rechaza latrilogía de teoría, metodología y la comprobación de hipótesis yen su lugar se centra en herramientas de pensamiento unitarias(en una tradición de pensamiento que no está tan alejada de lasociología de la desviación de Chicago). Esta posición permiteinvolucrarse tanto con el estructuralismo como con el holismo yel constructivismo o el individualismo, como un único fenómeno.Se opone radicalmente, en consecuencia, a una agenda “idealistanormativa” seguida de la atención a los intereses (o a lainversa)10. Lo que le resulta central es poner a los “momentos”objetivistas y subjetivistas en relación simbiótica. Es unamanera de romper con la antinomia o la dialéctica de agentes yestructuras. Ésta es la razón de que utilice la terminología delcampo y del habitus con el fin de analizar las prácticas y el“sentido práctico” sin reproducir las dicotomías tradicionalesque organizan la filosofía hegemónica: la materialidad de lascosas versus los discursos y la cognición, la estructura vistacomo colectiva y abstracta versus el actor visto como un sujeto9 Es importante participar de esta heterodoxia de la relación específicaentre ontología, epistemología, y metodología ya que lasmalinterpretaciones más comunes del trabajo de Bourdieu por estudiosos delas relaciones internacionales ahora atraídos por este trabajo, vienen dela distinta jerarquía de categorías correlacionada con preguntas acerca delo que es la reflexividad, la teoría y la práctica.

10 En su discusión con Loïc Wacquant, la invocación de cierta dialécticaentre los dos momentos (analíticos) parece ser más una facilidad dellenguaje, un instrumento retórico, que una práctica de investigación. Enla práctica, son un único momento. Aquí, estoy en desacuerdo con muchas delas presentaciones de Bourdieu en las que se discute el estructuralismogenético como si fueran dos momentos adicionales. Las contradicciones nodesaparecen por ser serializadas en el tiempo. Esta perspectiva va encontra de algunas presentaciones de Loïc Wacquant y el propio PierreBourdieu. Wacquant siempre hace una lectura inspiradora de Bourdieu, y milectura es deudora de la suya, pero en su discusión cómplice, el argumentoparece instrumental, como si fuera una estrategia encaminada a congregar aotras teorías en torno a Bourdieu en vez de de radicalizar su crítica.

19

que habla, individual y concreto permanentemente consciente desu libre albedrío. De que la terminología del campo y delhabitus pueda considerarse un arma simbólica en la lucha deBourdieu contra las tradiciones filosóficas convergentes, lasociología general, la ciencia política y las relacionesinternacionales.

Desafortunadamente, el propio Bourdieu ha sido en ocasionescontradictorio y poco claro. En la lucha por analizar una“sociedad de individuos” sin reducir su análisis al debateagencia/estructura, por ejemplo, se le ha acusado de ser unestructuralista por participar de la crítica a la idea, de raízliberal, de un libre albedrío y una consciencia ineludibles delindividuo sobre la base de que esta idea filosófica aísla y des-socializa a los individuos y los convierte en dependientes de unpoder superior en nombre de su propia libertad11. Sin duda se leha dado mejor la doble crítica al objetivismo y al subjetivismoque el surgimiento de cualquier alternativa sostenible, que nooscile entre dos “lados” o “polaridades”. Así, no sin buenasrazones algunos críticos han apuntado que a veces es incoherenteporque a menudo empieza su razonamiento alineado con losetnometodologístas, constructivistas, e intersubjetivistas, perolo termina como un positivista y post-marxista que pre-constituye lo social como lo “dado”. Este es especialmente elcaso cuando discute las estructuras de las distintas formas delcapital en vez de explicar cómo lo social y las distintasvariedades del capital emergen de la acción de las relaciones(Latour 2005; Leander en este número, pp. 294-313). Con estareserva en mente, sigue siento interesante ver cómo lasherramientas de pensamiento del campo y el habitus le permiten ono escapar del dilema de la estructura y la agencia, a través delo que puede llamarse un enfoque relacional ―un enfoque que esdistinto de las tres posiciones del individualismo, elestructuralismo y el interaccionismo.

Un enfoque relacional11 Esta línea de pensamiento de La Boétie, Machiavelli y Max Stirner seopone al liberalismo violento de Bodin, Hobbes, pero también Rousseau yKant en la construcción de las nociones de libertad y libre albedrío quepueden delegarse a un colectivo (véase Bigo 2011). Desde mi punto devista, sólo la primera línea de pensamiento es compatible con sociologíasreflexivas del tipo de las de Norbert Elias y Bourdieu. Véase tambiénLouise Dumont y Karl Polanyi sobre la génesis del individualismo.

20

A pesar de su pretensión, Bourdieu está lejos de ser elúnico o el primero en criticar simultáneamente al objetivismo yal subjetivismo, así como al interaccionismo y alintersubjetivismo, en tanto que falsas alternativas. Entre suscontemporáneos por ejemplo, tanto Michel Foucault como PaulVeyne también han afirmado que las prácticas son centrales. Haninsistido en que las prácticas deben ser analizadas comorelaciones y no como una serie de interacciones. El analistadebe “comenzar de manera inmediata con el centro (de larelación) y no con las extremidades (que son los individuos) yluego con sus interacciones” (Veyne 1984: 176). La metáforaempleada por Veyne en contra del interaccionismo y elintersubjetivismo hace hincapié en la luz ilusoria que desprendeel sujeto (el individuo) en el pensamiento occidental, que creasombras sobre las relaciones, volviéndolas invisibles. ParaVeyne y Foucault, esta invisibilización se encuentra en la raízde la creación de formas duales entre el sujeto y el objeto, lacosa material y el discurso, el mundo y la palabra, la creenciaen el libre albedrío y el libre movimiento de la libertad, y lainterrogación respecto del vínculo (contrato) social que ya hanborrado, así como la creencia en un orden natural que se veamenazado por el cambio.

Aunque en el distinto lenguaje de la Teoría del Actor-Red(TA-R)12, Bruno Latour y John Law también han investigado lasprácticas en acción y han insistido en la importancia del guiónen la TA-R que representa lo relacional, y también han destacadola temporalidad y la frágil elaboración de lo social (Law yHassard 1999; Latour 2005)13. Como Bourdieu, todos han criticadoel enfoque individualista y la teoría de la elección racionalque plantean la identidad preconstituida del sujeto comoevidencia, como algo dado. También están en desacuerdo con losenfoques estructuralistas, deterministas, u holísticos asociadoscon Durkheim o el marxismo althusseriano en el que los agentesse convierten en marionetas de unas leyes históricas que no

12 NT: “Actor-Network Theory (A-NT)”, en el original13 Su insistencia en el tiempo de la acción, instantáneo en vez de unalonguee durée de repertorios de acción integrados, es sin duda una de lasdiscusiones más importantes para entender el enfoque relacional y suestructuración porque ofrece una idea diferente de la cristalización de losocial y las posibilidades de su repentina desaparición.

21

entienden14. Es importante insistir en este punto. Todos estosautores, a pesar de sus diferencias, más allá de los ataques alos que han sido sometidos con el fin de normalizarlos en uncampo o en los otros, no son ni estructuralistas niindividualistas metodológicos15. Comparten el doble rechazo a lafalsa alternativa de la estructura versus el individuo. Por elloproponen una manera radicalmente distinta de conceptualizar lapolítica. Lo que es más, están en desacuerdo finalmente con lasformas más sutiles de interaccionismo e intersubjetivismoheredadas de Max Weber y que informan las visiones másinteresantes respecto de las normas y las prácticas en lasrelaciones internacionales hoy en día16.

Aún así, esta convergencia de los críticos no ha conseguidoestablecer alianzas entre los distintos enfoques respecto a laprimacía de las relaciones en la creación del dualismo de laestructura y la agencia, ya que cada autor ha rechazado al restoen tanto que aliado objetivo de un lado de la vieja dicotomía yha cultivado su propia diferencia, a veces con fuertes peleasque no hacen justicia ni a la sutileza del resto de autores, nia la proximidad del análisis que comparten pero que se niegan areconocer17. No obstante, déjenme tratar de proponer una serie de

14 Véase Jenkins (1992: 67-69). Véase también la defensa que de Durkheimhace Bernard Lacroix en contra de este reduccionismo (Lacroix 1981).

15 A Bourdieu se le critica a menudo en tanto que estructuralista desatentoa las prácticas individuales, mientras que a Latour se le entiende como unindividualista metodológico y postmoderno.

16 Véase el análisis intersubjetivo de Nick Onuf sobre las normas deljuego, el enfoque de Michel Dorby en términos de sectores y tácticas delos agentes, la visión de Kratochwil y Lapid sobre normas culturales, y ladefinición de prácticas ofrecida por Thierry Balzacq.

17 Para Latour, Bourdieu es un estructuralista, un Durkheimiano o unAlthusseriano, mientras que para Bourdieu, Latour es un individualistametodológico que niega la política. Ambas narrativas son de mala fe. ¿Sedebe esto a una mimesis Tardiana, como sostendría Latour o resultado deuna lógica de distinción negociando un monopolio respecto de laalternativa a la agencia y la estructura, como propone Bourdieu? Unatercera opción sería la de ver estas malinterpretaciones como una relación“Guirardiana” de rivalidad mimética, en la que su proximidad refuerza susentido de competición. La política académica francesa tiende a fomentarestas dificultades al reconocer similitudes con otros pensadores cuando sedespliegan diferentes términos. Esto ha sido especialmente desafortunadoal socavar el surgimiento de una alternativa al falso dualismo de laestructura y la agencia que tanto Bourdieu como Latour advocan a través

22

características para un enfoque relacional que evite el dilemaagente-estructura.

El enfoque relacional se centra en la aparenteinvisibilidad de la relaciones entre agentes en vez de en lavisibilidad de estos mismos agentes. Explica por qué el resto deenfoques quedan cegados por mirar directamente a la luz del“sujeto”, esto es, solamente al “actor”. Esta invisibilidad noquiere decir preexistencia, sino acción en ciernes, que conectaa los actores y los une. Al actuar, los agentes se vanconformando por las acciones en las que se involucran. Susidentidades, personalidades e incluso sus cuerpos no son puntosautónomos, sino puntos en relación con otros puntos. La relaciónde mímesis, de distinción, da forma a la identidad de losagentes. La “desviación”, “lo de en medio” (esto es, larelación), da forma a los extremos (a los puntos), y no alrevés. Un enfoque relacional es en este sentido distinto de unenfoque interactivo, en tanto que este último tiende apresuponer la existencia primero, de agentes totalmenteconstituidos, para luego examinar sus cambios e interacciones.Por el contrario, un enfoque relacional comienza con el momentode la creación de la acción y pasa a considerar a los agentessólo cuando actúan en relación el uno con el otro.

Dibujar un gráfico del campo es una manera de visibilizarla “desviación distintiva” entre las posiciones de estos agentesy de visibilizar las relaciones invisibles encontrando lasmejores representaciones de lo que pueden ser sus proximidades ydistancias. Sin embargo, a diferencia del estructuralismo, unenfoque relacional supone que el analista no está determinando apriori las capacidades más importantes para esos actores, ya quelas formas del capital sólo existen si se reconocen como talesen el campo y pueden ser importantes en un campo perodepreciadas en otro (como pasa con la frecuente negación delpapel del dinero en el campo del arte). En este sentido Bourdieuno es, sin duda, un estructuralista trascendiendo la historia,aunque sea un error común en la ciencia política leerlo de estamanera (Seabrooke y Tsingou 2009). En mi opinión, al igual queen la opinión de muchos sociólogos, pone al cambio y a lahistoria en el centro de su investigación en todos los temas.del enfoque relacional de las prácticas. Sin embargo, para una perspectivaque insiste en las fuertes diferencias entre Bourdieu y Latour, véase AnnaLeander en este número, pp. 294-313.

23

Trayectoria es el término clave para entender la lógica de lastransformaciones, que son más interesantes que la lógica de lareproducción del orden que fascina a tantos especialistas de lasrelaciones internacionales. A veces, hablando como Jaques Monodsobre el ADN de una estructura de estructuración para explicarsu posición, Bourdieu ha utilizado una metáfora ambigua. Suterminología de estructuralismo genético ha sido entendida poralgunos como una posibilidad de volver al análisis estructuralsiempre que se explicara el cambio dentro de la estructura, peroesto vuelve a convertir el campo en una estructura y vuelve anegar el habitus del agente y sus acciones en el tiempo. Así,para mí, y distintivamente para otros autores y autoras en estenúmero, un enfoque relacional en términos bourdieusianos debeexaminar el cambio y la transformación en procesos específicos,y en un tiempo (y una duración) específicos. Este enfoquerelacional evitará así cualquier idea de estructura con sutendencia a invocar grandes causalidades y una explicación detoda la historia de la humanidad. También se mantendrá alejadode la analogía del ADN de Monad en tanto que “gramática de laestructuración de la estructura” codificando y descodificando loreal, sobre todo ahora que sabemos que estaba equivocado. Notenemos leyes de la historia, ni conceptos esenciales onaturales que descubrir. El conocimiento es limitado; siemprefrágil y específico.

Un enfoque relacional por último, afirmará que lasespecificidades de un espacio (campo), su originalidad, lasheterogeneidades de los elementos no obstante constituyenrelaciones hasta cierto punto si se encuentran en una red. Lahomogeneidad y la permanencia no son precondiciones para lasrelaciones, aunque una duración específica sea necesaria. Elconjunto de relaciones necesita ser analizada como un“dispositivo” en el sentido de Michel Foucault. Si reducimos elenfoque relacional a un principio general, conocido como mimesisen Tarde y Latour o distinción en Bourdieu, corremos el riesgode convertir este principio trans-histórico permanente en unaestructura estructurante. El campo y el habitus en Bourdieu sonherramientas de pensamiento siempre que traten de representar ladiversidad de las prácticas, las “bagatelas” o “baratijas” quedicha diversidad organiza y que está constituida por un juegoespecífico. Pierden sus características y su interés tan pronto

24

como se utilizan como instrumentos para una metodologíareproduciendo una manera de “extraer” lo real y de “explicarlo”con una economía de palabras y conceptos. Una relación no puedeser determinista y predictiva en un enfoque relacional.Contrariamente a algunas de las interpretaciones caricaturescasde Bourdieu, queda claro que no quiere reproducir la posición deAlthusser; ha invertido demasiado tiempo en criticar esta formaestructuralista y determinista de marxismo (Bourdieu 1975).Lejos de imitar a Althusser, Bourdieu mantiene la reflexividadde los agentes y sus luchas por las clasificaciones, que tienenun impacto directo en el modo en el que actúan y en lasrelaciones que establecen. Es lo que él llama un “efectoteórico”. El campo y el habitus no pueden entenderse comoinstrumentos trans-históricos o como nuevos nombres del aparatodel poder. Son flexibles y orientables.

La terminología de “dispositivo” (Foucault), “traslación”(Latour), o incluso “propiedades morfológicas” (Dupuy) tienensin duda algo que ver con un enfoque relacional que evita en lamedida de lo posible la idea de determinismo (Dupuy 1982;Davidosn 1997; Harman 2009). La terminología de Bourdieureferente a la “homología estructural”, que toma prestada de MaxWeber, es menos clara, ya que esta misma terminología tiende air en contra de los elementos de flexibilidad y orientabilidad.Uno nunca sabe exactamente si la noción de homologíaestructural, fue propuesta por Bourdieu y sus distintos equiposcomo un modo de “predecir” un comportamiento o una relaciónpartiendo del conocimiento de la posición objetiva y como unapretensión de verdad de conocimiento objetivo, o si es sólo,como él señala a menudo, una correspondencia que esgrime“razón(es) suficientes” para la relación y los orígenes de lasdesviaciones distintivas entre agentes. Quizás la divergenciacon Boltanski, quien se opuso de manera creciente al primerposicionamiento, vino de esta visión determinista que Bourdieuquería tener con el fin de demostrar el valor de verdad de supropia investigación en las luchas académicas, aunque enprivado, y más públicamente al final de su vida, se centrara másen la dimensión política de su trabajo, que en el conocimiento

25

“científico” (desestabilizando a algunos de sus seguidoresdogmáticos)18.

Campo y habitus: dos descripciones de un colectivo deindividuos

El enfoque relacional que he descrito hasta ahora informa,en mi lectura, el modo en que el campo y el habitus sediferencian de la estructura y la agencia. Ambos conjuntos detérminos no pueden considerarse intercambiables. Ilustran dosformas diferentes de razonar.

En referencia a la visión en términos de agencia yestructura, donde ambos términos son o independientes, uopuestos o están dialécticamente vinculados, el campo y elhabitus existen sólo en relación el uno con el otro y no sonpolaridades sino “límites”. El término campo, por ejemplo, nopuede usarse independientemente del habitus, y viceversa. Elhabitus es la condición límite de la encarnación del campo.Tanto el campo como el habitus son instrumentos para entenderque lo colectivo y lo individual son la única cara de una cintade Möbius vista desde dos ángulos diferentes, porque la sociedades una “sociedad de individuos” como ya dijo Norbert Elias antesque Bourdieu para describir figuraciones históricas específicas(Elias 1991; Giddens and Elias 1992).

Así, el campo no es una oposición entre lo colectivo de laestructura versus lo individual de la agencia, y tampoco es,desde luego, una dialéctica de estructura y agencia como amenudo se entiende (Pouliot 2008). Un campo es colectivo pero esun campo de individuos y de las instituciones que ellos crean,ya que el campo no puede existir independientemente de lareflexividad y la acción humanas. Esto no quiere decir que uncampo sea solamente una serie de interacciones entre individuosque juegan un juego y tienen estrategias conscientes; es másque eso. Bourdieu insiste a menudo en este punto porque sabebien que el individualismo metodológico es una forma frecuentede pensar que influye tanto en la teoría de la elección racionalcomo en el interaccionismo/intersubjetivismo, y que una nociónde campo semejante será entendida como otra forma de

18 Para una crítica de estos seguidores, véase Boltanski (2009) y Vranckeny Kuty (2000).

26

interaccionismo, como una forma de cálculo consciente en el senode un juego estratégico, esto es, como una forma clasewitzianade analizar continuidades incluso en crisis, como Michel Dobryha hecho con su noción de sector (Dobry 1986). Bourdieu hacehincapié en que sus múltiples definiciones de campo no son elresultado de un juego consciente desarrollado por un grupo dejugadores.

Podría retorcer la famosa fórmula de Hegel y decirque lo real es lo relacional: lo que existe en el mundosocial son relaciones ―no interacciones ente agenteso lazos intersubjetivos entre individuos, sinorelaciones objetivas que existen “independientementede la voluntad y la conciencia individual”, comodijo Marx. En términos analíticos, un campo puededefinirse como una configuración de relacionesobjetivas entre posiciones. Estas posiciones sedefinen objetivamente por su existencia y por lasdeterminaciones que imponen a sus ocupantes, agenteso instituciones a través de sus situaciones actualesy potenciales (situs) en la estructura [más amplia]de la distribución de distintas divisas de poder19

(o de capital), la posesión de las cualesproporciona el acceso a beneficios específicos queestán disponibles en el campo y, al mismo tiempo,por su relación objetiva con otras posiciones(dominación, subordinación, equivalentes, etcétera).(Bourdieu y Wacquant 1992a: 20)

El problema de la citadísima definición del campo como unaconfiguración de relaciones objetivas entre posiciones es que seinclina hacia la otra dirección con la repetición del términoobjetivo hasta en tres ocasiones. Así, parece que el campo es unaestructura en formación o ya formada que se impone a los agentesen tanto que receptores. Sería en este caso un ensamblaje derelaciones invisibles imponiéndose a los agentes como “fuerzasoscuras”. No obstante, en contra de esta visión determinista delcampo, donde el campo se convertiría en atemporal eindependiente de los intereses e ilusiones de los agentes,Bourdieu sostiene en casi todas sus intervenciones que loscampos existen sólo a través de las propiedades que los agentes

19 NT: “currencies of power”, en el original.27

invierten en los mismos, lo que le distancia de una visiónholística de tipo Durkheimiano (véase más abajo). Sin un agentey las acciones de estos agentes en términos de intereses enjuego, y la capacidad de actuar en una determinada configuraciónespaciotemporal, el campo no existiría. Parafraseando a NorbertElias, nunca es productivo oponer el campo a los agentesindividuales, ya que se trata de un campo de agentes.

La descripción del campo depende de las especificidades delgrupo que se investiga, pero algunas problematizaciones y modosde trabajar surgen del propio enfoque del campo en tanto que lapropia terminología del campo participa del análisis del campocomo “campo magnético” y observa las “fuerzas gravitacionales”,que pueden ser centrípetas o centrífugas. También estudia elcampo como “campo de lucha” y no como alianza de un grupo, de unconsenso, o de una comunidad epistémica; luchas que pueden sersimbólica o físicamente violentas, pero que nunca dejan de serpolíticas. El campo es también más o menos un “espacio” quepuede ser “fuerte” o “débil”, “autónomo” o “dominado”,dependiendo de sí parece claramente o no de la homología entrelas posiciones y la posición adoptada. Además, existe laposibilidad de distinguir distintos intereses en juego porque uncampo debe ser visto en relación a otros campos para poderconocer su grado de autonomía o permeabilidad.

Muchos campos entrelazados pueblan la “sociedad”, o másexactamente, lo que puede entenderse como los universos de losocial cuyas fronteras pueden considerarse a través de laciudadanía y/o la humanidad. Si el campo es una red, es una redsin fronteras que tiene efectos. Desde mi punto de vista, elcampo supone que la circulación de poder/luchas tiene una fuerzacentrípeta relacional que atrae a los agentes entre sí, a la vezque mantiene sus desviaciones distintivas como en un “campomagnético”. Esta fuerza centrípeta la proporcionan los distintosintereses en juego por los cuales juegan los distintos agentescon el fin de ganar o resistir. La fuerza centrípeta necesitaser más fuerte que la fuerza centrífuga que dispersa a losindividuos hacia otros intereses. Es la fortaleza de la fuerzacentrípeta la que en ocasiones permite a algunos agentespoderosos vigilar las fronteras del campo con el fin de excluira otros agentes del juego (a través de la coerción o de reglasinstitucionalizadas). Pero el campo magnético, aún con fuertes

28

“porteros”, puede implosionar o ser perturbado por otros campos.Las fronteras del campo, entonces, están casi siempre en procesode cambio. Ciertamente, los campos pueden fusionarse odiferenciarse a lo largo del tiempo (Bigo y Tsoukala 2008).

A menudo, los momentos de fuertes disputas entre losagentes respecto a su legitimidad y autoridad son momentos quepermiten una mejor comprensión de los efectos de las fronteras,pero resulta difícil trazar una génesis lineal y encontrar unpunto de “origen” o entender las fronteras de algunos campos enlos que éstas son puntos de conexión y no barreras o fortalezasunas contra otras. Es raro que las fronteras sean“carcinológicas”. Son más a menudo “puntos de paso”,“modalidades de cambios de presión”, aun cuando el estadonacional haya logrado en parte, o por lo menos haya procurado alos agentes la ilusión de su capacidad para ser una “caja”, o un“contenedor”, y algo “homogéneo”. Los campos son más a menudo“compuestos” o “fractales”. Su poder de atracción en tanto quecampo magnético puede ser “débil” en el sentido de estarpermeado por otros campos con mayor capacidad de atraer en otrasdirecciones, pero siguen siendo campos siempre y cuando losagentes sean atraídos por un interés en juego específico20.

Hablar de un campo supone que la investigación empírica yase ha llevado a cabo, lo que muestra aquello que específicamenteestá en juego en el juego que juegan los agentes. De estaespecificidad de los intereses involucrados, es crucial entendercómo los agentes se posicionan o diferencian en ese juego, a lolargo de qué líneas, qué posiciones se ocupan en relación a losdemás, y qué tipo de recursos en términos de poder puedenmovilizar para poder jugar. Un campo también supone ciertoperiodo de tiempo para que las reglas del juego tengan efecto ypara tener cierto nivel de autonomía.

20 Para esta noción de campo fractal, véase la discusión acerca deBourdieu, el estado y el método del campo por (Shapiro 2002).Insistimos con Shapiro, y en contra de muchas interpretaciones, queBourdieu no es un estructuralista: que su noción de campo permitecreatividad y resistencia, pero no a través de una capacidad internade los agentes para proporcionar un acto del habla independiente delpensamiento y la doxa del estado. Esto puede existir sólo bajocondiciones específicas, que no están relacionadas con el “genio” deun individuo sino con su escindido habitus específico (véase másadelante).

29

Así, una vez que se constituye el campo de individuos porlo que está en juego para los agentes específicos, éste generaefectos de frontera atrayendo a algunos agentes a él, mediantela distribución y jerarquización de las luchas por lasposiciones dentro de las fronteras entre los agentes másantiguos atrincherados en el campo ―a menudo aquellos que hanacumulado poder― y los recién llegados que han logrado entrar enel campo, rompiendo las fronteras, y desafiando las posicionesdominantes más antiguas; a esto es a lo que Bourdieu llama unacaracterística trasversal de muchos campos (aunque no de todos):“la lucha entre los herederos y los pretendientes”. A veces lasfronteras de los campos específicos son suficientemente fuertescomo para convertirse en barreras que protegen a los “insiders”de aquellos interesados en el campo, pero que no cuentan con elpoder suficiente para obtener el acceso; y a veces los efectosdel campo son los de excluir a jugadores anteriores o manteneralejados a otros agentes generando oscuridad respecto de lo queallí está en juego, o reforzando sus diferencias. Por elcontrario, si las fronteras del campo son débiles, los agentespueden tener fuertes intereses en juego, pero en momentos clavepueden verse sometidos a reglas externas procedentes de otroscampos; una situación a la que he denominado de piratería. Eneste caso, los agentes de otros campos convierten su poder paraintervenir una sola vez en el campo seleccionado y por un breveperiodo de tiempo imponen su juego, aunque se retiran pronto ytienen poca o ninguna ambición de convertirse en agentes dedicho campo. Estas acciones de piratería, donde las alianzas nodependen de la proximidad de las posiciones de los agentesdentro de un campo, perturban, pero son frecuentes en camposdébiles, o en campos que se están fusionando y cuyas fronterasse ven forzadas sobre otras (Bigo 2011).

Por tanto, las fronteras de los distintos campos y susposibles enredos se conforman una y otra vez tanto por luchasinternas como por intervenciones externas de agentes de otroscampos relacionados; la dinámica de campos es la regla, laestabilidad es la excepción. Es por esto por lo que la noción decampo encaja tan bien con cualquier enfoque que insista en lasluchas y el cambio, en un intento por entender las continuidadessociales como momentos frágiles, y por analizar las prácticascotidianas y la emergencia de nuevos tipos de prácticas.

30

Habitus

El habitus es también a la vez individual y colectivo. “Elhabitus, siendo el producto de la incorporación de la necesidadobjetiva, de la necesidad convertida en virtud, produceestrategias que están objetivamente ajustadas a la situaciónobjetiva aunque estas estrategias no sean ni el resultado de unapuntar explicito a objetivos conscientemente perseguidos, ni elresultado de alguna determinación mecánica por causas externas.La acción social se guía por un sentido práctico, por lo quepodemos llamar «una sensación del juego»” (Bourdieu 1985; véasetambién Leander 2010: 5).

Cada individuo tiene una trayectoria específica, ha vividode manera simultánea en muchos campos, y tiene un sentidopráctico único que nadie puede compartir exactamente conél/ella. La persona en ese sentido es única. Sin embargo, estasingularidad no es una singularidad absoluta, ya que cadahabitus conecta a un individuo con otros agentes específicos yrepresenta la trasposición de las estructuras objetivas de poderque tiene una persona en los múltiples campos en los que vive,representándolos en las estructuras subjetivas de acción, tomade posiciones, y pensamientos del agente. A Bourdieu le gusta laformulación de que el habitus es “un sistema de disposicionesperdurables y transferibles que integran toda experienciapasada”, pero como ha señalado correctamente Bernard Lahire(Lahire 2005), esto funciona sólo cuando se actúa en un campodeterminado y no en el resto de campos de la vida cotidiana.

Así como con la noción de campo, es necesario explorar ladiferencia entre los distintos modos de analizar el habitus ylas correlativas “estrategias” de distinción. Mi punto de vistava en contra de los intentos por desarrollar estrategias delhabitus en tanto que elección consciente, de un modo que vuelvaa la teoría de la elección racional o a un entendimientoClausewitziano de habitus como elección o táctica, y también encontra la perspectiva que analiza al habitus como unainteracción que organiza una “harmonía” entre las posiciones ylas disposiciones, y donde el sentido práctico es percibido comouna agencia (habitus) o estructura (campo) intermedio. Como

31

explica Bourdieu con el fin de clarificar la ambigüedad deltérmino estrategia:

[E]l tipo de búsqueda consciente de distincióndescrito por Thorstein Veblen y postulada por lafilosofía de la acción de la teoría de la elecciónracional es en realidad la verdadera negación de laconducta distinguida tal como yo la he analizado, yElster no puede estar más lejos de la verdad cuandoasimila mi teoría a la de Veblen. Pues el Habitus,en una relación de verdadera complicidad ontológica conel campo del que es producto, es el principio de unaforma de conocimiento que no requiere consciencia,de una intencionalidad sin intención de un dominiopráctico de las regularidades del mundo que lepermite a uno anticiparse a su futuro sin tener queplantearlo como tal. Encontramos aquí el fundamentode la distinción trazada por Husserl, en Ideen,entre la protensión como la pretensión práctica de unporvenir inscrito en el presente, entendido asícomo ya allí y dotado de la modalidad dóxica delpresente, y proyecto como la postulación de un futuroconstituido como tal, esto es, como algo que puedeocurrir o no (Bourdieu y Wacquant 1992b: 129).

El habitus es, por tanto, una protensión, una anticipación delas acciones de otros agentes del campo que no implica necesariamenteel pensamiento consciente. No es un cálculo del siguiente movimientoen una partida de ajedrez. No es una interacción estratégica quegenere alianzas y luchas coherentes con el interés percibido delos agentes. Es una práctica proveniente del conocimientointerno del campo y la histéresis del comportamiento en relacióncon la transformación de sus fronteras. El habitus en unaencarnación colectiva en tanto que el campo es un campo deindividuos, pero genera creatividad.

Esta es también la razón de que el habitus no sea ni loconsciente versus lo inconsciente, ni una orientaciónsemiconsciente21. Desde mi punto de vista, para ser coherentes

21 Esta orientación semiconsciente que sintetiza ambos niveles esdesarrollada por Giddens ―pero Bourdieu no acepta la idea de Giddens.Para él, esta interpretación trata de reinstaurar al individuoracional versus otra cosa. Cuando Peter Jackson analiza el habitus deBourdieu en el idioma de Giddens, en parte le malinterpreta.

32

con el enfoque relacional el habitus es la descripción de laposibilidad de un agente de actuar a través de este futuroanticipado en el presente por medio del conocimiento embebidodel campo incorporado a él/ella a través de la historia y lamemoria (entendido erróneamente como una anticipación racional).El habitus genera la “disposición”. Es la “gramática” para lasprácticas pero nunca el texto de las prácticas o las normas quese autoimpone automáticamente. Es un repertorio pero no unamelodía. Así, es un principio generador de improvisaciones reguladas.

No se puede considerar al habitus como un equivalente de laidea durkheimiana de inculcación u obediencia a estructurasobjetivas, pero tampoco es otro nombre para el libre albedrío,las tácticas o el cálculo semiconsciente. Es una disposicióncolectiva encarnada en un individuo y que orienta la práctica,pero al mismo tiempo ofreciendo incertidumbre y ambigüedadrespecto a las acciones en gestación22. Una de las conclusionesde esa dimensión relacional implica que cada individuo tienequizás un habitus, pero que este habitus no es nunca monolítico,inmutable, o predecible. El habitus está “dividido”, hechoañicos, más a menudo contradictorio que sistemático, y tienefacetas múltiples y heterogéneas procedentes de su exposición amúltiples campos23. En ese sentido el habitus de un agente puedeconcebirse como una colección de diversas experienciasprocedentes de su vida en diferentes universos sociales, comouna colección de “formas de vida” que se comunican entre ellaspero que no se integran de manera coherente; así, su falta de22 Es sin duda otro común malentendido el de reformular el habitus entanto que táctica, o el de pedir que se añada espontaneidad,performatividad, emoción, improvisación al Habitus (reducido a lasocialización por una institución). Una larga fila de así llamadoscríticos, desde De Certeau a Judith Butler, incluso cuando parece queestán de acuerdo con Bourdieu, tratan de facto de resucitar al librealbedrío del agente que el esquema liberal se niega a abandonar.Quieren agencia, al individuo como autónomo, no como un individuorelacional. Finalmente, acaban con un actor individual fantasmanecesitado de una jugada de “dios”, un zombi que necesita “exceso”para actuar más allá de la socialización, pero creen que es el precioa pagar por salvaguardar la noción de libertad. Se equivocan (Bigo2011).

23 La noción de habitus dividido (habitus clive) se ha desarrollado enPierre Bourdieu (1997) y más incluso en uno de sus últimos cursos enManet. Agradezco a Laurent Bonelli esta información y una lecturacuidadosa de la versión preliminar de mi artículo (Bourdieu 2000).

33

integración no permite ninguna certeza en la predicción decomportamiento. Reducir a una forma de vida en un campoespecifico, la vida de los agentes y generalizarla a todo elmundo, no es ciencia social, es el espectro de un régimenpolicial (científico social) prediciendo el futuro en tanto queun futuro perfecto. La adaptación nunca es automática y nunca esconsciente incluso cuando tiene lugar por medio de la repeticiónde experiencias. Depende de la historia del campo, de latrayectoria específica de individuo hacia ese campo, y de suexposición a otros campos. El Habitus se resiste a lascondiciones cambiantes del campo, crea tensiones, y es sacudidopor nuevas experiencias (Bourdieu 1997). Las acciones vitales noson predecibles incluso cuando tienen razones que pueden serentendidas después.

Consecuentemente, el habitus en Bourdieu generapermanentemente resistencias y cambio a las prácticas de poderque tratan de privar a los individuos de su forma de vida.