Nomination de nouveaux directeurs généraux aux Douanes et ...

Nouveaux gastéropodes Endodontidae et Punctidae (Mollusca, Pulmonata) récemment éteints de...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Nouveaux gastéropodes Endodontidae et Punctidae (Mollusca, Pulmonata) récemment éteints de...

689ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4) © Publications Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. www.mnhn.fr/publication/

Nouveaux gastéropodes Endodontidae et Punctidae (Mollusca, Pulmonata) récemmentéteints de l’archipel des Gambier (Polynésie)

Ahmed ABDOUPhilippe BOUCHET

Muséum national d’Histoire naturelle,Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie,

55 rue de Buffon, F-75231 Paris cedex 05 (France)[email protected]

Abdou A. & Bouchet P. 2000. — Nouveaux gastéropodes Endodontidae et Punctidae(Mollusca, Pulmonata) récemment éteints de l’archipel des Gambier (Polynésie).Zoosystema 22 (4) : 689-707.

RÉSUMÉLa faune d’Endodontidae des îles Gambier (Polynésie orientale), telle quel’avaient révélée les récoltes de la Mangarevan Expedition en 1934, comprenaitquatre genres (dont trois endémiques) et 24 espèces (toutes endémiques). Denouvelles récoltes effectuées en 1997 ont permis la découverte de six nouvellesespèces additionnelles : Minidonta perminima, M. flammulina, M. vallonia,Anceyodonta gatavakensis, A. umbilicata et Rikitea tapinoptyx, ce qui confirmecette radiation comme la plus riche en espèces de toute la Polynésie. Malgrédes recherches approfondies sur le terrain, aucune de ces espèces n’a été récol-tée vivante depuis le XIXe siècle et ces 30 espèces endémiques d’Endodontidaesont toutes considérées éteintes. Par contre, une nouvelle espèce de Punctum,P. mokotoense, décrite sur la base d’une coquille vide mais fraîche récoltée dansle dernier lambeau de forêt naturelle de Mangareva, est présumée être tou-jours existante.

MOTS CLÉSEndémisme,

radiation insulaire, extinction, Polynésie,

espèces nouvelles, mollusques terrestres.

INTRODUCTION

À l’Est des îles Tuamotus, les dernières îles hautesde Polynésie orientale pointent au milieu d’im-menses étendues océaniques, d’où les hautsniveaux d’endémisme faunistique et floristiquequi les caractérisent. Situé à 2 000 km de Tahitiet 200 de Pitcairn, l’archipel des Gambier estconstitué d’un ensemble de petites îles volca-niques âgées de 6 millions d’années (Bellon1974). La totalité des terres émergées n’excèdepas 26 km2, dont l’île principale, Mangareva,occupe 15 km2 et culmine à 441 m d’altitude.Les quelques récoltes sporadiques de mollusquesterrestres effectuées au XIXe siècle n’avaient paspermis de soupçonner l’extraordinaire diversifica-tion de la malacofaune que devait révéler, plustard, la Mangarevan Expedition du BerniceP. Bishop Museum d’Honolulu. Du 23 mai au11 juin 1934, cette expédition pluridisciplinaireconstitua de remarquables collections malacolo-giques, entomologiques et botaniques, et rap-porta la dégradation déjà très avancée du couvertvégétal originel (Cooke 1935). Les mollusquesterrestres furent étudiées par Cooke lui-même,très partiellement (Cooke & Kondo 1961), parBaker (1940) et surtout par Solem (1976, 1983)dans le cadre de sa monumentale monographie

des Endodontoidea [= Punctoidea] des îles duPacifique. Sur la base des récoltes de laMangarevan Expedition, la malacofaune terrestredes Gambier comprend au moins 34 espècesautochtones, dont 85 % d’endémiques. Ce sontles Endodontidae qui représentent la radiation laplus importante, avec quatre genres (dont troisendémiques) et 24 espèces (toutes endémiques) :Minidonta Solem, 1976 (genre non endémique ;espèces de taille adulte inférieure à 3 mm, ombili-quées, barrières aperturales complexes ; cinqespèces), Anceyodonta Solem, 1976 (espèces detaille adulte comprise entre 2 et 4 mm, à ombilicréduit ou nul, barrières aperturales complexes ;12 espèces), Rikitea Solem & Cooke, 1976(monotypique, espèce très largement ombiliquée,barrière aperturale réduite à une grosse lamellepariétale unique) et Gambiodonta Solem, 1976(espèces de taille adulte supérieure à 4 mm, àcavité ombilicale formant une poche incubatrice,barrières aperturales complexes ; six espèces).Sous l’effet conjugué de la disparition des habi-tats et des introductions d’espèces allochtones, lesmalacofaunes terrestres du Pacifique connaissentaujourd’hui un taux d’extinction alarmant (voirpar exemple Cowie 1992 ; Hadfield et al. 1993 ;Coote et al. 1999). Cette situation généraleinquiétante et les témoignages anecdotiques

Abdou A. & Bouchet P.

690 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

ABSTRACTNew species of recently extinct land snails of the families Endodontidae andPunctidae (Mollusca, Pulmonata) from the Gambier archipelago (Polynesia).Based on the material collected by the Mangarevan Expedition in 1934, theendodontid fauna of the Gambier Islands, eastern Polynesia, was known toconsist of four genera (three endemic) and 24 species (all endemic). Newmaterial collected in 1997 adds six new species : Minidonta perminima,M. flammulina, M. vallonia, Anceyodonta gatavakensis, A. umbilicata andRikitea tapinoptyx, confirming it as the most diverse endodontid radiation inPolynesia. None of them has been collected alive since the 19th century, de-spite intensive focused field work, and the 30 endemic species are all consid-ered extinct. A new species of Punctum, P. mokotoense, described from anempty but fresh specimen collected in the last remaining patch of nativeforest on Mangareva, is presumed to be still existant.

KEY WORDSEndemism,

island radiation, extinction, Polynesia,

new species, land snails.

recueillis sur l’évolution des milieux naturels auxGambier ont conduit l’un de nous (P. B.) à serendre aux Gambier en septembre 1997 pourrevisiter les stations de la Mangarevan Expeditionet prospecter de nouveaux sites. Bien que Cooke(1935 : 55) ait jugé l’inventaire de la MangarevanExpedition exhaustif (« I consider that ourlandshell collections are nearly complete frommost of the islands and that these need not berevisited »), les nouvelles récoltes ont permis decompléter l’inventaire de 1934, essentiellementpar la découverte de nouvelles espèces de trèspetite taille, et de témoigner de l’extinction quasitotale de la malacofaune terrestre de l’archipel(Bouchet 1998). L’objet du présent travail est decompléter l’inventaire des Punctoidea endé-miques par la description de sept nouvellesespèces. D’autres publications décriront lamodeste radiation d’Euconulidae (Bouchet &Abdou sous presse) et celle, plus importante, deminuscules Helicinidae. Enfin, nous discuteronsles phases et les causes probables de l’extinctionde cette faune.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les quatre îles principales (Mangareva, Taravai,Aukena, Akamaru) et plusieurs îles et îlots secon-daires (Agakauitai, Kamaka, Makaroa,Taraururoa, Kouaku) ont été visitées en sep-tembre 1997. Les stations de la MangarevanExpedition ont été prospectées en priorité, demême que les sites susceptibles de constituer desmicro-habitats pour les escargots non-introduits :végétation naturelle, petites falaises. L’échan-tillonnage a compris des récoltes à vue et le prélè-

vement de litière et de sol superficiel, dont lesplus grosses fractions ont été tamisées sur place autamis de Winkler, et les fractions plus fines triéesjusqu’à 0,5 mm à la loupe binoculaire au labora-toire. Au total, 24 stations ont été prospectées etplus de 50 000 coquilles d’espèces autochtones etintroduites, et plusieurs centaines d’individusvivants, dont beaucoup d’espèces introduites, ontété collectées. Par la suite, les collections consti-tuées par la Mangarevan Expedition, y compris latotalité du matériel-type des taxons décrits parSolem (1976), ont été examinées au Bernice P.Bishop Museum d’Honolulu en septembre 1998.Ensemble, les deux missions ont collecté près de12 000 spécimens d’Endodontidae (Tableau 1),exclusivement représentés par des coquilles videsplus ou moins fraîches. La qualité de cet échan-tillonnage est aisément appréciée si l’on considèreque Solem (1976) a eu à sa disposition un totalde 18 530 spécimens d’Endodontidae pour l’en-semble des îles et archipels du Pacifique autresque Hawaii.La terminologie des barrières aperturales et lesstandards de mesure de la coquille suivent Solem(1976). Les lamelles pariétales (Pr) sont comptéesà partir de la plus abaxiale en allant vers la colu-melle, les lamelles palatales (P) sont comptées àpartir de la plus adaxiale en s’éloignant de la colu-melle. Dans les tableaux de mesures, H indique lahauteur de la coquille, D son plus grand dia-mètre, U le diamètre de l’ombilic, et le nombrecorrespondant aux bornes des intervalles desmesures est donné en italique. Le nombre detours de la protoconque est mesuré en suivant laligne de suture (ce qui donne une valeur supé-rieure de 0,5 tour aux mesures prises habituelle-ment, qui excluent le nucléus).

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

691ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 1. — Nombre de coquilles d’Endodontidae collectées aux Gambier par les missions de 1934 (Mangarevan Expedition) et1997.

Mangareva Taravai Aukena Akamaru Agakauitai autres îles Total

1934 499 21 1 426 215 111 2 2 2741997 5 832 224 2 523 944 5 21 9 549Ensemble 6 331 245 3 949 1 159 116 23 11 823

ABRÉVIATIONSBPBM Bernice P. Bishop Museum, Honolulu ;MNHN Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE

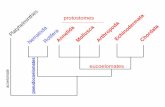

Ordre PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814

Sous-Ordre STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1855

Superfamille PUNCTOIDEA Morse, 1864Famille ENDODONTIDAE Pilsbry, 1895

Genre Minidonta Solem, 1976

ESPÈCE-TYPE. — Minidonta hendersoni Cooke &Solem in Solem, 1976 (par désignation originale), del’île Henderson (Polynésie orientale, groupe dePitcairn).

Minidonta perminima n. sp.(Fig. 1)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype et paratypes 1-11(MNHN), paratypes 12-15 (BPBM 259288).

LOCALITÉ-TYPE. — Mangareva. Ganhutu, 23°04,6’S,134°56,6’W, terrain découvert herbeux sous cocotiers,sol très léger, sablonneux, 17.IX.1997.

ÉTYMOLOGIE. — De l’adjectif latin minimus, -a, -um,petit, précédé du préfixe per, très.

DESCRIPTION (HOLOTYPE)Coquille très petite à spire basse et presque dis-coïde (H/D = 0,575), composée de quatre toursun quart très convexes, séparés par une sutureprofonde. Protoconque d’1,7 tour environ, pré-sentant une microsculpture de 12-13 cordonsspiraux et de costules radiales d’égale importance,formant ensemble un réseau à mailles grossière-ment carrées. Transition protoconque/téléo-conque peu distincte, sculpture de la téléoconquecaractérisée par le renforcement progressif de cer-taines costules radiales qui deviennent des côtesprimaires, séparées par des intervalles de 50-55 µm dans lesquels sont disposées quatre à sixcostules secondaires ; on compte 94 côtes sur le

dernier tour. La microsculpture spirale formeavec les costules secondaires un réseau à maillesrectangulaires, étirées dans le sens axial. Ombilicévasé, occupant 22,5 % du diamètre au niveau dudernier tour. Ouverture en demi-lune, péristomeorthocline, non continu. Barrières aperturaless’étendant sur un quart de tour environ : deuxlamelles pariétales, plus hautes et formant unbourrelet surélevé sur leur moitié interne ; unelamelle columellaire, semblable aux palatales ;trois lamelles palatales, la médiane étant légère-ment plus haute que les deux autres. Couleuruniforme, d’un fauve corné clair.

DimensionsH = 0,92 mm ; D = 1,60 mm. Dimensionsmoyennes de 16 individus adultes (holotype etparatypes) et intervalles (Tableau 2) : H =0,88 mm (0,76-0,94) ; D = 1,61 (1,40-1,68) ;rapport D/U = 4,16 (3,50-5,00) ; nombre decôtes sur le dernier tour = 99,2 (90-118).

REMARQUES

L’ombilic en puits, évasé au niveau du derniertour, rattache sans ambiguïté cette espèce augenre Minidonta. M. perminima est la plus petiteespèce du genre et sa petite taille explique sansdoute qu’elle ait échappé aux récoltes de laMangarevan Expedition. Les détails de l’armatureaperturale la distinguent aisément des autresMinidonta des Gambier (Tableau 3). En dehorsdes Gambier, deux espèces de Raivavae dans l’ar-chipel des Australes, M. gravacosta Solem, 1976et M. sulcata Solem, 1976, possèdent égalementde façon constante deux lamelles pariétales.M. gravacosta en diffère cependant par sa tailleplus importante (diamètre moyen = 1,97 mm), saspire plus basse, et une armature aperturale com-prenant cinq lamelles palatales et des « traces ».M. sulcata en diffère également par sa taille enco-re plus importante (diamètre moyen = 2,28 mm)et une armature aperturale comprenant quatrelamelles palatales.À Ganhutu, M. perminima est syntopique avecM. micra, M. simulata et M. flammulina. Dansl’échantillon de 1997, ces quatre espèces formentrespectivement 9, 86, 0,8 et 4,2 % d’un effectif

Abdou A. & Bouchet P.

692 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

693ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 1. — Minidonta perminima n. sp., Ganhutu, Mangareva, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A-B, holotype, diamètre =1,60 mm ; C-D, paratype 1, diamètre = 1,40 mm ; E, détail des lamelles pariétales ; F, paratype 1, détail de la protoconque ; G, paratype 1, microsculpture du dernier tour. Échelles : F, 200 µm ; G, 50 µm.

total de 702 spécimens de Minidonta. À Aukena,un unique spécimen, un peu endommagé, estrapporté avec doute à M. perminima, dont il par-

tage les caractères de l’armature aperturale, maisdont il diffère par la spire très basse et l’ombilicplus ouvert.

A

C

B

E

F

D

G

Abdou A. & Bouchet P.

694 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 2. — Dimensions et caractéristiques de l’holotype et des paratypes de Minidonta perminima.

Nb. côtes H D U H/D D/U Nb. tours

Holotype 94 0,92 1,60 0,36 0,575 4,44 4 1/4Paratype 1 90 0,76 1,40 0,28 0,543 5,00 42 96 0,92 1,64 0,40 0,561 4,10 4 1/23 91 0,88 1,64 0,36 0,536 4,55 4 1/84 118 0,92 1,68 0,44 0,548 3,82 4 1/25 100 0,88 1,56 0,36 0,564 4,33 4 3/86 105 0,94 1,60 0,36 0,587 4,44 4 1/47 98 0,90 1,56 0,40 0,577 3,90 4 1/48 90 0,92 1,60 0,40 0,575 4,00 4 3/89 99 0,94 1,68 0,36 0,560 4,67 4 7/1610 107 0,88 1,68 0,48 0,524 3,50 4 3/811 103 0,76 1,52 0,36 0,500 4,22 412 100 0,92 1,68 0,42 0,548 4,00 4 1/213 99 0,92 1,68 0,48 0,548 3,50 4 3/814 104 0,80 1,64 0,40 0,488 4,10 4 1/415 93 0,76 1,60 0,40 0,475 4,00 4 1/4Moyenne 99,19 0,88 1,61 0,39 0,544 4,16et écart-type ± 7,30 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,033 ± 0,40

TABLEAU 3. — Caractères biométriques, barrières aperturales et coloration des Minidonta des Gambier (données pour M. micra etsimulata d’après Solem [1976], autres données originales).

Espèce Nb. côtes D D/U Lamelles aperturales Maculations

Pr C P

M. extraria 78,8 (67-103) 2,96 (2,76-3,16) 5,04 (4,16-5,41) 3 faisceaux 1 4 ouiM. flammulina 108,8 (92-129) 2,64 (2,44-2,96) 7,25 (5,69-9,00) 3 1 4 oui

+ 0-1 trace + 2-3 tracesM. micra 60,8 (52-69) 1,73 (1,67-1,89) 4,99 (3,61-5,88) 3 1 4 non

+ 0-1 trace + 0-4 tracesM. perminima 99,2 (90-118) 1,61 (1,40-1,68) 4,16 (3,50-5,00) 2 1 3 nonM. simulata 78,5 (71-92) 2,72 (2,43-2,86) 4,85 (3,96-6,31) 3 (0)-1 4 oui

+ 1-2 tracesM. taravensis 68,3 (64-72) 2,59 (2,48-2,68) 6,48 (5,40-7,22) 4 1 4 non

+ 3 tracesM. taunensis 106 (87-126) 2,27 (2,04-2,72) 3,57 (3,00-4,50) 3 1 4 oui

+ 1 traceM. vallonia 42,3 (33-49) 1,75 (1,36-1,92) 4,28 (4,00-4,70) 3 1(+ 1) 4 non

Minidonta flammulina n. sp.(Fig. 2)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype et paratypes 1-7(MNHN), paratypes 8-9 (BPBM 259289).

LOCALITÉ-TYPE. — Mangareva. Ganhutu, 23°04,6’S,134°56,6’W, terrain découvert herbeux sous cocotiers,sol très léger, sablonneux, 17.IX.1997.

ÉTYMOLOGIE. — Par ses flammules de couleur rouxsur fond clair, l’espèce ressemble en miniature auxespèces du genre Flammulina (Charopidae). Le nomest utilisé en apposition.

DESCRIPTION (HOLOTYPE)Coquille grande pour le genre, globuleuse dépri-mée, à spire modérément élevée (H/D = 0,622),formée de six tours, régulièrement convexes, séparés par une suture profonde. Protoconque d’1,5 tour environ, en apparence lisse, mais avecdes traces de costulation axiale au voisinage de lasuture. Transition protoconque/téléoconque in-distincte. Sculpture de la téléoconque constituéede côtes primaires épaisses, peu élevées, au nombrede 109 sur le dernier tour, espacées de 75-85 µm ;

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

695ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 2. — Minidonta flammulina n. sp., Ganhutu, Mangareva, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A-B, holotype, diamètre =2,96 mm ; C, paratype 1, diamètre = 2,72 mm ; D, paratype 2, diamètre = 2,56 mm, vue apicale de la coquille non métallisée ; E, holotype, détail de l’armature aperturale ; F, détail des lamelles pariétales ; G, paratype 1, détail de la protoconque ; H, paratype 1,microsculpture de l’avant-dernier tour. Échelles : G, 200 µm ; H, 50 µm.

D

C

B

G

H

F

A

E

microsculpture de costules secondaires serrés, cou-vrant toute la surface de la coquille, même au ni-veau des côtes primaires, espacées de 5-6 µm surles deux premiers tours de téléoconque, usés ouobsolètes sur les deux derniers tours, croisant detrès fins filets spiraux avec lesquels elles formentun réseau à mailles carrées. Ombilic étroit, oc-cupant 17,6 % du diamètre. Ouverture en crois-sant de lune, péristome légèrement prosocline,non continu. Barrières aperturales s’étendant surun quart de tour environ : trois lamelles pariétales,intervalle entre Pr1, la plus haute, et la suivante(Pr3) près du double de celui qui sépare les deuxautres ; Pr2 absente, Pr1 et Pr3 en forme de feuilletrecourbé, Pr4 plus basse ; une très forte lamellecolumellaire ; quatre lamelles palatales, P1 très ré-duite, une trace entre P1 et P2, et une autre entreP2 et P3. Couleur non uniforme, flammules brunfoncé sur fond clair, blanc crayeux.Certains individus présentent une trace de lamellepariétale dans l’intervalle entre Pr3 et Pr4 ; latrace palatale entre P1 et P2 est très constante,celle entre P2 et P3 peut manquer et une troisiè-me peut être présente entre P3 et P4.

DimensionsH = 1,84 mm ; D = 2,96 mm. Dimensionsmoyennes de dix individus adultes (holotype etparatypes) et intervalles (Tableau 4) : H =1,57 mm (1,40-1,84) ; D = 2,64 (2,44-2,96) ;rapport D/U = 7,25 (5,69-9,00) ; nombre decôtes sur le dernier tour = 108,8 (92-129).

REMARQUES

Le système de barrières aperturales de Minidontaflammulina est présent chez plusieurs autresespèces de Minidonta des Gambier (M. micra,M. taunensis, M. vallonia), qui en diffèrent parune taille moindre, un ombilic plus ouvert, et/oul’absence de maculations (Tableau 3). L’étroitessede l’ombilic rappelle en fait M. taravensis, qui dif-fère par sa sculpture plus grossière, ses tours trèsconvexes, à suture très profonde, et la présence dePr2 dans l’intervalle correspondant chez M. flam-mulina au grand intervalle séparant Pr1 et Pr3 ; lamorphologie particulière de Pr3, en forme defeuillet recourbé, individualise cependant lesdeux espèces vis à vis des autres Minidonta desGambier. Il est possible que les dispositifs apertu-raux des deux espèces soient dérivés l’un del’autre, soit par simplification (perte de Pr2 chezM. flammulina) soit par complexification (acqui-sition de Pr2 chez M. taravensis).

Minidonta vallonia n. sp.(Fig. 3)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype et 3 paratypes(MNHN).LOCALITÉ-TYPE. — Taravai. Dans l’enclos ducimetière du village (presque abandonné en 1997),23°08,6’S, 135°01,8’W. Terrain découvert avec herberase, sol sableux, léger, 16.IX.1997.ÉTYMOLOGIE. — Par ses côtes espacées et son grandombilic, cette Minidonta de couleur claire ressemblesuperficiellement aux espèces du genre Vallonia. Lenom est utilisé en apposition.

Abdou A. & Bouchet P.

696 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 4. — Dimensions et caractéristiques de l’holotype et des paratypes de Minidonta flammulina.

Nb. côtes H D U H/D D/U Nb. tours

Holotype 109 1,84 2,96 0,52 0,622 5,69 6+Paratype 1 129 1,52 2,72 0,40 0,559 6,80 5 5/162 115 1,56 2,56 0,40 0,609 6,40 5 3/43 107 1,76 2,72 0,40 0,647 6,80 64 92 1,40 2,48 0,32 0,564 7,75 5 1/45 105 1,52 2,60 0,32 0,585 8,12 5 5/86 116 1,52 2,52 0,28 0,603 9,00 5 5/167 108 1,44 2,56 0,32 0,562 8,00 5 1/48 110 1,68 2,80 0,44 0,600 6,36 5 7/89 97 1,44 2,44 0,32 0,590 7,62 5 1/8Moyenne 108,8 1,57 2,64 0,37 0,595 7,25et écart-type ± 10,2 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,07 ± 0,028 ± 1,01

DESCRIPTION (HOLOTYPE)Coquille petite, globuleuse déprimée, plus largeque haute (H/D = 0,61), composée de 4,75tours, séparés par une suture profonde.

Protoconque usée, avec des traces de côtes radialesdans les parties protégées, au voisinage de la su-ture ; transition protoconque / téléoconque indis-tincte. Sculpture de la téléoconque constituée de

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

697ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 3. — Minidonta vallonia n. sp., Taravai, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A-B, holotype, diamètre = 1,84 mm ; C, paratype 1, diamètre = 1,88 mm ; D, holotype, détail de la protoconque ; E, holotype, microsculpture du dernier tour. Échelles : D,200 µm ; E, 100 µm.

B C

A

D E

fortes côtes radiales très saillantes, au nombre de45 sur le dernier tour, espacées de 100 µm envi-ron. Microsculpture formée de très fines costula-tions axiales, au nombre de dix environ parintervalle entre les côtes principales du derniertour, traversées par des filets spiraux indistincts,mais formant ensemble un fin réseau treillissé.Ombilic en entonnoir, occupant 24 % du dia-mètre du dernier tour, celui-ci présentant unétroit méplat dans la cavité ombilicale. Ouvertureovoïde, péristome non continu. Barrières apertu-rales : trois lamelles pariétales, deux columellaires,la plus adaxiale étant très réduite et quatre pala-tales ; Pr1 et P4 se font face, de même que Pr3 etP1, alors que Pr2 fait face à l’intervalle entre P2 etP3. Couleur blanc délavé, crayeux.

DimensionsH = 1,12 mm ; D = 1,84 mm. Dimensionsmoyennes de quatre individus (holotype et para-types) et intervalles (Tableau 5) : H = 1,06 mm(0,88-1,16) ; D = 1,75 (1,36-1,92) ; rapportD/U = 4,28 (4,00-4,70) ; nombre de côtes sur ledernier tour = 42,25 (33-49). Deux des paratypesprésentent dans la cavité ombilicale un sulcus spi-ral bien distinct le long du dernier tour, sulcusque l’on devine seulement sous forme de méplatchez l’holotype.

REMARQUES

Minidonta vallonia partage avec M. micra la mor-phologie générale de la coquille, en particulier lerapport H/D et les traits principaux du système debarrières aperturales (Tableau 3). Elle en diffèrepar son ombilic plus ouvert, ses côtes axiales à lafois plus grossières et plus espacées, et son ouver-ture de forme ovale assez régulière (et non semi-

circulaire ou en croissant de lune comme chezM. micra). Les détails des barrières aperturales dif-fèrent également : la terminaison antérieure des la-melles palatales de M. micra est biseautée, et cecaractère ne se retrouve chez aucune autreMinidonta des Gambier ; des traces sont présenteschez micra, mais non chez vallonia, qui possèdeune lamelle columellaire accessoire.À Taravai, Minidonta vallonia est syntopiqueavec M. micra et M. simulata. La localité-type estapparemment très proche (sans doute moins d’unkilomètre) de la station 126 de la MangarevanExpedition, qui y a récolté M. extraria et M. tara-vensis que nous n’avons pas retrouvés.

Genre Anceyodonta Solem, 1976

ESPÈCE-TYPE. — Anceyodonta difficilis Solem, 1976(par désignation originale), de Mangareva.

Anceyodonta gatavakensis n. sp.(Fig. 4)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype et paratypes 1-5(MNHN), paratype 6 (BPBM 259290).

LOCALITÉ-TYPE. — Mangareva. Gatavake, 23°06,95’S,134°58,75’W, terrain découvert fraîchement remué,17.IX.1997.

ÉTYMOLOGIE. — Du nom de la localité-type.

DESCRIPTION (HOLOTYPE)Coquille petite, pupoïde, à spire très élevée(H/D = 1,27), formée de six tours un quart peuconvexes, séparés par une suture peu profonde.Protoconque de 1,75 tour, en apparence lisse.Transition protoconque/téléoconque indistincte.Sculpture de la téléoconque consistant en côtes

Abdou A. & Bouchet P.

698 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 5. — Dimensions et caractéristiques de l’holotype et des paratypes de Minidonta vallonia.

Nb. côtes H D U H/D D/U Nb. tours

Holotype 45 1,12 1,84 0,44 0,609 4,18 4 3/4Paratype 1 42 1,16 1,88 0,40 0,617 4,70 4 1/42 33 0,88 1,36 0,32 0,647 4,25 43 49 1,08 1,92 0,48 0,562 4,00 4 5/8Moyenne 42,25 1,06 1,75 0,41 0,609 4,28et écart-type ± 6,80 ± 0,12 ± 0,26 ± 0,07 ± 0,035 ± 0,30

primaires épaisses, de même largeur queleurs intervalles, au nombre de 40 sur le derniertour, espacées de 115 µm, déprimées dansla zone sous-suturale par un sulcus spiral ; entreles côtes, microsculpture d’une douzaine decostules secondaires croisant des cordelets spi-raux larges de 2,5 à 3 µm et séparés par desintervalles de même largeur. Ombilic très étroit,presque fermé par le repli du bord columellairequi forme un épais callus. Ouverture semi-circulaire, péristome très nettement prosocline,non continu. Barrières aperturales s’étendant surun demi tour environ : deux fortes lamellespariétales, basses, ni lamelle palatale, ni columel-laire, ni trace. Coloration non uniforme, àgrandes flammules brun orangé sur fond blanc,

les flammules occupant davantage d’espace quele fond.

DimensionsH = 2,24 mm ; D = 1,76 mm. Dimensionsmoyennes de sept individus (holotype et para-types) et intervalles (Tableau 6) : H = 2,04 mm(1,64-2,24) ; D = 1,81 (1,68-1,92) ; rapportD/U = 16,45 (11,5-28) ; nombre de côtes sur ledernier tour = 42,3 (39-50).

REMARQUES

Deux caractères distinguent la nouvelle espèce detous les autres Endodontidae du Pacifique, aupoint que se trouve posée la question de son clas-sement générique :

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

699ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 4. — Anceyodonta gatavakensis n. sp., Gatavake, Mangareva, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A, holotype,diamètre = 1,76 mm ; B, paratype 1, diamètre = 1,72 mm ; C, paratype 2, diamètre = 1,68 mm, vue abaperturale de la coquille nonmétallisée ; D, holotype, détail de l’armature aperturale ; E, holotype, microsculpture du dernier tour. Échelle : 100 µm.

A B C

D E

1) l’extension des lamelles aperturales qui atteintun demi tour, contre un quart de tour ou moinsen général ;2) la hauteur relative de sa spire (H/D = 1,13),qui rapproche très superficiellement la nouvelleespèce du genre Libera Garrett, 1881 (H/D attei-gnant 0,84), par ailleurs caractérisé par sa cavitéombilicale formant une chambre incubatrice, etdu genre Aaadonta Solem, 1976 (H/D atteignant0,82), par ailleurs caractérisé par l’absence de cos-tulation axiale. Cependant, aux Gambier même,le rapport H/D atteint 0,93 chez Anceyodonta sex-lamellata et A. obesa, et plusieurs autres caractèresnous conduisent à classer la nouvelle espèce dansAnceyodonta ;3) la configuration de l’ombilic, très étroit ;4) la costulation axiale présentant une dépressiondans la zone subsuturale, formant un sulcus spi-ral, caractère présent chez cinq espèces d’Anceyo-donta sur 12, dont l’espèce-type (Solem 1976 :180).Le nombre de lamelles aperturales est plus réduitque chez toutes les espèces connues de Anceyo-donta et il n’y a pas de lamelles palatales. Il peut ce-pendant s’agir d’une transformation liée à ladiminution globale de la taille, A. gatavakensisayant le plus petit diamètre de toutes les Anceyo-donta.

Anceyodonta umbilicata n. sp.(Fig. 5)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype et 3 paratypes (MNHN).

LOCALITÉ-TYPE. — Taravai. Dans l’enclos ducimetière du village (presque abandonné en 1997),

23°08.6’S, 135°01.8’W, terrain découvert avec herberase, sol sableux, léger, 16.IX.1997.

ÉTYMOLOGIE. — Du latin umbilicatus, par référenceau fait que cette Anceyodonta a un grand ombilic.

DESCRIPTION (HOLOTYPE)Coquille de taille moyenne, globuleuse dépri-mée, à spire modérément élevée (H/D = 0,64),formée de 5,50 tours, très convexes, sensible-ment épaulés et séparés par une suture profonde,légèrement canaliculée. Protoconque d’1,75 tourenviron, en apparence lisse, transition proto-conque/téléoconque indistincte. Sculpture de latéléoconque consistant en côtes axiales sig-moïdes, peu élevées, prosoclines, au nombre de96 sur le dernier tour, espacées de 110-115 µm,croisées par des cordons spiraux peu distinctsmais produisant une intersection finement can-cellée avec les côtes axiales ; microsculpturesecondaire indistincte ou absente. Ombilic large,profond, à bord abruptement anguleux, oc-cupant 21 % du diamètre. Ouverture en crois-sant de lune, péristome légèrement prosocline,non continu, formant un angle évasé à la basedu bord columellaire. Barrières aperturales : troislamelles pariétales également espacées, Pr2 et Pr3plus hautes que Pr1 à une certaine distance àl’intérieur de l’ouverture, une lamelle secondaire(forte « trace ») entre Pr1 et Pr2, entre Pr2 etPr3 et entre Pr3 et le bord columellaire ; uneforte lamelle columellaire ; trois lamelles pala-tales, taille diminuant de P1 à P3, une traceentre C et P1 et entre P1 et P2. Couleur déla-vée, crayeuse, à l’origine probablement tachée deflammules.

Abdou A. & Bouchet P.

700 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 6. — Dimensions et caractéristiques de l’holotype et des paratypes d’Anceyodonta gatavakensis.

Nb. côtes H D U H/D D/U Nb. tours

Holotype 40 2,24 1,76 0,12 1,273 14,67 6 1/4Paratype 1 39 1,64 1,72 0,08 0,953 21,50 5 1/22 41 1,96 1,68 0,06 1,167 28 5 7/83 50 2,08 1,92 0,12 1,083 16 6+4 42 2,20 1,84 0,16 1,196 11,50 6 1/45 41 2,24 1,88 0,16 1,191 11,75 6 1/26 43 1,92 1,88 0,16 1,021 11,75 5 3/4Moyenne 42,28 2,04 1,81 0,12 1,126 16,45et écart-type ± 3,64 ± 0,22 ± 0,09 ± 0,04 ± 0,112 ± 6,20

DimensionsH = 2,16 mm ; D = 3,36 mm. Dimensionsmoyennes de quatre individus (holotype et para-types) et intervalles (Tableau 7) : H = 2,01 mm(1,80-2,16) ; D = 3,11 (2,88-3,36) ; rapportD/U = 4,60 (4,55-4,67) ; nombre de côtes sur ledernier tour = 81,5 (72-96).

REMARQUES

Par sa taille, sa forme générale et ses barrièresaperturales, Anceyodonta umbilicata ressemble àA. labiosa plus qu’à toute autre espèced’Anceyodonta, mais s’en distingue par plusieurscaractères. Chez A. umbilicata, l’ombilic est beau-

coup plus ouvert (D/U = 4,60 chez umbilicata ;7,24 chez labiosa), et son bord est distinctementanguleux ; les barrières columellaires et palatalessont les mêmes chez les deux espèces, mais chezA. umbilicata il y a trois Pr et trois lamelles secon-daires contre trois ou quatre Pr et pas de lamellesecondaire chez A. labiosa ; enfin, la sculptureaxiale est plus serrée et la spire plus haute chezA. labiosa.A. andersoni, très ombiliquée, présente une res-semblance superficielle, mais chez cette espècel’ombilic est encore plus grand (D/U = 3,34) etl’armature aperturale est plus complexe (quatrePr et quatre P).

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

701ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 5. — Anceyodonta umbilicata n. sp., Taravai, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A-B, holotype, diamètre = 3,36 mm ;C, paratype 3, diamètre = 3,28 mm ; D, holotype, détail de l’armature aperturale.

C B

A D

Genre Rikitea Solem & Cooke, 1976

ESPÈCE-TYPE. — Rikitea insolens Cooke & Solem inSolem, 1976 (par désignation originale), deMangareva.

Rikitea tapinoptyx n. sp.(Fig. 6)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype (MNHN).

LOCALITÉ-TYPE. — Taravai. Dans l’enclos ducimetière du village (presque abandonné en 1997),23°08,6’S, 135°01,8’W, terrain découvert avec herberase, sol sableux, léger, 16.IX.1997.

ÉTYMOLOGIE. — Du grec tapeinos, bas et ptyx, pli,lamelle, par référence à la lamelle pariétale. Le nom estemployé comme un substantif en apposition.

DESCRIPTION

Coquille petite, déprimée, à peu près deux foisplus largre que haute (H/D = 0,5 au moins),constituée d’au moins quatre tours (partie apicalemanquante) convexes, séparés par une suture trèsprofonde. Ombilic large, occupant 30 % du dia-mètre (D/U = 3,33). Sculpture axiale constituéede côtes sigmoïdes, lamelleuses, espacées de90 µm environ, au nombre de 77 sur le derniertour, et de très fins costules très serrés, au nombrede six à huit par intervalle entre les côtes princi-pales ; microsculpture spirale indistincte, maisdont le croisement avec les costules axiaux pro-duit une très fine réticulation. Ouverture semicir-culaire, péristome non continu, prosocline,pourvue d’une lamelle pariétale simple, très basse,visible aussi loin que l’on peut observer dans l’ou-verture. Couleur délavée, blanc crayeux avecquelques indices de flammules brunes.

DimensionsH ≈ 1,20 mm (apex endommagé) ; D = 2,40 mm.

REMARQUES

Solem (1983) avait exprimé sa réticence à établir lenouveau genre Rikitea sur la base d’un unique spé-cimen endommagé ; nos propres réticences nousconduisent aujourd’hui à classer dans ce genre,faute de mieux, la coquille décrite ci-dessus. Troisindividus de l’espèce-type R. insolens ont été récol-tés à Gatavake en 1997 et 12 autres à Taravai ; ilsconfirment les caractères de l’holotype, seul indi-vidu connu de Solem lorsqu’il a établi le genre etl’espèce : Rikitea insolens est caractérisée par un trèsgrand ombilic, une lamelle pariétale unique, trèsforte, et de fortes côtes axiales très espacées. R. ta-pinoptyx s’en distingue aisément par la finesse descôtes axiales et l’ombilic plus étroit, et au fondc’est uniquement la barrière aperturale réduite àune lamelle pariétale qui nous conduit à la rappro-cher de Rikitea. En fait, l’absence des premierstours de spire ne permet même pas d’exclure quel’espèce appartienne en fait à la famille desCharopidae, classiquement considérée comme dé-pourvue de barrière aperturale, mais dont Solem(1983) a montré que certains genres (tels queLagivala, Vatusila, Graeffedon, Lauopa, tous deSolem, 1983) sont pourvus de barrières apertu-rales bien développées. Toutefois, tous ces genressont présents beaucoup plus à l’Ouest dans lePacifique et le seul genre de Charopidae présent enPolynésie (Solem 1983 ; Preece 1995), SinployeaSolem, 1983, est dépourvu de barrière aperturale.L’appartenance même de Rikitea insolens à la fa-mille des Endodontidae demande à être confirméepar les caractères de la sculpture de la protoconque

Abdou A. & Bouchet P.

702 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 7. — Dimensions et caractéristiques de l’holotype et des paratypes d’Anceyodonta umbilicata ; *, partie apicale casséeaprès prise des mesures ; **, partie apicale cassée.

Nb. côtes H D U H/D D/U Nb. tours

Holotype 96 2,16 3,36 0,72 0,643 4,67 5 1/2Paratype 1 72 1,80 2,92 0,64 0,616 4,56 5 1/16 *2 75 1,92 2,88 0,62 0,667 4,64 5 1/43 83 > 2,16 3,28 0,72 0,658 4,55 **Moyenne 81,5 > 2,01 3,11 0,67 0,646 4,60et écart-type ± 10,7 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,05 ± 0,022 ± 0,06

(usée chez tous les exemplaires examinés) et n’estici suivie que sur l’autorité de Solem (1983).

Famille PUNCTIDAE Morse, 1864

Genre Punctum Morse, 1864

ESPÈCE-TYPE. — Helix minutissima Lea, 1841 (pardésignation originale), d’Amérique du Nord.

Punctum mokotoense n. sp.(Fig. 7)

MATÉRIEL-TYPE. — Holotype (MNHN).

LOCALITÉ-TYPE. — Mangareva. Sous la falaise duMont Mokoto, 23°07,6’S, 134°59,2’W, altitude 160-210 m, petite forêt naturelle secondarisée, 20.IX.1997.

ÉTYMOLOGIE. — Du nom de la localité-type. Avec ses425 m, le Mont Mokoto est le deuxième plus hautsommet de Mangareva qui culmine au Mont Duff(441 m).

DESCRIPTION

Très petite coquille discoïde, translucide, fragile,constituée de trois tours cinq huitième, convexes,à suture relativement profonde, formant unespire basse (H/D = 0,514). Protoconque de 1,5 tour, présentant une microsculpture spiraletrès ténue, indistincte, même au microscope élec-tronique à balayage, diamètre 400 µm.Transition protoconque/téléoconque abrupte.Sculpture axiale à peine perceptible au grandisse-ment × 50 de la loupe binoculaire, donnant une

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

703ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 6. — Rikitea tapinoptyx n. sp., Taravai, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A-B, holotype, diamètre = 2,40 mm ; C, détailde l’armature aperturale ; D, microsculpture du dernier tour. Échelle : 100 µm.

A B

DC

impression d’ensemble finement soyeuse à lacoquille ; aux grandissements supérieurs, on dis-tingue des côtes axiales bases, très sigmoïdes, irré-gulièrement espacées, distantes d’environ 10 µm,au nombre de 135 environ sur le dernier tour etune microsculpture spirale constituée de très fins

sillons espacés de 4 à 5 µm. Ombilic large, oc-cupant 28,6 % du diamètre. Ouverture subcircu-laire, péristome non continu, sans barrièreaperturale. Couleur fauve corné, uniforme.

DimensionsH = 0,72 mm ; D = 1,40 mm (l’holotype a étéendommagé au cours des manipulations pour lemicroscope électronique à balayage).

REMARQUES

Solem (1983) cite deux espèces de Punctum duPacifique Sud : P. polynesicum Solem, 1983, deTubuai et Raivavae (archipel des Australes) et unautre Punctum non décrit, connu d’un seul spéci-men endommagé de Tahiti. Punctum polynesicumest sensiblement plus petit (D = 0,95-1,02 mm)et plus haut (H/D = 0,563-0,597) que P. moko-toense et sa sculpture axiale est constituée de fortescôtes, au nombre de 72 à 83 sur le dernier tour.Punctum depressum Odhner, 1921, des îles JuanFernandez, atteint un diamètre de 1,87 mm, sescôtes axiales sont peu nombreuses, très espacées,lamelleuses et son péristome est très nettementprosocline (cinq syntypes examinés, BPBM52391).

DISCUSSION

LA RADIATION DES ENDODONTIDAE

AUX GAMBIER

Bien que l’on parle de l’« archipel » des Gambier,les îles qui le composent sont séparées par des dis-tances de l’ordre de 5 km et des profondeursmarines de quelques dizaines de mètres au plus :les Gambier constituent en fait un ensembled’îles hautes pointant au milieu d’un mêmelagon. De plus, pendant les variations du niveaumarin des épisodes glaciaires, toutes ces îles n’ontconstitué, jusqu’à une époque toute récente,qu’une seule terre émergée. Il est donc légitimede considérer l’archipel comme une seule entitéfaunistique.Comme Cooke & Kondo (1961) dans le cas desAchatinellidae (Tornatellinidae) de Rapa, Solem(1983 : 280) avait été frappé par les différences

Abdou A. & Bouchet P.

704 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

FIG. 7. — Punctum mokotoense n. sp., Mont Mokoto,Mangareva, Archipel des Gambier, Polynésie française ; A-B,holotype, diamètre = 1,40 mm ; C, microsculpture du derniertour. Échelle : 50 µm.

A

B

C

spécifiques des assemblages d’Endodontidae entreles stations des Gambier distantes d’une centainede mètres et il interprétait ces différences commel’indice de l’allopatrie d’une faune marquée parl’extrême morcellement de l’espace géographique.Sur la base des récoltes de la MangarevanExpedition, 13 espèces sur 24 (54 %) n’étaientconnues que d’une seule île, ce que Solem inter-prétait comme des espèces endémiques à uneseule île. Cette approche a également conduitSolem à reconnaître deux sous-espèces géogra-phiques dans Gambiodonta pilsbryi : G. p. pilsbryi,restreint à Mangareva, et G. p. aukenensis Cooke& Solem, 1976, restreint à Aukena. Au terme desrécoltes de 1997, il n’y a plus que sept espèces sur30 (23 %) qui ne soient connues que d’une seuleîle. Au contraire de Solem, notre sentiment estque les différences de composition spécifiqueentre stations traduisent davantage des diffé-rences de faciès et d’expositions que de véritablesdifférences microbiogéographiques. Nous pen-sons que la découverte de nouveaux horizons àmicrocoquilles, en particulier à Akamaru et àKamaka, sous-échantillonnés, diminuerait encorecette apparence de morcellement biogéogra-phique.La description de trois nouveaux Minidonta, dedeux Anceyodonta et d’un Rikitea porte à 30 lenombre d’Endodontidae, tous endémiques, pré-sents aux Gambier, ce qui fait de cette faunule laplus riche en espèces de toute la Polynésie, etmême de tout le Pacifique. Même en ne considé-rant que l’île principale, Mangareva (15 km2),cette faunule comprend 22 espèces, dont quatreau moins ne sont pas connues des autres îles del’archipel. À Ganhutu et à Gatavake, les stationsles plus riches, toutes les deux sur Mangareva, lesdépôts superficiels contiennent chacun lescoquilles de 16 espèces, soit 73 % de la faunulede Mangareva et 53 % de l’ensemble de la faunede l’archipel. Le site de Gatavake n’avait pas étéprospecté par la Mangarevan Expedition. Il s’agitd’une petite étendue plate, au sol léger, trèssablonneux, en bord de mer. Au moment denotre récolte de 1997, le site avait été décapé ensurface sur quelques dizaines de m2 et le ruisselle-ment avait dégagé les coquilles, cependant en

moindre abondance qu’à Ganhutu. L’assemblaged’Endodontidae comprend un total de 16 espècesreprésentés par 723 individus : Minidonta micra(30), M. simulata (1), Anceyodonta andersoni (7),A. densicostata (1), A. difficilis (48), A. ganhutuen-sis (14), A. gatavakensis (7), A. hamyana (70),A. obesa (146), A. sexlamellata (35), A. soror(147), A. subconica (194), Rikitea insolens (3),Gambiodonta agakauitaiana (6), G. pilsbryi (8),G. tumida (6). L’état de conservation descoquilles d’A. gatavakensis varie d’excellent, àcoloration très fraîche, à médiocre, à colorationcrayeuse uniforme.Au sein des Punctoidea, de tels niveaux de synto-pie ne se rencontrent que chez les Charopidae deNouvelle-Zélande (Solem et al. 1981).

LES ENDODONTIDAE DES GAMBIER

SONT-ILS TOUS ÉTEINTS ?Ni la Mangarevan Expedition de 1934, ni nosprospections de 1997 n’ont livré le moindreEndodontidae vivant bien que, dans les deux cas,l’inventaire de la faune malacologique ait été l’ob-jet premier du travail de terrain, mené par descollecteurs avertis et expérimentés. Cette absenced’Endodontidae vivants contraste avec l’abon-dance des coquilles vides de cette famille(Tableau 1) et avec l’abondance des individusvivants de certaines autres espèces, tant en 1934qu’en 1997 : espèces autochtones d’Hydro-cenidae, Achatinellidae (Tornatellinidae) etVertiginidae, espèces introduites de Subulinidae,Helicarionidae et Vertiginidae. Dès 1934, laMangarevan Expedition avait remarqué l’extrêmedégradation du couvert végétal des îles, régulière-ment ravagées par le feu. Il ne subsistait alors plusqu’une petite tache de forêt naturelle au pied dela falaise du Mont Mokoto (Cooke 1935), danslaquelle fut récolté l’Euconulidae endémiquePhilonesia mangarevae H. B. Baker, 1940. En1997, cette petite tache de forêt existe toujours,bien qu’en partie envahie de caféiers et de goya-viers, et l’Euconulidae y est encore présent. Laqualité relativement bonne de ce milieu nous laissesupposer que Punctum mokotoense, bien que nousne l’ayons pas récolté vivant, y vit encore. Nousn’y avons par contre pas trouvé une seule coquille

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

705ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

d’Endodontidae, ce qui nous conduit à penserque cette forêt n’est pas, et n’a pas été, un habitatapproprié pour les représentants de cette famille.Au contraire, les coquilles d’Endodontidae sontprésentes abondamment en surface du sol sablon-neux de certaines stations, toutes sur des terrainsplats proches de la mer. Ces stations sont aujour-d’hui totalement anthropisées et l’étaient proba-blement dès 1934. Cooke mentionne d’ailleursdes récoltes de coquilles jusque dans les jardins deRikitea, le village de Mangareva. Compte tenu del’exiguité des terres émergées (2 700 ha), l’inten-sité de l’effort de collecte en 1934 et en 1997aurait dû conduire à la découverte d’au moinsquelques individus vivants d’Endodontidae : cesobservations nous conduisent à conclure à l’ex-

tinction totale de la radiation d’Endodontidaedes Gambier. L’évolution historique et récente dela malacofaune de l’archipel fera l’objet d’unautre article ; celle de l’île d’Henderson (groupede Pitcairn), située 390 km plus à l’Est et aujour-d’hui inhabitée, a été décrite par Preece (1998).

RemerciementsPhilippe Bouchet remercie Bruno Schmidt, deRikitea (Mangareva), pour son aide multiformeau cours de la mission de septembre 1997 et pourlui avoir fait partager sa connaissance de l’histoirerécente des Gambier. Il remercie égalementRobert Cowie pour son accueil au BishopMuseum à Honolulu en septembre 1998, les dis-cussions sur les malacofaunes des îles du

Abdou A. & Bouchet P.

706 ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)

TABLEAU 8. — Répartition des Endodontidae dans les principales îles de l’archipel des Gambier, (en gras, occurences nouvelles fon-dées sur les récoltes de 1997; en maigre, occurences fondées sur les récoltes de 1934, confirmées ou non en 1997). Abréviations :MGR, Mangareva ; TRV, Taravai ; AUK, Aukena ; AKA, Akamaru ; AGK, Agakauitai.

MGR TRV AUK AKA AGK autres îles

Minidonta extraria Solem & Cooke, 1976 X X XM. flammulina Abdou & Bouchet, 2000 XM. micra Solem & Cooke, 1976 X X X XM. perminima Abdou & Bouchet, 2000 X X?M. simulata Solem & Cooke, 1976 X X X X XM. taravensis Solem & Cooke, 1976 X XM. taunensis Solem & Cooke, 1976 X Tauna, KouakuM. vallonia Abdou & Bouchet, 2000 XAnceyodonta alternata Cooke & Solem, 1976 XA. andersoni Cooke & Solem, 1976 X XA. constricta Cooke & Solem, 1976 XA. densicostata Cooke & Solem, 1976 X XA. difficilis Solem, 1976 X XA. ganhutuensis Cooke & Solem, 1976 X XA. gatavakensis Abdou & Bouchet, 2000 XA. hamyana (Ancey, 1889) X X X X XA. labiosa Solem, 1976 X XA. obesa Solem, 1976 X X X X XA. sexlamellata (Pfeiffer, 1845) X X X X X Kamaka, KouakuA. soror Solem, 1976 X XA. subconica Solem & Cooke, 1976 X X X XA. umbilicata Abdou & Bouchet, 2000 XRikitea insolens Cooke & Solem, 1976 X XR. tapinoptyx Abdou & Bouchet, 2000 XGambiodonta agakauitaiana Solem & Cooke, 1976 X X XG. grandis Cooke & Solem, 1976 X XG. mangarevana Solem & Cooke, 1976 X XG. mirabilis Cooke & Solem, 1976 X XG. pilsbryi Cooke & & Solem, 1976 X X XG. tumida Cooke & Solem, 1976 X X XTotal espèces 22 17 14 11 8 3Total specimens 6331 245 3949 1159 116 23

Pacifique, et l’accès aux collections de laMangarevan Expedition. Les illustrations au MEBont été réalisées au Centre interuniversitaire deMicroscopie électronique (CIME, Paris) avec l’aidede Mme Michèle Grasset.

RÉFÉRENCES

Baker H. B. 1940. — Zonitid land snails from Pacificislands. Part 2: Hawaiian genera of Microcystinae.Bernice P. Bishop Museum Bulletin 165: 105-201,pls 21-42.

Bellon H. 1974. — Histoire géochronométrique desîles Gambier. Cahiers du Pacifique 1 (18): 245-251.

Bouchet P. 1998. — Mangareva: splendor and declineof a Pacific island land snail fauna: 39, in Bieler R.& Mikkelsen P. M. (eds), Abstracts, World Congressof Malacology, Washington D.C. Unitas Malaco-logica, Washington.

Bouchet P. & Abdou A. sous presse. — A new Recentextinct land snail from the Gambier Islands withremarkable apertural barriers. Pacific Science.

Cooke C. M. 1935. — Report of C. Montague CookeJr, malacologist and leader, Mangarevan expedition.Bernice P. Bishop Museum Bulletin 133: 36-56.

Cooke C. M. & Kondo Y. 1961. — Revision ofTornatellinidae and Achatinellidae (Gastropoda,Pulmonata). Bernice P. Bishop Museum Bulletin221: 1-303.

Coote T., Loeve E., Meyer, J.-Y. & Clarke D.1999. — Extant populations of endemic partulidson Tahiti, French Polynesia. Oryx 33: 215-222.

Cowie R. H. 1992. — Evolution and extinction ofPartulidae, endemic Pacific island land snails.Philosophical Transactions of the Royal Society ofLondon 335 (B): 167-191.

Hadfield M. G., Miller S. E. & Carwile A. H.1993. — The decimation of endemic Hawaiian treesnails by alien predators. American Zoologist 33:610-622.

Preece R. C. 1995. — Systematic review of the landsnails of the Pitcairn Islands. Biological Journal of theLinnean Society of London 56: 273-307.

Preece R. C. 1998. — Impact of early Polynesianoccupation on the land snail fauna of HendersonIsland, Pitcairn group (South Pacific). PhilosophicalTransactions of the Royal Society of London 353 (B):347-368.

Solem A. 1976. — Endodontoid Land Snails fromPacific Islands (Mollusca: Pulmonata: Sigmurethra).Part 1: Family Endodontidae. Field Museum ofNatural History, Chicago, xii-508 p.

Solem A. 1983. — Endodontoid Land Snails fromPacific Islands (Mollusca: Pulmonata: Sigmurethra).Part 2: Families Punctidae and Charopidae.Zoogeography. Field Museum of Natural History,Chicago, ix-336 p.

Solem A., Climo F. M. & Roscoe D. J. 1981. —Sympatric species diversity of New Zealandland snails. New Zealand Journal of Zoology 8: 453-485.

Soumis le 14 janvier 2000;accepté le 28 mars 2000.

Nouveaux gastéropodes (Mollusca) des îles Gambier

707ZOOSYSTEMA • 2000 • 22 (4)