Le diverse figure di quietanza

Transcript of Le diverse figure di quietanza

Prova

Le Sezioni Unite delineanola disciplina applicabilealle diverse figure di quietanzaCASSAZIONE CIVILE, Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19888 - Pres. Rovelli - Est. Giusti - P.M.Apice - Impresa Costruzioni Strade e Scavi M.G. e GI. S.N.C. c. Sondrio Diesel S.r.l.

La quietanza “tipica”, essendo indirizzata al “solvens”, fa piena prova dell’avvenuto pagamento, sicché il

quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell’art.

2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza. La quietanza “atipica”

contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, invece, es-

sendo indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico affinché non iscriva il privilegio legale

per il prezzo, non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente

apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di “revoca” della confessione sanciti dall’art. 2732 c.c.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. III, 18 dicembre 2012, n. 23318; Cass., Sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3044; Cass., Sez. I, 1 marzo 2005,n. 4288.

Difformi Cass., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6109; Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6685; Cass., Sez. III, 7 marzo 2014, n.5417.

Considerato in diritto

1. - Le Sezioni Unite sono investite della questione dimassima di particolare importanza, veicolata dal primomotivo di ricorso, se, in base al combinato disposto de-gli artt. 2726 e 2722 c.c., il divieto di prova testimonia-le che quest’ultima disposizione pone con riguardo aipatti aggiunti o contrari al contenuto di un documento,per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anterioreo contemporanea, si estenda alla quietanza rilasciata dalvenditore di un autoveicolo nel contesto della dichiara-zione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamen-te autenticata.2. - Il quesito concerne il regime di stabilità e di vincola-tività della quietanza, vale a dire di quella tipica dichia-razione di scienza diretta al solvens con funzione di provadocumentale precostituita con la quale il creditore asse-vera il fatto dell’avvenuto pagamento (art. 1199 c.c.).3. - Posta di fronte all’interrogativo se ed in che limitiil rilascio della quietanza precluda al creditore di dimo-strare che l’attestazione in essa contenuta non è veridi-ca, questa Corte ha sviluppato un orientamento che,muovendo dalla premessa della natura sostanzialmenteconfessoria della quietanza, attribuisce alla dichiarazio-ne scritta indirizzata al debitore efficacia di piena provadei fatti dalla stessa attestati (ex art. 2735, comma 1,c.c. e art. 2733, comma 2, c.c.), escludendo di conse-guenza la possibilità per il creditore di contestarne la

vincolatività per mancanza di veridicità, ma ammetten-done la “revoca” esclusivamente per errore di fatto oviolenza, ai sensi dell’art. 2732 c.c.“La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’attodel pagamento, ha natura di confessione stragiudizialedi un fatto estintivo dell’obbligazione, secondo la previ-sione dell’art. 2735 c.c.” (Sez. III, 10 marzo 2000, n.2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativoonere probatorio, vincolando il giudice circa la veritàdel fatto stesso, sempre che “sia fatta valere nella con-troversia in cui siano parti, anche in senso processuale,gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichia-razione di scienza” (Sez. I, 28 gennaio 1986, n. 544;Sez. I, 1 marzo 2005, n. 4288). In questa prospettiva, ilrilascio al debitore, da parte del creditore, della quietan-za non determina una semplice inversione dell’oneredella prova dell’avvenuto pagamento, perché al credito-re che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, nonè poi consentito di “eccepire che il pagamento non siamai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che laquietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza”(Sez. II, 31 ottobre 2008, n. 26325; Sez. II, 21 febbraio2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione puòessere impugnata - analogamente a quanto avviene inbase alla disciplina della “revoca” della confessione -soltanto se il creditore dimostra “non solo la non veridi-cità della dichiarazione, ma anche che la non rispon-

GiurisprudenzaContratti in generale

i Contratti 2/2015 147

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

denza al vero di questa dipende o dall’erronea rappre-sentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dal-la coartazione della sua volontà, e non già invece dall’a-vere erroneamente confidato sull’avveramento di quan-to dichiarato consapevolmente in modo non veritiero”(Sez. II, 3 giugno 1998, n. 5459).3.1. - La giurisprudenza ha anche preso in esame i casiin cui la non veridicità della quietanza non corrispondead una determinazione unilaterale del creditore quietan-zante, ma riflette una programmazione negoziale, vale adire un accordo tra creditore e debitore volto a rendereostensibile ai terzi l’attestazione dell’avvenuto pagamen-to, la cui non conformità alla realtà è nota alle parti eda queste condivisa.In tali ipotest, nelle quali la dichiarazione di ricevutopagamento, scientemente non veridica, è frutto diun’intesa diretta a creare un’apparenza di solatio, questaCorte si è da tempo mostrata aperta all’ammissibilitàdella dimostrazione di un accordo simulatorio tra l’emit-tente di una quietanza “di favore” o “di comodo” e ildestinatario della stessa, pervenendo a riconoscere chela simulazione della quietanza (“atto unilaterale recetti-zio contenente la confessione stragiudiziale del paga-mento di una somma determinata”) “presuppone, aisensi dell’art. 1414, comma 2, c.c. un precedente o coe-vo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, direttoa porre in essere solo apparentemente il negozio confes-sorio” (Sez. II, 28 agosto 1993, n. 9135).Fattasi strada l’idea di ricondurre entro l’alveo di applica-zione della disciplina di cui agli artt. 1414 ss. c.c. la quie-tanza meramente apparente, rilasciata dal creditore in as-senza di pagamento ed in virtù di un accordo in tal sensocon il debitore, ed escluso che in tal caso stano destinatea trovare applicazione le limitazioni alla “revoca” delledichiarazioni confessorie contemplate dall’art. 2732 c.c.,l’elaborazione giurisprudenziale si è indirizzata lungo lineedi soluzione non convergenti quanto ai limiti di provadell’accordo simulatorio nel rapporto interno tra credito-re quietanzante e debitore favorito (cfr., nel senso del-l’ammissibilità delle prova testimoniale, Sez. II, 31 marzo1988, n. 2716; per la soluzione della configurabilità deldivieto della stessa, Sez. I, 28 luglio 1997, n. 7021).Sul tema sono già intervenute le sezioni unite (sentenza13 maggio 2002, n. 6877), che hanno escluso la possibi-lità per il creditore quietanzante di ricorrere alla provatestimoniale per dimostrare la simulazione assoluta dellaquietanza. Le sezioni unite hanno ritenuto ostativo al-l’ammissione della prova per testi il disposto dell’art.2726 c.c., il quale - estendendo al pagamento il divieto,sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni pat-ti aggiunti o contrari al contenuto del documento con-trattuale - preclude che con tale mezzo istruttorio possadimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio conclu-so allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica dellaquietanza, nei confronti della quale esso si configura co-me uno di quei patti, anteriori o contestuali al docu-mento, che, appunto, il combinato disposto dei citatiartt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in con-trasto con la dichiarazione scritta di pagamento.

L’ordinanza interlocutoria di rimessione della questionedi massima segnala che, nonostante l’intervento risolu-tore, la dialettica giurisprudenziale sui mezzi di provadella simulazione della quietanza ha continuato a ripro-porsi: all’indirizzo che, muovendo dalla lettura coordi-nata degli artt. 1417, 2722 e 2726 c.c., esclude, in con-tinuità con le sezioni unite, l’ammissibilità della provatestimoniale della simulazione della quietanza, sul rilie-vo che l’accordo simulatorio concretizzerebbe un pattoaggiunto o contrario al documento, la prova del qualenecessita, per il creditore, di controdichiarazione scrittadal debitore (Sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3921; Sez. II,23 gennaio 2007, n. 1389; Sez. III, 8 giugno 2012, n.9297), si contrappone altro orientamento, il quale, sullapremessa della riferibilità del divieto di prova testimo-niale ex art. 2722 c.c. al solo documento contrattuale,formato, cioè, con l’intervento di entrambe le parti eracchiudente una convenzione, non ritiene operante ildivieto dettato da tale disposizione in riferimento allaquietanza, che è una dichiarazione unilaterale (Sez. III,20 marzo 2006, n. 6109, seguita da Sez. III, 7 marzo2014, n. 5417).4. - Le oscillazioni nelle soluzioni interpretative, da ulti-mo segnalate, sul tema di quali siano i mezzi di provaammissibili al fine di contestare la dichiarazione assertivacontenuta nella quietanza, e dunque l’avvenuto paga-mento, riguardano una figura di quietanza - con valenzae funzioni ulteriori rispetto al tipo - il cui tratto distinti-vo è caratterizzato dal fatto che alla dichiarazione unila-terale di scienza si affianca un’intesa finalizzata ad offrireuna rappresentazione alterata del dato di realtà.La presenza di un’intesa tra creditore e debitore direttaa creare una situazione apparente - quella dell’avvenutopagamento - diversa da quella reale, mette fuori causa ilimiti posti dall’art. 2732 c.c. per il “ritiro” della dichia-razione di scienza, e richiama l’ipotesi, e con essa la di-sciplina, della simulazione. Le limitazioni normative al-la possibilità, per il creditore, di neutralizzare l’efficaciadi prova legale della quietanza non operano nei casi diquietanza “di favore”, non sorretta da alcuna volontà diasseverare il fatto attestato.Per ragioni di rilevanza della quaestio iuris in rapporto allafattispecie, in questa sede è sufficiente richiamare il pre-cedente di queste stesse sezioni unite e ripercorrere le ra-gioni giustificative della scelta interpretativa compiuta.La soluzione ermeneutica offerta con la sentenza n.6877 del 2002 è nel senso che il creditore quietanzante,per dimostrare l’oggettiva falsità ideologica della quie-tanza “di favore”, emessa contro la realtà per accordocon il destinatario di quell’atto unilaterale, non può ri-correre alla prova testimoniale, ma può far valere la si-mulazione mediante la controdichiarazione scritta daldebitore. In altri termini, il creditore, autore della quie-tanza “di favore”, rilasciata nella piena consapevolezzadella sua non rispondenza al vero in attuazione di unaccordo simulatorio con il debitore, è ammesso a conte-stare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimen-to del pagamento contenuta nella quietanza, e a neutra-lizzarne la vincolatività e l’efficacia di prova legale, neilimiti di mezzo rivenienti dagli artt. 1417, 2722 e 2726

GiurisprudenzaContratti in generale

148 i Contratti 2/2015

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

c.c., quindi, di regola, non mediante testimoni, ma at-traverso (a produzione della controdichiarazione scritta,ferma restando l’ammissibilità della prova testimoniale,oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 2724 c.c., quan-do questa sia diretta a consentire un recupero di legalitàper il tramite dell’emersione della illiceità dell’intesa si-mulatoria sottesa al rilascio della quietanza ideologica-mente falsa.Questo principio si fonda sul rilievo che nella quietanza“di favore” l’oggetto della prova è costituito dall’accordosimulatorio sotteso all’emissione della quietanza: e poi-ché l’art. 2726 c.c. estende al pagamento, di cui la quie-tanza rappresenta la prova documentale, la disciplinadell’ammissibilità della prova testimoniale dettata per icontratti, la dimostrazione di quell’accordo, che si con-figura come un patto (anteriore o contemporaneo) ag-giunto e contrario all’atto apparente, può essere datadalle parti con la produzione in giudizio del documentoche lo racchiude e non con deposizioni testimoniali,stante l’espresso divieto sancito dall’art. 2722 c.c., conle eccezioni di cui all’art. 2724 c.c.5. - Come anticipato nel precedente paragrafo, il casosul quale si innesta la questione rimessa all’interventochiarificatore delle sezioni unite non è inquadrabile nel-l’ambito della figura della quietanza “di comodo” o “difavore” (diversamente dalla fattispecie scrutinata daqueste stesse sezioni unite con la citata sentenza n.6877 del 2002, nella quale le parti avevano, d’accordotra loro, stabilito di attestare l’avvenuto pagamento conil rilascio della relativa quietanza al solo fine di consen-tire all’acquirente di ottenere un finanziamento regiona-le prima ancora del pagamento effettivo del prezzo divendita di un autobus).Qui il creditore quietanzante non allega che tra lui ed ildebitore è intervenuta un’intesa simulatoria e che que-sta è sottesa al rilascio della dichiarazione, scientementefalsa, di ricevuto pagamento. Non c’è alcun accordocon il debitore volto a creare un’apparenza di solutio. Ilcreditore contesta la veridicità della attestazione conte-nuta nella quietanza sostenendo di non avere in realtàvoluto rilasciare alcuna certificazione di pagamento, madi avere semplicemente omesso di depennare la dicitura“quietanzato” contenuta, dopo le parole “per il prezzo”,nel modulo prestampato della dichiarazione unilateraledi vendita dell’autocarro da lui sottoscritta.6. - Per risolvere la questione devoluta alle sezioni unitenei limiti in cui essa è rilevante, occorre ricordare chel’orientamento consolidato di questa Corte - esposto re-tro sub 3 - assegna alla quietanza, nel suo contenuto ti-pico di dichiarazione di scienza con la quale il creditoreattesta al debitore di avere ricevuto il pagamento, natu-ra assimilabile alla confessione stragiudiziale:quando è indirizzata al solvens o ad un suo rappresentan-te, essa ha efficacia di piena prova ed il creditore non èammesso a fornire la prova contraria di quanto in essacertificato, salva l’ipotesi della sua invalidazione per vio-lenza (che impedisce la volontarietà della dichiarazione)o per errore di fatto (ossia di quietanza rilasciata nellaconvinzione che la dichiarazione rispondesse al vero).

Una parte della dottrina variamente contesta questa so-luzione e la premessa, che ne è alla base, di inquadra-mento della quietanza nello schema della confessionestragiudiziale: per un verso sottolineando che la nozionedella confessione quale occasionale e spontanea ammis-sione di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevoleall’altra parte non troverebbe rispondenza nella quietan-za, che è una dichiarazione obbligatoria mediante la qua-le il creditore deve certificare il fatto della prestazione ri-cevuta in attuazione del suo diritto; per altro verso preci-sando che chi rilascia la quietanza non “confessa” alcun-ché ma esprime un fatto di conoscenza circa l’avvenutopagamento con riferimento a quel titolo di debito;talvolta prospettando l’inclusione della quietanza nelnovero delle dichiarazioni ricognitive secondo il model-lo dell’alt. 1988 c.c., con la conseguenza di non preclu-dere la dimostrazione che quanto in essa asseverato nonrisponde a verità, ma di dispensare il debitore dall’oneredi provare il fatto estintivo la cui esistenza si presumefino a prova contraria e di addossare al creditore l’oneredi provare che il fatto, così come dichiarato, non ri-sponde al vero;talaltra, ancora, considerando la quietanza produttiva dieffetti solo nel presupposto che il pagamento sia statoeffettuato, sicché, una volta che il pagamento non siastato effettuato, il creditore sarebbe legittimato ad im-pugnare la dichiarazione per causa di mancata presuppo-sizione.I rilievi della dottrina colgono nel segno quando evi-denziano che la quietanza, quale autonomo mezzo diprova documentale, non è tout court identificabile conla confessione stragiudiziale. Infatti, la quietanza è, inprimo luogo, un atto dovuto ed il suo rilascio da partedel creditore accipiens è configurato come un diritto delsolvens (il creditore deve, a richiesta e a spese del debi-tore, rilasciare a quest’ultimo la quietanza, nella qualeda atto di quanto ricevuto, a fronte dell’interesse del de-bitore, tutelato dal riconoscimento del diritto alla quie-tanza, di precostituirsi una prova documentale dell’a-dempimento), laddove la confessione è libera e sponta-nea e non è inquadrarle nell’ambito di un rapporto giu-ridico. Inoltre, mentre la confessione può riguardare fat-ti di ogni genere, purché sfavorevoli alla parte che lapone in essere, caratteristica della quietanza è di avereun contenuto tipico e predeterminato dall’oggetto delrapporto fondamentale. A ciò aggiungasi che la dichia-razione di quietanza riceve dal codice una disciplinache in parte si discosta da quella prevista per la confes-sione: ai sensi dell’art. 2704, comma 3, c.c. per l’accer-tamento della data nella quietanza il giudice, tenutoconto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzodi prova, laddove per la confessione stragiudiziale esisto-no limiti alla possibilità dr provarla (“La confessionestragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte suun oggetto per il quale la prova testimoniale non è am-messa dalla legge”: art. 2735, comma 2, c.c.).Nondimeno, quando la giurisprudenza di questa Corteconfigura la quietanza come un atto unilaterale assimi-labile alla confessione stragiudiziale, non intende perve-nire ad una piena sovrapposizione dei due istituiti o ad

GiurisprudenzaContratti in generale

i Contratti 2/2015 149

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

inquadramento unificante che trascuri i tratti distintivie qualificanti dell’uno e dell’altro; piuttosto, intende ri-conoscere, correttamente, che l’applicazione analogicadegli artt. 2732 e 2735 c.c., in tema di regime di invali-dazione e di efficacia di piena prova della dichiarazioneresa, si giustifica in ragione della circostanza che laquietanza, al pari della confessione, reca l’asseverazionedi un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens eche le citate norme del codice sono espressive di unprincipio generale che completa la scarna disciplina diquel tipico atto giuridico in senso stretto che è la quie-tanza.Del resto, si tratta di conclusione in linea con l’orienta-mento di queste sezioni unite espresso in relazione alladichiarazione del coniuge non acquirente richiesta dal-l’art. 179, ultimo comma, c.c. per escludere l’immobileo il mobile registrato dalla comunione legale.Anche in quell’occasione si è infatti statuito (sentenza28 ottobre 2009, n. 22755) che, quando la dichiarazio-ne in ordine alla natura personale del bene dipende dal-l’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento dibeni personali del coniuge acquirente, l’intervento ade-sivo assume natura ricognitiva di presupposti di fattogià esistenti, con la conseguenza che l’azione di accerta-mento negativo della natura personale del bene acqui-stato postula la “revoca” della confessione stragiudiziale,nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c.Ne deriva che la disciplina della “revoca” della confessio-ne, seppure applicata per analogia, delimita i casi di inva-lidazione della quietanza. Al creditore quietanzante nonè sufficiente, per superare la vincolatività della dichiara-zione, provare di non avere ricevuto il pagamento, per-ché il modello di riferimento non è quello della relevatioab onere probandi e dell’inversione dell’onere della provache caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverativedi diritti ex art. 1988 c.c. Il creditore è ammesso ad impu-gnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la di-mostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistentetra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto odi violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di auto-responsabilità, che vincola il quietanzante alla contra sepronuntiatio asseverativa del fatto dell’intervenuto paga-mento, seppure non corrispondente al vero.7. - Occorre, a questo punto, tornare nuovamente allafattispecie, perché il principio enunciato sta con la pre-senza di una quietanza destinata, conformemente al ti-po, alla persona del debitore (o a chi lo rappresenta) ecade con la mancanza di questo presupposto.Il venditore (la società Sondrio Diesel) ha dato atto delricevuto pagamento nella dichiarazione suppletiva dicui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13 (Disposizionidi attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n.436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l’istituzione del pubblico re-gistro automobilistico presso le sedi dell’Automobileclub d’Italia), cioè nella dichiarazione unilaterale, fir-mata dal venditore e debitamente autenticata, la quale- ove il contratto sia stato in precedenza stipulato ver-balmente - supplisce all’atto scritto ai fini della pubbli-cità automobilistica.

7.1. - A tale proposito va rammentato che la dichiara-zione unilaterale di vendita autenticata, che non hacontenuto negoziale, è stata preordinata dalla legge uni-camente come formalità necessaria, ove il contratto siastato stipulato verbalmente, per ottenere l’annotazionedell’intervenuto passaggio di proprietà nel pubblico re-gistro automobilistico (Corte cost., sentenza n. 73 del1974). Gli autoveicoli, infatti, possono essere valida-mente alienati ed acquistati tra le parti, al pari degli al-tri beni mobili, con la semplice forma verbale, mentrel’atto scritto, richiesto soltanto ai fini delle iscrizioni edelle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico,può essere supplito da una dichiarazione unilaterale fir-mata dal venditore, debitamente autenticata (Sez. III,16 febbraio 1965, n. 241; Sez. III, 27 ottobre 1966, n.2655; Sez. III, 12 giugno 1997, n. 5270; Sez. III, 26 lu-glio 2004, n. 13991).La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n.291 del 1992, cui ha fatto seguito la sentenza n. 42 del1997) ha evidenziato che la regolamentazione attualedella pubblicità automobilistica è contrassegnata da un“intreccio inestricabile” tra aspetti privatistici e funzionepubblicistica. La normativa nasce “per la diffusione del-l’autoveicolo a mezzo di vendite rateali o a credito”.L’istituzione del pubblico registro automobilistico è“una conseguenza imposta da finalità privatistiche digaranzia: prima fra tutte la necessità di annotare il dirit-to di garanzia (il cosiddetto privilegio automobilistico)sul bene trasferito all’acquirente ancora debitore delprezzo, o parte di esso, verso il venditore o il finanziato-re dell’acquisto”. “Lo scopo di incentivare le vendite at-traverso l’immediatezza del trasferimento e del godimen-to del bene postulava una garanzia assimilabile a quellaipotecaria e non a quella pignoratizia, certo più idoneaa tutelare il creditore, ma non anche (a causa del con-naturato spossessamento del debitore) a incrementare levendite rateali del bene”. L’originaria genesi privatisticadella disciplina in ordine alla pubblicità automobilisticaè divenuta, con il tempo, “un imprescindibile riferimen-to per l’attuale regolamentazione dell’intero settore”,poiché coinvolge una pluralità di aspetti (dalla sicurezzastradale, al regime della responsabilità civile da circola-zione, ai controlli sulla limitazione della circolazionedei veicoli con finalità di tutela della salute, ai profili fi-scali concernenti la circolazione degli autoveicoli), tuttifacenti capo alla comoda possibilità di individuazionedell’intestatario dell’autoveicolo.7.2. - Gli orientamenti della giurisprudenza, della Cortecostituzionale e di questa Corte, consentono di com-prendere la ratio della quietanza contenuta nella dichia-razione unilaterale di vendita dell’autoveicolo.Essa è da ricercare nella previsione del R.D.L. 15 marzo1927, n. 436, art. 2 il quale prevede che a favore delvenditore di autoveicoli, quando vengano adempiute leprescritte formalità, spetta appunto un privilegio legaleper il prezzo o per quella parte di prezzo che sia statopattuito e che non sia stato corrisposto all’atto dellavendita e per i relativi accessori, specificati nel contrat-to; e che lo stesso privilegio spetta, osservate le medesi-me formalità, a chi abbia, nell’interesse del compratore,

GiurisprudenzaContratti in generale

150 i Contratti 2/2015

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

corrisposto la totalità o parte del prezzo dell’autoveico-lo.II conservatore del pubblico registro automobilistico,pertanto, è tenuto ad iscrivere il privilegio legale a favo-re del venditore o del sovventore del prezzo, a menoche dalla dichiarazione unilaterale di vendita, debita-mente autenticata, non risulti che gli obblighi derivantidal contratto verbale di vendita sono stati adempiuti (oche vi è stata rinunzia al privilegio da parte dell’alie-nante).Tutto questo rivela, unitamente alla finalità, la direzio-ne soggettiva della attestazione di ricevuto pagamentocontenuta nella dichiarazione unilaterale di venditadell’autoveicolo. La quietanza, che nella sua forma tipi-ca è atto rilasciato dal creditore al debitore, nella specieè contenuta nell’ambito di una dichiarazione suppletivaalla quale l’acquirente debitore non partecipa e che -ancorché debba poi essere materialmente consegnata aquest’ultimo ai sensi dell’art. 1477, comma 3, c.c. (Sez.2, 15 settembre 2009, n. 19875) - è funzionalmente ri-volta al conservatore del pubblico registro automobili-stico, essendo diretta ad escludere che, in sede di anno-tazione del trasferimento di proprietà, venga iscritto, equindi sorga, il privilegio legale. Ciò vale tanto più inun caso, quale quello di specie, in cui, risalendo la di-chiarazione unilaterale di vendita al 1 marzo 1993, nonè applicabile, ratione temporis, la nuova disciplina del-l’art. 94 C.d.S. nel testo novellato dalla L. 27 dicembre1997, n. 449, art. 17, comma 18 (Misure per la stabiliz-zazione della finanza pubblica), il quale individua nellaparte acquirente il soggetto obbligato a richiedere leformalità pubblicitarie conseguenti al trasferimento del-la proprietà dell’autoveicolo, laddove il testo inizialedella citata disposizione del codice della strada si riferi-va alla “parte interessata” (cfr. Sez. III, 22 ottobre 2002,n. 14906).Tale circostanza incide sull’efficacia della dichiarazionedella dichiarazione di ricevuto pagamento, trattandosi -nella fattispecie all’esame di queste sezioni unite - dicontra se pronuntiatio fatta, non al debitore (o a chi lorappresenta), ma ad un terzo, ossia al conservatore delpubblico registro automobilistico, al quale è diretta, perescludere, in sede di formalità rivolte a dare pubblicitàal trasferimento, che si debba procedere all’iscrizionedel privilegio legale (cfr. Sez. II, 8 maggio 1969, n.1564, in un caso nel quale la dichiarazione confessoriaera contenuta in un atto destinato alla pubblica ammi-nistrazione, e analoga dichiarazione era stata fatta con-testualmente dalla controparte avvantaggiata; Sez. Lav.,8 febbraio 2011, n. 3044, in fattispecie nella quale la di-chiarazione, avente ad oggetto l’esistenza e la decorren-za del rapporto di lavoro e l’importo della relativa retri-buzione, era stata rilasciata dal datore di lavoro al lavo-ratore per l’inoltro ad un istituto di credito ai fini di unfinanziamento).A siffatta quietanza risulta quindi applicabile - per leconsiderazioni espresse retro, sub 6 - la disciplina dettatadall’art. 2735 per la confessione stragiudiziale fatta adun terzo.

Essa costituisce una fonte di prova liberamente apprez-zabile dal giudice: non ha, pertanto, valore privilegiatoe non esclude la possibilità del ricorso ad ogni altro co-mune mezzo istruttorio (cfr. Sez. II, 6 agosto 1977, n.2605; Sez. II, 9 settembre 1997, n. 8748; Sez. III, 14 di-cembre 2001, n. 15849; Sez. Lav., 15 dicembre 2008, n.29316). Mentre la confessione stragiudiziale fatta allaparte o chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quellagiudiziale, quella fatta ad un terzo è liberamente apprez-zata dal giudice, con la conseguenza che non soggiace alsolo mezzo della “revoca” disciplinato dall’art 2732 c.c.(Sez. II, 5 agosto 1983, n. 5269).8. - Conclusivamente, a risoluzione della questione dimassima di particolare importanza, deve enunciarsi ilseguente principio di diritto: “La dichiarazione di quie-tanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena provadel fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato,con la conseguenza che, se la quietanza viene prodottain giudizio, il creditore quietanzante non può essere am-messo a provare per testi il contrario, e cioè che il paga-mento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri,in applicazione analogica della disciplina dettata per laconfessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è statarilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto,che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a segui-to di violenza. Tate efficacia di piena prova della quie-tanza “tipica” non ricorre nel caso in cui l’asseverazionedi ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazioneunilaterale di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art.13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, laquale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta ver-balmente, supplisce all’atto scritto ai fini dell’annotazio-ne nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattan-dosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conser-vatore di quel registro, per escludere che, in sede di for-malità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si deb-ba procedere all’iscrizione del privilegio legale; con laconseguenza che essa è, al pari della confessione stragiu-diziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giu-dice e non soggiace al solo mezzo della “revoca” di cuial citato art. 2732 c.c.”.9. - Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato,avendo la corte d’appello correttamente ammesso laprova testimoniale in un caso nel quale la quietanza èpriva di efficacia pienprobante.10. - Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata ap-plicazione degli artt. 244 e 345 c.p.c., per avere il giudi-ce di appello ammesso la testimonianza su circostanzegià dedotte in primo grado, ma distinte in capitoli solonell’atto di gravame, in contrasto con il principio diunicità della prova.Analoga censura è prospettata, sotto il profilo del viziodi omessa motivazione, con il terzo motivo.10.1. - Occorre preliminarmente rilevare che, con ordi-nanza collegiale in data 26 febbraio 1997, il tribunale diSondrio, accogliendo il reclamo dell’Impresa Costruzio-ni Strade e Scavi e dei M. avverso l’ordinanza del giudi-ce istruttore di ammissione della prova testimoniale ri-chiesta dalla opposta Sondrio Diesel, aveva negato in-gresso alla prova testimoniale - “peraltro inammissibile

GiurisprudenzaContratti in generale

i Contratti 2/2015 151

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 244c.p.c., comma 1, (mancata indicazione dei fatti formula-ti in articoli separati)” - “in quanto, in contrasto con gliartt. 2726 e 2722 c.c., avente ad oggetto patti aggiuntio contrari al contenuto di documento (dichiarazioneverbale di vendita di autoveicolo ...) per i quali si alle-ghi che la stipulazione è stata anteriore o contempora-nea”.Tanto premesso, l’uno e l’altro motivo sono infondati.Trova applicazione il principio - costante nella giuri-sprudenza di questa Corte (Sez. II, 13 maggio 1993, n.5458; Sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719) - secondo cui irequisito della novità al quale è condizionata, a normadell’art. 345 c.p.c., comma 2, (nel testo, ratione temporisapplicabile, anteriore alla L. 26 novembre 1990, n.353), l’ammissione dei mezzi di prova in appello, nonosta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissi-bile per genericità nel giudizio di primo grado, possa es-sere riproposta in secondo grado mediante la deduzionedi capitoli dettagliatamente articolati, dal momento cheil potere conferito al giudice di consentire in primo gra-do l’integrazione della prova testimoniale dedotta inmodo incompleto comporta, a fortiori, la possibilità perla stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlospontaneamente in appello.Né è configurabile il lamentato contrasto con il princi-pio di unicità della prova.L’infrazionabilità o contestualità della prova, essendo fi-nalizzata a garantire l’immediatezza e la genuinità dellastessa, interviene solo quando una prova testimonialesia già stata espletata in primo grado, sì da escludereche possa ammettersene, in appello, un’ulteriore frazio-ne sulle stesse circostanze o su circostanze integrative(Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17567; Sez. III, 20 settembre2006, n. 20327); laddove nella specie in primo gradonessuna prova testimoniale è stata espletata, avendo iltribunale, in sede di reclamo, dichiarato inammissibilela prova cui il giudice istruttore aveva dato ingresso.11. - Il quarto motivo denuncia violazione ed errata ap-plicazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c. e art. 92 c.p.c.,nonché vizio di motivazione, per avere il giudice di ap-

pello condannato gli odierni ricorrenti al pagamentodelle spese processuali di entrambi i gradi di merito, no-nostante la prova orale avesse potuto essere dedotta sindal primo grado.11.1. - La censura è priva di fondamento, perché il giu-dizio sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte,le spese di lite, a norma del combinato disposto dell’art.92 c.p.c. e art. 345, comma 2, c.p.c. (nel testo previgen-te), rientra nel potere discrezionale del giudice di meri-to ed esula dal sindacato di legittimità, ove non sia vio-lato il principio secondo il quale le spese non possonoessere poste a carico della parte totalmente vittoriosa(Sez. III, 2 agosto 2002, n. 11537; Sez. I, 1 febbraio2007, n. 2212).12. - Con il quinto motivo si lamenta “insufficiente mo-tivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio(sussistenza di prassi commerciale in materia di venditadi veicoli)”.Il sesto motivo censura “illogica ed insufficiente moti-vazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio(rapporto tra Sondrio Diesel, Impresa M. e CogevalS.p.a. e rilevanza ex art. 2710 c.c. dell’estratto notarileprodotto in appello dall’Impresa M.)”.Con il settimo mezzo ci si duole della “illogica ed insuf-ficiente motivazione su fatto controverso e decisivo peril giudizio (credibilità della testimonianza della signoraC.)”.12.1. - Tutti e tre i motivi - afferenti a pretesi vizi dellamotivazione della sentenza impugnata - sono inammis-sibili.Nella specie risulta applicabile il disposto dell’ora abro-gato art. 366-bis c.p.c., ma i motivi sono del tutto ca-renti di un momento di sintesi, omologo al quesito didiritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limitidelle censure proposte a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.(Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).13. - Il ricorso è rigettato.La complessità della questione veicolata con il primomotivo giustifica l’integrale compensazione tra le partidelle spese del giudizio di cassazione.

IL COMMENTOdi Emanuele Tuccari (*)

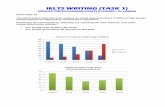

La pronuncia in rassegna rappresenta una vera e propria “sentenza-manifesto”, che ricostruisce per inte-ro il panorama della disciplina applicabile alle diverse figure di quietanza. In particolare, si distingue laquietanza “tipica” - cui si applica per analogia la disciplina sulla “revoca” della confessione che comportala delimitazione dei casi d’invalidazione alla dichiarazione determinata da errore di fatto o da violenza(art. 2732 c.c.) - dalla quietanza “di favore” - cui si applica la disciplina della simulazione anche in meritoalle limitazioni circa i mezzi di prova ammissibili (art. 1417 c.c.) - e dalla quietanza “atipica” - cui si applicainfine, sempre in via analogica, la disciplina della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che consen-te l’ammissibilità di ogni altro comune mezzo istruttorio, compresa la prova testimoniale.

(*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in for-ma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

GiurisprudenzaContratti in generale

152 i Contratti 2/2015

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Il caso

L’acquirente di un autocarro propone opposizio-ne avverso un decreto ingiuntivo avente ad ogget-to il prezzo della compravendita, sostenendo diaver già provveduto al relativo pagamento: l’adem-pimento sarebbe comprovato, secondo l’opponen-te, dalla quietanza inserita nella c.d. dichiarazioneunilaterale di vendita, che - nel caso di contrattostipulato verbalmente - supplisce all’atto scritto aifini della pubblicità automobilistica ex art. 13 delR.D. 29 luglio 1927, n. 1814 (1).Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il

decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile, aisensi degli artt. 1324, 2722 e 2726 c.c., la prova te-stimoniale richiesta dall’alienante a dimostrazioneche il pagamento asseverato dalla quietanza nonsarebbe, in realtà, mai avvenuto.Il giudice di secondo grado - ritenuto inapplica-

bile, nel caso di specie, l’art. 2722 c.c. - assume in-

vece la testimonianza proposta dal venditore ed ac-coglie il gravame, confermando il decreto ingiunti-vo originariamente emesso.La seconda sezione della Corte di cassazione ne

chiede - attesa la particolare importanza della que-stione - la rimessione alle Sezioni Unite per valuta-re se, in base al combinato disposto degli artt.2726 e 2722 c.c., il divieto di prova testimoniale siestenda o meno alla quietanza rilasciata dal vendi-tore di un autoveicolo nel contesto della dichiara-zione unilaterale di vendita da lui firmata e debita-mente autenticata.

Quietanza “tipica”: la natura confessoria

e le conseguenze processuali

L’art. 1199 c.c. disciplina - come noto - la c.d.quietanza (2), stabilendo il diritto del debitore a rice-vere l’attestazione dell’avvenuto pagamento e, con-

(1) Secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr.Corte cost. 20 marzo 1974, n. 73, pubblicata online suwww.giurcost.org), puntualmente richiamato dalla pronunciain rassegna (cfr. § 7.1), la dichiarazione unilaterale di venditaautenticata sarebbe stata prevista dalla legge unicamente co-me formalità necessaria, nelle ipotesi di contratti stipulati ver-balmente, al fine di ottenere l’annotazione dell’intervenuto pas-saggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico(P.R.A.). In quest’ottica, ormai consolidatasi anche nella giuri-sprudenza della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. 26luglio 2004, n. 13991, in Mass. Giust. civ., 2004), gli autoveicolipossono essere validamente alienati ed acquistati tra le parti -al pari degli altri beni mobili - con la semplice forma verbale el’atto scritto, richiesto solo ai fini delle iscrizioni e delle trascri-zioni nel pubblico registro automobilistico, può essere supplitoproprio dalla suddetta dichiarazione unilaterale firmata dalvenditore, debitamente autenticata.

Inoltre, si osserva, il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 contiene ledisposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l’istituzione del Pubblico RegistroAutomobilistico presso le sedi dell’Automobile club d’Italia. Inparticolare, l’art. 13 del suddetto R.D., come successivamentemodificato e integrato, stabilisce che: “Per ottenere l’annota-zione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimentodi proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi all’ufficio provin-ciale dell’A.C.I. nel cui Pubblico Registro l’autoveicolo è iscrit-to: 1) il titolo, in originale o in copia autentica, che dà luogo altrasferimento di proprietà; 2) il foglio complementare della li-cenza di circolazione; 3) due note indicanti: a) il numero dellalicenza rilasciata dall’Ispettorato compartimentale della moto-rizzazione civile; b) il numero del volume del Pubblico RegistroAutomobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l’au-toveicolo; c) la natura e la data del titolo che dà luogo al trasfe-rimento; d) il nome, il cognome, la paternità, la professione ocondizione sociale e la residenza delle parti (1). Il funzionariodell’A.C.I. nella parte del foglio all’uopo destinata, annota il tra-sferimento di proprietà, indicando: la natura e la data del titoloche vi dà luogo; il nome, il cognome, la paternità, la professio-ne o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario;la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel re-gistro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono col-

locati, una delle note prodotte dalla parte e l’atto che dà luogoal trasferimento. Della avvenuta annotazione attesta nel fogliocomplementare della licenza, che restituisce al richiedente conuna delle note, nella quale certifica l’avvenuta annotazione deltrasferimento sul Pubblico Registro (2). La denunzia alla com-petente Prefettura dei passaggi di proprietà prevista dal com-ma 1 dell’art. 71 del R.D.L. 8 dicembre 1933, n. 1740, deve es-sere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel Pubblico Re-gistro dalla esibizione del foglio complementare della licenza,da cui risulti l’annotazione nel Pubblico Registro dello avvenu-to trasferimento di proprietà (3). Gli atti che danno luogo al tra-sferimento di proprietà dell’autoveicolo devono essere scrittisu carta da bollo da centesimi 50 e devono essere registrati,agli effetti della legge di registro, prima dell’annotazione deltrasferimento nel Pubblico Registro Automobilistico, con latassa fissa di lire 25 (4). Se il trasferimento derivi da vendita se-guita verbalmente, l’atto scritto è supplito, ai fini dell’annota-zione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiara-zione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa sucarta da bollo da centesimi 50 e registrata, agli effetti della leg-ge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente(5)”.

(2) In realtà, il legislatore, pur disciplinandola nell’ambitodell’art. 1199 c.c., si riferisce più volte alla c.d. quietanza sianell’ambito del codice civile (in sede d’imputazione del paga-mento, art. 1195 c.c.; di surrogazione, art. 1202 c.c.; di solida-rietà, art. 1311 c.c.; di prove documentali, artt. 2704 e 2708c.c.; di poteri dei commessi dell’imprenditore, art. 2213 c.c.; diapprovazione del bilancio finale nelle società per azioni, art.2454 c.c.) sia nell’ambito della legislazione speciale (art. 45 delR.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, “Modificazioni alle norme sul-la cambiale e sul vaglia cambiario”; art. 37 del R.D. 21 dicem-bre 1933, n. 1736, “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’as-segno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto di emissio-ne, del banco di Napoli e del banco di Sicilia”; art. 8 della l. 15dicembre 1990, n. 386, “Nuova disciplina sanzionatoria degliassegni bancari”; artt. 154, 156, 159 del D.P.R. 29 marzo1973, n. 156, “Testo Unico delle disposizioni in materia posta-le, di bancoposta e di telecomunicazioni”; artt. 8 e 9 del D.P.R.1 giugno 1989, n. 256, “Approvazione del regolamento di ese-cuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunica-zioni (servizi di bancoposta)”; artt. 231, 232, 238, 240, 241,

GiurisprudenzaContratti in generale

i Contratti 2/2015 153

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

testualmente, il dovere del creditore - a richiesta ed aspese del debitore - a rilasciarla (3).La quietanza si configura pertanto come una “di-

chiarazione (documentale) avente un contenuto ti-pico e predeterminato: e, precisamente, l’assevera-zione dell’avvenuto «pagamento», ossia del fattoche il creditore stesso ha ricevuto una prestazionespecificamente indicata” (4).In quest’ottica, la dichiarazione proveniente dal-

l’accipiens e diretta al solvens richiedente (c.d. quie-tanza tipica) viene solitamente ricondotta - poiché

attesta un fatto sfavorevole al dichiarante e favore-vole al destinatario del documento - alla confessio-ne stragiudiziale (art. 2735 c.c.) (5).Ciò comporta, da un lato, l’irrevocabilità della

dichiarazione (salvo che sia stata indotta da erroredi fatto o violenza morale: art. 2732 c.c.) (6) e, dal-l’altro, l’efficacia di piena prova dei fatti dalla stes-sa asseverati (ex artt. 2733, comma 2, e 2735, com-ma 1, c.c.) (7).

243, 244, 245, 249, 250, 251, 421, 422, 423, 424, 425, 426 delR.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministra-zione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;art. 5 della L. 6 giugno 1991, n. 175, “Revisione della normati-va in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbli-che”). Sul punto, cfr. Capobianco, Contributo allo studio dellaquietanza, Napoli, 1992, 13 ss.

(3) Sulla c.d. quietanza, oltre alla monografia di Capobianco(Contributo allo studio della quietanza, cit.), cfr., per tutti, Loca-telli, voce Quietanza (atto di), in Noviss. dig. it., XIV, Torino,1967, 705 ss.; Cecchetti, voce Quietanza (dir. priv.), in Enc. dir.,XXXVIII, Milano, 1987, 161 ss.; Beccaro, Quietanza, in Riv. dir.civ., 1989, II, 717 ss.; Granelli, voce Quietanza, in Dig. disc.priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, 172 ss.; Id., La quietanza, inStudium iuris, 1999, 132 ss. Alla sostanzialmente limitata at-tenzione finora dedicata dalla dottrina al tema della c.d. quie-tanza si contrappongono, come si avrà modo di rilevare nelcorso della trattazione, non solo un grande ricorso a tale stru-mento nella prassi commerciale, ma, soprattutto, una vera epropria escalation di pronunce giurisprudenziali - non semprein grado, peraltro, di fornire indicazioni univoche all’interprete -sul valore giuridico d’attribuire a tali attestazioni di avvenutopagamento.

(4) Granelli, voce Quietanza, cit. 164; Id., La quietanza, cit.,132. In giurisprudenza, sulla definizione e sull’illustrazione deidiversi tipi di “quietanze”, cfr. Cass., 21 gennaio 2014, n.4196, in Dir. & giust., 2014, con nota di Perrotta.

Sono tradizionalmente escluse - secondo la dottrina (cfr.,per tutti, Cian, voce Pagamento, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII,Torino, 1995, 249) - dal contenuto tipico (e obbligato) dellaquietanza tutte le pronuntiationes, nella prassi contenute spes-so all’interno del documento di quietanza, attraverso cui il cre-ditore attesta addirittura l’integrale adempimento delle obbli-gazioni in atto tra le parti e la conseguente liberazione del de-bitore da ogni ulteriore vincolo obbligatorio (i documenti diquietanza caratterizzati da questo particolare, e più ampio,contenuto sono denominati solitamente “quietanza a saldo” o“quietanza liberatoria”).

Sono altresì escluse dal contenuto tipico (e obbligato) dellaquietanza le asseverazioni circa l’esattezza dell’adempimentononché la manifestazione di giudizi o valutazioni in ordine allasua rilevanza nell’ambito di un determinato rapporto obbliga-torio (in questo senso, cfr. Granelli, voce Quietanza, cit. 165-166; Id., La quietanza, cit., 133).

(5) Tale ricostruzione, ormai consolidata in giurisprudenza(cfr., ex multis, Cass., 31 ottobre 2008, n. 26325, in Mass.Giust. civ., 2008; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196, cit.), risultaprevalente anche in letteratura (cfr. Beghini, La prova per testi-moni nel rito civile, Padova, 1997, 56 ss.; Beccaro, Quietanza,cit., 717 ss.; Di Majo, voce Pagamento (dir. priv.), in Enc. dir.,XXXI, Milano, 1981, 568; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, 575). Non mancanoperò voci critiche, seppur con accenti molto diversi fra loro,sulla riconducibilità del documento avente ad oggetto l’asse-verazione dell’avvenuto pagamento tra le dichiarazioni confes-

sorie (cfr. Cavandoli, La quietanza, Parma (ed. provv.), 1970,113 ss.; Cecchetti, voce Quietanza (dir. priv.), cit., 167-168; Ca-pobianco, Contributo allo studio della quietanza, cit., 145 ss.).Sul punto si avrà modo di tornare nel corso della trattazione(cfr. infra § 4).

(6) Sulla c.d. revoca della confessione si è sviluppato nelcorso degli anni un ampio dibattito dottrinale. In passato, si èconfigurata la “revoca” dapprima come strumento negozialevolto al ripristino della c.d. libertà del volere (Lessona, Confes-sione (materia civile), in Dig. it., VIII, 1, Torino, 1896, 831), suc-cessivamente come strumento, non più negoziale, diretto afornire una “prova contraria” (Carnelutti, Sistema di diritto pro-cessuale civile, I, Padova, 1936, 758), infine come una specied’impugnazione (Montesano, Sull’animus confitendi e sullateoria oggettiva della confessione, in Riv. dir. proc., 1950, II, 22;Mirabelli, L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli,1955, 420; Denti, Dall’azione al giudicato, Padova, 1983, 221).In realtà, la dottrina più recente - riprendendo l’insegnamentodi Furno (voce Confessione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., VIII, Mi-lano, 1961, 903 ss.) - sembra far rientrare la “revoca” ex art.2732 c.c. nel genus della c.d. invalidazione (Comoglio, Le pro-ve civili, Torino, 2010, 689 ss.; Segatti, La confessione, in Laprova nel processo civile, a cura di Taruffo, in Tratt. dir. civ. ecomm., già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato daSchlesinger, Milano, 2012, 559, spec. 564). In quest’ottica piùrecente, cfr. l’art. 2.46 (“Invalidazione della confessione”) delprogetto di riforma del 2008 elaborato da Proto Pisani (in Foroit., 2009, V, 35).

(7) La dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento si rife-risce a fatti come l’avvenuta ricezione da parte del creditore, diuna determinata prestazione e l’eventuale manifestazione, daparte del debitore adempiente, della volontà di soddisfare unaspecifica obbligazione, rientrando così nell’ambito delle dichia-razioni confessorie piuttosto che nell’ambito delle dichiarazioniricognitive. Sulla distinzione tra la confessione quale dichiara-zione asseverativa di fatti e il riconoscimento quale dichiarazio-ne asseverativa di diritti, cfr., per tutti, Granelli, voce Confessio-ne e ricognizione nel diritto civile, in Dig. Disc. priv., sez. civ., III,Torino, 1988, 431 ss.

In una prospettiva decisamente diversa (e minoritaria), Ca-pobianco (Contributo allo studio della quietanza, cit., 133 ss.,spec. 160), pur riaffermando la distinzione tradizionale tra con-fessione di fatti e ricognizione di diritti, ritiene preferibile attri-buire alla quietanza di per sé il valore di un atto ricognitivo del-l’inesistenza del debito. In particolare, secondo Capobianco,“la quietanza, a differenza di quanto accade nella confessione,non è un atto a contenuto libero che può riguardare cioè fattidi ogni genere purché sfavorevoli al confitente, ma è atto acontenuto predeterminato avente riguardo a un fatto tipico,l’adempimento, che non può che avere l’unico significatoestintivo (totale o parziale) del rapporto obbligatorio; si vuol di-re, in altri termini, l’adempimento è un «fatto» che gioca sem-pre nell’ambito di un rapporto e che il riconoscimento (dell’effi-cacia estintiva totale o parziale) di un pagamento implica sem-pre di per sé un giudizio di valore”.

GiurisprudenzaContratti in generale

154 i Contratti 2/2015

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Quietanza “di favore”: dalla naturaconfessoria alla simulazione delledichiarazioni di scienza

Nella prassi, la quietanza è stata però spesso uti-lizzata dal sedicente accipiens per rilasciare attesta-zioni di pagamento non solo nella piena consape-volezza della loro non rispondenza al vero, ma so-prattutto senza alcuna volontà di liberare il debito-re dai propri obblighi (c.d. quietanze di favore o dicomodo) (8).Non sorprende pertanto lo svilupparsi, nel corso

degli anni, di un ampio dibattito dottrinale e giuri-sprudenziale circa il regime d’impugnabilità dellac.d. quietanza di favore (9).Al riguardo, sono state proposte almeno tre di-

stinte ricostruzioni.

La prima, assimilando la quietanza “di favore” al-la confessione stragiudiziale fatta alla parte ex art.2735 c.c., sottolinea la tassatività delle cause di“revoca” della dichiarazione contemplate all’art.2732 c.c. In quest’ottica, la c.d. quietanza di favo-re, non essendo determinata da errore di fatto oviolenza morale, non può essere revocata ed assu-me - al pari della c.d. quietanza tipica - valore diprova legale senza consentire mai l’ammissione di provecontrarie (compresa, ovviamente, la prova testimo-niale). Si considerano, così, del tutto irrilevanti siail dolo, sia la simulazione ai fini dell’impugnazionedella c.d. quietanza di favore, che diventa pertanto- al di fuori delle ipotesi di “revoca” previste dal-l’art. 2732 c.c. - un documento sostanzialmenteinattaccabile (10).

(8) Sul punto, cfr., per tutti, Masucci, Riflessioni in tema diprova dei pagamenti apparenti, in Banca borsa tit. cred., 2003,383. Tali attestazioni - com’è già stato osservato (cfr. Granelli,voce Quietanza, cit., 173) - vanno peraltro tenute distinte dalledichiarazioni, volutamente non rispondenti al vero, rilasciate inattuazione dell’intento del creditore di liberare effettivamente ildebitore dal proprio obbligo (o in attuazione di un diverso in-tento negoziale). In quest’ultimo caso, infatti, il creditore si ser-ve della contra se pronuntiatio per raggiungere finalità cui sonoastrattamente preordinati specifici atti negoziali, tipici o atipici,piuttosto che simulare l’avvenuto pagamento del debito senzaalcuna intenzione di liberare effettivamente il debitore dai pro-pri obblighi. Sulle rilevanti conseguenze processuali della di-stinzione appena illustrata, cfr. Sacco, voce Negozio astratto, inDig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, 50.

(9) Tale argomento finisce spesso per intrecciarsi con il pro-blema - ormai “classico” nella prassi del diritto (processuale?)civile - dell’ammissibilità o meno della prova testimoniale deipagamenti apparenti.

D’altronde, il tema della distinzione tra norme “processuali”e “sostanziali” risulta troppo ampio e complesso per esserequi, anche solo superficialmente, affrontato. Tuttavia, sembraopportuno sottolineare come lo studio circa la natura - proces-suale o sostanziale - delle disposizioni sulle prove (in particola-re degli artt. 2697 ss. c.c.) costituisca tradizionalmente un ter-reno d’indagine privilegiato nel tentativo di tratteggiare una di-stinzione generale tra norme “processuali” e norme “sostan-ziali”. Alla visione c.d. sostanzialista, che attribuisce, per l’ap-punto, natura sostanziale alle norme sulle prove civili, si è op-posta peraltro non solo una visione c.d. processualista, che vi-ceversa configura le disposizioni sulle prove come norme dinatura processuale, ma anche tutta una serie di visioni c.d. in-termedie, che contestano direttamente l’opportunità di addive-nire ad una distinzione, assoluta e astratta, tra i due tipi di nor-me. In quest’ultima prospettiva, si sviluppa l’opera di Denti,che, all’esito di un’analisi molto articolata (e largamente condi-visibile), evidenzia l’inutilità d’inseguire, “quali ombre della ca-verna platonica, i concetti astratti di norma processuale e dinorma sostanziale, quando nessuno se ne serve allorché deveoperare delle scelte, nelle concrete situazioni in cui le sceltedebbono essere compiute [...] sembra, invece, assai più razio-nale rendersi conto dei reali criteri in base ai quali le normevengono qualificate, nelle diverse situazioni e nei diversi tipi diconflitti, e chiarire le esigenze in vista delle quali i criteri stessivengono elaborati”. In quest’ottica, “il problema della naturagiuridica delle norme sulle prove non può essere consideratocome problema a sé stante, avulso dai contesti nei quali si po-ne, ma ammette una pluralità di soluzioni, relative alle concre-

te esigenze che di volta in volta le sollecitano” (Denti, La natu-ra giuridica delle norme sulle prove civili, in Riv. dir. proc., 1969,8 ss., spec. 34-35; Id., Dall’azione al giudicato, cit., 292-293).Lo stesso Autore aveva peraltro già evidenziato precedente-mente la necessità di “relativizzare” - in opposizione sia alla ri-costruzione dell’Allorio (Per una teoria dell’oggetto dell’accerta-mento giudiziale, in Jus, 1955, 192 ss.), che, richiamandosi alla“razionale interpretazione dei fenomeni giuridici”, aveva indivi-duato un canone generale (e astratto) idoneo a distinguere tradiritto sostanziale e processuale nella distinzione tra situazionigiuridiche idonee a formare autonomo oggetto di un processoautonomo di accertamento (regolate dalle norme di diritto so-stanziale) e situazioni rilevanti nel corso del processo (regolatedalle norme di diritto processuale), sia alla ricostruzione diChiovenda (La natura processuale delle norme sulla prova e l’ef-ficacia della legge processuale nel tempo, in Saggi di diritto pro-cessuale civile, I, Roma, 1930, 241 ss.), che, richiamandosi in-vece ad un’analisi teleologica delle finalità della norma, avevaattribuito la natura processuale o meno alle norme sulle provein base al fatto che queste ultime fossero determinate o menoda ragioni processuali (ossia ispirate o meno alla considerazio-ne, da parte del legislatore, degli scopi pubblicistici del proces-so civile) - la distinzione tra norme sostanziali e norme proces-suali con riferimento alle prove civili ex artt. 2697 ss. c.c. (Den-ti, Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali enorme processuali, in Riv. dir. proc., 1964, 64 ss). In particolare,osservava sempre Denti, “tale relatività deriva dalla strutturastessa delle norme sulle prove, che non consente di individua-re la natura della fattispecie regolata in base all’effetto che allafattispecie medesima si ricollega [...] la norma sulla prova è, in-fatti, nel contempo, quanto alla sua struttura, una norma di va-lutazione giuridica (o statica, o sostanziale) ed una norma sullaproduzione giuridica (o dinamica, o strumentale), per usare lanota classificazione di Allorio” (Id., La natura giuridica delle nor-me sulle prove civili, cit., 30; Id., Dall’azione al giudicato, cit.,288). Sulla natura - sostanziale o processuale - delle normesulle prove civili, si rinvia inoltre, senza alcuna pretesa di com-pletezza, a Liebman, Norme processuali nel codice civile, in Riv.dir. proc., 1948, I, 154 ss.; Id., Questioni vecchie e nuove in te-ma di qualificazione delle norme sulle prove, in Riv. dir. proc.,1969, 353 ss.; Cappelletti, La natura delle norme sulle prove, inRiv. dir. proc., 1969, 92 ss. Si è occupato più di recente, seppurin modo sintetico, del tema anche Segatti, La confessione, cit.,525, nt. 7, 550, nt. 75.

(10) In giurisprudenza, cfr. Cass., 14 marzo 1962, n. 503, inMass. Giust. civ.,1962; Cass., 22 ottobre 1968, n. 3398, inMass. Giust. civ., 1968; Cass., 10 dicembre 1971, n. 3592, inForo it., 1972, I, 2152; Cass., 27 giugno 1972, n. 2198, in Foro

GiurisprudenzaContratti in generale

i Contratti 2/2015 155

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

La seconda tesi - decisamente più liberale - re-spinge la qualificazione della c.d. quietanza di favo-re come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.In quest’ottica, il creditore che rilascia al debitoreun’asseverazione di favore non confessa alcun fat-to, ma semplicemente finge di confessarlo: la con-fessione “apparente” deve considerarsi tamquamnon esset, escludendo così ab origine ogni problemadi limiti alla “revocabilità” della dichiarazione exart. 2732 c.c. Inoltre - sottolineato che l’attestazio-ne dell’avvenuto pagamento costituisce una dichia-razione di scienza (e non di volontà) - si escludeanche l’applicazione dei limiti di ammissibilità del-la prova testimoniale: gli artt. 2722, 2726, 1417c.c. si riferiscono infatti - secondo tale visione -soltanto al documento contrattuale. Ne derival’ammissibilità generale della prova per testimoni (e perpresunzioni) in presenza di una “quietanza di favore”,allo scopo di rimuoverne definitivamente la falsi-tà (11), attribuendo al libero apprezzamento del giudi-ce la valutazione circa la concreta attendibilità dellaprova testimoniale (12).La terza tesi - avallata anche dalla Corte di Cas-

sazione a Sezioni Unite nel 2002 (13) - meritaun’attenzione particolare, perché coordina il teno-re letterale (e sistematico) della normativa codici-stica con il problema della falsità della dichiarazio-ne (14). In particolare, combinando la ricostruzio-ne favorevole alla simulazione delle dichiarazionidi scienza e la natura confessoria dell’attestazione

di avvenuto pagamento, finisce per assoggettare lac.d. quietanza di favore, nella misura in cui risultifrutto di un’intesa tra il debitore e il creditore, alla di-sciplina della simulazione (ex art. 1414, c. 3, c.c.) an-che in merito ai mezzi di prova ammissibili (ex artt.1417 e 2729, c. 2, c.c.) (15). In quest’ottica, la si-mulazione della quietanza sembra postulare, perl’appunto, l’accordo necessario tra il dichiarante eil destinatario - come previsto dall’art. 1414, c. 3,c.c. - a porre in essere, almeno apparentemente, ilnegozio confessorio: all’asseverazione “di favore”dell’avvenuto pagamento si applica così per interola disciplina della simulazione, che esclude - al paridegli artt. 2722 e 2726 c.c. - l’ammissibilità dellaprova per testimoni (e per presunzioni), limitando-la soltanto alla domanda proposta da creditori o daterzi e, solo qualora sia diretta a far valere l’illiceitàdel contratto dissimulato, anche alla domanda pro-posta dalle parti (artt. 1417 e 2729, comma 2,c.c.).Tale visione si colloca pertanto in posizione (per

così dire) “intermedia” rispetto alle altre tesi illu-strate, perché affianca alle due cause di “revoca” exart. 2732 c.c. (individuate alla luce della naturaconfessoria attribuita all’asseverazione dell’avvenu-to pagamento) l’ammissibilità della prova testimo-niale nei limiti previsti dall’art. 1417 c.c. senzaconsentire però un generale (e, forse, eccessivo) ri-corso alla prova per testimoni (e per presunzioni)in presenza di c.d. quietanze di favore (16).

it., 1973, I, 803; Cass., 16 novembre 1979, n. 5955, in Mass.Giust. civ., 1979; Cass., 21 ottobre 1992, n. 11498, in Mass.Giust. civ., 1992, 10; Cass., 7 ottobre 1994, n. 8229, in Mass.Giust. civ., 1994, I, 1202. In letteratura, cfr. Panuccio, voceConfessione, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988, 4; Id., La confessio-ne stragiudiziale, Milano, 1960, 46 ss.; Furno, voce Confessione(dir. proc. civ.), cit., 905.

(11) In quest’ottica, sembra porsi unicamente - secondo ta-le ricostruzione - il problema connesso alla rimozione della fal-sità storica dell’attestazione di avvenuto pagamento. In realtà,una ricostruzione del genere, da un lato, sembra sottovalutare- com’è già stato puntualmente sottolineato in letteratura - leesigenze di certezza (giuridica ed economica) nelle transazionicommerciali (che comportano di solito una prevalenza dellaprova documentale ritenuta più sicura e più facilmente reperi-bile rispetto alla prova orale) e, dall’altro, sembra trovare scar-so riscontro sistematico nelle norme sulle prove contenute nel-l’ambito del Libro VI del Codice civile. Sul punto, cfr. Masucci,op. cit., 388-389. In quest’ottica, i più autorevoli sostenitori delprincipio dell’oralità nel processo civile, costretti ad ammetterela superiorità epistemica della prova documentale rispetto allaprova testimoniale, non possono che evidenziare l’esigenza diuna “radicale revisione” delle disposizioni codicistiche sui limitiall’ammissibilità della prova per testimoni (e per presunzioni).Sul punto, cfr., per tutti, Taruffo, La semplice verità, Roma-Bari,2009, 144 ss., spec. 146.

(12) In giurisprudenza, cfr. Cass., 21 marzo 1977, n. 1103,Mass. Giust. civ., 1977; Cass., 10 gennaio 1983, n. 175, inMass. Giust. civ., 1983; Cass., 31 marzo 1988, n. 2716, in Arch.

civ., 1988, 940; Cass. 9 maggio 1995, n. 2747, in Mass. Giust.civ., 1995; Cass., 8 settembre 1997, n. 8730, in Mass. Giust.civ., 1997; Cass., 8 ottobre 1997, n. 9775, in Mass. Giust. civ.,1997; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2093, in Giur. it., 2000, 1355;Cass., 20 marzo 2006, n. 6109, in Mass. Giust. civ., 2006;Cass., 19 marzo 2009, n. 6685, in Mass. Giust. civ., 2009;Cass., 7 marzo 2014, n. 5417, in Mass. Giust. civ., 2014. In let-teratura, cfr., Casella, voce Simulazione, in Enc. dir., XLII, Mila-no, 1990, 606 ss.; Nasti, Sull’ammissibilità della prova testimo-niale della simulazione assoluta della quietanza cade la scuredelle Sezioni unite, in Corr. giur., 2002, 1456 ss.

(13) Sul punto, cfr. Cass., Sez. Un., 13 maggio 2002, n.6877, con nota di Masucci, op. cit., 379 ss., in questa Rivista,2003, 353 ss., con nota di Perrotti, in Corr. giur., 2002, 1451ss., con nota di Nasti, in Giur. it., 2003, 881 ss., con nota diRonco.

(14) Ciò non significa, ovviamente, che manchino in dottri-na forti perplessità rispetto a quest’ultima ricostruzione. In par-ticolare, per una critica recente a tale impostazione, cfr. Nasti,Sull’ammissibilità della prova testimoniale della simulazione as-soluta della quietanza cade la scure delle Sezioni Unite, cit.,1456 ss.

(15) Quest’ultima ricostruzione patisce - secondo una partedella letteratura - dell’ancora insufficiente elaborazione dottri-nale in merito alla c.d. simulazione delle dichiarazioni di scien-za (ex artt. 1324 e 1414, comma 3, c.c.). Sul punto, cfr. Granel-li, voce Quietanza, cit., 173.

(16) In giurisprudenza, oltre alla pronuncia in commento ealla già citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uni-

GiurisprudenzaContratti in generale

156 i Contratti 2/2015

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Quest’ultima ricostruzione sembra coordinare ef-ficacemente la natura confessoria della quietanza“di favore” (artt. 2732 e 2735 c.c.) ed i limiti al-l’ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2722e 2726 c.c.) con le disposizioni sulla prova della si-mulazione (art. 1417 c.c.) (17).

Quietanza “atipica”: la natura confessoria e

le conseguenze processuali

Il caso oggetto dell’attuale intervento chiarifica-tore delle Sezioni Unite resta però estraneo sia al-l’ambito della c.d. quietanza tipica sia all’ambitodella c.d. quietanza di favore. Nel caso di specie,l’attestazione del pagamento è, infatti, diretta - adifferenza delle ipotesi di quietanza c.d. tipica - adun terzo (il conservatore del pubblico registro auto-mobilistico) anziché al debitore (o a chi lo rappre-senta), senza presupporre - a differenza delle ipotesidi quietanza c.d. di favore (o di comodo) - alcunaintesa simulatoria tra creditore e debitore (18).In particolare, le Sezioni Unite sono chiamate

ad esprimersi circa la c.d. quietanza atipica, cioè ladichiarazione documentale dell’avvenuto pagamen-to diretta non già al debitore - come espressamenteprevisto ex art. 1199 c.c. - ma ad un terzo.A tal fine, la Cassazione s’interroga in ordine al-

la natura giuridica da attribuire alla c.d. quietanzaatipica, richiamando l’orientamento giurispruden-ziale che assegna alla quietanza, nel suo contenuto“tipico” di dichiarazione di scienza, natura assimi-labile alla confessione stragiudiziale ex art. 2735c.c. (19).

Tale “assimilazione” (20) comporta - come si èvisto - l’efficacia di piena prova dei fatti asseveratidalla c.d. quietanza tipica (ex artt. 2733, comma 2,e 2735, comma 1, c.c.) e la sostanziale inattaccabi-lità della dichiarazione, salva l’ipotesi della sua “re-voca” (rectius, invalidazione) per violenza o erroredi fatto (ex art. 2732 c.c.) (21).La pronuncia in esame - pur sottolineando che

alcuni rilievi critici della dottrina colgono nel se-gno, allorquando evidenziano che la quietanza, co-me autonomo mezzo di prova, non è tout courtidentificabile con la confessione stragiudiziale - finisceper confermare l’assimilazione della dichiarazione diavvenuto pagamento alla confessione stragiudiziale.In realtà - come sottolinea una parte della dot-

trina - la quietanza costituisce un atto dovuto ed ilsuo rilascio da parte dell’accipiens configura un di-ritto del solvens, laddove la confessione, libera espontanea, non è inquadrabile nell’ambito di unrapporto giuridico (22). Inoltre, la quietanza ha uncontenuto tipico e predeterminato dall’oggetto delrapporto fondamentale, mentre la confessione puòriguardare fatti di ogni genere, purché sfavorevolialla parte che li pone in essere (23). Infine, la di-chiarazione di quietanza riceve dal codice civileuna disciplina in parte diversa da quella previstaper la confessione: il giudice, tenuto conto dellecircostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di pro-va per l’accertamento della data nella quietanza(ex art. 2704, comma 3, c.c.), mentre non può am-mettere la prova per testimoni se la confessionestragiudiziale verte su un oggetto per il quale la

te del 2002 (cfr. supra, nt. 13), cfr. Cass., 28 agosto 1993, n.9135, in Mass. Giust. civ., 1993; Cass., 19 novembre 1994, n.9835, in Fallimento, 1995, 628; Cass., 28 luglio 1997, n. 7021,in Mass. Giust. civ., 1997; Cass., 28 gennaio 2000, n. 988, inMass. Giust. civ., 2000, 170; Cass., 23 gennaio 2007, n. 1389,in Mass. Giust. civ., 2007; Cass., 8 giugno 2012, n. 9297, inMass. Giust. civ., 2012. In letteratura, cfr. Cecchetti, voce Quie-tanza (dir. priv.), cit., 169 ss.; Capobianco, Contributo allo studiodella quietanza, cit., 218 ss. In senso contrario, anche dopo lapronuncia delle Sezioni Unite, cfr. Cass., 20 marzo 2006, n.6109, cit.; Cass., 19 marzo 2009, n. 6685, cit.; Cass., 7 marzo2014, n. 5417, cit.

(17) Sul tema dell’applicabilità in astratto dell’art. 2726 c.c.non solo al pagamento e alla remissione del debito, ma ancheal documento certificativo dell’avvenuto pagamento, cfr. Cre-vani, La prova testimoniale, in La prova nel processo civile, a cu-ra di Taruffo, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012,317; S. Patti, Della prova testimoniale - Delle presunzioni, inCommentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Galga-no, Bologna-Roma, 2001, 75; Beghini, La prova per testimoninel rito civile, cit., 56.

(18) Il ritorno delle Sezioni Unite sul tema dei limiti all’am-missibilità della prova testimoniale con riferimento alla quie-tanza rappresenta peraltro l’occasione non solo per far luce -

come si avrà modo di sottolineare - sulla c.d. quietanza atipi-ca, ma anche per riaffermare l’adozione della suddetta tesi in-termedia sul regime probatorio applicabile alla c.d. quietanzadi favore, che, seppur avallata dalle Sezioni Unite nel 2002, erastata messa in dubbio, come si è visto (cfr. supra nt. 16), dauna serie di pronunce successive della stessa giurisprudenzadi legittimità (cfr. Cass., 20 marzo 2006, n. 6109, cit.; Cass., 7marzo 2014, n. 5417, cit.).

(19) Cfr. supra § 2.(20) L’uso del termine atecnico “assimilazione” sarà in se-

guito giustificato nel corso della trattazione.(21) Sul punto, cfr. supra § 2. In particolare, sulle diverse in-

terpretazioni della c.d. revoca della confessione, cfr. supra § 2,nt. 6.

(22) Sul punto, cfr. Cavandoli, La quietanza, cit., 113 ss.;Cecchetti, voce Quietanza (dir. priv.), cit., 167 ss.; Capobianco,Contributo allo studio della quietanza, cit., 145 ss.

(23) Sul punto, cfr. Cecchetti, voce Quietanza (dir. priv.), cit.,167 ss. In realtà, un’osservazione del genere - osserva Granelli(voce Quietanza, cit., 167; Id., La quietanza, cit., 134) - sollevaun falso problema: “perché una dichiarazione possa qualificar-si come confessoria, essenziale è non già la sua «spontaneità»[...], bensì la sua volontarietà: e tale ultimo requisito, di certo,non viene meno se l’atto è vincolato”.

GiurisprudenzaContratti in generale

i Contratti 2/2015 157

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

prova testimoniale non è ammessa dalla legge (exart. 2735, comma 2, c.c.) (24).Tuttavia, osservano le Sezioni Unite, “quando la

giurisprudenza di questa Corte configura la quie-tanza come un atto unilaterale assimilabile allaconfessione stragiudiziale, non intende perveniread una piena sovrapposizione dei due istituti o adun inquadramento unificante che trascuri i trattidistintivi e qualificanti dell’uno e dell’altro; piutto-sto, intende riconoscere, correttamente, che l’ap-plicazione analogica degli artt. 2732 e 2735 c.c., intema di regime di invalidazione e di efficacia dipiena prova della dichiarazione resa, si giustifica inragione della circostanza che la quietanza, al paridella confessione, reca l’asseverazione di un fatto asé sfavorevole e favorevole al solvens, e che le cita-te norme del codice sono espressive di un principiogenerale che completa la scarna disciplina di queltipico atto giuridico in senso stretto che è la quie-tanza” (25).L’argomentazione della Suprema Corte merita si-

cura condivisione.In particolare, esclusa la sovrapposizione tra i

due istituti, le Sezioni Unite propongono l’applica-zione analogica della disciplina sulla confessionestragiudiziale alla dichiarazione di quietanza, per-ché - posta l’esistenza di una serie di lacune “reali”nella scarna disciplina legislativa della quietanza -sussiste di certo, tra le fattispecie non regolate dallegislatore e le fattispecie disciplinate dagli artt.2730 ss. c.c., una “somiglianza” nell’asseverazionedi un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevoleal destinatario della dichiarazione (c.d. eadem ra-tio) (26).

In quest’ottica, riscontrati i presupposti necessariper la c.d. analogia legis, sembra possibile colmare lelacune della disciplina sulla dichiarazione di quie-tanza “tipica” attraverso l’applicazione analogicadella disciplina sulla confessione stragiudiziale (27).Nel caso concreto - come si è già visto rico-

struendo la fattispecie (28) - la quietanza è conte-nuta (a causa di una svista del creditore) nella di-chiarazione unilaterale di vendita dell’autoveicolo,firmata dal venditore e debitamente autenticata daun notaio, che supplisce all’atto scritto ai fini dellapubblicità automobilistica. Ciò significa che la di-chiarazione di quietanza, anziché essere diretta aldebitore (o a chi lo rappresenta), è funzionalmentediretta al conservatore del pubblico registro auto-mobilistico, ai fini dell’iscrizione del privilegio le-gale previsto ex art. 2 del R.D.L. 15 marzo 1927, n.436. Quest’ultima norma prevede, infatti, che a fa-vore del venditore di autoveicoli, una volta adem-piute le prescritte formalità, spetti, per l’appunto,un privilegio legale per il prezzo o per quella partedi prezzo che sia stato pattuito e che non sia statocorrisposto all’atto della vendita e per i relativi ac-cessori, specificamente individuati nel contratto; eche lo stesso privilegio spetti, osservate le medesi-me formalità, a chi, nell’interesse del compratore,abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo del-l’autoveicolo. L’inserimento della quietanza nel-l’ambito della dichiarazione unilaterale di vendita,attestando - seppur solo apparentemente - l’avve-nuto pagamento dell’autoveicolo, è pertanto fun-zionalmente diretta al conservatore del pubblicoregistro, con il fine di escludere che, in sede di an-notazione del trasferimento di proprietà, venga

(24) Sul punto, cfr. Cecchetti, voce Quietanza (dir. priv.), cit.,167-168. Lo stesso Cecchetti, dopo aver sottolineato ogni pos-sibile carattere distintivo tra quietanza e confessione, afferma:“sulla base di queste considerazioni sembra più appaganteconcludere che la quietanza rappresenti un autonomo mezzodi prova, analogo, ma non coincidente, con la confessione”.Sembra invece decisamente più arduo - (sul punto, cfr. suprant. 7) - attribuire alla dichiarazione di quietanza, in base alle di-stinzioni appena illustrate, il valore di un atto ricognitivo dell’i-nesistenza del debito ex art. 1988 c.c. (cfr. Capobianco, Contri-buto allo studio della quietanza, cit., 150 ss.).

(25) Il passaggio è ripreso direttamente dalla sentenza incommento, cfr. § 6.

(26) In letteratura, si distinguono solitamente le lacune“reali” dalle lacune “ideologiche”. Mentre le lacune “reali” evi-denziano l’assenza di ogni possibile soluzione normativa all’in-terno dell’ordinamento, le lacune “ideologiche” sottolineano“la mancanza non già di una soluzione, qualunque essa sia,ma di una soluzione soddisfacente, o, in altre parole, non già lamancanza di una norma, ma la mancanza di una norma giusta,cioè di quella norma che si desidererebbe che ci fosse, e inve-ce non c’è” (Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993,257). In particolare, “rispetto al diritto positivo, se è ovvio che

ogni ordinamento ha lacune ideologiche, è anche altrettantoovvio che le lacune di cui deve preoccuparsi colui che è chia-mato ad applicare il diritto non sono quelle ideologiche maquelle reali” (Bobbio, Teoria generale del diritto, cit., 257-258).In merito alle lacune dell’ordinamento giuridico, cfr. Conte,Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici, Torino,1962, 35 ss.; Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, Milano,2006 (rist.), 184 ss.; Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, inTratt. dir. civ. comm., già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni,continuato da Schlesinger, vol. I, t. I, Milano, 1998, 262 ss.;Id., Lacune del diritto, in Dig. disc. priv., sez. civ., X, Torino,1993, 269 ss.; Id., Le lacune nell’ordinamento italiano, in La re-gola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico, a cura diBessone-Guastini, Padova, 1995, 53 ss.; Modugno, voce Anti-nomie e lacune, in Enc. giur., Roma, 1988, 3 ss.; Gentili, Il dirit-to come discorso, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Mila-no, 2013, 327 ss.

(27) I presupposti necessari per l’applicazione analogica dinorme sono stati ampiamente analizzati in letteratura. Cfr., pertutti, Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, cit., 132 ss.; Car-caterra, voce Analogia, in Enc. giur., Roma, 1988, 4 ss.

(28) Sul punto, cfr. supra § 1.

GiurisprudenzaContratti in generale

158 i Contratti 2/2015

Arianna Barsacchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

iscritto il privilegio legale ex art. 2 del R.D.L. 15marzo 1927, n. 436 (29).A siffatta quietanza “atipica”, diretta al conser-

vatore del pubblico registro, anziché al debitore,viene ritenuta pertanto applicabile - sulla scortadelle precedenti osservazioni - la disciplina dellaconfessione stragiudiziale fatta a un terzo (art.2735, comma 1, seconda parte, c.c.) (30). In que-st’ottica, la quietanza “atipica” - a differenza dellaquietanza “tipica” e della quietanza di “favore” -costituisce una fonte di prova liberamente apprezza-bile dal giudice e, secondo le Sezioni Unite, “nonesclude la possibilità del ricorso ad ogni altro co-mune mezzo istruttorio” (a partire dalla prova pertestimoni e per presunzioni) (31).

Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazio-ne fornisce sicuramente un contributo importantealla ricostruzione della disciplina applicabile alladichiarazione di quietanza.In primis, la sentenza assimila - senza sovrapporre

- la dichiarazione di quietanza alla confessione stra-giudiziale ex art. 2735 c.c., componendo così, alme-no in parte, un precedente contrasto sorto, sul pun-to, fra l’orientamento consolidato della giurispru-denza di legittimità e le posizioni critiche assuntenel corso degli anni da una parte della dottrina (32).In secondo luogo, si delinea efficacemente il pa-

norama complessivo delle dichiarazioni di quietan-za, distinguendo in modo chiaro fra quietanza “tipi-ca”, quietanza “di favore” e quietanza “atipica”.In particolare, secondo la condivisibile ricostru-

zione delle Sezioni Unite:- la quietanza “tipica” costituisce una dichiara-

zione documentale rilasciata (ai sensi dell’art. 1199