haploidoceros mediterraneus una nueva especie de ciervo en el pleistoceno ibérico

Transcript of haploidoceros mediterraneus una nueva especie de ciervo en el pleistoceno ibérico

haploidoceros mediterraneusuna nueva especie de ciervo en el pleistoceno ibérico

EL PRESENTE DE LA

ARQUEOLOGÍA MADRILEÑA

Haploidoceros mediterraneusUna nueva especie de ciervo

en el Pleistoceno ibérico

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONALAlcalá de Henares

2014 - 2015

Comunidad de Madridwww.madrid.org

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

COMUNIDAD DE MADRID

PRESIDENTE Ignacio González González

Consejería de Empleo, Turismo y CulturaCONSEJERA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA Ana Isabel Mariño Ortega

VICECONSEJERA DE TURISMO Y CULTURA Carmen González Fernández

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO Alfonso Moreno Gómez

DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO Fernando Gonzalo Carrión Morales

DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS Isabel Rosell Volart

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DIRECTOR Enrique Baquedano

JEFA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN Isabel Baquedano Beltrán

JEFA DEL ÁREA DE EXPOSICIONES Inmaculada Escobar

JEFE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN Luis Palop

COMISARIOS Isabel Baquedano Beltrán César Laplana

DISEÑO MUSEOGRÁFICO Y DIRECCIÓN DE MONTAJE DE EXPOSICIÓN Museo Arqueológico Regional

DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PREIMPRESIÓN DE CATÁLOGO Luis Palop

© De los textos: sus autores © De las fotografías: sus autores © De las ilustraciones y gráficos: sus autores

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN B.O.C.M

ISBN: 978-84-451-3503-7DEPÓSITO LEGAL: M-35537-2014

El presente de la arqueología madrileñaEn el preámbulo de la Ley de Museos de la Comunidad de Madrid se cita que “los museos deben contemplarse como centros de servicio público, encargados de dar a los ciudadanos prestaciones derivadas no sólo de la exposición, sino también de la investigación y el goce intelectual y artístico. De tal suerte, se constituyen en espacios de fomento de la participación cultural, lúdica y científica, mediante la conexión de los bienes depositados en ellos”.

Desde el 25 de mayo de 1999, fecha de inauguración del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (MAR), se han presentado en sus instalaciones treinta y una exposiciones de gran formato, que han tratado temas destacados de la investigación arqueológica, tanto a nivel nacional como internacional.

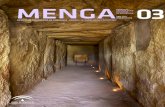

Con la inauguración de la exposición HAPLOIDOCEROS MEDITERRANEUS. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico, el MAR inicia un nuevo tipo de certamen de carácter temporal, de formato pequeño, que tiene como principal misión mostrar aspectos puntuales, pero muy relevantes, de diferentes yacimientos y/o periodos culturales de las excavaciones llevadas a cabo en estos últimos años en la región.

Subyace en esta iniciativa el espíritu de enseñar nuevas perspectivas científicas, así como exhibir el presente de la arqueología madrileña, dando a conocer, además, materiales que forman parte de la colección permanente del Museo.

Con estas exposiciones ofrecemos una mirada distinta del patrimonio arqueológico, en espacios más reducidos, que recogen pocos objetos, explicados con un potente discurso científico, colocados dentro de una vitrina, enfrentándolos al espectador, situado al otro lado del espejo, para que se interrogue sobre el por qué y el cómo, intentando encontrar un mensaje sobre nuestro pasado y nuestra identidad.

La ley incluye dentro del patrimonio arqueológico a todos los vestigios y huellas de la gente que vivió en épocas pasadas, y que llegan al presente tras un laborioso proceso de excavación científica.

Este pasado fragmentado, del que sólo conservamos los objetos, necesita de la investigación para ser descodificado.

Una vez concluida la excavación, los objetos entran a formar parte de las colecciones del centro. Es entonces, cuando el museo tiene el deber de cumplir un requisito básico: permitir a los ciudadanos en general, no sólo a los especialistas o conocedores, descubrir el pasado, explorar, estudiar, y pensar la vida de aquéllos que nos precedieron en el tiempo.

Compartir el patrimonio nos conecta como seres humanos vinculándonos a nuestro presente y a nuestros orígenes. El MAR, como institución pública que es, tiene la obligación de proponer a la sociedad una interpretación rigurosa del pasado y de nuestra cultura, desde la perspectiva de la investigación científica.

Con esta muestra, el Museo Arqueológico Regional comienza una nueva andadura, a través de la cual nos guía la voluntad de ofrecer nuevas miradas de su colección. Visiones que superen la simple contemplación de los objetos y que inviten al público a mantener un diálogo fructífero entre el pasado y el presente.

Ana Isabel Mariño Consejera de Empleo, Turismo y Cultura

Un nuevo ciervo para la dieta neandertalHa pasado ya una década desde que, en 2003-2005, se excavara el yacimiento paleolítico de PRERESA, en Getafe.

Los directores de la excavación, los paleolitistas Joaquín Panera y Susana Rubio, me invitaron a visitar aquel yacimiento que era de enorme interés desde el punto de vista tafonómico, es decir, en lo relacionado con los procesos de formación del susodicho yacimiento y la acumulación de restos de industria lítica y fauna en el mismo.

Como quiera que algunos de los conjuntos óseos aparecían en conexión anatómica, o sea, no desperdigados por la acción de los agentes antrópicos o naturales, Joaquín y Susana nos pidieron ayuda para hacernos cargo, desde el Museo Arqueológico Regional, de su extracción cuidadosa. Envueltos en una “momia” de poliuretano expandido, los restos terminaron de ser excavados en el laboratorio del Museo.

Años después, Susana y Joaquín volvieron a recabar nuestra colaboración. Resultaba que durante el estudio pormenorizado de un conjunto con varias carcasas mezcladas, el paleontólogo Jan van der Made, creía ver restos de un cérvido europeo apenas conocido por unos pocos elementos anatómicos en un par de yacimientos sudgálicos.

El referido bicho había sido bautizado como Haploidoceros mediterraneus, era un gran desconocido en Europa e inexistente en la Península Ibérica.

Como conozco muy bien a Jan, y sé que ha estudiado todas las colecciones paleontológicas en los museos de todo el planeta (¡así, como suena!) nos tomamos muy en serio dicha atribución provisional e iniciamos la excavación, limpieza, consolidación y restauración del bicho en cuestión, y resultó que, en efecto, como Van der Made había pronosticado, se trataba de un par de ejemplares, uno de ellos muy completo, de este nuevo ciervo mediterráneo.

Entretanto se habían descubierto restos de Haploidoceros, aunque de mucha menor entidad, en la Cova del Rinoceront, una torca barcelonesa de gran interés paleontológico.

Nuestro ciervo se caracteriza por poseer unas astas de morfología muy característica, muy diferente a la de los otros cérvidos, y tiene un tamaño intermedio entre el ciervo rojo o común y el gamo.

La preparación de estos fósiles y su estudio ha llevado mucho esfuerzo a los científicos y a los restauradores, pero, en nuestra opinión, ha merecido la pena.

No sólo sabemos hoy bastante más de la biodiversidad ibérica y de la filogenia cérvida de hace casi 100 mil años, que ya de por sí reviste gran interés, sino que, y es una inquietud que me surgió de inmediato, podemos casi asegurar que estos ciervos mediterráneos serían presa muy apetecida por los neandertales.

Muy probablemente esta especie no formó poblaciones muy amplias, pero poseía una talla idónea como presa para un depredador como el neandertal. Los neandertales son grandes cazadores de ciervos, gamos y corzos (además de toda especie de grandes herbívoros) y podemos suponer, sin mucho atrevimiento, que también predó en este nuevo ciervo.

De hecho este importante descubrimiento nos obliga a revisar las colecciones de cérvidos de los yacimientos en el Paleolítico medio. Sucede que muchos elementos anatómicos de ciervos y gamos no son diagnósticos de una u otra especie, y su atribución se hace por criterio de tamaño. Pues bien, al tener nuestro ciervo un tamaño justamente intermedio, habrá que revisar si los Cervus elaphus pequeños o los Dama dama grandes no son en realidad Haploidoceros mediterraneus.

De momento hemos confiado al talento inconmesurable de Mauricio Antón, la recreación ilustrada de nuestro amigo y su relación con los neandertales. Aquí está el resultado. Parece que todo va encajando. Y así se construye el conocimiento sobre el pasado prehistórico.

Por ello hemos querido iniciar esta serie de pequeñas exposiciones de renovación científica y gran interés social para contar El presente de la arqueología madrileña.

Que Uds. lo disfruten

Enrique BaquedanoDirector del Museo Arqueológico Regional

11

ÍNDICE

13 Neandertales en el Valle del Manzanares: el yacimiento arqueológico de PRERESA Susana Rubio y Joaquín Panera

25 Restauración de los restos óseos de Haploidoceros mediterraneus Javier Casado, Ana Pastor y María Gema García

33 Origen de la acumulación de vertebrados del yacimiento de PRERESA José Yravedra Sainz de los Terreros

39 Los grandes mamíferos del yacimiento de PRERESA Jan van der Made & Ana V. Mazo

55 Microvertebrados de PRERESA Hugues-Alexandre Blain y Carmen Sesé

59 Devolviendo a la vida al cérvido de PRERESA Mauricio Antón

Neandertales en el Valle del Manzanares: el yacimiento arqueológico de PRERESASusana Rubio y Joaquín panera*

* Instituto de Evolución en Africa (I.D.E.A.), Museo de San Isidro, Plaza de San Andrés 2, 28005 Madrid, España. Queremos expresar nuestra gratitud a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid por la financiación de los trabajos de excavación del yacimiento de PRERESA; al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid por la restauración de los restos de fauna; a Carlos Burguete, Juan Antonio Mondéjar y Yolanda Corchado por la restauración y extracción de los restos de fauna en campo; a Iván González Pérez, Nuria Gallego Lletjós, Primitivo Javier Sanabria Marcos y Miguel Díaz Moreno por la supervisión de los trabajos de excavación, así como a todos los arqueólogos y paleontólogos que con altas dosis de entusiasmo y esfuerzo excavaron el yacimiento de PRERESA.

14

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

La investigación de los primeros grupos humanos en el valle del Manzanares

El valle del río Manzanares ha jugado un papel destacado en la investigación del período más largo de la humanidad: el Paleolítico. Los vestigios más antiguos de presencia humana anteriores a nuestra especie se remontan a hace unos 500 mil años, y los más recientes a hace unos 40 mil años. Durante este casi medio millón de años, al menos dos especies humanas, Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis, exploraron el valle en búsqueda de agua, alimentos y materias primas para elaborar instrumentos. Compartieron las vegas del Manzanares con grandes mamíferos que hoy sólo viven en ecosistemas africanos, como elefantes antiguos, rinocerontes de pradera, hipopótamos, uros, distintas especies de caballos y ciervos, jabalíes, lobos, leones y probablemente hienas y osos. Durante este largo período, el clima osciló entre ciclos cálidos similares al actual y fríos con temperaturas medias de 5º a 9º C inferiores a las actuales, durante los que las cumbres de la Sierra de Guadarrama se cubrían con nieves perpetuas, y las especies adaptadas al frío se refugiaban en la Península Ibérica. En el último período glaciar llegaron hasta el valle mamuts y rinocerontes lanudos, megaceros gigantes y bisontes de estepa, mientras que otras especies como elefantes antiguos o hipopótamos no pudieron adaptarse a este cambio climático y desaparecieron del paisaje “madrileño”. Hace al menos unos 25 mil años llegaron los primeros representantes de nuestra especie, los neandertales ya se habían extinguido y probablemente otros mamíferos como el Haploidoceros mediterraneus también.

El hallazgo en 1862 en el cerro de San Isidro de útiles líticos asociados a fauna extinguida contribuyó, junto con los descubrimientos realizados en Francia y en Gran Bretaña, al comienzo del reconocimiento de la Prehistoria como ciencia, y marcó el inicio de un dilatado periodo de 150 años de trabajos en la zona que ha puesto al descubierto numerosos yacimientos paleolíticos. Sin embargo, las interrupciones prolongadas de la investigación del Paleolítico en Madrid han impedido que el conocimiento de este período haya alcanzado el nivel que tiene en otras regiones europeas con similar

entidad. Esta carencia se empezó a solventar en la primera década del presente siglo.

Entre 1916 y 1931 se hallaron decenas de yacimientos a lo largo de la calle Antonio López de Madrid, gracias a la intensa labor del prehistoriador alemán Hugo Obermaier (1877-1946), y de sus discípulos Paul Wernert (1889-1972) y sobre todo José Pérez de Barradas (1897-1980). La convulsa Segunda República, la guerra civil y la dictadura, supusieron la paralización de la investigación durante casi medio siglo. Durante la dictadura, la investigación se restringió a la excavación de los restos de diversos elefantes en Villaverde Bajo en 1958 y en Orcasitas en 1959, y a las actividades llevadas a cabo por el Instituto de Arqueología Municipal de Madrid entre 1953 y 1977.

Los estudios geológicos realizados por Alfredo Pérez-González desde comienzos de la década de 1970 en combinación con la excavación del yacimiento de Áridos en el valle del Jarama (Arganda del Rey), codirigida junto a Manuel Santonja, supusieron un hito en la investigación madrileña y en el Paleolítico de España, y marcaron el inicio de una nueva etapa. A partir de los años 80 se revisaron colecciones líticas y faunísticas y se excavaron los yacimientos de Arriaga IIa y Perales del Río, intervenciones dirigidas por Inmaculada Rus y Mercedes Gamazo respectivamente. Estas actuaciones parecían encaminadas a la consolidación de la investigación del Paleolítico en Madrid, pero con el traspaso en materia de cultura a la Comunidad de Madrid en 1985 se priorizó la arqueología de gestión y la elaboración de la Carta Arqueológica. En la década de los noventa sólo cabe destacar las intervenciones arqueológicas que Javier Baena e Isabel Baquedano en Soto e Hijos (Perales del Río) y en TAFESA (Villaverde Bajo) respectivamente.

La importancia del valle del Manzanares para nuestros antecesores

Los grupos humanos del Paleolítico no han sido ajenos a las ventajas del medio fluvial. Sobre todo en el río Manzanares, que desemboca en el Jarama a unos 9 km de PRERESA.

15

Neandertales en el Valle del Manzanares: el yacimiento arqueológico de PRERESA

Los ecosistemas de ribera ocupan un porcentaje reducido de la superficie terrestre, pero son de vital importancia para el desarrollo de la vida. Son un hábitat preferencial para muchas especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos. La presencia constante y abundante de agua, junto con una diversa vegetación, proporciona las condiciones ideales para el desarrollo de una variada comunidad de especies vegetales y animales. Además, los ecosistemas de ribera constituyen auténticos corredores ecológicos, que conectan distintos ecosistemas y facilitan el desplazamiento de muchas especies de vertebrados.

Los tramos bajos del Manzanares y Jarama se enmarcan en unos relieves yesíferos cuyo sustrato salino limita considerablemente el progreso de numerosas especies vegetales y animales, hasta el punto de que se ha desarrollado una singular vegetación denominada gipsófila, que ha propiciado la aparición de varios endemismos. Este ecosistema contrasta, y sobre todo lo haría en un paisaje no antropizado como el del Pleistoceno, con la biodiversidad que ofrecen las riberas de estos ríos, donde la función de corredor ecológico alcanza su máxima expresión, especialmente en verano.

El Manzanares es un río meandriforme que transporta y sedimenta fundamentalmente arenas. En este tipo de

Figura 1. Dispersión de restos de gran bóvido hallados en PRERESA. Detalle del cráneo del bóvido.

16

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

ríos, el cauce tiende a migrar lateralmente, erosionando y resedimentando sus propios materiales dentro del valle, lo que provoca un continuo cambio de lugar del cauce, hasta que por motivos climáticos y/o tectónicos el río se encaja en su vega y se forma una nueva vega o llanura de inundación, dejando conservada parte de la anterior en una cota superior, que se denomina terraza aluvial.

Durante eventos de precipitación intensos, el caudal se desborda y ocupa grandes extensiones de la vega o llanura aluvial. La velocidad del agua y el tamaño del sedimento transportado disminuyen proporcionalmente con respecto a la distancia del cauce. Así, en las zonas más alejadas se produce sedimentación por decantación de limos y arcillas.

Los grupos humanos hemos desarrollado recurrentemente actividades en las vegas de los ríos, de las que muchas dejan restos materiales. Cuando éstos se encuentran lejos del cauce y si se produce un evento de inundación antes de que se dispersen o descompongan, limos y arcillas sepultan esos restos, preservándolos y originando un yacimiento arqueológico.

La proximidad a Madrid del valle del Manzanares ha provocado que la demanda de áridos necesaria para su desarrollo urbano haya sido, en parte, cubierta por los depósitos de este este valle, donde se instalaron numerosos areneros que han dejado expuestos por periodos cortos de tiempo secciones en los depósitos pleistocenos de centenares de metros lineales en los que es posible hallar yacimientos arqueológicos de hace decenas o centenares de miles de años.

A la búsqueda del yacimiento: el hallazgo de PRERESA

A pesar de las evidencias que ponían de manifiesto que el valle del Manzanares es una de las áreas con mayor concentración de hallazgos paleolíticos de Europa, el siglo XX se cerró con un balance decepcionante en cuanto a los datos que permitían comprender la evolución del clima, paisaje, fauna y de los grupos humanos que hollaron sus vegas durante el último medio millón de años. La mayor parte de la información

Figura 2. Superficie excavada en el yacimiento de PRERESA tras la segunda campaña de excavación.

17

Neandertales en el Valle del Manzanares: el yacimiento arqueológico de PRERESA

disponible se había obtenido durante las décadas de los años veinte, cincuenta y sesenta, en un momento en el que las disciplinas científicas que se ocupan de la reconstrucción del pasado se encontraban en un estado muy incipiente, especialmente en España.

En 2002, la inauguración de la exposición temporal “Bifaces y elefantes: los primeros pobladores de Madrid” en el entonces joven Museo Arqueológico Regional, y el inicio de la excavación de los yacimientos del Calvero de la Higuera en Pinilla del Valle, suponen un punto de inflexión en la investigación del Pleistoceno en la región de Madrid. A finales de 2002, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid se hace eco de la implicación que se venía reclamando desde distintos foros respecto a la protección y estudio del Paleolítico de Madrid, y propició un proyecto de investigación sobre el estudio del Pleistoceno de los valles de los ríos Manzanares y Jarama que se llevó a cabo entre finales de 2002 y 2006 por un equipo pluridisciplinar formado por arqueólogos, geólogos, paleontólogos y paleobotánicos. Gracias a este proyecto se han hallado varias decenas de miles de útiles líticos contextualizados geológica y cronológicamente y varios yacimientos arqueológicos, que han aportado tal volumen de información que para su proceso se han realizado tres tesis doctorales y

numerosas publicaciones internacionales en las revistas especializadas más importantes de sus respectivos campos.

El desarrollo urbanístico de la década pasada propició la existencia de un considerable número de areneros y graveras en los valles del Manzanares y Jarama, que removían centenares de m3 diarios de depósitos susceptibles de contener vestigios paleolíticos. Esta circunstancia por una parte suponía una oportunidad única para el conocimiento del pasado, pero por otro lado, las ventanas que estas explotaciones habrían al clima, paisaje y fauna nunca vistos por los ojos de un Homo sapiens permanecían poco tiempo abiertas, si no se escudriñaba en ese momento al otro lado, una información única se perdía para siempre.

En uno de los pocos areneros que quedaban en activo en el Manzanares llamado PRERESA, a 9 km de su desembocadura en el Jarama, a finales de septiembre de 2003 dos jóvenes arqueólogos del proyecto, Iván González y Nuria Gallego, durante la minuciosa inspección que estaban desarrollando en unos niveles de limos y arcillas identificaron unos huesos que por su tamaño sólo podían corresponderse con los de un elefante o mamut. Se situaban a lo largo de varias decenas de metros, sin conexión entre ellos. En ese momento

Figura 3. Aspecto que tienen los depósitos de llanura de inundación en los cortes de las canteras. Deben ser inspeccionadas minuciosamente porque en ellos se hallan los yacimientos que más información pueden proporcionar. A la derecha, Momento del descubrimiento de los primeros restos de elefante en el yacimiento de PRERESA.

18

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

no se podía intuir lo que se escondía detrás de aquellos huesos, pero eran indicios suficientes para considerar que se trataba de un yacimiento que podía proporcionar relevante información. Este hallazgo, en los momentos iniciales del proyecto, confirmó la hipótesis de que el valle del Manzanares es uno de los archivos más importantes de Europa para el conocimiento de la historia del último medio millón de años de nuestro continente. Posteriores e importantes hallazgos en el valle del Jarama, ampliaron el área de este archivo al tramo medio y bajo del valle de este río.

La valoración del yacimiento comenzó por la excavación de un área de cuatro metros cuadrados, en la que se encontraron huesos de las patas, vértebras y costillas de un gran bóvido que podía alcanzar 2,5 m de alzada, pero ningún hueso más de proboscídeo. Sin embargo, apareció una lasca de sílex de indudable factura humana, que por el marco cronológico de la

terraza fluvial en el que se encontraban había sido elaborada por neandertales. El proboscídeo pasó a jugar un papel secundario, y se empezó a considerar la posibilidad de que el bóvido fuera descuartizado y tal vez cazado por estos homininos. En el verano de 2004 se reanudó la intervención, y la superficie excavada se amplió hasta exhumar 80 m2. El gran bóvido continuó apareciendo, sobre todo vértebras y costillas, además de otros huesos de las extremidades y del cráneo, concentrados en un área de unos 20 m2. Además, se descubrieron nuevos restos de proboscídeo, dispersos por toda la superficie excavada, y alguno de ciervo, con lo que la interpretación del escenario se complicaba. El descubrimiento de tan sólo tres nuevas lascas de sílex apuntaba a que los neandertales habían desempeñado un papel secundario. Era necesario conocer una superficie mayor para poder comprender la historia de PRERESA. Transcurrido un año, durante el que se procesaron los datos que se habían obtenido hasta ese momento y se diseñó una estrategia para poder comprender el yacimiento, se amplió la zona excavada en otros 175 m2. Los resultados de esa campaña volvieron a dar un giro a la interpretación. Hacia el Oeste se halló en unos 10 m2 una llamativa concentración de restos de ciervo, en la que destacaba la cornamenta completa. En la zona Norte se recuperaron cerca de 300 piezas de sílex, de las que las lascas más grandes contaban con melladuras en sus filos, lo que permitía asociarlas con el descuartizamiento de los animales hallados en el yacimiento.

PRERESA: ¿escenario de una carnicería neandertal?

En total, se excavaron 255 m2, en los que junto a 754 piezas líticas se documentaron moluscos, anfibios, reptiles, mamíferos de pequeño tamaño como roedores, y otros de gran tamaño entre los que destacan un gran bóvido que se encontraba disperso en un área de unos 120 m2, proboscídeo y una especie de ciervo nuevo de la que se conocía muy poco, llamado Haploidoceros mediterraneus.

Figura 4. Dispersión de restos de Haploidoceros mediterraneus en el transcurso de su excavación.

19

Neandertales en el Valle del Manzanares: el yacimiento arqueológico de PRERESA

De las herramientas empleadas por los neandertales se han conservado sobre todo útiles líticos. Sin duda, utilizaron herramientas de madera, pero rara vez se han preservado, aunque en condiciones óptimas se han llegado a conservar lanzas con las que pudieron cazar animales de gran tamaño. Para obtener un útil lítico cortante es necesario golpear sobre un bloque adecuado o núcleo con un percutor que puede ser de piedra, madera o asta, el trozo que se desprende se denomina lasca y presenta un filo perimetral que puede ser utilizado sin ninguna modificación adicional. El Homo habilis fue el primer hominino que desarrolló esta técnica hace unos 2,5 millones de años en el Este de África. Estas industrias iniciales se conocen como olduvayenses, y están compuestas fundamentalmente por núcleos y lascas, algunas de estas lascas eran retocadas para adaptarse mejor a una funcionalidad concreta o para incrementar su durabilidad. Setecientos mil años después de esos primeros útiles líticos, se produce una revolución tecnológica que podría estar asociada a la aparición en escena del Homo ergaster, y que se ha denominado tecnocomplejo Achelense. Se caracteriza por la elaboración de grandes útiles líticos concebidos mediante esquemas simétricos que proporcionaron útiles multifuncionales, agrupados en ocasiones con el término genérico de hachas de mano (bifaces, hendedores o picos). El Achelense perduró en Europa hasta hace unos 250 mil años, momento a partir del que sólo se documenta la nueva tecnología desarrollada por los neandertales, denominada Musteriense. Esta nueva manera de elaborar útiles líticos es la única existente en Europa hasta la llegada de los primeros representantes de nuestra especie hace unos 35 mil años. El Musteriense se caracteriza por la práctica ausencia de grandes útiles configurados, y por el desarrollo de técnicas para producir lascas de morfología y tamaño definidos, que en ocasiones se elaboran en serie.

La mayor parte de las piezas líticas encontradas en PRERESA son restos de talla y lascas sin retocar, por lo que no hay elementos diagnósticos que permitan asociarlos a un tecnocomplejo concreto. Pero sólo pueden adscribirse al Musteriense considerando la

cronología del tramo de terraza fluvial en la que se halla el yacimiento y por la fecha de 84 mil años de antigüedad obtenida mediante el método denominado Luminiscencia Óptimamente Estimulada.

Figuras 5, 6 y 7. Dispersión de restos de gran bóvido y proboscídeo junto a útiles líticos.

20

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

Las 754 piezas talladas registradas en PRERESA son de sílex, salvo seis que son de cuarzo, a pesar de que es la materia prima dominante entre las rocas que transporta el Manzanares. En este río también es posible encontrar nódulos de sílex, pero habitualmente tienen unos tamaños o formas poco adecuados para su explotación, por lo que es probable que los bloques de materia prima fueran trasladados desde los afloramientos de rocas silíceas cercanos, como los del cerro de La Marañosa o los del interfluvio Jarama-Manzanares, donde en los últimos años se han excavado importantes yacimientos que se han interpretado como áreas de captación de sílex y de elaboración de utensilios líticos.

En PRERESA, junto con la ausencia de los grandes útiles característicos del Achelense, destaca el bajo porcentaje de útiles con sus lados configurados mediante retoque. Empleaban el filo de las lascas sin elaborar, cuando dejaba de ser funcional optaban por utilizar una nueva lasca. Por otra parte, se han registrado todas las partes del proceso de elaboración de útiles líticos, desde las primeras lascas que se obtienen cuando se empieza a trabajar un núcleo hasta las que fueron configuradas como utensilio, junto con centenares de esquirlas que saltan durante el proceso de talla. Además, gran parte

de las lascas encajan unas con otras. Por tanto, el grupo de neandertales que ocuparon PRERESA trasladaron cantos enteros de sílex hasta el sitio y allí mismo fabricaron los útiles que necesitaban.

La distribución de los útiles líticos en combinación con la dispersión y composición de los restos paleontológicos y con las marcas de corte y percusión en algunos restos óseos, señalan que al menos algunos de los grandes mamíferos encontrados en el yacimiento fueron aprovechados por los neandertales. Los restos de proboscídeo son los que más evidencias de intervención humana presentan.

Se han registrado 82 huesos de un mismo ejemplar de proboscídeo, entre ellos fragmentos de defensa, distintos huesos de las patas, vértebras, costillas, una escápula, una tibia casi completa y varios fragmentos de huesos largos. Varios de estos fragmentos presentan evidencias de intervención humana, en concreto marcas de corte y marcas de percusión producidas por útiles líticos. Además, varios huesos presentan fracturas que se hicieron poco después de la muerte del animal y podrían ser antrópicas. Por tanto, en PRERESA no sólo se puede estar seguro de que hay evidencias irrefutables de que un grupo de neandertales consumieron su carne, sino

Figura 8. Zonas inundadas de la vega del río Manzanares tras su desbordamiento. En estas áreas se decantan limos y arcillas preservando los restos que se hallaran en su superficie.

21

Neandertales en el Valle del Manzanares: el yacimiento arqueológico de PRERESA

que además, y por primera vez en Europa, se ha podido demostrar que también consumieron su médula.

Distintos estudios han puesto de manifiesto que los neandertales eran unos eficientes cazadores que se alimentaban en buena medida de carne. Un consumo excesivo de carne magra es perjudicial para el organismo humano. Así, la grasa animal es un recurso necesario para dietas ricas en carne y pobres en carbohidratos, ya que además de su gran aporte calórico sustituyen las funciones de estas biomoléculas. La mayoría de los animales salvajes apenas tienen grasa corporal, por lo que la médula de sus huesos constituyen una fuente importante de nutrientes, además el tuétano contiene ácidos grasos de fácil digestión y buen sabor. Por tanto, la recompensa nutritiva de romper un hueso de elefante para obtener la preciada médula compensaría la ardua tarea que implica este proceso.

Elefantes: el mejor aliado del cazador recolector

A pesar de que la asociación de útiles líticos y huesos de elefante ha sido un tema recurrente en la prehistoria europea, en pocas ocasiones se ha podido tener la certeza de que estos megahervíboros fueron consumidos por humanos anteriores a nuestra especie.

Los elefantes, cuya caza no requiere necesariamente una tecnología sofisticada, no sólo proporcionaron una gran cantidad de carne y grasa a los grupos humanos del pasado. Son considerados como un elemento clave de los ecosistemas que frecuentan. Se ha documentado como grupos de cazadores-recolectores actuales se benefician de la observación de su comportamiento, lo que ha llevado a pensar que podrían haber facilitado la explotación de los recursos e incluso la dispersión de los grupos humanos durante el Paleolítico. Sus complejos mapas mentales, permiten conocer la ubicación de recursos minerales, vegetales y de fuentes de agua, que influyen decisivamente en sus itinerarios. Así, las riberas de los ríos son los ecosistemas que más frecuentan, ya que además proporcionan una amplia variedad de vegetación. Las sendas que forman durante sus desplazamientos son usadas reiteradamente por

los mismos grupos, y por otros mamíferos puesto que conectan puntos estratégicos del paisaje y facilitan sus traslados. En los periodos de sequía, cuando carnívoros y humanos prestan especial atención a estos senderos para la búsqueda de agua y presas vulnerables.

El valle del Manzanares ha jugado un papel relevante en el debate relativo al consumo de proboscídeos durante el Paleolítico Antiguo en Europa. Desde que en 1778 se encontraran junto al Puente de Toledo huesos de elefante, que en ese momento se asociaron al ejército de Aníbal, continuos descubrimientos de estos paquidermos han tenido lugar en las riberas del Manzanares. En 1850, cuando ya se había asimilado que en Europa habían vivido faunas diferentes a las actuales, Mariano de la Paz Graells (1808-1898), catedrático de Anatomía de la Universidad Central, excavó en el Cerro de San Isidro dos acumulaciones de machos adultos de elefante, en lo que constituye la primera excavación paleontológica de España. Es probable que junto a esos restos aparecieran utensilios líticos, pero en ese

Figura 9. Piezas de sílex probablemente empleadas para procesar alguno de los animales hallados en PRERESA: núcleos, lascas, remontajes, y restos de talla.

22

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

momento nadie se planteaba que la especie humana fuera tan antigua.

En el valle del Manzanares se ha registrado un número significativo de yacimientos con industria lítica asociada a restos de elefantes. Los restos de proboscídeos asociados a útiles del Paleolítico medio, en varios casos con marcas de corte y percusión y con fracturas en fresco, muestran que hubo algo más que una relación ocasional entre elefantes y neandertales.

Figura 10. Distribución espacial de herramientas líticas y de restos óseos de elefante. En rojo se destacan los que tienen evidencias de haber sido manipulados por neandertales.

Leyenda Huesos de

proboscídeo Huesos de

proboscídeo con marcas de corte o percusión

Herramientas líticas

Área de excavación

RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS DE HAPLOIDOCEROS MEDITERRANEUSJavier Casado*, Ana Pastor** y María Gema García***

* Conservador y Restaurador de BBCC Arqueológicos. Jefe del Laboratorio de Restauración del MAR.** [email protected]. Conservadora y Restauradora de BBCC Arqueológicos.*** [email protected]. Conservadora y Restauradora de BBCC Arqueológicos.

26

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

Introducción

Durante los meses de abril y mayo de 2014 se ha intervenido un conjunto de huesos pertenecientes al yacimiento madrileño de PRERESA (Getafe, Madrid). Se trata de tres conjuntos numerados: 1, 3 y 12. Todos ellos contienen restos óseos de la poco conocida especie Haploidoceros mediterraneus, en su mayoría vértebras. Los trabajos para la restauración de este tipo de cérvido, que habitó en Europa en el Pleistoceno, comenzaron con la intervención en el año 2012 de sus astas y cráneo en el laboratorio de este mismo centro a cargo de Javier Casado y Ana Palacio1. Para ese trabajo se siguió un criterio de mínima intervención, dejándose los restos en bloque y rebajando el sedimento al máximo posible pero dotando a las piezas de una cierta estabilidad.

Estado de Conservación

Los tres conjuntos se podrían definir como bien conservados, destacando la buena labor de las personas encargadas en su extracción en bloque. Los restos fueron consolidados con una resina de tipo acrílico

1 Conservadora y Restauradora de BBCC Arqueológicos.

junto con su sedimento apreciándose refuerzos de gasa en algunas zonas. La intervención se llevó a cabo en el año 2005.

Los restauradores de esta campaña, Yolanda Corchado y Juan Antonio Mondéjar, vinieron a visitarnos en abril de 2014 para compartir con el laboratorio su experiencia y algunas imágenes. Todos los restos habían sido completamente engasados con una solución de Paraloid B-72 al 20% en acetona. Aquí mostramos algunas imágenes cedidas, pertenecientes a las campaña de 2005.

La figura 3 muestra las imágenes que nos han llegado del conjunto 3. En ellas podemos observar parte de la intervención que se realizó en la excavación.

En la primera fotografía se muestra el conjunto engasado una vez finalizada la consolidación previa de los restos óseos con resina acrílica.

En la segunda imagen se aprecia el momento del vertido del poliuretano expandido en la caja que delimita la agrupación de los restos.

En la última imagen vemos el bloque rígido que se ha formado una vez que la resina ha aumentado de volumen y ha endurecido, haciendo posible extraer los restos del sedimento de la excavación.

Figuras 1 y 2. En las imágenes inferiores se recogen diversos momentos de la intervención realizada en el Laboratorio de Restauración del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (Foto: Mario Torquemada, MAR).

27

Restauración de los restos óseos de Haploidoceros mediterraneus

Mapas de deterioro

Conjunto 1Este conjunto en bloque cuenta con 5 vértebras cervicales relativamente bien posicionadas y en regular estado de conservación. Muchas de las zonas presentan fracturas, pérdidas y pulverizaciones. Ello se debe en parte al tiempo transcurrido entre su intervención y su tratamiento actual.

Conjunto 3Este es el conjunto que más ha variado su estado de conservación, sobre todo en la zona central (números 324, 325, 326, 353) como vemos en las zonas coloreadas en verde de la Fig. 4, donde se ha producido una pulverización de los apéndices de estas vértebras. Los huesos largos como la tibia, metatarso y húmero presentan un mejor estado de conservación, mientras que las costillas, por su morfología se encuentran más deterioradas.

Conjunto 12Se trata de un conjunto bien conservado y cuyas vértebras, costillas y coxal se hayan menos hundidos en el sedimento, lo que facilitó su extracción. Por desgracia se han perdido partes de vértebras lumbares y la zona coxal presenta un regular estado de conservación.

Estrategia de intervención

Antes de tratar las piezas hemos recopilado el máximo de información gráfica disponible: imágenes del periodo de excavación y croquis. También se ha establecido una correspondencia con los responsables de la excavación para extraer el máximo de datos orales.

Hemos descubierto que el sustrato no se ha deteriorado mucho con el paso del tiempo y que muchas de las grietas que posee son inherentes a la calidad del sedimento fluvial, seguramente porque la campaña de extracción se realizó en época estival donde el ambiente es menos lluvioso y las temperaturas elevadas en esta zona de la Comunidad de Madrid.

Tratamientos antes de realizar la microexcavaciónDebido a la importancia de definir la morfología de los huesos se decide sacar moldes de faltas volumétricas de las que se conserva la impronta en el conjunto 12. Estas pérdidas posiblemente hayan sido producidas durante el proceso de excavación o almacenamiento.

Para la reproducción de la impronta se realizan pruebas con distintas masillas y desmoldeantes. Para la ejecución final de los moldes se aplica una primera capa de Silical 100 de CTS y una segunda capa de Vaselina Líquida. El registro se lleva a cabo con dos tipos de masillas, silicona líquida rápida de la marca Prestige y con masilla para madera Plaste+Plus (con la finalidad de acercarnos a la tonalidad

Figura 3. Recuperación del conjunto 3 durante el proceso de excavación.

28

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

del hueso se mezclan tres tonos de masillas, blanca, pino y cerezo). Ambas masillas han registrado adecuadamente la morfología de las improntas siendo la masilla Plaste+Plus más adecuada por su dureza y consistencia permitiendo una mejor manipulación para el estudio. Permite la reversibilidad y diferenciación respecto al original.

Tratamientos durante la microexcavaciónHemos comenzado por realizar una pre-consolidación con Mowital en Etanol al 5% aplicada por goteo, ya que esta intervención aportará cierta consistencia al material óseo de cara a su manipulación durante la extracción. La resina polimérica en alcohol tiene una

Figura 4. Imágenes de los tres conjuntos (1,12 y 3) en el año 2005 antes de su extracción en bloques. Abajo podemos observar aquellos restos que se han perdido (amarillo) y los que se encuentran astillados y pulverizados (verde).

Figura 5. A la izquierda consolidación en zonas disgregadas. A la derecha, vértebra del Conjunto 1 en pleno proceso de excavación.

29

Restauración de los restos óseos de Haploidoceros mediterraneus

capacidad limitada de penetración pero mantiene en cierta medida las propiedades del material aumentando su resistencia mecánica. A medida que microexcavamos y aparecen nuevos fragmentos, debemos pre-consolidarlos dejando un tiempo prudencial para no aportar un exceso de humedad a los huesos. Este producto es perfecto para realizar a la par una limpieza de la superficie de los huesos con hisopos embebidos en etanol y una leve fricción con palos de naranjo.

En algunas zonas encontramos patologías más severas del material óseo: microfisuras, grietas y pulverizaciones. En estas zonas se ha procedido a hacer un engasado con papel japonés o tejido no tejido (dependiendo del área) en Paraloid B72 al 20% en acetona. Este tipo de refuerzos minimizan las pérdidas de material durante el proceso de manipulación evitando desprendimientos por aporte de vibraciones. En un futuro estos refuerzos serán eliminados salvo que fuese preferible dejarlos de forma permanente.

En algunos casos se ha procedido a desengasar con acetona para posteriormente aplicar Mowital al 10% en alcohol. El estado de conservación de los huesos bajo el engasado es relativamente regular ya que en muchos casos aparecen con fisuras y pérdida de esquirlas.

En otras zonas ha sido necesario proteger fragmentos o pegar grietas aplicando directamente Paraloid B72 de tubo (Marca HMG) o Paralaoid al 40 % en acetona para evitar desplazamientos y pérdidas durante la microexcavación. Los restos sobrantes de este material serán eliminados en el futuro, posteriormente a la extracción de las piezas.

Procedimiento de microexcavaciónSe trata de un sedimento que tiene cierta dureza debido a que toda su superficie estaba engasada en origen, con Paraloid al 20% en Acetona, por lo que ha sido necesario aplicar acetona en las capas superficiales de sedimento. Junto con la acetona también se han utilizado etanol puro y etanol en

agua 1:1. Ayudados por la acción de los disolventes eliminamos grandes capas de sedimento con un bisturí, escalpelos y material odontológico y en las zonas cercanas a los huesos por medio de palos de naranjo. Como se observa en la Fig. 6, el sedimento vira ligeramente de tonalidad en las zonas en las que encontramos menos cantidad de consolidante (a medida que vamos rebajando sedimento). En este caso es necesario llevar a cabo una gran labor de excavación ya que los especialistas han encargado individualizar cada uno de los huesos sin mantener el sedimento como soporte.

Para individualizar una serie de huesos como estos se han utilizado los croquis efectuados durante el proceso de excavación por el equipo de paleontólogos. De esta forma podemos utilizar la misma sigla que ellos han utilizado y trabajar sobre los croquis indicando qué piezas se han extraído, fotografiado o de las que se ha abierto ficha; hay que tener en cuenta que hay que ser muy meticuloso en cuanto a la toma de datos ya que estamos trabajando con un buen número de vértebras muy similares, pertenecientes al mismo animal y a tres conjuntos distintos.

Los croquis también nos sirven para hacernos una idea de cómo se encontraban los huesos en el momento

Figura 6. Microexcavación de los restos óseos por medios mecánicos previa aplicación de disolventes orgánicos (Foto: Mario Torquemada, MAR).

30

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

previo a su extracción y nos aportan información para futuras reconstrucciones.

Problemática de fisuras en las partes enterradas de los huesos

Uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado es al mal estado de conservación de las piezas en su cara interna (enterrada) que suele corresponderse con su cara ventral. Todas ellas presentan roturas y fisuras siendo el propio sedimento el que actúa como material de cohesión. Estas fisuras se han podido producir por diversos motivos, pero parecen tener un origen relativamente actual ya que difieren de otras roturas anteriores que sí presentan abundantes restos de sedimento o partes desplazadas (que podemos apreciar en las vértebras debido a su fisonomía).

En el momento en que comienzan los trabajos en un yacimiento, el suelo comienza a percibir mayores cantidades de oxígeno y acumular aguas de lluvia en niveles que antes quedaban protegidos por su propia estratigrafía.

Lo que podemos apreciar en las fotos de la campaña de 2005 es una fuerte desecación de un suelo que seguramente absorbe mucha agua en periodos de lluvia o chaparrones otoñales y estivales. Vistas las grietas que presentaba el sustrato en el momento de la extracción de bloques, podemos deducir que una parte de este deterioro puede tener su origen en una rápida desecación que haya generado tracciones. A ello hay que sumarle las vibraciones que han podido producirse en el momento de extraer los huesos en bloque: bien por la fuerza mecánica que se produce al desplazar el sedimento

Figura 7. Croquis de los conjuntos 3, 12 y 1. Los dos últimos no contienen la sigla dada en las excavaciones a sus piezas por lo que se ha procedido a numerarlas con el objeto de su individualización.

31

Restauración de los restos óseos de Haploidoceros mediterraneus

La manipulación de las piezas debe llevarse a cabo con guantes (látex, nitrilo, algodón).

En el caso de almacenaje se recomienda mantener la pieza a salvo de vibraciones y cambios bruscos de temperatura y humedad relativa. Almacenamiento en un embalaje con paredes rígidas y el interior forrado con espuma de polietileno, manteniendo la pieza dentro de una bolsa de polietileno. En el caso de los restos óseos es recomendable realizar el embalaje del conjunto 12 dentro de un mismo contenedor con celdillas que individualicen cada pieza.

inferior, bien por la expansión de la espuma protectora de poliuretano. La superficie quedó bien protegida a través de un engasado de algodón con Paraloid B-72 al 20% en acetona, pero las partes que quedaron sin excavar no han corrido la misma suerte lo que complica la tarea de extracción si no queremos perder esquirlas o fragmentos enteros de hueso que llegan a desmoronarse y pulverizarse, obligando al restaurador a hacer un consolidación paulatina preventiva con Mowital al 10% en etanol.

Como podemos observar en la figura 8 perteneciente al Conjunto 1 (vértebras 1 y 2) la zona enterrada de ambas ha tenido que ser protegida y consolidada. La zona azul claro representa la superficie fragmentada, la amarilla el refuerzo de papel japonés aplicado a uno de los apéndices que estaba astillado y la zona verde representa la unión de las mismas con la consiguiente deformación de ambas piezas. Esta deformación se debe a la deposición de las mismas, complicando su extracción y provocando pérdidas y deformaciones irreparables.

Recomendaciones de conservación preventiva

En todos los casos, para el estado de conservación de las piezas, será determinante una buena intervención y la conservación preventiva desde el momento de la propia extracción de los materiales.

En relación a las piezas, de cara a su estabilidad mecánica es necesaria una correcta manipulación que evite accidentes que impliquen su fragmentación.

Será a su vez importante mantener unas condiciones climáticas estables, evitando condensaciones y fluctuaciones de humedad relativa, ya que el agua es el agente que puede desencadenar y provocar mayores procesos de alteración en el hueso.

La temperatura adecuada se mantendrá entre 18- 22 ºCRespecto a la humedad relativa los niveles adecuados

deberían sostenerse entre 45 % +/- 5% de variación diaria máxima.

Las condiciones de iluminación deben mantenerse entre 300-150 lux.

Figura 8. Alteraciones postdeposicionales en vértebras cervicales.

Origen de la acumulación de vertebrados del yacimiento de PRERESAJosé Yravedra Sainz

de los Terreros*

* Departamento de Prehistoria Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

34

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

Los estudios zooarqueológicos y tafonómicos realizados sobre los restos de fauna del yacimiento de PRERESA tienen como objetivo precisar cómo los restos de los animales llegaron a donde fueron encontrados en el yacimiento y qué circunstancias se sucedieron desde que llegaron allí hasta que fueron desenterrados.

La zooarqueología es una disciplina que se ha definido de diversas maneras, la acepción más extendida es la que plantea la zooarqueología como el estudio de cualquier disciplina que analice los restos faunísticos presentes en yacimientos arqueológicos. Después hay diversas especialidades que analizan los restos fósiles animales desde diferentes perspectivas, pero por zooarqueología se entienden aquellas que tratan de ver las implicaciones de la fauna con respecto al comportamiento del ser humano. En definitiva es la que da prioridad a las implicaciones culturales de la fauna.

La tafonomía es otra disciplina científica proveniente de la paleontología que trata de identificar, conocer y describir todos los procesos que ocurren

desde que un ser vivo muere hasta que llega a la mesa de laboratorio. Mediante la tafonomía podemos tratar de explicar que fenómenos provocaron la muerte de un ser vivo y todo lo que ocurrió tras su muerte, esto son, interpretar que agentes se lo comieron, los procesos cadavéricos, los mecanismos de desarticulación, los procesos de conservación, degradación, los fenómenos sedimentarios, es decir su enterramiento, los procesos de recuperación mediante la excavación y todos los pasos que ocurren hasta llegar a la mesa de laboratorio. En definitiva es la disciplina que estudia las circunstancias que motivan la destrucción o preservación de los fósiles, desde el momento en el que un ser vivo muere.

La articulación de los estudios zooarqueológicos y tafonómicos permite interpretar la fauna de los yacimientos arqueológicos. La zooarqueología nos permite conocer que especies hubo, cuales fueron más frecuentes, las edades de mortalidad, el transporte de las diferentes partes esqueléticas del animal al yacimiento, el momento de muerte mediante los análisis de estacionalidad, y todos los demás aspectos relacionados

Figura 1. Representación por Mínimo Número de Individuos de los animales representados en PRERESA.

35

Origen de la acumulación de vertebrados del yacimiento de PRERESA

con los animales, como la determinación de sexos, tamaños etc. La tafonomía completa los resultados zooarqueológicos, proporcionando explicaciones que ayuden a interpretar el yacimiento. Esto se debe a que la tafonomía, mediante la utilización de técnicas experimetales actualistas, ha podido recrear marcos de referencia que pueden ayudarnos a reconstruir los procesos que ocurrieron en el pasado y así contribuir a explicar e interpretar los yacimientos arqueológicos con argumentos empíricos.

El yacimiento de PRERESA contiene un conjunto faunístico formado por varias especies de mamíferos, como son un gran proboscídeo (Elephas o Mammuthus), un gran bóvido (Bos o Bison), ciervo mediterráneo, corzo, caballo, tejón y león. El número de restos recuperados es limitado, solo dos especies han proporcionado al menos dos individuos, el ciervo mediterráneo y el bóvido, mientras que las demás están representadas por un ejemplar único (Fig. 1). Todos los individuos de las distintas especies pertenecen a adultos, salvo el león, cuyos restos corresponden a un cachorro.

Los restos del proboscídeo son numerosos y pertenecen a diversas partes del esqueleto (Fig. 2). En la superficie de algunos de estos huesos se han localizado marcas de corte (Figs. 3 y 4) y de percusión realizadas por los neandertales (Figs. 4 y 5). Se aprecia además una fracturación intensa de origen antrópico de los

huesos largos y al cráneo. Estas evidencias nos indican que hace 84 mil años los neandertales realizaron un aprovechamiento intensivo del animal, que va más allá de la carne e incluye la explotación del tuétano, la grasa y los contenidos alimenticios del cráneo. A partir de estos datos podemos confirmar que los neandertales aprovecharon este elefante, pero no sabemos si lo cazaron o si lo encontraron muerto beneficiándose de él posteriormente.

En el caso de los dos bóvidos, uno de ellos corresponde a un esqueleto semiarticulado en el que se encuentran representadas todas las porciones

Figura 3. Hueso de elefante con marcas de corte vinculadas al aprovechamiento cárnico.

Figura 4. Huesos de elefante con marcas de corte vinculadas al aprovechamiento cárnico y paño de fractura vinculado a la fracturación del hueso.

Figura 2. Representación esquelética de los huesos identificados en elefante.

36

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

anatómicas (fig. 6) y sus huesos aparecen íntegros, no fracturados. En este, no se ha encontrado ninguna evidencia de actuación antrópica. Las únicas marcas que se observan en sus huesos son pequeñas muescas producidas por dientes en el borde de alguna costilla, lo que indica un acceso puntual de un pequeño carnívoro sobre el cadáver del gran bóvido. El otro, representado de manera mucho más fragmentaria, sí muestra algunas marcas vinculadas al aprovechamiento cárnico de costillas y huesos largos.

El ciervo mediterráneo se encuentra representado también por dos ejemplares. Uno de ellos incluye restos de la mayor parte de su esqueleto (Fig. 7), mientras que del otro el número de restos es mucho menor. No se ha observado

ninguna evidencia que sugiera actividad antrópica sobre ninguno de los dos individuos. Por el contrario los huesos están completos y gran parte de los elementos anatómicos de Haploidoceros están semiarticulados (Figs. 8, 9 y 10). Tampoco se han observado marcas de dientes ni alteraciones que sugieran que los carnívoros intervinieran sobre los cadáveres de estos animales.

En cuanto a otros animales como el corzo, el león y el caballo, sus escasos restos no permiten precisar la manera en que llegaron al yacimiento ni si fueron aprovechados por animales u homínidos.

A partir de estos datos, podemos interpretar el yacimiento de PRERESA como una acumulación de fauna de distintas especies tal vez producida en diferentes eventos independientes entre sí. No podemos precisar cómo los cadáveres de los distintos animales llegaron a la posición en la que se encontraron, ni si se acumularon todos al mismo tiempo o en momentos sucesivos, tampoco sabemos si los animales fueron cazados o carroñeados por parte de los neandertales, pero si hemos podido determinar a través de las marcas encontradas en los huesos, que los neandertales aprovecharon la carne y la médula de algunos de estos animales, y otros de menor tamaño. Por otra parte, no hay evidencia de intervención humana en todos los animales hallados

Figura 5. Huesos de elefante con marcas de percusión vinculadas a la fracturación del hueso.

Figura 6. Representación esquelética de los huesos identificados en uro. A la derecha Figura 7. Representación esquelética de los huesos identificados en Haploidoceros.

37

Origen de la acumulación de vertebrados del yacimiento de PRERESA

en el yacimeinto, de modo que hay especies que una vez llegada su hora, permanecieron en el yacimeinto hasta su enterramiento definitivo.

En conclusión, PRERESA fue un lugar próximo a un río con cierta cobertura vegetal en el que puntualmente se acumularon cadáveres de distintas especies. Posiblemente la cobertura vegetal favoreció la

preservación de los cadáveres permitiendo que pasaran desapercibidos a los carnívoros y que nos llegaran en casi conexión anatómica hasta nuestros días. Por otra parte, los neandertales sabedores del lugar en ciertas ocasiones utilizarían PRERESA para procesar carcasas como la del proboscídeo mencionado y otros posibles animales.

Figura 8. Pelvis y vértebras en conexión anatómica de Haploidoceros.Figura 9. Vértebras en conexión anatómica de Haploidoceros.Figura 10. Cráneo y astas articuladas de Haploidoceros.

8 9

10

Los grandes mamíferos del yacimiento de PreresaJan van der Made y Ana V. Mazo*

* Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, c. José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid. Las siguientes personas han ayudado o han dado acceso a material figurado aquí: F.X. Amprimoz, C. Argot, P. Brewer, E. Cioppi, A. Currant, A. Lister, F.

Lacombat, S. Madelaine, D. Mania, E. Tchernov, H.W. Tong, I.A. Vislobokova, J. de Vos, E. Westwig, R. van Zelst. Esta publicación es una contribución al proyecto CGL2012-38434-C03-02 del MINECO.

40

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

En el marco de las faunas pleistocenas de los valles de los ríos Manzanares y Jarama en Madrid, el conjunto de grandes mamíferos de PRERESA incluye varias novedades, como es la presencia de león, de tejón y, sobre todo, del ciervo mediterráneo, una especie prácticamente desconocida hasta hace poco.

Haploidoceros mediterraneus, un elemento original en las faunas de mamíferos pleistocenos europeas y madrileñas

Entre los grandes mamíferos del yacimiento de PRERESA, destaca un ciervo con astas muy simples, llamado Haploidoceros mediterraneus o ciervo mediterráneo, representado por un esqueleto parcial de un individuo y por restos de al menos otro individuo. Se trata de una especie prácticamente desconocida hasta hace unos años, lo que llama la atención porque, aunque extinta, se trata de una especie relativamente reciente. En general, el conocimiento sobre las faunas del pasado disminuye a medida que retrocedemos en el tiempo, debido a que el número de yacimientos que llega a nosotros es progresivamente menor. El yacimiento de PRERESA tiene entre 80 y 90 mil años y se incluye por ello en el Pleistoceno Tardío, una de las etapas más recientes de la historia de nuestro planeta. El Pleistoceno abarca desde hace unos 2,6 millones de años (a partir de este momento, Ma) hasta hace 10 mil años, y su parte más reciente, el Pleistoceno Tardío, se extiende desde hace unos 125 mil años hasta hace 10 mil años. A modo de comparación, los dinosaurios se extinguieron hace 65 Ma y nuestro género apareció hace 2,5 Ma. En Europa hay muchos yacimientos del Pleistoceno con fósiles y se creía que ya se conocían perfectamente todas las especies de mamíferos que vivieron en este continente durante su parte más moderna, el Pleistoceno Tardío. El ciervo de PRERESA es un ejemplo de que esto no es así, y de que las faunas que vivieron en aquella época todavía nos depararán algunas sorpresas.

Aunque ya en 1967, la paleontóloga francesa Marie-Françoise Bonifay había nombrado la nueva especie Euctenoceros mediterraneus, el ciervo mediterráneo,

desde entonces la comunidad científica ha ignorado esta especie prácticamente por completo. Cuarenta años más tarde, en 2008, ella y unos colegas describieron más fósiles y vieron que no pertenecían al género Euctenoceros (= Eucladoceros), sino a un nuevo género, al que denominaron Haploidoceros.

El nombre científico de la especie es por consiguiente Haploidoceros mediterraneus. Los nombres científicos de los animales y plantas están en latín o escritos de forma latinizada. Ello se debe a que utilizamos el sistema de clasificación introducido por Linneo en el siglo XVIII, en aquella época el latín era la lengua en la que los científicos se comunicaban entre ellos. La primera parte del binomio, Haploidoceros, hace referencia al género al que pertenece la especie. Este proviene del griego y significa “ciervo simple”, haciendo referencia a sus astas sencillas, con dos puntas solamente. El segundo término, mediterraneus, es el nombre específico y hace referencia a que esta especie se reconoció por primera vez en el yacimiento de Lunel Viel en Francia, en la cuenca hidrográfica del Mediterráneo. Como es un animal con astas, se clasifica como un cérvido (familia Cervidae).

En la actualidad, se ha registrado la presencia del ciervo mediterráneo en cuatro yacimientos: Lunel Viel y Igue des Rameaux en Francia, y Cova del Rinoceront y PRERESA en España. Lo más llamativo de esta especie son sus astas con solo dos puntas en cada una de ellas: una punta en el candil anterior y otra al final de la rama posterior. Es característico en esta especie que el arranque de la rama posterior del asta se oriente inicialmente hacia atrás, y que posteriormente se curve hacia arriba y después hacia delante. Esta morfología se puede observar en la Fig. 1.2. En esta imagen se aprecia un cráneo partido en dos partes (a y b), dos astas (c y d), una mandíbula (g), unas vértebras (h) y costillas (i y j). Las ramas principales de las dos astas (c y d) ocupan la parte central de la figura. En su parte distal se curvan hacia delante. A la izquierda se ve el primer candil derecho del animal (e) con la punta rota y desplazada hacia la izquierda. El primer candil izquierdo (f ) está desplazado y se encuentra junto a la rama principal. En la Fig. 2 se ve el asta de Lunel Viel, que es el holotipo (el ejemplar que define la especie).

41

Los grandes mamíferos del yacimiento de PRERESA

Figura 1Ciervo mediterraneo (Haploidoceros mediterraneus). 1) Maxilar derecho con los tres molares y los tres premolares del mismo cráneo que en la foto a la derecha: vista occlusal. 2) Cráneo de macho, roto en dos partes, la mandibula derecha, las astas derecha y izquierda, vertebras y costillas (foto Mario Torquemada). 3) Último molar (M3) y parte del penúltimo molar (M2) de la mandibula derecha (el ejemplar en la foto a la derecha): vistas lingual, occlusal y bucal. 4) Esquemas del tercer molar o molar de juicio (M3), que demuestran una diferencia entre Cervus y Dama, que se discute en el texto. 5) Escápula izquierda: vistas lateral y distal. 6) Esquemas de la escápula, que demuestran una diferencia entre Cervus y de Dama, que se discute en el texto.

42

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

Hay pocos ciervos con astas con solamente dos puntas. Entre los que tienen astas tan simples, se encuentran los muntiacos asiáticos actuales, pero tienen la rama posterior mucho más corta y no curvada hacia delante.

El hecho de que se haya nombrado un nuevo género para esta especie indica que es diferente de las demás especies conocidas. En la clasificación de Linneo, se agrupan bajo el mismo género especies parecidas o relacionadas, como por ejemplo los gamos Dama dama y Dama mesopotamica. Aun aceptando que el ciervo mediterráneo pertenece a un género distinto de los demás cérvidos conocidos, tiene que tener un antepasado o, al menos, debe ser posible establecer con qué otra especie se encuentra relacionada. En el ciervo que nos ocupa, estamos ante dos escenarios posibles: o evolución local en un ambiente estable o dispersión durante un cambio climático/ambiental. Se ha propuesto que este género es un endemismo que ha evolucionado en España, es decir, su antepasado vivió en España y durante mucho tiempo (varios cientos de miles de años) estuvo limitado geográficamente a nuestro territorio por el clima, el ambiente o una barrera geográfica. La otra hipótesis es que pudo haber evolucionado en otro lugar y haberse dispersado (“migrado”) a Europa occidental, coincidiendo con un cambio climático o ambiental, o por la desaparición de una barrera.

En el caso de muchas otras especies antiguas sabemos que se han podido producir los dos escenarios descritos, esto es, haber evolucionado en Europa o haber llegado por dispersión desde otros ámbitos geográficos. El estudio del ciervo de PRERESA será un ejemplo más que permita a los científicos interpretar tanto su origen como los efectos de los cambios ambientales sobre los seres vivos, incluyendo también dentro de los seres vivos a los neandertales presentes en PRERESA.

Para averiguar cuál puede ser el antepasado o la especie más relacionada con el ciervo mediterráneo, vamos a comparar esta especie con diferentes especies de cérvidos del Pleistoceno de Europa y con varias especies actuales.

Autores que han tratado el problema de las afinidades de Haploidoceros opinan que su antepasado

más probable es un cérvido del Pleistoceno Temprano encontrado en España en Venta Micena cerca de Orce, en Granada, y en Atapuerca TD6, en Burgos. Hay diferentes opiniones sobre el nombre válido para este ciervo, y aquí optamos por referirnos al mismo con el nombre de Dama vallonnetensis (gamo de Vallonet). Recientemente, en yacimientos de comienzos del Pleistoceno Medio, ha sido definida la especie Dama roberti (gamo de Robert), un probable descendiente del gamo de Vallonnet, que al igual que el ciervo mediterráneo posee solo dos puntas en sus astas. Su edad, de comienzos del Pleistoceno Medio, reforzaría una supuesta evolución desde el gamo de Vallonet (Pleistoceno Temprano) hasta el ciervo mediterráneo (Pleistoceno Medio avanzado y Pleistoceno Tardío). Pero una especie de ciervo es más que sus astas, y hay que estudiar también sus huesos y dientes.

Las especies estrechamente relacionadas tienen un antepasado común. Si un carácter ha evolucionado en el antepasado común, este estará presente también en sus descendientes. Para saber si dos especies están relacionadas tenemos que encontrar este tipo de caracteres. Los caracteres que permiten diferenciar Cervus y Dama son relativamente bien conocidos. Si Haploidoceros es un descendiente de Dama vallonnetensis y de Dama roberti, debería compartir algunos caracteres con Dama y no con Cervus. Muchos de estos caracteres son muy sutiles y hay que estar bien entrenado para reconocerlos y evaluarlos. No basta ser paleontólogo, hay que conocer bien este tipo de animales. Consideramos aquí dos caracteres, relativamente fáciles de apreciar:

En Dama, la forma de la pared lingual del tercer molar inferior semeja un escalón, mientras que en Cervus es más recta (como se señala con las líneas punteadas en los esquemas de este diente en la Fig. 1-4). En este caso, el ciervo mediterráneo es parecido a los gamos, incluyendo los de Atapuerca y Venta Micena, pero también es parecido a muchas otras especies, mientras que la pared recta se aprecia en Cervus elaphus y formas estrechamente relacionadas, como Cervus nippon. La pared recta es entonces el carácter que indica una

43

Los grandes mamíferos del yacimiento de PRERESA

Figura 2Distribución temporal de los ciervos del Pleistoceno de Europa occidental y central, más D. mesopotamica. A la izquierda la escala temporal en millones de años, el paleomagnetismo, y los estadios isotópicos (los números rojos e impares indican periodos cálidos y los números azules y pares indican periodos fríos - glaciales). Astas: Aa = Alces alces actual (fotografía Geert Brovard); Ce = Cervus elaphus spelaeus de Neumark Nord (LVH NN97,14184); Cr = Croizetoceros ramosus de Perrier (MNHN); Cs = Capreolus suessenbornensis de holotipo de Süssenborn (IQW 1965/2491 6841); Dama clactoniana de Swanscombe (NHM - sin número); Ddg = Dama dama geiselana de Neumark Nord (LVH 27A6A89’13); Dm = Dama mesopotamica actual (HUJ 7722); Dn = Dama nestii tipo de Valdarno superior (IGF363); Dr-P = Dama roberti holotipo de Pakefield (NCM 2004.831.13/14); Dr-S = Dama roberti paratipo de Soleilhac (MCP Sol 2003-4-390/387); Drh = Dama rhenana de Tegelen (NBC St28148); Dv = Dama vallonnetensis reconstrucción por Euduardo Saiz a partir de material de Atapuerca TE9; Ed = Eucladoceros dicranios del Valdarno superior (IGF 270); Et = Eucladoceros tetraceros de Peyrolles (NHM 34409); Hm = Haploidoceros mediterraneus holotipo de Lunel Viel (MNPE LVIA15728); Mg = Megaloceros giganteus antecedens holotipo de Steinheim am Murr (SMNS); Ms = Megaloceros savini de Süssenborn (IQW 1964/1937 Süss7075); Mso = Megaceroides solilhacus de Soleilhac (MCP); Rt = Rangifer tarandus actual (MNHN). (HUJ = Hebrew University of Jerusalem; IGF = Istituto di Geologia, now Museo di Storia Naturale, Florencia; LVH = Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle; MCP = Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay; NBC = Naturalis Biodiversity Center, Leiden; NCM = Castle Museum, Norwich; NHM = Natural History Museum, Londres; MNHN = Musée national d’Histoire naturelle, Paris; MNPE = Musée national de Préhistoire, les Eyzies).

46

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

relación estrecha entre las especies del género Cervus, mientras que la pared escalonada es un mero carácter primitivo compartido por el ciervo mediterráneo, los gamos y otros cérvidos más.

El otro carácter es la forma de una protuberancia en la escápula (que está indicada con una flecha en la Fig. 1). En Dama tiene forma de gancho, mientras que en Cervus y el ciervo mediterráneo es más recta. De nuevo, la forma típica de Dama parece más extendida entre los cérvidos, mientras que la forma de Cervus es más rara. Caracteres como este podrían indicar que Haploidoceros no desciende de un gamo, y que está algo más relacionado con Cervus. Sin entrar en todos los detalles, hay más razones para dudar de la relación entre Haploidoceros y Dama, incluyendo en este género los gamos de Atapuerca y Venta Micena y otras especies de gamos endémicos insulares.

En principio, Bonifay incluyó el ciervo mediterráneo en el genero Euctenoceros, que es un sinónimo del género Eucladoceros. Este género tiene muchas especies (Fig. 3), pero todas tienen astas con muchas puntas. Otros ciervos gigantes (Megaloceros y Megaceroides) tienen astas con muchos candiles, que frecuentemente se bifurcan o que llegan a formar una palmación (una placa de hueso). A partir de las astas, y sin discutir todos los demás caracteres relevantes, no parece que el ciervo mediterráneo con su asta tan simple pertenezca a este grupo. Y tampoco parece estar relacionado con el pequeño ciervo Croizetoceros, que tiene astas ramificadas al estilo de Eucladoceros.

Además, hay otro grupo de cérvidos, que incluye a corzos (Capreolus y Procapreolus), renos (Rangifer) y alces (Alces), caracterizado por la morfología de los huesos de la mano (o pata anterior) y del cráneo. En este grupo, la sutura entre los huesos frontales y parietales en el cráneo se encuentra en una posición muy posterior. En el cráneo de PRERESA, esta sutura está en una posición normal para la mayoría de los ciervos de Europa, por lo que podemos descartar su pertenencia a este grupo.

De todas las especies de la Figura 3, quedan el ciervo común Cervus elaphus y la especie más primitiva Cervus

Figura 4Cráneos con astas y mapas de distribución de unos ciervos actuales. Axis porcinus: AMNH-113759; Axis axis: NBC-1106; Rucervus duvauceli: AMNH-54497; Panolia eldi: AMNH-54557; Rucervus schomburgki: AMNH-185189; Rusa unicolor: NBC-33825; Cervus nippon: ZICAS S3A. (AMNH = American Museum of Natural History, Nueva York; NBC = Naturalis Biodiversity Center, Leiden; ZICAS = Zoological Institute of the China Academy of Sciences, Pekín.) Las mapas de A. porcinus, R. duvauceli, R. schomburgki y Cervus nippon son de The Ultimate Ungulate Page (http://www.ultimateungulate.com/).

47

Los grandes mamíferos del yacimiento de PRERESA

perolensis, todavía no bien conocida, aunque varias estructuras de los dientes son parecidas a las de Cervus elaphus (y diferentes a las de los gamos). Tiene como mínimo tres puntas. Cervus elaphus tiene astas con muchas puntas y en Europa ha adquirido una estructura en la parte superior del asta con candiles dirigidos en diferentes direcciones llamada corona. Esta evolución es claramente divergente a la del ciervo mediterráneo con sus astas muy simples. Existieron especies de Cervus endémicas insulares con astas simplificadas, pero estaban adaptadas a ambientes sin depredadores y difícilmente podrían haber sido ancestrales de especies continentales y simpátricas (que tienen una distribución geográfica común) con depredadores. Además, las dos especies continentales tienen, como ya se ha mencionado, un tercer molar con la pared lingual recta y no escalonada. Por otra parte, estas dos especies tienen, entre otros caracteres, un segundo premolar alto, con lados laterales planos y con una cresta anterior recta y poco o nada curvada, ni bifurcada, mientras que las demás especies europeas tienen este diente más bajo, redondeado y con esta cresta curvada y frecuentemente bifurcada. En estos caracteres, Haploidoceros se parece tanto a Cervus como a algunos ciervos actuales del este de Asia.

La mayor diversidad de los cérvidos actuales está en Asia. La filogenia de los cérvidos actuales, interpretada a partir del ADN, permite reconocer tres grandes grupos: 1) los alces, renos, corzos y la mayoría de los ciervos americanos, 2) los pequeños muntiacos (todos asiáticos) y 3) un grupo que comprende cérvidos de talla media a grande, casi todos de Asia y los gamos europeos. La única especie fósil de la que ha sido estudiado su ADN es el ciervo gigante Megaloceros giganteus, y el análisis filogenético lo relaciona con los gamos más que con ningún otro cérvido. Sin entrar en los detalles de estos estudios, se puede observar que hay algunas diferencias entre ellos, pero en general Cervus (C. elaphus, C. nippon, C. albirostris) y el sambar (Rusa), por un lado, y los ciervos del padre David y de Eld (Elaphurus davidianus y Panolia eldi), por otro lado, suelen agruparse juntos, mientras que el grupo formado por una o dos especies de Axis (el ciervo moteado y el ciervo porcino), el ciervo

de Duvaucel (Rucervus duvauceli) y el grupo de los dos gamos (Dama) están en una posición más basal (menos relacionados con Cervus).

Como se ha indicado, Cervus exhibe una evolución divergente a la del ciervo mediterráneo ya que el número de puntas de las astas tiende a aumentar. En los géneros Axis y Rusa, la bifurcación entre el primer candil y la rama principal es generalmente alta, y en varias especies, el primer candil es largo, recto y vertical, como en Haploidoceros. Pero las astas tienen tres puntas. Rusa unicolor tiene unos metápodos muy robustos, diferentes a los del ciervo mediterráneo. No consideramos aquí las especies insulares de Rusa de Indonesia y Filipinas. Rucervus duvauceli tiene la rama principal curvada hacia delante como en el ciervo mediterráneo, pero de esta rama salen candiles posteriores (Fig. 4). El ciervo de Eld

Figura 5El ciervo del padre David y sus parientes: 1) Elaphurus davidianus (MNHN), 2) Elaphurus pamiroalajensis (= E. eleonorae) de Kuruksai (PIN 3120-543); 3) E. pamiroalajensis de Kuruksai (PIN3120-592); 4) E. pamiroalajensis (PIN); 5) Elaphurus formosanus de Taiwan (de Otsuka & Shikama, 1978, Rep. Fac. Sci. Kagoshima Univ., 1 , lámina 3). (PIN = Instituto Paleontológico, Moscú).

48

Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

tiene una rama principal curvada de forma semejante y además unos pocos candiles muy pequeños. En cambio, la forma de su primer candil y su separación baja de la rama principal son diferencias con Haploidoceros. El ciervo de Eld se agrupa en los estudios del ADN con el ciervo del padre David. Esta especie tiene una bifurcación más alta y un primer candil más vertical como en el ciervo mediterráneo, pero ramificado. Igualmente la rama principal es similar ya que prácticamente no tiene candiles, pero le falta la curvatura anterior. El ciervo del padre David es conocido por una población cautiva en los jardines del emperador chino en el siglo XIX y todos los ejemplares actuales son descendientes de esta población. Pero este género tiene un registro fósil largo y diverso e incluye formas con la rama principal curvada hacia arriba y hacia delante como en Haploidoceros. La posibilidad de que el origen del ciervo mediterráneo esté cerca de estos dos géneros necesita de un estudio más exhaustivo.

En conclusión, parece más probable que el ciervo mediterráneo se haya dispersado desde Asia a Europa, y menos probable que haya evolucionado en Europa occidental de un gamo o ciervo gigante. Los pocos yacimientos en los que se conoce esta especie tienen una cronología entre 300 y 85 mil años, aunque cuando aumente el número de yacimientos con restos de esta especie este rango de tiempo podría ampliarse. A partir de los conocimientos actuales, la dispersión del ciervo mediterráneo desde Asia hacia Europa tuvo que haber ocurrido hace unos 300 mil años. Entre hace unos 1,2 Ma y 300 mil años, las dispersiones de grandes mamíferos en Europa fueron muy frecuentes y, después de este periodo, algo menos. Casi en cada ciclo glacial hubo dispersiones en la fase glacial e interglacial. Por ejemplo, hace 300 mil años, durante un interglacial se produjo la dispersión del búfalo (Bubalus murrensis) desde China por el norte de Asia hacia Europa. Este animal vivía en ambientes pantanosos y ribereños y sus fósiles son sobre todo conocidos de los sedimentos del río Rin. Se extinguió en Europa durante el siguiente glacial, pero dos ciclos glaciales más tarde, hace unos 120 mil años se

dispersó otra vez por Europa. Los ciervos del padre David y de Eld prefieren los mismos ambientes que los búfalos y si el ciervo mediterráneo está relacionado con estas especies de ciervos, su dispersión pudo estar condicionada por los mismos factores. De momento, el ciervo mediterráneo es conocido en los mismos dos interglaciales que los búfalos y cabe la posibilidad de que se hubiera dispersado igualmente dos veces coincidiendo con unos interglaciares especialmente húmedos y cálidos.

Otros grandes mamíferos del yacimiento de PRERESA

Corzo (Capreolus) En PRERESA se ha encontrado una escápula de cérvido mucho más pequeña que la escápula del ciervo mediterráneo. Esta escápula es ancha como en las cabras, pero tiene el “cuello” más alargado, por lo que parece probable que pertenezca a un corzo. Los corzos son desde hace unos 2 Ma, los únicos cérvidos pequeños en Europa occidental.

Ya en el Mioceno (hace más de 5 Ma) existían cérvidos de tipo corzo en Europa, aunque, quizás, no todos eran verdaderamente corzos. De estas especies, los últimos (Procapreolus) son de hace unos 2 Ma.

Figura 6 Corzo (Capreolus). Escápula (omoplato) derecha: vistas lateral y distal.

49