Герцен Науменко Дворец, яма 29 - Тр.Эрмитажа, 387-419

-

Upload

tnu-crimea-ua -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

Transcript of Герцен Науменко Дворец, яма 29 - Тр.Эрмитажа, 387-419

387

А. Г. Герцен, В. Е. НауменкоТаврический национальный университет

им. В. И. Вернадского, Симферополь

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в.ИЗ РАСКОПОК КНЯЖЕСКОГО ДВОРЦА МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА

Мангупское городище представляет собой редкий пример сосредоточения на од-ном памятнике разновременных и разноплановых археологических объектов от позд-неримского до позднесредневекового времени. Его многолетние раскопки экспедици-ей Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, в совокупности с анализом нарративных источников, позволяют наметить основные периоды в исто-рии памятника:

позднеримский (III–V вв.), на протяжении которого на территории Мангупского плато формировалось неукрепленное поселение, а на его южной периферии, в балке Алмалык-дере, начал функционировать могильник;

ранневизантийский (VI – конец VIII в.): в середине VI в. на плато была построена крепость Дорос для федератов Византийской империи и христианская базилика – ка-федральный храм будущей Готской епархии;

хазарский (конец VIII–IX вв.), отмеченный захватом крепости хазарами в 780-х гг. и кратковременным пребыванием их гарнизона, после чего Дорос на несколько десятиле-тий превратился в важный стратегический пункт византийско-хазарского пограничья;

фемный (конец IX – середина XI в.), в рамках которого крепость перешла под непос-редственный контроль византийской администрации в Херсоне, а к концу X в. стала центром особого подразделения Херсонской фемы – турмархии Готии;

период упадка (вторая половина XI–XIII вв.);феодоритский (XIV – третья четверть XV в.), связанный с формированием на плато

города Феодоро – центра одноименного княжества в юго-западной части Крыма. После разрушительного похода армии Тамерлана в конце XIV в. город возрождается в 20-х гг. XV в., приобретая столичный облик;

турецкий (1475 г. – конец XVIII в.), который начинается с захвата крепости турка-ми-османами, после чего Мангуп становится центром кадылыка – административного округа Османской империи в Крыму 1.Следующим этапом изучения Мангупа, очевидно, является не только совершенство-

вание данной исторической схемы, но и расширение представлений о топографии го-родища в различные периоды его истории.

388

Традиционным направлением работы Мангупской археологической экспедиции яв-ляется исследование памятников периода княжества Феодоро. На сегодняшний день в целом можно считать завершенным изучение одного из наиболее ярких объектов это-го времени – цитадели, позволившее получить разнообразную информацию об обо-ронительной системе, культовых постройках, жилой застройке и материальной куль-туре обитателей акрополя городища 2. Другим, не менее перспективным районом для исследования застройки XIV–XV вв. является участок в центральной части Мангупского плато, архитектурной доминантой которого выступают руины дворцового комплекса правителей Феодоро (ил. 1, I). Являясь уникальным примером дворцового зодчества в средневековой истории Крыма, он до сих пор, несмотря на неоднократные попыт-ки специалистов, не был подвергнут систематическим археологическим исследованиям на широкой площади и поэтому не может считаться полностью введенным в научный оборот. Этот пробел призваны решить новые раскопки дворца, возобновленные нами в 2006 г. Однако прежде чем перейти к изложению их первых результатов и публика-ции одного из наиболее ярких полученных археологических комплексов находок, необ-ходимо остановиться на истории изучения памятника и причинах возобновления его раскопок.

История изучения. К сожалению, в отличие от других архитектурно-топогра-фических доминант Мангупского городища (цитадели, базилики, синагоги, церквей Св. Георгия и Св. Константина), дворец прямо не упоминается средневековыми авто-рами и путешественниками нового времени. В наиболее раннем из дошедших до нас описаний Мангупа, поэме иеромонаха Матфея «Плач о городе Феодоро», составленном в конце XIV в., есть фраза о «красотах дворцах», но она приурочена к повествованию о ситуации в окрестностях цитадели на мысе Тешкли-бурун, то есть к северо-восточной части поселения. В части же описания маршрута путешественника от базилики через район расположения объекта нашего исследования дворец не упоминается. Возможно, Матфей мог видеть этот комплекс в его первоначальном виде, и он, вероятно, тогда не выделялся как-то особо из общей картины руин жилой застройки центральной час-ти плато 3. Мартин Броневский, посол польского короля Стефана Батория к крымскому хану Мухаммед Гирею IV, посетив Мангуп в 1578 г., отметил здесь в свою очередь «два замка, построенные на обширной и высокой скале» 4. Под ними, судя по приведенному далее описанию «верхнего замка», следует понимать цитадель и ретраншемент (вторую линию обороны – далее ВЛО), образованный линией стен и башен и отсекающий пустующие мысы Чамну-бурун и Чуфут-чеарган-бурун от наиболее заселенной части городища 5. Как показывают современные археологические исследования, ВЛО была построена в 20-е гг. XV в. 6, и именно она, при первом знакомстве с городом, создава-ла и до сих пор создает впечатление главного рубежа обороны крепости, а польским дипломатом-путешественником была воспринята как особый, действительно «ниж-ний» по отношению к цитадели «замок» 7. Автор упоминает о двух небольших церк-вях, но умалчивает о таких крупных архитектурных объектах, как базилика и дворец. Отсутствует упоминание о нем и в наиболее подробном средневековом описании го-родища турецкого путешественника Эвлии Челеби (1666) 8. Таким образом, скорее всего в «турецкий» период истории Мангупа видимые части стен дворца были уже разобра-ны местным населением на строительный материал, а местонахождение памятника забыто.

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

389

Настоящее «открытие» дворца состоялось лишь в 1912 г., когда производивший рас-копки на Мангупе Р. Х. Лепер обратил внимание на «довольно высокий земляной холм», расположенный в центральной части плато, к юго-востоку от базилики 9. В результате проведенных работ, методика которых фактически сводилась к выяснению планиров-ки отдельных помещений комплекса с помощью неглубоких траншей и шурфов-зон-дажей, удалось открыть контуры северной башни-донжона (помещение А), западной галереи с двойной колоннадой (помещение В), нижнего (подвального) этажа большой постройки из тесаного камня (помещение С), к которому с севера примыкали два под-лестничных помещения (D и E), с востока – еще одна галерея (помещение F), с юга и юго-востока – яма (помещение G), которая в кратком отчете о раскопках обозначена как «ретирад», то есть «отхожее место» для верхнего этажа, и отдельные помещения H и I, назначение которых для автора раскопок осталось неясным. Помещение G, просте-нок между помещениями C и H, а также яма в северо-западном углу последнего были выбраны тогда же почти полностью (ил. 1, II) 10. Находка в верхнем слое разрушения помещения А двух собирающихся фрагментов известняковой плиты с пятистрочной надписью, в которой упоминаются «дворец» и дата его сооружения (1425), позволи-ли Р. Х. Леперу предположительно обозначить постройку в полевой документации как «дворец 1425 г.» 11. Из дополнительных наблюдений, сделанных им, отметим, во-пер-вых, указание на то, что комплекс дважды был разрушен, будучи перестроенным пос-ле первого пожара и уже не восстанавленным после второго, во-вторых, заключение о необходимости продолжения работ, так как раскопками была открыта только неболь-шая часть дворца 12.Несмотря на последнее пожелание, именно в 1912 г. Р. Х. Лепером был произведен

основной объем работ на памятнике. По крайней мере ни в кратком опубликованном им сообщении о раскопках на Мангупе в 1913 г., ни в сводном отчете за 1913–1915 гг. сведений об их продолжении нет 13. Лишь в дневнике за 1913 г. и в описи нахо-док этого сезона говорится о пробных раскопках вокруг «дворца 1425 г.», в том чис-ле к югу от него, и нескольких находках, сделанных «у дворца 1425 г.» или «в насыпи дворца 1425 г.» 14. Несколько эпиграфических находок, действительно обнаруженных во время этих работ на дворце или «в яме» близ него, позднее были опубликованы В. В. Латышевым 15.Подводя итоги археологического изучения дворцового комплекса в 1912–1913 гг.,

следует заметить, что общая незавершенность и низкий методический уровень рас-копок, слабая фиксация и опубликованность полученных результатов не позволили сформировать ясного представления о памятнике. Впрочем, такая же ситуация харак-терна и для других объектов, раскапываемых Р. Х. Лепером на Мангупе. Пожалуй, глав-ной заслугой исследователя стало снятие и публикация общего плана открытых стро-ительных остатков дворца, на котором в дальнейшем основывались все специалисты, предлагавшие собственные реконструкции его композиционно-художественного обли-ка (ил. 1, II) 16. Другим важным результатом раскопок стала публикация Р. Х. Лепером и В. В. Латышевым эпиграфических находок, особенно двух фрагментарно сохранив-шихся строительных надписей 1403 и 1425 гг., близких между собой по палеографии, что в дальнейшем на протяжении нескольких десятилетий составляло основной пред-мет интереса специалистов к памятнику 17.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

390

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

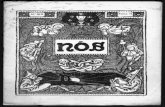

Ил. 1. Мангупское плато. I – общий план Мангупского плато с указанием основных объектов археологических исследований:

1 – Северный монастырь, 2 – стратиграфический раскоп в верховьях Табана-дере, 3 – Миква, 4 – Синагога, 5 – Базилика, 6 – Дворец, 7 – церковь Св. Георгия, 8 – церковь Св. Константина,

9 – Южный монастырь, 10 – стратиграфический раскоп на склоне м. Тешкли-бурун, 11 – Октагональная церковь, 12 – Северо-восточный монастырь, 13 – Лагерная балка;

II – общий план дворцового комплекса (по: Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (предварительное сообщение) // ИАК. 1913. Вып. 47): А – обозначение

помещений, открытых во время раскопок; III – общий план дворцового комплекса (по: Суров Е. Г. Раскопки дворца XV в. на плато Мангупа в Крыму // КСИА. 1972. Вып. 129)

строительные остатки, открытые во время раскопокреконструкция

– родники ♦ – триангуляционный знак (584,5 м над уровнем моря) – оборонительные стены ▲ – объекты археологических исследований А – Главная линия обороны В – Вторая линия обороны С – Цитадель

А

В

CF

G

H

I

ED

391

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

Как бы то ни было, раскопки дворца Р. Х. Лепером довольно быстро привлекли к себе внимание. Уже в путеводителе по Крыму 1914 г. о них сообщает А. С. Башкиров, отметив масштабность открытого сооружения и сопроводив заметку о надписи 1425 г. ее фото-графией 18. Вскоре А. Л. Бертье-Делагард, согласившись с Р. Х. Лепером в интерпретации комплекса как дворца правителей Феодоро, подверг критике попытку реконструировать полное содержание надписи 1425 г., сопоставляя его с известной «инкерманской» надпи-сью 1427 г. По мнению автора, первая связана со строительством единственной башни-донжона дворцового комплекса, открытой во время раскопок 19. Одновременно, как уже отмечалось, В. В. Латышев опубликовал еще шесть надписей из раскопок на Мангупе в 1913 г., в том числе три, обнаруженные во время работ на дворце 20.Обе датированные дворцовые надписи (1403 и 1425) были всесторонне рассмотрены

в специальной статье Н. В. Малицким, однако его интерпретация мало чем отличалась от уже высказанного мнения А. Л. Бертье-Делагарда 21. Практически такой же точки зре-ния в оценке содержания надписей придерживался А. А. Васильев 22.Новый этап изучения княжеского дворца связан с именем А. Л. Якобсона, который

в 1938 г. произвел здесь небольшие раскопки. Уже во вводной части своего пространно-го отчета он отметил, что причиной нового обращения к памятнику стала незначитель-ная степень его изученности. Р. Х. Лепером культурный слой был снят на небольшую глубину, основная же масса напластований, местами до 2,00 м, осталась нетронутой. Кроме того, интерес к мангупскому дворцу объяснялся и тем, что тот являлся единствен-ным примером средневекового дворцового комплекса в Крыму и одним из немногих на Ближнем Востоке 23.Вероятно, желанием получить в короткие сроки (17 дней) максимум информации

о хронологии памятника объясняется ведение раскопок лишь в его центральной час-ти – на площади помещений С, Д, Е, F и в южной части помещения В, где куль-турный слой был выбран полностью. В результате исследований, во-первых, была впервые разработана объективная периодизация комплекса, опиравшаяся не столь-ко на данные эпиграфики и общие архитектурные соображения, а в большей сте-пени на анализ массового археологического материала. Во-вторых, основываясь на плане Р. Х. Лепера и собственных наблюдениях в отношении хронологии отде-льных планировочных компонентов дворца, А. Л. Якобсон предложил оригинальную реконструкцию его композиционно-художественного облика. По мнению автора рас-копок, памятник был построен еще в XIV в. От первоначального «дворца» сохра-нились нижний этаж помещения С, сложенный из крупных блоков, взятых, скорее всего, из стен базилики, и открытая колоннада помещения F. В конце XIV или в на-чале XV в. комплекс был полностью разрушен при пожаре, но в 1425 г. вновь отстро-ен. На втором этапе функционирования дворец представлял собой асимметричный комплекс, северную и южную границы которого определяли трехэтажная башня-донжон и двухэтажное основное здание, соединенные открытой галереей с двойной колоннадой. Вокруг помещения С располагались пониженные служебные и хозяйс-твенные постройки. Помещение F из открытой галереи перестраивается в одноэтаж-ную кладовую для пифосов и амфор с плоским деревянным перекрытием. С севера помещения С появляется лестница, опирающаяся на подлестничные помещения Д и Е. Дворец гибнет в пожаре 1475 г. и более не восстанавливается 24. Позднее, в мо-нографии, посвященной истории средневекового Крыма, исследователь в основном

392

повторил свои выводы относительно хронологии и композиции дворца. Пожалуй, одним из немногих дополнений стало заключение о наличии трапезной палаты над помещением F, соединенной с парадным залом (помещением С). Наконец, здесь же представление об асимметричности комплекса окончательно нашло свое отражение в его итоговом плане 25.Нужно отметить, что гипотеза А. Л. Якобсона сразу получила признание в научной

литературе 26, а в контексте датировки дворца сохраняет значение, с незначительной коррекцией, вплоть до настоящего времени 27. Тем не менее полученный в ходе рас-копок археологический комплекс находок, презентабельный и хорошо датированный, так и не привлек к себе должного внимания специалистов, оставшись, по сути, опуб-ликованным выборочно. Единственной попыткой хотя бы частично ликвидировать этот пробел стала статья В. Н. Даниленко и А. И. Романчук, посвященная специальному изучению глазурованной керамики Мангупского городища по материалам раскопок ба-зилики и дворца. Однако выявленная уже к этому времени депаспортизация находок в фондах НЗХТ и БГИКЗ помешала уверенно атрибутировать их. Лишь отдельные фрагменты поливных сосудов с монограммами, несомненно, связаны с исследованиями дворцового комплекса в 1912–1913 и 1938 гг. 28В 1968 г. археологическое изучение княжеского дворца было продолжено Е. Г. Су ро-

вым 29. Возобновление раскопок было связано с несогласием их автора с предлагаемым А. Л. Якобсоном вариантом восстановления композиционно-художественного облика памятника. При этом необходимо подчеркнуть, что Е. Г. Суров уже к началу работ, ве-роятно, имел собственные идеи реконструкции планировки комплекса. Справедливо обратив внимание на крепостной характер дворца, который ему придавали наличие башни-донжона, монументальность северной и западных стен, ученый логично пред-полагал подобное, симметричное, оформление памятника с востока. Таким образом, уточнение северной, восточной и южной границ дворцового комплекса являлись глав-ными задачами предстоящих раскопок 30.Выбор мест раскопок диктовался перечисленными задачами исследований 31.

Не вдаваясь в детали, попробуем суммировать основные итоги проведенных работ. Прежде всего, были завершены раскопки донжона (помещения А) и предложена его реконструкция в виде трехэтажной башни с подпольем и карнизом с мерлонами свер-ху, доступ в которую был со второго этажа по съемной лестнице или с верхнего яруса галереи (помещения В). Другим важным результатом раскопок стало открытие фун-дамента восточной ветви северной стены дворца, что значительно увеличило пред-ставление о размерах памятника. В то же время неудачными выявились поиски его восточной и южной стен, колоннады напротив антовых выступов (пилонов) в восточ-ной части двора комплекса. Тем не менее в заключительной части отчета и в кратких сообщениях о раскопках 1968 г. Е. Г. Суров предложил реконструировать дворец как симметричный, огражденный со всех сторон архитектурный ансамбль, с обширным внутренним двором, разделенным на три части двойными колоннадами. С севера его ограничивала башня-донжон (помещение А), с юго-запада и юго-востока две соеди-ненные галереей монументальные постройки – помещение С и гипотетическое, кото-рое еще предстояло открыть. Еще одна галерея (навес?) должна была располагаться у южной стены донжона, где раскопками был зачищен участок слоя пожара с горелым зерном (ил. 1, III) 32.

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

393

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

Ил. 2. Дворец. Общий план открытых строительных остатков по результатам археологических исследований 2006–2009 гг.: А – обозначения открытых помещений;

R – постоянные реперы (в скобках указана высота над уровнем моря)

участки исследований 2006–2009 гг.

строительные остатки

394

Нужно сказать, что несмотря на отсутствие убедительных археологических аргумен-тов в пользу данного варианта реконструкции дворцового комплекса, благодаря сво-ей внешней «стройности» и даже «красоте» именно он стал, чаще всего, фигурировать и продолжает использоваться до настоящего времени в литературе научно-популярно-го 33 и даже научного характера 34, посвященной Мангупскому городищу.Реконструкцию Е. Г. Сурова считал весьма удачной и Е. В. Веймарн, возглавлявший

тогда археологическое изучение Мангупа, хотя и подчеркивал необходимость доследо-вания дворца с целью окончательного решения этого вопроса 35. В 1974 г. он попытал-ся осуществить задуманное 36. В опубликованной краткой заметке о раскопках дворца Е. В. Веймарн сообщает о значительной площади, затронутой исследованиями (около 600 кв. м); в целом следует хронологии комплекса, предложенной А. Л. Якобсоном, хотя и не исключает, что южная часть дворца могла использоваться и в турецкий период истории городища; впервые отмечает следы застройки позднеантичного и раннесред-невекового времени на месте дворцового комплекса 37. Дополнительно о площади и ос-новных участках этих исследований можем судить по графическим и фотоматериалам, переданным нам в 2007 г. одним из руководителей работ Л. И. Ивановым, потому что окончательный вариант отчета о раскопках дворца в 1974 г. так и не был закончен 38. Раскопки велись на условных четырех участках. В районе башни-донжона была зало-жена стратиграфическая траншея вдоль северной стены комплекса, впервые полностью продолженная до его северо-западного угла. Кроме того, два шурфа были разбиты снаружи северной стены и северо-восточного угла помещения А. Практически везде работы были доведены до скалы. Вторым участком исследований являлся стратиграфи-ческий разрез центральной части дворца по оси север – юг, образованный цепочкой из семи квадратов, каждый площадью около 10 кв. м, от башни-донжона до помещений H и I. Культурный слой в пределах квадратов выбирался до материка. Третьим участком раскопок стало расположенное к западу от центрального сооружения дворца (помеще-ния С) прямоугольное помещение J площадью около 80 кв. м, контур которого был подчеркнут неглубокой траншеей. Наконец, четвертым участком исследований 1974 г. стал так называемый «южный участок» общей площадью около 370 кв. м, где были за-ложены девять квадратов размерами 3,50 × 3,50 м с контрольными бровками шириной 0,40–0,60 м, а также девять прямоугольных и Г-образных траншей (ил. 2) 39. Выборка культурного слоя на большей части «южного участка» была приостановлена после сня-тия дерна, на уровне «каменного раската» из мелкого бутового камня, принятого за по-верхность дорожного полотна к югу от дворца.К сожалению, раскопки дворца в 1974 г., как и в 1968 г., так и не получили продол-

жения, а зафиксированный археологический комплекс находок остался неопубликован-ным. В результате, как уже отмечалось, в дальнейшем в исследованиях, посвященных истории Мангупа XIV–XV вв., специалисты, говоря о хронологии и композиции дворца его правителей, были вынуждены в основном следовать в русле разработанных гипотез А. Л. Якобсона и Е. Г. Сурова. Лишь отдельные вопросы истории дворцового комплек-са можно было решать в полевых условиях (но без непосредственных раскопок памят-ника) либо в рамках кабинетных штудий. Отметим в этой связи три, на наш взгляд, наиболее результативных примера подобного рода исследований.Один из авторов настоящей статьи в монографии, подводившей итоги многолет-

него археологического изучения оборонительной системы Мангупского городища,

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

395

обратил внимание на то, что и топографически, и по замыслу дворец и ВЛО непос-редственно связаны между собой. На это указывают их местоположение, крепостной характер отдельных узлов дворцового комплекса и открытая горжа башен ретранше-мента. Закономерен вывод – в комплекс ВЛО, помимо укрепленного рубежа, входил еще один важный компонент, дворец мангупских князей. Верхний открытый этаж его донжона был прекрасным наблюдательным пунктом, с которого просматривалось внут-реннее пространство всех башен ВЛО. Рассматриваемая система планировки укрепле-ния, то есть сочетание оборонительной линии с командно-наблюдательным пунктом, получила распространение в Крыму со времени появления здесь крепостей итальянцев, что стало своеобразной демонстрацией достижений западноевропейского военно-ин-женерного дела. Военно-политическое противостояние княжества Феодоро и Генуи на полуострове стимулировало изучение и заимствование военного и фортификаци-онного опыта противника населением и правящей элитой Мангупского городища 40.На протяжении последних двух десятилетий к дворцу 1425 г. неоднократно в своих

работах обращался В. Л. Мыц. К числу безусловных заслуг исследователя следует отнес-ти публикацию полной коллекции глазурованных изделий с монограммами из раско-пок Р. Х. Лепера, хранящуюся в фондах Государственного Эрмитажа. Менее удачной является его попытка дешифровки монограммы на этих сосудах в виде аббревиатуры из греческих букв «тау» и «хи» – «Техур» (от имени мангупского князя, правившего в 1475 г.) 41 или «тхубо» (от адыгского приветствия «на здоровье») 42. Первая версия может быть отвергнута, потому что правителя с таким именем никогда не существовало, 43 что признает и сам В. Л. Мыц 44, вторая же выглядит совершенно произвольной, с чем ее автор также согласен 45. Скорее всего, следует согласиться с В. Н. Залесской, которая по-лагает, что под данной лигатурой скрывается словосочетание, славящее единого Бога – X[ϱιττοῦ] Τ[ϱόπαιον] или Τ[ειχοῦ], то есть «Христос – победное знамя (твердыня)» 46.Наконец, в 2001 г. Х.-Ф. Байер вновь обратился к датированным надписям из рас-

копок дворца 1403 и 1425 гг., уточнив перевод последней: «[Была построена башня си]я с дворц[ом и с благо]словенной крепост[ью, которая ныне зрится (?), в] дни гос-подина Ал[ексея, государя город]а Феодоро и по[морья в месяце Окт]ябре года 6934 [=1425 г.]» 47.Таким образом, подводя итоги нашего обзора истории исследования княжеского

дворца на Мангупе и переходя к изложению первых результатов новейших раскопок памятника, следует сказать, что необходимость возобновления его археологического изучения в 2006 г. объяснялась следующими факторами.Результаты прежних полевых исследований дворцового комплекса по различным

причинам не были своевременно опубликованы. На сегодняшний день значительная часть археологических находок, фото- и графических материалов из его раскопок, особенно 1912, 1938 и 1968 гг., утрачена либо депаспортизирована. Невозможно точ-но определить местонахождение раскопов Р. Х. Лепера, Е. Г. Сурова и Е. В. Веймарна. В результате памятник не может быть введен в научный оборот с учетом требований, предъявляемым к таким публикациям.Выразительный вещественный материал XIV–XV вв., полученный в ходе иссле-

дований дворца, требует ревизии с учетом современных представлений об основ-ных составляющих археологического комплекса находок этого времени, их ти-пологии и хронологии. Эффективность этой работы значительно возрастет при

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

396

сопоставлении уже имеющегося материала с новыми находками, безусловно, лучше стратифицированными.Обе предложенные в историографии реконструкции композиционно-художест-

венного облика дворцового комплекса (А. Л. Якобсона и Е. Г. Сурова) лишь на первый взгляд выглядят стройными и привлекательными. Уже визуальный осмотр места объек-та, произведенный после его расчистки от растительности в 2006 г., вызвал значитель-ные сомнения в правомерности обеих гипотез, как в отношении размеров комплекса, так и его планировочного решения. Естественно, проверить данное предположение возможно лишь в ходе систематических археологических исследованиях дворца.

Археологические исследования 2006–2009 гг. Раскопкам предшествовал зна-чительный подготовительный период. В ходе его, после расчистки предполагаемой площади дворца от растительности (всего около 4 тыс. кв. м), была сделана инстру-ментальная съемка местности, которая для удобства ведения полевой документации в дальнейшем была разбита на пять участков исследований – центральный, включив-ший в себя большую часть объектов, раскопанных или затронутых раскопками 1912, 1938 и 1968 гг. (помещения А, В, С, Д, Е, F, G), и сориентированные по сторонам све-та (северный, восточный, западный и южный участки) (ил. 2). Новейший общий план строительных остатков дворцового комплекса уже опубликован 48.Работы велись в основном на центральном и южном участках исследований.

На площади первого основные задачи, стоявшие перед отрядом экспедиции, своди-лись фактически к уточнению сводного плана открытых строительных остатков, убор-ке «каменно-земляных отвалов из раскопок прежних лет» и, по возможности, фиксации участков культурных напластований, нетронутых нашими предшественниками. Такой участок культурного слоя мощностью до 1,20 м был открыт на площади около 150 кв. м в западной части помещения В. Полученный здесь комплекс археологических находок из горизонтов, имеющих непосредственное отношение к строительству и функциони-рованию дворца, указывает на вторую и третью четверть XV в. как на наиболее вероят-ную датировку этой части дворцового комплекса. Важно отметить, что эта хронология, основанная на корреляции датировок основных групп керамического материала, под-тверждается и данными нумизматики. Датирующий характер носят генуэзские аспры, чеканенные в Кафе в 1421–1435 гг. и в третьей четверти XV в., а также акче Мухаммеда II Фатиха (1451–1481) 49.Южный участок исследований 2006–2009 гг. также затронут работами прежних лет,

хотя последние на большей его части были приостановлены после снятия балластных слоев либо носили зондажный характер. Поэтому возможностей вести здесь полноцен-ные археологические исследования у нас было значительно больше, что нашло свое отражение в открытии так называемой «южной улицы» и целого ряда жилых и хозяйс-твенных объектов (помещения К и L, комплекс террас), которые в целом топографичес-ки определяют южную границу дворца и не были известны нашим предшественникам (ил. 3) 50. На сегодняшний день трасса «южной улицы» изучена на протяжении почти 26,50 м, продолжаясь, очевидно, за пределами раскопа в западном направлении. Ее ши-рина колеблется от 1,80 до 4,60 м. Дневной поверхностью «улицы» являются выходы скалы, понижения которой нивелированы каменным мощением на грунтовой подсып-ке, поверх которой, в свою очередь, фиксируется растворная подушка. Общая мощ-ность нивелировочной прослойки, в зависимости от рельефа местности, составляет

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

397

от 0,13 до 0,32 м. Материалом для сооружения вымостки служил мелкий камень с упло-щенной поверхностью либо крупные фрагменты керамики, местами крупные плоские камни и мергелевые плиты. В восточной части, на участке между кладкой 56, помещени-ями К и L, уровень мостовой определяет обычная щебнистая поверхность на грунтовой нивелировочной подсыпке. В целом складывается впечатление незавершенности соору-жения «улицы» в этом направлении, но это можно проверить лишь в ходе дальнейших исследований. Хронология всех открытых архитектурно-археологических объектов («южная улица», «верхняя и нижняя террасы», помещения К и L) укладывается в пре-делах второй и третьей четверти XV в., что соответствует времени функционирования дворцового комплекса. Все они погибли в «пожаре», который связывается с событиями 1475 г. на Мангупе. Важно подчеркнуть, что в отличие от цитадели, где материалы этого времени также фиксируются, на дворце они содержат нумизматические находки, среди которых датирующий характер носят акче Хаджи Гирея I (1441/2–1466) и Мухаммеда II Фатиха (1451–1481), ранние монеты (выпуск 1482–1483) Менгли Гирея I (1467–1515) 51.Среди «закрытых» археологических комплексов находок, определяющих хроноло-

гию отмеченных сооружений времени функционирования дворца, одним из наиболее показательных, с точки зрения структуры, является заполнение хозяйственной ямы № 29 (ил. 3; 4) 52. Яма № 29 ограничивает с востока так называемую «верхнюю террасу» юж-ного участка исследований дворцового комплекса. В плане имеет подовальную форму, с внутренним диаметром 1,20 × 1,70 м, а также близкий к цилиндрическому профиль глубиной до 2,40 м. Южный и восточный борта сооружения образует кладка 39 и за-падная стена помещения L (кладка 50), северный и западный – кольцевая кладка 41. Последняя представляет собой однорядную бутовую кладку из разномерного камня, без связующего раствора, высотой до 0,80 м (2–3 ряда кладки в высоту).Заполнение ямы трехслойное. Верхним горизонтом (слой № 1) является гумусиро-

ванный рыхлый грунт с камнем мощностью 0,25–0,30 м. Образовался, вероятно, в ре-зультате естественного обрушения обкладки ямы (кладки 41) после прекращения ее использования.Второй слой заполнения представляет собой серый рыхлый грунт с мелким и сред-

ним камнем, углями, мергелевыми плитками и мелкими фрагментами керамики, зачас-тую с замытыми краями. Его мощность составляет 0,60–0,80 м. Интерпретируется, скорее всего, как «слой нивелировочной засыпи» ямы после прекращения ее использования.Третьим слоем заполнения является коричневый рыхлый грунт, возможно, органи-

ческого происхождения, с крупным и средним камнем и крупными фрагментами кера-мики мощностью 0,50–0,80 м. Функционально определяется как «слой первоначальной засыпи» ямы, но с учетом большого числа форм керамических сосудов, собравшихся полностью, с незначительными утратами или археологически целых (всего 11 экземп-ляров), не исключаем, что яма использовалась как место хранения многих из них.Характеристику археологического комплекса находок из заполнения ямы № 29 на-

чнем с нескольких замечаний общего характера:Рассматриваемый материальный комплекс состоит в основном из фрагментов кера-

мики, костей животный и створок раковин моллюсков. При этом отметим значитель-ное количество остеологических и ихтиологических материалов – от 34–37% в верхнем и нижнем горизонтах до 70% во 2-м слое заполнения ямы, что, как показывает сов-ременный опыт ведения раскопок дворца, является одной из особенностей структуры

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

398

Ил. 3. Дворец. Общий план «южной улицы» с прилегающей жилой и хозяйственной застройкой

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

399

Ил. 4. Дворец. Хозяйственная яма № 29. План и разрез

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

1-й слой заполнения

2-й слой заполнения

3-й слой заполнения

400

культурных горизонтов, связанных с его функционированием. Так называемые индиви-дуальные находки, изделия из кости, стекла, металла, немногочисленны и плохой со-хранности, за исключением довольно разнообразной коллекции фрагментов стеклян-ных сосудов, обнаруженных в слое № 3.Керамические находки, наиболее важные с точки зрения хронологии памятника,

представлены обломками черепицы, тарных и бытовых (глазурованных и неглазурован-ных) изделий. Говоря о них, необходимо обратить внимание на значительную долю (65–72%) материалов времени функционирования дворцового комплекса (условно с да-той в пределах XIV–XV вв.) и полное отсутствие находок, характерных для турецкого времени на Мангупском городище. Остальные фрагменты принадлежат сосудам ранне-византийского периода («примесь снизу») либо не имеют ясной атрибуции.По структуре комплексы всех трех горизонтов заполнения ямы № 29 близки между

собой, что указывает на их образование в течение небольшого промежутка времени. Это дает возможность суммарного описания датирующих категорий находок из них, из которого следует объективное заключение о хронологии комплекса в целом.Итак, датирующие керамические находки в заполнении ямы № 29 представлены следу-

ющими категориями изделий:

№ п/пНаименование

категорийнаходок

Заполнение ямы № 29

1‑й слой 2‑й слой 3‑й слой

Всего фр‑в % Всего

фр‑в % Всего фр‑в %

1.Красноглиняная ангобированная

черепица40 33 29 51,8

2. Амфоры класса 52 по ХК-95 14 3,1

3.

Тарные кувшины с венчиком-воротничком

и широкими плоскими ручками с росписью

линиямисветлого ангоба

13 2,9

4.

Кухонные шаровидные горшки

с врезными концентрическимилиниями по горлу

28 23,1 19 33,9 270 60,6

5.

Бытовая неглазурован-ная керамика с рос-писью ангобом либо с гравированным орнаментом

40 33 41 9,2

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

401

6.Монохромные глазурованныекувшины

11 2,5

7.Polychrome

(Brown and Green)Sgraffito Ware

12 9,9 1 1,8 23 5,1

8. Monochrome (Yellow-Brown) Sgraffito Ware 2 3,6

9. Monochrome (Yellow or Green) Glazed Wares 5 8,9 14 3,1

10.С подглазурной

росписью кобальтом («Miletus Ware»)

8 1,8

11.

Polychrome (Brown and Green)

Sgraffito and Shampleve Ware

15 3,4

12. Slip-painted Ware 34 7,6

13. Селадон 2 менее 1

14. Кашинная керамика 1 менее 1

Всего: 121 100 56 100 445 100

Из таблицы видно, что до половины находок в верхних горизонтах заполнения ямы составляют фрагменты строительной керамики – красноглиняных керамид и калипте‑ров, покрытых светлым ангобом и сформованных из плотного теста с примесью из-вестняка, шамота, железистых частиц. Керамиды имеют подпрямоугольный в сечении верхний и трапециевидный, реже треугольный, боковой бортики, хорошо выраженный коленчатый изгиб в нижней части и невысокие рельефные водосливные валики. Края калиптеров с дуговидным профилем иногда оформлялись неглубоким уступом («манже-том»). Для Мангупского городища это доминирующий вид кровельной черепицы пери-ода княжества Феодоро (XIV – третья четверть XV в.) 53. Она известна по прежним рас-копкам дворца, а также крестообразного храма на юго-восточном склоне Мангупского плато 54. Технологически и морфологически подобные керамиды и калиптеры встреча-ются в ходе археологических исследований позднесредневековых городских центров и поселений Юго-Западной Таврики, прежде всего Херсонесского городища 55.В нижнем горизонте заполнения ямы № 29 встречено небольшое количество облом-

ков плоскодонных ангобированных амфор с внутренней бугристой поверхностью класса 52 по Херсонесской классификации средневековых амфор 1995 г. (далее – ХК-95) (ил. 5, 27–28) 56. Сформованы из плотного теста с включениями частиц известняка, приобрет-шего после обжига красный цвет. Ареал данного типа амфор ограничен памятниками Юго-Западной Таврики – Херсон, Эски-Кермен, Тепе-Кермен, Ласпи, Бакла, Исар-Кая, Партенит 57. За пределами региона, как и вне полуострова, их находки чрезвычайно редки. Единственной, по сути, аналогией является сосуд, происходящий из комплекса

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

402

начала XIV в. на поселении Агиос Стефанос (Пелопоннес) 58. На древнерусских па-мятниках встречались только обломки 59. В связи с этим закономерной является гипо-теза о местном происхождении данного типа амфор в одном из гончарных центров юго-западной части полуострова, хотя следов последних до сих пор не обнаружено 60. На Мангупе такие амфоры характеризуют группу тарной керамики XIV–XV вв. 61Плоскодонные коричневоглиняные кувшины, покрытые ангобом в тон черепку,

с невысоким венчиком‑воротничком и широкими плоскими ручками с росписью линиями светлого ангоба, также обнаружены лишь в нижнем слое заполнения ямы (ил. 5, 30). Изготовлены из плотного глиняного теста с включениями известняка, толченой галь-ки и песка. Для Мангупского городища являются характерной категорией керами-ческих находок в комплексах второй и третьей четверти XV в. 62 Такую хронологию в целом подтверждают и результаты раскопок других укреплений и городских цент-ров Южной Таврики – Чембало 63, Фуны («слой пожара 1475 г.») 64, Алустона (комплекс 1462/1467–1475 гг. башни Орта-Куле) 65. Скорее всего, как и амфоры класса 52 по ХК-95, производились в одном из местных гончарных центров Юго-Западного Крыма.Среди обломков бытовой неглазурованной керамики во всех горизонтах заполне-

ния ямы № 29 преобладают фрагменты плоскодонных одноручных шаровидных горш‑ков с отогнутым венчиком, украшенным врезными концентрическими линиями по горлу, либо реже зональным гребенчатым линейно-волнистым орнаментом и росписью лини-ями светлого ангоба в верхней части корпуса (ил. 5, 2–5, 9, 11, 16–17; 6; 7, 2–3, 5–6, 9–11). Характерная закопченность поверхности от постоянного пребывания в огне, очевидно, указывает на их принадлежность к разряду кухонной посуды. Как показывают недав-ние публикации результатов археологических исследований Мангупа, Алустона, Фуны, Чембало, датировку таких горшков теперь, вероятно, следует ограничить второй и треть-ей четвертью XV в. 66Кроме горшков с врезными концентрическими линиями по горлу группу быто‑

вой неглазурованной керамики составляют мелкие обломки различных коричневоглиня-ных кувшинов (ил. 5, 1, 6–8, 10, 26, 29; 7, 1, 4, 7–8; 9, 1, 5; 10, 1). Из-за сильной фрагмента-ции сосудов об их форме и точной хронологии судить трудно. Они объединены в одну категорию изделий на основании двух параметров – практически идентичного глиняно-го теста (рыхлого с примесью известняка, песка и толченой гальки), характерного в це-лом для бытовой (тарной и кухонной) неглазурованной керамики Мангупа XIV–XV вв., и сходных видов орнаментации – росписи линиями светлого ангоба либо гравирован-ного линейно-волнистого декора в верхней части кувшинов.Глазурованная керамика из заполнения ямы № 29 представлена как местными, так

и привозными изделиями. К первым относятся прежде всего красноглиняные миски с вертикальным краем на высоких кольцевых поддонах, сформованные из плотного, хорошо промешанного глиняного теста, с мелкими включениями известняка, органики, карасана, песка, иногда вообще без видимых примесей. Внутреннее поле изделий, как и их верхний наружный кант, покрывались монохромной зеленой либо желтой глазу-рью («Monochrome (Yellow or Green) Glazed Wares») (ил. 5, 18, 22; 8, 4; 9, 4, 6, 9–10, 14), иногда с зеленой и коричневой подцветкой окислами металлов (так называемая поли-хромная глазурованная керамика). Последняя группа сосудов, как правило, декориро-вана в технике сграффито по светлому ангобу («Polychrome (Brown and Green) Sgraffito Ware») (ил. 5, 13–15, 19; 9, 3, 7, 11, 13; цв. фото, 2). Типичны композиции растительного

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

403

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

Ил. 5. Дворец. Хозяйственная яма № 29. I – 1-й горизонт заполнения; II – 2-й горизонт заполнения;

III – 3-й горизонт заполнения (тарная керамика)

12 3

4 5

6 7

11 12

8

910

1513

14

16 17 1819

2021 22

2324 25

26

27 28

29

300 3

404

6

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

Ил. 6. Дворец. Хозяйственная яма № 29. 3-й горизонт заполнения (кухонная керамика)

1 2

3

0 3

4

5

405

характера, обрамленные одной или двумя концентрическими линиями. Аналогичная поливная керамика хорошо известна по раскопкам многих позднесредневековых посе-лений и городищ горной и южнобережной частей Таврики, где является важнейшим хроноиндикатором для их датировки 67. На сегодняшний день можно говорить о зна-чительном прогрессе в решении вопросов ее происхождения и хронологии. Отвечая на первый из них, очевидно, что встреченная на памятниках полуострова глазурован-ная керамика типа «Monochrome (Yellow or Green) Glazed Wares» и «Polychrome (Brown and Green) Sgraffito Ware» в большинстве случаев является продукцией местных спе-циализированных гончарных центров, следы которых обнаружены в ходе исследо-ваний Каффы, Солдайи, Алустона, Чембало, Фуны, Мангупа 68. Важно отметить, что при ее изготовлении местными гончарами сохранялись основные морфологические и композиционно-орнаментальные принципы поздневизантийской поливной посуды в технике сграффито эпохи Палеологов 69. Общая хронология производства и бытова-ния таких поливных изделий на поселениях Таврики укладывается в пределах 60-х гг. XIV в. – 1475 г., что в целом не противоречит результатам раскопок Мангупского горо-дища 70. Однако необходимо подчеркнуть, что такая хронология, особенно ее нижняя граница, в большей степени интуитивна и еще требует стадии накопления материа-ла. Если бытование этой посуды на протяжении первых трех четвертей XV в., особен-но в 1420–1470-х гг., подкреплено выразительными археологическими комплексами из раскопок Фун, Чембало, Алустона, Кафы, Мангупа 71, то для доказательства тезиса о ее более раннем производстве в нашем распоряжении данных немного. Фактически речь идет о «слое пожара» конца XIV – начала XV в. из здания, предшествовавшего Фуннскому укреплению 72, группе полихромных глазурованных изделий с орнаментом в технике сграффито, скорее всего последней трети XIV в., следы производства кото-рой обнаружены при раскопках Алустона 73, «слое строительства» октагонального храма Мангупской цитадели конца XIV – первой четверти XV в. (ок. 1427 г.) 74.К керамике местного производства также относится представленная обломками в на-

шем комплексе глазурованная посуда типа «Monochrome (Yellow‑Brown) Sgraffito Ware» (ил. 5, 20, 23). По цвету глазури (монохромная, желто-коричневая, иногда с хорошо види-мыми пятнами нерастворившегося красителя) и форме напоминает византийскую гла-зурованную керамику конца XIII–XIV вв., орнаментированную, в том числе врезными концентрическими окружностями в центральном поле сосудов 75. Однако, как и в случае с «Polychrome (Brown and Green) Sgraffito Ware», речь, вероятно, идет лишь о сходстве местной гончарной продукции с византийскими прототипами. По крайней мере, мы уже отмечали присутствие аналогичных сосудов на Мангупском городище в комплексах третьей четверти XV в. и, возможно, несколько позднее 76. Начиная с XV в. изготавли-ваются также поливные кувшины, под зеленой монохромной глазурью 77, встречающиеся в нижнем слое заполнения ямы № 29 в небольшом количестве.В разряд импорта, несомненно, следует отнести поливные миски и кубки с подгла-

зурной росписью кобальтом и ангобом («Slip-painted Ware») типа «Polychrome (Brown and Green) Sgraffito and Shampleve Ware», а также фрагменты сосудов из селадона и кашина.Первая из перечисленных групп керамики представлена красноглиняной миской

на кольцевом поддоне, с полусферическим туловом и слабо отогнутым заострен-ным краем, украшенной подглазурной росписью кобальтом растительного характера

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

406

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

Ил. 7. Дворец. Хозяйственная яма № 29. 3-й горизонт заполнения (кухонная керамика)

1

2

3

4

5

6

7

11

8

9

10

0 3

407

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

Ил. 8. Дворец. Хозяйственная яма № 29. 3-й горизонт заполнения (глазурованная керамика)

1

2

3

0 34

5

1

2

4

408

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

по светлому ангобу изнутри и широкой полосой светло-зеленой глазури в верхней части изделия снаружи (ил. 8, 2; цв. фото, 1). Сформована из плотного глиняного теста с мелкими включениями известняка. Принадлежит группе раннеосманских гла-зурованных изделий, производившихся в Изнике на протяжении всего XV в. и, воз-можно, в начале следующего столетия (так называемая серия Miletus Ware) 78. Кроме Константинополя и Изника данная керамика известна по раскопкам Варны, Азова, Белгорода-Днестровского 79, а также ряда городских центров южнобережной и горной Таврики (Гурзуф, Симеиз, Ореанда, Бакла, Фуна, Алушта, Судак, Балаклава, Инкерман, Морское, Партенит) 80. Наиболее презентабельные коллекции изделий группы «Miletus Ware» происходят на Мангупе из раскопок княжеского дворца и цитадели, где встреча-ются в комплексах середины – второй половины XV в., в том числе в «слоях разруше-ний» 1475 г. Бытование данной керамики в начале XVI в. также не исключается 81.Менее определенна датировка археологически целых светлоглиняных кубков на низ-

ком кольцевом поддоне, с коническим туловом и вертикальным заостренным краем. Изнутри покрыты монохромной светло-желтой глазурью по светлому ангобу. Снаружи украшены росписью линиями, окружностями и точками светлого ангоба, с использо-ванием зеленой подцветки, после чего сосуд покрывался бесцветной глазурью (ил. 8, 3, 5; цв. фото, 4, 5) 82. Принадлежность наших кубков продукции одного из гончар-ных центров центральных районов Византийской империи несомненна. Об этом сви-детельствуют прежде всего цвет и структура глиняной формовочной массы изделий (рыхлое, непластичное тесто с примесью карасана и, возможно, песка), нетипичное для мест ной поливной керамики, и широкое распространение глазурованной керами-ки типа «Slip‑painted Ware» в империи на протяжении XIII–XIV вв. и, скорее всего, позднее 83. Однако прямых или очень близких аналогий немного. В настоящей работе можем указать лишь два кубка из слоя разрушения в портовом районе Херсонесского городища, который датируется временем не ранее середины XIV в. 84 Но как станет яс-ным из дальнейшего изложения, археологический контекст наших находок значитель-но более поздний.Из нижнего слоя заполнения ямы № 29 происходит еще одна археологически це-

лая миска на высоком, пьедестального типа кольцевом поддоне, с хорошо выраженным ребром в средней части тулова и вертикальным заостренным краем. Орнаментирована по светлому ангобу в сочетании техник шамплеве и сграффито изнутри и в технике сграффито снаружи, после чего была покрыта светло-желтой глазурью с подцветкой мазками зеленых и коричневых тонов (типа «Polychrome (Brown and Green) Sgraffito and Shampleve Ware») (ил. 8, 1; цв. фото, 3). Сосуд изготовлен из рыхлого, непластичного глиняного теста с включениями карасана и, возможно, песка 85. Как и в случае с кубками типа «Slip-painted Ware», в первую очередь цвет и структура черепка изделия позволяет отнести его к кругу поздневизантийской глазурованной керамики. Поливные сосуды с декором, сочетающим техники шамплеве и сграффито, были распространены на тер-ритории Византии в палеологовский период, особенно в середине XIII–XIV в. 86, но, судя по нашей находке, продолжали производиться и позднее.

Кашинная керамика в нашем комплексе представлена лишь обломком стенки сосуда с подглазурной росписью кобальтом растительного (?) характера, найденным в верхнем горизонте его заполнения (ил. 5, 12). Фрагментарность находки заставляет датировать сосуд лишь в самых широких пределах производства и обращения кашинной поливной

409

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

Ил. 9. Дворец. Хозяйственная яма № 29. 3-й горизонт заполнения (столовая керамика)

1 2

3

4 5

6 7

11

8

910

0 3

12

13 14

410

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

Ил. 10. Дворец. Хозяйственная яма № 29. 3-й горизонт заполнения. Находки из керамики (1), стекла (2–3, 4–7, 9–12), ракушки (8), железа (13–18)

0 6

12 3

4 5

67

11 12

8 9

10

15

13

14

16 17

18

411

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

Цв. фото. Дворец. Хозяйственная яма № 29. 3-й горизонт заполнения (глазурованная керамика)

цвет

3

0 6 5

1

2

4

412

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

керамики в Восточной Европе и в Крыму – XIV–XV вв. 87 Обнаруженные в нижнем слое засыпи ямы № 29 немногочисленные фрагменты чашки из селадона, покрытой светло-зеленой глазурью (ил. 9, 2), как уже указывалось в литературе, являются характерной составляющей комплексов второй половины и конца XV в. на Мангупе 88.Приступая к обзору так называемых индивидуальных находок из комплекса, следует

еще раз отметить их немногочисленность и плохую сохранность, особенно группы металлических изделий. Из них выделим лишь фрагмент серебряной подвески ок-руглой формы с тисненым орнаментом в виде розетки с обеих сторон (ил. 5, 21) и кованые железные гвозди, некоторые с остатками древесины (ил. 10, 13–18). Особую ценность для уточнения времени засыпи ямы № 29 имеет чеканенный в Каффе в 1458–1459 гг. серебряный генуэзско-татарский аспр, происходящий из 2-го слоя ее заполнения. Из других находок обращают на себя внимание створки раковин мол-люсков с овальным отверстием неясного назначения (ил. 5, 24; 10, 8), а также доволь-но разнообразная коллекция фрагментов стеклянных сосудов из нижнего слоя засыпи ямы – кувшинов из прозрачного бесцветного (ил. 5, 25; 10, 2, 9–10, 12), синего (ил. 10, 4–6, 11) и зеленоватого стекла (ил. 10, 7), а также браслетов из синего пастового стекла (ил. 10, 3).

Хронология засыпи ямы № 29 южного участка исследований княжеского дворца Мангупского городища основывается на следующих наблюдениях, сделанных в ходе раскопок и обработки полученного археологического материала. Во-первых, еще раз напомним о структурной близости вещественных комплексов находок из всех слоев за-полнения ямы, что указывает на их образование в очень короткий промежуток времени. При этом необходимо отметить, что собственно нивелировочной засыпью сооружения являются нижние горизонты заполнения (слои № 2 и 3), в то время как верхний слой ямы (слой № 1) сформировался позже в результате естественного обрушения ее об-кладки. Во-вторых, корреляция хронологии датирующих групп керамических находок из комплекса, среди которых наиболее важным представляется присутствие красногли-няной поливной керамики с подглазурной росписью кобальтом («Miletus Ware» и чаш-ки из селадона), указывает на третью четверть XV в. как на наиболее вероятный период засыпи ямы № 29. Нижнюю дату комплекса, не ранее 1458–1459 гг., уточняет выпущен-ная в это время генуэзско-татарская монета из слоя нивелировочной засыпи ямы (слой № 2), верхнюю – отсутствие внешних признаков (следов пожара) и индивидуальных находок (свинцовые пули, железные черешковые наконечники стрел с ромбовидным в сечении пером), которые во время раскопок на Мангупе традиционно сопровождают слои разрушения 1475 г. на площади городища. Таким образом, яма № 29 функциони-ровала и была засыпана в промежутке между 1458–1459 и 1475 гг., скорее всего незадол-го до турецкой осады крепости.В заключение еще раз подчеркнем, что археологические исследования дворца все

еще находятся на начальной стадии изучения его композиции и периодизации. В этой связи выявленный уже на данном этапе раскопок показательный как с точки зрения структуры, так и своей датировки вещественный комплекс находок третьей четвер-ти XV в., несомненно, станет одним из своеобразных реперов для вычленения среди огромного массива материальных свидетельств, получаемых в ходе исследований, тех из них, которые имеют самое непосредственное отношение ко времени функциониро-вания и гибели памятника.

413

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

1 Герцен А. Г. К проблеме типологии средневе-ковых городищ Юго-Западной Таврики // АДСв. Византия и средневековый Крым. Симферополь, 1995. Вып. 27 ; Герцен А. Г. Археологические исследования караим ских памятников в Крыму // МАИЭТ. Сим фе-рополь, 1998. Вып. 6 ; Гер цен А. Г. Хазары в Доросе – Мангупе // Хазарский аль-манах. Харьков, 2002. Т. 1 ; Герцен А. Г. Дорос – Феодоро (Мангуп): от ранневизан-тийской крепости к феодальному городу // АДСв. Екатеринбург, 2003. Вып. 34 ; Гер-цен А. Г. У истоков иудейской общины Ман гу па // Боспор Киммерийский и вар-вар ский мир в период античности и сред не-ве ковья. Материалы IV Боспорских чте ний. Керчь, 2003 ; Герцен А. Г., Земля ко ва А. Ю., Науменко В. Е., Смокоти на А. В. Стра ти гра-фи ческие исследования на юго-восточном склоне мыса Тешкли-бурун (Мангуп) // МАИЭТ. Симферополь, 2006. Вып. 12. Ч. 2 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. К истории цитадели Мангупа (по материалам архео-логических исследований на юго-восточ-ном склоне мыса Тешкли-бурун) // АДСв. Екатеринбург, 2006. Вып. 37.

2 Итоги археологического изучения цитаде-ли в конце XIX – начале XX в. и в 1969– 1971 гг. кратко подведены в специальных статьях: Герцен А. Г. Мангуп глазами иссле-дователей и путешественников (XVI – на-чало XX в.) // БИАС. Симферополь, 2008. Вып. 3. С. 233–234, 241 ; Герцен А. Г. Архео-логические исследования Мангупа в 1967– 1977 гг. // Херсонесский колокол: сб. науч. статей, посвященный 70-летию со дня рож дения и 50-летию науч. деятельнос-ти В. Н. Да ниленко. Симферополь, 2008. С. 311–313. Материалы же новейшего пери-ода раскопок памятника (1975–2005) посте-пенно вводятся в научный оборот. Причем речь идет о публикации как закрытых, в ар-хеологическом смысле, комплексов, кладов, категорий находок либо артефактов, имею-щих самостоятельный научный интерес, так и одновременно о полном издании резуль-татов изучения отдельных архитектурно-археологических объектов, расположенных на мысе Тешкли-бурун или у его подножия, раскопанных на широкой площади. См.: Gerzen A. Der Schatz von Teschkliburun (aus den Grabunden von Mangup) // Unberkannte

Krim. Heidelberg, 1999. S. 151–152 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. Керамика IX–XI вв. из жилого комплекса на мысе Тешкли-бурун // АДСв. Екатеринбург, 2001. Вып. 32. С. 127–146 ; Смокотина А. В. Византийская поливная ке-рамика VII – первой половины IX в. из рас-копок Мангупа // МАИЭТ. Симферополь, 2003. Вып. 10. С. 172–180 ; Герцен А. Г. Бронзовая статуэтка Меркурия из раскопок Мангупа // VI Крымская Междунар. конф. по религиоведению. Символ в философии и религии: тез. докл. и сообщений науч. конф. Севастополь, 2004. С. 15–16 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. Поливная керамика из раско-пок цитадели Мангупа // Поливная кера ми-ка Средиземноморья и Причерноморья X– XVIII вв. Киев, 2005. С. 257–287 ; Герцен А. Г., Карлов С. В. Дозорный и культовый ком-плекс под оконечностью мыса Тешкли-бурун (Мангуп) // Готы и Рим. Киев, 2006. С. 221–253 ; Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Нау менко В. Е., Смокотина А. В. Страти гра-фи ческие исследования на юго-восточном склоне мыса Тешкли-бурун (Мангуп). С. 371– 494 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. Окта го наль-ная церковь Мангупской цитадели по дан-ным археологических исследований 1997– 1999 гг.: планировка, стратиграфия, хроно-логия // АДСв. Екатеринбург, 2009. Вып. 39. С. 423–466.

3 Герцен А. Г. Описание Мангупа-Феодоро в по-э ме иеромонаха Матфея // МАИЭТ. Сим-фе рополь, 2003. Вып. 10. С. 570.

4 Мартин Броневский. Описание Крыма (под-готовка републикации текста М. Мачинской и А. Герцена, предисл. и коммент. А. Гер-цена) // ИНК. Симферополь, 2005. № 10. С. 167.

5 Там же. С. 167, 194–195 ; Герцен А. Г. Мангуп глазами исследователей и путешественников (XVI – начало XX в.). С. 213. Справедливо-сти ради, следует заметить, что впервые та-кую интерпретацию сообщения Мартина Броневского предложил еще А. Л. Бертье-Делагард: Бертье-Делагард А. Л. Каламита и Фео доро // ИТУАК. Симферополь, 1918. № 55. С. 12.

6 Герцен А. Г. Описание Мангупа-Феодоро в по-эме иеромонаха Матфея. С. 566.

7 Герцен А. Г. Мангуп глазами исследователей и путешественников (XVI – начало XX вв.). С. 213.

414

8 Эвлия Челеби. Книга путешествий. Крым и сопредельные области. Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века. Симферополь, 2008. С. 75–80.

9 Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (предварительное сообщение) // ИАК. 1913. Вып. 47. С. 78. Рис. 6.

10 Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (второе предвари-тельное сообщение) // ИАК. 1913. Вып. 47. С. 150–153. Рис. 5; 6.

11 Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (предварительное со-общение). С. 78–79. Рис. 7 ; Протоколы засе-даний Таврической Ученой архивной комис-сии. Заседание 16 октября 1912 г. // ИТУАК. Симферополь, 1913. № 49. С. 268.

12 Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (второе предвари-тельное сообщение). С. 150.

13 Протоколы заседаний Таврической Ученой архивной комиссии. Заседание 30 января 1914 г. (сообщение Р. Х. Лепера о раскопках на Мангупе в 1913 г.) // ИТУАК. 1914. № 51. С. 297–300 ; Лепер Р. Х., Моисеев Л. А. Раскопки на Мангупе // ОАК за 1913–1915 гг. Пг., 1918. С. 72–84.

14 Лепер Р. Х. Дневник. Раскопки на Мангуп-Кале. 1913 г. // Научный архив НЗХТ. Д. 90. Л. 24; Опись вещей, найденных на Мангупе в 1913 г. // Научный архив НЗХТ. Д. 108. Л. 14. В фондах Государственного Эрмитажа хранятся красноглиняный кубок с подгла-зурной росписью линиями ангоба, под жел-той кроющей глазурью, и фрагменты кув-шина из прозрачного зеленоватого стекла, найденные «у „дворца“ с надписью 1425 г.» на Мангупе в 1913 г. и переданные на хране-ние в 1915 г. См.: Государственный Эрмитаж. Фонды ОАВЕС. Коллекция № 1808/81, 82. Возможно, этот кубок присутствует на фо-тографиях в отчете за 1913–1915 гг., но без указания точного места находки: Лепер Р. Х., Моисеев Л. А. Раскопки на Мангупе. С. 82, 84. Рис. 128.

15 К сожалению, их точное местонахожде-ние определить невозможно, так как пос-ле ухода Р. Х. Лепера с поста директора Херсонесского музея осенью 1914 г. его смен-щик, Л. А. Моисеев, смог произвести необхо-димую запись лишь со слов Н. И. Федорова, старшего рабочего на Мангупе, и, скорее

всего, только в 1916 г., незадолго до переда-чи материалов раскопок в Императорскую Археологическую комиссию: Латышев В. В. Эпиграфические новости из южной России. 2. Мангупские надписи // ИАК. Пг., 1918. Вып. 65. С. 9, 18–20. № 2–4.

16 Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (второе предвари-тельное сообщение). С. 150. Рис. 5.

17 Лепер Р. Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (предварительное сообщение). С. 78–79. Рис. 7 ; Латышев В. В. Эпиграфические новости из южной России. 2. Мангупские надписи. С. 19–20. Рис. 2.

18 Башкиров А. С. Историко-археологический очерк Крыма. Мангуп // Крым. Путеводитель. Симферополь, 1914. С. 266–267, 269.

19 Бертье-Делагард А. Л. Каламита и Феодоро. С. 2–10, 30–33. Сам А. Л. Бертье-Делагард придерживался точки зрения о принадлеж-ности надписи 1427 г. крепости Каламита, что, по нашему мнению, ныне не имеет оснований. Скорее всего, памятник свиде-тельствовал о строительстве цитадели и ок-тагонального храма Мангупской крепости, будучи размещенным над воротами ее ак-рополя, о чем сообщают еще путешествен-ники XVI–XVII вв. См. об этом: Герцен А. Г. Мангуп – город в крымском поднебесье. Сим ферополь, 2001. С. 36–38 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. Октагональная церковь Ман-гупской цитадели по данным археологичес-ких исследований 1997–1999 гг.: планировка, стратиграфия, хронология. С. 432.

20 Латышев В. В. Эпиграфические новости из южной России. 2. Мангупские надписи. С. 19– 20. Рис. 2–4. К сожалению, лишь одна из них, строительная (?), изготовленная из мрамора, содержит информацию о времени сооруже-ния (1403) какой-то постройки, додворцо-вой или дворцового времени (?). Остальные, по мнению автора публикации, надгробного содержания (?), прочитать не удалось.

21 Малицкий Н. В. Заметки по эпиграфике Ман-гупа // ИГАИМК. Л., 1933. Вып. 71. С. 25–26, 33–35.

22 Vasiliev A. A. The Goths in the Crimea. Cam-bridge-Massachusetts, 1936. P. 214–216.

23 Якобсон А. Л. Дворец // МИА. Материалы по археологии Юго-Западного Крыма (Хер-сонес, Мангуп). М. ; Л., 1953. № 34. С. 390.

24 Там же. С. 416–418.

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

415

25 Якобсон А. Л. Средневековый Крым. Очерки истории и истории материальной культуры. М. ; Л., 1964. С. 126–127. Рис. 45.

26 Тиханова М. А. Дорос-Феодоро в истории сред невекового Крыма // МИА. Материалы по археологии Юго-Западного Крыма (Хер-сонес, Мангуп). М. ; Л., 1953. № 34. С. 330– 331.

27 Домбровский О. И., Махнева О. А. Столица фео доритов. Симферополь, 1973. С. 60, 63 ; Герцен А. Г. Описание Мангупа-Феодоро в поэме иеромонаха Матфея. С. 570 ; Мо га-ричев Ю. М. «Пещерные города» в Крыму. Путеводитель. Симферополь, 2005. С. 142 ; Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь, 2009. С. 133–134. В этой связи совершенно непо-нятно, чем руководствовался Ю. С. Асеев, датируя памятник в пределах XIII–XIV вв. См.: Ю. С. Асеев. Архитектура Северного При черноморья // ВИА. Л. ; М., 1966. Т. 3 : Ар хитектура Восточной Европы. Средние века. С. 509.

28 Даниленко В. Н., Романчук А. И. Поливная ке-рамика Мангупа // АДСв. Свердловск, 1969. Вып. 6. С. 116–117, 122–123 (группа II, тип 2). Табл. 2.

29 В целом об археологических исследова-ниях Мангупского городища в 1968 г. см.: Герцен А. Г. Археологические исследования Мангупа в 1967–1977 гг. С. 307–310.

30 Суров Е. Г. Отчет об археологических развед-ках на плато Мангуп Горнокрымской экспе-диции Уральского Государственного уни-верситета им. А. М. Горького в июле – августе 1968 г. // НА ИА НАНУ. № 1968/71. Л. 2 ; Су ров Е. Г. Раскопки дворца XV в. на плато Мангупа в Крыму // КСИА. 1972. Вып. 129. С. 96–97. Критикуя открытость дворцово-го комплекса с востока на реконструкции А. Л. Якобсона, из-за чего следовал логич-ный вывод о необходимости продолжения раскопок, Е. Г. Суров упускает наличие ги-потетически восстанавливаемой восточной стены комплекса, соединяющей помещения A и F, на плане своего оппонента 1964 г.: Якобсон А. Л. Средневековый Крым. С. 127. Рис. 45.

31 В отчете о раскопках и в краткой публика-ции о них работы на дворце были представ-лены как «разведки» и велись с помощью шурфов и зондажных траншей, что выгля-дит несколько странным с учетом масштаба

памятника и озвученных выше задач исследо-вания. Скорее всего, такая методика объясня-лась, во-первых, ограниченными людскими ресурсами экспедиции, во-вторых, она была оговорена с Е. В. Веймарном, предполагав-шим уже в это время вести в дальнейшем самостоятельные исследования памятника. См. об этом: Герцен А. Г. Археологические ис-следования Мангупа в 1967–1977 гг. С. 309.

32 Суров Е. Г. Отчет об археологических развед-ках на плато Мангуп Горнокрымской экспе-диции Уральского Государственного универ-ситета им. А. М. Горького в июле – августе 1968 г. Л. 2–16, 19 ; Суров Е. Г. Раскопки двор-ца XV в. на плато Мангупа в Крыму. С. 97–99. Е. В. Веймарн, повторно открыв этот участок, уточнил – «зерна пшеницы и проса, а также гороха и фасоли»: Веймарн Е. В., Иванов Л. И. Раскопки на Мангупе // АО. 1974 г. М., 1975. С. 264. Нам удалось вновь зачистить данный «слой пожара» в 2006 г. По определению Г. А. Пашкевич, среди культурных растений определяются зерна проса, ржи, нескольких видов пшеницы и ячменя, а также нута, че-чевицы, бобовых: Г. А. Пашкевич. Результаты анализа палеоботанического материала из раскопок Дворца // Отчет об археоло-гических исследованиях Мангупского горо-дища в 2006 г. Симферополь, 2007. С. 111. Таблица.

33 Домбровский О. И., Махнева О. А. Столица фе-одоритов. С. 59–60 ; Герцен А. Г. Мангуп – го-род в крымском поднебесье. Симферополь, 2001. С. 42 ; Герцен А. Г., Махнева-Чернец О. А. «Пещерные города» Крыма : путеводитель. Симферополь, 2004. С. 185 ; Могаричев Ю. М. Пещерные города в Крыму : путеводитель. Симферополь, 2005. С. 142 ; Герцен А. Г., Мах-нева-Чернец О. А. Пещерные города Крыма : пу теводитель. Севастополь, 2006. С. 168.

34 Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. С. 133. Рис. 55, II. В. П. Кирилко бездоказательно связывает княжеский дворец Мангупского городи-ща с памятниками армянской средневеко-вой архитектуры XIV–XV вв.: Кирилко В. П. Середньовічний Крим. Архітектура, мозаїки та монументальний живопис // ІУК. Київ, 2001. Т. 1 : Історія культури давнього насе-лення України. С. 1088.

35 Показательным в этом смысле является раз-дел в многотомной «Археологии УССР», посвященный средневековым памятникам

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

416

Юго-Западного Крыма и написанный Е. В. Веймарном незадолго до возобнов-ления им раскопок дворца. В нем, говоря о резиденции мангупских правителей, автор приводит ее план по данным исследований 1912–1913 и 1938 гг., полностью игнорируя реконструкцию Е. В. Сурова, несомненно, известную ему на тот момент: Веймарн Є. В. Пам’ятки південно-західного Криму // Ар-хео логія Української РСР. Київ, 1975. Т. 3 : Ран ньослов’янський та давньоруський пері-оди. С. 460. Рис. 113.

36 В целом об археологических исследова-ниях Мангупского городища в 1974 г. см.: Гер цен А. Г. Археологические исследования Ман гупа в 1967–1977 гг. С. 317–320.

37 Веймарн Е. В., Иванов Л. И. Раскопки на Ман-гупе. С. 263–264.

38 В рукописном архиве БГИКЗ хранится не опубликованный текст отчета о раскоп-ках Ман гуп ского городища в 1974 г., напи-санный Е. В. Веймарном, где в общем виде изложены результаты работ на дворце: Вей-марн Е. В. Отчет о работе Мангупского отря-да Крымской комплексной экспедиции ИА АН УССР в 1974 г. // Архив БГИКЗ. Фонд Е. В. Веймарна. Его резюме см.: Гер цен А. Г. Археологические исследования Ман гупа в 1967–1977 гг. С. 319–320.

39 «Помещение J» и «южный участок» археоло-гических исследований дворца являются но-менклатурой новейших раскопок комплекса, возобновленных в 2006 г. Большая часть участков исследований 1974 г. ныне уже включена в пределы раскопов 2006–2009 гг.

40 Герцен А. Г. Крепостной ансамбль Ман гу-па // МАИЭТ. Симферополь, 1990. Вып. 1. C. 142.

41 Мыц В. Л. Укрепления Таврики X–XV вв. Киев, 1991. С. 102. Рис. 43–45 ; Мыц В. Л. Несколько заметок по эпиграфике сред не-векового Крыма XIV–XV вв. Киев, 1991. С. 182–186. Рис. 2–3.

42 Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Кон-такты и конфликты. С. 413–418. Рис. 267– 272.

43 Vasiliev A. A. The Goths in the Crimea. Р. 254 ; Герцен А. Г. По поводу новой публи кации турецкого источника о завоевании Кры-ма // МАИЭТ. Симферополь, 2001. Вып. 8. С. 382.

44 Мыц В. Л. Историко-культурный контекст некоторых букв, монограмм и надписей

на поливной керамике Крыма XIV–XV вв. // Поливная керамика Среди земно морья и При черноморья X–XVIII вв. Киев, 2005. С. 294–295. Рис. 2, 6; 5–7; 9.

45 Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. С. 418. В историо-графии известна еще одна произволь-ная попытка интерпретации смысла мо-нограммы от имени сотника Хуйтани, известного по данным эпиграфики, предло-женная в свое время А. Л. Якобсоном и под-держанная В. Н. Даниленко и А. И. Романчук: Якобсон А. Л. Дворец. С. 414 ; Даниленко В. Н., Романчук А. И. Поливная керамика Мангупа. С. 123. О надписи 1361–1362 гг. с именем Хуйтани см.: Малицкий Н. В. Заметки по эпи-графике Мангупа. С. 9–14. Рис. 2.

46 Залесская В. Н. Балканская поливная керамика в Северном Причерноморье в позднее сред-невековье // Преслав. София, 1993. Сб. 4. С. 374.

47 Байер Х.-Ф. История крымских готов как ин-тер претация Сказания Матфея о городе Фео-доро. Екатеринбург, 2001. С. 206, 208.

48 Герцен А. Г. Мангуп: город в крымском под-небесье. Симферополь, 2007. С. 31. Отметим также тезисное сообщение об одной из на-иболее ярких находок, сделанных в процес се уборки «балластных» напластований на юж-ном участке исследований дворца в 2006 г. – сасанидского ложного перстня-печатки VI– VII вв. из желтоватого халцедона, на щитке которого вырезано изображение козерога: Герцен А. Г. Сасанидский перстень из раско-пок Мангупа // IX Международная Крымская конференция по религиоведению. Небесные патроны и земные служители культа. Тезисы докладов и сообщений. Севастополь, 2007. С. 18–19.

49 Указанные монеты являются наиболее позд-ними в археологическом комплексе находок из 5-го и 6-го слоев на площади помеще-ния В, которые функционально определя-ются соответственно как «слой разрушения» и «слой строительства» данной части двор-ца: Отчет об археологических исследова-ниях Мангупского городища в 2007 г. Сим-ферополь, 2008. С. 8–10.

50 Справедливости ради стоит сказать, что еще на плане 1912 г. отмечены помеще-ния H и I, определявшие северную гра-ницу улицы. Однако они, как показали

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

417

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

наши работы 2008–2009 гг., остались тогда недоследованными.

51 Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища в 2007 г. Симфе-рополь, 2008. С. 17–18; Отчет об археологи-ческих исследованиях Мангупского городи-ща в 2008 г. Симферополь, 2009. С. 13, 19.

52 Отчет об археологических исследованиях Ман гупского городища в 2008 г. Симферо-поль, 2009. С. 10, 14.

53 Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смокотина А. В. Стратиграфические иссле-дования на юго-восточном склоне мыса Тешкли-бурун (Мангуп). С. 380.

54 Якобсон А. Л. Дворец. С. 401. Рис. 14, а ; Мыц В. Л. Кресто образный храм Мангу-па // СА. 1990. № 1. С. 229. Рис. 5, 13–19.

55 Якобсон А. Л. Средневековый Херсон (XII– XIV вв.) // МИА. М. ; Л., 1950. № 17. С. 118–121. Рис. 85, 85а ; Паршина Е. А. Сред невековая керамика Южной Таврики (по материалам раскопок и разведок 1965–1969 гг.) // Феодальная Таврика. Киев, 1974. С. 78–79. Рис. 18–19 ; Симо но-ва Т. И. Метки на черепице кровли дома XIII–XIV вв. // АДСв. Античные тра диции и византийские реалии. Сверд ловск, 1980. Вып. 17. С. 104–119. Рис. 1 ; Мыц В. Л. Средневековое укрепление Исар-Кая // СА. 1987. № 2. С. 231–232. Рис. 4, 1–3 ; Рома-нчук А. И. К вопросу о методике дати ровки меток на черепице Херсо неса // АДСв. Византия и средневековый Крым. Симфе-рополь, 1995. Вып. 27. С. 113. Рис. 12–15 ; Романчук А. И. Строительные материалы ви-зантийского Херсона. Екатерин бург, 2004. С. 42–43 (группа 1).

56 Романчук А. И., Сазанов А. В., Седикова Л. В. Ам форы из комплексов византийского Хер-со на. Екате ринбург, 1995. С. 83–84.

57 Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смокотина А. В. Указ. соч. С. 382.

58 Sanders G. Three Peloponnesian Churches and Their Importance for the Chronology of Late 13th and Early 14th Century Pottery in the Eastern Mediterrahean // BCH. 1989. Suppl. XVIII. Р. 199. Fig. 6.

59 Коваль В. Ю. Амфоры византийского куль-турного круга в средневековой Руси (X– XIII вв.) // Русь в XIII веке: Древности тем-ного времени. М., 2003. С. 350 (тип VI).

60 Антонова И. А., Даниленко В. Н., Ива шу-та Л. П., Кадеев В. И., Романчук А. И. Средне-

вековые амфоры Херсо неса // АДСв. Сверд-ловск, 1971. Вып. 7. С. 95 ; Голофаст Л. А., Рыжов С. Г. Раскопки квартала Х в Северном районе Херсонеса // МАИЭТ. 2003. Вып. 10. С. 194.

61 Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смокотина А. В. Указ. соч. С. 382 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. Октагональная церковь Ман-гупской цитадели по данным археологичес-ких исследований 1997–1999 гг.: планиров-ка, стратиграфия, хронология. С. 445–446. Рис. 12, 2–9.

62 Якобсон А. Л. Дворец. С. 396. Рис. 8 ; Гер-цен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смо-котина А. В. Указ. соч С. 382 ; Герцен А. Г., Нау менко В. Е. Октагональная церковь Ман-гуп ской цитадели по данным археологичес-ких исследований 1997–1999 гг.: планировка, стратиграфия, хронология. С. 450.

63 Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археологических исследованиях сред-невековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2002 году. СПб., 2003. С. 171. Рис. 92 ; Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археологических исследованиях сред-невековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2004 году. СПб., 2005. С. 173. Рис. 113 ; Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археологических исследованиях средне-вековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2005 году. СПб., 2006. С. 152–153, 161. Рис. 70–71, 79.

64 Кирилко В. П. Крепостной ансамбль Фуны 1423–1475 гг. Киев, 2005. С. 67. Рис. 58, 5.

65 Мыц В. Л. Генуэзская Луста и капитанство Готия в 50–70-е гг. XV в. // Алушта и Алуш-тинский регион с древних времен до наших дней. Киев, 2002. С. 157. Рис. 24, 1–2, 4.

66 Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смокотина А. В. Указ. соч. С. 384 ; Герцен А. Г., Науменко В. Е. Октагональная церковь Ман-гуп ской цитадели по данным археологиче-ских исследований 1997–1999 гг.: плани-ровка, стратиграфия, хронология. С. 450 ; Адак сина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археологических исследованиях сред-невековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2004 году. С. 172. Рис. 112 ; Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археоло-гических исследованиях средневековой кре-пости Чембало (г. Балаклава) в 2005 году. С. 147, 154. Рис. 65, 1; 72, 5–6 ; Кирилко В. П. Крепостной ансамбль Фуны 1423–1475 гг. С. 67. Рис. 58, 2, 4 ; Мыц В. Л. Генуэзская

418

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

Луста и капитанство Готия в 50–70-е гг. XV в. С. 157. Рис. 24, 3 ; Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфлик-ты. С. 334. Рис. 221, 4.

67 Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смокотина А. В. Указ. соч. С. 386.

68 Фронджуло М. М. Раскопки в Судаке // Фео-дальная Таврика. Киев, 1974. С. 147 ; Айба-бина Е. А. Оборонительные сооружения Ка-фы // Архитектурно-археологические ис-сле дования в Крыму. Киев, 1988. С. 68 ; Джанов А. В. Гончарные печи XIV–XV вв. на ремесленном посаде Сугдеи // Историко-культурные связи Причерноморья и Среди-земноморья X–XVIII вв. по материалам поливной керамики: тезисы докладов науч. конф. Симферополь, 1998. С. 82–89 ; Иванов А. В., Савеля О. Я., Филип пенко А. А. Комп лекс поливной керамики средневе-кового Кадыкоя // Историко-культурные связи Причерноморья и Сре ди земноморья X–XVIII вв. по материалам поливной ке-рамики: тезисы докладов науч. кон ф. Сим-ферополь, 1998. С. 108–112 ; Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об архео ло-гических исследованиях средневековой кре-пости Чем бало (г. Балаклава) в 2002 году. Рис. 81 ; Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Ба-ла клава) в 2003 году. СПб., 2004. Рис. 86 ; Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. От-чет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Ба-лаклава) в 2004 году. Рис. 104, 119 ; Адак-сина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. Отчет об археологических исследованиях сред-невековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2005 году. Рис. 80–81 ; Кирилко В. П. Кре-постной ансамбль Фуны 1423–1475 гг. С. 49. Рис. 40, 8 ; Тесленко И. Б. Производство поливной керамики в крепости Алус тон (Крым) // Поливная керамика При чер-номорья и Средиземноморья X–XVIII вв. Киев, 2005. С. 324–333. Рис. 1–14 ; Гинь-кут Н. В. Византийские и восточные тради-ции в культуре генуэзской крепости Чембало (Крымский полуостров) по данным поли-вной керамики // Ethnic Contacts and Cultural Exchanges. North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest. Iasi, 2005. С. 409. Рис. 2 ; Герцен А. Г., Иванова О. С., Науменко В. Е., Смо котина А. В.

Археологические исследо ва ния в районе цер-кви Св. Константина (Ман гуп): I горизонт застройки (XVI–XVIII вв.) // МАИЭТ. Сим-ферополь, 2007. Вып. 13. С. 245. Рис. 44, 2.

69 См., например, очень близкую группу гла-зурованных полихромных мисок с орна-ментом в технике сграффито производства Фес салоник конца XIII–XIV в.: Byzantine Glazed Ceramics. The Art of Sgraffito. Athens, 1999. Р. 211, 215–216. Pl. 242, 247, 248. Отме тим также подобную керамику, произ-во дившуюся во Фракии (Серры) в кон-це XIII – начале XIV в. и на Кипре на протя-жении XIV–XV в.: Vroom J. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean. An Introduction and Field Guide. Utrecht, 2005. Р. 116–117, 120–121.

70 Герцен А. Г., Науменко В. Е. Поливная керами-ка из раскопок цитадели Мангупа. С. 261– 262.

71 Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Кон-такты и конфликты. Рис. 70; 143; 198–209; 217; 225–226; 267–272; 326–327; 330–331; 367; 371–372.

72 Кирилко В. П. Крепостной ансамбль Фуны 1423–1475 гг. С. 49. Рис. 40, 2.

73 Тесленко И. Б. Производство поливной кера-мики в крепости Алустон (Крым). С. 324–333. Рис. 3–14.

74 Герцен А. Г., Науменко В. Е. Октагональная цер ковь Мангупской цитадели по дан-ным архео логических исследований 1997– 1999 гг.: планировка, стратиграфия, хроно-логия. С. 449–450. Рис. 12, 16–19.

75 Byzantine Glazed Ceramics. The Art of Sgraffito. Р. 76, 78, 213–215, 258. Рl. 78, 81, 244–246, 258.

76 Герцен А. Г., Науменко В. Е. Поливная кера-мика из раскопок цитадели Мангупа. С. 263– 264. Рис. 21, 1–2.

77 Там же. С. 264. 78 Talbot Rice D. The Pottery of Byzantium and the Islamic World // Studies in Islamic Art and Architecture in Honour of Professor K. A. C. Cres well. Cairo, 1965. Р. 233–235. Fig. 44; 45 ; Aslanapa O., Yetkin S., Altun A. The Iznik Tile Kiln Excavations (The Second Round: 1981–1988). Istanbul, 1989. P. 82–85, 90, 115, 119, 141–142, 144–145, 147, 176, 179, 278–279, 283–284 ; Hayes J. The Pottery. Excavations at Saraçhane in Istanbul. Princeton, 1992. Vol. 2. P. 238–239. Fig. 92–93. Pl. 26–29.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV в. …

79 Плетньов В. Ранен турски фаянс от Варна (края на XV – началото на XVI век) // Известия на Народния Музей Варна. Варна, 2002–2003. Т. 38–39 (53–54). С. 430. Обр. 1 ; Богуславский Г. С. Поливная керамика из раскопок Белгород-Тирской экспедиции (1996–1998 гг.) // Tyras (Cetatea Albă ) Belhorod Dnistros’kyj. I. Săpături 1996–1999. Bucureşti, 2002. P. 267–268, 271–273 ; Гусач И. Р. Кера-мика с росписью в стиле «Милет» из турец-кого Азака // ИАИАНД в 2005 г. Азов, 2006. Вып. 22. С. 300–322.