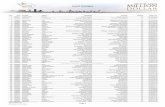

F. de Callataÿ, La date des premiers tétradrachmes de poids attique émis par Alexandre III le...

Transcript of F. de Callataÿ, La date des premiers tétradrachmes de poids attique émis par Alexandre III le...

UNIVERSITE CATHOLlQUE DE LOUVAINFACUL TE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES

Institut Superieur d' Archeoloqie et d'Histoire de I'Art

NUMISMATIQUE D'ALEXANDRE IIILE GRAND

DEUX QUESTIONS

(Promoteur: T. Hackens) Memoire presents en vuede I'obtention du grade

de licencie en Archeoloqieet Histoire de I'Art (Antiquite)

par Francois de Callatay

Ctest un devoir et un plaisir dtex-primer notre reconnaissanc~ a notrepromoteur, Monsi~ur le ProfessEurHackens, dont les conseils et la dis-ponibilit~ jamais d~mentie ont pcrmisi ce m~moir0 de voir le jour.

Nous tenons ~galement a remercicrtous les Professeurs dont nous avonseu la chance de suivre les leyons.

TABLE DES MATIERES.

~E~~~~E~_E~E!~~:~~_~~!~_~~~_EE~~~~E~_!~!E~~E~~£~~~~~_E~~~~_~!!~S~~_~~~~_E~E_~~~~~~~E~III le Grand (p •.6-84).

1.Histoire d'une question.

2.Iconographie.

A.Le type du droit: Heracles.B.Le Type du revers: Zeus aetophore.

1.Phidias.2.Arcadie.3.Mazaios.

C.Debat entre ~W.Zervos et Price.1.Presentation.2.Commentaires.

D.Modeles adoptes.1.Mazaios.2.Arcadie.

a)Iconographie.b)Finalite.

E.Tetradrachmes de Tarse et d'Amphipolis.F.Destinataires potentiels.

3.Metrologie.

A.L'etalon attique.B.Le changement metrologique.

1.Position du probleme.2.Evolution metrologique au IVe~es.J.Motifs necessitant le changement.4.But vise par le changement.

C.La serie a l'aigle.

p.6-ll.

p.12-J5.

p.12.P .12.p.lJ.p.14.p.15.p.20.p.20.p.22.p.26.p.26.p.27.p.27.p.29.p.JO.p.3J.

p.36-44.

p.J6.p.J7.p.J7.p.38.p.39.p.40.p.4J.

4.Monnaies frappees entre JJ6 et JJJ av.J.C. p.45-70.

2.Calcul des coins de droit.a)Systeme E.T.Newell/

G.Le Rider.b)Systeme E.T.Newell/

G.Le Rider/M.J.Price.c)Proposition de solution.

C.La serie a l'aigle.D.Autres monnayages.

p.45.p.45.p.45.p.47.p.48.

A.Introduction.B.Les philippes II posthumes.

I.Etude de M.Le Rider.

p .51.

Annexes.

p.54.p.61.p. 62.p.66.

5.Sources ecrites. p.71-74•

A.Les sources epigraphiques.B.Les sources litteraires.

p.71.p , 72.

6.Circulation. p.75-81.

A.Tresors contenant des alexandres.B.Tresors ne contenant pas d'alexandre.

p.75.p.79.

7.Contexte historique. p , 82.

8.Conclusion de la premiere partie. p.8J-84.

(p.85-IJI).

1.Tresors d'alexandres. p.85-89.

C.Commentaires.

p.85.p.86.p.87.

A.Introduction.B.Recensement.

2.Tresors d~nt la repartition est connue.

A.Recensement.B.Comrnentaires.

J.L'argent.

A.Les tetradrachmes.1.Recensement.2.Cas speciaux.J.Commentaires.

a)Production.b)Dif'f'usion.c)Les ateliers.

4.Le tresor de Demanhur.a)Historique.b)Importance.c)Commentaire numismatique.

B.Les drachmes.1.Introduction.2.Recensement.J.Commentaires.4.Probleme.

a)Enonce.b)Hypothese de resolution.

C.L'argent: deux problemes.1.Les mines d'argent.2.L'importance des ateliers.

4.~.A.Recensement.B.Commentaires.

5.Conclusions de la seconde partie.

Conclusion.

p ,90-92.

p.90.p.90.

p.9J-12J.

p.93.p.93.p.93.p.95.p.96.

p.lOl.p.lOJ.p.l07.p.l07.p.l08.p.l08.p.113.p.113.p.113.p.llS.p.116.p.116.p.119.p.121.p.121.p.122.

p.124-129.

p.124.p.124.

p.130-131.

p.132-133.

Introduction.

"One fact that does emerge however,is that Alexander studies arebuilt on shifting sand, and nothingshould be taken at face value wi-thout careful checking and rechec-king of all relevant evidence"(l).

Le prestige exceptionnel qui entoure le person-nage d'Alexandre le Grand a, en numismatique commedans les autres disciplines, retenu tres tot l'at-tention des specialistes. Des le milieu du sieclepasse, les etudes consacrees A son monnayage se s~ntmul tipliees. L .:'-Iuller,J.P.Six, E.Babelon, F.Imhoof-Blumer, G.F.Hill, B.V.Head, E.T.Newell, S.P.Noe,A.R.Bellinger et H.Seyrig s~nt autant de grands nomsqui jalonnent l'historique des recherches.

Les savants, qui ont repris le flambeau, s~nteux-aussi d'importance: en font partie H.Thompson,G.K.Jenkins, G.Le Rider, }1.J.Price, N.~.Waggoner etO.H.Zervos.

Le nombre d'etudes et la qualite des savants mon-trent A la fois l'importance du sujet en m~me tempsque sa difficulte. 11 tient, pour l'ensemble de lanumismatique grecque, le role capital de point de re-pere autour duquel s'articulent bien d'autres mon-nayages. Les pieces frappees au nom d'Alexandre 111le Grand (voir planche 11) appartiennent aux quel-ques rares monnaies de cette epoque, d~nt l'anneed'emission peut etre dans certains cas determineeavec exactitude.

11 faut toutefois preciser que la plupart destresors contenant des pieces d'Alexandre s~nt large-ment posthumes. Seule une infime minorite re1eve duvivant du conquerant (336-323 av.J.C).

(1) N.J.Price,On Attributing A1exanders- Some Cautiona-ry Tales, (GNA),1'ietteren,1979, P .246.

-1-

Il s'est, dans un premier temps, agi d'attribuerune date et un lieu de frappe a ces pieces qui e-taient decouvertes en quantite enorme de l'Espagneau Pakistan (2).

Des 1855, L.r.:ulleravait dr-e sse un catalogue detoutes les varietes connues (3). Dans cet ouvrage,qui reste une reference necessaire, le numismate da-nois a tente d'attribuer chaque variete a un atelierdetermine. Sa methode, qui se fiait trop exclusive-ment aux symboles et monogrammes des revers, a de-puis fait faillite. On a pu montrer de maniere irre-futable que des pieces, ayant des droits identiques,differaient parfois par les revers.

Le reamenagement des emissions que cette constata-tion entrainait a ete surtout l'oeuvre d'un homme:E.T.New eLl, ; Nous lui devons une sor-Le de monogra-phies d'ateliers (Salamine, Citium, Faphos, Amathon-te, Sidon, Ake, Tarse, Hyriandros, Tyr et "Sicyone")ainsi que l'etude de certains tresors d~nt celui -primordial- de Demanhur. Ses travaux, pris dans leurensemble, forment de nos jours l'essentiel de nosconnaissances sur le sujet.

Sa generosite a aussi permis a l'American Numis-matic Society de posseder a l'heure actuelle plus de10.000 pieces ou moulages de pieces d'Alexandre leGrand, faisant de cette institution le lieu de tra-vail presqu'oblige de toute etude de detail.

C'est, de fait, l'ecole americaine -et ~;.Thompsonen particulier- qui a poursuivi l'oeuvre inacheveelaissee par E.T.Newell.

Associee a A.R.Bellinger, H.Thompson a publie unimportant memoire sur les drachmes (4) avant de con-

(2) Voir IGCH,no2J19 et 2J20 pour l'Espagne; n018]1pour le Pakistan. Rien clue 1 'lQ.Q1:! recense 379 tre-sors contenant des pieces au nom d'Alexandre,c'est-a-dire plus que n'importe quel monnayage decite (Athenes: 270 tresors) et, a fortiori, de roi(Lysimaque: 156 tresors/ Philippe II: 143 tresors).

-2-

fier a ses etudiants le soin d'examiner certains a-teliers d'Alexandre III le Grand, comme Babylone ouAlexandrie, qui n'avaient pas encore fait l'objetd'une etude specifique.

Malgre certaines lacunes (5), un premier objec-tif parait donc aujourd'hui en passe d'etre atteint:attribuer un lieu et une date d'emission a chaque

Travailler dans cette optique revenait a etablirles sequences de coins pour un atelier precis. Il nenous etait pas possible, dans le cadre d'un memoire,d'atteindre a l'exhaustivite requise pour une telleentreprise.

En r-e v ari c-re , l'interpretation des do n n e e s numis-matiques a souvent ete negligee. Il n'existe qu'unseul ouvrage -capital, il est vrai- qui ait tente deles inserer dans une vision plus large: l'etude deA.R.Bellinger (Essays on the Coinage of Alexanderthe Great,(li§ ,11h1963).

M.Price a ecrit il y a quelques annees: "Thereis much to be done in detail which will turn thecoins from being numismatic catalopue numbers intodocuments of economic, h i st or-d.c and artistic impor-tance"(6).

(3) L.Mfiller,Numismatique d'Alexandre le Grand (suivied'un appendice contenant les monnaies de FhilippeII et III),Copenhague,1855.

(4) ?·,.Thompsonet A.~.Bellinger,A I10ard of AlexanderDrachms,dans .I£.§.,XIV,1955,p.3-45.

(5) L'atelier de Damas, par exemple, n'a jamais 6te etu-die en detail.

( 6 ) ~,.J.Price,In Search of Alexander the Great,dans, ~N~o~joJ._'_<1'~~~~_'_'_K_.lX...;..~_o_V_\_~_.I. , n ? 5 - 6 , 1978 , p •34 •

-3-

Nos recherches, menees au debut dans diverses di-rections (I'."etrologie,importance des sources, •••), ses~nt centrees autour de deux problemes susceptiblesde recevoir un developpement original: la date despremiers tetradrachmes de poids attique emis par A-lexandre le Grand et la circulation monetaire auIVe~esiec1e d'apres les tresors.

Le memoire est consacre a ces deux questions. Uncaractere commun les unit: la nouveaute du point devue.

La difference tient en ce que la premiere partieest une prise de position -peut-etre originale- dansun debat recemment reactive alors que la seconde ap-parait cornreune premiere etape dans la connaissanced'un domaine jusqu'ici inexplore.

Le probleme traite dans la premiere partie est deceux qui s'irposent: quand Alexandre le Grand a-t-ilcommence a emettre ses monnaies d'argent? Questionfondamenta1e aui, curieusement, n'avait jamais etevraiment debattue (7). I1 se fait que, parallelementa nos recherches, deux numismates -E" .Zervos et Pri-ce- ont tout recemment tente d'y repondre (8). Lesarguments'u'ils utilisent recoupent en partie ceuxque nous avions developpeSlors d'une communicationa la Societe Royale de Numismatiaue de Bel~ique (Se-ance du 18 decembre 1982). La pertinence de notreargumentation s'est donc trouvee renforcee dans lememe temps que s'evanouissait pour une part sa pri-maute.

Certains elements, toutefois, n'ont pas ete utili-ses par :-:H.Zervoset Price. Ils cornpLe t ent et justi-fient le traitement d'un probleme plus que jamaisd'actualite.

Les explications, donnees a ce sujet par E.T.Newell,res tent tres somraires (Reattribution,p.118-121).

(8 ) The Earliest Coins of Alexander the Great,dans NC,

142,1982 (O.H.Zervos,l.Notes on a Book by GerhardK1einer,p.166-179,pl.4J-4S et N.J.Price,2.Alexander'sReform of the ~'~acedonianRegal Coinage, p .180-190,pL,

h6-47 -4-

La seconde partie est toute autre. Personne ne s'e-tait jamais penche sur la circulation monetaire des

, , f ou i IVemealexandres attestee par les tresors en OU1S au -siecle. Notre travail entend faire l'examen statis-tique de ces donnees, telles que nous les trouvonsdans l'Inventory of Greek Coin Hoards ou les CoinHoards (9) qui lui font suite.

Les deux parties de notre menoire ont procede demanieres differentes.

La premiere a ete un cheminement visant, au de-part d'une argumentation assez large, a etablir lebien-fonde d'une hypothese unique. C'est un parcoursqui va du particulier au general, ou les acauis ob-tenus en cours de route sont reunis en faisceau con-vergent.

La seconde est con~ue de maniere inverse. Noussommes partis d'un probleme general: la circulationdes pieces frappees sous Alexandre. Le developpe-ment de celui-ci nous a amenea delimiter nos sour-ces d'abord, avant de faire des constatations, deformuler des hypotheses, aui sont autant de poin~dedepart pour des recherches futures.

(9) L'etude reprend les Coin Hoards I,II,III,IV,V et VI.

-5-

1. Histoire d'une question.

Nous nous proposons de traiter dans cette pre-miere partie un point tres discute de la numisma-tique d'Alexandre le Grand: la date de ses premie-res emissions de tetradrachmes de poids attique.

Cette date fait effectivement probleme: pourcertains, il faut faire debuter la frappe des nou-veaux tetradrachmes apres le passage d'Alexandreen Asie, c'est-a-dire au plus tot en 334 av.J.C.;pour d'autres (ils s~nt aujourd'hui majoritaires),Alexandre a du battre monnaie des 336 a ses pro-pres types. Le plus souvent m~me le proble~e aete passe sous silence.

Tout recemment, le debat a ete reouvert dansle Numismatic Chronicle de 1982. O.B.Zervos a vou-lu montrer, par des arguments plus rigoureux queceux que l'on pretendait tirer de la psychologiedu conquerant, que les premiers tetradrac~mes depoids attique avaient ete frappes a Tarse en 333av.J.C.(l). Dans sa reponse a M.Zervos, ~.Pricecontinue d'~tre partisan de la datation haute (2).

La question est entree dans sa phase critique.Le probleme semble mur, m~me si nous ne posse-dons toujours pas de monographies pour les ate-liers macedoniens (3).

(1) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner.

(2) M.J.Price,Alexander's Reform of the ~'acedonian Re-gal Coinage.

(3) M.Thompson a distribue ces derniers temps a ses etu-diants une serie d'ateliers d'Alexandre pour etude(N.~.•Waggoner: Babylone/ O.E.Zervos: Alexandrie).M.Hackens nous a signale qu'une autre elbve de l'!-merican Numismatic Society a entrepris une monogra-phie sur Amphipolis.

-6-

Sans entrer dans les details, nous donnons iciun bref historique de l'evolution des opinions.

En 1831, E.M.Cousinery s'expri~ait dans ces ter-mes: "Nous ne pouvons nous refuser a croire qu'enentrant dans l'Asie, il(Alexandre) se soit bornea mettre en emission la mannaie de son pere dansles trois metaux"(4). M~me si L.MGller rejetacette vision, lui preferant la date de 336 ay.J.C.(S), il semble bien qu'au debut de ce siecle,les numismates aient prefere la premiere rryp othsse .

G.F.Hill ecrit en 1906: "It is generally sup-posed that the huge currency most commonly associa-ted with the name of Alexander the Great was notissued until his invasion of Asia"(6). Et B.V.Head de rencherir: "It was doubtless after hisinvasion of Asia that Alexander instituted hisvast international currency"(7).

Il aura fallu l'intervention de E.T.Newell pourfaire basculer la presomption en vigueur. Des sapremiere grande etude (8), il envisage le proble-me des premiers alexandres et combat la visionselon laquelle Alexandre le Grand aurait ete tropfaible en 336 av.J.C. pour pouvoir imposer sonnouveau monnayage. Il met en lumi~re la similitudede symboles entre les derniers philippes et lespremiers alexandres (Planche XVII,1-2), ce qui te-moigne a l'evidence d'une continuite. Il justifie

(4) E.M.Cousinery,Voyages dans la hacedoine,Paris,1831,p.230-23l.

(S) L.HGller,Numismatique d'.:\.lexandrele Grand (suivied'un appenrlice contenant les monnaies de PhilippeII et III),Copenhague,18SS.

(6) G.F.Hill,Historical Greek COins,Londres,1906,p.l04.

(7) B.V.Head,Historia Numorum (A f.'Ianualof Greek Numds-.matics),2e~eed.,Oxford,19ll,p.22S.

(8) E.T.Newell,Reattribution,p.118-l21.

-7-

le changement ponderal (Thraco-macedonienjatti-que) en pretendant qu'il s'agit la de l'accomplis-sement d'un plan dont Philippe 11 avait deja eul'idee. 11 conclut par cette phrase: "Of all thisthere is natural Iv no actual proof; as outlined,it is merely a suggestion to explain certain facts,and is only intended as such"(9).

Cinq ans plus tard, E.T.Newell ecrit: "Even so,it seems but natural that he would issue coinsbearing his own name and types to take the place,as soon as possible, of a coinage belonging to afast vanishing dynasty and empire"(lO).

Quoique n'ayant jamais justifie cette intuitionde maniere detaillee, le savant americain jouis-sait d'un credit tel que tout le monde, ~ sa sui-te, reprit son opinion.

Se demarquant resolument de l'orthodoxie nou-velle fixee par E.T.Newell, G.Kleiner entreprit,en 1947, de reconsiderer tout le probleme (11).Sa these principale etait qu'Alexandre le Granda inaugure le monnayage a ses types lors des fetesde Tyr en 331 av.J.C.(12). G.Eleiner, qui envisa-geait aussi bien l'or que l'argent, developpa uneargumentation tres riche d~nt les elements -belas-etaient loin d'avoir tous la meme force.

Sa theorie, quoiqu'ingenieuse, ne fut pas sui-

(9) Idem,p.12l.

(10) E.T.Newell,The Dated Alexander Coinage of Sidon and~,(Yale Oriental Studies: Researches 11),1916,p.22.

(11) G.Kleiner,Alexanders Reichsmfinzen,(Abhandlungender Deutschen Akari~mie der Wissenscnaft zu Berlin,phil.-hist.Klasse,1947,noS),Berlin,lg49.

(12) 0.P.Zervos,2.E,.ill,.,p.166.

-8-

vie. On lui reprocha surtout certains details re-latifs aux stateres d'or (13).

Nous reviendrons plus loin sur les argumentset les sources utilises par G.Kleiner; il est in-teressant d'observer des maintenant que ses ad-versaires ont trouve un appui tres important dansun ~: il s'agit de deux tetradrachmes de Pto-l' 'Ier ( , I I 'emee Soter Alexandre coiffe dune peau d e-lephant/Athena Alkider.los)port ant les inscriptionsL I et X, soi tIes ini tiales de Sidon et la datede l'ere locale (X= an 22)(Voir planche III,2).L'histoire nous apprend que Ptolemee tint la villea trois reprises: entre 320 et 319 av.J.C., aumilieu de 315 et quelques mois en 312 av.J.C. Sion resume les analyses de I.L.i"erker (14) et O.l-.

Zervos (15), on s'aper<;:oitque le seul monent pos-sible correspond a 312 av.J.C., ce qui rejette,selon I.L.Merker, l'an 1 de l'ere sidonienne en333-JJ2 av.J.C.(Voir planche III,I).

Voila donc fixes les deux termini de notre re-cherche. Postquem: l'accession d'Alexandre au tra-ne en JJ6 et antec,uem: l'an I a Sidon, c'est-a-dire JJJ/2 av.J.C.

La theorie de GQKleiner ecartee, fallait-ilne cessairemen t en revenir a E.T.Nevr eLk , co.zrn e lefait G.Le Rider (16)?

(13) Voir, par exemple, Ch.Seltman (Alexander Coins:Gerhard Kleiner,Alexanders Reichsmunzen,dans CR,64,n02,septembre 1950,p.66-67) ou G.Le Rider (.\nnuaire1968/69 (Extraits des rapports sur les conferences.Numismatique grecaue),dans AEPHE,1969,p.173-176).

(14) I.L.~·.erker,Noteson AbdalonYlTIOSand the Dated Alex-ander Coinage of Sidon and Ake,dans ANS~N,11,1964,p.lJ-20.

(15) O.I~.Zervos,Tl"'eearly Tetradrach.~s of TtolePlY I,c~ansANS:·:·,13,lS67,p.I-16.

-9-

Il semble que non. S.Hurter datait, en 1978,les premieres emissions de stateres d'Alexandre de333 a Tarse (17). Elle n'a cependant pas donne lesraisons Qui lui permirent de le penser.

Un historien a meme recemment anticipe les re-cherches actuelles en soutenant qu'Alexandre leGrand n'avait pas frappe ses tetradrachmes avantl'hiver 333/2 (18).

Nous nous sommes interesse au probleme pour no-tre part depuis les premiers mois de l'annee 1982.Ebauchees des Paques, nos recherches donnerentlieu, le 18 decembre 1982, a une communication luedevant la Societe Royale de Numismatique de Bel-gique (19).

Le hasard a voulu qu'au cours de cette meme an-nee deux numismates aient egalement diriges leursefforts en ce sens.

Le ~ruit de leurs travaux a ete publie dans larevue Numismatic Chronicle (1982), sous for~e dedebate

O.H.Zervos, reexLumant la theorie de G.Kleiner,

(16) Voir toute son oeuvre et, par exemple: La date despremieres monnaies d'Alexandre,dans ~,vol.8,no4,1971,p.65-66.

(17) S.Purter,Alexander the Great. A l-umismatic Itinera-ry,dans N()tA'(/"j..4_~lk$ )(pOlllw...f. ,no5-6,1978,p.35.

(18) "But the great change came about after the victoryat Issus. Then, in the winter of 333-332 B.C., heobtained a hu~e amount of Persian bullion and bothgold ans silver coin in Cilicia and at Damascus •••He began now to make coinage in his own name".(N.G.L.Hammond,Alexander the Great, Kin~, Commander andStatesman, Park Ridge ,1980,p.156).

(19) Nous i~norions alors que deux articles etaient enpreparation sur le sujet. Le texte de cette commu-nication forme toujours la base de notre etude maisil a ete totalement remanie a la lumiere de cesnouvelles donnees.

-10-

propose, avec des arguments icono~raphiques sur-tout, d'abaisser la date des premiers tetradra-chmes a JJJ av.J.C., soit Lrnme dLat erne nt apr-e s lavictoire d'1ssos (20).

Quant a H.J.Price, son propos est de montrerque les arguments avances par O.E.Zervos ne s~ntpas definitivement probants: dans ces conditions,il demande de ne pas abandonner l'hypothese deE.T.Ne'.•..ell (21).

Toutefois, i>l.J.Price ecri t lui-meme: " •••1write thi~ 'reply' not in order to defend the sta-tus quo as a matter of principle, hut wit~ a con-viction that open discussion of differing viewsmay ultimately lead to a solution"(22).

11 faut donc envisager cette premiere partiecomme un bilan des arguments souhaites par les au-teurs du d~bat. Ce bilan est fonde sur un examendes differents aspects du probleme, traitant suc-cessivement l'iconographie, la metrologie, lesmonnaies frappees entre JJ6 et JJJ av.J.C., lessources ecrites et la circulation telle que nousla trouvons dans les tresors pour terminer par lecontexte historique de ces premieres annees.

(20) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner.

(21) j\I.J •Pri ce ,.£E. cit.

(22) 1dem,p.180,note 1.

-11-

2. Iconographie.

Les types figurant sur les tetradrachmes d'A-lexandre III le Grand s~nt, au droit, la tete d'He-racles coiffeede la peau du lion et, au revers,Zeus assis sur un trane tenant un sceptre dans lamain gauche et un aigle dans la main droite (Plan-che IV,4).

A.Le type du droit: Heracles.

La tete d'Heracles coiffee de la peau de lionest un type m o n e t a i r-e courant en i-ra c e do Ln e • .2lleapparait, avant Alexandre Ill, sur les piecesd'Archelaos Ier (41J-J99 av.J.C.), Amyntas III(J89-J8J et J8l-J69/Planche IV,l), Perdiccas III(J64-JS9/Planche IV,2) et Philippe 11 (359-3J6/Planche IV,J)(l).

Cette iconographie est ne reference directe~ la legende nui fait descendre la ~aison mace-donienne d'Heracles lui-meme par la filiation deTemenos d'Argos. Nous verrons comment, par lasuite, cette representation du droit doit inter-venir dans la question debattue.

B.Le type du revers: Zeus aetophore.

Le type du revers, en revanche, fait probleme.11 s'agit d'une repr~sentation neuve en hacedoi-ne. On a des lors cherche le modele qui l'auraitinspiree. 11 n'y a, semble-t-il, que trois possi-bilites: la statue de rhidias ~ Olympie, le mon-nayage de la Li,o~uearcadienne au Ve~e si.ecle oucelui du satrape Mazaios ~ Tarse (2).

(1) Voir A.R.Bellinger,Essays on the Coinage of Alexan-der tr.eGreat,(~ ,1~,196J,p.1J-14.

(2) On a pu parler aussi de ~eus de Bottiaea. E.T.Ne-

-12-

Dans un premier temps, la statue chrysele-phantine de Phidias a ete retenue comme la sour-ce la plus probable (Planche V,l). P.Gardner,Ch.Seltrnan et m~me E.T.Newell ont tous identi-fie Zeus Olympien (3).

A.B.Cook, le pr8mier, mit en evidence lesdifferences essentielles entre ce que nous sa-vons du Zeus de Phidias et celui aui est repre-sente sur les nouveaux tetradrachmes (4): lastatue d'Olympie tient une Nike dans la maindroite, la main gauche est posee bas sur lesceptre, la jambe gaucre est avancee par rap-port ~ la droite, le trane a un dossier et l'hi-mation remonte assez haut. Sur les monnaies enargent d'Alexandre,rien de tout cela: la maindroite porte un aigle, la main gauche est poseehaut sur le sceptre, c'est la jambe droite quiest en avant, le trane n'a -au debut du moins-

well lui-meme a repris au debut cette appellation(Reattribution,p.119) se fiant a J.Eckhel (DoctrinaNumorun Veterum,Partie I,vol.II,Vienne,18J9,p.100).Cette vue est aujourd'hui abandonnee. Ch.Seltmana suggere, pour sa part, de chercher le prototypea Praisos en Crete (Alexander Coins: Gerhard Kleiner,Alexanders Reichsmunzen,dans CR,64,no2,septembre1950,p.66-67). Cet atelier a effectivement frappedes pibces representant un Zeus tres proche de ce-lui des tetradrachmes d'Alexandre (Planche XI,l). Cerapprochement n'a plus jamais ete evoque depuis queles pieces de Praisos s~nt reputees dater dlapres325 av.J.C.

(3) P.Gardner,A Historv of \.ncientCoinae;e.700-300 BC.,Oxford,19l8,p.426.Cb ,Seltman, Greel: Coins, Londres, 1936, p .205.E.T.Newell,Roval Greek Portrait Coins,~ew York,1937,p.13.

(L~) A. B.Co ok,Zeus, Cambridge, vol. II, 19l4-1S'40,p .187.

-13-

pas de dossier et l'himation s'arr~te ~ la tail-le.

Depuis A.B.Cook, on ne pense plus qu'Alexan-dre ait repris le type de Phidias m~me si celui-ci se serait insere harmonieusement dans la vi-see panhellenique qulon prete au conquerant. P.Gardner, entre autres, a tempere son affirmation:1IThe Zeus of Alexander's coins is certainly notan imitation in any close sense of the greatOlympian statue of Pheidias, but the type isprobably introduced in honor of the God represen-ted by that statue"(S). G.Le Rider ecrit: "Enrevanche, Athena et Zeus aetophore s~nt des ty-pes nouveaux en ~acedoine: il est visible qu'~-lexandre a voulu placer sur son monnayage d'oret d'argent des divinites panhelleniques, E~ra-cles etant lui aussi honors dans tout le mondegrec" (6)•

11 faut cependant preciser que le style d'A-lexandrie (Jambes croisses: planche V111,4) serev~le beaucoup plus proche du mod~le de Phi-dias que le premier style (Planche V11I,6), ap-peLe souvent "cilicien" (Jar-tbespar-aLl.e Le s J ;

2)A.rcadie.

~ontrastant avec les differences enum~reesci-dessus, le vieux monnayage de la Li~ue arca-dienne (Planche v,2-6) offre un type de Zeusdans une attitude tr~s semblable ~ celle duZeus des monnaies d'Alexandre (Tout~s celles e-noncees plus haut, excepte la position des jam-bes la plupart du temps)(7).

(S) P.Gardner,The Types of Greek COins,Cambridge,1883,p.186.

(6) G.Le Rider,Annuaire 1968/69 (Extraits des rapportssur les conferences. Numisma tiQue ("j-recque),dansAEPHE,196g,p.17J.

(7) R.T.\Villiams,The Confederate Coinage 01 t:reArca-dians in the Fifth Centur r B.C., (~ ,nOlss),196S,p.1-141,pl.1-XV. -14-

Seul parallele evident sur le territoiregrec, A.B.Cook proposa de le retenir comme ori-gine la plus vraisemblable au nouveau type d'A-lexandre (S). Toutefois, il jeta l'embarras enposant une question a laquelle il ne repond pas:"1vhydid he (Alexandre) select for his world-wide coinage the old-bearer of Arkadia ratherthan the newer and nobler creation of Pheidias"(9)? C'est la grande faiblesse du modele arca-dien: l'absence de motifs serieux pour le choixopere par Alexandre.

Nonobstant cette remarque, A·R.Bellinger, re-prenant A.B.Cook, parle de Zeus Lykaios (c'est-a-dire du type arcadien)(lO) et S.Ferlman, deuxans plus t ar-d, declare: "The figure of Zeus, ••.,is clearly identical w i,th the figure of Zeusappearing on .ir-cad i.a.n s coins" (11) •

T'o u t recemment, R.R.IIollo\-lays 'est propose dereprendre le parallele arcadien en vue de l'in-terpreter (12): "I believe that Alexander hadlittle reason to evo~e the Arkadian League. Buthis artists, w i 'th Thermopylae and Plataea inmind, did have a reason to recall an image ofearly fifth-century type"(13). Il s'agirnit doncde rappeler par une representation archaigueles victoires acquises naguere sur les Perses.

Il existe un troisieme modele bien connu detous: le monnayag-e du satrape Hazaios a Tarse

(S) A.B.Cook,.2.l?.ill..,p.760-762.

(9) Ibidem.

(10) A.R.Bellineer,.2.l?.£i!.,p.22-23.

(11) S.Perlman,The Coinages of Philipp II and Alexanderthe Great and their Panhellenic Propaganda,dans ~,

erne 96- 637 - ser.,vol.5,1 ),p. •

(12) R.R.Ho110way,A1exander the Great's Choice of CoinTypes,dans AIIN,27-2S,19S1,p.57-60.

-15-

(Planche VI). Aucune etude serieuse de la nu-mismatique d'Alexandre le Grand ne peut en fai-re l'economie depuis que J.P.Six a fait remar-quer, au si~cle passe dej~, une ressemblance tr~sfrappante: "Les premi~res monnaies d'.Alexandrefrappees en Asie font immediatement suites ~celles de r.lazaios"(14)et "l~ donc ou finis-sent les emissions de r<azaios c ommencent cellesd'Alexandre~ Il.n'y a pas de lacune apparente"(15).

E.T.Newell a repris ~ son compte cette ideeen precisant les similitudes: "Here it will besufficient to state that in every det~il, suchfor instance as the throne, t}e footstool, therobes of the seated God,etc •••,the Alexander is-sues are the direct copies of the coins of Se-ries VI, tr.elast of Hazaios'Tarsian coinages"(16), avant de renforcer la comparaison en ecri-vant: "He evidently continued to employ the die-cutters and other personnel of the old esta-blishment"(17). E.T.Newell resume ailleurs lasituation par ces deux phrases: "It is interes-ting to note in how many instances th~ customsand peculiarities of a local coinage will reap-pear on the succeeding issues of Alexander forthe same district. This shows clearly how thepersonnel, appliances and traditions of a mintwere all retained for the production of the newcoin"(18).

(lJ)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Idem,p.S8-59.

J P S· L ~ t ., vc J~me, 1 4•• lX, e ~a rape. azalos,aans L-' - ser.,vo • ,l884,p.lCl.

Idem,p.lC2.

E.T.Newell,:yriandros,p.15.

Idem,p.29.

E.T.Newell,Tarsos,p.8J.

-16-

Tout se passe comme si, apres avoir fournitaus les ~l~ments, E.T.Newell h~sitait ~ en ti-rer les conclusions, ~ franchir le pas d~cisif.

Jusqu'il y a peu, la question ne fut plus ja-mais pos~e de maniere aussi claire et A.R.Bel-linger se contente de noter avec prudence: "Indiscussing the Alexander coinage of Tarsus and:'yriandrus Newell shows how directly it w as ba-sed on the coinage of the Persian satrap :a-zaeus which preceded it"(19).

Le m~me A.R.Bellinger ~touffe en fait le pro-bleme en le confinant au bas d'une page, en note92 de son ~tude: "Seltman had sugzested to himthat tre model mi.c;"tbe the Baal of Tarsos andits selection an instance of Alexander's inter-nationalism. But, as Cook recognizes (20), trisconflicts with the dating of the first: acedo-nian issues, a ouestion that has already beendiscussed"(21).

Voil~ enfin l'essentiel: reconnaitre qu'Alex-andre ait repris son type ~ I,azaios, c'est ad-mettre virtuellement que les nouveaux t~tra-drachmes ne furent pas frapp~s avant 3JJ av.J.C.(22), ce qui semble hautement improbable auxyeux des "panhellenistes". M.Le Rider reprend lavision de ces derniers Cjuand il ecrit: "11 estcertes possible au'Alexandre ait attendu quel-oues temps avant de battre monnaie, mais, sil'on tient compte de son temperament et du rolenon seulement economioue, mais aussi politioue(prestiee et propaeande) de la monnaie, on necroira pas que ce delai ait pu ~tre hien long.

(19) A.R.Bellinger,QE.~it.,p.lO.

(20) A.B.Cook,22.cit,p.762,no2.

(21) A.R.Bellinger,QE.£i!.,p.lO.

(22) h.Zervos comme ~,;.Pricel'ont reconnu: "Ne Lt her- I

par Zervos would consider it possible that ~lexan-

-17-

Le caract~re panhell~nique des types slexpliquepar le fait 0.u'Alexandre s'est consid~r~ d~s led~but comme le g~neral des Grecs c~ntre les Per-ses, fonctio~ dans laquelle il fut confirm~ parle synedr-a on de Corint.he des la fin de 336" (23).

Cette argumentation est fondee sur des mobi-les psychologiques et politiques possibles ouvraisemblables, non sur des faits rapportes parles sources.

Il faut tout d t abor-d souligner que ).•:,.Bel-linger abuse le lecteur quand il parle de "ques-tion deja d~battue"(24). Il n'existe aucun deve-loppement de ce point dans son ~tude.

De plus, A.~.Bellinger semble i~norer plu-sieurs s~ries de monnaies ~uand il pretend quedes differences importantes de dessin existententre les pieces de :.azaios et celles d I Alexan-dre (25). Pour lui, les doubles stateres d'ar-gent de r.:azaiosr-e pr-e sent ent Baal de Tarse te-nant devant lui son sceptre surmont~ d'un ai-gle alors que, sur les t~tradrachmes d'Alexandre,Zeus tient son sceptre derri~re lui et l'ai~leest pose sur la main. En fait, A.R.Bellin~er neconsidere ainsi que la Serie VI (La derniered'apr~s E.T.~ewell) sans relever ~ue les cinqpremieres s~ries repondent sur ces points precisexactement au futur type d'Alexandre (rlanc~e VI) ..

Il existe un element nouveau beaucoup plus io-portant. Dans un article capital, :,.Zervos s'est

der's choice of Zeus in 336 BC may have been in-fluenced by a knowledge of t e Baal type of Tarsus"(Y.J .Price,Alexander' s Reform of the :'_acedonianRe-gal Coinage,p.182).

(23) G.Le Rider,£E.cit.,p.176.

(24) A.R.Bellinger,£E •..£.i:.!.,p.lO.

(25) Ibidem.

-18

attache a definir les caracteres orientaux destetradrachmes d'Alexandre (26). Il y demontre demaniere convaincante l'origine perse du troneQui supporte Zeus. Ce genre de trane avec lesbarres horizontales et les pieds decores d'e-lements globulaires (parfois a godrons) est ty-pique de la Perse et semble n'avoir aucun paral-lele en Grece (27) ou les tranes ont les piedsdroits et souvent des barres intermediaires croi-sees. Le monnayage de la Ligue arcadienne n'e-chappe pas a cette distinction geograpbique.

li.Eyrieleis trouve pour les tetradrachces deTarse -et davantage encore pour ceux d'Alexan-drie- des paralleles avec les trones re~resen-tes a Persepolis (Planche VIII,1-3)(28). ~.~er-vos reprend a son compte ces remarques et sou-tient que le trone du ~eus aetop~ore n'est pasgrec. _·~ieuxmeme t tous les autres ateliers ori-entaux se seraient individualises dans le sche-ma etabli a Tarse.

Dans cet article toutefois, :.•Zervos n ' +vai. tpas encore re~arque le point decisif: ,le surles premiers tetrartrac~mes d'Anphipolis (29) e-

(26) O.H.Zervos,Near Eastern ~lements in the Tetradrac~~sof _\.lex2.ndert>e Great,(G=~_'c),-:etteren,l~7~.,p.:~~~-305.

(27) Idem,p.:299.

(28) H.Kyrieleis,Tbrone und Klinen,Studien zur Formge-schichte altorientalischer unci griechischer Sitz-und Liegemobel vorhellenistiscI1er ~eit,dans JDAI,

Suppl.24,Berlin,1969,p.l51.

(29) En parlant dlAmphipolis, nous reprenons par commodi-te l'appellation de B.T.Newell telle Qulil l'avaitpense dans Demanhur (p.67). b:.Price a montre recem-ment ~ulil est, en fait, plus prudent de parler duplus grand atelier macedoni en (Coins of the = :acedo-

-19-

galement le trone est perse.Trois ans plus tard, en 1982, ~.Zervos, pous-a...

sant jusqulau bout son etude (30), en tireYcon-sequence logique a laquelle nous etions sembla-blement arrive de netre cote: la Macedoine s'estinspiree du modele tarsiote et non le contraire.Corollaire immediat de cette affir~ation: les te-tradrachmes d'Alexandre n'ont pas ete frappesavant 333 av.J.C. Pour la premiere fois, le pro-bleme est pose avec nettete. Et ~;.Price de repon-dre, dans le meme volume, en defendant la datede 336 av.J.C.(31).

C.Debat entre ;·:if.Zervoset Price.

l)Presentation.

Nous examinons dans ce paragrapr.e les argu-ments iconographiques invoques par ~;:.Zervoset Price.

Pour ~·.Zervos, cinq details du Zeus aeto-phore sont d'origine orientale (Planche XII,lB et C):

1- Les jambes paralleles et ri~ides.

2- La main oui porte l'aigle est vue deface.

3- La torsion anti-naturelle du corps (Letorse est de f~ce mais les jambes sontde profil).

4- Le vetement qui forme un anneau circu-laire autour de la taille.

nians,Londres,1974,p.25 /T~e Coinage of Philip 11,dans ~,7e~eser.,VOl.19,1979,p.230-241'Pl.34).

(30) O.H.Zervos,Notes on a Dook by Gerhard Kleiner.

(31) !vI. J •Pri ce,Alexander I s Reform of the :-acedonian Re-

gal COinage.

-20-

5- Le trane typiquement oriental avec ses e-lements globulaires sur les montants.

Tous ces caracteres se retrouvent en effeta Tarse, mais aussi a Amphipolis (32).

Pour ~;.Zervos, la sequence qui s'impose estdes lors la suivante (Planche XII,l):

A) Baal de Tarse.

B) Zeus de Tarse.

C) Ze u s de Lacedoine.

Si la transition AlE est depuis longtempsacceptee (voir supra,p.15-17) et semble pres-qu'inattaquable (33), le passage B/c attendaitd'etre demontre.

Pour ce faire, il suffit de prouver qu'un61ement important au moins des tetradrachmesde i-:acedoine cen ses avoir ete frappes avant333 est strictement perse d'origine. ~.Zervos,dans une etude tres fouillee du sujet, croitpouvoir en discerner cinq. Il les donne dans u~ordre indetermine, sans appare~ment en privi-legier un en particulier.

Peut-etre eut-il mieux valu hierarchiserl'importance de ces cinq elenents, quitte sansdoute ~ nlen defendre vraiment qulun seul.

~.Price, en tous cas, ne slest pas faitfaute de mettre en lumi~re lline~alite de cesarguments et, par la, d'affaiblir l~ demonstra-tion de :'.Zervos.

~.Price montre que, dans c~acue cas, il ex-iste des modeles grecs qui ne doivent rien al'Orient:

1- On trouve des jambes paralleles sur lesmonnaies figurant des r-;ikesde Terina(Planche IX,1-3) mais tres rarernent surles Donnaies de la Ligue arcadienne.

(32) O.H.Zervos,£Q.cit.,pl.44,nol et 3.

(33) M.J.Price,£Q.cit.,pl.46,no2,L~ et 6.

-21-

2- La main vue de face est presente, entreautres, sur les monnaies de la Liguearcadienne du Ve~esiecle (Planche v,4-5).

3- La torsion lorcee du corps existe en Ar-di \. Veme t IVeme ., 1 'ca le. iu - e - slec es, on n a-

vait pas encore resolu le probleme duraccourci en Grece pour les figurationstres reduites.

4- La Nike de Terina, les pieces avec>I' O\k\~~~S de Tarente et les monnaies

de la Ligue arcadienne montrent toutesun vetement circulaire formant un an-neau autour de la taille (Planche v,4-6et IX,3-S).

5- "The stool, as opposed to a throne, isnot an orientalization, as the figureof Zeus in Arcadia and the Oikist at Ta-rentum clearly show"(34). l'!.Price,en-suite, insiste sur l'exag~ration co~misepar ~1.Zervos quand il rapproche les tra-nes de Tarse et ceux de hacedoine (Lespremiers s~nt tres semblables entre eux;les seconds incluent de nombreuses va-riantes).

Et M.Price conclut en notant qu'il n'y apas un seul element dans l'iconographie duZeus aetophore qui necessite de penser que laGrece l'ait emprunte.

Qu'en penser? D'abord que O.E.Zervos elabo-re une theorie d~nt toutes les references ren-voient ~ un modele unique (Les doubles statb-res de Hazaios ~ Tarse) alors que i;. J •Price

(34) Idem,p.184-l8S.

-22-

s'en refere tantat et le plus souvent au mon-nayage de la Ligue arcadienne, mais tantataussi ~ Terina ou Tarente. M.Zervos a l'avan-tage sur ~!.Price d'~tre plus coherent dansson argumentation.

Dans quatre cas sur cinq cependant, , D .J.J..Lrlce

a raison de rejeter l'origine exclusivementorient ale des details de composition avancespar ~i.Zervos. Ceux-ci peuvent, en effet, avoirete elabores sur le territoire grec.

S'il avait eu raison dans les cinq cas, M.Price n'aurait de toute fa~on pas pu imposerdefinitivement sa vision, mais il aurait emp~-cbe .i.Zervos d'affirmer la sienne cor.Ee etantla seule valable, en montrant 0.u'~ aucun pointde vue le type du Zeus aetophore n'est obli-gatoirement oriental.

~ous pensons cependant Gue ~:.Frice est dansl'erreur dans le cas precis du trane. Si cer-tains tetradracrmes parmi les tous pre~iersfrappes en ~acedoine portent un trone qui nepeut ~tre que perse, nous sommes en droit d'e-crire que la :-:acedoinesuit le model.e de Tar-se et que la frappe des tetradrac}'r.esd ' Alex-andre n'a pas pu debuter avant la fin de 333av.J.C.

Or M.Price a tente d'esauiver le problemepar deux fois.

La premiere fais en operant une distinc-tion factice entre trone et siege (35). ~-:on-trer que les Grecs ant represente avant Alex-andre le Grand des sieges sur leurs monnaiesn'apporte rien ~ partir du rnooent oG les a-lexandres de :'acedoine figurent un trane. Cequ'il faut prouver, pour ~1.Price, c'est quetous les tranes sur taus les pre~iers tetra-drachmes de Macedoine ont une origine grecque.Il ne I'a pas fait.

(35) Ibidem.

-23-

Pour N.Zervos, et ceux qui le suivront, latache est plus simple: il leur faut prouverqu'un trone au moins parmi les premi~res ~mis-sions de Mac~doine ne peut @tre que perse.

Dans ces conditions, mettre en ~vidence,comme le fai t "i':. Price, les differences ("uiexistent entre les trones de Tarse et la plu-part des trones mac~doniens, apparait commeune entreprise un peu gratuite. Cela pour deuxraisons: d'abord parce oue n'~tant pas exhaus-tif pour la :ac~doine, il ne prouve rien. Zn-suite parce qu'il est clair ,ue les tronesde I'acedoine ne different pas autant par rap-port aux trones figures par les autres ate-liers qu'entre eux. Pour s'en convaincre, ilsuffi t de regarder la pre.·ier.~pLancc e du livred'E.T.Xewell (Reattrihution)(Planche XII,2de notre travail) et plus particulierement lestetradrachmes I-I et II-2 li~s par les droits,de meme que I-J et III-4. II est un fait queles tranes repr-e sent es en ~··.ac6doinef or-rue nt un:7roupe beaucoup moins ri omog ene que ceux desateliers orientnux.

~outefois, presque tous les tranes mace ,0-

niens ont non seulement des el~~ents ~lobulai-res sur les pieds mais possedent en outre desbarres horizontales et perlees (Planche XII,J).Il slagit la de caracteristi~ues orientaleset non grecques. Les rapprochenents oper~s pari'I. Price avec les monnaies de la Ldrrue arcadien-ne et de Tarente (Planche Ix,4-S) sont a ce su-jet tres faibles: les si~~es sont tout-n-faitdifferents sans parler de l'invraise~blanceO~ 'Alexandre ait repris un type de Tarente,colonie spartiate, pour illustrer son rnonnayagequand on connait la situation historique del'epoque (J6).

(J6) Tarente n'en finit plus de de~ander des secaurs aSparte pour se defendre contre les barbares (Expedi-

Perse sans doute aussi, selon nous, est lefait de grossir les derniers elements despieds du trane (Planche XII,2(VI-9) et'3)(37).Ceux-ci sont souvent gOdronnes.

Pour etre plus rigoureux, il nous sembleque ces caracteres (Elements globulaires surles montants, barres transversales perlees(38), dernier element globulaire plus impor-tant) trouvent leurs paralleles en Orient, sansqulon ne connaisse de cas dans le monde grecqui les reunisse taus les trois. Leurs origi-nes orientales ne peuvent etre etablies de ~a-niere absolue. Il nlempeche que leur combinai-son existe dans le monde perse et n'existe pasen Grece. C'est suffisant pour en faire uncritere differentiel valable et ecrire, a bandroit, ~ue les tr8nes des preniers tetradra-chmes macedoniens sont du type de ceux 1uelIon trouve exclusivement en Orient (39).

Si, comme nous le pensons, ce+te propositio-est exacte, la demonstration stricto sensu es~terminee.

tions dlArchidamos entre 344 et 338 av.J.C., puisd'Akrotatos en 315 av.J.C.).

(37) Voir O.H.Zervos,Near Eastern 21ereents in t~e Tetra-drachms of Alexander the Great, (GNA),Wetteren,1979,pl.37,no6-8.

(38) Ce style perl6 est fondamental. II n'y a pas, seD-ble-t-il, de modele valable ~ui y recoure dans lemonde grec.

(39) Quand N.J.Price declare: "I have seen no exampleon which the bells are unnuestionnably present, andthere is no sLrm of a development t owar-d s a lessornate stool. T'h er-e is no attempt to render thebulbous legs of t1'>eTarsus stools"(.£E•.s.i.i.,p.185,note 12), il force la realite a propos des elements

-25-

En outre, un autre ~l~ment nous se~ble d'o-rigine orientale: le sceptre perl~. 11 est in-connu dans le monde grec avant Alexandre leGrand. Le seul antec~dent numisnatiaue quenODS ayons d~couvert provient de Nagidos enCilicie, de la m~me r~Rion donc que Tarse. Cestatore represente au revers Dionysos tenantun sceptre dans la main gauche. 11 a et~ frap-p~ entre 356 et 333 av.J.C.(Plancbe XI,3).

Tout ce qui suit revient des lors a fairela preuve par l'absurde de la coherence de no-tre position.

D.i';odelesa.dopt ea ,

La question du modele adopte par Alexandrepour le Zeus a~top~ore rloit nous re~enir main-tenant.

Ceux qui d~fendent le m~ne point de v'e ~ue.Zervos prennent le Baal de Tarse sur les

doubles st at or-e s de :'.azaioscornm e modeLe unLc ue ,ICOnOfF,rapj1i(luer~ent,cela ne pose pas de pro-bleme. Historiquement, non plus: apr~s sa vic-toire a Issos, Alexandre le Grand se retrou-Ye, fin 333 av.J.C., a la t~te cl'un empirecompose de deux parties differentes: la Greceet la Perse. 11 decide alors de frapper desmonnaies a son nom. Pour ce faire, il reprendau revers de ses tetradrac~mes le type ~tran-ger du Eaal de Tarse, non par man r-ti e de n.o dcLe

grec adequat, rais parce q~e le Baal de Tar-

globulaires (!ui s~nt bel et bien presents (VoirE.T.Newell,Reattribution,pl.I,nol,4,5 et g)(Plan-che XII,3) ~ais, surtout, il refuse de consiri6rertous les crit~res. Les barres hori70ntales perleesse retrouvent sur toutes les clix premi~res emis-sions. De cela, aucun modele n'existe sur le terri-toire grec.

-26-

se hellenise qui est reproduit sur ses mon-naies est un symbole nouveau de la conquetemacedonienne sur la Perse (Une divinite assisesur le trone oriental)(40).

Quel est le modele invoque par H.Price? Iln'est pas permis de le savoir. Dans son etude,essentiellement negative, il recourt surtoutau modele arcadien. A moins d'envisager uneinspiration variee fondee sur une multitudede mod~les (41), les numisnates s~nt forces dese rabattre sur ce monnayage tres ancien de laLigue arcadienne.

Nous avons plus haut (p.14-1S) mentionne lemodele arcadien de mani~re tr~s generale. Ilnous faut n"aintenant l'envisager sous un anglebeaucoup plus precis: celui delimite par ledeb~t entre ~~_.Zervos et Price.

Il pose, en effet, deux types de problemes:probleme dficonoBraphie dfabord, probl~nle definalite ensuite.

A.Iconographie: Sur les cinq ~le~ents pr~ten-dus orientaux par ~.•Zervos,les monnaies de la Li~ue arca-

dienne en poss~rlent trois, voire quatre: mainvue de face, torsion du corps non naturelleet v@tement circulaire autour de la taille(Planche v,2-6). Mais elles diff~rent pardeux aspects: la plupart des pieces arcadien-nes n'ont pas la jambe droite en avant etparallele par rapport a la gauche; le siege

(l~O) O.H.Zervos,Notes on a Book by Gerhard Kleiner,p.174.

(41) Non seulement la Ligue arcadienne, mais encore Teri-na (Plancr.e IX,l-J), Tarente (PlancLe IX,4-S), Rhe-gion (Planche x,4), ~ryx (Flancr.eX,2-J) et Aitna(Planche X,l) pour ne citer que queloues ateliers

-27-

n'est pas un trane perse. R.T.Williams, quia etudie le monnayage de la Ligue arcadien-

Veme ., 1 ·11 t t r-av ai 1ne au - S2ec e, 2 us re son rava2 parquinze planches (42). Il sly avere que lesZeus d'~rcadie peuvent ~tre assis sur troistypes de sieges differents.

A

nAucun n'est perse. Les types D et C,

proches l'un de l'autre, n'ont manifestementrien de commun avec les tranes repr~sentessur les tetradr2chmes d'Amphipolis. Le typeA, plus semblable, ne peut toutefois ~treconfondu: il s'en distingue par l'absenced'entretoises et d'elements globulaires surles pieds. Pas une seule fois, non plus, ilest fait usage de grenetis comre sur les te-tradrac~es d'Alexandre le Grand.

Il faut souligner aussi d'autres diffe-rences fondamentales, d~nt ::.Price ne parlepas (Planche V,2-6):

1- Sur les pieces arcadiennes, l'aigleest represente les ailes deployees surl'avant-bras et non immobile sur lamain (Comme pour les tetradrac~mesd'Alexandre).

ayant repr6sente des fi res assises sur des sie-ges. Cette these, pour ~tre soutenue valablement,necessite des arguments d'autant plus solides queles modeles consideres s~nt nombreux.

-28-

2- Les plis du vetement s~nt beau coupmoins raides que sur les pieces d'A-lexandre et de i'lazaios.

3- Le sceptre n'est jamais perle sur lesmonnaies de la Ligue arcadienne.

B.Finalite: Si le parallele arcadien est ico-nographiquement contestable, ilrecele en lui-meme une faiblesse

plus grande encore: la raison de son choix.Le seul qui ait vraiment tente de l'expli-ouer est, nous l'avons dit, R.R.Followay.

Pourquoi, en fait, avoir choisi l'Arca-die? Pour R.R.I'ollo\vay,Alexandre a voulurappeler le temps des guerres mediques enchoisissant une representation de cette e-poque (43). Dans cette opti0ue, le lieu d'e-mission et la communaute emettrice impor-tent peu; ce aui compte, c'est la periode e-voquee.

Personne ne pourra jamais demontrer lebien-fonde de cette theorie. Elle supposed'abord que les sujets d'Alexandre se rap-pellent en J36 av.J.C. le vieux monnayageemis en ~rcadie 150 ans plus t5t (Ce qui estfort peu probable) et qu'ils fassent ensuitele rapport avec les guerres mediques. C'estpar trop chercher la difficulte. Ilousnepouvons que douter du resultat obtenu.

Le modele arcadien apparait donc com~ehautement aleatoire: justifie ni par lesfaits, ni par le motif. ~.Price l'a biensenti en ne faisant que le sous-entendre s&ns

(42) R.T.Williams,The Confederate Coina~e of t~e Arca-dians in the Fifth Century B.C.,(NN~: ,nOlss),196s,p .1-lLJ.l, pL; I-XV.

(43) R.R.Hollo\vaY,2,£.cit.

-29-

jamais l'imposer.Tant que les d~fenseurs de E.T.Newell et

de .I.Price n'auront pas propose un modele plussolide pour l'iconographie des tetradracrmesd'Alexandre, ils en seront reduits ~ se te-nir sur la defensive.

Si nous resumons la situation, deux sche-mas d'evolution s~nt en concurrence:

1) Baal de Tarse A Zeus de Tarse ~ Zeus de ~acedoine •

2) (Arcadie)? ~ Zeus de I'lacedoineB Zeus de Ta rse ,

Nous venons d'etudier la premiere tran-sition (A) en montrant que, si lA est toutnaturel, 2A est par c~ntre extremement dif-ficile ~ etablir.

Le deuxieme ?oint (B) ne fait plus inter-venir Que les rnonnaies d'Alexandre. Tout estici fonde sur les differences constateesentre les t~tradrachmes de Tarse et ceuxd'Ampripolis.

2.Tetradrachmes de Tarse et d'Amphipolis.

~I.Price a raison d'insister sur les diffe-rences. Il y a, entre Tarse et Amptipolis,d'incontestables variantes qui s~nt davantageque le resultat d'une copie inintelligente oula reaction a des orientalismes (44). Il s'a-F,itde les expliquer.

La premiere difference concerne le droitdes tetradrachmes. E. T.Newe Ld, a tres tot (45)souliene la continuite entre la tete d'r-era-cles sur les derniers didrachmes de PhilippeII (46) et celle rencontree sur les premiers

(44) 0.B.Zervos,2E.cit.,p.169.

(45) E.T.Newell,Reattribution,p.44-4S et 113-114.

-30-

t~tradrachmes d'Alexandre le Grand (Planche XIII,5). Cette continuit~ a servi d'argument majeur~ E.T.Newell et Ch.Seltman, entre autres, pourfaire debu t er- la frappe des tetradrachmes en ~_a-c~doine (47).

"The explanation, ~crit O.B.Zervos, is, Ithink, tJat the Heracles head was adopted inde-pendently by Tarsus and Amphipolis. It was firstadopted at Tarsus as a companion type to trenewly designed 'seated Zeus', and later, when itwas taken up at Amphipolis, was modelled not onthe Tarsiote rendition but, naturally enough, onthe local examples"(48).

On peut meme retourner l'ar~r.ent. 11 es~ a~fait compr~hensible qu'apr~s avoir re9u un exer-pIe provenant de Tarse de ce qu'il devait faireet avoir constat~ qu'un des deux types lui ~taitparfaitement connu, l'artiste macedonien aitpr~fere reprendre le modele local pour la teted ' He r a c Le s •

En revanche, on ne voit pas pourquoi le oules ,s-raveurstarsiotes auraient cla ngc en JJ3une iconographie pour laqlelle ils n'avaient pasd'ant~c~dents chcz eux (49). Pourquoi se seraient-ils corpliques la t~che en ne recopiant pas leprototype mac~donien?

11 faut dire aussi aue ce nui apparaissaiten ~ac~doine comme une continuite jusqu'il y apeu , a de bonnes chances , depuis l'etude de ;.;.Le Rider, de n'etre plus qu'une contemporaneite(50). Les didrachmes en question rie P~ilippe IJs~nt probablement post~umes. Les sy~boles (rrouepoupe et f oud r-e ) sont en effet les met'les=ue surles premiers t~tradrachmes "ampr-ipolitains" d'.\.-

( L~6) V0 ir O.1-• Zerv 0 s ,.£.l2.•.£i.!.,pL, 45,n 0 7 et pL, 4 4 ,n r; 1 •

(47) Ch.Seltman,.£.l2..cit.,p.67.

(48) 0.P.Zervos,.£.l2.•.£i.!.,p.170.

-31-

lexandre (51).

Au revers ~galement, des diff~rences inter-viennent entre les t~tradrac~nes de Tarse etceux de ~·;acedoine.N.J.Price mentionne ainsi pourla Mac~doine l'absence de Tabouret, de sceptrefleuri et d 'une cve v e Lu r-e e n r-o u Le e a partir dela n1..1nue.11 est vrai qu'a Tarse ces trois ~l~-ments s~nt toujours presents (Planc~e XIII,l).

Le tabouret manque a Amphipolis mais il man-que aussi a Salamine et Citium, de m&me que surla plupart des emissions d'Arados et de Byblos(Planche XIII,4).

En revanche, certains t6tradrachrnes par-m i,

les premiers frapp~s en :ac~doine (Planc~e XIII,2) semblent figurer malgr~ tout un sceptre fle1..1-ri (Les deux premi~res 6~issions: Proue et pou-pe )(52 )•

~.Price a egalement tort de pr~tendre ~ue lac reveLu r-e e n r o u Le e n'est ja!"cd.spresents en ~.a-cedoine. Trois emissions au ~oins (fIance XIII,3) y ont recours: les et:1issionsXXXV, X~~XVI etXXXVIII (53).

Si, comme le dit .'·[.frice,on a a.i o te a Tar-se les "attributes -the footstool, the tIrane,

and t~'e sceptre- t 'at a conqueror parades as asymbol of his victory" (54), c omre nt se fai t-il

(49) Les differences de dessin entre les tetes d'Eera-c Le s ;\Tarse et en !'iacedoineont ete trai tees parO.H.Zervos (Near Eastern Elements in t~e Tetra-drachms of Alexander the Great, (Qg), Ivetteren,1979,p.297) •

(50) G.Le Rider,Le monnavage d'argent et d'or de F~i-lippe 11 (frapp~ en ~ac~doine de 359 a 254),Paris,1977.

(51) Proue, poupe et foudre correspondent aux emissionsI,ll et V selon B.T. ewell.

-32-

qu'il n'y ait la plupart du temps ni tabonret,ni sceptre fleuri ~ Arados? Les Zeus d'Aradosn'ont pas non plus de c~evelure comme ~ Tarse.

En realite, nous constatons entre c::aque ate-lier ouelques differences d~nt la rationnalitenous echappe parfois. Comme nous ec~appe lepourquoi des differences importantes que l'onrencontre dans un meme atelier (55).

Si deux pieces du meme atelier sont aussidifferentes entre elles que deux pi~ces d'ate-liers differents, la valeur accordee ~ ces dif-ferences s'estonpe un peu.

Le grand merite de ~.Frice est d'avoir mon-tre cue la t r-a.nsation Zeus de Tarse /Zeus de [-'<1.-

cedoine (lB) n'a pas ete sans ~uelcues retouchesqui font probl~me. La situation est plus coc-plexe ou e ce =u i, ressort 2..la Le c t u re rie l',.• Zer-vos.

Un dernier element, oui rlerite d'etre note,est l'absence de symboles ou lettres sur lestous pre~iers t~tradrach~es frappes 2..Tarse(IerGroupe,Officine n). Ce p~6nom~ne ne se re-trouve ni a Anrph i poL'i e , ni nulle part ailleurs.Il est davantage le fait d'un debut qu'un ac-cident de parcours survenu au milieu d'une evc-lution (Planche XIII,6).

F.Destinataires potentiels.

Pour terminer cette etude iconographioue,nous souhaitons lutter c~ntre une idee re~uequi alimente parfois la litterature scientifi-~ue et selon la,uelle Alexandre le Grand auraitchoisi ses types monetaires d~s 3J6 av.J.C. enfonction des peuples qu'il n'avait pas encoreconouLs ; Ch ,Seltman ecri t par exemple: "T'h ough

(52) Le sceptre fleuri n'est pas propre a l'Asie. Letres celebre bas-relief d'Eleusis repr6sentant De-meter, T'r-Lp t oLerne et Per-seph one le reprodui t (?>;useeNational d'Athenes: vers 450 av.J.C.).

-33-

introduced in 336 B.C., these types were desti-ned to appeal equally to Greeks and Orientalsubjects of Alexander as yet unconquered; forthe Phoenician was to see in the obverse typehis own god Melqart, the Cilician was to regardthe seated deity as the great Ba'al of Tarsus,and the Babylonian, thoug.hhe might not be ableto read the Greek name of Alexander, was tolook on pictures that might recall his own Gil-gamesh, the lion-slayer, and tr.e figure of Bel-l'1arduk,god of Babylon" (S6) •

Quant a N.Davis et C.i·i.Kraay,ils ecriventavec amb i.rrui.te: "The e n t h r-o n e d Zeus l-o Ld i.ng ea-gle a~d sceptre perhaps expresses the sameclaim to t~e hegemony of Greece as had been ex-pressed by the ,ead of Zeus on tre coinage ofAlexander's father, Philip II; but in the con-text of'Alexander's empire the figure could al-so be interpreted as tre Baal worshipped by ma-ny of Alexander's subjects in the Persian empi-re"(S7).

Si les considerations panhelleniaues nousse~blent justifiees dans le cadre d'une optiquedefinie, il ne nous parait pas vraisemblablequ'Alexandre ait ete certain de ses succes aupoint de les anticiper sur ses monnaies (58~

(S3) E.T.Newell,2E.cit.,pl.6,noll et pl.9,nol et 3.(S4) t-l.J. Price ,Alexander's Reform of t::ei-:acedonianRe-

gal Coinage, p .18S •

(ss) E.T.Ne"ell,.2..E..cit.,pl.I,noI-let 1I-2 lies par lescoins de droit.

(So"') Cb S It G 1'" L 1 2cne'd 19-- ?c-L. e man, ree"'\:'-,Olns,onares, - e., ,:::>,:::>,p._.:::>.

(S7) N.Davis et C.:.•Kraay,Tle Hellenistic Kin~doms,Portrait Coins and IJistorv,Londres,1976,p.J4.

(S8) Voir S.Perlrr:an(.2..E..cit.,p.67:"It is very dOllbt-ful whether Alexander froD the beginnine plannedhis campai~n in Asia Ninor in the way it was fi-

-34-

ni au point de connaitre des 336 l'interet duparallele Gilgamesh-Heracles, Gue ses futurs su-jets, trois ans plus tard, pourraient percevoirsi notre ~ypothese est correcte.

Cette pluralite de destinataires potentiels,si elle n'est pas fortuite, ne serait-elle pasplutBt le signe ~ue les monn~ies d'argent depoids attigue datent au mieux de novenbre 333av.J.C., au lendemain de la victoire rer.porteea Issos?

-35-

nally conducted. It is even more doubtful whet~erAlexander issued his silver coina~e because of thefuture acceptabili ty of its symb oLs to or-d ent aLpeoples").

3. i'ietrologie.

Alexandre 111 le Grand a change d'etalon pourson rnonnayage d'argent. Philippe 11 se servait del'etalon thraco-macedonien (!14,70g. pour un te-tradrachme). Alexandre passe ~ l'etalon attique(!17,20g.). Cela suscite deux questions: Pour-quoi a-t-il choisi l'etalon attique et, plus fon-darnentalement, pourquoi y a-t-il eu changement?

A.L'etalon attique.

Change ant le poids de ses monnaies en argent,il est normal qu'Alexandre le Grand ait choisil'etalon ayant la diffusion la plus large: l'eta-Ion attique.

Les chouettes atheniennes (Planche XIV,l) e-taient a l'epoque de tres loin le rnonnayage leplus repandu (et reconnu) tant en Gr~ce que danstout le bassin mediterraneen. On les trouve, ellesou leurs imitations, en Eeypte (Planche XIV,2), ~Gaza (Planche XIV,3), en Dabylonie et dans la pe-ninsule 2rabinue.

Le poids attique ~our l'argent est le plus aptea ~tre utilise dans le futur e~pire. D.Sc~lumber-ger defend cette position (1), qui est cornhattuepar A.R.Bellinger (2).

(1) D.Schlurnberger,L'argent grec dans l'ecpire ac~emeni-~,(Tresors monetaires d'Afghanistan),Paris,1953,p.27.

(2) A.R.Bellineer,Essays on the Coinage of Alexander theGreat, (NS ,11),196J,p.30: "This largeness of va ew ,however, would only have been possible at a timewhen he could foresee the eastern extension of hisempire. It therefore fits Schlumberger's idea thatthe imperial currency does not beein with tle begin-

-36-

B.Le c~angement m~trologigue.

l)~~~~!~~~_~~_E~~~!~~~'La n~c~ssit~ d'un chan~ement m~trologique et

la date ~ laquelle il faut le placer s~nt plusd~licates a expliquer.

Deux th~ories s'affrontent: pour les uns (3),un r~ajustement mon~taire (Bim~tallique) s'im-posait en 336 av.J.C., vu l'abondance d'or ex-traite du hont Pang~e depuis quelques temps, co~-me s'imposait pour Alexandre la cr~ation d'unemonnaie qui lui soit propre d~s son avbne~ent.

Pour les autres (4), c'est l'afflux d'or sui-te a1'Xbutins pri s sur les Ferses qui a :fait cbu=ter le rap ort or/areent et c'est la volont~ decr~er un monnayage utilisable tant par l'Occi-dent ~ue par l'Crient ~ui est ~ l'origine ducnangement de poids.

Voil~ r~su~~es succinte~ent les deux posi-tions. Celles-ci s~nt exemplairas dans la mesu-re o~ elles mettent en ~vidence les fondementsdes interpr~tations ~istoriques de leurs d~fen-seurs.

D'un c6t~, on insiste sur le role de propa-gande tenu par la monnaie, sur le R~nie d'Alex-andre et sa vivacit~ de r~action. C'est un ~-lexandre agissant souverainement Gu'on nous pr~-sente.

De l'autre, l'accent est mis sur les circon-stances histori0ues. Alexandre subit alors cequ'il a d~clench~. Il est forc~ d'a~ir sur une

nin~ of t~e reign". Une nouvelle fois, A.R.Uellir-ger conclut abusivement: "Dut Hitl- the difficultiescaused by this tleory we aye already dealt"(Ibidem).Ce n'est vrai qulen partie dans la Mesure o~ r~futerG.~leiner ne rtsoud pas la ~uestion.

(3) Soit E.T.?<:e,,,ell,h.Le Rider, :'_.Price,

(4) Soit a.IT.Zervos, N.G.L.Eammond, •••

-37-

situation qulil ne domine pas entierement. Cenlest plus un dieu qui peut tout prevoir, il re-devien t uryll.ommec:ui SIadapte •

Peut-etre avons-nous la, en filigrane, un desproblemes majeurs de la philosophie de Ilhistoi-re: Est-ce les hommes qui font llhistoire ouIlhistoire qui fait les hommes (5)?

Pretendre qulAlexandre le Grand a attendutrois ans pour frapper son propre monnayage re-vient certainement a saper son presti~e a labase. Clest traiter cette figure de proue deIlhistoire mondiale comme si elle slinserait dansun enchainement lOc;ique de faits et non commeun surhomme prevoyant en toute mati~re llunicitegrandiose de son SUCC8S imminent.

Av ari t dletudier la question de la elate de cechangement metrologi0ue, nous voulons montrerllevolution generale du rapport or/ar~ent au

.-J IVEl11e., 1cours uU - S18C e.Philippe 11 avait adopte l'etalon de la Li-

:",'UechaLc i.d i.e rm e , soit le ra~port 135/1. ~<ais,d 1 d ·t·' d IVeme ., 1 '1 tans a secon e mOl le.u - SlBC e, 1 escertain que ce rapport avait crute a 12/1 ou11/1 (6). Alexandre, en optant pour lletalon at-tique, le fait passer Et. 10/1. l':.I::elville-Jones

1a montre que celui-ci allait tomber ~ 9~/1 ena;

329/8 av.J.C. a Athenes (7).Resituee ainsi dans un large contexte, la

decision dlAlexandre de chanper dletalon ne doitpas nous surprendre. Le besoin de reforr'e a puexdst o des 336 av.J.C. Eri ce sens, ;,.J.Frice araison dlecrire: It ••• it is not necessary to be-

(5) Aucun ouvrage de r6flexion sur l'histoire ne peut pas-ser cette question sous silence. 11 faut noter, ~ cesujet, qu'Alexandre le Grand est pres~ue toujours ci-te ' chaque fois qulun historien aborde le problemedu personnage historique et du r51e qulil joue (Voir

-38-

lieve that he could have conceived the idea ofan Attic weight imperial coinage only after thebattle of Issusll(S).

Ce chapitre metrologique ne peut d'ailleursdeboucher sur aucune certitude chronologinue. Ilne fait qu'analyser des schemas d'explication. Anous de voir lequel detient la plus grande pro-babilite de se reveler exact.

J)~~~_~~~~!~_9~~_~~~_~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~'Il est entendu que le rapport 10/1 s'inscrit

dans une evolution qui peut se passer de l'erdes Perses pour ~tre expliquee. Mais la verita-ble auestion est de connaitre le motif nui apousse Alexandre le Grand a changer d'etalon.

Deux types de reponse ent, nous l'avons dit,jusqu'ici ete propose: le Mont Pangee (PlancheXVII,2-J) ou les butins perses.

M.Price comDence par mettre le change3ent depoids au service des vues de ;:.Zervos, mention-nant la portee Gu'il faut accorder a l'etude del' .Le Rider sur les stateres de Frilippe II (9):"l-'.ol.;ever,Dr G.Le Rider has recently sbown tbatthe stri~ing of gold coins started relativelylate in the reign of P~ilip II; and in te lightof Le Rider's study it may well be cuestionned

par exemple: P.Harsin,Comment on ecrit l'histoire,eme,. )2 - ed.,Parls,19J5,p.lJ7 •

(E?) Voir Lysias, De Bonis Aris tophanis, J9-1,0 ou "PIaton",Hipparchus,231D. Y.Le Rider en parle egale~ent dans:Le monnavaRe d'argent et d'or de Philippe II (frappeen Mac6doine de J59 ~ 254),Paris,1977,p.4J9-441.

(7) J.R.Yelville-Jones,ctans American Journal of AncientHistory,J.2.,1978,p.lS4-lS7.

(S) ~I.J.Price,Alexander's Reform of the :acedonian RegalCoinage,p.lSl.

(9) G.Le Rider,££.cit.

-39-

whether the output of gold was sufficiently ad-vanced to have so affected the ratio by 336 BC.On the other hand, with the additional circula-tion into Greece of gold captured from the Per-sians in Asia ?:inor, a cause for the lowering ofthe ratio c.JJ3 BC. is perfectly clear"(lO).

Na i s l'attitude de ~\l.:rriceest paradoxale. 11conclut son raisonnernent m~trologique par cestermes: "It is important to recognize at the out-set that the need for reform existed in ?"acedo-nia in 336 ac .vt i i }. En verit~, };.Price, r u i, n'ad-met pas le classernent de M.Le Rider (12), estoblige de d~fendre pour les besoins de sa theseun argument Gu'il sait faible.

De ces deux interpretations, quelle est laplus fondee? 11 est difficile d'y r~pondre. Au-cune des deux n'est ni plus, ni moins prouv~eque l'autre. La conau~te de l'Asie apparait end ef Lri L tive c ornme un phenomene h Ls t or-d.cu ernent

plus e t abLa. que l'irnportance de la mise en ex-ploitation du Mont Pangee (peu evaluable) dontles cons~quences ne peuvent ~tre fixees avecprecision, sinon de maniere arbitraire (131•

Apres les facteurs contrai7nants Qui antpouss~ Alexandre ~ agir de la sorte, i1 ~a~t con-sid~rer aussi l'id6e poursuivie par l1..1ia tra-vers cet acte. Soit une affirnation de sa souve-rainet~, soit la volont~ de cr~er un ~onnayage u-

(10) H.J.Price,.£.E,•.ill.,p.180-181.

(11) Idem,p.181.

(12) Voir infra,p.51-S4.

(lJ) D.Tzavellas, l<ount Pan,c;aeus.Stru,::;glesaround Goldfiines in Antiqui ty,dans Aurifex, V( Gold Jewelrv j ,

198J,p.163-169.

-40-

tilis8ble tant a l'Ouest ~u'~ l'Est.Com~ent admettre sans aucune r~ticence au'A-

lexandre ait boulevers~ l'ann~e m~me o~ il acc~-de an pouvoir I' etalo.n rionct ai.r-e en vigueur?Pour fier ~u'il soit, il est aussi realiste.Dans une ~tude p6netrante, A.D.West s'est atta-cbe a demontrer le caract~re pragmati~ue de Phi-lippe 11, guide par le profit immediat et davan-tage encore par les inter~ts commerciaux assu-res (14). Ensuite viennent les vis~es imp~riali-stes. ~~me si ce qui est vrai pour le p~re,l'est peut-~tre moins pour le fils, il reste cer-tain qu'un chan~ement monetaire ne peut se re-duire a un acte diplomatique de rapproc~ement(avec ~th~nes en particulier). 11 ioplioue avanttout une rencontre eCOnOmi0Ue avec les interetsvitaux du ~ays. Toutes les motivations propa-gandistes ou pan~ellenirues icaginces a poste-riori passent apr~s cette connee fondamentale (15).

Or, rien ri ' indique cu 'en 336 av ,J . C. la 2~ace-doine change de zone d'influence cOillmerci8.1e.Dans ces conditions, adopter l'etalon attique,c'est se mettre a dos certains de ses principauxpartenaires economiaues: les villes de la cotethrace et tout l'horizon tumu1tueux du Kord (16).

D'un autre cote, au debut de son r~~ne, i1n'est pas question pour Alexandre de faire des.concessions aux confederations grecques avec les-quelles les relations sont tr~s tendues (17), etencore moins de donner l'impression d'intervenir

(14) A.B.;vest,The ",arly DiploMacy of Fbilipp 11 of _ace-don illustr?ted bv his Coins,dans j\;C,5~~eser.,v01.J,1923,p.16~-2l0.

(15) Un rapnrochement diploillatiquepeut tres bien se con-tenter de l'icono~raphie. 11 n'y a pas de raison d'enplus changer le poids.

(16) Ainsi que le montrent les tr~sors dans ces re~ions,on continue d'utiliser les monnaies de Ihilippe 11bien apras S8.Dort.

-41-

dans leurs affaires. La diploQatie macedoniennes'occupe activement ~ masquer autant que fairese peut la mainQise de fait qulelle impose auxGrecs (18).

Les tresors indiquent ou'Alexandre s'est bienga:i-~rlede sup prLme r- les rtorrnayages au t onc.jes descites qui restent le plus souvent les seuls ~circuler (19), et cela sans doute meme en Thes-salie (20). Comme pour les villes d I Asie :.ineure,il a Lr.po se ses types progressi verne nt , une foissa conquete assuree (Voir la seconde partie). Onne voit pas en fait a qui profiterait l'adop-tion de l'etalon attique avant son passace en A-sie.

B.V.--ead note par contre «u t aL etnit deverrunecessaire de remplacer l'ancien etalon (duode-cimal) par un syst~me monetaire deciDal capablede satisfaire tant l'~st -ue l'Ouest (~l).

G.~·acdonaLd parle de 't r-adi, t aon bi-,otal.:L:"::Jteen Ferse: ":.aving aourrda.nt; supplies, he did nothesi tate to f oLLo w the example of tl-'e:-'ersian~_onilrc~-,sarid make ~~is currency biLlet"'11ic"(~2).

~leme si A.R.Dellinger ne croit pas que laPerse ait pratioue une politioue monetaire bi-

(17) Voir S.Perlman,The Coinages of PhilipD II and Alex-ander the Great and their Pan~ellenic Pro~aganda,,d ,,-."7ene, 1 ~ 106 - ,,- ("r", 1 t'ans~, - ser.,vo .~, J J,p.o~ l~e re a lonsbetween Alexander and Athens were certainly not cor-dial, and Atlens was obviously an uneasy ally") onA.-~.Pickard-Cambridge,Demosthenes and t~e lastDays of ~reek Freedom (3B4-322 B.C.),New York,1979,p.407-416.

(18) 1v.S.Ferguson,Eellenistic Atltens,Ne,.rYor~,,1969,p.ll:

"The great problem was to conciliate civic freedo:r.and autonomy with t~e dominating and controllingposition of Alexander".

(19) Voir lQfE,no78,B6,B7,88,89,107,lOB,109,110,112 et113.

-4.::-

m~tallioue (23), l'explication reste de m~meordre: ce serait pour mieux r~pondre a la r~ali-t~ mon~taire de son nouvel empire et non par d~-valuation relative qu'Alexandre aurait changed'~talon.

E.T.Newell se r~f~re lui aussi a B.V.Pead etcela d'une manigre assez subtile (24). Pour lui,Alexandre n'avait pas besoin de franchir l'Yel-lespont pour pens er a l'Asie. Son pere, Philip-pe 11, en avait d~ja forme le projet en tentantde s'emparer de l'Asie ~ineure. Le changementde poids pour les monnaies en argent aur~it ~te,en fait, une mesure deja programrree par Fhilippe11 (25).

C.La s~rie a l'aiRle.

11 existe enfin une serie de t6tradracrmes ex-ceptionnels ~mis par Alexandre III le Grand: cesont les fameux "t~tradrachmes 2.. I' aLv Le " (PlancheXIX,l)(Tite de Zeus/Aigle sur foudre) sur laauel1enous reviendrons en d~tail (Voir infra,p.~r,J etd~nt ~.Pegan a virtuellement ~tabli l'origine ma-c~donienne (26).

Selon lui -i1 est raisonnab1e de le suivre mal-~r~ certaines diffic Ites de d~tails- la serie est

(20) Th.R.hartin,The ~nd of Thessalian Civic ~oinage inSilver: r.lacedonianPolicy or Economic ?ea1i ty, (Pro-ceedings of the Nint~ International Numismatic Con-gress. Bern 10-15 September 1979),Berne,1982,p.l09-117.

(21) B.V.Head,Historia Numorum,2e:::eed.,Cxford,1911,P.22S.

(22) G.f.Iacdona1d,CoinTypes, their Ori "in and Develop-~ , G1a s [","0 iv , 1905 , p •IS5 •

(23) A.R.Dellinger,£2.cit.,p.41.

(24) E.T.Newell,Reattribution,p.120-121.

-43-

a placer au debut du re~ne d'Alexandre.Cette serie, comme les philippes II posthu~es,

est de poids thraco-reacedonien. En admettant unefrappe de tetradrachmes de poids attique d~s 336av.J.C., Alexandre le Grand aurait alors utilisedeux etalons distincts a la m~me epoque. Ceux-ci de-vraient correspondre a deux finalites differentesque rien, dans les faits, ne per~et de supposer.

La vision qui cree, a partir de 336, deux zonesmonetaires (Phili~pes II au Nord/Alexandres en Gre-ce) est dementie par les tresors. Les p~ilippespost l-un es s ont loin d !etre absents en Grece.l'IGCH recense pour la Grece quinze tresors d'alex-

d ~ IVeme ., 1 dan res enIouis au - slec e, ont douze contien-nent egalerent des p'1ilippes II (80-;), soituneproportion plus i:::portantequ I en = .acedoi ne merr.e(61" 11 t ' ? 3 f'ou i IVeme., 1 )>: "+ resors sur ~ en OUJ_S all - s aec e •

Il existe rneme un tresor ne contenant que desphilippes II, d~nt certains s~nt posttumes, sansaucun alexandre (IGCE,no75: Pyrgos en ~lide).

Les pieces a l'aiRle s~nt rarissi-es. Il s'agitplus que vraisernblablement d'une frappe de trbscourte duree. Nous pourrions proposer, sans quepour ce point nous n'ayons de preuve, de placer cet-te serie non pas en 336 mais plutot vers 334 ay.J.C., peu avant le passage d'Alexandre en Asie.

Le caractere ephemere serait explir'u6 puisquele bouleversement politique qui suivit contraiznitAlexandre a interrompre ce monnayage desorrais in-adapte. Cette datation expliquerait aussi l'etalonmon6taire -ui irplique une destination plutot ma-cedonienne et limitee pour ce numeraire.

(25) Pourquoi, dans ces conditions, P~ilippe II ne l'a-t-il pas executee ~lus tot? ~ourquoi avoir atten-du 3J6 av"J.C.?

(26) E.Pegan, Die frul1esten TetradraclcE!enAlexanrJers desGrossen mit dem Adler, i~re Eerk~nft und Entste-hunp;szeit,dans JNG,18,1968,p.9S-111.

-44-

4. honnaies frappees entre JJ6 et 333 av.J.C.

A.lntroduction.

Une des questions najeures a laquelle dut re-pondre G.Kleiner est celle des monnaies qu'auraitemployees Alexandre le Grand de JJ6 a 3Jl av.J.C.

En plus des monnayages inteeres dans son sys-t~me economique tels que ehouettes atheniennes(Planele XIV,l), dariques perses (Planehe Xlv,4-G)ou shekels pben i ci ens (F1anere XV,+-5), i1 aurait,suivant le numismate al1emand, frappe deux mon-naies dLf f er-e nt es e les philippes 11 post I-urres et

(Plancl-;.eXIX).la serie ,I' aig'leEl.

er, , l'epoqueEt

ge, on ne faisaito ft G.Xleiner pub1ia son ouvr-a«encore Gu'entrevoir la possibi-

lite d'un monnayage post~ume pour F~ilip~e I1 (1)et la s~rie a l'ai~le etait censee avoir "t6 ~riseen Bactriane (2). La criti~ue ne ~an~ua do~c pasd'insister sur ee ou i, apparaissai t en 194~ c on.medes points faibles dans le raisonrenent (3\•

.\11jourd'}-:ui,la situation est t.o t aLene nt d i.f f'c>-

rente.

B.Les philippes II post~umes.

l)Etude de tl.Le Rider.

Les prilippes II d'abnrd, qui forment l'es-sentiel de la demonstration.

M.Le Rider a permis de mieux co~prendre com-ment s'articulaient les no~breuses erissions du

p~re d'Alexandre (4). Apras une etude trns soi-gnee, il propose une frappe posthvrne de ptilippes

(1) Dans le prolongement de E.T.Newell (Reattribution,p.113-1l41, on n'admit d'abord qu'lne frappe tres li-mitee de transition en 336 av.J.C.; puis on insistasur une frappe de philippes apr~s 323, avant de re-conna!tre tout reeelnrnentl'existence de p~ilippesposthumes jusqu'en 329/8 AV.J.C.

-45-

11 jusqu1en 329/8 av.J.C.(S). 11 se fonde surune similitude, not~e depuis longtenps (6), demarques de mon~taires (T~te janiforne, proue,poupe et -peut-~tre- gouvernail) entre les te-tradrachmes de P~ilippe 11 et ceux d'Alexandre(Planche XVIII,2-3).

h.Le Rider date son groupe lIB d'Amphipolisentre 342/1 et 329/8 av.J.S. 11 s'agit -et deloin- du groupe le plus Ln.p o r-t ari t (7). Cetteperiode correspond aussi, ~.ais ~ Amp~ipolis seu-lement, ~ un changement dans l'organis~tion del'atelier oui voit quatre ~onetaires (T&te jani-forme, proue, poupe et o~p>alos) -un moment super-vises par un cinquieme (Abeille)- -F'raT'persil:1ul-t arierne nt (8).

(2) Voir, par exer.ip Le , H..B.~ibitehead,T'-eE",_sternSatr8.pSophytes,clans NC,6e~eser.,vol.J,194J,p.60-72,pl.III.

(3) G.Le Rider,AnnuBire 1968/69 (Extraits des rapportssur les conferences. _Tumis"'1tique~rec-'le),clansAEPE8,196g,p.17J-176.

(4) G.Le Rider,Le ~onnavage d'ar~enr et d'er de F-i-lippe 11 (fraI)1)Cen ;_ac~doinc de J5~ ::,_?9~), faris,1977.

(5) G.Le Rider etablit d'abord sa c~ronologie pour l'oret a Lasm e ensui te I' argent sur celle-ci. (.2.£ •.£i.!.,p , 390: ":-~aisune autre chronologie, qui est sugG"e-ree par l'etude des Monnaies d'or 2e paratt possi-ble. Comme je le r ontr-er-ai plus loin, il semble quela frappe des stat~res d'or de Plilippe 11 et releurs divisions, inau~uree dans la deuxi\ne partiedu rerne, se soit prolonRee sous Alexandre jusqu'en328 environ, ait 6t6 interrOMpue vers cette ~ateet ait repris c.J2J/2. Je suis enclin a penserou'i1 en a ete de n~~e pour les t6tradrac~~es d'ar-,c;entet '--'u'econsequence le groupe lIB peut etredate des a.n noes Jh,'2/1-329/8environ").

(6) E.T.Newell,H.eattribution,p.llJ-114.

-46-

De tou te f acon , le 't ervp s n I est plus 0·'1 onpensait que les Philippes II posthumes avaient~t~ ~mis exclusivement apr~s 323 av.J.C.(9). A-pres l'etude de l;.Le Rider, il est clair que lesproductions combin6es des deux ateliers cacedo-niens en philippes posthumes pour la p~riode336-329/8 av.J.C. furent tres i~portantes puis-qu'elles approchent, semble-t-il, la rasse colos-sale des t~tradrachmes d'Alexandre qulAmphipolisest suppos6e avoir ~mis dur~nt la m&me periode.

Nous nous proposons rnaintenant de traiter unas eet pa r-t i cuLie r- de la n ~r.ismatiCJl]eancienne:celui ui pretend recalculer les Doyenres annu-ellas de nouveaux coins (10).

Comrne .-\..~-::'.l:3ellin:-'-erant rof ori s pour le c aLc uL

~es revenue et depenses d'Alexandre (11) ou 2.u.P.Raven pour les monnaies a~p~ictioniqLes (12),il faudra ~ani~uler des cl iffres qui ne s~nt ~a-

r.a as '-'1]e des a.ppr-o xLma t dons ,::-r01. s ne le f aLs ons pas avec la conviction ,'e

detenir un ~tout decisif mais pour tenter declarifier une sit at i on <Jue les cLa sseruent s e-labor~s ont quelque pen e~brouill~e. Deaucoupd 'effort en def Lri i. tive pour nn resnl tat 'Te l'onsait d'av~nce contin~ent.

(7) Cela ne pr-ouve rien dans la mesure ou le d~ coupa xechronologique est peut-&tre arbitraire. ~~.Le Rider atres bien fourni cette periode IIB (342/1-329/8).

(8) G.Le Rider,2E.£i1.,p.389-391.

(9) G.Le Rider le pensait encore en 1968 (Voir Annuaire1968/69 (Extraits des rapports sur les conf~rences.

Numisoatigue grecque),dans A.2PF:2,196g,p.17S).

(10) Nous supposons, pour ces 6missions "regulieres",qu'il n'y a pas eu d'interruption au cours des ans.Ce n'est pas certain mais c'est un postulat oblige

Par postulat, nous entendons considerer pri-mo les seuls tetradrachmes , ~ l'exclusion detoute autre valeur, et secundo les droits de cesderniers pour etablir nos statistinues (13).

A-~r~!~~~_~~I~~~~~!!L~~~~_~~~~~:Quels s~nt leschiffres pourles philippes

II? Pour ~l.Le Rider, le groupe lIB comprend121 droits en 14 ans a ArnphLp oLd s (342/1-329/8) et 43 droits en 8 ~ns a Pella (336/5-329/8).Cela nous fait au total plus ou moins 112droits pour la periode 336/5-329/8 av.J.8.(14),soit une moyenne de 14 droits annuals, si noussuivons E.Le Rider.

La periode precedente avait vu une frappesuperieure de t6tradrac.'mes de Philippe 11

puisque, toujours selon M.Le Rider, le groupeIIA2 de Pella (342/1-337/6) comptabiliserait63 droi ts et la pr-e r.i er-e partie du Toupe lIBd'Amphipolis une cinauuntaine de droits (~ peupr~s 52) pour le rn~me laps de temps. Cela don-ne 115 draits en 6 ans (Jh2/1-337/6), c'est-~-dire une moyenne de 19,17 par an.

Pour les alexandres ~acedonicns, tout lemonde fait confiance a E.T.Kewell (IS), On

si nous voulons interpreter les chiflres. Une etudeirnportante des possibilites offertes par ce type derec~erche ainsi que des ~et~odes statisti~ues a em-player va prochainement sortir dans Pact V.

(11) A.R.Bellinger,Essays on the Coina~e of Alexanderthe Great,(NS ,1~,1963,p.35-37 et 73-75.

(12) E.J.r.Raven,T~e Amphictionic Coinage of DelD~i(316-334 D.C.),dans ~,6e~eser.,val.lo,1950'P.1-22.

(13) S'il nous r-a nque bon nombre de revers, nous pou-vons considerer ~ue les tresors nous o~t transmis laplupart des droits.

(14) Soit 43 drai ts pour Pella et 69 pour Ar=p hi poLd s(121:14= 69,1:8)

-48-