EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE. Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares

Transcript of EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE. Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares

EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE

Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares

MArq Audema 2014Serie Prehistoria Antigua

Mario López-RecioJorge Morín de Pablos

Pablo G. Silva(Eds. científicos)

Este volumen de Memorias Arqueológicas AUDEMA ha sido publicado por:

MArq SPhA

© de la edición: Área Científica y de Divulgación. Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.© de los textos: los autores© de las fotografías y de los dibujos: Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

ISBN: 978-84-616-8456-4Depósito Legal: M-5618-2014

Dirección de la Serie: Jorge Morín de PablosDiseño y Maquetación: Esperanza de Coig-O’Donnell Diseño Gráfico de la Portada: Esperanza de Coig-O’Donnell

Impreso en España - Printed in Spain

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el previo permiso escrito de los autores

MArq Audema 2014Serie Prehistoria Antigua

EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE

Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares

TIPO DE OBRAPROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE MADRID

(LEGAZPI-SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES). ESTACIÓN 2.

LOCALIZACIÓN VILLAVERDE, MADRID

EMPRESA PROMOTORA

EMPRESA CONSTRUCTORA

CONSULTORÍA ARQUEOLÓGICA

Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA y MEDIO AMBIENTE, S.A.

Avenida Alfonso XIII, 72 28016 MadridTfno. 91 510 25 55; Fax. 91 415 09 08

e-mail: [email protected] www.audema.com

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICAINTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DE 12 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Mario López-Recio, Carlos Fernández Calvo y Fernando Tapias Gómez

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: Mario López-Recio

GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Pablo G. Silva (Departamento de Geología. Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila), Francisco Miguel González Hernández y Fernando Tapias Gómez

METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN: Mario López-Recio, Carlos Fernández Calvo, Jorge Morín de Pablos y Fernan-do Tapias Gómez

ESTUDIO TIPOLÓGICO Y TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA LÍTICA: Felipe Cuartero Monteagudo, Mario López-Recio, Diego Martín Puig y Ana Lázaro Lázaro. (Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid)

RESTOS PALEONTOLÓGICOS: Alejandra Alarcón Hernández y José Yravedra Sainz de los Terreros (Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid)

ANÁLISIS PALINOLÓGICOS: Isabel Expósito y Patrícia Llàcer (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social -IPHES-. Àrea de Prehistòria -Unitat Associada al CSIC-. Universitat Rovira i Virgili), Francesc Burjachs (ICREA, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social -IPHES-, Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili)

ANÁLISIS ANTRACOLÓGICOS: Ethel Allué (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Universitat Rovira i Virgili) e Itxaso Euba (Institut d’Arqueologia Clàssica)

DATACIONES OSL: Tomás Calderón y Mª Asunción Millán (Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid)

MArq Audema 2014Serie Prehistoria Antigua

EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE

Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares

Mario López-RecioJorge Morín de Pablos

Pablo G. Silva(Eds. científicos)

La implantación de equipos multidisciplinares compuestos por profesionales de la arqueolo-gía, geología, paleontología y palinología entre otras disciplinas una idea ciertamente conso-lidada a principios del s. XXI, implantada en la región de Madrid con iniciativas pioneras como la excavación de Áridos en el valle del Jarama ya en la década de 1970, y que siguió en la dé-cada siguiente en las excavaciones de Arriaga, Perales del Río y Soto e Hijos en el valle inferior del Manzanares, entre otras. Buena prueba de ello constituye este trabajo, en el que ha sido fundamental la puesta en marcha de un proyecto interdisciplinar acorde con los tiempos que requiere la denominada “arqueología de urgencia o de gestión”.

En la última década se han efectuado numerosas excavaciones de yacimientos paleolíticos en la Comunidad de Madrid, si bien son escasas las monografías publicadas (ej. Tafesa, El Cañave-ral, Ahijones). En este sentido, el Grupo de Cuaternario Madrileño (GQM) de la Asociación Es-pañola para el Estudio del Cuaternario (AEQUA) promueve y apoya toda iniciativa en relación a la divulgación de estudios e investigaciones geoarqueológicas similares a éste, que profun-dicen en el conocimiento de las primeras ocupaciones humanas de nuestra región.

El objeto de la presente monografía es dar a conocer los resultados obtenidos en el yacimiento paleolítico denominado “12 de Octubre”, excavado sistemáticamente en el año 2005 al tratarse de un sector de terraza del Manzanares parcialmente afectado por las obras de construcción de la Estación 2 de la prolongación de la línea 3 del Metro de Madrid (Legazpi-San Cristóbal de los Ángeles).

Dra. Elvira RoqueroDr. Javier Baena

Grupo de Cuaternario Madrileño Asociación Española para el Estudio del Cuaternario

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 13MARIO LÓPEZ RECIO, JORGE MORÍN DE PABLOS Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ

II. CONTEXTO PALEOLÍTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 17MARIO LÓPEZ-RECIO

III. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 25PABLO G. SILVA, FRANCISCO MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ

1. INTRODUCCIÓN 252. MARCO GEOMORFOLÓGICO 253. ESTRATIGRAFÍA DE LA TCMZ EN EL SECTOR EXCAVADO DEL 12 DE OCTUBRE 324. CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA TERRAZA EN EL SECTOR EXCAVADO 365. CONCLUSIONES 376. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 407. ANEJO ESTRATIGRÁFICO 43

IV. METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOPALEONTOLÓGICA 49MARIO LÓPEZ RECIO, CARLOS FERNÁNDEZ CALVO, JORGE MORÍN DE PABLOS Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ

V. ESTUDIO TIPOLÓGICO Y TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA LÍTICA 55FELIPE CUARTERO MONTEAGUDO, MARIO LÓPEZ-RECIO, DIEGO MARTÍN PUIG Y ANA LÁZARO LÁZARO

VI. RESTOS PALEONTOLÓGICOS 73ALEJANDRA ALARCÓN HERNÁNDEZ Y JOSÉ YRAVEDRA SAINZ DE LOS TERREROS

VII. ANÁLISIS PALINOLÓGICO 89ISABEL EXPÓSITO, FRANCESC BURJACHS Y PATRÍCIA LLÀCER

1. INTRODUCCIÓN 892. METODOLOGÍA 903. RESULTADOS 944. INTERPRETACIÓN 975. CONCLUSIONES 99

VIII. ANÁLISIS ANTRACOLÓGICO 103ETHEL ALLUÉ E ITXASO EUBA

1. INTRODUCCIÓN 1032. METODOLOGÍA 1033. ESTUDIO 1044. RESULTADOS 1055. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES IDENTIFICADOS 106

IX. DATACIONES OSL 109TOMÁS CALDERÓN Y Mª ASUNCIÓN MILLÁN

1. MUESTRAS 1102. MANIPULACIÓN DE MUESTRAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS 1103. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 112

X. CONCLUSIONES 115MARIO LÓPEZ-RECIO, P.G. SILVA, FERNANDO TAPIAS GÓMEZ Y JORGE MORÍN DE PABLOS

I. INTRODUCCIÓN

MARIO LÓPEZ RECIO1, JORGE MORÍN DE PABLOS1 Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ1

Con motivo del espectacular aumento de las grandes obras de infraestructura y ambiciosos proyectos urbanísticos en el sur de la ciudad de Madrid se han efectuado en los últimos años numerosos estudios e intervenciones arqueopaleontológicas previas o ejecutadas de forma paralela a la fase de movimientos de tierras, dando cumplimiento a las normativas sobre pro-tección del Patrimonio Cultural en el ámbito nacional y autonómico. Prueba de ello es el estu-dio efectuado en el yacimiento paleolítico que se presenta en este volumen.

La excavación arqueopaleontológica del Hospital 12 de Octubre fue realizada en mayo de 2005, previa a la construcción de la futura ubicación de la Estación 2 de la Prolongación de la Línea 3 del Metro de Legazpi a San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

Esta excavación ha aportado nuevos datos a la investigación del pleistoceno en un área con-creta de alto potencial geoarqueológico y paleontológico como es el B.I.C. “Terrazas del Man-zanares”, en el tramo urbano de Madrid, correspondiente al arranque de la denominada Te-rraza Compleja del Manzanares (TCMZ). Concretamente la investigación se ha centrado en profundizar en el conocimiento geoarqueológico y paleontológico de los niveles de terrazas pleistocenas del valle inferior del Manzanares mediante descripciones geomorfológicas, geo-lógicas y estratigráficas a detalle, el estudio tipológico y tecnológico del conjunto lítico, los análisis paleontológicos de micro y macrovertebrados, palinológico y la obtención de crono-logías mediante la técnica OSL.

El estudio presentado es fruto del trabajo interdisciplinar de un número importante de espe-cialistas en diferentes ámbitos para el estudio del Pleistoceno, como son la arqueología pre-histórica, geología, paleontología, biología, palinología, física y química, etc. con el objetivo

1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

14

común de relacionar las distintas variables y resultados de cada disciplina para reconstruir los procesos geológicos pasados, las reconstrucciones paleoambientales y la interrelación entre el hombre y el medio.

Este trabajo ha sido coordinado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comu-nidad de Madrid. Las investigaciones presentadas en este volumen han sido efectuadas por Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. y financiadas por la entidad promotora MINTRA (Comunidad de Madrid) y la empresa adjudicataria de las obras en las que se ha llevado a cabo esta excavación (FCC Construcciones y Contratas). A todas las personas que han hecho posible tanto la realización de los trabajos como su divulgación, darles nuestro más sincero agradecimiento. En este sentido, agradecemos las facilidades prestadas por D. Ramón Peñue-las y D. Valentín Rodríguez (MINTRA), D. Joaquín Arroyo y D. Víctor Azañón (FCC), Dª Pilar Mena (DGPH), D. Carlos Caballero y Dª Elena Nicolás (coordinadores de Arqueología y Paleontología entre la DGPH y MINTRA).

II. CONTEXTO PALEOLÍTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

MARIO LÓPEZ-RECIO1

En el distrito de Villaverde existe una gran concentración de yacimientos paleolíticos próxi-mos a la zona de actuación. De esta forma, en el entorno de Villaverde aparecieron restos del Pleistoceno en los areneros de la Estación de Villaverde Bajo (Pérez de Barradas, 1929), Juan Paris, Renfe-Talleres, Lucio Moya o Ramón Soto, Los Llanos (Priego et al., 1979), Santa Elena y el k.m. 3.8. de la Carretera de San Martín de la Vega, enclavados en la Urbanización Parque Rosales, Arroyo de Butarque, Arenero Hidroeléctrica, Arenero del Delfín, El Almendro II y Pedro Jaro II, a la izquierda de la carretera de San Martín de la Vega, Oxígeno (Santonja y Querol, 1979; Rus y Querol, 1981), La Perla, Arenero de los Rosales (Pérez de Barradas, 1924, 1926 y 1934; Obermaier, 1925) o el propio yacimiento de Transfesa-Tafesa (Meléndez y Aguirre, 1958; Rus, 1987; Baena y Baquedano, 2004 y 2010).

Los hallazgos paleolíticos más antiguos documentados en el valle del Manzanares se conser-van en en el nivel de terraza de +58 m (Avenida de Portugal). Pero destacan los yacimientos con industrias achelenses asociadas a faunas de Pleistoceno Medio (elefante antiguo -elephas antiquus- principalmente) de San Isidro (t +25-30m) en el tramo de Madrid y Transfesa-Tafesa (Mz1 y Mz2 de la TCMZ según Silva, 2003) en Villaverde Bajo (Santonja y Pérez-González, 2002). Estos conjuntos achelenses, elaborados mayoritariamente en sílex local, tan abundante en los sedimentos fluviales del Manzanares, además del empleo de cuarcita y cuarzo documentado en Tafesa (Baena y Baquedano, 2004), se componen de macroutillaje (bifaces, hendedores, triedros, etc.) y de lascas de diferentes formatos, en ocasiones retocadas para conseguir filos cortantes.

Los niveles de terraza de +18-20 m (asimilables a la TCMZ) podrían fecharse a finales del Pleis-toceno Medio (Santonja y Pérez-González, 2002), documentados fundamentalmente en el

1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected]

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

18

tramo urbano de Madrid, en su margen derecha, donde se contextualiza un gran número de yacimientos paleolíticos sin asociación a restos faunísticos, descubiertos a principios del siglo XX en los cortes estratigráficos de los antiguos areneros, como los de Domingo Martínez, Do-mingo Portero, Parador del Sol, el Tejar de D. Joaquín o Vaquerías del Torero (Rubio et al., 2002). En sus conjuntos líticos se documentan procesos de talla discoide y levallois, útiles retocados sobre lascas conformando raederas, puntas, etc., además del trabajo bifacial, con la presencia de bifaces amigdaloides, lanceolados o triangulares (Wernert y Pérez de Barradas, 1921; Pérez de Barradas, 1922, 1923 y 1933-36).

Antiguo arenero del sur de Madrid, hacia 1920. Archivo fotográfico de J. Pérez de Barradas.

Museo de los Orígenes, Madrid.

Antiguo arenero del sur de Madrid, hacia 1920. Archivo fotográfico de J. Pérez de Barradas.

Museo de los Orígenes, Madrid.

19

Contexto Paleolítico de la zona de estudio

Los yacimientos paleolíticos adscribibles al Pleis-toceno Superior se documentan a partir de los ni-veles de terraza situados a +12-15m (correspon-dientes a los niveles fluviales Mx) en la margen derecha en el tramo de Madrid, como Casa del Moreno (Pérez de Barradas, 1933-36), conserván-dose algún retazo en la margen izquierda, como en el antiguo arenero de Esteban en el barrio de San Fermín (Pérez de Barradas, 1929), destacando en esta margen el enclave de El Almendro (Wer-nert y Pérez de Barradas, 1919). Este nivel se co-rrelaciona con el nivel de terraza situado a + 10 m sobre el arroyo de La Gavia (+ 12/15m del Man-zanares), lugar denominado “Gavia I”, donde se ha documentado un amplio conjunto paleolítico (Pérez de Barradas y Wernert, 1921; Rus, 1983; Sil-va, 2003; López Recio et al., 2005a). En estos encla-ves se documentan conjuntos musterienses dirigidos a la producción de lascas a partir de núcleos de extracciones centrípetas (fundamentalmente discoides y, en menor medida, levallois), algunas de las cuales fueron retocadas conformando raederas, denticulados, cuchillos, puntas, etc. Del mismo modo se documenta de forma escasa la presencia de bifaces, normalmente de formato reducido o alargados, estilizados, lo que en ocasiones se ha interpretado como Musteriense de Tradición Achelense. Los bloques y fragmentos de sílex de partida aprovechados para la talla líti-ca se encuentran en depósitos secundarios, fruto del desmantelamiento de los afloramientos de sílex de la zona, existiendo gran cantidad y densidad de fragmentos naturales aptos para la talla, una vez seleccionados, lo que se refleja en el registro arqueológico en la presencia de núcleos de escasas extracciones (a modo de tanteos previos) y productos de desbastado y descortezado primario (Rus, 1983 y 1987; Rus y Velasco, 1993; Baena et al., 1998; Conde et al., 2000; López Recio et al., 2005b).

En la denominada Terraza Compleja del Manzanares (Silva, 2003), en cuyo arranque se con-textualiza la actuación arqueológica y paleontológica realizada en la Estación 2 (12 de Octu-bre), por efectos de disolución del sustrato yesífero se produce la superposición de las terrazas anteriormente mencionadas (Pérez-González, 1980 y Goy et al., 1989) de Pleistoceno Medio y Superior. En este tramo final del Manzanares, se ha producido un número relevante de ha-llazgos pleistocenos en los areneros de Getafe y Rivas-Vaciamadrid, como son Alcaraz, Arriaga, Navarro o Casa Eulogio (Cobo et al., 1979; Gamazo, 1983 y 1985). En este marco destaca la existencia de sitios de ocupación como Arriaga II, con restos de industria lítica (núcleos, lascas y bifaces) y restos de elephas antiquus, bos primigenius, equus caballus, cervus elaphus y diceror-hinus hemitoechus (Rus y Vega, 1984; Rus y Enamorado, 1991; Vega et al., 1999; Santonja et al., 1999) y sitios de talla lítica o “talleres”, como Perales del Río (Gamazo et al., 1983) o Soto e Hijos

Antiguo arenero del sur de Madrid, hacia 1920.

Archivo fotográfico de J. Pérez de Barradas.

Museo de los Orígenes, Madrid.

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

20

(Baena, 1992), donde se documentan las primeras fases de explotación de los núcleos para la obtención de lascas, con evidencias de modelos jerarquizados de talla (método levallois) y escaso material retocado sobre lasca.

Por último, la terraza baja del Manzanares, ubicada a +8m sobre el cauce actual, conserva en tramo urbano de Madrid, en su parte inferior, yacimientos de Paleolítico Medio como Ataji-llo del Sastre (Pérez de Barradas, 1923), López Cañamero o La Parra (Pérez de Barradas, 1922; Enamorado, 1989), los cuales presentan conjuntos musterienses de producción de lascas, con utillaje retocado sobre dichos productos de lascado. En la parte superior de dicho nivel bajo de terraza, se han documentado las escasas evidencias de Paleolítico Superior de dicho valle fluvial, como en El Sotillo (Obermaier y Pérez de Barradas, 1924; Wernert y Pérez de Barradas, 1930-32; Martínez de Merlo, 1984) o los areneros de Valdivia, Martínez, Cojo, Prado de los La-neros y Arenero de Nicasio Poyato (Pérez de Barradas, 1922, 1933-36 y 1934). En estos lugares destaca la existencia de materiales solutrenses, es decir, piezas foliáceas de talla bifacial, algu-nas conservadas en la fase de adelgazamiento, del mismo modo que raspadores, buriles, etc. (Baena y Carrión, 2002).

BIBLIOGRAFÍA

Baena Preysler, J. (1992): Talleres paleolíticos en el curso final del Manzanares, UAM.

Baena, J. y Baquedano, I. (2004): “Avance de los trabajos arqueológicos realizados en el yaci-miento paleolítico de Tafesa, antiguo Transfesa (Villaverde-Madrid): principales rasgos tecno-lógicos del conjunto lítico”. Zona Arqueológica, 4 (4), Homenaje a Emiliano Aguirre, 2-20.

Baena, J. y Baquedano, I. (coords.) (2010): Las huellas de nuestro pasado. Estudio del yacimiento del Pleistoceno madrileño de Tafesa (Antigua Transfesa). Zona Arqueológica, 14. Museo Arqueo-lógico Regional. Alcalá de Henares.

Baena, J. y Carrión, E. (2002): “Los materiales solutrenses”. La Colección Bento del Museo d´Arqueologia de Catalunya. Una nueva mirada a la Prehistoria de Madrid. Monografies, 3, 79-130.

Baena, J., Conde, C. y Carrión, E. (1998): “Estrategias de captación durante el Paleolítico Antiguo en la región sur de Madrid”. Rubricatum, 2, 69-76.

Cobo, A., Gamazo, M., Hoyos, M. y Soto, E. (1979): “Los yacimientos paleolíticos de las terrazas del Manzanares. Estado actual de la cuestión”. I Jornadas de Estudios sobre la Provincia de Ma-drid (Madrid, 1979), 38-43. Diputación Provincial de Madrid.

Conde, C., Baena, J. y Carrión, E. (2000): “Los modelos de explotación de los recursos líticos durante el Pleistoceno de la región de Madrid”. Spal, 9, 145-166.

Enamorado, J. (1989): “La Torrecilla y La Parra: análisis de la industria lítica de dos yacimientos

21

Contexto Paleolítico de la zona de estudio

de época paleolítica en el valle del Manzanares. Madrid”. Boletín del Museo Arqueológico Nacio-nal, VII, 9-27.

Gamazo, M. (1983): “Prospecciones en las terrazas de la margen derecha del río Manzanares (Getafe-Rivas-Vaciamadrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 14.

Gamazo, M. (1985): “Estudio de las industrias líticas procedentes de los areneros de Arcaraz, Arriaga, Navarro y Casa Eulogio (términos municipales de Getafe y Rivas-Vaciamadrid), conser-vados en la sección de Arqueología del Museo Municipal de Madrid”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña 4, 9-72.

Gamazo, M., Cobo, A. y Martínez de Merlo, A. (1983): “El yacimiento Achelense de Perales del Río (campañas de excavación de 1980 y 1981”. Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch. Ministerio de Cultura, Madrid.

Goy, J.L., Pérez-González, A. y Zazo, C. (1989): Cartografía y Memoria del Cuaternario y Geomor-fología, Hoja de Madrid (745). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. IGME. Ministerio de Industria y Energía.

López Recio, M., Manzano Espinosa, I., Romero Salas, H., Escalante García, S., Pérez-González, A., Conde Ruiz, C., Velázquez Rayón, R., Baena Preysler, J. y Carrión Santafé, E. (2005a): “Caracterización geoarqueológica de los depósitos cuaternarios del arroyo de la Gavia (cuenca del río Manzanares –Madrid-)”. En: M. Santonja, A. Pérez-González, M.J. Machado (eds.): Geoarqueología y Patrimonio en la Península Ibérica y el entorno mediterráneo, 261-272.

López Recio, M., Manzano Espinosa, I., Romero Salas, H., Escalante García, S., Baena Preysler, J., Conde Ruiz, C., Carrión Santafé, E., Pérez-González, A. y Velázquez Rayón, R. (2005b): “Las prime-ras ocupaciones del arroyo de la Gavia”. Catálogo de la exposición temporal: “El Cerro de La Gavia. El Madrid que encontraron los romanos”. Museo de San Isidro de Madrid, 81-95.

Martínez de Merlo, A. (1984): “El Paleolítico Superior en el valle del Manzanares: el yacimiento de El Sotillo”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, II (1), 47-68.

Meléndez, B. y Aguirre, E. (1958): “Hallazgo de Elephas en la terraza media del río Manzanares”. Rev. Las Ciencias, 4, 597-605.

Obermaier, H. (1925, 2ª Edición): El hombre fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 9.

Obermaier, H. y Pérez de Barradas, P. (1924): “Las diferentes facies del Musteriense español y especialmente de los yacimientos madrileños”. Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, 1 (2), 143-177.

Pérez de Barradas, J. (1922): Yacimientos Paleolíticos del valle del Manzanares (Madrid). Trabajos realizados en 1920-1921. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas, nº42, Madrid.

Pérez de Barradas, J. (1923): Yacimientos paleolíticos del valle del Manzanares y del Jarama (Ma-drid). Memoria acerca de los trabajos practicados en 1921-1922. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 50. Madrid.

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

22

Pérez de Barradas, J. (1924): Yacimientos paleolíticos del valle del Manzanares (Madrid). Memoria acerca de los trabajos practicados en 1922-1923. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 60. Madrid.

Pérez de Barradas, J. (1926): “Estudios sobre el terreno cuaternario del valle del Manzanares (Madrid)”. Imprenta Municipal. Madrid.

Pérez de Barradas, J. (1929): “Los yacimientos prehistóricos de los alrededores de Madrid”. Bo-letín del Instituto Geológico y Minero de España, LI, 155-322.

Pérez de Barradas, J. (1933-36): “Nuevos estudios sobre Prehistoria madrileña I. La colección Bento”, Archivo de Prehistoria Madrileña, vol.IV-V, 1-90.

Pérez de Barradas, J. (1934): “El Achelense del Valle del Manzanares (Madrid)”. Anuario del Cuer-po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, I, 337-353.

Pérez de Barradas, J. y Wernert, P. (1921): “El nuevo yacimiento paleolítico de La Gavia (Madrid)”. Coleccionismo, IX, 55-56.

Pérez-González, A. (1980): “El marco geográfico, geológico y geomorfológico de los yacimien-tos de Áridos en la cuenca del Tajo”. En M. Santonja, N. López y A. Pérez-González (eds.): Ocu-paciones achelenses en el valle del Jarama (Arganda, Madrid). Arqueología y Paleoecología, I, 15-28. Diputación Provincial de Madrid.

Priego, C., Quero, S., Gamazo, M. y Gálvez, P. (1979): “Prehistoria y Edad Antigua en el área de Madrid”. Catálogo de la Exposición Madrid hasta 1875. Testimonios de su historia, 46-81. Museo Municipal de Madrid.

Rubio, S., Panera, J., Martos, J.A., Santonja, M. y Pérez-González, A. (2002). Revisión crítica y síntesis del Paleolítico de los Valles de los ríos Manzanares y Jarama. En: (J. Panera y S. Rubio, Coord) Zona Arqueológica, 1: Bifaces y Elefantes, La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid, 339-355. Museo Arqueológico Regional.

Rus, I. (1983): “El Paleolítico en el valle del Manzanares. Más de un siglo de estudios”, Revista de Arqueología 32, 7-15.

Rus, I. (1987): “El Paleolítico”, en 130 Años de Arqueología Madrileña. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 20-43.

Rus, I. y Enamorado, J. (1991): “Flint suply in the Manzanares valley: the Acheulian site of Ar-riaga (Madrid, Spain)”. Abstracts del VI Flint International Symposium (Granada), 569-576.

Rus, I. y Querol, Mª A. (1981): “El arenero de Oxígeno: bifaces, hendedores y triedros conserva-dos en el Museo Arqueológico Nacional”. Trabajos de Prehistoria, 38, 39-67.

Rus, I. y Vega, L.G. (1984): “El yacimiento de Arriaga II: problemas de una definición actual de los suelos de ocupación”. Primeras Jornadas de Metodología de Investigación Prehistórica (Soria, 1981), 387-404.

Rus, I. y Velasco, F. (1993): “El poblamiento prehistórico en Madrid”, en Historia de Madrid, 67-86. Universidad Complutense de Madrid.

Santonja, M. y Pérez-González, A. (2002): “El Paleolítico Inferior en el interior de la Península

23

Contexto Paleolítico de la zona de estudio

Ibérica. Un punto de vista desde la geoarqueología”. Zephyrus, LIII-LIV, 27-77.

Santonja, M. y Querol, Mª A. (1979): “El achelense en las terrazas del Manzanares y Jarama. Ba-ses para una interpretación”. Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología (Lugo, 1977), 57-68. Zaragoza.

Santonja, M., Soto, E., Villa, P., Pérez-González, A., Sesé, C. y Mora, R. (1999): “Human activities and Middle Pleistocene faunal assemblages from the Central region of the Iberian Peninsula”. The role of early humans in the accumulation of European Lower and Middle Palaeolithic bone as-semblages. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 42, 207-218. Mainz.

Silva, P.G. (2003): “El Cuaternario del valle inferior del Manzanares (Cuenca de Madrid, España)”. Estudios Geológicos, 59, 107-131.

Vega, L.G., Raposo, L. y Santonja, M. (1999): “Environments and settlement in the Middle Pal-aeolithic of the Iberian Peninsula”. In: W. Roebroeks & C. Gamble (eds): The Middle Palaeolithic of Europe, 23-48.

Wernert, P. y Pérez de Barradas, J. (1919): “El Almendro. Nueva estación cuaternaria en el valle del Manzanares (Villaverde, Madrid)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Excursiones, XXVII, 238-269.

Wernert, P. y Pérez de Barradas, J. (1921): Yacimientos paleolíticos del valle del Manzanares (Ma-drid). Trabajos realizados en 1919-1920. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Anti-güedades, 33. Madrid.

Wernert, P. y Pérez de Barradas, J. (1930-1932): “El yacimiento paleolítico de El Sotillo”. Anuario de Prehistoria Madrileña, I; pp. 37-95; II-III, 13-60.

III. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PABLO G. SILVA1, FRANCISCO MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ2

1. INTRODUCCIÓN

La excavación realizada se contextualiza en la denominada Terraza Compleja del Manzanares (TCMZ), situada en la denominada Terraza Compleja del Manzanares (TCMZ), situada a + 16-22m de altura sobre el cauce actual del río Manzanares. En concreto el sector excavado se encuentra a una cota de + 18 m sobre el Manzanares, sin embargo la culminación (techo) de la terraza en este sector se encuentra a +21-22m. Esto es debido a la existencia de un depósito tipo derrame o glacis superior de 1,5-2,0 m de potencia que la fosiliza tal y como se observa en la rampa de ac-ceso de maquinaria adyacente a la excavación arqueológica realizada. De la misma manera, hay que apuntar que el escarpe de terraza correspondiente se encuentra al otro lado de la Carretera de Andalucía unos 3-4 m más bajo de la cota de excavación, así pues la llanura de inundación de la terraza correspondiente sería de unos +16m sobre el cauce actual del Manzanares

2. MARCO GEOMORFOLÓGICO

2.1. GEOMORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE TERRAZAS DEL VALLE DEL MANZANARES

El registro más completo de los niveles fluviales cuaternarios del río Manzanares se localiza en el área comprendida en las hojas del MTN de Madrid (559) y Getafe (582), sector que abarca,

1 Departamento de Geología. Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila, [email protected]

2 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

26

casi en su totalidad, su recorrido por la antigua Cuenca Neógena de Madrid desde la zona de La Zarzuela hasta su desembocadura en el Jarama, aguas abajo de Rivas-Vaciamadrid (Figura 1). El máximo número de niveles reconocido es de 13, que contrasta con los 20 y 22 de los vecinos cursos del Jarama y Henares respectivamente (Pérez-González, 1982; 1994; Goy et al., 1989). Este registro no se encuentra completo en ningún sector del valle, pero su secuencia general ha sido sintetizada en los siguientes niveles que, con alturas relativas respecto al cauce actual, son: +1-5m (niveles de llanura de inundación), + 8-9m (Hipódromo y Culebro) +11-12m, +12-15m (La Gavia), +16-22m (terrazas complejas),+25-30m (San Isidro), +35-40m, +44-46m, +52-54m, +60m, +68-72m (Teleférico), +80-85m y 90-94m (Cerro Garabitas - Casa de Campo).

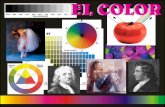

Figura 1. Geomorfología y Geología del Cuaternario del Valle del Manzanares mostrando la localización de

las excavaciones arqueológicas del 12 de Octubre en relación a los principales afloramientos y yacimientos

paleontológicos y paleolíticos del entorno urbano de Madrid. SIS (San Isidro), PTG (Portazgo), SOL (Solar de

Portazgo),TFS (Transfesa/Tafesa), LGV (La Gavia), PER (Perales del Río), ADR (Arenero de Adrián Rosa), CUL

(Areneros del Culebro), PSA (PRERESA), ARZ (Arenero de Arcaraz), ARG (Arenero de Arriaga), CAE (Arenero

de Casa Eulogio), RVM (Trinchera de Rivas-Vaciamadrid). Leyenda: (1) Superficie del Páramo; (2) Rampa

de Griñon-Las Rozas; (3) Cerros testigos; (4) Vertientes de enlace (tipo glacis); (5) Terrazas fluviales del

Pleistoceno Inferior (incluyendo las de la Depresión Prados-Guatén); (6) Terrazas fluviales del Pleistoceno

medio (niveles escalonados de Madrid) y medio-superior (TCMZ: Valle inferior del Manzanares); (7) Terrazas

fluviales del Pleistoceno superior (niveles Mx); (8) Terrazas fluviales inferiores del Pleistoceno superior-

Holoceno; (9) Llanura de inundación actual y niveles escalonados asociados; (10) Abanicos aluviales; (11)

Coluviones; (12) Escarpes en Yesos; (13) Fallas cuaternarias y zonas de deslizamiento asociadas; (14) valle

abandonado. Cartografía esquematizada de la elaborada por el autor para la Hoja MAGNA de Getafe (2ª

edición). Modificado de Silva (2003).

27

Geomorfología y Geología

Basándose en criterios de correlación altimétricos y edáficos, en función de los restos faunísticos y líticos descritos en la literatura científica, Silva (1988), Goy et al. (1989) y Pérez-González (1994) atribuyen al Holoceno los niveles de inundación inferiores a los 5m, al Pleistoceno Superior los niveles comprendidos entre +8 y +15m, y al Pleistoceno medio los niveles situados entre +15 y 60 metros (Tabla 1). De los niveles situados a mayor cota no se tiene ningún dato cronológico, y tentativamente Goy et al. (1989) sitúan el límite Pleistoceno medio-inferior en el nivel de terraza del Teleférico (+68-72m). No obstante en una nueva revisión, Pérez-González (1994) indica que posiblemente todos los niveles de terraza del Valle del Manzanares podrían atribuirse por com-pleto al Pleistoceno medio, o como mucho al Pleistoceno inferior muy tardío los dos más altos (+80-85 y +90-94m). Más recientemente Silva (2003), en la revisión de la estratigrafía y geomor-fología del Valle inferior del Manzanares, advierte que los niveles de terrazas complejas de este sector (+16-22m) pueden registrar el tránsito entre el Pleistoceno medio y superior.

Los niveles más altos se encajan sobre las denominadas “Rampas Areno-Feldespáticas” de Vau-dour (1979) que se extienden desde el piedemonte del Sistema Central hasta posiciones más meridionales, ya en el centro de cuenca. En la actualidad, seccionadas axialmente por el Manza-nares, constituyen las divisorias de la cuenca del Manzanares con las del Guadarrama (Oeste) y Jarama (Este), denominándose superficies de Griñón-Las Rozas y de Fuencarral respectivamente, las cuales se sitúan a +160-140m sobre el cauce del Manzanares. Éstas poseen la categoría de superficies de techo de piedemonte (Silva, 2003), a las cuales se encuentran asociadas depósitos arcósicos gruesos con lag basal de gravas, y bloques esporádicos, de naturaleza fundamental-mente cuarzosa y/o granítica, de no más de 3-4 metros de potencia (Goy et al., 1989). Se en-cuentran caracterizadas por soportar suelos rojos y/o pardo fersialíticos ácidos con caracteres de hidromorfismo (pseudogley), lo cual permite correlacionarlas con las terrazas más altas del siste-ma Henares-Jarama y/o “rañizos” de Hernández-Pacheco (1965), y por tanto asignarles una edad genérica plio-pleistocena. No obstante, las síntesis más recientes (Pérez-González, 1994) asumen una edad netamente pleistocena para todas las superficies divisorias citadas, correlacionándolas en sentido amplio con las terrazas del Jarama y Henares situadas por encima de +110-115m.

En el recorrido actual del Manzanares por el interior de la antigua Cuenca Neógena se pueden diferenciar, al menos, dos tramos en el que el sistema de terrazas se estructura de manera dife-rente y posee distinta naturaleza litológica (Figura1). A grandes rasgos ambas zonas coinciden con los diferentes tipos litológicos de materiales neógenos sobre los que se instaló. La primera discurre por la zona urbana de la ciudad de Madrid, mientras que la segunda corresponde al Valle inferior del Manzanares.

2.2. EL VALLE DEL MANZANARES

El trazado urbano del Manzanares se desarrolla desde la Zarzuela hasta Villaverde Bajo. En este tramo el río discurre por las facies arcósicas de borde de cuenca constituyendo un típico siste-ma de terrazas escalonadas y encajadas, de escasa potencia (2-3 m) o “strath terraces” (Figura1).

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

28

Éstas se encuentran formadas mayoritariamente por barras de gravas y cantos subredondea-dos de cuarzo, granitoides, pórfidos y feldespatos, con escasa fracción arenosa media a gruesa (Pérez-González, 1982; Goy et al., 1989). No obstante aguas abajo de la Casa de Campo (Arroyo de los Meaques-Puente de Segovia), el sistema de terrazas comienza a cambiar notablemente, y aunque mantiene su dispositivo de encajamiento, la fracción arenosa comienza a predomi-nar en las facies de barras y relleno de canal; aparecen los típicos paquetes de arcillas arenosas gris-verdosas (Greda) de llanura de inundación y aumenta notablemente la potencia de los depósitos de las terrazas medias e inferiores, alcanzando desde los 4 hasta los ya 15m de la te-rraza del antiguo arenero de San Isidro (T +25-30m). Estas nuevas características estratigráficas y litológicas de los depósitos fluviales coinciden con la entrada del valle en los materiales de tránsito (arcillas grises con niveles de carbonatos, sílex y sepiolita) hacia las facies yesíferas de centro de cuenca, donde se amplifican ya de forma muy ostensible. El sector final de este tra-mo fue el que estudiaron profusamente a principios del siglo XX Pérez de Barradas, Wernert y Obermaier, cuyas investigaciones abarcaban San Isidro y las zonas de Portazgo, Usera e incluso el barrio de Villaverde, incluyendo la zona del Hospital 12 de Octubre.

En el tramo inferior del Manzanares (Villaverde Bajo-Jarama: Figura1), el valle delinea un brus-co giro, siendo su dirección general E-W. El dispositivo de las terrazas fluviales cambia aquí, pasando a poseer un carácter complejo solapado y/o superpuesto, como son el sistema de terrazas complejas que Silva (2003) engloba en el nivel TCMZ a +16-22 m de altura sobre el Manzanares, que en algunos casos sobrepasan los 20m de potencia. No obstante hay que resaltar que de estas características sedimentológicas, que no morfológicas, participa el valle desde la zona de San Isidro-Usera (Imperatori, 1955) hasta la zona del Hospital 12 de Octubre donde se centra este trabajo, siendo por tanto éste un tramo intermedio en el que el valle se hace netamente asimétrico con el sistema de terrazas tan sólo desarrollado en su margen de-recha, mientras que su margen izquierda se encuentra dominada por la denominada “visera de Madrid” (López Gómez, 1994), una plataforma a ca. +30-40m que engarza con la llanura de inundación del Manzanares mediante un escarpe muy degradado y alterado por numerosas actuaciones urbanas (Silva, 2003). Los característicos escarpes en yesos del valle inferior (de hasta más de 60 m. de altura) tan sólo se desarrollan a partir de la desembocadura del antiguo Arroyo del Abroñigal (Silva et al., 1988b).

Sobre este nivel engrosado se solapan (en offlap) los niveles más recientes de +12-15m, +11-12m, + 8-9m, del Pleistoceno superior. Todos ellos muestran importantes cicatrices erosivas y complejas relaciones de “cut & fill” retroalimentados por los procesos de deformación arriba citados. Todo ello complica la estratigrafía de la TCMZ a partir de Villaverde donde los diferen-tes episodios de disección-agradación ligados al desarrollo de estas terrazas más recientes han contribuido al retrabajamiento, reciclaje y “supuesta” mezcla de industrias y faunas (Silva, 2003). En la zona del 12 de Octubre tan sólo se desarrolla el nivel inferior de +8-9m, aparentemente solapado al Nivel TCMZ (Figuras 1 y 2), lo que simplifica su interpretación morfosedimentaria.

29

Geomorfología y Geología

Indudablemente, el cambio en el dispositivo morfológico de los sistemas de terraza está rela-cionado con la distinta litología de las unidades neógenas sobre las que se instala el valle. Pue-de decirse que los fenómenos de subsidencia que favorecieron el engrosamiento de la TCMZ, y el solapamiento de niveles más recientes, se debe a la alta solubilidad de las facies mayori-tariamente yesíferas por las que discurre el río en este tramo (Silva, 2003). Este proceso no es exclusivo del Manzanares en la Cuenca Neógena de Madrid. Los ríos Jarama (Pérez-González, 1971), Tajo (Pinilla et al., 1995) y Tajuña (Silva et al., 1988c) muestran similares deformaciones en su trazado por las mencionadas facies evaporíticas de centro de cuenca. Aunque los fe-nómenos de subsidencia por karstificación a gran escala es propuesto por la mayoría de los autores como el mecanismo primordial que controla el engrosamiento y deformación sinsedi-mentaria de los depósitos fluviales, en el Valle inferior del Manzanares, la tectónica cuaternaria se solapa a esta fenomenología kárstica amplificando y/o sosteniendo en el tiempo el proceso de engrosamiento que registra la TCMZ (Silva et al., 1988b; 1997; Silva, 2003).

2.3. LA TERRAZA COMPLEJA DEL MANZANARES (TCMZ)

Los depósitos asociados a la TCMZ presentan una estructura interna, en la que las distintas uni-dades fluviales muestran relaciones estratigráficas de tipo “cut & fill” muy complejas (Figura 2) y potencias anómalas que sobrepasan los 20m. La litología dominante son arenas arcósicas muy limpias, con proporciones medias del 38,4% de cuarzo, 39,2% feldespato K y 22,1% fragmentos de roca (Silva et al., 1999; Silva, 2003) en las que se interdigitan las típicas facies de llanura de inundación formadas por paquetes de arcillas verdes (Gredas) en las que la fracción arcillosa está próxima al 80% y el restante 20-25% está constituido por granos de cuarzo, feldespato

Figura 2. Corte esquemático (no a escala) representando las relaciones estratigráficas y geomorfológicas

entre las distintas secuencias fluviales que componen la TCMZ (Niveles Mz), niveles de terraza inferiores

solapados (Niveles Mx), sistemas de glacis y abanicos superiores (GaB Sup), glacis y derrames inferiores

(GaD Inf ) y llanura de inundación actual.

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

30

K y plagioclasa que muestran tamaño limo o arena muy fina. Dentro de la fracción arcillosa el 70-60% es illita-mica, el 5% caolinita conteniendo proporciones muy bajas (2-7%) de arcillas inestables como esmectita o vermiculita (Silva et al., 1997). Las facies de gravas de cuarzo, sílex y calizas, únicamente aparecen como lag basales en las unidades arenosas, y los dos últimos términos litológicos únicamente comienzan a ser importantes aguas abajo de las desembo-caduras de los arroyos Culebro y Butarque, relacionados con la presencia de aportes laterales procedentes de los materiales neógenos de los relieves adyacentes. En particular, los sílex son muchas veces de origen antrópico. Fueron seres humanos y no las corrientes fluviales los que allí los dejaron (Silva, 2003). En el caso que nos ocupa, las facies de gravas y la presencia de silex (nódulos, cantos e industria lítica rodada) es muy mayoritaria, fenómeno que se explica por la proximidad al relieve terciario del sector excavado así como por la presencia de la desembo-cadura de un tributario inmediatamente aguas arriba de las dependencias del 12 de Octubre.

La altimetría de la TCMZ es variable, presentándose a cotas relativas desde +20-22m, en las cercanías de Villaverde, hasta los +16-18m aguas abajo de la desembocadura del Culebro (Sil-va, 1988; Silva et al., 1989). No obstante en la zona de Vaciamadrid, en su margen izquierda se mantiene a +18m (Gaibar Puertas, 1974). Silva (2003) subdivide la mencionada terraza com-pleja en al menos cinco unidades fluviales superpuestas y o solapadas con complejas relacio-nes de “cut & fill”, que denomina Mz1, Mz2, Mz3, Mz4 y Mz5 de más antiguo a más moderno. To-dos se encuentran caracterizados por el desarrollo de secuencias granodecrecientes de arenas en facies de barras y relleno de canal que culminan en los típicos paquetes de arcillas limosas verdes (gredas) que representan las facies de llanura de inundación. Sus potencias oscilan en-tre los 3 y los 7m, mostrando una clara tendencia estratodecreciente, de manera que los episo-dios Mz4 y Mz5, solo localmente superan los 2,5-3m de potencia. A techo de cada episodio los paquetes de greda suelen mostrar grados de edafización variado, pero es común el desarrollo de horizontes Cca en enrejado en los dos episodios superiores (Figura 2), denotando mayor grado de exposición subaérea, aunque el desarrollo edáfico no suele ser muy grande, siendo característicos horizontes B poco estructurados 2.5YR 3/4.

Los niveles de gredas de los episodios Mz1 y Mz2, y más frecuentemente en el Mz3, muestran numerosas características de estructuras de deformación sinsedimentarias (Gaibar Puertas, 1974; Carrillo et al., 1978; Silva et al., 1989; Silva et al., 1997). Las estructuras de carga (loading) de las gredas en los niveles de arenas inferiores son preponderantes en el episodio basal Mz1 (Imperatori, 1955, Gaibar Puertas, 1974). Por el contrario, las estructuras de inyecciones, con-volutas, y pseudo-convolutas de arenas infrayacentes en las gredas, son mas características de los episodios Mz2 y Mz3 (Figura 6a). Distintos rasgos sedimentológicos y/o edafológicos indi-can que todas estas deformaciones se desarrollaron en condiciones de exposición subaérea, apuntando a la actividad paleosísmica como responsable (Silva et al., 1997). En particular las características generales del nivel superior de gredas del Mz3 hace que pueda considerarsele como un horizonte paleosísmico generalizable a todo el Valle inferior del Manzanares (Silva, 2003), pudiéndose hablar de un ciclo Mz inferior (Mz1, Mz2, Mz3) y otro Mz superior (Mz4 y Mz5) separados por este horizonte paleosísmico.

31

Geomorfología y Geología

Las estructuras sedimentarias en las facies arenosas han permitido a varios autores caracterizar la tendencia progresivamente más meandriforme del sistema fluvial durante los tres primeros episodios fluviales de la TCMZ, tal y como ocurre en los antiguos areneros de PRERESA en La Al-dehuela (Carrillo et al., 1978), ARRIAGA (Silva et al., 1989), CULEBRO (Silva, 1988) y TRANSFESA en Villaverde Bajo (Silva et al., 1997), y/o se puede inferir de las descripciones estratigráficas realiza-das por Gaibar Puertas (1974) en los areneros de RIVAS-VACIAMADRID. En algunos casos ha sido posible incluso documentar procesos de corte y abandono de meandros en la Mz3 (Silva et al., 1997). Allí donde se observan, los depósitos fluvio-lacustres y de relleno de meandro son mucho más frecuentes en este tercer nivel de gredas, lo que indica una mayor estabilidad de la llanura de inundación asociada al techo de este episodio previa a la crisis paleosísmica que lo deforma.

Los dos episodios fluviales culminantes Mz4 y Mz5, muestran un carácter meandriforme más marcado, con el desarrollo predominante de estructuras de acreción lateral asociadas a niveles canaliformes asimétricos de unos 2-3m x 40-50m (Carrillo et al., 1978, Silva et al., 1997). No obstante presentan una granulometría algo más grosera con incorporación generaliza-da de bloques y cantos blandos de greda (a veces de gran tamaño) en los lag basales (Silva, 2003). De la misma manera se observan importantes cicatrices erosivas entre estos dos ciclos y los tres anteriores, así como entre ellos dos. Es a partir de estos episodios donde comienzan a aparecer las características mixtas influenciadas por los aportes laterales de los tributarios, que comienzan a ser relevantes a partir de la confluencia del Butarque (Silva, 1988). Por últi-mo, hay que reseñar que el episodio Mz5 puede resultar complejo con el desarrollo de hasta 3 cicatrices erosivas de tipo “cut & fill”, con los techos de los rellenos en yuxtaposición indicando una nueva estabilización del sistema fluvial y un alto grado de movilidad de los cinturones de meandros. De esta forma, la estratigrafía del episodio Mz5, es compleja no pudiendo ser generalizable al conjunto del valle, ya que la tendencia a los procesos de redigestión del siste-ma fluvial ha desmantelado parte del registro y los procesos de retrabajamiento de depósitos fluviales, fauna e industria lítica son notables (Silva, 2003).

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TCMZ EN EL SECTOR DEL 12 DE OCTUBRE

La zona del Hospital 12 de Octubre se encuentra justamente en el arranque de la TCMZ inmediata-mente aguas abajo de la confluencia del Arroyo del Abroñigal (actual trazado de la M-30). Así mis-mo, esta misma zona también se sitúa en la zona de arranque de la TCMZ en una doble vertiente:

(a) Zona de arranque de los materiales neógenos que enmarcan el valle en este sector, ya que se encuentra en su zona más próxima al relieve. Los materiales neógenos en este sector se en-cuentran constituidos por arcillas verdosas y marrones con intercalaciones de arenas micá-ceas y niveles de carbonatos silicificados del Aragoniense inferior (Ud. Intermedia Miocena).

(b) Zona de arranque de los procesos de engrosamiento anómalo de la TCMZ por fenómenos de subsidencia y colapso kárstico por disolución de los materiales yesíferos del Aragonien-

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

32

se inferior (Unidad Inferior e Intermedias Miocenas). No obstante debido a que se encuen-tra en las proximidades de la zona de arranque del relieve en este sector, los depósitos de terraza poseen una potencia inferior (c.a. 6m) a las registradas aguas abajo (p.ej. Yacimien-to de TAFESA o TRANSFESA) donde los depósitos fluviales sobrepasan los 8 m de espesor (Silva et al., 1997). Hay que aclarar que según datos de sondeo y trincheras abiertas en la zona del 12 de Octubre, sólo los 3,8-4,0 m inferiores responden a depósitos fluviales s.s., los 1,5-2,0 superiores estarían representados por el mencionado glacis que fosiliza la te-rraza. La figura 3 muestra un corte geomorfológico del Valle del Manzanares en el que se situa la posición morfo-sedimentaria de la zona excavada.

3. ESTRATIGRAFÍA DE LA TCMZ EN EL SECTOR EXCAVADO DEL 12 DE OCTUBRE

Se atestigua que la potencia máxima de la TCMZ en este sector supera escasamente los 4 m de espesor. En las columnas estratigráficas correspondientes a las catas 1, 2 ,3 y fundamen-talmente la 4, realizadas en el sector de la excavación, se diferencian un total de 5 unidades fluviales que aquí se tratarán de describir desde el punto de vista de la estratigrafía general del conjunto del sector excavado.

UNIDAD INFERIOR:

Reposa en contacto erosivo sobre el sustrato de arcillas terciarias. Con un espesor total de 1,40 m, que culmina a techo en un nivel de baja energía de potencia máxima de 0,30 m, de carácter discontinuo y geometría canaliforme que claramente es atribuible a un relleno de un canal subsidiario (tramo 2). En todos los casos, el tramo 1 está constituido por una alternancia de paquetes de gravas masivas (Gm) y con estratificación cruzada planar (Gp/Sp) de 0.25-0.30 m de potencia, con paquetes de arenas arcósicas de tamaño medio a grueso, a veces microcon-

Figura 3. Corte geológico del Valle del Manzanares a la altura del sector excavado en la zona del 12 de

Octubre mostrando los diferentes niveles de terraza y sus cotas respectivas, así como la situación relativa

de otros yacimientos arqueológicos y paleontológicos próximos.

33

Geomorfología y Geología

glomeráticas, con estratificación cruzada planar (Sp) que incluyen cantos aislados y lag basales de gravas de 0.15 – 0.20 m de potencia. El tamaño de los cantos es muy variable desde unos pocos centímetros hasta bloques de 20-22 cm de diámetro. El espectro litológico de las gravas es muy variado, siendo dominantes las gravas de cuarzo, cuarcita, granitos, aplitas y nódulos de sílex poco rodados, que pueden alcanzar hasta los 10-15 cm de diámetro. De manera sub-sidiaria aparecen cantos blandos (o pequeños bloques) de arcillas terciarias de color marrón y tamaños de hasta 3-4 cm de diámetro, así como industria lítica rodada y cantos planos de calizas mesozoicas de manera muy testimonial.

Las características sedimentológicas y litológicas del tramo 1 permiten identificarlo como de-pósitos de barras de gravas laterales que rellenan un canal erosivo que disecta directamente el sustrato arcilloso terciario de la zona. Su variado espectro litológico permite asegurar que se trata de un episodio muy energético que recicla tanto materiales del sustrato terciario como de depósitos de terraza anteriores. A pesar de ello, las arenas arcósicas son las típicas del Manzana-res aunque su grado de contaminación por aportes laterales es aquí algo más elevado que en otros sectores del valle situados aguas abajo (p.ej. Perales del Río, PRERESA y Arriaga). Dadas las características geométricas que presenta puede asimilarse a una barra de arco interno de mean-dro de una amplitud no mayor a los 6-7 m dirigida en dirección N-S con curvatura hacia el Oeste.

El tramo 2 responde a un relleno de canal por las clásicas facies de inundación del Valle inferior del Manzanares (Gredas verdes), aunque en este caso son muy arenosas. Las arenas son de grano fino, y pueden incluso formar niveles centimétricos muy finos. El canal ocuparía uno de los surcos Inter-barra en la parte superior de la barra de gravas que constituye el tramo 1. A techo de este canal aparecen los niveles con industria lítica.

UNIDAD INTERMEDIA:

Se encuentra formada por dos tramos que en conjunto representa una secuencia grano decre-ciente que alcanza una potencia máxima de hasta 1,60 m. Las características sedimentológicas, y espectro litológico, del tramo inferior (tramo 3) son similares a las del tramo 1, pero en este caso la matriz arenosa es muy gruesa y poco seleccionada, y se encuentra muy contaminada por aportes laterales, pudiéndose asimilar a un nivel de tipo Mx (Mezcla de arenas arcósicas del Manzanares con arenas feldespáticas arcillosas procedentes del terciario circundante por arroyos laterales). Presen-ta una base muy erosiva con un lag basal de gravas clasto soportadas, que incorpora bloques de cuarzo y cuarcita de entre 10-15 cm de diámetro, así como grandes cantos blandos de sustrato ter-ciario de hasta 40 cm de eje mayor. Este tramo incorpora también cantos blandos de menor tama-ño (4-5 cm) de arenas arcillosas de grano fino y gredas verdes procedentes del desmantelamiento de niveles de llanura de inundación y/o rellenos de canal por acrección vertical, situados aguas arriba del sector excavado. Como nota destacada, hay que advertir que uno de los cantos blandos de greda incorporaba en su interior industria lítica. Hacia techo este nivel muestra una notable tendencia grano decreciente apareciendo niveles subhorizontales centimétricos de arena fina y

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

34

limo (Sh). El tramo supe-rior (tramo 4), posee una base ligeramente erosiva, cuya geometría se adapta ligeramente al techo del tramo anterior. Es más are-noso que el anterior y las facies dominantes son las Gm, Gp y Sp, aunque hacia el Sur pasan lateralmente a facies más arenosas de relleno de canal de tipo St y Gt compuesto por gravas de menor calibre (1-2 cm de diámetro) de neto ca-rácter grano decreciente y con estratificación ver-gente hacia el S-SE. Como característica más nota-ble este tramo incorpora menor número de cantos blandos y de menor tama-ño. También su número y tamaño va disminuyendo hacia techo.

En conjunto esta unidad constituye una unidad Mx con facies de barras de gravas y relleno de canal que muestra una estabilización hacia techo, así como una progradación del relleno de NE a SO. El aporte de tributarios es mucho más importante en esta unidad intermedia que en la inferior.

UNIDAD SUPERIOR:

Posee un carácter más arenoso que las anteriores y está compuesta por arenas de grano me-dio a fino, con intercalaciones de gravas con cantos cuyos diámetros oscilan entre los 2-3 mm hasta 1- 1,5 cm. El paquete inferior muestra una base erosiva de geometría canaliforme que puede alcanzar una potencia de hasta 0.6 m rellenos por una secuencia granocreciente de

Figura 4. Columna estratigráfica sintética del sector excavado.

35

Geomorfología y Geología

arenas gruesas y microconglomerados en facies Gt y Gp/Sp, con estructuras de acrección la-teral (estratificación sigmoidal y en surco) muy marcadas. La parte superior de la unidad está compuesta por una alternancia de intercalaciones decimétricas (10-15 cm) de arenas finas con limos y microconglomerados matriz-soportados, que muestran estratificación cruzada planar (Gp) ocasionalmente. En conjunto esta parte superior alcanza una potencia de 0.8-0.9 m, cul-minando en un paquete de arcillas verdes (Greda) de llanura de inundación que se observa al sur del sector excavado en la rampa de acceso de la maquinaria. Estas arcillas muestran una fuerte reestructuración edáfica, mostrando estructura prismática, así como numerosas huellas de raíces (rizoconcreciones) y nódulos de carbonatos.

Todo el conjunto muestra una potencia total máxima de 1,55 m. Sus características sedimen-tológicas y geométricas permiten definirlo como una secuencia de relleno de canal arenoso-microconglomerático, con facies que van desde barras laterales hasta secuencias verticales de carácter arenoso que culminan en las típicas facies de llanura de inundación. Este nivel constituiría el auténtico techo de la terraza fluvial que se ha estudiado.

GLACIS:

Constituye el conjunto estratigráfico superior que se superpone a la terraza fluvial; posee un li-gero lag erosivo en la base con cantos de hasta 4-5 cm de diámetro fundamentalmente de cuar-zo y sílex (nódulos), los últimos poco rodados. Hacia techo adquiere un carácter arenoso (medio a grueso) de tendencia granodecreciente y presenta claras, aunque no muy continuas, estruc-turas de estratificación cruzada planar (Sp) de bajo ángulo. Posee una potencia máxima de 0,60 m. Las características sedimentológicas, así como la presencia de cantos de cuarzo, cuarcita y sílex, hacen difícil asimilar estos materiales a un depósito de glacis s.s., ya que no existen nive-les fluviales a mayor cota en la zona de los que puedan provenir. Así dada las limitaciones del afloramiento podrían interpretarse tanto como un depósito de abanico aluvial superpuesto a la terraza procedente de un tributario situado aguas arriba del sector excavado y/o un depósito de desbordamiento (crevasse-splay) sobre la llanura aluvial de la terraza inferior.

Por encima, y con 0,9 a 1,0 m de potencia se desarrolla un nivel de arenas finas y limos muy arcilloso, de tonos rosados, que puede asimilarse a un aporte lateral tipo glacis. No posee es-tructuración interna, presentando un carácter masivo que solo es roto por niveles de gravillas de carácter subhorizontal y una abundante fauna de gasterópodos continentales. El depósito se encuentra, en conjunto, muy carbonatado siendo característica la presencia de pequeños nódulos de carbonatos y rizoconcreciones. Éstos se hacen más frecuentes e intensos hacia techo donde se desarrolla un horizonte edáfico de tipo Cca más cementado y de carácter pul-verulento de entre 15 y 20 cm de potencia. No se observan horizontes edáficos superiores ya que todo el conjunto ha sido removilizado por acción antrópica en superficie.

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

36

4. CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA TERRAZA EN EL SECTOR EXCAVADO

Dadas las limitaciones de potencia y extensión del sector excavado se hace difícil correlacionar los depósitos fluviales encontrados con las diferentes unidades sedimentarias (Mz) diferencia-das por Silva (2003). No obstante los depósitos aquí aflorantes presentan una serie de caracte-rísticas sedimentológicas y geomorfológicas que de manera casi segura permiten correlacio-narla con los ciclos Mz superiores, y en particular con el complejo Mz5.

(a) Los materiales excavados responden fundamentalmente a facies de barras y rellenos de canal de gravas y arenas de tamaño medio a grueso (Gp, Gt y Sp), mientras que en tramos situados aguas abajo (Tafesa, Perales del Río, Arriaga, etc.) predominan fundamentalmen-te las facies arenosas (Sp y St a gran escala) estando los niveles de gravas reducidos a los lag basales de las diferentes secuencias sedimentarias Mz. Las facies basales de gravas del sector excavado representan claramente estructuras de acrección lateral de un canal meandriforme de dirección NNE (aprox. N30ºE) que giraría en este mismo entorno hacia una dirección WSW o SSW. Por tanto estaríamos hablando que el sector excavado repre-senta la cara interna de un antiguo meandro o point-bar (muy abierto, c.a. >130º) del Man-zanares. Las facies de acrección lateral y el dominio de granulometrías de mayor tamaño (arenas gruesas y gravas) comienzan a ser patentes en el valle inferior del Manzanares a partir de la Unidad Mz4 y fundamentalmente en los diferentes ciclos que componen la Unidad Mz5 y niveles solapados más jóvenes de tipo Mx (Silva, 2003). Las unidades inter-media y superior también participan de las mismas características, siendo relevantes las estructuras de acrección lateral, no obstante en estos casos no es posible determinar una dirección determinada para el canal meandriforme que las depositó.

(b) Abundante presencia de cantos y bloques blandos (entre 1-2 cm y 20-25 cm ∅) de ma-teriales pertenecientes a las facies de llanura de inundación (arcillas verdes o “gredas”), facies areno-arcillosas ligeramente cementadas, de relleno de canal, y fundamentalmente al sustrato terciario (arcillas marrones y verde-azuladas). En zonas situadas aguas abajo, la presencia de cantos blandos sólo se encuentran ampliamente relacionadas con las uni-dades Mz4 y Mz5 y, tan sólo testimonialmente con la unidad inmediatamente inferior Mz3 (Silva, 2003). El análisis por difracción por rayos x (DRX) de algunos de los cantos blandos en comparativa con el sustrato terciario de la zona revela que ciertamente todos ellos son de procedencia local (ver anexo adjunto).

(c) Práctica ausencia de niveles arcillosos de llanura de inundación (gredas) que posean desa-rrollo edáfico importante (suelos rojos y pardo-rojizos). En el sector excavado los niveles de finos son testimoniales en el interior de los depósitos fluviales, tan sólo aparece un nivel de escaso desarrollo horizontal (< 5 m) y potencia (10-70 cm) relacionado con el proceso de relleno y colmatación de un canal distributario secundario. Sólo a techo de la secuencia y fuera del sector excavado se observa un nivel de arcillas verdes, ligeramente estructurado edáficamente, que presenta un mayor desarrollo horizontal y una potencia

37

Geomorfología y Geología

de entre 50-70 cm más constante y representaría el techo de la unidad sedimentaria exca-vada. Probablemente sólo se encuentra registrado un único ciclo Mz, que por su posición culminante dentro de la terraza permite correlacionarlo con una de las diferentes unida-des yuxtapuestas que componen el ciclo Mz5.

(d) La posición culminante del nivel de terraza, así como el hecho de que se encuentre fo-silizada por un único depósito lateral de tipo glacis, aunque de carácter masivo permite correlacionarla con una de las diferentes unidades yuxtapuestas que componen el ciclo Mz5. La terraza a su vez se encaja en un nivel de glacis superior, perteneciente a los reta-zos, ya muy disectados, de la extensa plataforma que constituye el denominado Glacis de Carabanchel definido por Goy et al. (1989).

Dadas las características citadas, y teniendo en cuenta las limitaciones espaciales de la exca-vación, podría correlacionarse con un cierto grado de seguridad con cualquiera de las tres unidades que, como mínimo, componen la unidad terminal de la TCMZ (Mz5). La Unidad Mz4 no estaría representada. Por otro lado, dado que el único nivel solapado a la TCMZ en este sector del valle es el de +8-9 m (Fig.6), no puede descartarse la posibilidad de que los mate-riales excavados pudieran pertenecer a cualquiera de los ciclos que componen los niveles del Pleistoceno superior Mx a +12-15m y/o +11-12 m en el Valle inferior que, aquí en la zona de arranque de la TCMZ pudieran estar superpuestos.

5. CONCLUSIONES

Dada la discontinuidad espacial de los cortes disponibles para la TCMZ en este sector de arran-que no es posible discernir la extensión última (o máxima) de la llanura de inundación del río durante el depósito de estas dos últimas unidades morfosedimentarias solapadas y o yuxta-puestas entre sí. En cualquier caso dado el carácter eminentemente erosivo (cantos blandos de sustrato y de depósitos fluviales previos, bloques poco rodados de sílex, etc.), así como su posición culminante dentro del conjunto de la TCMZ, parece claro que nos encontramos frente a la secuencia completa de la unidad Mz5, desde su secuencia basal erosiva hasta su culminación en un nivel de llanura de inundación, que en la zona excavada consta de al menos tres secuencias fluviales bien diferenciadas, más los depósitos de aportes laterales (Glacis) que se superponen a éstas.

Aunque trabajos recientes (Silva, 2003) asignan tentativamente a la TCMZ un rango temporal comprendido entre los estadios isotópicos MIS 6 a MIS 5, las dataciones de termoluminiscen-cia (TL) procedentes de las diferentes catas efectuadas en el sector excavado, revelan que el conjunto del nivel fluvial estudiado se desarrolló entre ca. 40 y 27 ka, dentro del denominado Estadio Isotópico Marino 3 (MIS 3: 59-24 ka, Martinson et al., 1987) en pleno avance de la últi-ma glaciación. Estas edades, plenamente Pleistoceno Superior, son las correspondientes a los niveles mixtos (Mx) solapados a la TCMZ situados a +12-15 y 11-13 m, que quizá en la zona del 12 de Octubre puedan encontrarse superpuestos a ella, presentando diferente altimetría.

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

38

La otra posibilidad es que los sucesivos ciclos que constituyen la unidad Mz5 sean ya de edad pleisto-ceno superior.

En relación a la primera posibilidad cabe decir, como se apunta anteriormente que la cota de la terraza correspondiente sería realmente de unos +16m respecto al cauce actual del río, cota que cuya proyección al otro margen del valle podría en-lazar con los niveles del pleistoceno superior a +15-12m situados en el entorno del Arroyo de La Gavia y cuyo contenido lítico pertenece al Paleolítico me-dio o tránsito Paleolítico medio-inferior (Goy et al., 1989). Así pues, el nivel excavado podría realmente pertenecer a uno de los niveles Mx inferiores que en el Valle inferior del Manzanares se encuentra solapado a la TCMZ entre 2 y 5 m de altura, y que aquí podría encontrarse superpuesto siguiendo el esquema que se explica gráficamente en la figura

Figura 5. Escala isotópica de

Martinson et al., 1987.

PERIODOS

Royo Gómez y Menéndez Puget (1929)

Pérez-González (1980)

Goy (1989) + Pérez-González (1994)

Silva (1988) + Silva (1989)

Silva (2003) ESTEESTUDIO

2005

PLIO-CUATERNARIO

Rampas areno-feldespáticas de Vaudour (1979)

Superficies de Griñon-Las Rozas, Fuencarral, Majadahonda-Alcorcón, Madrid, etc.. (otros autores)

CUAT

ERNA

RIO

PLEI

STOC

ENO

INFERIOR

Glacis de Carabanchel Niveles de Glacis escalonados de Getafe

>+80m Depósitos del Manzanares en DPG

No existe registro fluvial en superficie

asimilable a este periodo temporal

+100m +90-94m +90-94m +82-84m +80-85m

MEDIO

+70m +66-69m +68-72m +60m +54-57m +52-54m +54-56m (1) +44-46m +36-40m +35-40m (techo) +30-35m S. Isidro San Isidro

+25-30m (muro) +30-34m (1)

+30-32m

+16-20m (3)

Terraza Compleja del Culebro

TCMZ +16-22m

+12-15 m

Mz1 +20m +16-18m

+18-20m Terraza Compleja del

Butarque

Mz2 Mz3

SUPERIOR

Mz4

Mz5

ZONA

12

DE

OCTU

BRE

+12-15m +10m

+15m (2) Niveles

Mx

+12m (2) +9-12m (3)

+ 11-12m Nivel + 9-11m

+10-12m +10-13m +10m (2) + 8-9m

HOLOCENO

Niveles escalonado

s De inundación

+4-5m +3-5m +3-5m +3m +2,3m +1,5m +1.5-2m

SECTORES ANALIZADOS

Hoja de Madrid 1º Edición

Zarzuela - Casa de Campo

Hoja de Madrid MAGNA 2ª Edición

Hoja de Getafe MAGNA 2ª Edición

Valle Inferior Villaverde- Rivas

Tabla 1. Niveles de terrazas en el valle del Manzanares de acuerdo a diferentes autores en diferentes secto-

res del valle respecto al sector estudiado. Modificado de Silva (2003).

39

Geomorfología y Geología

5. Esto podría generarse en respuesta a una subsidencia mayor en el tramo final del valle del Manzanares que generase una intersección de los perfiles longitudinales de la TCMZ respecto a los de los niveles inferiores Mx.

En cualquier caso tanto el ciclo Mz5, como las sucesivas terrazas solapadas de tipo Mx, vienen precedidos de un importante episodio de encajamiento del cauce del Manzanares en su propia llanura de inundación, que genera importantes desniveles topográficos en su interior. Dado que en el sector del 12 de octubre este proceso de encajamiento se produce directamente sobre el substrato arcilloso neógeno, es difícil apostar por una de las posibilidades, ya que no se observan los materiales de llanura de inundación anteriores. En cualquier caso, este proceso provoca una importante redigestión de los materiales fluviales previos situados aguas arriba como atestigua la presencia de cantos blandos de gredas y depósitos areno-arcillosos cementados. Así mismo una importante reelaboración y retrabajamiento de las gravas de depósitos anteriores. El espec-tro litológico de las gravas en el sector excavado abarca una gama lo bastante amplia como para efectuar esta afirmación. Mayoritariamente este espectro se encuentra dominado por gravas de cuarzos, cuarcitas, aplitas y alguna roca metamórfica de bajo grado (materiales resistentes).

La presencia de cantos muy rodados de granitos (materiales poco resistentes) en este sector tan distal del Manzanares parece atestiguar la retroalimentación de gravas fluviales previas. Lo mis-mo cabe decir de la presencia testimonial de cantos rodados discoidales de calizas mesozoicas. La presencia, aunque testimonial, de cantos blandos de greda con industria lítica (Paleolítico) en su interior, certifica este proceso de redigestión del valle fluvial, así como el retrabajamiento y mezcla de industria lítica de diferentes edades. Por otra parte, la presencia de cantos y blo-ques de grandes dimensiones, y escasamente rodados, de sílex y cantos blandos del substrato neógeno atestiguan el proceso de erosión directa y cercana del neógeno, quizá procedente de pequeños tributarios procedentes de ambas márgenes. El análisis mineralógico de las muestras tomadas en cantos blandos, sustrato terciario y facies de llanura de inundación permite afirmar el carácter local de los materiales removilizados ya que tanto las muestras de cantos blandos como de arcillas neógenas presentan una mineralogía prácticamente idéntica al 98%.

Ya se trate de niveles correspondientes a los ciclos Mz5 o a niveles Mx solapados (superpues-tos en este caso) la situación estratigráfica del yacimiento por tanto queda enmarcada dentro del Pleistoceno Superior, y en concreto dentro del Estadio Isotópico Marino MIS 3 tal y como indican las edades TL obtenidas y la naturaleza y tipología de la industria lítica hallada en las excavaciones. La existencia de industria lítica de factura más antigua (p.ej. bifaces) queda en-marcada en el proceso de retrabajamiento de los depósitos fluviales que se ha explicado, que lejos de ser una anomalía es un hecho bastante común en todos los yacimientos paleolíticos del Valle inferior del Manzanares.

Conjuntamente, tanto la figura 6, como la tabla 1, explican gráfica y documentalmente las posibilidades de posicionamiento del nivel fluvial excavado para las obras de ampliación de la línea 3 del Metro en la zona del 12 de Octubre.

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

40

6. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Junto a los perfiles y columnas estratigráficas realizadas en el transcurso de la excavación arqueo-lógica, se desarrolló un muestreo de los diferentes materiales excavados con el fin de caracteri-zarlos mineralógicamente mediante Difracción de Rayos X. Este análisis es fundamental a la hora de determinar la procedencia y áreas fuente de dichos materiales, y consiste en determinaciones semicuantitativas de las diferentes proporciones de cada fase mineral presentes en cada muestra.

El empleo de esta metodología, concretamente, nos ha permitido identificar la diversa proce-dencia de los tres tipos principales de cantos blandos, descritos previamente, especialmente en el caso de los cantos procedentes del sustrato terciario. Metodología:

- Muestreo del sustrato tercia-rio y diferentes tipos de can-tos blandos.

- Preparación de las muestras: molienda en mortero de ága-ta.

- Análisis mediante difracción de rayos X del polvo cristali-no resultante.

- Comparación de resultados con otros ya disponibles de otros sectores del valle.

ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Los análisis de difracción de ra-yos X (DRX) se realizaron me-diante un difractómetro Philips PW1710/00, (30kV, 25m Å), usan-do radiación CuKα (1.54051Å), en el Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.). Se hicieron difractogramas de polvo total, analizados con un ángulo Theta de 2° a 62°, obteniéndose

Figura 1. Análisis por difracción de rayos X de muestra total

(difractogramas) y de agregados orientados de las arcillas

(muestras ARQ-2 y ARQ-4).

41

Geomorfología y Geología

un espectro de las mineralogías de cada muestra. Para la caracterización mineralógica de los materiales arcillosos (filosilicatos) se realizaron además difractogramas de agregado orientado (A.O.), A.O.(et.gl.), A.O.(550°C), indispensable para poder diferenciar los tipos y proporciones de arcillas presentes, fundamental para caracterizar los materiales muestreados en la excavación.

De forma sintética, una vez realizado el análisis, las determinaciones semicuantitativas de las diver-sas proporciones de cada fase mineral presente en la muestra se determinan tomando el producto del valor de la Intensidad Neta (área del pico) por la anchura del pico a la mitad de la altura, divi-diéndose por el Poder Reflectante de las fases minerales representadas por el pico determinado (Figura A1).

La determinación semi-cuantitativa de las fases mineralógicas de las muestras por difracción de rayos X se realizó en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) en un difractómetro Philips PW1710/00, (30kV, 25mA), usando radiación CuKα (1.54054 Å). El área obtenida de la anchura total por la mitad de la máxima altura de los picos mayores fue medida mediante el programa informá-tico PLV realizado por el Dr. Martin Ramos (Granada) con el fin de comparar los picos de los dife-rentes perfiles de DRX. Los resultados respecto a porcentaje mineral son semicuantitativos pero totalmente válidos en cuanto a proporciones relativas de los minerales presentes.

Como se ha indicado, la caracterización mineralógica ha sido de utilidad especialmente en la identificación de la procedencia de los cantos blandos, encontrando composiciones minera-lógica parejas (misma composición de fases minerales y porcentajes similares de cada fase) entre los cantos blandos y cado uno de los sustratos de procedencia. Este es el caso, concreta-mente de los cantos blandos azul-verdosos y el sustrato terciario muestreado en la zona.

Como se puede apreciar (tabla A1), están constituidos por materiales siliciclásticos: cuarzo, feldespatos (albita y microclina) y filosilicatos (montmorillonita, illita y caolinita). En concreto, las fases minerales detectadas son:

Cuarzo: SiO2

Albita (Plagioclasa): NaAlSi3O8

Microclina (Feldespato Potásico): KalSi3O8

Montmorillonita: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·n(H2O)

Illita: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2,(H2O)

Caolinita: Al2Si2O5(OH)4

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

42

Muestra Cuarzo Albita Microclina Montmorill. Illita Caolinita Esmectita - Vermiculita

ARQ-2 32 9 8 34 12 5 0

ARQ-4 28 15 6 32 15 5 0

TFS 18 3 7 0 60 5 6

Como se observa no existe diferenciación mineralógica existente entre el sustrato arcilloso terciario y los cantos blandos que proceden de él. Por el contrario, en el caso de cantos blandos procedentes de facies de llanura de inundación, el porcentaje mayoritario es de illitas (60%). Éstas se comportan como arcillas heredadas, es decir, que han sido depositadas tras su erosión y transporte. Lo mismo ocurre con la caolinita, que muestra proporciones muy similares (5% e ambos casos). Por el contrario en las arcillas de llanura de inundación (Greda) y cantos blan-dos procedentes de estos, se observan evidencias de minerales de la arcilla de neoformación, tales como esmectitas y versiculitas, que probablemente provengan de las montmorillonitas presentes en el sustrato terciario, ya que todas estas fases minerales corresponden al grupo de arcillas inestables o expansivas. Por último se observa un empobrecimiento de las fases mine-rales correspondientes al tamaño limo (cuarzo, albita y microclina) entre las arcillas terciarias y las facies de llanura de inundación y cantos blandos procedentes de estas. Así pués mientras que en el sustrato terciario y cantos blandos correspondientes la fases mayoritarias corres-ponden a las montmorillonitas (arcillas 34-3%) y al cuarzo (limos 32-28%), en las de llanura de inundación y sus cantos blandos estas corresponden al cuarzo (limos 18%) e illita (60%), existiendo buena diferenciación entre ellas.

Tabla 1. Análisis semicuantitativo (Difracción de R-X) de la muestra tomada de uno de los cantos blandos

analizados (ARQ2) y de la muestra del sustrato infrayacente (ARQ4). Se compara con la composición media

de los niveles arcillosos de llanura de inundación y cantos blandos procedentes de estos (TFS), identifica-

dos en estudios anteriores (Silva et al., 1997).

Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre

44

lación con la Depresión Prados-Guatén durante el Pleistoceno inferior (Madrid, España)”. Actas

45

Geomorfología y Geología

BIBLIOGRAFÍA

Carrillo, L., Gisbert, J. y Arche, A. (1978). “Modelo de sedimentación de la terraza baja (+18-20) del río Manzanares”. Estudios Geol., 34, 549-552.

Gaibar Puertas, C. (1974). “Descubrimiento de la terraza würmiense en la margen izquierda del río Manzanares: aportaciones paleoclimáticas. Nuevos restos y testimonios del madrileño hombre prehistórico y protohistórico”. Estudios Geol., 30, 235-252.

Goy, J.L., Pérez-González, A. y Zazo, C. (1989). Cartografía y Memoria del Cuaternario y Geomor-fología, Hoja de Madrid (745). Mapa Geológico de España escala 1:50.000 2º Serie (MAGNA). IGME. Serv. Pub. Mº Industria. Madrid, 79 págs.

Hernández Pacheco, F. (1965). “La formación de la Raña al Sur de Somosierra Oriental”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 27, 310-316.

Imperatori, L. (1955). “Documentos para el estudio del Cuaternario madrileño: fenómenos de crioturbación en la terraza superior del Manzanares”. Estudios Geol., 11, 139-149.

López Gómez, A. (1994). “Los factores geográficos naturales”. En: A. Fernández García (edit.): Historia de Madrid, 19-66. Editorial Complutense. Madrid.

Martinson, D.G., Pisias, N.G., Hays, J.D., Imbrie, J. Moore, T.C. Jr. Shackleton, N.J. (1987). “Age dating and the orbital theory of ice ages. Development of a high resolution 0 to 300,000 year chronoestratigraphy”. Quaternary Research, 27, 1-29.

Pérez-González, A. (1971). “Estudio de los procesos de hundimiento en el valle del río Jarama y sus terrazas (nota preliminar)”. Estudios Geol., 37, 317-324.

Pérez-González, A. (1982). Neógeno y Cuaternario de la Llanura Manchega y sus relaciones con la Cuenca del Tajo. Tesis Doctoral, UCM. Madrid, 787 págs.

Pérez-González, A. (1994). “Depresión del Tajo”. En: Geomorfología de España (M. Gutierrez Elor-za, edit.) Ed. Rueda, Madrid. 389-436.

Pinilla, L., Pérez-González, A., Sopeña, A. y Parés, A. (1995). “Fenómenos de hundimientos sin-sedimentarios en los depósitos cuaternarios del río Tajo en la Cuenca de Madrid (Almoguera-Fuentidueña de Tajo)”. En: T. Aleixandre Campos y A. Pérez-González, eds.): Reconstrucción de paleoambientes y cambios climáticos durante el Cuaternario, 125-140. Monografías del Centro de Ciencias Medioambientales, 3. CSIC, Madrid.