El monumento de Casimiro Biguá. Representaciones de nación y aboriginalidad en José de San...

Transcript of El monumento de Casimiro Biguá. Representaciones de nación y aboriginalidad en José de San...

El monumento a Casimiro Biguá.

Representaciones de nación y aboriginalidad

en José de San Martín, Chubut

Licencianda: Viviana Leonor Bórquez Granero

Directora de Tesis: Dra. Susana Torres

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Licenciatura en Historia

2010

2

AGRADECIMIENTOS

Mediante este espacio, quiero agradecer a todos aquellos que me ayudaron a

llevar a cabo esta investigación, que se alargó tanto en el tiempo.

En primero lugar, a los habitantes de José de San Martín que me atendieron

tan cálidamente. Por la hospitalidad a Ricardo González; por la información y el

acceso a Jorge Ámbar y Beltrán Beroqui; a Marita y Julieta Contreras por su

amabilidad, las charlas, la ayuda, la disponibilidad y la sinceridad. A Claudina

Quiroga por ser siempre el nexo desde que nos conocimos en 2007 con el

proyecto de ―Huellas‖. A María Kodzomán, Omar Bahamonde, Patricia Mera,

Odina Salles, Alejandro Martín (alférez de Gendarmería Nacional). A las

directoras de la escuela primaria y escuela secundaria de San Martín, y a los

alumnos de 5to grado de la primaria, y del último año de la secundaria.

En segundo lugar, a aquellos que me brindaron información y/o críticas: María

Andrea Nicoletti, Marta Penhos, Fabián Arias, Pablo Lo Presti, Sonia Ivanoff,

Sebastián Barros, Martina Calfú. Al igual que a esas personas ‗anónimas‘ que

hicieron comentarios, aportes y críticas a los avances que presenté en distintos

congresos.

En tercer lugar, a mis compañeros de carrera Williams y Lucas Cruz por todos

estos años que compartimos en el estudio, en los viajes y en la vida misma.

En cuarto lugar, a Silvana Dos Santos y a mi directora Susana Torres. Gracias

por todas las críticas constructivas a mis escritos durante todo este tiempo.

Y en último lugar (de orden mas no de sentimiento), a mi Familia y a mi Lucas,

por el apoyo, la contención y el amor que me dan.

Sin ellos no podría haber llevado a cabo esta investigación. Pero de ningún

modo son responsables de los errores que pude haber cometido.

Gracias.

3

INTRODUCCIÓN

La presente tesis es el corolario de un viaje, que comencé en 2007,

hacia José de San Martín – una pequeña localidad que no sólo era

desconocida para mí sino para gran parte de los chubutenses – el cual me hizo

cuestionarme, preguntarme y repreguntarme sobre las representaciones que

nosotros, como sujetos protagonistas de la historia, realizamos del espacio que

habitamos y sobre las prácticas que se suceden a partir de nuestros discursos.

Mi objeto de estudio es un monumento que se encuentra emplazado en

ese pequeño pueblo de aproximadamente 1.300 habitantes. ¿Por qué un

monumento? ¿Por qué ese monumento? Como toda población patagónica,

José de San Martín tiene bustos de próceres de la historia nacional (su

homónimo José de San Martín y Martín Miguel de Güemes); calles y una plaza

con sus nombres y fechas conmemorativas reconocidas como patrias en el

calendario nacional (25 de Mayo, 9 de Julio).

Pero a diferencia de otras localidades del país, la materialización de la

historia nacional, que se ha reproducido en la escuela, se ve acompañada por

un monumento dedicado al jefe tehuelche Casimiro Biguá que, a simple vista,

difiere del resto. No sólo no posee un busto ni constituye una escultura

abstracta, sino que consta de una pequeña pared y un dibujo del cacique. En la

pared hay una bandera argentina y una leyenda que explica los motivos por los

cuales un indígena1 posee un monumento en esta localidad: “al hecho histórico

1 Quiero antes que nada, realizar una aclaración con respecto al uso de determinados términos. A lo largo

de esta tesis, haré referencia a „indios‟, „indígenas‟, „aboriginalidad‟, y „pueblos originarios‟. La primera

palabra, „indio‟, la emplearé cada vez que en las fuentes con las que esté trabajando aparezcan

referenciados de este modo. Este término fue el primero con el que se denominó a los pobladores que

encontraron en América los primeros navegantes que llegaron a partir del viaje de Cristóbal Colón.

Precisamente, porque creían haber llegado a India y no a un „nuevo‟ continente. En tanto, „indígenas‟ es

una palabra que proviene del latín (inde: de allí, gens: población) que significa originario del lugar. Es

uno de los usos que más utilizaré a lo largo de este escrito. Con respecto a „aboriginalidad‟ es un concepto

teórico, una construcción de la que voy a dar cuenta más adelante ya que es de vital importancia para el

entendimiento de mi hipótesis. Por último, „pueblos originarios‟ es una denominación aceptada y

promovida por la mayoría de las organizaciones indígenas en la actualidad. Es por eso, que cuando me

refiero a los reclamos actuales de los indígenas utilizaré la categoría de „pueblos originarios‟, mientras

que, para hablar en general de los mismos, los mencionaré como indígenas o comunidades indígenas, o

4

del enarbolamiento del pabellón argentino por los tehuelches en noviembre de

1869”. Es, entonces, a partir de la observación del mismo desde donde inicié

mi investigación.

El monumento se realizó en dos etapas. La primera en 1979, a partir de

la iniciativa del señor Alberto Iannamico, presidente del Centro Cívico Luis

Piedra Buena, de la ciudad de Bahía Blanca. La segunda se concluyó en 1988,

a raíz de la gestión del mismo Iannamico. El monumento fue declarado por el

Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ―Monumento

Histórico Nacional‖ (Ley Nº 24.975). En tanto, la localidad de José de San

Martín fue declarada también, por el Poder Legislativo de la nación, como

―Lugar Histórico Nacional‖ (Ley Nº 25.008), debido a su historia y el

monumento a Casimiro. La habitante de la localidad, Martina Calfú, entre 1997

y 1998 impulsó la declaratoria a nivel municipal y posteriormente nacional del

monumento, la cual fue gestionada telefónicamente por la entonces presidenta

del Concejo Deliberante2.

Mi objeto de análisis, entonces, tiene como eje espacial a la localidad de

José de San Martín, en la meseta patagónica, y como eje temporal el inicio de

la construcción del monumento a Casimiro Biguá en 1979, hasta el año 2009.

Teniendo en cuenta estos ejes y el monumento es necesario plantear el

problema de análisis y las hipótesis con las que trabajo.

El problema intenta comprender por qué se celebra la idea de nación en

un monumento a un indígena en un pequeño pueblo chubutense. La

importancia de la bandera argentina como parte de esa simbología de una idea

de nación determinada, teniendo en cuenta que, hacia 1869, no se puede

hablar ni de un Estado conformado ni nacional y, por ende, inexistente en lo

que se entiende por Patagonia hoy (territorio que el Estado argentino

―institucionaliza‖ luego de someter a la población indígena).

Me interesé, también, por indagar acerca de cómo esta representación

significa discursos que se visibilizan y discursos que no están presentes; cómo

se piensa este monumento y cómo se lo habita, o no se lo habita. Habitar en el

pueblos indígenas. 2 Entrevista realizada a Julieta Contreras, presidenta del Concejo Deliberante en esa fecha, José de San

Martín, 20/04/2009.

5

sentido de transitarlo, de vivirlo, y de las prácticas que se realizan en él, desde

celebraciones o actos oficiales hasta el estado de conservación en el que se

encuentra. Es decir, si el monumento está rayado, estropeado, cuidado,

olvidado o es ignorado. El monumento al cacique Casimiro Biguá, ¿constituye

un lugar de paso, de estadía? ¿Qué usos se hacen del mismo? ¿Cómo se lo

construye a partir de su historia, cómo es pensado él a través del monumento?

Mi problema entonces trata de dilucidar si su representación y sus usos ¿se

corresponden con construcciones de aboriginalidad que a su vez están ligadas

a ideas de nación?

A partir de este problema central, la hipótesis que guía la investigación

gira en torno a la afirmación de que el monumento a Casimiro Biguá constituye

una representación territorializada que está ligada a una determinada idea de

nación y de aboriginalidad. Estas ideas que constituyen discursos, conllevarán

determinadas prácticas en la vida cotidiana y en las políticas estatales, ya sean

sociales, culturales o educativas.

Para formulación del problema y la resolución de la hipótesis necesité

recurrir a una serie de conceptos y categorías de análisis para poder interpretar

la evidencia empírica encontrada o construida.

Comencemos entonces, analizando el concepto de nuestro objeto de

estudio: el monumento.

El monumento: una aproximación conceptual

El monumento es una representación y como tal una producción de

sentido realizada por los sujetos, la cual luego de un tiempo, se naturaliza3.

Este sentido no es inherente a las cosas sino que es una construcción que a su

vez, es histórica, por ende va cambiando (al igual que los sujetos y sus

interpretaciones). Asimismo, la representación trabaja tanto por medio de lo

que no está demostrado (ausencia) como de lo que sí está (presencia). Carlo

Ginzburg menciona la doble acepción de la palabra, ―por una parte, la

representación lo es de la realidad representada, de modo que evoca su

3 Stuart Hall, “El trabajo de la representación”, en Stuart Hall (ed.) Representation: Cultural

Representations and Signifying Practices, Londres: Sage Publications, 1997, pp. 13-74.

6

ausencia; por otra, hace visible la realidad representada, y por ello sugiere

presencia‖4. En tanto, para Roger Chartier la relación de representación se ve

alterada por la debilidad de la imaginación, que hace que se tome el señuelo

por lo real, que considera los signos visibles como índices seguros de una

realidad que no lo es5.

Los autores que trabajaron la categoría de ―monumento‖ lo han hecho

considerándolo una representación de memoria. En este sentido, el

monumento constituiría una memoria territorializada, ya que es una marca

física en un espacio restringido6. Este espacio es público y es transitado y

vivido cotidianamente. Kirk Savage dice que los monumentos públicos son

importantes porque ellos tratan de imponer, en cierta medida, una memoria

permanente en una localidad7. Son sitios que se ven; son construcciones, no

sólo materiales sino simbólicas. Son construcciones de memorias o lugares de

memoria al decir de Pierre Nora8. Estos lugares son aquellos donde se

cristaliza y se refugia la memoria, una sola memoria.

Por su parte, Elizabeth Jelin y Victoria Langland9 hacen hincapié en el

territorio y sus límites, como el espacio donde se ha manifestado

históricamente, no sólo una idea de nación, sino una materialización y

simbolización de la presencia estatal. Pero también, los reclamos y el punto de

identificación de los pueblos originarios. El territorio es donde ocurren las

luchas y conflictos para marcar fronteras. Y además, hay fronteras y límites que

son simbólicos, pertenecen al campo de la representación. Es allí donde se

encuentran los monumentos. La marca es un espacio físico que adquiere y

reafirma sentidos.

4 Carlo Ginzburg, “Representación. La palabra, la idea, la cosa”, en Ojazos de madera. Nueve reflexiones

sobre la distancia, Barcelona: Península, 2000, p. 85. 5 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia Cultural: entre práctica y representación,

Barcelona: Gedisa, 1992, p. 59. 6 Elizabeth Jelin y Victoria Langland (comps.), Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid:

Siglo XXI, 2003. 7 Kirk Savage, “The politics of memory: black emancipation and the civil war monument”, en John Gillis

(ed), Commemorations: The politics of National Identity, New Jersey: Princeton University Press, 1994,

pp. 130-145. 8 Pierre Nora, “General Introduction: Between Memory and History”, en Pierre Nora (ed), Realms of

Memory: Rethinking the French Past, New York: Columbia University Press, 1996. 9 Elizabeth Jelin y Victoria Langland, ob. cit.

7

En esta tesis, el concepto de ―marcas territoriales‖, me sirve para pensar

el monumento de Casimiro Biguá, ya que el lugar donde se encuentra, también

es un escenario en disputa de memorias, o de representaciones de nación y

aboriginalidad.

También, utilizo a Nuala Johnson10 y Antoine Proust11 quienes hablan de

la importancia que hay que otorgarle a los monumentos que se encuentran en

los espacios públicos. La primera, señala la relación entre la proliferación

masiva de estatuas públicas – hablando del caso británico – y los proyectos de

construcción de la nación. Y afirma que hay un significado político y cultural

atado a ellos. Por su parte, Proust también resalta que el espacio donde se

erigen los monumentos está cargado de sentido. Y llama la atención acerca de

las esculturas (se podría hablar en este caso de imágenes) que pueden ser

realistas o idealistas, y que las inscripciones en el mismo son signos muy

importantes para abordarlos.

Si bien, la relación entre monumento y memoria es útil para comprender

determinadas cuestiones, me resultó insuficiente para pensar el monumento a

Casimiro Biguá. A mi entender, el monumento es una representación de una

historia, que a su vez es una construcción. Es unívoco, autoritario, es una

imposición. Ya que muestra una sola cara, un solo sentido. Asimismo, no

siempre es construido materialmente por consenso de los habitantes del lugar

donde se instala. En ocasiones, es una imposición política. No representa lo

mismo para todos, pero es una marca que queda plasmada en el ámbito

público que es el que recorremos habitualmente. Si no se cuestionan estas

representaciones, la historia que representan es asimilada y naturalizada como

verdadera y única; anulando de este modo las historias que subyacen al

monumento. No siempre tiene que ver con la activación de memorias sino por

la interpretación de la historia que se hace.

Asimismo, es pertinente poner en juego categorías de análisis que hasta

el momento, en Patagonia y con respecto a los monumentos, no habían sido

tratadas en forma conjunta y sistemática. El monumento como representación

10

Nuala Johnson, “Mapping monuments: the shapping of public and cultural identities”, en Visual

Communication, 2002, vol. 1, pp. 293-298. 11

Antoine Proust, “Monuments to the Dead”, en Pierre Nora (ed.), Realms of memory. Rethinking the

French Past, New York: Columbia University Press, 1996, vol. 2.

8

simbólica de una comunidad y lugar de memorias se presta para decodificarlas

partiendo de ideas como nación y aboriginalidad.

Las ideas de nación y aboriginalidad en Patagonia

La elección de analizar las construcciones de las ideas de nación en

Patagonia, se debió a la escasez de trabajos en la historiografía argentina.

¿Dónde está la ‗cuestión indígena‘ en el proceso de construcción de la

nacionalidad? ¿Dónde está el estudio de cómo se construyó la nación en

Patagonia como un proceso imbricado en la historia argentina general?

Este micro estudio intenta dar cuenta de otros procesos macro que

influyeron en la construcción de una idea de nación en Patagonia, que no se

corresponde con sus heterogeneidades, contradicciones y luchas de poder y

significados, propias de esta región.

Ideas de nación

La nación argentina fue pensada históricamente y resignificada a la hora

de incluir a la Patagonia dentro de este imaginario12. En este sentido, Susana

Torres señala que, cuando se comenzó a imaginar a la nación argentina, se la

pensó desde la tradición moderna y republicana que planteaba Juan Bautista

Alberdi13. A diferencia de los románticos europeos que buscaban la nación en

12

La Patagonia fue igualmente construida históricamente a partir de 1520, fecha de la expedición de

Hernando de Magallanes – buscando un camino hacia el océano Pacífico – y de su cronista, Antonio

Pigafetta quien fue el primero en escribirla de acuerdo a la nominación que le dio el propio Magallanes.

Las representaciones sobre Patagonia se hicieron a partir de momentos históricos e intereses específicos.

Por ejemplo, Philippe Grenier señala tres visiones generales que se le otorgaron y que en varias

ocasiones, estas visiones se imbrican. Estas son, la Patagonia como obstáculo, como recurso y como

espectáculo. A partir del siglo XVI, se debía bordear sus peligrosas y hostiles costas para llegar a otros

destinos; recién en el siglo XIX se la recorre en su interior, se envían expediciones científicas y se la

domina territorial y discursivamente por parte de los dos estados nacientes: Argentina y Chile. En tanto, a

partir del siglo XX, la Patagonia entra en el imaginario como un espectáculo, debido a sus paisajes y su

naturaleza (Phillipe Grenier, "Historia para ver", en Graciela Madanes, Patagonia. Una tormenta de

imaginario, Buenos Aires: Edicial, 1998, pp. 118-126). 13

Susana Torres, “La Patagonia en el proceso de construcción de la Nación Argentina”, en Esteban

Vernik (comp.) ¿Qué es una nación? La pregunta de Renan revisitada, Buenos Aires: FCE, 2002, p. 85.

Si bien Alberdi pertenecía a la llamada Generación del ‟37, un movimiento intelectual que tradujo el

romanticismo europeo en el Río de la Plata, no dejaba de tener rasgos de la “Ilustración”, corriente en la

cual habían sido educados.

9

la herencia, en un pasado remoto, en la raza, lengua, para los románticos de la

incipiente Argentina, la nación constituía una apuesta hacia el futuro. Es decir,

que a la nación había que construirla, era un proyecto de futuro ya que el

pasado del territorio era negado. Como dice Ernest Renan ―el olvido, e incluso

diría que el error histórico, son un factor esencial en esa creación de una

nación‖14; esto es, que todos los individuos deben tener cosas en común pero a

su vez, tienen que haber olvidado muchas cosas más.

En el caso argentino, lo que se debía olvidar era la colonización

española y los indígenas. Estos elementos eran considerados como la barbarie

frente a una nación que se pretendía civilizada15. En este sentido, Renan

también señala que una nación es una dinastía que representa una antigua

conquista que es ―aceptada primero y olvidada después por la masa del

pueblo‖16.

De acuerdo a la idea de nación cívica, ―los argentinos estaban en el

futuro, el Estado debía crearlos‖17; es por eso que había que transformar las

costumbres y hábitos locales trayendo europeos – considerados sinónimo de

civilización – para que trasplantaran sus propias costumbres en la Argentina. Y,

de acuerdo a los planteos de Sarmiento, a través de la educación se podrían

construir ciudadanos. Argentina era considerada un desierto al que había que

transformar mediante el progreso que supondrían estos cambios estructurales

no sólo en el plano cultural sino también en el económico y político18.

La historiadora Lilia Ana Bertoni, señala cómo el emergente Estado

argentino a finales del siglo XIX, demuestra una gran preocupación por el tema

de la construcción de la nación. En este contexto de inmigración y

cosmopolitismo surge la necesidad de hacer que el Estado sea omnipresente.

Esto es, en la escuela, en la calle, en las fiestas:

14

Ernest Renan, “¿Qué es una nación?”, en Álvaro Fernández Bravo (comp.), La invención de la nación.

Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires: Manantial, 2000, p. 56. Este texto fue

leído por su autor en 1882. 15

Susana Torres, ob. Cit., p. 85. 16

Ernest Renan, ob. Cit., pp. 55-57. 17

Susana Torres, ob. Cit., p. 85. 18

Oscar Terán, “Acerca de la idea nacional”, en Carlos Altamirano (ed.), La Argentina en el siglo XX,

Buenos Aires: Ariel, 1999, pp. 280.

10

…procuró despertar adhesiones a través de una práctica de lo nacional, supuso una compleja tarea: la construcción de escuelas y ámbitos históricos, como plazas o museos, la ritualización de las celebraciones escolares y la realización de manifestaciones patrióticas, la definición de los símbolos patrios y la creación de representaciones materiales y monumentos en los cuales apoyar esa reelaboración del pasado19.

Así se desarrolla un afán constructor de monumentos y santuarios para

conservar una idea de nación que se inicia en 1887. En este sentido la

memoria que se busca representar es la nacional, rescatando a los héroes, a

los símbolos patrios para homogeneizar a una población muy diversa y que

será la misma política empleada en la Patagonia cuando comiencen a

asentarse extranjeros y criollos, en territorio indígena.

Hacia 1910, este modelo va a estar consolidado. Al decir de Hilda

Sábato, ―a fines del XIX y principios del XX fue ganado terreno un modelo

identitario de nación. Este proponía la uniformización y la homogeneización

culturales y la subsunción de diversas identidades individuales o grupales en

favor de una única identidad nacional argentina‖20. Esta idea de nación a la que

se refiere, podemos llamarla ―cultural‖. Se revaloriza la figura del gaucho, se

instituye el ―Martín Fierro‖ como libro canónico de la Argentina. Terán habla del

―paquete nacionalizador‖, es decir, el modelo de toda nación que se precie de

serlo, que incluye una lengua oficial, una historia que establezca continuidad

con el pasado; héroes con virtudes, folclore, paisaje típico, monumentos y

museos, una mentalidad particular, símbolos oficiales.

De este modo, la Patagonia fue resignificada a fines del siglo XIX e

incorporada dentro de esta idea de nación, como pura territorialidad, es decir,

un espacio lleno de riquezas y en peligro de ser tomada por un enemigo

extranjero (que no sería europeo sino chileno). Para esto, había que delimitarla,

poblarla y modernizarla21.

Para llevar a cabo esta labor el estado en conformación realizó distintas

expediciones científicas para conocer el territorio por dentro22 y tomar posesión

19

Lilia Ana Bertoni, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad

argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 98. 20

Hilda Sábato, “La nación del pasado en el presente: apuntes para pensar el futuro”, en José Nun

(compilador), Debates de Mayo. Nación, cultura y política, Buenos Aires: Gedisa, 2005, p. 164. 21

Susana Torres, ob. Cit., p. 86. 22

También fomentó la creación de colonias y la radicación de población extranjera para trabajar la tierra.

11

del mismo a través de las campañas militares que llevaron al sometimiento de

la población indígena y la destrucción de sus circuitos económicos y de

circulación. Muchas de estas tierras fueron entregadas por el Estado a manos

privadas permitiendo así el desarrollo económico23. A partir de esto, se

establecen los límites con Chile (que a su vez llevaba a cabo un proceso

similar), se crearon los territorios nacionales en el sur (1884-1955). Para

incorporar una población patagónica heterogénea a la idea de nación, se

construyeron lugares de memoria, se ―nacionalizó‖ la toponimia y se crearon

instituciones estatales.

Es en este período – finales de siglo XIX y principios del XX – en el cual

la ―nación‖ comienza a ser el criterio de legitimidad del Estado. Terán,

parafraseando a K. H. Silvert, menciona que la Argentina se definió como una

nación cultural, lo cual significó que los grupos dominantes que tenían el poder

político y económico, consideraran como una ―herejía‖ a las voces de disenso.

Si bien los conservadores instalaron esta idea, los radicales la continuarían con

un agregado: el partido es el representante de la nación. Por lo tanto,

cuestionarlo significaría cuestionar a la patria. Tanto Perón como los distintos

gobiernos militares que le siguieron, lo retomarían24.

Cada uno de estos gobiernos hablaba de una identidad nacional que en

teoría debía sobrevivir a las divisiones partidarias. Pero esto era sólo

discursivo. Estos elementos – reivindicados como propios de cada partido o

gobierno – nunca sirvió como elemento identitario. En la década del ‘70, ―cada

contendiente volvió a adjudicarse la representatividad de la verdadera manera

de ser argentino‖25. Pero en este período de mayor violencia política y social de

la historia del país, el gobierno de facto, que por un lado, despojó de

―nacionalidad‖ a los contrarios al régimen (la figura del detenido-desaparecido),

también utilizó los símbolos nacionales como aglutinadores durante el Mundial

de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas de 1982.

La primera colonia extranjera en asentarse en Patagonia, son los galeses quienes llegaron al norte de la

provincia de Chubut en 1865. 23

Ernesto Bohoslavsky, La Patagonia (de la guerra de Malvinas al final de la familia ypefiana), Buenos

Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, p. 11. 24

Oscar Terán, ob. Cit., pp. 283-284. 25

Íbidem.

12

Con respecto a Patagonia, desde la década del ‘20, fue ―formateada,

diseñada, imaginada y construida siguiendo un patrón productivo y político

centrado en la noción de soberanía estatal-nacional‖26. Esto es, por un lado un

espacio vulnerable estratégicamente, y por otro lado, rico en recursos

energéticos. Dada su población heterogénea – ya sea por inmigrantes

limítrofes, transatlánticos o migrantes de otras provincias argentinas – se

realiza durante el primer y segundo gobierno peronista, una nacionalización de

estos territorios a través de las escuelas y de la simbología peronista27.

Recién en 1955 se provincializaron los entonces territorios nacionales

del sur. A partir de entonces, sus habitantes pudieron participar políticamente

como en el resto del país.

Con la vuelta definitiva de la democracia en 1983 y hasta la actualidad,

hay varias ideas de nación que siguen dando vuelta. Por un lado, si bien hubo

una revisión crítica de la historia oficial y de cómo se construyó la idea nacional

en Argentina, en las escuelas se sigue enseñando una historia muy parecida a

los planteamientos mitristas28. Por otro lado, son muchos los movimientos

surgidos en este período o que cobraron fuerza y que reivindican una identidad

distinta a la evocada en los manuales de historia. Es el caso de los pueblos

originarios, invisibilizados y hasta negados en sus reclamos de tierra, de

identidad y autodeterminación; pero reconocidos como parte de un pasado

lejano del país.

Como señala Morita Carrasco,

…a pesar de que en los últimos años irrumpe con fuerza relativa un discurso de diversidad cultural y respeto por los derechos humanos, la conciencia dominante de la nación argentina ha sido elaborada en base a una concepción monocultural, monolingüe y blanca29

26

Ernesto Bohoslavsky, ob. Cit, p. 11. 27

Susana Torres, ob. Cit., p. 94. 28

Bartolomé Mitre es considerado fundador de la historiografía argentina por la escritura de los libros

acerca de la historia de Belgrano y de San Martín, otorgándoles el grado de “héroes de la patria” y

señalando los verdaderos valores que debía tener un patriota. Esta versión de la historia será la que se

impondrá en las escuelas argentinas, hasta la actualidad. 29

Morita Carrasco, Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Buenos Aires: Vinciguerra,

2000, 15-16.

13

Ideas de aboriginalidad

Pensando a partir de los planteos de Claudia Briones, utilizo la noción de

aboriginalidad para ver cómo fueron cambiando las construcciones del indígena

como ‗otro interno‘ por parte del Estado. En este sentido, la aboriginalidad es

una construcción cambiante, ―un proceso de marcación y auto marcación de

ciertas prácticas como „aborígenes‟ o „no aborígenes‟ a través de relaciones

sociales y contextos cambiantes‖30.

Claudia Briones y Walter Delrio31 trabajan cómo fueron cambiando estas

construcciones de aboriginalidad. En un primer momento, cuando el Estado

argentino estaba en plena conformación, los ―indios‖ eran concebidos en

general, como ‗amigos‘. Para justificar y llevar adelante el avance sobre las

tierras habitadas por los indígenas, se los comenzó a ver como ‗salvajes‘ que

debían ser eliminados o civilizados. Luego de la ‗conquista‘, se les dio

‗pertenencia a la nación‘, comenzaron a ser ‗indios argentinos‘ o ‗indios

chilenos‘32. Asimismo, hubo distintos tipos de mecanismos de negociación por

parte de algunos grupos indígenas para lograr una mejor suerte, de acuerdo a

las construcciones de alteridad impuestas por el Estado. Como existían y

coexistían distintas construcciones de aboriginalidad, las políticas que se

llevaron a cabo fueron dispares pero siempre teniendo en cuenta el grupo

indígena o el jefe con el cual se estaba lidiando. Entonces, teniendo en cuenta

cuán ‗civilizados/civilizables y argentinizables‘ se creía que fueran esos

contingentes, se los confinó en distintos destinos: misiones, reducciones,

colonias, reservas, radicaciones de individuos dispersos.

Durante el siglo XX, se generan problemas con respecto a la propiedad

privada de las tierras que les fueron otorgadas a los indígenas y que – en la

30

Walter Delrio, Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia,

1872-1943, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005, p. 22. 31

Claudia Briones y Walter Delrio, “Patria sí, Colonias también. Estrategias diferenciadas de radicación

de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)”, en Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez

(comps.) Fronteras, ciudades y estados, Córdoba: Alción, 2002; Walter Delrio, “Indios amigos, salvajes o

argentinos. Procesos de construcción de categorías sociales en la incorporación de los pueblos originarios

al estado-nación (1870-1885)”, en Lidia Nacuzzi (comp.) Funcionarios, diplomáticos, Guerreros.

Miradas hacia el otro en pampa y Patagonia, Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología, 2002. 32

Es importante señalar que no todos los indígenas fueron considerados del mismo modo. Existían

algunos más „civilizables‟ que otros. Por ejemplo, los mapuches y tehuelches estaban vistos como más

“civilizados”, siendo los indígenas australes – como los selk‟nam y yámanas – los más “primitivos”.

14

mayoría de los casos – nunca se les concedieron las escrituras de las mismas.

Es por eso que, muchos de ellos al verse expropiados (expropiación que se dio

de diversos modos) parten hacia las ciudades o se convierten en peones de

sus propias tierras. Además, en las primeras décadas, se buscó efectivizar

prácticas sedentarias para civilizarlos, específicamente, inculcarles hábitos de

trabajo productivo y escolarizarlos33.

En tanto, la emblemática revista Argentina Austral34 – dedicada a temas

patagónicos, durante las décadas del ‘30 y parte del ‘40, solía escribir acerca

de una problemática de radical importancia: los indígenas. En un artículo de

noviembre de 1937 decían que el ‗elemento indígena‘ de Río Negro, constituía

un ―grave problema social y deficiente situación económica que entorpece el

progreso de este importante territorio de la Patagonia‖35. Un año después, se

proseguía en esta línea: ―Aparte de su absoluto estancamiento, es innegable

que ellos causan, por la incomprensión administrativa que existe en esta

materia, trastornos ingentes a la población civil y a los establecimientos

ganaderos asentados a inmediaciones de lo que en lenguaje oficial se

denomina una Reserva indígena‖36.

Los primeros reclamos indígenas que se realizan con respecto a la

posesión de la tierra han sido mayoritariamente individuales, es decir, casos

particulares. Recién en 1946 se realizó una marcha llamada ―malón de la paz‖

en la cual el pueblo kolla se dirigió a Buenos Aires para reclamar la propiedad

de sus tierras. En esta primera época peronista (1946-1955) hay un cambio

importante en lo que son los derechos de los indígenas. Se da una

incorporación masiva a la vida política. No se tornaron relevantes por su

‗condición‘ indígena sino por ser parte de los sectores populares. Los mismos

33

Morita Carrasco, ob. Cit. 34

Revista de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de las familias

Menéndez Behety, Braun Menéndez, grandes propietarios de las tierras australes de la Patagonia tanto

argentina como chilena. Era distribuida mediante su comercio “La Anónima”, y se editó entre 1929 y

1964. 35

Pedro Pugno, “El elemento indígena del territorio de Río Negro”, en Revista Argentina Austral, Nº 101,

noviembre de 1937, pp. 28-32. 36

Lorenzo Amaya, “Los indígenas de Patagonia”, publicado originalmente en “La Prensa”, 18 de enero

de 1938. Reproducido en la revista Argentina Austral, Nº 92, 1938, pp. 22-23.

15

sectores que fueron incorporados como electores en la escena política

nacional37.

Por otra parte, cabe mencionar que los golpes militares que se

sucedieron en la historia del país, siempre fueron acompañados por un

retraimiento en las políticas estatales frente a las cuestiones indígenas. Es por

eso que los mayores cambios que se dieron en el modo de verlos y ejercer

determinadas prácticas, ocurrieron durante los gobiernos democráticos38.

En la década del ‘60 – y como consecuencia del desarrollismo que

caracterizó este período – el indígena se convirtió en un sujeto activo de su

propia integración a la nación. Es así como, en 1965, se realiza un censo

indígena en todo el país con el fin de iniciar una ―política indigenista coherente

y continua‖39, la cual buscaba investigar la realidad que ellos vivían.

Asimismo, a principios de los ‘70, comienza a aparecer con más fuerza

un interés por llevar a cabo una ‗reparación histórica‘ debido al despojo y

marginación que sufrieron desde el siglo XIX. Esto coincide, y tiene que ver,

con un proceso de organización indígena que se estaba dando a nivel nacional.

Por ejemplo, en 1972, se realiza el Primer Parlamento Indígena Nacional (Futa

Trawn). En este período, comienza a surgir una dirigencia indígena que inicia

proyectos de ley que no verán la luz hasta pasada la última dictadura militar

argentina.

A finales de la década del ‘80 y a raíz del nuevo contexto político y

social, comienzan a haber nuevos cambios en la concepción que se tiene del

indígena. Por un lado, se sancionan más leyes y firman tratados

internacionales, donde se reconocen a los pueblos originarios como

comunidades ancestrales y con derechos. Son varias leyes indigenistas que se

dictan en el país entre 1984 y 1993, pero recién con la reforma de la

Constitución en 1994, es cuando se les reconoce la preexistencia étnica y

cultural a la nación argentina40. Si bien algunas comunidades se organizan y

37

Morita Carrasco, ob. Cit., p. 30. 38

Morita Carrasco, ob. Cit., p. 31. 39

Decreto Nº 3998, 1965. Citado en: Morita Carrasco, ob. Cit., p. 31. 40

Artículo 75, inciso 17, capítulo cuatro, Constitución de la Nación Argentina de 1994. El inciso dice:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a

su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus

16

hacen demandas con respecto a sus derechos durante el siglo XX, es a finales

del mismo cuando se comienza a visibilizar públicamente las reivindicaciones y

reclamos de respeto a la diversidad indígena y a la autodeterminación de los

pueblos41.

Estas construcciones cambiantes de aboriginalidad con respecto al

indígena, relacionadas con una idea de nación preponderante – ya sea por el

estado o por los indígenas mismos – son las que me interesa rescatar a la hora

de analizar las imágenes de Casimiro y su monumento en José de San Martín.

Esta propuesta de trabajo – si bien se inscribe en el marco de los

trabajos que analizan monumentos – tiene la particularidad de que lo hace

desde dos conceptos analíticos: la nación y la aboriginalidad, que combinadas

son originales para abordar posibles lecturas materiales y simbólicas. Para ello,

fue necesario recurrir a los dos paradigmas – el cualitativo y el cuantitativo –

para convertir la información en datos y poder interpretarlos a la luz de los

supuestos teóricos con los que trabajo.

La metodología

Las características de la problemática planteada implicaron recurrir a

técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Entre las primeras, tiene un

lugar destacado la problematización de las imágenes – es decir – colocar a las

imágenes en el centro del estudio, vinculándolas con otras fuentes, con otros

discursos y con otras representaciones42.

La imagen no es una mera ilustración, es un discurso. Y cuando uno las

analiza comprende que está ante una zona de conflictos, entre lo que muestra

y lo que representa, lo que visibiliza y lo que invisibiliza. ¿Cómo son

construidas, usadas y percibidas? ¿En qué trama cultural e ideológica se

insertan? Sergio Caviglia dice al respecto que:

comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y

regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,

transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a

sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer

concurrentemente estas atribuciones” (Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires: Adrograf

Argentina, 1995, p. 29). 41

Morita Carrasco, ob. Cit., pp. 11-16. 42

En la tesis trabajo imágenes, ya sean estas dibujos o fotografías.

17

…el poder de la fotografía […] radica en que al ser ‗mirada‘ produce sentimientos y emociones (imágenes mentales) […]. El dominio de la imagen es muchas veces más fuerte que la letra pues convoca y suscita en forma más directa las pulsiones más primarias del psiquismo y remiten a un lenguaje más universal y primario (orden de lo imaginario) que el pensamiento abstracto (orden de lo simbólico)43.

Es por eso que hablamos de algo que se representa, que se muestra,

que se dice a simple vista. Pero las interpretaciones que se hacen de ese

objeto, suelen distar mucho de esa representación original.

Estas imágenes suelen ser constructoras de estereotipos. Al respecto,

Camila Cattarulla señala que los estereotipos son un sistema perceptivo que

dan lugar a un conjunto de informaciones rígidas – a menudo con valor

negativo – y que son atribuidas a un determinado grupo social por otro grupo

social44. Esto es, una marcación del otro.

En el tema de este trabajo, se hablan de ideas de nación y

construcciones de aboriginalidad que tienen que ver precisamente con estas

relaciones de alteridad. Marta Penhos dice que las fotografías indígenas

condensan elementos de la sociedad blanca, que en su época fueron

considerados como datos objetivos y que para nosotros, en la actualidad

representan huellas, creencias y sentimientos del blanco acerca del indígena45.

En este sentido, cita a Annateresa Fabris al decir que muchos retratos se

ubican „lejos del individuo y cerca de la máscara social en una parodia de

autorrepresentación en que se funden el realismo de la fotografía y la

idealización intelectual del modelo‟46.

En esta tesis dedico un capítulo al análisis de las imágenes de Casimiro

Biguá, intentando comprender y explicar que su representación – ya sea

fotográfica o ilustrativa – fue una construcción vinculada a la conjunción de

43

Sergio Caviglia, “El mundo a través de uno mismo. La fotografía etnográfica en Patagonia”, en IV

Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia argentino-chilena. El rescate de la memoria en la

construcción de la historia, Rawson: Secretaría de Cultura de Chubut, 2001, p. 144. 44

Camilla Cattarulla, “Donde se construyen los estereotipos: la revolución mexicana en la prensa

ilustrada italiana”, en Entrepasados, Nº 23, 2003, p. 31. 45

Marta Penhos, “Frente y perfil. Una indagación acerca de la fotografía en las prácticas antropológicas y

criminológicas en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX”, en Marta Penhos y otros, Arte y

Antropología en la Argentina, Buenos Aires: Fundación Espigas, 2005, p. 20. 46

Annateresa Fabris (org), Fotografia. Usos e funções no século XIX, São Paulo, EDUSP, 1991, citado en

Martha Penhos, ob. Cit., p. 23.

18

determinados modos de percibir al indígena y a la idea preponderante de

nación de ese momento histórico.

Con respecto al resto de las fuentes, también focalizo mi atención en las

representaciones escritas que se hicieron de Casimiro. Es decir, selecciono a

determinados autores que se han referido a él y lo relaciono con las imágenes

del cacique que fueron realizadas o reproducidas en ese momento. Los relatos

son de: George Musters (1873); Armando Braun Menéndez (1935); Milcíades

Vignati (1945); Alberto Iannamico (1979); Manuel Llarás Samitier (c. 1980).

De especial importancia es lo narrado por el señor Alberto Iannamico –

quien, como mencioné previamente, es el autor y gestor del monumento a

Casimiro Biguá – que muestra claramente qué idea de nación y de

aboriginalidad poseía para darle forma al monumento. Esta documentación fue

suministrada por Gendarmería Nacional de José de San Martín y por el

intendente de dicha localidad, Beltrán Beroqui. Iannamico, les entregó copias

de una recopilación de textos escritos por él o por otras personas acerca de

Casimiro, e imágenes del cacique y de la inauguración del monumento.

Asimismo, entre la documentación que trabajo se encuentra todo lo que

pude recabar sobre las declaraciones como monumento histórico y como lugar

histórico a la localidad; las notas enviadas por el Centro Indio Mapuche

Tehuelche de la provincia de Chubut a la presidencia y a la intendencia de San

Martín con motivo de establecer la importancia de dicho monumento (aunque

con un significado distinto del de Iannamico). Estas fuentes las fui contrastando

entre sí para reconstruir las interpretaciones que se le imprimieron al

monumento.

También realicé entrevistas a habitantes de la localidad. Entre ellos, a

Claudina Quiroga, la entonces Directora de Turismo; a Julieta Contreras, la ex

presidenta del Concejo Deliberante en la época de la declaración patrimonial

del monumento; a María Kodzomán, concejal en ese entonces; a Marita

Contreras, la vicedirectora de la escuela primaria; a Patricia Mera, docente de

la escuela primaria y descendiente indígena; y a Odina Salles, maestra de 4º

grado. También, tuve charlas con una profesora de historia de la escuela

secundaria y con distintas personas del pueblo que fui conociendo a partir de

mis recorridos. El interés por estos últimos testimonios se debió a la necesidad

19

de ahondar en la forma en que se percibe al monumento, a la historia que

narra, a la historia que se conoce de la localidad y a los usos que se hacen de

estos elementos. La importancia de las entrevistas realizadas a Julieta

Contreras y María Kodzomán radican en sus tareas como gestionadoras y

testigos de la declaración nacional de monumento y lugar histórico, que marca

un antes y un después con respecto a la idea que se tiene de la localidad y de

Casimiro. Las entrevistas en las escuelas fueron realizadas para conocer la

historia que se enseña, si está vinculada o no con la localidad y si es así qué

puntos importantes se resaltan y qué usos se le da.

Además, trabajé con fuentes cuantitativas. Realicé encuestas a los

alumnos de 4to. año de la escuela primaria y a los alumnos del 6to. año de la

escuela secundaria de José de San Martín. Lo que quería saber es qué

conocían ellos de la historia de la localidad (el interés central era si sabían

quiénes habían sido Casimiro y Valentín Sayhueque) y cómo lo sabían: si por

la educación recibida en la escuela, por lo que se les contaba en sus casas o

por algún otro medio, como la lectura personal. Utilicé, también, algunos

resultados de 300 encuestas que fueron realizadas en 2007 por el equipo de

investigación de ―Huellas de Pioneros‖ 47, enmarcado en el programa provincial

―¿De qué va a vivir mi pueblo?‖. Rescaté los resultados concernientes al

monumento de Casimiro y la importancia que le daban los encuestados al

mismo.

Todas estas fuentes fueron analizadas junto a la observación del

monumento y de los lugares más relevantes de la localidad. Se intentó – a

partir de ellos – comprender los usos que se hicieron y se hacen del

monumento, considerado en esta tesis como una representación territorializada

de ideas de nación y aboriginalidad relacionadas a contextos históricos

específicos.

47

Directora de “Huellas de Pioneros”: Ana Stingl. El equipo estaba conformado por: Prof. en Historia

Alejandra Coicaud, Lic. en Turismo Laura Quintana, Lic. en Historia y Turismo Pablo Blanco, alumna de

la Lic. en Turismo Paula Diez y alumna en Lic. en Historia Viviana Bórquez. La confección de las

encuestas y su posterior análisis fue llevado a cabo por el equipo de investigación. En tanto, la realización

de las encuestas a los 300 habitantes de José de San Martín, fueron hechas por la entonces Directora de

Turismo de la localidad, Claudina Quiroga. Para consultar el trabajo final: Alejandra Coicaud (comp.),

Tres lugares históricos como sitios turísticos en la meseta central chubutense: José de San Martín, Río

Pico y Aldea Apeleg, Trelew: edición del autor, 2010.

20

Antes de iniciar la lectura

Para este estudio se trabajó con tres ejes temporales: el primero va

desde la creación de la colonia San Martín en 1895 y su posterior fundación

como pueblo en 1901 (se remonta hasta mediados del siglo XIX, en busca de

Casimiro, de Sayhueque y de las construcciones de aboriginalidad y de nación

por el inminente estado argentino que se estaba conformando); el segundo, va

desde la construcción del monumento a Casimiro Biguá hasta su culminación

1979-1988; y en el tercero, se rastrean esas representaciones, de nación y

aboriginalidad, en los habitantes de José de San Martín en 2009.

En el capítulo primero voy a describir la localidad de José de San Martín

profundizando su iconografía urbana, y por otro lado, su vinculación con los

caciques Casimiro Biguá y Valentín Sayhueque. Voy a utilizar mucho la

descripción y el relato, que si bien subjetivos, intentan situar al lector en la

narrativa histórica. En esta primera parte, mi interés se centra en mostrar cómo

se fue construyendo una determinada idea de nación en Patagonia y

específicamente en la localidad de José de San Martín, lo que llevó a

determinadas prácticas políticas y sociales, en este espacio.

En el segundo capítulo, analizaré las imágenes – ya sean dibujos como

fotografías – del cacique Casimiro Biguá, y los relatos que se hicieron de su

vida, para mostrar cómo se construyeron determinadas representaciones del

cacique y cómo fueron sus usos. Siempre siguiendo las nociones de nación y

aboriginalidad en los distintos momentos históricos.

Finalmente, en el tercer capítulo, mostraré cómo convergen las

construcciones de nación y aboriginalidad en el monumento a Casimiro Biguá,

que es el objeto de estudio de este trabajo. Asimismo, analizaré la historia la

escolar y la historia cotidiana en José de San Martín con respecto al

monumento, pero cruzados por la interpretación desde la historia académica

(siguiendo los lineamientos de Mario Carretero)48.

48

Mario Carretero, Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo

global, Buenos Aires: Paidós, 2007.

21

Dicho esto, inicio esta narración que más allá de la hipótesis que intento

demostrar, busca comprender al monumento y a las representaciones en

general en su triple historicidad: la historia que cuentan, la historia en que

fueron hechas y la historia que se hace de ellas.

22

CAPÍTULO PRIMERO

En este primer capítulo voy a plantear cómo se fueron construyendo

determinadas ideas de nación en Patagonia y en particular, en José de San

Martín, provincia del Chubut. Este modo particular de ver el territorio

patagónico, llevará a modos de hacer (políticas determinadas) y de marcar el

territorio (representaciones).

A su vez, estas ideas de nación estarán vinculadas al modo en que se

fueron construyendo ideas particulares de indígena y a las prácticas que se

llevaron a cabo en torno a estas construcciones que llamé aboriginalidad.

Para poder dar cuenta de ellos, es necesario visualizar la localidad, es

decir, su distribución urbana, su iconografía y su historia, para poder

contextualizar y poder interpretar el monumento a Casimiro Biguá.

La localidad

‗José de San Martín‘ es una pequeña localidad del oeste de la provincia

de Chubut, a 420 kilómetros del lugar desde donde escribo, Comodoro

Rivadavia. Hasta allí se llega por la ruta nacional Nº 40 hasta el empalme con

la ruta provincial Nº 63; tiene un pórtico de ingreso y un cartel donde se

destaca que estamos arribando a un ―Lugar Histórico Nacional‖.

El surgimiento de esta localidad se enmarca dentro de las políticas que

llevó a cabo el Estado-argentino-en-consolidación, luego de la llamada

―Conquista del Desierto‖49. Luego de la ocupación de la Patagonia mediante el

49

Si bien en esta tesis no trabajo con ese proceso histórico, me interesa definir qué entiendo por este

término acuñado a finales de siglo XIX y utilizado en la actualidad – a veces sin pensar en lo que se dice,

a veces por comodidad. Si bien “conquista del desierto” fue el modo por el cual se conoció a este proceso,

habría que hacer una reflexión al respecto. En primer lugar, por la palabra „desierto‟. El uso de este

término denotó un modo de justificar el por qué del avance sobre los territorios del sur pues al estar

23

sometimiento indígena, el gobierno centralizado en Buenos Aires – a partir de

1885 – decidió en algunos casos crear colonias agrícola-ganaderas para

integrar a los indígenas junto a las poblaciones blancas y en otros entregar

lotes de tierras a caciques que las habían solicitado50. Con el fin de radicar a

las parcialidades indígenas en el territorio para que lo pusieran en producción,

nace la Colonia agrícola pastoril General San Martín, en la zona del valle del

Genoa. Es así como, el Boletín Oficial Nº 691, correspondiente al miércoles 6

de noviembre de 1895, decreta la creación de dicha colonia en el territorio de

Chubut. Dicha colonia, ―se compondrá de una superficie de 50 leguas

kilométricas, divididas en 200 lotes de 625 hectáreas‖ para argentinos naturales

o legales sin bienes raíces51.

En ella se confinaron a las tribus del cacique manzanero Sayhueque52.

Por la ley Nº 3814, de 1899, el Poder Ejecutivo Nacional concede la propiedad

al cacique Valentín Sayhueque y su tribu de un terreno de doce leguas

kilométricas de tierra (62,4 km) en el Chubut. De las cuales, cuatro leguas

desiertos, están deshabitados, es una forma de negar la existencia de los indígenas que los habitaban. Por

otra parte, sí sería factible hablar de conquista pero sería más adecuado hablar de „guerra de conquista‟.

Porque la guerra de conquista constituye una acción violenta que establece un vínculo entre vencedores y

vencidos; esto es, le otorga visibilidad a los habitantes de ese espacio territorial. Este vínculo generará

una relación asimétrica entre dominadores y dominados, relación que denota que esta „guerra‟ genera

„secuelas‟ y no es un hecho con un principio y un fin, sino que constituye un proceso de larga duración,

aún no terminado. Esto es, porque no hubo un exterminio total de aquellos pobladores del sur, sino que si

bien hubo matanzas, también hubo desmembramiento de las tribus (con la consiguiente pérdida en

muchos de los casos de las prácticas identitarias, religiosas, familiares, económicas), confinamientos en

reservas o colonias, venta de indígenas para servicio doméstico o para trabajar en los ingenios azucareros

del norte del país. En la actualidad, indígenas de las urbes se autorreconocen como tales y vuelven al

ámbito rural – en algunos casos – y luchan por sus derechos y los de sus antepasados al intentar recuperar

las tierras que antaño habitaron. 50

Para ampliar este tema recomiendo la lectura de: Enrique Masés, Estado y cuestión indígena. El destino

final de los indios sometidos (1878-1910), Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados, 2002; Claudia

Briones y Walter Delrio, “Patría sí, Colonias también. Estrategias diferenciadas de radicación de

indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)”, en Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez (comps.).

Fronteras, ciudades y estados, Córdoba: Alción Editora, 2002; Walter Delrio, Memorias de expropiación.

Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia, 1872-1943, Buenos Aires: Universidad

Nacional de Quilmes, 2005. 51

Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, miércoles 6 de noviembre de 1895. Año II, Nº

691. El proyecto para la creación de la colonia, fue propuesto por el entonces gobernador interino de

Chubut, Alejandro Conesa. El objetivo era proteger y radicar a los pobladores indígenas “que tanto

derecho tienen a un pedazo de tierra que se le concede a cualquier extranjero que llega, mientras esos

seres desgraciados viven hasta hoy errantes, convertidos en bohemios de la Patagonia” (Clemente

Dumrauf, Historia de Chubut, Buenos Aires: Plus Ultra, 1992, p. 337). 52

Utilizo el término „confinar‟ para referirme al hecho de que fueron desterrados de su lugar de origen y

llevados a asentarse en esta colonia con sus límites marcados.

24

corresponderían al cacique y las ocho restantes a las familias que se

trasladaron con él53.

Sayhueque fue uno de los caciques más importantes de Patagonia en la

segunda mitad del siglo XIX. Su territorio era el llamado ―País de las

Manzanas‖, ubicado al sur de la actual provincia de Neuquén, y su pueblo solía

desplazarse por las inmediaciones del curso del río Negro. Julio Vezub lo

delimita entre los ríos Collon-Cura y Limay por el este, la cordillera de los

Andes al oeste hasta el volcán Lanín, al norte por el río Malleo y al sur por el

lago Nahuel Huapi54.

Las antropólogas María Teresa Boschín y Leonor Slavsky resumen su

vida:

(…) Valentín Sayhueque o Seminahuel Sayhueque como se consigna en el expediente sucesorio de su hija Rosa, nació en 1818 en Neuquén, y falleció a la edad de 85 años el 8 de septiembre de 1903, en Piedra Sotel, Chubut. Durante su jefatura en la segunda mitad del siglo XIX se advierte con nitidez la consolidación de los fueros territoriales sobre la Patagonia Septentrional, heredados de su padre, y el prestigioso lugar que ocupa encabezando una alianza de jefaturas que se extiende desde el sur de Mendoza hasta la zona de Tecka, en Chubut55.

Durante dos décadas (entre 1860 y 1881), Sayhueque había llevado

adelante una política conciliatoria con el gobierno nacional, aún cuando otros

caciques y jefes del ejército lo instigaban a la confrontación, como es el caso

de Calfucurá56. Negoció en varias oportunidades con el gobierno para

53

Ley Nº 3814, “Entrega de tierras al cacique Valentín Sayhueque en el territorio del Chubut”, 1899, p.

1301. 54

Julio Vezub, “Redes comerciales del País de las Manzanas. A propósito del pensamiento estructural de

Guillermo Madrazo”, en: Andes, Nº 16, Universidad Nacional de Salta, 2005. Versión digital:

http://redalyc.uaemex.mx 55

María Teresa Boschín y Leonor Slavsky, “La saga de los Sayhueque: legislación y mecanismos de

acceso y despojo de tierras. Desde la ley 215 de 1865 hasta la Constitución Nacional de 1994”, en XII

Congreso Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, Arica, 2000, p. 2. 56

Aquiles Ygobone dice: “En esos momentos, los principales caciques de la precordillera habían

recibido mensajes de Calfucurá, cacique principal de la tribu acampanada en las salinas, al norte del río

Negro, invitándolos para unirse a él en su inminente malón contra varios importantes núcleos poblados

de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que instaba a los jefes araucanos a asegurarse el

concurso de los tehuelches y agregando al final del mensaje esta advertencia: „Tengo el caballo pronto,

el pie en el estribo y la lanza en la mano y voy a hacer la guerra a los cristianos que me tienen cansado

con su falsía”. Citado por Jorge Fondebrider, Versiones de Patagonia, Buenos Aires: Emecé, 2003, p.

108.

25

conseguir sueldos, ganado y raciones a cambio de paz y apoyo57. El

establecimiento de acuerdos era una práctica ancestral que se daba entre

tribus, y que se concretaba a través de un parlamento y un acuerdo, que

implicaba un compromiso verbal58. La preexistencia de esta práctica social

debió facilitar los acuerdos interétnicos con la sociedad blanca que incluían

una instancia de negociación – en cierta medida equivalente al parlamento –

que se concretaba en forma de tratado y daba como resultado un compromiso

escrito59.

El poder y el prestigio del Cacicato de la Cordillera, junto con el control

de las rutas y de los pasos cordilleranos que conectaban el Atlántico (por

medio de Argentina) con el Pacífico (por parte de Chile), permitían el negocio

de ganado que fue aumentando significativamente gracias a la política de

negociación que llevó a cabo Sayhueque. Esto es, acuerdos de no agresión,

beneficiarse con ciertas facilidades para ejercer el comercio sin impedimentos,

e incorporar bienes por medio de las raciones que recibía anualmente por

parte del Estado.

La política indígena de los manzaneros se había basado en la intención

de mantener la autonomía territorial y el control de los recursos y sus vías de

circulación y comunicación. Asimismo, se reconocían ―argentinos‖ ante el

gobierno chileno. Es por eso que, cuando se inicia la guerra de conquista,

hacia 1879, el cacique manzanero esperó que se reconociera su voluntad

pacífica. Cuando se pretendió cambiar su posición de cacique subordinado a

cacique sometido, Sayhueque abandonó su política conciliatoria y decidió

resistir. En 1882, se sumó a la lucha junto al cacique Namuncurá – hijo de

Calfucurá – y peleó hasta 1884 en la batalla de Apeleg. Es considerado el

57

Sayhueque firmó distintos tratados asegurando el reconocimiento del gobierno argentino ante el

chileno; la defensa del territorio en contra de otros indígenas considerados “enemigos”, y apoyando las

exploraciones que se hicieron en la zona. 58

Los ejemplos acerca de esta forma de actuar son numerosos. Musters lo describe perfectamente en su

bitácora por Patagonia. Ver George Musters, Vida entre los patagones. Un año de excursiones por tierras

no frecuentadas desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, Buenos Aires: El Elefante Blanco,

2005 [1873]. 59

Liliana Pérez, “Hilando recuerdos… tejiendo memorias. El rol de la memoria en comunidades rurales

indígenas”, en: IV Congreso de Historia Social y política de la Patagonia argentino-chilena. El rescate

de la memoria en la construcción de la Historia, Rawson, Secretaría de Cultura de la Provincia de

Chubut, pp. 11-18.

26

último cacique en rendirse al Gobierno Central, acto que realizó el 1° de enero

de 1885.

Después de la derrota militar de Valentín Sayhueque, su tribu comenzó

a sufrir la pérdida de sus territorios, la desaparición de su base económica, la

dispersión geográfica, el sometimiento político, y la transformación de su

identidad. A mediados de 1885 se instaló con parte de su tribu en la reserva de

Nahuel Pan, cerca de Esquel, y diez años después se trasladaron a la recién

creada colonia pastoril General San Martín. Su familia y descendientes aún

viven en la zona, aunque ya no poseen esas tierras, perdidas en manos de la

Sociedad Anónima de Exportación e Importación Lahusen y Compañía

Limitada60.

En tanto, el pueblo de José de San Martín fue creado como localidad el

11 de noviembre de 1901, fecha en que los pobladores festejan su aniversario.

Los primeros habitantes, entonces, eran indígenas de distintas tribus (ya que

no sólo se asentó Sayhueque con su gente) pero también pobladores blancos,

europeos y chilenos. Su trazado se concluyó el 7 de noviembre de 190861.

En 1926 se constituyó la Comisión de Fomento, que tuvo a su cargo

varias obras edilicias como Correos y Telecomunicaciones (el edificio y la

gestión del servicio), la escuela primaria, el Juzgado de Paz, la antigua

comisaría. También, tuvo a su cargo juntar fondos para colocar el busto de

San Martín que se encuentra en la plaza, y que fue el primer monumento del

pueblo erigido en 1941. Es precisamente en ese año en que por Decreto

Nacional (Nº 96.871) se le asigna a la Colonia San Martín, el nombre de ―José

de San Martín‖62.

Existen dos hechos que marcarán la vida económica y social del pueblo.

Por un lado, el asentamiento del inmigrante español, Ángel Torres, y por el

otro, la creación de una Cervecería. Torres fue un emprendedor que comenzó

60

María Teresa Boschín y Leonor Slavsky, ob. Cit. 61

Carta enviada al Sr. Director de Tierras y Colonias por la Comisión de Fomento de Colonia San Martín,

20 de septiembre de 1926. 62

“Art. 1º: Se denominará “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, en forma oficial y uniforme en el futuro, la

población del Territorio del Chubut situada en los lotes 39 a 44 y 47 a 65 de la colonia “GENERAL SAN

MARTÍN”, cuyo trazado aprobárase por Decreto dictado en el Ministerio de Agricultura el 6 de

Noviembre de 1907” (Copia del Decreto Nacional Nº 96.871 con fecha 26 de julio de 1941, José de San

Martín, 20 de agosto de 1941).

27

su actividad en el comercio, fue dueño del Ramos Generales más importante

de la zona, en la cual pobladores y productores se aprovisionaban y acopiaban

mercancías.63 Con los beneficios de esa actividad, compra terrenos y luego la

cervecería. La cervecería de Herman Schreyer64, comenzó a funcionar en

1923, y si bien el lugar en la actualidad se encuentra en ruinas, aún se

conservan antiguas maquinarias en el boulevard de la localidad. Esta industria

generó un movimiento económico muy importante ya que cubría la demanda

del mercado regional. Torres, participó, además, activamente en la vida social

de la localidad y fue presidente de la Comisión de Fomento. Su familia aún

posee campos allí.

Testimonios de antiguos pobladores de José de San Martín señalan que

la localidad supo ser muy importante ya que tenía mucho movimiento comercial

y de transporte. Así, Arnaldo Iturrioz – habitante del pueblo y propietario de un

ramos generales – cuenta que:

… en los años 1939 y 1938 toda la producción lanera se llevaba en carro, toda las mercaderías venían en carros de Comodoro Rivadavia, de Madryn. Las tropas de carros, la mínima eran cinco a seis personas, además los carros necesitaban 100 caballos, hablando de 30 a 40 personas, un viaje de dos meses, necesitaban higienizarse, descansar, comer bien, acá tenía importancia por eso‖.65

El 17 de febrero de 1941 se asentó el Escuadrón 37 de Gendarmería

Nacional66, el primero que se creó en Patagonia. Si bien la intención era

63

Este ramos generales ofrecía – además de productos de almacén – distintos acopios del país, kerosén,

créditos; tenía una tienda, mercería, ferretería, bazar y perfumería. Para más información consultar:

Alejandra Coicaud (comp.), Tres lugares históricos como sitios turísticos en la meseta central

chubutana: José de San Martín, Río Pico y Aldea Apeleg, Trelew: edición del autor, 2010. 64

La cervecería tuvo distintos nombres de acuerdo a su dueño. Comenzó llamándose “La Andina”, luego

se llamó “San Martín”, y finalmente, “San Gambrinus”. Para su elaboración se utilizaba avena y trigo de

la zona de Río Pico. 65

Entrevista a realizada por la profesora Alejandra Coicaud a Arnaldo Iturrioz, José de San Martín, 17 de

noviembre de 2006. En Alejandra Coicaud (comp.), ob. Cit, p. 22. 66

Las reseñas que me suministraron en el Escuadrón 37 – que fueron confeccionadas por gendarmes que

estuvieron en José de San Martín – manifiestan que este primer destacamento estuvo bajo las órdenes del

inspector de la zona sur Wenceslao Aleu, del mayor Ernesto Pedernera como jefe, y como segundo jefe el

comandante Samuel Somoza. Integraban este contingente cinco oficiales, catorce suboficiales y cien

hombres de tropa. Estaban provistos de armamento, material motorizado, elementos sanitarios y de

administración. Como por falta de fondos no se habían iniciado las tareas de construcción de los

cuarteles, todos ellos fueron alojados por los vecinos de la Colonia quienes ofrecieron cinco casas. El

Escuadrón 37 tenía subunidades y grupos: “Gobernador Costa”, “Río Pico”, “Tecka” y “Languiñeo” y

28

hacerlo en Gobernador Costa, Ángel Torres fue quien les donó un terreno para

que se asentaran en el pueblo de José de San Martín.

Hacia 1949, José de San Martín poseía cuatro hoteles, farmacia, bares,

carnicerías, tres casas de ramos generales, una cervecería, una calera, una

fábrica de antisárnicos, hornos ladrilleros, sodería y una pista aérea67. En tanto,

la escuela primaria se creó en 1921 (el edificio actual data de 1951), si bien

desde 1916 funcionaba una escuela ambulante.

José de San Martín estuvo muy vinculado a la ciudad puerto de

Comodoro Rivadavia, creada en 1901,68 debido a que los caminos carreteros

eran más transitables que los que la conectaban con Trelew y Puerto Madryn.

Esta situación se modificó cuando las rutas se mejoraron y aparecieron los

camiones69. La creación de Gobernador Costa en 1925 (distante a 10 km.) y el

trazado de la ruta 40 por dentro del mismo poblado, provocó un cambio en la

historia del pujante José de San Martín.

En 1968, se crea el Aeroclub General San Martín, llegando vuelos de

LADE a la localidad homónima. En tanto, en la década del ‘70 se construye el

hospital. La falta de asistencia médica hacía que gran cantidad de enfermos se

fueran a atender al Hospital municipal de Comodoro Rivadavia, motivo por el

cual – en la década del ‘40 – suscitó el malestar del Comisionado municipal de

dicha ciudad70. En la actualidad, poseen un solo médico que también atiende el

ámbito rural. Para hacerse estudios o atenderse con especialistas, deben

concurrir a Esquel.

los Puestos “Pampa de Agnia”, “Nueva Lubecka”, “Río Frías”, “Arroyo Arenoso”, “Las Pampas”,

“Corcovado” y “Carrenleufú” que ejercían funciones policiales.

En la actualidad, el escuadrón pasó a ser una Sección Reforzada y se limita a acciones tendientes a

prevenir y/o reprimir ilícitos del Fuero Federal y los provistos en las Leyes y Decretos especiales,

infracciones de carácter migratorio y aduanero en el Paso Internacional habilitado. También previene en

caso de hurto o contrabando de ganado. 67

“José de San Martín. Principio de colonización‟, en Anuario Diario Esquel, 1949, pp. 113-116. 68

El motivo principal de la fundación de Comodoro Rivadavia estuvo vinculada a la necesidad de

encontrar una salida para los productos agrícola-ganaderos provenientes de las colonias y estancias del

interior, como Sarmiento, Río Senguer y José de San Martín, entre otras. 69

Comodoro ‟70, Comodoro Rivadavia: El Patagónico, p. 333. 70

Archivo Histórico Municipalidad José de San Martín. Nota emitida por el Comisionado Municipal de

Comodoro Rivadavia Coronel Ángel Solari, al Presidente de la Comisión de Fomento de Colonia San

Martín, 7 de septiembre de 1943.

29

Tres instituciones han tenido un rol preponderante en la vida comunitaria

de la localidad: la Gendarmería, la Escuela y la Municipalidad (o Comisión de

Fomento, en un primer momento). La escuela es la que nuclea al pueblo: no

sólo brinda clases, también participa de la recreación y el tiempo libre de los

habitantes. En más de una oportunidad, la gente la pide para celebrar

cumpleaños, se han prestado sillas, bancos, y la cocina, que es la más grande

del pueblo71. La gendarmería, además de ser la presencia más visible del

estado nacional y la fuerza que garantiza la seguridad, es un elemento

movilizador en la sociedad local. En conjunto, las tres instituciones son las que

organizan y participan en los actos patrios, o en la inauguración del monumento

a Casimiro Biguá en 1978.

En la actualidad, José de San Martín no posee industrias. Sus habitantes

– alrededor de 1.300 – son trabajadores rurales o empleados públicos. El

asistencialismo por parte del Estado es muy significativo y ha sido escaso el

crecimiento poblacional de la localidad desde la década del ‘40 hasta el 2009.

En este contexto urbano-rural, los monumentos tradicionales, se

corresponden con momentos de auge de la localidad – como los de San Martín

y Güemes – mientras que el monumento a Casimiro Biguá, es una iniciativa

privada en el marco político de una dictadura.

A continuación, mostraré cómo se relaciona la iconografía, la distribución

urbana y la organización espacial de las calles y casas, con las construcciones

de nación y aboriginalidad que se corresponden con la historia de la localidad.

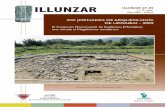

Iconografía urbana de José de San Martín

Las calles son amplias, la mensura fue planificada y respetada [imagen

1]. Las casas son muy antiguas, la mayoría con gran deterioro. Sobresalen las

casas que tienen las chimeneas pintadas de colorado y que están diseminadas

por la parte más antigua del pueblo. Son las casas de los gendarmes. Como

mencioné anteriormente, José de San Martín es el primer lugar de Patagonia

71

Entrevista a Marita Contreras, José de San Martín, 20 de abril de 2009.

30

donde se asienta Gendarmería Nacional, y es la principal causa de llegada de

población al pueblo, además de ser una vía de ascenso social.

El centro de referencia es la plaza principal (y única con estas

características). Es amplia y está toda arbolada. Tiene caminos que conectan

con el busto a José de San Martín, en el centro de la misma. Frente al busto de

San Martín, se construyó una pared en la cual se colocaron placas de bronce

colocadas por personas e instituciones, en homenaje al centenario de la

localidad acaecido en el 2001. Se pueden ver, también, placas de bronce

alrededor del busto a San Martín. No existen otros monumentos, a excepción

de uno pequeño sobre la guerra de Malvinas (donde se ven los contornos de

las islas y dos palomas de la paz). Hay una glorieta en uno de sus costados,

Imagen 1. Vista satelital de la localidad de José de San

Martín. Fuente: Google Earth.

31

bancos y un mástil principal para izar banderas. Tiene poca iluminación, siendo

la parte central la única que posee.

La gente suele transitar por la plaza. Es frecuente verlos cruzarla para

acortar camino o sentados en los bancos. Los más jóvenes suelen reunirse en

la glorieta, pero también pasean por sus bordes. Alrededor de la plaza o cerca

de ella, se encuentran las instituciones públicas como la municipalidad, la

policía, la iglesia, el concejo deliberante, el hospital, el correo. La radio local y

la farmacia, también, se encuentran allí.

La plaza es el espacio convocante. Es en torno a ella donde se dan

circuitos cotidianos que recorren los habitantes. Si bien no todas las veredas

están hechas o terminadas, se camina por las anchas calles de doble mano

existentes en todo el pueblo. Los caballos también las transitan sin ningún tipo

de sanción o molestia. Además se ubica, en uno de sus laterales, la avenida

San Martín con un extenso boulevard con máquinas que pertenecieron a la

histórica cervecería y distintos monumentos: a San Martín, a Güemes y a

Casimiro Biguá. En particular, el monumento a Casimiro Biguá72 está por fuera

de la plaza y justo detrás del busto a San Martín, como se observa en las

imágenes 2 y 3.

72

Está emplazado concretamente sobre la avenida San Martín, entre las calles Rivadavia y Belgrano.

Imagen 2. Croquis de la plaza San Martín y ubicación con respecto al

monumento a Casimiro Biguá, en el boulevard. Realizado por Viviana

Bórquez.

32

Lo primero que llama la atención del monumento [imagen 4] es, por un

lado, que parece ser la única presencia material de un pasado indígena; y por

el otro, que se encuentra ‗rodeado‘ de una fuerte presencia de bustos como en

nombres de calles de ―próceres argentinos‖. Esto es, ―San Martín‖73,

―Belgrano‖, ―Güemes‖74, ―Urquiza‖, ―Rivadavia‖, ―Sarmiento‖; y las fechas

73

Tanto el boulevard como la Avenida donde se encuentra el monumento, llevan este nombre. 74

A Martín Miguel de Güemes se lo toma como un símbolo del „gaucho patriota‟ en clara alusión a la

ruralidad que compone la sociedad de José de San Martín. El gaucho es una figura de lo criollo, de lo

rural, asociado a otros íconos argentinos como el mate, el folklore y las costumbres. Fue un personaje

utilizado por el Estado para abarcar a una población que históricamente fue considerada marginal, en un

determinado contexto histórico y político. El gaucho fue un personaje excluido de la definición de la

tradición nacional hasta el siglo XX. Y, mientras se construía esta imagen del gaucho – capaz de

simbolizar la tradición argentina – se organizaba una visión colectiva del pasado desde donde se comenzó

a insistir con perseverancia (y no solamente desde el Estado) en la necesidad de consolidar el sentimiento

de nacionalidad, ante la llegada continua de grandes contingentes de inmigrantes y los problemas que

suscitaba su integración en la sociedad receptora. Esta concepción de identidad nacional se impuso en la

década del ‟30 en clave étnica, con un eje en formas culturales a las que se atribuía tanto un carácter

popular como una antigüedad que las hacía verdades argentinas. Jorge Gelman, “El gaucho que supimos

conseguir. Determinismo y conflicto en la historia argentina”, en Entrepasados, Buenos Aires, año V, Nº

9, 1995; Alejandro Cattaruzza y Alejandro Eujanian, “Héroes patricios y gauchos rebeldes. Tradiciones

en pugna”, en Políticas de la Historia Argentina 1860-1960, Buenos Aires: Alianza Editorial, 2003, pp.

Imagen 3. Monumento a San Martín dentro de la plaza. Véase el monumento a

Casimiro Biguá, fuera de la plaza, en el fondo de la imagen y dentro del círculo.

Fotografía tomada en 2009, por Viviana Bórquez

33

patrias, como ―25 de mayo‖, y ―9 de julio‖. Todas ellas, nombres de las calles

del pueblo.

Los monumentos, los nombres de calles y la enseñanza en las escuelas

funcionaron como eslabones de la memoria oficial de la nación75. El Estado

argentino en su afán por lograr una homogeneización histórico-cultural en todo

el país – pero más específicamente en Patagonia – impuso bustos de los

―héroes‖ nacionales tales como San Martín, Roca, Sarmiento, entre otros. En

este sentido, Brígida Baeza señala que estos son los nombres que eran

colocados en primer término a calles y avenidas, junto con las fechas del

‗panteón nacional‘. Además de estas nominaciones, también se instalaban

monumentos y plazas en honor a los próceres76.

217-262. 75

Lilia Ana Bertoni, “Construir la nacionalidad: héroes, estatuas y fiestas patrias”, en Boletín del Instituto