As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo

Centro de estudos em Letras

departamento de Letras, artes e ComuniCação

universidade de trás-os-montes e aLto douro

11Departamento de Letras, Artes e ComunicaçãoUniversidade de Trás-os-Montes e Alto DouroApartado 10135001-801 Vila Real — Portugal

Dez

embr

o de

201

2R

evis

ta d

e L

etra

s

Revista de Letras

Série IIDezembrode 2012

11

REVISTA DE LETRAS

DIREÇÃOCarlos Assunção

CONSELHO DE REDAÇÃOAlexandre Parafita, Álvaro Cairrão, Anabela Oliveira, Armindo Mesquita, Carlos Assunção, Carlos Cardoso, Elisa Torre, Fernando Moreira, Galvão Meirinhos, Gonçalo Fernandes, Henriqueta Gonçalves, Inês Aroso, Isabel Alves, José Belo, José Eduardo Reis, José Esteves Rei, José Machado, Laura Bulger, Luciana Pereira, Maria da Assunção Monteiro, Maria da Felicidade Morais, Maria do Céu Fonseca, Maria Helena Santos, Maria Luísa Soares, Marlene Loureiro, Mónica Augusto, Natália Amarante, Olinda Santana, Orquídea Ribeiro, Rebeca Fernández Rodríguez, Rolf Kemmler, Rui Guimarães, Sónia Coelho, Susana Fontes, Teresa Moura

CONSELHO CIENTÍFICOAmadeu Torres † (1924-2012), Universidade Católica Portuguesa e Universidade do Minho António Fidalgo, Universidade da Beira InteriorAurora Marco, Universidad de Santiago de CompostelaBernardo Díaz Nosty, Universidad de MálagaCarlos Assunção, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroDaniel-Henri Pageaux, Sorbonne Nouvelle Paris IIIFátima Sequeira, Universidade do MinhoFernando Moreira, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroGonçalo Fernandes, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroHenriqueta Gonçalves, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroJorge Morais Barbosa, Universidade de CoimbraJosé Cardoso Belo, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroJosé Esteves Rei, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroMaria da Assunção Monteiro, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroMaría do Carmo Henríquez Salido, Universidade de VigoMaria do Céu Fonseca, Universidade de ÉvoraMário Vilela, Universidade do PortoMilton Azevedo, University of California, BerkeleyNair Soares, Universidade de CoimbraNorberto Cunha, Universidade do Minho

CAPAJosé Barbosa Machado

COMPOSIÇÃO E REVISÃOMaria da Felicidade Morais

EDITORDLAC / CEL

IMPRESSÃOCreateSpace

REVISTA DE LETRASRevista de Letras / ed. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Letras, Artes e Comunicação; Centro de Estudos em Letras; dir. Carlos Assunção; org. Armindo Mesquita, Luísa Soares, José Barbosa Machado, Teresa Moura; Comp. Maria da Felicidade Morais – Série II, n.º 11 (Dezembro de 2012) - .- Vila Real: UTAD, 2012 - .- Continuação de: Anais da UTAD.- Contém referências bibliográficas. – Anual.

ISSN: 0874-7962 ISBN: 978-1494303242

I. Assunção, Carlos, dir. / II. Mesquita, Armindo, org. / III. Morais, Maria da Felicidade, org. / IV. Universidade de Trás--os-Montes e Alto Douro. Departamento de Letras. Centro de Estudos em Letras, ed. Lit./ 1. Linguística - - [Periódicos] / 2. Literatura Portuguesa - - estudos críticos - - [Periódicos] / 3. Didática - - [Periódicos] / 4. Cultura Portuguesa - - [Periódicos] / Comunicação - - Didática.

CDU: 81 (05) / 821.134.3.09 (05) / 37.02 (05) / 008 (469)(05) / 808.56 (05) / 37.02 (05)

ÍNDICE

LINGUÍSTICA

A imagem e o imaginário da identidade regional num texto inédito

do Auto de Santa Catarina António Bárbolo Alves .................................................................................................. 7-20

Primeiros Ecos de Ferdinand de Saussure

na Gramaticografia de Língua Portuguesa Evanildo Bechara .......................................................................................................... 21-27

Un parcours de vie: les mots de Cavaco Silva Ana Clara Birrento, Maria Helena Saianda & Olga Baptista Gonçalves ................... 29-46

O ensino da língua portuguesa nos manuais gramaticais:

uma proposta de reformulação Telma Maria Barrias Maio Coutinho ........................................................................... 47-65

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo Sónia Duarte …............................................................................................................. 67-104

La presencia del marcador conversacional “¿me entiendes?”

en los corpus lingüísticos CREA e Mark Davies

como indicador de culturas de alejamiento o de acercamiento" José Manuel Giménez García ....................................................................................... 105-118

Argote e o pioneirismo em variação linguística e dialectologia

em Portugal, séc. XVIII Rui Dias Guimarães ...................................................................................................... 119-131

Subsídios inéditos para o estudo das primeiras gramáticas portuguesas

do século XIX Rolf Kemmler ................................................................................................................ 133-144

Aspetos da Sintaxe do Português Falado no Sul de Moçambique Diocleciano João Raúl Nhatuve & Maria do Céu Fonseca ......................................... 145-156

Étude de quelques particularités du vocalisme oral du dialecte vulgairement parlé dans la municipalité de Fundão (Castelo Branco) Maria Celeste Nunes & Paulo Osório .......................................................................... 157-174

LITERATURA

Poesia e Compromisso em Vladimir Maiakovski – Criação e Construção António José Borges ...................................................................................................... 177-191

A vida sem qualidade: o efeito catártico da Literatura Gótica Maria Antónia Lima ...................................................................................................... 193-199

Representações do direito em Aquilino Ribeiro Carlos Nogueira ............................................................................................................ 201-211

Notas breves para uma reflexão sobre as relações entre literatura

e meio ambiente José Eduardo Reis ......................................................................................................... 213-218

Leituras intermitentes e releituras circunstanciais Celina Silva ................................................................................................................... 219-234

Um olhar sobre o humanismo e o telurismo da poetisa angolana Alda Lara Maria Luísa de Castro Soares ...................................................................................... 235-253

Em busca do sentido do homem e da arte: Pensamento e palavra

nas letras europeias Nair Nazaré de Castro Soares ...................................................................................... 255-282

António Cabral, o suor da tradição:

Apontamentos para uma abordagem ao autor transmontano Elisa Gomes da Torre …............................................................................................... 283-290

CULTURA

Autobiography: A Text of Life in a New Landscape Ana Clara Birrento ……............................................................................................... 293-304

O direito à informação no Estado de direito: aspetos da sua efetivação António Francisco de Sousa ......................................................................................... 305-326

COMUNICAÇÃO

A importância da inovação na tomada de decisão na microempresa:

o caso TOK BOLSAS Gilbert Angerami …...................................................................................................... 329-338

Os blogues corporativos como meio de comunicação organizacional Álvaro Cairrão, Galvão Meirinhos & Joana Costa ..................................................... 339-377

Comunicação não verbal: a influência da indumentária e da gesticulação na credibilidade do comunicador Maria de Fátima Ribeiro & Galvão Meirinhos ............................................................ 379-405

DIDÁTICA DAS LÍNGUAS

Leituras com Arte: da literacia crítica ou da arte de ler o mundo Maria da Graça Sardinha ……..................................................................................... 409-414

Leitura, literacia e escola: construções (im)perfeitas Maria da Graça Sardinha & João Machado …............................................................ 415-427

VÁRIA

Recensão: Alexandre Parafita, Antropologia da Comunicação.

Ritos, Mitos, Mitologias. Lisboa, Âncora Editora, 2012. Carlos Nogueira …........................................................................................................ 431-433

_______________________________________________

Revista de Letras, II, n.º 11 (2012), 67-104.

As edições da Arte da Grammatica Portugueza

de Pedro José de Figueiredo*

Sónia Duarte

Centro de Linguística da Universidade do Porto

Abstract

The present study aims to contribute to increase the knowledge of Figueiredo’s grammatical work (Arte da Grammatica Portugueza, Lisbon, 1799), updating

bibliographical data and establishing an inventory of editorial differences between the portuguese prints. The presentation of these variants will allow the identification of three groups of editions: i) the first two; ii) the third; iii) the last two. The results will be interpreted considering the evolution of Figueiredo’s doctrinal affinities, taken into account on the frame of the late eighteenth and early nineteenth centuries’ Portuguese and European grammatical tradition, in which stands out the influence of French rationalist grammar, whose impact on Figueiredo progressively increases from one edition to another.

Keywords: Historiography of Linguistics, Grammar, Pedro José de Figueiredo.

Resumo O presente trabalho pretende contribuir para aumentar o conhecimento da obra

gramatical de Figueiredo (Arte da Grammatica Portugueza, Porto, 1848), procedendo à atualização dos dados bibliográficos e ao inventário das diferenças entre as edições publicadas em Portugal. A exposição das variantes permitirá identificar três grupos de

edições: i) as duas primeiras; ii) a terceira; iii) as duas últimas. Os resultados serão interpretados à luz da evolução das afinidades doutrinais de Figueiredo, no quadro da tradição gramaticográfica portuguesa e europeia de finais do século XVIII e inícios do século XIX, onde se destaca a influência da gramática racionalista francesa, cujo reflexo em Figueiredo aumenta progressivamente ao longo das edições. Palavras-chave: Historiografia linguística, gramática, Pedro José de Figueiredo.

* Este trabalho foi realizado no âmbito das atividades financiadas pela Fundação de Ciência y

Tecnologia (SFRH/BD/74989/2010), em suporte da investigação realizada para o projeto de dissertação de doutoramento intitulado “La lengua y la gramaticografía españolas desde la historiografía gramatical portuguesa (1623-1848)” e inscrito no Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León, sob orientação da Professora Doutora María

Dolores Martínez Gavilán. Este estudo foi primeiramente apresentado em comunicação oral ao XXVIII Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, realizado em Faro, entre 25 e 27 de outubro na Faculdade de Ciências sociais e Humanas da Universidade do Algarve. Agradeço ao Prof. Doutor Rolf Kemmler os seus comentários à versão escrita que aqui se publica.

68 Sónia Duarte

1. Nota biobibliográfica

Os principais dados biobibliográficos sobre Pedro José de Figueiredo (1762-

1826) encontram-se coligidos por Inocêncio Silva no Diccionario

Bibliographico Português. Como esta informação já se encontra reunida, limitar- -me-ei a chamar a atenção para atualizações recentes no tocante à biografia

(Kemmler 2012: 105-107)1 e bibliografia (Duarte 2012a: 235-236),

desenvolvendo somente este último aspeto, pela sua coincidência com o tema deste estudo. No tocante à sua produção bibliográfica, é de assinalar que,

segundo, mais uma vez, os dados recolhidos em Silva (1862: tomo VI, 415-419),

a obra em estudo constitui a única obra gramaticográfica de Figueiredo, embora o seu contributo linguístico se estenda também à lexicografia

2. Observe-se ainda

que, no que toca à sua receção, a obra em análise alcançou maior projeção no

exterior que em território nacional, como foi já apontado em Duarte (2012a,

2012b), considerando, por um lado, o destaque que lhe foi dado nas entradas

relativas a Portugal de algumas enciclopédias estrangeiras3, e, por outro, a sua

escassa repercussão sobre os gramáticos portugueses e as críticas que lhe foram

dirigidas4.

Segundo Inocêncio da Silva (1862: tomo VI, 417), o texto em estudo teria

contado com quatro edições (1799, 1804, 1811, 1837) sendo errada a informação

prestada a este respeito por Vilela da Silva (1828: 76) sobre a existência de uma

edição de 18275. Efetivamente, o problema sobre a data da quarta edição decorre

da informação na folha de rosto das últimas edições, onde o mesmo número de

edição surge a par com diferentes datas.

1 No referido artigo, Kemmler contribui para a correção de alguns dados veiculados no Diccionario Bibliographico Português, nomeadamente no que diz respeito à data de óbito do gramático, que faleceu no dia 12 de fevereiro de 1826, e não no dia anterior, como estabelece

Inocêncio. 2 Com efeito, segundo Silva (1862: tomo VI, 418), para além dos muitos vocábulos que terá acrescentado à terceira edição do Diccionario da Lingua Portugueza (Lisboa 1823) de António de Morais Silva, Figueiredo terá ainda deixado um dicionário de sua própria autoria, cujo manuscrito,

segundo Verdelho (2003: 489) se terá perdido. 3 Entre elas está a Encyclopaedia Americana (Filadélfia 1844) de Francis Lieber, onde a gramática de Figueiredo é apresentada como sendo a melhor gramática portuguesa conhecida. 4 Desta questão se trata em Duarte 2010 e Duarte 2012a, focando concretamente a censura que lhe

foi feita por Jerónimo Soares Barbosa. 5 Segundo informa ainda Vilela da Silva (1828: 76), para além das edições portuguesas, terá

havido ainda uma edição brasileira não autorizada (Baía 1817).

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 69

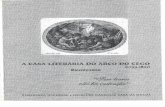

Figura 1: Folhas de rosto (edições de 1827 e 1837).

Segundo Inocêncio da Silva (1862: tomo VI, 417), a gralha estaria na data e apenas existiria a edição de 1837, embora posteriormente, o seu testamenteiro

Brito Aranha, no trabalho de ampliação e revisão do Diccionario Bibliographico

de Inocêncio Silva (1894: tomo XVII), como adverte Schäfer-Prieß (no prelo:

1.9.)6, pareça reconhecer a edição de 1827, sustentando “pelo confronto das

circunstâncias da impressão, que a edição que apareceu com o millesimo 1837, é

a mesma, só com a diferença do rosto”7. De facto, para além da impossibilidade

de Vilela da Silva ter conhecido em 1828 uma impressão de 1837, os dados do Registo de Obras da Impressão Régia, conforme se adverte já em Duarte (2012

a

e 2012b), confirmam que a gralha não está na datação, mas, eventualmente, na

numeração das edições, já que as edições de 1827 e 1837 correspondem,

6 A obra citada corresponde à tradução do trabalho de agregação (Habilitationsarbeit) da autora, originalmente publicado em 2000: Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 1822: Entstehungsbedingungen und Kategorisierungsverfahren vor dem Hintergrund der lateinischen, spanischen und französischen Tradition. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie; Band 300). Agradeço ao Prof. Doutor Rolf Kemmler a

cedência do texto inédito. 7 A investigadora alemã interpreta tal passagem como indicadora de que para Inocêncio da Silva teria havido uma “reimpressão sem alterações”.

70 Sónia Duarte

efetivamente, a duas edições diferentes8. Posto isto, considerando as fontes

arquivísticas anteriormente mencionadas, o texto de Figueiredo, no total das suas

cinco edições, contou com seis mil exemplares, impressos ao longo de trinta e

sete anos e com a seguinte distribuição:

INCM/AIN - Registo de Obras, 1797-1803 (AH/9A/1- lv. 28)

1.ª edição (1799) - acabada de imprimir e divulgada em 1800 - 1000 exemplares

INCM/AIN - Registo de Obras, 1804-1808 (AH/9A/1- lv. 29)

2.ª edição (1804) - acabada de imprimir e divulgada em 1805 - 1000 exemplares

INCM/AIN - Registo de Obras, 1810-1814

(AH/9A/1- lv. 31) 3.ª edição (1811) - 2000 exemplares

INCM/AIN - Registo de Obras, 1825-1828 (AH/9A/1- lv. 35)

4.ª edição (1827) - 1000 exemplares

INCM/AIN - Registo de Obras, 1836-1837 (AH/9A/1- lv. 39)

5.ª edição (1837) - 1000 exemplares

Quadro 1: edições segundo documentação do Arquivo da Imprensa Nacional.

Importa ainda chamar a atenção para o distinto valor destas edições

enquanto expressão fidedigna da intenção do autor, na medida em que apenas

três foram publicadas em vida do autor e apenas a primeira foi custeada pelo mesmo

9. É, no entanto, significativo que tenha havido edições póstumas, já que,

segundo Silva (1862: tomo VI, 416), o autor teria destruído parte dos seus

manuscritos, cuja publicação não desejava. Com efeito, segundo a mesma fonte (Silva 1862: tomo VI, 417), o manuscrito desta obra já se encontrava pronto para

publicação à data da morte do autor e foi vendido por uma criada e herdeira do

autor à casa que o veio a editar.

2. Cotejo de edições Antes de passar ao comentário das conclusões do cotejo, importa tecer

algumas considerações preliminares. A primeira, de ordem metodológica,

prende-se com o modo de realização do confronto textual. Nesse sentido, convém esclarecer que, tendo sido identificados três grupos de edições - as duas

primeiras por um lado, a terceira por outro, e, ainda por outro lado, as duas

últimas - na impossibilidade, por razões logísticas, de aceder diretamente a todas

as edições em simultâneo, foram definidos, como exemplares de base, os consultados da edição de 1804, 1811 e 1827, considerando critérios de ordem

prática e a quase identidade entre as edições de 1799 e 1804, por um lado, e as

8 Agradeço à Doutora Margarida Ramos, Diretora do Arquivo da Imprensa Nacional, e ao Prof. Doutor Rolf Kemmler, por meio de quem pude aceder aos resultados da consulta do referido arquivo, a sua valiosa ajuda nesta matéria. 9 Segundo a informação recolhida nos registos de obras da INCM/AIN, a segunda edição foi custeada por António Manoel Policarpo da Silva, a terceira, por João Henriques e as duas seguintes, pela Viuva Bertrand & Filhos. Observe-se, contudo, que, segundo os mesmos registos,

na segunda edição, ainda é o nome do autor que consta na figura do devedor. Em todos os três casos foi, portanto, custeada pelos livreiros, pelo que não se sabe qual o papel exato do autor no processo final de edição, a partir da primeira.

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 71

de 1827 e 1837, por outro. Como tal, por razões de economia de citação, sempre que os exemplares coincidam, será citada apenas uma dessas edições

10.

A segunda ordem de considerações incide sobre o objeto de estudo.

Primeiro, é conveniente justificar desde já que, pela impossibilidade de aceder a

todos os exemplares em suporte papel, não serão aqui tratadas questões de bibliografia material. Finalmente, deve ser esclarecido que o objeto central deste

estudo corresponde aos aspetos da teoria gramatical que fazem divergir as

edições e não tanto às questões de crítica textual. Não obstante, previamente à imersão naquele que pretende ser o foco do presente trabalho, será oportuno

fazer referência às diferenças observadas nos campos excluídos, ainda que não

seja senão para as apontar. A essa luz, há a registar variantes na informação oferecida pelos paratextos no tocante à indicação do autor

11, às autorizações dos

10 Da primeira edição foi consultado o exemplar conservado em microfilme na Biblioteca Nacional de Portugal (BN) com a cota L. 294 V. Da segunda edição consultou-se o exemplar guardado na Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) com a cota I-4-8. Para a terceira e quarta edição recorreu-se a digitalizações disponíveis em linha e de cuja hiperligação se dá conta na bibliografia final. Da quinta e última edição, consultou-se o exemplar conservado na BPMP com a cota I-4-9. Agradeço ainda a disponibilidade do Prof. Doutor Rolf Kemmler para a cedência dos seus exemplares das edições de Figueiredo. 11 Apenas nas duas últimas edições surge o nome do autor na folha de rosto, como se comprova da informação que na mesma aparece em cada edição: “ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / ordenada / EM METHODO BREVE, FACIL, E

CLARO, / offererecida / a / SUA ALTEZA REAL / o serenissimo senhor / DOM ANTONIO, / PRINCIPE DA BEIRA. // LISBOA, / NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA. / Anno m. dcc. xcix. / Com licença da Meza do Desembargo do Paço” (Figueiredo 1799: [1]).

“ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / ordenada / EM METHODO BREVE, FACIL, E CLARO, / offererecida / a / SUA ALTEZA REAL / o serenissimo senhor / DOM ANTONIO, / PRINCIPE DA BEIRA. / segunda impressão / para uso do Real Collegio dos Nobres. //

LISBOA, / NA IMPRESSÃO REGIA. / Anno m. dccciv. / Por ordem Superior” (Figueiredo 1804: [1]).

“ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / ordenada / EM METHODO BREVE, FACIL, E CLARO, / offererecida / a / SUA ALTEZA REAL / o serenissimo senhor / DOM ANTONIO, / PRINCIPE DA BEIRA. / Terceira Edicção para uso do Collegio Real de Nobres / e do Seminario do Patriarchado. // LISBOA, / NA IMPRESSÃO REGIA. / Anno m. dccc. xi. / Com licença (Figueiredo 1811: [1]).

ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / em methodo / BREVE, FACIL, E CLARO /

REFORMADA NESTA QUARTA EDIÇÃO / para uso / DO COLLEGIO REAL DE NOBRES, / e do / REAL SEMINARIO DO PATRIARCHADO, / por / PEDRO JOSÉ DE FIGUEIREDO, / Socio da Academia das Sciencias de Lisboa. // LISBOA: / NA IMPRESSÃO REGIA. Anno 1827. / Com Licença. / Vende-se em Casa da Viuva Bertrand, e Filhos, junto á Igreja / de Nossa Senhora dos Martyres, N.o 45 (Figueiredo 1827:[1]).

ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / em methodo / BREVE, FACIL, E CLARO / REFORMADA NESTA QUARTA EDIÇÃO / para uso / DO COLLEGIO REAL DE NOBRES, / e do / REAL SEMINARIO DO PATRIARCHADO, / por / PEDRO JOSÉ DE FIGUEIREDO, /

Socio da Academia das Sciencias de Lisboa. // LISBOA: / NA IMPRENSA NACIONAL. / 1837. / Vende-se em Casa da Viuva Bertrand e Filhos, junto á Igreja / de Nossa Senhora dos Martyres, N.o 45 (Figueiredo 1837: [1]).

72 Sónia Duarte

respetivos órgãos censórios12

, à introdução de modificações13

, destinatários14

e referências teóricas

15. São igualmente identificáveis lições divergentes em

resultado de opções ortográficas, de opções de redação e de gralhas. Tanto num

como noutro caso, contudo, são questões que, pela sua especificidade e pela sua

dimensão, mereciam visibilidade e enquadramento noutro lugar, como seja o de um estudo no domínio da teoria ortográfica ou mesmo de uma edição crítica do

texto em estudo – trabalho este que se encontra ainda por fazer.

No que concerne especificamente à teoria gramatical em sentido estrito, as divergências indiciam-se, num primeiro plano, a partir da forma como as edições

diferem em termos de estrutura, embora parte dessas diferenças também revelem

opções metodológicas distintas no que toca à didatização da teoria gramatical. Estas últimas, por constituírem matéria que escapa ao escopo definido para o

presente estudo, também não terão aqui desenvolvimento16

. Quanto às restantes

divergências, procurando reconstituir um índice a partir das diferentes partes da

obra e dos capítulos que as integram ou observando o índice analítico final, as opções de organização da informação permitem aferir sintonias ou desacordos

teóricos, de edição para edição. Reservar-se-á, contudo, o desenvolvimento

destes assuntos para mais adiante, já que a eles se dedicará espaço próprio seguidamente, organizando os resultados do cotejo de acordo com a própria

estruturação da obra: i) definição de gramática e consideração das suas partes;

ii) as partes da oração; iii) prosódia; iv) sintaxe.

2.1. A gramática e as suas partes

Contrastando as definições de gramática nas diferentes edições, registam-se

diferenças significativas entre as três primeiras e as duas últimas.

Grammatica he a Arte de fallar, e escrever bem, ou correctamente (Figueiredo 1811: 5). Grammatica (a) é a arte de fallar, e escrever correctamente segundo o uso recebido (Figueiredo 1827: 5).

No caso das três primeiras edições, a informação da autoria é, contudo, expressa na dedicatória,

assinada por Pedro José de Figueiredo. 12 Como se pode comprovar nas passagens transcritas na nota anterior, observando as diferenças a este respeito entre as quatro primeiras edições e a ausência, na quinta edição, de qualquer indicação deste teor. 13 Com efeito, a partir da edição de 1827, figura no frontispício da obra a indicação de “reformada”. 14 A partir de 1811, é fornecida igualmente na folha de rosto a indicação de que a obra é concebida para o uso também do Seminário do Patriarcado, além do Colégio Real de Nobres, já indicado nas edições anteriores. 15 Apenas nas duas últimas edições aparece uma citação da Minerva, de Francisco Sánchez de las Brozas, transcrita em epígrafe, numa página entre a folha de rosto e a dedicatória. 16 Sucintamente, nas duas últimas edições, observa-se um maior investimento na informação em

nota, o qual passa tanto pela ampliação da mesma (em qualidade e número) como pela sua diferenciação entre notas de rodapé (estritamente informação bibliográfica e remissão para notas de fim) e notas de fim (desenvolvimento teórico).

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 73

Tais diferenças residem fundamentalmente na ênfase dada, na quarta e quinta edições, ao valor do uso

17 e na nota final com que, nas mesmas edições,

tal definição é complementada18

. Nessa nota, desenvolve-se a explicação do

conceito de gramática, sublinhando a sua aplicabilidade também à oralidade, e

introduz-se informação acerca da etimologia da palavra e sobre a teorização acerca deste conceito, quer na tradição clássica quer coeva.

Outro aspeto que separa as edições é o facto de apenas nas duas últimas se

fazer referência às partes da gramática, conforme também já pôs em evidência Moura (2012: 187) e como se expõe seguidamente.

As palavras ou se consideram soltas, isto é, cada uma por si; ou ligadas, e reunidas no contexto da oração [...].

Daqui vem as quatro partes, em que se divide a Grammatica: Orthografia, Prosodia, Etymologia, e Syntaxe (b) (Figueiredo 1827: 5).

Nas duas edições finais, justifica-se ainda em nota19

a opção tomada em

termos da ordem no tratamento das referidas partes, pela prevalência da “ordem da doutrina” (o exemplo e autoridade da tradição gramaticográfica anterior) em

detrimento da “ordem natural” (ordem lógica). Pela mesma razão, como justifica

também na mesma nota, Figueiredo exclui da sua obra o tratamento da

ortografia. Na sua conceção quadripartida de gramática, destaca-se igualmente, a opção pela designação etimologia. Como explica Schäfer-Prieß (no prelo: 4.2.3),

se bem que na tradição clássica este conceito está associado à origem das

palavras, a partir da Idade Média, a noção de etimologia vem a assumir entre alguns gramáticos um sentido próximo ao que tem atualmente o termo

morfologia20

, embora outros gramáticos preferissem a expressão analogia.

A opção de Figueiredo é partilhada, como esclarece Schäfer-Prieß (no prelo:

4.2.3), por destacados gramáticos coevos, como José António dos Reis Lobato e

17 Neste aspeto, Moura (2012: 187) identifica semelhanças com a definição de César Dumarsais: “[...] la Grammaire est l’art qui apprend les réfléxions que l’on a faites sur les mots & sur les façons de parler d’une langue pour parvenir à la parler et à l’écrire corectement, c’est-à-dire, selon l’usage reçu” (Dumarsais 1731: 6). 18 “Grammatica é vocabulo latino de origem grega da voz γρὰμμα, que quer dizer letra, como significando arte, que tèm por fundamento as letras de que se formam as palavras, que esta arte tem como materia propria de suas indagações. Não só compréhende o escrever bem, senão tambem o bem fallar, como disse Quintiliano liv. I. cap. 5. Começou rude, e imperfeita como todas

as artes. Nestes ultimos tempos acha-se muito aperfeiçoada pela mediante applicação com que se tem dado a seu estudo muitos de conhecida erudição» (Figueiredo 1827: 115, n. 1). 19 “Ainda que seja a ordem natural das partes da Grammatica, a que seguimos, de orthografia, prozodia, etymologia, e syntaxe, porque primeiro está tratar das letras, depois das syllabas, em terceiro lugar das palavras, e ultimamente da oração, contudo grammaticos mui doutos, seguindo com razão a ordem da doutrina, tratam em primeiro lugar da etymologia, depois da prozodia, e ultimamente da syntaxe: e omittem de ordinario em seus compendios a orthografia: e assim o pratiquei tambem a exemplo delles” (Figueiredo 1827: 115, n.2). 20 Como referência adota-se aqui a definição disponibilizada na edição em linha de Xavier & Mateus (1990-1992): “disciplina da linguística que descreve e analisa a estrutura interna das palavras e os mecanismos de formação de palavras”.

74 Sónia Duarte

Jerónimo Soares Barbosa, não obstante, nestes últimos, como adverte a mesma investigadora (Schäfer-Prieß no prelo: 4.2.3), o conceito em questão esteja mais

associado ao de partes do discurso (designadas como “espécies de palavra”21

)

que ao de voz ou palavra, como se observa em Figueiredo:

A Etymologia é a parte da Grammatica, que ensina a conhecer e distinguir entre si as diversas vozes ou palavras da oração (Figueiredo 1827: 6).

2.2. As partes da oração

Na linha da tradição gramatical racionalista inspirada em Sánchez de las

Brozas – a quem Figueiredo apresenta como modelo nas duas últimas edições (Duarte 2012

b) – o autor do texto em estudo sustenta - com pequenas variações

de formulação entre as três primeiras e as duas últimas edições - uma mesma

proposta de divisão das partes do discurso, que apenas difere do esquema triádico sanctiano pela adição do artigo, inexistente na língua latina.

Pedro José de Figueiredo

As partes da Oração Portugueza são quatro: Artigo, Nome, Verbo, e Particula (1811: 5).

As vozes ou palavras de que se compõe a oração portugueza, são quatro: Articulo, Nome, Verbo e Particula (1827: 6).

Sánchez de las Brozas

Pues bien, puesto que el objetivo del gramático es la oración, veamos de qué consta la oración, de manera que no haya entre ello nada que no pueda estar en la oración. Son tres las cosas: nombre, verbo y partícula (1995[1587]: I, 2).

Quadro 2: As partes da oração.

Apesar da divisão quadripartida, a estrutura da obra denuncia uma conceção

ternária, como se pode concluir do facto de artigo e nome integrarem, em todas

as edições, a mesma parte do livro relativo à etimologia, sendo que às restantes categorias (verbo e partículas) correspondem diferentes partes do mesmo (parte

II e III respetivamente). Seja como for, como também se expôs já em Duarte

(2012b: 301) no que concerne às suas fontes e considerando a informação

21 É o que se conclui da leitura das seguintes passagens:

“A Etimologia, que ensina as especies de palavras, que entrão na composição de que qualquer Oração, e analogia de suas variações e propriedades geraes” (Barbosa 1822: 1).

“A Etymologia, de que havemos de tratar em primeiro lugar, (a) he a parte da Grammatica, que ensina as diversas especies de palavras, que entrão na oração portugueza, e as suas propriedades.

(a) Sem embargo de ser a Etymologia a terceira parte da Grammatica, commummente os Grammaticos della tratão em primeiro lugar, por dar a noticia da diversidade, e propriedades das palavras, que entrão na oração, cuja sciencia, he necessaria para se entender bem a Orthografia e Prosodia” (Lobato 1825[1770]: 2; 2, n. a).

Apesar de se ter consultado uma das edições da Arte de Lobato mais próxima da terceira

edição da de Figueiredo, tal definição e advertência remontam já à primeira edição, datada de 1770. Observe-se ainda, na terceira destas passagens, a semelhança entre Lobato e Figueiredo no tocante à justificação da ordem escolhida para tratamento das partes da Gramática.

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 75

recolhida por Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.2.2.2.) a respeito de propostas tripartidas de gramáticos portugueses que antecederam Figueiredo, é possível

que este se tenha baseado na tradição portuguesa precedente e não diretamente

no Brocense. Seguidamente, tratar-se-ão as diferenças entre edições no âmbito

das diferentes partes da oração, organizando-as a partir da proposta de Figueiredo.

2.2.1. Artigo Quando cotejadas as definições do artigo nas diferentes edições, destacam-

se dois aspetos: i) a oposição entre a noção de caso (presente nas três primeiras

edições) e a de relação (nas duas últimas), sendo que desta matéria se tratará mais adiante no âmbito da sintaxe; ii) o desaparecimento do critério semântico

nas edições de 1827 e 1837, para se manter apenas o critério sintático-

-colocacional e funcional.

Artigo he uma voz, que nada significa, mas precede ao Nome, e serve para denotar o genero, o caso, e o numero do mesmo Nome (Figueiredo 1804: 6)22

Artigo he huma voz, que nada significa determinadamente, mas precede ao Nome, e

serve para denotar o genero, o caso, e o numero do mesmo Nome (Figueiredo 1811: 6)23. Articulo é a voz, ou a parte da oração, que precede ao Nome como signal, ou distinctivo

de suas propriedades,[sic] As propriedades do Nome são tres: Genero, Numero, e Relação (Figueiredo 1827: 6).

A evolução verificada não se processa, contudo, de acordo com o que

Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.5) identifica como sendo a tendência evolutiva

geral no corpus de gramáticas por si estudado:

um inequívoco desenvolvimento a partir do critério morfológico 2-m-fle («serve para a flexão do substantivo») e sintagmático 2-pos («está antes do substantivo») até chegar ao critério semântico 2-s-rel («modifica o significado do substantivo») o que, por sua vez, se pode fazer derivar de uma mudança dos texto-modelo de tradição latina para a Grammaire

Générale (cf. Schäfer 1993a: 66, 69).

Finalmente, as edições divergem ainda no facto de, nas notas finais das duas últimas edições (Figueiredo 1827: 116-118 n. 3, n 4), se dar conta de aspetos da

teoria de Figueiredo sobre o artigo que foram objeto de censura por Barbosa:

nomeadamente, a consideração das formas de, do(s), da(s) como artigo e, intimamente ligada à mesma, a noção do papel do artigo como indicador das

propriedades do nome, especialmente no que concerne à sua variação de acordo

com a função sintática assumida. Tal matéria não será, contudo, desenvolvida aqui, pois dela já se tratou com detalhe noutro lugar (Duarte 2010 e 2012

a).

22 Todos os negritos em citações são meus. 23 É de registar que, nas edições anteriores, esta ideia de determinação aplicada ao artigo só aparece no contexto da distinção entre definido e indefinido.

76 Sónia Duarte

2.2.2. Nome Na definição desta categoria gramatical, as edições de 1827 e 1837

diferenciam-se das três anteriores pela tónica no papel oracional do nome, o que

parece mais acorde com o acrescido valor da sintaxe na teoria gramatical dos

séculos XVIII e XIX. Essa orientação é identificável quer na alusão explícita ao contexto oracional, quer na correspondência com a função sintática de sujeito.

O nome he a palavra, com que significamos alguma cousa, ou a sua qualidade, como:

Homem, Prudente (Figueiredo 1804: 6). O Nome é a voz, ou a palavra, com que na oração, designamos o sujeito, ou a sua

qualidade, como: homem, prudente (Figueiredo 1827: 7).

Como foi já apontado por Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.1) e por Assunção

(2004: 39), Figueiredo segue a divisão entre nome adjetivo e nome substantivo proposta por Lobato – embora com antecedentes na tradição gramatical

portuguesa desde a Grammatica da Lingua Portuguesa de João de Barros

(Lisboa 1540), como refere Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.1). No quadro da

descrição da primeira das duas espécies de nomes referidas, registam-se igualmente diferenças entre as edições, que passam, sobretudo, pela ampliação,

em nota final nas duas últimas, da informação sobre as fontes e da reafirmação

da rejeição da declinação em português, que, como já foi dito, carateriza estas mesmas edições

24.

Também no que toca à formação do plural, observa-se uma mudança de

perspetiva quanto ao conceito de declinação: enquanto nas três primeiras edições, a exposição se organiza primeiramente em função da declinação a que

pertencem os nomes, nas duas últimas edições, a estruturação do texto é feita

exclusivamente em função da terminação daqueles. Além disso, nestas mesmas

edições (Figueiredo 1827: 118-119, n. 19), são ampliadas as fontes de Figueiredo para os casos terminados na grafia <-ão>, abrangendo para além da

ortografia de Duarte Nunes de Leão (Orthographia da lingoa portuguesa,

Lisboa 1536), as de Álvaro Ferreira de Vera (Ortographia ou arte para escrever certo na lingua portuguesa, Lisboa 1631) e a de João Franco Barreto

(Ortografia da Lingua Portugueza, Lisboa 1671). Observa-se ainda ao longo das

edições um investimento progressivo na informação sobre os modelos de Figueiredo para o caso concreto do plural da palavra mel (Figueiredo 1804: 10,

n. 4; 1811: 10, n. 4; 1827: 120, n. 11).

24 “A divizão dos nomes pelas letras, em que acabam, para distinguir as suas differentes relações, é de Barros em sua grammatica pag. 102; adopteia-a até com os mesmos paradigmas, não por admittir declinação nos nomes, como os gregos, e latinos, porque todos sem nenhuma mudança são em cada numero iguaes entre si, tirada a differença de singular a plural, mas por acabarem

unicamente todos nestas letras, como trazem em suas orthografias Leão pag. 35, Vera pag. 27 R e 43, Pereira pag. 21, e Barreto cap. 47, pag. 189, e julgar, que ficariam por este modo com maior clareza as regras de formação dos pluraes” (Figueiredo 1827: 118, n.5).

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 77

No tocante à descrição do nome adjetivo, destaca-se apenas o facto de as três primeiras edições apresentarem paradigmas de declinação que desaparecem

nas de 1837 e 1827, bem como o facto de que os exemplos e modelos teóricos a

respeito da formação do superlativo se vão ampliando ao longo do percurso

editorial da obra em estudo25

. Estando a teoria pronominal incluída na parte que respeita aos nomes

adjetivos, é de registar ainda algumas divergências editoriais no domínio

específico dos pronomes. Uma dessas diferenças concerne à classificação, observando-se que, no corpo do texto, a subcategoria dos pronomes possessivos

só aparece nas três primeiras edições, conforme é observável abaixo, no quadro

3. Contudo, as edições de 1827 e 1837 revelam incoerência entre o exposto a este respeito no corpo do texto e o disposto no índice final, onde os pronomes

possessivos figuram juntamente com os restantes. Parece provável que se trate

de um erro de edição, no entanto, uma vez que, ao contrário do que sucede com

as restantes classes de pronomes, em nenhuma edição se dá tratamento específico dos pronomes demonstrativos no resto desta secção, a dificuldade está

em determinar se tal corresponderá a erro de adição no índice a partir de cópia

de edição anterior ou de um erro por omissão no corpo do texto.

“Divide-se o Pronome em Demonstrativo, Reciproco, Possessivo, Relativo, e Interrogativo” (Figueiredo 1804: 15).

“Divide-se o Pronome em demonstrativo, reciproco, relativo, e interrogativo” (Figueiredo 1827: 14).

(Figueiredo 1804: [114])

(Figueiredo 1827: [110])

Quadro 3: Pronomes.

25 Com efeito, a partir da terceira edição, ampliam-se exemplos das exceções à regra geral para os superlativos terminados em <o> e <e> (Figueiredo 1804: 13; 1811: 13; 1827: 12-13). De resto, nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 121, n. 13), acrescenta-se uma nota sobre a introdução do superlativo em português, remetendo-se para Sá de Miranda como primeiro utilizador. Para além

de haver mais notas sobre o superlativo nas duas últimas edições (sete, versus cinco, nas três primeiras), as que são partilhadas entre edições são consideravelmente ampliadas nas de 1827 e 1837.

78 Sónia Duarte

Para além da situação anteriormente referida, as edições diferem ainda no grau de aprofundamento da reflexão sobre as tipologias propostas e em algumas

formas dos paradigmas. Com efeito, diferem na informação prestada sobre as

formas neutras, sendo que esta, a partir da terceira edição, é ampliada, com

ligeiras diferenças, por uma reflexão sobre a natureza categorial destas formas.

Comtudo, como no Portuguez da mesma sorte que nas outras linguas vulgares não ha nomes neutros, tomam se sempre estas terceiras formas substantivadamente (Figueiredo 1811: 16, n. 11).

Como no Portuguez da mesma sorte que nas outras linguas vulgares não ha nomes neutros, com quem elles hajam de concordar, alguns entendem estas terceiras formas como substantivos particulares, a que se podem unir adjetivos, que tem só genero masculino, e carecem de plural (Figueiredo 1827: 125, n. 20).

No caso dos demonstrativos, apenas nas duas últimas edições é feita

referência à ambivalência categorial das suas formas compostas.

Algumas vezes não são estes rigorozos pronomes, mas usam-se como adjectivos,

acompanhando, e modificando os mesmos nomes, que por si só podiam significar (Figueiredo 1827: 15).

Observam-se ainda diferenças entre as três primeiras e as duas últimas

edições nos paradigmas dos demonstrativos (e recíprocos), nas formas do caso

acusativo / relação de paciente (Figueiredo 1804: 15-16; 1827: 14-15), bem

como divergências no tocante aos pronomes relativos, pela referência nas três primeiras edições (Figueiredo 1799: 17) à declinação de qualquer, quemquer,

inexistente nas de 1827 e 1837.

As edições diferem ainda na exposição acerca do género dos nomes. Para além de variações na terminologia usada para referir-se ao que hoje designamos

como epicenos26

e do acréscimo de informação resultante da revisão e aumento

das últimas edições27

, destacam-se outras situações. Uma dessas situações

corresponde, como se ilustra nas passagens transcritas no quadro 4, ao recurso a tipologias diferentes de acento no âmbito do reconhecimento do género:

enquanto, nas primeiras edições, há opção pelo acento de quantidade, nas

últimas, recorre-se ao de intensidade. Outra questão a salientar é o facto de que, enquanto as três primeiras

edições, recorrem à noção de declinação articulada com a de terminação, as

duas últimas omitem a primeira, recorrendo em seu lugar à classificação dos sons e letras, como é visível nos fragmentos do índice geral reproduzidos no

quadro 4.

26 Opção pelo termo promíscuos nas três primeiras edições (Figueiredo 1799: 19) em lugar de epicenos (Figueiredo 1827: 18). 27 Tal é feito, sobretudo, através das notas complementares, como é observável pelo cotejo do texto das primeiras edições (Figueiredo 1804: 19, n. 1; 20, n. 2, n. 3; 21, n. 4) com o das últimas (Figueiredo 1811: 19, n. 1; 20, n. 2, n. 5; Figueiredo 1827: 125, n. 21 e n. 22, n. 23; 126, n. 24).

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 79

“[São femininos] os Nomes que tem no final ice com a penultima longa, como; Velhice, Sandice, e os que acabam em é longo, assimcomo: Galé, Polé, Maré, com os monosyllabos Fé, Sé [...]” (Figueiredo 1804: 20).

“[São femininos] os que tem no final ice com a penultima aguda, como; velhice, sandice, e os que acabam em é agudo, assimcomo: galé, polé, maré, com os monosyllabos fé, cré, sé [...]” (Figueiredo 1827: 18).

(Figueiredo 1804: [114]).

(Figueiredo 1827: [110]).

Quadro 4: Género dos nomes.

Tanto a opção de acentuação como a que é feita no quadro das noções de

declinação/terminação parecem relacionar-se com um contexto teórico de

rejeição da aplicação às línguas vulgares de conceitos próprios da tradição de

descrição do latim, o qual, na obra de Figueiredo, como se aponta ao longo deste estudo, se acentua das primeiras para as últimas edições.

2.2.3. Verbo Como se pode constatar nas passagens seguidamente transcritas, as edições

da obra em estudo não coincidem nos critérios que suportam a definição desta

categoria.

Verbo he a voz, com que na Oração significamos acção, affirmando uma cousa de outra; não se declina por casos, como o Nome, mas conjuga se por Modos, Tempos, e Pessoas (Figueiredo 1804: 23).

Verbo he a voz, com que na oração significamos acção, que alguem pratica, ou recebe

(Figueiredo 1827: 21).

Se bem que todas revelam a presença do critério semântico, apenas nas três primeiras este remete cumulativamente para os conceitos de ação e afirmação e

apenas nessas, igualmente, está presente o critério formal (flexão). Sendo que

ambos os critérios anteriormente referidos caraterizam a definição de verbo na tradição gramatical de tendência descritivo-normativa que precede esta obra

(Schäfer-Prieß no prelo 4.5.3.6. 1.), observa-se, por outro lado, que apenas na

quarta e quinta edições a definição apresentada comporta uma alusão aos papéis

80 Sónia Duarte

lógico-sintáticos do verbo, o que, inversamente, aponta para a sua sintonia com a tendência racionalista, para a qual se reorienta a gramaticografia europeia a

partir da Grammaire Générale et Raisonnée (GGR) de Antoine Arnauld e

Claude Lancelot (Paris 1660), pese embora o abandono da noção de afirmação,

igualmente cara aos autores de Port-Royal28

, como observa Schäfer-Prieß (no prelo 4.5.3.6.1.). Se bem que, como põe de manifesto a mesma investigadora

(Schäfer-Prieß no prelo 4.5.3.6.1.), Figueiredo é dos poucos gramáticos

portugueses a incluir ainda o critério morfológico posteriormente ao termo do primeiro quartel do século XVIII

29, por outro lado, segundo a mesma autora, é

neste ponto seguidor do modelo da GGR, sendo o primeiro a oferecer uma

definição claramente assente na componente semântica e lógica, que é a que, a partir de finais do século XVIII, impera na teoria verbal europeia.

Relativamente ao plano da tipologia verbal, também nesta se observam

divergências assinaláveis, indiciadas no seguinte quadro:

(Figueiredo 1804: [115])

(Figueiredo 1811: [117])

(Figueiredo 1827: [111])) Quadro 5: O verbo - classificação.

Considerando a classificação assente no género dos verbos, todas as edições

dividem primeiramente esta categoria em ativos e passivos, no que, como já se apontou noutro lugar (Duarte 2012

b: 301-302), poderá ver-se certa aproximação

à doutrina do Brocense, para quem apenas existem estas duas subclasses30

,

28 “Et c’est proprement ce que c'est le verbe, un mot dont le principal usage est de signifier l'affirmation: c'est à dire, de marquer que le discours où ce mot est employé, est le discours d'un homme qui ne conçoit pas seulemẽt les choses, mais qui en juge & qui les affirme (Arnauld &

Lancelot 1660: 90). 29 Para além da obra de Figueiredo, a investigadora apenas identifica o caso da Gramática filosófica, e ortografia racional da língua portuguesa de Bernardo de Lima e Melo Bacelar (Lisboa 1783) e o do Breve compendio da gramática portuguesa, publicado anonimamente (Lisboa 1786), mas cuja autoria Kemmler / Assunção / Fernandes (2010) e Kemmler (2011) atribuem a Francisca de Chantal Álvares. 30 “Todos los verbos son activos o pasivos; no existen los neutros y comunes, ni las especies inventadas por gramáticos” (Sánchez de las Brozas 1995[1587]: III, 2). Tal, contudo, não significa

necessariamente que a referência teórica de Figueiredo seja o próprio Brocense, já que, como adverte Ponce de León (2005: 450, 458-461; 2006: 159-160), a teoria sanctiana teve uma importante repercussão nas artes latino-portuguesas dos séculos XVII e XVIII, da qual Ponce de

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 81

negando a tradicional divisão em ativo e passivo, neutro, comum e depoente, que remonta a Prisciano (Moura 2012: 293) e é observável na tradição portuguesa

desde João de Barros, como indica Schäfer-Prieß (4.5.3.6.1.). Contudo, as

diferenças entre edições relativizam essa aproximação ao Brocense, na medida em que respeitam precisamente à expansão dessa primeira bipartição (em ativo e

passivo) e, mais concretamente, à forma como se concebem as subespécies do

verbo ativo. Como é visível acima, no quadro 5, enquanto que, nas três primeiras

edições, o transitivo – e, em 1811, também o intransitivo – estão entre as restantes subclasses do verbo ativo, nas duas últimas, formam um segundo nível

dessa tipologia, o qual, por sua vez, deriva num terceiro nível, pela subdivisão

do verbo transitivo em recíproco e reflexivo. Na quarta e quinta edições, destaca-se ainda o desaparecimento da subcategoria do verbo neutro, apontando,

para mais um traço de coincidência com o Brocense, como evidencia a passagem

da Minerva já citada (Sánchez de las Brozas 1995[1587]: III, 2) e como já foi

comentado em Duarte (2012: 302). Tal categoria figura nas três primeiras edições coincidindo com a do verbo intransitivo, mas, ao contrário da edição de

1811, em que essa identificação também está expressa no Índice Geral, nas duas

primeiras, tal apenas é visível no corpo do texto.

Verbo Neutro, ou Intransitivo, he o que manifesta a acção simplesmente, sem haver pessoa, ou cousa, em quem recaia fóra do sujeito, que a faz, assimcomo: Durmo, Folgo, Rio, Desmaio, Adoeço, pois a significação destes Verbos não sahe fóra de si, nem recahe, ou se emprega em cousa differente (Figueiredo 1804: 23).

[...] Os verbos Neutros, ou Intransitivos carecem todos da voz Passiva [...] (Figueiredo 1804: 85). No seu conjunto, é possível que as divergências entre edições no sentido da

pulverização e redução da tradicional tipologia procurem certa harmonização da

proposta da tradição gramaticográfica de cunho descritivo-normativo com a de inspiração sanctiana.

Considerando a classificação em função das propriedades do verbo,

é comum a todas as edições a divisão em verbo substantivo e verbo adjetivo. As divergências editoriais não residem, portanto, nas subespécies propostas, mas

León oferece como exemplo, em termos de teoria verbal, a proposta bipartida de Amaro de Roboredo (Methodo grammatical para todas as línguas, Lisboa, 1619) ou a insistência nas categorias de ativo, passivo e neutro presente no Novo methodo de grammatica latina para uso das escholas da Congregação do Oratorio de António Pereira Figueiredo (Lisboa, 1752) e na Gramatica Latina (Barcelona, 1758) de Luis António Verney. Entre os textos gramaticográficos do português publicados no século XVIII, aparece já claramente na Arte da grammatica da lingua portugueza de António José dos Reis Lobato (Lisboa, 1770) e em João Joaquim Casimiro (Método

gramatical resumido da língua portuguesa, Porto, 1792), como expõe Moura (2011: 621) e ainda, como refere Ponce de León (2006: 160-161), nas Proluzões (Lisboa, 1794) de João Pinheiro Freire da Cunha.

82 Sónia Duarte

sim na descrição das mesmas31

, no tratamento das propriedades verbais32

e no desenvolvimento da sua explicação

33.

Outro dos pontos em que há a registar divergências editoriais diz respeito

aos paradigmas verbais. Entre elas, sobressai a ampliação dos tempos34

através

de formas compostas, o que, por um lado, corresponde ao desdobramento dos paradigmas das três primeiras edições

35. É, a título de exemplo, o caso das

formas de pretérito do indicativo, aqui ilustrada com o verbo ser:

31 É o caso (i) dos conceitos associados ao verbo substantivo e (ii) da informação sobre

correspondência dos verbos auxiliares na língua latina, que diferem das três primeiras para as duas últimas edições.

(i) “O Verbo Passivo ou he Substantivo, ou Adjetivo. O Primeiro significa substancia, e leva em si significação Passiva, e sómente he o Verbo Ser [...]” (Figueiredo 1811: 24). “O passivo ou é substantivo, ou adjetivo. O primeiro significa ser, ou existencia do sugeito, e leva em si significação passiva, e sómente é o verbo Ser [...]” (Figueiredo 1827: 22).

(ii) “[...]Verbo Haver Activo, e significa Ter, Possuir, Alcançar [...]” (Figueiredo 1811: 25, n. 1). “[...] o verbo haver activo, que corresponde ao verbo habeo latino, que significa ter, possuir, alcançar [...]” (Figueiredo 1827: 127, n.27).

As edições diferem ainda em que, nas três primeiras, na aceção impessoal de haver, não se inclui, juntamente com a noção de existir, a ideia de permanecer, como ocorre em 1827 e 1837. Nas três primeiras edições, inclui-se, em seu lugar, a de ser.

“[...] e o terceiro he o Verbo Haver Impessoal, que significa Ser, ou Existir [...]” (Figueiredo 1811: 25, n. 1).

“[...] e o terceiro o verbo haver impessoal, que significa permanecer, existir [...]” (Figueiredo 1827: 127, n.27).

32 Essas propriedades são três, nas três primeiras edições (Figueiredo 1799: 24): modo, tempo e

pessoa; e quatro, nas duas últimas (Figueiredo 1827: 22): modo, tempo, número e forma. No fundo, o conceito de pessoa, que figura nas edições de 1799, 1804 e 1811, desdobra-se, nas posteriores, nos de número e forma.

“Chamamos propriedades no Verbo as suas differentes fórmas, que seguem nos Modos, Tempos, e Pessoas; e neste sentido se divide o Verbo em Regular, e em Irregular” (Figueiredo 1811: 24).

“Dão-se no verbo quatro propriedades: modo, tempo, numero, e forma. [...] Emquanto a estas propriedades divide-se o verbo em regular, e irregular” (Figueiredo 1827: 22).

A primeira proposta coincide com a de Lobato e Casimiro, como advertem Fontes (2006: 139) e Moura (2011: 624). 33 Apenas em 1827 e 1837 se descreve em que consiste cada uma dessas propriedades (Figueiredo 1827: 22; 148: n. 2). 34 Para além das diferenças no conteúdo, são também observáveis diferenças na designação dos tempos verbais: i) “Participio do Preterito Passivo” e “Participio da Passiva”, nas primeiras edições, versus “participio passivo” ou “participio”, nas duas últimas; ii) “infinito”, nas três primeiras edições, versus “infinitivo”, nas duas últimas; “mais que perfeito” nas três primeiras,

versus “pluscuamperfeito”, nas duas últimas. 35 Embora Lobato também inclua tempos compostos no seus paradigmas (Lobato 1825[1770]: 61-142), esses tempos em concreto não coincidem num e noutro gramático.

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 83

(Figueiredo 1811: 26)

(Figueiredo 1827: 24)

Quadro 6: Formas compostas – paradigmas.

Como demonstra o quadro 7 – com destaque para as formas em negrito –,

tal ampliação respeita aos seguintes casos: pretérito perfeito composto, pretérito

mais-que-perfeito composto e futuro primeiro composto (em ambos os casos,

tanto no indicativo como no conjuntivo) e gerúndio composto.

1799, 1804 e 1811 1827, 1837 Modo Indicativo

Tempo Presente Preterito Imperfeito Preterito Perfeito

Preterito mais que Perfeito Futuro Primeiro Futuro Segundo

Modo Imperativo

Presente

Modo Conjunctivo Tempo Presente Preterito Imperfeito Preterito Perfeito Preterito mais que perfeito Futuro Primeiro

Futuro Segundo

Indicativo Prezente Pretérito Imperfeito Pretérito Perfeito

Pretérito Perfeito composto Pretérito Plusquamperfeito

Pretérito Plusquamperfeito composto Futuro Primeiro

Futuro Primeiro composto Futuro Segundo

Imperativo

Prezente

Conjunctivo Prezente Pretérito Imperfeito Pretérito Perfeito

Pretérito Perfeito composto Pretérito plusquamperfeito

Pretérito plusquamperfeito composto Futuro Primeiro

Futuro Primeiro composto Futuro Segundo

84 Sónia Duarte

Modo Infinitivo Tempo Presente, e Preterito Imperfeito Preterito Perfeito, e mais que Perfeito Futuro Gerundio Supino

Infinitivo Prezente, e Pretérito imperfeito Pretérito Perfeito, e plusquamperfeito Futuro Gerundio

Gerundio composto Supino

Quadro 7: Paradigmas verbais.

Outro dos aspetos a realçar nos paradigmas concerne aos verbos auxiliares. Em 1827 e 1837, regista-se a admissão de ter paralelamente a haver como

auxiliar de todos os tempos compostos, enquanto que, nas três primeiras edições,

isso acontece apenas no modo infinitivo36

. Convém ainda referir a existência de diferenças quanto à ampliação da informação sobre este tipo de verbos

37, apesar

de, na maioria, serem questões de maior pormenor.

No caso da formação da voz passiva, registam-se fundamentalmente duas diferenças entre as edições: i) manutenção das formas compostas do indicativo e

conjuntivo no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro primeiro, e

do gerúndio nas três primeiras edições versus o seu total desaparecimento nas

subsequentes, como se deduz da observação dos paradigmas (Figueiredo 1811: 44-47; 1827: 49-52); ii) associação, nas três primeiras edições, da passiva reflexa

36 Os casos em que, nas três primeiras edições se admitem explicitamente os dois auxiliares (ter e haver) são os seguintes: modo infinitivo – pretérito perfeito e mais que perfeito, futuro e gerúndio. Figueiredo considera ainda que tanto haver como ter “ajudam a formar alguns tempos compostos, ou por circumloquio tanto na voz Activa, como na Passiva” (Figueiredo 1804: 25), o que leva a pensar que tem em mente outras situações além das indicadas. 37 Enquanto que, nas três primeiras edições (Figueiredo 1804: 25-34), os auxiliares são apenas identificados pela forma de infinitivo, no caso das duas últimas, são agrupados e identificados da

seguinte forma: auxiliar passivo (ser), auxiliares activos (haver e ter) (Figueiredo 1827: 23-35). Acresce ainda que, no caso do verbo ser, observa-se variação na grafia com que nas diferentes edições se regista a forma arcaica da terceira pessoa do plural do presente do indicativo: sam (Figueiredo 1804: 26, n. 2 ) vs. são (Figueiredo 1827, 127, n. 28). Note-se, contudo, que a variação <-am> / <-ão> não é uma das marcas distintivas entre os diferentes grupos de edições. Outra questão é ainda a ampliação desta nota das três primeiras para as duas últimas edições, pela alusão, a partir da de 1827, à forma de segunda pessoa do plural e do modo conjuntivo, bem como a indicação de fontes textuais e a especulação sobre o papel do espanhol no caso do conjuntivo. No

caso do verbo haver, regista-se a ampliação, nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 128, n. 29), da nota que já aparece nas edições anteriores sobre as duas formas de terceira pessoa plural do verbo em questão (Figueiredo 1804: 28, n. 3), pela inclusão de uma crítica e denúncia da prática corrente de não concordância destas formas com o singular e pela ampliação dos exemplos oferecidos na referida nota. Do mesmo modo, regista-se, nas três primeiras edições (Figueiredo 1804: 31), a não consideração do futuro do infinitivo no paradigma de haver (presente, por outro lado, nas duas últimas edições), embora esse tempo esteja contemplado nos demais verbos auxiliares e nos regulares. Por fim, a terceira edição reveste-se de algumas singularidades

relativamente às restantes, como seja o admitir, no caso do verbo ser, na terceira pessoa do singular, a variação ortográfica “He, ou É” (Figueiredo 1811: 28, n. 3) e proceder à ampliação dos compostos de ver, com precaver e prover (Figueiredo 1811: 64).

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 85

a sujeitos inanimados38

e associação da mesma, nas duas últimas, à negação do caráter reflexivo do pronome e à terceira pessoa do singular. Tal é o que se

conclui do confronto das seguintes passagens:

Além desta Passiva ordinaria feita com o Verbo Ser, e o Participio do Preterito, temos outra maneira de supprir a voz Passiva, principalmente quando se diz de cousas inanimadas, que se faz tomando as mesmas vozes da Activa e accrescentando a cada uma d’ ellas antes ou depois o Pronome pessoal Indefinido, Se, que perde então a natureza de Reciproco [...] (Figueiredo 1804: 47).

Além desta passiva ordinaria supprida com o auxiliar Ser, e o participio, temos outra maneira de formar a voz passiva, tomando as terceiras vozes do singular da activa, em qualquer dos tempos, e accrescentando a cada uma dellas antes ou depois o pronome pessoal indefinido, se, que perde então a natureza de reflexivo e reciproco [...] (Figueiredo 1827: 52).

Outra questão de teoria verbal sobre a qual divergem as edições respeita aos

verbos irregulares. Nas edições de 1827 e 1837, existe uma tentativa de reduzir a

irregularidade procurando a regra na sua descrição.

Ainda que os verbos irregulares, ou anomalos tenham em suas conjugações variedade, ou mudança, por não guardarem em parte a ordem dos antecedentes, admittem todavia em sua

irregularidade regra, para que todos hajam de seguir constantemente uns aos outros. Dá-se a irregularidade, ou na troca da figurativa, ou das iniciaes, ou das terminativas, ou de todas.

Donde se vê que uns verbos são rigorozamente irregulares, outros tem apenas leve mudança na ordem commum das conjugações regulares. Uns são irregulares da primeira conjugação, outros da segunda, outros da terceira (Figueiredo 1827: 53).

Os verbos que tem por figurativas c e g como Atacar, ficar, trocar, rogar, affagar, negar, etc, sem que por isso se reputem rigorozamente irregulares, tem mudança só nas vozes em que se lhe segue a letra e (Figueiredo 1827: 56).

Nas edições anteriores, não existem comentários deste teor; apenas é feita

referência, no fim de cada paradigma de verbo irregular, à afinidade com verbos da mesma conjugação, mas não se questiona o seu caráter irregular nem se

descrevem as transformações operadas39

. Até mesmo a forma como nas duas

38 Uma ideia que pode ter retomado de autores coevos, como Pedro José da Fonseca, que afirma que a ação do verbo passivo pode exprimir-se “pelo pronome se, ajuntando-se este ás terceiras pessoas dos verbos activos em qualquer dos dous números, sendo as taes terceiras pessoas de cousas inanimadas” (Fonseca 1799: 85). 39 Aliás nas três primeiras edições (Figueiredo 1804: 51-54), é apresentado um modelo próprio

para os verbos terminados em –car (ficar) e –gar (rogar), o que não acontece em 1827 e 1837 (Figueiredo 1827: 55-56), porque são reduzidas as diferenças e incorporados ao mesmo modelo (o de estar e dar). Da mesma forma, nas duas últimas edições, omitem-se os paradigmas de eleger e ler que deixam de ser perspetivados como paradigmas com caraterísticas próprias, embora, no termo dos paradigmas dos irregulares da segunda conjugação (Figueiredo 1827: 65), se mantenham as notas a este respeito que aparecem nas edições anteriores (Figueiredo 1804: 59 e 60). Nas duas últimas edições, acrescenta-se, contudo, o paradigma do verbo valer, embora juntando-o ao de querer. Como consequência, há ampliação das notas pela introdução de uma

outra nota respeitante ao primeiro dos verbos referidos anteriormente (Figueiredo 1827: 129, n. 31). Regista-se igualmente ampliação em nota (Figueiredo 1827: 129: 32) das fontes para determinadas formas do verbo querer. Nas duas últimas edições, desaparecem ainda os

86 Sónia Duarte

últimas edições se agrupam estes verbos num esquema de conjugação plural, em vez de os apresentar separadamente, como nas edições anteriores, parece

acentuar a consciência de que partilham os mesmos traços e de que existe nisso

certa regularidade. Tal aparenta ter significado doutrinal, já que, como expõe

García Folgado (2003: 59) a propósito da tradição espanhola, a procura da regularidade constitui uma preocupação herdada do racionalismo francês.

Para além de algumas diferenças isoladas e de maior pormenor no

concernente à formação dos tempos40

, como é visível no quadro 8, as edições diferem ainda num ponto do esquema ilustrado no índice final, embora

coincidam na exposição teórica a respeito da matéria em questão: a formação do

mais que perfeito do indicativo a partir do pretérito perfeito do indicativo ou do presente do infinito.

Do Preterito Perfeito do Indicativo formam se o Perfeito do Conjunctivo, os Preteritos mais que perfeitos, o Supino, e o Participio do Preterito na voz Passiva

(Figueiredo 1811: 84).

Do preterito perfeito do indicativo formam-se o perfeito do conjunctivo, os plusquamperfeitos, o supino, e o participio (Figueiredo 1827: 73).

(Figueiredo 1811: [117]).

(Figueiredo 1827: [111]).

Quadro 8: Formação do pretérito perfeito do indicativo.

paradigmas dos verbos subir, pedir, servir, no entanto, no final dos paradigmas apresentados, mantêm-se de certa forma as notas de edições anteriores relativas à sua especificidade e aos verbos análogos, com exceção de uma nota (Figueiredo 1804: 74, n.7), que revela ampliação da informação nas edições de 1827 e 1837. 40 Uma dessas situações é relativa a uma nota sobre a formação do supino (Figueiredo 1811: 92-93 n. 16) cuja explicação se amplia nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 138-139, n. 55). Outra

situação consiste em que as últimas edições (Figueiredo 1827: 47) distinguem os conceitos de letra figurativa, iniciais e terminativas, enquanto nas três primeiras apenas figura o primeiro desses conceitos (Figueiredo 1804: 42).

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 87

Considerando tanto a exposição teórica como o índice, conclui-se que é em 1827 e 1837 que não há sintonia entre a teoria exposta e o esquema final. Tal parece tratar-se de um erro de edição, já que não se identifica entre os

gramáticos portugueses coevos uma proposta idêntica de formação de tempos

verbais que sugira uma mudança de modelo gramaticográfico. Como esclarece Moura (2012: 432), a respeito dos autores por si estudados, as propostas dos

gramáticos setecentistas não coincidem com a de Figueiredo.

Para além de certas variações de maior pormenor na exposição acerca do supino e particípio

41, na definição do particípio, destacam-se, em primeiro lugar,

as diferenças quanto ao suporte na noção de caso, nas três primeiras edições

(Figueiredo 1804: 85) versus a de relação, nas duas últimas (Figueiredo 1827: 73), apontando, nestas, para uma atualização dos conceitos que auxiliam a

descrição linguística.

Em segundo lugar, nas três primeiras edições, salienta-se a insistência, na

consideração do particípio como nome adjetivo42

, enquanto que, nas edições subsequentes, é apresentado genericamente como parte da oração, sem que,

contudo, lhe seja reconhecida tal autonomia - como se viu anteriormente, quando

se enumeraram as partes da oração -, sendo tratado juntamente com o verbo43

.

Participio, como a sua mesma voz significa, he um Nome Adjectivo, que participa juntamente da natureza do Nome, e do Verbo; isto he, tira do Nome o genero, e o caso; e do Verbo, o tempo e a acção; mas he de ordinario incluido nas Conjugações (Figueiredo 1804: 85).

41 Pelo seu menor significado teórico, não se desenvolverão aqui as mesmas, remetendo, em seu lugar, para as passagens a elas relativas e procurando descrever em que consistem: i) diferenças na formulação da nota acerca da tradição de uso do supino pelo particípio (Figueiredo 1804: 84, n. 1; 1827: 132, n. 39); ii) diferenças (sobretudo no sentido da sua redução) nos verbos selecionados

para ilustrar a formação do particípio e supino (Figueiredo 1804: 87-90; 1827: 74-76); iii) ampliação dos modelos literários e outra informação sobre formas concretas de supino e particípio (Figueiredo 1804: 88, n.5, 89, n. 6; 89, n. 7, 90, n. 11, 91, n. 13, 91, n. 14 ; 1837: 136, n. 44, 136, n. 45, 137, n. 46, 137, n. 50, 138, n. 52); iv) ampliação dos exemplos sobre particípios com significação ativa e desenvolvimento sobre o papel dos auxiliares na distinção entre supino e particípio (Figueiredo 1804: 91-92; 1827: 78). 42 Segundo Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.7.), é o que fazem, na tradição precedente, Roboredo (1619) e Lobato (1770), mas apenas Roboredo se situa na linha do esquema ternário sanctiano,

porque Lobato considera o particípio como parte autónoma. Segundo Moura (2012: 452), os gramáticos do século XVIII dividem-se em dois grupos, consoante reconhecem ou não essa autonomia, e Lobato estaria, efetivamente, entre os que a reconhecem, contrariamente a Figueiredo, que, neste aspeto difere, além de Lobato, de todos os gramáticos constantes do corpus estudado por Moura (2012: 464). 43 Aliás, segundo Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.7.), “Figueiredo é o primeiro, fora do sistema ternário, a não o considerar como categoria própria de palavra”. A exclusão de Figueiredo do referido sistema, levada aqui a cabo pela investigadora e reforçada pela mesma noutro lugar

(Schäfer-Prieß no prelo: 4.5.2.2.2), deveria talvez ser relativizada, dado que, noutra passagem da obra citada e ainda em revisão (Schäfer-Prieß no prelo: 4.5.2.2.4.), designa expressamente a proposta de partes da oração de Figueiredo como um “sistema triádico”.

88 Sónia Duarte

Participio, como a sua mesma voz significa, é a parte da oração, que participa juntamente da natureza de nome, e de Verbo; isto é, tira do nome o genero, e relação; e do verbo, o tempo e a acção; mas é de ordinario incluido nas conjugações (Figueiredo 1827: 73).

Não se pode ter certezas quanto à intenção por detrás do texto, mas tal

evolução acaba por esbater a contradição de tratar o nome no capítulo relativo à teoria verbal, contradição essa da qual partilha, aliás, a gramática de Port-Royal,

como salienta Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.7.).

Por último, na linha do que já se referiu a respeito da tentativa de redução da irregularidade verbal, sobressai igualmente, nas duas últimas edições, um

apontamento de reforço do caráter negativo da anomalia das formas de

particípio, onde, pela sua afinidade com o ideário racionalista, destaca o argumento utilizado:

[...] Nos verbos Gastar, Pagar, Affligir, a que os nossos antigos davam sempre os Participios Gastado-a, Pagado-a, Affligido-a, feito do Supino Regular [...] (Figueiredo 1804: 92, n. 16).

[...] Nos verbos gastar, pagar, affligir, a que os nossos antigos mui cuidadozos em

evitar anomalias quazi sempre contrapostas á razão davam sempre davam sempre os participios gastado-a, pagado-a, affligido-a, feito do Supino Regular [...] (Figueiredo 1827: 138, n. 55).

2.2.4. Partículas Relativamente à definição geral desta categoria, verifica-se que, ao longo do

percurso editorial da obra, há modificação nos critérios de construção da mesma.

Particula he uma voz indeclinavel sem significação particular, e sem tempo, que na ordem do discurço serve como de soccorro às outras partes para sua inteira composição (Figueiredo 1804: 93).

Particula he a voz, que na ordem do discurço serve de manifestar a relação, ou circumstancias da pessoa, ou couza significada, e da acção, isto he, do Nome, e do Verbo (Figueiredo 1811: 93).

Partícula é a voz, ou palavra invariavel, que carece de propriedades, e que só serve de marca, ou signal com que na ordem do discurso se manifestam as circumstancias (Figueiredo

1827: 93).

No que toca ao critério morfológico, nas duas primeiras edições, ele é

expresso em função da ideia de declinação, na terceira, está omisso e, nas

seguintes, é recuperado, mas substituindo o conceito de declinação pelo de

variação. No que toca ao critério funcional – presente em todas as edições – , a partir da terceira edição (inclusive), ele assume uma orientação mais lógico-

-sintática que estritamente sintática. De certa forma, nas duas últimas edições,

parece haver lugar a uma síntese das propostas anteriores, na medida em que recuperam das primeiras o critério morfológico e, da terceira e seguintes, o

funcional. Não obstante, o resultado final, por abandonar traços da descrição do

latim (a declinação) e por assentar numa perspetiva lógico-sintática, revela uma orientação progressiva para uma descrição de índole racionalista, para além de,

As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 89

a partir da terceira edição, beneficiar da revisão e ampliação de informação erudita, como já se tem visto

44.

Por sua vez, na definição das diferentes espécies de partículas, e começando

pelo advérbio, observa-se, em primeiro lugar, a ampliação de informação erudita

nas duas últimas edições45

. No que toca aos critérios de construção da definição, embora o critério sintático-colocacional e o funcional estejam presentes em toda

as edições, há diferenças na informação acerca da possibilidade de combinação

com o nome, já que, nas duas últimas edições, para além da restrição ao nome-adjetivo, tal é feito numa perspetiva lógico-sintático (em substituição da

perspetiva estritamente semântica das edições anteriores), em coerência com a

definição geral de partícula e com as orientações racionalistas que marcam a tradição gramaticográfica desta época.

Adverbio he a Particula, que se ajunta ao Verbo, e algumas vezes também ao Nome

para lhe determinar, ou modificar a sua significação, como Amo muito, onde o Adverbio Muito determina, e augmenta respectivamente a significação do Verbo Amo (Figueiredo 1804: 93).

Adverbio é a particula, que denota as circumstancias da acção, isto é, a voz, que se junta ao verbo para lhe modificar, ou determinar a sua significação (b).

Tambem se junta ao nome, em quanto serve para modificar a qualidade, ou attributo

annexo á pessoa, ou sugeito da acção, mas só ao nome adjectivo; por isso se diz

qualidade, ou attributo, como: amo muito, Pouco diligente (Figueiredo 1827: 79).

Relativamente à definição da preposição, para além da ampliação da

informação em nota nas últimas edições46

, mais uma vez, a noção de caso, presente nas três primeiras edições, distingue-as das seguintes, e sublinha o

afastamento de uma descrição assente na tradição gramatical do latim:

A preposição he a segunda especie de Particula, a qual na Oração se costuma antepôr ao

Nome, ou ao Verbo, e mais ordinariamente ao Nome, para mostrar o caso, em que deve

estar, ou de acusativo, ou de Ablativo (Figueiredo 1804: 95).

A preposição, segunda especie de particula, é a voz, que denota a circumstancia

manifestada pelo nome, a que ella sempre precede (c). Dezigna da mesma sorte que o adverbio o tempo, o lugar, a ordem, o modo, ou

qualidade, mas differença-se delle, porque o adverbio manifesta por si só a circumstancia, e a preposição juntamente com o nome, que se lhe segue (d).

Algumas vezes se antepõe immediatamente ao verbo, e ao nome adjectivo, para também lhe modificar, e variar a sua significação (e) (Figueiredo 1827: 80).

44 A partir da terceira edição, fica corrigida uma errata de edições anteriores (Figueiredo 1804: 98; 1811: 98) e reformula-se, pela uniformização do número, a redação global dessa passagem. A partir da quarta edição, esta definição é ainda acompanhada de uma nota sobre o valor das partículas (Figueiredo 1827: 139, n. 56). 45 A esta definição, a partir da quarta edição, acresce ainda uma nota sobre a etimologia do vocábulo (Figueiredo 1827: 139, n. 57). 46 Neste caso, a definição, nas duas últimas edições, é complementada por notas de carácter etimológico e sobre a afinidade “funcional” entre adverbio e preposição” (Figueiredo 1827: 141, n 63 e n. 64).

90 Sónia Duarte

Por seu turno, a definição da conjunção também difere significativamente de edição para edição.

A Conjunção he uma Particula, que tambem em si nada significa, mas na oração serve

para unir, e juntar entre si as partes, de que ella se compõe, para sua perfeita composição (Figueiredo 1804: 97).

A Conjunção he a particula, que na Oração serve de unir, e ligar entre si tanto os

nomes, ou cousas significadas como as differentes acções ou verbos (Figueiredo 1811: 97).

A conjunção é a particula caracteristica da dependencia ou a voz que designa a

dependencia que as acções tem entre si no discurso para formarem sentido perfeito, e completo (a) (Figueiredo 1827: 82).

Como é observável nas passagens acima transcritas, a partir da terceira

edição, desaparece o critério semântico, e o critério funcional evolui da

referência à união das partes da oração (nas duas primeiras edições) para expressar, primeiro, a união tanto das partes como das orações (na edição de

1811), e, depois (nas edições de 1827 e 1837), centrar-se na união exclusiva de

orações, introduzindo ainda a identificação com o conceito de dependência, o que transporta o valor da conjunção do plano morfológico para o sintático. Tal

confere à terceira edição um papel de transição nesta mudança, num sentido de

aproximação ao racionalismo de inspiração sanctiana47

, cuja referência neste

âmbito é, aliás, explicitamente assumida por Figueiredo, nas duas últimas edições, como se comprova na passagem que se segue e como já foi apontado