Alexander Kratochvil Nebel der Vergangenheit: Geisterzüge und gespenstische Bahnhöfe. Der...

-

Upload

ufu-muenchen -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Alexander Kratochvil Nebel der Vergangenheit: Geisterzüge und gespenstische Bahnhöfe. Der...

Polnische Akademie der Wissenschaften___________________________________________________________________________________________________________

Wissenschaftliches Zentrum in Wien

Slawische Popkultur

Herausgegebenvon

Jolanta Doschek und Stefan Simonek

(Sonderdruck)

Wien 2015

Reihe:Symposien und Seminare

am Wissenschaftlichen Zentrumder Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien

Band 12

Redakteur der Reihe:Bogusław Dybaś

Herausgabe und Redaktion des Bandes:Jolanta Doschek und Stefan Simonek

Übersetzungen:Jolanta Doschek und Stefan Simonek

Rezensenten des Bandes:Wacław Walecki und Alois Woldan

Layout und Satz:Max Szot (E-mail: [email protected])

© 2015 Copyright Polnische Akademieder Wissenschaften – Wissenschaftliches Zentrum in Wien

ISBN 978-3-9503154-0-0

Druck:Polska Akademia NaukZespół Teleinformatyki

ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ....................................................................................................... 7

Jerzy JarzębskiDer Flirt mit der Popkultur. Formen und Themen der Populärliteratur in der polnischen Hochliteraturder letzten zwei Jahrzehnte .................................................................... 11

Krzysztof KorotkichW Białymstoku: Über ein wenig populäresGedicht von Agnieszka Osiecka ............................................................ 21

Aleksander FiutIn der Macht des Scheins. Überlegungenzum Werk Dorota Masłowskas ............................................................. 29

Hans-Christian TrepteNeue Wege und Perspektiven in der Darstellung des Holocausts .......... 41

Jolanta DoschekTabuthemen in der neuesten polnischen populären Literatur ................ 55

Gernot HowanitzJožin z Bažin: Ein Mem, aus der Distanz betrachtet .............................. 63

Alexander KratochvilNebel der Vergangenheit: Geisterzüge und gespenstische Bahnhöfe. Der tschechische Comic Alois Nebelals populäres Medium der Erinnerungskultur ....................................... 81

Gertraude ZandJáchym Topols Cesta do Bugulmy ......................................................... 103

6 Inhaltsverzeichnis

Ute RaßloffMedien, Gender, Ratings: Michal Hvoreckýs Romaneim Licht der deutschen Popliteratur .................................................... 113

Elisabeth LechnerKonzeptionen von Femininität und Maskulinitätim russischsprachigen Girl-Pop ........................................................... 131

Eva-Maria Hanser„Laibach“: „Pop is music for sheep and we are wolves disguised as shepherds“ – Strategien der Manipulationund Aneignung von Popkultur ........................................................... 153

Stefan SimonekRemix als Verfahren der Popliteratur(am Beispiel von Thomas Bernhard und Barbi Marković) ................... 169

Personen- und Sachregister ...................................................................... 185

Alexander Kratochvil(Berlin / Prag)

Nebel der Vergangenheit: Geisterzüge und gespenstische Bahnhöfe. Der tschechische

Comic Alois Nebel als populäres Medium der Erinnerungskultur

Gespensterbahnhöfe, durch die unerwartet Geisterzüge rattern, sind belieb-te Handlungsorte und Metaphern für eine in der Gegenwart anwesende, unheilvolle Vergangenheit. Sowohl der Prager Hauptbahnhof als auch die kleine Bahnstation Bilý Potok (Weißbach) im tschechisch-polnischen Berg-land (Jeseniky / Altvatergebirge, Vlčí hory / Wolfsberge) sind solche Orte, an denen die Geister der Vergangenheit anzutreffen sind. Vor allem der Prager Hauptbahnhof ist Metapher für eine Reise in die Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinragt. Es handelt sich dabei um eine Reise, deren Stationen Erinnerungslücken sind, die durch das Gedächtnis des Helden Alois Nebel geistern. Das Wort Erinnerungslücke ist an sich eine Metapher und verweist auf eine fehlende Erinnerung oder die Unmöglichkeit oder den Unwillen, sich an etwas zu erinnern, da es mit etwas Unangenehmem, Bedrohlichem, ja Trau-matischem verknüpft ist. Es ist das Gespenst als „Gedächtnisspuk“, der – wie Manfred Weinberg1 es formulierte – nicht nur Metapher für einen Zustand des Erinnerten in der Zeit seiner latenten Vergessenheit ist; der Gedächtnisspuk ist auch Gegenstand der Erinnerung selbst. Gespenster, Geister und Phantome sind beliebte Gedächtnismetaphern in der Literatur (Das Geisterhaus von Isabel Allende, Shakespeares Hamlet, Beloved von Toni Morrison etc.). Gespenster sind nicht jene Wesen, die sie zu Lebzeiten waren, doch sie verweisen mit ihrem Erscheinen eben auf diese, erinnern an deren Abwesenheit.

1 Manfred Weinberg, Trauma – Geschichte, Gespenst, Literatur und Gedächtnis, in: Eli-sabeth Bronfen / Birgitt R. Erdle / Sigrid Weigel (Hgg.), Trauma. Zwischen Psychoanalyse und kulturellem Deutungsmuster, Köln – Weimar – Wien 1999, S. 173 – 207, hier S. 184.

82 Alexander Kratochvil

Als Medium der Vergegenwärtigung jener Abwesenheit fungieren ein Comic und dessen filmische Umsetzung in Rotoskopietechnik. Comic und Animationsfilm transportieren in den letzten Jahren zunehmend Themen und Fragen, die bisher kanonisierten Genres und Medien des kulturellen und his-torischen Gedächtnisses vorbehalten waren. Andrew Wachtel weist darauf hin, dass Liebesgeschichten, Krimis, Mystery-Thriller und ähnliche dem Kanon der Hochkultur fremde Genres ein populäres Geschichtsbild prägen2, und auch Aleida Assmann unterstreicht, dass fremde, nicht konforme Genres mit der Bearbeitung zeitgeschichtlicher Themen oft mehr Erfolg haben als durch das kulturelle Gedächtnisses kanonisierte Werke. Jene werden vor allem eher rezi-piert als kanonisierte Autoren und von der Literaturkritik hoch gelobte Werke.

„Nach dem Ende des Monopols der professionellen Geschichts-wissenschaft gehört Geschichte heute einer ständig wachsenden Gruppe von Sachwaltern: neben den Professoren auch Politikern, den Ausstellungsmachern, den Geschichtswerkstätten, den Bür-gerbewegungen, den Filmregisseuren, den Künstlern, den Info-tainern und den Eventregisseuren. […] Die Geschichte verlagert dabei ihren Schwerpunkt von der Universität zum Kulturbetrieb des Markts.“3

Vor diesem Hintergrund gibt der Comic und Animationsfilm Alois Nebel als Teil der Popkultur und als Massenmedium in vielerlei Hinsicht Aufschluss darüber, wie mit problematischen Ereignissen der Vergangenheit umgegangen wird. In diesem Beitrag soll zum einen das Potenzial des graphischen Erzählens zur Erzeugung eines durch Medien transportierten Gedächtnisses vorgestellt und anderseits die Möglichkeiten des graphischen Erzählens zur Darstellung traumabehafteter Vergangenheit geprüft werden.

Graphisches Erzählen

Bildgeschichten oder Comics werden in historischer Betrachtung in der Regel als Teil der Jugend- oder gar Kinderliteratur verstanden und sind häufig mit abwertenden Urteilen über Inhalt und künstlerischem Anspruch verbun-

2 Andrew Wachtel, Remaining Relevant After Communism. The Role of the Writer in Eastern Europe, Chicago 2006.

3 Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentli-chen Inszenierung, München 2007, S. 178; s. auch Aleida Assman / Jan Assmann, Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis, in: Klaus Merten u. a. (Hgg.), Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kom mu ni ka tionswissenschaft, Opladen 1994, S. 114 – 140.

83Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

den.4 Seit den ausgehenden 1990er Jahren werden die aktuelle Produktion von Comics und Graphic novels und das graphische Erzählen insge samt auch im deutschsprachigen Raum differenzierter betrachtet, was u. a. mit dem Interes-se zusammenhängt, die Besonderheiten und Möglichkeiten dieses Mediums als didaktisches Mittel in der Bildungsarbeit einzusetzen.5 Im internationalen Kontext zeigte sich bereits seit Mitte der 1970er Jahre ein differenzierter Um-gang mit dem Medium, und verschiedene Definitionsversuche entstanden für das graphische Erzählen. Eine in der Folge allgemein an erkannte Definition lieferte der namhafte Graphic novel-Autor aus den USA Will Eisner, der die Begriffe Graphic novel und Sequential art für das graphische Erzählen einführ-te. Mit dem Begriff Graphic novel war eine Aufwertung des Mediums beab-sichtigt, Vergleichbares kann man in der Umbenennung von Trickfilm in Ani-mationsfilm beobachten. Eisner stellte die wesentlichen Aspekte des Mediums heraus:

„Die Publikationsform des Comic-Heftes präsentiert eine Ver-quickung von Wort und Bild, und dem Leser werden daher Fähigkeiten der Text- ebenso wie der Bildinterpre ta tion abver-langt. Die Regeln der Kunst (wie Perspektive, Symmetrie, Pinsel-führung) und die der Literatur (wie Grammatik, Erzählaufbau, Wortwahl) werden einander überlagert. Das Lesen eines Comics ist ein Akt ästhetischer Wahrnehmung wie auch intellektuellen Verständnisses.“6

Das bedeutet, in diesem Medium werden Geschichten durch die Verknüp-fung von Wort und Bild erzählt, was vielfältiges ästhetisches Potenzial birgt. Vor allem das Moment der se quentiellen Bilderfolgen wurde dann von Scott

4 So befand die Brockhaus Enzyklopädie 1987 in ihrer 19. Auflage, Bd. 4, Comics seien zumeist als triviale Massenzeichenware zu charakterisieren, als „auf Konsum angelegte Unter-haltung, die von Wiederholungen, von Klischees bestimmt wird und ihren Lesern kurzfris-tig Ablenkung von ihren Alltagsproblemen bietet“. In der Kritik standen der oft gewalttätige Inhalt und die verstümmelte Sprache, die verdummen würden. Sieht man von der negativen Wertung ab, nennt der Duden wesentliche Merkmale des graphischen Erzählens als Teil der Ju gend- und Popkultur. Diese Kritik ging meist einher mit der Klage über die Abkehr vom klassi schen Bil dungs ka non, der zurückgehenden Lesekompetenz und generell der Hinwen-dung zu visuellen und zu nehmend auch neuen Me dien wie Computerspielen.

5 Siehe z. B. die Internetreihe der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung: René Mounajed, Comics und historisch-politische Bildung, http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/136753/comics-und-historisch-politische-bildung?p=all (Zugriff: 5. Ok tober 2014); Christine Gundermann, Jenseits von Asterix: Co mics im Geschichtsunterricht, Schwalbach am Taunus 2007; Stefan Dinter / Erwin Krottenthaler, Comics ma chen Schule. Möglichkeiten der Vermittlung von Comics im Schulunterricht, Seelze/Velber 2007.

6 Will Eisner, Mit Bildern erzählen. Comics & Sequential Art, Wimmelbach 1995, S. 10.

84 Alexander Kratochvil

McCloud weiter ausgeführt; von ihm stammt auch die allgemein anerkannte Minimaldefinition des graphischen Erzählens: „Zu räumlichen Sequenzen angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die Informationen vermitteln und / oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen sollen.“7

Will Eisner selbst wies auf die Relevanz der Themen und die Innovation der Darstellung hin8 und schuf in diesem Sinn einige bekannte Werke, die Zeitgeschichte erzählen; das bekannteste (auch auf Deutsch vorliegende) ist A Contract with God 1978, ein Roman in Episoden aus den 1930ern in der Bronx, wo Eisner aufwuchs, oder To the Heart of Storm aus dem Jahr 1990, eine deklariert autobiographische graphische Erzählung über Eisners Erlebnisse als Soldat im Zweiten Weltkrieg.

Es gibt weitere Autoren, die – von Eisner inspiriert – in einer eigenen authentischen Sprache und Bildern jüngste geschichtliche Ereignisse thema-tisieren. Dazu gehören auch problematische Themenfelder wie Nationalso-zialismus, Kollaboration mit totalitären Regimes und Holocaust wie z. B. der dänische Comic Die Zeit der Abrechnung von Morten Hesseldahl, Niels Roland und Henrik Rehr von 1991 oder der französische Comic Der Weg des Königs in zwei Bänden von Jean Annestay, Jacques Armand und Gilles Mezzomo, eben-falls 1991. Am bekanntesten freilich wurde in diesem Themenfeld der Comic Maus (Teil 1: 1986, Teil 2: 1991) von Art Spiegelman.

Im deutschsprachigen Raum hatte man dagegen mit der Darstellung des Nationalsozialismus und des Holocausts und überhaupt der jüngsten Ge-schichte als graphische Erzählung gewisse Schwierigkeiten. Die Frage stellte sich (und stellt sich z. T. noch): Kann ein Comic mit seiner medialen Tech-nik individuelle und kollektive Traumata wie den Holocaust darstellen?9 Da-bei handelt es sich jedoch selten um die Frage der Darstellbarkeit, d. h. nach der grundsätzlichen Möglichkeit einer künstlerischen Darstellung, sondern meistens ist es mehr eine Frage der Moral: Kann der Holocaust als singulärer

7 Scott McCloud, Comics richtig lesen, Hamburg 1994, S. 17.8 Eisner, Mit Bildern erzählen, S. 141.9 Ob und wie man den Holocaust künstlerisch, gar populär-ästhetisch und massenme dial

darstellen dürfe, wurde und wird immer wieder diskutiert. Eine sehr ausführliche Diskussion entspann sich unlängst über Jonathan Littells Roman Die Wohlgesinnten, wobei die Diskussion selbst zu einem massenmedialen Ereignis wurde, vgl. Martina Meister, Der inszenierte Skandal. Wie die „FAZ“ den Vorabdruck des Romans „Die Wohlgesinnten“ multimedial orchestriert, http://www.deutschlandfunk.de/der-inszenierte-skandal.691.de.html?dram:article_id=51373 (Zugriff: 30. September 2014); ein anderes Beispiel ist der TV-Dreiteiler Unsere Mütter. Unsere Väter, der als Massenmedium Stereotype über die Nazizeit transportierte und den Deutschen eine Opferrolle zudachte.

85Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

Gipfel des Grauens und der Unmenschlichkeit in sogenannten trivialen und Unterhaltungsmedien behandelt werden? Im Hinblick auf den Film scheinen die Debatten seit dem TV-Vierteiler Holocaust und besonders seit Schindlers Liste beendet zu sein. Im Vergleich zum Film wandelten sich Einstellung und Rezeptionshaltung gegenüber dem Comic langsamer. Dies hängt nicht zuletzt mit den darstellenden Mitteln des graphischen Erzählens zusammen. Denn die Stärken des graphischen Erzählens sind nicht Realismus und Authentizität, sondern Reduzierung, Interpretation und Abstraktion.10

Graphisches Erzählen und Trauma-Narrative

Lange bevor man sich mit dem europäischen Trauma des Holocausts im Comic auseinander zusetzen begann, überraschten japanische Comic-Bücher (sog. Mangas), die das Trauma des Atom bombenabwurfs von Hiroshima the-matisierten. Das bekannteste Beispiel ist Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa, der als Kind selbst den Atombombenabwurf erlebt und durch eine glückliche Fügung überlebte hatte. Er wurde dann Zeichner von Mangas und sah in diesem Medium die einzigartige Möglichkeit, etwas über sich und die Ereignisse kurz vor, während und nach dem Atombombenabwurf mitzuteilen. Der Manga Barfuß durch Hiroshima ist eine Verschmelzung autobiografischer Elemente und eine Auseinandersetzung mit der Landesgeschichte und umfasst insgesamt mehrere tausend Seiten. Die schonungslose Darstel lung des Themas sorgte bei der Veröffentlichung in Japan für großes Aufsehen. Das Er scheinen wurde vier Mal eingestellt und konnte nur dank der Unterstützung der zu-

10 In Der Weg des Königs wird der gleichnamige französische Roman von Jean-Louis Sulitzer als Comic um ge setzt. Die Erzählung beginnt mit der Befreiung des Konzentrati-onslagers Mauthausen und der wundersamen Rettung eines bereits begrabenen jüdischen Gefangenen. Dieser Gefangene wurde zusammen mit anderen von dem homosexuellen Lager-kommandanten missbraucht, er sollte kurz vor dem Einmarsch der ameri ka nischen Armee liquidiert werden. Auf der Rückseite des Einbands heißt es, dem Helden sei es wegen seiner unfassbaren Willenskraft gelungen, sich an seinen Peinigern und den Mördern seiner Fami-lie zu rächen. Das Ganze bekommt so den Anstrich einer beliebigen Superheldengeschichte. In der Graphic Novel Auschwitz versucht der Autor Pascal Croci anhand von Schilderungen Überlebender, die Grauen des KZ-Lebens in Auschwitz darzustellen. Kritiker bemängelten, dass der Comic zu viel Grauen zeige und damit die Leser nicht wirklich erreiche. Das detailliert gezeichnete Grauen werde schon fast zum Selbstzweck, nehme dem Leser jede Möglichkeit, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Zudem werde das Abenteuer des Hel den zu schnell durchlebt und von dem eigentlich Interessanten, den damaligen Umständen im Ghet-to, bleibe kein oder nur ein schwacher Eindruck zurück. Thematisiert wird der Holocaust auch in eher lustigen Comics wie in Adolf, Äch bin wieder da! von Walter Moers. Auf dem Einband heißt es provokant: „Darf man sich über die Nazis lustig machen? Nein. Man muss!“.

86 Alexander Kratochvil

meist jun gen Leserschaft fortgesetzt werden. Schließlich avancierte Barfuß durch Hiroshima zum Bestseller, wurde als Animationsfilm, Animationsfilm-serie und Musical adaptiert und in viele Sprachen übersetzt. Bezeichnender Weise stammte das Vorwort zur amerikanischen Ausgabe von Art Spiegelman, der die für Europa und Nordamerika bahnbrechende Graphic novel mit dem Titel Maus herausbrachte.

Die erste Veröffentlichung des Holocaust-Comic Maus als Fortsetzungs-geschichte in den 1980er Jahren war von Misstrauen und zum Teil von Ableh-nung begleitet: Holocaust als Comic, Tiere dabei als Metaphern zu wählen und Nazis als Katzen, Juden als Mäuse und Polen als Schweine darzustellen – po-litisch eigentlich sehr inkorrekt, gerade in Amerika, und doch folgte neben Ablehnung zunehmend Zustimmung, und nicht zuletzt erhielt Spiegelman diverse Aus zeichnungen, z. B. 1992 den Pulitzer-Preis. Wie in Barfuß durch Hiroshima, so erscheint auch die graphische Erzählung Maus als Medium mit einer speziellen Komposition von Wort- und Bildebene besonders geeignet, das Unaussprechliche, das Traumatische zum Ausdruck zu bringen, oder wie Art Spiegelman es fasst, „eine Ausdrucksform des Unaus sprech lichen und eine Verarbeitung der eigenen Gefühle“ zu ermöglichen.11

Die Erzählung Maus verfertigt auf der Grundlage familiärer Kommu-nikation ein Familien ge dächtnis: Der Vater Wladek, ein polnischer Jude und Auschwitz-Überlebender, wird von sei nem Sohn Artie befragt. Der Sohn in-terviewt den Vater quasi um das kommunikative Ge dächt nis des Zeitzeugen festzuhalten. Aus dieser Konstellation ergeben sich zwei Erzähl ebenen, die in-einandergreifen: erstens die Erzählung Wladek Spiegelmans über die Zeit der Judenverfolgung durch das nationalsozialistische Regime, und zweitens die Er-zählung von Artie über seine Schwierigkeiten in der Beziehung und der Kom-munikation mit seinem Vater, woraus nicht zuletzt sein transgenerationelles Trauma herrührt; dieses wird während der Gespräche und der anschließenden Verarbeitung in der graphischen Erzählung deutlich. Es handelt sich somit nicht nur um die D a r s t e l l u n g des Holocausts, sondern vor allem um das E r z ä h l e n des Holocausts als eines traumatischen und tabuisierten Themas in der ersten und zweiten Generation der Betroffenen und Zeitzeugen.

Die Diskussionen in den 1990er Jahren über Maus bereiteten sicher den Weg für weitere komplexe graphische Erzählungen über Tabu- und Trauma-Themen außerhalb der Holocaust-Thematik, die seit Anfang der 2000er Jahre

11 http://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/comic-pionier-art-spiegelman-eigentlich-sollte-er-zahnarzt-werden/7785494.html (Zugriff: 5. Oktober 2014).

87Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

international erscheinen und auch auf dem deutschsprachigen Comicmarkt veröffentlicht werden, z. B. Marjane Satrapis Persepolis, Joe Saccos Reportagen Palästina und andere. Zu diesen Werken gehört die Trilogie über Alois Nebel. Die einzelnen Bände Bílý potok [Weißbach, 2003], Hlavní nádraží [Haupt-bahnhof, 2004] und Zlaté Hory [Zuckmantel, 2005] erschienen ab 2003 in tschechischer Sprache, 2006 unter dem Titel Alois Nebel in einer Gesamtaus-gabe.12

Alois Nebel: Graphic novel als „Gedächtnisprothese“ – „publicmemory“ – „false memory“

Die Erzählung über ein kollektives Trauma mittels populärer Medien wie dem Comic produziert ein mediales Gedächtnis aus zweiter Hand, das Pier-re Nora bereits Mitte der 1980er Jahre geringschätzig „Gedächtnisprothese“13 nannte. Mit diesem plakativen Begriff weist Nora auf die Gefahr der völligen Medialisierung der Geschichte hin, den „Terrorismus“ der Historisierung, wie er es nennt, die Inhalt und Sinn der Erinnerung und der Erinnerungsorte aus-höhlen und zu puren Medienspektakeln werden lassen. Geoffrey Hartman sah das Problem von „public memory“ in der Breitenwirkung moderner Medien ähnlich gelagert. Diese bedingen „information sickness [which] threatens to overwhelm personal memory“. Hartman leitet daraus die Frage ab:

„[H]ow to focus public memory on traumatic experiences like war, the Holocaust, or massive violations of human rights? […] [H]ow can we remain sensitive to the past, to its reality? Spiel-berg’s »Schindler’s List« won its acclaim in part by getting through to us, by lifting that anxiety – though not without deploying spectacular means.“14

Die Zweifel Hartmans, ob die Mittel und die Medien, die starke Emo-tionen hervorrufen, für das Thema Holocaust angemessen sind, klingen hier durch. Auch Alison Landsberg spricht im Hinblick auf ein mediales und po-puläres Gedächtnis aus zweiter Hand von „prosthetic me mory“15, er interpre-

12 2012 veröff entlichte Voland � �uist Leipzig die deutsche Übersetzung von Eva Pro-2012 veröffentlichte Voland � �uist Leipzig die deutsche Übersetzung von Eva Pro-fousová.

13 Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990, S. 21.14 Geoffrey Hartman, Public Memory and Its Discontents, in: Raritan 13, 1994, S. 24 – 40,

hier S. 24.15 Alison Landsberg, Prosthetic Memory: ‚Total Recall‘ and ‚Blade Runner‘, in: Mike Fea-

therstone / Roger Burrows (Hgg.), Cyberspace / Cyberbodies / Cyberpunk: Cultures of Technologi-cal Embodiment, London – Thou sand Oaks – New Delhi 1995, S. 175 – 189.

88 Alexander Kratochvil

tiert es jedoch im Hinblick auf das Verschwinden der Zeitzeugen des Holo-causts eher positiv, da es ein emotionales Verstehen schwieriger geschichtlicher Ereignis se wie kollektiver historischer Traumata ermögliche.

In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Geschichte von Alois Nebel lesen, wobei der Held durchaus als Metapher für eine „Gedächtnisprothese“ dienen kann. Er ist Stationsvorsteher in Bilý Potok, Nordböhmen, Grenzgebiet zu Polen, einem Gebiet mit früher erheblichem deutschsprachigem Bevölke-rungsanteil. Hier waren bereits sein Großvater und Vater Stationsvorsteher. Alois Nebel lebt mit den Zügen, aber nicht nur mit den gegenwärtigen, die an seiner kleinen Station halten und vor allem Ausflügler oder Versorgung und Material für die nahe sowjetische Garnison bringen, sondern es sind zuneh-mend auch Züge, die aus dem Dunkel der Vergangenheit zu kommen schei-nen, Züge voller Menschen, die in KZs gebracht werden, Lazarettzüge mit deutschen Soldaten, Züge, mit denen die Deutschsprachigen der Tschechoslo-wakei nach 1945 „heim ins Reich“ geschafft werden. Diese Geisterzüge sieht er, wenn ihn der Nebel der Vergangenheit einzuhüllen beginnt, paralysiert und ihn letztlich in die psychiatrische Anstalt bringt.

Das Gespenstische dieser Visionen kann hier als subversive Kraft beschrie-ben werden, die auftaucht, um die bestehende Ordnung in Frage zu stellen. Bei diesen Geisterzügen handelt es sich nicht um die verdrängten Erinnerungen des Individuums Alois Nebel, es geht vielmehr um einen Erinnerungsspuk, der an bestimmte Orte und historische Ereignisse gebunden ist. Die Gespenster und Phantome verweisen nicht auf sich selbst als Erinnerungen, sondern sie sind Zeichen verdrängter, tabuisierter Erinnerungen und Geschichten dieser Region.

Dieses Hinterfragen der tabuisierten Geschichte – hier besonders der Er-eignisse im Ausgang des Zweiten Weltkriegs – scheint auch die einzige Mög-lichkeit, den Erinnerungsspuk zu beenden und weiter zu leben, indem das Gespenst zum Begleiter und Gesprächspartner wird. Das Gespenst als Erin-nerungsspuk ist eine Metapher für den Zustand einer Erinnerung in der Zeit ihres latenten Vergessens, oder – wie es Derrida ausdrückte – das Gespenst als das „Anwesende ohne Anwesenheit“. Das Gespenst ist „niemals als solches präsent“16 und es operiert in der Sphäre des Unverfügbaren, es entzieht sich dem aktiven Zugriff des Willens wie bei Alois Nebel, und es verweist auf den Tod, die radikalste Form der Unverfügbarkeit der Erinnerung. Dieses Moment

16 Jacques Derrida, Marx’ Gespenster. Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue Internationale, Frankfurt am Main 2005, S. 10.

89Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

trifft auf den anderen Helden der Erzählung mit dem sprechenden Namen „Němý“ zu (s. u.).

Alois Nebel ist zweifellos von eingebildeten Kindheitserinnerungen auf dem Bahnhof Bilý Potok im Frühjahr und Sommer 1945, der Gewalt wäh-rend der Aussiedlungsaktionen ge schockt, die ihn als eine Art „false memory“ heimsuchen. Denn Alois Nebel ist nach dem Krieg geboren und kann somit selbst weder Gewalt noch Mord während der Aussiedlung der deutschspra-chigen Bevölkerung erlebt haben. Nun zeichnet sich jede Erinnerung durch kon struktivistische Momente aus, bei einem „false memory“-Phänomen löst sich allerdings die Gren ze zwischen eingebildeten, respektive vermittelten und tatsächlich erlebten Ereignissen im Gedächtnis einer Person auf. Dies kann in der Folge zu Störungen der Identität einer Per son führen, die sich als post-traumatische Beschwerden auswirken.17 Die Störungen der Ordnung seiner gewohnten Welt nehmen für Alois Nebel derart zu, dass ihm selbst sein be-währtes Gegenmittel gegen die Störung der gewohnten Ordnung – die Lektüre von Zugfahrplänen – nicht mehr hilft und er orientierungs- und hilflos in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird.18

Bei der Herausbildung der „false memory“ des Alois Nebel mischen sich Versatzstücke aus dem Generationengespräch, v. a. Teile aus Erzählungen seines Vaters, der als Eisenbahner und Stationsvorsteher als Zeitzeuge gelten kann, mit medial vermittelten narrativen und visuellen Elementen aus dem kommunikativen Umfeld, der Schule, aber auch aus Filmen und Dokumen-tationen und schreiben sich in das individuelle Gedächtnis ein. Der Begriff „false memory“ lässt sich somit produktiv auf transgenerationelle, in der Ge-nerationenfolge weiter gegebene Traumata anwenden. Medial vermittelte Erin-nerungen (aus Filmen oder Büchern) respektive Narrative über Traumata und Familiengeschichten werden dabei in individuelle Erinnerungen eingebaut. Harald Welzer hat darauf aufmerksam gemacht,

„dass es nicht allzu selten vorkommt, dass autobiographische Er-lebnisse gar nicht dem »wirklichen Leben« entstammen, sondern

17 Ausführlich wurde dieses Phänomen in der Psychologie im Hinblick auf sexuellen Missbrauch im Kindes- und Jugendalter untersucht; in der kulturwissenschaftlichen Erinne-rungsdebatte bezieht es sich eher auf Fälle der individuellen Identifizierung mit kollektiven Trauma-Narrativen der Shoa und anderer Genozide, be kannt wurde in diesem Zusammenhang u. a. der Fall des Benjamin Wilkomirski, ausführlich dazu: Irene Diekmann / Julius H. Schoeps (Hgg.), Das Wilkomirski-Syndrom. Eingebildete Erin ne rungen oder Von der Sehnsucht, Opfer zu sein, Zürich 2002.

18 Nicht zufällig spricht Nebel wiederholt vom „Fehler im Fahrplan“, wenn etwas aus dem geordneten Lauf der Dinge bricht.

90 Alexander Kratochvil

Spielfilmen und anderen �uellen entlehnt sind, den Erzählern aber – sei es durch wiederholtes Berichten, sei es durch beson-ders gute »Passung« zur eigenen Lebensgeschichte – so zu Eigen geworden sind, dass sie als authentischer Bestandteil gelebten Le-bens erinnert und empfunden werden.“19

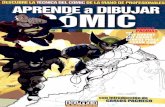

Auf die Art wird Alois Nebel zum Augenzeugen von Gewalt und Mord während der Aus sied lungsaktionen. Er sieht sich in seiner Erinnerung als kleinen Jungen, der auf dem Bahnhof zwischen den Koffern und Kisten der wartenden deutschsprachigen Bevölkerung herumirrt und seine geliebte Kin-derfrau Dorota sucht, die mit ihrem deutschen Verwandten abge schoben wer-den soll. Dabei wird er Zeuge eines Mordes und sieht, wie seine Kinderfrau von einem Tschechen misshandelt und fortgebracht wird (Abbildung 1).

Es handelt sich hierbei um die Historisierung eines kollektiven Traumas, das in der Figur des Alois Nebel individuelle Bezugspunkte aufweist und somit zu einem transgenerationellen Trauma wird, das in der Gegenwart fortwirkt. Sigrid Weigel verweist auf die Verknüpfung mit der Historie:

„[…] die interpersonale Überschreitung der individuellen Symp-tome und die Übertragung der psychischen Umarbeitung verkap-selter Erinnerungsspuren [ist] im Konzept der »transgenerationel-len Traumatisierung« in die Dimension der Generationenfolge projiziert. […] Insofern ist die Figur des »Transgenerationellen«, mit der sich traumatische Bedeutungen in das kollektive Ge-dächtnis einschreiben, genau jenes Moment der Störung von »Geschichte«, das heute in eine Arbeit am Begriff der Geschichte eingehen muß.“20

Genau diese Gedächtnisarbeit lässt sich verstärkt bei Alois Nebels Be-obachtungen der Geisterzüge und Phantome auf dem Hauptbahnhof in Prag festhalten. Alois Nebels Bereitschaft „mit den Gespenstern zu leben“, wie es Derrida formulierte, „in der Unterhaltung, der Be gleitung oder der gemein-samen Wanderschaft mit ihnen“, ermöglicht diese Gedächtnisarbeit. Das Ge-spenstische kann dabei als subversive Kraft beschrieben werden, das auftaucht, um das offizielle historische Gedächtnis in Frage zu stellen. Die künstlerische Umsetzung erfolgt dabei durch die Geisterzüge als metaphorischen Spuk.

19 Harald Welzer / Sabine Moller / Karoline Tschuggnall, „Opa war kein Nazi“. Natio-nalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main 2002, S. 16; ausführ-lich dazu s. dort Kap. 4 und 5.

20 Sigrid Weigel, Télescopage im Unbewußten. Zum Verhältnis von Trauma, Geschichtsbegriff und Literatur, in: Bronfen / Erdle / Weigel (Hgg.), Trauma, S. 51 – 76, hier S. 66.

91Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

Abbildung 1. Szene aus einem traumatischen Flashback von Alois Nebel, die die gewaltsame Aussiedlung der deutschsprachigen Bevölkerung zeigt.

92 Alexander Kratochvil

Abbildung 2. Alois Nebel auf dem Prager Hauptbahnhof, in einer Vision des Helden werden fatale geschichtliche Ereignisse in verkehrter Chronologie gezeigt.

93Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

Besonders deutlich wird es im Erinne rungs spuk im zweiten Teil Hlavní nádraži [Hauptbahnhof ] (Abbildung 2).

„Stál jsem tam jen den, ale příšlo mi, že tam stojím sto let. Myslel jsem na to, proč zrovna tohle nádraží přítahuje vlaky a lidi za všech měst. / Na nic jsem nepříšel. Tolik vlaků a lidí jsem nikdy neviděl. A najednou jsem cítil, že mě zase přepadá ta mlha.“21 [Ich hab nur einen Tag lang dort gestanden, es fühlte sich aber wie hundert Jahre an. Ich frage mich, warum dieser Bahnhof so viele Menschen anzog. / So viele Menschen und Zü ge habe ich noch nie gesehen. Und dann plötzlich tauchte wieder dieser Nebel auf und plötzlich begann die Zeit rückwärts zu laufen.22]

Nebel steht, während er das sagt, auf der Galerie in der Jugendstilkulisse des Hauptbahnhofs, hinter ihm das bekannte Café Fanta (Fantova kavárna), und sieht aus dem Nebel die Ge spenster, die Phantome der Geschichte empor tauchen, der Bahnhof verwandelt sich zu einem Geisterort der tschechoslowa-kischen Geschichte. Nebels Erinnerungsspuk beginnt in der Ge genwart mit der Masse uniformer Geldverdiener als Geister des Kapitalismus nach 1989, auf dem gegenüberliegenden Panel stehen die regimekritischen Demonstran-ten mit ihrem Ruf „Es lebe das Volk!“. Auf der nächsten Seite ist der Ab-zug der sowjetischen Besatzer zu sehen, die 1968 ins Land gekommen waren. Dann Szenen aus dem Alltag der sogenannten Normalisierungszeit der 1970er und 1980er Jahre mit den Normalo-Tschechen als gleichgültigen Datschenbe-wohnern, dann ein weiter Sprung zurück ins Jahr 1948 zur kommunistischen Machtübernahme, davor die Aussiedlung der deutschsprachigen Bevölkerung, die Deportation der Juden in KZs, die Aussiedlung der Tschechen nach der Besetzung des Sudetenlandes 1938, dann schon die Phantome der 1920er und 1930er der neu gegründeten Tschechoslowakei, schließlich weiter zurück ins Jahr 1918 zu T. G. Masaryk und seiner triumphalen Ankunft auf dem Prager Hauptbahnhof, flankiert von der Ehrengarde der tschechoslowakischen Legio-näre, und ein Bild weiter die Legionäre als Verwundete, Gefangene des Ersten Weltkriegs und nicht wie üblich in offiziellen Darstellungen als glorifizierte Kämpfer. Das letzte Panel zeigt die Bauarbeiten, das Ausschachten für den Tunnel – eine Metapher für das Ausgraben verschütteter Erinnerung. Diese Erinnerungsarchäologie (Michel Foucault) steht in einem Spannungsfeld zum offiziellen Gedächtnis, das Alois Nebel auch verinnerlicht hat und der Toilet-

21 Jaroslav Rudiš / Jaromír 99, Alois Nebel, Praha 22011, unpag.22 Jaroslav Rudiš / Jaromír „Jaromír 99“ Švejdík, Alois Nebel. Übers. Eva Profousová,

Leipzig 2012, unpag.

94 Alexander Kratochvil

tenfrau Květa präsentiert (Abbildung 3). Die graphische Umsetzung erfolgt hier auch durch die formale Gestaltung mit eckigen Textfeldern, es gibt keine direkte Verbindung des Gesagten zu den einzelnen Personen, eine im Vergleich mit den anderen Schrifttypen neutrale Schrift etc.

Der Prager Hauptbahnhof, auf dem sich Nebel im Jahr 1990 aufhält, ist nicht nur eine Galerie schräger Gestalten am Rande der Gesellschaft und ein Kuriositätenkabinett wie es in der Verfilmung aufscheint, sondern auch eine „andere Welt“, eine Parallelwelt zur Welt außerhalb des Bahnhofs, unheimlich, unbegreiflich in den Kategorien der Welt draußen außerhalb des Bahnhofes.23 Er ist ein Haus der Geister (Abbildung 4), die Zeit scheint hier aus den Fugen und in diesem Geisterhaus gibt es keine – weder an sich selbst noch an An-dere gerichtete – Erzählung, Worte, gar eine geordnete narrative Struktur, in die die Erlebnisse integriert wer den können. Die auf den Panels dargestellten Figuren erscheinen als im Bahnhof umherschweifende, stumme Geister, an-derseits veran schaulicht die Bildsprache gerade hier deutlich das Potenzial gra-phischer Erzählung, indem sie das „unbewältigbare ,Zuviel‘ einer unsagbaren Erinnerung“24 darstellen kann, die sich der narrativen Repräsentation nur mit Worten entzieht.

Alois Nebel kehrt nach einem Jahr am Prager Hauptbahnhof in die psychiatrische Anstalt zurück. Dort trifft er auch wieder den Anderen, jenen Němý, der in noch größerem Maß von Gespenstern heimgesucht wird als er selbst. Wie Nebel hat auch Němý einen vielsagenden Namen: der Stumme, zudem ist die semantisch-lautliche Nähe des Namens zu Němec (Tschechisch: der Deutsche), hörbar; diese Nebenbedeutung hat für den Plot der Geschichte Bedeutung. Dieser stumme Protagonist ist aus einem polnischen Gefängnis geflohen, über die grüne Grenze durch den Bergwald nach Nordböhmen ge-kommen, dort wurde er verhaftet und wird nun in der Psychiatrie mit Elek-troschocks „behandelt“, um ihm die Zunge zu lösen. Doch er redet nicht. Er scheint stumm und ein bloßer Geist in dem Sinn, der auf die Abwesenheit seines Menschseins verweist.

23 Nebels Vision von den Phantomen der Vergangenheit des Prager Hauptbahnhofs erinnert an die Beobach tun gen des Engels Damiel (z. B. der Frauenkopf oder die Tauben) in Wim Wenders’ Film Der Himmel über Berlin. Auch Nebel beobachtet interessiert, was er sieht, und ebenso wie Damiel ist er nur Beobachter und kann nicht eingreifen. Im Kontext des Werks von Jaroslav Rudiš wird zudem die Anspielung auf dessen Roman Nebe pod Berlínem [Der Himmel unter Berlin] sichtbar, der großteils in der Berliner S-Bahn und U-Bahn spielt und zugleich als eine Art Fortsetzung von Wenders’ Film gelesen werden kann.

24 Martina Kopf, Trauma und Literatur. Das Nicht-Erzählbare erzählen – Assia Djebar und Yvonne Vera, Frankfurt am Main 2005, S. 35.

95Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

Abbildung 3. T. G. Masaryk auf dem Prager Hauptbahnhof, die eckigen Wortfelder verweisen auf neutrale historische Darstellung.

97Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

In der psychologischen Traumaforschung gilt, dass gewalttätige, trauma-tisierende Ereignisse die sozialen, kulturellen und oft auch physischen Grund-lagen eines Individuums respektive Kollektivs zerstören. Dies hat dann oftmals Sinnverlust in der Wahrnehmung der Welt und z. T. massive Störungen der Selbstwahrnehmung und Identität zur Folge. Dies schließt auch eine Belastung des Sprachsystems als symbolischer Ordnung, als Scharnier zwischen Mensch und Welt mit ein. Und so ist es letztlich nicht verwunderlich, dass der Stumme nicht spricht, denn im Gegensatz zu Nebel ist er nicht von einem vermittelten transgenerationellen Trauma belastet, sondern er ist unmittelbar traumatisiert. Und doch sind beide Formen der Traumatisierung mit dem gleichen Ereignis verknüpft. Er ist der Sohn einer der jungen Frauen, die während der Aussied-lung der deutschsprachigen Bevölkerung der Tschechoslowakei von ihrer Fami-lie getrennt, misshandelt, vergewaltigt wurden. Dabei handelt es sich um jene Kinderfrau des kleinen Alois Nebel. Die Zeitumstände zwangen die Frau, mit diesem Mann (ihrem Vergewaltiger) zu leben, und das Kind (Němý) musste die Misshandlungen der Mutter durch den Va ter mit ansehen (Abbildung 5). Diese Erinnerungsfetzen kehren als Erinnerungsspuk immer wieder und der Stumme scheint darin gefangen, und die Bildpanels veranschaulichen diese Erinnerungsspirale ins Nichts. Diese Umstände erfährt man erst am Schluss, als der Stumme sich rächt. Er kommt in diese entlegene Gegend des Riesen-gebirges, um seinen Vater zu töten. Dieser erkennt ihn auch als seinen Sohn wieder, er fragt nach der Mutter, will sprechen, aber es ist zu spät zu sprechen. Der Stumme bleibt stumm, denn für ein Trauma Worte zu finden ist nicht das Gleiche wie von einer Erinnerung zu erzählen. „Vielmehr handelt es sich dabei um eine Übersetzung in eine fundamental andere Form“25, wie Martina Kopf betont; diese „Übersetzung“ kann auch die Zerstörung und Selbstauslöschung mit einschlie ßen. Die Rache und der Totschlag sind die Befreiung des Stum-men von seinem Trauma, freilich eine destruktive und am Ende selbstmörderi-sche Befreiung (Abbildungen 6 / 7) und Auslöschung seiner Identität.

Während das bewusste Erinnern mit einem sinnstiftenden Erzählen iden-tifiziert wird, unterläuft das Trauma jene im erinnernden Erzählen hervorge-brachte räumliche und zeitliche Ordnung. Traumatische Zustände vollziehen sich als „Affektzustände, Körperempfindungen oder Vorstellungsbilder (als Alpträume zum Beispiel oder Flashback-Erlebnisse), die zeitlos sind und von

25 Kopf, Trauma und Literatur, S. 35.

99Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

Abbildung 6 veranschaulicht die Identitätsspaltung des Stummen aufgrund der Traumatisierung.

100 Alexander Kratochvil

Abbildung 7. Überwindung des Traumas durch Auslöschung der Identität des Stummen (Selbstmord).

101Der tschechische Comic „Alois Nebel“ als populäres Medium der Erinnerungskultur

späterer Erfahrung nicht verändert werden“.26 Sie können auch mit Persönlich-keitsspaltungen und anderen psychopathischen Erscheinungen einher gehen (Abbildung 5 / 6 / 7). Die Last aus der Geschichte, die Einzelne in ihren Bio-graphien mit sich tragen, gilt besonders auch für eine Generation, in der Tä-ter-, Mitläufer und Opferrollen in einer Biographie ohne weiteres zusammen kommen konnten – wie bei der Vaterfigur des Stummen (Němý), der zu allen Zeiten mit allen Regimes kollaboriert hat.

„Die Gespenster des Sudetenlandes kehren zurück“27 – meint der Re-zensent Dirk Schümer in der „FAZ“ zum Animationsfilm Alois Nebel, und tatsächlich handelt es sich bei Alois Nebel und dem Stummen um Personifizie-rungen eines Gedächtnisspuks. Dieser ist eine Metapher für etwas, das nicht erinnert wird, oder wie es Derrida ausdrückte, das Gespenst als das „Anwesen-de ohne Anwesenheit“. Der Spuk wird erst durch die Bewusstmachung des traumatischen Ereignisses am Ende der Erzählung aufgehoben. Der Stumme und sein Vater sind im gewissen Sinn die Dämonen der Vergangenheit, die die Lebenden heimsuchen. Der Stumme als Erinnerungsfigur für das Unsagbare verschwindet erst, als er Rache genommen hat und dann im Flammenmeer einer brennenden, während des Kommunismus verfallenen Kirche umkommt, ja den Tod dort zu suchen scheint; das Panel zeigt ein religiös aufgeladenes Bild, das an das Fegefeuer erinnert.

Endstation?

Anne Whitehead stellte in ihrem Werk Trauma fiction die grundlegende Frage nach der Ver mittelbarkeit von Trauma in fiktionalen Texten.28 Trauma-tische Erinnerungen unterscheiden sich grundlegend von „normalen“ Erin-nerungen. Sie lassen sich sprachlich nur schwer fassen und in eine sinnvolle Erzählung integrieren. Sie verweisen auf die Grenzbereiche des Erfahr- und Mitteilbaren und widersetzen sich der symbolischen Ordnung des narrativen Erinnerns. Sprache und Erzählen als Welt vermittelnde Symbolsysteme wer-den durch eine von Traumata hervorgerufene Unordnung unterminiert – eine Unordnung, die nicht symbolisch, sondern real ist. Die Rekonstruktion im

26 Bessel A. van der Kolk, The Body keeps the Score: Memory and the Psychobiology of PTSD, in: Harvard Re view of Psychiatry 1, 1994, S. 253 – 265, hier S. 261.

27 Dirk Schümer, Wallfahrt zu einem kleinen Lokführer, in: „Frankfurter Allgemeine Zei-tung“, Frankfurt, 18. Februar 2012 (Nr. 42), S. Z1 – 2, hier S. Z2.

28 „[I]f trauma comprises an event or experience which overwhelms the individual and resists language and representation, how then can it be narrativised in fiction.“ Anne White-head, Trauma fiction, Edinburgh 2004, S. 3.

102 Alexander Kratochvil

Erzählen kann Traumata eine narrative Ordnung verleihen, die im Spannungs-feld zwischen ästhetischen Strategien und Gedächtnisarbeit verortet ist. Eine mögliche Form, Traumata narrativ zu vermitteln, besteht (wie hier vorgeschla-gen) im graphischen Erzählen. Dabei scheinen Text-Bild-Kompositionen wie der graphische Erzählmodus respektive der Comic besonders produktiv, da sie das eigentlich sich dem Erzählen Entziehende erzählbar machen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in der literarischen und bildli-chen Inszenierung der Trauma-Narrative in Alois Nebel zwei Modelle realisiert werden. Das eine Modell, auf den Stummen bezogen, knüpft an die Metapher des Gespenstes oder Phantoms als Abwesenheit von Sinn gebender Erinne-rung und die Bedrohung der Ordnung durch die Geister der Vergangenheit an. Das andere auf Alois Nebel bezogene Modell veranschaulicht das Konzept des transgenerationellen Gedächtnisses und damit auch der Historisierung des Gedächtnisses als medienvermittelten Prozess. Dieses Modell ermöglicht die Konstruktion einer Sinn gebenden Erzählung für nicht selbst erfahrene, meist kollektive traumatische Erfahrungen. Diese können dann erinnert und auch vergessen werden – oder anders gesagt, der Zug der Geister kann ins Vergessen fahren, der Nebel verzieht sich und Alois’ Leben kann beginnen. Und darauf verweist nicht zuletzt auch der Name des Helden mit dem Anagramm: Nebel-Leben.

Alexander Kratochvil, Dr. phil., J. E. Purkyně Fellow, Tschechische Akademieder Wissenschaften, Prag, Forschungsprojekt zu „Trauma und Erinnerungskul-tur in den (ost-)mitteleuropäischen Literaturen“; 1987 – 1993 Studium der Sla-wistik, Ethnologie und Germanistik an den Universitäten München, Freiburg, Brno und L’viv (Lemberg, Ukraine). Forschungs- und Publikationsschwer-punkte in Slawistik mit Bohemistik und Ukrainistik. Jüngste Monographie „Aufbruch und Rückkehr. Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne“ (Berlin 2013). Zwischen 2005 und 2009 Organisation und Leitung des Greifswalder Ukrainicums. Forschung im Exzellenzcluster der Universität Konstanz, Lehraufträge an der Humboldt Universität zu Berlin, Literaturübersetzungen aus dem Ukrainischen und Tschechischen.