2007. El color de los fusiles. Las milicias de pardos en Santiago de Cuba en los albores de la...

Transcript of 2007. El color de los fusiles. Las milicias de pardos en Santiago de Cuba en los albores de la...

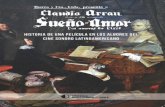

EL COLOR DE LOS FUSILES. LAS MILICIAS DE PARDOS EN SANTIAGO

DE CUBA EN LOS ALBORES DE LA REVOLUCIÓN HAITIANA.

José Luís Belmonte Postigo

Universidad Pablo de Olavide

“Dirán algunos que la diferencia de libres y esclavos separará sus intereses y será paranosotros en cualquier caso una barrera respetable. Todos son negros: poco más o menostienen las mismas quejas y el mismo motivo para vivir disgustados de nosotros. La opiniónpública, el uniforme modo de pensar del mundo conocido los ha condenado a vivir en elabatimiento y en la dependencia del blanco, y esto solo basta para que jamás se conformencon su suerte.”Francisco Arango y Parreño. Obras.

Publicado en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.) Las armas dela nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-

1820, Iberoamericana Vervuert, Madrid-Castellón, 2007, pp.37-

52.

Resumen

Ante la convulsa situación generada por el estallido de la

revolución haitiana, la existencia de las milicias

disciplinadas de pardos supuso un peligro potencial para la

pervivencia del sistema esclavista en la isla de Cuba, por

lo que se redactaron informes aconsejando su disolución. El

presente trabajo pretende analizar la composición

socioeconómica de los milicianos pardos radicados en

Santiago de Cuba en la segunda mitad del siglo XVIII como

medio de interpretar el rol jugado por éstos en el Oriente

cubano ante una coyuntura de crisis.

1

Palabras clave: Santiago de Cuba, siglo XVIII, milicias,

pardos

Con estas palabras Francisco Arango y Parreño,

considerado como el principal vocero de los hacendados

azucareros cubanos describía, en su muy conocido informe

para el fomento de la agricultura y la reforma de las

milicias de pardos, el estado de opinión de buena parte de

la oligarquía cubana tras el estallido de la revolución

haitiana. Atrás habían quedado las impresiones iniciales

que, a su juicio, imposibilitaban que se reprodujeran en

suelo cubano hechos como los que acontecían en el Saint

Domingue1.

La activa participación de los afranchís en el proceso

revolucionario del Saint Domingue y la propagación de

rebeliones de esclavos por todo lo largo y ancho de la

región del Circuncaribe2, provocaron un cambio sustancial

en la percepción que la hipotética amenaza de la población

libre de color suponía para el mantenimiento del orden

social vigente3. Arango identificaba como un potencial1 Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. La Habana, Ministerio deEducación, 1952. Las razones que argüía Arango eran que hastaentonces la población parda había dado muestras del “espíritu de obedienciade todos los mulatos libres de Cuba a su soberano”, p.110.2 Geggus, D. Slavery, War and Revolution. The British Occupation of Saint Domingue 1793-1798. Oxford, Clarendon Press, 1982. Leyburn, James. The Haitian People.New Haven,Yale University Press, 1941. James, C.L.R. The Black Jacobins:Toissant L´Overture and the San Domingo Revolution. New York,Vintage Books, 1989.Martin, Michel L. & Yacou, Alain. De la Révolution française aux révolutions créoleset nègres. Paris, Editions Caribéennes, 1989.3 Craton, M. Testing the Chains. Resistence to Slavery in the British West Indians.Ithaca, Cornell University Press, 1982. Craton define que enocasiones, la clase propietaria de esclavos tuvo la percepción de

2

peligro a la población parda, especialmente a los veteranos

de de las milicias disciplinadas que vivía retirados en el

agro y que poseía un gran conocimiento del arte de la

guerra4. El conflictivo contexto que desencadenaron los

sucesos haitianos incentivó la creencia de que las sutiles

diferencias pigmentocráticas, étnicas, jurídicas y

económicas que habían conformado la sociedad colonial

cubana habían comenzado a derrumbarse por el empuje de los

nuevos tiempos que parecían llegar a la región del Caribe

con fuerza5.

vivir coyunturas en las que era más que posible una gran rebelión deesclavos o de población libre de color, lo que incentivó un mayorgrado de vigilancia y represión hacia los sectores poblacionalpotencialmente peligrosos, desencadenando en ocasiones lo que elautor ha calificado como “rebeliones involuntarias”, p. 165. En estemismo sentido se expresan los siguientes trabajos: Tardieu, J.P.. “La"culpa de los amos". De la esclavitud a la esquizofrenia. Audiencia deQuito (siglos XVIII y XIX)” PROCESOS revista ecuatoriana de historia I-II Semestres/2000 Nº 15. Gaspar, D. Bondmen and Rebels. A Study of Master-SlaveRelations in Antigua. Durham and London, Duke University Press, 1985, p. 6.Al margen de incrementar los mecanismos de vigilancia, represión ycoacción sobre la población de color, el propio Arango señalaba lanecesidad de eliminar las milicias disciplinadas de pardos, ya queexistía a su juicio un número de pobladores blancos lo suficientementeimportante para sustituirlos. Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. LaHabana, Ministerio de Educación, 1952. El temor a que se reprodujeranlos fenómenos haitianos en suelo cubano fue una constante en eldiscurso y acciones políticas de las autoridades coloniales e la islade Cuba, impulsando y fomentando la emigración blanca ante elincremento demográfico de la población de origen africano. NaranjoOrovio, C. “La amenaza haitiana, un miedo interesado: Poder y fomentode la población blanca en Cuba”. En Mª Dolores González Ripio,Consuelo Naranjo, Ada Ferrer, Gloria García y Josef Opatrny. El rumor deHaití en Cuba: Temor, raza y rebeldía, 1789-1844. Madrid, CSIC, 2004. Al mismotiempo, la percepción del esclavo y de la amenaza que éste suponía fuetransformándose a lo largo del siglo XIX ante la importanciademográfica de los esclavos bozales radicados en la isla. Stanley, U.“ The Africanization of Cuban Scare, 1853-1855”. The Hispanic AmericanHistorical Review, Vol. 37, Nº 1, 1957.4 Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. La Habana, Ministerio deEducación, 1952, p. 150.5 En este sentido, cabría mencionar los trabajos de John Garrigus sobrela población libre de color en el Saint Domingue prerrevolucionario,

3

Nuestro trabajo pretende retratar la fisonomía

socioeconómica de los milicianos pardos que tenían como

base la ciudad de Santiago de Cuba, prestando especial

atención a su condición de propietarios de bienes inmuebles

y de esclavos en los albores de la revolución del Saint

Domingue.

De la necesidad virtud. La integración de la población

parda en el servicio de las armas.

La derrota militar española a manos de la tropas

británicas en la Guerra de los Siete Años, cuyo momento

culminante lo representaría la toma de La Habana del año

donde analiza tanto la importancia económica de éste sectorpoblacional como la formación militar que algunos de sus miembrosadquirió desde su participación en la Guerra de Independencia de losEstados Unidos y como éstos elementos se convirtieron en definitoriospara la sus reclamaciones políticas y su posterior lucha armada.Garrigus, J. “New Christians / New Withes: Sephardic Jews, free peopleof colour and citizenship in French Saint Domingue, 1760-1789”.European Expansion and Global Interaction, Vol. 2, Berghahn Books, 2001.Garrigus, J. “Colour, Class and Identify on the Eve of the HaitianRevolution: Saint Domingue´s free coloured elite as colons américains”.Slavery and Abolition, Special issue: against the Odds: Free Blacks in the Slave Societies of theAmericas, Vol. 17, Nº 1, April 1996.Garrigus, J. “Redrawing the Colourline. Gender and the social construction of race in pre-revolutionaryHaiti”. The Journal of Caribbean History, Volume 30: 1&2, 1996.Garrigus, J.“Blue and brown: Contraband indigo and the rise of a free colouredclass in French Saint Domingue.” The Americas, October 1993, Academy ofAmerican Franciscan History, pp. 233-263.Garrigus, John D. “Catalystor catastrophe? Saint Domingue´s free man of colour and the battle ofSavannah, 1779-1782”. Revista Interamericana, primavera/verano 1992, Vol.XXII, Nº 1-2, San Juan de Puerto Rico,Universidad Interamericana dePuerto Rico, 1992. Para un análisis detenido de la temprana rebeliónde Vicente Ogé en el Saint Domingue: Rivers Rodríguez, M. “Unarevolución pigmentada? La rebelión de Vicente Ogé y la insurrección deesclavos en los inicios de la revolución haitiana.” En Provencio L.(ed) Abarrotes. La construcción social de las identidades colectivas en América Latina.Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006.

4

1762, dejó bien a las claras a las autoridades de Madrid

que, para el mantenimiento y preservación del las

posesiones americanas, era necesario realizar una serie de

reformas mejoraran los sistemas defensivos de las

principales plazas americanas6. Así, la integración de los

criollos en la carrera de las armas constituyó una de las

principales preocupaciones de las autoridades coloniales.

Si bien los criollos, tanto blancos como libres de color

habían participado de las defensas de las plazas americanas

en coyunturas en las que el peligro de ataque o invasión

enemigos era notable, las reformas planteaban establecían

la necesidad de una mayor imbricación de los americanos en

la defensa del imperio. Por ello, tras la restitución de la

plaza de La Habana a la soberanía española, se articuló un

plan orquestado por O´Reilly y Ricla que pretendía

involucrar a los vecinos de las ciudades en la institución

militar. En opinión de Allan Kuethe, el prestigio social de

la institución y el disfrute del fuero militar fueron los

elementos que más influyeron en la activa participación de

las élites cubanas en las nuevas milicias disciplinadas de

Cuba, comportamiento que fue rápidamente emulado por otros

sectores poblacionales7. Para las autoridades

metropolitanas, dada la estructura demográfica de la isla,

era del todo necesario incluir dentro de éste proyecto

6 Gómez, C. Marchena J.. La vida en guarnición en las ciudades americanas de laIlustración. Madrid, Ministerio de Defensa, 1992. Marchena, J. “Capital,crédito e intereses comerciales a fines del periodo colonial: loscostos del sistema defensivo americano. Cartagena de Indias y el Surdel Caribe”. Tiempos de América, Nº 9, 2002, pp. 3-387 Kuethe, A. Cuba, 1753-1815. Crown, Military and Society. Knoxville,TheUniversity of Tennesse Press, 1986, pp.42-45.

5

político-militar a la población libre de color,

fundamentalmente a los pardos. Para asegurar la defensa de

las ciudades cubanas había que integrar a un segmento

poblacional que en ocasiones era tan numeroso como el

blanco y que había dado muestras de fidelidad a la Corona

cuando la ocasión así lo había requerido8.

Las milicias de pardos tuvieron acopladas un cuerpo de

oficiales blancos cuya función era el adiestramiento

militar de los milicianos y la vigilancia de que éstos

acudieran anualmente a revista, así como su recluta, sobre

los que los oficiales pardos no tenían una autoridad real9.

El éxito que alcanzó la medida vino determinado por el

extraordinario prestigio que la vida castrense tenía en las

Antillas españolas, lo que favorecía que el miliciano

ascendiera dentro de su grupo étnico-social10, dado que la

incorporación al servicio miliar les ofreció una serie de

privilegios, como portar armas, que estaban prohibidos

legalmente para el resto de la población libre de color11.

La institución militar, en opinión de George Reid Andrews,

8 Ibarra, J. “Castas e integración etno cultural en las AntillasHispánicas: la población negra y mulata y los señores de haciendascriollos en la región centro oriental de Cuba.” Artículo inédito depróxima aparición en Iberoamericana Pragennia, año 2007. En este trabajo,Ibarra comenta la importancia de la acción de los pardos tras elintento de invasión británico de Vernon en 1741, quien tras su derrotaen Cartagena de Indias trató de invadir el Oriente cubano desde lazona de Guantánamo.9 Kuethe A. Crown, Military and Society. Knoxville, University ofTennese, 1986, p.75.10 Duharte R. “El ascenso social del negro en Cuba.” Barcelona, BoletínAmericanista, Año XXX, 1988, p. 32.11 Kuethe, A. Crown, Military and Society in Colonial Cuba, 1753-1815.Knoxville, The University of Tennesse Press, 1986, p. 74.

6

el organismo más abierto y que con mayor fuerza promovió el

ascenso social de la población libre de color12. Al mismo

tiempo, como señala Ben Vinson, la participación en las

milicias de la población libre de color fue un instrumento

utilizado por ésta para mejorar su posicionamiento social,

dado que la asignación del fuero militar y otros

privilegios sirvieron para que éstos pudieran expresarse

en términos raciales, dado que el hecho de ser pardos no

acarreaba el bagaje legal tradicionalmente asociado a su

raza13. La recluta de los milicianos pardos se llevó a cabo

a través de los oficiales, quienes debían elegir a los

sujetos más distinguidos, que tuvieran “las calidades de ilustres,

mozos de espíritu, honor, aplicación, desinterés, conducta y caudal suficiente

como para mantener con decencia el empleo.”14

De esta forma se organizó la Milicia de voluntarios

pardos de Santiago de Cuba con 640 miembros, de los que

residía medio batallón en la villa de Bayamo y 80 en

Holguín, debiendo acudir a la defensa de la capital

oriental cuando el Gobernador se lo ordenase en momentos

en que la seguridad de la plaza requiere verse reforzada15.

12 Andrews, G.. Afro-Latin America 1800-2000. Oxford, Oxford UniversityPress, 2004, p.46.13 Vinson III, B. “Los milicianos pardos y la relación estatal duranteel siglo XVIII en México.” Juan Ortiz Escamilla (coordinador). EnFuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX. México D.F., El Colegio deMéxico, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2005, p.60.14 Kuethe, A. “Conflicto internacional, orden colonial ymilitarización.” Enrique Tandeter y Jorge Hidalgo Lehuedé(directores). Historia general de América Latina. Volumen IV: procesos americanos haciala redefinición colonial. París, UNESCO, 2000, p.334.15Archivo General de Indias (en adelante AGI.) Cuba 1434. Estado quedemuestra el batallón fijo de La Habana y los batallones de miliciasblancos y pardos. Santiago de Cuba, 22 de julio de 1790.

7

De esta forma, la milicia de pardos fue compuesta por la

élite parda de las principales localidades del Oriente

cubano, por lo que su estudio socioeconómico nos revela la

importancia de éste segmento poblacional en el conjunto de

la región.

Identidades sociales e imaginarios personales

Antes de proseguir con el análisis de las milicias

pardas de Santiago de Cuba, se nos antoja como

imprescindible realizar una aproximación al término pardo

para, de este modo, definir exactamente al grupo social al

que hacemos referencia a lo largo de este trabajo. Buena

parte de las investigaciones realizadas en torno a la

cuestión de las milicias de color han incidido sobremanera

en la importancia estratégica o militar de la incorporación

de los pardos al servicio de las armas. Sin embargo, el

problema identitario ha sido frecuentemente soslayado, por

lo que la identificación del grupo social que representaban

los milicianos ha sido en ocasiones algo confusa.

El ingreso de una persona en las milicias de pardos

requería que tanto el individuo como el entorno social lo

identificasen bajo esta denominación. La construcción de la

categoría de pardos es mucho más significativa que la de

mulatos, ya que ésta última designaría específicamente el

8

mestizaje racial16. Así, el término pardo designaba a un

segmento poblacional, libre, que tenían ascendencia

africana y europea, siendo ésta última considerada como un

valor fundamental que los diferenciaba y los elevaba dentro

de la sociedad colonial por encima de los esclavos y

morenos libres17.

Desde el punto de vista de la población blanca

antillana, la denominación de pardo indicaba impureza de

sangre, una mancha social que impedía el acceso a los

cargos políticos de máxima representatividad a escala

local. La estricta normativa colonial impedía que personas

que tuvieran antepasados africanos pudieran optar a cargos

públicas de gran notoriedad. De ésta forma, para individuos

de cierto éxito económico y cuya piel no denotaba

claramente ancestros de origen africano, la catalogación de

pardos marcaba el fin de sus aspiraciones políticas y una

considerable lacra social, por lo que frecuentemente se

identificaban con el grupo blanco18. Un ejemplo lo hemos16 Mattos, H.M. Escravidâo e cidadania no Brasil monarquico. Rio de Janerio,Jorge Zahar editos, 2000, pp. 17-18.17 Díaz, R. Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano regional enSanta Fe de Bogotá. Bogotá, Centro Cultural Javeriano, 2001, p. 187.18 Buen ejemplo de esto lo supone el extraordinario impacto quetuvieron las reales cédulas de “gracias al sacar”, medida aplicadadesde 1795 por la que individuos de libres de color, a través del pagode un impuesto, eran considerados socialmente blancos. El éxito de lamedida generó un gran desconcierto en los patriados criollos locales,quienes presionaron para la revocación de tal medida, cosa quefinalmente lograron. Archivo General de Indias (en adelante AGI).Ultramar 92. Real Orden para que no se concedan dispensas de graciasal sacar. Aranjuez, 1803. En este mismo sentido Moreno Fraginalsapuntaba que la medida incentivó la integración de un buen número dehacendados azucareros en el espacio oligárquico criollo. MorenoFraginals, M. El Ingenio,complejo económico social cubano del azúcar. Tomo I, LaHabana, Editorial Ciencias Sociales, 1978, p. 127.

9

encontrado en el análisis de las actas capitulares de

Santiago de Cuba, donde se recoge el caso de D. Manuel

Vidal, comerciante, que pretendía ocupar un cargo público

de relevancia por lo que solicitó al cabildo de Santiago de

Cuba el indispensable certificado de pureza de sangre. Las

dudas sobre su origen étnico motivó la denuncia de

Francisco Xavier Infante, vecino de Bayamo, quien lo

acusaba de ser en realidad pardo. En cabildo ordinario de

18 de enero de 1779, el cabildo santiaguero declaró

formalmente que D. Manuel Vidal tenía limpieza de sangre y

era acreedor de obtener cualquier cargo honorífico. Esta

decisión dejaba sin efecto otra decisión del cabildo de 20

de octubre de 1777 en la que se ordenó que se inscribiera

en el libro bautismo de pardos el nombre de D. Manuel

Vidal, para que no quedara duda de su origen19. Sin

embargo, las autoridades capitulares fueron incapaces de

llevar a cabo dicha actuación por la oposición decidida de

una parte del cabildo, que consideraba como “público y notorio”

el origen mulato de la madre del referido Vidal, por lo que

la votación terminó suspendiéndose20. El caso siguió

adelante ante la fractura de patriciado local, que fue

incapaz de tomar una decisión definitiva sobre el asunto

por la no asistencia de los miembros que se negaban

19 Archivo de la Oficina del Historiador Oficial de la ciudad deSantiago de Cuba (en adelante AOHOSC). Cabildo ordinario, Santiago deCuba, 18 de enero de 1779. 20 Entre los miembros capitulares que se negaron a considerar comoblanco a D. Manuel Vidal encontramos a parte del patriciado criollo dela ciudad, como a D. José Mustelier, D. Gregorio el Castillo, D.Esteban de Palacio, D. Juan Garbey y D. José del Castillo.

10

revocar la decisión tomada en 177721. Finalmente, ante la

incapacidad del cabildo para adoptar un acuerdo, terminó

por actuar en el conflicto el propio Obispo de Cuba, quien

dictaminó, como recoge el cabildo ordinario de 8 de octubre

de 1787, que D. Manuel Vidal era blanco, ordenando que se

borrasen de los libros del cabildo las actas capitulares

de 20 de octubre de 1777 en las que quedaba memoria del

posible pasado mulato de D. Manuel Vidal, por ser un “daño

irreparable” para la imagen y el buen nombre del

comerciante22.

La actitud de D. Manuel Vidal no constituye una

excepción dentro de la sociedad colonial santiaguera, si no

que reflejaba las aspiraciones de un grupo social que

pretendía ser reconocido como blanco23.En definitiva, la

pertenencia al grupo pardo requería de la aceptación

identitaria tanto del entorno social como del individuo en

cuestión, por lo que a lo largo de este trabajo hemos

considerado como pardos a un grupo social, jurídicamente

libre, descendientes de africanos y europeos, que se

expresaba en términos de identidad racial y social propia,

quedando al margen de esta catalogación individuos que, por

encima de cuestiones raciales, consideraban su calidad21 AOHCSC. Cabildo Ordinario. Santiago de Cuba, 20 de junio de 1785.Las continuas suspensiones sobre el particular se justificaban por “laexperiencia de los muchos inconvenientes que resultan de aprobarse las informaciones delegitimidad y limpieza de sangre sin hallarse pleno de vocales, con perjuicio de las familias másdistinguidas de esta isla.”22 AOHCSC. Cabildo Ordinario. Santiago de Cuba, 8 de octubre de 1787.23 Amores, J.B. Cuba en la época de Ezpeleta. Ansoaín, Universidad deNavarra, 2000. Amores recoge el testominio de un patricio santiagueroquien expresaba la necesidad de facilitar la movilidad social de lapoblación libre de color, p. 155.

11

personal, su estatus social y sus patrones culturales como

blancos.

Población libre de color en el Oriente cubano.

En opinión de Herbert Klein, para entender la

importancia de la población libre de color en las regiones

americanas debemos atender fundamentalmente al estudio de

su número, su crecimiento y ocupación sociolaboral dentro

de un área geográfica localizada24. Una de las

características demográficas que han caracterizado al

Oriente cubano es la importancia de la población libre de

color. En el año 1778 se realizó un censo de la población

de la isla de Cuba en el que quedó perfectamente expresada

ésta realidad25:

Tabla 1. Datos población de la Jurisdicción de Santiago de

Cuba en 177826

Etnia Blancos Mulatos

libres

Negros

libres

Mulatos

esclavo

Negros

esclavo

Total

24 Klein, H. “The Colored Freedmen in Brazilian Society.” Reprint fromJournal of Social History, Vol. 3 Nº1, Fall, 1969, p. 30.25 AGI. Indiferente General 1527. En cumplimiento de Orden General de10 de noviembre de 1776, se remite el adjunto estado deempadronamiento de todos los habitantes de la diócesis de Cuba. LaHabana, 8 de septiembre de 1778.26 En el empadronamiento aparece reflejada la existencia de 112eclesiásticos varones, pero al no tener la menor información sobre suorigen étnico, hemos optado por no incluirlos en nuestro análisis.

12

s sHombres 3130 1812 760 537 2531 8770Mujeres 1896 1993 891 693 1317 6790Total 5026 3805 1651 1230 3848 15560Fuente: Elaboración propia. AGI. Indiferente General 1527. Encumplimiento de Orden General de 10 de noviembre de 1776, se remite eladjunto estado de empadronamiento de todos los habitantes de ladiócesis de Cuba. La Habana, 8 de septiembre de 1778.

En función de los datos obtenidos, y analizando

exclusivamente a la población libre, observamos que el

47.95% de ésta población es blanca, mientras que el 52.05%

restante era libre de color, conformando la población

racialmente mulata el 36.3% y los negros libres el 15.75%.

Como primer elemento de nuestro análisis podemos destacar

que la sociedad de libres no era patrimonio exclusivo en la

jurisdicción de Santiago de Cuba de la población blanca. De

hecho, la población libre de color conformaba la mayor

parte de la población libre, lo que da una buena muestra de

la importancia demográfica de éste sector. La paridad entre

los índices de masculinidad y femeninidad, sólo roto para

el caso de los negros esclavos, sugieren que el grupo de la

población libre de color disponía de un potencial

crecimiento natural. Además, en opinión de Olga Portuondo,

no hay que desdeñar la elevada frecuencia de las

manumisiones, característica de la esclavitud en el oriente

de Cuba, que incidió en la importancia demográfica de la

población libre de color27. De hecho, recientes trabajos

27 Portuondo, O. Entre libres y esclavos de Cuba colonial. Santiago deCuba,Editorial Oriente, 2003.

13

que analizan las manumisiones en Santiago de Cuba reflejan

que ésta institución tuvo una gran importancia, no sólo

por la alta frecuencia con la que se concedieron las

mismas, si no por el modo en el que se otorgaron, ya que

los esclavos compraron de forma mayoritaria su libertad28.

La evolución de la población libre de color la podemos

observar en el censo elaborado por las autoridades cubanas

en el año 1792, que muestra los siguientes resultados:

Tabla 2. Población de la Jurisdicción de Santiago de Cuba,

1792

Etnia Blancos Mulatos

libres

Negros

libres

Mulatos

esclavo

s

Negros

esclavo

s

Total

Hombres 3992 2048 1079 456 3013 10588Mujeres 4220 2245 1145 466 2072 10148Total 8212 4293 2224 922 5085 20736Fuente: Andreo, J. “La conformación de las identidades urbanas yprocesos de exclusión social: La población de Santiago de Cuba duranteel siglo XIX.” Provencio, L. (ed.). Abarrotes. La construcción social de lasidentidades colectivas en América Latina. Servicio de Publicaciones de launiversidad de Murcia, Murcia 2006

Como observamos en la comparación de las dos tablas,

asistimos a un crecimiento significativo de la población en

tan sólo catorce años, que se incrementará en los últimos

años del siglo XVIII, en opinión de Andreo por la pujanza

28 Belmonte J.L. “Con la plata ganada y su propio esfuerzo. Losmecanismos de manumisión en Santiago de Cuba, 1780-1803.” EA Virtual,Nº3, 2005. Kemner, J. “Libre en fin. Un análisis de las cartas delibertad entregadas en Santiago de Cuba en el último tramo de laesclavitud.” Inédito, consultado gracias a la amabilidad del autor

14

económica que estaba adquiriendo la región29. A pesar de

que se produce un crecimiento de todos los sectores étnicos

de la población, el espectacular crecimiento de la

población blanca femenina difumina la relevancia global del

crecimiento numérico de la población libre de color. El

aumento de la población blanca femenina podía deberse al

margen de factores de crecimiento natural, a la llegada de

emigrantes procedentes del Saint Domingue donde, desde

1791, había comenzado a prender con fuerza la revolución.

Como medio de preservar a las familias, probablemente los

colonos blancos del Santo Domingo francés comenzaron a

enviar al extranjero a sus familias30. En cualquier caso,

a pesar de la distorsión que las cifras de la población

blanca femenina puede suponer, observamos un crecimiento

cuantitativo de la población libre de color, que aún

conformaba el 44.24% del total de la población libre,

integrándose de facto como un elemento destacado de la

sociedad colonial santiaguera.

Un análisis socioeconómico de los milicianos pardos

29 Andreo, J. “La conformación de las identidades urbanas y procesos deexclusión social: La población de Santiago de Cuba durante el sigloXIX.” En Provencio, L. (ed.). Abarrotes. La construcción social de las identidadescolectivas en América Latina. Murcia, Servicio de Publicaciones de launiversidad de Murcia, 2006, p. 300.30 Yacou, A. L´emigrations a Cuba des colons français de Saint-Domingue au cours de larévolution. 5 tomos. Bordeaux, Université de Bordeaux, 1975. Para Yacou,el proceso migratorio de los colonos franceses del Saint Dominguecomenzó con la generalización de la gran rebelión de esclavos de 1791.Si bien existieron grandes oleadas de refugiados, para Yacou loscolonos franceses llegaron a las costas orientales cubanas a un ritmoconstante a lo largo de toda la década de los noventa y primeros añosdel siglo XIX.

15

Como sosteníamos anteriormente, los milicianos pardos

eran aceptados en la institución militar entre el resto de

los miembros de su grupo en virtud a la calidad moral y a

la capacidad económica de la que disponían. Debemos

señalar, para contextualizar los datos económicos referidos

a los milicianos pardos que a continuación expondremos, que

la región oriental cubana, y fundamentalmente la capital de

la Gobernación, Santiago de Cuba, había quedado excluida

de los grandes circuitos económicos coloniales desde bien

pronto. Además, la normativa metropolitana apoyó de manera

decidida una serie de reformas a lo largo de todo el siglo

XVIII que impulsaron el crecimiento del puerto de La Habana

y su hinterland en detrimento de otras ciudades del

interior y el Oriente de la isla. Sólo a partir de 1778, el

puerto de Santiago de Cuba logró insertase de manera

directa al comercio con la península, no siendo hasta 1789

habilitada la plaza para el comercio negrero a

embarcaciones españolas31. Por ello, el crecimiento

económico de la región, que iba aparejado al auge del

esclavismo y del fomento de los productos de exportación,

fue completamente diferente, hasta el punto que algunos

autores consideran que esta etapa de la historia económica

de Santiago de Cuba estuvo dominada por una agricultura

semi-pastoril, que se nutría del contacto comercial con las

vecinas colonias extranjeras y con el resto del Caribe

Hispánico32.

31 Aimes, H. A History of Slavery in Cuba. New York, Octagon Books Inc., 1967.

16

En éste contexto debemos entender el afán de las

autoridades coloniales espñolas en conocer la realidad

socioeconómica de los milicianos pardos, por lo que

ordenaron la realización de un censo de las propiedades

agrarias de los milicianos pardos en el año 1767. El

interés radicaba no sólo en disponer de una información

completa de los individuos que iban a tomar las armas en

defensa del Rey, si no en conocer de primera mano el poder

económico real de la población parda en el Oriente de Cuba.

Los resultados obtenidos revelan la importancia económica

de la población parda en el agro oriental, ofreciendo los

siguientes datos33:

Tabla 3. Explotaciones agroganaderas en manos de

milicianos pardos en Santiago de Cuba, 1767.

Ingenios

azucareros

Vegas Hatos Estancias Corrales

3 232 10 125 5Fuente: Elaboración propia. Archivo Nacional de Cuba (en adelante ANC)Correspondencia de los Capitanes Generales, Leg. 25, Nº orden 161.

Del total de 640 hombres que componían el batallón de

pardos, 368 confesaban ser propietarios al menos de una

explotación agroganadera, lo que denotaba la importancia

del sector agrario al interior del grupo pardo. La32 Portuondo O. Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años.Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 1996.33 Archivo Nacional de Cuba (en adelante ANC) Correspondencia de losCapitanes Generales, Leg. 25, Nº orden 161. Relación de individuos quedel Batallón de Pardos de Santiago de Cuba se hallan con haciendas delabor, con distinción de sus clases, nombre de las haciendas ydistancia a la que se encuentran de las cabezas de partido. Santiagode Cuba, 4 de agosto de 1767.

17

campesinización de la población libre de color fue uno de

los elementos que caracterizaron el desarrollo de la

estructura de la propiedad de la tierra en el agro

oriental. Tanto pardos como morenos libres, en la medida en

la que sus ingresos económicos lo permitían, trabajaron la

tierra, bien en calidad de arrendatarios, bien en calidad

de propietarios34. Para el caso que nos ocupa, el rol que

jugaron como propietarios nos parece fundamental para

entender en buena medida su actitud hacia la expansión de

los ideales que emanaban desde la revolución haitiana. Los

datos obtenidos también nos alejan de la mirada dicotómica

sobre el agro cubano que dividía la estructura de la

propiedad de la tierra entre grandes propietarios blancos y

campesinos de color pobres. Esta afirmación no niega que

estos extremos se cumplieran, todo lo contrario. Más bien

expresamos la necesidad de establecer con mayor rigor la

estructura de la propiedad de la tierra, atendiendo a la

capacidad de progreso económico que pese a las

dificultades, disfrutó la población libre de color.

La mayor parte eran pequeñas o medianas explotaciones,

destacando de un lado la mayoritaria presencia de los

pardos en el sector tabaquero y, de otro lado, la

existencia de explotaciones azucareras. El sector tabaquero

estaba en franca crisis ya en la segunda mitad del siglo

XVIII, lo que motivó la preocupación de las autoridades

34 Belmonte, J.L. “Sobre prejuicios dependencia e integración. Elliberto en la sociedad colonial de Santiago de Cuba, 1780-1803.”Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Nº2, 2005.

18

coloniales que pretendieron recuperar un sector económico

que ofrecía beneficios a la Corona35.. Entre los

principales obstáculos que encontraba el fomento del

cultivo del tabaco en la región oriental se encontraban las

estrictas medidas de monopolio la Real Factoría de tabacos

de La Habana imponía, el escaso valor en que la Compañía

tasaba las cosechas, el fraude de las tasaciones, las

dificultades de liquidez en le pago de las cosechas, el

contrabando de tabaco que realizaban los vegueros y,

finalmente, el alto precio que los vegueros arrendatarios

debían pagar a los grandes terratenientes para el

transplante de la matas de tabaco36. El carácter de

propietarios de las vegas de los milicianos pardos indicaba

que dentro de los cultivadores de tabaco constituían una

excepción.

35 AGI. Santo Domingo 2002. Memoria de la decadencia del cultivo detabaco en la parte oriental de la isla de Cuba. Santiago deCuba, ???? 179736 AGI. Santo Domingo 2002. Informe sobre la cultura del tabaco en laisla de Cuba, 7 de junio de 1788. La propia estructura del cultivo detabaco demandaba la disponibilidad de diferentes tipos de tierra. Lasiembra del tabaco se realizaba por lo común en lugares cercanos a lasprincipales localidades, debiendo ser transplantada la mata a zonascercanas a los ríos una vez había alcanzado un punto de maduración yresistencia suficiente. Si el veguero era propietario de la vega noencontraba el menor problema para realizar el transplante de la mata.Sin embargo, si el veguero era arrendatario debía hacer frente al pagode un importante alquiler que imponía el propietario, que eracalificado en la época como cosechero, que fue creciendo a lo largo dela segunda mitad del siglo XVIII, llegando a describirse la situaciónde los vegueros arrendatarios de la siguiente forma. “sólo sigue la labranzacuando no halla otro destino o tarea a la que aplicarse, por lo cual, desanimado y sin estímuloalguno ya no es labrador, sino un triste jornalero cuya escasa y precaria subsistencia dependede la voluntad de un propietario rico o avariento cosechero, resultando de este trastorno ladecadencia de la población y escasez general de frutos.”

19

En cuanto a las explotaciones azucareras en manos de

los milicianos pardos debemos señalar que no se trataban de

grandes ingenios azucareros al modelo de la Cuba occidental

con grandes dotaciones de esclavos. La documentación

refleja que estas explotaciones eran dos ingenios de tamaño

medio y un trapiche. Debemos tener en cuenta que, para el

año 1787, las dotaciones de esclavos de los ingenios

azucareros de Santiago de Cuba aún estaban lejos de los

cubano-occidentales en cuanto a las dotaciones de esclavos

que trabajaban en ellos37. Por tanto, debemos entender la

importancia de éstas explotaciones azucareras en el

contexto del agro oriental, lo que les confiere mayor

valor.

En las sociedades esclavistas, la mera posesión de

explotaciones agrarias no era un indicador del todo fiable,

ya que las explotaciones cobraban mayor o menor importancia

económica en función del número de esclavos que las

explotasen. Era el trabajo esclavo el que otorgaba valor a

la tierra, por lo que para analizar de forma fiable la

importancia económica del grupo pardo en el oriente cubano

debemos atender al rol que jugaron como propietarios en el

agro oriental. Para ello, analizaremos los datos obtenidos

37 AGI. Indiferente General 2821. Estado que manifiestan los ingeniosde la ciudad de Cuba sus nombres, censos, negros esclavos quemantienen en su labor, los que necesitan para su subsistencia y losque se han repartido por el gobernador en 1º de agosto de 1787. Lamedia de esclavos por ingenio era de 17.62, frente a los 64.88 queofrecían las explotaciones de la región habano-matancera para el año1790. Tornero, P. Crecimiento económico y transformaciones sociales. Esclavoshacendados y comerciantes en la Cuba colonial (1760-1840). Madrid, Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales, 1996.

20

del listado de posesiones de los milicianos pardos del año

1767 con el censo agrícola realizado para la jurisdicción

de Santiago de Cuba del año 177938. Es a nuestro juicio, un

censo agrícola parcial, pero que pone de relieve parte de

la estructura de la propiedad de la tierra y de la mano de

obra en el agro oriental cubano. La necesidad de poner en

relación los datos de ambos documentos viene determinada

por la indefinición racial de los propietarios expresados

en el censo agrícola de 1779. De los datos obtenidos hemos

hallado una serie de coincidencias, tanto en el nombre de

los propietarios como en el nombre de las haciendas de

labor, arrojando los siguientes resultados.

En primer lugar cabría decir que las

explotaciones agroganaderas que recoge el censo son de

pequeño o mediano tamaño, con una gran presencia de hatos,

corrales y estancias de labor, así como un reducido número

de ingenios azucareros. La presencia del trabajo esclavo

estaba generalizada, ya que la franca mayoría de éstas

contaban con los mismos para su desarrollo, si bien hay que

destacar que el número de esclavos por explotación era

realmente bajo, coexistiendo frecuentemente el trabajo

esclavo con trabajadores libres.

38 ANC. Gobierno General 491/ 25168. Estado general que manifiesta losnombres de las haciendas, dueños a quienes corresponde, número de suscasas, hombres blancos, pardos , morenos libres y esclavos, divididosen cuatro edades y mujeres de todas las clases de esta jurisdicción.Santiago de Cuba, 26 de junio de 1779.

21

De un total de 51 explotaciones agroganaderas que

recoge el censo agrícola de 1779, 12 estaban en manos de

milicianos pardos39. Tal vez el dato más ilustrativo lo

muestre que de un total 248 esclavos contabilizados, 42

trabajaban en las explotaciones que eran propiedad de los

milicianos pardos, lo que constituía un 16.93 % del total

de esclavos rurales que aparecen en la documentación. De

entre los individuos analizados destacarían el capitán de

milicias Vicente Barrientos40, propietario del ingenio

Guaninicum donde trabajaban quince esclavos. Los milicianos

pardos formaban parte de un segmento social con identidad

racial propia, que se definía en buena medida por el rol de

propietario de bienes inmuebles y de esclavos que jugaron

en la sociedad colonial cubana.

Conclusiones

En resumidas cuentas debemos reseñar que la creación

de las milicias de pardos estimuló la inserción social de

un segmento poblacional que había sido tradicionalmente

marginado y que desde momento pudo expresarse, a través de

la pertenencia a las milicias, en términos de identidad

racial y social. Ante el estallido de la revolución

haitiana, la existencia de las unidades milicianas pardas

39 Debemos reseñar que tan sólo hacemos referencia a los individuosidentificados como pardos a través de su pertenencia a las miliciasdisciplinadas, pudiendo existir explotaciones cuyos propietariosfueran pardos pero que en el momento de la realización del censo noestuvieran sirviendo en el cuerpo de milicias.40 El grado de capitán era indicativo de su importancia dentro delservicio en las milicias, grado seguramente otorgado por suimportancia económica. Kuethe, A. Cuba, 1753-1815.Crown, Military and Society .Knoxville, University of Tennesse, 1986.

22

fue vista por algunos contemporáneos como un peligro para

la pervivencia del sistema colonial esclavista. Su

integración al servicio militar, unido al papel que jugaban

en el oriente cubano como propietario de explotaciones

agroganaderas y de esclavos incidieron en su integración en

una sociedad esclavista que experimentó un momento de

profunda transformación con el triunfo de la revolución

haitiana y la generalización de las rebeliones de esclavos

por buena parte del área circuncaribe.

Bibliografía.

Aimes, H. A History of Slavery in Cuba. New York, Octagon BooksInc., 1967.Amores, J.B. Cuba en la época de Ezpeleta. Ansoaín, Universidadde Navarra, 2000.Andreo, J. “La conformación de las identidades urbanas yprocesos de exclusión social: La población de Santiago deCuba durante el siglo XIX.” Provencio, L. (ed.). Abarrotes. Laconstrucción social de las identidades colectivas en América Latina.Servicio de Publicaciones de la universidad de Murcia,Murcia 2006.Andrews, G.. Afro-Latin America 1800-2000. Oxford UniversityPress, Oxford, 2004Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. Ministerio deEducación, La Habana, 1952. Belmonte J.L. “Con la plata ganada y su propio esfuerzo.Los mecanismos de manumisión en Santiago de Cuba, 1780-1803.” EA Virtual, Nº3, 2005. Belmonte, J.L. “Sobre prejuicios dependencia e integración.El liberto en la sociedad colonial de Santiago de Cuba,1780-1803.” Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde elCaribe, Nº2, 2005. Craton, M. Testing the Chains. Resistence to Slavery in the British WestIndians. Cornell University Press, Ithaca, 1982. Duharte R. “El ascenso social del negro en Cuba.” BoletínAmericanista, Año XXX, Barcelona, 1988

23

Garrigus, J. “Blue and brown: Contraband indigo and therise of a free coloured class in French Saint Domingue.”The Americas, October 1993, Academy of American FranciscanHistory, Garrigus, John D. “Catalyst or catastrophe? Saint Domingue´s free man of colour and the battle of Savannah, 1779-1782”. Revista Interamericana, primavera/verano 1992, Vol.XXII, Nº 1-2, Universidad Interamericana de Puerto Rico,San Juan de Puerto Rico, 1992.Garrigus, J. “Colour, Class and Identify on the Eve of theHaitian Revolution: Saint Domingue´s free coloured elite ascolons américains”. Slavery and Abolition, Special issue: against the Odds:Free Blacks in the Slave Societies of the Americas, Vol. 17, Nº 1, April1996.Garrigus, J. “New Christians / New Withes: Sephardic Jews,free people of colour and citizenship in French SaintDomingue, 1760-1789”. European Expansion and Global Interaction,Vol. 2, Berghahn Books, 2001. Garrigus, J. “Redrawing the Colour line. Gender and thesocial construction of race in pre-revolutionary Haiti”.The Journal of Caribbean History, Volume 30: 1&2, 1996. Gaspar, D. Bondmen and Rebels. A Study of Master-Slave Relations inAntigua. Duke University Press, Durham and London, 1985Geggus, D. Slavery, War and Revolution. The British Occupation of SaintDomingue 1793-1798. Clarendon Press, Oxford, 1982. Gómez, C. Marchena J.. La vida en guarnición en las ciudades americanasde la Ilustración. Ministerio de Defensa, Madrid, 1992. Ibarra, J. “Castas e integración etno cultural en lasAntillas Hispánicas: la población negra y mulata y losseñores de haciendas criollos en la región centro orientalde Cuba.” Artículo inédito de próxima aparición enIberoamericana Pragennia, año 2007. James, C.L.R. The Black Jacobins: Toissant L´Overture and the SanDomingo Revolution. Vintage Books, New York, 1989. Kemner, J. “Libre en fin. Un análisis de las cartas delibertad entregadas en Santiago de Cuba en el último tramode la esclavitud.” Inédito, consultado gracias a laamabilidad del autor Klein, H. “The Colored Freedmen in Brazilian Society.”Reprint from Journal of Social History, Vol. 3 Nº1, Fall, 1969Kuethe, A. “Conflicto internacional, orden colonial ymilitarización.” Tandeter E. y Hidalgo J. (directores).

24

Historia general de América Latina. Volumen IV: procesos americanos hacia laredefinición colonial. UNESCO, París, 2000Leyburn, J. The Haitian People. Yale University Press, NewHaven, 1941. Marchena, J. “Capital, crédito e intereses comerciales afines del periodo colonial: los costos del sistemadefensivo americano. Cartagena de Indias y el Sur delCaribe”. Tiempos de América, Nº 9, 2002.Martin, M.. & Yacou, A. De la Révolution française aux révolutionscréoles et nègres. Editions Caribéennes, Paris, 1989.Mattos, H.M. Escravidâo e cidadania no Brasil monarquico. JorgeZahar editos, Rio de Janerior, 2000 Díaz, R. Esclavitud,región y ciudad. El sistema esclavista urbano regional en Santa Fe deBogotá. Centro Cultural Javeriano, Bogotá, 2001Moreno Fraginals, M. El Ingenio,complejo económico social cubano delazúcar. Tomo I, Editorial Ciencias Sociales, La Habana,1978,Naranjo Orovio, C. “La amenaza haitiana, un miedointeresado: Poder y fomento de la población blanca enCuba”. Mª Dolores González Ripio, Consuelo Naranjo, AdaFerrer, Gloria García y Josef Opatrny. El rumor de Haití en Cuba:Temor, raza y rebeldía, 1789-1844. CSIC, Madrid, 2004. Portuondo O. Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de losDiez Años. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 1996.Portuondo, O. Entre libres y esclavos de Cuba colonial. EditorialOriente, Santiago de Cuba, 2003.Rivers Rodríguez, M. “Una revolución pigmentada? Larebelión de Vicente Ogé y la insurrección de esclavos enlos inicios de la revolución haitiana.” Provencio L.(ed)Abarrotes. La construcción social de las identidades colectivas en AméricaLatina. Servicio de Publicaciones de la Universidad deMurcia, Murcia, 2006.Stanley, U. “The Africanization of Cuban Scare, 1853-1855”. The Hispanic American Historical Review, Vol. 37, Nº 1, 1957.Tardieu, J.P.. “La "culpa de los amos". De la esclavitud ala esquizofrenia. Audiencia de Quito (siglos XVIII y XIX)”PROCESOS revista ecuatoriana de historia I-IISemestres/2000 Nº 15.Tornero, P. Crecimiento económico y transformaciones sociales. Esclavoshacendados y comerciantes en la Cuba colonial (1760-1840). Madrid,Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.

25

Vinson III, B. “Los milicianos pardos y la relación estataldurante el siglo XVIII en México.” Juan Ortiz Escamilla(coordinador). Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX. ElColegio de México, El Colegio de Michoacán, UniversidadVeracruzana, México D.F., 2005Yacou, A. L´emigrations a Cuba des colons français de Saint-Domingue aucours de la révolution. 5 tomos. Université de Bordeaux,Bordeaux, 1975.

26