Talas1

-

Upload

mega-perdana -

Category

Documents

-

view

14 -

download

0

description

Transcript of Talas1

Talas (Colocasia esculenta L. Schoot) Ciri-Ciri Umbinya berbentuk silinder sampai agak membulat dengan diameter 10cm Kulit kemerahan dan kasar karena terdapat bekas pertumbuhan akar Warna daging umbi putih keruh Jenis a. Talas Belitung (Xanthosoma sagitifolium)Merupakan tumbuhan menahun yang memiliki umbi batang maupu batang palsu yang sebenarnya adalah tangkai daun Komposisi kimiaKandungan gizi yang terdapat dalam jumlah 100 gram talas sebagai berikut :Kandungan Gizi Jumlah (per 100 gram)

Energi (kal) 120

Protein (g) 1,5

Lemak (g) 0,3

Serat (g) 0,7

Kalsium (mg) 31

Fosfor (mg) 67

Besi (mg) 0,7

Vitamin B1 (mg) 0,05

Vitamin C (mg) 2

Air (g) 69,2

Hasil olahanBeberapa hasil olahan dari umbi talas sebagai berikut : Umbi talas telah menjadi industri rumah tangga (home industry) dalam bentuk ceriping, talas goreng, talas rebus, kolak dan sebagainya. Talas juga dapat dibuat menjadi tepung talas. Tepung ini sebagai bahan pembuatan enyek-enyek, dodol, cheese stick, dan berbagai olahan talas lainnya.

ManfaatBeberapa manfaat dari umbi talas sebagai berikut : Mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pangan pengganti beras. Talas di beberapa daerah Indonesia merupakan makanan pokok pengganti nasi seperti Mentawai (Propinsi Sumatera Barat), Sorong (Propinsi Irian Jaya). Daun dan batangnya dapat digunakan sebagai sayuran seperti buntil. Akar rimpang maupun getah pada pelepahnya dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisonal. Dimanfaatkan sebagai makanan babi, terutama bagian daun, tangkai dan pelepah. PenyimpananBeberapa proses penyimpanan umbi talas ialah Umbi talas yang sudah dipanen ditempatkan secara teratur di gantungan/rak agar mendapat sirkulasi udara yang baik dan didiamkan selama beberapa hari sampai mengering. Umbi dibersihkan kemudian dipisahkan anakan umbi dari induknya (tidak boleh dengan pisau, cukup dipotes) agar kulit umbi tidak lecetTALAS( Colocasia esculenta (L.) Schott )

1.SEJARAH SINGKAT

Talas merupakan tanaman pangan berupa herba menahun. Talas termasuk dalam suku talas-talasan (Araceae), berperawakan tegak, tingginya 1 cm atau lebih dan merupakan tanaman semusim atau sepanjang tahun. Talas mempunyai beberapa nama umum yaitu Taro, Old cocoyam, Dash(e)en dan Eddo (e). Di beberapa negara dikenal dengan nama lain, seperti: Abalong (Philipina), Taioba (Brazil), Arvi (India), Keladi (Malaya), Satoimo (Japan), Tayoba (Spanyol) dan Yu-tao (China).

Asal mula tanaman ini berasal dari daerah Asia Tenggara, menyebar ke China dalam abad pertama, ke Jepang, ke daerah Asia Tenggara lainnya dan ke beberapa pulau di Samudra Pasifik, terbawa oleh migrasi penduduk. Di Indonesia talas bisa di jumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 1000 m dpl., baik liar maupun di tanam.

2.JENIS TANAMAN

Tanaman talas mengandung asam perusi (asam biru atau HCN). Sistim perakaran serabut, liar dan pendek. Umbi mempunyai jenis bermacam-macam. Umbi dapat mencapai 4 kg atau lebih, berbentuk selinder atau bulat, berukuran 30 cm x 15 cm, berwarna coklat. Daunnya berbentuk perisai atau hati, lembaran daunnya 20-50 cmpanjangnya, dengan tangkai mencapai 1 meter panjangnya, warna pelepah bermacam-macam. Perbungaannya terdiri atas tongkol, seludang dan tangkai. Bunga jantan dan bunga betina terpisah, yang betina berada di bawah, bunga jantan di bagian atasnya, dan pada puncaknya terdapat bunga mandul. Buah bertipe buah buni. Bijinya banyak, bentuk bulat telur, panjangnya 2 mm.

Berbagai jenis talas terdapat di daerah Bogor adalah Talas Sutera, Talas Bentul dan Talas Ketan. Talas Sutera memiliki daun yang berwarna hijau muda dan dan berbulu halus seperti Sutera. Di panen pada umur 5-6 bulan. Umbinya kecoklatan yang dapat berukuran sedang sampai besar. Talas Bentul memiliki umbinya lebih besar dengan warna batang yang lebih ungu di banding Talas Sutera. Talas Bentul dapat dipanen setelah berumur 8-10 bulan dengan umbi yang relatif lebih besar dan berwarna lebih muda kekuning-kuningan. Talas Ketan warna pelepahnya hijau tua kemerahan. Di Bogor dikenal pula jenis talas yang disebut Talas Mentega (Talas Gambir/Talas Hideung), karena batang dan daunnya berwarna unggu gelap.

Jenis talas lain biasanya tidak di kosumsi karena rasanya tidak enak atau gatal. Contohnya adalah Talas Sente yang berbatang dan berdaun besar, banyak digunakan untuk pajangan dan daunnya sering digunakan untuk makanan ikan. Sedang talas Bolang memunyai rasa yang gatal, dengan batang dan daun yang bertotol-totol.

ILMU PANGAN Editor PANGAN MEDIA Nomor dan Volume Archives RSS FeedNo.1 Volume I, 2011. [KlikDisini]In Volume I on January 4, 2011 at 4:46 am KARAKTERISASI EMPAT JENIS UMBI TALAS VARIAN MENTEGA, HIJAU, SEMIR, DAN BENENG SERTA TEPUNG YANG DIHASILKAN DARI KEEMPAT VARIAN UMBI TALASRd Rina Nur Apriani(1), Setyadjit(2), M. Arpah(1) AbstractFour variants of taro (var. Beneng, Mentega, Semir and Hijau) from several areas in West Java are described and illustrated their morphological structure, including shape, length, width, diameter, weight and color of the corms. These taro variants are processed as flour and characterized their chemical compound including water content, ash, crude fat, crude protein, starch, amilose, amilopecktin, crude fiber, dietary fiber, carbohydrate, calories, and oxalate compound. These variant is also measured their degree of color. Flour of taro variant Hijau has the largest oxalate compound among the others. It is about 759,9811,01 ppm/bb, while the Taro Variant Beneng, Mentega and Semir are about 220,363,83, 260,074,44, and 219,333,83 ppm/bb. Taro variant Mentega, Hijau, Semir and Beneng have water contents between 4,29-5,72% in average. The ash compound is about 1,55-3,43% while the crude protein compound is about 5,75-6,29%. The crude fat in these variants was measured between 1,12-1,36% and the starch is between 75,01-79,07%. The carbohydrate content of these variants is about 84,88-85,91%. The crude fiber content is about 2,25-2,99% among these variants. Also, there is about 6,08-7,19% dietary fiber in these variants. There are about 374,69-378,98 kcal/100 g calories in these variants. [Key words: taro, starch, chemical compounds].

1)Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor. 2)Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor.I. PENDAHULUANKebutuhan akan pangan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berbagai jenis pangan diproduksi dengan meningkatkan kuantitas serta kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain dengan meningkatkan jumlahnya, pemenuhan kebutuhan pangan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber bahan pangan yang beraneka ragam. Hal ini dilakukan sebagai upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal.Salah satu sumber daya pangan lokal yang dapat dijadikan alternatif usaha diversifikasi pangan adalah umbi talas (Colocasia esculenta). Produksi umbi talas di Bogor mencapai 57.311 ton pada tahun 2008 (Bappeda Bogor, 2008). Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang penting sebagai penghasil energi di daerah tropis dan subtrobis (Liu et al., 2006 a). Umbi talas merupakan bahan pangan yang rendah lemak, bebas gluten dan mudah dicerna.Bagian tanaman talas berupa umbi berpotensi sebagai sumber karbohidrat yang cukup tinggi yaitu sebesar 23,79 g per 100 g talas mentah (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan, 1972). Kandungan protein pada talas mencapai 20 g per kilogram talas, sedangkan umbi kayu dan umbi jalar hanya setengahnya (Parkinson, 1984). Selain itu, umbi talas juga mengandung lemak, vitamin dan mineral walaupun dalam jumlah sedikit. Mineral yang terkandung dalam umbi talas adalah mineral Ca sebesar 28 mg dan mineral P sebesar 61 mg per 100 g talas mentah. Vitamin yang terkandung pada umbi talas adalah vitamin A, B1 dan sedikit vitamin C (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).Talas terdiri dari banyak verietas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Varietas talas dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Perbedaan varietas ini berpengaruh pada besar umbi talas. Selain itu perbedaan varietas juga dapat dilihat pada warna umbi, daun dan pelepah daun, umur panen, bentuk dan ukuran pucuk, rasa gatal dan komposisi kimianya (Ali,1996). Karakteristik umbi talas yang diamati menurut deskriptor plasma nutfah talas terdapat pada Gambar 1 (Minantyorini dan Somantri, 2002).Penduduk di beberapa daerah di Hawaii dan Kepulauan Pasifik, menggunakan talas dalam bentuk tepung sebagai bahan baku makanan sapihan bayi dan balita yang hipersensitif terhadap susu (Jane et al., 1992). Selain itu, talas juga sering dikonsumsi sebagai makanan pokok bagi orang-orang yang alergi terhadap biji-bijian tertentu yang mengandung gluten terutama gandum (Lee, 1999). Konsumsi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat selain gandum dan bahan pangan lain yang mengandung gluten dapat mereduksi Coeliac disease (CD) atau reaksi hipersensitif lainnya (Fasano dan Catassi, 2001; Rekha dan Padmaja, 2002; Fasano, 2005; Shan et al., 2002).Pembuatan tepung talas pada umumnya dilakukan melalui tahap pengupasan, pengirisan, pencucian, pengeringan dan penggilingan (Kay 1973; Onwueme 1978; Ali, 1996; Fauzan, 2005; Mayasari, 2010). Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengering atau dengan menggunakan sinar matahari (Suarnadwipa et al., 2008). Pengeringan dengan menggunakan pengering buatan memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan menggunakan sinar matahari. Hal ini dikarenakan suhu pengeringan dan aliran udaranya dapat diatur sehingga pengeringan lebih cepat dan merata (Winarno, 1993). Selain itu, kebersihan dapat lebih terjaga. Salah satu jenis alat pengering yang biasa digunakan adalah tray drier (pengering rak). Alat ini bekerja dengan menggunakan bantuan panas dan mudah dioperasikan (Brown,1950 di dalam Budiyati, et al., 2004).Proses pengeringan dengan tray drier yang memanfaatkan aliran udara panas menghasilkan produk dengan penyusutan yang lebih besar dibandingkan pengeringan dengan microwave atau dengan pengering beku (Heldman et al., 2007). Hal ini dikarenakan pengeringan dengan try drier membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga produk akan mengalami jumlah penyusutan lebih besar (Heldman et al., 2007).II. BAHAN DAN METODEA. BahanBahan baku produksi terdiri dari umbi talas varian Mentega, Hiaju, Beneng dan Semir. Umbi talas yang didapat berasal dari beberapa daerah sekitar Jawa Barat. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk keperluan analisis antara lain adalah asam klorida, aseton, pankreatin, indikator PP, asam borat, asam sulfat (pa), pereaksi Cu-Nelson, buffer Na-phosphat, termamyl, larutan iod, natrium hidrodiksida (pa), asam borat (pa), asam klorida (pa), heksan (teknis), etanol (pa), kalsium karbonat (pa), timbal asetat (pa), natrium oksalat (pa) dan perkloric acid (pa) dan lain-lain. Bahan-bahan kimia untuk keperluan analisis sebagian diperoleh dari toko kimia.Alat untuk produksi yang digunakan diantaranya adalah timbangan, pengering rak, pin discmill, ayakan 60 mesh dan perlengkapan lainnya. Sedangkan alat yang digunakan untuk keperluan analisis antara lain adalah timbangan analitik, cawan alumunium, cawan porselen, oven, tanur, desikator, labu lemak, soxhlet, corong buncher, alumunium foil, waterbath, spektrofotometer, vakum, kjeldahl, sentrifuse, crusibel, kertas saring, milipore selulosa asetat dan perlengkapan analisis berupa alat-alat gelas.B. Metodea. Karakterisasi Umbi Talas yang DigunakanBeberapa varietas talas dikarakterisasi penampakan umbinya, beratnya serta dihitung rendemennya. Pengamatan karakter umbi pada saat panen meliputi bentuk umbi, warna kulit umbi, warna daging umbi panjang umbi dan berat umbi. Karakter umbi talas yang diamati menurut deskriptor plasma nutfah talas (Minantyorini dan Somantri, 2002). Karakter umbi talas diklasifikasikan dengan kode sebagai berikut: Panjang umbi : 3 (18 cm) Bentuk umbi: 1 (kerucut), 2 (membulat), 3 (silindris), 4 (elips), 5 (halter), 6 (memanjang), 7 (datar dan bermuka banyak), 8 (tandan) dan 99 (lainnya) Warna daging umbi: 1 (putih), 2 (kuning), 3 (oranye), 4 (merah muda), 5 (merah), 6 (merah ungu), 7 (ungu) dan 99 (lainnya) Warna kulit umbi: 1 (Putih), 2 (Kuning atau kuning-oranye), 3 (Merah), 4 (Merah muda), 5 (Coklat), 6 (Ungu), 7 (Kehitaman), dan 99 (Lainnya)Berat umbi: 1 (4,0 kg)b. Penepungan Umbi TalasEmpat jenis talas yaitu talas Beneng, talas Semir, talas Mentega dan talas Hijau diproses menjadi tepung dengan metode yang dijelaskan pada Gambar 2.Sebelum mengalami proses penepungan, talas mengalami proses pengupasan atau peeling. Setelah itu, umbi talas yang telah dikupas kemudian diiris dengan mesin slicer yang menghasilkan lempengan umbi dengan ketebalan 1-2 mm. Umbi yang telah diiris kemudian direndam dengan air garam 10% selama 30 menit untuk mereduksi kadar oksalat (Mayasari, 2010). Setelah mengalami proses perendaman, irisan umbi talas kemudian mengalami pengukusan selama 20 menit. Setelah itu, irisan talas dikeringkan selama 12 jam pada suhu 50-60oC (Lingga et al., 1989). Irisan talas yang telah dikeringkan kemudian ditepungkan dengan pin disc mill menggunakan ayakan 60 mesh.c. Karakterisasi Tepung Talas1. Analisis Warna (Chromameter Minolta, Gaurav, 2003)Analisis warna dilakukan dengan menggunakan Chromameter Minolta. Uji warna dilakukan dengan sistem warna Hunter L*, a*, b*. Chromameter terlebih dahulu dikalibrasi dengan standar warna putih yang terdapat pada alat tersebut. Sampel yang dianalisis adalah tepung talas Hijau, tepung talas Beneng, tepung talas Mentega dan tepung talas Semir. Hasil analisis derajat putih yang dihasilkan berupa nilai L*, a*, b*. Pengukuran total derajat warna digunakan basis warna putih sebagai strandar (L1, a1, b1) dengan rumus:2. Analisis Kadar Oksalat (Ross et al., 1999)Sampel sebanyak 5 gram ditimbang kemudian dimasukan ke dalam labu erlenmeyer 100 ml. Kemudian ditambahkan 50 ml HCl 2M (pH 0.08) untuk analisis total oksalat. Kemudian dipanaskan dalam waterbath pada suhu 800C selama 20 menit. Sampel kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambah HCl 2M hingga tanda tera. Setelah itu, disentrifuse dengan kecepatan 1400 rpm selama 15 menit. Supernatan dari hasil sentrifuse disaring dengan milipore selulosa asetat 0,45 mikrometer. Kemudian diinjeksikan ke dalam HPLC.4. Kadar Air (AOAC, 2005)Sebanyak 1-2 g sampel ditimbang. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan alumunium yang telah diketahui beratnya. Kemudian cawan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105oC selama 3 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Pengeringan diulangi hingga diperoleh berat konstan. Perhitungan kadar air dilakukan dengan menggunakan rumus :Kadar air =Keterangan:a= berat cawan dan sampel akhir (g)b= berat cawan (g)c= berat sampel awal (g)4. Kadar Abu (AOAC, 2005)Sebanyak 2 3 g sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan porselin. Selanjutnya sampel dipijarkan di atas nyala pembakar bunsen sampai tidak berasap lagi, kemudian dilakukan pengabuan di dalam tanur listrik pada suhu maksimum 550oC selama 4 6 jam atau sampai terbentuk abu berwarna putih. Sampel kemudian didinginkan dalam desikator, selanjutnya ditimbang. Pengeringan diulangi hingga diperoleh berat konstan. Perhitungan kadar abu dilakukan dengan menggunakan rumus :Kadar abu =5. Kadar Lemak (AOAC, 2005)Sampel dalam bentuk tepung ditimbang sebanyak 1-2 g, kemudian dibungkus dengan selongsong kertas saring yang dilapisi dengan kapas dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi (soxhlet), yang telah berisi pelarut (dietil eter atau heksana).Refluks dilakukan selama 6 jam (minimum) pada suhu 800C. Setelah itu pelarut yang ada di dalam labu lemak didistilasi. Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 105oC hingga beratnya konstan, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang.Kadar lemak (%) =6. Kadar Protein (AOAC, 2005)Sebanyak 1,00,1 g K2SO4, 40 ml HgO dan dan 20,1 ml H2SO4 pekat ditambahkan ke dalam 0,5 1 g sampel. Sampel dididihkan selama kurang lebih 2 jam sampai cairan menjadi jernih kehijau-hijauan. Sampel dipindahkan ke dalam alat destilasi dan labu kjeldahl dibilas dengan 1-2 ml air destilata selama beberapa kali. Sebanyak 8-10 ml larutan 60% NaOH-5% Na2S2O3 ditambahkan ke dalam sampel. Erlenmeyer berisi 5 ml larutan H3BO3 dan indikator BCG-MR (campuran bromcresol green dan methyl red) diletakan di bawah ujung kondensor. Sampel didestilasi hingga diperoleh 10-15 ml destilat. Destilat sampel diencerkan hingga 50 ml. Larutan sampel dititrasi dengan larutan HCl 0,02 N hingga berwarna merah muda. Dilakukan penetapan blanko. Penetapan kadar N dan kadar protein dilakukan dengan persamaan berikut:Kadar N (%) =Kadar protein = %N x faktor konversi (tepung talas 5,87, tepung kacang hijau 5,7, tepung pisang 6,25)7. Analsis Karbohidrat (by difference, Winarno, 1986)Kadar karbohidrat ditentukan dengan metode by difference yaitu dengan perhitungan melibatkan kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar karbohidrat dengan metode by difference.Kadar karbohidrat (%) = 100% (% kadar air + %kadar abu + %kadar protein + % kadar lemak)8. Kadar Serat Kasar (AOAC, 2005)Sebanyak 2,0 g contoh dipindahkan ke dalam labu ekstraksi (500 ml) dengan pendingin tegak. Contoh dididihkan dengan 200 ml H2SO4 1,25% selama 30 menit. Dilakukan penimbangan pada kertas saring yang akan digunakan (A). Sampel disaring dengan kertas saring pada corong Buchner yang dihubungkan dengan vakum dan dicuci dengan air panas. Kertas saring dan isinya dimasukkan ke cawan porselin yang telah diketahui bobotnya (B). Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C, kemudian didinginkan dan ditimbang hingga bobotnya tetap (C). Bila ternyata kadar serat kasar lebih besar dari 1%, kertas saring beserta isinya diabukan, ditimbang dan didinginkan hingga bobot tetap (D).Serat kasar < 1%, Kadar serat kasar = Serat kasar > 1%, Kadar serat kasar = 9. Analisis Amilosa dan Amilopektin (Hartati et al., 2003)Sampel sebanyak 100 mg ditempatkan dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. Campuran dipanaskan dalam air mendidih hingga terbentuk gel, kemudian dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml. Gel ditambahkan dengan air dan dikocok, kemudian ditepatkan dengan air hingga 100 ml. Sebanyak 5 ml larutan dimasukan ke dalam labu takar dan ditambahkan dengan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml larutan iod. Larutan ditepatkan hingga 100 ml kemudian dikocok dan dibiarkan selama 20 menit. Intensitas warna biru yang terbentuk diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 625 nm. Kadar amilosa dihitung berdasarkan persamaan kurva standar amilosa. Kadar amilopektin dihitung berdasarkan selisih antara kadar pati dengan kadar amilosa yang didapatkan.10. Analisis Serat Pangan Metode Enzimatis (Asp et al., 1983)Satu gram sampel bebas lemak dimasukan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 25 ml 0,1 M buffer Na-phosphat pH 6 dan diaduk. Setelah itu, ditambah 0,1 ml enzim termamyl dan diinkubasi dalam penangas air suhu 1000C selama 15 menit. Labu sampel diangkat, didinginkan kemudian ditambahkan 20 ml air destilata dan pH diatur menjadi 1,5 dengan menambahkan HCl 4 M. Selanjutnya ditambahkan 100 mg pepsin dan pH dikondisikan hingga 1,5. Setelah itu diinkubasikan kembali pada suhu 400C. Setelah diagitasi selama 60 menit, sampel ditambah 20 ml air destilata dan pH diatur menjadi 6,8. Setelah itu ditambahkan 100 mg pankreatin, ditutup dan diinkubasi pada suhu 400C selama 60 menit sambil diagitasi. Terakhir pH diatur dengan HCl hingga 4,5. Sampel dicuci dua kali dengan 10 ml etanol 95% dan dua kali dengan 10 ml aseton. Setelah itu 100ml etanol 95% hangat dan diendapkan selama 1 jam. Endapan disaring dengan crucible kering dan dicuci dengan dua kali 10 ml etanol 78% dan dua kali 10 ml aseton. Setelah itu dikeringkan hingga berat konstan, setelah itu ditimbang (D). Selanjutnya diabukan dan ditimbang (I).TDF =Keterangan:w= berat sampel (g)D= berat setelah dianalisis dan dikeringkan (g)I= berat setelah diabukan (g)B= berat blanko bebas serat (g)11. Kadar Pati (Hartati et al., 2003)Analisis kadar pati dilakukan pada tepung talas, tepung kacang hijau dan tepung pisang untuk mengetahui jumlah pati yang terdapat pada tepung. Tepung dengan kadar pati yang tinggi merupakan tepung yang akan digunakan sebagai bahan baku. Sampel dihidrolisis dengan alkohol 80% dalam waterbath. Kemudian endapan dipisahkan dan dihidrolisis kembali dengan 9,2 N HClO4 sebanyak tiga kali dan dinetralisir kembali dengan 1 N NaOH. Selanjutnya direduksi dengan pereaksi Cu dan Nelson. Kadar Pati diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 500 nm.13. Rendemenx 100%

Berat bahan akhir (g)Berat bahan awal (g)

Perhitungan rendemen dihitung berdasarkan bobot awal dengan bobot akhir. Rendemen dihitung menggunakan persamaan:Rendemen=14. KaloriKadar kalori dihitung berdasarkan jumlah karbohidrat, protein dan lemak yang terdapat dalam bahan pangan. Berikut ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan jumlah kalori.Kalori (Kkal/100g) = (a x 4) + (b x 4) + (c x 9)Keterangan:a= hasil analisa karbohidrat (g/100g)b= hasil analisa protein (g/100g)c= hasil analisa lemak (g/100g)15. Pengolahan DataUji anova dilakukan dengan menggunakan SPSS 11.5. Uji tersebut dilakukan dengan analisis univariate untuk melihat adanya perbedaan nyata pada selang kepercayaan 95%. Apabila terdapat perbedaan nyata pada selang kepercayaan 95% maka, analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan untuk melihat sampel yang berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%. Sampel yang berbeda nyata ditunjukan dengan huruf yang berbeda dan terdapat pada subset yang berbeda.III. HASIL DAN PEMBAHASANA. Karakterisasi Umbi TalasPemilihan bahan merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Terdapat empat jenis talas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu talas Mentega, talas Hijau, talas Semir dan talas Beneng. Talas yang akan digunakan perlu dikarakterisasi sebelum dijadikan tepung. Hal ini dilakukan untuk melihat karakteristik talas yang akan digunakan. Umbi talas yang digunakan adalah talas dengan umur panen 8-10 bulan. Pengamatan karakter umbi pada saat panen meliputi bentuk umbi, warna kulit umbi, warna daging umbi, panjang umbi dan berat umbi. Karakteristik berbagai varietas talas dapat dilihat pada Tabel 1.Tabel 1. Karakteristik berbagai varietas talasKarakteristik talasVarietas

MentegaHijauSemirBeneng

AsalSukabumiBogorSumedangPandeglang

Bentuk Umbikerucutmembulathaltermemanjang

Warna kulit umbimerahmerahcoklatcoklat

Warna daging umbikuningputihputihkuning

Panjang Umbi(cm)710,31193

Diameter Umbi (cm)8191213

Berat Umbi (g)460,01.380,0950,016.900,0

Berat Umbi kupas (g)273,3980,0716,6612.430,0

Berat Kulit+batang (g)213,33400,00230,484.500,0

Rendemen (%)59,4171,0175,4373,29

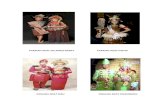

Talas yang ditemukan di daerah tersebut rata-rata memiliki tampilan fisik dan ukuran yang bervariasi. Minantyorini dan Somantri (2002) mengklasifikasikan bentuk umbi talas ke dalam 8 kategori (gambar 1). Talas Mentega yang berasal dari daerah sekitar antara Sukabumi dan Bogor memiliki umbi berbentuk kerucut (kode 1). Berbeda dengan talas Mentega, talas Hijau yang berada di daerah sekitar Bogor memiliki bentuk umbi yang membulat (kode 2). Sedangkan talas Semir yang berasal dari daerah Sumedang memiliki umbi berbentuk halter dan talas Beneng dari daerah Pandeglang memiliki umbi berbentuk memanjang (kode 6).Talas Beneng merupakan talas dengan ukuran umbi yang relatif besar dibandingkan dengan talas Hijau, dan talas Mentega. Onwueme (1978) menyatakan bahwa umbi primer berbentuk silinder yang panjangnya mencapai 30 cm dan berdiameter hingga 15 cm. Ukuran panjang talas Hijau dan talas Semir temasuk ke dalam kategori 5 yaitu dengan ukuran panjang umbi 8-12 cm talas (Minantyorini dan Somantri 2002). Talas Hijau memiliki ukuran diameter silinder umbi 19 cm dengan panjang umbi 10,3 cm. Talas Semir memiliki ukuran diameter silinder umbi 12 cm dengan panjang umbi 11 cm. Gambar 3 menunjukkan umbi talas yang digunakan.Umbi talas Mentega Umbi talas Beneng Umbi talas Semir Umbi talas HijauGambar 3. Empat jenis umbi talas yang dikarakterisasiBerbeda dengan talas Hijau dan talas Semir, talas Mentega diklasifikasikan dalam kategori 3 (18cm (Minantyorini dan Somantri 2002).Ukuran talas yang berbeda-beda menghasilkan bobot umbi yang berbeda. Menurut klasifikasi Minantyorini dan Somantri (2002), kategori bobot talas dibagi menjadi 3 yaitu kategori 1 (4,0).Talas Mentega merupakan talas dengan bobot rata-rata terendah yaitu sebesar 460 gr dan termasuk ke dalam kategori 1 (