KapukKkkkk

-

Upload

melika-sopiana-simbolon -

Category

Documents

-

view

20 -

download

3

description

Transcript of KapukKkkkk

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksplorasi minyak bumi yang terus menerus menyebabkan cadangan

minyak akan habis, termasuk di Indonesia diperkirakan cadangan minyak bumi

akan habis 30 tahun mendatang sebagai akibat ketersediaan bahan bakar yang

terbatas dan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Konsumsi terhadap bahan

bakar yang semakin banyak tersebut juga berdampak pada sektor lingkungan,

salah satunya adalah pemanasan global. Untuk itu, perlu dicari sumber energi

alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar diesel. Salah satu sumber energi

alternatif yang kini banyak dikembangkan adalah biodiesel (Asnawati, 2014).

Biodiesel diketahui sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dan

dapat diperbarui. Biodiesel biasanya dibuat dengan transesterifikasi minyak

tumbuhan atau lemak hewan dengan methanol atau etanol (Susilowati, 2006).

Biodiesel merupakan campuran dari mono alkil ester asam lemak dari minyak

nabati atau lemak hewan. Minyak dan lemak merupakan trigliserida karena

minyak dan lemak membentuk ester dari tiga molekul asam lemak yang terikat

pada molekul gliserol. Minyak nabati yang lazim digunakan dalam produksi

biodiesel merupakan trigliserida yang mengandung asam oleat dan asam linoleat,

dan juga yang mengandung asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat

(Muhammad, 2012).

Banyak tumbuhan yang ada di Indonesia yang biasa diolah menjadi

biodiesel. Namun baru beberapa tumbuhan yang sudah dimanfaatkan seperti

kelapa sawit, kelapa, dan jarak. Beberapa Negara telah memanfaatkan biodiesel

adalah Ghana (bahan baku kacang-kacangan), Amerika Serikat (biodiesel dari

minyak kedelai), Jerman (bahan baku kalona), serta Inggris dan Prancis (bahan

baku dari bunga matahari). Seharusnya Indonesia lebih maju dan berjaya

dibandingkan Negara lain karena Indonesia memiliki iklim, terutama sinar

matahari yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman bahan baku green fuel.

2

Selain itu, banyak tumbuhan dapat diolah menjadi bahan bakar hayati

(Prihandana, 2006).

Proses produksi biodiesel umumnya dilakukan melalui dua tahap yaitu

tahap ekstraksi minyak dari bahan baku dan tahap transesterifikasi minyak

biodiesel. Ekstraksi minyak nabati umumnya dilakukan secara mekanik

menggunakan expeller atau hydraulic press yang kemudian diikuti oleh ekstraksi

n-heksana. Adapun transesterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel umumnya

dilakukan melalui proses transformasi kimia dengan menggunakan pereaksi

metanol atau etanol dan katalisator asam atau basa. Kedua tahapan tersebut

dilakukan secara terpisah dan diskontinyu, sehingga proses produksi biodiesel

menjadi kurang efisien dan mengkonsumsi banyak energi. Selain itu, proses

produksi minyak dari biji membebani 70 % dari total biaya proses produksi

biodiesel (Kartika, 2009).

Kandungan minyak randu atau kapuk tidak terlalu besar, hanya 18-25 %

dari berat biji atau sekitar 40 % berat daging biji. Minyak tersebut memilki

kerapatan 0,917 kg/liter dengan bilangan iodin 88. Selain itu, minyak kapuk

mengandung asam lemak tak jenuh sekitar 71,95 % lebih tinggi daripada minyak

kelapa. Hal itu menyebabkan minyak kapuk mudah tengik sehingga kurang bagus

untuk minyak makan. Namun, minyak kapuk merupakan salah satu pembuat

bahan margarine (Prihandana, 2007).

Penelitian Santoso (2012), pada Sintesis Biodiesel Dari Minyak Biji

Kapuk Dengan Katalis Zeolit Sekam Padi diperoleh kadar metil ester tertinggi

dihasilkan pada kondisi rasio mol minyak terhadap metanol 1:15, temperatur

reaksi 60˚C, dan waktu reaksi 1 jam, yaitu sebesar 88,576 %. Hasil karakterisasi

GC-MS diperoleh 3 jenis senyawa metil ester yang terbentuk, yaitu metil ester

palmitat, metil ester linoleat dan metil ester oleat. Hasil GC diperoleh rendemen

metil ester (biodiesel) sebesar 21,94%. Pada penelitian Suryandari (2013),

Pembuatan Biodiesel dari Minyak Biji Kapuk (Ceiba Pentandra) Melalui Proses

Transesterifikasi dengan Katalis MgO/CaO diperoleh Yield biodiesel tertinggi

sebesar 55,22% pada kondisi operasi suhu 70oC dan waktu reaksi 75 menit.

3

Sedangkan penelitian Salamah (2014), Reaksi transesterifikasi pada kondisi

perbandingan mol minyak dan metanol 1:3, dengan kecepatan putaran pengaduk

600 rpm selama 105 menit dan suhu reaksi 90 0 C memberikan konversi tertinggi

sebesar 0,916 mol (%). Kondisi optimum yang diperoleh yaitu dengan

penggunaan enzim 0,1 gr (96,66%), waktu reaksi 10 jam (97%), perbandingan

methanol dan minyak yaitu 3:1 (93,33%) dan suhu reaksi 40 oC (93,33%)

(Asnawati, 2014). Minyak biodisel kapuk randu diperoleh dari minyak kapuk

randu yang direaksikan dengan methanol serta katalis NaOH yang menghasilkan

metil ester (biodiesel) dan gliserin. Temperatur reaksi diatur 50 oC–55 oC.

Konversi biodiesel kapuk randu akan optimum pada komposisi 80 % minyak

kapuk randu, 20 % metanol dan 2 gram NaOH tiap 100 ml metanol (Darmanto,

2010).

Sebagian besar industri biodiesel saat ini menggunakan metode

transesterifikasi-basa konvensional dalam produksi biodiesel, yaitu reaksi bahan

baku dalam bentuk minyak/lemak (trigliserida) dengan alkohol (metanol atau

etanol) menjadi senyawa ester biodiesel (metil ester atau etil ester) menggunakan

katalis basa. Minyak nabati hasil pemurnian dan lemak hewan berkualitas tinggi

sangat cocok jika ditransesterikasi dengan metode ini dan menghasilkan biodiesel

berkualitas baik dengan efisiensi kimiawi yang tinggi. Namun, upaya untuk

mendapatkan dan mempertahankan kandungan minyak yang tinggi menyebabkan

harga bahan baku menjadi mahal. Hal ini berbeda dengan metode transesterifikasi

insitu. Metode transesterifikasi insitu adalah proses transesterifikasi yang

didasarkan pada kemampuan reagen (seperti alkohol) berpenetrasi secara

langsung ke dalam bahan baku untuk bereaksi dengan gliserida (Hass, 2004b).

Selain itu, metode proses transesterifikasi insitu merupakan metode dimana proses

ekstraksi ditiadakan. Pada reaksi transesterifikasi insitu proses ekstraksi minyak

dan reaksi transesterifikasi minyak menjadi biodiesel terjadi secara simultan

dalam satu kali proses (Kartika, 2009).

Saat ini, beberapa studi telah dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi

metode transesterifikasi insitu dengan katalis basa pada berbagai bahan baku.

4

Produksi senyawa ester asam lemak sederhana dihasilkan dari transesterifikasi

insitu flake kedelai menggunakan katalis natrium hidroksida pada suhu 60 °C

(Haas, 2004b). Pengeringan flake kedelai sebelum transesterikasi insitu dapat

mengurangi kebutuhan metanol dan natrium hidroksida sebesar 55–60 %,

sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi (Haas, 2004a). Sedangkan Kartika

(2009), melakukan transesterifikasi insitu minyak biji jarak pagar pada suhu

reaksi 60 oC, waktu reaksi 240 menit dan kecepatan pengadukan 800 rpm.

Rendemen biodiesel tertinggi (71%) didapatkan pada kadar air 0,5% dan ukuran

partikel bahan 35 mesh. Biodiesel yang dihasilkan mempunyai bilangan asam

0,27 mg KOH/gr dan viskositas < 3,5 cSt, serta memenuhi Standar Biodiesel

Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Daryono (2013), Biodiesel dari

minyak biji pepaya dengan Transesterifikasi insitu menggunakan variasi metanol

yaitu (200, 300 dan 400 mL) dan waktu proses transesterifikasi insitu (30, 60, 90,

120 dan 150 menit). Pada penelitian ini didapat konsentrasi metil ester 77,68%

pada suhu reaksi 60 oC, waktu reaksi 120 menit, kecepatan pengadukan 600 rpm

dan ratio bahan:methanol= 20 g : 400 ml.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah ada, maka

peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dengan judul “Sintesis Biodiesel

dari Minyak Biji Kapuk Randu Dengan Reaksi Transesterifikasi Insitu”.

Peneliti mensintesis minyak biji kapuk randu menjadi biodiesel dengan reaksi

transesterifikasi menggunakan katalis NaOH dalam metanol. Pada penelitian

menggunakan volume metanol sebanyak 400 mL dan waktu 90 dan 120 menit.

Suhu reaksi yaitu 60 0C dan kecepatan pengadukan yaitu 600 rpm. Kemudian

metil ester (biodiesel) dianalisis dengan menggunakan Gas Kromatografi (GC).

dan melakukan parameter uji fisika dan kimia seperti densitas dan kadar asam

lemak bebas.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Memperoleh biodiesel dari biji kapuk randu dengan cara

transesterifikasi insitu dengan katalis NaOH dalam metanol.

5

2. Melakukan parameter uji fisik dan kimia biodiesel biji kapuk randu

yaitu densitas dan kadar asam lemak bebas.

3. Menganalisis komponen biodiesel biji kapuk randu dengan

menggunakan alat kromatografi gas (GC).

4. Mengetahui randemen metil ester (biodiesel) yang diperoleh pada lama

reaksi transesterifikasi 90 dan 120 menit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan metode transesterifikasi insitu dengan katalis

NaOH dalam metanol untuk membuat biodiesel dari biji kapuk randu?

2. Apakah yield biodiesel dari biji kapuk randu cukup memenuhi nilai

parameter uji fisik dan kimia (densitas dan asam lemak bebas) standar

syarat mutu biodiesel?

3. Apa saja hasil identifikasi jenis asam lemak dari minyak biji kapuk

randu dengan kromatografi gas (GC)?

4. Berapa randemen metil ester (biodiesel) hasil reaksi transesterifikasi

selama 90 dan 120 menit?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penggunaan metode transesterifikasi insitu dengan katalis

NaOH dalam metanol untuk membuat Biodisel dari biji kapuk randu.

2. Menentukan komposisi asam lemak dari biji kapuk randu sebagai dasar

penafsiran nilai-nilai parameter standar syarat mutu biodiesel.

3. Mengidentifikasi komposisi metil ester biji kapuk randu dengan gas

kromatografi (GC).

4. Mengatahui randemen metil ester (biodiesel) hasil transesterifikasi selama

90 dan 120 menit.

6

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka diharapkan memberi manfaat

sebagai berikut:

1. Sebagai informasi kepada pembaca tentang proses produksi biodiesel

secara langsung dari biji kapuk randu melalui proses transesterifikasi

insitu.

2. Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti dalam mengembangkan pengetahuan

dan pengalaman ilmiah dalam penelitian.

3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan

masalah proses produksi minyak dari biji papaya mengkonsumsi banyak

energi dan biaya.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kapuk Randu

Kapuk randu atau kapuk (Ceiba pentandra) adalah pohon tropis

yang tergolong ordo Malvales dan famili Malvaceae (sebelumnya dikelompokkan

ke dalam famili terpisah Bombacaceae), berasal dari bagian utara dari Amerika

Selatan, Amerika Tengah dan Karibia, dan (untuk varitas C. pentandra var.

guineensis) berasal dari sebelah barat Afrika. Kata "kapuk" atau "kapok" juga

digunakan untuk menyebut serat yang dihasilkan dari bijinya. Pohon ini juga

dikenal sebagai kapas Jawa atau kapok Jawa, atau pohon kapas-sutra. Juga

disebut sebagai Ceiba, nama genusnya, yang merupakan simbol suci dalam

mitologi bangsa Maya. Asal dan penyebaran geografi Kapuk adalah Amerika

Tropik. Dari sana meyebar ke Afrika, sepanjang pantai barat dari Senegal ke

Angola. Tanaman ini dibawa dari Afrika ke Asia untuk dibudidayakan. Kapuk

terlukis di relief Jawa sejak 1000 Setelah Masehi. Kini, tanaman ini

dibudidayakan di seluruh daerah tropik, terutama di Asia Tenggara, termasuk

Indonesia dan Thailand.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kapuk_randu)

Klasifikasi tumbuhan kapuk randu atau kapuk yaitu:

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

Sub Kelas: Dilleniidae

Ordo: Malvales

Famili: Bombacaceae

8

Genus: Ceiba

Spesies: Ceiba pentandra L. Gaertn

(http://www.plantamor.com/index.php?plant=301)

Gambar 2.1 Biji Kapok yang berisi serat di dalamnya

Pohon ini tumbuh hingga setinggi 8-70 m dan dapat memiliki batang

pohon yang cukup besar hingga mencapai diameter 3 m. Pohon ini banyak

ditanam di Asia, terutama di pulau Jawa, Malaysia, Filipina, dan Amerika Selatan.

Di Bogor terdapat jalan yang di sepanjang tepinya dinaungi pohon kapuk. Pada

saat buahnya merekah suasana di jalanan menyerupai hujan salju karena serat

kapuk yang putih beterbangan di udara. (Setiadi, 1983)

Kapok tumbuh bagus pada ketinggian di bawah 500 m. Temperatur malam

hari di bawah 17°C. Untuk hasil bagus, tumbuh baik pada 20°N dan 20°S. Kapok

menyukai curah hujan yang melimpah selama periode vegetatatif dan lebih kering

pada periode berbunga dan berbuah. Curah hujan sebaiknya sekitar 1500 mm per

tahun. Periode kering tidak lebih dari 4 bulan dengan curah hujan kurang dari 100

mm per bulan, dan dalam periode ini, total curah hujan 150-300 mm. Di daerah

yang lebih kering, persediaan air terdapat di dalam tanah. Di delta Mekong

(Vietnam), dimana curah hujan tidak mencukupi, kapok tumbuh bagus di

sepanjang sungai. Untuk hasil yang bagus, tanaman ini sebaiknya ditanam di

tanah yang bagus, di Indonesia ditanam di tanah lempung vulkanik. Pohon ini

9

mudah rusak oleh angin yang kuat. di Indonesia, daerah datar di sepanjang sisi

jalan dan sungai dipilih untuk penanaman tanaman ini, selama lokasi tersebut

cukup sinar matahari dan pengairan..

2.1.1 Manfaat dan Kegunaan tumbuhan

Berikut merupakan manfaat dan kegunaan tumbuhan kapuk randu

(Ceiba pentandra):

1) Buah Ceiba pentandra merupakan sumber serat, digunakan untuk bahan dasar

matras, bantal, hiasan dinding, pakaian pelindung dan penahan panas dan

suara.

2) Tali pinggang untuk menolong orang yang tenggelam ("lifebelts") dan jaket

penolong ("life-jackets") dibuat dari serat kapuk, tetapi hanya efektif ketika

tidak ada minyak didalam air. Selama Perang Dunia Kedua banyak orang

tenggelam karena jaket penolong mereka kehilangan daya mengapungnya;

sekarang digunakan bahan sintetik.

3) Di Jawa, plasenta dihancurkan untuk memproduksi serat kapuk kualitas

sekunder untuk membuat matras yang lebih murah dan sebagai penyerap air

laut yang terkontaminasi minyak.

4) Bahan plasenta juga digunakan untuk mengkultur jamur. Kulit buah sebagai

pengganti bahan kertas untuk pembuatan kertas di Jawa.; Kulit kaya akan

potasium dan abu yang dapat digunakan sebagai pupuk. Mereka juga

digunakan untuk membuat baking soda dan sabun.

5) Kulit kering digunakan sebagai bahan bakar. Biji mengandung minyak yang

digunakan dalam industri sabun sebagai pelumas dan minyak lampu, oleh

sebab itu dapat dipakai sebagai bahan baku energi.

6) Minyak juga digunakan untuk campuran minyak goreng, tetapi tidak

disarankan untuk alasan kesehatan. Residu pembuatan kue digunakan sebagai

makanan binatang. Di Indonesia dan Malaysia biji dimakan, tetapi hanya

dalam jumlah sedikit karena akan mengganggu pencernaan.

10

7) Daun muda dimakan sebagai sayuran di Filipina, bunga dan buah muda

dimakan di Thailand, dan polong yang masih sangat muda dimakan di Jawa.

8) Daun digunakan sebagai makanan ternak dan untuk memperbaiki tanah.

9) Kayunya digunakan untuk pembuatan kertas, pintu, furniture, kotak dan

mainan.

10) Bunganya merupakan sumber madu yang bagus.

11) Di banyak lokasi, kapuk ditanam untuk reforestasi, konservasi air dan untuk

mensupply kayu bakar juga untuk pembuatan pagar.

(https://www.google.com/search?biw=1024&bih=461&q=tanaman+kapuk+randu)

Tumbuhan randu merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan

dibidang pengobatan antara lain: minyak dari biji untuk obat kudis dan membantu

pertumbuhan rambut, sari daun yang masih muda dipergunakan untuk membantu

pertumbuhan rambut dengan cara digosokkan pada kulit kepala kemudian dipijit-

pijit. Infus daun digunakan untuk batuk, radang selaput lendir pada hidung, suara

serak, usus dan uretritis. Daun muda diberikan untuk mengobati gonore. Kulit

digunakan sebagai obat untuk mengatasi muntah, diuretik, demam dan diare.

Rebusan bunga digunakan untuk mengatasi sembelit. Memanfaatkan daun randu

atau kapuk sebagai obat herbal merupakan alternatif dari penggunaan obat-obatan

pada umumnya. Kandungan kimia pada daun randu (Ceiba pentandra L.) terdiri

dari polifenol, saponin, damar yang pahit, hidrat arang, flavonoid dan minyak

dalam bijinya.Dari kandungan ini dapat dimanfaatkan sebagai indikator obat

penurun panas. (Suhermanema.blogspot.com/2014/09/pemanfaatan-daun-randu-

atau-kapuk-ceiba.html)

2.1.1 Karakteristik Biji Durian

Biji durian berbentuk bulat telur, berkeping dua, berwarna putih

kekuning-kuningan atau coklat muda seperti terlihat pada Gambar 1. Kandungan

patinya cukup tinggi, sehingga berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan

makanan. Di Indonesia biji durian memang belum memasyarakat untuk digunakan

11

sebagai bahan makanan. Di Thailand biji durian biasa diolah menjadi bubur

dengan diberi campuran daging buahnya. Bubur biji durian ini menghasilkan

kalori yang cukup potensial bagi manusia. Biasanya biji durian dapat dikonsumsi

setelah direbus atau dibakar, bahkan saat ini biji durian dibuat tepung yang bisa

digunakan sebagai bahan baku wajik dan berbagai produk yang lainnya

(Rukmana, 1996).

Gambar 1. Biji durian (basah)

Tanaman durian adalah tanaman tahunan. Bila ditanam melalui biji,

tanaman ini akan mulai berbunga untuk pertama kali sepuluh tahun setelah tanam.

Namun, tanaman ini akan menghasilkan buah yang lezat dan memiliki banyak

manfaat. Selain buahnya, biji durian dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol. Biji

merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena di dalam biji terdapat calon

tumbuhan baru. Biji durian terdiri dari beberapa bagian yaitu kulit biji, tali biji,

dan inti biji (Aak, 1997:27).

2.1.2 Komposisi Biji Durian

Biji durian yang sering dianggap limbah tidak dimanfaatkan untuk

sesuatu yang lebih besar manfaatnya seperti untuk pembuatan biodiesel ini.

Kandungan nutrisi dalam 100 gram biji durian seperti yang dikutip dari Michael J.

12

Brown, Durio–A Bibliographic Review, 1997, ditunjukkan dalam tabel di bawah

iniBerikut adalah tabel komposisi biji durian dalam buku Michael J. Brown

(1997:157).

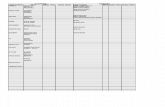

Tabel 2.1 Komposisi Biji Durian

ZatPer 100 gram biji segar

(mentah) tanpa kulitnya

Per 100 gram biji telah

dimasak tanpa kulitnya

Kadar air 51,5 gram 51,5 gram

Lemak 0,4 gram 0,2-0,23 gram

Protein 2,6 gram 1,5 gram

Karbohidrat total 47,6 gram 48,2 gram

Serat kasar - 0,7 gram-0,71 gram

Nitrogen - 0,297 gram

Abu 1,9 gram 1,0 gram

Kalsium 17 miligram 3,9-88,8 miligram

Fosfor 68 miligram 86,65-87 miligram

Besi 1,0 miligram 0,6-0,64 gram

Natrium 3 miligram -

Kalium 962 miligram -

Beta karoten 250 𝞵gram -

Riboflavin 0,05 miligram 0,05-0,052 miligram

Thiamin - 0,03-0,032 miligram

Niacin 0,9 miligram 0,89-0,9 miligram

Dari tabel dapat dilihat bahwa kandungan lemak pada biji durian

sebanyak 0,4 gram per 100 gram biji segar, sedangkan bila dimasak menjadi 0,2-

0,23 gram.

Hasil penelitian yang dilakukan Eni Susilo Rahayu (2001), minyak biji

durian diperoleh komposisi asam lemak dan diuji parameter fisika dan kimianya

antara lain warna, bilangan-bilangan: asam, penyabunan, iodin, peroksida dan

13

komposisi asam lemak diuji dengan kromatografi gas. Berikut tabel komposisi

asam lemak dan sifat kimia-fisika biji durian.

Tabel 2.2. Komposisi Asam Lemak Dari Minyak Biji Durian

Jenis Asam Lemak %

Asam stearat 45,85

Asam palmitat 26,75

Asam oleat 14,95

Linoleat 12,45

(Enni, 2001)

Beberapa sifat kimia dan fisika minyak biji durian dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.3. Sifat Kimia dan Fisika Minyak Biji Durian

Parameter Nilai (%)

Bilangan Asam 19,4 ± 0,17

Bilangan Penyabunan 190,65 ± 0,84

Bilangan Iodium 81,7 ± 0,53

Bilangan Peroksida 3,93 ± 0,12

(Enni, 2001)

2.1.3 Manfaat Tanaman Durian

Manfaat tanaman durian selain buahnya sebagai makanan buah segar

dan olahan lainnya, juga terdapat manfaat dari bagian lainnya (AAK, 1997), yaitu:

1. Tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring.

2. Batangnya untuk bahan bangunan/perkakas rumah tangga. Kayu durian

setaraf dengan kayu sengon sebab kayunya cenderung lurus.

3. Bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi, berpotensi sebagai

alternatif pengganti makanan.

4. Kulit dipakai sebagai bahan abu gosok yang bagus, dengan cara dijemur

sampai kering dan dibakar sampai hancur, dapat juga digunakan untuk

14

campuran media tanaman di dalam pot, serta sebagai campuran bahan

baku papan olahan serta produk lainnya.

5. Bunga dan buah mentahnya dapat dijadikan makanan, antara lain dibuat

sayur.

2.1.4 Pengolahan Minyak Biji Durian Menggunakan Pengepresan

Hidroulik (Hidroulic Pressing)

Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari

bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak. Adapun cara ekstraksi ini

bermacam-macam yiatu rendering (dry rendering dan wet rendering), mechanical

expression dan solvent extraction.

Pengepresan mekanis merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak,

terutama untuk bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk

memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi. Pada pengepresan

mekanis ini diperlukan perlakukan pendahuluan sebelum minyak atau lemak

dipisahkan dari bijinya. Perlakukan pendahuluan tersebut mencakup pembuatan

serpih, perajangan dan penggilingan serta pemanasan.

Pada cara hydraulic pressing, bahan dipres dengan tekanan sekitar 2000

pound/inch2 (140,6 kg/cm = 136 atm). Banyaknya minyak atau lemak yang dapat

diektraksi tergantung dari lamanya pengepresan, tekanan yang dipergunakan, serta

kandungan minyak dalam bahan asal. Sedangkan banyaknya minyak yang tersisa

pada bungkil bervariasi sekitar 4 sampai 6 persen, tergantung dari lamanya

bungkil ditekan di bawah tekanan hidraulik (Ketaren, 1986).

2.2 Biodiesel

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif berbahan baku minyak

nabati. Biodiesel dapat digunakan secara murni maupun dicampur dengan

petrodiesel (Irene, 2008). Secara kimia biodiesel termasuk dalam golongan

monoalkil ester dengan panjang rantai karbon antara 18-20 yang mengandung

oksigen. Hal ini yang membedakannya dengan petroleum diesel yang komponen

utamanya terdiri hanya hidrokarbon tanpa oksigen.

15

Biodiesel mempunyai sifat kimia dan fisika yang serupa dengan

petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau

dicampur dengan petroleum diesel. Walaupun kandungan kalori biodiesel serupa

dengan petroleum diesel, tetapi karena biodiesel mengandung oksigen, flash

pointnya (titik nyala) lebih tinggi sehingga tidak mudah terbakar. Disamping itu,

biodiesel tidak mengandung sulfur dan senyawa bensin yang karsigonik sehingga

biodiesel merupakan bahan bakar yang bersih dan lebih mudah ditangani daripada

petroleum diesel.

Penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar telah dikenal sejak

awal penciptaan mesin diesel. Pada tahun 1911, Rudolph Diesel membuat mesin

dengan cara kerja berdasarkan berdasarkan pengapian-bertekanan (mesin desel).

Pada saat itu tidak ada mesin khusus menjalankan mesin ini dan

menggerakkannya ia menggunakan minyak kacang tanah. Rudolph Disel

menyebutkan bahwa mesin disel dapat menggerakkan oleh minyak nabati.

Pengalaman Rudolph diesel telah mengilhami beberapa beberapa Negara maju di

Eropa untuk mengkonversi minyak nabati menjadi bentuk bionergi guna

menggerakkan kendaraan bermotor. Dewasa ini diperkirakan 100.000 lebih

kendaraan menggunakan biodiesel di beberapa Negara Eropa, misalnya jerman

dimana bioenergi telah menjadi energi masa depan.

Bahan bakar diesel relatif mudah terbakar sendiri (tanpa harus dipicu

dengan letikan api busi) jika disemprotkan kedalam udara panas bertekanan udara

panas. SNI telah menetapkan titik nyala biodiesel lebih tinggi dibanding dengan

minyak solar fosil ataupun biosolar. Dimana titik nyala adalah apabila suatu

minyak dipanaskan sampai mulai menguap membentuk gas. Gas tersebut menyala

apabila terkena dengan nyala api, sedang suhu nyala penyalaan sendiri (self

ignited) tanpa terkena nyala api pada motor diesel terjadi pada suhu yang lebih

tinggi dari titik nyala (Thay, 2010).

2.2.1 Standar Mutu Biodiesel

16

Berikut adalah tabel yang berisikan parameter, batas nilai, dan metode

uji dari suatu biodiesel berdasarkan Standar Mutu Biodiesel yaitu (SNI) 04-7182-

2006.

Tabel 2.4. Parameter Biodiesel Indonesia

No Parameter Satuan Nilai Metoda Uji

1 Massa jenis (15 ºC) Kg/m3 850-890 ASTM D 1298

2 Viskositas kinematik (40 ºC) mm2 /s 2,3-6,0 ASTM D 445

3 Angka setana Min 51 ASTM D 613

4 Titik nyala ºC Min 100 ASTM D 93

5 Titik kabut ºC Maks 18 ASTM D 2500

6 Korosi lempeng tembaga

(3 jam pada 50ºC)

Maks no.3 ASTM D 130

7 Residu karbon

Dalam sampel asli, atau

Dalam 10% ampas destilasi

%-m Maks, 0,05

Maks 0,30

ASTM D 4530

8 Air dan sediman %-v Maks 0,05 ASTM D-1266

9 Temperature detilasi 90ºC ºC Maks 360 ASTM D 1160

10 Abu tersulfatkan %-m Maks, 0,05 ASTM D 874

11 Belerang Ppm-m

(mg/Kg)

Maks 100 ASTM D5453

ASTM D-1266

12 Fosfor Ppm-m

(mg/Kg)

Maks 10 AQCS Ca 12-55

13 Angka asam Mg

KOH/g

Maks 0,8 AQCS Ca 12-55

14 Gliserol bebas %-m Maks, 0,02 AQCS Ca 30-65

ASTM D-6584

15 Gliserol total %-m Maks, 0,24 AQCS Ca 30-65

17

ASTM D-6584

16 Kadar ester alkil %-m Maks 96,5 Dihitung*

17 Angka iodium %-m Maks 115 AQCS Cd 1-25

18 Uji halphen Negatif AQCS Cd 1-25

(Thay, Gan Kong, 2010

2.2.2 Karakterisasi Biodiesel

Karakterisasi yang umum perlu diperlu diketahui untuk menilai kinerja

bahan bakar biodiesel antara lain:

2.2.2.1 Densitas

Densitas atau berat jenis menunjukkan berat per satuan volume.

Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin

diesel adalah dengan metode ASTM D 1298 dan mempunyai satuan kilogram

permeter kubik (kg/m3) (Irene Wenas, Roweyna, 2008).

2.2.2.2 Viskositas

Viskositas adalah suatu kekentalan dari suatu fluida dimana kekentalan

ini dapat menentukan aliran pada fluida tersebut. Ada dua jenis aliran fluida yaitu

aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar yaitu hubungan antara

viskositas dan jenis aliran, semakin besar viskositas yang dimiliki oleh suatu

fluida maka aliran yang mungkin terjadi pada fluida tersebut adalah laminar,

begitu juga sebaliknya.

Viskositas merupakan sifat fisik yang penting bagi bahan bakar mesin

diesel. Viskositas yang terlalu tinggi dapat mempersulit proses pembentukan

butir-butir cairan/kabut saat penyemprotan/automisasi. Viskositas bahan bakar

yang terlalu rendah akan dapat mengakibatkan kebocoran pada pompa injeksi

bahan bakar. Kedua hal ini menimbulkan kerugian, sehingga salah satu

persyaratan bahan bakar mesin diesel adalah nilai viskositas standar bakar mesin

diesel. Nilai viskositas harus berada dikisaran 2,3-6,0 mm, dimana nilai viskositas

yang tinggi artinya cairan tersebut cukup kental akan mengganggu kinerja injektor

pada mesin diesel.

18

2.2.2.3 Bilangan Asam

Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, serta

dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak.

Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah milligram NaOH 0,1 N yang

dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram

minyak/lemak. Asam-asam lemak bebas ini terdapat dalam minyak karena proses

oksidasi dan hidrolisis enzim selama pengolahan dan penyimpanan minyak

(Ketaren, S, 1986).

2.2.3 Keunggulan Biodiesel

Biodiesel adalah suatu molekul kimia yang mempunyai rantai karbon

antara 12 sampai 20 serta mengandung oksigen. Adanya oksigen pada biodiesel

membedakannya dengan petroleum diesel (Solar) yang komponen utamanya

hanya terdiri dari hidrokarbon. Jadi komposisi biodiesel dan petroleum diesel

sangat berbeda.

Biodiesel memiliki keunggulan dengan minyak diesel lainnya, antara

lain:

1. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui.

2. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada.

3. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum

diesel.

4. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena

memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum.

5. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 0C, sedangkan bahan

bakar petroleum diesel flash pointnya hanya 70 0C.

6. Bilangan setana (cetana number) yang lebih tinggi daripada petroleum

diesel.

7. Biodiesel tidak mengadung sulfur dan senyawa benzen yang karsinogenik,

sehingga biodiesel merupakan bahan bakar yang lebih bersih dan mudah

ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel.

8. Mengurangi emisi gas rumah kaca.

19

Jumlah CO2 diatmosfer yang berlebihan hasil emisi dari bahan bakar fosil

akan merusak lingkungan melalui efek rumah kaca. Dengan

memanfaatkan minyak tumbuhan sebagai bahan bakar, maka pembetukan

CO2 baru diatmosfer diperkirakan hampir tidak ada, dikarenakan CO2 hasil

pembakaran dari biodiesel akan dikosumsi kembali oleh tanaman untuk

kebutuhan proses fotositesis (Bahadir, 2005).

2.2.4 Komponen Biodiesel

Metil ester asam lemak memiliki rumus molekul CnH2(n-1)CO-OCH3

dengan nilai n yang umum adalah angka genap antara sampai dengan 24 dan nilai

r yang umum 0, 1, 2 atau 3. Beberapa metil ester asam lemak yang di kenal dapat

dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5.Beberapa Metil Ester Asam Lemak sebagai komponen biodiesel

Nama Struktur Keterangan

Metil stearat CH3(CH2)16COOH 18:0

Metil palmitat CH3(CH2)14COOH 16:0

Metil laurat CH3(CH2)10COOH 12:0

Metil oleat CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 18:1(9C)

Metil linoleat CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH 18:2(9C:12C)

Metil linolenat CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH 18:3(9C,12C,15C)

Angka pertama menyatakan jumlah atom karbon dalam asam, kedua

menyatakan jumlah ikatan rangkap dan bilangan dalam tanda kurung menyatakan

bilangan dalam tanda kurung menyatakan kedudukan dan struktur ikatan rangkap

(Matsjeh, Sabirin, 1994). Kelebihan metil ester asam lemak dibanding asam-asam

lemak lainnya:

1. Ester dapat diproduksi pada suhu reaksi yang rendah.

2. Gliserol yang dihasilkan dari metanolisis adalah bebas air.

3. Pemurnian metil ester lebih mudah dibanding dengan lemak lainnya

karena titik didihnya lebih rendah.

4. Metil ester dapat diproses dalam peralatan karbon steel dengan biaya lebih

rendah daripada asam lemak yang memerlukan peralatan stainless stell.

20

Metil ester asam lemak tak jenuh memiliki bilangan setana yang lebih

kecil dibanding metil ester asam lemak jenuh (r = 0). Meningkatnya jumlah ikatan

rangkap suatu metil ester asam lemak akan menyebabkan penurunan bilangan

setana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk komponen biodiesel

lebih dikehendaki metil ester asam lemak jenuh.

Lemak dan minyak terdiri dari trigliserida campuran, yang merupakan

ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang, molekul gliserol berikatan

dengan radikal asam lemak yang berbeda. Minyak dan lemak (trigliserida) yang

diperoleh dari berbagai sumber mempunyai sifat fisika-kimia yang berbeda satu

sama lain, karena jumlah perbedaan jumlah dan jenis ester yang terdapat

didalamnya. Minyak nabati terdapat dalam buah-buahan, kacang-kacangan, biji-

bijian, akar tanaman dan sayur-sayuran (Ketaren, S, 2005).

Reaktivitas kimia dari trigliserida dicerminkan oleh reaktivitas ikatan

ester dan derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbon. Asam lemak bebas yang

terbentuk hanya terdapat dalam jumlah kecil dan sebagian besar terikat dalam

bentuk ester (trigliserida). Secara alamiah, asam lemak jenuh yang mengandung

atom karbon C1–C8 berwujud cair, sedangkan jika lebih besar dari C8 akan

berwujud padat. Makin banyak jumlah ikatan rangkap pada suatu karbon tertentu,

maka titik cairnya semakin rendah dan titik didihnya makin tinggi.

2.3 Pemurnian Minyak

Tujuan utama proses pemurnian minyak adalah untuk menghilangkan

rasa dan bau yang tidak enak, mencegah timbulnya warna yang tidak menarik,

serta memperpanjang masa simpan minyak sebelum digunakan. Pada proses

pembuatan biodiesel dari sampel perlu dimurnikan terlebih dahulu untuk

menghilangkan senyawa pengotor yang terkandung dalam minyak kasar.

Senyawa pengotor dapat menyebabkan rendahnya kualitas biodiesel,

sehingga mesin diesel tidak dapat berjalan dengan baik atau bahkan dapat

merusak bagian alat pada mesin diesel. Senyawa pengotor yang terkandung dalam

minyak diantaranya adalah gum (getah/lender yang terdiri dari posfatida, protein,

residu, karbohidrat, air dan resin), asam lemak bebas, dan senyawa pengotor

21

lainnya. Sebagai contoh, asam lemak bebas yang terdapat dalam biodiesel dapat

menyebabkan terbentuknya karat (korosif), dan juga dapat menimbulkan jelaga

(kerak) di permukaan injektor mesin diesel. Proses pemurnian minyak yang perlu

dilakukan untuk pembuatan biodiesl adalah proses pemisahan gum (degumming)

dan proses pemisahan asam lemak bebas (netralisasi) (Reweyna, 2008).

2.3.1 Proses Pemisahan Gum (degumming)

Pemisahan gum merupakan suatu proses pemisahan getah atau lendir

yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air dan resin tanpa

mengurangi jumlah lemak bebas dalam minyak. Biasanya proses ini dilakukan

dengan penambahan asam fosfat kedalam minyak lalu dipanaskan sehingga akan

terbentuk senyawa fosfolipid yang lebih mudah terpisah dari minyak kemudian

disusul dengan proses pemusingan (sentrifuse).

2.3.2 Proses Pemisahan Asam Lemak Bebas (Netralisasi)

Netralisasi adalah suatu proses pemisahan asam lemak bebas dari

minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa

sehingga membentuk sabun. Pemisahan asam lemak dapat juga dilakukan dengan

cara penyulingan yang dikenal dengan istilah de-asidifikasi. Netralisasi dengan

kaustik soda banyak dilakukan dalam skala industri, karena lebih efisien dan lebih

murah dibandingkan dengan cara netralisasi lainnya. Selain itu, penggunaan

kaustik soda membantu dalam mengurangi zat warna dan kotoran yang berupa

getah dan lender dalam minyak.

Reaksi antara asam lemak bebas dengan NaOH adalah sebagai berikut:

O O

R C + NaOH R C + H2O

basa

OH ONa air

Asam lemak bebas sabun

2.4 Reaksi Transesterifikasi

22

Transesterifikasi adalah penggantian gugus metal dari ester dengan

gugus metal dari alkohol lain dalam suatu proses yang menyerupai hidrolisis.

Namun berbeda dengan hidrolisis, pada proses transesterifikasi bahan yang

digunakan bukan air melainkan alkohol. Umumnya katalis yang digunakan adalah

NaOH atau KOH (Efendy, 2005). Salah satu tujuan transesterifikasi untuk

menurunkan viskositas dan meningkatkan daya pembakaran sehingga dapat

digunakan sesuai dengan standar minyak diesel untuk kendaraan bermotor

(Prihandana, Rama dan Roy Hendroko, 2006).

Transesterifikasi pada dasarnya terdiri dari 4 tahapan, yakni:

(Indartono, 2006)

1. Pencampuran katalis alkalin (umumnya sodium hidroksida atau potassium

hidroksida) dengan alkohol (umumnya metanol). Alkohol diset pada rasio

molar antara alkohol terhadap minyak sebesar 9:1.

2. Pencampuran alkohol dengan alkalin dengan minyak didalam wadah yang

dijaga pada temperatur tertentu (sekitar 40-60 ºC) dan dilengkapi dengan

pengaduk (baik magnetic motor elektrik) dengan kecepatan konstan.

Reaksi metanolisis ini dilakukan sekitar 1-2 jam.

3. Setelah reaksi metanolisis berhenti, campuran akan mengakibatkan

separasi antara metil ester dan gliserol. Metil ester dipisahkan dari gliserol

dengan teknik separasi gravitasi.

4. Metil ester (biodiesel) kemudian dibersihkan menggunakan air distilat

untuk memisahkan zat-zat pengotor seperti metanol, sisa katalis alkalin,

gliserol dan sabun-sabun (soaps).

Biodiesel minyak durian dibuat dengan teknologi transesterifikasi

yaitu proses mengeluarkan gliserin dari minyak dan mereaksikan asam lemak

bebas dari minyak dan alkohol (misalnya metanol) menjadi alkohol ester (Fatty

Acid Metil Ester/FAME) atau biodiesel. Transesterifikasi dilakukan dengan

menggunakan katalisator NaOH.

2.5 Pemurnian Biodiesel

23

Produk biodiesel harus dimurnikan dari produk samping, gliserin,

sabun sisa metanol dan soda. Sisa soda (NaOH) yang ada pada biodiesel dapat

menghidrolisa dan memecah biodiesel menjadi asam lemak bebas yang kemudian

terlarut dalam biodiesel itu sendiri. Kandungan asam lemak bebas dalam biodiesel

akan mengakibatkan terbentuknya suasana asam sehingga dapat membuat korosi

pada logam mesin diesel (Mulyantara, 2005).

Proses transesterifikasi berlangsung selama 2 jam pada suhu sekitar 60 0C. Campuran kemudian didiamkan sehingga terbentuk dua lapisan. Lapisan

bawah adalah gliserin dan lapisan atas adalah metal ester (biodiesel). Agar reaksi

berlangsung sempurna, biodiesel hasil dari tahap pertama kemudian direaksikan

dengan metanol (tahap kedua), kemudian dicuci dengan aquades. Hal ini

dimaksudkan untuk menurunkan kadar gliserin total, sisa NaOH dalam biodiesel

agar tidak terjadi deposit apabila diaplikasikan pada motor (Sibuea, 2003).

Mekanisme reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan biodiesel adalah

sebagai berikut:

NaOH(l) + CH3OH(l) CH3Na(aq) + H2O(g)

24

Gambar 2 Mekanisme Reaksi Pembuatan Biodiesel

Faktor utama yang mempengaruhi randemen metil ester yang

dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan

alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air,

dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku (yang dapat menghambat

reaksi yang diharapkan).

1. Pengaruh asam lemak bebas dan zat menguap

Kandungan asam lemak bebas dan zat menguap merupakan parameter

kunci untuk menetukan proses transesterifikasi minyak/lemak tersebut.

Proses transesterifikasi dengan menggunakan katalis basa, bila asam harus

lebih kecil dari 3 % keasaman yang lebih tinggi pada minyak akan

memperkecil konversi minyak serta akan menghambat kerja katalis karena

sebagai katalis akan menyebabkan pembentukan sabun.

2. Pengaruh waktu reaksi dan temperatur

Laju konversi trigliserida bertambah dengan bertambahnya waktu reaksi.

Transesterifikasi dapat berjalan dengan temperatur berbeda teratur pada

jenis minyak yang diuapkan temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi

dan pembetukan yield ester bila reaksi bersifat endotermik (membutuhkan

panas) maka naikya suhu akan menggeser kesetimbangan kearah

pembentukan produk untuk meniadakan pengaruh naiknya suhu. Bila

25

reaksi bersifat eksotermik (naiknya suhu) akan menggeser kearah

sebaliknya (Bird, 1993).

3. Kecepatan Pengadukan

Pencampuran penting dalam proses transesterifikasi karena minyak tidak

larut dalam larutan NaOH-metanol. Ketika kedua fasa dicampur dan reaksi

dimulai, pengadukan tidak begitu diperlukan. Untuk reaksi bimolekuler

menurut teori tumbukan agar molekul bereaksi harus saling bertumbukan,

mempunyai tenaga hingga molekul-molekul menjadi aktif (Sibuea, 2003).

Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa

1. Reaksi berlangsung pada temperature dan tekanan yang rendah

2. Menghasilkan konversi yang tinggi (98 %) dengan waktu reaksi dan

terjadinya reaksi dan terjadinya reaksi samping yang minimal.

3. Konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate.

4. Tidak memerlukan kontruksi peralatan yang mahal.

2.6 Kromatrografi Gas

Kromatrografi gas ada dua jenis yaitu dengan fasa gas diam cair (GC

atau GLC = Gas Liquid chomatrography) dan kromatrografi gas padat (GSC =

Gas Solid Chromatrography). Kedua jenis kromatrografi gas ini adalah dalam

bentuk instrument dan untuk analisa senyawa organik yang lazim digunakan

adalah GC (Sanusi dan Marham, 2013).

Kromatrografi gas merupakan metode yang tepat dan cepat untuk

memisahkan campuran yang sangat rumit. Waktu yang dibutuhkan beragam,

mulai dari beberapa detik untuk campuran sederhana sampai berjam-jam untuk

campuran yang mengandung 500-1000 komponen. Komponen campuran dapat

diidentifikasikasikan dengan menggunakan waktu tambat (waktu retensi) yang

khas pada kondisi yang tepat.

Waktu retensi adalah waktu yang menunjukkan berapa lama suatu

senyawa tertahan dalam kolom. Waktu retensi diukur dari jejak pencatat pada

26

kromatogram dan serupa dengan retensi dalam KCKT dan Rf dalam KLT. Dalam

kromatografi gas, fase bergeraknya adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai

uap. Pemisahan tercapai dengan partisis sampel antara fase gas bergerak dan fase

diam berupa cairan dengan titik didih tinggi (tidak mudah menguap) yang terikat

pada zat padat peninjaunya (Khopkar S.M, 1990)

27

BAB III

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium KIMIA FMIPA UNIMED

dan penggunaan GC (gas kromatografi) dipusat penelitian kelapa sawit (PPKS) di

Jalan Brigjen Katamso No.51 Kampung Baru Medan. Penelitian ini dilaksanakan

pada bulan April-Mei 2015.

4.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sampel biji durian yang ada di

sumatera utara. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah biji durian dengan

berbagai jenis secara random.

4.3 Alat dan Bahan

4.3.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pengepresan

hidraulik (Hydraulic Pressing), gelas kimia (250 mL dan 1000 mL), gelas

erlemeyer (200 mL, 400 mL), gelas ukur (25 mL, 50 mL dan 100 mL), pH meter,

labu ukur 100 mL, labu leher tiga, magnetic stirrer, hot plate, neraca analitik,

oven, buret, piknometer, termometer, viscometer Ostwald, stopwatch, blender,

corong pisah 100 ml, sentrifuse dan alat GC.

4.3.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji durian,

minyak biji durian yang telah diekstraksi, NaOH p.a, phenolptalein, Asam Posfat

(H3PO4) p.a, dan aquades.

28

4.4 Pembuatan Larutan (HAM, Mulyono, 2005)

4.4.1 Larutan NaOH 0,1 N (0,1 M)

NaOH ditimbang sebanyak 4 gram bersama gelas kimia 50 mL, (yang

sudah diketahui massanya) dengan cepat, lalu tuangkan ke dalam 25 mL aquadess

dan aduk hingga melarut, pindahkan kedalam labu ukur 100 mL. Lakukan

pembilasan, encerkan larutan dengan aquades sampai volumenya 100 mL, tutup

rapat dan homogenkan.

4.5 Prosedur Kerja

4.5.1 Pembuatan Minyak Biji Durian Dengan Metode Pengepresan

Hidraulik (Hidraulic Pressing) (Ketaren, S, 1986)

1. Biji durian dicuci dengan air, dikupas kulit arinya, dan kemudian

dijemur dibawah sinar matahari.

2. Kemudian biji durian dirajang-rajang dan diblender hingga berbentuk

tepung.

3. Kemudian dipanaskan dalam oven selama 6 jam pada suhu 100 ºC.

4. Untuk mendapatkan minyak dilakukan dengan pengepresan dan

didapat minyak kasar dan ampas/bungkil. Setelah itu minyak

ditimbang.

4.5.2 Proses Pemurnian Minyak Biji Durian

4.5.2.1 Pemurnian Minyak (Dian, 2009)

1. Proses Pemisahan Gum (Degumming)

a. Kedalam minyak hasil ekstrak diberi asam posfat 1 % dari berat

minyak.

b. Kemudian dilakukan pengadukan konstan dan pemanasan hingga

terbentuk fosfolipid yang ditandai warna menjadi lebih hitam.

c. Lalu dipisah dengan menggunakan sentrifuge pada 2000 rpm

selama 5 menit.

29

2. Netralisasi

a. Minyak hasil perlakukan degumming diberi NaOH sebanyak 1%

dari berat minyak, diaduk dengan kuat sampai terbentuk dua fasa.

b. Kedua fasa yaitu fasa sabun dan minyak dipisahkan dengan

menggunakan corong pisah.

c. Kemudian diambil fasa minyak, diukur pHnya hingga netral dan

diberi air panas sebanyak 10 % dari berat minyak.

d. Kemudian dikeringkan dalam oven pada 100 0C untuk

menghilangkan kandungan air.

4.5.2.2 Proses Transesterifikasi Dan Pencucian Biodiesel

1. Dimasukkan 100 g minyak biji durian dan magnetic stirrer kedalam labu

leher tiga yang dilengkapi dengan kondenser refluks dan thermometer.

Kemudian minyak dipanaskan pada suhu 50-60 ºC.

2. Dilarutkan 1 g NaOH kedalam 25,5 ml metanol.

3. Kemudian Natrium metoksida dimasukkan kedalam labu transesterifikasi

yang berisi minyak biji durian. Biarkan reaksi berjalan dengan suhu tetap

50-60 ºC selama 2 jam.

4. Isi labu transesterifikasi dipindahkan kedalam corong pisah 500 ml, labu

didiamkan selama 24 jam.

5. Gliserol yang ada dilapisan bawah dipisahkan dari biodiesel.

6. Kedalam biodiesel ditambahkan air panas sebanyak 10 % dari berat

biodiesel kemudian dikocok hingga terbentuk campuran berwarna susu

dan biarkan tenang hingga air dan biodiesel memisah.

7. Biodiesel dapat dipisahkan dari lapisan air dan diukur pHnya netral (7),

lalu dikeringkan melalui pemanasan.

8. Kemudian biodiesel dianalisis dengan Kromatografi Gas (GC) disesuaikan

dengan SNI bahan bakar nasional.

30

4.5.3 Penentuan Parameter Kimia Biodiesel

4.5.3.1 Penentuan Densitas

1. Piknometer kosong yang telah bersih dan kering ditimbang (Go).

2. Kemudian diisi dengan sampel biodiesel, lalu tutup kapiler dimasukkan

sampai tanda batas. Lalu ditimbang (G).

Maka harga densitas dapat dihitung dengan persamaan berikut:

ρ=G−GoVt

+0 , 0012

Dimana: ρ = Densitas (g/cm3)

Go = Berat piknometer kosong (g)

G = Berat piknometer dan sampel (g)

Vt = Volume piknometer (10 cm3)

0,0012 = Bilangan adalah koreksi terhadap udara.

4.5.3.2 Penentuan Viskositas Biodiesel

1. Dimasukkan sampel kedalam Viscometer Ostwald yang bersih dan kering.

2. Sampel biodiesel kemudian dihisap melalui labu pengukur dari

vxiscometer sampai permukaan biodiesel lebih tinggi dari batas ‘a’.

Kemudian cairan biodiesel dibiarkan turun.

3. Stop-watch dihidupkan saat biodiesel melewati batas ‘a’ dan dimatikan

saat melewati batas ‘b’ (Bird, 1985).

4. Dilakukan perlakuan yang sama terhadap air.

Maka volume cairan yang mengalir melalui pipa persatuan waktu adalah:

ηb

ηa

=ρb tb

ρa ta

Dimana: ηadanηb = Viskositas air dan biodiesel (1 mm2/s)

t a dant b = Waktu yang dibutuhkan air dan biodiesel (s)

ρa danρb = Berat jenis (densitas) air dan biodiesel (1 g/cm3)

31

4.5.3.3 Penentuan Asam Lemak Bebas/Free Fatty Acid (FFA)

1. Minyak sampel yang telah dilakukan penentuan kandungan minyak

dipergunakan untuk test FFA ini ditimbang 5 ± 0,1 gram.

2. Lalu ambil 50 ml metanol dan masukkan dalam erlemeyer,

tambahkan 4 tetes phenolptalein dan aduk dengan baik.

3. Netralisir alkohol dengan menambahkan 0,1 N NaOH tetes demi

tetes dari pipet sampai campuran menjadi berwarna jingga tipis.

4. Pindahkan alkohol yang telah dinetralisir kedalam gelas ekstraksi

yang berisikan minyak.

5. Panaskan sampai campuran mendidih, goyangkan isi tabung secara

teratur untuk mencegah penggumpalan.

6. Setelah mendidih titrasi larutan tersebut dengan 0,1 N NaOH

sehingga campuran berubah menjadi jingga dan warna ini bertahan

paling tidak selama 30 detik.

7. Catat berapa pemakaian NaOH.

Maka kadar asam lemak bebas adalah:

% FFA sebagai palmitat acid¿25,6 x N NaOH x Volume titrasi

berat sampel

32

4.5.4 Diagram Alir Penelitian

3.5.4.1 Pengekstrakan Minyak Biji Durian

Dicuci dengan air dan dikupas kulit

arinya.

Dijemur dibawah sinar matahari.

Dipotong hingga kecil-kecil.

Dihaluskan dengan blender.

Dipanaskan dalam oven selama 6 jam

pada suhu 100 ºC.

Dipress dengan pengepresan hidrolik.

Biji Durian

Serbuk biji durian

Serbuk biji durian

Ampas/Bungkilkil

Minyak kasar

33

3.5.4.2 Proses Pemurnian Minyak Biji Durian

a. Degumming

Asam Posfat 0,2% dari berat minyak.

Dilakukan pengadukan konstan dan pemanasan

hingga terbentuk warna lebih hitam.

Di sentrifuge 2000 rpm selama 5 menit

b. Netralisasi

Ditambahkan NaOH 0,1 N Sebanyak 1% dari berat minyak

diaduk dengan kuat sampai terbentuk dua fasa.

Kedua fasa yaitu fasa sabun dan minyak dipisahkan dengan

menggunakan corong pisah.

Diambil fasa minyak, diukur pHnya hingga netral dan

diberi air panas sebanyak 10 % dari berat minyak

Ditambahkan air panas sebanyak 10% dari berat minyak.

Dikeringkan dalam oven pada 100 0C untuk menghilangkan

kandungan air.

Minyak kulit durian kasar

Minyak I Gum

Minyak murni

34

3.5.4.3 Proses Transesterifikasi Dan Pencucian Biodiesel

(+) NaOH 1 g

(+) Metanol 25,5 mL

Diaduk dengan magnetic stirrer

Minyak Murni 100 g

Gelas Beaker 500 mL

Larutan Homogen Metanol-NaOH

Erlenmeyer 250 mL

Reaksi Trans-esterifikasi

(56 0C, aduk, 2 jam)

Pemisahan dengan corong pisah 500 mL

Lapisan Bawah (Gliserol)

Lapisan atas (Ester Karboksilat, kualitas rendah)

Dimasukkan dalam corong pisah 500 mL

Ditambah air panas 10 % dari berat minyak

Dikocok dan didiamkan

Lapisan biodiesel

Lapisan airDiukur pH = 7 dan dikeringkan dalam oven

Biodiesel Murni

Viskositas (ASTM D-445)Densitas

(ASTM D-1298

Analisis Struktur GC

35

3.5.4.4 Penentuan Asam Lemak Bebas/Free Fatty Acid (FFA)

Ditimbang sebanyak 5 ± 0,1 gram.

Dimasukkan 50 ml metanol.

Ditambahkan 4 tetes phenolptalein.

Dinetralisir dengan menambahkan 0,1 N

NaOH tetes demi tetes

Dimasukan kedalam gelas kimia yang

berisikan minyak.

Dipanaskan hingga mendidih dan diaduk

untuk mencegah penggumpalan.

Dititrasi dengan 0,1 N NaOH

Sampel Minyak

Erlenmeyer 250

Alkohol berwarna jingga tipis

Alkohol + Minyak

Terbentuk warna jingga bertahan dalam 30 s