[Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)

-

Upload

firmanullahyusuf -

Category

Documents

-

view

14 -

download

3

description

Transcript of [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)

![Page 1: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/1.jpg)

Pengantar Menuju FILSAFAT INDONESIA

Oleh

FERRY HIDAYAT

1. Definisi Baru ‘Filsafat Indonesia’

dalah mustahil menemukan definisi kata ‘Filsafat Indonesia’ dalam kamus-kamus

atau ensiklopedi-ensiklopedi filsafat Barat yang standar. Filsafat Indonesia memang

belum seberuntung Filsafat Timur lainnya yang telah lebih dulu dikenal Barat.

Ambillah karya Paul Edwards sebagai satu ukuran. Dalam karyanya The Encyclopedia of

Philosophy yang 8 jilid itu, terdapat 1.500 artikel yang ditulis oleh 500 kontributor dari filosof

seluruh dunia, tapi tak satupun artikel yang mengenai Filsafat Indonesia. Sementara itu, ada 1

filosof Mesir, 1 filosof Iran, dan 4 filosof Cina yang menyumbangkan artikelnya selain dari 494

filosof Barat, tapi tak satupun filosof Indonesia yang menjadi kontributor artikel di dalamnya.1

St. Elmo Nauman Jr., dalam karyanya yang klasik Dictionary of Asian Philosophies (1979), juga

hanya mencantumkan nama-nama filosof Asia dari daerah Persia, India, Cina, Palestina,

Babilonia, Tibet, Jepang, Arab, Siria, dan Lebanon.2 Tak satupun nama filosof Indonesia yang

disebut. Apatah lagi di dalam Encyclopaedia Britannica atau Encarta Encyclopedia 2005.

Kondisi yang sama juga terjadi ketika anda mencoba browsing di dunia maya lewat fasilitas

mesin search dari situs seperti www.google.com. Dengan penuh putus asa tidak akan

ditemukan artikel-artikel internet yang berjudul ‘Filsafat Indonesia’.3

Itu belum seberapa menyedihkan. Ada lagi kenyataan yang lebih membuat kita, orang Indonesia

sendiri, lebih sedih. Perpustakaan Nasional RI, suatu perpustakaan milik pemerintah di Jakarta,

hanya memiliki koleksi 42 judul buku dalam katalog subyek ‘Filsafat Indonesia’, sedangkan

koleksi buku Filsafat Barat dan Filsafat Timur lainnya malah memiliki beratus-ratus judul.

Seorang filosof Mesir berkaliber internasional seperti Hassan Hanafi juga mengaku tidak pernah

mengetahui adanya Filsafat Indonesia, sehingga pada saat diwawancara oleh GATRA pada 5

Juni 2001 mengatakan dengan penuh sinisme:

A

![Page 2: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/2.jpg)

…kalian misalnya bilang tentang pengaruh Muhammad Abduh, Afghani, Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, atau Sayyid Qutub, tetapi mana pemikir Indonesia? Seperti yang terjadi di Turki, mereka hanya menyebutkan pengaruh dari Abduh, Afghani dan lain-lain. Lalu di mana pemikir Indonesia?

Bahkan di dalam wawancara itu pula Hanafi mengungkap niatnya untuk menulis tentang

pemikir-pemikir Indonesia.

Ini semua berarti, kajian Filsafat Indonesia masih amat baru, bahkan untuk orang Indonesia

sendiri. Namun, walaupun belum terkenal secara internasional, setidaknya Filsafat Indonesia

sudah dikaji di negeri sendiri, oleh segelintir orang yang memelopori kajiannya, seperti Sunoto,

R. Pramono, M. Nasroen, S.A. Kodhi, dan Jakob Sumardjo. Sunoto dan R. Pramono

berlatarbelakang UGM. Sunoto sendiri bekas Dekan Jurusan Filsafat Indonesia di UGM

Yogyakarta, sedangkan M. Nasroen adalah Guru Besar Filsafat di Universitas Indonesia dan

Jakob Sumardjo dari ITB Bandung.

M. Nasroen adalah orang pertama yang memelopori kajian Filsafat Indonesia pada dekade 60-

an. Dalam karyanya yang sangat klasik (Perpustakaan Nasional RI memasukkan bukunya

sebagai salah satu koleksi ‘buku langka’), Guru Besar UI ini dalam banyak halaman

menegaskan keberbedaan Filsafat Indonesia dengan Filsafat Barat (Yunani-Kuno) dan Filsafat

Timur, lalu mencapai satu kesimpulan bahwa Filsafat Indonesia adalah suatu Filsafat khas yang

‘tidak Barat’ dan ‘tidak Timur’, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofis mupakat,

pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong-royong, dan kekeluargaan.4

Demikian pula Sunoto, yang melakukan kajian serius tentang Filsafat Indonesia, walaupun

diakuinya sendiri bahwa kajiannya ‘…masih berkisar pada kefilsafatan Jawa…,’ dan tidak

menyeluruh.5 R. Pramono mencoba lebih jauh dari Sunoto. Selain Jawa, ia menelusuri alam

pikiran Batak, Minangkabau, dan Bugis.6 Sedangkan Jakob Sumardjo, dalam karyanya

Arkeologi Budaya Indonesia, membahas ‘Ringkasan Sejarah Kerohanian Indonesia’, yang

secara kronologis memaparkan sejarah Filsafat Indonesia dari ‘era primordial’, ‘era kuno’, hingga

‘era madya’.7 Dengan berbekal hermeneutika yang sangat dikuasainya, Jakob menelusuri

medan-medan makna dari budaya material (lukisan, alat musik, pakaian, tarian, dan lain-lain)

hingga budaya intelektual (cerita lisan, pantun, legenda rakyat, teks-teks kuno, dan lain-lain)

yang merupakan warisan filosofis agung masyarakat Indonesia. Dalam karyanya yang lain,

Mencari Sukma Indonesia (2003), Jakob pun menyinggung ‘Filsafat Indonesia Modern’, yang

secara radikal amat berbeda ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dari ‘Filsafat Indonesia

Lama’. Semua perintis tersebut sangat membantu dalam mencapai pemahaman yang dalam

tentang Filsafat Indonesia.

Semua perintis Filsafat Indonesia tadi mendefinisikan Filsafat Indonesia secara berbeda-beda.

M. Nasroen mendefinisikan Filsafat Indonesia sebagai sekumpulan ajaran-ajaran filosofis yang

![Page 3: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/3.jpg)

asli Indonesia, yang tidak pernah dimiliki oleh Filsafat manapun. Dalam ungkapannya sendiri,

Nasroen menjelaskan:

Pandangan hidup Indonesia [Filsafat Indonesia- pen.] adalah berlainan betul dari Pandangan Hidup Junani dan Pandangan Hidup Barat dan Timur yang bersumberkan pada Pandangan Hidup Junani itu…8

Sedangkan Sunoto, R. Pramono, dan filosof UGM dari Jurusan Filsafat Indonesia lainnya,

mendefinisikan Filsafat Indonesia sebagai ‘…kekayaan budaya bangsa kita sendiri…yang

terkandung di dalam kebudayaan sendiri…’9 Atau, dalam ungkapan R. Pramono, Filsafat

Indonesia berarti ‘…pemikiran-pemikiran…yang tersimpul di dalam adat istiadat serta

kebudayaan daerah…’10 Jadi, dalam pemikiran kelompok filosof UGM itu, Filsafat Indonesia

ialah semua pemikiran filosofis yang ditemukan dalam adat istiadat dan kebudayaan kelompok-

kelompok etnis masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Definisi ini juga

dianut oleh Alumni UGM dan Dosen Matakuliah Filsafat Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah.

Jakob Sumardjo mendefinisikan Filsafat Indonesia secara amat gamblang dan lugas sebagai

‘Filsafat Etnik Indonesia’, yakni ‘…pemikiran primordial…’ atau ‘…pola pikir dasar yang

menstruktur seluruh bangunan karya budaya…’ dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Jika

disebut ‘Filsafat Etnik Jawa’, maka artinya:

filsafat… [yang] terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tariannya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya, dari bentuk rumah Jawanya, dari buku-buku sejarah dan sastra yang ditulisnya…11

Semua filosof pelopor tadi, nampaknya, mencapai kata sepakat bahwa definisi Filsafat

Indonesia adalah ‘segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat-istiadat dan

kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia.’ Jadi, semua produk filosofis sebelum datangnya

filsafat asing (Cina, India, Persia, Arab, Eropa) ke Indonesia, dapat disebut sebagai Filsafat

Indonesia. Mereka menekankan ‘keaslian’ bagi Filsafat Indonesia. Padahal, ‘Filsafat asli

Indonesia’ hanya ada pada saat masyarakat Indonesia belum kedatangan penduduk asing. Jika

Filsafat Indonesia hanya berisi ini saja, maka sungguh betul miskinlah tradisi filsafat kita.

Penulis menganggap penting adanya definisi baru, agar Filsafat Indonesia tidak hanya seperti

katak dalam tempurung, yang kebal terhadap pengaruh intelektual asing dan ‘suci’ dari unsur

filosofis asing, dengan cara memperluas scope Filsafat Indonesia, yang bukan hanya

mengandung segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat-istiadat dan kebudayaan

semua kelompok etnik Indonesia, tapi juga segala pemikiran Indonesia yang terpengaruh oleh

antar-koneksi filsafat-filsafat sejagat.

Memang benar, sebagaimana sering ditunjukkan oleh penulis buku Filsafat Islam, Persia, Cina,

Jepang, Inggris, Jerman, Amerika, dan lain-lain, bahwa para filosof menamai kajian mereka

dengan sebutan ‘Filsafat Islam’, ‘Filsafat Cina’, ‘Filsafat Jepang’, ‘Filsafat Jerman’, dst., di

samping untuk menegaskan sumbangan komunal dari komunitas tempat mereka berasal

![Page 4: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/4.jpg)

terhadap tradisi filsafat sejagat, juga untuk menunjukkan kekhasan, otentisitas, identitas, atau

fitur distingtif dari filsafat yang mereka kaji daripada tradisi filsafat lain. Tapi, para filosof itu tidak

berhenti sampai di situ saja. Mereka kemudian juga mengakui, baik secara implisit maupun

eksplisit, bahwa tradisi filsafat sejagat juga turut memberi warna-warni dalam struktur filsafat

regional mereka.

Bertrand Russell, dalam buku sejarah filsafat Baratnya yang amat klasik History of Western

Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from The Earliest Times

to The Present Day (Sejarah Filsafat Barat dan Hubungannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari

Masa Lampau Hingga Sekarang), mengakui pengaruh Filsafat Islam terhadap tradisi Filsafat

Barat. Dengan kata-katanya sendiri, Russell berujar:

Writers in Arabic showed some originality in mathematics and chemistry—in the latter case, as an incidental result of alchemical researches. Mohammedan civilization in its great days was admirable in the arts and in many technical ways, but it showed no capacity for independent speculation in theoretical manners. Its importance, which must not be underrated, is as a transmitter. Between ancient and modern European civilization, the dark ages intervened. The Mohammedans and the Byzantines, while lacking the intellectual energy required for innovation, preserved the apparatus of civilization—education, books, and learned leisure. Both stimulated the West when it emerged from barbarism—the Mohammedans chiefly in the thirteenth century, the Byzantines chiefly in the fifteenth. In each case the stimulus produced new thought better than any produced by the transmitters—in the one case scholasticism, in the other the Renaissance (which however had other causes also)…12

Pengaruh Filsafat Islam terhadap tradisi Filsafat Barat juga diakui oleh filosof Barat lain,

Frederick Mayer. Dalam karyanya yang juga tergolong klasik A History of Ancient & Medieval

Philosophy, lektur filsafat pada University of Redlands California ini mengatakan:

Averrhoes defended, against Al-Gazzali, the value of philosophical discussion. He held that it could give a spiritual interpretation of the faith and lead to a symbolic explanation of dogmas which otherwise would be accepted in their literal sense. After his death Arabic philosophy declined, but his theories played an important part in Western scholastic circles.13

Bukan hanya filosof Barat yang mengakui pengaruh warna-warni filsafat asing dalam struktur

filsafat regionalnya, tapi juga filosof Jepang, seperti Masaaki Kôsaka. Dalam artikelnya The

Intellectual Background of Modern Japanese Thought (Latarbelakang Intelektual dari Alam

Pikiran Jepang Modern), Masaaki mengakui pengaruh Filsafat Barat dalam struktur Filsafat

Jepang, seraya berkata:

When Japan [in the time of The Meiji Restoration-pen.] began dealing with foreign nations, she admitted a host of Western influences. At the time, these sprang solely from modern Europe and America, but it was inevitable that the attention of the Japanese would eventually be caught by the glories of the Renaissance and ancient Greek civilization, and more important, that they would encounter Christianity…14 Huang Songjie, seorang filosof Cina, juga turut mengakui pengaruh tradisi Filsafat Barat

terhadap struktur Filsafat Cina. Dalam artikelnya The ‘Great Triangle’ of Chinese Philosophical

![Page 5: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/5.jpg)

Academia and The Modernization of China (‘Segitiga Emas’ Akademi Filsafat Cina dan

Modernisasi Cina) , Songjie menegaskan bahwa:

Marxist philosophy, Western philosophy and Chinese traditional philosophy are three independent and yet interrelated philosophical trends in the 20th century Chinese academic and cultural world. I refer to this as the "Great Triangle". Dealing properly with this interrelationship is of great importance for the development of Chinese culture and the modernization of China… Western science and culture spread gradually in China after the Opium War (1840) and forcefully challenged traditional Confucianism. Early in 20th century, with the Revolution of 1911 and the May 4th New Culture Movement, traditional Confucianism was attacked intensely by a large number of progressive intellectuals and radical thinkers. During the twenties and thirties of this century, more and more Chinese intellectuals introduced and popularized Western philosophy in China, among which pragmatism was especially influential. But early in 20th century the greatest impact on Chinese society was the introduction and spread of Marxism. From the 1920’s on the "Great Triangle" appeared in the Chinese philosophical arena, in which the traditional Confucianist philosophy was defeated and Marxist philosophy emerged as the winner. The victory of Marxism is due to the fact that the Chinese communists combined Marxism tactically with Chinese social and revolutionary practice; they made of Marxism an ideological weapon against feudalism and imperialism, leading thereby to the founding of New China.15

Tidak mengakui adanya ‘Filsafat asli Indonesia’ dan hanya mengakui pengaruh Modernisme

Barat dalam struktur Filsafat Indonesia juga sama buruknya dan sama naifnya. Memang tidak

dapat disangkal, bahwa kata ‘Indonesia’ baru diciptakan pada tahun 1917, tapi bukan berarti

sebelum tahun itu tradisi Filsafat Indonesia belum ada; sebelum tahun itu, pemikir Indonesia

belum lahir. Memang tak dapat disangkal, bahwa ‘Indonesia’ sebagai suatu lembaga politik

modern Republik ala Barat baru lahir pada 17 Agustus 1945, tapi bukan berarti semua pemikir

yang ada sebelum tanggal itu harus diabaikan begitu saja.

Semangat ‘anti-tradisi’ semacam itu pernah mencuat dalam tulisan-tulisan polemis ‘Sutan Takdir

Muda’ dengan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian dikenal sebagai Polemik Kebudayaan

1935,16 dimana Sutan Takdir berpendapat bahwa tradisi ‘Indonesia Lama’—termasuk struktur

budaya, peradaban, seni, dan filsafatnya sebagai satu paket—harus dibuang jauh-jauh ke

belakang dan, sebagai gantinya, tradisi Dunia Modern yang mengandung ‘budaya progresif’

harus diadopsi, dipelajari, dan dikuasai, supaya Indonesia dapat mewarisi kebesaran struktur

budaya Modern itu dan menjelmakannya untuk dirinya sendiri sebagai ‘Indonesia Modern’. Motif-

motif ‘anti-tradisi’ juga sempat hadir dalam deklarasi dan pernyataan-sikap para sastrawan yang

tergabung dalam kelompok Angkatan ’45, yang terungkap dalam Surat Kepercayaan

Gelanggang Indonesia Merdeka (Jakarta, 18 Februari 1950):

…Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan,… Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan…17

Upaya pengadopsian filsafat asing ke dalam struktur tradisional Indonesia dalam wujud proyek

Modernisasi (Westernisasi) berada pada track yang benar, apabila dimaksudkan untuk

menghancurkan sisa-sisa sukuisme dan feodalisme pra-Kemerdekaan, tapi menjadi salah-

langkah, apabila ditujukan untuk membuang seluruh heritage filosofis lama.

![Page 6: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/6.jpg)

Pada saat Modernisasi mulai mengetam hasil panennya setelah 2 abad berjalan, yang

puncaknya tercapai di era Orde Baru Soeharto, tidaklah salah jika ada orang yang mau ‘kembali

ke Tradisi’, bukan untuk sekadar romantisme yang nostalgik, tapi untuk interpretasi-ulang, cipta-

ulang, daur-ulang, reka-ulang, pemaknaan-ulang atau introspeksi terhadap tradisi sendiri.

Mungkin ada ‘penyakit-penyakit Modernitas’ yang ‘obatnya’ justru terdapat dalam Tradisi.

Mungkin juga ada Tradisi yang elemen-elemennya malah menopang sendi-sendi yang rapuh

dari struktur Modernitas. Tradisi yang dimaknai-ulang oleh orang modern tentu bukan lagi tradisi

kuno, tapi menjadi suatu Modernitas baru, karena tradisi kuno sudah sejak lama hilang,

digantikan oleh Modernitas. Ketika Modernitas telah menjadi barang kuno oleh orang Indonesia

sekarang, maka penafsiran-ulang terhadap Tradisi mungkin saja menghasilkan ‘Modernitas

Baru’.

Definisi baru Filsafat Indonesia mesti merangkul Tradisi dan Modernitas sekaligus. Tidak boleh

ada preferensi yang berlebihan pada salah satunya. Jika pilihan dijatuhkan pada salah satu dari

keduanya, berarti Filsafat Indonesia telah dimiskinkan isinya.

Mitologi kuno yang sarat elemen filosofis, sebagai bagian dari Tradisi, setidaknya dapat

dijadikan titik-tolak (turning point) untuk pindah ke khazanah filosofis selanjutnya, jika bukan

sebagai pintu gerbang (gateway) untuk masuk ke alam pikiran Indonesia. Banyak penulis

sejarah filsafat yang sengaja memasukkan kajian mitologis sebagai kajian pembuka dalam

bukunya, apalagi jika bukunya memang disusun menurut kronologi. Thomas Kasulis, dalam

artikelnya Japanese Philosophy, memulai kajiannya dengan mitologi Jepang kuno. Mohammad

Hatta, dalam buku Alam Pikiran Yunani, juga memulai kajiannya dengan mitologi Yunani.

Bahkan, Plato, dalam setiap tulisannya, menggunakan mitologi, baik sebagai bahan-baku (raw

material) filsafatnya maupun sebagai target kritik untuk membangun struktur filosofisnya.

Untuk membuat definisi yang baik dari Filsafat Indonesia, maka dibutuhkan beberapa

perbandingan dengan definisi filsafat yang lain. Misalnya, ‘Filsafat Islam’ disebut demikian,

karena filsafat itu lahir di wilayah kuasa Islam dan diproduksi oleh komunitas religius Islam yang

menetap di wilayah itu. Hal serupa juga berlaku bagi ‘Filsafat Kristen’ dan ‘Filsafat Yahudi’.

Sementara, ‘Filsafat Jerman’ disebut demikian, karena ia ditulis dengan aksara dan bahasa

Jerman. Ini serupa dengan definisi ‘Filsafat India’, ‘Filsafat Rusia’, ‘Filsafat Cina’, ‘Filsafat

Kontinental’ (Filsafat yang ditulis berbahasa Eropa Kontinental), ‘Filsafat Analitis’ (Filsafat yang

ditulis berbahasa Inggris atau Amerika), ‘Filsafat Korea’, dan ‘Filsafat Arab’, yang mendasarkan

penamaan filosofisnya dari penggunaan aksara dan bahasa nasionalnya. ‘Filsafat Afrika’ lebih

menekankan segi distingtif tradisi filosofisnya dari tradisi filsafat sejagat lainnya. Ini serupa

dengan ‘Filsafat Persia’, ‘Filsafat Bantu’, dan ‘Filsafat Pakistan’.

Berdasarkan perbandingan di atas, berarti definisi Filsafat Indonesia dapat dibangun dari 3 segi:

1) wilayah tempat filosof itu berada; 2) aksara dan bahasa yang digunakan filosof untuk menulis

![Page 7: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/7.jpg)

karya filosofisnya; dan 3) segi distingtif pemikiran filosofisnya dari tradisi filsafat sejagat. Kalau 3

segi ini diterapkan pada definisi Filsafat Indonesia, maka Filsafat Indonesia adalah filsafat yang

diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang dinamakan belakangan sebagai

Indonesia, yang menggunakan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai mediumnya, dan yang

isinya kurang-lebih memiliki segi distingtif bila dibandingkan dengan filsafat sejagat lainnya.

Pernyataan bahwa Filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang

menetap di wilayah Indonesia berimplikasi, bahwa semua orang yang berasal dari kelompok

etnis, kelompok ras, atau kelompok religius yang berbeda, asalkan semuanya menetap di

Indonesia, maka semuanya filosof Indonesia.

Pernyataan bahwa Filsafat Indonesia adalah filsafat yang menggunakan bahasa-bahasa di

Indonesia sebagai medium ekspresi filosofisnya berimplikasi, bahwa semua orang yang

menetap di Indonesia, asalkan menggunakan bahasa-bahasa yang hidup di Indonesia sebagai

mediumnya, maka semuanya adalah filosof Indonesia. Disebut ‘bahasa-bahasa di Indonesia’,

karena Indonesia memiliki 587 bahasa etnik disamping ‘bahasa persatuan’ nya yakni Bahasa

Indonesia.

Untuk sifat ketiga, bahwa Filsafat Indonesia adalah filsafat yang sekurang-kurangnya memiliki

segi distingtif dari filsafat sejagat lainnya, harus diberi penjelasan tambahan. Distinctiveness

bukanlah suatu keharusan dalam Filsafat Indonesia, sebab, harus diakui, bahwa segi distingtif

dalam isi Filsafat Indonesia amatlah sedikit daripada segi adaptifnya. Lebih banyak borrowing

nya daripada otentisitasnya. Lebih banyak segi ‘pinjamannya’ daripada segi ‘aslinya’. Yang asli

dalam Filsafat Indonesia hanya Filsafat-Filsafat Etnisnya, sedangkan yang pinjaman cukup

banyak, meliputi pinjaman dari ‘Filsafat Cina’, ‘Filsafat India’, ‘Filsafat Arab’, ‘Filsafat Persia’,

hingga ‘Filsafat Barat’. Pinjaman-pinjaman itu, pada saatnya, akan dipulangkannya lagi setelah

ia berhasil membangun suatu corak lain, apakah dalam bentuk sintesa dialektis, adaptasi,

transformasi, metamorfosis, atau malah rejeksi dan objeksi.

Definisi baru Filsafat Indonesia ini juga berimplikasi pada masalah kapan lahirnya kajian Filsafat

Indonesia. Jika dimaksud sebagai suatu nama cabang filsafat yang dikaji filosof Indonesia, yang

membedakannya dari kajian Filsafat Barat dan Filsafat Asia lainnya, maka Filsafat Indonesia

lahir pada dekade 60-an. Tapi, jika dimaksud sebagai aktivitas berpikir logis-rasional yang

diproduksi orang Indonesia, maka Filsafat Indonesia lahir bukan sejak dekade itu, tapi malahan

sejak local genius primitif memproduksi mitologi filosofis, yang diperkirakan para sejarawan

berproduksi sejak era neolitik sekitar 3500-2500 SM, yang jejak-jejaknya masih dapat ditelusuri

hingga sekarang dalam kebudayaan suku Sakuddei di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat),

suku Atoni di Timor Timur, suku Marind-Anim di Papua (Irian Barat), juga di suku Minangkabau,

Jawa, Nias, Batak, dan lain-lain.18

![Page 8: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/8.jpg)

2. Mazhab, Sumber, dan Tokoh Filsafat Indonesia

ini tibalah pada tempatnya untuk membahas cabang-cabang dari ‘Filsafat Indonesia’ dan tokoh-

tokoh kunci yang menguasai cabang itu. Di sini penulis membagi Filsafat Indonesia ke dalam 6

mazhab besar, berdasarkan pada sumber-sumber inspirasinya: Filsafat Etnik, Filsafat Timur,

Filsafat Barat, Filsafat Islam, Filsafat Kristen, dan Filsafat Paska-Soeharto.

Filsafat Etnik

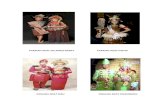

Jakob Sumardjo telah menjelaskan di muka, bahwa yang dimaksud dengan ‘Filsafat Etnik’ ialah

‘…pemikiran primordial…’ atau ‘…pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya

budaya…’ dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Maka, jika disebut ‘Filsafat Etnik Jawa’, itu

artinya:

filsafat… [yang] terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tariannya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya, dari bentuk rumah Jawanya, dari buku-buku sejarah dan sastra yang ditulisnya…19

‘Filsafat Etnik’ adalah filsafat orisinil dari Indonesia, yang diproduksi oleh local genius primitif

sebelum kedatangan pengaruh filsafat asing. Di era neolitikum, sekitar tahun 3500–2500 SM,

penduduk Indonesia asli telah membentuk komunitas berupa desa-desa kecil yang telah

mengenal sistem pertanian, sistem irigasi sederhana, sistem peternakan, pembuatan perahu,

sistem pelayaran sederhana, dan seni bertenun.20 Mereka juga sudah mulai berspekulasi

mengenai segala yang mereka perhatikan dari alam, sehingga merekapun sudah memproduksi

filsafat, sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Mitologi-mitologi filosofis yang

diproduksi suku-suku etnis Indonesia kini sudah banyak yang dibukukan, sehingga para peneliti

Filsafat Indonesia kini dapat membacanya, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa

asing. Misalnya, mitologi filosofis suku Dayak-Benuaq telah dibukukan dan diterjemahkan ke

Bahasa Inggris oleh Michael Hopes, Madras & Karaakng dengan judul Temputn: Myths of The

Benuaq and Tunjung Dayak (Jakarta: Puspa Swara & Rio Tinto Foundation, 1997).

Kajian ‘Filsafat Etnik’ telah banyak dilakukan oleh filosof Indonesia. M. Nasroen adalah orang

pertama yang memelopori kajian ‘Filsafat Etnik’ pada dekade 60-an,21 lalu Sunoto, yang

melakukan kajian serius tentang Filsafat Etnik Jawa.22 R. Pramono mengkaji Filsafat Etnik Jawa,

Batak, Minangkabau, dan Bugis.23 Sedangkan Jakob Sumardjo, dalam karyanya Arkeologi

Budaya Indonesia dan Mencari Sukma Indonesia, membahas Filsafat Etnik Jawa, Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, dan lain-lain.24 Franz Magnis-Suseno juga

mengkaji Filsafat Etnik Jawa, seperti karya-karyanya yang berjudul Kita dan Wayang (Jakarta,

1984), Etika Jawa dalam Tantangan, dan Etika Jawa: sebuah Analisa Filsafat tentang

K

![Page 9: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/9.jpg)

Kebijaksanaan Hidup Jawa. I Made Swasthawa Dharmayuda mengkaji Filsafat Bali yang

terkandung dalam adat-istiadat suku Bali dalam karyanya Filsafat Adat Bali. P.J. Zoetmulder

mengkaji Filsafat Etnik Jawa dari segi kesusastraannya dalam buku Kalangwan: Sastra Jawa

Kuno Selayang Pandang dan Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam

Sastra Suluk Jawa. Nian S. Djoemena mengkaji Filsafat Etnik Jawa dari tradisi luriknya dalam

buku Lurik: Garis-garis Bertuah (The Magic Stripes). Soewardi Endraswara mengkaji Filsafat

Etnik Jawa dari tradisi peribahasanya dalam buku Mutiara Wicara Jawa. Purwadi mengkaji

Filsafat Etnik Jawa terutama kearifan tokoh Semar dalam pewayangan Jawa dalam karyanya

Semar: Jagad Mistik Jawa dan Woro Aryandini mengkaji kearifan tokoh Bima dalam karyanya

Citra Bima dalam Kebudayaan Jawa. Suwardi Endraswara membahas Filsafat Hidup yang

dipahami khas orang Jawa dalam karyanya Filsafat Hidup Jawa, dan masih banyak lagi filosof

Indonesia yang mengkaji Filsafat Etnik, bahkan hingga detik ini.

Filsafat Timur

Yang dimaksud dengan ‘Filsafat Timur’ adalah tradisi filsafat yang dikembangkan oleh orang-

orang ‘Timur’, sebagai kebalikan dari orang ‘Barat’. Istilah ini jelas saja diberikan oleh bangsa

Barat untuk bangsa Timur. Pada kenyataannya, tidak semua bangsa Timur filsafatnya dikenal

baik oleh bangsa Barat. Yang tradisii filsafatnya dikenal baik hanya sebagian saja, yakni, ‘Filsafat

Cina’, ‘Filsafat Jepang’, dan ‘Filsafat India’.

‘Filsafat Cina’ baru-baru ini saja dipelajari dengan serius oleh filosof Indonesia, walaupun

nyatanya orang Cina sudah menetap di Indonesia lebih dari 30 abad yang lalu! ‘Filsafat Cina

Klasik’, seperti Filsafat Lao Tzu (605-531 SM), Konfusius (551-479 SM), dan Chuang Tzu (w.360

SM), kini dengan penuh antusias dikaji-ulang dan ditafsir-ulang. Indra Widjaja mengkaji Filsafat

Chuang Tzu dalam karyanya Filsafat Perang Sun Tzu, sedangkan Anand Krishna menafsir-ulang

Filsafat Lao Tzu untuk dipahami secara modern dalam karyanya Mengikuti Irama Kehidupan:

Tao Teh Ching bagi Orang Modern. Soejono Soemargono membuat ikhtisar sejarah Filsafat Cina

dalam karyanya yang pionir Sejarah Ringkas Filsafat Tiongkok.

‘Filsafat Cina Modern’ sudah mulai dikaji oleh filosof Indonesia sejak abad 19 M. Sun Yat-

Senisme telah dikaji oleh Kwee Kek Beng (1900-1974) lewat terjemahan karya Sun Yat Sen

Djalan Ke Kemerdekaan dari bahasa Cina ke bahasa Melayu,25 Filsafat Anti-Konfusianisme dikaji

oleh Kwee Hing Tjiat (1891-1939), Filsafat Marxisme-Leninisme dan Maoisme dikaji oleh Oey

Gee Hoat dan Siauw Giok Tjhan,26 Tan Ling Djie, Wang Jen Shu, Ong Eng Djie, Lie A Tjong,

Lien Tiong Hien, Lie Wie Tjung, dll.27 Namun, karya Leo Suryadinata yang berjudul Mencari

Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien (Jakarta: LP3ES, 1990) dan

Politik Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Sinar Harapan, 1994) memuat dengan jenial

ikhtisar sejarah filsafat politik Cina Modern yang dipahami filosof Indonesia dari etnik Cina.

![Page 10: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/10.jpg)

‘Filsafat India’ juga masih sedikit yang mengkaji. Dari survei, penulis hanya menemukan satu

karya saja yang mengkaji ‘Filsafat India Klasik’, itupun hanya sebatas ikhtisar sejarah, seperti

karya Harun Hadiwidjono yang berjudul Sari Filsafat India. Sedangkan yang mengkaji ‘Filsafat

India Modern’ sudah cukup banyak, di antaranya ialah R. Wahana Wegig yang mengkaji Filsafat

Etika dari Mahatma Gandhi dalam karyanya Dimensi Etis Ajaran Gandhi.

Yang cukup menarik dipelajari ialah karya orisinal hasil dari blending antara Filsafat Etnik

Indonesia dengan Filsafat India atau hasil dari blending antara Buddhisme dan Hinduisme, yang

saya namakan ‘Filsafat India-Indonesia’. Filsafat ini adalah hasil eksperimen filosofis dari

beberapa filosof kreatif dari Indonesia, yang menghasilkan corak filosofis yang menarik dan

orisinil. Sambhara Suryawarana, seorang penulis kitab suci Buddhisme yang hidup di kerajaan

Medang Hindu di sekitar tahun 929-947, memuji-muji raja Sindok yang Hinduist di dalam kitab

suci Buddhist yang dikarangnya, Sang Hyang Kamahayanikan. Mpu Prapanca (1335-1380)

menulis buku Negarakertagama dan Ramayana Kakawin. Ramayana Kakawin ialah terjemahan

epik Hindu-India yang disesuaikan dengan alam pikiran Indonesia primitif, sementara

Negarakertagama ialah karya puisi epik berbahasa Jawa Kuno yang menjelaskan filsafat yang

dianut Kertanagara (1268-1292), seorang raja terbesar dari Dinasti Singhasari, yang

memadukan filsafat Siwaisme-Hindu dengan Buddhisme. Sedangkan Mpu Tantular, seorang

pengarang yang hidup di masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389), menulis buku

Sutasoma, yang memadukan filsafat Buddhisme dengan Syiwaisme-Hindu.

Raja Dharmawangsa (991-1006) pernah memerintahkan penerjemahan Mahabharata ke bahasa

Jawa Kuno—tindakan yang memungkinkan masuknya alam pikiran primitif Jawa ke dalam epik

Hinduisme-India itu. Juga raja Jayabaya (1130-1160), yang memerintahkan penyaduran

Bharatayudha versi India menjadi versi Jawa, untuk menggambarkan perang saudara antara

Jayabaya (sebagai Pandawa) dengan sepupunya Jenggala (sebagai Kurawa). Bahkan, raja

Indra (782-812) dari Sailendra membangun Candi Borobudur yang bertingkat 9, untuk memuja

arwah 9 keluarga moyangnya dalam perjalanan mereka menuju Nirvana.

‘Filsafat Jepang’ masih jarang dikaji. Dari survei, penulis hanya menemukan 2 karya yang ditulis

filosof Indonesia mengenai cabang filsafat ini: pertama, karya Tun Sri Lanang yang berjudul

Busido, dan kedua, karya Irmansyah Effendi yang berjudul Rei Ki: Teknik Efektif untuk

Membangkitkan Kemampuan Penyembuhan Luarbiasa Secara Seketika.

Filsafat Barat

‘Filsafat Barat’ atau Western Philosophy ialah tradisi filsafat yang dikembangkan bangsa Barat

sejak masa klasik (abad 5 SM-5 M), pertengahan (6 M-14 M), dan masa modern (15 M-

sekarang), yang diproduksi di negara-negara Barat seperti Yunani, Italia, Perancis, Jerman,

![Page 11: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/11.jpg)

Inggris, Amerika, dan lain-lain. Sekarang kajian Western Philosophy dipecah-pecah menjadi

banyak cabang, seperti Analytic Philosophy, Continental Philosophy, German Philosophy, dan

lain-lain.

‘Filsafat Barat’ yang cabang-cabangnya amat banyak itu telah banyak dikaji oleh filosof

Indonesia, bahkan bisa dikatakan sebagai filsafat yang paling banyak dikaji dan yang paling

dikuasai oleh mereka. Sejak abad 19 M, saat kolonialis Belanda menerapkan ‘Politik Etis’

dengan berdirinya sekolah-sekolah ala Barat dan gereja-gereja Protestan yang mengajarkan

peradaban Barat Modern di tengah-tengah pribumi Indonesia, ‘Filsafat Barat’ mulai dipelajari

pelajar-pelajar pribumi. Hingga proklamasi kemerdekaan RI pun, ‘Filsafat Barat’ sering dijadikan

counter-culture terhadap ‘Filsafat Etnik’ oleh para filosof Indonesia yang telah Western-minded.

‘Sejarah Filsafat Barat’, terutama sejarah Filsafat Barat abad 20, telah dikajii oleh K. Bertens

dalam karyanya Filsafat Barat Abad XX dan Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman. ‘Filsafat

Barat Klasik’, seperti Filsafat Yunani-Kuno sejak Thales hingga Plotinus, telah dikaji oleh

Mohammad Hatta (salah satu founding father kita) dalam bukunya Alam Pikiran Yunani.

‘Filsafat Barat Modern’ adalah cabang yang paling banyak dikaji, karena hampir semua lembaga

sosial-politik Indonesia banyak yang terinspirasi darinya. Bentuk pemerintahan Republik,

konstitusi negara modern, lembaga perwakilan rakyat, distribusi kekuasaan yang sejalan dengan

Trias Politica, partai politik, dan ideologi partai tersebut sungguh-sungguh cerminan pengaruh

alam pikiran Barat.

Filsafat Marxisme-Leninisme pernah dikaji oleh Tan Malaka dalam bukunya Madilog:

Materialisme, Dialektika, Logika dan D.N. Aidit dalam bukunya Tentang Marxisme, Problems of

The Indonesian Revolution, dan Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi!. Semaoen mengkaji

organisasi buruh komunis dalam bukunya Toentoenan Kaoem Boeroeh. Filsafat Sosialisme-

Demokrat pernah dikaji oleh Sutan Syahrir dalam tulisannya Sosialisme di Eropah Barat dan

Masa Depan Sosialisme Kerakyatan. Filsafat Politik Republik pernah dikaji oleh Tan Malaka

dalam buku Naar de ‘Republiek Indonesia’ dan perkembangan Kapitalisme di Indonesia juga

dibahas dalam bukunya Massa Actie. Soekarno, ‘si penyambung lidah rakyat’, pernah

membahas Filsafat Nasionalisme dalam bukunya Mencapai Indonesia Merdeka. Filsafat

Fasisme Jerman pernah mencuat dalam pidato Soepomo di Rapat BPUPKI menjelang

kemerdekaan dan Filsafat Modernisasi mengisi hampir seluruh wacana sosial-politik di era Orde

Baru Soeharto.

Di era Soeharto, yakni era ‘filsafat sebagai candu’, banyak sekali cabang filsafat Barat yang dikaji

oleh filosof Indonesia. Filsafat Estetika dikaji oleh Jakob Sumardjo dalam bukunya Filsafat Seni.

Juga oleh Wajid Anwar L. dalam kedua bukunya Filsafat Estetika dan Filsafat Estetika (Sebuah

Pengantar). Filsafat Etika dikaji oleh K. Bertens dalam beberapa karyanya seperti Keprihatinan

![Page 12: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/12.jpg)

Moral, Telaah atas Masalah Etika, Perspektif Etika, Kajian atas Masalah-Masalah Aktual, dan

Aborsi sebagai Masalah Etika. Juga dikaji oleh W. Poespoprodjo dalam bukunya Filsafat Moral,

dan I.R. Poedjawijatna dalam bukunya Etika Filsafat Tingkah Laku. Rosady Ruslan mengkaji

Filsafat Etika yang diterapkan pada bidang Kehumasan dalam karyanya Etika Kehumasan,

sedangkan M. Dawam Rahardjo mengkaji Filsafat Etika yang diterapkan dalam bidang Ekonomi

dan Manajemen dalam bukunya Etika Ekonomi dan Manajemen.

Filsafat Epistemologi Barat dikaji SJ. Sudarminta dalam bukunya Epistemologi Dasar, Pengantar

ke Beberapa Masalah Pokok Filsafat Pengetahuan dan M. Ghozi Badrie dalam karyanya Filsafat

Umum: Aspek Epistemologi. Sedangkan Widoyo Alfandi mengkaji Filsafat Epistemologi yang

diterapkan dalam bidang Geografi dalam karyanya Epistemologi Geografi. Filsafat Logika dikaji

oleh I.R. Poedjawijatna dalam karyanya Logika: Filsafat Berpikir dan Burhanuddin Salam dalam

bukunya Logika Formal. Filsafat Kosmologi dikaji oleh Moertono dalam karyanya Filsafat

Kosmologi/Filsafat Alam Semesta: Filsafat Teori Kejadian-Kejadian Factual, Dihampiri secara

Manusiawi Filsafat.

Filsafat Semiotika dalam perspektif Roland Barthes dikaji oleh Kurniawan dalam bukunya

Semiologi Roland Barthes, sedangkan Filsafat Hukum dikaji oleh Soetikno dalam bukunya

Filsafat Hukum, Suhadi dalam bukunya Filsafat Hukum, Lili Rasjidi dalam kedua karyanya

Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu? dan Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Juga oleh

Moertono dalam bukunya Filsafat Hukum: Metodik Penelitian Ilmu Desisi. Filsafat Politik dikaji

oleh J.H. Rapar dalam beberapa karyanya seperti Filsafat Pemikiran Politik, Filsafat Politik

Aristoteles, Filsafat Politik Agustinus, Filsafat Politik Machiavelli, dan Filsafat Politik Plato. Franz

Magnis-Suseno juga punya concern dalam Filsafat Politik, sebagaimana terlihat dalam bukunya

Filsafat Kebudayaan Politik.

Filsafat Sejarah dikaji oleh beberapa filosof, seperti H.R.E Tamburaka dalam bukunya Pengantar

Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Kunto Wijoyo dalam bukunya Metodologi Sejarah, dan

Purwo Husodo dalam karyanya Filsafat Sejarah Oswald Spengler. Filsafat Agama dikaji oleh

Tom Jacobs, SJ dalam bukunya Paham Allah, dalam Filsafat, Agama-Agama dan Teologi,

Hamzah Ya’qub dalam karyanya Filsafat Agama, Hamka dalam bukunya Filsafat Ketuhanan,

H.M. Rasjidi dalam karya terjemahannya Filsafat Agama, dan Louis Leahy dalam bukunya

Filsafat Ketuhanan Kontemporer.

Filsafat Ilmu dikaji oleh Djohansjah dalam bukunya Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu, Jujun

Suriasumantri dalam dua buku masterpiece-nya Ilmu dalam Perspektif dan Filsafat Ilmu: Sebuah

Pengantar Populer, Burhanuddin Salam dalam dua karyanya Logika Materiil, Filsafat Ilmu

Pengetahuan dan Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi, Hartono Kasmadi dalam bukunya Filsafat

Ilmu, M. Solly Lubis dalam bukunya Filsafat Ilmu dan Penelitian, Hidanul I Harun dalam bukunya

Filsafat Ilmu Pengetahuan, dan Chairul Arifin dalam karyanya Filsafat Ilmu Pengetahuan: Suatu

![Page 13: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/13.jpg)

Pengantar. Filsafat Pendidikan dikaji oleh Redja Mudyahardjo dalam karyanya Filsafat Ilmu

Pendidikan, Imam Barnadib dalam bukunya Filsafat Pendidikan, dan Paul Suparno dalam

bukunya Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.

Filsafat Manusia dikaji oleh Zainal Abidin dalam bukunya Filsafat Manusia, Burhanuddin Salam

dalam bukunya Filsafat Manusia: Antropologi Metafisika, Kasmiran Wuryo Sanadji dalam

bukunya Filsafat Manusia, N. Drijarkara dalam karyanya Filsafat Manusia, dan Moertono dalam

karyanya Filsafat Manusia/Antropologi Kefilsafatan: Potensi Penanganan Masalah. Filsafat

Kebebasan dikaji oleh satu-satunya filosof Nico Syukur Dister dalam karyanya Filsafat

Kebebasan. Sedangkan Filsafat Analitik dikaji oleh dua orang filosof, yakni Rizal Mustansyir

dalam karyanya Filsafat Analitik: Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya dan

Kaelan dalam karyanya Filsafat Analitis menurut Ludwig Wittgenstein. Filsafat Sastra dan

Budaya juga dikaji satu-satunya oleh FX. Mudji Sutrisno dalam karyanya Filsafat Sastra dan

Budaya. Juga Filsafat Matematika yang cuma dikaji oleh The Liang Gie dalam karyanya Filsafat

Matematika. Filsafat Ekonomi juga dikaji satu-satunya oleh Save M. Dagun dalam karyanya

Pengantar Filsafat Ekonomi, sedangkan Filsafat Desain dan Supervisi dikaji oleh Ir. Hamid

Shahab dalam bukunya Filosofi Desain & Supervisi. Demikian pula Filsafat Administrasi yang

dikaji hanya oleh Sondang P. Siagian dalam buku Filsafat Administrasi.

Filsafat Barat Paska-modern juga sempat mampir di Indonesia, yang dikaji oleh Budi Hardiman

F. dalam karyanya Melampaui Positivisme dan Modernitas, Onno W. Purbo dalam karyanya

Filsafat Naif Dunia Cyber, dan Ridwan Makassary dalam karyanya Kematian Manusia Modern.

Yang cukup menarik untuk dibahas disini ialah Filsafat Barat yang diadaptasikan dengan situasi

kongkrit Indonesia, yang saya namakan ‘Filsafat Barat-Indonesia’ atau ‘Adaptasionisme Barat’.

Cabang filsafat ini merupakan genre filosofis yang corak Baratnya telah sejauh mungkin dirubah,

untuk disesuaikan dengan situasi historis kongkrit di Indonesia. Tokoh-tokoh dari cabang filsafat

ini antara lain ialah Tan Malaka, Soekarno, Toety Heraty, Mohammad Hatta, M. Dawam

Rahardjo, Sri-Edi Swasono, Kris Budiman, dan S.C. Utami Munandar. Tan Malaka mengkaji

‘teori gerilya’ dari Filsafat Komunisme untuk diterapkan pada situasi kongkrit Indonesia dalam

karyanya Gerpolek (Gerilya Politik-Ekonomi). Soekarno mengkaji komunitas Proletar dari Filsafat

Komunisme untuk diterapkan pada situasi kongkrit Indonesia, sebagaimana terlihat dalam

tulisan-tulisannya yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh Penerbit Grasindo dengan judul Bung

Karno tentang Marhaen. Adaptasionisme juga dilakukan Moh. Hatta, ketika ia berbicara tentang

demokrasi Barat modern untuk diterapkan dalam situasi kongkrit Indonesia dalam bukunya

Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran dan dalam kumpulan tulisannya yang diterbitkan Tim

LP3ES dengan judul Karya Lengkap Bung Hatta. Juga pengkajian demokrasi Barat yang

diterapkan Sjahrir dalam situasi kongkrit Indonesia dalam karyanya Pemikiran Politik Sjahrir.

Filsafat Feminisme yang diterapkan dalam mengkaji kaum wanita Indonesia dilakukan oleh

Soekarno dalam bukunya Sarinah: Keajaiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, Kris

![Page 14: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/14.jpg)

Budiman dalam bukunya Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender, S.C. Utami Munandar dalam

bukunya Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia dan Toety Heraty dalam bukunya

Calon Arang: Kisah Perempuan Korban Patriarki. M. Dawam Rahardjo mengkaji ‘Teori

Ketergantungan Dunia Ketiga’ untuk diterapkan dalam mengkaji Ekonomi Indonesia dalam

bukunya Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. Sedangkan Sri-Edi

Swasono mengkaji pemikiran adaptasionisme Hatta dalam bukunya Demokrasi Ekonomi:

Keterkaitan Usaha Partisipasi v.s.Konsentrasi Ekonomi dan Satu Abad Bung Hatta.

Filsafat Islam

‘Filsafat Islam’ adalah filsafat yang lahir di wilayah kuasa Islam dan diproduksi oleh komunitas

religius Islam yang menetap di wilayah itu. Selain ‘Filsafat Barat’ dan ‘Filsafat Timur’, ‘Filsafat

Islam’ juga merupakan salah satu cabang yang sering dikaji dan yang paling dikuasai oleh filosof

Indonesia, apalagi saat ini komunitas Islam di Indonesia menempati posisi sebagai mayoritas.

‘Filsafat Islam’ kini dapat dipecah ke dalam banyak cabang, seperti Filsafat Sufisme, Filsafat

Pendidikan, Filsafat Kebudayaan, Filsafat Hukum, Filsafat Politik, Filsafat Epistemologi, dan

Filsafat Pembebasan (Liberasionisme). Pembagian Filsafat Islam dalam kategori regional juga

cukup menarik, seperti ‘Filsafat Islam Arab’ dan ‘Filsafat Islam Persia’, karena kedua cabang itu,

walaupun sama-sama bersifat ‘Islam’ tapi keduanya memiliki corak yang berbeda. Bahkan, kini

juga dapat dibangun ‘Filsafat Islam Indonesia’, karena problem filosofis yang dihadapi dalam

situasi historis kongkrit oleh filosof Islam di Indonesia berbeda dengan yang dihadapi oleh filosof

Islam di Arab atau di Persia.

Filsafat Sufisme dikaji oleh Alwi Shihab dalam karyanya Islam Sufistik, K. Permadi dalam

bukunya Pengantar Ilmu Tasawwuf, M. Solichin dalam karyanya Kamus Tasawuf, Sukardi Kd.

dalam bukunya Salat dalam Perspektif Sufi, Meison Amir Siregar dalam karyanya Rumi: Cinta

dan Tasawuf dan oleh Asep Salahuddin dalam karyanya Ziarah Sufistik.

Filsafat Pendidikan Islam dikaji oleh Hamdani Ihsan dalam karyanya Filsafat Pendidikan Islam,

Abdurrahman S. Abdullah dalam bukunya Teori Pendidikan menurut Al-Quran, H.M. Arifin dalam

Filsafat Pendidikan Islam, Zuhairini dalam Filsafat Pendidikan Islam, Jalaluddin & Usman Said

dalam Filsafat Pendidikan Islam, dan oleh Imam Barnadib dalam karyanya Filsafat Pendidikan

Islam. Sedangkan Filsafat Kebudayaan Islam dikaji oleh satu-satunya pengkaji, yakni, Musa

Asya’arie dalam bukunya Filsafat Islam: Tentang Kebudayaan.

Filsafat Hukum Islam dikaji oleh Zaini Dahlan dalam karyanya Filsafat Hukum Islam, Ishak Farid

dalam Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Falsafah

Hukum Islam, dan oleh Ismail Muhammad Syah dalam karyanya Filsafat Hukum Islam.

Sedangkan Filsafat Politik Islam dikaji oleh A. Munawwir Sadzali dalam karyanya yang

![Page 15: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/15.jpg)

monumental Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran dan Kamaruzzaman dalam

buku Relasi Islam dan Negara.

Teori pengetahuan dari mazhab Islam dikaji oleh Imam Syafi’i dalam karyanya Konsep Ilmu

Pengetahuan dalam Al-Quran dan oleh Mohammad Miska Amien dalam bukunya Epistemologi

Islam. Sedangkan Filsafat Pembebasan (Liberasionisme) dikaji oleh Muh. Hanif Dhakiri dalam

dua bukunya Islam dan Pembebasan dan Paulo Freire, Islam dan Pembebasan. Juga oleh

Fachrizal A. Halim dalam karyanya Beragama dalam Belenggu Kapitalisme.

Karya-karya pengantar Filsafat Islam juga banyak ditulis oleh filosof Islam Indonesia seperti oleh

Abdul Aziz Dahlan dengan judul Pemikiran Falsafi dalam Islam, Soedarsono dalam karyanya

Filsafat Islam, Oemar Amin Hoesin dalam dua bukunya yang amat klasik Filsafat Islam dan

Filsafat Islam: Sedjarah dan Perkembangannya dalam Dunia Internasional, H. Musa Asya’arie

dalam karyanya Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif,

dan oleh J.W.M. Bakker dalam karyanya yang klasik Pengantar Filsafat Islam.

Filsafat Islam Regional seperti ‘Filsafat Arab Klasik’, misalnya, dikaji oleh Harun Nasution dalam

karyanya Teologi Islam, Hasan Asari dalam bukunya Nukilan Pemikiran Islam Klasik, dan oleh

Ilhamuddin dalam buku Pemikiran Kalam Baqillani. ‘Filsafat Arab Modern’ dikaji, umpamanya,

oleh H.A. Mukti Ali dalam bukunya Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah, A. Munir dalam

bukunya Aliran Modern dalam Islam, H.A. Mukti Ali dalam buku Islam dan Sekularisme di Turki

Modern dan oleh Harun Nasution dalam karyanya Muhammad Abduh dan Teologi Rasional

Mu’tazilah. ‘Filsafat Islam Persia’ juga banyak yang mengkaji, terutama setelah Syi’isme

disebarluas oleh cendekiawan Syi’ah Indonesia seperti Jalaluddin Rachmat dan Haidar Bagir.

Amroeni Drajat mengkaji Filsafat Yahya Al-Suhrawardi dalam karyanya Filsafat Illuminasi:

Sebuah Kajian terhadap Konsep ‘Cahaya’ Suhrawardi.

Suatu ‘Filsafat Islam Regional’ lainnya, seperti ‘Filsafat Islam Indonesia’, sudah banyak yang

membahas, terutama mengenai mazhab-mazhab seperti ‘Tradisionalisme’, ‘Modernisme’,

‘Revivalisme’, ‘Neo-modernisme’, ‘’Transformasionisme’, ‘Liberalisme’, dan ‘Perenialisme’,

sehingga tak perlu dibahas lagi di sini. Hanya saja, ada kecenderungan baru saat ini yang

penulis namakan ‘sesatisme’ atau ‘murtadisme’, yang mulai menyuarakan pandangan-

pandangan mereka dalam buku-buku tebal yang dipublikasikan secara luas. Walaupun belum

layak dianggap sebagai suatu mazhab filsafat, pandangan mereka mulai diterima luas oleh

masyarakat Islam Indonesia. Pendasaran argumentasi mereka pada terjemahan Al-Quran

berbahasa Indonesia atau ‘terjemahan sewenang-wenang’ mereka sendiri atas ayat Al-Quran—

ini keunikan tersendiri dari mereka, yang sekaligus juga merupakan bukti ketololan mereka akan

tata-bahasa bahasa Arab—cukup membuktikan bahwa mereka memiliki sandaran filosofis yang

jelas. Yang mereka pegang bukanlah Al-Quran, tapi terjemahannya atau ‘tafsir bebas’ nya. Dan

terjemah atau ‘tafsir bebas’ adalah sejenis filsafat. Hartono Ahmad Jaiz dapat dimasukkan dalam

mazhab ini. Dalam bukunya Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Jaiz mengritik sebagai ‘sesat’

![Page 16: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/16.jpg)

beberapa mazhab ‘Filsafat Islam’ yang pernah ada sebelumnya, yakni, mazhab-mazhab

‘Liberalisme’, ‘Modernisme’ dan ‘Neo-modernisme’. Bukunya yang lain Ada Pemurtadan di IAIN,

mengritik beberapa dosen UIN/IAIN yang bercorak liberal, modern, dan neo-modern.

Filsafat Kristen

Seperti Filsafat Islam, Filsafat Kristen (Christian Philosophy) adalah filsafat yang lahir di wilayah

kuasa Kristen dan diproduksi oleh komunitas religius Kristen yang menetap di wilayah itu. Selain

‘Filsafat Barat’, ‘Filsafat Kristen’ juga merupakan bidang yang amat dikuasai oleh filosof-filosof

Kristen Indonesia. ‘Filsafat Kristen’ terbagi dalam beberapa cabang: ‘Filsafat Kristen Awal’,

‘Filsafat Kristen Helenistik’, ‘Filsafat Kristen Pertengahan’ (yang disebut pula dengan sebutan

‘Filsafat Skolastik’), ‘Filsafat Kristen Renaisans dan Reformasi’, dan ‘Filsafat Kristen Modern dan

Kontemporer’. Di samping pembagian itu, ‘Filsafat Kristen’ pun dapat dikaji secara regional,

seperti ‘Filsafat Kristen Jerman’, ‘Filsafat Kristen Amerika’, ‘Filsafat Kristen Amerika Latin’,

‘Filsafat Kristen Filipina’, bahkan ‘Filsafat Kristen Indonesia’, karena situasi kongkrit yang harus

diresponi umat Kristen di negara-negara itu tidak mesti sama.

‘Filsafat Kristen Awal’, dikaji oleh Nico Syukur Dister dalam karyanya Filsafat Agama Kristiani:

Mempertanggungjawabkan Iman akan Wahyu Allah dalam Yesus Kristus. ‘Filsafat Skolastik’, sejak

Santo Anselmus hingga Santo Thomas Aquinas, telah dikaji oleh A. Hanafi dalam bukunya

Filsafat Skolastik. ‘Filsafat Kristen Modern dan Kontemporer’, misalnya, dikaji oleh Thomas Hidya

Tjaya dalam bukunya Kosmos: Tanda Keagungan Allah, Refleksi menurut Louis Bouyer.

Yang tak kalah menariknya ialah ‘Filsafat Kristen Indonesia’, yakni sistem filsafat yang

diadaptasikan dengan situasi riel yang dialami filosof Kristen di Indonesia. ‘Filsafat Kristen

Indonesia’ dapat dibagi dalam 4 cabang seperti ‘Transformasionisme’, ‘Pribumisme’,

‘Liberasionisme’, dan ‘Feminisme’. ‘Transformasionisme’ dikaji oleh JB. Banawiratma dalam

karyanya 10 Agenda Pastoral Transformatif, HAM, dan Lingkungan Hidup. Sedangkan

‘Pribumisme’ dikaji oleh Robert J. Hardawiryana dalam bukunya Cara Baru Menggereja di

Indonesia: Umat Kristen Mempribumi. ‘Liberasionisme’ cukup banyak yang mengkaji sejak era

Soeharto, seperti yang dilakukan oleh J.B. Mangunwijaya, Franz Magnis-Suseno, Wahono

Nitiprawiro, J.B. Banawiratma, A. Suryawasita, I. Suharyo, C. Putranta, R. Hardawiryana, AL.

Purwahadiwardaya, TH. Sumartana, Greg Soetomo, dan Budi Purnomo. Sedangkan ‘Feminisme’

dikaji secara Kristiani oleh Smita Notosusanto, seperti kajiannya dalam buku Perempuan dan

Pemberdayaan dan St. Darmawijaya dalam bukunya Perempuan dalam Perjanjian Lama.

Filsafat Paska-Soehartoisme

![Page 17: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/17.jpg)

‘Filsafat Paska-Soehartoisme’ berarti filsafat yang lahir untuk mengritik paham dan praxis

Soehartoisme—modernisasi yang dianut Soeharto ‘si Bapak Pembangunan’ itu—dan hendak

menghapus segala residu-residunya dengan cara menggantinya dengan paham alternatif. Kritik

terhadap Soehartoisme sudah mulai merebak sejak dasawarsa 1970-an dari kampus ITB

Bandung (1973) dan Peristiwa Malari di Jakarta (1974), tapi semua kritikan itu tidak didengar. Sejak

dasawarsa 1990-an menjelang lengser Soeharto, kembali kritikan dilancarkan oleh beberapa filsuf baru.

Merekalah cikal-bakal tokoh filsafat yang kemudian dinamakan filsafat paska-Soeharto. Yang termasuk

pelopor filsafat ini ialah Sri-Bintang Pamungkas, Budiman Sudjatmiko, Muchtar Pakpahan, Sri-Edi

Swasono, dan Pius Lustrilanang. Sri-Bintang Pamungkas mengritik Soehartoisme dalam karyanya Sri

Bintang: ‘Saya Musuh Politik Soeharto’, Dari Orde Baru ke Indonesian Baru Lewat Reformasi Total, Dari

Orde Baru ke Indonesia Baru, dan Dibalik Jeruji: Menggugat Dakwaan Subversif. Sedangkan Budiman

Sudjatmiko mengritik Soehartoisme lewat pidato resmi partainya PRD. Muchtar Pakpahan mengritik

Soehartoisme lewat bukunya Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo (1990), Menuju Perubahan Sistem

Politik (1994), DPR RI Semasa Orde Baru (1994), dan Rakyat Menggugat (1996). Filsafat paska-

Soehartoisme yang dianut Pius Lustrilanang dikaji oleh Sihol Siagian dalam karyanya Menolak Bungkam:

Pius Lustrilanang.

Setelah Soeharto lengser, rupanya Soehartoisme tidak bersama-sama tumbang. Soehartoisme masih

bertahan, beradaptasi dengan situasi Indonesia baru, bahkan hingga saat ini. Soehartoisme tetap

bertahan, yang terjadi hanyalah perbaikan-perbaikan tambal-sulam yang kerap disebut ‘Reformasi’, yang

dilakukan eksponen-eksponen Soehartoist yang masih selamat dari kritik rakyat. Hal itulah yang

menggelisahkan Sri-Edi Swasono, kakak kandung dari Sri-Bintang, sehingga ia khawatir bahwa yang

terjadi malah ‘deformasi’ (pembekuan), bukannya perubahan keadaan umum Indonesia yang signifikan.

Kekhawatiran itu diungkap dalam karyanya Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat dan Dari Lengser ke

Lengser.

3. Isme-Isme dalam Filsafat Indonesia

ebelum menentukan isme-isme apa saja yang dapat dibuat dalam semesta Filsafat Indonesia,

alangkah baiknya jika mengkaji lebih dulu tentang bagaimana suatu isme dalam filsafat dibuat.

Ada 2 cara membuat kategori isme yang selama ini dipakai peneliti filsafat: (1) isme dibuat

dengan cara menyebut nama seorang filosof tertentu yang darinya suatu isme dapat dibangun,

seperti Marxisme, Leninisme, Maoisme, Platonisme, Konfusianisme, Aristotelianisme,

Phytagoreanisme, dan lain-lain; lalu, (2) isme dibuat dengan cara menyebut ajaran atau doktrin

terpenting yang ditemukan dari teks-teks filosof tertentu. Misalnya, dalam teks-teks Plato

rupanya ditemukan doktrin sangat penting tentang idea, sehingga peneliti filsafat menyebut

ajaran Plato yang amat penting itu dengan sebutan idealism. Begitu pula dengan ajaran penting

Hegel tentang Idea yang darinya berasal sebutan idealism.

S

![Page 18: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/18.jpg)

Perbedaan kedua cara penyebutan isme itu sangat berpengaruh pada fondasi filsafat yang

dibangun. Jika disebut ‘Platonisme’, maka landasan filsafat yang dibangun berasal dari teks-teks

atau praktek-praktek (tertulis ataupun disaksikan) Plato selama hidupnya. Tapi jika disebut

‘idealisme’, maka landasan filsafat yang dibangun berasal dari teks-teks atau praktek-praktek

(tertulis ataupun disaksikan) beberapa filosof,—baik itu Plato, Hegel, McTaggart, atau Iqbal—

asalkan kesemuanya memiliki ajaran penting tentang idea.

Apakah penyebutan isme-isme dalam struktur Filsafat Barat dapat diterapkan pada struktur

Filsafat Indonesia? Ada 2 kemungkinan. Pertama, jika teks-teks Filsafat Indonesia memang

menyebutkan sumber-sumber filosofis dari filosof Barat seperti Marx, Hegel, atau Plato, maka

bisa saja menyebut filosof Indonesia yang menganut mereka sebagai filosof Indonesia yang

‘Marxist’, ‘Hegelianist’, atau ‘Platonist’. Tan Malaka dan D.N. Aidit, karena itu, dapat disebut

sebagai filosof Marxist. Kedua, jika teks-teks Filsafat Indonesia mengajarkan suatu doktrin

penting tentang idea, misalnya, maka layaklah disebut sebagai ‘idealist’. Maka, Syahrir dapatlah

disebut ‘sosialist’, Soekarno ‘nasionalist’, dan Soepomo ‘sosialist-nasional’, karena ketiganya

membahas dengan panjang-lebar dalam karya-karya mereka berturut-turut tentang sosialisme,

natie, dan fasisme Jerman. Tapi, pada galibnya, filosof-filosof Indonesia memiliki doktrin-doktrin

khas, yang berbeda dari yang biasa ditemukan dalam teks-teks Filsafat Barat. Jadi, peneliti

filsafat boleh saja meminjam kategorisasi isme Barat atau boleh pula membuat kategorisasinya

sendiri, sesuai dengan tema-tema yang diangkat oleh seorang filosof di negaranya.

Kedua cara pembuatan isme tadi akan kita terapkan pada struktur Filsafat Indonesia. Cara 1

penulis terapkan ketika membuat isme-isme seperti Soekarnoisme dan Soehartoisme. Cara 2

penulis terapkan ketika membuat isme-isme seperti ‘lamaisme’, ‘sintesisme’, ‘adaptasionisme’,

‘baruisme’, ‘terpimpinisme’, ‘pembangunanisme’, dan ‘paska-pembangunanisme’. Untuk maksud

pengantar, disini akan dibahas sedikit tentang isme-isme dalam Filsafat Indonesia.

Sintesisme

Sintesisme berakar dari kata ‘sintesa’ (synthesis), yang berarti menggabungkan bagian-bagian

atau unsur-unsur yang berbeda untuk membuat satuan yang kompleks. Artinya, suatu filsafat

digabungkan dengan filsafat lainnya untuk membentuk struktur filsafat yang baru. Biasanya,

filsafat-filsafat yang dicampur-baur itu berlawanan sifatnya, berbeda isinya, kontras nuansanya.

Memang ada beberapa titik-temu di antara filsafat-filsafat yang berbeda itu, tapi lebih banyak

‘titik-pisah’nya. Tapi justru ‘titik-pisah’ itu, jika dicampur-baur dengan ‘titik-pisah’ yang lain, akan

melahirkan satuan yang kompleks. Contoh sintesisme yang paling populer di mata sejarawan

filsafat ialah apa yang dilakukan Mpu Prapanca (1335-1380), seorang filosof yang hidup di masa

pemerintahan Kertanegara (1268-1292) dari Dinasti Singhasari. Mpu Prapanca menulis buku

berjudul Negarakertagama, berisi epik filosofis yang ditulis dengan gaya puitik berbahasa Jawa

![Page 19: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/19.jpg)

Kuno, yang memadukan filsafat Siwaisme-Hindu dengan Buddhisme. Cara yang sama juga

ditempuh oleh Mpu Tantular, seorang filosof yang hidup di masa pemerintahan Hayam Wuruk

(1350-1389), yang menulis buku Sutasoma, di dalamnya ia berhasil memadukan filsafat

Buddhisme dengan Syiwaisme-Hindu.

Perpaduan dua filsafat India yang amat berbeda itu—Buddhisme justru lahir di India sebagai

reaksi negatif terhadap Hinduisme—oleh filosof-filosof Indonesia melahirkan corak filsafat yang

baru, yang terkenal sebagai filsafat Tantrayana.

Soekarno, seorang pendiri Republik kita, juga seorang sintesist. Dia mencoba menyintesa tiga

aliran filsafat yang amat bertolak-belakang: Nasionalisme, Agama (Islam, Kristen, Hinduisme

dan Buddhisme), dan Komunisme (NASAKOM), tapi gagal di tengah perjuangannya. Nurcholish

Madjid, seorang filosof Islam, juga seorang sintesist. Beliau mencoba menyintesa tiga aliran

filsafat yang berbeda: Islam, Nasionalisme (Keindonesiaan), dan Barat Modern (Kemodernan)

dalam karyanya Islam, Keindonesiaan, dan Kemodernan, untuk mendobrak tradisi Filsafat Islam

Masyumi dan mendukung Soehartoisme. Berbeda dengan Soekarno, Nurcholish sangat

berhasil, karena amat didukung penguasa saat itu.

Adaptasionisme

Adaptasionisme berakar dari kata ‘adaptasi’ (adaptation), yang berarti menyesuaikan sesuatu

untuk situasi atau kegunaan yang baru. Artinya, suatu filsafat diubah sedemikian rupa, sehingga

menjadi sesuai dengan situasi Iindonesia dan dapat digunakan dalam konteks Indonesia.

Biasanya, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia adalah filsafat-filsafat asing,

bukan filsafat asli Indonesia sendiri. Filosof yang tergolong isme ini umumnya berasumsi bahwa

segala produksi filsafat bersifat lokal, regional, dan partikular; tidak ada filsafat yang universall

secara absolut. Karena itu pula, kebenaran filsafat tidak pernah universal-absolut. Menurut logika

mereka, misalnya, Marxisme yang lahir dari sejarah lokal Barat tidak bisa diterapkan atau

dicangkok begitu saja pada sejarah kongkrit Indonesia, karena kedua area itu memiliki struktur

budaya dan peradaban yang berbeda. Marxisme yang hendak dibangun akar-akarnya di

Indonesia harus diubah sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan alam Indonesia.

Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, Soekarno, Toety Heraty, Mohammad

Hatta, M. Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, Kris Budiman, S.C. Utami Munandar, D.N. Aidit,

dan lain-lain adalah contoh dari filosof adaptasionist yang mengadaptasikan Filsafat Barat ke

dalam situasi kongkrit Indonesia. Ki Hajar terkenal dengan ‘prinsip nasi goreng’nya. Nasi goreng

adalah makanan asli tradisional yang biasanya digoreng dengan minyak kelapa. Namun, jika

margarin yang berasal dari Belanda dapat membuat nasi goreng itu bertambah enak, maka tak

ada alasan seseorang harus menolak penggunaan margarin itu, selama yang menggorengnya

ialah orang Indonesia sendiri. Artinya, jika ‘margarin Belanda’ (Filsafat Barat) diadaptasikan

![Page 20: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/20.jpg)

dengan ‘nasi goreng’ (situasi kongkrit Indonesia), maka ‘margarin’ itu akan menambah sedapnya

‘nasi goreng’. Sedangkan Tan Malaka, dia mengadaptasikan ‘teori gerilya’ Komunisme untuk

diterapkan pada situasi kongkrit Indonesia dalam karyanya Gerpolek (Gerilya Politik-Ekonomi).

Soekarno mengadaptasikan konsep ‘proletar’ dari Komunisme untuk diterapkan pada situasi

kongkrit Indonesia, sebagaimana terlihat dalam tulisan-tulisannya yang dikumpulkan dan

diterbitkan oleh Penerbit Grasindo dengan judul Bung Karno tentang Marhaen.

Adaptasionisme juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Filsafat Islam, seperti Syaikh Ahmad Khatib,

Syaikh Thaher Djalaluddin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji

Abdullah Ahmad, Zainuddin Labai Al-Junusi, Kiyai Ahmad Dahlan, Mohammad Natsir, Oemar

Said Tjokroaminoto, Agus Salim, Haji Misbach, dan lain-lain, yang mengadaptasikan Filsafat

Barat ke dalam situasi Islam di Indonesia. Zainuddin Labai dan Mohammad Natsir, misalnya,

mengadaptasi konsep nasionalisme Barat ke dalam situasi Islam Indonesia via buku-buku

Musthafa Kamil Pasha (1874-1908). Datuk Batuah dan Natar Zainuddin dari Padang Panjang,

Haji Misbach dari Surakarta, Semaun, Alimin Prawirodirdjo dan Darsono dari Semarang

mengadaptasikan Komunisme Barat ke dalam pandangan-dunia Al-Quran. Begitu pula dengan

H. Oemar Said Tjokroaminoto, yang mengadaptasikan Sosialisme Barat ke dalam situasi Islam

Indonesia, sehingga menghasilkan karya Islam dan Sosialisme.

Lamaisme

Isme ini bertolak dari pandangan, bahwa segala tradisi lama, tradisi primordial, dan tradisi asli

Indonesia adalah tradisi yang harus dilestarikan, sebab dalam tradisi itulah terletak asal dan

tujuan keberadaan manusia Indonesia, alpha dan omega kehidupan manusia Indonesia,

sangkan dan paran dari penciptaan manusia Indonesia. Dalam pandangan filosof yang

menganut isme ini, tidak ada konsep ‘baru’; tidak ada ‘yang baru’ yang dapat membatalkan

‘yang lama’. ‘Yang lama’ ialah ‘yang tetap’ absolut. Konsep waktu dan ruang historis tidak

berlaku bagi isme ini, sebab ‘yang lama’ terjadi selama-lamanya, abadi, dan tidak berubah.

Segala perubahan merupakan pemberontakan terhadap ‘yang lama’, dan karena itu amat

ditentang oleh penganut isme ini. Semua filosof etnik Indonesia (seperti M. Nasroen, Sunoto, R.

Pramono Jakob Sumardjo, P.J. Zoetmulder, Soewardi Endraswara, Woro Aryandini, dan lain-

lain) dapat dikatakan masuk dalam isme ini, sebab mereka semua menganggap bahwa

pandangan filosofis lama yang dimiliki etnis-etnis asli Indonesia tetap baik, tetap relevan, tetap

harus diterapkan pada situasi modern, tetap harus diwariskan ke generasi baru sebagai

‘penjaga’ identitas. Lamaisme menjadi trend kembali di era Orde Baru, karena filosof lamaist

menemukan borok-borok modernisasi Barat sekuler yang diusulkan filosof baruist. Semua filosof

agama, baik dari Islam, Katolik, Protestantisme, Buddhisme, Hinduisme, dan Konfusianisme,

yang menolak pembaruan (religious reforms) dalam dogmatika tradisionalnya juga dapat masuk

dalam kelompok lamaisme ini.

![Page 21: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/21.jpg)

Baruisme

Isme ini adalah lawan dari lamaisme. Apa yang hendak dilestarikan oleh lamaisme akan

diserang dan dibatalkan oleh baruisme, karena ia bertolak pada anggapan bahwa segala tradisi

lama adalah tradisi yang tidak membawa kepada kemajuan, tradisi usang yang tidak lagi relevan

dengan zaman yang terus berubah, atau tradisi dekaden yang apabila tetap dilestarikan akan

membuat Indonesia tidak pernah maju. Isme ini sangat anti dengan filsafat etnik asli, karena,

dalam logika tokoh-tokohnya, filsafat etnik masih melestarikan feudalisme dan sukuisme yang

justru dianggap sebagai musuh kebudayaan baru Indonesia. Tokoh-tokoh baruisme, misalnya,

adalah Tan Malaka, Sutan Takdir Alisjahbana, Nurcholish Madjid, sastrawan Indonesia

Angkatan ’45, dan lain-lain.

Tan Malaka, dalam bukunya Massa Actie, amat mencela tradisi lama dan mengusulkan tradisi

baru yang diambil dari tradisi Barat. Begitu pula halnya dengan Sutan Takdir. Sejak polemiknya

yang terkenal di era 1930-an dengan Ki Hajar Dewantara hingga tulisan-tulisannya sampai

beliau wafat, Sutan Takdir secara konsisten mengutuk tradisi lama dan mengusulkan tradisi

baru Barat sebagai gantinya. Sastrawan Angkatan ’45 juga pernah mempublikasikan suatu

‘manifesto budaya’, terkenal dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang, yang isinya

menolak untuk ‘…melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan,…’,

sebab, ‘Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus

dihancurkan.’ Nurcholish Madjid mengutuk tradisi lama dari Filsafat Islam di Indonesia

(Masyumisme) yang lebih mementingkan ‘cara’ daripada ‘tujuan’ atau lebih mementingkan ‘kulit’

daripada ‘isi’, yang amat jelas terlihat dalam apologi Negara Islam. Nurcholish, lantas,

mengusulkan desakralisasi atau sekularisasi, yang pada intinya merupakan pemutusan

langsung (direct shift) dan penolakan tegas untuk melestarikan Masyumisme kuno. Sebagai

gantinya, Nurcholish menciptakan prinsip baru yang amat revolusioner di era 1970-an, Islam,

Yes! Partai Islam, No!

Terpimpinisme

Disebut ‘terpimpinisme’ karena konsep ‘keterpimpinan’ menjadi pusat wacana. Terpimpinisme

bertolak dari pandangan bahwa rakyat Indonesia masih membutuhkan figur seorang pemimpin

yang dapat mendidik mereka, melindungi mereka, menunjuki mereka, dan memandu mereka

untuk menuju kemajuan. Terpimpinisme sama dengan paternalisme, dalam artian, bahwa

paternalisme menganggap penting keberadaan seorang ‘bapak bangsa’ (pater) yang mendidik,

membina, menunjuki, memandu, dan memimpin rakyat sebagai ‘anak-anak kecil’ nya.

Contoh dari konsep ‘keterpimpinan’ yang amat terkenal dalam sejarah Filsafat Indonesia ialah

konsep ‘keterpimpinan’ yang dapat dijumpai dalam sebagian besar tulisan dan praktek

![Page 22: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/22.jpg)

Soekarno, salah seorang pendiri RI kita, yang disini dinamakan ‘Soekarnoisme’.

Soekarnoisme—segala tulisan dan praktek Soekarno—mengajarkan dua jenis ‘keterpimpinan’:

‘Demokrasi Terpimpin’ dan ‘Ekonomi Terpimpin’. ‘Demokrasi Terpimpin’ ialah sejenis praktek

demokrasi yang dilakukan dengan cara dipimpin oleh seorang sesepuh—istilah Soekarno—

yang dapat membimbing, menunjuki, dan memandu rakyat menuju keadilan sosial-politik.

Sedangkan ‘Ekonomi Terpimpin’ ialah sejenis praktek ekonomi-politik yang dilakukan dengan

cara dipimpin oleh lagi-lagi seorang sesepuh yang dapat membimbing dan mengantarkan rakyat

Indonesia menuju keadilan sosial-ekonomis. Dua ‘keterpimpinan’ itu akan berhasil, jika dipimpin

oleh seorang sesepuh luar-biasa, dewa yang lahir di abad modern, yang dipuja rakyat sebagai

teladan rakyat. Sayang sekali, terpimpinisme jenis ini gampang sekali dituduh sebagai

otoritarianisme terselubung, dan itu terbukti dengan praktek pengangkatan Soekarno sebagai

‘presiden seumur hidup’.

Soeharto dapat pula dimasukkan ke dalam filosof terpimpinist ini. Paternalisme Soeharto

mengajarkan keharusan adanya seorang bapak yang dapat memandu dan mengantarkan rakyat

kepada kemajuan; bapak yang sangat melindungi rakyatnya tapi juga sangat tuli dengan suara

rakyatnya, karena suara rakyat hanya suara ‘anak kecil’ yang harus terus dibimbing. Soeharto

pun mendapat julukan ‘Bapak Pembangunan’, karena ia memandu rakyatnya menuju kemajuan

seperti layaknya seorang bapak terhadap anak-anak.

Pembangunanisme

Isme ini lahir sebagai reaksi atas ‘Terpimpinisme Soekarno’—disebut pula sebagai

‘Soekarnoisme’—yang dianggap gagal membawa Indonesia menuju kemajuan. Isme ini amat

bertolak-belakang dengan Soekarnoisme, dalam artian, bahwa ia tidak lagi meneruskan paham

Soekarno tentang ‘revolusi’, ‘Manipol USDEK’, ‘setan Nekolim’, ‘politik sebagai panglima’,

‘Demokrasi Terpimpin’ dan ‘Ekonomi Terpimpin’, tapi menggantinya dengan pandangan

‘ekonomi sebagai panglima’, ‘stabilitas demi pembangunan, ‘akselerasi pembangunan’,

‘pembangunan jangka-panjang’, ‘globalisasi ekonomi’, dan ‘globalisasi kapital’.

Isme ini bertolak pada asumsi, bahwa ‘politik revolusi’ sudah tidak relevan lagi, karena bukan

menghasilkan kemajuan tapi malah menyengsarakan rakyat. Isme ini menawarkan ‘politik

pembangunan’ sebagai solusinya, dengan penekanan bahwa dengan pembangunanlah

Indonesia akan berhasil maju.

Paska-pembangunanisme

Isme ini lahir sebagai reaksi atas kegagalan ‘Pembangunanisme Soeharto’—yang dapat disebut

pula ‘Soehartoisme’—dalam membawa rakyat menuju kesejahteraan dan kemakmuran, sesuai

dengan yang dicita-citakan UUD 1945.

![Page 23: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/23.jpg)

4. Periodisasi Filsafat Indonesia

eriodisasi yang biasa dilakukan oleh sejarawan filsafat Barat ialah Periode Klasik, Periode

Pertengahan, Periode Modern, dan Periode Kontemporer. Sedangkan sejarawan filsafat

Cina membagi Filsafat Cina dalam periode-periode seperti Periode Klasik, Periode

Pertengahan, dan Periode Modern. Lalu pertanyaannya kemudian adalah apakah sejarawan

filsafat Indonesia juga harus mengikuti pembagian periode seperti itu? Jika memang harus

mengikuti periodisasi Barat dan Cina itu, kapankah periode Klasik dari Filsafat Indonesia itu?

Bisa saja dikatakan bahwa periode Klasik dari Filsafat Indonesia adalah periode yang dihitung

sejak era neolitik (sekitar 3500-2500 SM) hingga awal abad 19 M, lalu periode Modern sejak

awal abad 19 M hingga era Soeharto lengser, dan periode Kontemporer sejak Soeharto lengser

hingga detik ini (2005).

Sekilas nampaknya periodisasi tadi tidak problematik, tapi jika ditelaah lebih dalam

mengandung banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang muncul ialah seperti: perbedaan

apakah yang paling signifikan antara Filsafat Indonesia pada era Klasik, era Modern, dan era

Kontemporer itu? Apakah perbedaan periode itu didasarkan pada perbedaan point of concern

(pusat perhatian) yang dikaji filosof di era tertentu? Apakah perbedaan antara ‘yang klasik’

dengan ‘yang modern’ hanyalah perbedaan antara ‘yang menolak’ dengan ‘yang menerima’

pengaruh Barat? Apakah perbedaan periode hanya sekadar penanda waktu, dari satu ‘titik

pemberhentian’ ke ‘titik pemberhentian’ selanjutnya? Jika ya, apa yang membedakan ‘titik

pemberhentian’ yang satu dengan ‘titik-titik’ yang lain? Apakah yang membedakan ‘yang klasik’

dan ‘yang modern’ hanyalah sekadar perpindahan tema filosofis (thematic shift)?

Banyaknya persoalan yang muncul dengan mengikuti periodisasi ala Barat dan Cina

menunjukkan, bahwa model periodisasi seperti itu tidak tepat untuk sejarah Filsafat Indonesia.

Harus dicari model periodisasi lain yang dapat memuat kurang-lebih segala filsafat yang pernah

diproduksi sejak era neolitikum hingga sekarang. Di bawah ini akan diajukan 2 model periodisasi

yang mungkin lebih cocok untuk penulisan sejarah Filsafat Indonesia.

Periodisasi Berdasarkan Interaksi Budaya

Periodisasi Filsafat Indonesia dapat dibuat berdasarkan datangnya budaya-budaya

asing yang berinteraksi dengan budaya asli Indonesia, dengan cara membuat kronologi historis

dan menyebutkan dari budaya dunia mana sumber filosofis itu berasal-mula. Dengan model ini,

misalnya, dapat dikatakan bahwa Filsafat Indonesia dapat dipecah ke dalam periode-periode

P

![Page 24: [Ferry_Hidayat]_Pengantar_Menuju_Filsafat_Indonesi(BookFi.org)](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052317/563db7c2550346aa9a8dada6/html5/thumbnails/24.jpg)

seperti periode Etnik, periode Cina, periode India, periode Persia, periode Arab, dan periode

Barat. Periode Etnik dimulai ketika filsafat etnik asli Indonesia masih dipeluk dan dipraktekkan

oleh orang Indonesia sebelum kedatangan filsafat asing. Sedangkan periode Cina, India, Persia,

Arab, dan periode Barat dimulai ketika orang Indonesia mulai kemasukan filsafat dari sumber-

sumber budaya asing Cina, India, Persia, Arab, dan Barat.

Filsafat Indonesia pada periode Etnik, misalnya, berisi mitologi filosofis, pepatah-petitih,

peribahasa, hukum adat, dan segala yang asli dalam filsafat-filsafat etnik Indonesia. Filsafat

Indonesia pada periode Cina mencakup Taoisme, Konfusianisme, Anti-konfusianisme, Sun Yat-

Senisme, dan Maoisme. Filsafat Indonesia pada periode India mencakup Hinduisme,

Buddhisme, Tantrayana, dan Hinduisme-Bali. Periode Persia mencakup Ibnu-‘arabisme dan

Ghazalisme. Periode Arab mencakup Wahhabisme, dan periode Barat mencakup filsafat

Nasionalisme, Sosialisme-Demokrat, Komunisme hingga Developmentalisme. Periode

Kontemporer mencakup filsafat Pancasila, Liberasionisme, Transformatifisme, Pribumisme,

Feminisme, New Agisme, Liberalisme hingga Paska-modernisme.

Periodisasi Berdasarkan Kejadian Historis Penting

Periodisasi Filsafat Indonesia juga dapat dibuat berdasarkan kejadian-kejadian penting

dalam perjalanan sejarah Indonesia, seperti periode pra-Kemerdekaan, periode Kemerdekaan,

periode Soekarno, periode Soeharto, dan periode paska-Soeharto.

Yang termasuk dalam periode pra-Kemerdekaan ialah filsafat-filsafat mitologi etnik asli

Indonesia, filsafat adat etnik Indonesia, filsafat Konfusianisme, filsafat Hinduisme dan

Buddhisme, filsafat Tantrayana, filsafat Islam-Arab, filsafat Sufisme Persia, dan filsafat

Pencerahan Barat. Sedangkan filsafat-filsafat yang masuk dalam periode Kemerdekaan ialah

filsafat Modernisme Islam, filsafat Marxisme-Leninisme, filsafat Maoisme, filsafat Sosialisme

Demokrat, dan filsafat Demokrasi. Sedangkan yang masuk dalam periode Soekarno ialah

filsafat Revolusi, filsafat Sosialisme Indonesia, filsafat NASAKOM, dan filsafat neo-imperialisme.

Periode Soeharto dimulai ketika filsafat Modenisasi dan Developmentalisme didewa-dewakan,

kemudian filsafat Pancasila, filsafat Ekonomi Pancasila, filsafat Kebatinan, filsafat sekularisme

yang sedang marak. Periode paska-Soeharto dimulai ketika kritik terhadap filsafat